Чем или кем гордится гусар 100 к 1 ответ

100 к 1. Чем традиционно гордится гусар?

усами,конечно.усы гусара украшают,усы гусара в бой ведут,усами он врагов стращает.

Чем традиционно гордится гусар?

Правильные ответы на этот вопрос популярной игры «100 к 1» оказались такими:

Как видим, гусару очень даже есть чем гордится!

Довольно интересно будут выглядеть ответы к такому непростому вопросу

из всеми любимой игры «Сто к одному» :

100 к 1. Чем традиционно гордится гусар?

Гусары лично у меня ассоциируются с красивой гусарской формой и ухоженными усами.

Глядя на популярные ответы в игре, понимаю, что я не одинока в своём представлении:

Гусар гордится своими подвигами, своим боевым конём. А участники игры «100 к 1» дали вот такие ответы на этот вопрос, гусар гордится:

Верно на этот вопрос дали свои ответы игроки всем известной игры 100 к 1:

На вопрос игры «100 к 1«: Чем традиционно гордится гycap? большинство опрошенных людей ответило таким образом:

1.Усами.

2.Конем.

3.Саблей.

4.Мундиром.

5.Победами.

6.Собой.

Игра «Сто к одному». Ответы на вопрос:»Чем традиционно гордится гусар».

Правильные ответы на данный вопрос расположились следующим образом:

100 к 1. Чем традиционно гордится гусар (интерактивная игра)?

100 к 1. Чем традиционно гордится гусар (интерактивная игра)?

Конь-у нас на высшей строчке, ну как гусару без коня-40 очков

Усы-гусары всегда носят усы и очень гордятся ими-80 очков

Победами- конечно именно победами гордится гусар-120 очков

Мундирами-у гусар всегда красивые мундиры, набираем-160 очков

Саблей-безусловно гусар гордится своей саблей-200 очков

Женщинами-покоряют гусары женщин, и этим гордятся-240 очков.

Наши ответы помогут разгадать чем гордятся гусары и прибавить 840 очков.

Ответами на заданный вопрос являются такие слова, как:

Далее, в-четвертых, мундиром, который приносит 160 очков игроку.

В игре «100 к 1» на вопрос: чем традиционно гордится гусар, ответы были такими:

Ох уж эти гусары! Скольким женщинам они в свое время вскружили головы, каким успехом гусары пользовались у женщин, как им проигрывали штатские. Да, что-то все же есть в этих красивых мундирах и военной выправке гусаров.

Чтобы заработать баллы нужно ответить на вопрос следующим образом:

Народ они были если смотреть по фильмам веселый, но по сути, в то время было много боев.

Конечно же вопрос не из простых. Хотя, кто гусар ответит легко, просто и быстро. Вот мои подобранные ответы на этот вопрос.

Вот и все мои предположения по этому вопросу.

Правильными ответами на этот вопрос стали:

На вопрос «Чем традиционно гордится гусар?» ответы будут следующие:

1. Усами, ответ принесет 40 очков.

2. Конём, ответ принесет 80 очков.

3. Саблей, ответ принесет 120 очков.

4. Мундиром, ответ принесет 160 очков.

5. Победами, ответ принесет 200 очков.

6. Собой, ответ принесет 240 очков.

Пельмени помогут заработать 40 баллов;

Горы/Хребет получим 80 баллов;

Самоцветы достанется 120 баллов;

Морозы прибавят 160 баллов;

Малахит начислят 200 баллов;

Заводы стоимость ответа 240 баллов.

100 лет русской славы. Русская кавалерия: уланы, драгуны, гусары

Для начала сразу опустим привычные уже рассуждения о том, что пулемет и магазинная винтовка низвели роль кавалерии до некоего вспомогательного вида войск. В Первую мировую войну, особенно на Восточном фронте, кавалерия была все еще мобильным ударным родом войск, способным оказать значительное влияние на ход сражения. Вопрос в основном заключался в умении ее применять.

Да, пулемет значительно осложнил действия кавалеристов в плане выполнения задачи открытого удара. Но по ходу войны тактика использования кавалерией постепенно изменялась, приспосабливаясь к существующим условиям.

Особенно на Восточном фронте, отличавшемся большой пространствами и невысоким уровнем огневых средств на единицу площади. Там конница использовалась более активно.

Кавалерию использовали для разведки, при преследовании отступающего противника, обходных маневров и ближнего боя. Кроме того, лошади в то время все еще являлись единственным средством быстрого развертывания войска при отсутствии дорог.

На Восточном фронте, в отличие от Западного, значение кавалерии в бою оставалось высоким. В качестве примера можно привести и русские удары в Восточной Пруссии, Галиции, Польше, и немецкие удары в Литве и Румынии.

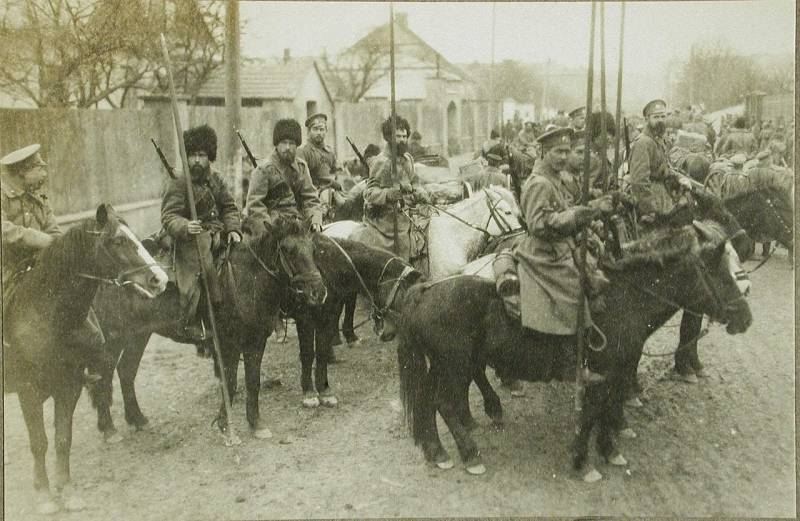

Русская армия в начале войны получила 124 полка армейской кавалерии, а к концу 1917 года имела до двух с половиной сотен кавалерийских полков (в основном — казачьих, но казаки достойны отдельной темы).

Кавалерия Русской Императорской армии была самой многочисленной и подготовленной не только в Европе, но и в мире. Так считают многие эксперты, в том числе и зарубежные.

Если русская конница и не выполнила всех тех задач, что ставились перед ней, то тому виной не сокращение численности кавалерии или ее отсталость, а во многом несостоятельность конного командования.

Одной из главнейших задач конницы перед войной считалось ведение разведки. Причем не только ближней, перед фронтом своих общевойсковых соединений, но и дальней — в тылу неприятеля. Имеется в виду та разведка, что предоставляет командованию ценную информацию оперативно-тактического характера.

Развитие авиации фактически лишило кавалерию этого вида действий. Прогресс техники (фотоаппараты, дирижабли, самолеты) переломил ситуацию с получением разведданных в пользу технических средств. Авиация почти совершенно вытеснила кавалерию как средство дальней разведки.

Тем не менее, русская конница продолжала оставаться основным родом войск. Хотя бы и на последнем месте в триаде после пехоты и артиллерии.

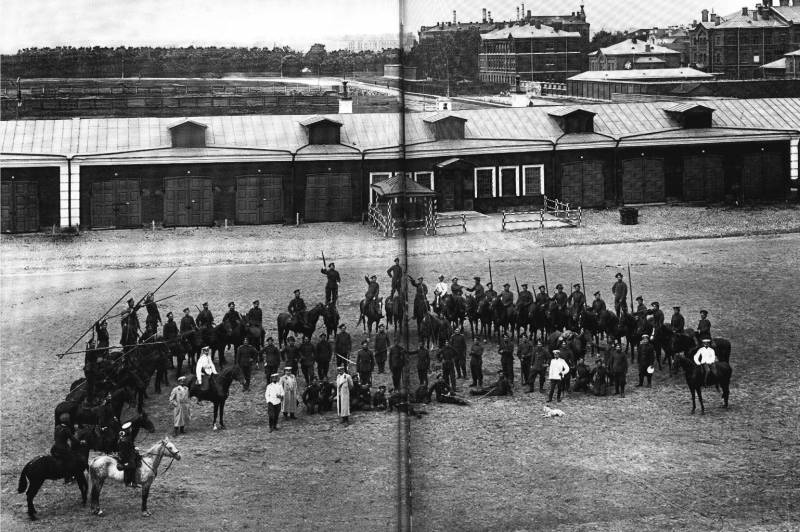

С 1882 года кузницей кавалерийских кадров стала Офицерская кавалерийская школа. Первоначально эта подготовка ограничивалась обыкновенным набором — теорией тактики и практикой конной езды. Постепенно дело подтягивалось к обучению офицеров кавалерии умению действовать на войне.

С назначением на пост начальника школы А. А. Брусилова (1902 — 1906 гг.) дело было окончательно поставлено на основу подготовки кавалериста к войне. Генералу Брусилову школа, а потом и вся кавалерия, были обязаны введением новой системы выездки лошадей (системы Филлиса), имевшей вначале много недоброжелателей, новых тактических приемов. Энергия Брусилова вызывала зависть, и генерал приобрел репутацию беспринципного карьериста и интригана.

Последнее замечание относится к распространенному мнению, что именно А. А. Брусилов убрал с поста своего предшественника. Но, как показала практика, интриги зачастую принося немалую пользу.

«Наставление для занятий в кавалерии» 1912 года гласило, что кавалерийское подразделение считается подготовленным, если оно в состоянии выполнить все предстоящие ему в военное время задачи. Среди этих задач особо выделялись следующие умения:

атаковать в конном строю все рода войск противника;

подготовить успех конной атаки огнем;

свободно маневрировать на всякой местности, не нарушая порядка движения, преодолевая препятствия и применяясь к местности;

действовать в спешенном порядке наступательно и оборонительно;

совершать походные движения как днем, так и ночью;

нести службу охранения и разведки как на походе, так и на бивуаке.

Перед войной в русской армии числились двадцать один драгунский полк, семнадцать уланских полков, восемнадцать гусарских полков.

Но особенного отличия в видах кавалерии, за исключением парадной формы, к началу 20 века уже не было. Вся кавалерия РИА по сути своей превратилась в драгун — всадников, по внешнему виду похожих на пехоту, вооруженных винтовкой, пистолетом, саблей и пикой.

Исключением являлись казаки. Но о них повторюсь, поговорим отдельно.

Каждый конный полк состоял из шести эскадронов (сотен). Эскадрон по штату насчитывал пять офицеров, двенадцать унтер-офицеров, три трубача и сто двадцать восемь рядовых нижних чинов.

Согласно штатам при каждой дивизии состояла конно-саперная команда, которая должна была иметь восемь мотоциклов и один легковой автомобиль.

Конно-артиллерийский дивизион, придаваемый кавалерийской дивизии, имел в своем составе две батареи по шесть легких орудий (76-мм). Каждая батарея имела боекомплект в тысячу снарядов, в том числе 144 гранаты, а остальное — шрапнели. К началу войны в русской коннице насчитывалось шестьдесят пять конных батарей по шесть орудий. В 1914 — 1917 гг. было сформировано еще сорок две конные батареи, по преимуществу казачьих.

Кроме того, кавалерийская дивизия имела дивизионную пулеметную команду из восьми пулеметов. Пользу пулеметов для конных подразделений признали уже в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг. На вооружении первоначально были пулеметы Мадсена, которые впоследствии были заменены на пулеметы Максима.

Кроме дивизионной пулеметной команды, были еще и полковые команды пулеметчиков, созданные по образцу пехотных и вооруженных пулеметами Максима. В 1912 году в кавалерийской дивизии числилось двенадцать пулеметов «Максим». Это были вьючные пулеметы системы Максима. Во вьюках перевозились и сам пулемет, и станок системы полковника Соколова, который специально разработал его для кавалерии в 1910 году.

Противники, немцы, тоже придавали пулеметам большое значение и придали каждой кавалерийской дивизии отдельную пулеметную батарею из восьми пулеметов. Вдобавок в состав каждой кавалерийской дивизии вошел егерский батальон вместе со своей пулеметной ротой (еще шесть пулеметов).

Конница Австро-Венгрии в начале войны пулеметов не имела вообще.

На вооружении русских кавалеристов были шашки и трехлинейные винтовки со штыком (у казаков винтовки до 1915 года были без штыка).

При императоре Александре II кавалерийская дивизия состояла из трех бригад — драгунской, уланской и гусарской. В эпоху императора Александра III в связи с общей унификацией конницы казаков было решено объединить с регулярной кавалерией. При последнем императоре Николае II, последняя организация сохранилась.

В то же время считали, что казачьи сотни не имеют той ударной силы, которая свойственна сомкнутым, стройным эскадронам регулярной кавалерии. На этом основании признано было за благо кавалерийские дивизии составить из четырех полков шестиэскадронного состава: драгунского, уланского, гусарского и казачьего. Такая организация должна была привести к тому, что от близкого единения с казаками регулярные полки усовершенствуются в сторожевой, разведывательной службе, партизанских действиях и вообще предприятиях так называемой малой войны. С другой стороны, ожидалось, что казаки приобретут навык к сомкнутым атакам, развивая для этого надлежащую силу удара, необходимую при встрече стройных неприятельских атак.

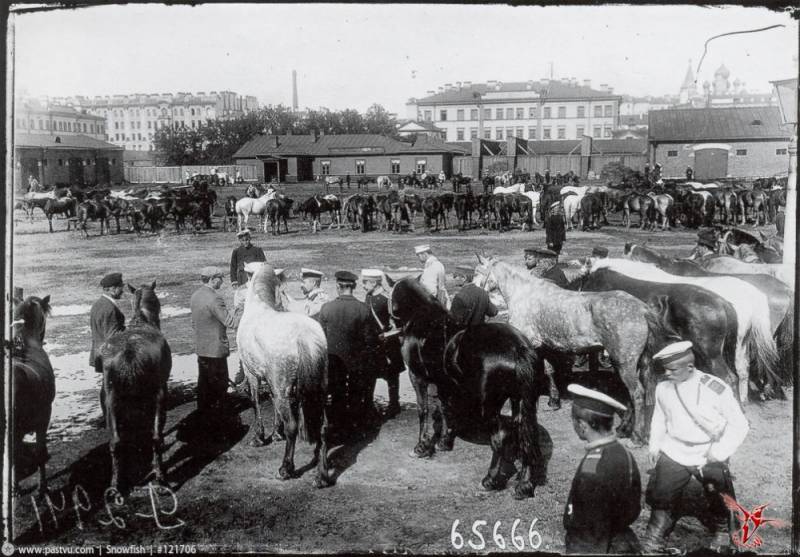

Хотелось бы еще сказать несколько слов о лошадях.

Для Восточного фронта лошадь явилась единственно доступным и единственно возможным в начале двадцатого века транспортным средством. Ни железная дорога, ни тем более автомобиль в 1914-1917 гг. не смогли заменить обычную лошадь в борьбе на Востоке. При этом чем больше затягивалась война, тем больше, вследствие изношенности вагонно-паровозного парка, возрастала роль лошади.

Общее же число лошадей в 1914 году предстает в следующих примерных цифрах: Россия — почти 35 000 000, США — 25 000 000, Германия — 6 500 000, Австро-Венгрия — 4 000 000, Франция — более 4 000 000, Великобритания — 2 000 000.

Как видно, количество лошадей в России превосходило их число во всех великих державах Европы, вместе взятых. И особенно характерно сравнение количества лошадей на душу населения в Европе. В России одна рабочая лошадь приходилась на семь человек, в Германии — на пятнадцать, во Франции — на двенадцать, в Австро-Венгрии — на двадцать девять человек.

И не надо рассказывать сказок о высокой механизации в этих странах. Не пахали в Европе на тракторах крестьяне.

Касаемо комплектования кавалерии конским составом.

Лошади в действующей армии подразделялись на несколько категорий, будучи предназначены для различных функций. Поставляемые в войска лошади, в зависимости от своих качеств, шли в кавалерию, артиллерию (считая здесь и пулеметные команды) и обозы.

Соответственно, цены на лошадей разных категорий также были различными: цены на верховых и артиллерийских лошадей в полтора раза превышали цены на обозных лошадей 2-го разряда. При этом цены военного ведомства, по которым лошадей брали в войска, могли существенно отличаться от рыночных цен на лошадь. Например, верховая лошадь стоила 355 рублей, артиллерийская — 355, обозная первого разряда — 270, обозная второго разряда — 195 рублей за голову.

В обозы шли обыкновенные крестьянские лошадки. В артиллерию — крестьянские и степные лошади, более выносливые по сравнению с основной массой лошадей.

Кавалерия должна была комплектоваться исключительно скаковыми породами лошадей. В начале века в России выращивали такие скаковые породы, как текинская (ахалтекинская), стрелецкая, орловская, скаковая, донская, кабардинская, терская. Основные поставщики строевых лошадей — частные степные донские конезаводы Воронежской и Ростовской губерний. Также верховых лошадей давали Херсонская, Екатеринославская, Таврическая губернии.

Система ремонтирования в мирное время заключалась в следующем процессе: ремонтная комиссия покупала лошадь возрастом 3,5 года. Эта лошадь шла в запасной кавалерийский полк, где в течение года воспитывалась и обучалась. На пятом году жизни она поступала в регулярный полк: «Только пятилетняя лошадь складывается настолько, чтобы ее пустить в работу».

Через год лошадь проходила экзамен, после чего окончательно отправлялась в строй. При этом в год перед экзаменом нельзя было ставить лошадь в строй и посылать на учения с аллюрами.

Конечно, в условиях военного времени, данное положение нарушалось. Но это не дает права «экспертам» и «историкам» рассказывать о русской кавалерии, воевавшей на замученных крестьянских лошаденках. А нам дает полное право посылать таких «экспертов» куда подальше.

В качестве примера я предложил бы читателям ознакомиться с творчеством известнейшего российского и советского репортера Гиляровского. В те годы он как раз занимался отбором и перегонкой лошадей для армии. Кому интересно — книга называется «Мои скитания».

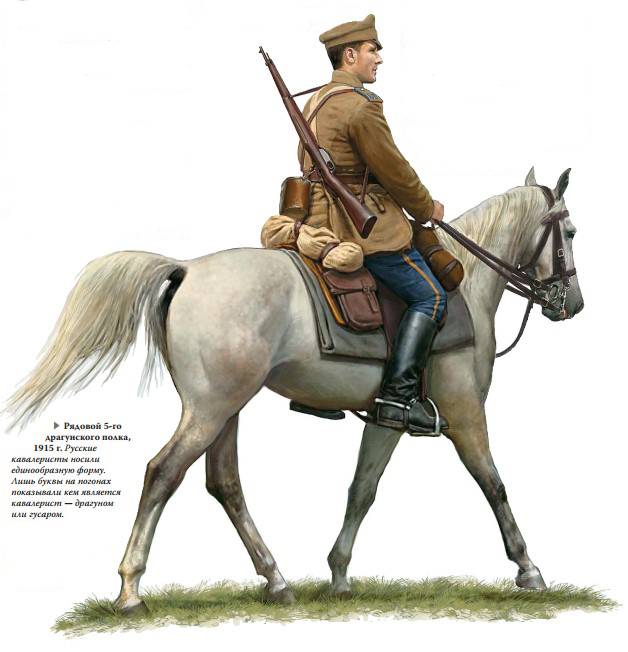

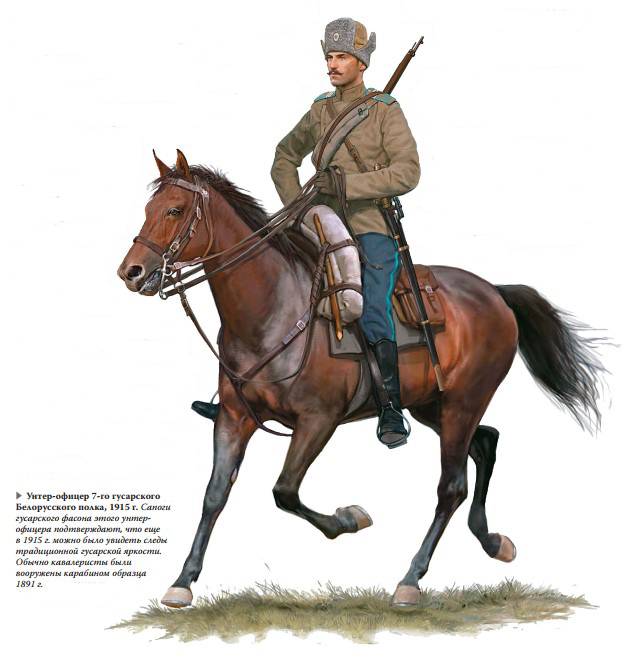

О форме кавалеристов РИА.

Говоря о форме военного времени, естественно, мы имеем в виду походную/полевую форму. Парадная форма у кавалеристов, конечно, различалась, но здесь мы касаемся только полевой.

Полевая (походная) форма для кавалерии была введена накануне Первой мировой войны. Для кавалеристов она включала:

фуражку или папаху (зимой);

китель (летом) или походный мундир (зимой) у офицеров и гимнастерку у нижних чинов; шаровары, заправленные в высокие сапоги со шпорами;

погоны (у нижних чинов походные погоны);

походное снаряжение (офицеры) или пояс (нижние чины);

коричневые перчатки (офицеры);

шашку на ременной портупее и револьвер с походным шнуром (офицеры) или

шашку, стальную пику без флюгера, револьвер, драгунскую винтовку и патронную сумку (нижние чины).

Защитная фуражка зеленовато-серого цвета, с защитным кожаным козырьком, кокардой, подбородным ремнем.

Драгунские, уланские и гусарские полки фактически ничем на фронте не отличались в плане формы.

Форма драгун напоминала пехотную, лишь мундиры отличались обшлагами с мысками. Погоны были обшиты кантом мундирного цвета: черным у нижних чинов и темно-зеленым у офицеров. Походные погоны кантов не имели, на них располагался номер и рядом с ним — прописная буква «Д» светло-синего цвета либо монограмма полка для именных полков.

Канты на шароварах были различного цвета, в соответствии с цветом полка.

Уланы носили форму, аналогичную драгунской, погоны были с темно-синим кантом у офицеров и без канта у нижних чинов. На погоне располагались номер полка светло-синего цвета и литера «У» или монограмма для именных полков.

Уланы носили серо-синие шаровары с цветными кантами, так же зависящими от номера полка. Снаряжение не отличалось от снаряжения драгун, за исключением того, что примерно четверть личного состава каждого полка была вооружена пиками без флажков.

Польские уланы носили бриджи с алыми лампасами.

В отношении походной формы гусары следовали стилю, принятому драгунами, хотя офицеры часто продолжали носить красные бриджи (чакчиры) и погоны с зигзагообразным галуном.

Погоны рядовых не имели канта, на них располагались номер полка и буква «Г» светло-синего цвета или монограммы именных полков.

Подводя некий промежуточный итог перед тем, как основательно взяться за рассмотрение действий русской армии и ее командования, стоит сказать только то, что мы имеем дело с глобальным переписыванием истории, к сожалению.

Столько лет нам вбивали в головы, что Русская Императорская армия была многочисленной, но слабо вооруженной всяким устаревшим хламом, что нельзя было не поверить.

Да, передовой в техническом плане РИА не была. Но и сборищем «пушечного мяса», отправленного на убой, тоже никак не являлась.

В принципе, весь этот цикл «100 лет русской славы» можно расценивать как извинение и признание в адрес солдат, офицеров и всех, кто стоял за их спинами в России.

Это была армия, которой можно и нужно гордиться.