Чем измеряют глубину воды

Чем измерить глубину водоема?

Выбрался на рыбалку с фидером и столкнулся с интересной проблемой – как можно определить глубину в месте ловли, есть ли какой-то измеритель глубины? Хорошо бы было еще и рельеф дна знать: где перепад, где ракушка и т.д.

Второй метод измерения глубины на рыбалке – ручной. Для него требуется удилище с медленным строем и безынерционной катушкой. Оснастка состоит из грузила и крупного маркерного поплавка. Скользящий груз, который соответствует тесту удилища, пропускается через леску, а за ним монтируется маркер на вертлюжке. Отмеряется глубина очень просто: рыболов забрасывает оснастку в нужное место и подтягивает, чтобы маркер уперся в груз. Далее он на расслабленном фрикционе отпускает мононить по метру до выныривания поплавка. Таким образом по отпущенной леске определяют расстояние от дна до поверхности воды. Затем процедура повторяется.

При волочении груза опытный рыбак может точно определить структуру дна: если грузило при подтяжке дрожит, значит, грунт состоит из мелкого камня или ракушки, а если идет плавно – дно илистое. Перспективные места отмечаются закреплением лески на фиксаторе катушки. Когда точка найдена, происходит подкорм и забрасывание основной снасти. Чтобы не потерять место ловли, шнур можно отметить водостойким маркером. Через каждые 10-20 забросов метку следует обновлять. Если нет под рукой ни эхолота, ни маркера, придется руководствоваться обыкновенным спиннингом с грузилом. При забросе ведется отсчет по секундам. Таким образом, единицей измерения станут не метры, а секунды, с помощью которых можно определить перепады и самые глубокие места на ближайшей акватории.

Как узнать глубину скважины: 10 способов и средств для определения глубины воды

Важнейшим параметром скважины на воду является ее глубина. Этот показатель напрямую влияет на уровень качества воды и расценки на буровые работы. Прейскурант компаний, предоставляющих подобные услуги, ориентирован на уровень заглубления, и хозяева участка не хотят платить за несуществующие метры. В тех случаях, когда скважина обустраивается своими силами, знание точной глубины помогает выбрать оптимальную помпу для выкачивания воды.

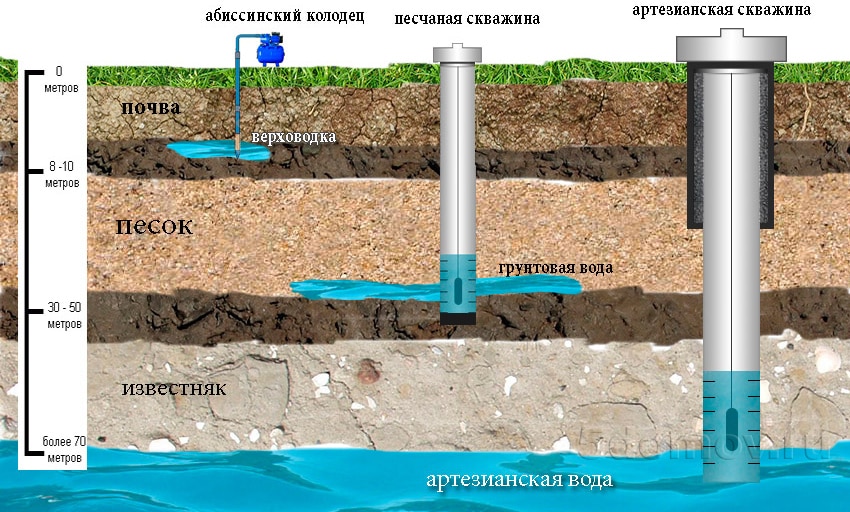

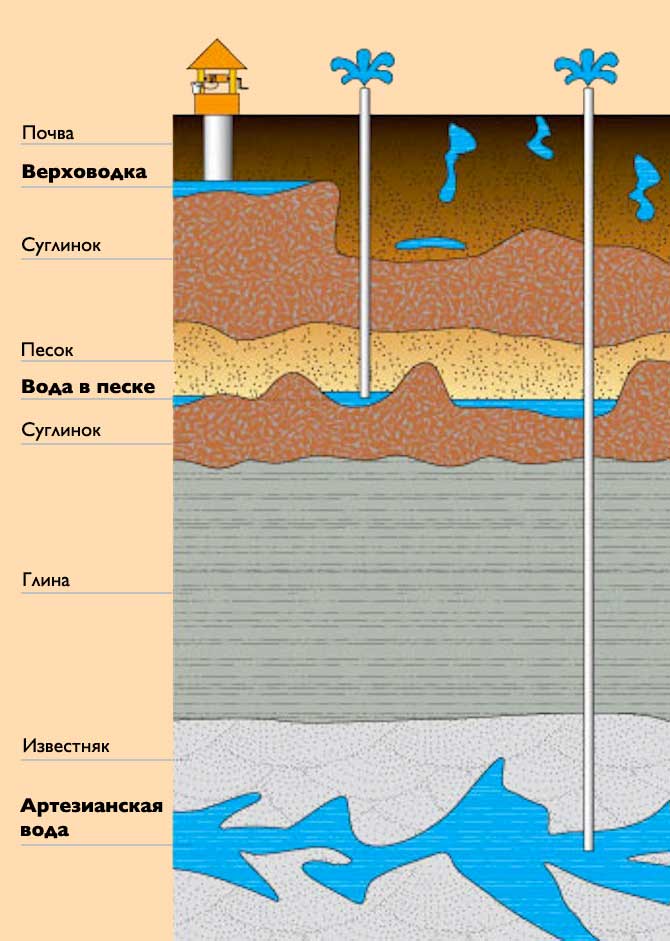

Что влияет на глубину скважины

На уровень заглубления гидротехнического сооружения влияет то, как в данной местности располагаются водоносные слои. Также большое значение имеет функция, которую будет выполнять добытая вода. Чтобы поливать огород и сад, можно брать жидкость верхних грунтовых вод: они могут располагаться на расстоянии 4-6 м от поверхности земли. Пригодные для питья горизонты находятся на порядок глубже (от 15 м).

Виды скважин в зависимости от их глубины

Существует три основных вида скважин:

Приглашенные для работы профессионалы, как правило, уже обладают данными прошлых геологических разведок, и могут заранее сообщить информацию о приблизительной глубине будущей скважины. При самостоятельном бурении эти параметры можно получить только после достижения водоносного слоя. Для этого используются несколько способов различной степени сложности.

Глубина водоносных слоев

Важно учитывать и тот факт, что на одном участке на разной глубине может залегать несколько водоносных слоев:

Предварительное определение глубины скважины

Существует несколько способов, чтобы узнать примерную глубину скважины до начала бурения:

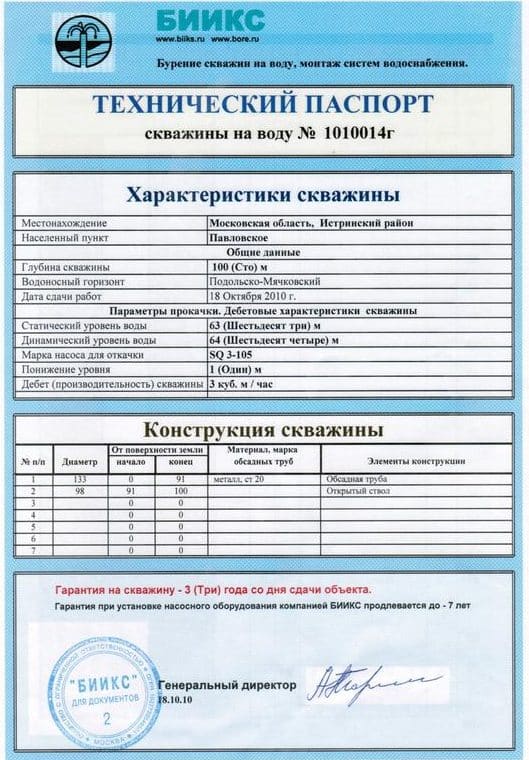

Указание в техническом паспорте скважины

Образец технического паспорта на скважину

Можно сразу сказать, что приведением ложных показателей с целью получения дополнительной выгоды серьезные организации никогда не занимаются. Поэтому, чтобы не переживать за результат, лучше вести дела с фирмами, имеющими хорошую репутацию. Слишком недоверчивым заказчикам они всегда предложат присутствовать при бурении. Убедиться в достоверности информации можно лично, подсчитав использованные буровой установкой штанги.

Что касается подозрительных объявлений, обещающих обустройство скважины по дешевой цене, то их рекомендуется игнорировать.

Самодельный глубиномер

Это самый простой способ, позволяющий определить глубину колодца или неглубокой скважины. Его реализуют при помощи строительной рулетки, шнура и стального груза. Для проведения замеров таким способом лучше всего подходит ясная сухая погода. Оптимальные сроки – конец лета, начало осени. Дело в том, что в этот период подземные воды имеют наименьший уровень.

Инструменты для самостоятельного замера глубины скважины

Замер глубины скважины при помощи бечевки и грузила

Главным недостатком этого простого способа являются существенные ограничения по измеряемой глубине (не более 10 м).

Кроме того, размеры мокрого участка указывают только на статический уровень скважины, в то время как при установке помпы необходимо знать динамический уровень. Чтобы его определить, внутрь обсадной трубы продевают всасывающий шланг с фильтром на конце: он должен достать до дна. Включив помпу, засекают время до полного опорожнения запаса воды. Выключить насос нужно только после появления специфических хлюпающих звуков. После этого процедуру замера глубины повторяют еще раз: высота оставшейся воды и является динамическим уровнем.

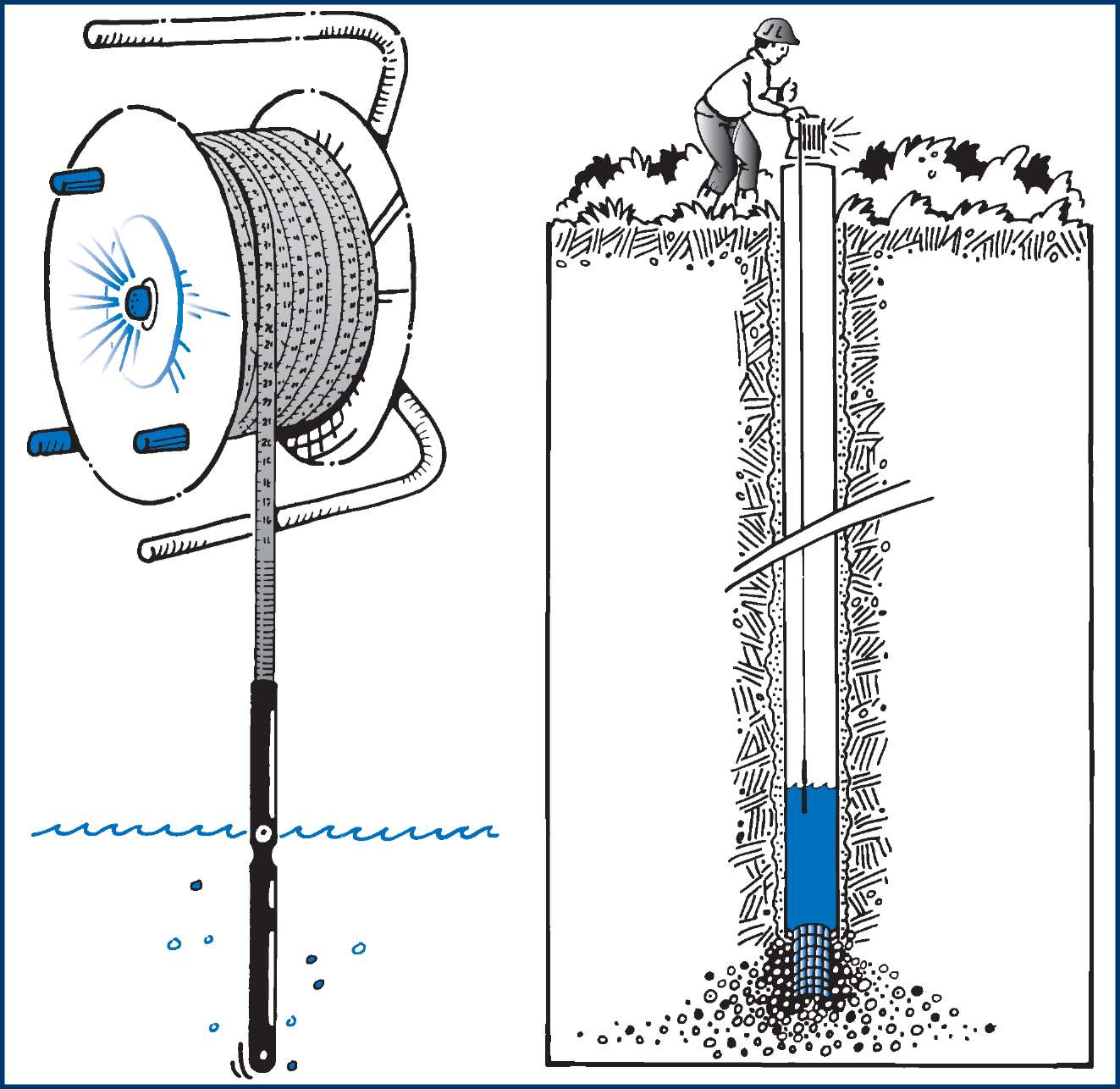

Гидрогеологическая рулетка

Данный инструмент (сокращенно – РГЛМ) позволяет измерять скважины глубиной 10-50 м. Ограничения по диаметру обсадной трубы – не менее 20 мм. Гидротехническая рулетка состоит из корпуса, катушки с регулятором скорости, измерительной ленты и груза с хлопушкой.

Инструкция по использованию РГЛМ очень простая:

Замер глубины скважины гидрогеологической рулеткой

Скважинный глубиномер

В основу работы прибора ИУГС положен принцип отраженного эхо-сигнала, посылаемого специальным излучателем. После отражения от дна данные обрабатываются внутри прибора. Таким образом можно определять глубину до 80 м с точностью до 150 мм. Рекомендуемый диаметр обсадной трубы – от 60 до 150 мм.

Замер глубины скважины глубиномером

Глубиномер ИУГС состоит из электронного блока, акустического зонда и углового адаптера. Последнее устройство позволяет определить, есть ли отклонения от вертикальной линии. Очень удобно, что для питания используется аккумулятор: это дает возможность проводить работы вдали от линий электропередач.

Акустические глубиномеры очень популярны в также горнодобывающей промышленности. Единственным недостатком приборов данного типа является их дороговизна. Приобретать подобное устройство для бытового использование не очень выгодно. Более практичный вариант – брать глубиномер в аренду.

Кабель каротажного типа

Это устройство для определения глубины относится к механическим. Для наматывания каротажного кабеля используется катушка, имеющая мерный ролик. Он откалиброван с таким расчетом, чтобы на один виток приходился 1 м кабеля. Число оборотов катушки указывает на то, на какой глубине находится водоносный горизонт. Для того, чтобы произвести визуальный осмотр гидротехнического сооружения, на конец кабеля крепят портативную видеокамеру с аккумулятором.

Кабель каротажного типа

Иногда предложенной точности каротажного кабеля не хватает. Чтобы исправить ситуацию, ленту оснащают магнитными метками, нанесенными с определенным шагом. Для считывания магнитных обозначений применяют специальный прибор. В процессе эксплуатации происходит постепенное растягивание троса, поэтому магнитную разметку рекомендуется время от времени обновлять.

Ультразвуковой уровнемер

Профессиональный прибор, принцип действия которого напоминает рассмотренное выше устройство ИУГС.

В этом случае вместо обычных звуковых волн для измерения используется ультразвук. Его импульсы посылаются в сторону преграды, и за счет определения разницы между временем посылки и возвращения сигнала выдается итоговый результат. Ультразвуковые уровнемеры позволяют определить уровень среды, не вступая с ней в непосредственный контакт. Их используют для работы в труднодоступных местах, к которым можно отнести и скважину.

Итоги

Необходимость точно определить глубину питьевой скважины обычно возникает в двух случаях. Первый – это когда нужно проверить работу буровой компании, т.к. расчет за работу проводится по метражу заглубления. Подобная информация также потребуется при самостоятельном обустройстве скважины: она поможет определиться с насосом. При выборе способа замера в учет берут необходимый уровень точности и свои финансовые возможности.

Измерение уровней и глубины воды

Наблюдения за уровнями.

Существуют различные водомерные посты: свайные, реечные, смешанные, передаточные и автоматические (рис. 6.2.1.1).

6.2.1.1. Определение уровня (глубины) воды: а) мерной рейкой; б) лотом ; в) эхолотом

Реечный водомерный пост устраивают там, где имеется устойчивая вертикальная стенка, к которой можно надежно прикрепить металлическую или деревянную рейку. Подход к рейке для отсчета уровня должен быть удобным.

Передаточные водомерные посты устраивают там, где нет свободного доступа к берегу или он крайне затруднен. Передаточные водомерные посты обычно бывают поплавкового типа. Поплавок поднимается или опускается вместе с уровнем воды в реке, на тросе, прикрепленном к поплавку и перекинутом через блоки, имеется указатель, по которому отмечается уровень воды на горизонтальной рейке.

На автоматических водомерных постах устанавливается лимниграф-барабан, обернутый бумагой, на которую нанесена сетка. Барабан вращается часовым механизмом. Перо лимниграфа перемещается с помощью системы тросов в зависимости от колебаний поплавка, находящегося в специально устроенном колодце, сообщающемся с рекой горизонтальной трубой. Все оборудование находится в небольшой будке, сделанной специально для измерительного прибора.

Измерение глубины воды и площади водного сечения.

Периодически на водомерном посту осуществляют измерение глубины водной преграды для уточнения поперечного профиля реки и площади поперечного сечения (живого сечения потока).

В природных условиях глубины вод измеряются гидрометрической штангой (рейкой), футштоком и лотом. Автоматически глубины записываются гидрометрическими профилографами: механическими, гидростатическими и акустическими (эхолотами). Рельеф дна и форма свободной поверхности потока в один и тот же момент фиксируются стереофотограмметрической съёмкой.

Площадь водного сечения (ω, м 2 ) определяется в результате промеров глубины по всему поперечному сечению через определенные интервалы, принимаемые в зависимости от ширины. Промерные вертикали разбивают водное сечение на ряд трапеций, и только береговые участки его могут иметь форму прямоугольного треугольника, если глубина на урезе воды (границе воды у берега реки) равна нулю. Аналитически общая площадь водного сечения получается как сумма частных площадей.

На гидрометрических створках, где измеряют расходы воды, помимо площади водного сечения, определяют площадь живого сечения, которая при наличии течения воды в пределах всего сечения будет равна ему, а при наличии в нем застойной зоны (мертвой) будет меньше площади водного сечения на величину площади мертвого пространства.

Смоченный периметр χ — длина дна реки на профиле, заключенная между урезами воды.

Гидравлический радиус характеризует форму русла в поперечном разрезе, так как зависит от соотношения его ширины и глубины. У мелких и широких рек смоченный периметр почти равен ширине, в этом случае гидравлический радиус почти равен средней глубине.

Средняя глубина (hcp) поперечного сечения реки определяется делением его площади на ширину (В), т.е.

Ширину и максимальную глубину реки получают путем непосредственных измерений.

Следует учитывать, что все элементы поперечного сечения реки изменяются в зависимости от высоты уровня воды.

Как определить глубину водоема

Опытные рыболовы знают, что успех рыбалки зависит от множества факторов, как объективных, так и субъективных. К субъективным причинам отсутствия клева можно отнести неправильный выбор места лова из-за невнимания к рельефу и структуре донной поверхности. Если пренебречь определением глубины незнакомого водоема, хороший улов станет, скорее, следствием случайности, нежели данью мастерству рыболова. А случайность, особенно приятная, бесконечно повторяться не может!

Темой нашей сегодняшней беседы станут наиболее популярные способы замера глубин. Одни из них легко реализуемы с минимальными расходами, но не слишком точны. Другие позволяют произвести замеры практически без погрешности, но требуют больших усилий или финансовых затрат от рыболова. Какой из них выбрать – решайте сами. Наверняка в ходе наработки практики вы найдете оптимальный вариант именно для себя, под конкретный водоем и оснастку.

Для чего нужно производить замеры?

Всем известна поговорка: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. В нашем случае для человека лучше там, где есть рыба. То есть, промер глубин водоема напрямую связан с результативностью рыбалки. Разумеется, полностью исследовать водохранилище или полноводную реку абсолютно незачем, но определить перспективные для ловли места определенно стоит.

Даже неопытный рыболов знает, что крупная рыба предпочитает обитать на значительных глубинах, выходя на бровки и свалы для поисков пищи. Таким образом, нам нужно найти наиболее глубокое и самое мелкое место в акватории ловли – между ними будет располагаться свал (участок с перепадом глубин), где аккумулируется много съестного, привлекающего представителей пресноводной ихтиофауны. В летний же период, по сильной дневной жаре, рыба скапливается в ямах, где прохладнее, выходя на мелководье лишь изредка – значит, прицельный облов нужно сосредоточить именно там.

Первостепенная задача рыболова – доставить приманку как можно ближе к потенциальной добыче, это значит, ко дну. Определение глубин в зоне лова необходимо для того, чтобы либо выложить приманку на дно в наиболее перспективном месте, либо подвесить ее прямо над ним (особенно актуально для вязкой илистой поверхности и участков водорослей).

На верхних и средних горизонтах обитает преимущественно молодь и туда же выходит охотящийся на нее хищник, но трофейные экземпляры мирной рыбы (и многие крупные хищники, охотящиеся засадным методом), предпочитают добывать пропитание у самого дна.

Ручные методы промера глубин

Ручные способы измерения глубин не предполагают использования навороченной современной электроники. Замеры производятся с помощью достаточно привычных элементов оснастки, заточенных под эти цели, либо и вовсе подручными средствами. Каждый из них требует определенного навыка: чем более отточено искусство рыболова, тем точнее результаты.

На первых порах лучше отдать предпочтение менее точным, но более простым способам вроде применения маркерной оснастки или простукивания. Кстати говоря, с ростом мастерства, выражающегося в увеличении точности заброса и детальном распознавании нюансов «поведения» маркера, даже достаточно примитивные способы начинают давать поразительные по точности результаты.

Нижеописанные варианты кажутся сложными и трудоемкими лишь в словесном выражении. На практике, при знании теоретических основ, все гораздо проще и веселее. Впрочем, присутствие рядом опытного рыболова, на месте растолковывающего нюансы, в любом случае не помешает.

Маркерный поплавок

Маркерный поплавок – элемент оснастки, специально заточенный под наши цели. Определять глубину с помощью скользящей оснастки с маркером предпочитают опытные матчевики, но порой этим способом не гнушаются фидеристы и прочие поборники донной ловли.

Для начала нужно соорудить соответствующий скользящий монтаж. Рекомендуем использовать для этих целей готовые маркерные наборы, продающиеся в специализированных торговых сетях – в них заведомо есть все необходимое.

Действуем следующим образом:

Теперь нам нужно отправиться на водоем, глубину которого мы и будем определять. Предположим, мы уже там, так что начинаем манипуляции:

Простукивание грузом

Простукивание – достаточно интересный способ замера, распространенный среди фидеристов. Он менее точен и отнимает больше времени, чем вариант с маркером, но зато особой оснастки не требует в принципе. В данном случае нужно всего лишь располагать фидерным или любым другим крепким удилищем с оснасткой, позволяющей производить дальние забросы. Ну и уметь считать, разумеется!

Алгоритм определения глубин в данном случае выглядит следующим образом:

Таким образом можно промерить дно в заданной акватории вплоть до берега и получить ясную картину рельефа. Результаты замеров можно записать и легко преобразовать в график соотношения «дистанция-глубина». Теперь достаточно выбрать наиболее привлекательный с точки зрения рыбы участок и осуществить прицельный заброс именно туда.

При желании можно избежать постоянного клипсования и просто отходить в глубину берега (если местные условия это позволяют).

Ступенчатая проводка

Если вы специализируетесь в спиннинговой ловле, узнать глубину водоема можно и при помощи типовой джиговой проводки. Специфика этого способа ловли заключается в большой динамичности, ибо хищник в период жора барражирует по всему водоему. Однако летом, когда щука и окунь-горбач становятся менее подвижными и предпочитают охотиться засадным методом, исследование дна становится актуальным и для спиннингиста.

Для достижения результата лучше использовать либо тяжелую джиг-головку с крупной силиконовой приманкой (так легче распознать ее появление на воде на дальних дистанциях), либо обычный каплевидный груз. Благодаря манипуляциям с катушкой (рывки удилищем новичку использовать не рекомендуется, сложно рассчитать их силу и амплитуду) груз движется по ступенчатой траектории, от поверхности до дна.

Определение глубины и рельефа водоема при помощи спиннинга выглядит так:

Этот способ не слишком точен, но при спиннинговой охоте на хищника знание рельефа до мелочей не обязательно.

Комбинации с волочением

Первые три из вышеупомянутых способов можно продуктивно использовать и в комбинации с волочением. Это значит, что забросы можно перемежать с волочением груза по донной поверхности. В данном случае рыболову предоставляется возможность не только определить глубины выбранной акватории, но и ознакомиться с характером донной поверхности.

Волочение груза по дну обеспечивается протяжкой удилища в сторону или в сторону/вверх. По «поведению» удилища опытный рыболов может распознать границы донных аномалий и характер донного грунта. Наиболее чувствительными и показательными являются бланки быстрого строя.

Итак, запоминаем и учимся считывать информацию:

Наиболее показательным для изучения дна является груз со своеобразными тупыми «шипами», визуально напоминающий миниатюрный моргенштерн. Но опытный рыболов считает информацию и с обычной «капли» или «груши», да и цепляются они меньше.

Использование лота

Если вы располагаете плавсредством, промеры существенно облегчаются. На небольших глубинах можно с успехом применять обычный шест с нанесенными мерными метками (можно при желании соорудить его из старых удилищ). При особых стараниях можно получить даже телескопический шест приличной длины, моментально приводящийся в рабочее состояние.

Однако чаще применяются примитивные веревочные лоты, использовавшиеся для определения глубин и поиска судоходных путей испокон веков. Конструкция примитивна до неприличия: берем обычную прочную капроновую веревку или ненужный толстый шнур и размечаем его через каждые полметра-метр, на конец навязываем груз – хоть кусок кирпича или камень.

Промеры производим с борта плавсредства, выискивая наиболее привлекательное место. Далее или заякориваемся и ловим в перспективной точке, либо помечаем перспективное место буйком для дальнейших забросов. Можно использовать обычную пустую пластиковую бутыль на веревке соответствующей длины с грузом или засечь точку навигатором.

Использование примитивных лотов возможно и на зимней рыбалке: в данном случае для вертикальных промеров доступна вся площадь водоема.

Измерение глубин с помощью эхолота

Прогресс не стоит на месте, и производство товаров для рыбалки не исключение. Поэтому современному рыболову не обязательно тратить время на изучение глубин и рельефа дна – достаточно расстаться с приличным количеством денег и купить эхолот. С помощью этого прибора можно не только детально исследовать характер дна, но даже определить местонахождение рыбы. Эхолот «читает» рыбу по пузырям, с достаточно большой погрешностью (принимая за рыбу иные объекты или классифицируя крупного хищника с анатомически небольшим пузырем как мелочь), но это лучше чем ничего.

Для сбора информации прибор может использовать несколько лучей, пронизывающих толщу воды. Чем больше лучей (а в продвинутых моделях их количество может превышать десяток), тем качественнее и информативнее картинка, которая выводится на черно-белый или цветной монитор. Хороший эхолот сможет определить местонахождение рыбы на глубинах до 80-100 м, при этом выдав на монитор цветное объемное изображение с точным указанием горизонта дислокации потенциальной добычи.

Все эхолоты можно условно подразделить на две обширные группы: проводные и беспроводные (первые при прочих равных условиях дешевле). Проводные модели более просты и надежны, но сфера их применения ограничена: только с лодки или со льда. Охват большой акватории в данном случае не принципиален, поэтому можно обойтись бюджетными 1-2-лучевыми моделями.

Если вы рыбачите с берега, не располагая плавсредством, лучше остановиться на беспроводной модели. Датчик у эхолотов этого типа закрепляется на леске или поплавке, а дисплей крепится на удилище или запястье рыболова наподобие наручных часов. Некоторые модели способны выводить информацию на смартфон (при наличии соответствующего ПО, разумеется).

Советы рыболовов

Напоследок, как всегда, вашему вниманию предлагается несколько советов от бывалых рыболовов:

Не пренебрегайте нашими рекомендациями и не ленитесь замерять глубины при выборе места ловли – это поможет уезжать с рыбалки с уловом даже при плохом клеве!