Чем измеряют углы на местности

Приборы и инструменты для измерения углов

В разное время каждый из нас знакомится с геометрическими, географическими и геодезическими инструментами для измерения углов. Нахождение углов осуществляется при выполнении полевых геодезических, маркшейдерских, изыскательских работ и камеральной обработке измерений.

Измерения углов на плоскости

Наверное, самым первым знакомством из так называемых камеральных инструментов у каждого из нас было знакомство с транспортиром. На профессиональном уровне металлический геодезический транспортир с поперечным масштабом использовался в маркшейдерских отделах шахт и карьеров при выполнении камеральных, проектных и подготовительных работ. С его помощью графическим способом определяют горизонтальные углы и откладывают дирекционные углы при проектировании горных выработок, подготовительных работах для задания им направления на планшетах и планах.

Следующим, применяемым в камеральных условиях геодезическим инструментом можно считать тахеограф. Его используют при графическом оформлении результатов тахеометрической съемки. Он представляет единую конструкцию из круга с градусной шкалой и линейки. С его помощью по дуге вдоль конструкции круга отмечаются значения горизонтальных углов съемочных точек, перенесенных из журнала полевых работ. А расстояния до точек съемки откладывают по линейке в соответствующем масштабе составления плана.

Пространственные измерения углов

Для получения пространственного положения точек местности и отображения их на плоскости в геодезии применяются способы измерения расстояний и углов между ними с помощью различных геодезических приборов.

Качественной характеристикой геодезических и маркшейдерских измерений считается точность их выполнения, которая зависит от многих факторов и аспектов. Одним из них являются средства измерения. Существует своеобразный инженерный подход для выбора соответствующего инструмента требуемой точности работ. Так что все приборы измеряющие углы можно разделить по точности исполнения измерений.

Буссоль и эклиметр

Эти два приспособления могут использоваться в одном виде работ, называемом буссольная съемка (ход). Она применяется в местности, где нет возможности применять теодолитные ходы, тахеометрические съемки. Особую ценность при съемках крутых, круто наклонных и наклонных горных выработок в рудниках имеет подвесная буссоль, используемая до настоящего времени.

Буссолью измеряют магнитные азимуты всех сторон хода, по разности которых можно определить горизонтальные углы. На планах графическим способом выстраивают линии буссольного хода с применением транспортира при откладывании азимутов (или горизонтальных углов) и с использованием поперечного масштаба и циркуля при построении длин линий хода. При прокладывании буссольного хода для получения вертикальных углов между точками используют подвесной эклиметр.

Он представляет собой металлический полукруг со шкалой и отвесом, крепящимся в его центре. При подвешивании полукруга на натянутые между точками хода шнуры берут отсчеты по отвесной линии, проходящей через шкалу эклиметра. Эти отсчеты соответствуют значениям вертикальных углов линий буссольного хода, которые необходимы для определения горизонтальных проложений этих сторон.

Угломеры

Следующим прибором, служащим для измерения углов, применяющимся в маркшейдерском производстве, безусловно, считается угломер горный. Этот инструмент используется для определения линии и формы очистного забоя в подземных горных выработках угольных шахт. Развитие и применение таких приборов проходило на протяжении практически всего советского периода страны, последний из них У-60 выпускался со специальными визирными марками.

Точность измерения углов такими приборами относительно не высокая, но вполне достаточная для тех работ, которые выполняются с их помощью. Зависит она в первую очередь от точности снятия отсчетов и цены деления механической части шкалы, а именно: отсчетного устройства лимба с дополнительными шкалами (нониус, верньер).

Теодолиты и тахеометры

Наиболее широко используемыми инструментами для измерения горизонтальных и вертикальных углов в современной геодезии и маркшейдерии являются теодолиты. Основным критерием, по которому разделяют теодолиты на разные типы, считается точность измерений. Из них можно выделить:

Числовые величины в маркировках современных теодолитов соответствуют значению, с девяноста пяти процентной вероятностью, среднеквадратической погрешности измерения угла.

Известно, что для определения пространственного положения точек используются измерения углов в вертикальной плоскости или как их называют вертикальных углов. Для этого в угломерах, теодолитах конструктивно устроен вертикальный круг измерений. В последние десятилетия технические усовершенствования и технологическое развитие сказалось и на новых устройствах теодолитов. Появились новые модификации и в зависимости от назначения этих устройств выделяют:

Инклинометры

Интересный прибор, связанный с измерительным процессом определения пространственного положения в точках недоступных для измерений другими возможными способами. С его помощью определяют угол наклона (вертикальный угол) и азимут линии в заданном направлении в конкретной точке (точки съемки), например при бурении скважин.

Принципы действия в настоящее время в таких приборах разнообразны. В основе использования простейшего устройства инклинометра ИК-2 стоят три чувствительных элемента, позволяющие определять пространственное положение:

И один элемент в этом приборе позволяет фиксировать азимут и угол наклона, называемый переключающим механизмом.

Не вдаваясь в технические особенности всевозможных видов инклинометров, они в любом случае состоят из двух частей:

Свое применение инклинометры находят в различных отраслях. Они используются при измерениях в глубинных скважинах во время геологической разведки месторождений полезных ископаемых. Были задействованы при установлении и определении положения «скользящей» опалубки на больших высотах при выполнении целого комплекса геодезического обслуживания во время возведения самого высотного небоскреба Бурдж Дубай высотой 828 метра. Так на первых ста пятидесяти шести этажах железобетонной качающейся конструкции башни для измерения ее пространственного положения было установлено восемь двухосевых электронных датчиков инклинометров Leica NIVEL 210. Эти датчики позволили выполнить измерения наклона в двух перпендикулярных осях с точностью 0,2 секунды.

Измерение углов на местности с помощью компаса, по циферблату часов, биноклем со шкалой, с помощью линейки и глазомерное определение углов.

Умение правильного и быстрого измерения углов на местности, может понадобится в случае необходимости определения расстояний до недоступных предметов, измерении их длины, ширины или высоты. Например при определенииширины реки или другого препятствия, высоты дерева, в подсчете оставшегося пути до конечной цели. Как правило при этом используетсяформула тысячной.

Измерение углов на местности с помощью компаса, по циферблату часов, биноклем со шкалой, с помощью линейки и глазомерное определение углов.

Визирное приспособлениекомпаса предварительно совмещают с начальным штрихом лимба, а затем визируют по направлению левой стороны измеряемого угла и, не меняя положения компаса, против направления правой стороны угла снимают отсчет по лимбу. Это и будет величина измеряемого угла или его дополнение до 360 градусов (60-00), если подписи на лимбе идут против хода часовой стрелки.

Величину угла компасом можно определить более точно, измерив азимуты направлений сторон угла. Разность азимутов правой и левой сторон угла будет соответствовать величине угла. Если разность получится отрицательной, то необходимо прибавить 360 градусов (60-00). Средняя ошибка определения угла этим способом составляет 3-4 градуса.

Измерение углов на местности по циферблату часов.

Стрелочные часы держат перед собой горизонтально и поворачивают их так, чтобы штрих, соответствующий 12 часам на циферблате, совместился с направлением левой стороны угла. Не меняя положениячасов, замечают пересечение направления правой стороны угла с циферблатом и отсчитывают количество минут. Это и будет величина угла в больших делениях угломера. Например, отсчет 25 минут соответствует 25-00.

Измерение углов на местности биноклем со шкалой.

Крайний штрих шкалы в поле зрения бинокля совмещают с предметом, расположенным в направлении одной из сторон угла, и не меняя положениябинокля, подсчитывают число делений до предмета, расположенного в направлении другой стороны угла. Полученное число умножают на цену делений шкалы (обычно 0-05). Если шкала бинокля не захватывает полностью угол, то он измеряется по частям. Средняя ошибка измерения угла биноклем составляет 0-10.

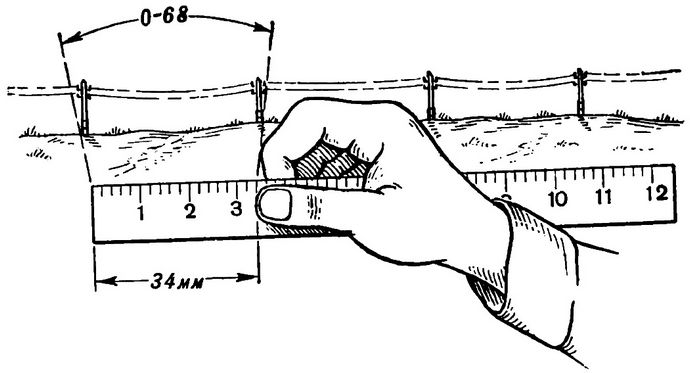

Измерение углов на местности с помощью линейки.

Если линейку держать на расстоянии 50 см от глаз, то деление в 1 мм будет соответствовать 0-02. При удалении линейки от глаз на 60 см 1 мм соответствует 6 минутам, а 1 см — 1 градусу. Для измерения угла в тысячныхлинейку держат перед собой на расстоянии 50 см от глаз и подсчитывают число миллиметров между предметами, обозначающими направления сторон угла. Полученное число умножают на 0-02 и получают величину угла в тысячных.

Для измерения угла в градусах порядок действий тот же, только линейку необходимо держать на расстоянии 60 см от глаз. Точность измерения углов с помощью линейки зависит от умения выносить линейку точно на 50 или на 60 см от глаз.

Глазомерное определение углов на местности.

Глазомерное определение углов на местности заключается в сопоставлении измеряемого угла с известным. Углы определенной величины можно получить следующими способами. Прямой угол получается между направлением рук, одна из которых вытянута вдоль плеч, а другая — прямо перед собой. От составленного таким приемом угла можно отложить какую-то часть его, имея в виду, что 1/2 часть соответствует углу 7-50 (45 градусов), 1/3 — углу 5-00 (30 градусов) и т. д.

Угол 2-50 (15 градусов) получается путем визирования через большой и указательный пальцы, расставленные под углом 90 градусов и удаленные на 60 см от глаза, а угол 1-00 (6 градусов) соответствует углу визирования на три сомкнутых пальца: указательный, средний и безымянный.

По материалам книги Справочник по военной топографии.

А. М. Говорухин, А. М. Куприн, А. Н. Коваленко, М. В. Гамезо.

Способы ориентирования на местности. Сущность измерения углов на местности

1. Способы ориентирования на местности. Сущность измерения углов на местности

Ориентирование на местности включает определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности (ориентиров), выдерживание заданного или выбранного направления движения к определённому объекту. Умение ориентироваться на местности особенно необходимо при нахождении в малонаселённых и незнакомых районах.

Ориентироваться можно по карте, по компасу, по звездам. Ориентирами могут также служить различные объекты естественного (река, болото, дерево) или искусственного (маяк, вышка) происхождения.

При ориентировании по карте необходимо связать изображение на карте с реальным объектом. Проще всего выйти на берег реки или дорогу, а затем поворачивать карту до тех пор, пока направление линии (дороги, реки) на карте не совпадет с направлением линии на местности. Предметы, расположенные справа и слева от линии, на местности должны находиться с тех же сторон, что и на карте.

Ориентирование карты по компасу применяется в основном на местности, затруднительной для ориентирования (в лесу, в пустыне), где обычно трудно подобрать ориентиры. В этих условиях компасом определяют направление на север, а карту располагают верхней стороной рамки в сторону севера так, чтобы вертикальная линия координатной сетки карты совпадала с продольной осью магнитной стрелки компаса. Необходимо помнить, что на показания компаса могут оказывать влияние металлические предметы, линии электропередач и электронные устройства, расположенные в непосредственной близости от него.

После того, как местонахождение на местности определено, нужно определить направление движения и азимут (отклонение направления движения в градусах от северного полюса компаса по часовой стрелке). Если маршрут не является прямой линией, то нужно точно определить расстояние, после прохождения которого необходимо изменить направление движения. Можно также выбрать определённый ориентир на карте и, отыскав его затем на местности, изменить направление движения от него.

При отсутствии компаса стороны света можно определить следующим образом:

— кора большинства деревьев грубее и темнее на северной стороне;

— на деревьях хвойных пород смола более обычно накапливается с южной стороны;

— годовые кольца на свежих пнях с северной стороны расположены ближе друг к другу;

— с северной стороны деревья, камни, пни и т. д. раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками;

— муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, южный скат муравейников пологий, северный – крутой;

— летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны;

— у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны;

— алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны;

— приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север.[1]

Сущность измерения углов в делениях угломера заключается в следующем. При наблюдении местных предметов (целей), удаленных на различные расстояния, наблюдатель находится как бы в центре концентрических окружностей, радиусы которых равны расстояниям до этих предметов (целей). Если окружность разделить на 6000 делений, то длина одного деления будет округленно равна одной тысячной части радиуса окружности:

Центральный угол круга, стягиваемый дугой, равной 1/6000 длины окружности, принят за единицу измерения углов. Такая единица называется делением угломера или тысячной.

Таким образом, единицей измерения углов в данном случае служит линейный отрезок, равный тысячной доли расстояния до объекта, что обеспечивает быстрый переход от угловых измерений к линейным и наоборот. При измерении углов в тысячных принято называть и записывать вначале число сотен, а затем десятков и единиц тысячных. Если сотен и десятков нет, то вместо них называют и записывают нули:

При переходе от делений угломера к градусной мере пользуются соотношениями:

Рис. 1 Измерение углов с помощью приборов наблюдения

Приборы наблюдения и прицеливания имеют шкалы, подобные шкалам бинокля, поэтому углы с помощью этих приборов измеряют так же, как и с помощью бинокля.

Измерение углов с помощью компаса. Вначале мушку визирного устройства компаса устанавливают на нулевой отсчет шкалы. Затем поворотом компаса в горизонтальной плоскости совмещают через целик и мушку линию визирования с направлением на левый предмет (ориентир). После этого, не меняя положения компаса, визирное устройство переводят в направление на правый предмет и снимают по шкале отсчет, который будет соответствовать величине измеряемого угла в градусах.

При измерении угла в тысячных линию визирования совмещают сначала с направлением на правый предмет (ориентир), так как счет тысячных возрастает против хода часовой стрелки.

Для измерения угла в градусах линейка выносится перед собой на расстояние 60 см. В этом случае 1 см на линейке будет соответствовать 1°.

Точность измерения углов с помощью линейки зависит от точности выноса ее на расстояние 50 см перед собой.

Рис. 3 Определение углов на местности с помощью пальцев рук

Крутизну скатов также можно определять с помощью офицерской линейки и отвеса (нити с небольшим грузиком). Линейкy устанавливают на уровне глаз так, чтобы ее ребро было направлено на вершину ската. Угол, отсчитанный по шкале транспортира между штрихом 90° и нитью отвеса, равен крутизне ската. Если линейку направить на Полярную звезду, то угол, определенный по транспортиру, примерно равен географической широте местоположения наблюдателя. Средняя ошибка измерения углов этим способом составляет около 3°.[2]

2. Определение превышений способом вперед и из середины

Геометрическое нивелирование выполняется геодезическим прибором, нивелиром (рис. 4б). Нивелир является наиболее распространенным геодезическим прибором. Нивелиры различаются по точности: на высокоточные, точные и технические. Высокоточные нивелиры предназначены для нивелирования I и II классов государственной нивелирной сети, точные и технические нивелиры применяются при топографических съемках, в строительстве, при благоустройстве территории и обмерах архитектурных сооружений. По типу устройства нивелиры бывают: оптические, цифровые и лазерные.

Основные части оптического нивелира НЗ (рис. 4б): зрительная труба (1), цилиндрический (2) и круглый (3) уровни, фокусирующий винт (4),закрепительный (5) и микро-метренный (6) винты, элевационный винт (7), подставка (8), подъемные винты (9), окуляр (11), объектив (12). Нивелир прикрепляется к штативу с помощью станового винта.

Ряд нивелиров оборудованы лимбом для измерения и построения горизонтальных углов. Нивелиром измеряются расстояния от инструмента до рейки по нитяному дальномеру.

Известны два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед.

При нивелировании из середины (рис. 5а) в точках А и В устанавливают отвесно рейки (рис. 4а), а по середине между точками прибор – нивелир. Когда нивелирование выполняют от А к В, то рейку в точке А считают задней, а в точке В передней. Если с помощью нивелира взять отчеты а и в, которые соответствуют расстоянию от низа рейки до горизонтального луча, задаваемого нивелиром, то превышение будет равно h= а-в.

При нивелировании вперед (рис. 5б) нивелир устанавливают в точке А, измеряют высоту прибора iп, а затем с помощью горизонтального луча берут отчет в. Превышение вычисляют по формуле:

После определения превышения искомые высоты точек находят по формуле:

Часто возникает задача в определении высоты точки, расположенной на значительном расстоянии от точки с известной высотой. В этом случае от точки А до точки В прокладывается нивелирных ход, состоящий из нескольких станций, Превышение между точками А и В будет равно сумме превышений, измеренных на станциях:

Высоту точки В находят по формуле:

3. Установка геодолита в рабочее положение, измерение горизонтальных и вертикальных углов, азимутов и расстояний

Для установки геодолита в рабочее положение его закрепляют на штативе становым винтом и вращением сначала двух, а затем третьего подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня на середину. Отклонение пузырька от середины допускается в пределах второй окружности. В этом случае диапазон работы элевационного винта позволит установить пузырек цилиндрического уровня в нульпункт и установить визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение при соблюдении главного условия (для геодолита с цилиндрическим уровнем UU1 WW1). Приближенное наведение на геодолитная рейку выполняют с помощью мушки, расположенной сверху зрительной трубы. Более точное наведение осуществляют вращением наводящего винта зрительной трубы, которую перед отсчетом по рейке предварительно устанавливают по глазу (вращением окуляра) и по предмету (вращением кремальеры) для четкого совместного изображения сетки нитей и делений на геодолитной рейке. Перед отсчетом по средней нити тщательно совмещают концы пузырька цилиндрического уровня в поле зрения трубы, медленно вращая элевационный винт.

Измерение горизонтальных углов.

При измерении горизонтальных углов применяют способы круговых приёмов или повторений. Теодолит устанавливают в вершине угла и приводят его в рабочее положение. Направление сторон угла, если измерения выполняются на дневной поверхности, обозначаются вехами. В подземных условиях стороны обозначаются отвесами или специальными сигналами.

Установка теодолита в рабочее положение состоит из двух операций: центрирование и горизонтирование.

Центрирование заключается в размещении вертикальной оси теодолита над вершиной угла (точкой) и осуществляется при помощи отвеса. Теодолит устанавливают над точкой так, чтобы верхняя плоскость головки штатива была горизонтальна, остриё отвеса проектировалось на точку. Современные теодолиты оснащены оптическими центрирами, которые облегчают центрирование, особенно при сильном ветре, и повышают точность.

Горизонтирование же заключается в приведении вертикальной оси теодолита в отвесное положение. Для этого устанавливают уровень при алидаде горизонтального круга по направлению 2-х подъемных винтов и, вращая их выводят пузырёк уровня на середину; открепив алидаду, устанавливают уровень по направлению 3-го винта и вращением последнего снова выводят пузырёк на середину.

Способ приемов. При неподвижном лимбе вращения алидады визируют на заднюю точку А (рис. 6). Вначале по оптическому визиру зрительную трубу наводят от руки, пока визируемая цель не попадёт в поле зрения. Затем закрепляют винты алидады и зрительной трубы, и отфокусировав трубу по предмету, выполняют визирование с помощью наводящих винтов и алидады и трубы горизонтального круга. Затем берут отсчет a по горизонтальному кругу и записывают его в журнал измерений (табл. 1)

Открепив алидаду, визируют на переднюю точку С и берут отсчет b. Тогда значение правого на ходу угла , определяется как разность отсчетов на заднюю и переднюю точку:

Все эти действия составляют один полуприем. Затем сбивают алидаду на 90О и поворачивают на туже точку. Вычисляют значение кп

Два полуприема составляют один полный прием. Расхождения результатов не должно превышать двойной точности отстчетного устройства теодолита, т. е.

Чем измеряют углы на местности

Местоположение объекта (цели) определяется обычно по отношению к тому ориентиру, который находится ближе всего к объекту (цели). Достаточно знать две координаты объекта (цели): дальность, то есть расстояние от наблюдателя до объекта (цели), и угол (правее или левее ориентира), на который объект (цель) видна нам, и тогда местоположение объекта (цели) будет определено вполне точно.

Если расстояния до объекта (цели) определяются непосредственным промером или расчетом по формуле «тысячной», то угловые величины могут измеряться с помощью подручных предметов, линейки, бинокля, компаса, башенного угломера, приборов наблюдения и прицеливания и других измерительных приборов.

Измерение на местности углов с помощью подручных предметов

Ладонь, кулак и пальцы рук могут также стать неплохим угломерным прибором, если знать, сколько в них заключается «тысячных», однако в этом случае необходимо помнить, что разные люди имеют разную длину руки и разную ширину ладони, кулака и пальцев. Поэтому, прежде чем использовать для измерения углов свою ладонь, кулак и пальцы, каждый военнослужащий должен заранее определить их «цену».

Чтобы определить угловую величину, надо знать, что отрезку в 1 мм, удаленному от глаза на 50 см, соответствует угол в две тысячных (записывается: 0-02).

Например, ширина кулака равна 100 мм, следовательно, его «цена» в угловых величинах равна 2-00 (двести тысячных), а если, например, ширина карандаша равна 6 мм, то его «цена» в угловых величинах будет равна 0-12 (двенадцать тысячных).

При измерении углов в тысячных принято называть и записывать вначале число сотен, а затем десятков и единиц тысячных. Если при этом сотен или десятков не окажется, вместо них называют и записывают нули, например: (см. таблицу).

«Цена» пальцев, кулака, карандаша и спичечной коробки в тысячных («цена» пальцев и кулака у каждого военнослужащего индивидуальная)

Один пятьдесят шесть

Ноль тридцать пять

Измерение на местности углов с помощью линейки

Для измерения углов в тысячных с помощью линейки необходимо держать ее перед собой, на расстоянии 50 см от глаза, тогда одно ее деление (1 мм) будет соответствовать 0-02. При измерении угла необходимо подсчитать на линейке число миллиметров между предметами (ориентирами) и умножить на 0-02.

Полученный результат будет соответствовать величине измеряемого угла в тысячных.

Помните, что точность измерения углов с помощью линейки зависит от навыка в вынесении линейки точно на 50 см от глаза. Для этого можно потренироваться, а лучше и проводить замеры, с помощью веревки (нитки) с двумя узелками, расстояние между которыми равно 50 см. При выносе линейки (руки) на 50 см один узелок (веревки) нитки зажимается в зубах, а другой – прижимается пальцем руки к линейке.

Для измерения угла в градусах линейка выносится перед собой на расстояние 60 см. В этом случае 1 см на линейке будет соответствовать 1°.

Измерение углов с помощью линейки с миллиметровыми делениями

Измерение на местности углов с помощью биноклем

Величина одного большого деления соответствует 0-10 (десяти тысячным), а величина малого деления соответствует 0-05 (пяти тысячным).

Для определения на местности углов до объекта (цели) при помощи бинокля необходимо поместить объект (цель) между делениями шкалы бинокля, подсчитать количество делений шкалы и узнать его угловую величину.

Чтобы измерить угол между двумя предметами (например, между ориентиром и целью), надо совместить какой-либо штрих шкалы с одним из них и подсчитать число делений против изображения второго. Умножив число делений на цену одного деления, получим величину измеряемого угла в тысячных.

Измерение углов с помощью бинокля

Измерение на местности углов с помощью компаса

Измерение углов в тысячных с помощью компаса осуществляется следующим образом. Вначале мушку визирного устройства компаса устанавливают на нулевой отсчет шкалы. Затем поворотом компаса в горизонтальной плоскости совмещают через целик и мушку линию визирования с направлением на правый предмет (ориентир).

После этого, не меняя положения компаса, визирное устройство переводят в направление на левый предмет и снимают по шкале отсчет, который будет соответствовать величине измеряемого угла в тысячных. Показания снимают по шкале компаса, проградуированной в делениях угломера.

При измерении угла в градусах линию визирования совмещают сначала с направлением на левый предмет (ориентир), так как счет градусов возрастает по ходу часовой стрелки, а показания снимают по шкале компаса, проградуированной в градусах.

Определение на местности расстояний по степени видимости предметов

Невооруженным глазом можно приблизительно определить расстояние до объектов (целей) по степени их видимости.

Военнослужащий с нормальной остротой зрения может увидеть и различить некоторые предметы со следующих предельных расстояний, указанных в таблице.

Надо иметь в виду, что в таблице указаны предельные расстояния, с которых начинают быть видны те или иные предметы. Например, если военнослужащий увидел трубу на крыше дома, то это означает, что до дома не более 3 км, а не ровно 3 км. Пользоваться данной таблицей как справочной не рекомендуется. Каждый военнослужащий должен индивидуально для себя уточнить эти данные.

Определение на местности расстояний по степени слышимости предметов

Ночью и в туман, когда наблюдение ограничено или вообще невозможно (а на сильно пересеченной местности и в лесу, как ночью, так и днем) на помощь зрению приходит слух.

Военнослужащие обязательно должны учиться определять характер звуков (то есть что они означают), расстояние до источников звуков и направление, откуда они исходят. Если слышны различные звуки, военнослужащий должен уметь отличать их один от другого. Развитие такой способности достигается длительной тренировкой.

Почти все звуки, означающие опасность, производятся человеком. Поэтому если военнослужащий слышит даже самый слабый подозрительный шум, он должен замереть на месте и слушать. Возможно, что недалеко от него затаился враг. Если противник начнет двигаться первым, выдав тем самым свое месторасположение, то он первым и погибнет. Если это сделает разведчик, такая участь постигнет его.

Звук меняется, когда источник его передвигается по мягкой, мокрой или жесткой почве, по улице, по проселочной или полевой дороге, по мостовой или покрытой листьями почве. Необходимо учитывать, что сухая земля лучше передает звуки, чем воздух. Ночью звуки особенно хорошо передаются через землю. Потому часто прислушиваются, приложив ухо к земле или к стволам деревьев.

Средняя дальность слышимости различных звуков днем на ровной местности, км (летом)

Источник звука (действия противника)

Характерные

звуковые признаки

Шум двигающегося поезда

Паровозный или пароходный гудок, заводская сирена

Стрельба очередями из винтовок и пулеметов

Выстрел из охотничьего ружья

Топот лошадей на рыси по мягкому грунту

Топот лошадей на рыси по шоссе

Ржание лошадей, лай собак

Всплеск воды от весел

Звяканье котелков, ложек

Резкая команда голосом

Движение пехоты в строю по грунту

Движение пехоты в строю по шоссе

Стук весел о борт лодки

Отрывка окопов вручную

Удары лопаты по камням

Вбивание деревянных колье вручную

Глухой звук равномерно чередующихся ударов

Вбивание деревянных колье механическим способом

Рубка и спиливание деревьев ручным способом (топором, ручной пилой)

Спиливание деревьев бензопилой

Движение автомобилей по грунтовой дороге

Ровный шум моторов

Движение автомобилей по шоссе

Движение танков, САУ, БМП по грунту

Резкий шум двигателей одновременно с резким металлическим лязгом гусениц

Движение танков, САУ, БМП по шоссе

Шум двигателя стоящего танка, БМП

Движение буксируемой артиллерии по грунту

Резкий отрывистый грохот металла и шум двигателей

Движение буксируемой артиллерии по шоссе

Стрельба артиллерийской батареи (дивизиона)

Стрельба из минометов

Стрельба из крупнокалиберных пулеметов

Стрельба из автоматов

Одиночный выстрел из винтовки

Существуют определенные способы, помогающие слушать ночью, а именно:

Обученный военнослужащий при подкрадывании, ложится на живот и слушает лежа, стараясь определить направление звуков. Это легче сделать, повернув одно ухо в ту сторону, откуда доносится подозрительный шум. Для улучшения слышимости рекомендуется при этом приложить к ушной раковине согнутые ладони, котелок, отрезок трубы.

Для лучшего прослушивания звуков военнослужащий может приложить ухо к положенной на землю сухой доске, которая выполняет роль собирателя звука, или к сухому бревну, вкопанному в землю.

При необходимости можно изготовить самодельный водяной стетоскоп. Для этого используется стеклянная бутылка (либо металлическая фляга), заполненная водой до горловины, которую зарывают в грунт до уровня воды в ней. В пробку плотно вставляют трубку (пластмассовую), на которую одевают резиновую трубку. Другой конец резиновой трубки, снабженный наконечником, вставляют в ухо. Для проверки чувствительности прибора необходимо ударить пальцем землю на расстоянии 4 м от него (звук от удара ясно слышен через резиновую трубку).

При обучении распознаванию звуков необходимо воспроизводить с учебной целью следующее:

Определение на местности расстояний по линейным размерам предметов

Определение расстояний по линейным размерам предметов заключается в следующем: с помощью линейки, расположенной на расстоянии 50 см от глаза, измеряют в миллиметрах высоту (ширину) наблюдаемого предмета. Затем действительную высоту (ширину) предмета в сантиметрах делят на измеренную по линейке в миллиметрах, результат умножают на постоянное число 5 и получают искомую высоту (ширину) предмета в метрах.

Например, телеграфный столб высотой 6 м (см. рисунок) закрывает на линейке отрезок 10 мм. Следовательно, расстояние до него:

Определение расстояний по линейным размерам предмета

Точность определения расстояний по линейным величинам составляет 5-10% длины измеряемого расстояния.

Определение на местности расстояний по угловым размерам предметов

Для применения этого способа надо знать линейную величину наблюдаемого предмета (его высоту, длину либо ширину) и тот угол (в тысячных), под которым виден данный предмет. Угловые размеры предметов измеряют с помощью бинокля, приборов наблюдения и прицеливания и подручными средствами.

Чтобы определить угловую величину подручными средствами, надо знать, что отрезку в 1 мм, удаленному от глаза на 50 см, соответствует угол в две тысячных (записывается 0-02). Отсюда легко определить угловую величину для любых отрезков.

Угловые величины (в тысячных долях дистанции)

Точность определения расстояний по угловым величинам составляет 5-10% длины измеряемого расстояния.

Для определения расстояний по угловым и линейным размерам предметов рекомендуется запомнить величины (ширину, высоту, длину) некоторых из них, либо иметь эти данные под рукой (на планшете, в записной книжке). Размеры наиболее часто встречаемых объектов приведены в таблице.

Линейные размеры некоторых предметов