Чем кормили пленных немцев

Меню немецкого генерала

Есть много свидетельств о нечеловеческом отношении к советским военнопленным. А вот как обстояло дело с немецкими военнопленными? Что они ели, на что имели право, как изменялось их продовольственное обеспечение в военные и послевоенные годы? И тут выяснились удивительные факты, подтверждённые архивными документами.

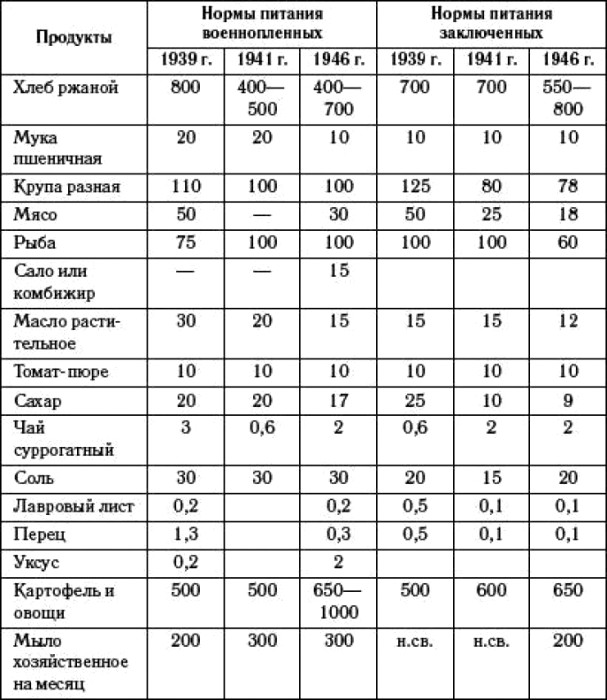

Интересно, что нормы питания для пленных были разработаны сотрудниками Управления по делам военнопленных и интернированных задолго до начала ведения боевых действий, и поэтому телеграммы об этом были направлены в войска уже на второй день войны.

Первая партия захваченных немецких пленных поступила под охрану 229-го полка НКВД уже 24 июня 1941 года.

В июле 1941 года последовало сокращение нормы выдачи хлеба до 500 граммов в сутки. В зависимости от ситуации на фронте и в тылу пайка пленных в середине 1942 года была сокращена до 400 граммов хлеба в сутки. Это была самая низкая планка питания, которая потом никогда не опускалась.

Особенно сложно было этапировать и содержать огромное количества пленных после Сталинградской битвы. Большинство так и не смогло добраться до армейских пунктов сбора пленных. Опыта работы с таким громадным количеством военнопленных у войск НКВД на тот момент не было.

После Сталинграда в Ивановской области был создан специальный лагерь и для генералов. Он был расположен в посёлке Чернцы (227 километров до Москвы), в бывшей старинной усадьбе, принадлежащей Софье Дедловой.

Сюда привезли Паулюса и ещё 22 немецких генералов. Распорядок их дня был совсем другой, чем у обычных пленных. Готовили пленные итальянцы, подавая на стол белый хлеб, масло, отварное мясо. Пиво генералы могли выпить только в праздничные дни. Здание бывшего знаменитого лагеря №48 сохранились до сих пор. Аллея тоже. Сохранилась и столовая.

Могилы генералов тщательно убираются.

По мере военных побед и роста экономических возможностей страны дифференцированные нормы питания пересматривались в сторону повышения. 9 апреля 1943 года НКВД на основании решения Государственного комитета обороны СССР ввёл пять новых норм питания для контингента лагерей: для содержавшихся в лагерях и на приёмных пунктах НКВД; для больных дистрофией; для общегоспитальных больных; для генералов; для офицеров.

Но больше всего немецкие военнопленные получили хлеба: норма их довольствия существенно увеличилась, теперь им выдавали в сутки не 400 граммов хлеба, а больше полкилограмма — 600 граммов.

Впрочем, хлеб выдавали тоже по-разному, в зависимости от условий работы.

При этом дополнительная пайка хлеба существенно выросла. Выполнявшие нормы выработки на тяжёлых работах до 50 процентов теперь получали 650 грамм хлеба в сутки, от 50 до 80 процентов — 850 грамм и более 100 процентов — один килограмм.

Нормы хлеба для занятых на прочих работах колебались от 500 до 700 грамм. Для ослабленных бывших солдат противника также предусматривалась увеличенная на 25 процентов основная норма питания, в том числе и по хлебу. Выдача усиленного питания ослабленным позволяла быстрее ставить их на ноги и в дальнейшем использовать на восстановлении народного хозяйства страны.

Причём питание пленных, которые работали на тяжёлых физических работах, также существенным образом увеличилось более чем на 25 процентов.

С июля 1943 года пленным, получающим питание по основной норме, стали дополнительно выдавать по 120 грамм рыбы в день. Одновременно было улучшено питание ослабленных и больных. Каждому лагерю выдавалось индивидуальное количество пайков дополнительного питания, которое определялось по сведения из лагерей о физическом состоянии контингента за предыдущий месяц. В связи с этим число отпускаемых пайков не всегда соответствовало количеству нуждающихся в усиленном питании к этому времени. Однако лагерь не имел права самостоятельно изменить установленные сверху цифры.

А это, заметьте, происходит в страшно голодное время для страны. И не идёт ни в какое сравнение с теми условиями, в которых содержались наши военнопленные, получающие примерно 894,5 ккал в день против 2533 ккал в день (столько получили по нормам немцы).

Пленных также усиленно лечили. К концу 1943 года взятых в плен военнослужащих противника обслуживал 31 госпиталь Наркомата здравоохранения на 23 200 коек. Количество мест в лечебных учреждениях было ниже потребности, особенно в первом полугодии 1943 года. Спецгоспитали ощутили острый недостаток во врачебных кадрах. По состоянию на 1 сентября 1943 года в них работало только 47,7 процентов советских врачей от требуемого количества. Однако к концу года укомплектованность медицинскими кадрами выросла до 82 процентов. Некомплект компенсировался для счёт привлечения к работе врачей из числа военнопленных.

Успешное лечение во многом зависело и от наличия в госпиталях специальной медицинской техники, которая в то время была далеко не везде. По данным архивных источников, в 31 спецгоспитале работало только 17 рентгеновских, 21 физиотерапевтических и 22 зубоврачебных кабинетов, 31 лаборатория.

С апреля 1943 года медицинское снабжение лагерей стало осуществляться не через местные органы Наркомата здравоохранения, которые сами испытывали острый недостаток в медикаментах, а санитарными отделами военных округов и сануправлениями фронтов. Это улучшило ситуацию с обеспеченностью лечебных учреждений лагерей.

Также в 1943 году были упорядочены вопросы имущественного снабжения военнопленных. В марте 1943 года НКВД СССР определил, что пленные по мере износа имевшегося на них обмундирования должны обеспечиваться за счёт трофейного и специально выделяемого имущества. Отпускать на их нужды плановое военное имущество без разрешения Управления военного снабжения НКВД категорически запрещалось.

Для ремонта обмундирования и обуви в каждом лагере организовывались соответствующей мощности мастерские. В качестве починочного материала использовались пришедшие в негодность трофейное, а также войсковое имущество, непригодное для ремонта одежды красноармейцев. Необходимые инструменты для мастерских изготовлялись на месте, а если это было невозможным, отпускались с окружных складов. Постельные принадлежности из числа бывших в употреблении полагались только для госпитализированных больных, отпускались лагерям из расчёта на 10 процентов численности контингента по норме: одно одеяло, одна простыня, по одной нижней и верхней подушечной наволочке, одна тюфячная наволочка.

Таким образом, по мере улучшения положения на советско-германском фронте, возрастания роли военнопленных в качестве рабочей силы в 1943 году снабжение бывших солдат противника постепенно улучшалось. Эта тенденция наблюдалась и в последующие военные и послевоенные годы.

Примерно через три месяца после Победы, в августе 1945 года вышло первое постановление об освобождении 608 000 немецких военнопленных. В Германию отправлялись рядовые и унтер-офицеры, больные, инвалиды, а также те, кто согласился проживать на территории Германской Демократической республики. Также в первую очередь освобождению подлежали французы и румыны. На дорогу им выдавался сухой паёк, рассчитанный на несколько дней пребывания в пути. Это помогло им добраться до дома.

Интересно, что когда в ГДР в 1953 году подняли на 10 процентов нормы выработки, часть бывших военнопленных собралась на стихийную забастовку около здания Центрального комитета СЕПГ. Они были категорически против норм. Рядом стояли три машины с радиотрансляционными вышками. Разъярённая толпа опрокинула их — погибла диктор-женщина. Из уст бывших военнопленных неслись яростные выкрики и оскорбления в адрес своего руководства, против Советского Союза не было сказано ни одного слова.

Через три года, в 1948 году, стали освобождать лиц, имевших высшее воинское звание. 11 немецких генералов получили свободу.

Самое любопытное случилось в 1949 году, когда выяснилось, что военнопленные в лагерях не содержатся, а стараются мирно пристроиться работать в советских колхозах и совхозах, могут беспрепятственно получать медицинскую помощь в обычных советских больницах. И тогда министр внутренних дел отдаёт приказ: навести порядок в отношении пленных, которые могли запросто вступить в брак с советскими гражданками. Оказывается, и такие случаи бывали.

Любопытно, что в отличие от немецких жителей, прикрывавших свои носы от смердящего запаха, который шёл от советских военнопленных, русские женщины проявляли большую жалость и мужики тоже. Делились и махоркой, и куском хлеба. Спустя годы многие немецкие военнопленные смогли побывать на месте своего заключения и вспоминали об этом времени со смешанным чувством благодарности. Эти слова они высказывали всем. А вот наши военнопленные, побывавшие в местах своего заключения, могли рассказать только о пытках, массовом истреблении советских солдат, порой заживо сожжённых в печах Освенцима и Маутхаузена.

После войны были ещё раз пересмотрены нормы питания: теперь за отлично выполненное трудовое задание рабочий мог получить дополнительно 100 граммов хлеба, автоматически это давало право на приобретение дополнительной пачки махорки.

Купить можно было за счёт тех денег, которые начислялись с 25 августа 1942 года каждому пленному офицеру и солдату согласно Директиве заместителя наркома внутренних дел № 353. Что-то я не слышала о том, что нашим военнопленным немцы начисляли марки. А вот наши это делали: существовали нормы жалования, поступающего на лицевой счёт каждого пленного. Например, рядовой получал 7 рублей в месяц, зарплата офицера могла достигать 30 рублей. Самую высокую зарплату — 100 рублей в месяц — получали бригадиры и десятники, бригады которых выполнили на 100 процентов план.

В 1950-м было объявлено о завершении репатриации.

Некоторые из бывших пленных смогут написать даже книги о своём пребывании в заключении. В частности, один из них жаловался на легендарное тюремное блюдо — рыбный суп. Запах от супа шёл рыбный, попадались головы и хвосты, а вот самой мякоти обнаружено не было. Этот факт удручал бывшего немецкого пленного и в своих воспоминаниях он горестно восклицает и сетует на незадачливых поваров, не стремившихся разнообразить меню.

Интересно было почитать воспоминания композитора Ганса Мартина, находившегося в лагере города Аткарска. Симфонию в честь этого места Ганс начал накануне католического рождества в 1944 году. Музыкальное произведение исполнил хор.

Обычно свой день пленные начинали с побудки и неплохого завтрака: им давали суп и хлеб, а в обед кашу, сваренную из пшённой крупы или картошки (и такая тоже, оказывается, была каша). Причём в некоторых лагерях пленных старались накормить посытнее. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведённой в одном из лагерей в Саратовской области. В результате выяснилось, что каши пленные съели в два раза больше, чем им положено по нормам.

Широко известен факт, что высшие должностные лица немецкой армии, попавшие в плен, пользовались практически всеми благами жизни. Это вызывало законное возмущение рядового солдата, вынужденного молча наблюдать за тем, как например, несколько офицеров радостно катались по льду, когда замёрзла речка, протекающая в пределах их лагеря. Потом немецкий рядовой напишет об этом возмутительном случае в своих воспоминаниях.

Однако некоторых привилегированных военнопленных такие условия не прельщали, и они совершали многочисленные побеги. Этим прославился немецкий лётчик Хартманн, самолет которого был сбит удачным выстрелом советских зенитчиков, и немецкий ас приземлился на своем парашюте прямо в руки русских солдат. Его пленили, но хитрый Хартманн сумел притвориться тяжелораненым и таким образом усыпить бдительность своих конвоиров. Он смог сбежать. Но его быстро нашли и поместили в лагерь, расположенный неподалёку от города Шахты Ростовской области. Там к буйному заключенному присматривались особо. Но не усмотрели. Летчик смог поднять бунт, захватить с другими военнопленными администрацию лагеря и выдвинуть ультиматум. Один из пунктов его касался увеличения и улучшения продуктов питания, а также создания особой комиссии по расследованию нарушений прав заключённых. Но в Ростов-на-Дону вместо продуктов питания послали группу автоматчиков, которая усмирила пленных.

Как и чем кормили пленных немцев в СССР

Пленные немцы на улицах Ленинграда, 1942 год. /Фото: pobeda1945-art.ru

Их работа в основном представляла собой восстановление разрушенных ими же домов или инфраструктуры. А были и такие, которые решили не возвращаться и построить свою жизнь заново уже на советских просторах.

Немецкие военнопленные во время восстановления Сталинграда, 1943 год. /Фото: riac34.ru

Само собой, что перед советским правительством стоял вопрос о размещении немцев, их лечении и, в первую очередь, продовольственным обеспечением. Особенности организации жизни и деятельности военнопленных были изложены в телеграмме, подписанной начальником Генерального штаба Жуковым.

Так, например, были четко определены суточные нормы питания: 600 граммов хлеба, 40 грамм мяса и 120 грамм рыбы, 20 граммов сахара, 90 граммов крупы, 100 граммов макаронных изделий, 20 граммов растительного масла, по 600 граммов картофеля и овощей, шесть граммов томат-пюре, 0,13 грамма красного или черного перца, 0,2 грамма лаврового листа, и 20 граммов соли.

Средние нормы суточного довольствия военнопленных и заключенных в годы Второй мировой войны. /Фото: topwar.ru

Однако с обеспечением пленных солдат были проблемы. Если еще в первый год Великой Отечественной войны их было не так много, то уже после Сталинградской битвы их количество возросло настолько, что кормить их порой не хватало продовольствия, что, впрочем, и неудивительно, веди в тех тяжелейших условиях и гражданскому населению порой нечего было есть.

В условиях войны не всегда могли обеспечить необходимое продовольствие. /Фото: anaga.ru

Поэтому в определенный момент военнопленные получили возможность на заработанные деньги «отовариваться» в открывающихся на территории лагеря буфетах, а также выходить за дополнительным продовольствием в город.

Правда, такие «услуги» немцы могли использовать ближе к концу войны и в первые послевоенные годы, а до этого им приходилось даже попрошайничать. И злые на них, но оттого не менее сердобольные местные жители действительно отдавали военнопленным картошку, хлеб, а иногда и тарелку супа, не забывая их при этом от души бранить.

Рацион военнопленных дополняли продукты от местных жителей. /Фото: topwar.ru

Вот только немцы соглашались употреблять в пищу далеко не все советские продукты. К примеру, многие бывшие солдаты вермахта с большим неудовольствием вспоминали, как ни странно, гречневую кашу – она их категорически не устраивала в качестве гарнира.

Другим нелюбимым блюдом был рыбный суп: а все потому, что в его составе совершенно не было рыбной мякоти, а вываривали для бульона исключительно головы и кости. Такие отношение к кулинарии немцы считали едва ли не кощунством.

В отличие от местных жителей, немцы гречку почему-то не любили. /Фото: profile.ru

Еще одним продуктом, который немцы не жаловали, был квас. Соответственно, и все блюда на его основе, например, окрошку, военнопленные есть отказывались. Очевидцы также вспоминали, что бывшие солдаты вермахта любили и не всю рыбу, которую жаловали на советских просторах.

Секрет популярности кваса среди советских людей немцы так понять и не смогли. /Фото: blog.metro.ua

Впрочем, сохранились свидетельства и о том, какие продукты военнопленные немцы любили и охотно покупали или принимали из рук местных жителей.

В этот перечень вошли такие продукты как свинина, белый хлеб, сахар. Любили, как выяснилось, немцы и тропические фрукты: известен случай, когда одному из военнопленных пришла посылка из дома, а в ней во время проверки сотрудники НКВД нашли целый кокос.

Материалы по теме

А вот ещё:

Последний массовый голод в истории Советского Союза

Последний голод в СССР разразился в 1946 – 1947 гг. – из-за разрухи, засухи и партийной политики. Число погибших не подсчитано до сих пор.

Война, погода и власть

Война закончилась, Победа! Не будет больше голода, нищеты, бессильного отчаяния при виде медленно погибающих детей… — должно быть, десятки миллионов советских людей с такими мыслями встречали 1946 год. Год, на который выпало начало нового тяжелейшего испытания — массового голода.

Причин было три. Первая — последствия войны. Крестьянское население уменьшилось на 13,9 млн человек (18%), число здоровых мужчин работоспособного возраста снизилось в 2,5 раза по сравнению с 1940 г. В сельском хозяйстве доминировали женщины, подростки и пожилые мужчины. Колхозы и совхозы несколько лет почти не получали новой техники, в каждом втором не было сеялок, молотилок, конных плугов, не хватало даже серпов и кос; о тракторах и комбайнах и говорить не стоит — это почиталось за большую удачу. На 55% сократилось поголовье лошадей (другого скота тоже больше не стало), работать в поле запрягали коров, а иногда и людей. В 1946 г. появилась частушка: «Девок много, девок много, / Девок некуда девать. / Как все лошади подохнут, / Будем девок запрягать».

Вторая причина — засуха и неурожаи 1946 г., поразившие Центральное Черноземье, Поволжье, Украину и Молдавию. Отчасти это компенсировали хорошие урожаи в Сибири, на Кубани и в Казахстане, но там часть зерна была утеряна из-за нехватки людей и техники на уборке. Из-за засухи снизилась урожайность картофеля и овощей, а также численность скота — не хватало кормов.

Советские колхозницы, начало 1940-х. Источник: Life

В колхозе «Путь Ленина», 1946. Источник: Pinterest

Третья и главная причина голода — беспощадная политика продовольственных заготовок. Пострадавшие от засухи регионы зря надеялись на снижение плановых поставок. Напротив, в ряде мест правительство план увеличило и лишь некоторым областям (например, Воронежской) простило долги прошлых лет.

Конечно, несмотря на все меры, увольнения местных чиновников и кадровые перетасовки выполнить план многие колхозы не смогли, хотя сдавали даже семенное зерно и продукцию крестьянских личных подсобных хозяйств (предназначенную для их собственного потребления). К 1 декабря 1946 г. колхозы и совхозы всего Союза выполнили 76,9% от плана заготовки зерна, к началу января 1947 г. — 78,8%; всего — 17,5 млн т. хлеба (для сравнения — в 1940 г. собрали 36,4 млн т).

Совет министров и ЦК ВКП (б) обвинили во всём местных руководителей, которые вовремя не раскрыли саботажников и расхитителей и «сплошь и рядом проходят мимо (…) преступных действий».

В результате опустошительных государственных заготовок и сокращения продовольственных фондов для выдачи населению уже в конце 1946 г. ряд регионов страны охватил голод. Историк В. Ф. Зима (ссылка на его монографию о голоде — в конце статьи) считает, что правительство сознательно «пошло на голод», располагая достаточными запасами зерна, чтобы его избежать, «с целью сохранения резервов хлеба». Ввиду обострения международных отношений И. В. Сталин готовился к новой мировой войне со странами Запада и заранее запасал продовольствие.

Вместе с тем, по мнению историка, «голод был использован как испытанное средство подхлёстывания трудовой активности в колхозах и совхозах с целью заставить людей работать за миску похлёбки на полевом стане». Лучше всего приоритеты советского правительства демонстрирует тот факт, что во время голода оно не только не выдавало зерно народу в достаточном объёме, но и экспортировало его — 1,7 млн т в 1946 г., в 1947 — 1948 гг. — 2,5 млн т: во Францию, Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Югославию… Дело было не в прибыли, а в том, что в странах Восточной Европы требовалось поддержать просоветские режимы.

Плакат 1949 г. Источник: blogdm.ru

Плакат 1947 г. Источник: Pinterest

«Хлеба никому не дают»

Тем, кому не хватало продуктов личного подсобного хозяйства, пришлось питаться суррогатами — есть жмых, мякину, щавель, крапиву, лебеду, жёлуди, весной искать на полях гнилой картофель и картофельную ботву (что чревато отравлениями и приводило к высокой смертности детей от желудочно-кишечных заболеваний).

Другие перебирались в города, кто не мог — оставался умирать в деревне. В Воронежской области весной 1947 г. насчитывалось уже 250 тыс. человек с диагнозом «дистрофия». Местный житель Г. М. Попов — тогда школьник — вспоминал, как умирали люди в его с. Скрипники, в том числе близкие: «Спасаясь от голода к нам приехали двое братьев отца, но не выжили и оба умерли от истощения. Дедушка умер. Не помню, как сам потерял сознание в голодном обмороке. Меня спасла стоявшая неподалёку воинская часть, очнулся в госпитале…»

В деревне под Киевом, 1947. Источник: 123versions.com

Историк В. Ф. Зима: «Голода 1946 — 1947 гг. в СССР могло не быть, поскольку государство располагало достаточными запасами зерна. (…) Основная часть запасов никак не использовалась. На неприспособленных для хранения складах зерно портилось настолько, что не годилось к употреблению. По неполным подсчётам за 1946 — 1948 гг. в целом по СССР было начисто загублено около 1 млн. т зерна».

Житель Рязанской области (деревня Новосёлкино) В. И. Кострикин рассказывал о весне 1947 г. так: «С трудом дожили до весны те, кто имел в своём хозяйстве корову и небольшие запасы картофеля. Молоко на рынке обменивали на другие продукты. В мае-июне ели крапиву, лебеду, ничего другого не было. От травы зубы были всегда зелёные. Много людей было опухших, некоторые так ослабевали, что не могли выйти из дома…»

Письма конца 1946 г. тоже демонстрируют ужасные картины голода. М. И. Пустовалова (Воронеж) писала родственникам в ноябре 1946 г.: «…Мы сейчас находимся в крайне затруднительном положении, которое до сих пор не выправилось, да и вряд ли его можно выправить. За этот год нам придётся, вероятно, кое-кого из нашей семьи не досчитаться в живых, так как уже сейчас начинаем пухнуть от голода».

Житель Воронежской области В. Ершов тогда же сообщал родным: «…Дома дела очень плохие, все начинают пухнуть от голода: хлеба нет совсем, питаемся только жёлудями». Илясов П. П. (Сталинградская обл.) писал: «…Хлеба нет и не знаем, как пережить голод. Хлеба никому не дают. Народ начинает опухать. В нашем колхозе и в соседнем хлеба совсем не дали — дело плохо». В самом Сталинграде было немногим лучше: «…Жить мне осталось недолго: я совсем обессилел от голода, ноги и лицо стали опухать, голова кружится» (Новиков В. Ф); «…Я продал всё, чтобы спасти жизнь. Больше продавать нечего, остаётся одно: или умереть, или решиться на что-то другое, иначе погибель. Я уже начинаю пухнуть. Мне не страшна тюрьма, ибо там я могу получить кусок хлеба» (Мурнило).

В украинском колхозе, 1947. Источник: Pinterest

Государственная помощь больным дистрофией и отдельным колхозам и городам оказалась недостаточной; не хватило для преодоления голода и международной помощи по линии ООН (американцы, к примеру, отправили различных грузов в СССР на 31 млн долларов). Пришлось ждать нового урожая 1947 г., который удался лучше прошлогоднего.

Неподсчитанные потери

В период голода 1,7 млн человек переболели дистрофией; по подсчётам В. Ф. Зимы, из них только в России погибло около 0,5 млн. Увеличилась также смертность от ангины и инфекционных заболеваний. Всего, предполагает В. Ф. Зима, от голода умерло более 1 млн человек, к этому стоит прибавить людей, ослабленных недоеданием и скончавшихся от болезней (около 0,5 млн).

Вдобавок голод вызвал рост преступности (только осенью 1946 г. суды приговорили к лишению свободы за хищения хлеба 36 тыс. человек), числа убийств и самоубийств, в голодных регионах регистрировали случаи каннибализма и трупоедства (в Украине — 329 официально зарегистрированных случаев за первое полугодие 1947 г.). Число погибших в результате подобных последствий невозможно подсчитать — далеко не всегда понятно, был ли голод мотивом убийства или суицида.

Колхозники, Брянская обл., 1948. Источник: bibliotekaklimovo.ru

Некоторые исследователи оспаривают предположительные подсчёты В. Ф. Зимы и считают их завышенными (хотя бы потому, что неясно, в какой степени именно голод сказался на росте заболеваемости тифом и смертности от этой болезни, а в какой — другие факторы). Историк А. В. Шалак, к примеру, полагает, что непосредственно от голода погибло около 200 тыс. человек — то есть лишь те, кто, согласно официальной статистике, скончался от дистрофии; однако Шалак не берёт в учёт чрезвычайный рост смертности от отравлений, тифа, туберкулёза, ангины и эмфиземы лёгких в 1946 — 1947 гг.

Судя по росту смертности в Союзе в эти годы (только в 1947 г. — на 44,8% в сравнении с 1946 г.), оценка числа умерших в 200 тыс. человек очень далека от истины. Опираясь на данные о смертности, В. П. Попов даёт оценку «прямых потерь от голода в 1947 г. в 770,7 тыс. человек; эта цифра тоже не может быть исчерпывающей, так как голод начался в 1946 г. и продолжался в 1948 г. Таким образом, обоснованные оценки демографических потерь СССР непосредственно от голода колеблются от 770,7 тыс. до 1 млн человек. Возможно, когда-нибудь историки получат документы, которые позволят уточнить эти данные.

После смерти И. В. Сталина в периоды, в которые сельское хозяйство не могло обеспечить потребности населения, правительство прибегало к более широкому использованию государственных продовольственных резервов и крупным закупкам зерна за рубежом (с 1963 г.). Голод 1946 — 1947 гг. стал последним массовым голодом в истории Советского Союза.