Чем кроме охоты и рыболовства добывали себе пищу первобытные люди

ГДЗ история древнего мира 5 класс Никишин, Стрелков Русское Слово 2020 Задание: 4 Жизнь древних охотников

Стр. 18. Ключевые вопросы

№ 1. Как добывали себе пропитание древние люди?

Собирательством занимались, используя палки-копалки, с помощью которых добывали съедобные коренья из-под земли.

№ 2. Как влияло на их жизнь изменение природных условий?

Около 100 тысяч лет назад на планете наступило похолодание. С севера на территорию Европы и Северной Америки надвигался ледник толщиной до 2 километров. Привыкшие к тёплому климату животные погибли или ушли далеко на юг. Распространились другие, не боявшиеся холода, — северный олень, бизон, шерстистый носорог, пещерный медведь, мамонт.

Под влиянием тяжелых природных условий люди овладели огнём, научились охотиться на крупных животных. Люди обратили внимание на то, что на холоде мясо хорошо сохранялось, поэтому его стали запасать.

Похолодание вынудило людей заняться постройкой надёжных жилищ. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами. Люди также придумали тёплую одежду, которую шили из шкур костяными иглами.

Таким образом, изменения климата на Земле заставляли человека постоянно приспосабливаться к новым условиям, способствовали его развитию.

№ 3. Какие открытия сыграли особенно значительную роль в развитии древнего человека?

Значительную роль в развитии древнего человека сыграло использование огня, жизненно необходимого в условиях оледенения.

Люди стали запасать мясо, хорошо сохранявшееся на холоде.

Были построены первые жилища. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами.

Началось изготовление теплой одежды, которую шили из шкур костяными иглами.

Появляются лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов.

Стр. 19. вопрос в рубрике «Работа с документом»

Иллюстрация

С какими занятиями древних людей связаны изображённые на иллюстрациях предметы

Каменные ножи применялись для разрезания шкур животных. Каменные наконечники привязывали к древку, получая копье для охоты. С помощью костяных гарпунов ловили рыбу.

Стр. 22. Итоговые вопросы

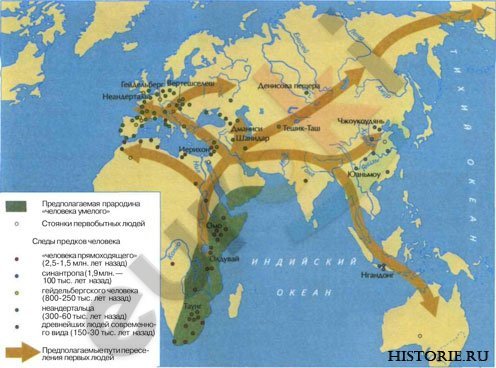

№ 1. Проследите по карте, расположенной на форзаце учебника, пути переселения первобытных людей. Почему они перемещались на новые места?

За сотни тысяч лет люди расселились на больших пространствах. В Европе и в Азии обитали древнейшие люди, тут археологами были найдены их останки и орудия. Америку и Австралию смог освоить только человек разумный.

Люди вели суровую борьбу за существование. Они добывали себе пищу охотой и собирательством. Эти занятия требовали постоянного передвижения в поисках пищи. Собирательство зависело от урожаев съедобных плодов и кореньев, а охотники не всегда достигали успеха. Поэтому древнейшим людям часто угрожал голод. Из-за многочисленных опасностей, голода, болезней меньше половины людей доживало до 20 лет. Чтобы выжить, древние собиратели и охотники постоянно искали более богатые пищей территории.

№ 2. Используя иллюстрацию на с. 21, расскажите, как охотились древние люди. Какими качествами нужно было обладать для охоты на крупных и опасных животных?

Для охоты на крупных нужны были смелость, ловкость, умение работать в команде, дисциплина, умение слушаться старших.

№ 3. Объясните, что древние люди получали от собирательства, а что — от охоты. Какие преимущества и какие трудности были связаны с одним и другим занятием?

Собирательство приносило фрукты, ягоды и коренья, которые росли вокруг территории расселения племени. Преимуществом собирательства было то, что для поиска и добычи плодов и ягод не нужно было прилагать значительных усилий. А трудность заключалась в том, что с наступлением холодного времени года собирательством заниматься было практически невозможно из-за отсутствия плодов. Успешная охота давала питательную мясную пищу. Благодаря ей появлялись новые орудия труда. Охота сплачивала и организовывала людей. Однако охотники не всегда достигали успеха. Охота на крупных животных была связана с риском для жизни. Случалось также, что не удавалось поймать ни одного животного, поэтому люди перемещались в поисках пищи.

№ 4. Проведите обсуждение следующих вопросов. Как повлияло на жизнь первобытных людей великое оледенение, а затем отступление ледника? Что изменилось в условиях их существования? Как они научились приспосабливаться к новым условиям?

С началом великого оледенения привыкшие к тёплому климату животные погибли или ушли далеко на юг. Распространились другие, не боявшиеся холода.

Под влиянием тяжелых природных условий люди овладели огнём, научились охотиться на крупных животных. Люди обратили внимание на то, что на холоде мясо хорошо сохранялось, поэтому его стали запасать. Похолодание вынудило людей заняться постройкой надёжных жилищ. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами. Люди также придумали тёплую одежду, которую шили из шкур костяными иглами.

Около 13 тысяч лет назад ледник стал отступать. Мамонты вымерли. Растительный и животный мир стал похожим на современный. Охотиться теперь стали на быстро бегающих животных небольшими группами или в одиночку. Люди изобрели лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов. Появились плоты и лодки, которые стали применять для освоения новых территорий.

№ 5. Систематизируйте в таблице информацию об орудиях труда древних людей и их использовании.

| Орудия | Из чего изготовлялись | Для чего использовались |

|---|---|---|

| Скребки | Камень | Снятие шкур и соскабливание жира. |

| Ножи | Камень | Разрезание шкур |

| Наконечники копий | Камень | Изготовление копий |

| Шило, иглы | Кости и рога | Пошив одежды |

| Гарпун | Кость | Ловля рыбы |

| Лук и стрелы | Дерево, камень, кость | Охота на быстрых животных |

| Топор | Камень, дерево | Рубка дров |

| Сверло | Кость, дерево | Сверление камня. |

| Плот и лодка | Дерево | Осваивание водоемов, появившихся после таяния ледника |

Какие предметы, сооружения люди научились делать благодаря новым орудиям труда?

— копье. Каменный наконечник привязывали к древку кожаными ремнями.

— гарпун. К копью привязывали зазубренный костяной наконечник.

— жилища. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами.

— теплая одежда, которую шили из шкур костяными иглами.

— лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов.

— топор. Для его изготовления прикрепляли заостренный камень к деревянной рукоятке.

— сверло. Для этого использовали кость, под заострённый конец которой подсыпали на камень увлажнённый песок. Затем обух насаживали на рукоятку.

Как первобытные люди добывали пищу

Основных забот у первобытных людей было несколько: обеспечить себе проживание и питание, и защитить себя. Так как древние люди жили в теплых краях, то им нужны были дома – шалаши для защиты от знойного солнца. Шалаши были простые, поэтому строили их первобытные быстро. Основное время у древних людей занимали поиски пропитания.

Главными способами добычи пищи были собирательство и охота.

Женщины и дети выкапывали сдобные корешки, находили плоды деревьев, выискивали личинки знакомых, яйца черепах и птиц, то есть собирали съестные дары природы. Поэтому такой способ добычи еды получил название собирательство.

Как же охотились древние на мамонта? Первым делом выкапывали большую яму – ловушку, накрывали ее сверху жердями, а жерди, в свою очередь, маскировали различными ветками. Конечно, можно было долго ждать, пока мамонт сам, гуляя, свалится в выкопанную яму. Поэтому охотники использовали специальные методы для загона животного: поднимали шум, пугали мамонта огнем, гнали по направлению к яме, вследствие чего зверь попадал в ловушку.

Так как яма была огромная, выбраться из нее животное самостоятельно не могло, поэтому охотникам оставалось лишь добить свою добычу.

А вот яма – ловушка потом становилась огромной кладовой, где люди хранили все добытое мясо. Поэтому какое-то время после охоты первобытные люди могли жить, не боясь умереть от голода, ведь пока есть мясо, питание было обеспечено.

Как первобытные люди добывали и сохраняли еду

Если бы современный человек оказался в первобытном мире, сумел бы выжить? Сегодня мы просто ходим за едой в магазин, но несколько миллионов лет назад вынуждены были её добывать в природе.

Что ели первобытные люди

Археологические раскопки подтверждают, что мы довольно долго оставались вегетарианцами: плоды, листья, зерна. Затем климат изменился, и количество растительной пищи сократилось. Основу питания стало составлять мясо.

Отправившиеся из Африки на север неандертальцы и первые Homo sapiens истребили на своём пути многие виды животных. Часть из них исчезла навсегда.

Эволюция собирательства

Важной вехой стало умение добывать огонь, только с его появлением человечество получило возможность есть приготовленную пищу. Люди выжигали леса для того, чтобы получить съедобные корни и туши погибших животных. Археологи описали несколько способов приготовления: жарка мяса на открытом огне; запекание в золе, на углях, на шкуре; приготовление на раскаленных камнях или в яме, в специальной посуде из желудка.

Как древние сохраняли пищу

Одно дело мясо приготовить, другое — сохранить, когда нет холодильника. В разных местах археологи находят подтверждения существования различных способов сохранения продуктов.

На стоянке в Иордании тысячелетней давности нашли более 10000 костей животных. 90% из них принадлежали газелям. Судя по тому, что рядом с древними кострами находились невысокие столбы, служившие опорными балками, и как были разделаны кости животных, учёные предполагают, что это было место, где коптили и сушили мясо.

В болотах Ирландии и Шотландии обнаружили около 500 лепёшек древнего масла. Они пролежали с бронзового века и имеют возраст более 5000 лет.

Археологи утверждают, что масло с болот съедобно, однако никому не посоветовали этого делать. Тем не менее, любопытное человечество пыталось ставить эксперименты над продуктами. В 1892 году в журнале Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland было описано, как преподобный Джеймс О`Лаверти погрузил масло по примеру первобытных людей в воду на несколько месяцев. Когда достал и попробовал, то сообщил, что оно больше напоминало острый сыр. При этом продукт оказался очень вкусным.

8. Что ели люди в древности. Мясо

8. Что ели люди в древности. Мясо

Реконструировать, что и как готовили и ели древние люди, крайне сложно, но возможно. Сохранились археологические свидетельства, есть данные антропологии и биологии; современные методы анализа позволяют восстановить систему питания по сохранившимся костям и зубам. Существуют и данные этнологии, позволяющие соотнести способы питания племен, совсем еще недавно занимавшихся исключительно охотой и собирательством и не знавших даже изделий из глины. Но подход к последним свидетельствам должен быть особенно аккуратным. То, что отдельные народы еще в XX веке жили в самых примитивных с точки зрения современного человека условиях, еще не значит, что именно так жили наши далекие предки. Особенно это касается экзотических, в том числе островных, народов Южного полушария, к быту которых так любят обращаться исследователи в поисках аналогий с первобытной жизнью; надо помнить, что среда и условия их проживания — климатические, географические, культурно-исторические — заметно отличаются от тех, в которых жили древние охотники и собиратели.

Проблемы, связанные с потреблением пищи древним человеком, можно разделить на три группы. Первая, наиболее простая, связана с тем, что ели первобытные люди. Здесь данные археологии дают вполне конкретный материал. Вторая и третья более сложные — как они готовили и как сохраняли пищу. Здесь прямых данных крайне мало, и речь может идти только о реконструкции на основании преимущественно косвенных источников.

Сегодня очень трудно определить соотношение мясной и растительной пище в рационе древнего человека, остатки последней действительно невозможно обнаружить и посчитать. Однако есть и очевидные моменты. Безусловно, древний человек потреблял мясо, и, видимо, много. Свидетельством этому являются значительные скопления костей животных по всему ареалу обитания древнего человека. Причем это не случайные собрания, так как на костях исследователи находят следы каменных орудий; эти кости тщательно обрабатывали, снимая мясо, а часто и дробили — внутрикостный мозг, судя по всему, пользовался большой популярностью у наших предков.

Эти данные говорят о том, что предположение об исключительно мясной пище древних охотников имеет под собой вполне реальную почву и что такая пища может быть вполне достаточной. Если многочисленные народы Севера могли выживать на одном виде мясной пищи, это значит, что только на мясе мог выжить и древний человек. Вышеупомянутые народы вплоть до недавнего времени и практически насильственного изменения их уклада во многих случаях пользовались самыми примитивными способами охоты, однако до столкновения с «цивилизацией» редко знали голодные годы. Таким образом, концепция о том, что собирательство спасало от голода в случае охотничьих неудач, может быть, не совсем верна.

Другое дело, что, возможно, довольно длительное время древний человек вполне осознанно разнообразил свою пищу, дополняя базовую мясную растительной. И постепенно эта растительная пища могла завоевать свое место в желудке и вкусовых ощущениях. То есть сочетание мяса и продуктов растительности было вполне осознанным выбором человека, одной из вех на пути его гастрономического и цивилизационного развития. Да, ряд народов, оказавшись в определенных культурно-географических условиях, сохранил свою верность простой и однообразной мясной пище. Однако большинство в эпоху неолита включило в свой рацион злаки, что было подготовлено предшествующим периодом. При этом мясная и растительная пищи играли одинаковые роли, имели равное значение, а не замещали одна другую в голодные периоды.

Сразу хотелось бы отметить важный момент: речь идет уже о человеке, близком к современному типу. Известно, что он не только строил жилища (что делают и животные), но и создавал разнообразные орудия труда, произведения искусства, украшал свой быт, то есть имел по крайней мере зачатки эстетики, а также некоторые верования, о чем свидетельствуют найденные захоронения. Все это приводит к мысли, что и в вопросах питания древний человек не был столь однообразен, как чаще всего представляют. Он наверняка имел вкусовые предпочтения, что есть опять же и у животных, но, в отличие от животных, он разнообразил свой рацион. Его еда не была однообразной и скучной, направленной исключительно на удовлетворение голода, как иногда полагают.

С мясной пищей все было более или менее понятно. Ситуация зависела от простого фактора: какие животные водились в конкретный момент в конкретной местности. Правда, порой охотничьи племена древности имели «специализацию» и даже передвигались вслед за перемещающимися стадами, как, например, за северными оленями. Но чаще всего люди следовали законам логики и практики — убивали и ели то, что водилось вокруг. Известно также, что люди старались селиться вблизи мест удобной добычи, например около водопоев, где собирались стада животных. Сохранилось множество свидетельств о том, каким мясом питались древние люди. В раскапываемых поселениях эпохи палеолита находят не только многочисленные кости животных, но и их изображения в виде небольших статуэток, рисунков на кости, а также наскальные изображения.

С началом таяния ледника, который окончательно отступил в X тысячелетии до н. э., в мясном рационе древнего человека происходят частичные изменения. Климат становится мягче, и там, где отступил ледник, появляются новые леса, пышная растительность. Меняется и животный мир. Исчезают крупные животные предшествующих эпох — мамонт, шерстистый носорог, некоторые виды овцебыков, саблезубые кошачьи, пещерный медведь. Одновременно с этим охотничьи племена приходят в движение, снимаются с обжитых мест в поисках лучших угодий. Начинается поиск новых форм хозяйствования и пропитания. В конце палеолита в степях охотятся на лошадей, быков, сайгу, ослов, в лесах — на лосей, оленей, медведей, кабанов, волков, лис и других животных.

Охотились древние люди и на птиц, главным образом водоплавающих, которые были более доступной добычей, но свидетельства здесь малочисленны, скорее всего, такая охота носила вспомогательный характер. То же относится и к рыбной ловле, которая хотя и существовала, но не играла большой роли в питании человека.

Достоверных свидетельств приручения животных в тот период не существует, хотя они и могли иметь место в отдельных случаях. Известно только о собаке, одомашненной по общепринятым данным примерно 14–10 тысяч лет до н. э., хотя отдельные исследователи считают, что это произошло значительно раньше. Однако все говорит о том, что собаку изначально приручили в качестве защитника, помощника в охоте, хозяйстве, а не поставщика мяса.

Однако, несмотря на обилие и разнообразие мясной пищи, к концу палеолита складывается первая «пищевая» дифференциация и связанные с нею особенности социально-культурного развития древних людей. Момент этот особенно важен для последующей истории питания человека. Во-первых, он со всей определенностью показывает зависимость между потребляемой пищей и образом жизни, культурой и в некотором отношении общественной организацией человеческого коллектива. Во-вторых, дифференциация указывает на наличие предпочтений, на некий выбор, а не только простую зависимость от обстоятельств. В истории широко распространена тенденция сводить все поступки древних людей, причем это относится и к более поздним эпохам, вплоть до недавнего времени, к чисто прагматическим причинам — зависимости от климатических условий, защите от хищных животных и так далее; то есть человечеству практически отказывается в такой вещи, как вкус — в значении выбор, предпочтение, как физиологическое, так и эстетическое.

Дифференциация в пищевых предпочтениях делала охоту более успешной и результативной, так как охотники, «специализировавшиеся» на конкретном животном, досконально знали его привычки и поведение (и могли передавать эти знания по наследству), были лучше вооружены применительно именно к объекту своей охоты. Здесь уже речь не просто о вкусе, а о вполне практических моментах, показывающих, что люди уже не просто были озабочены тем, чтобы заполнить желудки, но делали это рационально и исходя из определенных, в том числе и вкусовых, предпочтений. Естественно, такая специализация не исключала охоту и потребление других животных — речь идет о соотношении.

Таким образом, при существующем изобилии и разнообразии животных, на которых охотился человек, в эпоху позднего палеолита прослеживаются определенные группы людей, охотящиеся избирательно на определенные виды животных. И это при том, что различные виды соседствовали на одной территории на протяжении относительно длительного периода времени. Складываются определенные типы охотников по виду объекта охоты. С одной стороны, это тип охотника на мамонтов и других крупных животных древности, с другой — охотники на северных оленей и прочих кочевых табунных животных. Первые, по-видимому, вели более оседлый образ жизни, вторые — кочевой, сезонный, так как олени — животные мигрирующие. Эти группы имели разный тип жилищ, определенные различия в орудиях труда и охоты (это прослеживается по археологическим данным), отношениях внутри коллектива, образе жизни, приемах приготовления и консервации продуктов и, вероятно, использовали разные способы ведения хозяйства. Особым типом хозяйствования были приморские зоны, где более заметное значение приобретали продукты моря — разного рода моллюски, например, на юге Италии. Нет сомнения, что продукты растительного собирательства были более многочисленными и разнообразными на юге Европы, где климат был теплым и влажным и растения отличались большим разнообразием, чем в окололедниковых зонах.

Важным представляется тот факт, что многие народы Севера отождествляют мамонта с привычными объектами охоты (и питания) — оленем, лосем, иногда медведем и китом. Это может свидетельствовать о том, что они сохранили некую память о том времени, когда мамонт был главным источником пищи для их предков.

Древнекитайские источники VI–VII веков содержат сведения о якобы продолжавшейся охоте на мамонтов в Якутии: «Водится в местности Якутск (Ятэку), близ моря, на крайнем северо-востоке. Туловище величиною со слона, весом 1000 гинов. Если в месте хождения (где он водится) появится ветер, тогда умирает. Всегда находили в земле на берегу реки. Природа костей мягкая, чисто белая, походят на слоновый клык. Те люди из этой кости изготовляют чашки, блюда, гребни и прочее в этом роде. Мясо мерзлое. При еде можно без труда зажарить. Эта страна очень холодна, достигает Бэйхай (океана). В течение только одного месяца день длинен, ночь коротка…» [171]

Напрашивается и еще одно предположение. Возможно, отождествление мамонта с китом в северных мифах не случайно. Народы, преследовавшие мамонтов до побережья Ледовитого океана, после их вымирания могли переключиться на другой крупный объект охоты, обнаруженный на новом месте, — кита и других морских животных. По своей массе эти морские гиганты превосходят мамонтов, китовое мясо и жир по своим питательным качествам являются достаточными для традиционного питания народов, привыкших к преобладающему мясному рациону. Причем народы эти занимались именно охотой, несмотря на жизнь на берегу океана; рыболовство было им неизвестно и появилось только в недавнее время. Многое в традициях и обычаях охотников на морского зверя (а с сокращением популяции китов все большее значение стала приобретать охота на более мелких животных — моржа, тюленя, нерпу) уходит корнями в древность: орудия охоты, обряды, способы разделки и приема пищи.

В позднем палеолите все возрастающую роль в питании человека начинает играть северный олень. К концу этого периода появляются коллективы людей, которые охотятся преимущественно на него.

Возможно, эти охотники ранее охотились на дикую лошадь, также сбивавшуюся в большие стада (крупный вид ее исчез где-то одновременно с мамонтами, более мелкий сохранился до XIX века в виде дикой лошади, обитавшей в Монголии и известной под именем «лошадь Пржевальского»). Случаи смены одного объекта охоты на другой при исчезновении первого зафиксированы исторически. Так, в более поздние эпохи некоторые племена охотников за дикими оленями после их исчезновения «переключились» на лосей, и, таким образом, оленья и лосиная охота (и мифология) нередко сливаются. Точно так же многие жители Европы, охотники на северного оленя, после его отхода на север из-за таяния ледника не последовали за ним, а занялись преимущественно охотой на так называемого оленя благородного.

Однако были народы, которые сохранили верность северному оленю и последовали вслед за ним на север евразийского континента. Вопрос о том, были ли эти охотники, ведшие еще в XVIII и XIX веках полудикий образ жизни в полном единении с природой, их окружавшей, потомками древних палеолитических охотников, остается открытым. Но очевидно, что большая часть населения севера Евразии еще совсем недавно была неразрывно связана с диким оленем. Некоторые народы позже стали оленеводами.

Одомашнивание северного оленя — явление относительное. «Домашний» олень, как и дикий, мигрирует дважды в год, вынуждая оленеводов к передвижениям. Он живет свободно. Единственное, в отличие от диких, он не боится людей, принимает от них помощь, например соль, и позволяет пометить себя, таким образом становясь собственностью хозяина.

Француз Пьер-Мартин де Ламартиньер, врач, бывший в составе морской экспедиции, организованной Датским торговым обществом в 1653 году на север Европы, попробовал поднесенное лапландцами мясо северного оленя — «животного, только и водящегося в этих широтах: в Лапландии, Борандаях, Самоессии, Сибири, на Урале и других диких странах, которых мы не знаем…». В свою очередь, члены экспедиции угощали северных охотников своей провизией, состоявшей из сухарей и солонины, «но и наши кушанья им не понравились, как и ихние нам». Француз был удивлен очень близкими отношениями между лапландцами и прирученными ими оленями, которые, казалось, понимали друг друга: «Приготовив все к отправке, хозяин, которому принадлежали все олени, пошептал на ухо каждому из них несколько слов, говоря им, как я полагаю, куда нас надо отвезти, — и они понеслись с такой быстротой, что мы думали, будто летим на чертях…» [182]

С XVIII века начинается систематическое и более приближенное к жизни описание охотников, в том числе привычек, быта, взаимоотношений с оленями и традиций приема пищи. Причем как в записках иностранных путешественников, так и в описаниях специально снаряженных российским правительством экспедиций, основной целью которых было изучение и описание географии и народонаселения Сибири и районов Крайнего Севера. Все они свидетельствуют о существовании племен, основой питания и вообще существования которых был северный олень. Причем в удаленных регионах сохранялась охота на дикого оленя, в то время как ряд народов чаще всего под влиянием мигрировавших на север Сибири из южных азиатских регионов скотоводов перешел к оленеводству.

Народы, считающиеся потомками палеолитических племен-оленеводов, живут и в наши дни. Это юкагиры и нганасаны, чукчи, коряки, эвенки и эвены и многие другие — древнейшее население Сибири. Надо отметить, что существует большая путаница в наименованиях различных народов Сибири и Крайнего Севера: они менялись с веками, не соответствовали самоназваниям, условно объединялись российским, а потом советским правительством в определенные группы, и поэтому разобраться в них бывает непросто. Однако очевидно, что ко времени составления более или менее серьезных и системных описаний их жизни и уклада они все делились на три большие группы по роду занятий: охотники на диких оленей, оленеводы и охотники на морских животных; причем часто разделение на эти три группы имелось внутри одного племенного объединения: так, известны береговые чукчи, занимавшиеся морским промыслом, оленные, кочевавшие за стадами полуприрученных оленей, и пешие, основой существования которых была охота на дикого оленя.

Охотились эти народы чаще всего древнейшими способами, среди которых самым распространенным была сезонная охота на мигрирующих оленей, переправлявшихся через реку в строго определенных местах, — так называемые «поколки» или «проколки» (в литературе встречаются оба термина). Караулившие стадо оленей у переправы охотники меткими ударами длинных копий, на которые были насажены острые каменные или костяные наконечники, поражали животных в сердце или другие жизненно важные органы. Охотились, как правило, весной и осенью, набивая столь значительное количество животных, что мяса хватало надолго. Скорее всего, этот вид охоты был распространен и в каменном веке: сохранилось знаменитое изображение оленей, окруженных рыбами (один из редчайших случаев их изображения в древности), хранящееся во Франции в музее Сен-Жермен. Скорее всего, древний художник таким образом изобразил переправу оленей через реку, важный момент охотничьей жизни племени.

О предпочтении лопарями мяса диких оленей домашним писал И.-Г. Георги: «Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве дикие олени наиполезнейшими, а медведи наивкуснейшими». При этом «пищу свою заимствуют они больше от оленьего скотоводства», а основу ее составляют «оленье мясо, начиненные колбасы кровью, которую, или одну, или смешав с дикими ягодами, пропускают в олений желудок и варят..» [189]

Читайте также

Губернские древности

Губернские древности «Остро чувствуется нужда в познании Родины» Изучая «малую Родину», краеведы сегодня нередко обращаются к опыту своих предшественников – к тому периоду в нашей истории, который исследователи называют «золотым десятилетием» отечественного

ЕДА. Рыба, победившая мясо

ЕДА. Рыба, победившая мясо «Поставили перед нами по ящику… Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец мелкие, сухие

УЗБЕКСКИЕ ДРЕВНОСТИ

УЗБЕКСКИЕ ДРЕВНОСТИ Жизнь таскала нашу семью по окраинам империи, национальный вопрос стоял обиходно, решался повседневно. В плавильном котле Ташкента с этим было полегче, чем в довоенной Туркмении или в послевоенной Латвии. Даже теперь, в узбекском Узбекистане, мой

Политические права, мясо и жертвоприношения

Политические права, мясо и жертвоприношения В своей зависимости от политики забой скота в Греции, с одной стороны, способствовал процветанию диалектики, с другой, в еще большей степени, мер и весов. Поскольку существуют два метода разделывать жертвенное животное, один из

Мясо В связи с разнообразием мясных блюд правила этикета предполагают различные способы употребления, подходящие к сорту мяса.Если подано блюдо из целого куска мяса, то полагается отрезать его небольшими кусочками, придерживая вилкой отрезаемый кусочек. Мясо не

10. ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНОСТИ

10. ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНОСТИ Сколько тысяч или сотен лет насчитывает история человека на Земле? Ответа все еще нет. Его ищут ученые всех стран и ведут нескончаемые дискуссии, не будучи в силах прийти к единому выводу. Известно, что человек существовал и в ранне– и средне – и в

Философы древности

Философы древности Основатели китайской философииНадписи на костях или на бронзе, постепенно расшифрованные благодаря развитию филологии, доказали существование с самых древних времен тех понятий, которые никогда не исчезали из китайского интеллектуального

10. Что ели люди в древности. Растительная пища

10. Что ели люди в древности. Растительная пища Если с мясной пищей древнего человека ситуация более или менее ясная, хотя бы в силу сохранившихся костей животных, которые составляли его рацион, то в вопросах растительной пищи можно только строить предположения, исходя из

В.Г.Ниорадзе «Все люди хорошие… Все люди плохие…» или «Утверждающий богат. Отрицающий беден»

В.Г.Ниорадзе «Все люди хорошие… Все люди плохие…» или «Утверждающий богат. Отрицающий беден» Автор — Валерия Гивиевна Ниорадзе, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии педагогических и социальных наук, Рыцарь Гуманной

ГДЗ история древнего мира 5 класс Никишин, Стрелков Русское Слово 2020 Задание: 4 Жизнь древних охотников

Стр. 18. Ключевые вопросы

№ 1. Как добывали себе пропитание древние люди?

Собирательством занимались, используя палки-копалки, с помощью которых добывали съедобные коренья из-под земли.

№ 2. Как влияло на их жизнь изменение природных условий?

Около 100 тысяч лет назад на планете наступило похолодание. С севера на территорию Европы и Северной Америки надвигался ледник толщиной до 2 километров. Привыкшие к тёплому климату животные погибли или ушли далеко на юг. Распространились другие, не боявшиеся холода, — северный олень, бизон, шерстистый носорог, пещерный медведь, мамонт.

Под влиянием тяжелых природных условий люди овладели огнём, научились охотиться на крупных животных. Люди обратили внимание на то, что на холоде мясо хорошо сохранялось, поэтому его стали запасать.

Похолодание вынудило людей заняться постройкой надёжных жилищ. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами. Люди также придумали тёплую одежду, которую шили из шкур костяными иглами.

Таким образом, изменения климата на Земле заставляли человека постоянно приспосабливаться к новым условиям, способствовали его развитию.

№ 3. Какие открытия сыграли особенно значительную роль в развитии древнего человека?

Значительную роль в развитии древнего человека сыграло использование огня, жизненно необходимого в условиях оледенения.

Люди стали запасать мясо, хорошо сохранявшееся на холоде.

Были построены первые жилища. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами.

Началось изготовление теплой одежды, которую шили из шкур костяными иглами.

Появляются лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов.

Стр. 19. вопрос в рубрике «Работа с документом»

Иллюстрация

С какими занятиями древних людей связаны изображённые на иллюстрациях предметы

Каменные ножи применялись для разрезания шкур животных. Каменные наконечники привязывали к древку, получая копье для охоты. С помощью костяных гарпунов ловили рыбу.

Стр. 22. Итоговые вопросы

№ 1. Проследите по карте, расположенной на форзаце учебника, пути переселения первобытных людей. Почему они перемещались на новые места?

За сотни тысяч лет люди расселились на больших пространствах. В Европе и в Азии обитали древнейшие люди, тут археологами были найдены их останки и орудия. Америку и Австралию смог освоить только человек разумный.

Люди вели суровую борьбу за существование. Они добывали себе пищу охотой и собирательством. Эти занятия требовали постоянного передвижения в поисках пищи. Собирательство зависело от урожаев съедобных плодов и кореньев, а охотники не всегда достигали успеха. Поэтому древнейшим людям часто угрожал голод. Из-за многочисленных опасностей, голода, болезней меньше половины людей доживало до 20 лет. Чтобы выжить, древние собиратели и охотники постоянно искали более богатые пищей территории.

№ 2. Используя иллюстрацию на с. 21, расскажите, как охотились древние люди. Какими качествами нужно было обладать для охоты на крупных и опасных животных?

Для охоты на крупных нужны были смелость, ловкость, умение работать в команде, дисциплина, умение слушаться старших.

№ 3. Объясните, что древние люди получали от собирательства, а что — от охоты. Какие преимущества и какие трудности были связаны с одним и другим занятием?

Собирательство приносило фрукты, ягоды и коренья, которые росли вокруг территории расселения племени. Преимуществом собирательства было то, что для поиска и добычи плодов и ягод не нужно было прилагать значительных усилий. А трудность заключалась в том, что с наступлением холодного времени года собирательством заниматься было практически невозможно из-за отсутствия плодов. Успешная охота давала питательную мясную пищу. Благодаря ей появлялись новые орудия труда. Охота сплачивала и организовывала людей. Однако охотники не всегда достигали успеха. Охота на крупных животных была связана с риском для жизни. Случалось также, что не удавалось поймать ни одного животного, поэтому люди перемещались в поисках пищи.

№ 4. Проведите обсуждение следующих вопросов. Как повлияло на жизнь первобытных людей великое оледенение, а затем отступление ледника? Что изменилось в условиях их существования? Как они научились приспосабливаться к новым условиям?

С началом великого оледенения привыкшие к тёплому климату животные погибли или ушли далеко на юг. Распространились другие, не боявшиеся холода.

Под влиянием тяжелых природных условий люди овладели огнём, научились охотиться на крупных животных. Люди обратили внимание на то, что на холоде мясо хорошо сохранялось, поэтому его стали запасать. Похолодание вынудило людей заняться постройкой надёжных жилищ. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами. Люди также придумали тёплую одежду, которую шили из шкур костяными иглами.

Около 13 тысяч лет назад ледник стал отступать. Мамонты вымерли. Растительный и животный мир стал похожим на современный. Охотиться теперь стали на быстро бегающих животных небольшими группами или в одиночку. Люди изобрели лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов. Появились плоты и лодки, которые стали применять для освоения новых территорий.

№ 5. Систематизируйте в таблице информацию об орудиях труда древних людей и их использовании.

| Орудия | Из чего изготовлялись | Для чего использовались |

|---|---|---|

| Скребки | Камень | Снятие шкур и соскабливание жира. |

| Ножи | Камень | Разрезание шкур |

| Наконечники копий | Камень | Изготовление копий |

| Шило, иглы | Кости и рога | Пошив одежды |

| Гарпун | Кость | Ловля рыбы |

| Лук и стрелы | Дерево, камень, кость | Охота на быстрых животных |

| Топор | Камень, дерево | Рубка дров |

| Сверло | Кость, дерево | Сверление камня. |

| Плот и лодка | Дерево | Осваивание водоемов, появившихся после таяния ледника |

Какие предметы, сооружения люди научились делать благодаря новым орудиям труда?

— копье. Каменный наконечник привязывали к древку кожаными ремнями.

— гарпун. К копью привязывали зазубренный костяной наконечник.

— жилища. Для их сооружения использовали кости и бивни мамонтов. Сверху жилище покрывали звериными шкурами.

— теплая одежда, которую шили из шкур костяными иглами.

— лук и стрелы, которые поражали зверя на расстоянии сотни шагов.

— топор. Для его изготовления прикрепляли заостренный камень к деревянной рукоятке.

— сверло. Для этого использовали кость, под заострённый конец которой подсыпали на камень увлажнённый песок. Затем обух насаживали на рукоятку.

Как первобытные люди добывали пищу

Основных забот у первобытных людей было несколько: обеспечить себе проживание и питание, и защитить себя. Так как древние люди жили в теплых краях, то им нужны были дома – шалаши для защиты от знойного солнца. Шалаши были простые, поэтому строили их первобытные быстро. Основное время у древних людей занимали поиски пропитания.

Главными способами добычи пищи были собирательство и охота.

Женщины и дети выкапывали сдобные корешки, находили плоды деревьев, выискивали личинки знакомых, яйца черепах и птиц, то есть собирали съестные дары природы. Поэтому такой способ добычи еды получил название собирательство.

Как же охотились древние на мамонта? Первым делом выкапывали большую яму – ловушку, накрывали ее сверху жердями, а жерди, в свою очередь, маскировали различными ветками. Конечно, можно было долго ждать, пока мамонт сам, гуляя, свалится в выкопанную яму. Поэтому охотники использовали специальные методы для загона животного: поднимали шум, пугали мамонта огнем, гнали по направлению к яме, вследствие чего зверь попадал в ловушку.

Так как яма была огромная, выбраться из нее животное самостоятельно не могло, поэтому охотникам оставалось лишь добить свою добычу.

А вот яма – ловушка потом становилась огромной кладовой, где люди хранили все добытое мясо. Поэтому какое-то время после охоты первобытные люди могли жить, не боясь умереть от голода, ведь пока есть мясо, питание было обеспечено.

8. Что ели люди в древности. Мясо

8. Что ели люди в древности. Мясо

Реконструировать, что и как готовили и ели древние люди, крайне сложно, но возможно. Сохранились археологические свидетельства, есть данные антропологии и биологии; современные методы анализа позволяют восстановить систему питания по сохранившимся костям и зубам. Существуют и данные этнологии, позволяющие соотнести способы питания племен, совсем еще недавно занимавшихся исключительно охотой и собирательством и не знавших даже изделий из глины. Но подход к последним свидетельствам должен быть особенно аккуратным. То, что отдельные народы еще в XX веке жили в самых примитивных с точки зрения современного человека условиях, еще не значит, что именно так жили наши далекие предки. Особенно это касается экзотических, в том числе островных, народов Южного полушария, к быту которых так любят обращаться исследователи в поисках аналогий с первобытной жизнью; надо помнить, что среда и условия их проживания — климатические, географические, культурно-исторические — заметно отличаются от тех, в которых жили древние охотники и собиратели.

Проблемы, связанные с потреблением пищи древним человеком, можно разделить на три группы. Первая, наиболее простая, связана с тем, что ели первобытные люди. Здесь данные археологии дают вполне конкретный материал. Вторая и третья более сложные — как они готовили и как сохраняли пищу. Здесь прямых данных крайне мало, и речь может идти только о реконструкции на основании преимущественно косвенных источников.

Сегодня очень трудно определить соотношение мясной и растительной пище в рационе древнего человека, остатки последней действительно невозможно обнаружить и посчитать. Однако есть и очевидные моменты. Безусловно, древний человек потреблял мясо, и, видимо, много. Свидетельством этому являются значительные скопления костей животных по всему ареалу обитания древнего человека. Причем это не случайные собрания, так как на костях исследователи находят следы каменных орудий; эти кости тщательно обрабатывали, снимая мясо, а часто и дробили — внутрикостный мозг, судя по всему, пользовался большой популярностью у наших предков.

Эти данные говорят о том, что предположение об исключительно мясной пище древних охотников имеет под собой вполне реальную почву и что такая пища может быть вполне достаточной. Если многочисленные народы Севера могли выживать на одном виде мясной пищи, это значит, что только на мясе мог выжить и древний человек. Вышеупомянутые народы вплоть до недавнего времени и практически насильственного изменения их уклада во многих случаях пользовались самыми примитивными способами охоты, однако до столкновения с «цивилизацией» редко знали голодные годы. Таким образом, концепция о том, что собирательство спасало от голода в случае охотничьих неудач, может быть, не совсем верна.

Другое дело, что, возможно, довольно длительное время древний человек вполне осознанно разнообразил свою пищу, дополняя базовую мясную растительной. И постепенно эта растительная пища могла завоевать свое место в желудке и вкусовых ощущениях. То есть сочетание мяса и продуктов растительности было вполне осознанным выбором человека, одной из вех на пути его гастрономического и цивилизационного развития. Да, ряд народов, оказавшись в определенных культурно-географических условиях, сохранил свою верность простой и однообразной мясной пище. Однако большинство в эпоху неолита включило в свой рацион злаки, что было подготовлено предшествующим периодом. При этом мясная и растительная пищи играли одинаковые роли, имели равное значение, а не замещали одна другую в голодные периоды.

Сразу хотелось бы отметить важный момент: речь идет уже о человеке, близком к современному типу. Известно, что он не только строил жилища (что делают и животные), но и создавал разнообразные орудия труда, произведения искусства, украшал свой быт, то есть имел по крайней мере зачатки эстетики, а также некоторые верования, о чем свидетельствуют найденные захоронения. Все это приводит к мысли, что и в вопросах питания древний человек не был столь однообразен, как чаще всего представляют. Он наверняка имел вкусовые предпочтения, что есть опять же и у животных, но, в отличие от животных, он разнообразил свой рацион. Его еда не была однообразной и скучной, направленной исключительно на удовлетворение голода, как иногда полагают.

С мясной пищей все было более или менее понятно. Ситуация зависела от простого фактора: какие животные водились в конкретный момент в конкретной местности. Правда, порой охотничьи племена древности имели «специализацию» и даже передвигались вслед за перемещающимися стадами, как, например, за северными оленями. Но чаще всего люди следовали законам логики и практики — убивали и ели то, что водилось вокруг. Известно также, что люди старались селиться вблизи мест удобной добычи, например около водопоев, где собирались стада животных. Сохранилось множество свидетельств о том, каким мясом питались древние люди. В раскапываемых поселениях эпохи палеолита находят не только многочисленные кости животных, но и их изображения в виде небольших статуэток, рисунков на кости, а также наскальные изображения.

С началом таяния ледника, который окончательно отступил в X тысячелетии до н. э., в мясном рационе древнего человека происходят частичные изменения. Климат становится мягче, и там, где отступил ледник, появляются новые леса, пышная растительность. Меняется и животный мир. Исчезают крупные животные предшествующих эпох — мамонт, шерстистый носорог, некоторые виды овцебыков, саблезубые кошачьи, пещерный медведь. Одновременно с этим охотничьи племена приходят в движение, снимаются с обжитых мест в поисках лучших угодий. Начинается поиск новых форм хозяйствования и пропитания. В конце палеолита в степях охотятся на лошадей, быков, сайгу, ослов, в лесах — на лосей, оленей, медведей, кабанов, волков, лис и других животных.

Охотились древние люди и на птиц, главным образом водоплавающих, которые были более доступной добычей, но свидетельства здесь малочисленны, скорее всего, такая охота носила вспомогательный характер. То же относится и к рыбной ловле, которая хотя и существовала, но не играла большой роли в питании человека.

Достоверных свидетельств приручения животных в тот период не существует, хотя они и могли иметь место в отдельных случаях. Известно только о собаке, одомашненной по общепринятым данным примерно 14–10 тысяч лет до н. э., хотя отдельные исследователи считают, что это произошло значительно раньше. Однако все говорит о том, что собаку изначально приручили в качестве защитника, помощника в охоте, хозяйстве, а не поставщика мяса.

Однако, несмотря на обилие и разнообразие мясной пищи, к концу палеолита складывается первая «пищевая» дифференциация и связанные с нею особенности социально-культурного развития древних людей. Момент этот особенно важен для последующей истории питания человека. Во-первых, он со всей определенностью показывает зависимость между потребляемой пищей и образом жизни, культурой и в некотором отношении общественной организацией человеческого коллектива. Во-вторых, дифференциация указывает на наличие предпочтений, на некий выбор, а не только простую зависимость от обстоятельств. В истории широко распространена тенденция сводить все поступки древних людей, причем это относится и к более поздним эпохам, вплоть до недавнего времени, к чисто прагматическим причинам — зависимости от климатических условий, защите от хищных животных и так далее; то есть человечеству практически отказывается в такой вещи, как вкус — в значении выбор, предпочтение, как физиологическое, так и эстетическое.

Дифференциация в пищевых предпочтениях делала охоту более успешной и результативной, так как охотники, «специализировавшиеся» на конкретном животном, досконально знали его привычки и поведение (и могли передавать эти знания по наследству), были лучше вооружены применительно именно к объекту своей охоты. Здесь уже речь не просто о вкусе, а о вполне практических моментах, показывающих, что люди уже не просто были озабочены тем, чтобы заполнить желудки, но делали это рационально и исходя из определенных, в том числе и вкусовых, предпочтений. Естественно, такая специализация не исключала охоту и потребление других животных — речь идет о соотношении.

Таким образом, при существующем изобилии и разнообразии животных, на которых охотился человек, в эпоху позднего палеолита прослеживаются определенные группы людей, охотящиеся избирательно на определенные виды животных. И это при том, что различные виды соседствовали на одной территории на протяжении относительно длительного периода времени. Складываются определенные типы охотников по виду объекта охоты. С одной стороны, это тип охотника на мамонтов и других крупных животных древности, с другой — охотники на северных оленей и прочих кочевых табунных животных. Первые, по-видимому, вели более оседлый образ жизни, вторые — кочевой, сезонный, так как олени — животные мигрирующие. Эти группы имели разный тип жилищ, определенные различия в орудиях труда и охоты (это прослеживается по археологическим данным), отношениях внутри коллектива, образе жизни, приемах приготовления и консервации продуктов и, вероятно, использовали разные способы ведения хозяйства. Особым типом хозяйствования были приморские зоны, где более заметное значение приобретали продукты моря — разного рода моллюски, например, на юге Италии. Нет сомнения, что продукты растительного собирательства были более многочисленными и разнообразными на юге Европы, где климат был теплым и влажным и растения отличались большим разнообразием, чем в окололедниковых зонах.

Важным представляется тот факт, что многие народы Севера отождествляют мамонта с привычными объектами охоты (и питания) — оленем, лосем, иногда медведем и китом. Это может свидетельствовать о том, что они сохранили некую память о том времени, когда мамонт был главным источником пищи для их предков.

Древнекитайские источники VI–VII веков содержат сведения о якобы продолжавшейся охоте на мамонтов в Якутии: «Водится в местности Якутск (Ятэку), близ моря, на крайнем северо-востоке. Туловище величиною со слона, весом 1000 гинов. Если в месте хождения (где он водится) появится ветер, тогда умирает. Всегда находили в земле на берегу реки. Природа костей мягкая, чисто белая, походят на слоновый клык. Те люди из этой кости изготовляют чашки, блюда, гребни и прочее в этом роде. Мясо мерзлое. При еде можно без труда зажарить. Эта страна очень холодна, достигает Бэйхай (океана). В течение только одного месяца день длинен, ночь коротка…» [171]

Напрашивается и еще одно предположение. Возможно, отождествление мамонта с китом в северных мифах не случайно. Народы, преследовавшие мамонтов до побережья Ледовитого океана, после их вымирания могли переключиться на другой крупный объект охоты, обнаруженный на новом месте, — кита и других морских животных. По своей массе эти морские гиганты превосходят мамонтов, китовое мясо и жир по своим питательным качествам являются достаточными для традиционного питания народов, привыкших к преобладающему мясному рациону. Причем народы эти занимались именно охотой, несмотря на жизнь на берегу океана; рыболовство было им неизвестно и появилось только в недавнее время. Многое в традициях и обычаях охотников на морского зверя (а с сокращением популяции китов все большее значение стала приобретать охота на более мелких животных — моржа, тюленя, нерпу) уходит корнями в древность: орудия охоты, обряды, способы разделки и приема пищи.

В позднем палеолите все возрастающую роль в питании человека начинает играть северный олень. К концу этого периода появляются коллективы людей, которые охотятся преимущественно на него.

Возможно, эти охотники ранее охотились на дикую лошадь, также сбивавшуюся в большие стада (крупный вид ее исчез где-то одновременно с мамонтами, более мелкий сохранился до XIX века в виде дикой лошади, обитавшей в Монголии и известной под именем «лошадь Пржевальского»). Случаи смены одного объекта охоты на другой при исчезновении первого зафиксированы исторически. Так, в более поздние эпохи некоторые племена охотников за дикими оленями после их исчезновения «переключились» на лосей, и, таким образом, оленья и лосиная охота (и мифология) нередко сливаются. Точно так же многие жители Европы, охотники на северного оленя, после его отхода на север из-за таяния ледника не последовали за ним, а занялись преимущественно охотой на так называемого оленя благородного.

Однако были народы, которые сохранили верность северному оленю и последовали вслед за ним на север евразийского континента. Вопрос о том, были ли эти охотники, ведшие еще в XVIII и XIX веках полудикий образ жизни в полном единении с природой, их окружавшей, потомками древних палеолитических охотников, остается открытым. Но очевидно, что большая часть населения севера Евразии еще совсем недавно была неразрывно связана с диким оленем. Некоторые народы позже стали оленеводами.

Одомашнивание северного оленя — явление относительное. «Домашний» олень, как и дикий, мигрирует дважды в год, вынуждая оленеводов к передвижениям. Он живет свободно. Единственное, в отличие от диких, он не боится людей, принимает от них помощь, например соль, и позволяет пометить себя, таким образом становясь собственностью хозяина.

Француз Пьер-Мартин де Ламартиньер, врач, бывший в составе морской экспедиции, организованной Датским торговым обществом в 1653 году на север Европы, попробовал поднесенное лапландцами мясо северного оленя — «животного, только и водящегося в этих широтах: в Лапландии, Борандаях, Самоессии, Сибири, на Урале и других диких странах, которых мы не знаем…». В свою очередь, члены экспедиции угощали северных охотников своей провизией, состоявшей из сухарей и солонины, «но и наши кушанья им не понравились, как и ихние нам». Француз был удивлен очень близкими отношениями между лапландцами и прирученными ими оленями, которые, казалось, понимали друг друга: «Приготовив все к отправке, хозяин, которому принадлежали все олени, пошептал на ухо каждому из них несколько слов, говоря им, как я полагаю, куда нас надо отвезти, — и они понеслись с такой быстротой, что мы думали, будто летим на чертях…» [182]

С XVIII века начинается систематическое и более приближенное к жизни описание охотников, в том числе привычек, быта, взаимоотношений с оленями и традиций приема пищи. Причем как в записках иностранных путешественников, так и в описаниях специально снаряженных российским правительством экспедиций, основной целью которых было изучение и описание географии и народонаселения Сибири и районов Крайнего Севера. Все они свидетельствуют о существовании племен, основой питания и вообще существования которых был северный олень. Причем в удаленных регионах сохранялась охота на дикого оленя, в то время как ряд народов чаще всего под влиянием мигрировавших на север Сибири из южных азиатских регионов скотоводов перешел к оленеводству.

Народы, считающиеся потомками палеолитических племен-оленеводов, живут и в наши дни. Это юкагиры и нганасаны, чукчи, коряки, эвенки и эвены и многие другие — древнейшее население Сибири. Надо отметить, что существует большая путаница в наименованиях различных народов Сибири и Крайнего Севера: они менялись с веками, не соответствовали самоназваниям, условно объединялись российским, а потом советским правительством в определенные группы, и поэтому разобраться в них бывает непросто. Однако очевидно, что ко времени составления более или менее серьезных и системных описаний их жизни и уклада они все делились на три большие группы по роду занятий: охотники на диких оленей, оленеводы и охотники на морских животных; причем часто разделение на эти три группы имелось внутри одного племенного объединения: так, известны береговые чукчи, занимавшиеся морским промыслом, оленные, кочевавшие за стадами полуприрученных оленей, и пешие, основой существования которых была охота на дикого оленя.

Охотились эти народы чаще всего древнейшими способами, среди которых самым распространенным была сезонная охота на мигрирующих оленей, переправлявшихся через реку в строго определенных местах, — так называемые «поколки» или «проколки» (в литературе встречаются оба термина). Караулившие стадо оленей у переправы охотники меткими ударами длинных копий, на которые были насажены острые каменные или костяные наконечники, поражали животных в сердце или другие жизненно важные органы. Охотились, как правило, весной и осенью, набивая столь значительное количество животных, что мяса хватало надолго. Скорее всего, этот вид охоты был распространен и в каменном веке: сохранилось знаменитое изображение оленей, окруженных рыбами (один из редчайших случаев их изображения в древности), хранящееся во Франции в музее Сен-Жермен. Скорее всего, древний художник таким образом изобразил переправу оленей через реку, важный момент охотничьей жизни племени.

О предпочтении лопарями мяса диких оленей домашним писал И.-Г. Георги: «Из всех зверей почитаются у них шатающиеся в великом множестве дикие олени наиполезнейшими, а медведи наивкуснейшими». При этом «пищу свою заимствуют они больше от оленьего скотоводства», а основу ее составляют «оленье мясо, начиненные колбасы кровью, которую, или одну, или смешав с дикими ягодами, пропускают в олений желудок и варят..» [189]

Читайте также

Губернские древности

Губернские древности «Остро чувствуется нужда в познании Родины» Изучая «малую Родину», краеведы сегодня нередко обращаются к опыту своих предшественников – к тому периоду в нашей истории, который исследователи называют «золотым десятилетием» отечественного

ЕДА. Рыба, победившая мясо

ЕДА. Рыба, победившая мясо «Поставили перед нами по ящику… Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец мелкие, сухие

УЗБЕКСКИЕ ДРЕВНОСТИ

УЗБЕКСКИЕ ДРЕВНОСТИ Жизнь таскала нашу семью по окраинам империи, национальный вопрос стоял обиходно, решался повседневно. В плавильном котле Ташкента с этим было полегче, чем в довоенной Туркмении или в послевоенной Латвии. Даже теперь, в узбекском Узбекистане, мой

Политические права, мясо и жертвоприношения

Политические права, мясо и жертвоприношения В своей зависимости от политики забой скота в Греции, с одной стороны, способствовал процветанию диалектики, с другой, в еще большей степени, мер и весов. Поскольку существуют два метода разделывать жертвенное животное, один из

Мясо В связи с разнообразием мясных блюд правила этикета предполагают различные способы употребления, подходящие к сорту мяса.Если подано блюдо из целого куска мяса, то полагается отрезать его небольшими кусочками, придерживая вилкой отрезаемый кусочек. Мясо не

10. ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНОСТИ

10. ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНОСТИ Сколько тысяч или сотен лет насчитывает история человека на Земле? Ответа все еще нет. Его ищут ученые всех стран и ведут нескончаемые дискуссии, не будучи в силах прийти к единому выводу. Известно, что человек существовал и в ранне– и средне – и в

Философы древности

Философы древности Основатели китайской философииНадписи на костях или на бронзе, постепенно расшифрованные благодаря развитию филологии, доказали существование с самых древних времен тех понятий, которые никогда не исчезали из китайского интеллектуального

10. Что ели люди в древности. Растительная пища

10. Что ели люди в древности. Растительная пища Если с мясной пищей древнего человека ситуация более или менее ясная, хотя бы в силу сохранившихся костей животных, которые составляли его рацион, то в вопросах растительной пищи можно только строить предположения, исходя из

В.Г.Ниорадзе «Все люди хорошие… Все люди плохие…» или «Утверждающий богат. Отрицающий беден»

В.Г.Ниорадзе «Все люди хорошие… Все люди плохие…» или «Утверждающий богат. Отрицающий беден» Автор — Валерия Гивиевна Ниорадзе, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии педагогических и социальных наук, Рыцарь Гуманной