Чем лечить аортальную недостаточность

Аортальная недостаточность

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Этиология

По течению аортальную недостаточность разделяют на хроническую и острую.

После появления симптомов средняя продолжительность жизни 2 – 5 лет.

Диагностика недостаточности аортального клапана

Стандартная диагностика недостаточности аортального клапана включает: ЭКГ, ЭХОКГ, Rg-графия органов грудной клетки.

Основным методом диагностики является трансторакальная и чреспищеводная ЭХОКГ. Определение ФВ и КСР ЛЖ являются основными критериями выживаемости после оперативного лечения. КСР более 5,5 см, и ФВ менее 50% указывают на тяжесть аортальной недостаточности, неблагоприятный прогноз при естественном течении заболевания, повышенный риск оперативного вмешательства и необходимость оперативного лечения в ближайшие сроки.

ЭХОКГ позволяет оценить:

ЭХОКГ критерии значимости недостаточности аортального клапана определяются по времени полуспада диастолического градиента потока аортальной регургитациии:

Коронароангиография проводится перед операцией протезирования аортального клапана пациентам с риском ИБС (с целью дифференциальной диагностики между относительной коронарной недостаточностью и стенозирующими поражениями коронарных артерий атеросклеротического генеза.

Показания к пластике или протезированию аортального клапана

(Американская Ассоциация Сердца, Американская Коллегия Кардиологов)

Классификация рекомендаций и уровни достоверности в формате АКК/ААС:

Кроме того, уровни достоверности в поддержку рекомендаций изложены следующим образом:

Хирургическое лечение недостаточности аортального клапана

КЛАСС I

1. Протезирование аортального клапана показано симптомным пациентам с тяжелой аортальной недостаточностью независимо от систолической функции ЛЖ. (Уровень достоверности: B)

2. Протезирование аортального клапана показано асимптомным пациентам с хронической тяжелой аортальной недостаточностью и систолической дисфункцией ЛЖ в покое (фракция выброса 50% и менее). (Уровень достоверности: B)

3. Протезирование аортального клапана показано пациентам с хронической тяжелой аортальной недостаточностью при операции АКШ, операции на аорте или других клапанах сердца. (Уровень достоверности: С)

КЛАСС IIA

КЛАСС IIБ

1. Протезирование аортального клапана показано пациентам с умеренной аортальной недостаточностью при операции на восходящей аорте. (Уровень достоверности: C)

2. Протезирование аортального клапана может быть рассмотрено у пациентов с умеренной аортальной недостаточностью при операции АКШ. (Уровень достоверности: C)

3. Протезирование аортального клапана показано асимптомным пациентам с тяжелой аортальной недостаточностью и нормальной систолической функцией ЛЖ в покое (фракция выброса более 50%), при выраженной дилатации ЛЖ (КДР более 70 мм или КСР более 50 мм, а также когда есть признаки прогрессирования дилатации ЛЖ, снижение толерантности к физической нагрузке или патологические гемодинамические ответы на нагрузку.(Уровень достоверности: С)

КЛАСС III

Экстренное протезирование аортального клапана

Недостаточность аортального клапана

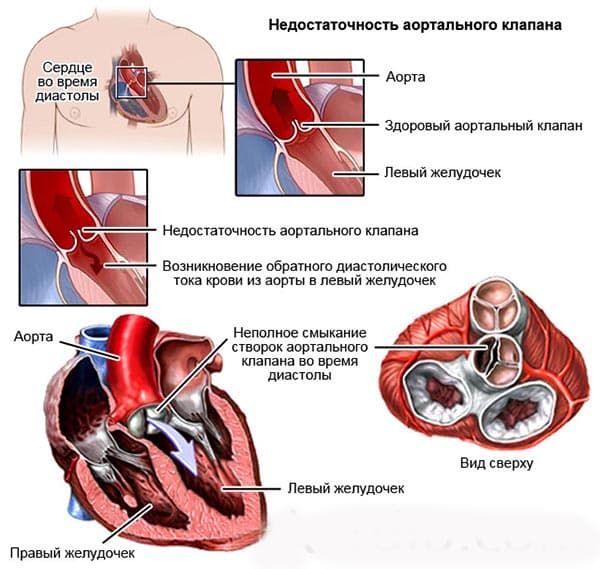

Аортальная недостаточность характеризуется неполным смыканием створок клапана во время диастолы, что приводит к возникновению обратного диастолического тока крови из аорты в ЛЖ.

Изолированная недостаточность аортального клапана встречается в 4% случаев всех пороков сердца и еще в 10% — она сочетается с поражениями других клапанов. Мужчины страдают недостаточностью клапана аорты значительно чаще.

Наиболее частые причины:

— Ревматизм (около 70% случаев заболевания) ;

К более редким причинам этого порока относятся:

— системная красная волчанка (волчаночный эндокардит Либмана–Сакса)

— ревматоидный артрит и др.

Следует иметь в виду возможность возникновения относительной недостаточности аортального клапана в результате резкого расширения аорты и фиброзного кольца клапана при следующих заболеваниях:

Недостаточность клапана аорты приводит к возврату значительной части крови (регургитация), выброшенной в аорту, назад, в левый желудочек во время диастолы.

Таким образом, в период диастолы левый желудочек наполняется в результате как поступления крови из левого предсердия, так и аортального рефлюкса, что приводит к увеличению конечного диастолического объема и диастолического давления в полости левого желудочка. Вследствие этого, левый желудочек увеличивается и значительно гипертрофируется (конечный диастолический объем левого желудочка может достигать 440 мл, при норме 60- 130 мл).

Изменения гемодинамики при аортальной недостаточности:

Митрализация порока

— створки клапана не изменены, но полностью не смыкаются во время систолы желудочка.

— изменения развиваются в поздних стадиях заболевания, при возникновении систолической дисфункции ЛЖ и резко выраженной миогенной дилатации желудочка.

— регургитация крови из ЛЖ в ЛП, расширению последнего и значительному усугублению застоя в малом круге кровообращения.

Основные гемодинамические последствия недостаточности аортального клапана:

1) Компенсаторная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертрофия + дилатация), возникающая в самом начале формирования порока.

2) Признаки левожелудочковой систолической недостаточности, застоя крови в малом круге кровообращения и легочной гипертензии, развивающихся при декомпенсации порока.

3) Некоторые особенности кровенаполнения артериальной сосудистой системы большого круга кровообращения:

— повышенное систолическое АД;

— пониженное диастолическое АД;

— нарушение перфузии периферических органов и тканей за счет относительного снижения эффективного сердечного выброса и склонности к периферической вазоконстрикции.

4) Относительная недостаточность коронарного кровотока.

Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка

— Увеличение диастолического наполнения ЛЖ кровью приводит к объемной перегрузке этого отдела сердца и увеличению КДО желудочка. В результате развивается выраженная эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (гипертрофия миокарда + дилатация полости желудочка) — главный механизм компенсации данного порока. В течение длительного времени увеличение силы сокращения ЛЖ, которое обусловлено возросшей мышечной массой желудочка и включением механизма Старлинга, обеспечивает изгнание возросшего объема крови. Еще одним своеобразным компенсаторным механизмом является характерная для аортальной недостаточности тахикардия, ведущая к укорочению диастолы и некоторому ограничению регургитации крови из аорты.

Сердечная декомпенсация

Со временем происходит снижение систолической функции ЛЖ и, несмотря на продолжающийся рост КДО желудочка, его ударный объем больше не увеличивается или даже уменьшается. В результате повышается КДД в ЛЖ, давление наполнения и, соответственно, давление в ЛП и венах малого круга кровообращения. Таким образом, застой крови в легких при возникновении систолической дисфункции ЛЖ (левожелудочковая недостаточность) — второе гемодинамическое следствие недостаточности аортального клапана. В дальнейшем, при прогрессировании нарушений сократительной способности ЛЖ, развивается стойкая легочная гипертензия и гипертрофия, а в редких случаях, и недостаточность ПЖ. В этой связи следует заметить, что при декомпенсации недостаточности аортального клапана, так же как при декомпенсации аортального стеноза, всегда преобладают клинические проявления левожелудочковой недостаточности и застоя крови в малом круге кровообращения, тогда как признаки правожелудочковой недостаточности выражены слабо или (чаще) отсутствуют совсем.

Особенности кровенаполнения артериальной сосудистой системы большого круга кровообращения:

Это возникает в результате значительного увеличения УО ЛЖ (повышение систолического АД) и быстрого возврата части крови в ЛЖ (“опустошение” артериальной системы), сопровождающегося падением диастолического АД.

«Фиксированный» сердечный выброс

В течение длительного времени ЛЖ может обеспечивать изгнание в аорту увеличенного систолического объема крови, который полностью компенсирует избыточное диастолическое наполнение ЛЖ. Однако при физической нагрузке, т. е. в условиях еще большей интенсификации кровообращения, компенсаторно увеличенной насосной функции ЛЖ оказывается недостаточно для того, чтобы «справиться» с еще больше возросшей объемной перегрузкой желудочка, и происходит относительное снижение сердечного выброса.

Недостаточность коронарного кровообращения, причины

Низкое диастолическое давление в аорте. Наполнение коронарного сосудистого русла ЛЖ происходит во время диастолы, когда падает внутримиокардиальное напряжение и диастолическое давление в полости ЛЖ и быстро возрастает градиент давления между аортой (около 70–80 мм рт. ст. ) и полостью ЛЖ (5–10 мм рт. ст). Это приводит к уменьшению аортально-левожелудочкового градиента, и коронарный кровоток значительно падает. Выраженная дилатация желудочка сопровождается увеличением внутримиокардиального напряжения его стенки. В результате резко возрастают работа ЛЖ и потребность миокарда в кислороде, которая не обеспечивается полностью коронарными сосудами, функционирующими в неблагоприятных с гемодинамической точки зрения условиях.

Клинические проявления

— Ощущение усиленной пульсации в области шеи, в голове, а также усиление сердечных ударов («ощущаю свое сердце»)

— Боли в сердце (стенокардия).

Боли в сердце могут возникать у больных с выраженным дефектом аортального клапана задолго до наступления признаков декомпенсации ЛЖ. Боли локализуются обычно за грудиной, но нередко отличаются по своему характеру от типичной стенокардии. Они не так часто связаны с физической нагрузкой или эмоциональным напряжением, как приступы стенокардии у больных ИБС. Боли нередко возникают в покое и носят давящий или сжимающий характер, продолжаются обычно достаточно долго и не всегда купируются нитроглицерином. Приступы ночной стенокардии, сопровождаются обильным потоотделением. Типичные ангинозные приступы у больных с недостаточностью аортального клапана, как правило, свидетельствуют о наличии сопутствующей ИБС и атеросклеротического сужения коронарных сосудов.

Симптомы:

— усиленная пульсация сонных артерий (“пляска каротид”), а также видимая на глаз пульсация в области всех поверхностно расположенных крупных артерий (плечевой, лучевой, височной, бедренной, артерии тыла стопы и др. ) ;

— симптом де Мюссе — ритмичное покачивание головы вперед и назад в соответствии с фазами сердечного цикла (в систолу и диастолу) ;

— симптом Квинке («капиллярный пульс», «прекапиллярный пульс») — попеременное покраснение (в систолу) и побледнение (в диастолу) ногтевого ложа у основания ногтя при достаточно интенсивном надавливании на его верхушку. У здорового человека при таком надавливании как в систолу, так и в диастолу сохраняется бледная окраска ногтевого ложа. Сходный вариант «прекапиллярного пульса» Квинке выявляется при надавливании на губы предметным стеклом;

— симптом Ландольфи — пульсация зрачков в виде их сужения и расширения;

— симптом Мюллера — пульсация мягкого неба.

Пальпация и перкуссия сердца:

— Усиление верхушечного толчка

— Систолическое дрожание на основании сердца

— Диастолическое дрожание в прекардиальной области

— Характерна аортальная конфигурация с подчеркнутой «талией» сердца.

— При «митрализации» порока, может произойти сглаживание «талии» сердца.

Аускультация сердца:

Сосудистые аускультативные феномены:

Артериальное давление:

— повышение систолического давления

— снижение диастолического АД

Инструментальная диагностика:

При недостаточности аортального клапана на ЭКГ определяются:

— Признаки выраженной гипертрофии ЛЖ без его систолической перегрузки, т. е. без изменения конечной части желудочкового комплекса.

— Депрессия сегмента RS–Т и сглаженность или инверсия Т наблюдаются только в период декомпенсации порока и развития сердечной недостаточности.

— При «митрализации» аортальной недостаточности, помимо признаков гипертрофии ЛЖ, на ЭКГ могут появляться признаки гипертрофии левого предсердия (Р-mitrale)

Рентгеновское исследование: В прямой проекции уже на самых ранних стадиях развития заболевания определяется значительное удлинение нижней дуги левого контура сердца и смещение верхушки сердца влево и вниз. При этом угол между сосудистым пучком и контуром ЛЖ становится менее тупым, а “талия” сердца — более подчеркнутой (“аортальная” конфигурация сердца). В левой передней косой проекции происходит сужение ретрокардиального пространства. Помимо описанных рентгенологических признаков, у больных аортальной недостаточностью определяется расширение восходящей части аорты. Наконец, декомпенсация порока сопровождается появлением признаков венозного застоя крови в легких.

Эхокардиография: Конечный диастолический размер левого желудочка увеличен. Определяется гиперкинезия задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Регистрируется высокочастотный флаттер (дрожание) передней створки митрального клапана, межжелудочковой перегородки, а иногда и задней створки во время диастолы. Митральный клапан закрывается преждевременно, а в период его открытия амплитуда движения створок уменьшена.

Катетеризация сердца: При катетеризации сердца и проведении соответствующих инвазивных исследований у больных аортальной недостаточностью определяют увеличение сердечного выброса, КДД в ЛЖ и объем регургитации. Последний показатель рассчитывают в процентах по отношению к ударному объему. Объем регургитации достаточно хорошо характеризует степень недостаточности аортального клапана.

Лечение:

1. Медикаментозное лечение:

2. Эндоваскулярные методы:

3. Хирургическое лечение: Иногда возможна пластика аортального клапана. Она предпочтительна в том случае, если аортальная недостаточность вызвана пролапсом двустворчатого или трехстворчатого аортального клапана. При перфорации створки клапана, вызванной инфекционным эндокардитом, возможна ее пластика с помощью перикардиальной заплаты.

Прогноз

Публикации в СМИ

Недостаточность клапана аорты

Недостаточность клапана аорты — патологическое состояние, характеризующееся ретроградным током крови из аорты в полость левого желудочка через дефектный аортальный клапан.

Частота. Среди умерших от различной патологии сердца недостаточность аортального клапана выявлена в 14% случаев, из них в 3,7% — в изолированном виде, а в 10,3% — в сочетании с другими пороками. Начиная с 1999 г. более 80% операций на клапанах сердца приходится на долю протезирования клапана аорты.

Этиология • Ревматизм, включая случаи вторичного инфекционного эндокардита (46,5%) • Медионекроз (18%) • Первичный инфекционный эндокардит (12,8%) • Врождённые аномалии (синдром «хлопающей створки», изолированная недостаточность клапана аорты, аннуло-аортальная эктазия, аномалии количества створок аортального клапана), включая случаи вторичного инфекционного эндокардита — 13,5% • Сифилис (2,1%) • Аортит при болезни Райтера, анкилозирующем спондилите, ревматоидном артрите (2,1%) • Болезни соединительной ткани, например синдром Марфана и др. (1,9%) • Травматический и спонтанный разрывы клапанов аорты (1,3%) • Атеросклероз (0,9%) • Артериальная гипертензия (0,9%).

Патофизиология • Нарушения гемодинамики обусловлены регургитацией крови из аорты в левый желудочек во время диастолы. Объём регургитации зависит от площади дефекта, величины диастолического градиента давления между аортой и левым желудочком, длительности диастолы • Увеличение диастолического объёма левого желудочка приводит к его тоногенной дилатации • Согласно закону Франка–Старлинга, левый желудочек выбрасывает в аорту увеличенный объём крови, что, вместе с регургитацией, приводит к уменьшению диастолического АД, увеличению систолического и пульсового АД • По мере развития миогенной дилатации нарастают конечный диастолический объём и конечное диастолическое давление левого желудочка, что приводит к застою крови в малом круге кровообращения • Застой в малом круге кровообращения усиливается при развитии относительной недостаточности митрального клапана вследствие дилатации левого желудочка • Механизмы компенсации: снижение ОПСС, тахикардия, гипертрофия левого желудочка.

Клиническая картина и диагностика

• Жалобы •• Отсутствие жалоб — 4,5% •• Эпизоды стенокардии — 20,1% •• Синкопальные эпизоды — 1,0% •• Одышка при нагрузке — 31,4% •• Ортопноэ — 2,8% •• Симптомы системной венозной гипертензии — 25,6% •• Пароксизмальные ночные диспноэ (сердечная астма) или отёк лёгких — 32,4% •• Сочетание диспноэ с синкопальными эпизодами и эпизодами стенокардии — 0,8% •• Другие симптомы — 1,3%.

• Периферические симптомы обусловлены низким диастолическим и высоким пульсовым АД. Следует учитывать, что все периферические симптомы неспецифичны и возможны при неврозах, анемиях, тиреотоксикозе, артериовенозных мальформациях и т.д. •• Симптом Корригена (пляска каротид) — выраженная пульсация сонных артерий •• Высокий и быстрый пульс •• Симптом Мюссе — покачивание головы при каждой пульсовой волне •• Симптом Мюллера — пульсирующий язычок •• Пульсация артериол сетчатки •• Симптом Квинке — пульсирующее изменение цвета губ или ногтевого ложа, синхронное с пульсом; определяют при надавливании на них предметным стеклом •• Симптом Хилла — разница между АД на руках и ногах более 20 мм рт.ст •• Двойной тон Траубе — выслушивание громких (похожих на выстрел из пистолета) тонов на бедренных артериях •• Симптом Дюрозье — систолический шум на бедренной артерии при пережатии её проксимальнее места аускультации и диастолический шум при пережатии бедренной артерии дистальнее места аускультации •• Выслушивание тонов сердца на ладонной поверхности кисти •• Выслушивание сердечных тонов на ладонной поверхности кисти при подъёме руки вверх •• Выслушивание пульса над поверхностной ладонной дугой.

• Клапанные симптомы •• Мягкий (льющийся) диастолический убывающий шум, следующий сразу за аортальным компонентом II тона (лучше всего выслушивается во втором межреберье справа от грудины на выдохе при наклоне туловища больного вперёд), проводящийся в точку Боткина •• Грубый музыкальный шум (шум «воркующего голубя») возникает при хлопающей створке или перфорации створки •• При декомпенсации и выраженном повышении конечного диастолического давления левого желудочка интенсивность шумов аортальной регургитации ослабевает •• Шум Остина Флинта — мезодиастолический низкочастотный шум относительного митрального стеноза, возникающий в связи с прикрытием переднебоковой створки митрального клапана струёй регургитации при тяжёлой аортальной недостаточности. Степень ослабления I тона отражает выраженность декомпенсации порока по той же причине •• Систолический шум над аортой, обусловленный увеличением объёма выброса из левого желудочка, может выслушиваться и при отсутствии аортального стеноза.

• Левожелудочковые симптомы обусловлены гипертрофией, дилатацией и недостаточностью насосной и сократительной функций левого желудочка •• Разлитой, продолжительный верхушечный толчок, смещённый влево и вниз •• Пальпаторно определяемый III тон •• Увеличение площади относительной тупости сердца влево •• Аускультативные признаки застоя в лёгких — диффузные влажные разнокалиберные хрипы, лучше выслушиваемые в базальных отделах.

• Симптомы основного заболевания, например синдрома Марфана, аневризмы аорты, сифилиса, инфекционного эндокардита.

Специальные исследования

• ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки левых отделов сердца, в первую очередь левого желудочка.

• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: выбухание дуги левого желудочка и аорты, обогащение лёгочного рисунка при лёгочной гипертензии.

• ЭхоКГ •• Расширение полости и гипертрофия миокарда левого желудочка •• Нарушение локальной и глобальной систолической, а также диастолической функций левого желудочка •• Расширение восходящей части аорты •• Поражение створок клапана аорты (дефекты, вегетации, аномалии количества створок, расширение фиброзного кольца, пролапс створок) •• В допплеровском режиме — патологический поток из аорты в левый желудочек во время диастолы, объём которого (регистрируют в режиме цветового картирования) соответствует степени тяжести порока •• Повышение систолического давления правого желудочка при застое крови в малом круге кровообращения •• Признаки поражения других клапанов сердца при комбинированных пороках •• С целью определения размера протеза обязательно измеряют диаметр аорты на уровне фиброзного кольца, синусов и восходящего отдела ••

Чреспищеводную ЭхоКГ проводят с целью детальной диагностики состояния грудного отдела аорты, более точного выявления вегетаций на клапанах, тромбоза левого предсердия при наличии фибрилляции предсердий, а также пациентам, у которых трансторакальная визуализация оказалась затруднённой (вследствие ожирения, эмфиземы лёгких и т.д.).

• Катетеризация левого и правого желудочков и аорты •• При недостаточности левого желудочка — повышение конечного диастолического давления левого желудочка •• При застое в малом круге — повышение давления в правом желудочке, давления заклинивания лёгочной артерии •• Для определения прогноза в отношении лёгочной гипертензии проводят пробы с аминофиллином и ингаляцией кислорода •• В зависимости от объёма регургитации в процентах по отношению к ударному объёму крови выделяют четыре степени недостаточности аортального клапана ••• I степень — 15% ••• II степень — 15–30% ••• III степень — 30–50%, ••• IV степень — более 50%.

• Левая вентрикулография, восходящая аортография •• Наличие и степень регургитации определяют по количеству сокращений, необходимых для полного изгнания контрастного вещества из полости левого желудочка •• Наличие зон гипо- и акинезии левого желудочка свидетельствует об ишемии миокарда •• Также диагностируют комбинированные клапанные поражения.

• Коронарная ангиография •• Выполняют при наличии эпизодов стенокардии и положительных результатов нагрузочного тестирования, а также всем женщинам старше 45 лет, мужчинам старше 40 лет и всем кандидатам на протезирование аортального клапана для исключения сопутствующей ИБС.

ЛЕЧЕНИЕ

• Лекарственная терапия •• При бессимптомной аортальной недостаточности лёгкой степени показаны лишь ежегодное динамическое наблюдение (осмотр, ЭхоКГ, ЭКГ) и ограничение изометрических физических нагрузок (возможны увеличение аортальной регургитации и повреждение корня аорты) •• При умеренной бессимптомной аортальной недостаточности применяют ингибиторы АПФ и проводят клиническое обследование каждые 6 мес •• При тяжёлоё бессимптомной аортальной недостаточности необходимы постоянный приём периферических вазодилататоров и клиническое обследование каждые 6 мес (или немедленно при декомпенсации) •• Лечение декомпенсированной аортальной недостаточности проводят по общим принципам лечения недостаточности кровообращения (вазодилататоры, сердечные гликозиды, диуретики).

• Хирургическое лечение •• Показания: аортальная регургитация III–IV степени или II степени при наличии хотя бы одного из следующих состояний: сердечная недостаточность III–IV функционального класса (по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов), стенокардия, синкопальные состояния, острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма или отёк лёгких), конечное диастолическое давление в левом желудочке выше 15 мм рт.ст •• Противопоказания: тяжёлая сопутствующая патология, угрожающая жизни больного; терминальная стадия недостаточности кровообращения •• Методы хирургического лечения ••• Протезирование аортального клапана механическим искусственным клапаном сердца в условиях искусственного кровообращения ••• У детей используют биологические протезы ••• При наличии аневризмы восходящей аорты — одномоментное протезирование аортального клапана и восходящей аорты клапансодержащим кондуитом по методу Бенталла или Каброля.

Специфические послеоперационные осложнения • Тромбоэмболии • Вторичный инфекционный эндокардит протезов • Дегенеративные изменения биологических клапанов и необходимость репротезирования • Аневризмы восходящей части аорты при использовании дисковых протезов с небольшим углом открытия.

Прогноз • При естественном течении 5-летняя выживаемость не превышает 45%, а 10-летняя — 38% • После выявления симптомов заболевания средняя продолжительность жизни — 2–5 лет • После выявления дилатации левого желудочка 10-летняя выживаемость не превышает 56% • При остром развитии порока (обычно при инфекционном эндокардите) средняя продолжительность жизни составляет 7 мес •• При хирургическом лечении госпитальная летальность — 1–3%, 12-летняя выживаемость превышает 70% (при исходной сердечной недостаточности III функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов).

Синоним. Недостаточность аортального клапана

МКБ-10 • I06.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана • I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью • I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность • I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью • Q23.1 Врождённая недостаточность аортального клапана

Код вставки на сайт

Недостаточность клапана аорты

Недостаточность клапана аорты — патологическое состояние, характеризующееся ретроградным током крови из аорты в полость левого желудочка через дефектный аортальный клапан.

Частота. Среди умерших от различной патологии сердца недостаточность аортального клапана выявлена в 14% случаев, из них в 3,7% — в изолированном виде, а в 10,3% — в сочетании с другими пороками. Начиная с 1999 г. более 80% операций на клапанах сердца приходится на долю протезирования клапана аорты.

Этиология • Ревматизм, включая случаи вторичного инфекционного эндокардита (46,5%) • Медионекроз (18%) • Первичный инфекционный эндокардит (12,8%) • Врождённые аномалии (синдром «хлопающей створки», изолированная недостаточность клапана аорты, аннуло-аортальная эктазия, аномалии количества створок аортального клапана), включая случаи вторичного инфекционного эндокардита — 13,5% • Сифилис (2,1%) • Аортит при болезни Райтера, анкилозирующем спондилите, ревматоидном артрите (2,1%) • Болезни соединительной ткани, например синдром Марфана и др. (1,9%) • Травматический и спонтанный разрывы клапанов аорты (1,3%) • Атеросклероз (0,9%) • Артериальная гипертензия (0,9%).

Патофизиология • Нарушения гемодинамики обусловлены регургитацией крови из аорты в левый желудочек во время диастолы. Объём регургитации зависит от площади дефекта, величины диастолического градиента давления между аортой и левым желудочком, длительности диастолы • Увеличение диастолического объёма левого желудочка приводит к его тоногенной дилатации • Согласно закону Франка–Старлинга, левый желудочек выбрасывает в аорту увеличенный объём крови, что, вместе с регургитацией, приводит к уменьшению диастолического АД, увеличению систолического и пульсового АД • По мере развития миогенной дилатации нарастают конечный диастолический объём и конечное диастолическое давление левого желудочка, что приводит к застою крови в малом круге кровообращения • Застой в малом круге кровообращения усиливается при развитии относительной недостаточности митрального клапана вследствие дилатации левого желудочка • Механизмы компенсации: снижение ОПСС, тахикардия, гипертрофия левого желудочка.

Клиническая картина и диагностика

• Жалобы •• Отсутствие жалоб — 4,5% •• Эпизоды стенокардии — 20,1% •• Синкопальные эпизоды — 1,0% •• Одышка при нагрузке — 31,4% •• Ортопноэ — 2,8% •• Симптомы системной венозной гипертензии — 25,6% •• Пароксизмальные ночные диспноэ (сердечная астма) или отёк лёгких — 32,4% •• Сочетание диспноэ с синкопальными эпизодами и эпизодами стенокардии — 0,8% •• Другие симптомы — 1,3%.

• Периферические симптомы обусловлены низким диастолическим и высоким пульсовым АД. Следует учитывать, что все периферические симптомы неспецифичны и возможны при неврозах, анемиях, тиреотоксикозе, артериовенозных мальформациях и т.д. •• Симптом Корригена (пляска каротид) — выраженная пульсация сонных артерий •• Высокий и быстрый пульс •• Симптом Мюссе — покачивание головы при каждой пульсовой волне •• Симптом Мюллера — пульсирующий язычок •• Пульсация артериол сетчатки •• Симптом Квинке — пульсирующее изменение цвета губ или ногтевого ложа, синхронное с пульсом; определяют при надавливании на них предметным стеклом •• Симптом Хилла — разница между АД на руках и ногах более 20 мм рт.ст •• Двойной тон Траубе — выслушивание громких (похожих на выстрел из пистолета) тонов на бедренных артериях •• Симптом Дюрозье — систолический шум на бедренной артерии при пережатии её проксимальнее места аускультации и диастолический шум при пережатии бедренной артерии дистальнее места аускультации •• Выслушивание тонов сердца на ладонной поверхности кисти •• Выслушивание сердечных тонов на ладонной поверхности кисти при подъёме руки вверх •• Выслушивание пульса над поверхностной ладонной дугой.

• Клапанные симптомы •• Мягкий (льющийся) диастолический убывающий шум, следующий сразу за аортальным компонентом II тона (лучше всего выслушивается во втором межреберье справа от грудины на выдохе при наклоне туловища больного вперёд), проводящийся в точку Боткина •• Грубый музыкальный шум (шум «воркующего голубя») возникает при хлопающей створке или перфорации створки •• При декомпенсации и выраженном повышении конечного диастолического давления левого желудочка интенсивность шумов аортальной регургитации ослабевает •• Шум Остина Флинта — мезодиастолический низкочастотный шум относительного митрального стеноза, возникающий в связи с прикрытием переднебоковой створки митрального клапана струёй регургитации при тяжёлой аортальной недостаточности. Степень ослабления I тона отражает выраженность декомпенсации порока по той же причине •• Систолический шум над аортой, обусловленный увеличением объёма выброса из левого желудочка, может выслушиваться и при отсутствии аортального стеноза.

• Левожелудочковые симптомы обусловлены гипертрофией, дилатацией и недостаточностью насосной и сократительной функций левого желудочка •• Разлитой, продолжительный верхушечный толчок, смещённый влево и вниз •• Пальпаторно определяемый III тон •• Увеличение площади относительной тупости сердца влево •• Аускультативные признаки застоя в лёгких — диффузные влажные разнокалиберные хрипы, лучше выслушиваемые в базальных отделах.

• Симптомы основного заболевания, например синдрома Марфана, аневризмы аорты, сифилиса, инфекционного эндокардита.

Специальные исследования

• ЭКГ: признаки гипертрофии и перегрузки левых отделов сердца, в первую очередь левого желудочка.

• Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: выбухание дуги левого желудочка и аорты, обогащение лёгочного рисунка при лёгочной гипертензии.

• ЭхоКГ •• Расширение полости и гипертрофия миокарда левого желудочка •• Нарушение локальной и глобальной систолической, а также диастолической функций левого желудочка •• Расширение восходящей части аорты •• Поражение створок клапана аорты (дефекты, вегетации, аномалии количества створок, расширение фиброзного кольца, пролапс створок) •• В допплеровском режиме — патологический поток из аорты в левый желудочек во время диастолы, объём которого (регистрируют в режиме цветового картирования) соответствует степени тяжести порока •• Повышение систолического давления правого желудочка при застое крови в малом круге кровообращения •• Признаки поражения других клапанов сердца при комбинированных пороках •• С целью определения размера протеза обязательно измеряют диаметр аорты на уровне фиброзного кольца, синусов и восходящего отдела ••

Чреспищеводную ЭхоКГ проводят с целью детальной диагностики состояния грудного отдела аорты, более точного выявления вегетаций на клапанах, тромбоза левого предсердия при наличии фибрилляции предсердий, а также пациентам, у которых трансторакальная визуализация оказалась затруднённой (вследствие ожирения, эмфиземы лёгких и т.д.).

• Катетеризация левого и правого желудочков и аорты •• При недостаточности левого желудочка — повышение конечного диастолического давления левого желудочка •• При застое в малом круге — повышение давления в правом желудочке, давления заклинивания лёгочной артерии •• Для определения прогноза в отношении лёгочной гипертензии проводят пробы с аминофиллином и ингаляцией кислорода •• В зависимости от объёма регургитации в процентах по отношению к ударному объёму крови выделяют четыре степени недостаточности аортального клапана ••• I степень — 15% ••• II степень — 15–30% ••• III степень — 30–50%, ••• IV степень — более 50%.

• Левая вентрикулография, восходящая аортография •• Наличие и степень регургитации определяют по количеству сокращений, необходимых для полного изгнания контрастного вещества из полости левого желудочка •• Наличие зон гипо- и акинезии левого желудочка свидетельствует об ишемии миокарда •• Также диагностируют комбинированные клапанные поражения.

• Коронарная ангиография •• Выполняют при наличии эпизодов стенокардии и положительных результатов нагрузочного тестирования, а также всем женщинам старше 45 лет, мужчинам старше 40 лет и всем кандидатам на протезирование аортального клапана для исключения сопутствующей ИБС.

ЛЕЧЕНИЕ

• Лекарственная терапия •• При бессимптомной аортальной недостаточности лёгкой степени показаны лишь ежегодное динамическое наблюдение (осмотр, ЭхоКГ, ЭКГ) и ограничение изометрических физических нагрузок (возможны увеличение аортальной регургитации и повреждение корня аорты) •• При умеренной бессимптомной аортальной недостаточности применяют ингибиторы АПФ и проводят клиническое обследование каждые 6 мес •• При тяжёлоё бессимптомной аортальной недостаточности необходимы постоянный приём периферических вазодилататоров и клиническое обследование каждые 6 мес (или немедленно при декомпенсации) •• Лечение декомпенсированной аортальной недостаточности проводят по общим принципам лечения недостаточности кровообращения (вазодилататоры, сердечные гликозиды, диуретики).

• Хирургическое лечение •• Показания: аортальная регургитация III–IV степени или II степени при наличии хотя бы одного из следующих состояний: сердечная недостаточность III–IV функционального класса (по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов), стенокардия, синкопальные состояния, острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма или отёк лёгких), конечное диастолическое давление в левом желудочке выше 15 мм рт.ст •• Противопоказания: тяжёлая сопутствующая патология, угрожающая жизни больного; терминальная стадия недостаточности кровообращения •• Методы хирургического лечения ••• Протезирование аортального клапана механическим искусственным клапаном сердца в условиях искусственного кровообращения ••• У детей используют биологические протезы ••• При наличии аневризмы восходящей аорты — одномоментное протезирование аортального клапана и восходящей аорты клапансодержащим кондуитом по методу Бенталла или Каброля.

Специфические послеоперационные осложнения • Тромбоэмболии • Вторичный инфекционный эндокардит протезов • Дегенеративные изменения биологических клапанов и необходимость репротезирования • Аневризмы восходящей части аорты при использовании дисковых протезов с небольшим углом открытия.

Прогноз • При естественном течении 5-летняя выживаемость не превышает 45%, а 10-летняя — 38% • После выявления симптомов заболевания средняя продолжительность жизни — 2–5 лет • После выявления дилатации левого желудочка 10-летняя выживаемость не превышает 56% • При остром развитии порока (обычно при инфекционном эндокардите) средняя продолжительность жизни составляет 7 мес •• При хирургическом лечении госпитальная летальность — 1–3%, 12-летняя выживаемость превышает 70% (при исходной сердечной недостаточности III функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов).

Синоним. Недостаточность аортального клапана

МКБ-10 • I06.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана • I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью • I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность • I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью • Q23.1 Врождённая недостаточность аортального клапана

«Старческий» порок сердца: истина и мифы

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»? Каков механизм развития аортального стеноза? Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом? Рисунок 1 Многим терапевтам и кардиологам

Что скрывается за диагнозом «атеросклеротический стеноз устья аорты»?

Каков механизм развития аортального стеноза?

Есть ли разница в лечебной тактике в России и за рубежом?

|

| Рисунок 1 |

Многим терапевтам и кардиологам хорошо известен такой нередко встречающийся клинический феномен: у пожилого человека без ревматического анамнеза при выслушивании сердца определяется грубый систолический шум над аортальными точками. Зачастую его практически никак не трактуют и в диагнозе не отражают. Но иногда в попытке объяснить подобную аускультативную картину врач все же выносит примерно такой вердикт: «атеросклеротический стеноз устья аорты». Но нельзя забывать, что диагноз — это формула для лечения, и от того, насколько правильно он будет сформулирован, во многом зависит дальнейшая тактика. Это касается любого диагноза, и данного — в частности. Именно поэтому следует серьезно разобраться не только и не столько в правомочности термина «атеросклеротический стеноз», сколько в том, что же в действительности скрывает за собой «неревматический» систолический шум на основании сердца.

В СССР традиционно рассматривались три основные причины приобретенного аортального стеноза: 1) ревматизм, 2) инфекционный эндокардит и 3) атеросклероз. Именно эта триада, и, как правило, именно в таком порядке перекочевывала из руководства в руководство, из одного учебника в другой до середины настоящего десятилетия, тогда как другим предпосылкам отводилось место в графе «и прочие». Большинство авторов после описания ревматического и «септического» эндокардитов в той или иной форме упоминают атеросклероз, который обычно в преклонном возрасте может привести к формированию кальцинированного стеноза аортального клапана [1].

Между тем за рубежом уже более 30 лет придерживаются иной точки зрения. Она последовательно рассматривается в англоязычных источниках, вышедших в свет в 60-е, 70-е и 80-е годы, и последнее десятилетие исключением не является. Согласно мнению западных исследователей, аортальный стеноз у взрослых может быть результатом: 1) кальцификации и дистрофических изменений нормального клапана, 2) кальцификации и фиброза врожденного двустворчатого аортального клапана или 3) ревматического поражения клапана, причем первая ситуация является наиболее частой причиной аортального стеноза [2].

Итак, налицо очевидная разница в подходах к этой проблеме в России и за рубежом. «Точкой пересечения» был и остается лишь ревматизм, тогда как отечественная и зарубежная школы «дополняют» его каждая двумя разными этиологическими формами: первая — инфекционным эндокардитом и атеросклерозом, вторая — идиопатическим кальцинозом и кальцификацией врожденного порока (чаще двустворчатого клапана). Но следует учитывать, что существуют две оговорки. Во-первых, изолированный кальциноз как трикуспидального, так и бикуспидального аортального клапана — по сути есть один и тот же процесс, наблюдающийся лишь в разных временных диапазонах. Во-вторых, инфекционный эндокардит работами современных авторов фактически исключен из списка существенных причин аортального стеноза. Таким образом, по большому счету остаются два состояния, определяющие диагностические, лечебные и методологические разночтения: атеросклероз и идиопатический кальциноз. Принципиальная разница между этими двумя патологическими состояниями станет понятна после более детального рассмотрения сенильного кальциноза устья аорты как самостоятельной нозологической формы.

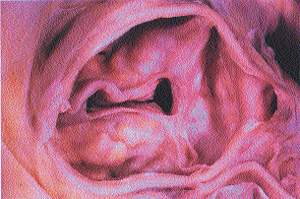

В 1904 году в журнале «Архив патологической анатомии» 28-летний немецкий врач Иоганн Георг Менкеберг описал два случая стеноза устья аорты со значительным обызвествлением клапанов [3]. Он предложил рассматривать изменения в створках как дегенеративные, как результат изнашивания тканей с последующим их «склерозом» и обызвествлением. Обнаружив, по-видимому, что-то подобное тому, что изображено на рис. 1, он изобразил в своей статье деформированный клапан, в котором на фоне жировой дегенерации расположено множество известковых депозитов (рис. 2). Его правота будет подтверждена спустя много лет, что найдет отражение в самом термине «дегенеративный кальцинированный аортальный стеноз». Но в начале века статья И. Г. Менкеберга существенного резонанса не вызвала. И лишь через полтора десятка лет она станет объектом внимания и ляжет в основу жарких дискуссий, ведущихся на протяжении долгого времени. Морфогенез порока также вызвал много споров.

|

| Рисунок 2 |

С менкеберговской гипотезой конкурировали в основном две теории: атеросклеротического поражения и поствоспалительного кальцинирования.

В нашей стране основное значение приобрела атеросклеротическая гипотеза. Считается, что детальное изучение «атеросклероза аортального клапана» в динамике развития «атеросклеротического порока» было выполнено профессором А. В. Вальтером в конце 40-х годов. Он описывал интенсивную липоидную инфильтрацию фиброзного пласта клапана на уровне замыкательной линии и на дне синусов Вальсальвы, причем отложение липоидов он наблюдал также на синусовой поверхности створок в небольших утолщениях субэндотелиального слоя. Далее имела место петрификация липоматозных очагов. Известковые массы раскалываются, что исследователь объяснял подвижностью створок, а образовавшиеся трещины заполняются плазменными белками и новыми порциями липоидов, в которых снова откладывается кальций. Раскалывание петрификатов продолжается, а вслед за этим продолжается и кальцинирование клапана. Фиброзное кольцо становится ригидным, створки твердыми и малоподвижными. Развивается аортальный стеноз [4].

Думается, в 1948 году опубликования этих данных было достаточно для обоснования атеросклеротической гипотезы, хотя критического осмысления требует даже сама идея «раскалывания» петрифицированных масс: если бы оно имело место, вероятно, в значительной степени возросла бы частота микроэмболических осложнений. Сегодня же, когда знания об атерогенезе куда более обширны, представляется возможным выдвинуть минимум два контраргумента теории А. В. Вальтера.

Черту под этими рассуждениями можно подвести выдержкой из статьи об атеросклерозе профессора Вашингтонского университета Э. Бирмана: «С атеросклерозом не следует путать локальное кальцифицирующее поражение клапана аорты, когда с возрастом происходит постепенное накопление кальция на аортальной поверхности клапана» [8].

Поствоспалительная гипотеза, распространенная в основном на Западе, предлагала искать связь кальцинирования с перенесенным когда-то инфекционным эндокардитом, или, что еще более вероятно, латентным ревмокардитом. Так, одни исследователи указывают на наличие в кальциевых конгломератах микробных агентов [9]. Другие публикуют сообщение о результатах гистологического исследования 200 обызвествленных аортальных клапанов, в 196 из которых обнаружены признаки ревматического поражения [10]. Сейчас сложно дать объективную оценку таким данным, но, вероятно, это были секционные находки у людей не столь пожилых и без выраженных известковых отложений. Именно к таким выводам приходишь, изучая мнение современных патологов, утверждающих, что у старых пациентов массивность петрификации всегда маскирует признаки, быть может, когда-то перенесенного ревматического эндокардита.

Однако наметившийся в первой половине века подход привел к формированию двух бытующих теперь за рубежом взглядов. Один из них предполагает, что ревматический вальвулит, даже не оставив стойких гранулематозных повреждений, делает клапан более ранимым в будущем, в значительной степени повышая риск структурной дегенерации [11] и позволяя рассматривать сенильный аортальный стеноз действительно как «дегенеративный», тогда как имеет место поствоспалительная дистрофия, постревматическая дегенерация; при этом перенесенное воспаление как бы детерминирует соединительнотканную деструктуризацию створок в пожилом и старческом возрасте, оказываясь своего рода предиктором кальцинирования клапанного аппарата аорты. Согласно другому взгляду, старческий кальцинированный стеноз является не столько результатом инфекционного эндокардита, сколько сам по себе может вызываться персистирующим в аортальных створках инфекционным возбудителем [12], то есть речь вообще идет о совершенно самостоятельной нозологической форме.

О своеобразности разбираемой патологии свидетельствует также и то, что все чаще появляются публикации об обнаружении в обызвествленных створках аортального клапана различных клеток костной ткани и даже элементов красного костного мозга [13].

Напоминание хорошо известных признаков аортального стеноза врачебной аудитории в данном случае не случайно. Дело в том, что у пожилых и старых пациентов доктора зачастую склонны объяснять наличие тех или иных жалоб скорее ишемической болезнью или общими инволютивными процессами в организме, нежели сформировавшимся «старческим» пороком сердца. Поэтому — коротко об основных особенностях этого заболевания.

|

| Рисунок 3 |

Аортальный стеноз — один из самых длительно компенсируемых пороков из-за гипертрофии миокарда, столь сильно выраженной, как можно встретить при других заболеваниях сердца (рис. 3). В связи с этим значительно возрастает конечное диастолическое давление в левом желудочке, его наполнение (особенно при физической нагрузке и в условиях тахикардии) затрудняется, что постепенно приводит к повышению давления заклинивания легочной артерии. Развивающаяся при этом одышка, таким образом, на первых порах оказывается следствием первичной диастолической дисфункции левого желудочка, а в период декомпенсации — и систолической дисфункции. С повышенным тонусом миокарда в диастолу связано и нарушение его оксигенации. В то время как увеличение массы левого желудочка усиливает потребность миокарда в кислороде, сдавленные коронарные артерии удовлетворить ее не могут. Отсюда столь типичные для этой категории больных стенокардические боли. При этом, хотя стенокардия возникает у 70% больных с аортальным стенозом, лишь у половины из них имеется коронарный атеросклероз [2]. Третья частая жалоба — обмороки — является следствием снижения сердечного выброса, развивающегося в результате, с одной стороны, уменьшения диастолического наполнения желудочка, с другой — возрастающего градиента давления на уровне аортального клапана [14]. Эквивалентами синкопального состояния могут служить головокружения.

Среди осложнений сенильного стеноза следует отметить эмболии крошащимися известковыми массами (чаще всего коронарных, почечных и церебральных артерий), плохо переносимые и прогностически неблагоприятные аритмии (связанные как с ишемической миокардиопатией, так и с увеличением и дисфункцией левого предсердия) и изредка развивающиеся желудочно-кишечные кровотечения, связанные с ангиодисплазией правых отделов толстой кишки. При этом риск инфекционного эндокардита кальцинированных клапанов снижается в сравнении с изолированными аортальными стенозами ревматической этиологии.

При осмотре редко можно обнаружить что-то специфическое для дегенеративного стеноза у пожилых больных. В отличие от молодых пациентов, имеющих нередко «медленный и малый» пульс, у них даже при тяжелом стенозе в силу снижения эластичности артерий пульс может оставаться нормальным. Пальпаторно длительный приподнимающийся верхушечный толчок определяется в V межреберье несколько кнаружи от среднеключичной линии; нередко может пальпироваться систолическое дрожание. При аускультации первый тон может не изменяться, но в силу функционально-гемодинамических изменений нередко наблюдается его

|

| Рисунок 4 |

ослабление. При этом второй тон, как правило, меняется, что особенно отчетливо фиксируется при длительном наблюдении за пациентом: пока кальциноз клапана не привел к стенозу, второй тон усилен (при этом в точке Боткина вслед за первым тоном иногда выслушивается систолический тон изгнания), затем из-за уменьшения подвижности створок ослаблен. Для аортального стеноза характерен грубый веретенообразный систолический шум, максимально выслушивающийся у левого края грудины и проводящийся на сонные артерии. При сенильном поражении этот шум имеет некоторые патогенетические особенности (рис. 4). Как видно из схемы, ревматический кальцинированный порок создает при систолическом изгнании гемодинамический эффект «струи», рождающий одни аускультативные феномены, а изолированный кальцинированный стеноз — эффект «спрея» с несколько другими гемодинамикой и нюансами выслушиваемой картины [15]. Так, при выраженной петрификации возникает симптом Галлавардена: высокочастотные компоненты шума проводятся в подмышечную область, имитируя шум митральной регургитации.

В диагностике клиницисту помогут рутинные инструментальные методики: ЭКГ (признаки гипертрофии и нарушения кровоснабжения миокарда левого желудочка, аритмии), рентгенография (кальциноз аортального клапана, изменение конфигурации сердца, признаки застоя в легких) и, конечно, ЭхоКГ (характер изменений в створках клапана, точная оценка степени стеноза и гипертрофии миокарда, измерение показаний внутрисердечной гемодинамики, нарушение локальной сократимости, фракция выброса, градиент давления между аортой и левым желудочком).

Лабораторные показатели, как правило, малоспецифичны и отражают экстракардиальную патологию.

Прогноз при изолированном дегенеративном аортальном стенозе определяется степенью сужения отверстия аортального клапана (см. табл.), но в целом, как правило, благоприятен. Это определяется длительной компенсацией с бессимптомным течением и медленной прогрессией из-за отсутствия комиссуральных сращений, как при ревматическом пороке. При этом следует помнить, что при появлении симптомов летальность и риск осложнений резко возрастает, а 15-20% больных умирают внезапно.

В России изучения этой нозологии как таковой не проводилось, а значит, практикующий врач не ориентирован на соответствующий диагностический поиск. При этом довольно редкое установление диагноза «атеросклеротический стеноз устья аорты» из-за непонимания истинной природы порока приводит к тому, что больному чаще назначают диету и холестеролснижающие средства, нежели направляют на консультацию к кардиохирургу. Но подобное «патогенетическое лечение» приводит лишь к прогрессированию петрифицированного стеноза. Консервативная же симптоматическая тактика вообще у больных аортальным стенозом малоэффективна, а кальцинированным — тем более. Вазодилатирующая и инотропная терапия требует большой осторожности, а назначения нитратов и диуретиков следует избегать.

Скорость прогрессирования стеноза устья аорты

Другими словами, отказ от трактовки сенильного кальцинированного стеноза устья аорты как «атеросклеротического» подведет российских кардиологов и терапевтов к формированию совершенно определенного взгляда на лечебные перспективы у таких пациентов. Единственно эффективным во всем мире признано хирургическое лечение либо путем протезирования аортального клапана (метод с наилучшими показателями отдаленной выживаемости), либо путем баллонной вальвулопластики. Второй метод имеет целый ряд существенных недостатков: большой риск осложнений и вероятность повторной обструкции, высокая интраоперационная летальность (>6%) и смертность в течение года (25%). Между тем именно этот вариант вмешательства остается основным у пожилых пациентов за рубежом; и вообще дегенеративный кальциноз стал основной причиной хирургического лечения при изолированном аортальном стенозе (51% случаев чрескожной баллонной вальвулопластики, тогда как кальциноз бикуспидального клапана и постревматическое поражение — соответственно 40 и 8% случаев). Причем возраст прооперированных больных нередко превышает 80 лет [16].

При написании последнего параграфа автор, разумеется, отдавал себе отчет в том, что проецировать зарубежную ситуацию на российскую действительность невозможно. Нередкая соматическая «запущенность» наших пациентов и стоимость кардиохирургической операции в ближайшее время не позволяют надеяться на какие-то кардинальные изменения в этом вопросе. Настоящая статья лишь подняла геронтологическую проблему, к обсуждению которой в нашей стране не обращались уже многие годы. И дело не столько в том, что 1999 год объявлен «годом пожилого человека» — отечественные медики должны располагать современной информацией и отказаться от устаревших формулировок и несуществующих диагнозов.

Аортальный стеноз: лечение, операция, пластика аортального клапана

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Этиология:

Отмечается тенденция к увеличению частоты инволюционных (дегенеративно-атеросклеротических) причин аортального стеноза, что привело к увеличению возрастных пациентов старше 60-65 лет, нуждающихся в хирургической коррекции аортального порока.

При врожденном или ревматическом поражении клапана отмечается длительный латентный период без клинических проявлений. Летальность и риск осложнений существенно увеличиваются с появлением симптомов заболевания. При стенокардии, обмороках и проявлениях сердечной недостаточности, обусловленной систолической дисфункцией левого желудочка средняя продолжительность жизни 5, 3 и 2года соответственно. При бессимптомном течении риск внезапной смерти невелик (даже при тяжелом аортальном стенозе), тогда как при наличии симптомов 15 – 20% больных умирают внезапно.

Скорость прогрессирования поражения аортального клапана:

Мерцательная аритмия, аортальная недостаточность (спонтанная или вызванная инфекционным эндокардитом), митральная недостаточность и острый инфаркт миокарда ускоряют декомпенсацию.

При неосложненном течении аортального стеноза характерная аускультативная картина: систолический шум в точке Боткина и на основании сердца справа, проводится на сосуды шеи, ослабление 2-го тона за счет аортального компонента. Интенсивность систолического шума может уменьшаться при развитии систолической дисфункции левого желудочка и не является критерием тяжести порока. Часто течение аортального стеноза осложняется патологией митрального клапана («митрализация»).

Диагностика аортального стеноза

Средний систолический градиент между аортой и ЛЖ на уровне аортального клапана менее 50 мм рт. ст. – гемодинамически малозначимый аортальный стеноз, 50 – 80 мм рт.ст. – умеренный аортальный стеноз, более 80 мм рт.ст. – резкий аортальный стеноз.

Показания к хирургическому лечению (протезированию) аортального стеноза

(Американская Ассоциация сердца, Американская коллегия кардиологов)

Кроме того, уровни достоверности в поддержку рекомендаций изложены следующим образом:

КЛАСС I

1. Протезирование аортального клапана показано симптомным пациентам с тяжелым аортальным стенозом (Уровень достоверности: B).

2. Протезирование аортального клапана показано пациентам с тяжелым аортальным стенозом, при операции аорто-коронарного шунтирования (АКШ). (Уровень достоверности: С).

3. Протезирование аортального клапана показано пациентам с тяжелым аортальным стенозом, при операции на аорте или других клапанах сердца. (Уровень достоверности: C).

4. Протезирование аортального клапана показано пациентам с тяжелым аортальным стенозом и систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ менее 50%). (Уровень достоверности: C).

КЛАСС IIА

Протезирование аортального клапана показано пациентам с умеренным аортальным стенозом, при операции АКШ, операции на аорте или других клапанах сердца. (Уровень достоверности: B).

КЛАСС IIБ

1. Протезирование аортального клапана показано асимптомным пациентам с тяжелым аортальным стенозом и патологическим ответом на нагрузку (например, развитие симптомов гипотензии). (Уровень достоверности: C).

2. Протезирование аортального клапана показано возрастным пациентам с тяжелым асимптомным аортальным стенозом, если существует высокая вероятность быстрого прогрессирования (возраст, кальциноз). (Уровень достоверности: C).

4. Протезирование аортального клапана показано асимптомным пациентам с крайне тяжелым аортальным стенозом (площадь аортального клапана менее 0.6 cм2, средний градиент более 60 мм рт.ст. и скорость потока более 5.0 м/с), когда ожидаемая операционная летальность пациентов составляет менее 1.0%. (Уровень достоверности: C).

КЛАСС III

1. Протезирование аортального клапана не показано для предупреждения внезапной смерти у асимптомных пациентов с аортальным стенозом у кого нет ни одного показателя из списка рекомендаций Классов IIА/IIБ. (Уровень достоверности: B).

2. У возрастных пациентов с тяжелым, симптомным, кальцинированным аортальным стенозом протезирование аортального клапана является единственным эффективным методом лечения.

3. Молодые пациенты с врожденным или ревматическим аортальным стенозом могут быть кандидатами на вальвулотомию. Хотя нет единого мнения относительно оптимального срока проведения операции у асимптомных пациентов, для большинства пациентов можно разработать рациональные рекомендации.

Протезирование аортального клапана

За последние годы в хирургическом лечении клапанов сердца наблюдался значительный прогресс. Усовершенствование техники (в т.ч. аппаратов искусственного кровообращения), разработка единых стандартов и протоколов как предоперационного обследования, так и хода операции позволили снизить риски периоперационных осложнений, сделав саму операцию на клапанном аппарате сердца более безопасной, чем отказ от операции и попытка жить с дисфункцией клапана.

Виды хирургического лечения: операции по замене клапана сердца

Принципиально существует два вида операции на клапанах сердца: протезирование искусственным или биологическим протезом и пластика собственного клапана. Вполне естественно, что собственный клапан человека после удачной реконструкции функционирует лучше, чем искусственный протез. Но в случае невозможности сохранения собственного клапана единственный выход – замена его на протез.

Виды клапанов, используемых при протезировании

При протезировании аортального клапана доступ к клапану осуществляется посредством рассечения аорты в восходящем отделе (поперечная аортотомия). После иссечения створок аортального клапана и тщательной декальцинации фиброзного кольца последнее прошивается П-образными швами. С целью предотвращения прорезывания фиброзного кольца швы укрепляют тефлоновыми прокладками. Для выбора размера имплантируемого протеза диаметр фиброзного кольца измеряют специальными калибраторами. Выбранный протез имплантируют в аортальную позицию путем прошивания его оплетки. После фиксации протеза оценивают подвижность запирательных элементов механического протеза или коаптацию створок биологического клапана. При отсутствии ограничений их подвижности рассеченную аорту герметизируют двумя рядами швов.

Приобретенные пороки сердца (ППС)

Отделения хирургического лечения ППС на Рублевском шоссе д.135

Отделения хирургического лечения ППС на Ленинском проспекте д. 8.к.7

Пороки клапанов сердца

Пороки клапанов сердца характеризуются повреждением или дефектом одного из четырех сердечных клапанов: митрального, аортального, трикуспидального или легочного.

Митральный и трикуспидальный клапаны контролируют поток крови между предсердиями и желудочками (верхняя и нижняя камеры сердца). Легочный клапан управляет потоком крови от сердца к легким, а аортальный клапан регулирует кровоток между сердцем и аортой, и, следовательно, кровеносные сосуды к остальному телу. При нормальной функции клапанов сердца кровь течет с должной силой в нужном направлении в нужное время.

Чаще всего встречаются пороки митрального и аортального клапанов.

Степени тяжести порока сердца бывают разные. В легких случаях симптомы могут отсутствовать, а в запущенных случаях порок может привести к застойной сердечной недостаточности и другим осложнениям. Лечение зависит от степени заболевания.

Причины пороков клапанов сердца

Причин много. Некоторые из них присутствуют при рождении (врожденные), а другие могут быть приобретены в более позднем возрасте:

Симптомы, которые могут появляться по причине порока клапанов сердца

Симптомы при заболеваниях сердца могут возникать внезапно, в зависимости от того, насколько быстро болезнь развивается. При медленном течении заболевания сердце может приспособиться, и вы можете не заметить начало каких-либо симптомов. Важно понимать, что тяжесть симптомов неравнозначно тяжелому пороку клапана сердца и наоборот, симптомы могут вообще отсутствовать при тяжелых пороках.

Симптомы заболевания сердца включают:

Для выявления и лечения заболеваний клапанов сердца важна правильная и своевременная диагностика.

Диагностика пороков

Определить порок клапанов сердца можно прислушиваясь к характерным звукам, известным как шумы в сердце.

Для полной диагностики порока нужно пройти одно или несколько из следующих исследований:

Пороки митрального клапана

Встречаются три типа нарушения функции митрального клапана:

Существует множество причин, по которым может развиться хроническая недостаточность митрального клапана. Симптомы включают усталость, одышку при физической нагрузке и в положении лежа, перебои в работе сердца.

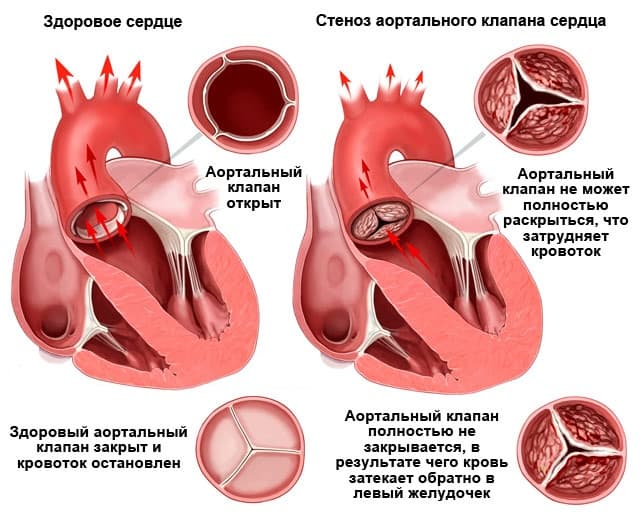

Пороки аортального клапана

Недостаточность аортального клапана возникает, когда створки клапана не смыкаются и кровь возвращается обратно в левый желудочек сердца. У пациента может быть значительная аортальная недостаточность в течение долгих лет без развития выраженных симптомов. Признаки болезни проявляются как сердцебиение, одышка при физической нагрузке или в положении лежа (может быть внезапная сильная одышка посреди ночи), боли в груди.

Стеноз аортального клапана чаще поражает мужчин, чем женщин. Это состояние, когда створки утолщаются, становятся жесткими и сливаются вместе, что сужает клапан и препятствует нормальному оттоку крови из сердца в аорту и остальную часть тела. Стеноз аортального клапана обычно не вызывает симптомов до тех пор, пока отверстие клапана не сузится примерно до одной трети от нормы. Симптомы включают одышку при нагрузке, боль в груди и обмороки.

Недостаточность трехстворчатого клапана

Это порок сердца, характеризующийся неполным смыканием створок трехстворчатого клапана и обратным током крови из правого желудочка в правое предсердие.

Причиной поражения трехстворчатого клапана, как и других клапанов сердца, может быть ревматизм, миксоматоз, инфекционный эндокардит или травма грудной клетки.

Недостаточность трехстворчатого клапана также может быть не связана с поражением самого клапана, а возникнуть вследствие длительного течения митрального и аортального пороков, при отсутствии или неправильном их лечении.

Лечение пороков клапанов сердца

Лечение пороков клапанов сердца будет зависеть от типа и тяжести состояния и может включать медикаментозное лечение или операцию.

Если порок сердца значимый и лекарства не помогают, выполняются операции по восстановлению или замене клапана сердца. В настоящее время хирургия клапанов сердца стремится к выполнению клапансохраняющих операций. Благодаря усовершенствованию техники реконструктивных операций, возможно восстановить клапан даже при инфекционном эндокардите. В других случаях производится замена клапана искусственным протезом.

Искусственные клапаны сердца

Искусственные клапаны сердца со времен изобретения значительно усовершенствовались, и в настоящее время на вооружении кардиохирургов имеются протезы, которые могут максимально приближенно выполнять функцию собственного клапана.

Искусственные протезы сердца

Биологические клапаны изготавливаются из тканей сердца животных, и обработаны специальными растворами, повышающими износостойкость и препятствующими иммунному отторжению после имплантации. Преимущества биологических протезов – отсутствие необходимости пожизненного приема антикоагулянов. Недостаток – быстрый износ, ограничение в возрасте пациента. Биологические протезы рекомендованы пациентам старше 70 лет, их срок работы около 10-15 лет.

Операция на сердце

В большинстве случаев на операции хирург чтобы достичь сердца, делает разрез посередине грудины, использует аппарат искусственного кровообращения для циркуляции крови по телу во время операции, останавливает и открывает сердце, чтобы добраться до пораженного клапана, затем восстанавливает или заменяет клапан.

Так же выполняются операции на клапанах сердца через небольшой разрез на правой стороне грудной клетки с использованием видеоподдержки.

Пациентам с аортальным стенозом возможно выполнение протезирования аортального клапана биологическим протезом через бедренную артерию или верхушку сердца – без разреза грудины и остановки сердца. Проводят такую операцию возрастным пациентам с высоким риском стандартной открытой операции на сердце. В таком случае имплантируют только биологические протезы.

После операции на сердце

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила здоровье как не только отсутствие болезней и недугов, но также наличие физического, психического и социального благополучия. Целью операции на сердце является не только продление жизни, но и улучшение функциональной мобильности и качества жизни.

Операция на открытом сердце – серьезное вмешательство, после которой нужно время для полного восстановления. Оно зависит от возраста и общего состояния здоровья человека, а также от сложности операции.

При своевременном обращении за хирургической помощью возможно избежать послеоперационных осложнений и пройти короткий путь восстановления практически в 100 % случаях.

В течение первых двух недель пациент чувствует усталость и слабость, общее состояние постепенно восстанавливается в течение следующего месяца. На этот период нужно ограничить тяжелые физические нагрузки, отказаться от спорта. Нужно выходить из дома не реже 2 раз в день для небольшой прогулки и стараться каждый день немного увеличивать нагрузки. Грудина полностью заживает в течение двух месяцев, после чего можно будет вернуться к обычным бытовым нагрузкам.

Для многих пациентов возвращение домой после операции на сердце большое облегчение, для некоторых это может быть довольно пугающим. Выполняйте рекомендации лечащего врача, вовремя принимайте назначенные препараты, от этого зависит длительность и качество Вашей жизни.