Чем лечить эндометриоз лекарственными препаратами кроме гормонов

Лечение эндометриоза

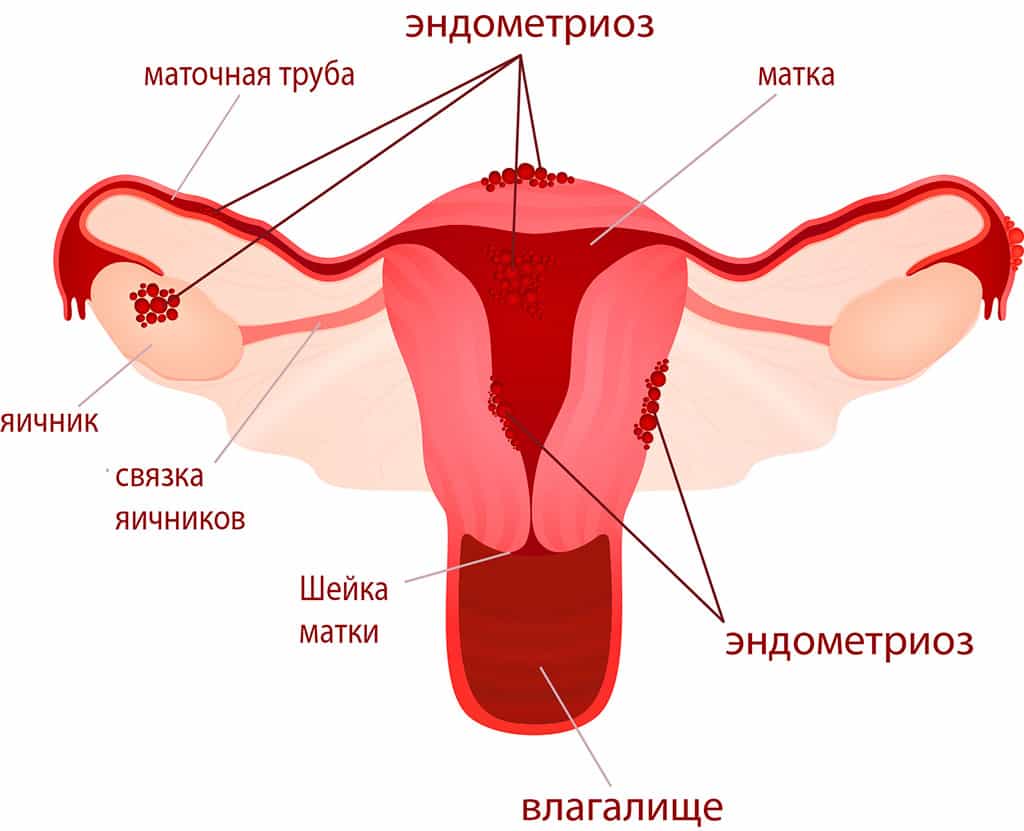

Эндометриоз — заболевание, при котором ткань слизистой оболочки матки обнаруживается в местах, где в норме ее быть не должно. Чаще всего эндометриоидные гетеротопии поражают яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, реже распространяются за пределы малого таза: на кишечник, почки, легкие, пупок, мозг, нервы, в послеоперационные рубцы.

Согласно статистике, эндометриоз встречается у 3–10% женщин детородного возраста. Но эти данные могут быть заниженными, потому что нередко заболевание протекает бессимптомно, а диагностировать его можно только после обследования или случайно во время операции по другому поводу.

Например, по данным разных исследований, бессимптомный эндометриоз обнаруживают у 1–7% женщин во время перевязки маточных труб, у 12–32% во время операций по поводу болей в области таза, у 9–50% во время хирургических вмешательств по поводу бесплодия.

Чаще всего заболевание диагностируют у женщин в возрасте 20–45 лет. У девочек до полового созревания эндометриоз практически не встречается.

Почему возникает эндометриоз?

Точная причина развития этой патологии в настоящее время неизвестна. У врачей и ученых есть некоторые теории:

Ни одна из этих теорий не дает полного объяснения причин развития эндометриоза и не отвечает на все вопросы, связанные с этим заболеванием. Ученые продолжают работать в этом направлении.

У кого повышены риски?

Известно, что вероятность развития эндометриоза повышают такие факторы, как раннее начало месячных, отсутствие беременностей и родов, поздняя менопауза, короткие менструальные циклы, высокий уровень эстрогена, низкий индекс массы тела, частое употребление алкоголя, аномалии анатомического строения матки, любые заболевания, которые приводят к нарушению месячных.

Симптомы

Основные проявления эндометриоза — боли в нижней части живота, в области таза и болезненные месячные. Другие возможные симптомы:

Многие из этих симптомов имеют циклический характер, усиливаются перед началом месячных и во время них, затем состояние улучшается.

Почему эндометриоз приводит к бесплодию?

У 20–40% женщин, страдающих бесплодием, диагностируется эндометриоз. Считается, что тут есть причинно-следственная связь. Вероятно, эндометриоз приводит к бесплодию двумя путями:

Эндометриоз и риск рака

Согласно данным исследований, у женщин, страдающих эндометриозом, повышен риск рака яичников. На фоне эндометриоидных гетеротопий может развиваться аденокарцинома, обычно это происходит у женщин старшего возраста, у которых диагноз установлен давно.

Сам эндометриоз не является злокачественной опухолью.

Методы диагностики

Основной и самый точный метод диагностики эндометриоза — лапароскопия. Во время исследования врач делает прокол в стенке живота и вводит через него лапароскоп — специальный инструмент с миниатюрной видеокамерой. Из-за характерного внешнего вида очаги часто описывают как «ожоги от сигарет». При необходимости во время лапароскопии можно провести биопсию — получить фрагменты патологически измененной ткани и отправить в лабораторию для изучения под микроскопом.

Но очаги могут не всегда находиться на поверхности органов. Например, некоторые из них представляют собой кисты внутри яичников. Их помогает выявить УЗИ. Во время операции в такой кисте обнаруживают характерное содержимое, внешне напоминающее шоколадный сироп.

Перед операцией может быть назначена магнитно-резонансная томография. Она поможет уточнить размеры и расположение очагов, спланировать хирургическое вмешательство.

Лечение эндометриоза

Эндометриоз можно лечить консервативно или хирургически. Выбирая тактику, врач в первую очередь учитывает два момента: тяжесть симптомов и вероятность того, что пациентка в будущем захочет иметь детей.

В большинстве случаев начинают с консервативных мер. Если они не помогают, показана операция.

Рост эндометриоидных гетеротопий зависит от гормонов, поэтому основным методом консервативного лечения будет гормональная терапия. Гормональные контрацептивы помогают сдержать рост очагов и в ряде случаев уменьшить боль. Для снижения уровня эстрогенов применяют агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона. Эти препараты вызывают искусственную менопаузу. Применяют внутриматочные спирали «Мирена», инъекции «Депо-Провера». Еще один класс препаратов, снижающих уровни эстрогенов, которые можно применять при эндометриозе — ингибиторы ароматазы.

Врачи часто назначают комбинации препаратов из разных групп, например, ингибиторы ароматазы в сочетании с гормональными контрацептивами или «Миреной».

Для борьбы с болью применяют препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВП), такие как ибупрофен, напроксен.

Хирургическое лечение

Когда-то золотым стандартом хирургического лечения эндометриоза считалось удаление матки вместе с яичниками. Современные хирурги отошли от такой тактики. Во время операций стараются удалить только патологические разрастания, сохранив все органы. Крайне нежелательно удалять яичники, потому что это не проходит бесследно для женского организма. Наступает искусственно созданная менопауза, из-за этого повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ранней смерти.

Как правило, операцию при эндометриозе можно выполнить лапароскопически — через проколы в стенке живота, не прибегая к разрезам.

Если вас беспокоят симптомы, которые описаны в этой статье — посетите клинику «ПрофМедЛаб». Здесь вас осмотрит, проконсультирует и порекомендует оптимальное лечение опытный врач-гинеколог. У нас можно пройти УЗИ на аппарате экспертного класса, запишитесь на прием по телефону: +7 (495) 120-08-07.

Клиника «Центр ЭКО»

Бесплодным считается брак, в котором отсутствует беременность у женщины при регулярной половой жизни партнеров без использования каких-либо противозачаточных средств. Ошибочно полагается, что бесплодие относится только к женщинам. В 45 процентах случаев это патология со стороны женщин, а в 40 процентах – у мужчин. Еще в 5-10 процентах случаев нарушения обнаруживаются сразу у обоих партнеров.

Клиническое бесплодие бывает:

Наиболее распространены следующие формы бесплодия:

В клинике бесплодия первой жалобой пациентов является отсутствие беременности либо выкидыши с невозможностью выносить и родить малыша. Также выявляются жалобы, связанные с первичной или сопутствующей патологией. Анамнез также подтверждает нарушения менструального цикла, перенесенные операции и аборты, воспалительные заболевания, или заболевания щитовидной железы, надпочечников, либо травму головного мозга. При физикальном обследовании могут выявиться ожирение, клиника синдрома Иценко-Кушинга, который также провоцирует бесплодие, признаки гиперандрогении (повышение андрогенов – мужских половых гормонов), либо нервная анорексия, клинически также приводящая к бесплодию.

Почему стоит выбрать клинику «Центр ЭКО»?

Преимущества клиники «Центр ЭКО»:

Комфорт и удобство клиники «Центр ЭКО»

Подробно узнать о ВРТ-программах клиники «Центр ЭКО» вы можете в разделе «Наши услуги».

Мы поможем вам осуществить вашу мечту о детях!

Эндометриоз у женщин: причины, симптомы, диагностика, лечение

Эндометриоз у женщин представляет собой процесс разрастания доброкачественной ткани, которая схожа с эндометрием по структуре и функциям, за пределы полости матки. Примерно 30% женщин обращаются к гинекологу с жалобами, связанными с этой патологией. До 50% пациенток с эндометриозом страдают от бесплодия.

Клиническая картина чрезвычайно разнообразна. Достаточно часто симптомы заболевания могут не проявляться годами. Это обуславливает сложность диагностики, а лечение этой хронической патологии требует комплексного и индивидуального подхода в зависимости от возраста и репродуктивного статуса пациентки, стадии эндометриоза, сопутствующих заболеваний и других факторов.

Классификация эндометриоза

По распространенности аденомиоз бывает очаговым, кистозным и узловым.

Другие классификации учитывают происхождение, глубину и площадь поражения, анатомические проявления эндометриоза и иные параметры.

Причины эндометриоза

К предрасполагающим факторам также относят инфекционные заболевания, гормональные нарушения, миому матки, воспалительные заболевания репродуктивных органов, операции на них, аборт, выскабливание, патологические роды, дефицит железа, плохую экологию, заболевания печени.

Симптомы эндометриоза

При эндометриозе яичника боли в нижней части живота могут быть не связаны с менструальным циклом. Патологические очаги могут формироваться как в одном, так и в обоих яичниках.

Эндометриоз и бесплодие

Тактика лечения бесплодия при эндометриозе чаще всего включает применение вспомогательных репродуктивных технологий, например, ЭКО и перенос эмбриона.

Диагностика эндометриоза

При подозрении на эту патологию проводят кольпоскопию и цервикоскопию (осмотр шейки матки), УЗИ органов малого таза, гистеросальпингографию (исследование проходимости маточных труб), МРТ, КТ и спиральную КТ органов малого таза (позволяют выявить неровности контуров, повышенную плотность тканей, узелки, кисты), цистоскопию (при подозрении поражения стенки мочевого пузыря).

Лабораторные анализы при эндометриозе включают общий анализ крови (для выявления воспалительных реакций) и определение уровня половых гормонов (фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, тестостерон), а также уровня онкомаркера CA 125, который указывает на наличие патологических процессов в яичниках.

При необходимости выполняют диагностическую лапароскопию – небольшие разрезы на передней брюшной стенке для визуального осмотра брюшной полости и области малого таза.

Лечение эндометриоза

В связи с хроническим течением заболевания терапия всегда назначается длительно с постоянным мониторингом состояния пациентки. Применяют медикаментозные и хирургические методы, их комбинации.

Гормонотерапия позволяет купировать симптомы, улучшить работоспособность и качество жизни пациентки, сохранить ее фертильность. Ее подбирают индивидуально с контролем показателей каждые 3 месяца. При неэффективности такого лечения назначают операцию.

Хирургическое вмешательство признано самым эффективным методом лечения эндометриоза, а самым радикальным подходом считается гистерэктомия – полное удаление матки. Однако недостатком этого подхода считается высокий риск рецидивов. Это связано с тем, что удаляются только видимые очаги патологии, а микроскопические участки поражения остаются и через время запускают заболевание заново.

В большинстве случаев проводят комбинированное лечение. В частности, назначают медикаменты после проведения операции для профилактики рецидивов, причем их прием может быть пожизненным.

Кроме того, психосоциальная поддержка женщин, страдающих эндометриозом, считается необходимой частью терапии. Достаточную эффективность доказали альтернативные методы лечения: иглоукалывание, когнитивная терапия, коррекция поведения.

В запущенных случаях заболевание приводит к раку груди или перерождению эндометриоидных тканей в злокачественные опухоли. Это чаще всего наблюдается у женщин в постменопаузе. В таком случае проводится срочная операция.

Эндометриоз

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Эндометриоз обнаруживается не только отделах репродуктивной системы, но и вне ее (брюшная стенка, мочевыделительная система, пищеварительный тракт, брюшина, легкие и пр.). Клинические проявления разнообразны и зависеть от расположения патологического процесса. Могут выражаться: болью, нарушениями менструального цикла (кровянистых выделений перед началом менструации, контактных кровянистых выделений).

Причины эндометриоза

Единой версии причин возникновения эндометриоза на сегодняшний день нет.

1 теория: «Ретроградная менструация или имплантационная теория»

У некоторых женщин имеется склонность к такой особенности как ретроградная менструация (когда мышечный слой матки сокращается в обратном направлении от шейки матки). В период месячных (регул) кровь с элементами эндометрия за счет перистальтических движений гладкомышечной мускулатуры матки заносится в брюшную полость и фаллопиевы трубы, где эндометрий имплантируется в ткани различных органов. В течение обычного менструального цикла внутренний слой матки (эндометрий) отделяется и выводится из полости матки, в то время как в других органах, пораженных эндометриозными очагами, происходят микрокровоизлияния и возникает асептическое воспаление. Вероятность появления эндометриоза может увеличиться от таких причин как: особенности строения маточных придатков, иммунные патологические процессы, аборты, операции на матке, кесарево сечение, оперативное лечение заболеваний шейки матки, наследственная предрасположенность.

Особенно высока роль наследственности при рассматриваемой патологии и предполагает весьма высокую возможность возникновения болезни у дочери, если её мать ранее перенесла такое заболевание. Зная о предрасположенности к данной патологии, женщина, соблюдая меры профилактики, может предотвратить возникновение болезни. Так, например, после оперативных вмешательств на органах репродуктивной системы женщине необходим систематический контроль состояния здоровья для предотвращения возможных осложнений.

2 теория: «Генные мутации»

3 теория: «Отклонения в функции клеточных ферментов и реакции рецепторов к гормонам»

Однако, последние две теории не получили повсеместной популяризации в связи с малой базой доказательности. Классификация эндометриоза разделяется по локализации.

Классификация эндометриоза

Генитальный. Из самого названия следует, что при течении болезни в этой форме эндометриозные очаги располагаются в тканях детородных органов пациентки.

Экстраперитонеальный (внебрюшинный) эндометриоз возникает в органах не покрытых брюшиной: в нижних частях половых органов, вульве, в шейке матки (ее влагалищном сегменте), позадивагинальной перегородке и пр. В мускульном слое матки может сформироваться внутренний эндометриоз (аденомиоз), при этом матка обретает шаровидную форму и достигает величины до 5-6 недели беременности.

Экстрагенитальный эндометриоз. При этой форме эндометриозные очаги находятся за пределами репродуктивной системы (пищеварительный тракт, дыхательная система, мочевыделительная система, послеоперационные рубцы).

При серьезных, осложненных случаях болезни эндометриоз бывает смешанный.

В зависимости от глубины и распространения очагов эндометриоза различают 4 степени:

В зависимости от цикличности регул эндометриозные очаги большей частью проявляются в преддверии месячных. Очаги имеют самую различную локализацию и обнаруживаются не только на поверхности органов, но и проявляют тенденцию к глубокой инвазии в ткани. При вовлечении яичников в процесс эндометриоза кисты сгруппированы и наполнены кровянистым содержимым. Исходя из размеров и глубины эндометриозных поражений, а также локализации образований, степень эндометриоза определяют по бальной системе.

Симптомы эндометриоза

Тазовая боль. Возникает у 16-24% пациенток. Может иметь как точечную, так и разлитую локализацию, возникает и усиливается в корреляции от менструального цикла, может быть и постоянной. Зачастую она вызвана с воспалением и спаечным процессом, развивающимися при поражении эндометриозом.

Постгеморрагическая анемия. У 25-40% пациенток из-за значительной хронической кровопотери во время менструаций может возникнуть состояние малокровия. Постепенно нарастает слабость, бледность или желтушность кожных и слизистых покровов, головокружение, утомляемость, сонливостью раздражительность и психической возбудимостью.

Бесплодие. Точно дать оценку тому, как и почему возникает бесплодие при поражении эндометриозом, ученые и врачи сегодня не в силах. Связывают это с процессами в придатках матки при эндометриозе, с перебоями в функционировании общего и местного иммунного статуса организма в целом, и как итог- сбои в овуляторных процессах. Не абсолютна, но достаточно высока при эндометриозе возможность не наступления беременности. Эндометриоз и сопутствующие ему процессы могут провоцировать самопроизвольные аборты, которые в свою очередь, кардинально и значительно сокращают шансы не только на наступление беременности, но и на нормальное её течение. Поэтому беременные с эндометриозом в анамнезе должны постоянно наблюдаться у врача.15- 56% пролеченных от эндометриоза пациенток беременеют в течение 6-12 месяцев.

Диагностика эндометриоза

С внедрением малоинвазивных методов диагностики и лечения (гистероскопии и лапароскопии) выявляемость эндометриоза значительно увеличилась.

В силу своей схожести протекания данного заболевания с другими, похожими по симптоматике, заболеваниями половых органов, на всех этапах постановки диагноза очень важное значение имеет дифференциальная диагностика. Врач тщательно собирает жалобы и анамнез, информацию о перенесенных заболеваниях, в том числе репродуктивной системы, хирургических операциях, наличии гинекологического и акушерского отягощённого анамнеза у родственников по женской линии.

Дальнейшее обследование включает в себя:

Комплекс всех методов позволяет выявить эндометриозные очаги до 96% случаев.

Заключительный диагноз можно поставить только в том случае, если произведено гистологическое исследование биоптата из очагов эндометриоза, взятых при проведении гистероскопии (лапароскопии).

Лечение эндометриоза

Очень важно в определении тактики терапии эндометриоза учитывать следующие факторы:

к какой возрастной категории относится пациентка,

количество беременностей, в том числе окончившихся родоразрешениями,

важно знать, как протекали роды и не было-ли в послеродовом периоде каких-либо осложнений,

учитывается тяжесть патологического процесса, его местонахождение, глубина, сопутствующие патологии, желание родить ребенка.

При терапии эндометриоза действия врача направлены не просто на устранение проявлений рассматриваемой болезни, но и её последствий (спаечные и кистозные образования, психоневрологические проявления, пр.).

Оперативное лечение эндометриоза

При средней и тяжелой стадиях эндометриоза рекомендуется прибегать к органосохраняющему хирургическому лечению с удалением очагов. Лечение всесторонне нацелено на резекцию гетеротопий в пораженных органокомплексах, резекцию эндометриоидных кист в яичниках, а также рассекание спаек. Как правило, оно применяется, если эффект от медикаментозного лечения отсутствует, имеются различные противопоказания, например непереносимость препаратов или их компонентов, при обнаружении эндометриоидных новообразований размером более 3-4 сантиметров, дисфункции мочевыделения, проблемах с желудочно-кишечным трактом. Зачастую оперативное лечение совмещают с лекарственным. Вмешательство осуществляют лапароскопическим или лапаротомным доступами.

Если у пациентки в возрасте после 40 лет активно прогрессирует заболевание и консервативно-хирургические мероприятия не дают должного эффекта, то прибегают к радикальному хирургическому удалению эндометриоза (экстирпация матки с придатками). Такие мероприятия применяются не часто и встречаются у 12% пациенток.

Основные принципы хирургического лечения эндометриоза с позиций доказательной медицины

Независимо от того, насколько далеко и глубоко распространился патологический процесс, лапароскопия является предпочтительным хирургическим доступом («золотой стандарт») при лечении эндометриоза. Она способствует лучшей визуализации очагов, благодаря их оптическому увеличению, минимальной травматизации тканей и более быстрой реабилитации пациенток, чем после лапаротомии. Лечебно-диагностическая лапароскопия с удалением эндометриозных новообразований обеспечивает значительное уменьшение интенсивности ассоциированных с эндометриозом болей.

Эндометриомы яичников у женщин с тазовой болью должны быть удалены хирургическим путем при лапароскопии.

Женщинам в детородном возрасте принципиально важно излечиться от эндометриоза яичников без риска рецидивирования с максимальным сохранением не поражённой ткани овоцитов. Для этого выполняют пункцию, дренирование кисты, алкоголизацию и уничтожение капсулы путем воздействия энергии различных видов. Однако, все эти методы не позволяют полностью удалить капсулу кисты, что может привести к рецидиву болезни.

У женщин, незаинтересованных в беременности эндометриозные очаги могут быть удалены лапароскопическим или комбинированным лапароскопически-влагалищным доступом, при необходимости в сочетании с одновременной резекцией пораженного участка стенки прямой кишки или в едином блоке с маткой.

Радикальным методом лечения аденомиоза можно считать лишь удаление матки (экстирпация матки). Данная операция, как правило, производится лапароскопическим путем. При выполнении операции по удалению матки очень важно удалить все видимые эндометриоидные очаги, при этом двухстороннее удаление яичников может способствовать более эффективному исчезновению боли и уменьшению вероятности рецидива заболевания.

С каждой пациенткой индивидуально должен обсуждаться вопрос об удалении яичников.

Консервативное лечение применяется, если эндометриоз имеет скрытое латентное течение, возраст пациентки до 45 лет, во время пременопаузы, и имеется потребность сохранения репродуктивной функции.

Гормонотерапия при лечении эндометриоза

Полная реконвалесценция при эндометриозе наступает только при его раннем выявлении и качественной последующей терапии.

Оценочными показателями выздоровления от эндометриоза являются: хорошее самочувствие, отсутствие жалоб на тазовые боли, непоявление рецидивов в течение 5 лет после терапии, восстановление или сохранение функции деторождения.

При современном уровне развитости хирургической гинекологии с обширным использованием органосохраняющих методов лечения, всего вышеперечисленного можно добиться у 60% женщин возрасте от 20 до 36 лет. Если пациентка была оказана помощь в виде радикальной операции, то заболевание не рецидивирует.

1. Эндометриоидные кисты яичников («шоколадные» кисты), заполненные старой менструальной кровью.

2. Кровоизлияния и рубцовые изменения.

Эти два осложнения с большой долей вероятности могут привести к состоянию бесплодия. Обширные и распространенные эндометриозные очаги оказывают давление на нервные стволы и окончания, что приводит к разнообразным неврологическим нарушениям. Редко встречается озлокачествление перерожденных очагов эндометриоза. По данным ученых, у женщин с эндометриозом риск развития онкологических перерождений на 50% выше среднестатистических.

Профилактика эндометриоза

Чем раньше при появлении первых симптомов эндометриоза женщина приходит на консультацию к гинекологу, тем выше шанс на полное избавление необходимости оперативного лечения. Попытки самостоятельной терапии или отсрочка обращения за помощью совершенно не оправданы: с очередным менструальным циклом появляются новые эндометриозные очаги, возникают кисты, усиливаются рубцовые и спаечные процессы, усугубляется состояние фаллопиевых труб.

Для профилактики эндометриоза, необходимо:

обследование девочек-подростков и женщин с жалобами на боли во время месячных;

курирование пациенток после абортов и других иных манипуляций на матке для ликвидации возможных последствий;

своевременная и полная элиминация острых и хронических патологий гениталий;

прием оральных гормональных контрацептивов.

Риск возникновения эндометриоза выше у курящих женщин в возрасте после 30-35 лет с коротким менструальным циклом, страдающих нарушениями метаболизма, ожирением, излишним весом; имеющих внутриматочные контрацептивы; с повышенным уровнем эстрогенов; страдающих иммунодепрессией; имеющих наследственную предрасположенность и перенесших операции на матке.

Актуальные аспекты альтернативного лечения эндометриоза

Академик, д.м.н. Василевич Владимир Степанович

Частная авторская клиника контрактного лечения доктора Василевича.

В настоящее время проблеме репродуктивного здоровья женщин уделяется особое внимание. Хотя в структуре патологических процессов женских половых органов генитальный эндометриоз занимает третье место, но это заболевание сейчас является одним из наиболее актуальных. Современная медицинская наука уделяет большое внимание вопросам своевременной диагностики заболевания, ровно, как и выбору грамотных терапевтических тактик.

От первых шагов и по сегодняшний день эндометриоз остается неразгаданным ребусом, одним из наиболее интригующих, недостаточно изученных и непонятных гинекологических заболеваний. Этой проблеме посвящено множество научных работ, конференций, симпозиумов, конгрессов и съездов.

Несмотря на многоплановое изучение проблемы, сейчас отсутствуют этиопатогенетическая концепция развития болезни и четкие представления о механизмах развития эндометриоидных гетеротопий.

Наиболее изученными среди основных стимуляторов неконтролируемого роста эндометриоидных клеток являются: дисбаланс в ферментных системах, которые вовлечены в метаболизм стероидных гормонов; нарушение защитных систем клеток, вызванное изменениями в антиоксидантной системе; иммунный дисбаланс, связанный с воспалением и (или) инфекцией, и др.

По различным данным, частота этого заболевания варьирует в широких пределах – от 30 до 50%. С одной стороны, увеличение частоты встречаемости эндометриоза связано с ухудшением экологической обстановки, которое приводит к поражению эндокринной, иммунной и антиоксидантной систем, а с другой стороны – с возросшими возможностями современной мощи диагностической медицины.

Взаимосвязь между гормональной недостаточностью яичников и иммунной системой недостаточно изучена. Некоторые звенья иммунной системы (фактор некроза опухолей, интерферон-гамма, интерлейкин-2 и т.д.) вовлечены в процесс атрезии фолликула и регрессии желтого тела. Интерферон-гамма, наряду с многими цитокинами тормозит синтез эстрадиола и прогестерона яичниками и снижает их чувствительность к гонадотропной стимуляции. По данным отдельных монографий также доказывается и обратное влияние стероидных половых гормонов на иммунную систему: эстрогены подавляют цитотоксическую активность естественных киллеров (NK-клеток), эстрадиол стимулирует рост и снижает активность NK-клеток, прогестерон же тормозит синтез интерферонов.

Существует мнение, что у многих женщин уже заложены пусковые механизмы к развитию эндометриоза, однако, он может проявиться только через несколько лет, после воздействия некоторых провоцирующих моментов:

В последние годы доказано наличие генетической детерминанты в генитальном эндометриозе, при этом наследственность имеет полигенно-мультифакторный характер. Отмечено, что эта патология чаще возникает у женщин, матери или сестры которых болели генитальным эндометриозом, или другими гиперпластическими заболеваниями эндометрия.

Большую роль в возникновении эндометриоза играет перитониальная жидкость, поскольку посредством этой жидкости омываются внешние поверхности всех внутренних органов, на которых как обычно и обнаруживают очаги гетеротопий. Учитывая чрезвычайную выживаемость эндометриоидных элементов и способность последних к пролиферативным процессам, то весьма логичным будет факт возможной имплантации или инфильтрации их в здоровые органы брюшной полости. Известно, что при эндометриозе повышается концентрация макрофагов. Последние продуцируют пептидные факторы, влияя на потенциальные имплантанты. Также эндометриоз может распространяться лимфогенно либо гематогенное, что непременно явится причиной генерализации процесса.

В последнее время отмечается тенденция к гипердиагностике генитального эндометриоза, но для установления окончательного диагноза далеко немногие используют патогистологическое исследование для его верификации.

Считается диагностическим критерием, если обнаруживается эндометриоподобный железистый, цилиндрический или кубический однорядный эпителий, железы которого ветвятся или кистозно расширены; часть клеток с ресничками. При стромальной разновидности эндометриоза, желез нет. Глубина эндометриоидных гетеротопий должна превышать 0,2-0,25 см. и иметь сопутствующую гипертрофию миометрия вокруг очагов эндометриоза и реактивное воспаление. А что касается эндометриоидных кист яичников, то их стенки должны быть выстланы цилиндрическим индифферентным и уплощённым эпителием без признаков функциональной активности или с наличием дистофически изменённого эпителия, напоминающего эндометрий в стадии пролиферации и секреции, и цитогенной стромой. В некоторых случаях стенки эндометриоидных кист могут иметь участки без эпителиальной выстилки и цитогенной стромы. Также характерно наличие фиброза и выраженного отёка, местных кровоизлияний, рассеянная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация с эозинофилами и т.д. Независимо от фазы менструального цикла эпителиальные клетки в эндометриоидных участках имеют ядра округлой или овальной формы, которые занимают большую часть клеток, при чём цитоплазма будет оксифильной. При гистохимическом исследовании содержание гликозамингликанов и кислых гликозаминоглюкоронгликанов в эпителиальных клетках низкое, а гликоген не определяется. Сосудистый компонент в стенке эндометриоидных поражений яичников имеет тенденцию к преобладанию капиллярного типа с цитогенной подэпителиальной тканью. Последний наблюдается у 85% женщин, больных генитальным эндометриозом.

Главными методами специфической диагностики генитального эндометриоза является эхография с использованием влагалищного датчика и лапароскопия. Верификация диагноза проводится исследованием удаленного препарата. Одним из характерных макроскопических признаков эндометриоидного процесса будет отсутствие капсулы вокруг очага, в отличие миоматозных узлов.

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования, вопросы этиологии и патогенеза, клиники и диагностики эндометриоза все еще дискутируются. Хотя достигнуты значительные успехи в диагностике эндометриоза, установление диагноза на ранних стадиях заболевания значительно осложнено, и невозможно за счет еще несовершенных методов диагностики. Вариабельность клинических проявлений обусловливает тяжесть клинической диагностики и несвоевременность лечения эндометриоза.

Изучение этих проблем важно, прежде всего, с терапевтической точки зрения, т.к. эндометриоидные очаги чаще всего не являются локальными, а их размеры не всегда характеризуются достаточными для хирургических манипуляций размерами. При наличии огромнейшего медикаментозного арсенала лечение эндометриоза проводится часто однотипно, в результате чего необходимый терапевтический эффект или не достигается, или имеет кратковременный характер.

1. Изучить клиническую эффективность применения гормонотерапии у больных на эндометриоз.

2. Изучить границы эффективности применения апитерапии с элементами рефлексотерапии, фитотерапии, ароматерапии и лактотерапии у больных эндометриозом.

3. Сопоставить полученные результаты лечения.

4. На основании полученных результатов разработать оптимальную тактику лечения больных эндометриозом.

Материалы и методы.

В условиях авторской клиники доктора Василевича было отобрано три группы пациенток:

Исследуемое количество больных по всем трём группам составляли женщины в возрасте от 23 до 43 лет, что в среднем равнялось 34,1 ± 0,3 года. Все женщины были среднего телосложения, без вредных привычек (не курили) и имели примерно одинаковый уровень материального обеспечения. Отбор женщин проводился за принципом подобных нозологических форм эндометриоза и приблизительно равномерного их распределения по группам:

a) аденомиоз – 81 (50,31%);

При аденомиозе отмечались:

При эндометриозе яичников отмечались:

При ретроцервикальном эндометриозе отмечались:

Вторая группа пациентов, с целью медикаментозного лечения, получала различные гормональные препараты с целью выключения менструальной функции. Последнее должно было поспособствовать регрессу очагов эндометриоза различной локализации. Длительность приема препаратов и их выбор был индивидуален и зависел от формы и стадии заболевания, клинической симптоматики, переносимости применяемых препаратов, возраста больной, от наличия осложнений и характера сопутствующей патологии, и т.д.

Для женщин, старше 40 лет, применялись андрогены, в виде метилтестостерона, по 5 мг., 4 раза в день, на протяжении 3-6 месяцев. Некоторым женщинам назначался гестринон (неместран), по 2,5 мг. в 1-й и 4-й день менструации, а затем по 2,5 мг. 2 раза в неделю на протяжении 6 месяцев.

Больным, с выраженным болевым синдромом, назначался кетанов (кеторолака трометамин, кеторолак): с целью купирования болевого синдрома назначалась начальная доза 30 мг. внутримышечно, за которой следовало введение от 15 до 30 мг. препарата каждые 6 часов, и до стихания боли, с последующим переведением на поддерживающую терапию его таблетированной формой, с расчёта по 10 мг. (1 таблетка) 4-5 раз на день. При чём, его суточная доза составляла не более 60 мг.; для длительного лечения использовалась схема перорального применения, с расчёта по 10 мг. 2-4 раза на день. Всем женщинам прописывался поливитаминный препарат («Гендевит», которого рекомендовалось принимать по 1 драже 3 раза на день. Приём назначался циклами: в течение двух месяцев, с перерывами у 2-3 недели) и гепатопротектор (дарсил, по 2 таблетки 3-4 раза на день, на протяжении всего курса лечения, с перерывами на 2 недели каждые 2 месяца).

Женщинам, у которых была анемия, взамен поливитаминов «Гендевит», назначался подобный препарат, но содержащий в своём составе железо («Фенюльс», который больными принимался по индивидуальным схемам, в зависимости от стадий заболевания). Чаще всего он принимался по 1 капсуле 2 раза на день, на протяжении 2-4 недель, после чего его доза уменьшалась до 1 капсулы в сутки, и принимался ещё на протяжении 2 недель, после которых делался 2-3-х недельный перерыв.

Лечение анемии продолжалось до полного излечения и стабилизации достигнутого результата, или длилось на протяжении всего периода лечения эндометриоза. Дополнительно назначались успокаивающие (валериана-фортэ, по 1 таблетке 3 – 4 раза на день). Приём назначался циклами: в течение 1 месяца, затем делался 3-недельный перерыв, в который назначался приём микстуры Кватэра, по 1 столовой ложке 3 раза на день). Также назначались десенсибилизирующие препараты (кальция глюконат, по 0,5 г. 4 раза на день, циклами по 3 недели ежемесячно, на протяжении 4-6 месяцев). С целью гипосенсибилизации всем больным на протяжении всего курса лечения прописывался антигистаминный препарат длительного действия (зодак, по 1 таблетке 1 раз на день). Каждой из пациенток рекомендовались диета по Певзнеру и надлежащий режим, в соответствии с её состоянием здоровья.

Третья группа пациентов, получала лечение по методике академика Василевича В.С. Авторская схемотехника включала апитерапию, которая проводилась двумя-тремя курсами, длительностью каждого у 30 дней, с интервалами в 1 месяц.

Количество пчелоужалений наращивалось постепенно, до достижения 33-45 штук за одну процедуру и удерживалось таким до конца месячного курса лечения. Пчелиное жало оставлялось в биологически-активных точках от 1 до 45 минут, что зависело от применяемой схемотехники: седатации или тонизации.

Зоны для проведения апипроцедур определялись индивидуально для каждой больной, в зависимости от особенностей эндометриоза и от наличия сопутствующей патологии. Чаще всего для зон пчелоужаления использовались стандартные точки корпоральной рефлексотерапии, с учётом тяжести и давности эндометриоза.

Апитерапия проводилась с учётом того, что данное заболевание соответствует синдромам полноты либо пустоты печени, и того, что синдром пустоты меридиана печени, сочетается с синдромами пустоты почек и сердца. Поэтому, были задействованы важнейшие лечебные точки меридиана печени, с акцентом на их противовоспалительное действие и на способность нормализовать нарушения овариально-менструального цикла.

Итак, при менструациях, сопровождающихся болевым синдромом и общими вегетативно-невротическими расстройствами, апипунктура проводилась по точкам:

1) RP6 (сань-инь-цзяо), для снятия спазма шейки матки и устранения застойных явлений в малом тазу;

2) VC3 (чжун-цзи), дня нормализации внутрибрюшного давления;

3) V32 (цы-ляо), для регуляции кровяного давления в малом тазу и расслабления матки;

4) V27 (сяо-чан-шу), для улучшения пластики и трофики в матке;

5) Е36 (цзу-сань-ли), для снижения реактивности вегетативной нервной системы.

В случаях преобладания избыточных менструаций и при наличии дисфункциональных маточных кровотечений, что характерно для синдромов пустоты печени и почек, использовалась техника тонизации точек: