Чем лечить ишемический инсульт головного мозга препараты

Ишемический инсульт: симптомы, последствия, лечение – МЕДСИ

Оглавление

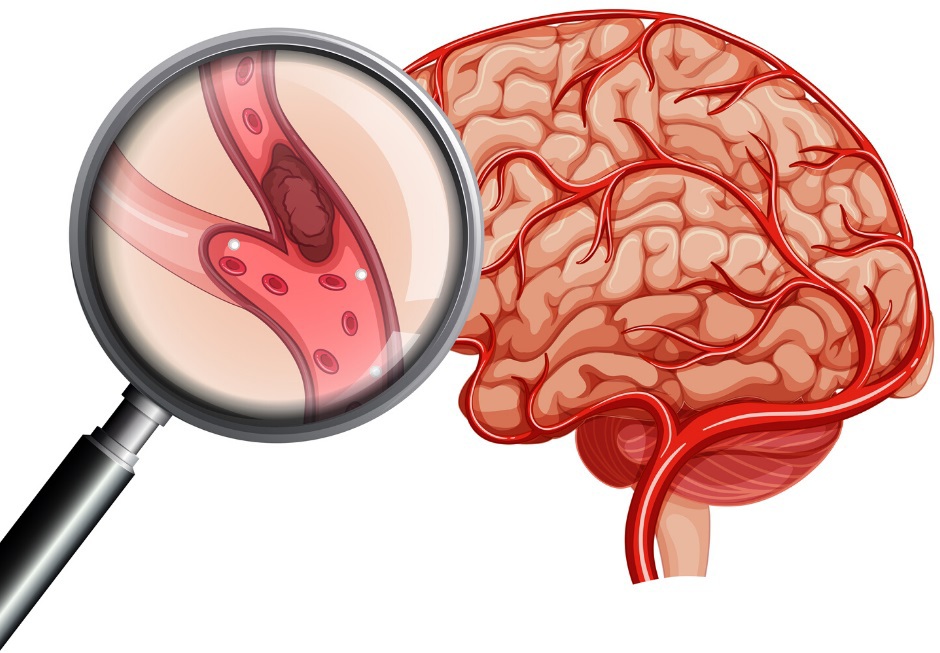

Ишемический инсульт – это состояние, которое возникает на фоне повреждения тканей головного мозга из-за нарушенного кровообращения в его сосудах и сопровождается различными неврологическими признаками. В результате его появления нарушается работа отделов мозга (в зависимости от очага заболевания).

Из трех существующих типов инсультов ишемический – самый распространенный, он встречается в 80% случаев. Прочие 20% приходятся на субарахноидальное кровоизлияние и геморрагический инсульт.

Инсульт особенно опасен последствиями: нарушение когнитивных и неврологических функций, паралич, проблемы с устной и письменной речью и др.

Формы ишемического инсульта

Выделяют несколько классификаций инсульта: по причине появления, по степени поражения тканей мозга и по степени тяжести.

Причины возникновения ишемического инсульта

К причинам возникновения инсульта относятся такие заболевания и нарушения функционирования организма, как:

Также в группе риска находятся следующие люди:

Особенно риску появления ишемического инсульта на фоне вышеперечисленных факторов подвержены мужчины и женщины от 50-ти лет.

Основные симптомы

Признаки ишемического инсульта складываются из общих признаков, характерных для всех видов инсульта, и симптомов, которые отражают характер и локализацию повреждений тканей головного мозга.

Диагностика инсульта

Квалифицированный врач-невролог может определить наличие инсульта довольно быстро. Но, чтобы назначить максимально эффективное лечение, ему необходимо выявить как локализацию поражения, так и причины его появления, сопутствующие заболевания. Для этого используются следующие диагностические процедуры и оборудование:

Ишемический инсульт головного мозга – лечение

Поскольку данное явление нарушает работу мозга, то ишемический инсульт требует лечения, которое будет комплексным и длительным. В противном случае может возникнуть отек, тромбоэмболия и другие негативные последствия.

Помните, все средства должен назначать врач. Заниматься самолечением опасно!

Питание после инсульта

Если пациенту поставлен диагноз «инсульт ишемический», лечение не должно ограничиваться только нахождением в стационаре. Важную часть борьбы с последствиями инсульта составляют правильное питание и реабилитационные мероприятия.

Необходимо включить в рацион такие продукты, как:

Категорически следует избегать:

Также необходимо снизить количество соли в пище.

Важно помнить, что после перенесенного инсульта нужно избавиться от вредных привычек (курение, прием алкогольных напитков).

Реабилитационные мероприятия после инсульта

Поскольку инсульт может повлечь за собой множество негативных последствий (нарушение речевых навыков, памяти, когнитивных функций, паралич), реабилитационные процедуры лучше проходить в специализированном учреждении (санатории). Для восстановления ряда функций необходимо обратиться к профессионалам:

Профилактика и прогноз ишемического инсульта головного мозга

При сохранении сопутствующих заболеваний или других факторов риска ишемический инсульт может возникнуть повторно. Поэтому необходимо:

По статистике, появление инсульта заканчивается летальным исходом в первые недели в 25% случаев, в 50% пациент живет после перенесенного инсульта около 5-ти лет, оставшиеся 25% могут прожить не меньше 10-ти лет.

Препараты после инсульта

Ежегодно инсульт случается почти у полумиллиона человек. Более половины из них теряют бытовую независимость. Поэтому правильный подбор препаратов, борьба с последствиями и реабилитация становится важной задачей на многие годы.

Инсульт и реабилитация

Инсульт — острое заболевание, которое связано с нарушением кровообращения и проявляется такими симптомами со стороны нервной системы как:

Выделяют 2 основные формы инсульта:

Реабилитация после инсульта начинается как можно раньше. Комплексный подход в лечении сочетает в себе лекарственную терапию, физиопроцедуры, тренировки по восстановлению утраченных функций. В фармакотерапии выделяют 3 основных направления:

Профилактика повторного инсульта

Причины, приведшие к возникновению инсульта, чаще всего никуда не исчезают и продолжают действовать на человека. От их силы и сочетаний зависит риск повторного инсульта. Профилактика повторного инсульта называется вторичной. Список состояний, на которые обращают внимание в первую очередь:

Соответственно необходима коррекция этих состояний и приведение их в норму для снижения риска повторного инсульта. Лекарственная терапия только часть лечения. Важны диета, физкультура, отказ от вредных привычек.

Антигипертензивные препараты

Артериальное давление рекомендуется снижать, даже если оно повышено совсем незначительно или в пределах нормы: «верхнее» 120-139 мм.рт.ст, «нижнее» 80-89 мм.рт.ст. Так снижение на 5 мм.рт.ст. помогает снизить развитие инсульта на 30%.

Преимущество одних групп антигипертензивных препаратов над другими не доказано. Врачу при назначении приходится учитывать индивидуальные особенности пациента, сочетаемость с другими препаратами, минимизацию побочных эффектов. При этом для пациентов после инсульта важно не только снизить давление, но и максимально его стабилизировать, пусть даже чуть выше целевых значений. Для этого используют:

Препараты препятствующие тромбообразованию

При различных аритмиях повышается риск тромбообразования и возникновение инсультов до 4 раз. Для профилактики этих состояний могут использоваться антикоагулянты и антиагреганты:

Прием этой группы препаратов обычно длительный, можно сказать, что пожизненный.

Статины

Помогают не только бороться с атеросклерозом, высокими цифрами холестерина, но и стабилизируют поверхность уже сформировавшихся бляшек, снижают уровень воспаления в сосудистой стенке, что также уменьшит риск тромбоза:

Борьба с последствиями

Лечение гипертонуса мышц

Спастичность мышц проявляется при попытке пассивного движения в конечности. Цели полностью убрать спазм может и не быть, так как некоторые пациенты используют это мышечное напряжение как элемент стабильности при движении. Проблему это представляет у лежачих пациентов, когда спазмы вызывают боль, мешает реабилитации и уходу.

Для местного устранения спазма внутримышечно могут вводиться препараты нейротоксинов:

Прием начинается с минимальной дозы препарата и постепенно увеличивается до достижения эффекта или до первых побочных явлений. Лечение этих симптомов помогает в лечебной физкультуре и предотвращает развитие контрактур в суставах.

Коррекция мозговых функций

Слабоумие может развиваться у примерно половины перенесших инсульт. В течение первых 6 месяцев риск деменции самый высокий, также он может сохраняться в течение нескольких лет.

Используются ноотропные и нейропротекторные препараты:

Лечение постинсультной депрессии

С постинсультной депрессией разной степени выраженности сталкивается 2/3 пациентов. Требования к антидепрессантам сочетают в себе минимум побочных эффектов, так как обычно есть множество других сопутствующих заболеваний. Также нужен легкий стимулирующий эффект, так как у большинства пациентов развивается астения. Для этой цели могут подойти селективные ингибиторы обратного захвата серотонина:

Эффект обычно наступает через 2 недели. Отменять препараты необходимо постепенно.

Постинсультные боли

Ощущения по типу жжения от ледяной воды возникают после поражения участков мозга, отвечающих за болевую чувствительность. Для лечения используют комбинации перечисленных выше антидепрессантов с антиковульсантами:

В дополнение к лекарствам может использоваться метод транскраниальной электростимуляции.

Патогенетическое лечение

К препаратам, влияющим на механизмы развития неврологических проблем в постинсультном периоде, можно отнести нейропротекторы и антиоксиданты:

Вывод

Список препаратов, которые, как может показаться, могут быть показаны после инсульта огромен. Важны не сами препараты по отдельности, а комплекс мероприятий. Вводить новые препараты или отменять должен доктор, чтобы лечение было эффективным и безопасным. Также желательно узнать прогноз и ставить реалистичные цели по восстановлению, так как объем поражения мозга может накладывать значительные ограничения независимо от интенсивности реабилитации.

Инсульт: причины, признаки, диагностика, лечение

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт мозга – это внезапно возникшее нарушение кровоснабжения участка головного мозга, повлекшее за собой снижение его функций. ОНМК входит в число цереброваскулярных заболеваний и в совокупности с прочими занимает 1-е место в структуре заболеваемости и смертности населения Земли [4].

Что такое инсульт

Имеется высокий риск смерти в первые несколько часов, а затем в период до 28 суток после сосудистой катастрофы. Ежегодная смертность от инсульта в РФ составляет 374 случая на 100000 [10]. В 2018 г. в остром периоде инсульта умерли 35% пациентов, к концу первого года этот показатель увеличивается на 15%, а в целом, в первые 5 лет летальность инсультов составляет 44% [11]. Смертность от инсультов составила 92,9 на 100000 населения, а больничная летальность – 19,1% [5].

Причины инсульта

Признаки начинающегося инсульта

Пациент подлежит госпитализации в неврологическое или нейрохирургическое отделение, где и будет осуществляться лечение инсульта. Чем быстрее пациент окажется в стационаре, тем более эффективна терапия.

Симптомы инсульта

Причинами смерти могут быть отек мозга, пневмония, сердечная недостаточность, повторный инсульт. В тяжелых случаях может развиться «синдром запертого человека»: пациент находится в сознании, но не может двигаться, глотать и говорить [3].

Последствия инсульта

Диагностика инсультов

Анализы при инсульте

Для подготовки к нейрохирургическому вмешательству дополнительно выполняют анализ крови на гепатиты В, С, сифилис, ВИЧ, определение группы крови и резус-фактора.

Лечение инсульта

Реабилитация при инсульте

Реабилитационный процесс продолжается в течение всего периода госпитализации. На втором этапе больных с серьезными нарушениями, не способных передвигаться самостоятельно, направляют в реабилитационные отделения или специализированные стационары. Тех, кто может ходить самостоятельно или с поддержкой, реабилитируют в амбулаторных центрах на базе поликлиник и санаториев.

Процесс реабилитации не должен прерываться, поэтому занятия необходимо продолжать и в домашних условиях. Конечно, на дому отсутствуют высокотехнологичные роботизированные комплексы, физиотерапевтическая аппаратура, но возможны занятия ЛФК, массаж, работа с психологом, логопедом и эрготерапевтом. Для этого используют телемедицинские технологии, организуют посещения специалистов реабилитационного профиля.

В индивидуальную программу реабилитации входят не только направление на восстановительное лечение, но и технические средства реабилитации. Однако обычно родственникам также приходится прилагать значительные физические и финансовые ресурсы для достижения наилучшего эффекта [7].

Ишемический инсульт: лечение и реабилитация

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое каждый год поражает 15 миллионов человек по всему миру и 450 тысяч в России. Несколько десятков лет назад наступление подобного состояния в большинстве случаев заканчивалось смертью. От инсульта скончались Екатерина II, Александр Дюма, Максимилиан Волошин и Иоганн Бах. Если бы эти известные люди были нашими современниками, то их шансы на спасение были бы значительно выше, ведь сегодня врачи спасают пациентов с закупоркой и разрывом сосудов, а после помогают им вернуться к активной жизни.

Что такое ишемический инсульт

Функционирование такого удивительного органа как головной мозг требует огромного количества топлива — энергии. Без кислорода нервные клетки погибают быстрее, чем любые другие в человеческом организме. Если вы остановите подачу крови в мышцах или костях, например, при травме, то ткани сохранят жизнеспособность еще в течение часа, нейронам головного мозга для гибели достаточно нескольких минут.

Наш центр предлагает медицинскую программу реабилитации после инсульта. Узнайте подробности по ссылке

Ишемией называют патологическое сужение просветов сосудов, от нее страдают ткани расположенные рядом с областью закупорки. Ишемический инсульт может закончится без врачебного вмешательства. По интенсивности приступы делят на:

Важно! Если ишемический инсульт не закончился серьезными последствиями, он должен стать важным сигналом о том, что с организмом не все в порядке. Выживаемость после первичного инсульта — 70%, но уже спустя 5 лет —50%, а через 10 лет — 20%.

Приступы также делят в зависимости от причины, вызвавшей нарушение кровообращения:

Отличие геморрагического инсульта от ишемического

Инсульты делят на два основных типа: ишемический (87% случаев) и геморрагический (20% случаев). Они отличаются типом повреждения, вызвавшим дефицит кислорода.

Причины ишемического инсульта

К приступу может привести комплекс внешних и внутренних факторов. В группу риска можно отнести человека, если у него отмечается:

Реабилитация после ишемического инсульта: основные принципы

Успешность восстановления пациента после приступа зависит от размеров и расположения очага поражения, возраста пациента и наличия у него других заболеваний.

Программы реабилитации после инсульта — это комплекс мероприятий, направленных на разработку парализованных рук и ног, обучение базовым функциям: ходьбе, приему пищи, гигиене. Специалисты назначают двигательные тренировки, речевые упражнения и задачи для активизации памяти, проводят физиотерапию, массаж и разрабатывают диету.

Реабилитация после инсульта

8500 рублей/сутки

Ишемический инсульт: лечение движением

Данный тип реабилитации можно применять уже на ранних этапах восстановления. Начинать можно со сгибания пальцев рук и ног здоровой стороны, разминания кистей и ступней. Эти простые движения помогут активизировать пораженные участки. Далее можно сгибать и плавно вращать суставы рук и ног. Упражнения отлично сочетаются с массажем.

Для восстановления двигательной функции рук и плеч можно использовать захват над кроватью, за который пациент может держаться, к которому может тянуться. Когда часть активности вернется захват можно разместить выше, чтобы усложнить задачу. Отлично работает тренажер-кольцо из мягкой резины, который необходимо растягивать руками и ногами.

Возвращение речи

Вернуть способность общаться сложнее, чем начать двигательную активность. Порой восстановление речи занимает до нескольких лет. Однако, работать со способностью говорить можно даже на ранних этапах, для этого надо общаться с человеком, даже если он не может ответить. Центр речи активизируется, когда пациент слышит, как к нему обращаются. Также важно восстанавливать мышцы челюсти, для этого существует целый ряд упражнений для губ и языка.

Для тренировок пострадавшему могут предлагать закончить слово (произнести последний звук), затем предложение. Можно петь вместе с пациентом, читать популярные стихи, скороговорки.

Тренировка памяти

Специалисты рекомендуют выбирать упражнения, соотносящие с прошлыми хобби пациента, чтобы тренировка больше напоминала развлечение и доставляла радость.

Особенности питания

Если человек потерял чувствительность одной стороны гортани, то ему приходится учиться принимать пищу заново, вырабатывая новые рефлексы. Для упрощения обучения используются специальные тренировки:

К приему пищи пациентов при восстановлении после ишемического инсульта, есть определенные требования:

Меню для пациентов после ишемического инсульта

Многие пациенты после перенесенного инсульта испытывают проблемы с памятью, поэтому могут забывать поесть. Очень важно контролировать регулярность приемов пищи на стадии восстановления.

Важно! Все блюда готовятся без добавления соли. Если необходимо можно немного подсолить их перед подачей.

Для разработки меню, особенно для пожилых и лежачих пациентов, лучше привлекать специалиста, который составит правильное соотношение калорийности, белков, жиров и углеводов. В любом случае, пища должна быть легкой, чтобы не перегружать пищеварительную систему, но содержать достаточно нутриентов.

Медикаментозная терапия

Лекарственные препараты при ишемическом инсульте назначает только врач. Многие средства можно принимать только при строгом контроле медиков, поскольку эти лекарства могут оказывать сильное влияние на ослабленный организм.

Сроки восстановления после ишемического инсульта

Куликова Анна Александровна, невролог

Ишемический инсульт головного мозга — симптомы, лечение, последствия, прогноз

Ишемический инсульт — смертельноопасное состояние, обусловленное недостатком кровоснабжения головного мозга. После проявления первых симптомов неврологического характера, счет идет на минуты. Спасти пациента можно только если как можно быстрее доставить его в больницу. В рекомендациях ВОЗ прописана отдельная концепция «Время — мозг». Ее основная мысль — чем раньше человеку будет оказана помощь, тем больше вероятность сохранить возможность вести полноценную жизнь.

Причины ишемического инсульта

Природа ишемии кроется в нарушениях работы сердца, сосудов. В зависимости от конкретной проблемы ишемический инсульт делят на четыре типа:

В группе риска по ишемическому инсульту больные с хроническими или ранее перенесенными сердечно-сосудистыми патологиями, а также болезнями, негативно влияющими на кровообращение.

Дополнительными факторами, повышающими вероятность инсульта являются:

Ишемия приводит к кислородному голоданию, гибели клеток головного мозга. Степень повреждения тканей зависит от времени оказания больному экстренной медицинской помощи.

Проявления инсульта демонстрируют, какая часть мозга пострадала больше всего. В числе характерных симптомов состояния:

Внимание: даже одного из перечисленных симптомов достаточно для совершения звонка в службу скорой помощи.

Родственники могут понять, что у близкого человека произошел инсульт, если у него наблюдается ассиметричность лица при улыбке, невозможность удержать обе руки приподнятыми на 90°.

До приезда врачей больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить стягивающую одежду. Перевернуть его на бок, чтобы предотвратить захлебывание рвотными массами. Хорошо запоминать динамику развития симптоматики, описать наблюдения прибывшей бригаде медиков. Заранее следует подготовить необходимые для госпитализации документы (паспорт, полис ОМС).

Внимание: запрещено предлагать больному воду, еду, медикаменты. У него может быть нарушен глотательный рефлекс.

По пути в больницу врачи проведут мероприятия, направленные на нормализацию дыхания пациента, снижение давления, предотвращение отека мозга, остановку судорог.

После прибытия человека в медицинское учреждение, ему измерят АД, сделают кардиограмму. Эти исследования показывают характерные для ишемического инсульта изменения в организме.

Для уточнения диагноза потребуются:

Обследование пациент, как правило, проходит параллельно с первичными терапевтическими мероприятиями.

В случае, когда человека привезли в больницу в течение трех часов после инсульта, целесообразна процедура уничтожения тромба (тромболизис). Она быстро ликвидирует кислородное голодание, что позволяет максимально восстановить поврежденные участки мозга.

Медикаментозную терапию проводят с использованием препаратов нескольких групп:

Больному показаны манипуляции по насыщению крови кислородом (оксигенотерапия). При необходимости пациента подключают к аппарату ИВЛ.

Медперсонал следит за правильным положением тела человека, питанием, соблюдением питьевого режима. Проводит профилактику образования пролежней, развития осложнений в виде пневмонии, повторных тромбозов, инфекций мочеполовой системы.

Последствия ишемического инсульта

К сожалению, даже при условии своевременно оказанной помощи у двух из трех пациентов проявляются негативные последствия перенесенного инсульта.

Наиболее распространенные из них:

Выраженность проявлений зависит от размера пораженного участка мозга, локализации повреждения, а также действий самого больного во время реабилитационного периода.

Восстановление человека после ишемического инсульта проходит в три этапа:

Успех реабилитации зависит не только от больного, но и его окружения. Важно поддерживать человека в эмоционально стабильном состоянии, хорошем настроении.

Полностью застраховаться от ишемического инсульта не получится, но можно снизить риск его развития. Для этого надо:

Для предотвращения повторного инсульта нужно четко соблюдать все врачебные рекомендации, принимать назначенные препараты противотромбической терапии.

Пациентам, входящим в группу риска, а также людям старше 40 лет, надо проходить ежегодные обследования, направленные на раннее обнаружение заболеваний сердца, сосудов, их своевременное лечение.

По данным ВОЗ, инсульт занимает второе место по смертности пациентов. Погибает каждый восьмой больной с данным диагнозом. Прогноз выздоровления напрямую зависит от оперативности обращения за квалифицированной помощью, действий пациента во время лечения, реабилитации. Согласно медицинской статистике, у 18% пациентов, прервавших медикаментозную терапию после первого перенесенного инсульта, рецидив болезни происходит в первые пять лет. Чтобы избежать инвалидизации, летального исхода, нужно четко соблюдать все рекомендации, назначения.

Ишемический инсульт: симптомы, последствия, лечение – МЕДСИ

Оглавление

Ишемический инсульт – это состояние, которое возникает на фоне повреждения тканей головного мозга из-за нарушенного кровообращения в его сосудах и сопровождается различными неврологическими признаками. В результате его появления нарушается работа отделов мозга (в зависимости от очага заболевания).

Из трех существующих типов инсультов ишемический – самый распространенный, он встречается в 80% случаев. Прочие 20% приходятся на субарахноидальное кровоизлияние и геморрагический инсульт.

Инсульт особенно опасен последствиями: нарушение когнитивных и неврологических функций, паралич, проблемы с устной и письменной речью и др.

Формы ишемического инсульта

Выделяют несколько классификаций инсульта: по причине появления, по степени поражения тканей мозга и по степени тяжести.

Причины возникновения ишемического инсульта

К причинам возникновения инсульта относятся такие заболевания и нарушения функционирования организма, как:

Также в группе риска находятся следующие люди:

Особенно риску появления ишемического инсульта на фоне вышеперечисленных факторов подвержены мужчины и женщины от 50-ти лет.

Основные симптомы

Признаки ишемического инсульта складываются из общих признаков, характерных для всех видов инсульта, и симптомов, которые отражают характер и локализацию повреждений тканей головного мозга.

Диагностика инсульта

Квалифицированный врач-невролог может определить наличие инсульта довольно быстро. Но, чтобы назначить максимально эффективное лечение, ему необходимо выявить как локализацию поражения, так и причины его появления, сопутствующие заболевания. Для этого используются следующие диагностические процедуры и оборудование:

Ишемический инсульт головного мозга – лечение

Поскольку данное явление нарушает работу мозга, то ишемический инсульт требует лечения, которое будет комплексным и длительным. В противном случае может возникнуть отек, тромбоэмболия и другие негативные последствия.

Помните, все средства должен назначать врач. Заниматься самолечением опасно!

Питание после инсульта

Если пациенту поставлен диагноз «инсульт ишемический», лечение не должно ограничиваться только нахождением в стационаре. Важную часть борьбы с последствиями инсульта составляют правильное питание и реабилитационные мероприятия.

Необходимо включить в рацион такие продукты, как:

Категорически следует избегать:

Также необходимо снизить количество соли в пище.

Важно помнить, что после перенесенного инсульта нужно избавиться от вредных привычек (курение, прием алкогольных напитков).

Реабилитационные мероприятия после инсульта

Поскольку инсульт может повлечь за собой множество негативных последствий (нарушение речевых навыков, памяти, когнитивных функций, паралич), реабилитационные процедуры лучше проходить в специализированном учреждении (санатории). Для восстановления ряда функций необходимо обратиться к профессионалам:

Профилактика и прогноз ишемического инсульта головного мозга

При сохранении сопутствующих заболеваний или других факторов риска ишемический инсульт может возникнуть повторно. Поэтому необходимо:

По статистике, появление инсульта заканчивается летальным исходом в первые недели в 25% случаев, в 50% пациент живет после перенесенного инсульта около 5-ти лет, оставшиеся 25% могут прожить не меньше 10-ти лет.

Препараты после инсульта

Ежегодно инсульт случается почти у полумиллиона человек. Более половины из них теряют бытовую независимость. Поэтому правильный подбор препаратов, борьба с последствиями и реабилитация становится важной задачей на многие годы.

Инсульт и реабилитация

Инсульт — острое заболевание, которое связано с нарушением кровообращения и проявляется такими симптомами со стороны нервной системы как:

Выделяют 2 основные формы инсульта:

Реабилитация после инсульта начинается как можно раньше. Комплексный подход в лечении сочетает в себе лекарственную терапию, физиопроцедуры, тренировки по восстановлению утраченных функций. В фармакотерапии выделяют 3 основных направления:

Профилактика повторного инсульта

Причины, приведшие к возникновению инсульта, чаще всего никуда не исчезают и продолжают действовать на человека. От их силы и сочетаний зависит риск повторного инсульта. Профилактика повторного инсульта называется вторичной. Список состояний, на которые обращают внимание в первую очередь:

Соответственно необходима коррекция этих состояний и приведение их в норму для снижения риска повторного инсульта. Лекарственная терапия только часть лечения. Важны диета, физкультура, отказ от вредных привычек.

Антигипертензивные препараты

Артериальное давление рекомендуется снижать, даже если оно повышено совсем незначительно или в пределах нормы: «верхнее» 120-139 мм.рт.ст, «нижнее» 80-89 мм.рт.ст. Так снижение на 5 мм.рт.ст. помогает снизить развитие инсульта на 30%.

Преимущество одних групп антигипертензивных препаратов над другими не доказано. Врачу при назначении приходится учитывать индивидуальные особенности пациента, сочетаемость с другими препаратами, минимизацию побочных эффектов. При этом для пациентов после инсульта важно не только снизить давление, но и максимально его стабилизировать, пусть даже чуть выше целевых значений. Для этого используют:

Препараты препятствующие тромбообразованию

При различных аритмиях повышается риск тромбообразования и возникновение инсультов до 4 раз. Для профилактики этих состояний могут использоваться антикоагулянты и антиагреганты:

Прием этой группы препаратов обычно длительный, можно сказать, что пожизненный.

Статины

Помогают не только бороться с атеросклерозом, высокими цифрами холестерина, но и стабилизируют поверхность уже сформировавшихся бляшек, снижают уровень воспаления в сосудистой стенке, что также уменьшит риск тромбоза:

Борьба с последствиями

Лечение гипертонуса мышц

Спастичность мышц проявляется при попытке пассивного движения в конечности. Цели полностью убрать спазм может и не быть, так как некоторые пациенты используют это мышечное напряжение как элемент стабильности при движении. Проблему это представляет у лежачих пациентов, когда спазмы вызывают боль, мешает реабилитации и уходу.

Для местного устранения спазма внутримышечно могут вводиться препараты нейротоксинов:

Прием начинается с минимальной дозы препарата и постепенно увеличивается до достижения эффекта или до первых побочных явлений. Лечение этих симптомов помогает в лечебной физкультуре и предотвращает развитие контрактур в суставах.

Коррекция мозговых функций

Слабоумие может развиваться у примерно половины перенесших инсульт. В течение первых 6 месяцев риск деменции самый высокий, также он может сохраняться в течение нескольких лет.

Используются ноотропные и нейропротекторные препараты:

Лечение постинсультной депрессии

С постинсультной депрессией разной степени выраженности сталкивается 2/3 пациентов. Требования к антидепрессантам сочетают в себе минимум побочных эффектов, так как обычно есть множество других сопутствующих заболеваний. Также нужен легкий стимулирующий эффект, так как у большинства пациентов развивается астения. Для этой цели могут подойти селективные ингибиторы обратного захвата серотонина:

Эффект обычно наступает через 2 недели. Отменять препараты необходимо постепенно.

Постинсультные боли

Ощущения по типу жжения от ледяной воды возникают после поражения участков мозга, отвечающих за болевую чувствительность. Для лечения используют комбинации перечисленных выше антидепрессантов с антиковульсантами:

В дополнение к лекарствам может использоваться метод транскраниальной электростимуляции.

Патогенетическое лечение

К препаратам, влияющим на механизмы развития неврологических проблем в постинсультном периоде, можно отнести нейропротекторы и антиоксиданты:

Вывод

Список препаратов, которые, как может показаться, могут быть показаны после инсульта огромен. Важны не сами препараты по отдельности, а комплекс мероприятий. Вводить новые препараты или отменять должен доктор, чтобы лечение было эффективным и безопасным. Также желательно узнать прогноз и ставить реалистичные цели по восстановлению, так как объем поражения мозга может накладывать значительные ограничения независимо от интенсивности реабилитации.

Лечение острого ишемического инсульта

В России инсульт занимает 2-е место в структуре общей смертности населения и является основной причиной стойкой утраты трудоспособности: примерно 20% больных, перенесших инсульт, становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторонней помощи. Среди всех

В России инсульт занимает 2-е место в структуре общей смертности населения и является основной причиной стойкой утраты трудоспособности: примерно 20% больных, перенесших инсульт, становятся тяжелыми инвалидами и нуждаются в посторонней помощи. Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга.

Ишемический инсульт представляет собой гетерогенный клинический синдром. Согласно международным критериям TOAST, выделяют несколько патогенетических вариантов ишемического инсульта: инсульт, связанный с поражением артерий крупного калибра и развивающийся по типу атеротромбоза или артерио-артериальной эмболии; кардиоэмболический инсульт; микрососудистый (лакунарный) инсульт; редкие формы (синдром моя-моя, инсульт на фоне воспаления стенки сосуда (васкулит), расслоения (диссекция) стенки артерий и др.), а также недифференцированные формы. Лечение и вторичная профилактика ишемического инсульта должны проводиться с учетом его патогенетического варианта.

В начале 1990-х гг. было показано, что развитие инфаркта в первые минуты и часы заболевания происходит по быстрым механизмам некротической смерти клеток. Пусковым звеном является энергетический дефицит, который инициирует так называемый глутамат-кальциевый каскад, характеризующийся избыточным высвобождением возбуждающих аминацидергических нейротрансмиттеров — аспартата и глутамата — и чрезмерным внутриклеточным накоплением ионов Са2+ — основного триггера конечных механизмов каскада, приводящих к смерти клетки.

Формирование ядерной зоны («сердцевины» инфаркта) завершается через 5–8 мин с момента острого нарушения мозгового кровообращения. Данная область мозга окружена потенциально жизнеспособной зоной «ишемической полутени» (пенумбра), в которой снижен уровень кровотока, однако в целом сохранен энергетический метаболизм и присутствуют функциональные, но не структурные изменения.

Формирование 50% всего объема инфаркта происходит в течение первых 90 мин с момента развития инсульта, 70–80% — в течение 360 мин, в связи с чем первые 3–6 ч заболевания получили название «терапевтического окна», внутри которого лечебные мероприятия могут быть наиболее эффективными за счет спасения зоны пенумбры.

В то же время процессы, начавшиеся в первые часы заболевания, сохраняют свою значимость и в более поздние сроки, особенно при обширных размерах области ишемического поражения. Они индуцируют и поддерживают другие «отдаленные последствия ишемии»: реакцию генома с включением генетически запрограммированных молекулярных программ, дисфункцию астроцитарного и микроглиального клеточных пулов с развитием иммунных изменений и локального воспаления в очаге ишемии, нарушения микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера. Время «доформирования» инфарктных изменений в каждом случае индивидуально и составляет от 3 до 7 сут с момента нарушения мозгового кровообращения.

Поэтому при инсульте очень важно оказание быстрой и патогенетически обоснованной медицинской помощи, желательно в течение первых 2–3 ч с момента его развития.

Современные представления о механизмах развития ишемического инсульта позволили выделить два основных направления патогенетической терапии: улучшение перфузии ткани мозга (ранняя реканализация сосуда и реперфузия) и нейропротективная терапия.

При восстановлении адекватной перфузии ткани головного мозга клинического улучшения у больных можно ожидать даже в случае отсутствия у них при МРТ визуализируемой зоны диффузионно-перфузионного несоответствия.

Проведение терапевтической реперфузии целесообразно в пределах 3–6 ч, затем при ее применении значительно нарастает риск не только реперфузионного повреждения, но и геморрагических осложнений. Таким образом, реперфузия должна быть ранней, по возможности активной и кратковременной.

Характер реперфузионной терапии определяется патогенетическим вариантом развития инсульта. При окклюзии артерий среднего и крупного калибра эффективность терапевтических мероприятий определяется достижением ранней реканализации сосуда. При частичном восстановлении кровотока подобное «драматическое» улучшение наступает почти у половины больных, тогда как у пациентов с отсутствием ранней реканализации пораженного сосуда значимого клинического улучшения в течение первых 24 ч не происходит. Более того, в отдаленном периоде, через 3 мес после перенесенного инсульта, достоверно более полное восстановление нарушенных неврологических функций наблюдается у больных с полной ранней реканализацией окклюзированной артерии и быстрым (в течение первых суток) регрессом очаговых симптомов.

Установлено, что выраженность положительной клинической динамики зависит от скорости лизиса тромба: наилучшее восстановление неврологических функций происходит при быстром (почти мгновенном) лизисе тромба. При этом скорость лизиса тромба варьирует при разных патогенетических вариантах инсульта. Наиболее быстрый и полный лизис происходит при кардиоэмболическом инсульте, что сопровождается достоверным улучшением исхода инсульта и более полным функциональным восстановлением больного. Медленная реканализация чаще наблюдается при атеротромботическом поражении артерии и может не сопровождаться значимым улучшением клинической динамики.

Спонтанная реканализация окклюзированной артерии наблюдается примерно у 10% больных с ишемическим инсультом. Проведение раннего ультразвукового исследования (транскраниальной ультразвуковой допплерографии — аппараты Angiodin 3, Companion III, Sonovit SV-30, Биомед-2, Сономед-500) повышает частоту возможной реканализации до 20%.

При большинстве окклюзий артерий среднего и крупного калибра терапией выбора является тромболизис, обеспечивающий раннюю реканализацию в 30-40% случаев. В настоящее время разработаны пять поколений тромболитиков:

I поколение — системные тромболитики: природные активаторы плазминогена (стрептокиназа, урокиназа);

II поколение — фибриноселективные тромболитики: рекомбинантный тканевый активатор плазминогена (rt-PA, альтеплаза, актилиза), рекомбинантная проурокиназа;

III поколение — усовершенствованные rt-PA и другие активаторы плазминогена: фибринспецифичная форма rt-PA — тенектеплаза, негликозилированная форма rt-PA — ретеплаза, rt-PA с длительным периодом полувыведения — ланотеплаза, ацилированный комплекс «стрептокиназа + плазминоген», обеспечивающий направленную доставку к тромбу, фибринактивированный человеческий плазминоген;

IV поколение — усовершенствованные активаторы плазминогена III поколения (биосинтетические);

V поколение — композиции тромболитиков (rt-PA + +конъюгат «урокиназа-плазминоген» и др.).

Тромболитики I поколения не применяются в клинических условиях из-за системного действия на гемостаз и высокой частоты геморрагических осложнений. Тромболитики III–V поколений проходят испытания пока еще в экспериментальных доклинических работах.

Основную роль в клинической практике играют тромболитики II поколения: rt-PA и рекомбинантная проурокиназа, обладающие малым системным тромболитическим эффектом, действующие преимущественно на свежий тромб и не активирующие факторы свертывания крови V и VII, что существенно снижает риск развития генерализованных геморрагических осложнений.

Рекомбинантный тканевый активатор плазминогена рекомендован к применению в первые 180 мин после развития ишемического инсульта, обусловленного окклюзией артерии среднего и крупного диаметра, при отсутствии геморрагического компонента в очаге ишемии и зоны обширной гиподенсивности на КТ/МРТ головного мозга, превышающей 1/3 области средней мозговой артерии, при значениях системного артериального давления не выше 180/110 мм рт. ст. Следует использовать дозу 0,9 мкг/кг, максимально — 90 мг/сут; 10 % дозы вводится внутривенно струйно, оставшиеся 90% — внутривенно капельно в течение 60 мин.

Применение рекомбинантной проурокиназы сопровождается реканализацией сосуда в 40% случаев, но вызывает геморрагические осложнения у 10,2% больных. Использование препарата целесообразно при ангиографически подтвержденной окклюзии крупной артерии (внутренняя сонная, средняя мозговая, основная). Рекомбинантную проурокиназу применяют интраартериально, в сопровождении низких доз внутривенно вводимого гепарина. Улучшение исхода заболевания регистрируется в течение 3 мес наблюдения, даже при отсроченном на 6 ч от начала острого ишемического инсульта введении препарата. Это свидетельствует о том, что тромболитическая терапия может быть эффективна за пределами «трехчасового диапазона» в случае тщательного отбора пациентов.

Одним из перспективных направлений реканализации является хирургическое удаление тромба — эндоваскулярная экстракция или иссечение. Результаты закончившегося исследования Merci Retriever Study, оценивающего эффективность эндоваскулярной экстракции тромба с помощью технологий Concentric Medical Inc., показали, что быстрая (мгновенная) реканализация окклюзированного сосуда наступает в 48% случаев, а реканализация в течение первых суток — в 81% случаев. Каких-либо осложнений, возникающих в результате манипуляции, не выявлено.

Противопоказаниями к проведению ранней реканализации окклюзированной артерии являются: позднее поступление в стационар (за пределами «терапевтического окна»); отсутствие подтвержденной при транскраниальной допплерографии окклюзии среднего и крупного диаметра (гемодинамический, лакунарный и другие патогенетические варианты инсульта); геморрагический синдром любой локализации и этиологии, наблюдавшийся у больного за последние 3 мес перед инсультом; опухоли, травмы; операции, перенесенные в последние 6 нед до инсульта; резистентная к терапии артериальная гипертензия с артериальным давлением выше 180/110 мм рт. ст.

Теоретические данные позволяли полагать, что антикоагулянты, в частности гепарин, должны быть эффективными при ишемическом инсульте. Однако международные исследования (International Stroke Trial Collaborative Group) показали, что при лечении гепарином больных с ишемическим инсультом высокий риск развития раннего кровоизлияния превышает положительный эффект терапии. Лишь субгрупповой анализ post-hoc доказал целесообразность применения антикоагулянтной терапии гепарином в первые дни прогредиентного атеротромботического инсульта, а также при подтвержденной кардиогенной эмболии и проведении хирургических вмешательств на сосудах мозга. Гепарин назначают в течение первых 3–5 дней заболевания в суточной дозе до 10–15 тыс. ед. под контролем лабораторных показателей, прежде всего АЧТВ (которое не должно увеличиваться более чем в 2 раза). За 1–2 дня до окончания курса лечения гепарином целесообразно постепенное снижение его дозы с назначением антикоагулянтов непрямого действия (аценокумарол, варфарин, этил бискумацетат), прием которых продолжается в последующие 2–3 нед. Наиболее эффективно применение варфарина в дозе 2–5 мг/сут, особенно при длительной предшествующей терапии гепарином, при наличии мерцательной аритмии, после протезирования клапанов сердца или сопутствующем инфаркте миокарда. В случае отсутствия сопутствующей кардиальной патологии возможно назначение фенилина в суточной дозе 0,03–0,06 г. Следует помнить, что лечение антикоагулянтами непрямого действия также необходимо проводить под строгим лабораторным контролем показателей коагулограммы. Биологическая активность гепарина зависит от плазменного ингибитора протеаз — антитромбина-3. Поэтому при дефиците антитромбина-3 больным с нарастающим тромбозом основной или внутренней сонной артерии рекомендуется одновременно с гепарином вводить плазму крови (альбумин, декстран — 100 мл 1–2 раза в день).

Среди негеморрагических осложнений гепаринотерапии следует отметить преходящую тромбоцитопению (у 25% пациентов, причем у 5% — тяжелую), а также парадоксальную тромбоэмболию (Reilly et al., 2001), вследствие вызванной гепарином агрегации тромбоцитов. Тромбоэмболические осложнения, вызванные применением гепарина, лечатся прекращением его введения и назначением непрямых антикоагулянтов.

Таким образом, назначение гепарина в первые дни ишемического инсульта может быть рекомендовано лишь ограниченному контингенту больных. Вместе с тем в настоящее время показано, что, в отличие от обычного гепарина, низкомолекулярные гепарины (НМГ) с молекулярной массой 4000–5000 дальтон (эноксапарин (клексан), фраксипарин, фрагмин, кливарин и др.) обладают преимущественно анти-Ха-факторной активностью, причем ингибируют даже те молекулы фактора Xа, которые успели связаться с поверхностью тромбоцитов. Преимуществами НМГ являются также: меньшее связывание их с эндотелием сосудов и плазменными белками, что ведет к лучшей усвояемости этих препаратов и быстрой их всасываемости из подкожных жировых депо (после подкожного введения «усваивается» 90% НМГ и лишь 15–30% обычного гепарина); более длинный период полувыведения (возможно их подкожное введение 1–2 раза в сутки и более редкий лабораторный контроль); меньшая афиннность к фактору Виллебранда, что способствует уменьшению влияния этих гепаринов на клеточное звено гемостаза (тромбоциты) и значительному уменьшению риска развития «гепариновых тромбоцитопении/тромбоза», а также позволяет лучше прогнозировать антикоагулянтные эффекты даже при использовании высоких доз препаратов. Геморрагические осложнения при использовании НМГ, как правило, более редки и менее выражены, чем при лечении обычным гепарином. Важно, что эти препараты предотвращают риск развития тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии — одних из наиболее грозных осложнений острого периода инсульта.

Гемодилюция и антиагрегантная терапия, не оказывая радикального реперфузионного действия, несколько улучшают микроциркуляцию в ткани мозга, что служит основанием для традиционного их применения в первые дни ишемического инсульта под контролем гемореологических и сердечно-сосудистых показателей.

Гемодилюцию проводят низкомолекулярными декстранами (реополиглюкин, реомакродекс, лонгастерил, реохем — по 250—500 мл внутривенно капельно). Основным ориентиром эффективности гемодилюции является снижение уровня гематокрита до 30—35%.

Сравнительное сопоставление влияния различных антитромбоцитарных препаратов показало высокую эффективность ацетилсалициловой кислоты (тромбо АСС, аспирин кардио) в дозе 1 мг/кг/сут при отсутствии достаточного антиагрегационного эффекта меньших доз препарата, что связано с недостаточным их влиянием на цАМФ и концентрацию простациклина. Установлена также эффективность пентоксифиллина (трентала, флекситала, пентилина), оказывающего комплексное реологическое действие, направленное не только на уменьшение агрегационной способности тромбоцитов, но и на улучшение деформируемости мембран эритроцитов и нормализацию микроциркуляции в целом. У больных молодого возраста с гиперкинетическим типом кровообращения (выраженная тахикардия, стойкое повышение систолического артериального давления) предпочтителен выбор малых доз β-адреноблокаторов (обзидан, анаприлин, индерал), обладающих антиагрегационными свойствами. У пожилых больных целесообразно назначение ангиопротекторов (ангинин, продектин, пармидин), также оказывающих антитромбоцитарное действие.

Позитивное влияние на состояние церебральной гемодинамики оказывают препараты комплексного сосудисто-метаболического действия, ярким представителем которых является кавинтон (винпоцетин). Анализ 25-летнего опыта применения препарата показал, что кавинтон улучшает мозговой кровоток и микроциркуляцию, оказывая избирательное вазодилатирующее и антивазоконстрикторное действие на церебральные сосуды, ингибируя агрегацию и адгезию форменных элементов крови, нормализуя деформируемость мембран эритроцитов. Наряду с этим препарат способствует улучшению энергетического метаболизма, оптимизируя окислительно-восстановительные процессы, активизируя транспорт кислорода и глюкозы, а также их утилизацию в ткани головного мозга. Кавинтон обладает антиоксидантными и антиэксайтотоксическими свойствами, нормализует ионный градиент клеточных мембран. При ишемическом инсульте в острой фазе эффективно назначение препарата в дозе 10–20 мг/сут внутривенно капельно (в разведении на 500 мл физиологического раствора) в течение 7–10 дней (в некоторых случаях до 21 дня) с дальнейшим переводом больного на прием таблетированных форм препарата: кавинтона форте — по 10 мг 3 раза в сутки в течение 3–4 нед, затем — кавинтона — по 5 мг 3 раза в сутки в течение 1–3 мес.

Проведение активной реперфузионной терапии возможно лишь в стационаре после нейровизуализирующего исследования (КТ/МРТ головного мозга), позволяющего исключить геморрагический компонент поражения, оценить размеры ишемизированной территории и патогенетический вариант инсульта. Это оттеняет преимущества другого направления терапии — нейропротекции (цитопротекции, метаболической защиты мозга), которая может использоваться на догоспитальном этапе при появлении первых симптомов инсульта даже при возможном геморрагическом его характере.

Первичная нейропротекция направлена на прерывание быстрых механизмов некротической смерти клеток — реакций глутамат-кальциевого каскада. Применение этого вида нейропротекции следует начинать с первых минут ишемии и продолжать лечение на протяжении первых 3 дней инсульта, особенно активно в первые 12 ч. Вторичная нейропротекция направлена на уменьшение выраженности «отдаленных последствий ишемии», т. е. на блокаду провоспалительных цитокинов, молекул клеточной адгезии, торможение прооксидантных ферментов, усиление трофического обеспечения, временное торможение апоптоза. Она может быть начата спустя 3–6 ч после развития инсульта и должна продолжаться по меньшей мере 7 дней.

Следствием открытия феномена эксайтотоксичности явилось создание новых терапевтических стратегий — препаратов-антагонистов глутаматных NMDA- и AMPA-рецепторов и ингибиторов пресинаптического высвобождения глутамата. Несмотря на то что у препаратов этих групп в эксперименте были продемонстрированы выраженные нейропротективные эффекты, клинические испытания большинства из них были прекращены из-за широкого спектра серьезных побочных явлений (психических, локомоторных, общих токсических).

В настоящее время продолжаются исследования эффективности ремацемида — низкоаффинного неконкурентного антагониста NMDA-рецепторов, обладающего способностью ингибировать и потенциалзависимые кальциевые каналы. При клинических испытаниях внутривенных и оральных форм ремацемида в дозе до 400 мг каждые 12 ч значимых побочных эффектов не обнаружено.

Еще одним препаратом, блокирующим NMDA-зависимые каналы потенциалзависимым способом, является сульфат магния.

Внимание исследователей привлекает роль тормозного нейротрансмиттера глицина в механизмах острой церебральной ишемии. Была доказана роль глицина как тормозного нейротрансмиттера практически во всех отделах ЦНС. G. E. Fagg и A. C. Foster, F. Mayor и соавт. сделали вывод, что ГАМК и глицин являются равноценными нейротрансмиттерами, обеспечивающими защитное торможение в ЦНС, роль которого возрастает в условиях повышенного выброса глутамата. Ингибирующие свойства глицин проявляет посредством взаимодействия не только с собственными глициновыми рецепторами, но и с рецепторами ГАМК.

Вместе с тем J. W. Johnson и P. Ascher (1987) впервые экспериментально доказали, что глицин в субмикромолекулярных концентрациях необходим для нормального функционирования глутаматных NMDA-рецепторов. Потенцирующее действие глицина на NMDA-рецепторы проявляется в концентрациях ниже 0,1 мкмоль, а концентрации от 10 до 100 мкмоль полностью насыщают глициновый сайт. Введение высоких концентраций глицина (100 мкмоль и 1 млмоль) крысам в условиях недостатка кислорода не вызывало длительной модуляции активности NMDA-рецепторов в гиппокампе и не увеличивало эксайтотоксичность. Интересно, что введение животным высоких доз глицина или некоторых его агонистов (1-амино-1-карбоксициклопропана, являющегося почти полным агонистом, и D-циклосерина, обладающего 40–60% эффективности глицина) оказывает противосудорожное действие, а также усиливает эффекты противоэпилептических средств.

Наряду с нейротрансмиттерным глицин обладает также общеметаболическим действием, связывает низкомолекулярные токсичные продукты, в больших количествах образующиеся в процессе ишемии.

Являясь естественным метаболитом мозга, глицин не проявляет токсичности даже в дозах более 10 г/сут. Единственным побочным эффектом препарата может считаться легкая седация. Применение глицина в дозе 1–2 г/сут в течение 5 дней у пациентов с острым ишемическим инсультом (начиная с 6 ч после развития первых симптомов) позволяет обеспечить противоишемическую защиту мозга у больных с различной локализацией сосудистого поражения и разной тяжестью состояния — достоверно ускоряет регресс неврологической симптоматики (p 75; модифицированная шкала Рэнкина — 0–2) до 73,7 % от общего количества выживших больных.

Углубление знаний об ишемическом повреждении мозга и регенерации мозговой ткани позволяет нам все яснее представлять себе бесконечную сложность познания этих процессов. К счастью, работая в клинике, мы имеем возможность не отдаляться от реалий жизни и ежедневно оценивать применение научных гипотез на практике. Это помогает сохранять оптимизм и надежду.

В. И. Скворцова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН

РГМУ, Москва