Чем лечить ишемическую болезнь головного мозга

Ишемия головного мозга

Симптомы ишемии головного мозга

Самостоятельно диагностироватьзаболевание достаточно сложно, так как зачастую ее симптомы не вызывают серьезных опасений у человека. Признаки ишемии головного мозга на ранних этапах:

Далее могут появится такие симптомы, как:

В том случае, если на начальном этапе развития заболевания не предприняты экстренные лечебные меры, ишемия головного мозга быстро прогрессирует. У человека, длительное время страдающего данным недугом, наблюдаются:

Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о высокой вероятности приближения инсульта.

Получить консультацию по МРТ диагностике

Консультация по услуге ни к чему Вас не обязывает

Степени ишемии головного мозга

В современной медицинской практике существуют три степени классификации данной патологии.

Первая степень

Первая степень недуга характерна незначительным расстройством умственной деятельности. Как правило, пациенты страдающие ишемией, испытывают определенные трудности с фокусировкой внимания и выполнением задач, требующих сосредоточенности. Явных симптомов, ограничивающих жизнедеятельность, у них не наблюдается, однако, некоторые признаки заболевания уже заметны:

Вторая степень

Третья степень

У пациентов с третьей степенью ишемии наблюдаются расстройства неврологического характера, включая нарушения координации движений, недержание мочи, трудности с ориентированием в пространстве. Нередко возникает дисфункция процессов мышления, речи и памяти. Несвоевременная госпитализация грозит распадом личности, инсультом и кровоизлиянием в мозг.

Диагностика ишемии головного мозга

Крайне важно диагностировать недуг на его ранних стадиях, что значительно сократит сроки лечения и реабилитации пациента. Стоит напомнить о том, что качественное медицинское обследование можно пройти исключительно в клинических условиях. Консультация специалиста и МРТ в Тушино позволят оперативно определить нарушения в системе кровоснабжения и принять эффективные меры для улучшения состояния больного.

Лечение ишемии головного мозга

В связи с тем, что лечение данного заболевания является довольно сложным и длительным процессом, специалисты рекомендуют внимательно отнестись к своему самочувствию и при возникновение каких-либо признаков недуга незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Как правило, лечение ишемии головного мозга сочетают с терапией других органов и систем организма. В процессе терапии не менее важна профессиональная консультация различных специалистов. Невролог в Тушино, обладающий многолетним стажем, поможет не только исключить посторонние симптомы, но и назначить грамотное сопутствующее лечение недуга.

Получить консультацию по приему невролога

Консультация по услуге ни к чему Вас не обязывает

Профилактические меры

Диагностика и лечение ишемии головного мозга (Сергиев Посад)

Ишемия головного мозга – симптомы, причины, профилактика, диагностика и лечение в клинике «Парацельс», Сергиев Посад

ВНИМАНИЕ: Доступны онлайн-консультации врачей (более 18 специальностей).

Общие сведения об ишемии головного мозга

Заболевание, при котором кровообращение мозга сокращается или вовсе прекращается, называется ишемией. Причинами нарушения является патологическое сужение просвета сосудов, при котором кислород не поступает в нужном объеме. Нехватка питания приводит к сбоям, которые выражаются общим недомоганием и другими симптомами.

Медициной определены две формы болезни:

В результате кислородного голодания тканей развивается ишемия. При ранней диагностике удается избежать осложнений заболевания.

Классификация ишемии головного мозга

Ухудшение деятельности сосудов происходит с разной степенью тяжести, поэтому выделяют два вида заболевания:

Патология сосудов возникает не только у взрослых, но даже у новорожденных вследствие нехватки кислорода во время беременности матери.

Симптомы ишемии головного мозга

В случае острого процесса (геморрагический или ишемический инсульт) первые признаки болезни проявляются ярко и отчетливо, при своевременной диагностике можно быстро начать лечение с благоприятным прогнозом в будущем. Симптомы в данном случае будут зависеть от зоны поражения мозга.

При хронической ишемии появляются:

Нарушается концентрация внимания при умственных нагрузках, появляется быстрая утомляемость, тревожность. Появление такой симптоматики долго остается незамеченным для человека, а болезнь развивается до необратимых процессов.

Со временем у пациентов к указанным выше симптомам присоединяются:

Отсутствие адекватной терапии заболевания приводит к деменции (слабоумию). При этом пациенты частично или полностью утрачивают навыки трудовой деятельности, способность к самообслуживанию.

Для предотвращения опасных осложнений хронической ишемии головного мозга нужно пройти диагностику и начать лечение.

Диагностика ишемии головного мозга

Для выявления опасного заболевания неврологи используют комплексный подход в диагностике. При осмотре врач собирает анамнез, проводит первичное обследование, например, пальценосовую пробу. Для этого больному предлагается встать, выровнять ноги по ширине плеч, развести по сторонам руки, согнув их под углом 90 градусов, закрыть глаза. Далее пациент должен указательным пальцем дотронуться до кончика носа. При развивающейся ишемии контакта двух поверхностей не произойдет, а промахнувшийся палец обязательно укажет в сторону поврежденной доли.

Кроме пальценосовой пробы доктор изучит другие способности больного, например, мимику, реакцию зрачков, симметричность лица, четкость речи и координацию. Вместе с осмотром дополнительно производится сбор необходимых анализов:

Врачи используют дифференциальные методы диагностики, так как симптоматика патологии схожа с проявлениями других заболеваний инфекционного, аллергического, неврологического и онкологического характера.

Лечение ишемической болезни головного мозга

Терапия ишемии сосудов головного мозга состоит из консервативного (медикаментозного) способа лечения и хирургического. Первый метод направлен на улучшение сосудистого тонуса, артериального давления. Доктор скорректирует рацион больного для исключения риска формирования атеросклеротических бляшек, тромбов. Но если они уже имеются, помимо диеты назначаются дополнительные препараты. В большинстве случаев именно гипертония и атеросклероз являются первопричиной развития ишемии.

Медикаментозное лечение состоит из следующих средств:

Хроническая ишемия требует более углубленной диагностики, а также радикального лечения. Зачастую необходимо хирургическое вмешательство:

Если причиной хронической болезни сосудов является тромб или бляшки, то во время операции они удалятся, что позволяет вернуть пациенту нормальную сосудистую ткань, которая будет питать мозг кислородом в полном объеме.

Неврологи советуют не переутомляться, высыпаться и вести здоровый образ жизни, так как при дисциркуляторной энцефалопатии не происходит быстрое выздоровление без соблюдения диеты и смены образа жизни.

Реабилитация после операции

Дальнейшие реабилитационные меры состоят из следующих этапов:

Прогноз и профилактика ишемии головного мозга

При возникновении первых симптомов пациент должен посетить невролога. Своевременно начатое лечение поможет предотвратить осложнения и нежелательный прогноз для пациента. Ишемия сосудов головы на фоне высокого давления прогрессирует быстро, поэтому забота больного о своем здоровье должна начаться с осмотра врача.

Профилактика сосудистых обострений включает соблюдение диетического рациона, отказ от курения, алкоголя, контроль веса, избегание стресса. При отягощающих факторах (диабете, гипертонии) наблюдение специалистом должно быть систематическим. Врачи не рекомендуют пожилым пациентам долгие физические нагрузки, частое пребывание на солнце.

Диагностика и лечение ишемии головного мозга в Медицинском центре «Парацельс»

При первых признаках ишемии следует обращаться только к высококвалифицированным специалистам. В медицинском центре «Парацельс» в вашем распоряжении всегда своевременная помощь и лечение у профессиональных неврологов, которые:

Не лишайте себя возможностей современной медицины мирового уровня – обращайтесь в в клинику «Парацельс»!

Своевременное обращение за медицинской помощью поможет предотвратить опасные осложнения любой болезни. Строгое соблюдение всех врачебных рекомендаций способствует выздоровлению и возвращению к здоровой и качественной жизни.

Записаться на приём к врачу можно каждый день, без выходных, выбрав удобный для Вас способ:

Записаться к врачу по телефону:

Оставить заявку (мы перезвоним в ближайшее время)

С заботой о Вашем здоровье, Медицинский центр “Парацельс”

Ишемия головного мозга

Для ишемии головного мозга характерна частичная закупорка и сужение сосудов головы чаще всего из-за атеросклеротических отложений. Поврежденные сосуды не в состоянии пропускать нормальный объем крови, поэтому ткани головного мозга недополучают необходимое количество кислорода и питательных веществ. Со временем человек замечает провалы памяти, ухудшение работоспособности, проблемы со сном на фоне хронической усталости. Эти тревожные симптомы должны стать причиной для посещения квалифицированного врача. В противном случае пациенту может грозить инсульт, потеря памяти и инвалидность.

Как возникает ишемия головного мозга?

Ишемия сосудов головного мозга – это в основном явление возрастное. Нормальное функционирование сосудов предусматривает снабжение всех органов достаточным объемом крови. С возрастом эластичность сосудистых стенок ухудшается, они «обрастают» скоплениями холестериновых бляшек. Наибольшую опасность несут повреждения крупных артерий.

Сосуды головы особенно чувствительны к данным ухудшениям, ведь через них проходит пятая часть всей крови в организме. Человеческий мозг не может нормально работать без постоянного притока кислорода и питательных веществ, которые содержит кровь. Снижение их объемов неизменно приводит к деградации тканей головного мозга, гибели нейронов и потере части функций, зачастую жизненно важных.

Провоцировать ишемические процессы в головном мозге также может изменение свойств и состава крови (в частности, повышение свертываемости) из-за болезней почек, дисфункций щитовидной железы, нарушения обмена веществ. Также снизить активность кровотока в сосудах головы могут проблемы в работе сердца, токсические отравления. Сейчас вы можете пройти консультацию и комплекс подготовительных обследований при записи на курс усиленной наружной контрпульсации или ударно-волновой терапии сердца абсолютно бесплатно!

Спешите оставить заявку, период действия акции ограничен.

Причины заболевания

Атеросклероз, артериальная гипертензия – две причины, на которые приходится абсолютное большинство случаев ишемии сосудов головного мозга. Холестерин особенно активно откладывается на стенках сосудов у людей после 40 лет. Именно в этом возрасте растет риск ишемических явлений. Если пациент не корректирует свой образ жизни, рост холестериновых отложений только прогрессирует и приводит к ухудшению работы головного мозга.

Вторая по распространенности причина – хроническая сердечная недостаточность. Если сердце вырабатывает недостаточный объем крови, это автоматически нарушает питание головного мозга. Также симптомы ишемии нередко проявляются у пациентов с различными видами аритмии, так как нарушение динамики кровотока негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Среди других причин:

Ухудшение притока крови к мозгу могут вызвать деформации и аномалии сосудов шеи, аорты и других крупных артерий. Это могут быть как сугубо сосудистые заболевания (например, аневризмы), так и повреждения, сдавливания сосудов соседними тканями и структурами (позвонками при остеохондрозе, опухолями).

Симптомы ишемии головного мозга

Заболевание достаточно коварное и на ранних стадиях может проявлять себя симптомами, на которые человек едва обращает внимание или не связывает их с деятельностью головного мозга. К примеру, потеря внимания, резкие смены настроения, нарушения сна (бессонница или, наоборот, сонливость). Чаще всего эти признаки списывают на рабочую усталость.

Однако позднее симптомы становятся явными и нарушают привычный ритм жизни человека.

Головные боли различной степени выраженности.

Ощущение холода в ступнях и ладонях.

Если на данном этапе не предпринять действий по устранению симптомов средствами медицины, заболевание будет быстро прогрессировать. Дальнейшие признаки уже невозможно игнорировать.

Временная потеря зрения (частично или полностью).

Проблемы с речью (несвязность, невнятность).

Головные боли до рвоты.

Двигательные расстройства при ходьбе.

Нарушение ориентации во времени и пространстве.

Ситуация становится чрезвычайно опасной, так как при данных симптомах пациенту остается всего лишь один шаг до инсульта.

Диагностика ишемии сосудов головного мозга

Важнейший метод обследования при указанных симптомах – УЗИ сосудов головного мозга. «Золотым стандартом» является дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, эффективно выявляющее нарушения функциональности и структуры сосудов.

Объективную картину заболевания представляет также ультразвуковая транскраниальная допплерография сосудов головного мозга. Исследование показывает скорость кровотока, степень поражения сосудистых стенок и т.д.

Данные обследования проводит Центр патологии органов кровообращения CBCP. Для этого используется новейшее оборудование экспертного класса.

Степени ишемии сосудов головного мозга

В медицине принято классифицировать данную патологию по трем степеням. Наиболее сложной является ишемия головного мозга 3 степени.

1-я степень. Характеризуется легкими расстройствами внимания и интеллектуальной деятельности. Чаще всего пациенты справляются со сложными задачами, однако на это у них уходит больше времени. Явных ограничений жизнедеятельности и расстройств координации еще нет, однако мелкие признаки расстройства уже заметны:

боли и онемения рук после физических нагрузок;

2-я степень. Пациент в ряде случаев слабо контролирует свои действия. При выполнении рабочих задач часто нуждается в помощи и подсказках, что негативно сказывается на профессиональной деятельности. Человек также может утратить часть жизненных навыков. Все чаще его мучают общие недомогания с характерными симптомами, описанными выше.

3-я степень. Появляются ярко выраженные неврологические расстройства в виде болезни Паркинсона, недержания мочи, проблем с координацией. Пациент может потерять способность самостоятельно передвигаться, так как плохо владеет ногами и теряет способность ориентироваться в пространстве. Возникают нарушения мышления, памяти, речи. При отсутствии медицинской помощи больного с ишемией 3-й степени ждут полный распад личности, ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг.

Хроническая ишемия головного мозга

Симптомы хронической ишемии головного мозга развиваются постепенно, но с заметными проявлениями. Зачастую они связаны с нарушениями работы сердца, стенокардией, аритмией, сахарным диабетом, атеросклерозом периферических артерий, другими заболеваниями.

Чаще всего хроническую фирму ишемия головного мозга приобретает при болезни 2-й степени. Для данного вида заболевания характерно длительное развитие без особых осложнений. Однако это вовсе не означает, что болезнь не прогрессирует. Обычно ухудшение здоровья наступает неожиданно. А спровоцировать его может любое нервное или физическое перенапряжение.

Хроническая ишемия не требует обязательной госпитализации.

Лечение ишемии сосудов головного мозга

Пациенту назначают комплексное лечение, в которое входят:

массажные и физиотерапевтические процедуры для улучшения кровоснабжения;

гипокситерапия для насыщения тканей кислородом;

медикаментозная терапия для нормализации артериального давления и восстановления кровообращения;

хирургическое вмешательство для удаления из сосудов атеросклеротических бляшек.

Лечение хронической ишемии головного мозга комбинируют с терапией для других органов и систем.

Прогноз и профилактика

Последствия ишемии сосудов головного мозга можно свести к минимуму, если своевременно обратиться к квалифицированному врачу. Сделать это нужно уже при появлении симптомов 1-й степени сложности. На данной стадии достаточно профилактических действий:

поддержания физической активности;

воздержания от нервных нагрузок.

Даже при симптомах 2-й степени тяжести прогноз положительный – при условии соблюдения пациентом всех назначений врача. Обращение за помощью на 3-й стадии развития болезни в большинстве случаев уже малоэффективно.

Лечение ишемии головного мозга в клинике CBCP

Если вы обратили внимание на появление у вас или у ваших близких явных симптомов ишемии головного мозга, в том числе хронической, обратитесь в клинику CBCP. К вашим услугам опытные врачи с высокой квалификацией и наиболее современные средства диагностики.

Ишемический инсульт: симптомы, последствия, лечение – МЕДСИ

Оглавление

Ишемический инсульт – это состояние, которое возникает на фоне повреждения тканей головного мозга из-за нарушенного кровообращения в его сосудах и сопровождается различными неврологическими признаками. В результате его появления нарушается работа отделов мозга (в зависимости от очага заболевания).

Из трех существующих типов инсультов ишемический – самый распространенный, он встречается в 80% случаев. Прочие 20% приходятся на субарахноидальное кровоизлияние и геморрагический инсульт.

Инсульт особенно опасен последствиями: нарушение когнитивных и неврологических функций, паралич, проблемы с устной и письменной речью и др.

Формы ишемического инсульта

Выделяют несколько классификаций инсульта: по причине появления, по степени поражения тканей мозга и по степени тяжести.

Причины возникновения ишемического инсульта

К причинам возникновения инсульта относятся такие заболевания и нарушения функционирования организма, как:

Также в группе риска находятся следующие люди:

Особенно риску появления ишемического инсульта на фоне вышеперечисленных факторов подвержены мужчины и женщины от 50-ти лет.

Основные симптомы

Признаки ишемического инсульта складываются из общих признаков, характерных для всех видов инсульта, и симптомов, которые отражают характер и локализацию повреждений тканей головного мозга.

Диагностика инсульта

Квалифицированный врач-невролог может определить наличие инсульта довольно быстро. Но, чтобы назначить максимально эффективное лечение, ему необходимо выявить как локализацию поражения, так и причины его появления, сопутствующие заболевания. Для этого используются следующие диагностические процедуры и оборудование:

Ишемический инсульт головного мозга – лечение

Поскольку данное явление нарушает работу мозга, то ишемический инсульт требует лечения, которое будет комплексным и длительным. В противном случае может возникнуть отек, тромбоэмболия и другие негативные последствия.

Помните, все средства должен назначать врач. Заниматься самолечением опасно!

Питание после инсульта

Если пациенту поставлен диагноз «инсульт ишемический», лечение не должно ограничиваться только нахождением в стационаре. Важную часть борьбы с последствиями инсульта составляют правильное питание и реабилитационные мероприятия.

Необходимо включить в рацион такие продукты, как:

Категорически следует избегать:

Также необходимо снизить количество соли в пище.

Важно помнить, что после перенесенного инсульта нужно избавиться от вредных привычек (курение, прием алкогольных напитков).

Реабилитационные мероприятия после инсульта

Поскольку инсульт может повлечь за собой множество негативных последствий (нарушение речевых навыков, памяти, когнитивных функций, паралич), реабилитационные процедуры лучше проходить в специализированном учреждении (санатории). Для восстановления ряда функций необходимо обратиться к профессионалам:

Профилактика и прогноз ишемического инсульта головного мозга

При сохранении сопутствующих заболеваний или других факторов риска ишемический инсульт может возникнуть повторно. Поэтому необходимо:

По статистике, появление инсульта заканчивается летальным исходом в первые недели в 25% случаев, в 50% пациент живет после перенесенного инсульта около 5-ти лет, оставшиеся 25% могут прожить не меньше 10-ти лет.

Хроническая ишемия мозга

Цереброваскулярные заболевания являются одной из основных проблем современной медицины. Известно, что в последние годы структура сосудистых болезней мозга меняется за счет нарастания ишемических форм. Это обусловлено повышением удельного веса артериаль

Цереброваскулярные заболевания являются одной из основных проблем современной медицины. Известно, что в последние годы структура сосудистых болезней мозга меняется за счет нарастания ишемических форм. Это обусловлено повышением удельного веса артериальной гипертензии и атеросклероза как основной причины цереброваскулярной патологии. При изучении отдельных форм нарушений мозгового кровообращения первое место по распространенности занимает хроническая ишемия.

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) — особая разновидность сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функционирования. Термин «хроническая ишемия мозга» используется в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра вместо применявшегося ранее термина «дисциркуляторная энцефалопатия».

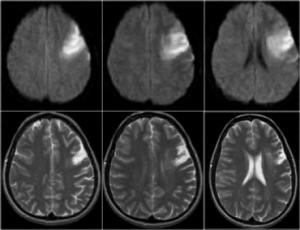

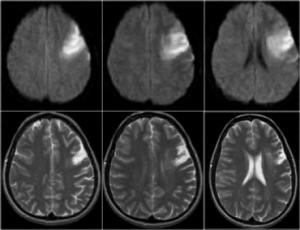

Развитию хронической ишемии мозга способствует ряд причин, которые принято называть факторами риска. Факторы риска делятся на корригируемые и некорригируемые. К некорригируемым факторам относятся пожилой возраст, пол, наследственная предрасположенность. Известно, например, что инсульт или энцефалопатия у родителей увеличивает вероятность сосудистых заболеваний у детей. На эти факторы нельзя повлиять, но они помогают заранее выявить лиц с повышенным риском развития сосудистой патологии и помочь предотвратить развитие болезни. Основными корригируемыми факторами развития хронической ишемии являются атеросклероз и гипертоническая болезнь. Сахарный диабет, курение, алкоголь, ожирение, недостаточная физическая нагрузка, нерациональное питание — причины, приводящие к прогрессированию атеросклероза и ухудшению состояния больного. В этих случаях нарушается свертывающая и противосвертывающая система крови, ускоряется развитие атеросклеротических бляшек. За счет этого просвет артерии уменьшается или полностью закупоривается (рис.). При этом особую опасность представляет кризовое течение гипертонической болезни: оно приводит к возрастанию нагрузки на сосуды головного мозга. Измененные атеросклерозом артерии не в состоянии поддерживать нормальный мозговой кровоток. Стенки сосуда постепенно истончаются, что в конечном счете может привести к развитию инсульта.

|

| Рисунок. МР-ангиограмма: окклюзия правой средней мозговой артерии |

Этиология ХИМ связана с окклюзирующими атеросклеротическими стенозами, тромбозами, эмболиями. Определенную роль играют посттравматическое расслоение позвоночных артерий, экстравазальные компрессии при патологии позвоночника или мышц шеи, деформация артерий с постоянными или периодическими нарушениями их проходимости, гемореологические изменения крови (повышение гематокрита, вязкости, фибриногена, агрегации и адгезии тромбоцитов). Необходимо иметь в виду, что симптоматика, аналогичная той, что имеет место при хронической ишемии, может быть обусловлена не только сосудистыми, но и другими факторами — хронической инфекцией, неврозами, аллергическими состояниями, злокачественными опухолями и прочими причинами, с которыми следует проводить дифференциальный диагноз. При предполагаемом сосудистом генезе описанных нарушений необходимо инструментальное и лабораторное подтверждение поражения сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, УЗ-допплерография магистральных артерий головы, МРА, МРТ, КТ, биохимические исследования крови и др.).

Для постановки диагноза следует придерживаться строгих диагностических критериев: наличие причинно-следственных связей (клинических, анамнестических, инструментальных) поражений головного мозга с нарушениями гемодинамики с развитием клинической, нейропсихологической, психиатрической симптоматики; признаков прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности. Следует учитывать возможность субклинически протекающих острых церебральных дисциркуляторных нарушений, включая мелкоочаговые, лакунарные инфаркты, формирующих характерную для энцефалопатии симптоматику. По основным этиологическим причинам выделяют атеросклеротическую, гипертоническую, смешанную, венозную энцефалопатии, хотя возможны и иные причины, приводящие к хронической сосудистой мозговой недостаточности (ревматизм, васкулиты другой этиологии, заболевания крови и др.).

Патоморфологическая картина ХИМ характеризуется участками ишемически измененных нейронов или их выпадения с развитием глиоза. Развиваются мелкие полости (лакуны) и более крупные очаги. При множественном характере лакун формируется так называемое «лакунарное состояние». Эти изменения преимущественно наблюдаются в области базальных ядер и имеют типичное клиническое выражение в виде амиостатического и псевдобульбарного синдромов, деменции, описанных в начале ХХ в. французским неврологом P. Marie. В наибольшей степени развитие status lacunaris характерно для артериальной гипертонии. В этом случае наблюдаются изменения сосудов в виде фибриноидного некроза стенок, их плазматического пропитывания, формирования милиарных аневризм, стенозов.

В качестве характерных для гипертонической энцефалопатии изменений выделяются так называемые криблюры, представляющие собой расширенные периваскулярные пространства. Таким образом, хронический характер процесса патоморфологически подтверждают множественные зоны ишемии мозга, особенно его подкорковых отделов и коры, сопровождающиеся атрофическими изменениями, развивающимися на фоне соответствующих изменений церебральных сосудов. С помощью КТ и МРТ выявляются в типичных случаях множественные микроочаговые изменения, в основном в подкорковых зонах, перивентрикулярно, сопровождающиеся нередко атрофией коры, расширением желудочков мозга, феноменом лейкоареоза («перивентрикулярное свечение»), являющимся отражением процесса демиелинизации. Однако сходные изменения могут наблюдаться при нормальном старении и первичных дегенеративно-атрофических процессах мозга.

Клинические проявления ХИМ не всегда выявляются при КТ- и МРТ-исследованиях. Поэтому нельзя переоценивать диагностическую значимость методов нейровизуализации. Постановка пациенту правильного диагноза требует от врача объективного анализа клинической картины и данных инструментального исследования.

Патогенез ишемии мозга обусловлен недостаточностью мозгового кровообращения в относительно стабильной ее форме или в виде повторных кратковременных эпизодов дисциркуляции.

В результате патологических изменений сосудистой стенки, развивающихся вследствие артериальной гипертонии, атеросклероза, васкулитов и др., происходит нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения, возникает все большая зависимость от состояния системной гемодинамики, также оказывающейся нестабильной вследствие тех же заболеваний сердечно-сосудистой системы. К этому добавляются нарушения нейрогенной регуляции системной и церебральной гемодинамики. Сама же по себе гипоксия мозга приводит к дальнейшему повреждению механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения. Патогенетические механизмы острой и хронической ишемии мозга имеют много общего. Основные патогенетические механизмы ишемии мозга составляют «ишемический каскад» (В. И. Скворцова, 2000), включающий в себя:

Основную роль в поражении нейронов головного мозга играет состояние, получившее название «оксидантный стресс». Оксидантный стресс — это избыточное внутриклеточное накопление свободных радикалов, активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и избыточное накопление продуктов ПОЛ, усугубляющее перевозбуждение глутаматных рецепторов и усиливающее глутаматные эксайтоксические эффекты. Под глутаматной эксайтотоксичностью понимают гиперстимуляцию медиаторами возбуждения NDMA-рецепторов N-метил-D-аспартата, провоцирующую дилатацию кальциевых каналов и, как следствие, массивное поступление кальция в клетки, с последующей активацией протеаз и фосфолипаз. Это приводит к постепенному снижению нейрональной активности, изменению соотношения нейрон-глия, что вызывает ухудшение мозгового метаболизма. Понимание патогенеза ХИМ необходимо для адекватной, оптимально подобранной стратегии лечения.

По мере нарастания выраженности клинической картины усиливаются патологические изменения в сосудистой системе головного мозга. Если вначале процесса выявляются стенозирующие изменения одного-двух магистральных сосудов, то далее оказываются существенно измененными большинство или даже все магистральные артерии головы. При этом клиническая картина нетождественна поражению магистральных сосудов, вследствие наличия у пациентов компенсаторных механизмов ауторегуляции мозгового кровотока. Важную роль в механизмах компенсации нарушений мозгового кровообращения играет состояние внутричерепных сосудов. При хорошо развитых и сохранившихся путях коллатерального кровообращения возможна удовлетворительная компенсация, даже при значительном поражении нескольких магистральных сосудов. Напротив, индивидуальные особенности строения мозговой сосудистой системы могут быть причиной декомпенсации (клинической или субклинической), усугубляющей клиническую картину. Этим можно объяснить факт более тяжелого клинического течения ишемии мозга у больных среднего возраста.

По основному клиническому синдрому различают несколько форм ХИМ: с диффузной цереброваскулярной недостаточностью; преимущественной патологией сосудов каротидной или вертебрально-базилярной систем; вегето-сосудистыми пароксизмами; преимущественными психическими расстройствами. Все формы имеют сходные клинические проявления. В начальных стадиях заболевания все пациенты жалуются на головную боль, несистемное головокружение, шум в голове, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности. Как правило, эти симптомы возникают в период значительного эмоционального и умственного напряжения, требующего существенного усиления мозгового кровообращения. Если два и более из этих симптомов часто повторяются или существуют длительно (не менее 3 последних месяцев) и при этом отсутствуют признаки органического характера, неустойчивости при ходьбе, поражения нервной системы, ставится предположительный диагноз.

Клиническая картина ХИМ имеет прогрессирующее развитие и по выраженности симптоматики делится на три стадии: начальных проявлений, субкомпенсации и декомпенсации.

В 1-й стадии доминируют субъективные расстройства в виде головных болей и ощущения тяжести в голове, общей слабости, повышенной утомляемости, эмоциональной лабильности, головокружения, снижения памяти и внимания, нарушения сна. Эти явления сопровождаются хотя и легкими, но достаточно стойкими объективными расстройствами в виде анизорефлексии, дискоординаторных явлений, глазодвигательной недостаточности, симптомов орального автоматизма, снижения памяти и астении. В этой стадии, как правило, еще не происходит формирования отчетливых неврологических синдромов (кроме астенического) и при адекватной терапии возможно уменьшение выраженности или устранение как отдельных симптомов, так и заболевания в целом.

В жалобах больных со 2-й стадией ХИМ чаще отмечаются нарушения памяти, потеря трудоспособности, головокружение, неустойчивость при ходьбе, реже присутствуют проявления астенического симптомокомплекса. При этом более отчетливой становится очаговая симптоматика: оживление рефлексов орального автоматизма, центральной недостаточности лицевого и подъязычного нервов, координаторные и глазодвигательные расстройства, пирамидная недостаточность, амиостатический синдром, усиление мнестико-интеллектуальных нарушений. В этой стадии возможно вычленить определенные доминирующие неврологические синдромы — дискоординаторный, пирамидный, амиостатический, дисмнестический и др., которые могут помочь при назначении симптоматического лечения.

При 3-й стадии ХИМ более выраженными оказываются объективные неврологические расстройства в виде дискоординаторного, пирамидного, псевдобульбарного, амиостатического, психоорганического синдромов. Чаще наблюдаются пароксизмальные состояния — падения, обмороки. В стадии декомпенсации возможны нарушения мозгового кровообращения в виде «малых инсультов», или пролонгированного обратимого ишемического неврологического дефицита, длительность очаговых расстройств при котором составляет от 24 ч до 2 нед. При этом клиника диффузной недостаточности кровоснабжения мозга соответствует таковой при энцефалопатии средней степени выраженности. Другим проявлением декомпенсации могут быть прогрессирующий «законченный инсульт» и остаточные явления после него. Этой стадии процесса при диффузном поражении соответствует клиническая картина выраженной энцефалопатии. Очаговая симптоматика нередко сочетается с диффузными проявлениями мозговой недостаточности.

При хронической ишемии мозга четко прослеживается корреляция между выраженностью неврологической симптоматики и возрастом пациентов. Это необходимо иметь в виду при оценке значения отдельных неврологических признаков, которые считаются нормальными для лиц пожилого и старческого возраста. Данная зависимость отражает возрастные проявления дисфункций сердечно-сосудистой и других висцеральных систем, воздействующих на состояние и функции головного мозга. В меньшей степени эта зависимость прослеживается при гипертонической энцефалопатии. В этом случае тяжесть клинической картины во многом обусловлена течением основного заболевания и его длительностью.

Наряду с прогрессированием неврологической симптоматики, по мере развития патологического процесса в нейронах головного мозга, происходит нарастание когнитивных расстройств. Это касается не только памяти и интеллекта, нарушающихся в 3-й стадии до уровня деменции, но и таких нейропсихологических синдромов, как праксис и гнозис. Начальные, по существу субклинические расстройства этих функций наблюдаются уже в 1-й стадии, затем они усиливаются, видоизменяются, становятся отчетливыми. 2-я и особенно 3-я стадии болезни характеризуются яркими нарушениями высших мозговых функций, что резко снижает качество жизни и социальную адаптацию больных.

В картине ХИМ выделяют несколько основных клинических синдромов — цефалгический, вестибуло-атаксический, пирамидный, амиостатический, псевдобульбарный, пароксизмальный, вегетососудистый, психопатологический. Особенностью цефалгического синдрома является его полиморфность, непостоянство, отсутствие в большинстве случаев связи с конкретными сосудистыми и гемодинамическими факторами (исключая головную боль при гипертонических кризах с высокими цифрами артериального давления), уменьшение частоты встречаемости по мере прогрессирования болезни.

Вторым по частоте встречаемости является вестибуло-атаксический синдром. Основными жалобами пациентов являются: головокружение, неустойчивость при ходьбе, координаторные нарушения. Иногда, особенно в начальных стадиях, больные, жалуясь на головокружение, не отмечают нарушений координации. Недостаточно показательными бывают также результаты отоневрологического исследования. В более поздних стадиях заболевания субъективные и объективные дискоординаторные нарушения четко взаимосвязаны. Головокружение, неустойчивость при ходьбе частично могут быть связаны с возрастными изменениями вестибулярного аппарата, двигательной системы и ишемической невропатии преддверно-улиткового нерва. Поэтому для оценки значимости субъективных вестибуло-атаксических нарушений важен их качественный анализ при опросе больного, неврологическом и отоневрологическом обследовании. В большинстве случаев эти расстройства обусловлены хронической недостаточностью кровообращения в бассейне кровоснабжения вертебробазилярной артериальной системы, поэтому необходимо основываться не на субъективных ощущениях больных, а искать признаки диффузного поражения отделов мозга, кровоснабжение которых осуществляется из этого сосудистого бассейна. В некоторых случаях у больных с ХИМ 2–3-й стадий атаксические нарушения бывают обусловлены не столько мозжечково-стволовой дисфункцией, сколько поражением лобно-стволовых путей. Возникает феномен лобной атаксии, или апраксии ходьбы, напоминающей гипокинезию больных паркинсонизмом. При КТ-исследовании выявляется значительная гидроцефалия (наряду с корковой атрофией), т. е. возникает состояние, близкое к нормотензивной гидроцефалии. В целом синдром недостаточности кровообращения в вертебробазилярном бассейне диагностируется при ХИМ чаще, чем недостаточность каротидной системы.

Особенностью пирамидного синдрома является его умеренная клиническая манифестация (анизорефлексия, мимическая асимметрия, минимально выраженные парезы, оживление рефлексов орального автоматизма, кистевые симптомы). Отчетливая асимметрия рефлексов указывает либо на имевшийся ранее мозговой инсульт, либо на другое заболевание, текущее под маской ХИМ (например, объемные внутричерепные процессы, последствия травматического повреждения головного мозга). Диффузное и достаточно симметричное оживление глубоких рефлексов, как и патологические пирамидные рефлексы, часто сочетающиеся со значительным оживлением рефлексов орального автоматизма и развитием псевдобульбарного синдрома, особенно в пожилом и старческом возрасте, указывает на многоочаговое сосудистое поражение мозга (при исключении иных возможных причин).

У больных с клиническими проявлениями недостаточности кровообращения в бассейне вертебробазилярной системы часто наблюдаются пароксизмальные состояния. Эти состояния могут быть обусловлены сочетанным или изолированным воздействием на позвоночные артерии вертеброгенных факторов (компрессионные, рефлекторные), что связано с изменением шейного отдела позвоночника (дорсопатии, остеоартроз, деформации).

Достаточно характерными и разнообразными по форме в разных стадиях ХИМ являются психические расстройства. Если в начальных стадиях они носят характер астенических, астенодепрессивных и тревожно-депрессивных нарушений, то во 2-й и особенно в 3-й стадии к ним присоединяются выраженные дисмнестические и интеллектуальные расстройства, формирующие синдром сосудистой деменции, выходящий в клинической картине нередко на первое место.

Электроэнцефалографические изменения неспецифичны для ХИМ. Они заключаются в прогрессирующем снижении β-ритма, нарастании доли медленной θ- и δ-активности, акцентуации межполушарной асимметрии, снижении реактивности ЭЭГ на внешнюю стимуляцию.

КТ-характеристики претерпевают динамику от нормальных показателей или минимальных атрофических признаков в 1-й стадии к более выраженным мелкоочаговым изменениям вещества мозга и атрофическим (наружным и внутренним) проявлениям во 2-й стадии до резко обозначенной корковой атрофии и гидроцефалии с множественными гиподенсивными очагами в полушариях — в 3-й стадии.

Сопоставление клинических и инструментальных характеристик у пациентов с атеросклеротической, гипертонической и смешанной формами ХИМ не выявляет отчетливых различий. При тяжелом течении гипертонической болезни возможны более быстрый темп нарастания психоневрологических расстройств, раннее проявление церебральных нарушений, большая вероятность развития лакунарного инсульта.

Лечение ХИМ должно основываться на определенных критериях, включающих понятия патогенетической и симптоматической терапии. Для правильного определения патогенетической стратегии лечения следует учитывать: стадию заболевания; выявленные механизмы патогенеза; наличие сопутствующих заболеваний и соматических осложнений; возраст и пол пациентов; необходимость восстановления количественных и качественных показателей мозгового кровотока, нормализации нарушенных функций головного мозга; возможность профилактики повторных церебральных дисгемий.

Важнейшим направлением терапии ХИМ является воздействие на имеющиеся факторы риска, такие, как артериальная гипертония и атеросклероз. Лечение атеросклероза проводится по общепринятым схемам с применением статинов, в комплексе с коррекцией режима питания и стиля жизни пациентов. Подбор антигипертензивных средств и порядок их назначения осуществляется врачом-терапевтом с учетом индивидуальных особенностей больных. Комплексная терапия ХИМ включает в себя назначения антиоксидантов, антиагрегантов, препаратов, оптимизирующих метаболизм мозга, вазоактивных препаратов. Антидепрессанты назначаются при выраженных астенодепрессивных проявлениях заболевания. Таким же образом назначаются антиастенические препараты.

Важным компонентом лечения ХИМ является назначение препаратов, обладающих антиоксидантной активностью. В настоящее время в клинической практике используются следующие препараты данного ряда: актовегин, мексидол, милдронат.

Актовегин — современный антиоксидант, представляющий собой депротеинизированный экстракт крови молодых телят. Его основное действие — улучшение утилизации кислорода и глюкозы. Под влиянием препарата значительно улучшается диффузия кислорода в нейрональных структурах, что позволяет уменьшить выраженность вторичных трофических расстройств. Отмечается также значительное улучшение церебральной и периферической микроциркуляции на фоне улучшения аэробного энергообмена сосудистых стенок и высвобождения простациклина и оксида азота. Происходящая при этом вазодилятация и снижение периферического сопротивления являются вторичными по отношению к активации кислородного метаболизма сосудистых стенок (А. И. Федин, С. А. Румянцева, 2002).

При ХИМ целесообразно применение актовегина, особенно при отсутствии эффекта от других методов лечения (Е. Г. Дубенко, 2002). Методика применения заключается в капельном введении 600–800 мг препарата в течение 10 дней, с последующим переходом на пероральное применение.

Постоянным в схеме терапии ХИМ является применение препаратов, оптимизирующих мозговое кровообращение. Наиболее часто используются следующие лекарственные средства: кавинтон, галидор, трентал, инстенон.

Галидор (бенциклан) — препарат, имеющий многонаправленный механизм действия, обусловленный блокадой фосфодиэстеразы, антисеротониновым действием, кальциевым антагонизмом. Он тормозит агрегацию и адгезию тромбоцитов, препятствует агрегации и адгезии эритроцитов, повышая эластичность и осмотическую резистентность последних. Галидор уменьшает вязкость крови, нормализует внутриклеточный метаболизм глюкозы, АТФ, воздействует на фосфокиназу и лактатдегидрогеназу, усиливает оксигенацию ткани. Доказано, что применение данного препарата в течение 8 нед устраняет клинические проявления хронической сосудистой недостаточности мозга у 86% пациентов. Препарат положительно влияет на эмоциональную среду человека, уменьшает забывчивость и рассеянность внимания. Галидор назначается в суточной дозе 400 мг в течение 6–8 нед.

Инстенон — комбинированный препарат нейропротекторного действия, включающий вазоактивный агент из группы пуриновых производных, вещество, влияющее на состояние восходящей ретикулярной формации и корково-подкорковые взаимоотношения, и, наконец, активатор процессов тканевого дыхания в условиях гипоксии (С. А. Румянцева, 2002; В. В. Ковальчук, 2002).

Три компонента инстенона (этофиллин, этамиван, гексобендин) совместно действуют на различные звенья патогенеза ишемического поражения мозга.

Этофиллин, вазоактивный компонент пуринового ряда, активизирует метаболизм миокарда с увеличением ударного объема. Переход гипокинетического типа кровообращения в нормокинетический сопровождается усилением мозгового кровотока. Немаловажным действием компонента являются повышение почечного кровотока и, как следствие, дегидратационный и диуретический эффекты.

Этамиван оказывает ноотропный эффект в виде прямого воздействия на процессы памяти, внимания, умственную и физическую работоспособность в результате повышения активности ретикулярной формации головного мозга.

Гексобендин избирательно стимулирует обмен веществ на основе повышения утилизации кислорода и глюкозы, вследствие усиления анаэробного гликолиза и пентозных циклов. При этом стабилизируются физиологические механизмы ауторегуляции церебрального и системного кровотока.

Инстенон применяют внутримышечно 2,0 мл, курс — 5–10 процедур. Затем продолжается пероральный прием инстенона-форте по 1 таблетке 3 раза в день в течение месяца (С. В. Котов, И. Г. Рудакова, Е. В. Исакова, 2003). Отчетливый регресс неврологической симптоматики отмечается к 15–20-му дню лечения. Особенно хороший эффект отмечается при сочетанном использовании актовегина (капельно) и инстенона (внутримышечные инъекции или пероральное применение). Терапия инстеноном положительно влияет на когнитивные функции, особенно на регуляцию мнестической деятельности и психомоторных функций.

Большое внимание в комплексной терапии ХИМ уделяется препаратам ноотропного действия, которые повышают устойчивость ткани мозга к различным неблагоприятным метаболическим воздействиям (ишемии, гипоксии). К собственно «ноотропным» относятся производные пирацетама (ноотропил, луцетам), энцефабол.

Пирацетам увеличивает синтез макроэргических фосфатов (АТФ), усиливает аэробный метаболизм в условиях гипоксии, облегчает проведение импульса, нормализует соотношение фосфолипидов клеточных мембран и их проницаемость, повышает плотность и чувствительность рецепторов, улучшает взаимодействие между полушариями головного мозга, улучшает метаболические процессы в ЦНС, облегчает нейрональную передачу.

Пирацетам улучшает микроциркуляцию за счет дезагрегантных свойств, облегчает проведение нервного импульса, улучшает взаимодействие между полушариями головного мозга. Препарат нормализует соотношение фосфолипидов клеточных мембран и усиливает их проницаемость, предотвращает адгезию эритроцитов, снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшает уровни фибриногена и фактора VIII, снимает спазм артериол. Препарат назначается в суточной дозе 2,4–4,8 г в течение 8–12 нед.

Энцефабол — производное пиритинола. Препарат повышает плотность и чувствительность рецепторов, нормализует нейропластичность. Он обладает нейропротекторным эффектом, стимулирует процессы обучения, улучшает память, способность к запоминанию и концентрацию внимания. Энцефабол стабилизирует клеточные мембраны нейронов за счет ингибирования лизосомальных ферментов и предотвращения образования свободных радикалов, улучшает реологические свойства крови, повышает конформационную способность эритроцитов, увеличивая содержание АТФ в их мембране. Для взрослых средняя суточная доза составляет 600 мг в течение 6–8 нед.

К препаратам антиагрегантного ряда относятся ацетилсалициловая кислота и ее производные (кардиомагнил, тромбо АСС). Учитывая наличие противопоказаний при назначении ацетилсалициловой кислоты, часто применяют другие препараты с антиагрегантной активностью (курантил, тиклид, плавикс).

Симптоматическая терапия ХИМ включает назначение препаратов, уменьшающих проявления различных симптомов заболевания. Всем пациентам со 2–3-й стадиями болезни целесообразно назначение противотревожных или антидепрессантных средств. Наиболее безопасными при длительном применении являются препараты бензодиазепинового ряда.

Грандаксин — атипичное производное бензодиазепина, селективный анксиолитик. Препарат эффективно устраняет тревогу, страх, эмоциональное напряжение без седации и миорелаксации. Препарат обладает вегетокорректирующим действием, что делает возможным его применение у пациентов с выраженным вегетососудистым синдромом.

В неврологической практике используется суточная доза 50–100 мг, длительность употребления определяется индивидуально для каждого пациента.

Распространенность хронической сосудистой патологии головного мозга, прогредиентность течения, высокая степень инвалидизации пациентов определяют социальную и медицинскую значимость проблемы терапии ХИМ. В настоящее время в клинической практике прослеживается тенденция к увеличению использования немедикаментозных методов лечения. Это связано с отсутствием у пациентов феномена привыкания к лекарственным веществам с длительным периодом лечебного последействия.

Учитывая сложность патогенетических механизмов ХИМ, в процессе терапии необходимо добиться нормализации системного и мозгового кровообращения, скорректировать обмен в мозговой ткани, состояние гемореологии. В настоящее время возможности фармакологической коррекции проявлений ХИМ довольно обширны, они позволяют использовать различные препараты, влияющие на все звенья патогенеза постишемического и постгипоксического повреждения нервной ткани.

Таким образом, распознавание причин, выявление факторов риска и, следовательно, реальная возможность эффективного адресного лечения и предупреждение развития хронической патологии сосудов головного мозга предполагает точное знание структурных, физиологических и клинических особенностей проявления заболевания. Это становится возможным благодаря системному подходу к изучению этиологии, патогенеза, клиники и современным методам терапии.

М. В. Путилина, доктор медицинских наук, профессор

Ишемия головного мозга

Симптомы ишемии головного мозга

Самостоятельно диагностироватьзаболевание достаточно сложно, так как зачастую ее симптомы не вызывают серьезных опасений у человека. Признаки ишемии головного мозга на ранних этапах:

Далее могут появится такие симптомы, как:

В том случае, если на начальном этапе развития заболевания не предприняты экстренные лечебные меры, ишемия головного мозга быстро прогрессирует. У человека, длительное время страдающего данным недугом, наблюдаются:

Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о высокой вероятности приближения инсульта.

Получить консультацию по МРТ диагностике

Консультация по услуге ни к чему Вас не обязывает

Степени ишемии головного мозга

В современной медицинской практике существуют три степени классификации данной патологии.

Первая степень

Первая степень недуга характерна незначительным расстройством умственной деятельности. Как правило, пациенты страдающие ишемией, испытывают определенные трудности с фокусировкой внимания и выполнением задач, требующих сосредоточенности. Явных симптомов, ограничивающих жизнедеятельность, у них не наблюдается, однако, некоторые признаки заболевания уже заметны:

Вторая степень

Третья степень

У пациентов с третьей степенью ишемии наблюдаются расстройства неврологического характера, включая нарушения координации движений, недержание мочи, трудности с ориентированием в пространстве. Нередко возникает дисфункция процессов мышления, речи и памяти. Несвоевременная госпитализация грозит распадом личности, инсультом и кровоизлиянием в мозг.

Диагностика ишемии головного мозга

Крайне важно диагностировать недуг на его ранних стадиях, что значительно сократит сроки лечения и реабилитации пациента. Стоит напомнить о том, что качественное медицинское обследование можно пройти исключительно в клинических условиях. Консультация специалиста и МРТ в Тушино позволят оперативно определить нарушения в системе кровоснабжения и принять эффективные меры для улучшения состояния больного.

Лечение ишемии головного мозга

В связи с тем, что лечение данного заболевания является довольно сложным и длительным процессом, специалисты рекомендуют внимательно отнестись к своему самочувствию и при возникновение каких-либо признаков недуга незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Как правило, лечение ишемии головного мозга сочетают с терапией других органов и систем организма. В процессе терапии не менее важна профессиональная консультация различных специалистов. Невролог в Тушино, обладающий многолетним стажем, поможет не только исключить посторонние симптомы, но и назначить грамотное сопутствующее лечение недуга.

Получить консультацию по приему невролога

Консультация по услуге ни к чему Вас не обязывает

Профилактические меры

Нейропротективная терапия при хронической ишемии мозга

Основным в лечении пациента с дисциркуляторной энцефалопатией I или II ст. является купирование развившейся декомпенсации патологического процесса, профилактика прогрессирования заболевания. Приведены подходы к терапии с использованием препаратов нейромет

The main thing in treatment of a patient suffering from discirculatory encephalopathy of I or II degree is a rapid relief of the developed decompensation of pathologic process and prevention of the disease progression. Approaches to the therapy using preparations of neuro-metabolic type of the effect were presented.

Новые демографические тенденции сегодня приобретают особую актуальность в гериатрической практике. Во второй половине XX века значительно изменился возрастной состав населения. Улучшение социально-экономических условий, качества медицинской помощи в индустриально развитых странах привело к существенному увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Результатом этого стало значительное увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране проживают около 47 млн человек пожилого возраста, 71,8% составляют лица в возрасте старше трудоспособного [1]. Наиболее быстрорастущую возрастную группу в странах Европы составляют престарелые люди старше 80 лет.

Основной контингент больных, посещающих поликлинику в нашей стране, — это лица пожилого возраста. Так, на 1 больного в возрасте 50 лет и старше приходится от 1,7 до 3,6 заболевания (в то время как для лиц 70 лет и старше — 5–7 заболеваний). Наиболее часто жалобы, с которыми обращаются к врачу пожилые пациенты, связаны с проявлениями цереброваскулярной болезни (инсомния, депрессия, когнитивные расстройства), обострения хронических соматических заболеваний, побочными явлениями от частого и порой неконтролируемого использования лекарственных препаратов [1].

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) — одна из основных причин летальности и стойкой утраты трудоспособности больных. Согласно классификации нарушений мозгового кровообращения, принятой в нашей стране в 1958 г., дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) является основной клинической формой хронической сосудистой мозговой недостаточности [2–4]. Несмотря на то, что в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, IХ и Х пересмотров ДЭП как нозология отсутствует и ее заменил термин «ишемия мозга (хроническая) (ХИМ)» — МКБ-10, класс IX «Болезни системы кровообращения» (I00-I99), I67.8 — «Другие уточненные поражения сосудов мозга: 1) острая цереброваскулярная недостаточность 5-бромо-2’-дезоксиуридина (БДУ) и 2) ишемия мозга (хроническая)», по-прежнему широко используется термин «дисциркуляторная энцефалопатия».

Определение. ХИМ — особая разновидность сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функционирования [5]. ДЭП — хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, характеризующаяся развитием многоочагового или диффузного ишемического поражения головного мозга [3, 4, 6, 7]. ДЭП, как и инсульт, представляет собой цереброваскулярный синдром [2] — синдром хронического прогрессирующего поражения головного мозга сосудистой этиологии, который развивается в результате повторных острых нарушений мозгового кровообращения и/или хронической недостаточности кровоснабжения головного мозга [8].

Для клинической картины ДЭП характерно [4]: 1) прогрессирующее нарастание когнитивных нарушений (снижение памяти, внимания, интеллекта), достигающих на последних этапах уровня деменции, которая проявляется сочетанием выраженных нарушений когнитивных функций, личностными изменениями со значительным затруднением обычной социальной активности и невозможности продолжать работу; 2) постепенное нарастание эмоционального оскудения, потеря интереса к жизни; 3) постепенное нарастание нарушений координации и ходьбы, дестабилизация темпа и ритма движений, склонность к падениям; в выраженных случаях ходьба становится невозможной, несмотря на отсутствие парезов; 4) подкорковый синдром: олигобрадикинезия, гипомимия, ахейрокинез, повышение мышечного тонуса по экстрапирамидному типу (по типу синдрома паркинсонизма); 5) различной выраженности псевдобульбарный синдром: дизартрия, дисфагия, насильственный смех и плач, симптомы орального автоматизма; 6) снижение силы в конечностях, легкие парезы при выраженном поражении головного мозга; 7) постепенное появление нарушений контроля функции тазовых органов.

Выделяют три стадии ДЭП: I — легкую, или умеренную (компенсация), II — выраженную (субкомпенсация), III — резко выраженную (декомпенсации) [9, 10]. Для ДЭП I ст. характерны [4]: жалобы на повышенную утомляемость, частые головные боли, раздражительность, умеренные нарушения памяти (прежде всего оперативной), умеренное снижение работоспособности, нарушения сна, которые сопровождаются достаточно стойкими объективными расстройствами в виде анизорефлексии, дискоординаторных явлений, легких глазодвигательных нарушений, симптомов орального автоматизма. Имеется рассеянная неврологическая симптоматика, и выявленные нарушения носят субсиндромальный характер [9]. Для ранних стадий ДЭП наиболее характерна сосудистая депрессия и эмоциональная лабильность, а, как известно, эмоциональные расстройства могут оказывать неблагоприятное влияние на когнитивную сферу [8]. Постепенное прогрессирование заболевания и усугубление симптоматики являются мощнейшим фактором социальной дезадаптации [1].

При неадекватном лечении ДЭП прогрессирует и переходит в ДЭП II ст., при которой отмечавшаяся рассеянная неврологическая симптоматика формируется в отдельный доминирующий синдром, который наиболее существенно снижает профессиональную и социальную адаптацию больного [4, 9]. Появляются тревожные и депрессивные реакции, когнитивные расстройства усугубляются, снижается мыслительная продукция, волевая активность, ухудшается профессиональная память, отмечается вязкость мышления, сужение круга интересов, снижение критики и изменение личности. Нарушаются циркадианные ритмы в виде дневной сонливости при плохом ночном сне. Для ДЭП II ст. характерно: углубление нарушений памяти и снижение функции внимания, нарастание интеллектуальных и эмоциональных расстройств, значительное снижение работоспособности. Несколько реже имеются жалобы на хроническую утомляемость, головную боль и другие проявления астенического синдрома. У части больных выявляются легкие подкорковые нарушения и изменения походки (она становится шаркающей, семенящей). Более отчетливо проявляется очаговая симптоматика в виде оживления рефлексов орального автоматизма, центральной недостаточности лицевого и подъязычного нервов, координаторных и глазодвигательных расстройств, пирамидной недостаточности, амиостатического синдрома [4].

При ДЭП III ст. количество жалоб уменьшается, что обусловлено снижением критики больных к своему состоянию, выраженность интеллектуально-мнестических и неврологических расстройств нарастает, наблюдаются немотивированные поступки, неадекватные реакции, эмоциональные расстройства характеризуются дистимически-дисфорическим фоном настроения с раздражительностью, недовольством окружающим и слабодушием. Для этой стадии характерны: четко очерченные дискоординаторный, амиостатический, психоорганический, псевдобульбарный, пирамидный синдромы. Чаще наблюдаются пароксизмальные состояния — падения, обмороки, эпилептические припадки. Основное отличие ДЭП III ст. от ДЭП II ст. заключается в том, что при ДЭП III ст. в клинике наблюдается несколько достаточно выраженных синдромов, тогда как при ДЭП II ст. явно преобладает какой-либо один из них [4, 9].

Схематично соотношение удельного веса жалоб и неврологической симптоматики на разных стадиях ДЭП изображено на рис.

Диагностика ДЭП возможна при наличии следующих критериев [4]: 1) объективно выявляемые нейропсихологические или неврологические симптомы; 2) признаки ЦВЗ, включающие факторы риска (артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, нарушения сердечного ритма и др.), и/или анамнестические признаки, и/или инструментально подтвержденные признаки поражения мозговых сосудов или вещества мозга; 3) свидетельства причинно-следственной связи между (1) и (2); 4) соответствие динамики нейропсихологического и неврологического дефицита особенностям течения ЦВЗ (тенденция к прогрессированию с чередованием периодов резкого ухудшения, частичного регресса и относительной стабилизации); 5) соответствие выявляемых при компьютерной томографии/магнитно-резонансной томографии изменений вещества мозга сосудистого генеза ведущим клиническим проявлениям; 6) исключение других заболеваний, способных объяснить клиническую картину.

Диагностические критерии ДЭП [11]: 1) наличие признаков (клинических, анамнестических, инструментальных) поражений головного мозга; 2) наличие признаков острой или хронической дисциркуляции (клинических, анамнестических, инструментальных); 3) наличие причинно-следственной связи между нарушениями и развитием клинической, нейропсихологической, психиатрической симптоматики; 4) клинические и параклинические прогрессирования сосудистой мозговой недостаточности.

Течение ДЭП и прогноз. Выделяют стабильное, медленно прогрессирующее (с пароксизмами и преходящими нарушениями мозгового кровообращения и без сосудистых эпизодов), приступообразное, быстро прогрессирующее течение. Стабильное и медленно прогрессирующее более характерны для ДЭП I ст., которая может продолжаться в течение 7–12 лет. При быстро прогредиентном варианте ДЭП II или III ст. развиваются менее чем за 5 лет болезни. Клинический прогноз ДЭП III ст. неблагоприятен, на этой стадии заболевания больные нередко нуждаются в уходе, а иногда полностью беспомощны в быту.

Когнитивные нарушения являются ключевым проявлением ДЭП, которое во многом определяет тяжесть состояния больных. Они могут служить важнейшим диагностическим критерием ДЭП и являются, возможно, лучшим ориентиром для оценки динамики заболевания [2]. На ранней стадии ДЭП преобладают умеренные нейродинамические нарушения в виде замедленности, аспонтанности, снижения работоспособности, истощаемости, ослабления концентрации внимания. Тем не менее, такие пациенты в целом хорошо справляются с тестами, не предусматривающими учета времени выполнения, это соответствует легкой степени когнитивных нарушений [2]. Дальнейшее прогрессирование когнитивного дефекта при ДЭП сопряжено с развитием деменции, при которой когнитивный дефицит (независимо от двигательных и других симптомов!) приводит к ограничению повседневной активности и хотя бы частичной утрате бытовой независимости [2].

Лечение пациентов с ДЭП — сложная медико-социальная проблема и, по сути, ограничено терапевтическим воздействием на проявления ДЭП I и II ст. Основными направлениями ведения данных больных являются купирование развившейся декомпенсации патологического процесса, профилактика прогрессирования заболевания, в том числе инсульта, снижение выраженности когнитивных расстройств, неврологического дефицита [10, 11]. Наиболее эффективной мерой по предупреждению дальнейшего прогрессирования заболевания является воздействие на сосудистые факторы риска, прежде всего правильная гипотензивная терапия, коррекция углеводного и липидного обменов, изменения сосудистого тонуса, повышения церебральной перфузии, улучшения метаболизма мозговой ткани [2].

Сегодня нейротрофичность, нейропротекция, нейропластичность и нейрогенез рассматриваются как фундаментальные нейробиологические процессы, участвующие в реализации эндогенной защитной активности, а также в попытках противодействовать патофизиологическим повреждающим механизмам и стимулировании эндогенного восстановления. Классическая концепция нейропротекции подразумевает подавление отдельного патофизиологического механизма при использовании соответствующего препарата [12]. Действие различных препаратов направлено на усиление окисления глюкозы в митохондриях (Актовегин), торможение окисления длинноцепочечных жирных кислот, что увеличивает синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и нейтрализацию радикалов кислорода, продукция которых в условиях ишемии нарастает [13].

На сегодняшний день существует несколько фармакологических групп препаратов нейрометаболического типа действия. Их условно можно разделить на классические, используемые в течение нескольких десятилетий для лечения больных с когнитивными нарушениями, и препараты, относительно недавно получившие широкое распространение в практике реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга, а первоначально предложенные для лечения болезни Альцгеймера. К первой группе относятся Актовегин, пирацетам, пиридитол и церебролизин [6]. Одним из препаратов, обладающим широким спектром фармакологических эффектов (антигипоксантным, антиоксидантным), является Актовегин, препарат который оказывает нейротрофическое действие. Антиоксидантный и антиапоптотический механизмы действия лежат в основе нейропротективных свойств Актовегина. Он не только улучшает транспорт глюкозы и поглощение кислорода, но и стимулирует их утилизацию, что улучшает кислородный метаболизм даже в условиях гипоксии.

Нарушение когнитивных функций (дефицит внимания, его концентрации, нарушение способности быстрой ориентации в меняющейся обстановке; снижение памяти, особенно на текущие события; замедленность мышления, быстрая истощаемость при напряженной умственной работе, сужение круга интересов) — одно из наиболее часто встречающихся проявлений ЦВЗ. Лечение когнитивных нарушений при ДЭП должно, прежде всего, включать меры по предупреждению дальнейшего повреждения мозговых сосудов и вещества мозга, улучшению и долгосрочной стабилизации когнитивных функций, коррекции других клинических проявлений заболевания [2]. На I и II ст. ДЭП когнитивные нарушения присутствуют в 88% случаев. Для улучшения когнитивных функций применяется широкий спектр ноотропных и нейропротекторных препаратов [8].

Проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке терапевтического влияния препарата Актовегин (таблетированная форма, содержащая 200 мг активного вещества) на мнестико-интеллектуальные способности у больных с ЦВЗ [14]. В исследование были включены 120 пациентов с ЦВЗ, средний возраст пациентов составил около 67 лет (60–72 года), длительность заболевания в среднем — 2,5 года. Все пациенты были рандомизированы на 3 группы: группа 1 (n = 40), принимавшие Актовегин по 3 таблетки 3 раза/день; группа 2 (n = 40) — плацебо, из них: 20 пациентов принимали по 2 таблетки 3 раза/день, 20 пациентов — по 3 драже 3 раза/день; группа 3 (n = 40) — Актовегин по 2 таблетки 3 раза/день. Продолжительность терапии составила 12 недель, с оценкой динамики состояния до начала терапии, после 4, 8 и 12 недели лечения. Для оценки клинической эффективности Актовегина использовались тесты, оценивающие мнестико-интелектуальные функции (память, синтетические и аналитические способности, концентрация внимания, запонимание). В ходе исследования показана высокая эффективность (92%) 12-недельной терапии Актовегином форте на мнестико-интеллектуальные способности у больных ЦВЗ. Таким образом, таблетированную форму Актовегина можно рекомендовать для длительного амбулаторного лечения пожилых пациентов с ДЭП.

Проведено многоцентровое исследование по оценке эффективности Актовегина у 1549 пациентов пожилого возраста с нарушением церебральных функций [15]. Средний возраст больных составил 74,1 года. Пациенты, включенные в исследование, получали лечение по стандартной схеме: 2 недели в/в инъекций 10 мл раствора Актовегина, а затем 4 недели перорального приема таблеток Актовегина, покрытых оболочкой (по 2 табл. 3 раза/день). Пациенты обследовались до начала терапии, через две недели после в/в терапии и через 4 недели пероральной терапии. Все исходные значения сравнивались с результатами через 2 и через 6 недель терапии, результаты, полученные через 2 недели, также сравнивались с результатами после 6 недель лечения. Через 4 недели от начала терапии Актовегином в 80% случаев отмечено улучшение общего состояния: уменьшение выраженности (или прекращении) головной боли, головокружения, беспокойства и чувства страха, улучшение памяти и концентрации внимания (по данным психологического тестирования). В 10,9% отмечены нежелательные эффекты препарата (ощущение жара и тошноты), которые наблюдались в первую, парентеральную фазу терапии. В исследовании показана практическая значимость комбинированной терапии: старт-терапии с в/в 10 мл Актовегина для достижения быстрого и хорошего ответа, с последующим продолжением перорального приема драже Актовегина форте). Предложенная схема лечения Актовегином может быть рекомендована для длительной терапии пожилых пациентов с органическим синдромом.

В ряде клинических исследований показано, что применение препарата Актовегин положительно влияет на когнитивные функции, улучшает психологические и поведенческие реакции, а также наиболее эффективно при легких и умеренных когнитивных нарушениях. В настоящее время разработаны и широко используются терапевтические схемы лечения ЦВЗ с назначением Актовегина: по 10 мл (400 мг) на 200 мл физраствора в/в капельно курсом 7–10 дней, затем по 1–2 драже (200–400 мг) 3 раза/день внутрь в течение 1–2 месяцев, при наличии мнестико-интеллектуальных нарушениях у лиц пожилого возраста — до 12 недель по 2–3 драже 3 раза/день. Повторные курсы через 6–8 месяцев [16].

В профилактике и терапии умеренных когнитивных расстройств сосудистого генеза показана высокая эффективность нейрометаболических препаратов, среди которых препарат Цераксон (цитиколин) [17–19]. Препарат обладает целевым воздействием на ключевые звенья процессов гибели нервных клеток сосудистой, травматической, токсической и другой этиологии. Поскольку Цераксон является естественным метаболитом биохимических процессов в организме и сочетает в своем спектре действия нейромедиаторные и нейрометаболические эффекты. Важнейшим из них является активация биосинтеза мембранных фосфолипидов нейронов мозга, в первую очередь фосфатидилхолина. Цитиколин может коррегировать когнитивные нарушения уже на начальных этапах их проявлений у пациентов с ДЭП [18], его применение способствует регрессу когнитивных нарушений, уменьшает сопутствующие эмоционально-аффективные и поведенческие расстройства. Цераксон способен потенцировать действие других лекарственных средств при лечении острой цереброваскулярной патологии, в том числе тромболитиков, антиагрегантов и нейротрофиков [17]. Схема назначения препарата Цераксон: по 1000 мг 10 дней в/м или в/в один раз в день, затем внутрь раствор Цераксона 2 мл 3 раза/день в течение 3 месяцев [18] или по схеме [20]: ежедневно в дозе 3 мл 2 раза в день на протяжении 6 месяцев. Длительность нейропротекции может длиться до 12 месяцев.

Заключение

Умеренные и выраженные когнитивные нарушения цереброваскулярной природы могут служить эквивалентом ДЭП, выявляются у 3–16 лиц старше 60 лет [2]. Основным в лечении пациента с ДЭП I или II ст. в амбулаторно-поликлинических условиях является купирование развившейся декомпенсации патологического процесса, профилактика прогрессирования заболевания, в том числе инсульта, снижение выраженности когнитивных расстройств и неврологического дефицита [21].

В ряде проведенных исследований показана высокая клиническая эффективность назначения препаратов Актовегин и Цераксон в качестве длительной нейропротекции у больных дисциркуляторной энцефалопатией.

Литература

О. А. Шавловская, доктор медицинских наук

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, Москва

Ишемия головного мозга

Для ишемии головного мозга характерна частичная закупорка и сужение сосудов головы чаще всего из-за атеросклеротических отложений. Поврежденные сосуды не в состоянии пропускать нормальный объем крови, поэтому ткани головного мозга недополучают необходимое количество кислорода и питательных веществ. Со временем человек замечает провалы памяти, ухудшение работоспособности, проблемы со сном на фоне хронической усталости. Эти тревожные симптомы должны стать причиной для посещения квалифицированного врача. В противном случае пациенту может грозить инсульт, потеря памяти и инвалидность.

Как возникает ишемия головного мозга?

Ишемия сосудов головного мозга – это в основном явление возрастное. Нормальное функционирование сосудов предусматривает снабжение всех органов достаточным объемом крови. С возрастом эластичность сосудистых стенок ухудшается, они «обрастают» скоплениями холестериновых бляшек. Наибольшую опасность несут повреждения крупных артерий.

Сосуды головы особенно чувствительны к данным ухудшениям, ведь через них проходит пятая часть всей крови в организме. Человеческий мозг не может нормально работать без постоянного притока кислорода и питательных веществ, которые содержит кровь. Снижение их объемов неизменно приводит к деградации тканей головного мозга, гибели нейронов и потере части функций, зачастую жизненно важных.

Провоцировать ишемические процессы в головном мозге также может изменение свойств и состава крови (в частности, повышение свертываемости) из-за болезней почек, дисфункций щитовидной железы, нарушения обмена веществ. Также снизить активность кровотока в сосудах головы могут проблемы в работе сердца, токсические отравления. Сейчас вы можете пройти консультацию и комплекс подготовительных обследований при записи на курс усиленной наружной контрпульсации или ударно-волновой терапии сердца абсолютно бесплатно!

Спешите оставить заявку, период действия акции ограничен.

Причины заболевания

Атеросклероз, артериальная гипертензия – две причины, на которые приходится абсолютное большинство случаев ишемии сосудов головного мозга. Холестерин особенно активно откладывается на стенках сосудов у людей после 40 лет. Именно в этом возрасте растет риск ишемических явлений. Если пациент не корректирует свой образ жизни, рост холестериновых отложений только прогрессирует и приводит к ухудшению работы головного мозга.

Вторая по распространенности причина – хроническая сердечная недостаточность. Если сердце вырабатывает недостаточный объем крови, это автоматически нарушает питание головного мозга. Также симптомы ишемии нередко проявляются у пациентов с различными видами аритмии, так как нарушение динамики кровотока негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга.

Среди других причин:

Ухудшение притока крови к мозгу могут вызвать деформации и аномалии сосудов шеи, аорты и других крупных артерий. Это могут быть как сугубо сосудистые заболевания (например, аневризмы), так и повреждения, сдавливания сосудов соседними тканями и структурами (позвонками при остеохондрозе, опухолями).

Симптомы ишемии головного мозга

Заболевание достаточно коварное и на ранних стадиях может проявлять себя симптомами, на которые человек едва обращает внимание или не связывает их с деятельностью головного мозга. К примеру, потеря внимания, резкие смены настроения, нарушения сна (бессонница или, наоборот, сонливость). Чаще всего эти признаки списывают на рабочую усталость.

Однако позднее симптомы становятся явными и нарушают привычный ритм жизни человека.

Головные боли различной степени выраженности.

Ощущение холода в ступнях и ладонях.

Если на данном этапе не предпринять действий по устранению симптомов средствами медицины, заболевание будет быстро прогрессировать. Дальнейшие признаки уже невозможно игнорировать.

Временная потеря зрения (частично или полностью).

Проблемы с речью (несвязность, невнятность).

Головные боли до рвоты.

Двигательные расстройства при ходьбе.

Нарушение ориентации во времени и пространстве.

Ситуация становится чрезвычайно опасной, так как при данных симптомах пациенту остается всего лишь один шаг до инсульта.

Диагностика ишемии сосудов головного мозга

Важнейший метод обследования при указанных симптомах – УЗИ сосудов головного мозга. «Золотым стандартом» является дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, эффективно выявляющее нарушения функциональности и структуры сосудов.

Объективную картину заболевания представляет также ультразвуковая транскраниальная допплерография сосудов головного мозга. Исследование показывает скорость кровотока, степень поражения сосудистых стенок и т.д.

Данные обследования проводит Центр патологии органов кровообращения CBCP. Для этого используется новейшее оборудование экспертного класса.

Степени ишемии сосудов головного мозга

В медицине принято классифицировать данную патологию по трем степеням. Наиболее сложной является ишемия головного мозга 3 степени.

1-я степень. Характеризуется легкими расстройствами внимания и интеллектуальной деятельности. Чаще всего пациенты справляются со сложными задачами, однако на это у них уходит больше времени. Явных ограничений жизнедеятельности и расстройств координации еще нет, однако мелкие признаки расстройства уже заметны:

боли и онемения рук после физических нагрузок;

2-я степень. Пациент в ряде случаев слабо контролирует свои действия. При выполнении рабочих задач часто нуждается в помощи и подсказках, что негативно сказывается на профессиональной деятельности. Человек также может утратить часть жизненных навыков. Все чаще его мучают общие недомогания с характерными симптомами, описанными выше.

3-я степень. Появляются ярко выраженные неврологические расстройства в виде болезни Паркинсона, недержания мочи, проблем с координацией. Пациент может потерять способность самостоятельно передвигаться, так как плохо владеет ногами и теряет способность ориентироваться в пространстве. Возникают нарушения мышления, памяти, речи. При отсутствии медицинской помощи больного с ишемией 3-й степени ждут полный распад личности, ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг.

Хроническая ишемия головного мозга

Симптомы хронической ишемии головного мозга развиваются постепенно, но с заметными проявлениями. Зачастую они связаны с нарушениями работы сердца, стенокардией, аритмией, сахарным диабетом, атеросклерозом периферических артерий, другими заболеваниями.

Чаще всего хроническую фирму ишемия головного мозга приобретает при болезни 2-й степени. Для данного вида заболевания характерно длительное развитие без особых осложнений. Однако это вовсе не означает, что болезнь не прогрессирует. Обычно ухудшение здоровья наступает неожиданно. А спровоцировать его может любое нервное или физическое перенапряжение.

Хроническая ишемия не требует обязательной госпитализации.

Лечение ишемии сосудов головного мозга

Пациенту назначают комплексное лечение, в которое входят:

массажные и физиотерапевтические процедуры для улучшения кровоснабжения;

гипокситерапия для насыщения тканей кислородом;

медикаментозная терапия для нормализации артериального давления и восстановления кровообращения;

хирургическое вмешательство для удаления из сосудов атеросклеротических бляшек.

Лечение хронической ишемии головного мозга комбинируют с терапией для других органов и систем.

Прогноз и профилактика