Чем лечить крапивницу у взрослых вызванную приемом лекарств

Антигистаминные препараты в лечении крапивницы

Крапивница клинически характеризуется появлением на коже зудящих уртикарных высыпаний. Волдырь — основной морфологический элемент крапивницы, представляет собой ограниченный отек дермы в диаметре от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, гипер

Крапивница клинически характеризуется появлением на коже зудящих уртикарных высыпаний. Волдырь — основной морфологический элемент крапивницы, представляет собой ограниченный отек дермы в диаметре от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, гиперемированный по периферии и более бледный в центре. При распространении отека на глубокие слои дермы и подкожную клетчатку, а также слизистые оболочки формируется отек Квинке (ангионевротический отек).

Отек Квинке встречается достаточно часто. Считается, что 15-20% населения перенесли хотя бы один эпизод крапивницы [15]. Распространенность всех типов крапивницы у детей колеблется в пределах 2,1–6,7% [8].

В последние годы широко обсуждается классификация крапивницы.

В опубликованном согласительном документе [12, 13] крапивница подразделяется на спонтанную, физическую и особые виды. Данная классификация ориентирована на практикующих врачей и удобна для клиницистов.

Этиологические факторы крапивницы представлены в таблице 1.

Спонтанная крапивница

Спонтанная крапивница по длительности течения подразделяется на острую и хроническую. Острая крапивница продолжается до 6 нед. Хроническая крапивница сохраняется более 6 нед, имеет волнообразное течение с чередованием рецидивов и ремиссий.

Острая крапивница. Основными этиологическими факторами острой крапивницы (ОК) являются пищевые продукты и лекарственные средства. Развитие крапивницы возможно при аллергии к эпидермальным аллергенам (кошка, собака), клещам домашней пыли и пыльцевым аллергенам, яду перепончатокрылых (пчелы, осы) [2, 7, 11].

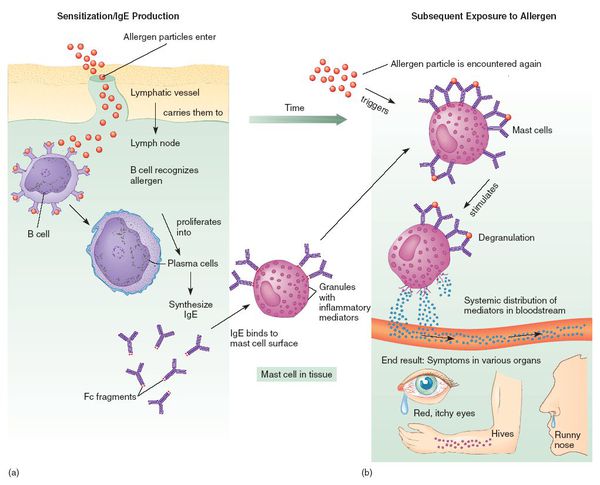

Наиболее часто заболевание обусловлено развитием IgE-зависимых аллергических реакций. Во многих исследованиях показана высокая частота ОК у больных с атопическими заболеваниями [3, 7, 12]. Анализ клинических симптомов у детей с пищевой аллергией, проведенный I. Dalal и соавт., позволил установить, что ОК изолированно или в сочетании с отеком Квинке являлась наиболее частым клиническим симптомом пищевой аллергии и отмечалась в 74,4% случаев [7].

В исследовании, проведенном T. Zuberbier и соавт., было выявлено, что у 50,2 % больных с острой крапивницей имелись сопутствующие аллергические заболевания — поллиноз, бронхиальная астма, атопический дерматит [16].

Развитие крапивницы может быть обусловлено прямым высвобождением гистамина и других биологически активных веществ из тучных клеток без участия иммунологических механизмов. Ряд пищевых продуктов, лекарственных препаратов и химических веществ способны вызывать дегрануляцию тучных клеток. Употребление в пищу богатых гистамином продуктов также может явиться причиной крапивницы (табл. 2).

Хроническая крапивница (ХК). По данным большинства авторов, наиболее частыми причинами спонтанной хронической крапивницы являются инфекции — гепатиты, Helicobacter pylori-ассоциированные гастриты, стафилококковые и стрептококковые инфекции. Пищевые продукты, лекарственные средства также могут поддерживать хронические симптомы крапивницы, но, в отличие от острой крапивницы, роль IgE-зависимых реакций в формировании симптомов минимальна [2, 6, 11, 16].

Большой интерес вызывает частота выявления у больных ХК аутоантител к высокоаффинным рецепторам IgE (FceRI) и к IgE. Аутоиммунный генез крапивницы подтверждается при проведении кожных тестов с аутосывороткой. Единого мнения в отношении роли аутоантител в формировании симптомов крапивницы до сих пор не сложилось, необходимы дальнейшие исследования.

Во многих случаях крапивница может быть обусловлена заболеваниями желудочно-кишечого тракта, дисбактериозом кишечника, паразитарными инвазиями.

Физическая крапивница

Физическая крапивница (ФК) развивается вследствие воздействия физических факторов. Механизм развития заболевания изучен недостаточно. Предполагается важная роль дегрануляции тучных клеток в формировании симптомов ФК. К физической крапивнице относятся холодовая, солнечная, тепловая, дермографическая, вибрационная крапивница и крапивница от давления.

Особые формы крапивницы — холинергическая, адренергическая, аквагенная.

Лечение крапивницы

Лечение крапивницы во многом зависит от формы заболевания и причинных факторов. Тем не менее основные принципы терапии едины, они включают следующие этапы.

Фармакотерапия. Больным с острой крапивницей, обострением хронической или физической крапивницы с целью купирования острого состояния в большинстве случаев показано назначение антигистаминных препаратов второго поколения. В более тяжелом течении заболевания целесообразно парентеральное введение антигистаминных препаратов первого поколения (отсутствуют лекарственные формы для парентерального введения у Н1-блокаторов второго поколения), а также глюкокортикостероидов.

Лечение больных с хронической крапивницей требует большого терпения, тесного сотрудничества врача и пациента. У больных серьезно страдает качество жизни: зуд может влиять на повседневную активность, нарушать сон, высыпания на лице стесняют больного, резко ограничивают его общение, профессиональную деятельность. Больные нуждаются в частом и длительном приеме антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты первой генерации обладают рядом нежелательных эффектов, которые ограничивают их применение. Хорошо известны седативный эффект, нарушения когнитивных и психомоторных функций центральной нервной системы [4]. Низкая селективность, связывание М-холинорецепторов проявляются в сухости слизистых оболочек полости рта, у больных бронхиальной астмой повышается вязкость мокроты, что отрицательно влияет на течение заболевания. Задержка мочи, запоры, возможное повышение внутриглазного давления ограничивают назначение препаратов больным с сопутствующими заболеваниями. Не менее серьезным недостатком Н1-блокаторов первого поколения является кратковременное действие, необходимость 3-4-кратного приема в течение суток, достаточно высокие дозы. Снижение терапевтической эффективности при длительном приеме диктует необходимость смены препарата каждые 10–14 дней.

Антигистаминные препараты второй генерации (дезлоратадин, лоратадин, фексофенадин, цетиризин, эбастин) лишены указанных недостатков. Все препараты характеризуют высокий профиль безопасности, отсутствие серьезных побочных эффектов, они удобны в применении. Новые антигистаминные препараты назначаются 1 раз в сутки вне зависимости от приема пищи, не требуется смены препаратов, так как сохраняется высокая терапевтическая эффективность при длительном применении. Возможно назначение Н1-блокаторов второго поколения больным с сопутствующими заболеваниями, которым препараты первого поколения были противопоказаны.

Безусловно, антигистаминные препараты второго поколения различаются между собой. Перед врачами общей практики, дерматологами, педиатрами встает вопрос: какой препарат назначить больному?

В последние годы проведено достаточно большое число исследований в попытке определить, какой антигистаминный препарат превосходит остальные. Использование в практической работе результатов проведенных сравнений сложно, так как изучались отдельные параметры на выборочных группах больных или здоровых лиц, не всегда использовались адекватные дозировки сравниваемых лекарств. Тем не менее, большинство исследователей приходят к выводу, что новые неседативные антигистаминные препараты сопоставимы по эффективности, безопасности и удобству применения. Предпочтение больного может оказаться определяющим фактором при выборе между антигистаминными препаратами второго поколения [9, 10, 15].

Учитывая участие гистамина в формировании всех симптомов крапивницы [1], антигистаминные препараты второго поколения являются препаратами первого выбора. Помимо непосредственного антигистаминного действия новые Н1-блокаторы обладают противовоспалительной активностью. Регулярный их прием облегчает течение заболевания и повышает качество жизни больных.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Нами было проведено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности и безопасности применения препарата кестин (эбастин) у больных с хронической крапивницей. В исследование были включены 40 больных с хронической крапивницей в возрасте 16–61 год. Женщин —35, мужчин — 5.

До включения в исследование больные не получали системные антигистаминные препараты в течение 7 дней и более. На протяжении всего исследования больные не получали макролиды (эритромицин, кларитромицин) и азолы (интраконазол, кетоконазол). У больных не было тяжелых сопутствующих заболеваний. По данным ЭКГ не отмечалось удлинения интервала QT.

В течение 8 нед 30 больных получали кестин 20 мг/сут и 10 пациентов получали плацебо.

Больные ежедневно вечером отмечали в дневнике выраженность зуда, количество и размер уртикарных высыпаний. Динамика симптомов оценивалась врачом при визитах. Врач и больные фиксировали возникновение нежелательных явлений, их проявления и необходимую терапию. Всего было 3 визита: первый визит — стартовый, второй — через 4 нед и третий визит — через 8 нед после включения в исследование.

Учитывая, что зуд является основным симптомом крапивницы, существенно снижающим качество жизни больного, в таблицах 4 и 5 приводится динамика выраженности зуда у больных через 4 и 8 нед терапии. В группе, получавшей кестин, у всех больных отмечалась регрессия выраженности данного симптома. Среди больных, получавших плацебо, эффективность терапии была значительно ниже — 5 (50%) пациентов были досрочно исключены из исследования в связи с отсутствием эффекта за то же время. Общая оценка эффективности свидетельствует о высокой эффективности кестина 20 мг/сут у больных хронической крапивницей по сравнению с плацебо (табл. 6).

За весь период наблюдения в обеих группах не зарегистрировано седативного эффекта, серьезных нежелательных событий, удлинения интервала QT на ЭКГ не отмечено.

Таким образом, антигистаминные препараты второго поколения — высокоэффективные и безопасные лекарственные средства. Они являются препаратами первого выбора для контроля симптомов крапивницы у большинства больных. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что достижение фармакологического контроля симптомов крапивницы не исключает необходимости проведения тщательного диагностического поиска, выявления возможных причин развития крапивницы.

И. В. Сидоренко, кандидат медицинских наук, доцент

Т. В. Захаржевская, кандидат медицинских наук

А. В. Караулов, доктор медицинских наук, профессор

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Крапивница у взрослых: ее причины, симптомы и лечение.

Крапивница – это кожный симптом аллергии или другой патологии, связанной с выбросом гистамина. Свое название получила из-за покраснения и волдырей, очень похожих на ожог крапивы. Можно также встретить названия «крапивная лихорадка» или «уртикария».

Это состояние требует тщательного обследования и лечения, так как чревато осложнениями: отеком Квинке и анафилактическим шоком.

Симптомы и проявления крапивницы

При контакте с аллергеном тучные клетки активизируются и высвобождают гистамин – вещество, вызывающее отек кожи и слизистых, что приводит к образованию волдырей.

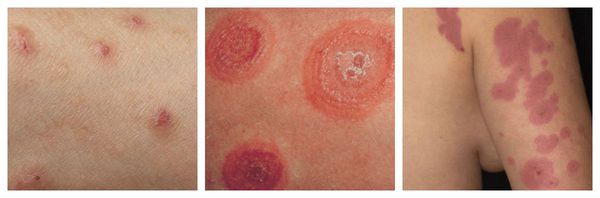

Эти высыпания похожи на пузыри или узелки, на ощупь плотные, имеют четкие очертания, возвышаются над здоровой кожей и бледнеют при надавливании. Диаметр от одного миллиметра до нескольких сантиметров, крупные волдыри могут сливаться друг с другом, образуя большое пятно неправильной формы. Цвет варьируется от белого до ярко-красного. Исчезают, не оставляя пятен и рубцов. Обязательно сопровождаются зудом – от умеренного до мучительного.

Для волдырей характерна летучесть, то есть они быстро возникают и так же быстро проходят, но могут вернуться через несколько часов. В некоторых случаях эпизоды высыпаний повторяются многократно.

Локализация крапивницы различна – на лице, шее, руках, спине и животе. При генерализованной форме высыпаниями покрыта большая часть тела.

Клинические формы

По характеру течения заболевания выделяют острую и хроническую формы. Острая длится от нескольких часов до 1,5 месяцев. В течение этого времени симптомы могут угасать, но полностью не проходят.

Для хронической формы характерно цикличное чередование светлых промежутков (ремиссии) с периодами обострения. Иногда и вовсе не наблюдается выраженной ремиссии.

По этиологии возникновения выделяют формы:

Факторы риска

Спровоцировать эпизод крапивницы или развитие хронической формы может один из факторов, либо их сочетание:

Осложнения крапивницы

Отек Квинке или ангионевротический отек

Неотложное состояние, по своему механизму развития схожее с крапивницей, характеризующееся отеком глубоких слоев кожи, слизистых и подкожной клетчатки.

Иногда крапивница переходит в отек Квинке, либо они развиваются одновременно друг с другом. Опасность заключается в возможном развитии отека гортани, затруднении дыхания и удушении.

Миокардит и гломерулонефрит

Редкие, но грозные осложнения крапивницы. Их развитие связано с нарушением проницаемости сосудистой стенки, что чревато нарушением ритма сердца и фильтрационной функции почек.

Анафилактический шок

При прогрессировании аллергии есть вероятность развития анафилактического шока при контакте с аллергеном. Это опасное для жизни состояние, сопровождающееся угнетением всех жизненно-важных функций организма. Требует незамедлительной медицинской помощи. Риск летального исхода очень высок.

Гнойное поражение кожи

Из-за мучительного зуда больные крапивницей часто сильно расчесывают пораженные участки. При снижении иммунитета, либо при нарушении гигиены есть опасность попадания бактериальной флоры. Это приводит к появлению гнойничков и фурункулов.

Нужно ли обращаться к врачу

Несмотря на то, что крапивница чаще всего проходит быстро и без последствий, выявить ее причины необходимо. Как минимум для того, чтобы избежать серьезных осложнений. Как максимум, чтобы предупредить ее появление в дальнейшем и обезопаситься от дискомфорта.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) расположена в центре Москвы по адресу 2-й Тверской-Ямской переулок 10 в пешей доступности от метро Маяковская, Белорусская, Тверская, Чеховская, Новослободская.

Записаться на прием к нашим специалистам вы можете на сайте или по телефону +7 (495) 775-73-60.

Диагностика и обследования при крапивнице

Ведущую роль в постановке диагноза играет выявление провоцирующего фактора, особенно если не удается установить взаимосвязь крапивницы с чем-либо. В таких случаях приходят на помощь диагностические пробы:

Некоторые из этих проб проводятся в день обращения, для других может потребоваться подготовка. При постановке проб на аллергены необходимо исключить прием антигистаминных препаратов на две недели – для корректного результата.

Для полноты клинической картины проводят исследование крови и мочи, флюорографию, ЭКГ и другие обследования по показаниям.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) имеет современное отделение аллергологии и иммунологии, укомплектованное квалифицированными специалистами. За каждым пациентом закрепляется лечащий врач, который курирует процесс обследования и лечения. При наличии у пациента сопутствующих заболеваний, например, бронхиальной астмы или сердечной патологии, к лечению привлекаются профильные специалисты.

Лечение разных форм крапивницы

Медикаментозное лечение назначается и корректируется только врачом, самолечение недопустимо. Дозировки препаратов зависят от массы тела пациента, его возраста и тяжести течения заболевания.

При аллергической этиологии необходим прием антигистаминных средств. При холодовой и холинергической формах применяют блокаторы гистаминовых рецепторов. При тяжелых аутоиммунных формах и неэффективности обычной терапии к лечению добавляют гормональные препараты (глюкокортикостероиды).

При подборе лекарственной терапии необходимо учесть наличие сопутствующих заболеваний и противопоказаний, а также возможные побочные реакции.

Участие пациента в лечении

Помимо приема назначенных препаратов, пациенту необходимо соблюдать здоровый образ жизни и отслеживать реакцию организма на аллергены и провоцирующие факторы.

При пищевой аллергической крапивнице стоит придерживаться гипоаллергенной диеты – исключить все, на что ранее наблюдалась реакция, и с осторожностью употреблять продукты, содержащие гистаминолибераторы. В эту группу входят коровье молоко, яйца, многие виды рыбы, икра и морепродукты, специи и пряности, маринады, алкоголь, а также все продукты, содержащие красители, ароматизаторы и консерванты.

Следует внимательно относиться к гигиене кожи, чтобы избежать гнойничковых заболеваний. Рекомендуется принимать теплый, но не горячий душ с жидким гипоаллергенным мылом и аккуратно использовать мягкую мочалку, чтобы не травмировать раздраженную кожу.

Снять кожный зуд при крапивнице помогут мази с гормонами.

Как попасть на прием к врачу

Записаться на удобное время к специалистам нашей клиники вы можете, заполнив форму на сайте, либо позвонив по круглосуточному телефону +7 (495) 775-73-60.

Наш адрес: Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10.

Удобнее всего добираться от станции метро Маяковская – всего 5 минут пешком. Также в пешей доступности находятся станции: Белорусская, Тверская, Чеховская и Новослободская.

Мы будем рады помочь вам и вашим близким сохранить здоровье!

Крапивница

Крапивница – это аллергическая реакция, проявляющаяся в виде характерных, похожих на ожоги крапивой, высыпаний в виде розовых волдырей на коже и слизистых оболочках и зуда.

Симптомы крапивницы

Крапивница может протекать в острой и хронической форме. Острая крапивница – это мгновенно возникшая сыпь на небольшом участке кожи или с распространением по всему телу, обычно с покраснениями вокруг волдырей и зудом. Высыпания могут быть точечными или крупноочаговыми, но проходят обычно довольно быстро – от 2-3 до 36 часов. Хроническая крапивница может затянуться на долгое время или возникать периодически в течение нескольких месяцев или недель. Крапивница может прогрессировать: в патологический процесс вовлекаются глубоко расположенные сосуды, волдыри становятся крупными – это так называемая «гигантская» крапивница, или ангионевротический отек.

Причины крапивницы

Вследствие аллергической реакции в коже выделяется гистамин – активное химическое вещество, повышающее проницаемость стенок кровеносных сосудов. Гистамин провоцирует избыточное поступление жидкости из крови в окружающие ткани. Избыток жидкости приводит к волдырям и отекам затронутых болезнью участков тела: рук, суставов, глаз, губ и др.

Чаще всего причиной крапивницы становится аллергическая реакция организма. Острая крапивница возникает из-за пищевой аллергии, а также может быть следствием укусов насекомых или заражения паразитами, стресса, приема некоторых лекарственных препаратов, реже крапивница проявляется вследствие токсической аллергии (на пыль, пыльцу цветов), как реакция на жару, холод или длительное ультрафиолетовое облучение. Хроническая крапивница может быть вызвана всеми перечисленными выше причинами, но также может сигнализировать о заболеваниях внутренних органов или наличии инфекции в организме. В таком случае точный диагноз ставится при тщательном обследовании. При невозможности выявить причину реакции, крапивницу называют идиопатической.

Лечение крапивницы

Острая крапивница нередко проходит сама собой, без лечения и консультации дерматолога. Хроническая крапивница требует тщательного обследования организма, и без консультации дерматолога лечение крапивницы невозможно. Традиционное лечение крапивницы – это антигистаминные препараты, в тяжелых случаях могут применяться кортикостероиды.

Если отек распространяется на большие участки тела и захватывает слизистые оболочки тела, создавая угрозу жизни, то врачи используют экстренные меры – введение больших доз активных стероидов и эпинефрина.

Кроме приема лекарственных средств, главное и наиболее эффективное средство лечения крапивницы – выявление и устранение аллергена.

Начать следует с питания. Если вам достоверно известно, что некоторые продукты для вас являются аллергенами, строго исключите их из рациона. Если вы устранили пищевой аллерген, острая крапивница обычно исчезает очень быстро.

Распространенными пищевыми аллергенами являются морепродукты, свинина, цитрусовые, яйца, помидоры, орехи, ягоды.

В ресторане необходимо спрашивать о составе сложных продуктов и предупреждать о возможной аллергической реакции. Если вы не можете получить подробную информацию, следует отказаться от удовольствия попробовать новое блюдо.

Существует также вещества, называемые гистаминолибераторами – продукты, которые сами по себе не являются аллергенами, но могут вызвать крапивницу, так как стимулируют выброс гистамина из тучных клеток. В отличие от аллергии, в эту реакцию не вовлекаются специфические антитела. К таким продуктам относятся: шоколад, кофе, морепродукты, копчености, уксус, горчица, майонез, хрен, редис, редька, томаты, баклаэаны, клубника, земляника, дыня, ананас, алкогольные напитки, специи, мед, пищевые добавки, консерванты, усилители вкуса, красители.

Если крапивница вызвана пищевой аллергией или реакцией на гистаминолибераторы, врач рекомендует список разрешенных продуктов Задача пациента – тщательно соблюдать его и вести «пищевой» дневник для точного выявления всех продуктов, которые вызывают крапивницу.

При дермографической крапивнице откажитесь от тесной и синтетической одежды, выбирайте более свободную одежду из хлопка и льна. При замедленной крапивнице от давления приносят облегчение такие простые мероприятия, как расширение лямок рюкзака, сумки для уменьшения силы давления на площадь поверхности кожи.

При солнечной крапивнице необходимо ограничить время пребывания на солнце, носить головные уборы и закрытую одежду, а также использовать солнцезащитные косметические средства.

Вибрационная крапивница исключает возможность работы с отбойным молотком или миксером.

При крапивнице, вызванной приемом лекарственных средств, необходимо установить, какой именно препарат вызывает аллергию. Чаще всего аллергенами являются антибиотики, сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства (аспирин, ибупрофен и другие), опиаты, некоторые витамины (в особенности, содержащие группу В), белковые препараты (препараты крови, инсулин), рентгеноконтрастные йодсодержащие препараты, миорелаксанты, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и др.

Принципы лечения крапивницы и ангиоотека

Крапивница и ангионевротический отек – широко распространенные кожные заболевания, снищающие качество жизни пациента. В обзоре дано краткое описание основных методов лечения различных видов крапивницы у взрослых пациентов и детей старшего возраста и приме

Крапивница и ангионевротический отек (ангиоотек) (АО) — широко распространенные кожные заболевания, оказывающие выраженное негативное влияние на качество жизни пациента. Их обычно легко диагностировать, но не всегда просто лечить из-за различной тяжести течения, частой устойчивости к антигистаминным препаратам и наличия других болезней у пациента, являющихся первичной причиной кожного процесса. Кроме того, не все специалисты знакомы с ведущими руководящими документами, многие их них не знают особенности лечения острой крапивницы ((ОК), протекает менее 6 недель) и хронической крапивницы ((ХК), протекает более 6 недель) и не всегда способны выбрать правильную терапевтическую и/или диагностическую тактику у того или иного пациента.

Задачей данного обзора служит краткое описание основных методов лечения различных видов крапивницы у взрослых пациентов и детей старшего возраста и применяемых лекарственных средств (ЛС), основанное на существующих научных доказательствах.

Для оптимизации фармакотерапии и выбора дальнейшей тактики лечения важно определить вид/форму крапивницы (например, физическая/вибрационная), ее продолжительность (острая, эпизодическая или хроническая). Особенности такой диагностики описаны в других публикациях [1, 22].

Цель лечения — достичь контроля над заболеванием и связанного с этим улучшения качества жизни пациентов, способности к работе или учебе, а также минимизировать опосредованные применением ЛС побочные эффекты. Это особенно важно при терапии длительно текущих форм хронической крапивницы. Для оценки контроля над заболеванием можно учитывать выраженность зуда, АО, размер волдырей, их количество и частоту появления, ночные пробуждения и длительность ремиссии заболевания.

Лечение, направленное на причинные и провоцирующие факторы

В первую очередь проводится лечение основного заболевания (если оно выявлено), которое служит причиной возникновения крапивницы. Нужно сделать все возможное (провести все необходимые диагностические тесты), чтобы выявить причину и провоцирующие факторы крапивницы в случае ее хронического течения. После определения последних необходимо исключить с ними контакт, например, не принимать Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при чувствительности к ним (многие НПВП вызывают обострение ХК у 20–30% пациентов даже при другой ее причине) или ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) при рецидивирующем АО.

Исключение провоцирующих факторов

Исключение провоцирующих факторов — эффективный вид лечения и профилактики, если эти факторы известны или подозреваются (пищевой продукт, ЛС, физический стимул и др.).

Многие специалисты рекомендуют всем пациентам с крапивницей избегать приема псевдоаллергенов, Аспирина и других НПВП, иАПФ как возможных неспецифических триггеров [2], хотя достоверные доказательные данные для этого утверждения отсутствуют.

Пациентам с острой аллергической крапивницей нужно исключать контакт с выявленными причинно-значимыми аллергенами, а с физической — избегать воздействия причинного физического стимула в зависимости от вида крапивницы: солнечного света, механического раздражения, сдавления кожи, вибрации, воды, холода, тепла, перегревания, физической нагрузки.

Во многих случаях алкоголь, стресс и перегревание усиливают проявления ХК (табл. 1).

Диета

У пациентов с аллергической IgE-связанной крапивницей важно исключать из рациона причинно-значимые пищевые продукты. С другой стороны, аллергия на пищу и пищевые добавки при ХК — явление крайне редкое, несмотря на широко распространенное ошибочное мнение. Данные о необходимости назначения диеты с ограничением пищевых добавок (красителей, консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов и др.) [5–7] и натуральных салицилатов (так называемых псевдоаллергенов) пациентам с Аспирин-чувствительной ХК противоречивы. В проспективном открытом исследовании, включавшем 64 пациента, у 73% больных ХК было выявлено улучшение кожного процесса при соблюдении строгой диеты с исключением псевдоаллергенов в течение 2 нед, но подтверждение реакции после проведения провокационного теста с индивидуальными псевдоаллергенами было зарегистрировано только у 19% из них [8].

Лечение физической крапивницы. Индукция толерантности

У мотивированных пациентов с холодовой, солнечной, холинергической и генерализованной тепловой крапивницей возможно проведение десенситизации (индукция толерантности). Процедура заключается в повторяющемся воздействии стимула на кожу пациента, например холодового или теплового, до достижения ее рефрактерности (т. е. отсутствия ответа на провокацию) [9–11]. Воздействие стимула должно быть регулярным и достаточной интенсивности, иначе толерантность исчезнет в течение нескольких дней [1].

Лечение аутоиммунной крапивницы

Считается, что у около 50% пациентов ХК имеет аутоиммунную форму, что подтверждается с помощью лабораторных методов и внутрикожного теста с аутологичной сывороткой (ТАС).

В настоящее время составляются протоколы для проведения десенситизации у пациентов с аутоиммунной ХК с помощью инъекций аутологичной сыворотки или цельной крови [12, 13]. Цель такого лечения — индукция толерантности к циркулирующим гистамин-высвобождающим факторам. В турецком исследовании, опубликованном в июле 2011 г., авторы применяли инъекции аутологичной сыворотки, аутологичной плазмы и плацебо в трех параллельных подгруппах пациентов как с ТАС-положительными (ТАС+), так и ТАС-отрицательными (ТАС–) ответами [14]. Эффективность лечения аутологичной сывороткой и плазмой была практически равна таковой в группе плацебо (разница не была статистически значимой), несмотря на это, у пациентов с ТАС+ и ТАС– наблюдалось снижение активности крапивницы и увеличение показателей качества жизни. С учетом указанных данных эффективность аутогемотерапии у пациентов с ХК нуждается в дальнейшем изучении.

Лечение сопутствующих инфекций

Необходимость терапии хронических очагов инфекции при крапивнице, в частности Helicobacter pylori, все еще обсуждается. Есть исследования (в т. ч. российские), подтверждающие, что эрадикация H. pylori может приводить к выраженному улучшению течения крапивницы [15, 16], в то время как в других антибактериальное лечение не оказывало какого-либо значимого влияния на симптомы ХК [17, 18].

Роль этого микроорганизма в патогенезе ХК и АО остается противоречивой. Частота инфекции в общей популяции очень высока [19], поэтому H. pylori выявляется у 40–50% пациентов с ХК. Некоторые специалисты рекомендуют даже в отсутствие научных доказательств эффективности назначать антибактериальное лечение пациентам с ХК как для эрадикации H. pylori, так и при других субклинических инфекционных заболеваниях (стрептококковых, стафилококковых, иерсиниоза и т. д.), хотя, согласно данным исследований, такой подход не всегда приводит к улучшению симптомов крапивницы.

Требуется проведение дальнейших рандомизированных клинических исследований (РКИ) для изучения влияния антибактериальной терапии и эрадикации H. pylori на течение крапивницы.

Лечение острой крапивницы

Острая спонтанная крапивница может быть аллергической или неаллергической. Но лечение в обоих случаях практически не различается. Более чем в 90% случаев острая форма заболевания самопроизвольно излечивается [1].

Показания к госпитализации:

Начальные лечебные мероприятия включают воздействие на причину: прекращение применения причинно-значимого ЛС или пищевого продукта, удаление жала насекомого и назначение антибиотиков при бактериальной инфекции. В дальнейшем проводится симптоматическая фармакотерапия.

Несмотря на длительное и широкое использование, было опубликовано всего несколько РКИ по применению блокаторов Н1-рецепторов гистамина (Н1-БГ) II поколения (препараты первого выбора) и коротких курсов системных глюкокортикостероидов ((ГКС), препараты второго выбора) при ОК [1].

Начальная симптоматическая терапия включает назначение неседативных Н1-БГ с возможностью увеличения дневной дозы у взрослых пациентов в 4 раза выше той, что указана в инструкции к препарату (при этом необходимо учитывать возможные побочные эффекты). В некоторых случаях, особенно при ограниченной крапивнице, применяется местное лечение — противозудные и охлаждающие лосьоны (например, 1% и 2% ментолсодержащие на водной основе) [1].

К препаратам второй линии относятся ГКС, назначаемые внутрь 50 мг/сут коротким курсом в течение 3 дней [20] или по 20 мг 2 раза в сутки в течение 4 дней [21].

При тяжелом течении крапивницы (например, при сочетании с АО или при высоком риске развития анафилаксии) некоторые специалисты рекомендуют внутривенное введение ГКС (30–100 мг преднизолона или 4–16 мг дексаметазона и более) и седативных Н1-БГ, в т. ч. и повторно [22].

В тяжелых прогрессирующих случаях с развитием анафилаксии и шока терапия должна проводиться совместно с парентеральным введением эпинефрина.

Большинство случаев ОК хорошо купируется на фоне лечения Н1-БГ и ГКС. Тем не менее симптомы могут появиться повторно спустя несколько часов (у некоторых пациентов симптомы персистируют до 2 нед и более). В этих случаях пациенты должны получать неседативные Н1-БГ II поколения в адекватных дозах (вплоть до 4-кратного увеличения у взрослых пациентов) на протяжении необходимого времени; таким пациентам нужно рекомендовать иметь дома ГКС в таблетках (например, преднизолон) на случай ухудшения симптомов.

Нужно избегать применения топических Н1-БГ из-за их ограниченного эффекта и возможного сенсибилизирующего потенциала.

В большинстве случаев невозможно предсказать, перейдет ли острая крапивница в хроническую. Также непонятно, влияет ли на такой переход назначение адекватного лечения или нет.

Лечение хронической крапивницы

К сожалению, заболевание, которое служит причиной возникновения ХК, выявляется редко, но если это удается сделать, то в первую очередь проводится именно его лечение. При излечении основной болезни высока вероятность полного исчезновения симптомов крапивницы. В меньшей степени это относится к аутоиммунной крапивнице, связанной с другими аутоиммунными заболеваниями, т. к., например, даже при полном контроле аутоиммунного тиреоидита, связанного с гипотиреозом и аутоиммунной крапивницей, не всегда наблюдается улучшение течения кожного процесса.

Ключевые особенности лечения:

Важно информировать пациента с ХК, что:

Другое важное направление терапии — это применение препаратов для симптоматического лечения с целью уменьшить выраженность кожных высыпаний/зуда/АО и предотвратить их повторное появление.

В качестве местного лечения можно использовать охлаждающие лосьоны (например, 1% крем ментола на водной основе, лосьон каламина и 10% лосьон кротамитона), особенно в местах выраженного зуда. Нужно иметь в виду, что спиртсодержащие лосьоны при нанесении в местах поврежденной или экзематозной кожи могут усиливать обострение заболевания. Широко используются антигистаминные крема и гели (например, диметинден), но их фармакологическую эффективность ограничивает слабая кожная абсорбция. Топические ГКС практически не применяются в рутинной клинической практике для терапии хронической крапивницы, но в отдельных исследованиях было показано, что при их регулярном нанесении на локальные области кожи снижается выраженность уртикарного ответа на давление. Возможно, это связано с уменьшением количества тучных клеток в этих местах [23, 24].

Согласно рекомендациям Всемирной организации по аллергии (World Allergy Organization; WAO), во всех случаях крапивницы следует начинать терапию с неседативных антигистаминных препаратов II поколения (препараты первого выбора). Только если они недоступны или неэффективны в максимальных дозах, возможно применение седативных Н1-БГ [25], которое ограничено частыми побочными эффектами, в частности седативным и антихолинергическим. У большинства пациентов назначение антигистаминных препаратов II поколения позволяет контролировать заболевание [26], тем не менее добавление Н1-БГ I поколения на ночь логично и допускается, если пациента беспокоит выраженный ночной зуд и связанная с ним бессонница.

В дальнейшем, в зависимости от ответа, лечение у взрослых пациентов проводится согласно алгоритму, изображенному на рис. Стоимость, безопасность и эффективность лечения рассматриваются в табл. 2.

Важно помнить, что у некоторых пациентов с ХК может не наблюдаться эффект от стандартных доз антигистаминных ЛС II поколения. В этом случае возможно увеличение суточной дозы препарата из этой группы в 2–4 раза от рекомендованной в инструкции производителя. Как клинический опыт, так и данные исследований подтверждают, что такой подход (с увеличением дозы неседативных Н1-БГ) связан с большей эффективностью терапии и контролем заболевания у многих (но не у всех) пациентов [29, 30].

При отсутствии эффекта от увеличения дозы Н1-БГ можно добавить антилейкотриеновые препараты или заменить Н1-БГ на другой. При неэффективности или тяжелом течении крапивницы нужно рассмотреть возможность альтернативной терапии препаратами второй-третьей линии, например циклоспорином, комбинацией Н1— и Н2-БГ, дапсоном или омализумабом [25]. От назначения такого лечения рекомендуется воздерживаться до 1–4 нед, т. к. эффект от приема антигистаминных препаратов может быть отсроченным [25].

Эффективность ЛС может различаться у каждого пациента. Также нужно учитывать, что препараты не сохраняют длительно действующий эффект после их отмены, поэтому при персистирующей крапивнице необходима поддерживающая терапия. При длительном лечении развития тахифилаксии обычно не отмечается, и у многих пациентов с хронической идиопатической или аутоиммунной крапивницей симптоматическая терапия приводит к выраженному положительному ответу и контролю заболевания.

Дальнейшее наблюдение

Во многих случаях необходимо длительное применение препаратов до наступления ремиссии заболевания. Для большинства пациентов с ХК рекомендуется 3–6 мес регулярной терапии [25]. У пациентов с длительным анамнезом крапивницы и АО лечение проводится в течение 6–12 мес с постепенной отменой на несколько недель. Было показано, что пациенты с ХК, принимавшие Н1-БГ непрерывно, страдали от менее выраженного снижения качества жизни по сравнению с теми, кто применял ЛС эпизодически [32].

Каждые 3–6 мес и чаще нужно обязательно осматривать и опрашивать пациента для выявления новых симптомов (признаков аутоиммунной патологии и др.), а также для оценки тяжести крапивницы (она может изменяться со временем) и коррекции терапии [25].

Средний срок наличия ХК — 3–5 лет, хотя примерно у половины пациентов наступает спонтанная ремиссия через 0,5–1 год после начала. Примерно у 40% пациентов ХК, существующая более 6 мес, будет рецидивировать на протяжении последующих 10 лет, а у 20% — даже на протяжении 20 лет [31].

Цель лечения ХК — максимально уменьшить проявления заболевания на фоне оптимально подобранной терапии до наступления ремиссии.

Заключение

Крапивница/АО — это гетерогенная группа заболеваний, для которой характерны многообразие клинических проявлений и различные механизмы развития. Поэтому логично, что для ее лечения должен применяться ступенчатый подход, основанный на форме крапивницы, тяжести, патогенезе и особенностях течения.

Как уже упоминалось, ключевым принципом терапии как ОК, так и ХК у взрослых пациентов (а иногда и у детей), который, к сожалению, неизвестен многим российским врачам, служит назначение антигистаминных препаратов II поколения (препараты выбора) в стандартной дозе, а при их неэффективности — увеличение дневной дозы до 4 раз от указанной в инструкции. Такой подход одобрен и рекомендуется ведущими международными и национальными сообществами и специалистами, он основан на повышении эффекта от Н1-БГ при сохранении относительной безопасности (седативный эффект, нарушение когнитивных и психомоторных функций и другие побочные эффекты обычно отсутствуют даже при высоких дозах) по сравнению с назначением ГКС. Здесь важно подчеркнуть, что с юридической точки зрения врач не имеет права отступать от инструкции к применению того или иного препарата. К настоящему времени во всех инструкциях к антигистаминным средствам II поколения, разрешенным в России, не существует рекомендаций по повышению дозы. Кроме того, всегда нужно взвешивать возможные пользу и риск любого вида лечения.

Необходимо помнить, что антигистаминные препараты показаны практически всем пациентам с крапивницей, за исключением некоторых больных с изолированным АО, в частности с наследственным АО. Кроме того, без особых показаний желательно избегать назначения антигистаминных и других системных препаратов в I триместре беременности, несмотря на то, что в исследованиях не было отмечено тератогенного эффекта. Добавление блокаторов лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст, зафирлукаст) к антигистаминной терапии у взрослых пациентов может давать дополнительный эффект, когда обострение крапивницы связано с приемом пищевых псевдоаллергенов, аспирина или наличием функциональных аутоантител.

В настоящее время требуются дополнительные исследования уже существующих ЛС для лечения крапивницы, особенно ХК, и поиск новых высокоэффективных препаратов. При этом нужно учитывать, что применение большинства препаратов второй и третьей линий, в частности циклоспорина и омализумаба, сопряжено с высокой стоимостью и/или существенным риском выраженных побочных эффектов.

Литература

П. В. Колхир, кандидат медицинских наук

НИЦ ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России, Москва

Что такое лекарственная аллергия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Воронцова О. А., аллерголога со стажем в 19 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лекарственное средство (препарат, лекарство) — это природное или искусственно созданное вещество (смесь веществ), представленное в форме таблетки, раствора или мази, которое предназначено для лечения, профилактики и диагностики заболеваний. Прежде чем препараты допускают к использованию, они проходят клинические исследования, в ходе которых выявляются их лечебные свойства и побочные эффекты.

С древних времён люди для спасения своей жизни и избавления от страданий использовали различные природные лекарственные средства, которые содержались в растениях или животном сырье. С развитием такой науки, как химия, выяснилось, что целебные свойства этих средств заключаются в определённых химических соединениях, которые избирательно воздействуют на организм. Постепенно эти «лечебные» соединения стали синтезировать в лабораторных условиях.

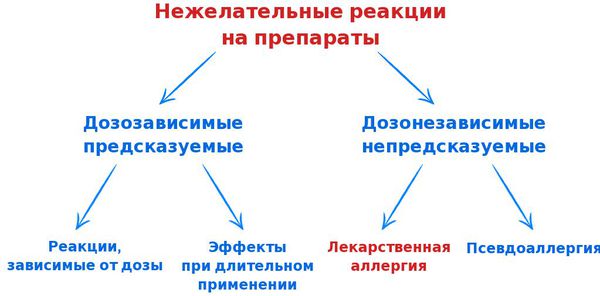

В связи с возникновением всё большего количества лекарств и широкого их применения для лечения разных патологий всё чаще стали возникать нежелательные реакции на препараты. Их можно разделить на две основные группы:

Также нежелательные реакции подразделяют на четыре типа:

Лекарственная аллергия — это реакция организма, связанная с повышенной чувствительностью к препарату, в развитии которой участвуют механизмы иммунной системы. [2] Аллергическую реакцию на препараты также называют лекарственной гиперчувствительностью.

В настоящее время количество пациентов, обращающихся к аллергологам в связи с предполагаемой аллергией на медикаменты, неуклонно растёт.

Вызвать лекарственную аллергию может любой препарат. [10] К лекарствам, чаще всего вызывающим аллергические реакции, относят:

Факторы риска лекарственной аллергии:

Симптомы лекарственной аллергии

Аллергия на лекарства может возникать на любых участках тела и в любых органах. Выраженность симптомов варьирует от минимального дискомфорта до жизнеугрожающих состояний, а их продолжительность — от нескольких минут до недель или месяцев.

Выделяют три группы симптомов лекарственной аллергии:

Наиболее частые проявления лекарственной аллергии:

При лекарственной аллергии возможны нарушения различного характера:

СИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Анафилаксия — серьёзная жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности. Она возникает буквально через несколько минут или часов после проникновения аллергена.

Об анафилаксии свидетельствует появление двух и более следующих симптомов:

Ещё одним вариантом течения анафилаксии является острое изолированное снижение АД, также возникающее через несколько минут или часов после приёма препарата-аллергена. Систолическое (верхнее) давление взрослых снижается ниже 90 мм рт. ст. или более чем на 30% от исходного давления. Уровень АД детей и его снижение зависит от возраста.

Довольно часто аналогичные симптомы могут указывать на неаллергическую анафилаксию. Её лечение также не отличается от купирования аллергической анафилаксии. Разница лишь в том, что истинный анафилактический шок протекает намного тяжелее, а риск летальности выше.

Острые тяжёлые распространённые дерматозы:

Сывороточная болезнь — аллергическая реакция, которая длится несколько дней или недель. Возникает после введения гетерологичных сывороток и применения пенициллинов, цитостатиков, сульфаниламидов (противомикробных препаратов) и НПВС. Первые проявления возникают спустя 1-3 недели от начала лечения. К ним относятся: сыпь, лихорадка, боль в крупных суставах и увеличение лимфоузлов. Реже аллергия сопровождается синдромом Гийена — Барре, гломерулонефритом (повреждением почечных клубочков), поражением периферических нервов и системным васкулитом.

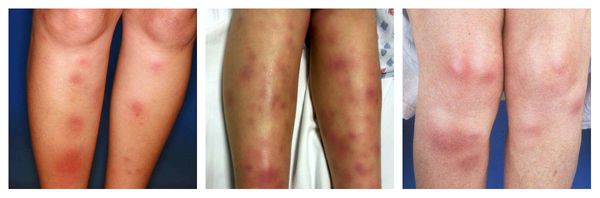

Системный лекарственный васкулит — аллергическая реакция, при которой на коже нижних конечностей и крестце возникает симметричная геморрагическая сыпь. Одновременно с этим появляется лихорадка, недомогание, боль в мышцах и анорексия. При более тяжёлом течении поражаются суставы, почки и желудочно-кишечный тракт. В редких случаях в лёгких появляются инфильтраты (скопления крови и лимфы), и нарушается функционирование нервных волокон (проявляется слабостью в мышцах и болью в поражённой области тела).

Лекарственно-индуцированный волчаночный синдром — аллергическая реакция, симптомы которой похожи на проявления системной красной волчанки. Отличие заключается в отсутствии «бабочки» на щеках (встречается крайне редко). Течение такой аллергии благоприятное. Она может проявляться болью в суставах и мышцах с увеличением размеров печени и нарушением функции почек (гломерулонефрит). После отмены препарата-аллергена состояние пациента улучшается спустя несколько дней или недель.

Лекарственная лихорадка — нежелательная реакция, отличающаяся от других лихорадок сохранением относительно хорошего самочувствия несмотря на высокую температуру и потрясающие ознобы. Исчезает спустя 2-3 для после отмены лекарства-аллергена, но в случае его повторного применения появляется спустя несколько часов.

Синдром лекарственной гиперчувствительности (DRESS-синдром) — потенциально жизнеугрожающая реакция на лекарственные средства, при которой возникает кожная сыпь и лихорадка, происходит увеличение лимфоузлов, развивается гепатит и другие системные поражения, а также повышается уровень лейкоцитов и эозинофилов в крови. Перечисленные симптомы могут развиваться от одной недели до трёх месяцев и продолжаться около нескольких недели даже после отмены препарата-аллергена.

КОЖНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Макулопапулезные высыпания — зудящая сыпь, которая внезапно появляется спустя 7-10 суток от начала приёма лекарства. Возникает преимущественно на туловище. Может перерасти в синдром Стивенса — Джонсона и синдром Лайелла. Провоцирующие препараты: пенициллины, НПВС, сульфаниламиды и противосудорожные препараты.

Ангиоотёк — безболезненный при прикосновении отёк различной локализации с чёткими границами, который иногда сопровождается сыпью как при крапивнице и кожным зудом.

Аллергический васкулит — воспаление сосудистых стенок, которое сопровождается симметричными высыпаниями в виде мелких кровоизлияний на коже голеней (как правило, в нижней трети), ягодиц и рук. При этом кожа лица и шеи остаётся без изменений. Провоцирующие препараты: сульфаниламиды, барбитураты, соли золота и йодосодержащие препараты.

Контактный аллергический дерматит — аллергическое поражение кожи, возникающее в месте воздействия лекарства, которое проявляется эритемой, отёком, иногда появлением везикул и булл. В некоторых случаях возможно распространение воспаления на участок кожи, не контактировавший с лекарственным средством. Провоцирующие препараты: неомицин, левомицетин, сульфаниламиды, бензокаин, пенициллин и другие антибиотики.

Фиксированная эритема — воспалительное аллергическое высыпание в виде эритем, булл или отёчных бляшек разных размеров с чёткими конурами. Оно может возникнуть снова даже после кажущегося улучшения. Через два часа после повторного применения причинно-значимого лекарства высыпания появляются ровно на том же месте и сохраняются примерно 2-3 недели, оставляя хроническую поствоспалительную пигментацию. Провоцирующие препараты: тетрациклины, барбитураты, сульфаниламиды и НПВС.

Фотодерматиты — аллергические высыпания в виде покраснения, возникающие на открытых участках тела, иногда сопровождающиеся появлением везикул и булл. Провоцирующие средства: препараты местного действия, в том числе и добавленные к мылу галогенизированные фенольные соединения, ароматические вещества, НПВС, сульфаниламиды и фенотиазины.

Феномен Артюса — Сахарова — местная аллергия в виде инфильтрата, абсцесса или фистулы, которая появляется через 7-9 дней или 1-2 месяца после контакта с лекарственным средством. Провоцирующие препараты: гетерологичные сыворотки и антибиотики, а также инсулин (спустя 1-2 месяца после его введения).

Эксфолиативная эритродермия — жизнеугрожающее распространённое поражение кожи (занимает более 50% её поверхности), представленное покраснением, инфильтрацией и обширным шелушением. Провоцирующие средства: препараты мышьяка, ртути и золота, пенициллины, сульфаниламиды и барбитураты.

Узловатая эритема — аллергическая реакция в виде симметричных и болезненных при прикосновении подкожных красных узлов разного размера, которые обычно возникают на передней поверхности голеней. Может сопровождаться небольшим повышением температуры, недомоганием, болями в мышцах и суставах. Провоцирующие средства: сульфаниламиды, оральные контрацептивы, пенициллины, барбитураты, препараты брома и йода.

Острый генерализованный экзантематозный пустулёз — аллергическая реакция кожи, при которой на фоне покраснений возникают гнойничковые высыпания. Протекает с повышением температуры до 38°C и количества лейкоцитов в крови. Исчезает через 10-15 суток после отмены лекарства-аллергена. Провоцирующие препараты: блокаторы кальциевых каналов (дилтиазем), сульфаниламиды, аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) и макролиды.

ПОРАЖЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Помимо перечисленных клинических проявлений при лекарственной аллергии могут возникнуть:

Патогенез лекарственной аллергии

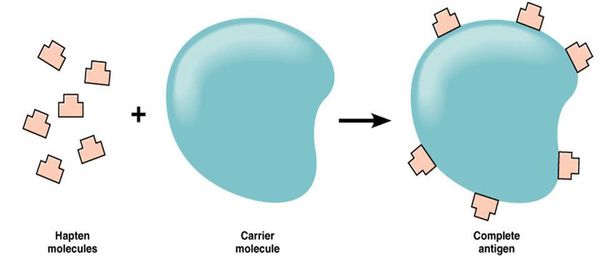

Большинство лекарств — это простые химические вещества небелковой природы, которые подвергаются метаболическим превращениям в организме. Если в результате биотрансформации препарата образуется вещество, которое способно соединяться с белком организма, то создаётся предпосылка для сенсибилизации — повышения чувствительности организма к чужеродным веществам (антигенам).

Так как в иммунологическом отношении лекарства являются неполноценными антигенами (т. е. гаптенами), то для сенсибилизирующего действия они должны превратиться в полный гаптен.

В связи с этим для развития лекарственной аллергии необходимы, по меньшей мере, три этапа:

При развитии иммунного ответа на лекарственные препараты продуцируются гуморальные антитела (в том числе IgE) и сенсибилизированные Т-лимфоциты.

ЛА зачастую развивается после повторного приёма препарата. В редких случаях сенсибилизация не происходит, и аллергическая реакция возникает после первого применения лекарства. Такие ситуации относятся к псевдоаллергиям из-за отсутствия третьего этапа — развития иммунной реакции. [9]

Классификация и стадии развития лекарственной аллергии

Лекарственную аллергию можно классифицировать по механизму её развития. [2]

КРАПИВНИЦА

Рисунок 1. Классификация аллергических заболеваний. Европейская ассоциация аллергологии и клинической иммунологии (2001) Крапивница — одно из часто встречающихся заболеваний кожи, характеризующихся возникновением кожной сыпи, перви

|

| Рисунок 1. Классификация аллергических заболеваний. Европейская ассоциация аллергологии и клинической иммунологии (2001) |

Крапивница — одно из часто встречающихся заболеваний кожи, характеризующихся возникновением кожной сыпи, первичным элементом которой является волдырь (см. рисунок 1).

По данным эпидемиологических исследований, выполненных в США, хотя бы один раз на протяжении жизни крапивница наблюдается у 15—25% населения, а хронический характер крапивница принимает в 25% случаев. Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах, показали, что распространенность хронической крапивницы в общей популяции составляет 0,1–3% (см. таблицу 1). Так, популяционные исследования, выполненные в Германии, свидетельствуют о том, что хронической крапивницей страдают около 1,3% населения [7], причем аллергическая форма хронической крапивницы встречается менее чем у 5% больных.

Кроме того, если острой крапивницей чаще страдают дети и подростки, то хроническая крапивница более характерна для людей от 20 до 40 лет.

Традиционно выделяют острую и хроническую формы крапивницы. Диагноз острой крапивницы предполагает продолжительность заболевания менее шести недель. Хроническая крапивница характеризуется возникновением ежедневно (или почти ежедневно) на протяжении более шести недель зудящих волдырей.

Согласно новой номенклатуре аллергических болезней, предложенной Европейской академией аллергологии и клинической иммунологии (2001) [6], крапивницу, обусловленную иммунологическими механизмами, обозначают термином «аллергическая крапивница», причем если заболевание вызвано IgE-антителами, то предлагается использовать термин «IgE-опосредованная крапивница». Хроническую крапивницу следует рассматривать как неаллергическую, пока не будет доказано участие иммунологических механизмов (см. рисунок 2).

Аллергические реакции лежат в основе патогенеза у большинства больных острой крапивницей и, напротив, крайне редко обусловливают возникновение ежедневных симптомов при хроническом течении заболевания.

Острая крапивница

Острая крапивница развивается вследствие аллергической реакции на пищевые продукты (орехи, яйца, рыба, морепродукты) или медикаменты (пенициллин, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты). У детей острая крапивница может быть связана с вирусной инфекцией (см. таблицу 2).

Хроническая крапивница

У подавляющего большинства больных хронической крапивницей причина заболевания так и остается неизвестной, т. е. крапивница является идиопатической [4]. В настоящее время выделяют следующие формы хронической крапивницы (см. таблицу 3).

Крапивницы, вызванные физическими факторами

Причинами возникновения физических крапивниц являются: воздействие высоких и низких температур, солнечного света, давления, вибрации, контакт с водой, физические нагрузки.

К физическим крапивницам относятся: холинергическая, холодовая, солнечная, аквагенная, вибрационная, замедленная крапивница, вызванная давлением, и дермографизм.

Аутоиммунная крапивница

В настоящее время активно внедряется относительно новая концепция, согласно которой хроническая крапивница имеет аутоиммунную природу.

Давно известна высокая распространенность аутоиммунного тиреоидита у больных хронической крапивницей (преимущественно у женщин) [1, 4].

По данным американских исследователей, функции щитовидной железы (увеличение или снижение Т3, ТТГ) нарушены у 19% пациентов хронической крапивницей. Уровень антител к тиреоглобулину повышен у 8% больных хронической крапивницей, уровень антител к тиреоидной пероксидазе — у 5%, а повышение уровня и тех, и других антител отмечено у 14% больных. В целом, повышенный уровень антитиреоидных антител встречается у 27% больных хронической крапивницей [1, 4].

В настоящее время установлено, что у 30—52% больных хронической крапивницей определяются функциональные аутоантитела к высокоаффинному IgE-рецептору и к иммуноглобулинам класса IgE. При этом антитела к высокоаффинному IgE-рецептору являются причинным фактором хронической крапивницы примерно у 25—40% больных, а анти-IgE-антитела приблизительно еще у 5—10% больных.

В сыворотке больных хронической крапивницей аутоантитела к высокоаффинному IgE-рецептору путем связывания с рецептором активируют базофилы или тучные клетки, что приводит к гистаминолиберации и обусловливает клинические проявления крапивницы. Способность функциональных аутоантител активировать тучные клетки кожи и базофилы доказана в ходе экспериментов in vivo и in vitro. In vivo показано развитие волдыря и гиперемии вследствие внутрикожной инъекции аутологичной сыворотки, а in vitro — высвобождение гистамина из базофилов здоровых доноров под действием сыворотки больных хронической идиопатической крапивницы (ХИК).

Эти факты легли в основу новой концепции, возникшей в последнее десятилетие, согласно которой у определенной категории больных хроническая крапивница является аутоиммунным заболеванием [4].

Крапивница может быть самостоятельной нозологической формой, а может выступать и как симптом целого ряда заболеваний (см. таблицу 4).

Ключевое значение в патогенезе крапивницы принадлежит дегрануляции тучных клеток. Известно, что тучные клетки больных хронической крапивницей обладают повышенной способностью к дегрануляции. Причем гиперреактивность тучных клеток кожи у больных хронической крапивницей может рассматриваться как преходящий феномен, поскольку состояние тучных клеток возвращается к норме при ремиссии заболевания.

Механизмы активации тучных клеток

Активацию тучных клеток кожи при крапивнице могут вызывать иммунологические и неиммунологические факторы.

Иммунологические механизмы опосредуются специфическими рецепторами на мембране клеток. На поверхности тучных клеток представлены следующие специфические рецепторы, участвующие в активации мастоцитов: высокоаффинный рецептор к IgE-антителам, С3а- и С5а-рецепторы, рецепторы к цитокинам и др. Активация тучных клеток через эти рецепторы влечет за собой немедленное высвобождение преформированных медиаторов тучных клеток («ранняя фаза» воспалительного ответа), что, в свою очередь, через несколько часов обусловливает привлечение различных клеток воспаления, включая эозинофилы, нейтрофилы и базофилы. Данный воспалительный ответ определяется как ответ «поздней фазы».

Вместе с тем, активация тучных клеток кожи может происходить и без участия иммунологических механизмов (см. таблицу 5). Некоторые вещества (например, кодеин) вызывают дегрануляцию тучных клеток кожи, приводя к развитию крапивницы.

При острой крапивнице, как правило, доминируют иммунологические IgE-опосредованные механизмы активации тучных клеток. При хронической крапивнице также возможны иммунологические механизмы активации тучных клеток (при аутоиммунной форме заболевания). Вместе с тем, действие хорошо известных неспецифических триггеров хронической крапивницы (эмоциональные стрессы, предменструальный период, алкоголь, лекарственные вещества, физические факторы и т. д.) реализуется посредством неиммунологической активации тучных клеток.

Активация тучных клеток кожи при крапивнице сопровождается высвобождением медиаторов из них и образованием волдырей. Фармакологические медиаторы, высвобождаемые из тучных клеток кожи, вызывают гиперемию, зуд, повышение проницаемости сосудов кожи, что обусловливает в конечном итоге формирование уртикарных высыпаний.

В патогенезе крапивницы основная роль принадлежит гистамину, который содержится в гранулах тучных клеток и секретируется в результате их дегрануляции. Гипотеза о центральной медиаторной роли гистамина при крапивнице подтверждается следующими клиническими и экспериментальными наблюдениями. Во-первых, при внутрикожном введении гистамина формируется кожная реакция, аналогичная высыпаниям, наблюдаемым при крапивнице. Во-вторых, при крапивнице усилена местная кожная гистаминолиберация. В конечном итоге клиническая эффективность антигистаминных препаратов у больных крапивницей также свидетельствует о патогенетической значимости гистамина.

В начале прошлого века Tomas Lewis описал кожную реакцию при внутрикожном введении гистамина, протекающую в три этапа:

Экспериментальное моделирование волдырной реакции путем внутрикожного введения гистамина показало, что волдыри чаще исчезают спустя несколько минут и лишь в редких случаях держатся несколько часов. В то же время уртикарные высыпания у ряда больных хронической крапивницей персистируют 12 ч и более. Это явление обусловлено действием дополнительных медиаторов, и источником некоторых из них, возможно, также являются тучные клетки. Наблюдается определенное сходство между гистологическим профилем уртикарных волдырей и высыпаний поздней фазы. Очевидно, другие медиаторы (простагландины, лейкотриены, брадикинин, фактор активации тромбоцитов, нейропептиды), кроме гистамина, также играют определенную роль в патогенезе хронической крапивницы.

Клинические проявления

Уртикарные высыпания сопровождаются зудом, бледнеют при надавливании и представляют собой ограниченный отек сосочкового слоя дермы. Особенностью крапивницы является быстрое возникновение и быстрое разрешение волдырей (в течение 24 ч) без формирования вторичных элементов.

Высыпания при крапивнице могут иметь любую локализацию, включая волосистую часть головы, ладони и подошвы. В области головы и шеи число тучных клеток кожи на единицу площади повышено по сравнению с другими участками кожи, поэтому крапивница и зуд этой локализации характеризуются большей интенсивностью.

Хроническая крапивница в 50% случаев сопровождается отеком Квинке. Крапивница и отеки Квинке характеризуются отеком ткани, при этом поверхностный отек приводит к клиническим проявлениям крапивницы, а более глубокий отек кожи и подкожной клетчатки — к отеку Квинке. Кроме того, при отеке Квинке возможно поражение слизистых оболочек различных органов и систем (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, нервной и др.). Отеки Квинке могут приводить к обезображиванию лица (отек губ, век, ушных раковин) и вызывать опасное поражение гортани.

Различные формы хронической крапивницы имеют свои отличительные особенности. Клинические симптомы у больных хронической крапивницей, вне зависимости от участия аутоиммунных механизмов, одинаковы. Тем не менее некоторые авторы отмечают более тяжелое течение заболевания у больных аутоиммунной хронической крапивницей [1]. У этих пациентов выше индексы зуда и высыпаний, наблюдается тенденция к генерализации высыпаний. Для физических крапивниц (кроме замедленной крапивницы, вызванной давлением) свойственно быстрое развитие высыпаний, которые возникают после воздействия физического стимула и держатся не более 2 ч.

Следует подчеркнуть, что продолжительность острой крапивницы составляет несколько дней, в то время как для хронической крапивницы характерно длительное рецидивирующее течение с периодическими обострениями. Продолжительность заболевания может быть различной. Несмотря на симптоматическое облегчение вследствие медикаментозной терапии, некоторые больные страдают от этого заболевания годами.

В настоящее время накоплен значительный клинический материал по естественному течению хронической крапивницы. Так, по данным английского исследователя R. Сhampion, у 20% больных хронической крапивницей заболевание длится до 10 лет. Также установлено, что 50% больных, у которых в течение трех месяцев наблюдалась хроническая крапивница, страдают этим заболеванием еще не менее трех лет. А у 40% больных хронической крапивницей при анамнезе заболевания более шести месяцев высока вероятность сохранения симптомов крапивницы на протяжении последующих 10 лет.

Спонтанная ремиссия хронической крапивницы (при лечении или без него) наступает:

Причем у каждого второго больного хронической крапивницей со спонтанной ремиссией в дальнейшем развивается по меньшей мере один рецидив заболевания.

Обследование больных хронической крапивницей проводится на основании международного консенсуса по определению, классификации и диагностике крапивницы, принятого в 2001 г. [1].

Первичное обследование больных хронической крапивницей включает подробный сбор анамнеза, физикальное обследование и скрининговые лабораторные исследования.

В ходе сбора анамнеза необходимо изучить особенности и локализацию уртикарных высыпаний у данного больного, уточнить триггеры, суточный паттерн высыпаний и время существования отдельного волдыря.

Диагностика крапивницы при физикальном обследовании обычно не представляет трудностей для клинициста. При этом особое внимание необходимо обратить на визуальные характеристики уртикарных высыпаний, на присутствие общих симптомов, таких, как лихорадка, лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия, отек в области суставов.

Поскольку IgE-опосредованные реакции участвуют преимущественно в патогенезе острой крапивницы, всем больным острой крапивницей необходимо проводить аллергологическое обследование. Однако многие исследователи считают его нецелесообразным и используют в качестве рутинного скринингового диагностического метода у больных хронической крапивницей при отсутствии соответствующего анамнеза [2, 3]. При этом они ссылаются на тот факт, что распространенность атопии среди пациентов с хронической крапивницей не превышает таковой в общей популяции [3, 4, 5]. Таким образом, аллергологическое обследование больным хронической крапивницей необходимо назначать по показаниям.

Диагностика и поиск потенциальных причин развития хронической крапивницы представляют немалую сложность для клинициста (см. таблицу 6). Важность детального обследования больных хронической крапивницей объясняется необходимостью исключить серьезные заболевания, симптомом которых может быть крапивница (например, гепатиты, лимфома, системная красная волчанка, опухоли прямой кишки, почек, желудочно-кишечного тракта и др.).

Дальнейшее обследование больных хронической крапивницей определяется результатами первичного обследования больного. Специфические лабораторные тесты должны быть выбраны на основании диагностических гипотез: например, проведение радиоаллергосорбентного теста с латексом для выявления специфических IgE-антител к латексу у лаборанта, предъявляющего жалобы на симптомы ринита и крапивницы, возникающие во время работы. При увеличении скорости оседания эритроцитов и анамнестических данных, свидетельствующих об артрите, может потребоваться определение антинуклеарных антител. У пожилых пациентов со снижением веса и лимфаденопатией необходимо исключить лимфому. Указания в анамнезе на содержание домашних животных или на путешествия в страны Азии и Африки, а также наличие эозинофилии периферической крови обусловливают целесообразность поиска паразитарной инвазии. При подозрении на гиперреактивность на пищевые добавки должны выполняться плацебо-контролируемые пероральные провокационные тесты с пищевыми добавками. Кроме того, необходимо помнить, что больным хронической крапивницей, у которых высыпания сохраняются более 24 ч, показана биопсия кожи для исключения уртикарного васкулита.

По мнению Warren Heymann, скрининговое исследование уровня антитиреоидных антител (антитела к тиреоидной пероксидазе и тиреоглобулину) при хронической крапивнице следует проводить у женщин и пациентов с семейным анамнезом аутоиммунных заболеваний и патологий щитовидной железы.

Диагностика аутоиммунной хронической крапивницы принципиально важна для последующего патогенетического лечения. Стандартизированная внутрикожная проба с аутологичной сывороткой рекомендуется в качестве скринингового метода диагностики аутоиммунной хронической крапивницы (см. рисунок 2). В настоящее время тест гистаминолиберации базофилов доноров под действием сыворотки больных хронической крапивницей считается «золотым» стандартом для определения функциональных антител при аутоиммунной хронической крапивнице.

Физические крапивницы диагностируются на основании анамнестических данных и соответствующих провокационных тестов (см. таблицу 7). Больным с изолированными физическими крапивницами дальнейшее обследование не требуется.

| Таблица 7. Диагностика физических крапивниц. | |

| Физические крапивницы | Провокационные тесты |

| Дермографизм | Механическое раздражение кожи |

| Холинергическая крапивница | Тест с физической нагрузкой, велоэргометрия, горячая ванна |

| Холодовая крапивница | Дункан-тест с кубиком льда |

| Солнечная крапивница | Фототестирование |

| Замедленная крапивница вследствие давления | Тест с подвешиванием груза |

| Аквагенная крапивница | Водный компресс (+25°С) |

Следует отметить, что у большинства больных хронической крапивницей инструментальное и лабораторное обследование не приводит к выявлению причины заболевания, в этих случаях хроническая крапивница считается идиопатической.

Дифференциальный диагноз

Необходимо помнить, что при некоторых кожных заболеваниях, сопровождающихся гистаминолиберацией, уртикарные высыпания могут присутствовать как компонент клинической картины, что может приводить к ошибкам в диагностике (см. таблицу 8).

Основное заболевание при дифференциальном диагнозе — это уртикарный васкулит. Действительно, уртикарный васкулит может проявляться уртикарными высыпаниями, которые иногда неправильно диагностируются как обычная крапивница. Тогда как уртикарный васкулит часто является клиническим проявлением серьезных заболеваний (например, коллагенозов, вирусных гепатитов и др.). Клинические особенности уртикарного васкулита указаны в таблице 9.

Высыпания при уртикарном васкулите обычно сопровождаются общими симптомами (артралгии, субфебрильная температура, абдоминальные боли и др.). Другие системные проявления представлены гломерулонефритом, увеитом, эписклеритом, легочными и неврологическими расстройствами. Кроме того, возможно сочетание ангионевротического отека и уртикарного васкулита (до 42% больных), поэтому такой набор симптомов не может служить критерием дифференциальной диагностики.

У больных хронической крапивницей с особыми характеристиками уртикарных высыпаний (см. таблицу 9) при подозрении на коллагенозы или при нарушениях в системе комплемента показана биопсия кожи с целью проведения дифференциального диагноза с уртикарным васкулитом, поскольку окончательный диагноз уртикарного васкулита устанавливается исключительно гистологически. Уртикарный васкулит отличается от обычной крапивницы развитием воспаления и некроза кровеносных сосудов. При биопсии наблюдается следующая гистологическая картина: в стенках посткапиллярных венул определяются фрагментация лейкоцитов (лейкоцитоклазия) и фибриноидные отложения, что указывает на лейкоцитокластический васкулит.

Подтверждение диагноза с помощью биопсии кожи путем определения гистологических признаков васкулита представляется крайне важным, поскольку этим больным требуется обследование с целью выявления системной красной волчанки или других аутоиммунных заболеваний, степени вовлечения почек или других внутренних органов.

Основным отличительным признаком многоформной эритемы является полиморфность высыпаний (макулезные, папулезные, элементы-«мишени», явно буллезные элементы и иногда уртикарные высыпания). Заболевание возникает после переохлаждения, простуды, катаральных явлений весной или осенью и характеризуется продромальным периодом (лихорадка, боли в суставах, мышцах и др.). Для дифференциальной диагностики представляется важным, что отдельные элементы при многоформной эритеме периодически не исчезают, а остаются фиксированными. Кроме того, для высыпаний характерно распределение преимущественно в области конечностей. Высыпания чаще сопровождаются жжением, в то время как типичные уртикарные высыпания — зудом. Для постановки диагноза может понадобиться биопсия кожи.

Буллезный пемфигоид представляет собой аутоиммунный пузырный дерматоз, при котором формируются иммунные комплексы к антигенам базальной мембраны. Для буллезного пемфигоида характерны генерализованные буллезные высыпания. Вместе с тем, ранние высыпания при буллезном пемфигоиде часто сопровождаются зудом и могут иметь явный уртикарный компонент. При ограниченной форме заболевания эволюция уртикарных в буллезные элементы может отсутствовать. В таких ситуациях диагностическое значение имеет биопсия кожи вокруг элементов с последующим иммунофлюоресцентным окрашиванием для выявления отложений IgG-антител и комплемента на базальной мембране.

Герпетиформный дерматит является буллезным дерматозом, при котором ранние высыпания также имеют уртикарный компонент. Высыпания характеризуются полиморфизмом, выраженным зудом, сгруппированным (герпетиформным), симметричным расположением. Характерна эволюция высыпаний с образованием из уртикарных высыпаний везикул и пустул, а затем появлением и вторичных элементов. При иммунофлюоресцентной диагностике определяют отложения IgA-антител в базальной мембране пораженных участков кожи.

Принятие международного соглашения по лечению хронической крапивницы в 2001 г. способствовало выработке единых подходов к терапии хронической крапивницы (см. таблицу 10) [2].

Ведение больных с хронической крапивницей и отеками Квинке включает образовательные программы для пациентов, проведение нефармакологических мероприятий (элиминация и т. д.) и фармакологическое лечение [2].

Больной хронической крапивницей должен быть полностью осведомлен о своем заболевании. При идиопатической форме заболевания пациента следует информировать о том, что необходимости в дальнейшем обследовании нет.

Все больные крапивницей и отеком Квинке должны избегать приема ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов, так как эти средства вызывают обострение уже имеющейся крапивницы в 50% случаев.

У таких больных также необходимо исключить прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, так как побочным эффектом этих препаратов может стать развитие отека Квинке.

Прежде всего при лечении крапивницы необходимо исключить причинный фактор и неспецифические триггеры, что, к сожалению, не всегда возможно, так как у большинства пациентов причинный фактор остается неизвестным. Часто причиной развития крапивницы считают употребление тех или иных пищевых продуктов. Однако доказательства того, что хроническая крапивница действительно обусловлена аллергией на пищевые продукты, удается получить достаточно редко. Гораздо чаще при хронической крапивнице наблюдаются псевдоаллергические реакции на естественные ингредиенты, входящие в состав продуктов, а в некоторых случаях — на пищевые добавки. В этих случаях показана диета с низким содержанием естественных и искусственных гистаминолибераторов. Примечательно, что при острой крапивнице в случае IgE-опосредованных реакций исключение причинно-значимых аллергенов приводит к разрешению симптомов крапивницы в течение 24—48 ч, тогда как для улучшения состояния при псевдоаллергических реакциях у больных хронической крапивницы требуются две-три недели. Кроме того, необходимо избегать действия неспецифических триггеров (например, горячая ванна или прием алкоголя).

Базисная терапия хронической крапивницы проводится антигистаминными препаратами. Лечить крапивницу достаточно сложно, поскольку антигистаминные препараты эффективны не у всех больных из-за участия в патогенезе хронической крапивницы, наряду с гистамином, других медиаторов.

Прежде всего необходимо объяснить пациенту, что полное устранение крапивницы не всегда осуществимо. Терапия должна быть направлена на достижение такой степени контроля над зудом, которая позволяла бы пациенту относительно комфортно жить, работать и сохранять социальную активность, несмотря на единичные уртикарные высыпания.

Примечательно, что клиническая эффективность антигистаминных препаратов гораздо выше, когда они назначаются в качестве профилактического средства, нежели при приеме в момент интенсивных высыпаний. Поэтому необходимо адаптировать время приема антигистаминных препаратов к суточному паттерну высыпаний при хронической крапивнице у каждого больного.

Применение классических антигистаминных препаратов ограничено нежелательными побочными действиями этих препаратов. Классические седативные антигистаминные препараты могут не только вызывать сонливость, но и изменять время рефлекторной реакции центральной нервной системы, вызывать общее угнетение центральной нервной системы, сравнимое с действием алкоголя. Другие побочные действия классических антигистаминных препаратов включают головокружение, нарушение координации, нечеткость зрения, диплопию и симптомы парадоксальной стимуляции ЦНС. Все эти нежелательные эффекты наблюдаются чаще у молодых и пожилых пациентов. Эпилептическая активность может возникать у больных, предрасположенных к эпилепсии, так как антигистаминные препараты легко проникают через гематоэнцефалический барьер, связываются с Н1-гистаминными рецепторами в головном мозге (с высокой аффинностью) и снижают порог эпиактивности. Антихолинергические эффекты, такие, как сухость слизистых оболочек, задержка мочи, сердцебиение, тревога и повышение внутриглазного давления, определяются атропиноподобным антагонистическим действием Н1-блокаторов на мускариновые рецепторы. Кроме того, безопасность классических антигистаминных препаратов у беременных не доказана, потому что эти средства легко проходят через плаценту. Следовательно, большинство классических антигистаминных препаратов, отнесенных FDA к категории С, могут применяться у беременных, только если ожидаемая польза превышает предполагаемый риск для плода.

В настоящее время новые неседативные антигистаминные препараты по-прежнему рассматриваются как препараты первого выбора при лечении крапивницы. Эти лекарственные средства (лоратадин, цетиризин, эбастин, фексофенадин, дезлоратадин) имеют значительные преимущества по сравнению с классическими, так как они, в отличие от последних, не оказывают нежелательного воздействия на центральную нервную систему. Поскольку новые антигистаминные препараты не обладают множеством побочных эффектов, характерных для препаратов первого поколения, они могут применяться в более высоких дозах (за исключением препаратов, метаболизирующихся печеночными ферментами P450).

Применение системных кортикостероидов при хронической крапивнице показано:

Точный механизм действия кортикостероидов при хронической крапивнице не выяснен. Известно, что молекулы кортикостероидов попадают в клетку и, образуя комплексы с глюкокортикоидными рецепторами, проникают в ядро. Затем, подавляя экспрессию генов и кодирование м-РНК синтеза провоспалительных интерлейкинов и цитокинов, купируют кожные высыпания при хронической крапивнице. Вместе с тем, кортикостероиды предотвращают привлечение воспалительных клеток, способных потенциировать уртикарные высыпания вследствие вторичного высвобождения факторов гистаминолиберации и цитокинов.

В случае необходимости назначения системных кортикостероидов допустимы только короткие курсы преднизолона в суточных дозах более 40 мг (1-2 мг/кг в сутки) в течение пяти—семи дней до достижения ремиссии с постепенным снижением дозы [4]. Длительное применение системных кортикостероидов при хронической крапивнице не рекомендуется, так как, несмотря на очевидный и быстрый клинический эффект, существует опасность развития серьезных побочных эффектов. Кроме того, возможно обострение хронической крапивницы при попытке отмены системных кортикостероидов. Таким образом, применение системных кортикостероидов при хронической крапивнице ограничивается лишь тяжелым и торпидным к обычной терапии течением заболевания.