Чем лечить нервы после опоясывающего лишая

Постгерпетическая невралгия

Постгерпетическая невралгия (ПГН) — это осложнение опоясывающего герпеса, вызванного тем же вирусом, что и ветряная оспа (лат. herpes zoster virus). При этом заболевании поражаются кожа и нервные волокна, что проявляется сильной жгучей болью уже после заживления герпетических пузырей.

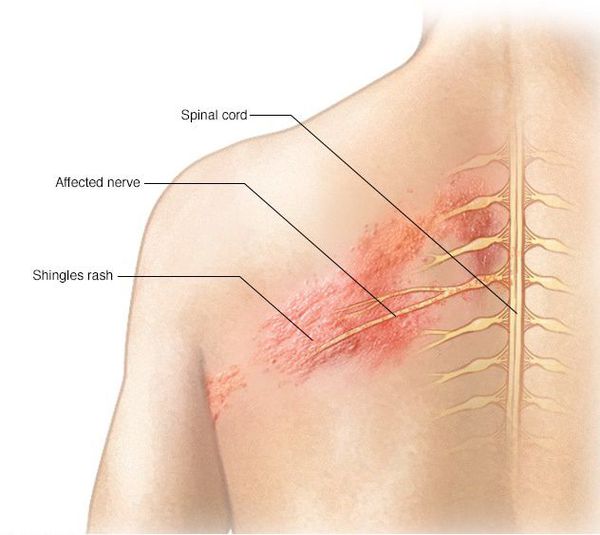

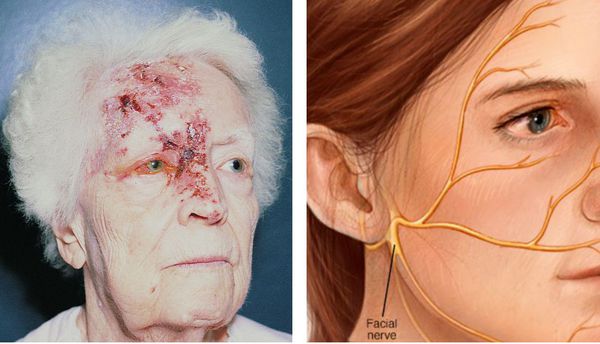

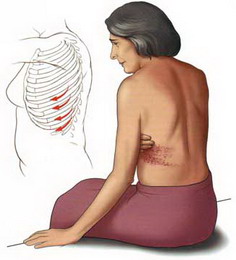

Симптомы постгерпетической невралгии, как правило, ограничиваются той областью кожи, где впервые возникли высыпания — чаще всего они опоясывают туловище или появляются сбоку, впрочем заболевание может поражать и лицо.

Болевые ощущения могут длиться в течение 3-х месяцев и дольше после заживления герпетических пузырьков. Пациенты описывают её, как жгучую, острую, пронзающую или глубокую, она возникает даже при малейшем прикосновении к коже в поражённой области, в том числе и от лёгкого прикосновения одежды (аллодиния). Гораздо реже больные чувствуют зуд и онемение.

Причины постгерпетической невралгии

После того как человек перенёс ветряную оспу, вирус остаётся в организме на всю жизнь. С возрастом иммунная система ослабевает (в частности — от приёма лекарств или химиотерапии) и вирус может активизироваться, в результате чего возникает опоясывающий лишай.

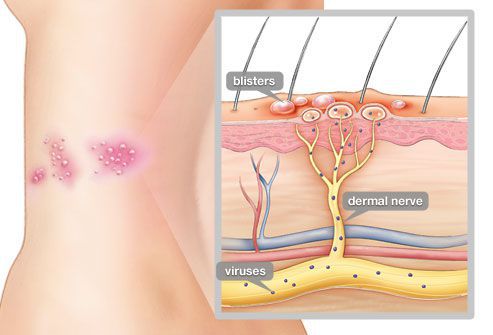

Повреждение нервных окончаний при высыпаниях приводит к возникновению постгерпетической невралгии. Будучи повреждёнными, нервные волокна не могут посылать сигнал от кожи к мозгу так, как они это делают в норме. Вместо этого, ими передаются усиленные сигналы, а пациент чувствует мучительную боль, которая может длиться месяцами или даже годами.

Факторы риска

Если у вас появились признаки опоясывающего лишая, то риск возникновения постгерпетической невралгии значительно усиливается при следующих условиях:

Осложнения

При длительном течении заболевания, особенно если оно сопровождается очень сильным болевым синдромом, у пациентов часто возникают следующие осложнения:

Наши врачи

Методики лечения

На вопрос о том, как лечить постгерпетическую невралгию невозможно дать однозначный ответ, поскольку не существует универсального лечения данного заболевания, которое бы подходило всем больным. Как правило, требуется кропотливый подбор лекарственных препаратов и методик (а иногда — и их сочетание) для того, чтобы облегчить боль пациента.

Лидокаиновые пластыри

Это пластыри, содержащие местное обезболивающее средство — лидокаин. Их следует наклеивать на поражённый участок кожи. За счёт постоянного равномерного выделения анестетика, такие пластыри приносят временное облегчение, снижая болевые ощущения и давая передышку.

Пластыри с высоким содержанием капсаицина

Это современный метод обезболивания при постегрпетической невралгии, который заключается в следующем: содержащееся в пластыре вещество является производным жгучего перца, который блокирует болевые рецепторы кожи. Аппликация такого пластыря может проводиться только врачом. Процедура занимает 2 часа, но хороший обезболивающий эффект от неё пролонгирован и может сохраняться до 3-х месяцев. Если возникнет необходимость, процедуру повторяют.

Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия предусматривает использование следующих групп препаратов:

Эпидуральное введение анестетиков и стероидных гормонов

Эпидуральная блокада позвоночника предусматривает введение препаратов в эпидуральное пространство, что приводит к утрате чувствительности в области воздействия. Это значит, что данная процедура предусматривает введение действующего вещества непосредственно в источник боли. Достижение лечебного эффекта в данном случае возможно за счёт следующих факторов:

Радиочастотная деструкция нервов

Радиочастотная деструкция нервов обеспечивает стойкий обезболивающий эффект, который сохраняется до года и более. Это малоинвазивная нехирургическая процедура, которая позволяет значительно облегчить боль в тех случаях, когда другие способы

Лечение постгерпетической невралгии в ЦЭЛТ

Если у вас или ваших близких присутствует данная патология мы рекомендуем обратится в Клинику Боли ЦЭЛТ. Наши специалисты по лечению боли (алгологи) владеют всеми перечисленными методиками и смогут подобрать наиболее эффективную для каждого пациента.

Важно, что при некоторых из них пациент получает практически мгновенный устойчивый эффект обезболивания, который длится продолжительное время.

После опоясывающего лишая: что бывает?

В благоприятных ситуациях опоясывающий лишай может пройти без последствий, но бывают и такие осложнения как невралгия (болевой синдром). Чаще она возникает у пожилых людей, нередко на коже туловища и лица (особенно если период высыпаний сопровождался сильной болью).

Большую роль в профилактике возникновения невралгии после опоясывающего лишая играет своевременный прием системных противовирусных препаратов: чем раньше начали лечение, тем меньше вероятность осложнений.

Проявляется невралгия постоянной или периодической, острой или тупой, иногда с чувством жжения и болью после опоясывающего лишая, возникающей на месте ранее бывших высыпаний и длящейся длительный срок, вплоть до нескольких лет (у каждого по-своему). Иногда она сопровождается жжением, изменением чувствительности, неприятными ощущениями (чувством ползанья мурашек и т.д.). В последующем это может привести к астении, общей слабости, похудению.

Также после опоясывающего лишая на коже могут возникнуть вторичные гиперпигментные пятна. Такие пятна после опоясывающего лишая проходят, как правило, самостоятельно, не оставляя следов. Для профилактики их возникновения важно не сдирать образующиеся корочки в процессе болезни.

Если образовались рубцы – это гораздо хуже, особенно на лице. Конечно, со временем они выровняются, уменьшатся, но полностью не уходят.

Восстановление после опоясывающего лишая

После выздоровления, учитывая, что вирус сохраняется в организме, специфического противовирусного лечения опоясывающего лишая после болезни при хорошем самочувствии пациента не требуется, однако после осложненных форм возможно применение противовирусной терапии (например, препарат «Циклоферон») для стимуляции иммунитета.

Взрослые и пожилые люди обычно хуже переносят эту болезнь, чем подростки: с сильной общей слабостью, лихорадкой, острыми болями и невралгией.

И, конечно, в такой ситуации лечение должен назначать только врач, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Что такое опоясывающий герпес (опоясывающий лишай)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) — это инфекционное заболевание, которое возникает у людей, переболевших ветряной оспой. Его вызывает вирус Varicella zoster (вирус ветряной оспы), который активизируется из латентного состояния и поражает задние корешки спинного мозга, межпозвоночные нервные узлы (ганглии) и кожу.

Клинически характеризуется умеренно выраженным синдромом общей инфекционной интоксикации, везикулёзной сыпью по ходу чувствительных нервов, вовлечённых в процесс, и выраженными болями.

Этиология

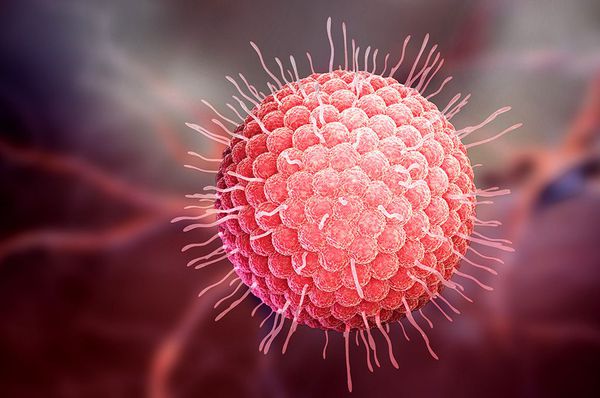

Семейство — Herpesviridae (от греч. herpes — ползучий)

Вид — вирус герпеса 3 типа — Varicella zoster (VZV, HHV-3).

Varicella zoster — ДНК-содержащий клеточно-ассоциированный вирус овальной формы. В диаметре он достигает 120-179 нм. Покрыт липидной оболочкой с гликопротеиновыми шипиками. Имеет антигены как снаружи, так и внутри (сердцевинные антигены). Их количество и качество непостоянно. Других вариантов патогена не найдено.

После того, как человек перенёс ветряную оспу, вирус ретроградным обратным путём перемещается по отросткам нервных клеток (аксонам) к ганглиям. Там он пожизненно сохраняется в латентном состоянии. Антигены вируса на поверхности инфицированных нейронов отсутствуют. Это не позволяет иммунной системе распознать данные клетки.

Эпидемиология

Заболеванию подвержены люди, которые перенесли ветряную оспу (как правило, давно) при снижении иммунореактивности организма. К ним относятся пожилые, беременные, ВИЧ-инфицированные, люди после стресса или трансплантации органов — получающие иммуносупрессивную терапию (подавление нежелательных реакций иммунной системы) и другие иммунодепрессированные контингенты.

Так как заболевание развивается из-за реактивации вируса, уже находящегося в организме, опоясывающий герпес называют эндогенной болезнью.

Заболевание не носит массовый характер. У него нет чёткой сезонности. Чуть чаще болеют женщины и представители белой расы.

Люди с опоясывающим герпесом являются источником распространения вируса и могут быть опасны в плане заражения ветряной оспой у ранее не болевших людей, особенно детей.

В среднем заболеваемость находится на уровне 10-12 случаев на 1000 человек старше 60 лет. В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости в более младших возрастных группах.

Симптомы опоясывающего герпеса

Инкубационный период в привычном понимании отсутствует, так как опоясывающий герпес — это не первичная инфекция. Может пройти вся жизнь, а манифестация так и наступит, хотя вирус в организме присутствует.

Предугадать развитие болезни сложно. Её начало и проявления широко различаются и зависят от степени тяжести. Заболеванию может предшествовать стресс, травма или ОРЗ.

Выделяют симптоматику отдельных форм опоясывающего лишая.

Ганглиокожная форма

Эта форма начинается с продромы — лёгкое недомогание, нарушения чувствительности, умеренные болевые ощущения в местах будущих высыпаний. Этот период длится до семи дней. Затем боли становятся выраженными, появляется лихорадка, умеренно выраженный синдром общей инфекционной интоксикации. Иногда боли усиливаются даже при дуновении ветра (т.н. аллодинические боли — от неболевых раздражителей).

Через 3-10 дней в этих местах на фоне покраснения появляется везикулёзная сыпь. При этом интенсивность боли обычно снижается. Сыпь возникает с одной стороны, ограниченная областью иннервации одного сенсорного ганглия. Везикулы имеют тенденцию к группировке.

В дальнейшем содержимое везикул мутнеет, иногда вскрывается. Через 4-5 дней от появления сыпи появляются корочки. Они исчезают на 2-4 неделе болезни.

Разрешаются в ысыпания бесследно, но только при отсутствии расчёсов и глубоких воспалительных повреждений. А вот болевые феномены могут сохраняться длительно, иногда до года. Это требует своевременной противовирусной терапии и купирования боли.

В целом боли при опоясывающем герпесе достаточно выраженные, усиливаются при движении, прикосновении (даже незначительном). Их можно расценить как острые (с продромы и до одного месяца), подострые (1-4 месяца) и хронические (более 4 месяцев – постгерпетическая невралгия – типичная нейропатическая боль). Характер болей может быть различным – постоянным и спонтанным, чаще жгучим, давящим. Иногда боли сравнивают с ударом тока. Они могут причинять значительные физические страдания больным, нарушать сон, изматывать пациента.

Локализация болей и сыпи соответствует проекции поражённых нервов.

Глазная форма

Высыпания появляются на лице, носе и глазах. Это связано с поражением тройничного нерва и гассерова узла. Сыпь распространяется от уровня глаза до теменной области, резко прерывается по срединной линии лба. Иногда процесс затрагивает глаз.

Ушная форма

Поражается коленчатый узел. При этом захватывается ушная раковина, наружный слуховой проход. Может возникнуть паралич лицевого нерва и лицевой мускулатуры — т.н. синдром Ханта. Теряется вкусовая чувствительность.

Гангренозная (некротическая) форма

Возникает глубокое поражение кожи. Формируются грубые рубцы, иногда с геморрагическим пропитыванием содержимого — геморрагическая форма. Чаще всего развивается у пожилых людей с отягощённым соматическим анамнезом — сахарным диабетом, язвенной болезнью и т. д.

Менингоэнцефалитическая форма

Чаще наблюдается при расположении сыпи на голове. Повышается температура, возникают головные боли, тошнота и рвота, не приносящая облегчения, менингеальный синдром, нарушения сознания, кома. Летальность при этом состоянии — свыше 60 %.

Диссеминированная форма

Возникает при СПИДе. Высыпания распространяются по всему кожному покрову. Часто при этом поражаются внутренние органы — лёгкие, мозг, печень, почки. Прогноз неблагоприятный.

Ганглионевралгическая форма

Характерные высыпания отсутствуют, но есть явный болевой синдром. Диагностика крайне затруднительна. Из-за очень позднего диагноза лечение сводиться лишь к купированию боли. Применение противовирусных препаратов в отсроченный период явно не влияет на процесс.

Опоясывающий герпес при беременности

Патогенез опоясывающего герпеса

Даже спустя много лет после перенесённой ветряной оспы вирус сохраняется в межпозвоночных нервных узлах и задних корешках спинного мозга. Под воздействием провоцирующего фактора (ВИЧ, стресса, приёма иммунодепрессантов, онкологии, радиации, пересадки органов и других) он активизируется и выходит из нервных клеток. Продвигаясь по аксонам чувствительных нервных стволов (чаще межрёберных, тройничного нерва) до кожного покрова, вызывает характерное поражение кожи — болезненную везикулёзную сыпь.

Такой процесс происходит у людей с наличием специфических антител класса G в низких концентрациях и сниженным уровнем клеточного иммунитета.

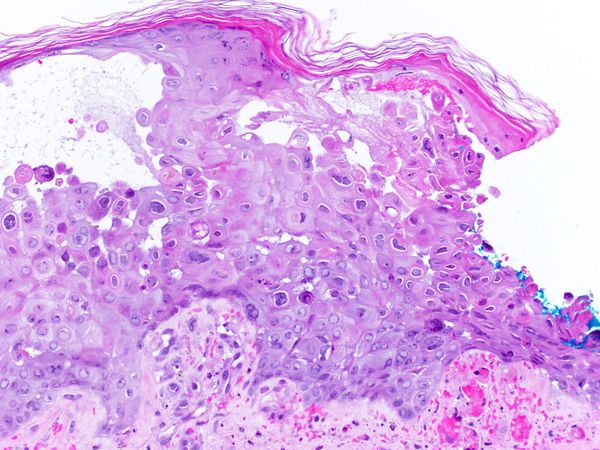

Патоморфологические изменения кожи напоминают изменения при простом герпесе:

Классификация и стадии развития опоясывающего герпеса

МКБ-10 (Международная классификация болезней) выделяет семь вариантов опоясывающего герпеса (B02):

По клинической картине выделяют две основные формы заболевания:

По степени тяжести заболевание может быть:

Осложнения опоясывающего герпеса

Диагностика опоясывающего герпеса

Лабораторная диагностика:

Дифференциальная диагностика:

Лечение опоясывающего герпеса

Пациентов с тяжёлыми формами опоясывающего герпеса необходимо госпитализировать в инфекционный стационар. Остальные больные при отсутствии серьёзных сопутствующих состояний могут лечиться на дому.

В первую очередь показан приём препаратов прямого противогерпетического действия (на основе ацикловира) в высоких дозировках. Он снижает выраженность и длительность инфекционного и постинфекционного (болевой синдром) процесса.

Начать такое лечение нужно как можно раньше — не позднее семи дней от начала болезни и трёх дней от появления сыпи.

При применении препаратов в более поздние сроки их эффективность резко снижается, так как вирус уже достиг пика своего развития и вызвал каскад иммунонейропатологических реакций.

Использование местных средств против герпеса — мазей и кремов — оказывает слабый терапевтический эффект.

Для подсушивающего, местного антисептического действия используют любой местный антисептик подобного рода — цинковые болтушки, растворы бриллиантового зелёного.

При обширных поражениях, сопровождающихся выраженной воспалительной реакцией, используются противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды и противоаллергические препараты.

Прогноз. Профилактика

При неосложнённых и локализованных формах болезни прогноз благоприятный. При развитии ганглионевритических болей может существенно снизиться качество жизни на достаточно длительный срок (до года), а при менингоэнцефалитической и диссеминированной формах — на ещё более серьёзный срок, нередки летальные исходы.

Профилактика болезни в очаге заражения не проводится. Если опоясывающим герпесом болел ВИЧ-инфицированный пациент, то достаточно проветрить помещение.

В целях неспецифической профилактики опоясывающего герпеса нужно постараться вести здоровый образ жизни, сбалансировано и полноценно питаться, избегать стрессовых ситуаций.

В качестве специфической профилактики используются вакцины против ветряной оспы — «Варилрикс» и «Окавакс». Их можно делать как до болезни ветряной оспы (детям и неболевшим взрослым), так и после (пожилым людям с риском реактивации вируса).

Опоясывающий герпес и постгерпетическая невралгия

Матушевская Е.В., Негматов Б.И.

Российский государственный медицинский университет

Эпизод ветряной оспы в детстве способствует формированию специфической клеточной и гуморальной иммунной защиты. Считается, что рецидив инфекции у таких пациентов может развиться только на фоне недостаточности иммунной защиты, вследствие снижения активности специфических натуральных киллеров, Т-киллеров и системы интерферонов (Fleming D.M. et al., 2004). После первичной инфекции излюбленным местом персистенции VZV являются ганглий тройничного нерва и спинномозговые ганглии чувствительных корешков грудного отдела спинного мозга, где VZV находится в латентном состоянии. В течение этого времени вирус не размножается и не проявляет патогенных свойств. По-видимому, время латентного состояния вируса определяется уровнем специфических антител к VZV. Снижение их количества ведет к реактивации вируса, вирусной репликации (размножению), что на клиническом уровне и проявляется в виде опоясывающего лишая (Arvin A., 2005). Данный вывод подтверждается высокой корреляцией между вероятностью возникновения опоясывающего лишая у людей пожилого возраста и возрастным ослаблением активности клеточного звена иммунитета (Gilden et al., 2000)., На это также указывают данные, свидетельствующие о более высокой заболеваемости опоясывающим герпесом среди лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Gilson I.H. et al., 1989), однако точные механизмы, лежащие в основе перехода вируса из латентного состояния в активное неизвестны.

В случае реактивации VZV ганглии чувствительных нервов становятся местами репликации вируса, именно в них обнаруживаются наиболее выраженные дегенеративные повреждения нейронов (Zerboni L. et al., 2005; Reichelt M. et al., 2008). В результате развивается ганглионит, сопровождаемый распространением инфекции вниз по нервным аксонам к коже. Каким образом происходит транспортировка вируса в поврежденных аксонах неизвестно. Инфекция также может распространяться центрально, приводя к воспалению оболочек в области передних и задних рогов спинного мозга (Gray F. et al. 1994). Отдельные патолого-анатомические наблюдения также свидетельствуют о наличии воспалительных изменений и в контралатеральных спинномозговых ганглиях (Miller S. E. et al., 1997), отмечается снижение количества нейронов и наличие воспалительных инфильтратов в ганглиях, периферических нервах, и спинномозговых корешках (Gowrishankar K. et al., 2007). В некоторых случаях отмечается выраженные некротические изменения в спинномозговых ганглиях. Большинство изменений в периферическом нерве протекает по типу Валлериановской дегенерации, имеющей место, как в толстых, так и в тонких волокнах. (Denny-Brown et al., 1944).

Доказано, что повреждение нейрональных структур начинается перед появлением кожной сыпи. При этом VZV по ходу чувствительных нервных волокон проникает в кожу, «ускользая» от факторов врожденного и приобретенного иммунитета, что в конечном итоге обусловливает возникновение односторонней везикулярной кожной сыпи, характерной для опоясывающего лишая.

Острая VZV инфекция клинически характеризуется стадией продрома и стадией везикулярных высыпаний (Arvin A., 2005).

Клинический диагноз опоясывающего лишая в типичных случаях достаточно прост. Однако иногда требуется проведение лабораторной диагностики с целью идентификации вируса. Наиболее быстрым и высокочувствительным методом является полимеразная цепная реакция.

Вместе с тем, из всех перечисленных осложнений VZV инфекции самым распространенным считается постгерпетическая невралгия (Dworkin R.H., Portenoy R.K., 1996).

Постгерпетическая невралгия занимает третье место по частоте встречаемости среди различных типов невропатической боли и уступает только болям в нижней части спины и диабетической невропатии (Montero H.J. et al., 2005; Breivik H. et al, 2006; Torrance N. et al., 2006).

При клиническом осмотре в зоне болей выявляются нарушения поверхностной чувствительности. Качество боли в острый период опоясывающего лишая и при ПГН различно. Вместе с тем, несмотря на разный выбор дескрипторов из МакГилловского болевого вопросника, пациенты с опоясывающим лишаем и ПГН для описания своих болевых ощущений выбирают похожие по смыслу слова, например, горячая и жгучая боль или пронзающая и простреливающая боль (Bennett M., 2001).

Схожие проявления наблюдаются и при описании вызванной боли пациентами с опоясывающим лишаем и ПГН. И те, и другие отмечают наличие схожих типов гипералгезии и аллодинии (Haanpaa M. et al., 2000; Berry J.D., Rowbotham M.C., 2004).

В основе боли, связанной с ПГН, лежат воспалительные изменения или повреждения ганглиев задних корешков спинного мозга и периферических нервов в пораженных зонах тела. Такие боли относят к невропатическим болям, их выделяют в отдельную самостоятельную группу и определяют как боли, возникающие вследствие первичного повреждения соматосенсорной нервной системы (Treede R.D. et al., 2008).

Патофизиологической основой невропатических болевых синдромов являются нарушения генерации и проведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах, а также механизмов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в структурах спинного и головного мозга (Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004; Baron R. 2000).

Лечебная тактика при опоясывающем лишае включает два основных направления: противовирусная терапия и купирование невропатической боли, как в острый период заболевания, так и в стадии постгерпетической невралгии. Результаты нескольких рандомизированных контролируемых испытаний свидетельствуют о том, что раннее начало лечения простого герпеса может предотвратить развитие постгерпетической невралгии или способствовать ее скорейшему разрешению (Исаков В.А. и др., 2004; Helgason S. et al., 1996; Jackson J.L. et al., 1997 ; Volmink J. et al., 1996).

Наиболее широкое применение нашли такие специфические противогерпетические препараты, как ацикловир, фамцикловир и валацикловир, которые, являясь нуклеозидными аналогами, блокируют вирусную репликацию (Романцев М.Г., 1996; Beutner K. et al., 1995; Bruxelle J., 1995). Важно, что противовирусное лечение проявляет наивысшую активность, если назначено в течение 72 ч от начала герпетических высыпаний (Johnson R., 2001; Johnson R., Dworkin R.H., 2003). В ряде исследований доказана высокая эффективность ацикловира в уменьшении тяжести, продолжительности острой герпесной инфекции и профилактике ПГН, особенно при его раннем назначении. Оценка эффективности фамцикловира также продемонстрировала уменьшение времени до разрешения сыпи (Dworkin R.H. et al., 1998). В сравнительном исследовании ацикловира и валацикловира показана эквивалентная эффективность в сокращении продолжительности невропатической ПГН (Beutner K. et al. 1995). В другом клиническом испытании установлена терапевтическая эквивалентность фамцикловира и валацикловира для неосложненного герпеса (Tyring S. et al. 2000). Возможно также сочетанное использование противовирусной терапии и глюкокортикостероидов (Whitley R. et al. 1999). Выявлено, что такая комбинация эффективнее монотерапии противовирусными препаратами, особенно для лечения острой боли и коррекции различных аспектов качества жизни пациентов. Комбинация ацикловир+преднизолон значительно быстрее купирует острую невралгию и возвращает пациента к обычной жизнедеятельности, но существенно не влияет на течение ПГН, то есть она наиболее показана в остром периоде в старших возрастных группах для терапии острого болевого синдрома. Доказано, что хотя преднизолон является иммуносупрессором, его использование не увеличивает частоты развития ПГН и в этом смысле его действие сравнимо с влиянием плацебо, то есть данная комбинация может быть спокойно использована в старших возрастных группах. Для некупируемых тяжелых случаев ПГН некоторые исследователи рекомендуют интратекальное введение метилпреднизолона (Kost R., Straus S., 1996).

В настоящее время в США делается акцент на профилактику герпетической инфекции. С 1995 г. в США проводится всеобщая вакцинация от ветряной оспы, особенно пожилых лиц, и с 1999 г. отмечается резкое снижение заболеваемости (Hambleton S., Gershon A., 2005; Oxman M.N. et al., 2005).

На сегодняшний день эффективность применения пластин с 5% лидокаином (Версатис, Grunenthal Gmbh) убедительно доказана при лечении ПГН. Так, в нескольких рандомизированных клинических исследованиях установлено, что применение пластин с 5% лидокаином статистически достоверно более значимо облегчает проявления болевого синдрома у пациентов с постгерпетической невралгией по сравнению с плацебо (Rowbotham M.C., 1996; Galer B.S., 1999, 2002). На основании полученных данных FDA одобрило применение данного препарата в качестве стартовой терапии у пациентов с постгерпетической невралгией. (Richard L. et al., 2004)

Механизм лечебного эффекта препарата Версатис не ограничивается только действием высвобождающегося из них лидокаина. Важное значение имеет также то, что пластина выполняет роль механического барьера, препятствуя раздражению участка кожи с измененной чувствительностью (аллодиния), а также оказывает не него легкое охлаждающее действие (Galer BS, Gammaitoni AR, Oleka N et al., 2004)

Пластины Версатис рекомендуется прикреплять на 12 ч в течение суток, затем следует 12-часовой перерыв. Обезболивающий эффект часто начинается в течение 30 мин после прикрепления пластины, но может проявляться и позже, нарастает в течение 4 ч и затем поддерживается в течение длительного времени, пока пластина прикреплена к коже. Более того, он может сохраняться и после ее удаления.

Таким образом, оценка препарата Версатис с позиций доказательной медицины делает его препаратом выбора при лечении постгерпетической невралгии, что подтверждено в соответствующих рекомендациях.

После опоясывающего лишая: что бывает?

В благоприятных ситуациях опоясывающий лишай может пройти без последствий, но бывают и такие осложнения как невралгия (болевой синдром). Чаще она возникает у пожилых людей, нередко на коже туловища и лица (особенно если период высыпаний сопровождался сильной болью).

Большую роль в профилактике возникновения невралгии после опоясывающего лишая играет своевременный прием системных противовирусных препаратов: чем раньше начали лечение, тем меньше вероятность осложнений.

Проявляется невралгия постоянной или периодической, острой или тупой, иногда с чувством жжения и болью после опоясывающего лишая, возникающей на месте ранее бывших высыпаний и длящейся длительный срок, вплоть до нескольких лет (у каждого по-своему). Иногда она сопровождается жжением, изменением чувствительности, неприятными ощущениями (чувством ползанья мурашек и т.д.). В последующем это может привести к астении, общей слабости, похудению.

Также после опоясывающего лишая на коже могут возникнуть вторичные гиперпигментные пятна. Такие пятна после опоясывающего лишая проходят, как правило, самостоятельно, не оставляя следов. Для профилактики их возникновения важно не сдирать образующиеся корочки в процессе болезни.

Если образовались рубцы – это гораздо хуже, особенно на лице. Конечно, со временем они выровняются, уменьшатся, но полностью не уходят.

Восстановление после опоясывающего лишая

После выздоровления, учитывая, что вирус сохраняется в организме, специфического противовирусного лечения опоясывающего лишая после болезни при хорошем самочувствии пациента не требуется, однако после осложненных форм возможно применение противовирусной терапии (например, препарат «Циклоферон») для стимуляции иммунитета.

Взрослые и пожилые люди обычно хуже переносят эту болезнь, чем подростки: с сильной общей слабостью, лихорадкой, острыми болями и невралгией.

И, конечно, в такой ситуации лечение должен назначать только врач, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Постгерпетическая невралгия

Реактивировавший вирус распространяется по ходу нервов, вызывая боль и появление высыпаний или мелких пузырьков на коже. Как правило, высыпание опоясывающего лишая и боль обычно встречаются на одной стороне туловища или головы. Чаще всего, высыпания бывают в области грудной клетки. Заболевание обычно протекает в течение нескольких недель и проходит бесследно. Но иногда вирус повреждает нервные волокна, что и проявляется болями и другими проявлениями после исчезновения высыпаний. Это и есть постгерпетическая невралгия

Симптомы постгерпетической невралгии варьируют (в зависимости от индивидуальных особенностей конкретного человека) и могут включать в себя сильные боли, онемение, покалывание, парестезии в зоне, подвергшейся вирусной инфекции. Постгерпетическая невралгия может влиять отрицательным образом, как на повседневную жизнь, так и на трудоспособность. Но, в настоящее время, существуют достаточно эффективные способы лечения этого состояния (физиотерапия, медикаментозное лечение).

Факторы риска

Опоясывающим лишаем могут заболеть только те, кто перенес ветряную оспу. Но есть определенные группы, больше подверженные постгерпетической невралгии:

Большое значение имеет ранее лечение опоясывающего лишая. Лечение, начатое в течение 2-3 дней после появления высыпаний, может помочь уменьшить симптоматику и избежать риск появления постгерпетической невралгии.

Причины

Постгерпетическая невралгия имеет определенный патогенез. Нервы по своей структуре похожи на электрические провода, которые проходят по всему телу и проводят импульсы из центральной нервной системы и обратно, с информацией о состоянии органов и тканей. Чувствительные нервы передают болевые ощущения, температуру, тактильные ощущения.

Постгерпетическая невралгия возникает, когда вирус опоясывающего лишая повреждает чувствительные нервы. Поврежденные нервы начинают плохо функционировать и посылать болевые импульсы в ЦНС. Это приводит к появлению хронических болей или нарушений чувствительности в определенных зонах тела.

Симптомы

Симптомы постгерпетической невралгии, как правило, встречаются только в области тела, пораженной опоясывающим лишаем, и включают:

Диагноз

Если появились боли после эпизода высыпаний или нарушения чувствительности, то необходимо обратиться к врачу. Диагностика основывается на истории болезни, осмотре и лабораторных исследованиях (необходимы для исключения других заболеваний). Инструментальные методы диагностики (КТ, МРТ, ЭМГ, УЗИ) назначаются только в том случае, если есть необходимость в дифференциальной диагностике.

Прогноз

ЛФК, физиотерапия и медикаментозное лечение в большинстве случаев помогают уменьшить симптоматику и восстановить качество жизни. Особенно, если лечение проводится своевременно.

Лечение

Медикаментозное лечение:

Профилактика

Определенные антивирусные препараты могут помочь предотвратить или уменьшить последствия опоясывающего лишая, таким образом, уменьшая риск постгерпетической невралгии:

Физиотерапия помогает уменьшить боль, снять воспаление. Применяются различные методики ( в том числе и чрескожная электростимуляция ).

ЛФК помогает восстановить эластичность связок и мышц. Упражнения могут проводиться как на тренажерах, так и виде гимнастики.

Иглорефлексотерапия. Этот метод достаточно эффективен для восстановления проводимости и уменьшения болевого синдрома.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Что такое опоясывающий герпес (опоясывающий лишай)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай) — это инфекционное заболевание, которое возникает у людей, переболевших ветряной оспой. Его вызывает вирус Varicella zoster (вирус ветряной оспы), который активизируется из латентного состояния и поражает задние корешки спинного мозга, межпозвоночные нервные узлы (ганглии) и кожу.

Клинически характеризуется умеренно выраженным синдромом общей инфекционной интоксикации, везикулёзной сыпью по ходу чувствительных нервов, вовлечённых в процесс, и выраженными болями.

Этиология

Семейство — Herpesviridae (от греч. herpes — ползучий)

Вид — вирус герпеса 3 типа — Varicella zoster (VZV, HHV-3).

Varicella zoster — ДНК-содержащий клеточно-ассоциированный вирус овальной формы. В диаметре он достигает 120-179 нм. Покрыт липидной оболочкой с гликопротеиновыми шипиками. Имеет антигены как снаружи, так и внутри (сердцевинные антигены). Их количество и качество непостоянно. Других вариантов патогена не найдено.

После того, как человек перенёс ветряную оспу, вирус ретроградным обратным путём перемещается по отросткам нервных клеток (аксонам) к ганглиям. Там он пожизненно сохраняется в латентном состоянии. Антигены вируса на поверхности инфицированных нейронов отсутствуют. Это не позволяет иммунной системе распознать данные клетки.

Эпидемиология

Заболеванию подвержены люди, которые перенесли ветряную оспу (как правило, давно) при снижении иммунореактивности организма. К ним относятся пожилые, беременные, ВИЧ-инфицированные, люди после стресса или трансплантации органов — получающие иммуносупрессивную терапию (подавление нежелательных реакций иммунной системы) и другие иммунодепрессированные контингенты.

Так как заболевание развивается из-за реактивации вируса, уже находящегося в организме, опоясывающий герпес называют эндогенной болезнью.

Заболевание не носит массовый характер. У него нет чёткой сезонности. Чуть чаще болеют женщины и представители белой расы.

Люди с опоясывающим герпесом являются источником распространения вируса и могут быть опасны в плане заражения ветряной оспой у ранее не болевших людей, особенно детей.

В среднем заболеваемость находится на уровне 10-12 случаев на 1000 человек старше 60 лет. В последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости в более младших возрастных группах.

Симптомы опоясывающего герпеса

Инкубационный период в привычном понимании отсутствует, так как опоясывающий герпес — это не первичная инфекция. Может пройти вся жизнь, а манифестация так и наступит, хотя вирус в организме присутствует.

Предугадать развитие болезни сложно. Её начало и проявления широко различаются и зависят от степени тяжести. Заболеванию может предшествовать стресс, травма или ОРЗ.

Выделяют симптоматику отдельных форм опоясывающего лишая.

Ганглиокожная форма

Эта форма начинается с продромы — лёгкое недомогание, нарушения чувствительности, умеренные болевые ощущения в местах будущих высыпаний. Этот период длится до семи дней. Затем боли становятся выраженными, появляется лихорадка, умеренно выраженный синдром общей инфекционной интоксикации. Иногда боли усиливаются даже при дуновении ветра (т.н. аллодинические боли — от неболевых раздражителей).

Через 3-10 дней в этих местах на фоне покраснения появляется везикулёзная сыпь. При этом интенсивность боли обычно снижается. Сыпь возникает с одной стороны, ограниченная областью иннервации одного сенсорного ганглия. Везикулы имеют тенденцию к группировке.

В дальнейшем содержимое везикул мутнеет, иногда вскрывается. Через 4-5 дней от появления сыпи появляются корочки. Они исчезают на 2-4 неделе болезни.

Разрешаются в ысыпания бесследно, но только при отсутствии расчёсов и глубоких воспалительных повреждений. А вот болевые феномены могут сохраняться длительно, иногда до года. Это требует своевременной противовирусной терапии и купирования боли.

В целом боли при опоясывающем герпесе достаточно выраженные, усиливаются при движении, прикосновении (даже незначительном). Их можно расценить как острые (с продромы и до одного месяца), подострые (1-4 месяца) и хронические (более 4 месяцев – постгерпетическая невралгия – типичная нейропатическая боль). Характер болей может быть различным – постоянным и спонтанным, чаще жгучим, давящим. Иногда боли сравнивают с ударом тока. Они могут причинять значительные физические страдания больным, нарушать сон, изматывать пациента.

Локализация болей и сыпи соответствует проекции поражённых нервов.

Глазная форма

Высыпания появляются на лице, носе и глазах. Это связано с поражением тройничного нерва и гассерова узла. Сыпь распространяется от уровня глаза до теменной области, резко прерывается по срединной линии лба. Иногда процесс затрагивает глаз.

Ушная форма

Поражается коленчатый узел. При этом захватывается ушная раковина, наружный слуховой проход. Может возникнуть паралич лицевого нерва и лицевой мускулатуры — т.н. синдром Ханта. Теряется вкусовая чувствительность.

Гангренозная (некротическая) форма

Возникает глубокое поражение кожи. Формируются грубые рубцы, иногда с геморрагическим пропитыванием содержимого — геморрагическая форма. Чаще всего развивается у пожилых людей с отягощённым соматическим анамнезом — сахарным диабетом, язвенной болезнью и т. д.

Менингоэнцефалитическая форма

Чаще наблюдается при расположении сыпи на голове. Повышается температура, возникают головные боли, тошнота и рвота, не приносящая облегчения, менингеальный синдром, нарушения сознания, кома. Летальность при этом состоянии — свыше 60 %.

Диссеминированная форма

Возникает при СПИДе. Высыпания распространяются по всему кожному покрову. Часто при этом поражаются внутренние органы — лёгкие, мозг, печень, почки. Прогноз неблагоприятный.

Ганглионевралгическая форма

Характерные высыпания отсутствуют, но есть явный болевой синдром. Диагностика крайне затруднительна. Из-за очень позднего диагноза лечение сводиться лишь к купированию боли. Применение противовирусных препаратов в отсроченный период явно не влияет на процесс.

Опоясывающий герпес при беременности

Патогенез опоясывающего герпеса

Даже спустя много лет после перенесённой ветряной оспы вирус сохраняется в межпозвоночных нервных узлах и задних корешках спинного мозга. Под воздействием провоцирующего фактора (ВИЧ, стресса, приёма иммунодепрессантов, онкологии, радиации, пересадки органов и других) он активизируется и выходит из нервных клеток. Продвигаясь по аксонам чувствительных нервных стволов (чаще межрёберных, тройничного нерва) до кожного покрова, вызывает характерное поражение кожи — болезненную везикулёзную сыпь.

Такой процесс происходит у людей с наличием специфических антител класса G в низких концентрациях и сниженным уровнем клеточного иммунитета.

Патоморфологические изменения кожи напоминают изменения при простом герпесе:

Классификация и стадии развития опоясывающего герпеса

МКБ-10 (Международная классификация болезней) выделяет семь вариантов опоясывающего герпеса (B02):

По клинической картине выделяют две основные формы заболевания:

По степени тяжести заболевание может быть:

Осложнения опоясывающего герпеса

Диагностика опоясывающего герпеса

Лабораторная диагностика:

Дифференциальная диагностика:

Лечение опоясывающего герпеса

Пациентов с тяжёлыми формами опоясывающего герпеса необходимо госпитализировать в инфекционный стационар. Остальные больные при отсутствии серьёзных сопутствующих состояний могут лечиться на дому.

В первую очередь показан приём препаратов прямого противогерпетического действия (на основе ацикловира) в высоких дозировках. Он снижает выраженность и длительность инфекционного и постинфекционного (болевой синдром) процесса.

Начать такое лечение нужно как можно раньше — не позднее семи дней от начала болезни и трёх дней от появления сыпи.

При применении препаратов в более поздние сроки их эффективность резко снижается, так как вирус уже достиг пика своего развития и вызвал каскад иммунонейропатологических реакций.

Использование местных средств против герпеса — мазей и кремов — оказывает слабый терапевтический эффект.

Для подсушивающего, местного антисептического действия используют любой местный антисептик подобного рода — цинковые болтушки, растворы бриллиантового зелёного.

При обширных поражениях, сопровождающихся выраженной воспалительной реакцией, используются противовоспалительные средства, глюкокортикостероиды и противоаллергические препараты.

Прогноз. Профилактика

При неосложнённых и локализованных формах болезни прогноз благоприятный. При развитии ганглионевритических болей может существенно снизиться качество жизни на достаточно длительный срок (до года), а при менингоэнцефалитической и диссеминированной формах — на ещё более серьёзный срок, нередки летальные исходы.

Профилактика болезни в очаге заражения не проводится. Если опоясывающим герпесом болел ВИЧ-инфицированный пациент, то достаточно проветрить помещение.

В целях неспецифической профилактики опоясывающего герпеса нужно постараться вести здоровый образ жизни, сбалансировано и полноценно питаться, избегать стрессовых ситуаций.

В качестве специфической профилактики используются вакцины против ветряной оспы — «Варилрикс» и «Окавакс». Их можно делать как до болезни ветряной оспы (детям и неболевшим взрослым), так и после (пожилым людям с риском реактивации вируса).

Опоясывающий герпес и постгерпетическая невралгия

Матушевская Е.В., Негматов Б.И.

Российский государственный медицинский университет

Эпизод ветряной оспы в детстве способствует формированию специфической клеточной и гуморальной иммунной защиты. Считается, что рецидив инфекции у таких пациентов может развиться только на фоне недостаточности иммунной защиты, вследствие снижения активности специфических натуральных киллеров, Т-киллеров и системы интерферонов (Fleming D.M. et al., 2004). После первичной инфекции излюбленным местом персистенции VZV являются ганглий тройничного нерва и спинномозговые ганглии чувствительных корешков грудного отдела спинного мозга, где VZV находится в латентном состоянии. В течение этого времени вирус не размножается и не проявляет патогенных свойств. По-видимому, время латентного состояния вируса определяется уровнем специфических антител к VZV. Снижение их количества ведет к реактивации вируса, вирусной репликации (размножению), что на клиническом уровне и проявляется в виде опоясывающего лишая (Arvin A., 2005). Данный вывод подтверждается высокой корреляцией между вероятностью возникновения опоясывающего лишая у людей пожилого возраста и возрастным ослаблением активности клеточного звена иммунитета (Gilden et al., 2000)., На это также указывают данные, свидетельствующие о более высокой заболеваемости опоясывающим герпесом среди лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Gilson I.H. et al., 1989), однако точные механизмы, лежащие в основе перехода вируса из латентного состояния в активное неизвестны.

В случае реактивации VZV ганглии чувствительных нервов становятся местами репликации вируса, именно в них обнаруживаются наиболее выраженные дегенеративные повреждения нейронов (Zerboni L. et al., 2005; Reichelt M. et al., 2008). В результате развивается ганглионит, сопровождаемый распространением инфекции вниз по нервным аксонам к коже. Каким образом происходит транспортировка вируса в поврежденных аксонах неизвестно. Инфекция также может распространяться центрально, приводя к воспалению оболочек в области передних и задних рогов спинного мозга (Gray F. et al. 1994). Отдельные патолого-анатомические наблюдения также свидетельствуют о наличии воспалительных изменений и в контралатеральных спинномозговых ганглиях (Miller S. E. et al., 1997), отмечается снижение количества нейронов и наличие воспалительных инфильтратов в ганглиях, периферических нервах, и спинномозговых корешках (Gowrishankar K. et al., 2007). В некоторых случаях отмечается выраженные некротические изменения в спинномозговых ганглиях. Большинство изменений в периферическом нерве протекает по типу Валлериановской дегенерации, имеющей место, как в толстых, так и в тонких волокнах. (Denny-Brown et al., 1944).

Доказано, что повреждение нейрональных структур начинается перед появлением кожной сыпи. При этом VZV по ходу чувствительных нервных волокон проникает в кожу, «ускользая» от факторов врожденного и приобретенного иммунитета, что в конечном итоге обусловливает возникновение односторонней везикулярной кожной сыпи, характерной для опоясывающего лишая.

Острая VZV инфекция клинически характеризуется стадией продрома и стадией везикулярных высыпаний (Arvin A., 2005).

Клинический диагноз опоясывающего лишая в типичных случаях достаточно прост. Однако иногда требуется проведение лабораторной диагностики с целью идентификации вируса. Наиболее быстрым и высокочувствительным методом является полимеразная цепная реакция.

Вместе с тем, из всех перечисленных осложнений VZV инфекции самым распространенным считается постгерпетическая невралгия (Dworkin R.H., Portenoy R.K., 1996).

Постгерпетическая невралгия занимает третье место по частоте встречаемости среди различных типов невропатической боли и уступает только болям в нижней части спины и диабетической невропатии (Montero H.J. et al., 2005; Breivik H. et al, 2006; Torrance N. et al., 2006).

При клиническом осмотре в зоне болей выявляются нарушения поверхностной чувствительности. Качество боли в острый период опоясывающего лишая и при ПГН различно. Вместе с тем, несмотря на разный выбор дескрипторов из МакГилловского болевого вопросника, пациенты с опоясывающим лишаем и ПГН для описания своих болевых ощущений выбирают похожие по смыслу слова, например, горячая и жгучая боль или пронзающая и простреливающая боль (Bennett M., 2001).

Схожие проявления наблюдаются и при описании вызванной боли пациентами с опоясывающим лишаем и ПГН. И те, и другие отмечают наличие схожих типов гипералгезии и аллодинии (Haanpaa M. et al., 2000; Berry J.D., Rowbotham M.C., 2004).

В основе боли, связанной с ПГН, лежат воспалительные изменения или повреждения ганглиев задних корешков спинного мозга и периферических нервов в пораженных зонах тела. Такие боли относят к невропатическим болям, их выделяют в отдельную самостоятельную группу и определяют как боли, возникающие вследствие первичного повреждения соматосенсорной нервной системы (Treede R.D. et al., 2008).

Патофизиологической основой невропатических болевых синдромов являются нарушения генерации и проведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах, а также механизмов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в структурах спинного и головного мозга (Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004; Baron R. 2000).

Лечебная тактика при опоясывающем лишае включает два основных направления: противовирусная терапия и купирование невропатической боли, как в острый период заболевания, так и в стадии постгерпетической невралгии. Результаты нескольких рандомизированных контролируемых испытаний свидетельствуют о том, что раннее начало лечения простого герпеса может предотвратить развитие постгерпетической невралгии или способствовать ее скорейшему разрешению (Исаков В.А. и др., 2004; Helgason S. et al., 1996; Jackson J.L. et al., 1997 ; Volmink J. et al., 1996).

Наиболее широкое применение нашли такие специфические противогерпетические препараты, как ацикловир, фамцикловир и валацикловир, которые, являясь нуклеозидными аналогами, блокируют вирусную репликацию (Романцев М.Г., 1996; Beutner K. et al., 1995; Bruxelle J., 1995). Важно, что противовирусное лечение проявляет наивысшую активность, если назначено в течение 72 ч от начала герпетических высыпаний (Johnson R., 2001; Johnson R., Dworkin R.H., 2003). В ряде исследований доказана высокая эффективность ацикловира в уменьшении тяжести, продолжительности острой герпесной инфекции и профилактике ПГН, особенно при его раннем назначении. Оценка эффективности фамцикловира также продемонстрировала уменьшение времени до разрешения сыпи (Dworkin R.H. et al., 1998). В сравнительном исследовании ацикловира и валацикловира показана эквивалентная эффективность в сокращении продолжительности невропатической ПГН (Beutner K. et al. 1995). В другом клиническом испытании установлена терапевтическая эквивалентность фамцикловира и валацикловира для неосложненного герпеса (Tyring S. et al. 2000). Возможно также сочетанное использование противовирусной терапии и глюкокортикостероидов (Whitley R. et al. 1999). Выявлено, что такая комбинация эффективнее монотерапии противовирусными препаратами, особенно для лечения острой боли и коррекции различных аспектов качества жизни пациентов. Комбинация ацикловир+преднизолон значительно быстрее купирует острую невралгию и возвращает пациента к обычной жизнедеятельности, но существенно не влияет на течение ПГН, то есть она наиболее показана в остром периоде в старших возрастных группах для терапии острого болевого синдрома. Доказано, что хотя преднизолон является иммуносупрессором, его использование не увеличивает частоты развития ПГН и в этом смысле его действие сравнимо с влиянием плацебо, то есть данная комбинация может быть спокойно использована в старших возрастных группах. Для некупируемых тяжелых случаев ПГН некоторые исследователи рекомендуют интратекальное введение метилпреднизолона (Kost R., Straus S., 1996).

В настоящее время в США делается акцент на профилактику герпетической инфекции. С 1995 г. в США проводится всеобщая вакцинация от ветряной оспы, особенно пожилых лиц, и с 1999 г. отмечается резкое снижение заболеваемости (Hambleton S., Gershon A., 2005; Oxman M.N. et al., 2005).

На сегодняшний день эффективность применения пластин с 5% лидокаином (Версатис, Grunenthal Gmbh) убедительно доказана при лечении ПГН. Так, в нескольких рандомизированных клинических исследованиях установлено, что применение пластин с 5% лидокаином статистически достоверно более значимо облегчает проявления болевого синдрома у пациентов с постгерпетической невралгией по сравнению с плацебо (Rowbotham M.C., 1996; Galer B.S., 1999, 2002). На основании полученных данных FDA одобрило применение данного препарата в качестве стартовой терапии у пациентов с постгерпетической невралгией. (Richard L. et al., 2004)

Механизм лечебного эффекта препарата Версатис не ограничивается только действием высвобождающегося из них лидокаина. Важное значение имеет также то, что пластина выполняет роль механического барьера, препятствуя раздражению участка кожи с измененной чувствительностью (аллодиния), а также оказывает не него легкое охлаждающее действие (Galer BS, Gammaitoni AR, Oleka N et al., 2004)

Пластины Версатис рекомендуется прикреплять на 12 ч в течение суток, затем следует 12-часовой перерыв. Обезболивающий эффект часто начинается в течение 30 мин после прикрепления пластины, но может проявляться и позже, нарастает в течение 4 ч и затем поддерживается в течение длительного времени, пока пластина прикреплена к коже. Более того, он может сохраняться и после ее удаления.

Таким образом, оценка препарата Версатис с позиций доказательной медицины делает его препаратом выбора при лечении постгерпетической невралгии, что подтверждено в соответствующих рекомендациях.