Чем лечить обструктивный бронхит у грудничка

Гродненская областная детская клиническая больница

Бронхиальная обструкция является защитной реакцией организма на инфекцию или химический раздражитель. Она должна препятствовать проникновению микроорганизмов в легочную ткань, но способна ухудшить состояние ребенка.

Предрасполагающими факторами для развития такой формы бронхита являются:

Не каждая инфекция вызывает острый бронхит с признаками обструкции. У маленьких детей его связывают с распираторно-синтициальным вирусом и парагриппом 3 типа. У школьников причиной обструктивной формы могут быть хламидийная и микоплазменная инфекция легких. Остальные типы ОРВИ сопровождаются нарушением проходимости бронхов в 20% случаев.

Грипп редко приводит к развитию обструкции бронхов. Поэтому после него чаще, чем при других инфекциях дыхательных путей, развивается пневмония.

! Заражение происходит воздушно-капельным путем. Через носоглотку вирус проникает в кровь и разносится гематогенно в нижние дыхательные пути. Частично он проникает непосредственно через бронхиальное дерево. РС-вирус и парагрипп вызывают сосочковое разрастание эпителия, что снижает проходимость бронхов. Повреждение клеток приводит к нарушению эвакуации слизи, нарушению трофики и нервной регуляции в бронхах. Активируется симпатическая нервная система и запускается синтез медиаторов воспаления.

Это становится причиной:

Так у детей развивается обструктивный бронхит с характерными клиническими проявлениями.

Обструктивный бронхит у детей развивается постепенно в течение нескольких суток при выраженных признаках инфекционного процесса. Этим он отличается от бронхиальной астмы. Ее приступ возникает на фоне относительного благополучия и отсутствия высокой температуры. Основными проявлениями нарушения проходимости бронхов являются:

Ребенок становится вялым, раздражительным. Но выраженность признаков зависит от тяжести состояния. У детей без предшествующих патологий дыхательных путей обструктивный синдром проявляется в легкой или среднетяжелой форме. При наличии бронхиальной астмы, пассивном курении, бронхо-легочной дисплазии или перенесенных пневмониях обструкция развивается в тяжелой

! Признаком тяжелого состояния, которое требует экстренных мер, являются следующие симптомы:

! Сколько дней длится болезнь, зависит от индивидуальных особенностей. Но в большинстве случаев прогноз благоприятный, выздоровление происходит через 10-14 дней. В некоторых случаях она может приобретать затяжной или рецидивирующий характер.

ЛЕЧЕНИЕ

Клинические рекомендации при обструкции легких содержат одинаковые принципы терапии для бронхита и астмы:

В сутки ребенку нужно не менее 1,5 л жидкости. Для маленьких детей рассчитывается по массе тела – 100 мл/кг.

Для снижения температуры применяют ибупрофен, парацетамол. В качестве противовоспалительного средства рекомендуют фенсперид. Если лихорадка продолжается более 3 дней, назначаются антибиотики.

! С первых суток болезни антибактериальные препараты необходимы в следующих случаях:

При легкой степени обструкции для лечения необходимы бронхолитики: беродуал, сальбутамол. Их назначают 3-4 раза в сутки. Дополняют их действие эуфилином, кленбутеролом. При средней тяжести состояния ингаляцию бронхолитиков делают 3 раза в час. Если нет эффекта, усиливают схему преднизолоном. При тяжелой степени необходимо капельное введение эуфилина, глюкококртикоиды.

Врач анестезиолог-реаниматолог 9 отделения

анестезиологии и реанимации УЗ «ГОДКБ» Кольва П.В.

Бронхит у детей

Содержание статьи

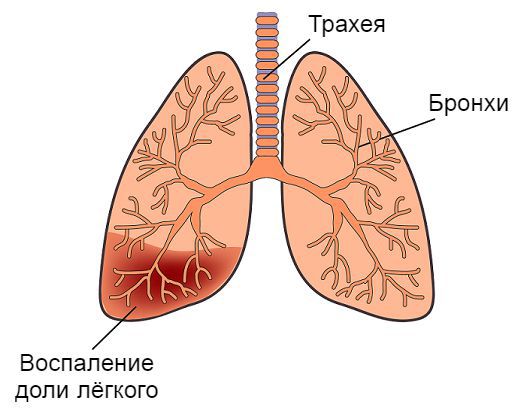

Бронхит – это заболевание, при котором у детей воспаляются бронхи (полые ответвления трахеи, соединяющие ее и легкие).

Общие сведения о болезни

Ребенок, заболевший бронхитом, очень сильно кашляет (родителям буквально «больно» слышать эти надрывные звуки), у него повышена температура, обильно отходит мокрота. По наличию мокроты и температуры это заболевание отличают от других, также проявляющихся кашлем.

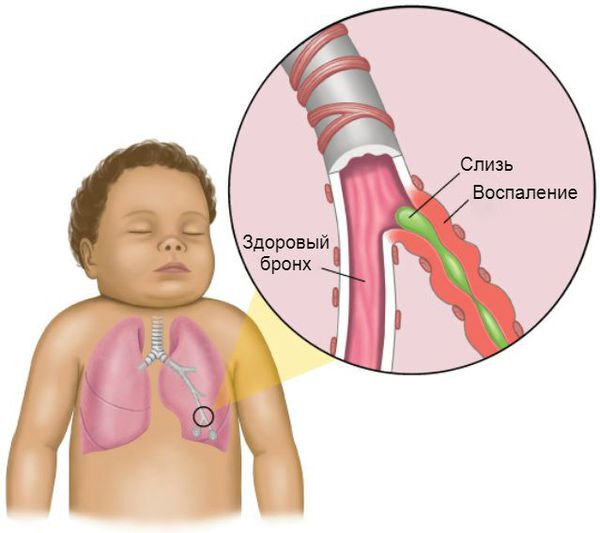

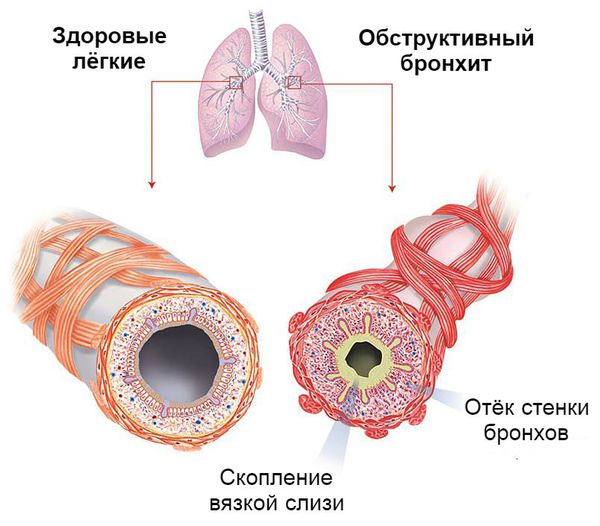

При воспалении бронхи сильно отекают, вследствие чего сужаются, поэтому воздух по ним поступает с затруднением. Организм в ответ на воспалительный процесс вырабатывает большое количество слизи, а бронхи путем мышечных сокращений стремятся от нее избавиться, чтобы не было закупорки. В итоге ребенок кашляет и отхаркивает мокроту.

Почему бронхит опасен?

Вследствие этой болезни сильно ухудшается проходимость бронхов, что снижает уровень вентиляции легких. Недостаток кислорода негативно сказывается на работе всех систем организма, притупляет мозговую активность, что внешне проявляется слабостью, вялостью, отсутствием желания заниматься даже любимыми делами.

Вторая причина опасности заболевания – его возможный переход в пневмонию. Несмотря на плохую проходимость бронхов, бактерии и вирусы все равно могут продвигаться по ним в легкие. Осев на плохо снабжаемых кислородом внутренних поверхностях, они размножаются, вызывая воспаление.

Важно! При отсутствии терапии или неправильном лечении бронхита пневмония – одно из самых частых осложнений у детей разного возраста.

Дети хуже переносят бронхит!

Мокрота при этом заболевании скапливается довольно глубоко. Избавиться от нее организм может только за счет деятельности дыхательной мускулатуры, которая у дошкольников развита плохо. Даже сильный кашель у малышей может быть неэффективным, вне зависимости от его длительности. В связи с этим дети страдают больше и дольше, чем взрослые.

Причины заболевания:

Первые две причины – наиболее частые для детей, а среди них самый опасный фактор развития бронхита – грипп.

Родителям следует знать, что ребенок может заболеть бронхитом, даже если:

Некоторые считают, что носовое воспаление тоже способно «пойти вниз». Однако воспалительные процессы в носу либо гортани протекают локально и не перемещаются.

Симптомы заболевания

Самая распространенная форма болезни – вирусная, и она проявляется следующими симптомами:

При бактериальной природе недуга ребенок испытывает:

Важно! Нельзя проводить самолечение этого заболевания. Тем более при его бактериальной форме – в этом случае детей госпитализируют и лечат только в условиях стационара!

Классификация детских бронхитов

По продолжительности болезнь бывает:

По природе:

Выделяют также обструктивный бронхит, характерный для дошкольников и проявляющийся закупоркой бронха. Его причинами могут быть:

При частых обструктивных бронхитах нужно провести обследование ребенка на предмет бронхиальной астмы. Источник:

Н.К. Кайтмазова, Т.Б. Касохов, И.Е. Третьякова, З.А. Цораева

Современные представления об обструктивном бронхите у детей

// Вестник новых медицинских технологий, 2009, т.XVI, №1, с.204-206

Методы диагностики

Если при прослушивании грудной клетки педиатр замечает характерные признаки болезни, то ребенку назначаются:

Лечение бронхита

Очень важно! Обязательно обратитесь к врачу, если вы слышите у ребенка хрипы, сильный кашель и замечаете другие признаки бронхита. Специалист должен определить природу болезни и назначить правильные медикаменты и процедуры. Народные средства, бесконтрольный прием антибиотиков широкого спектра – верный путь к осложнениям. Источник:

М.О. Смирнова, Е.В. Сорокина

Бронхиты у детей: принципы современной терапии

// Трудный пациент, 2009, т.7. №8-9, с.38-42 Ведь в 99% случаев бронхит имеет вирусную природу, а не бактериальную.

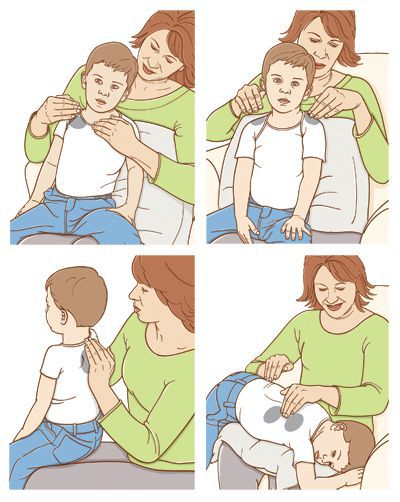

Какие меры могут принять родители:

Когда минует острая фаза, ребенку нужно гулять и дышать свежим воздухом. Причем даже при острой форме, когда больному тяжело выходить на улицу, можно и нужно организовывать «сеансы» свежего воздуха и солнечного света: например, выходить на балкон, предварительно тепло одев ребенка. Хорошая вентиляция легких снижает активность вирусов.

Какие препараты рекомендуются врачами?

Специалисты действуют очень осторожно с муколитическими средствами. При слабой грудной мускулатуре ребенку трудно отхаркивать большое количество мокроты, и она может буквально «залить» легкие. Препараты от кашля необходимы лишь в некоторых случаях:

Помимо пероральных препаратов, могут быть прописаны ингаляции. Но только с использованием рекомендованных врачом лекарств и специальных приборов!

При бронхите исключить:

Меры профилактики

Преимущества «СМ-Клиника»

У нас работают одни из лучших в Санкт-Петербурге детских пульмонологов. Клиника имеет современное диагностическое оборудование, проводит точные лабораторные исследования в короткий срок.

Наш специалист верно диагностирует заболевание и назначит индивидуальный курс лечения для вашего ребенка. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть малышу здоровье, не допустить осложнений болезни. Если пациенту потребуется нахождение в стационаре, ему будет предоставлена комфортная и уютная палата, а внимательный персонал обеспечит круглосуточный уход.

Обструктивный бронхит у детей

Общие сведения

Бронхиты у детей являются самими распространенными заболеваниями респираторного тракта. У детей раннего возраста воспаление бронхов нередко протекает с бронхообструктивным синдромом, обусловленным отеком слизистой, повышенной бронхиальной секрецией и бронхоспазмом. В первые три года жизни обструктивный бронхит переносят около 20% детей; у половины из них в дальнейшем эпизоды бронхообструкции повторяются, как минимум 2-3 раза.

Дети, неоднократно болеющие острыми и обструктивными бронхитами, составляют группу риска по развитию хронической бронхолегочной патологии (хронического бронхита, облитерирующего бронхиолита, бронхиальной астмы, бронхоэктатической болезни, эмфиземы легких). В связи с этим вопросы трактовки этиологии и патогенеза, клинического течения, дифференциальной диагностики и современного терапевтического лечения являются приоритетными для педиатрии и детской пульмонологии.

Причины

В этиологии обструктивного бронхита у детей первостепенную роль играют респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа 3 типа, энтеровирусы, вирусы гриппа, адено- и риновирусы. Подтверждением ведущего значения вирусных возбудителей служит тот факт, что в большинстве наблюдений манифестации обструктивного бронхита у ребенка предшествует ОРВИ.

Немаловажную роль в развитии обструктивного бронхита у детей играет аллергический фактор – повышенная индивидуальная чувствительность к пищевым продуктам, лекарственным препаратам, домашней пыли, шерсти животных, пыльце растений. Именно поэтому обструктивному бронхиту у детей часто сопутствуют аллергический конъюнктивит, аллергический ринит, атопический дерматит.

Рецидивам эпизодов обструктивного бронхита у детей способствует глистная инвазия, наличие очагов хронической инфекции (синуситов, тонзиллита, кариеса и др.), активное или пассивное курение, вдыхание дыма, проживание в экологически неблагоприятных регионах и т. д.

Патогенез

Патогенез обструктивного бронхита у детей сложен. Вторжение вирусного агента сопровождается воспалительной инфильтрацией слизистой бронхов плазматическими клетками, моноцитами, нейтрофилами и макрофагами, эозинофилами. Выделение медиаторов воспаления (гистамина, простагландинов и др.) и цитокинов приводит к отеку бронхиальной стенки, сокращению гладкой мускулатуры бронхов и развитию бронхоспазма.

Вследствие отека и воспаления увеличивается количество бокаловидных клеток, активно вырабатывающих бронхиальный секрет (гиперкриния). Гиперпродукция и повышенная вязкость слизи (дискриния) вызывают нарушение функции реснитчатого эпителия и возникновение мукоцилиарной недостаточности (мукостаза). Вследствие нарушения откашливания, развивается обтурация дыхательных путей бронхиальным секретом. На этом фоне создаются условия для дальнейшего размножения возбудителей, поддерживающих патогенетические механизмы обструктивного бронхита у детей.

Некоторые исследователи в бронхообструкции видят не только нарушение процесса внешнего дыхания, но и своего рода приспособительные реакции, которые в условиях поражения реснитчатого эпителия защищают легочную паренхиму от проникновения в нее патогенов из верхних дыхательных путей. Действительно, в отличие от простого бронхита, воспаление с обструктивным компонентом значительно реже осложняется пневмонией у детей.

Для обозначения обструктивного бронхита у детей иногда используются термины «астматический бронхит» и «спастический бронхит», однако они являются более узкими и не отражают всей полноты патогенетических механизмов заболевания.

По течению обструктивный бронхит у детей может быть острым, рецидивирующим и хроническим или непрерывно-рецидивирующим (при бронхолегочной дисплазии, облетирующем бронхиолите и др.). По степени выраженности бронхиальной обструкции выделяют: легкую (I), среднетяжелую (II), тяжелую (III) степень обструктивного бронхита у детей.

Симптомы обструктивного бронхита у детей

Чаще всего первый эпизод обструктивного бронхита развивается у ребенка на 2-3-м году жизни. В начальном периоде клиническая картина определяется симптомами ОРВИ – повышенной температурой тела, першением в горле, насморком, общим недомоганием. У детей раннего возраста нередко развиваются диспептические симптомы.

Бронхиальная обструкция может присоединяться уже в первые сутки заболевания или через 2-3 дня. При этом отмечается увеличение частоты дыхания (до 50-60 в мин.) и продолжительности выдоха, который становится шумным, свистящим, слышимым на расстоянии. Кроме тахипноэ, экспираторной или смешанной одышки у детей с обструктивным бронхитом отмечается задействованность в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, увеличение переднезаднего размера грудной клетки, втяжение ее уступчивые мест при дыхании, раздувание крыльев носа. Кашель у детей с обструктивным бронхитом малопродуктивный, со скудной мокротой, иногда мучительный, приступообразный, не приносящий облегчения. Даже при влажном кашле мокрота отходит с трудом. Отмечается бледность кожных покровов или периоральный цианоз. Проявления обструктивного бронхита у детей могут сопровождаться шейным лимфаденитом. Бронхообструкция держится 3-7 дней, исчезает постепенно по мере стихания воспалительных изменений в бронхах.

Диагностика

Клинико-лабораторное и инструментальное обследование детей с обструктивным бронхитом проводится педиатром и детским пульмонологом; по показаниям ребенку назначаются консультации детского аллерголога-иммунолога, детского отоларинголога и других специалистов. При аускультации выслушивается удлиненный выдох, разнокалиберные влажные и рассеянные сухие хрипы с двух сторон; при перкуссии над легкими определяется коробочный оттенок.

На рентгенограммах органов грудной клетки выражены признаки гипервентиляции: повышение прозрачности легочной ткани, горизонтальное расположение ребер, низкое стояние купола диафрагмы. В общем анализе крови может выявляться лейкопения, лимфоцитоз, небольшое увеличение СОЭ, эозинофилия. При исследовании газового состава крови обнаруживается умеренная гипоксемия. В случае необходимости дополнительно проводится иммунологическое, серологическое, биохимическое исследование крови; определение ДНК основных респираторных патогенов в крови методом ПЦР, постановка аллергологических проб. Выявлению возбудителей могут способствовать микроскопическое исследование мокроты, бакпосев мокроты на микрофлору, исследование смывов из носоглотки.

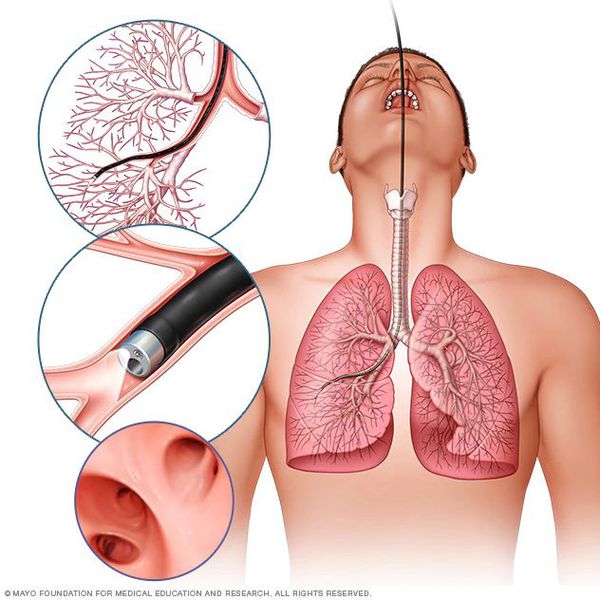

При обструктивном бронхите у детей необходимо исследование дыхательных объемов (ФВД), в том числе с лекарственными пробами. С целью визуальной оценки состояния слизистой оболочки бронхов, проведения бронхоальвеолярного лаважа, цитологического и бактериологического исследования промывных вод детям с обструктвиным бронхитом выполняется бронхоскопия.

Повторные эпизоды обструктивного бронхита требуют дифференциальной диагностики с бронхиальной астмой у детей.

Лечение обструктивного бронхита у детей

Терапия обструктивного бронхита у детей раннего возраста проводится в стационаре; более старшие дети подлежат госпитализации при тяжелом течении заболевания. Общие рекомендации включают соблюдение полупостельного режима и гипоаллергенной (преимущественно молочно-растительной) диеты, обильное питье (чаи, отвары, морсы, щелочные минеральные воды). Важными режимными моментами служат увлажнение воздуха, регулярная влажная уборка и проветривание палаты, где лечатся дети с обструктивным бронхитом.

При выраженной бронхообструкции активно применяется кислородотерапия, горячие ножные ванны, баночный массаж, удаление слизи из верхних дыхательных путей электроотсосом. Для снятия обструкции целесообразно использовать ингаляции адреномиметиков (сальбутамола, тербуталина, фенотерола) через небулайзер или спейсер. При неэффективности бронхолитиков лечение обструктивного бронхита у детей дополняется кортикостероидами.

Для разжижения мокроты показано применение препаратов с муколитическим и отхаркивающим эффектами, лекарственных и щелочных ингаляций. При обструктивном бронхите детям назначаются спазмолитические и противоаллергические средства. Антибактериальная терапия проводится только в случае присоединения вторичной инфекции.

С целью обеспечения адекватного дренажа бронхиального дерева детям с обструктивным бронхитом показана дыхательная гимнастика, вибрационный массаж, постуральный дренаж.

Прогноз и профилактика

Около 30-50% детей склонны к повторению обструктивного бронхита в течение одного года. Факторами риска рецидива бронхообструкции служат частые ОРВИ, наличие аллергии и очагов хронической инфекции. У большинства детей эпизоды обструкции прекращаются в дошкольном возрасте. Бронхиальная астма развивается у четверти детей, перенесших рецидивирующий обструктивный бронхит.

Что такое обструктивный бронхит у детей? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Тепляковой Светланы Александровны, педиатра со стажем в 36 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

В последние 10-15 лет среди причин обструктивных форм бронхита часто регистрируют вирусы герпеса: цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр и вирус герпеса 6-го типа. Также обструктивный бронхит нередко провоцируют грибковые инфекции, особенно если ребёнок регулярно находится в помещении с повышенной влажностью.

В преддошкольном и школьном возрасте заболевание могут вызвать бактерии: патогенные бактерии (микоплазмы и хламидии пневмонии), а также условно-патогенная флора, которая входит в состав нормальной микрофлоры дыхательных путей.

Нередко в развитии заболевания принимают участие сразу несколько вирусов, т. е. микст-инфекции. Они часто становятся хроническими, являясь главной причиной повторных ОРЗ.

Рецидивы обструктивного бронхита обычно возникают на фоне глистной инвазии или хронической инфекции — тонзиллита, кариеса, синусита и др.

Развитию обструктивного бронхита могут предрасполагать факторы риска:

Симптомы обструктивного бронхита у детей

Клинические проявления обструкции нередко начинаются с повышения температуры до 37-39 °С и катаральных явлений, таких как насморк, заложенность носа, редкое покашливание. У ребёнка 1-3 лет могут появиться признаки нарушения пищеварения: отрыжка, урчание в животе, понос и др. Все эти симптомы беспокоят пациента на протяжении 1-3 дней.

Начало заболевания может быть острым. При этом симптомы чаще возникают вечером или ночью: ребёнок просыпается от приступа грубого кашля, шумного дыхания и затруднённого выдоха. В случае постепенного развития болезни вышеописанные симптомы обструкции появляются плавно, через 2-3 дня, на фоне нормальной температуры тела, но иногда могут развиться в первые сутки.

Далее присоединяется одышка с участием мышц шеи, плеч и диафрагмы. Ребёнок может быть возбуждённым, беспокойным. Его кожа бледнеет, появляется мраморный рисунок, носогубный треугольник синеет.

Внимательная мама нередко может самостоятельно заподозрить развитие обструктивного бронхита у ребёнка по следующим симптомам:

Стихает бронхообструкция через 5-7 дней по мере уменьшения воспаления в бронхах.

Патогенез обструктивного бронхита у детей

При нормальной работе дыхательной системы ребёнок активен, его сон и аппетит не нарушены, дыхание ровное, спокойное, свободное, в нём симметрично участвуют обе половины грудной летки без привлечения мышц шеи, плеч и диафрагмы. Ритм дыхания в течение дня может меняться как по частоте, так и по глубине. При повреждении защитной системы трахеи и бронхов дыхание нарушается, состояние ребёнка ухудшается.

Ведущими механизмами развития обструктивного бронхита являются:

Бронхоспазм развивается под воздействием биологически активных веществ, которые выделяются в ходе воспалительной реакции вирусного происхождения. Однако в некоторых случаях он может развиться при непосредственном воздействии вирусов на нервные окончания β2-рецепторов.

Процесс образования слизи на фоне вирусной инфекции усиливается, так как увеличивается количество и размеры бокаловидных клеток. Иногда в них трансформируются некоторые эпителиальные клетки. В связи с изменением своего химического состава слизь становится вязкой. Реснитчатый эпителий, который обычно выводит её из лёгких, отслаивается. Обычных способов выведения секрета становится недостаточно. Развивается обструкция дыхательных путей.

Классификация и стадии развития обструктивного бронхита у детей

В отечественной литературе выделяют три формы обструктивного бронхита :

Острый обструктивный бронхит чаще возникает у детей 3-5 лет, хотя может встречаться и в более старшем возрасте. Его развитие связывают с вирусами парагриппа 3-го типа, аденовирусами, вирусами гриппа и атипичными возбудителями. Развивается как постепенно, так и более остро: с повышения температуры тела до 38-39 °С, насморка, заложенности носа и кашля. Постепенно нарастает дыхательная недостаточность с увеличением частотой дыхания до 40-60 раз в минуту. Ребёнку становится тяжелее дышать, поэтому организм подключает к этому процессу мышцы шеи и плеч. Появляются свистящие хрипы на выдохе.

Выдох затруднён и удлинён. При простукивании в проекции лёгких возникает звук, похожий на шум при поколачивании по пустой коробке. На выдохе чаще выслушиваются рассеянные сухие свистящие хрипы, на вдохе — влажные мелкопузырчатые, т. е. эффект «влажного лёгкого» при остром обструктивном бронхите можно не услышать.

Рецидивирующий обструктивный бронхит может возникать с первого года жизни и затем в любом возрасте. Развивается чаще в ответ на длительное нахождение в организме цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барр, вируса герпеса 6-го типа и микоплазмы. Реже он может быть связан с обычными респираторными вирусами. Нередко встречается сразу несколько причинных вирусов, особенно у часто и длительно болеющих детей.

Обструкция бронхов обычно развивается постепенно: на фоне нормальной или субфебрильной температуры (до 38 °С) с небольшой заложенностью носа, насморком и редким покашливанием. Одышка выражена незначительно, частота дыхания редко превышает 40 движений в минуту. Общее состояние ребёнка практически не страдает.

При простукивании отмечается лёгочный звук с лёгким коробочным оттенком. При выслушивании характерны рассеянные сухие свистящие хрипы на фоне подчёркнутого выдоха, влажные хрипы на вдохе необильные или вовсе отсутствуют.

По течению бронхообструктивного синдрома выделяют:

Осложнения обструктивного бронхита у детей

Острый обструктивный бронхит может переходить в рецидивирующий и непрерывно рецидивирующий бронхит (не путать с хроническим бронхитом — это совсем другая форма болезни), особенно на фоне постепенно формирующейся вторичной гиперреактивности бронхов. Её развитие нередко связывают с повторным или длительным воздействием различных факторов: пассивным курением, недолеченными инфекциями, переохлаждением или перегреванием, частых контактов с больными ОРВИ и др.

Диагностика обструктивного бронхита у детей

Обследование детей с обструктивным бронхитом проводят педиатр, детский пульмонолог и детский отоларинголог. Диагноз устанавливается на основании истории болезни (анамнеза), объективного осмотра, физикального, лабораторного и инструментального обследования.

Правильный сбор анамнеза имеет большое, иногда решающее значение в диагностике. Он направлен на поиск факторов, которые могли поспособствовать развитию обструктивного бронхита. При опросе врач обращает внимание на следующие детали:

Во время осмотра и физикального исследования наблюдаются:

Лабораторные и инструментальные методы исследования включают в себя:

Дифференциальная диагностика

В отдельных случаях обструктивный бронхит у детей может быть проявлением следующих заболеваний:

В связи с этим могут потребоваться дополнительные исследования:

Также бронхоскопия может потребоваться для исследования слизистой бронхов, взятия промывных вод на цитологический и бактериологический анализ.

Лечение обструктивного бронхита у детей

Лечение бронхиолита, острого или повторного эпизода рецидивирующего обструктивного бронхита — одна из серьёзных неотложных ситуаций. Поэтому прежде всего доктор должен решить, где будет лечиться ребёнок: в стационаре или в амбулаторных условиях, т. е. на дому.

Показаниями для госпитализации являются:

Во всех остальных случаях ребёнок может лечиться амбулаторно.

Основные принципы терапии :

Показан полупостельный режи, обильное питье (отвары, морсы, травяные чаи) и гипоаллергенная диета (в основном молочная и растительная пища). Комнату больного нужно регулярно проветривать, ежедневно проводить в ней влажную уборку и увлажнять воздух, чтобы облегчить дыхание и отхождение мокроты.

Если уровень кислорода в крови меньше 90 %, требуется кислородотерапия. Кислород подаётся через носовые катетеры или в кислородной палатке.

Отсасывание слизи из бронхов показано при густой, вязкой мокроте, слабом откашливании и утомлении грудных мышц. Проводится в условиях стационара с помощью электроотсосов и откашливателей.

Среди возможных осложнений, связанных с лечением, наиболее частыми являются:

Прогноз. Профилактика

При своевременно начатом лечении, чётком соблюдении кратности приёма препаратов и ингаляций, регулярном смотре ребёнка лечащим врачом и коррекции лечения прогноз исхода обструктивного бронхита чаще благоприятный. В противном случае острое течение обструктивного бронхита нередко может переходить в рецидивирующее, а в редких ситуациях — и в непрерывно рецидивирующее.

Чтобы избежать повторных эпизодов заболевания, ребёнок должен оставаться на диспансерном учёте у педиатра, детского пульмонолога или аллерголога в течение года. Детям с рецидивом обструктивного бронхита после трёх лет следует сделать кожные пробы с наиболее распространёнными аллергенами. Положительные результаты проб, повторные приступы обструкции, особенно после ОРВИ, говорят о развитии бронхиальной астмы.

Основные меры профилактики направлены на избегание факторов риска и укрепление иммунитета ребёнка. Для этого необходимо:

Обструктивный бронхит у детей: как не допустить развития астмы (2021-06-11 09:50:31)

Обструктивный бронхит у детей: как не допустить развития астмы

Обструктивный бронхит — одно из самых частых и серьезных заболеваний бронхо-легочной системы. Он может повторяться и привести к развитию у малыша бронхиальной астмы. Так что относиться к нему нужно серьезно.

Обструкцией называется нарушение проходимости дыхательных путей. Термин «бронхит» происходит от слова «бронх» — названия одного из отдела легких. Так что «обструктивный бронхит» — нарушение проходимости бронхов из-за спазма, отека их слизистой оболочки или избыточного образования слизи. В результате их просвет суживается, затрудняется дыхание, и скопившаяся в бронхах густая слизь не может выйти наружу.

Кто чаще всего болеет обструктивным бронхитом?

Встречается этот недуг в любом возрасте. Но обычно обструктивным бронхитом начинают болеть с 3 месяцев, а пик приходится на 6 месяцев. Именно в это время у крох прорезываются зубы и слизистая отекает не только в полости рта, но и в дыхательных путях. Так как они узкие, даже небольшой отек слизистой сужает их более чем наполовину. Ребенку становится трудно дышать.

При обструктивном бронхите рекомендуется делать ингаляции лекарственными растворами. Этот метод хорош тем, что позволяет перевести жидкую форму лекарства в газообразную и направить его непосредственно на слизистую оболочку. Кроме того, ингаляции с помощью небулайзера можно делать даже спящему грудничку. Однако стоит помнить о том, что любые ингаляции надо делать только по рекомендации врача. Также бабушка может посоветовать вам сделать ребенку ингаляцию над кастрюлей с кипятком, свежесваренным картофелем или горячим лечебным отваром. Специалисты в последнее время утверждают, что о таких способах лечения лучше вообще забыть.

Следующий пик заболеваний — 3−4 года. Связан он с тем, что дети начинают посещать детский сад, а их иммунная система еще не может справиться со множеством патогенных микроорганизмов. Но в этом возрасте обструкция может быть вызвана не только вирусной и бактериальной инфекцией, но и аллергическим воспалением.

Как диагностировать обструктивный бронхит у детей?

Провести диагностику обструктивного бронхита у совсем маленьких детей сложно. Они не могут по заказу контролировать свое дыхание — задержать его, дышать чаще и т.д. По этой причине для доктора, когда он прослушивает легкие крохи с помощью фонендоскопа, показателем обструкции является удлиненный выдох. Если скопилась мокрота, могут появиться хрипы.

Детям с 5−6 лет можно проводить спирографию — исследование изменения объема легких при форсированном и спокойном дыхании. В результате получается график отклонения от нормы, который сигнализирует об обструкции.

Обструктивный бронхит считается рецидивирующим, если на протяжении последних 2 лет повторялся более 2 раз в год.

Но самый современный способ исследования — компьютерная бронхофонография, которая оценивает, сколько усилий прилагает ребенок при спокойном дыхании. Ее можно проводить даже грудничкам. Чтобы получить данные, малыш должен 10 секунд спокойно дышать в трубочку, подсоединенную к компьютеру. Одновременно с помощью чувствительного микрофона можно услышать удлинение выдоха и хрипы. Главный плюс — так определяется даже скрытый обструктивный синдром, который невозможно диагностировать при прослушивании фонендоскопом.

Если кроха кашляет, у него больше 3 дней держится температура, чтобы исключить пневмонию, доктор назначит рентген легких и общий анализ крови.

Лечение обструктивного бронхита

Инфекция сопровождается повышением температуры. Точно определить виновника помогает клинический анализ крови. Если это вирус, лейкоцитов будет чуть меньше нормы или в норме, уровень моноцитов и лимфоцитов будет повышен, нейтрофилов — понижен. Главный же показатель бактериальной инфекции — высокий уровень лимфоцитов, нейтрофилов и СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Если эти показатели в норме, значит, природа обструкции, скорее всего, аллергическая: нужно делать анализ крови на общий и специфические иммуноглобулины.

При вирусной инфекции назначаются противовирусные препараты, при бактериальной — антибиотики. Независимо от природы заболевания доктор рекомендует ингаляции гормональными препаратами, чтобы снять воспаление, бронхолитики, расширяющие бронхи и снимающие спазм, и муколитики, разжижающие мокроту и облегчающие ее выведение из организма.

Подробнее

Медицинский лекторий

«ДомоденТ» — это многопрофильная клиника, которая оказывает все виды стоматологических и лор-услуг для жителей г. Домодедово и Московской области.

Промышленный холдинг Evers Group Rus – это компания производитель инновационных и традиционных медицинских изделий, входит в число лидеров отечественного рынка фармпредприятий.

Нова Клиник — сеть специализированных центров репродукции и генетики человека в Москве, где проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление бесплодия.

Сахарный диабет и ожирение. Новый взгляд на проблему.

5 главных мифов о витамине С

О каких проблемах со здоровьем можно узнать по внешним признакам?

Кофе будет работать эффективнее, если пить его правильно

Положительный и отрицательный баланс калорий

Диетолог Леонов: грамотное употребление соды очищает организм и снимает воспаление в горле

Что будет, если постоянно есть яблоки, рассказала диетолог

Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление

Диагностику заболеваний почек можно автоматизировать

Рацион долгожителей: простые правила средиземноморской диеты

6 осенних ягод для крепких сосудов

Названы четыре самых полезных сухофрукта

Миколог дал рекомендации по безопасному сбору грибов

Самые полезные продукты в нашем рационе

Названа неожиданная польза горьких огурцов

Какие национальные кухни самые полезные и где живут самые здоровые люди?

Терапия острого обструктивного синдрома у детей с острыми респираторными заболеваниями

Современная терапия острого обструктивного синдрома дыхательных путей (ООСДП) у детей включает, наряду с бронхолитическими препаратами, противовоспалительную терапию. В качестве противовоспалительных препаратов выбора при ООСДП у детей являются глюкокорти

Today therapy of acute obstructive syndrome of respiratory tract (AOSRT) of children includes antiphlogistic therapy together with bronchial spasmolytic drugs. Glukocorticosteroids are preparations of choice in treatement of AOSRT of children. Effectiveness of treatment defines both correct choice of preparations and optimal means of their release in respiratory tract. In resent years high-active pathogenetically justified effective and safe preparations have been introduced into clinical practice. They allow promptly reserve acute obstruction of upper and lower air passages and substantially control clinical course of disease and support relatively high quality of life.

Несмотря на современные достижения медицины, в ХХI веке распространенность инфекций не только не снижается, а все больше возрастает. Длительное время первое место в структуре инфекционной заболеваемости у детей занимают острые респираторные заболевания (ОРЗ) [1, 2]. Согласно данным государственного отчета Роспотребнадзора, в России заболеваемость ОРЗ у детей за 2012 год составила более 28 млн (28 423 135), или 19 896,3 случая на 100 тыс. детей [3]. Такая высокая распространенность ОРЗ в детском возрасте обусловлена как контагиозностью инфекционного фактора, так и анатомо-физиологическими особенностями детского организма. Значительное место в этиологической структуре ОРЗ отводится вирусным инфекциям. За последние десятилетия идентифицированы новые вирусы, определяющие тяжелое течение ОРЗ с обструкцией дыхательных путей, особенно у детей первых лет жизни. Особое внимание уделяется роли метапневмовируса, короновируса, бокавируса, риновируса, реассортантам вируса гриппа, респираторно-синцитиальному вирусу в развитии обструктивного синдрома дыхательных путей. Их роль в развитии острого обструктивного синдрома дыхательных путей (ООСДП) у детей неоспорима, вместе с этим существуют данные, свидетельствующие о возможной их роли в развитии бронхиальной астмы (БА) у генетически предрасположенных лиц [1, 4].

Острые обструктивные состояния дыхательных путей у детей встречаются достаточно часто и иногда протекают тяжело, сопровождаясь признаками дыхательной недостаточности. Самыми распространенными из них является острый стенозирующий ларинготрахеит (круп), обусловленный воспалением слизистой и подслизистого пространства гортани и трахеи, с вовлечением в процесс тканей и структур подсвязочного пространства и развитием стеноза гортани. Также достаточно часто причиной острых обструктивных состояний дыхательных путей на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) у детей являются острый обструктивный бронхит, бронхиолит и БА [5].

Под термином «круп» понимают клинический синдром, сопровождающийся хриплым или сиплым голосом, грубым «лающим» кашлем и затрудненным (стенотическим) дыханием. В отечественной литературе это заболевание описывается под названием «стенозирующий ларинготрахеит», в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) — «острый обструктивный ларингит». Однако в практической работе наибольшее распространение получил термин «круп», который рекомендуется ведущими детскими инфекционистами использовать в качестве общей терминологии.

Бронхообструктивный синдром — это симптомокомплекс функционального или органического происхождения, клинические проявления которого складываются из удлиненного выдоха, свистящего, шумного дыхания, приступов удушья, кашля и др. Термины «бронхообструктивный синдром» и «круп» не могут быть использованы как самостоятельный диагноз.

Распространенность обструктивных состояний дыхательных путей на фоне ОРВИ достаточно высока, особенно у детей первых 6 лет жизни. Это связано с анатомо-физиологическими особенностями респираторного тракта у детей раннего возраста. Так, частота развития бронхиальной обструкции на фоне острых респираторных заболеваний у детей первых лет жизни составляет, по данным разных авторов, от 5% до 50%. Наиболее часто обструктивные состояния отмечаются у детей с отягощенным семейным анамнезом по аллергии. Такая же тенденция имеется и у детей, которые часто, более 6 раз в году, болеют респираторными инфекциями. В западной литературе в настоящее время принят термин «wheezing» — синдром «шумного дыхания», объединяющий ларинготрахеальные причины ООСДП и бронхообструктивный синдром. Отмечено, что свистящие хрипы и одышку хотя бы один раз в жизни имеют 50% детей, а рецидивирующее течение бронхообструкции характерно для 25% детей [2, 6, 7].

Проведенный нами анализ распространенности обструктивного синдрома у детей с ОРЗ, являющегося причиной госпитализации в отделение респираторных инфекций детской городской клинической больницы Святого Владимира г. Москвы, свидетельствует об увеличении в последние годы пациентов с обструктивным синдромом дыхательных путей. Согласно нашим данным, в 2011 г. в респираторное отделение поступило 1348, из них 408 детей — с достаточно тяжелым течением ООСДП на фоне ОРЗ. В последующие годы мы наблюдаем увеличение роли ООСДП, определяющего тяжесть ОРЗ, так, в 2012 г. количество госпитализаций достигло 1636, а детей с ООСДП увеличилось до 669. Следует отметить, что в 90% случаев возраст детей с ООСДП был менее 5 лет. Был проведен анализ причин недостаточной эффективности терапии обструктивных состояний у детей на догоспитальном этапе. Установлено, что основными среди них являются неадекватная оценка тяжести ООСДП и соответственно отсутствие своевременной и рациональной терапии ООСДП, позднее назначение противовоспалительной терапии, отсутствие контроля за техникой выполнения ингаляции.

Высокая частота возникновения ООСДП у детей обусловлена как особенностями инфекционного фактора в современном мире, так и анатомо-физиологическими особенности детского организма. Известно, что иммунная система детей первых лет жизни отличается незрелостью и недостаточными резервными возможностями. Так, ответ врожденной иммунной системы детей первых лет жизни отличается ограниченной секрецией интерферонов (ИФН), недостаточной активностью комплемента, снижением клеточной цитотоксичности. Особенности адаптивного иммунитета в этой возрастной группе пациентов обусловлены Th2-направленностью иммунного ответа, что нередко способствует развитию аллергических реакций, незрелостью гуморального звена иммунного ответа со снижением уровня секреторного иммуноглобулина (Ig) А на слизистых, преимущественной выработкой IgМ на инфекционные патогены. Незрелость иммунного ответа способствует частым ОРЗ и нередко определяет тяжесть их течения [1].

Часто развитие ООСДП у детей первых лет жизни обусловлено анатомо-физиологическими особенностями строения дыхательных путей этой возрастной группы пациентов. Среди них особенно важными являются наличие гиперплазии железистой ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, относительная узость дыхательных путей, меньший объем гладких мышц, низкая коллатеральная вентиляция, особенности строения гортани. Развитие крупа у детей с ОРВИ обусловлено малыми абсолютными размерами гортани, мягкостью хрящевого скелета, рыхлым и вытянутым надгортанником. Все это создает особые предпосылки для компонентов стеноза: спазма и отека. Кроме того, в связи с тем, что пластинки щитовидного хряща у детей сходятся под прямым углом (у взрослых он острый), голосовые связки (складки) становятся непропорционально короткими, и до 7 лет глубина гортани превышает ее ширину. Чем меньше ребенок, тем больше относительная площадь, занимаемая рыхлой соединительной тканью в подскладочном пространстве, что увеличивает объем отека слизистой гортани. У детей первых трех лет жизни гортань, трахея и бронхи имеют относительно меньший диаметр, чем у взрослых. Узость всех отделов дыхательного аппарата значительно увеличивает аэродинамическое сопротивление. Для детей раннего возраста характерны недостаточная ригидность костной структуры грудной клетки, свободно реагирующей втяжением уступчивых мест на повышение сопротивления в воздухоносных путях, а также особенности положения и строения диафрагмы. Недостаточна и дифференцировка нервного аппарата вследствие того, что слиты 1-я и 2-я рефлексогенные зоны на всем их протяжении и не оформлена 3-я рефлексогенная зона, рецепторы которой обильно разветвляются на всей слизистой подскладочного пространства, что способствует возникновению длительного спазма голосовой щели и стенозу гортани. Именно эти особенности способствуют частому развитию и рецидивам обструкции дыхательных путей у детей первых лет жизни, особенно на фоне ОРЗ [1, 5, 8].

Прогноз течения ООСДП может быть довольно серьезен и зависит от формы заболевания, ставшего причиной развития обструкции, и своевременного проведения патогенетически обусловленных схем терапии и профилактики.

Основными направлениями терапии ООСДП у детей являются собственно лечение респираторной инфекции и лечение обструкции дыхательных путей.

Согласно современным данным в механизме развития ООСДП основное место отводят воспалению. Развитие воспаления слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей способствует гиперсекреции вязкой слизи, формированию отека слизистой оболочки респираторного тракта, нарушению мукоцилиарного транспорта и развитию обструкции. Соответственно, основным направлениям терапии ООСДП является противовоспалительная терапия [9–11].

Воспаление является важным фактором бронхиальной обструкции детей раннего возраста и может быть вызвано различными факторами. В результате их воздействия запускается каскад иммунологических реакций, способствующих выходу в периферический кровоток медиаторов 1-го и 2-го типов. Именно с этими медиаторами (гистамином, лейкотриенами, простагландинами) связаны основные патогенетические механизмы обструктивного синдрома — усиление проницаемости сосудов, появление отека слизистой оболочки бронхов, гиперсекреции вязкой слизи, развитие бронхоспазма.

У детей первых лет жизни именно отек и гиперплазия слизистой оболочки дыхательных путей являются основной причиной обструкции дыхательных путей на разном уровне. Развитые лимфатическая и кровеносная системы респираторного тракта ребенка обеспечивают ему многие физиологические функции. Однако в условиях патологии характерным для отека является утолщение всех слоев бронхиальной стенки (подслизистого и слизистого слоя, базальной мембраны), что ведет к нарушению проходимости дыхательных путей. При рецидивирующих бронхолегочных заболеваниях нарушается структура эпителия, отмечается его гиперплазия и плоскоклеточная метаплазия.

Другим не менее важным механизмом ООСДП у детей первых лет жизни является нарушение бронхиальной секреции, которое развивается при любом неблагоприятном воздействии на органы дыхания и в большинстве случаев сопровождается увеличением количества секрета и повышением его вязкости. Функция слизистых и серозных желез регулируется парасимпатической нервной системой, ацетилхолин стимулирует их деятельность. Такая реакция изначально носит защитный характер. Однако застой бронхиального содержимого приводит к нарушению вентиляционно-респираторной функции легких. Продуцируемый густой и вязкий секрет, помимо угнетения цилиарной активности, может вызвать бронхиальную обструкцию вследствие скопления слизи в дыхательных путях. В тяжелых случаях вентиляционные нарушения сопровождаются развитием ателектазов.

Немалая роль в развитии бронхообструктивного синдрома (БОС) отводится гиперреактивности бронхов. Гиперреактивность бронхов — это повышение чувствительности и реактивности бронхов к специфическим и неспецифическим раздражителям. Причиной гиперреактивности бронхов является нарушение равновесия между возбуждающими (холинергическая, нехолинергическая и α-адренергическая системы) и ингибирующими (β-адренергическая система) влияниями на тонус бронхов. Известно, что стимуляция β2-адренорецепторов катехоламинами, также как повышение концентрации цАМФ и простагландинов Е2, уменьшает проявления бронхоспазма. Согласно классической теории A. Szentivanyi (1968 г.) у больных с гиперреактивностью бронхов имеется дефект в биохимической структуре β2-рецепторов, сводящийся к недостаточности аденилатциклазы. У этих пациентов снижено число β-рецепторов на лимфоцитах, имеется дисбаланс адренорецепторов в сторону гиперчувствительности α-адренорецепторов, что предрасполагает к спазму гладких мышц, отеку слизистой оболочки, инфильтрации и гиперсекреции. Наследственно обусловленная блокада аденилатциклазы снижает чувствительность β2-адренорецепторов к адреномиметикам, что достаточно часто встречается у больных БА. В то же время некоторые исследователи указывают на функциональную незрелость β2-адренорецепторов у детей первых месяцев жизни.

Установлено, что у детей раннего возраста достаточно хорошо развиты М-холинорецепторы, что, с одной стороны, определяет особенности течения бронхообструктивных заболеваний у этой группы пациентов (склонность к развитию обструкции, продукция очень вязкого бронхиального секрета), с другой стороны, объясняет выраженный бронхолитический эффект М-холинолитиков у них.

Таким образом, анатомо-физиологические особенности детей раннего возраста определяет как высокую распространенность ООСДП у детей первых лет жизни, так и механизмы его развития с соответствующей клинической картиной «влажной астмы».

Терапия ООСДП должна быть начата непосредственно после выявления симптомов у постели больного. Необходимо безотлагательно начинать неотложную терапию и одновременно выяснять причины бронхообструкции.

Основные направления неотложной терапии ООСДП включают в себя мероприятия по бронхолитической, противовоспалительной терапии, улучшению дренажной функции бронхов и восстановлению адекватного мукоцилиарного клиренса. Тяжелое течение приступа бронхообструкции требует проведения оксигенации вдыхаемого воздуха, а иногда искусственной вентиляции легких.

Проведение неотложной терапии ООСДП у детей должно проводиться с учетом патогенеза формирования обструкции в различные возрастные периоды. В генезе БОС у детей раннего возраста преобладают воспалительный отек и гиперсекреция вязкой слизи, а бронхоспазм выражен незначительно. С возрастом увеличивается гиперреактивность бронхов и вместе с этим возрастает роль бронхоспазма.

Основными направлениями терапии острых обструктивных состояний верхних и нижних дыхательных путей у детей с ОРЗ являются лечение самой респираторной инфекции и лечение обструкции дыхательных путей [12]. Безусловно, лечение ОРЗ должно быть комплексным и индивидуальным в каждом конкретном случае.

Этиотропная терапия наиболее частых вирусных инфекций в настоящее время является затруднительной в силу узости спектра действия противовирусных препаратов, возрастного ограничения их применения у детей в первые годы жизни, недостаточности доказательной базы эффективности данной группы препаратов. В настоящее время активно используются в терапии ОРЗ вирусной этиологии препараты рекомбинантного интерферона и препараты, стимулирующие синтез эндогенного интерферона. Назначение антибактериальных препаратов показано в случае длительной лихорадки (более 3–4 суток), и/или наличии признаков дыхательной недостаточности при отсутствии БОС, и/или при подозрении на пневмонию, и/или выраженных изменений в клиническом анализе крови.

Современные стандарты терапии обструктивных состояний респираторного тракта определены в международных и национальных программных документах [5, 9, 13], согласно которым основными препаратами в терапии ООСДП являются бронхолитические препараты и препараты с противовоспалительным действием. В качестве эффективной противовоспалительной терапии рекомендуют широкое использование ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС). ИГКС являются наиболее эффективным средством лечения острого стенозирующего ларинготрахеита, бронхиальной астмы и острого обструктивного бронхита. Механизм их лечебного действия связан с мощным противовоспалительным эффектом. Противовоспалительный эффект ИГКС связан с ингибирующим действием на клетки воспаления и их медиаторы, включая продукцию цитокинов (интерлейкинов), провоспалительных медиаторов и их взаимодействия с клетками-мишенями. ИГКС оказывают влияние на все фазы воспаления, независимо от его природы, при этом ключевой клеточной мишенью могут являться эпителиальные клетки дыхательных путей. ИГКС прямо или косвенно регулируют транскрипцию генов клеток-мишеней. Они увеличивают синтез противовоспалительных белков (липокортина-1) или снижают синтез провоспалительных цитокинов — интерлейкинов, фактора некроза опухолей и др. При длительной терапии ИГКС у больных с бронхиальной астмой значительно снижается количество тучных клеток и эозинофилов на слизистых дыхательных путей, происходит стабилизация клеточных мембран, мембран лизосом и уменьшается проницаемость сосудов.

Помимо уменьшения воспалительного отека слизистой оболочки и гиперреактивности бронхов ИГКС улучшают функцию β2-адренорецепторов как путем синтеза новых рецепторов, так и повышая их чувствительность. Поэтому ИГКС потенцируют эффекты β2-агонистов.

Ингаляционное применение ГКС создает высокие концентрации препаратов в дыхательных путях, что обеспечивает максимально выраженный местный противовоспалительный эффект и минимальные проявления системных (нежелательных) эффектов.

Однако эффективность и безопасность ИГКС в терапии ООСДП у детей во многом определяется способом доставки их непосредственно в дыхательные пути и техникой выполнения ингаляции [14, 16]. В качестве средств доставки в настоящее время имеются дозирующие аэрозольные ингаляторы (ДАИ), ДАИ со спейсером и лицевой маской (аэрочэмбер, бебихалер), ДАИ, активируемые вдохом пациента, порошковые ингаляторы и небулайзеры. В настоящее время признано, что оптимальной системой доставки лекарственных препаратов в дыхательные пути при ООСДП у детей раннего возраста является небулайзер. Его использование способствует наилучшей положительной динамике клинических данных, достаточному бронхорасширяющему эффекту периферических отделов бронхов, и техника его использования практически безошибочна. Основной целью небулайзерной терапии является доставка терапевтической дозы требуемого препарата в аэрозольной форме за короткий период времени, обычно за 5–10 мин. К ее преимуществам относятся: легко выполнимая техника ингаляции, возможность доставки более высокой дозы ингалируемого вещества и обеспечение проникновения его в плохо вентилируемые участки бронхов. У детей раннего возраста необходимо использовать маску соответствующего размера, с 3–4 лет лучше использовать мундштук, чем маску, т. к. применение маски снижает дозу ингалируемого вещества за счет его оседания в носоглотке.

В настоящее время в практической деятельности врача могут быть использованы следующие ИГКС: беклометазон, будесонид, флутиказона пропионат, мометазона фуроат и циклесонид. Необходимо отметить возрастные аспекты назначения ИГКС у детей. Так, у детей с 6-месячного возраста разрешен к применению в ингаляциях через компрессорный небулайзер препарат суспензия будесонида, с 12 месяцев — флутиказона пропионат через спейсер, беклометазона пропионат разрешен для использования в детской практике с 4 лет, циклесонид с 6 лет, а мометазона фуроат с 12-летнего возраста.

Для проведения небулайзерной терапии используются только специально предназначенные для этих целей растворы лекарственных средств, разрешенные Фармакологическим комитетом РФ для небулайзеров. При этом даже маленькая частица раствора в аэрозоле сохраняет все лекарственные свойства вещества, сами растворы для небулайзерной терапии не вызывают повреждения слизистой бронха и альвеол, а упаковка в виде флаконов или небул позволяет удобно дозировать препараты как в стационарных, так и в домашних условиях.

Совсем недавно в нашей стране была зарегистрирована целая линейка препаратов, предназначенных для небулайзерной терапии, включающая ИГКС — будесонид (Буденит Стери-Неб) и 3 бронхолитика: сальбутамол (Саламол Стери-Неб), ипратропия бромид (Ипратропиум Стери-Неб) и комбинацию сальбутамол/ипратропия бромид (Ипрамол Стери-Неб).

Препарат Буденит Стери-Неб (будесонид) является генериком оригинального препарата будесонида Пульмикорт суспензия. Согласно определению Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (Food and Drugs Administration of the United States, FDA), генерик (дженерик) — это лекарственный препарат, сравнимый с оригинальным лекарственным препаратом по лекарственной форме, силе действия, способу назначения, качеству, фармакологическим свойствам и показаниям к назначению. Для препаратов-генериков, соответствующих этому определению, характерно: соответствие фармакопейным требованиям, производство в условиях GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика), почти полное соответствие оригинальному продукту по составу (вспомогательные вещества могут быть иными) и производимым эффектам, отсутствие патентной защиты, более доступная цена, чем у оригинального препарата.

Все вышеперечисленные характеристики можно отнести к Стери-Небам. Препараты в небулах созданы по передовой технологии 3-ступенчатого «горячего запечатывания, что позволяет достигать максимальной стерильности. В каждом Стери-Небе содержится одна доза лекарственного вещества, и препарат полностью готов к применению (не требует разведения), что исключает ошибки дозирования [15]. Пластиковые ампулы Стери-Неба легко открываются. Лекарственные препараты, находящиеся в Стери-Небах, не содержат бензалкония хлорида и прочих консервантов, что делает их более безопасными, а это очень важно при использовании, особенно в педиатрической практике.

Таким образом, основные принципы терапии бронхообструкции — противовоспалительное лечение и применение бронхолитиков. Именно ИГКС являются важной составляющей противовоспалительной терапии БОС. В настоящее время небулизированный будесонид при обострении БА рассматривается в качестве альтернативы системным глюкокортикостероидам [13]. Преимуществом будесонида при ингаляционном назначении является более быстрое действие ГКС (в течение 1–3 ч), максимальное улучшение бронхиальной проходимости через 3–6 часов, снижение гиперреактивности бронхов и гораздо более высокий профиль безопасности.

С учетом того факта, что в большинстве клинических исследований небулайзерной терапии будесонидом использовался оригинальный препарат Пульмикорт (суспензия), для оценки сопоставимости результатов этих исследований в отношении Буденита Стери-Неб было выполнено сравнение фармацевтической эквивалентности данных препаратов.

Прямое сравнение терапевтической эффективности и безопасности Буденита Стери-Неб (ТEVA, Израиль) и Пульмикорта (суспензии) (AstraZeneca, Великобритания) было проведено в многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании в когорте детей (от 5 лет до 11 лет 8 мес), доставленных в отделения неотложной помощи в связи с обострением бронхиальной астмы (исследование III фазы в параллельных группах; 23 исследовательских центра набирали пациентов в 6 странах — Эстонии, Израиле, Латвии, Польше, Колумбии и Мексике). В исследование было включено 302 ребенка. Буденит Стери-Неб (0,5 мг/2 мл и 1 мг/2 мл) и Пульмикорт суспензия (0,5 мг/2 мл и 1 мг/2 мл) значимо не различались по компонентному составу, размеру частиц суспензии, распределению частиц генерируемого аэрозоля по размерам, количеству будесонида во вдыхаемой смеси. Таким образом, химико-фармакологические исследования Буденита Стери-Неб и оригинального препарата Пульмикорт выявили эквивалентность суспензии будесонида двух производителей по основным показателям, влияющим на терапевтический эффект ИГКС. Была продемонстрирована терапевтическая эквивалентность и схожий профиль безопасности Буденита Стери-Неб и оригинального препарата Пульмикорт (суспензия), что позволяет экстраполировать данные, полученные в исследованиях небулизированного будесонида [16].

Таким образом, согласно международным и национальным рекомендациям, наиболее оптимальным, доступным и эффективным препаратом противовоспалительной терапии острого стенозирующего ларинготрахеита, бронхообструктивного синдрома у детей с 6 месяцев жизни является суспензия будесонида с ингаляционным использованием через небулайзер. Появление на фармацевтическом рынке качественных генериков в форме Стери-Небов, в том числе и будесонида (Буденит Стери-Неб), расширяет выбор врача-педиатра при терапии острого стенозирующего ларинготрахеита и бронхообструктивного синдрома у детей. Раннее назначение данного препарата при ООСДП является залогом благоприятного прогноза и предупреждения осложнений.

Данные регламентирующих документов [5, 9, 13] и результаты собственных клинических наблюдений свидетельствуют, что назначение современных ИКС является высокоэффективным и безопасным методом терапии ООСДП тяжелого течения. У детей с 6-месячного возраста и старше наилучшим является ингаляционное введение будесонида через небулайзер в суточной дозе 0,25–1 мг/сутки (объем ингалируемого раствора доводят до 2–4 мл, добавляя физиологический раствор). Препарат можно назначать 1 раз в сутки, однако, как свидетельствует наш опыт, на высоте тяжелого приступа бронхообструкции или стенозе гортани 2–3 степени у детей первых лет жизни более эффективны ингаляции препарата 2 раза в сутки. У больных, ранее не получавших ИКС, целесообразно начать с дозы 0,5 мг через каждые 12 часов, а на 2–3 день, при хорошем терапевтическом эффекте, переходят на 0,25–0,50 мг 1 раз в сутки. Целесообразно назначать ИГС через 15–20 минут после ингаляции бронхолитика, однако возможно и одновременное использование обоих препаратов в одной камере небулайзера. Продолжительность терапии ингаляционными кортикостероидами определяется характером заболевания, длительностью и тяжестью течения обструкции, а также эффектом от проводимой терапии. У детей при остром обструктивном бронхите с тяжелой бронхиальной обструкцией необходимость в терапии ИКС обычно составляет 5–7 дней, а у детей с крупом — 2–3 дня.

Брнхолитическая терапия

В качестве препаратов бронхолитической терапии при БОС могут быть использованы β2-адреномиметики, антихолинергические препараты и их сочетание, а также теофиллины короткого действия.

Согласно национальным рекомендациям препаратами первого выбора являются β2-адреномиметики короткого действия (сальбутамол, тербуталин, фенотерол). Действие данной группы препаратов начинается через 5–10 минут после ингаляции и продолжаются 4–6 часов. Разовая доза сальбутамола, ингалируемого через ДАИ, составляет 100–200 мкг (1–2 дозы), при использовании небулайзера разовая доза может быть значительно увеличена и составляет 2,5 мг (небулы по 2,5 мл 0,1% раствора). Алгоритм неотложной терапии тяжелого БОС предполагает проведение трех ингаляций β2-агониста короткого действия в течение 1 часа с интервалом в 20 минут. Препараты этой группы высокоселективны, следовательно, имеют минимальные побочные эффекты. Однако при длительном бесконтрольном применении β2-агонистов короткого действия возможно усиление бронхиальной гиперреактивности и снижение чувствительности β2-адренорецепторов к препарату.

В качестве бронхолитической терапии с учетом патогенетических механизмов БОС могут быть использованы антихолинергические препараты (ипратропиума бромид). Эта группа препаратов блокируют мускариновые М3-рецепторы для ацетилхолина. Бронходилатирующий эффект ингаляционной формы ипратропиума бромида развивается через 15–20 минут после ингаляции. Через ДАИ со спейсером однократно ингалируют 2 дозы (40 мкг) препарата, через небулайзер — 8–20 капель (100–250 мкг) 3–4 раза в сутки. Антихолинэргические препараты в случаях БОС, возникших на фоне респираторной инфекции, несколько более эффективны, чем α2-агонисты короткого действия.

В настоящее время установлено, что физиологической особенностью детей раннего возраста является наличие относительно небольшого количества адренорецепторов, с возрастом отмечается увеличение их числа и повышение чувствительности к действию медиаторов. Чувствительность М-холинорецепторов, как правило, достаточно высока с первых месяцев жизни. Эти наблюдения послужили предпосылкой для создания комбинированных препаратов. Наиболее часто в комплексной терапии БОС у детей раннего возраста в настоящее время используется комбинированный препарат, сочетающий 2 механизма действия: стимуляцию адренорецепторов и блокаду М-холинорецепторов. При совместном применении ипратропия бромида и фенотерола бронхорасширяющий эффект достигается путем воздействия на различные фармакологические мишени [9, 11, 13].

Муколитическая и отхаркивающая терапия

Муколитическая и отхаркивающая терапия детям с ООСДП инфекционного генеза проводится с учетом возраста ребенка, тяжести течения респираторной инфекции, количества продуцируемой мокроты и ее реологических свойств. Основной целью является разжижение мокроты, снижение ее адгезивности и увеличение эффективности кашля.

При наличии у детей малопродуктивного кашля с вязкой мокротой целесообразно сочетать ингаляционный (через небулайзер) и пероральный путь введения муколитиков, наилучшими из которых являются препараты амброксола (Лазолван, Амбробене, Амброгексал и др.). Эти препараты хорошо зарекомендовали себя в комплексной терапии бронхообструктивного синдрома у детей. Они обладают выраженным муколитическим и мукокинетическим эффектом, умеренным противовоспалительным действием, увеличивают синтез сурфактанта, не усиливают бронхообструкцию, практически не вызывают аллергических реакций. Препараты амброксола при респираторной инфекции детям назначают по 7,5–15 мг 2–3 раза в сутки в виде сиропа, раствора и/или ингаляционно.

Детям с навязчивым малопродуктивным кашлем, отсутствием мокроты целесообразно назначение отхаркивающих лекарственных средств: щелочного питья, фитопрепаратов и др. Фитопрепараты детям с аллергией надо назначать с осторожностью. Можно рекомендовать препараты, созданные из натурального растительного сырья с использованием современных технологий (экстракт листьев плюща — Проспан, Бронхипрет и др.). Возможно сочетание отхаркивающих и муколитических лекарственных средств.

Таким образом, особенностью течения ОРЗ у детей первых лет жизни является частое развитие острых обструктивных состояний дыхательных путей. Основные причины острых обструктивных состояний дыхательных путей у детей с ОРВИ — острый стенозирующий ларинготрахеит, острый обструктивный бронхит, бронхиолит и бронхиальная астма. Эти состояния требуют неотложного проведения терапии. Основным способом доставки препаратов в период обострения заболевания является ингаляционный с использованием небулайзеров. Основными направлениями терапии при ООСДП являются назначение противовоспалительных препаратов, бронхолитических и муколитических препаратов. Препаратами выбора противовоспалительной терапии при ООСДП являются ИГКС. Своевременно назначенная рациональная терапия ООСДП — залог быстрого купирования ООСДП и предупреждения жизнеугрожающих состояний.

При информационной поддержке ООО «ТЕВА»

Литература

С. В. Зайцева, кандидат медицинских наук

С. Ю. Снитко

О. В. Зайцева, доктор медицинских наук, профессор

Э. Э. Локшина, кандидат медицинских наук

ГБОУ ВПО МГМСУ им А. И. Евдокимова МЗ РФ, Москва