Чем лечить описторхоз у взрослых кроме бильтрицида

Лечение описторхоза

Летом часто обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта. Одна из неприятных болезней – описторхоз. Её симптомы можно легко принять за гастрит. Но точный диагноз могут поставить только в медицинских центрах. Что такое описторхоз, как он себя проявляет и куда обращаться с первыми неприятными симптомами, рассказываем в этой статье.

Что такое описторхоз?

Чем опасен описторхоз?

Возбудитель заболевания двуустка кошачья паразитирует в желчном пузыре и желчных протоках и пожирает слизистую оболочку органов. Постепенно ухудшается нормальный пищеварительный процесс. Возникает дисбактериоз, появляется аллергическая реакция непонятного происхождения, воспаляются ближайшие к желчному пузырю внутренние органы, формируются камни.

Если патология появляется во время беременности, паразит оказывает угнетающее действие на развитие плода, физическое и умственное развитие. Одно из самых страшных последствий – рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

Помимо органов желудочно-кишечного тракта, у больного страдают сердце и сосуды, обмен веществ, нервная система. Как следствие, может возникать вегетососудистая дистония, бессонница, нервозность, появляется тремор конечностей, снижается аппетит, изменяется менструальный цикл.

Первые симптомы описторхоза

Первые признаки появляются при снижении защитной функции иммунитета. На ранних стадиях пациент сталкивается с появлением общей слабости, усиливается потоотделение. Острая форма описторхоза проявляется следующим образом:

появление бессонницы и нервозности;

боль в правом подреберье;

болевые ощущения в спине и животе;

наличие астматического бронхита;

ощущение ломоты в теле и повышение температуры;

появление на коже аллергических высыпаний;

присутствие метеоризма, тошноты, рвоты, болей в животе, общего дискомфорта;

резкое снижение аппетита, слишком жидкая консистенция стула.

При обследовании организма врач может обнаружить увеличенную печень, повышенное количество эозинофилов в общем анализе крови.

Симптомы описторхоза у взрослых несколько отличаются от первых признаков детей. У маленьких непосед заболевание выражается в проявлении устойчивого аллергоза, интоксикации всего организма и иммунодепрессивном состоянии. Также может повышаться температура и держаться до 2-3 недель.

Симптомы у женщин проявляются наиболее ярко во время менструального цикла. Если в печени женщины есть паразит, то менструации становятся очень болезненными, а цикл становится нестабильным.

Как быстро проявляется патология?

Примерно через 30 дней заболевание переходит в хроническую стадию и его симптомы становятся похожи на хронический холецистит, гастродуоденит, панкреатит, гепатит. Беспокоят приступы боли в правом подреберье, схожие с желчными коликами. Появляется нервозность, нарушения сна, хроническая усталость, частые аллергические высыпания на коже, дрожат руки, веки.

Период острого этапа заболевания – от нескольких дней до 3 месяцев, иногда дольше. К симптомам присоединяются признаки лёгочных заболеваний, увеличивается печень, могут выявиться эрозии и язвы слизистых оболочек и тканей желудка, двенадцатиперстной кишки во время проведения исследования.

Стадии острого описторхоза

Когда же речь идет об описторхозе острой формы, то ее разделяют на 4 класса.

Тифоподобное протекание – присутствуют симптомы панкреатита, желтухи и гепатита, увеличенная печень, есть гастрит, эозинофилы в крови до 90%.

Гепатохолангетический тип – панкреатит, ноющие боли в животе, поражается печень, нарушается функция поджелудочной железы.

Гастроэнтерологический – наличие энтероколита, язвы желудка, эрозивного гастрита, наблюдаются нарушения стула.

Поражение дыхательных путей – присутствие бронхита астматического типа, плеврита и пневмонии.

Как проводится диагностика заболевания?

Другие виды диагностики:

общий анализ крови;

исследование внутренних органов с помощью УЗИ;

анализ кала на яйца глистов;

полимеразная цепная реакция (ПЦР).

После проведения диагностики, врач изучает результаты всех анализов и исследований, ставит пациенту точный диагноз. После постановки точного диагноза пациенту назначается лечение. Оно проходит под строгим наблюдением.

Лечение описторхоза

Лечение патологии должно проводиться независимо от стадии и вида описторхоза. Чем быстрее начато лечение, тем меньше вероятность того, что паразит нанесет сильные увечья вашему организму.

Для того, чтобы начать лечение, необходимо иметь свежие результаты общего анализа крови и мочи, биохимический анализ крови, ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, для пациентов старше 40 лет также ЭКГ.

Использование медикаментозных препаратов снимает воспаление. Если есть аллергические реакции, интоксикация, то эту проблему устраняют за счет использования антигистаминных средств. Назначаются желчегонные препараты, которые принимаются в назначенные врачом сроки, прописывают антибиотики. Препараты чаще всего принимаются сроком до 14 дней. Для больного устанавливается специальная диета, которую он обязан соблюдать.

После курса лечения будет сделано контрольное дуоденальное зондирование, вы получите полное медицинское заключение и рекомендации врача, которых нужно придерживаться в течение всей жизни.

После проведения противопаразитарной терапии наступает период реабилитации. Он может длиться на протяжении 3-4 месяцев, основными его задачами являются:

восстановление нормальной работы органов пищеварительной системы;

полное избавление от мертвых гельминтов, которые остались в организме;

устранение последствий жизнедеятельности гельминтов в человеческом организме.

Лечение описторхоза в Красноярске

Диагностику и лечение паразитов можно пройти в частной медицинской клинике «Медюнион». В период пандемии мы оказываем все медицинские услуги согласно масочному режиму. Соблюдается дистанция между пациентами и работниками клиники, все рабочие поверхности обрабатываются каждый час. Наши пациенты могут воспользоваться масками и дезинфекторами для обработки рук.

Стоимость диагностики и лечения будет зависеть о проводимых процедур. Чтобы узнать больше информации, запишитесь на прием к гастроэнтерологу, который проведет осмотр, назначит анализы и лечение. Чтобы записаться, позвоните по телефону +7 391 202-95-54 или заполните онлайн-форму. Укажите необходимую вам процедуру и оставьте свои данные – наш специалист перезвонит вам и обсудит удобное время процедуры.

Кроме того, в клинике действует комплексная программа диагностики «Золотой стандарт». Она включает в себя все виды анализов, в том числе и на паразитов.

Описторхоз в клинической практике врача-инфекциониста

Рассмотрены распространение, патогенез, клиническая картина описторхоза, формы заболевания, методы лабораторной диагностики и подходы к лечению пациентов, а также применяемые препараты и меры по контролю эффективности терапии.

Propagation, pathogenesis, clinical picture of opistorchosis, are examined, as well as forms of disease, methods of laboratory diagnostics and approaches to the treatment of patients, and also applied preparations and the measures to control the therapy efficiency.

Описторхоз — внекишечный природно-очаговый биогельминтоз, вызываемый трематодами из семейства Opisthorchidae, характеризующийся полиморфизмом клинических проявлений, обусловленных паразитированием этих гельминтов в желчных протоках печени и протоках поджелудочной железы и длительным течением.

История изучения и распространение описторхоза

Возбудитель описторхоза был открыт и описан S. Rivolta в 1884 г. у кошек и назван Opisthorchis (Distomum) felineus. В 1891 г. профессор Томского университета К. Н. Виноградов при вскрытии трупа человека обнаружил подобного же гельминта, подробно описал его и назвал Distomum sibiricum (сибирская двуустка) [4]. В 1894 г. M. Braun доказал идентичность Distomum felineum Rivolta (1884 г.) и Distomum sibiricum Winogradov (1891 г.) [1, 2].

Описторхоз занимает доминирующее место в краевой инфекционной патологии Западной Сибири, где существует самый напряженный в мире очаг этой инвазии. В низовьях Иртыша и среднего течения Оби пораженность местного населения достигает 70–80% и даже 90% [1].

Очаги описторхоза расположены также в бассейнах рек Днестра, Немана, Волги, Днепра. Имеются данные о наличии очагов с низким уровнем экстенсивности в притоках Енисея, в бассейне Урала, Северной Двины и Бирюсы. За рубежом очаги описторхоза зарегистрированы в Италии, Германии, Франции, Болгарии и других странах [1].

Жизненный цикл паразита

Описторхисы относятся к классу трематод, семейству Opisthorchidae. O. felineus — плоский гельминт ланцетовидной формы, длиной 4–20 мм и шириной 1–4 мм. Яйца описторхисов с уже сформированными личинками выделяются с фекалиями во внешнюю среду, и дальнейшее развитие происходит в пресноводных водоемах, где обитает промежуточный хозяин описторхисов — пресноводные моллюски Codiella inflata и Codiella troscheli. Моллюск с пищей заглатывает яйцо, из которого выходят мирацидии, превращающиеся в спороцисту, редию и хвостатую личинку — церкария. Церкарий покидает тело моллюска, выходит в водоем и в силу хемо- и фототаксиса прикрепляется к телу своего дополнительного хозяина — рыбы семейства карповых. К семейству карповых относится 23 вида рыб (язь, лещ, карп, чебак, елец, линь, красноперка, сазан, пескарь и др.). Проникшие в мышечную и соединительную ткань рыбы церкарии инцистируются и превращаются в метацеркарий. Метацеркарии достигают инвазионной стадии через 6 недель. В организм окончательного хозяина — человека и животных — метацеркарии попадают при употреблении в пищу инвазированной необезвреженной рыбы. Круг дефинитивных хозяев паразита насчитывает 34 вида рыбоядных млекопитающих (кошка, собака, свинья, лисица, волк, корсак, песец, бурый медведь, росомаха, хорь, бобр и др.). В желудке окончательного хозяина происходит переваривание наружной капсулы, а под действием дуоденального сока метацеркарии освобождаются от своей внутренней оболочки и через ампулу дуоденального сосочка мигрируют в общий желчный проток и внутрипеченочные желчные протоки. У 20–40% зараженных лиц описторхисы также обнаруживаются и в протоках поджелудочной железы, куда они проникают по вирсунгову протоку [3]. Проникшие в гепатобилиарную систему и поджелудочную железу метацеркарии через 3–4 нед достигают половой зрелости и начинают продуцировать яйца. Число паразитов у одного человека может быть от единиц до десятков тысяч. Весь цикл развития описторхиса от яйца до половозрелой стадии длится 4–4,5 мес.

Патогенез

В патогенезе описторхоза, как и многих других гельминтозов, прослеживается 2 фазы: ранняя и поздняя. Ранняя фаза, или острый описторхоз, длится от нескольких дней до 4–8 и более недель и связана с проникновением эксцистированных метацеркариев паразита в гепатобилиарную систему и поджелудочную железу. Поздняя фаза или хронический описторхоз продолжается многие годы.

Молодые описторхисы повреждают стенки желчных протоков своими шипиками, а половозрелые — присосками, отрывая эпителий желчных протоков, которым они питаются, чем определяется развитие множественных кровоточащих эрозий и бурной регенеративно-гиперпластической реакции эпителия. Это эволюционно сформировавшееся качество описторхисов, направленное на создание оптимальных условий для их жизнедеятельности и поддержание вида. В условиях этого процесса чрезвычайно велика возможность мутации, что в сочетании с иммуносупрессорным влиянием описторхисов значительно повышает риск канцерогенеза [4]. Скопление в желчных и панкреатических протоках гельминтов, их яиц, слизи, слущенного эпителия создает препятствие для оттока желчи и секрета, что способствует развитию пролиферативного холангита и каналикулита поджелудочной железы, сопровождающихся различной степенью фиброза этих органов.

Механическое раздражение стенок желчных протоков печени и панкреатических протоков приводит к развитию патологических висцеро-висцеральных рефлексов, ведущих к нарушению моторной и секреторной функции органов желудочно-кишечного тракта.

Альтеративные изменения в органах локализации и других органах обусловлены и влиянием продуктов метаболизма описторхисов, которые преодолевают эпителиальный барьер и поступают в кровеносное русло, оказывая токсическое воздействие на организм человека.

Пролиферативные процессы в желчных протоках, а также сами гельминты, слизь, слущенный эпителий, создают условия для развития желчной гипертензии, способствуют формированию дискинезии желчевыводящих путей, стазу желчи, созданию благоприятных условий для развития вторичной инфекции (кишечная палочка, стафилококки, дрожжеподобные грибки и различные микробные ассоциации).

Клиническая картина заболевания

Клиническая картина описторхоза полиморфна и варьирует от бессимптомных форм до тяжелых проявлений, обусловленных развитием гнойного холангита, абсцесса печени и др.

Общепризнанной классификации описторхоза не существует. Выделяют раннюю фазу (острый описторхоз) и позднюю (хронический описторхоз). Острый описторхоз длится от нескольких дней до 4–8 и более недель и связан с проникновением личинок паразита в гепатобилиарную систему и поджелудочную железу. В ранней фазе описторхоза ведущим звеном в патогенезе является развитие аллергических реакций и органных поражений в ответ на воздействие продуктов метаболизма паразита. В патогенезе хронической стадии описторхоза большую роль играют повторные заражения с обострением воспалительного процесса, фиброзом билиарных путей, поджелудочной железы, дистрофией паренхимы печени, дискинезией желчевыводящих путей, холестазом. Хронический описторхоз продолжается многие годы.

Инкубационный период равняется в среднем 2–3 нед.

Клинические варианты острого описторхоза разнообразны — от латентных до генерализованных аллергических реакций с множественными поражениями.

В эндемичных по описторхозу очагах у коренных жителей и у длительно проживающих в течение нескольких поколений местных жителей чаще не выявляется клинически выраженная острая фаза болезни, в то время как у вновь прибывших из благополучных по описторхозу местностей острая фаза описторхоза наблюдается почти всегда. Причина этого явления заключается в том, что у аборигенов (иммунное население) формируется иммунологическая толерантность супрессорного типа. Иммунологическая толерантность к описторхозному антигену формируется в связи с поступлением описторхозного антигена в организм на ранних стадиях эмбриогенеза. После рождения уже зрелый организм воспринимает этот антиген как «свое» [5, 6].

Инаппарантная (субклиническая) форма описторхоза выявляется случайно, когда при исследовании периферической крови отмечается большая эозинофилия.

При клинически выраженном остром описторхозе у больных наблюдается лихорадка — от субфебрильной до фебрильной длительностью от 3–4 дней до нескольких недель, интоксикационный синдром, умеренные артралгии и миалгии, экзантема различного характера, гепатобилиарный синдром: боли в правом подреберье (тупые, ноющие, давящие, жгучие), желтуха — от субиктеричности до интенсивной, кожный зуд, гепатомегалия, у части больных выявляются положительные пузырные симптомы. Характерны симптомы диспепсического характера (тошнота, рвота, изжога). Более чем у 80% больных выявляется цитолитический синдром с повышением активности аминотрансфераз (аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ)) в 2–7 раз по сравнению с нормой, часто холестаз (повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ)), развивается мезенхимально-воспалительный печеночный синдром [7]. Одним из проявлений острого описторхоза может быть бронхолегочный синдром: катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей (гиперемия зева, зернистость задней стенки глотки, насморк), астматоидный бронхит, эозинофильные инфильтраты в легких и экссудативные плевриты [8]. Реже наблюдается гастроэнтероколитический синдром, характеризующийся субфебрильной лихорадкой, умеренно выраженный интоксикацией и преобладанием симптомов поражения желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастрии, изжога, тошнота, рвота, частый жидкий стул, иногда с примесью слизи).

Описанные синдромы острой фазы описторхоза не исчерпывают всего разнообразия клиники этого гельминтоза, и при любом варианте общие и локальные симптомы тесно переплетаются, что обусловливает полиморфизм клинических проявлений и индивидуальную неповторимость этих сочетаний у каждого больного.

У больных в острую фазу описторхоза могут развиваться и очень тяжелые токсико-аллергическиие проявления, такие как острый эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивена–Джонсона, острый миокардит, отек Квинке, крапивница.

Большое значение для диагностики острого описторхоза имеет исследование периферической крови. У всех больных наблюдается лейкоцитоз до 20–60 × 10 9 л, умеренно повышенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и эозинофилия — 20–40%, иногда до 90%.

С переходом заболевания в хроническую фазу симптоматика существенно изменяется и характеризуется, прежде всего, устранением лихорадки и нормализацией гематологических показателей.

Латентное течение описторхоза чаще наблюдается у коренного и местного населения в очагах этой инвазии, а также нередко у лиц молодого возраста, инвазированных описторхисами.

Проявления клинически выраженного хронического описторхоза неспецифичны, полиморфны и не укладываются в какой-либо один синдром. Холангит при описторхозе является абсолютно обязательным звеном патогенеза. Некоторые исследователи [7, 9] не относят желчный пузырь к числу органов постоянного пребывания описторхисов и считают, что паразиты в желчный пузырь попадают случайно с током желчи. Учитывая функционально-морфологические связи внутрипеченочных желчных протоков и желчного пузыря, сочетанное поражение этих органов у больных описторхозом наблюдается очень часто, и синдромы холангита и холецистита относится к наиболее распространенным (80–87% случаев) [7, 9]. Проявления этих синдромов зависят от длительности и интенсивности инвазии. Так, в первые 3 года после заражения у 86% больных наблюдается гиперкинетический тип дискинезии желчевыводящих путей, у 11% — нормокинетический и у 3% — гипокинетический. Спустя 5–7 лет в 87% случаев выявляется гипокинетический тип дискинезии, в 6% — нормокинетический, в 7% — гиперкинетический [9]. У 50–85% больных отмечается гепатомегалия, у 30–40% — положительные пузырные симптомы [7].

У 13–17% больных хроническим описторхозом наблюдается гепатит, основными проявлениями которого являются боли в правом подреберье, тошнота, рвота, отрыжка, артралгии, нередко — кожный зуд, гепатомегалия, при обострении развивается желтуха различной интенсивности [7–9].

У части больных развивается панкреатит, отличающийся волнообразным течением с частой сменой периодов обострений и ремиссий, и редко наблюдается прогрессирующее течение [10]. Чаще всего панкреатит протекает в виде болевой формы. Редкими формами панкреатита являются хронический псевдоопухолевый панкреатит и описторхозные кисты поджелудочной железы.

У больных описторхозом отмечаются и поражения органов, не являющихся местом постоянной локализации возбудителя. Так, у 45–50% больных описторхозом отмечаются различные формы гастродуоденальной патологии (гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) [10–11]. Поражение кишечника у больных хроническим описторхозом отмечается довольно часто, и основным его проявлением является кишечная диспепсия. При изучении состава микрофлоры фекалий у них выявляется дисбактериоз, который характеризуется отсутствием или резким снижением количества бифидобактерий, уменьшением количества эшерихий, нередко в сочетании с угнетением их ферментативных свойств, и повышенным содержанием факультативной условно-патогенной микрофлоры (S. epidermidis, S. aureus и др.) [7].

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются сердцебиениями, болями в области сердца, наклонностью к гипотонии, диффузными дистрофическими изменениями миокарда по данным электрокардиографии (ЭКГ).

Описторхозная инвазия может приводить к нарушению деятельности центральной и вегетативной нервной системы, о чем свидетельствуют частые жалобы больных на повышенную утомляемость, раздражительность, бессонницу, головную боль, головокружение [3, 9]. Наблюдаются признаки лабильности вегетативной нервной системы: потливость (часто локальная — потные руки), слюнотечение, выраженный дермографизм, тремор век, языка, пальцев рук, проявления вазомоторных сосудистых реакций, субфебрильная температура. В ряде случаев неврологическая симптоматика выступает на первый план, и больным ставят диагноз нейроциркуляторной дистонии, вегетативного невроза и т. д.

Аллергический синдром при хроническом описторхозе может проявляться кожным зудом, крапивницей, рецидивирующим отеком Квинке, артралгией, пищевой аллергией, умеренной эозинофилией.

Лабораторная диагностика

Лечение

При назначении лечения больным описторхозом необходимо учитывать фазу болезни, вариант ее течения с учетом всех клинических синдромов, степень тяжести и особенности организма (возраст, сопутствующие заболевания и т. д.), возможность супер- и реинвазии.

Лечение описторхоза включает 3 этапа.

1-й этап — подготовительная патогенетическая терапия, направленная на обеспечение должного оттока из желчевыводящих путей и протоков поджелудочной железы; восстановление моторно-кинетической функции желчевыделительной системы; купирование аллергического, интоксикационного синдромов, воспалительных процессов в желчевыводящих путях и желудочно-кишечном тракте.

В качестве противоаллергических средств рекомендуется применение блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, которые назначаются во время курса подготовительной патогенетической терапии, при проведении этиотропной терапии и по показаниям — в период реабилитации.

При наличии воспалительных процессов в желчевыводящих путях показаны коротким курсом (чаще всего 5-дневным) антибиотики широкого спектра действия.

Желчегонная и спазмолитическая терапия должна осуществляться дифференцированно, с учетом типа дискинезии желчевыводящих путей в течение 1–3 месяцев.

Классификация желчегонных препаратов

I. Препараты, стимулирующие желчеобразовательную функцию печени — истинные желчегонные (холеретики):

II. Препараты, стимулирующие желчевыведение:

Из спазмолитических средств можно использовать традиционные препараты (Но-шпа, дротаверин, Бускопан), но предпочтительнее применение селективных препаратов (мебеверина гидрохлорид (Дюспаталин)), ввиду их преимуществ селективности в отношении желудочно-кишечного тракта, отсутствия побочных эффектов; двойного механизма действия (снижение тонуса и уменьшение сократительной активности гладкой мускулатуры), высокой тропности к сфинктеру Одди.

При явлениях холестаза назначаются препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсофальк, Урсосан), Гептрал.

По показаниям применяются прокинетики (метоклопрамид, домперидон — Мотилиум, Мотилак), ферментные препараты (Мезим форте, Креон, Панкреофлат, Пензитал и др.), пре- и пробиотики, средства эрадикационной терапии

Показано физиотерапевтическое лечение (микроволновая терапия, магнитотерапия, электрофорез с 10% раствором сернокислой магнезии), оказывающее спазмолитическое, десенсибилизирующее, микроциркуляторное действия.

2-й этап лечения описторхоза предусматривает проведение специфической химиотерапии. В настоящее время эффективным средством специфической терапии описторхоза является празиквантел. Фармакокинетика празиквантела и его аналогов связана с повышением проницаемости клеточных мембран паразитов для ионов кальция, сокращением мускулатуры паразитов, переходящим в спастический паралич. Препараты празиквантела назначаются из расчета 50–60 мг на 1 кг массы тела больного в 3 приема с интервалом между приемами 4–6 часов. А. И. Пальцев [6] предлагает щадящую методику применения празиквантела, когда указанная суточная доза делится на двое суток. При щадящей методике применения празиквантеля курсовую дозу делят на 6 приемов в течение 2 сут: 3 приема в первые сутки с интервалом 4 ч и 3 — на вторые сутки. По данным автора, антигельминтная эффективность при этом остается такой же.

Противопоказаниями к приему препаратов празиквантела являются повышенная чувствительность к препарату, цистицеркоз глаз и печени, первый триместр беременности, лактация, детский возраст до 4 лет, печеночная недостаточность.

Необходимо отметить, что наличие описторхоза не является абсолютным показанием к дегельминтизации. Например, ее нужно назначать с осторожностью лицам пожилого и старческого возраста. Назначение антигельминтиков больным с тяжелой сопутствующей патологией (декомпенсированные пороки сердца, тяжелые поражения почек и печени и др.) также должно проводиться с известной осторожностью. Лечение препаратами празиквантела рекомендуется начинать не ранее 3-й недели от начала болезни и при уровне эозинофилии не более 20%.

После приема препарата могут возникать побочные явления: головная боль, головокружение, слабость, нарушение координации, тошнота, усиление или возобновление болей в правом подреберье. В большинстве случаев побочные реакции кратковременны и исчезают в течение суток. В части случаев в первые 2–3 недели после лечения больные отмечают общую слабость, усиление болей в животе и диспептических проявлений, возможно появление эозинофилии, ухудшение показателей функциональных проб печени, высыпания на коже типа крапивницы. Эти симптомы обусловлены в основном дополнительным антигенным воздействием в результате гибели гельминтов.

На 2-й день после приема празиквантела назначают дуоденальное зондирование или слепое зондирование с минеральной водой, сорбитом, ксилитом для эвакуации продуктов жизнедеятельности и распада описторхисов. Для увеличения пассажа желчи можно рекомендовать электростимуляцию правого диафрагмального нерва, импульсное магнитное поле.

3-й этап лечения — реабилитационная патогенетическая терапия, направленная на максимальное выведение продуктов жизнедеятельности и распада паразитов: желчегонная терапия, адекватная типу дискинезии желчевыводящих путей, беззондовое дуоденальное зондирование (тюбажи с ксилитом, сорбитом, сернокислым магнием, минеральной водой) 2–3 раза в течение 1-й недели, далее 1–2 раза в неделю (до 3 мес), сорбенты (Лактофильтрум, Энтеросгель, Полифепан и др.), пре- и пробиотики — для восстановления биоценоза кишечника.

При усилении аллергических реакций, интоксикационного синдрома, связанных с дополнительным антигенным воздействием при гибели гельминтов, требуется назначение десенсибилизирующей (антигистаминные препараты, при необходимости — глюкокортикоиды) и дезинтоксикационной (инфузии растворов, сорбенты) терапии.

Комплекс реабилитационных мероприятий включает также прием гепатопротекторов, отваров желчегонных трав в течение 3–4 месяцев (табл.), по показаниям применяют спазмолитики, антихолестатические препараты и другие патогенетические средства.

Контроль эффективности дегельминтизации проводится через 1, 3 и 6 месяцев после лечения: выполняются гельминтоовоскопические исследования фекалий не менее 3 раз в каждый из указанных сроков и исследование дуоденального содержимого. Необходимо подчеркнуть, что паразитологическое выздоровление далеко не всегда сопровождается клиническим выздоровлением: у лиц, страдавших описторхозом более 5 лет, жалобы и объективные изменения, имевшие место в период хронической фазы, сохраняются [4, 6]. Объясняется это наличием глубоких морфологических изменений в органах, сформировавшихся в хроническую фазу болезни. Вопрос же о тактике лечения резидуальных форм описторхоза остается до сих пор нерешенным.

Литература

ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ, Новосибирск

Описторхоз у взрослых

Общая информация

Краткое описание

Описторхоз (Opisthorchosis) – биогельминтоз, зооноз, вызываемый трематодами Opisthorchisfelineus (двуустка кошачья, двуустка сибирская), характеризующийся преимущественным поражением гепатобилиарной системы и поджелудочной железы.

Название протокола: Описторхоз у взрослых.

Код протокола:

Код МКБ-10:

В 66.0 Описторхоз

Дата разработки: 2015 год.

Категория пациентов: взрослые.

Пользователи протокола: терапевты, врачи общей практики, врачи/фельдшеры скорой неотложной помощи, инфекционисты, гастроэнтерологи, невропатологи, психиатры, хирурги, аллергологи-иммунологи, дерматовенерологии, пульмонологи, кардиологи, онкологи, организаторы здравоохранения.

Примечание: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций и уровни доказательств:

Классы рекомендаций:

Класс I – польза и эффективность диагностического метода или лечебного воздействия доказана и и/или общепризнаны.

Класс II – противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу пользы/эффективности лечения.

Класс IIа – имеющиеся данные свидетельствуют о пользе/эффективности лечебного воздействия.

Класс IIb – польза/эффективность менее убедительны.

Класс III – имеющиеся данные или общее мнение свидетельствует о том, что лечение неполезно/неэффективно и в некоторых случаях может быть вредным.

Диагностика описторхоза

Описторхоз ― заболевание, вызываемое плоскими червями рода описторхисов, поражающими печень и желчный пузырь. Инфицирование происходит фекально-оральным путем. Клиническая картина характеризуется воспалением желчных ходов, что приводит к патологическим изменениям и различным аллергическим реакциям. При отсутствии лечения паразитирование резко повышает риск развития онкологии и иммуноопосредованных состояний.

Причины

Описторхоз вызывают паразитические черви нематоды рода Opisthorchis ― печеночные сосальщики. Всего в природе насчитывают свыше 30 видов. В России, Украине, Казахстане встречается Opisthorchis felineus, который также имеют кошачьей или сибирской двуусткой. Наиболее высокий риск заражения в районах рек: Бирюса, Волга, Днепр, Дон, Иртыш, Кама, Обь, Северная Двина, Урал.

Длина тела паразита варьируется от 8 до 18 мм, ширина ― от 1 до 2 мм. Первыми промежуточными хозяевами становятся пресноводные рыбы и брюхоногие моллюски (речные и озерные улитки). Они заглатывают яйца описторхиса вмести с илом и фекалиями конечных хозяев. В их телах они живут около 2 месяцев, преобразуясь в церкарий ― свободно плавающих личинок. В этом виде они могут самостоятельно внедряться в тело рыбы.

Паразит присасывается к волокнам мышц, где превращается в метацеркарий ― округлую цисту размером от 0,16 до 0,20 мм. Спустя 6 недель после заражения рыбы, метацеркарий становится инвазионным, т. е. готовым перейти в конечного хозяина. В это время личинки внутри цист очень подвижны. Имеют 2 присоски.

Конечный хозяин описторхис ― человек и млекопитающие, чаще медведи, представители семейства псовых и кошачьих. Заражение происходит путем поедания рыбы с цистами. Чаще всего зараженной бывает язь, лещ, плотва, пескарь, красноперка, гольян.

В конечном хозяине паразит освобождается от цисты в желудке и тонком кишечнике. Из органов ЖКТ он передвигается в желчный пузырь, протоки, печень, где и достигает половозрелости. Спустя пару недель описторхисы начинают откладывать яйца. Срок жизни паразита может доходить до 20 лет. Взрослых особи в 100% случаев паразитируют в печеночных желчных протоках, в 60% случаев их можно обнаружить в желчном пузыре, в 40% ― в протоках поджелудочной железы. Они питаются кровью и окружающей тканью.

Симптомы

Чаще клиническая картина смазана, имеет слабо выраженную симптоматику. Первые признаки заражения проявляются когда наступает хроническая стадия. В последние десятилетия острое течение болезни наблюдается только у людей, проживающий в районах с благоприятной эпидемиологической обстановку по описторхозу.

Патогенез выражается в механическом и токсическом воздействий паразитов на организм. Наибольший ущерб терпят стенки желчных ходов, когда описторхисы передвигаются по места окончательной дислакации. При фиксации к слизистым при помощи присосок они также наносят значительный ущерб: нарушают кровообращение и отток желчи и секреции поджелудочной железы. Из-за них деформируются окружающие ткани, возникают кистознообразные расширения желчных ходов.

Из-за патологических изменений, нанесенных паразитом, увеличивается риск развития других инфекций. Более активно начинают размножаться бактерии. У некоторых пациентов развиваются гнойные холангиты ― хронические воспаления желчных протоков.

Описторхисы выделяют продукты обмена в организм хозяина. Это приводит к периодическим вспышкам аллергии. Выражается это кожным дерматитом, чаще всего проявляющимся на лице. Эти паразиты внесены в список МАИР, как канцерогены первой категории.

Симптомы острого описторхоза

Повышение температуры тела от 37,1 до 38,0°C, продолжающейся до 4 недель.

Аллергическая реакция, высыпания на лице в зоне «Т», иногда на теле. Длительность проявлений около 2 недель.

Частые головные боли, миалгии и артралгии.

Слабость, нарушение сна, снижение аппетита и работоспособности.

Достаточно часто возникает бронхолегочный синдром. Начинается с першения в горле, сопровождается сухим кашлем и одышкой. На фоне нарушений здоровья могут развиться вторичные воспалительные процессы в верхних дыхательных путях. Признаки схожи с сезонным ОРЗ, поэтому часто воспринимаются за простуду.

Симптоматика со стороны ЖКТ выражается в чувстве тяжести, вздутии и болевом синдроме в правом подреберье. Печень увеличивает свои размеры, болезненна при пальпации. После еды возникает изжога, горечь во рту. Может быть рвота.

В некоторых случаях, особенно у пациентов, имеющих заболевание печени, развивается желтуха. В этом случае к желтушности кожных покровов и скляр добавляется зуд кожи, моча темнеет, кал становится светлым. Спустя несколько недель организм приспосабливается к текущим условиям и симптоматика отступает. Заболевание переходит в хроническую стадию.

Симптомы хронического описторхоза

В последнее время часто отмечается латентное течение описторхоза. Симптоматика может отсутствовать годами. В остальных случаях картина настолько смазана, что представляет собой «сборник разнообразных симптомов». При этом они вообще никак не связаны между собой, что ставит в тупик молодых неопытных врачей. Однако, пациентам, проживающим в неблагоприятной эпидемиологической обстановке испытывать проблем с диагностированием не приходится.

Наиболее часто встречающиеся жалобы:

Дискомфорт и слабый болевой синдром в правом подреберье.

Кишечные расстройства (тошнота, изжога, метеоризм, неустойчивый стул, сменяющийся то поносом, то запором).

Увеличение печени, боль при пальпации, в том числе в районе проекции желчного пузыря.

Сила симптомов может нарастать после принятия пищи. К общим признакам относятся повышенная утомляемость и потливость. Становится труднее работать в прежнем режиме. Ощущается упадок физических сил и умственных возможностей. Периодически может возникать кратковременное повышение температуры тела. Появляется отвращение к тяжелой, жирной и острой пище.

Если у пациента присутствуют какие-либо хронические заболевания, они обостряются. Сложнее добиться положительного результата, лечение перестает быть таким же эффективным, как ранее. Как и при острой стадии, периодически возникают аллергические реакции в виде сыпи и зуда.

Классификация и стадии

По степени тяжести течения описторхоз делят на:

По характеру клинических признаков острый описторхоз разделяют на следующие виды:

Инаппарантная форма — характеризуется слабо выраженной симптоматикой. Как правило, наблюдается у коренных жителей эндемичных районов. Это обусловлено врожденной иммунной толерантностью, организм легко приспосабливается к наличию паразитов, не воспринимая их как чужеродный объект.

Манифестная ― ярко выраженная клиническая форма. Сопровождается обширной симптоматикой: общей, со стороны ЭКТ, аллергической. Наблюдается у населения не имеющего врожденной устойчивости к данному виду паразитов.

Тифоподобная форма. Встречается редко, выражается в микробной активности на фоне ослабленного иммунитета.

Гепатохолангитическая форма. Основные симптомы инвазии ― воспаления печеночных желчных ходов. Выражается в слабости, коликах в правом подреберье, симптомами желтухи.

Гастроэтероколитическая форма выражается в затруднении переваривания пищи. Среди симптомов: боли и дискомфорт в эпигастральной области, ощущение наполненного желудка в начале приема пищи, чувство распирания, вздутия живота, тошнота.

Смешанная форма, при которой сложно выделить основное расстройство. Как правило, это обусловлено наличием паразитов в желчном пузыре, протоках печени и поджелудочной железы одновременно.

Хронический описторхоз также делят на:

манифестный вид с преобладанием гепатитной клинической картины, холецистохолангитической, гастроэнтеритической, панкреатической или смешанной симптоматики.

После проведения терапии, остаются резидуальные проявления перенесенной болезни. В дальнейшем они квалифицируются как самостоятельное заболевание. К нам относятся гастрит (воспалительно-дистрофические изменения желудка), дуоденит (воспаление 12-перстной кишки), холангит (воспаление желчных протоков), холецистит (воспаление желчного пузыря), панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и цирроз печени.

Диагностика

Из-за богатства клинических проявлений важным является проведение лабораторных анализов. Важно учитывать проживание пациента в эндемичном районе, принадлежность к коренным народам Севера и недавнее употребление в пищу недостаточно обеззараженной рыбы.

Клинический анализ крови — главный анализ в диагностировании описторхоза. Информативность около 90%. При наличии паразитической инвазии отмечается высокая эозинофилия в остром периоде течения болезни, доходящая до 60х109/л. В хронической стадии повышение числа эозинофилов умеренное, со временем приходит в норму. в некоторых случаях наблюдается пониженный уровень гемоглобина и тромбоцитов, при этом скорость оседания эритроцитов повышена.

Биохимический анализ крови. В острой фазе определяют повышение:

уровней гамма-глютамилтранспептидаз и амилазы;

Иногда наблюдается умеренное повышение этих показателей и в хронической стадии.

Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к антигенам описторхис. анализ имеет высокий процент информативности в период острого течения болезни. В хронической стадии вероятны ложноположительные результаты при наличие аутоиммунных патологий и других видов гельминтов. Поэтому исследование проводят совместно с клиническим и биохимическим анализами.

Дуоденальное зондирование — введение веществ стимулирующих выход желчи. Ее захватывают через зонд для дальнейшего изучения. При описторхозе в желчи обнаруживают яйца, повышенное содержание лейкоцитов, мертвые и неразложенный частицы паразитов, клетки эпителия. Это исследование на данный момент наиболее результативное. Информативность достигает 99%.

Копроовоскопия — исследование кала на наличие яиц описторхисов. Информативен в первые 6 месяцев с момента инфицирования. Для повышения результативности рекомендуем проводит исследование 3-кратно. При этом, на вредя диагностики следует исключить растительную клетчатку. Временно стоит отказаться от употребления овощей, фруктов, каш и хлебобулочных изделий.

При тяжелом и среднетяжелом течении болезни проводят:

Дуоденальное зондирование для определении типа нарушения желчевыводящих путей.

УЗИ органов брюшины для диагностирования поражения желчных протоков печени.

Фиброгастродуоденоскопия для исследования состояния слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и других органов системы ЖКТ.

Может быть назначено рентгенологическое исследование, компьютерная томография или магнитно–резонансная томография органов брюшной полости.

Для постановки диагноза «описторхоз» необходимо выявить у больного эпидемиологический анамнез, яйца паразитов и соответствующие болезни лабораторные признаки. Также следует исключить:

другие паразитарные инфекции;

гепатиты вирусной и бактериальной этиологии;

иные кишечные инфекции, заболевания печени и поджелудочной железы.

В последние годы отмечается снижение интенсивности инвазии по непонятным пока причинам. Это может быть как действительное снижение числа больных, так и, наоборот, увеличение распространения описторхоза. Известно, что при высокой интенсивности инвазии у этого вида паразитов останавливается половое развитие вплоть до атрофии половых органов. Таким образом описторхисы регулируют свою численность, сокращая общее выделение яиц в зоне своего территориального обитания.

Лечение

Из-за высокое риска развития тяжелых токсико-аллергических реакций, терапию описторхоза в острой форме проводят в стационаре под наблюдением врача-инфекциониста. Лечение предусматривает решение нескольких задач:

купирование развития патологий;

уменьшение вероятности перехода в хроническую форму.

При выборе тактики проведения терапии учитывают клинические проявления, возраст пациента, наличие осложнений. Назначается № 4 или № 5 диета по Певзнеру, обильное питье, соблюдение режима.

Медикаментозное лечение включает препараты этиотропной и патогенетической терапии. Проводятся дезинтоксикационные и антигистаминные мероприятия.

Затем приступают непосредственно к терапии описторхоза, используя для лечения антигельминтик. Препарат эффективен против большинства нематод и цист, поскольку обладает хорошей проницаемостью клеточных мембран. Противопоказанием является беременность и острая фаза сопутствующих заболеваний. С осторожностью лекарство назначают пожилым людям и лицам с тяжелой патологией сердца, почек, печени.

Лечение хронического описторхоза

Терапия хронической формы заболевания может проводится амбулаторно и в стационаре в зависимости от состояния здоровья пациента и тяжести клиники. Принцип лечения аналогичен мероприятиям проводимым при острой форме с той разницей, что подготовительных мероприятий, как правило, не требуется. Организм адаптирован к наличию паразитов.

При проведении антигельминтной терапии необходимо наблюдать за состоянием здоровья. Массовая гибель паразитов приводит к усилению аллергических проявлений. Это состояние необходимо нормализовать антигистаминными препаратами.Также необходимы препараты для восполнение электролитных нарушений и восстановления водно-электролитного баланса.

Важно нормализовать функции печени, моторики моторику ЖКТ и гепатобилиарной области, восстановить микробиоту кишечника и уменьшить воспаление. Эффективность лечения описторхоза контролируется лабораторными показателями. После достижения положительного результата, пациенту показана реабилитационная терапия. Устанавливается диспансерное наблюдение. В течение 1 года после выздоровления периодически проводят лабораторные анализы и осмотры у инфекциониста и гастроэнтеролога.

Реабилитационные мероприятия начинают проводит практически с одновременно с началом лечения. Комплексный характер принимаемых мер с участием различных специалистов помогает максимально вернуть утраченное здоровье. Рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Выздоровление

Критерием выздоровления служат:

Отрицательные результаты исследования желчи.

Снижение титров антител.

Отрицательные результаты копроовоскопии, проведенной трехкратно.

При этом, паразитологическое выздоровление не всегда приводит к клиническому выздоровлению. Если пациент страдал описторхозом на протяжении 5 лет и больше, то, как правило, симптоматика периода хронической фазы сохраняется. Это обусловлено глубокими морфологические изменениями в тканях и слизистых поврежденных органов.

Осложнения

Описторхисы чрезвычайно прожорливые паразиты. В процессе своей жизнедеятельности они наносят значительный урон тканям печени, структуре желчных протоков, желчному пузырю и поджелудочной железе. Питаются черви не только слизью протоков, но и самой слизистой. Ротовой присоской они отрывают и поедают клетки тканей и выступающую кровь. В результате остаются кровоточащие ранки, которые впоследствии зарастают рубцами, неспособными выполнять функцию органа.

Из-за значительного ослабления иммунной системы присоединяются вирусные и бактериальные инфекции. Значительные объемы перерожденной рубцовой ткани могут привести к развитию злокачественных опухолей. Большое количество паразитов способно закупорить желчные протоки, деформировать их, нарушить отток желчи. Среди наиболее часто встречающихся заболеваний, появившихся на фоне описторхоза ― абсцессы печени, перитонит, миокардит, канцерогенез.

Патология развивается вследствие хронического воспаления печени. Органические скопления гноя могут быть одиночными и множественными. Наиболее крупные гнойники требуют вскрытия, чрескожного наружного дренирования. Отсутствие лечения может привести к перфорации с соседние области.

Абсцесс сопровождается гектической лихорадкой ― быстрый подъем температуры до +40С и последующий спад в течении дня. Среди других симптомов боль с правой стороны брюшины и нейтрофильный лейкоцитоз (аномально высокое количество нейтрофилов в крови). пациент чувствует общее недомогание, повышенную утомляемость, снижение аппетита.

Состояние характеризуется клиникой острого живота:

острый болевой синдром в правой стороне брюшины;

патологическое напряжение мышц брюшной стенки.

К этому приводят деструктивные поражения органов гепатобилиарной системы, сопровождающиеся излитием желчи в брюшину. Следует напомнить, что при симптоматике острого живота требуется немедленная госпитализация. Больному запрещено пить, есть, принимать обезболивающие.

Длительное пребывание в этом состояние приведет к проникновению желчных кислот в кровь, формированию сепсиса, инфекционно-токсическому шоку и гипогликемической коме.

На фоне описторхоза из-за токсико-аллергической реакции организма может развиться острый миокардит. Для этого состояния характерны тяжесть и болевые ощущения в области сердца. Нарушением сердечного ритма ― номотопные аритмии возникают в ночные часы. Их вызывают продуктов метаболизма описторхисов, которые негативно воздействуют на синусно-предсердный узел и рецепторы.

В результате длительных инвазий развивается выраженная тканевая эозинофилия сердечных стенок. Лейкоцитарной агрессии подвергаются контаминированные кардиомиоциты. Со временем это приводит к патологии сердечной мышцы ― кардиосклерозу.

Одно из тяжелых осложнений описторхоза: рак поджелудочной железы и рак желчевыводящей системы. Заболевание проявляется длительными тупыми болями, желтушностью, длительно держащейся температурой от +37 C до +38 C, снижением аппетита, похудением, вздутием живота. Другие симптомы зависят от наиболее пострадавшего органа.

Рак желчевыводящей системы ― это опухоли внутри желчного пузыря и внепеченочных протоков. Могут встречаться одиночные и множественные новообразования. Болезнь имеет неблагоприятных прогноз. Средняя продолжительность жизни с момента постановки диагноза ― 1 год.

Прогноз и профилактика

Лаборатория АО «СЗЦДМ» предлагает услуги, обеспечивающие комплексное и преемственное лабораторное обследование пациента

Диагностика В медицинских центрах АО «СЗЦДМ» проводят качественные диагностические исследования всего организма

Лечение Наши медицинские центры ориентированы на обслуживание пациентов в амбулаторном режиме и объединены единым подходом к обследованию и лечению пациентов.

Острый описторхоз

Е.П. Тихонова, С.В. Липнягова, Т.Ю. Кузьмина, С.В. Левицкий

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

Красноярский государственный медицинский университет

МУЗ «Городская клиническая больница № 6» г. Красноярск

Проблема описторхоза в нашем регионе продолжает оставаться весьма актуальной как для инфекционистов, так и для врачей общей практики. В структуре паразитарной заболеваемости описторхоз у взрослого населения составляет 84,5%. Ранняя диагностика при первом осмотре больного представляет большие трудности, обусловленные особенностями клинической картиной заболевания, часто отсутствием данных лабораторных и инструментальных исследований. Целью нашего сообщения явилось напоминание об этом гельминтозе и представление интересного случая из практики.

Описторхоз (шифр по МКБ10-B66.0) – природноочаговый биогельминтоз, характеризующийся поражением гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. У человека паразитируют: кошачья (сибирская) двуустка Opisthorchis felineus и Opisthorchi viverrini (беличья двуустка). Окончательные хозяева – человек, кошка, собака, виверра (семейство Viverridae отряда хищных млекопитающих). Промежуточные хозяева – различные виды моллюсков рода Codiella и др.; дополнительные хозяева – рыбы семейства карповых – язь, елец, чебак, плотва европейская, вобла, линь, красноперка, сазан, лещ, густера, подуст, жерех, уклея.

Источником заражения являются инвазированные описторхозами люди, а также домашние и дикие плотоядные животные, в рацион которых входит рыба. Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой или необеззараженной путем нагревания, замораживания или засолки рыбы, содержащей жизнеспособных метацеркариев.

Крупнейший в мире природный очаг описторхоза расположен в Обь-Иртышском бассейне, здесь регистрируются наиболее высокие показатели заболеваемости населения (до 500 на 100 тыс.). В бассейнах рек Северная Двина, Кама, Волга, Урал, Дон, Днепр, Десна, Южный Буг, Северный Донец и Неман также существуют природные очаги описторхоза, но они менее интенсивные.

Основными очагами описторхоза в Красноярском крае являются пять территорий Причулымья, где регистрируется ежегодно до 70% от всех заболевших описторхозом в крае. Рост заболеваемости описторхозом отмечен в 19 территориях. Заболеваемость возросла не только в эндемичных территориях Чулымского бассейна, но и в ряде территорий края за счет миграции населения и роста завозных случаев.

Ежегодно в Красноярском крае регистрируется от 20 050 до 26 100 случаев паразитарных болезней. В общей структуре инфекционных и паразитарных заболеваний они занимают второе место и составляют 3,6%. Описторхоз выявляется также в ряде стран Европы – во Франции, Болгарии, Голландии, Италии, Швейцарии, Швеции, Польше и Румынии.

Основную роль в патогенезе описторхоза играют:

– аллергические реакции (особенно выраженные в ранней фазе болезни), которые возникают в результате выделения гельминтами продуктов обмена веществ;

– механическое воздействие гельминтов, которое состоит в повреждении стенок желчных и панкреатических протоков и желчного пузыря присосками и шипиками, покрывающими поверхность тела гельминта. Скопление паразитов обусловливает замедление тока желчи и секрета поджелудочной железы;

– нервно-рефлекторные влияния посредством раздражения гельминтами нервных элементов протоков, в результате чего возникают патологические нервные импульсы, передающиеся, прежде всего, на желудок и двенадцатиперстную кишку;

– возникновение условий (дискинезия желчевыводящих путей, скопление в них паразитов, яиц, клеток слущенного эпителия, временное и полное прекращение тока желчи), благоприятных для присоединения вторичной инфекции желчных путей;

– железистая пролиферация эпителия желчных и панкреатических протоков, которую следует рассматривать как предраковое состояние.

Симптомы описторхоза

Начальная стадия сопровождается такими симптомами, как общая аллергическая реакция, включающая лихорадку, головную, суставные и мышечные боли, сыпи, лимфоаденопатии. В последующем (хроническая стадия) появляются боли в правом подреберье и эпигастральной области, гепатомегалия, развивается симптоматика холесцистита и панкреатита (реже гастрита), возможна механическая желтуха.

Диагностика по симптомам

Опорные диагностические признаки описторхоза:

характерный пищевой анамнез с учетом пребывания в бассейнах больших рек, особенно в эндемичных очагах;

продолжительность инкубации (при установлении ранней фазы болезни) 2-4 недели (до 6 недель);

ранняя фаза (острый описторхоз) начинается остро: с повышения температуры от субфебрильной до высокой; озноба; полиморфных высыпаний на коже; кожного зуда; желтухи; болей в правом подреберье с иррадиацией в спину, правое плечо; снижения аппетита, тошноты, рвоты, метеоризма, диареи, катаральных явлений, гиперэозинофилии. Степень выраженности общетоксических проявлений характеризует развитие стертого, легкого, среднетяжелого и тяжелого течения болезни;

легкое течение сопровождается подъемом температуры до 38-38,5°, эозинофилией до 15-25%; среднетяжелое течение характеризуется высокой лихорадкой до 39,5°, эозинофилия достигает 25-60%, при тяжелом течении острого описторхоза отмечают тифоподобный, гепатохолангитический, гастроэнтероколитический варианты и бронхолегочный вариант по типу астмоидного бронхита с мигрирующими пневмоническими очагами;

при поздно начатом или неэффективном лечении острая фаза перерастает в подострую с последующей хронизацией процесса;

поздняя фаза, или хронический описторхоз, протекает в виде двух основных синдромов – холецистопатии по типу хронического рецидивирующего холецистита с дистонией желчного пузыря и гастродуоденопатии с частыми обострениями, нередко с присоединением панкреатопатии, реже выявляется холангиогепатит. Постоянным признаком является увеличение печени, часто сочетающееся с увеличением селезенки. Эозинофилия незначительная (от 5-10%); у 18,6% пациентов течение заболевания может быть латентным;

токсико-аллергический синдром при хроническом описторхозе характеризуется наличием: пятнисто-папулезной сыпи с кожным зудом (в 16,2%); ноющих болей в суставах; летучих инфильтратов (кисты, гранулемы) в молочных железах, яичниках, печени и других органах; катаральных симптомов (заложенность носа, ринит); а также депрессии, психопатии, неврастении;

при хроническом описторхозе возможны тяжелые осложнения – абсцессы печени, разрывы паразитарной кисты, а также формирование холангиокарциномы;

дифференциальный диагноз в раннюю фазу проводится с вирусными гепатитами (при желтушной форме), брюшным тифом (при тифоподобном варианте), трихинеллезом, в позднюю фазу – с язвенной болезнью желудка (при эрозивно-язвенном гастродуодените), с хроническим холециститом, холецистохолангитом бактериальной природы.

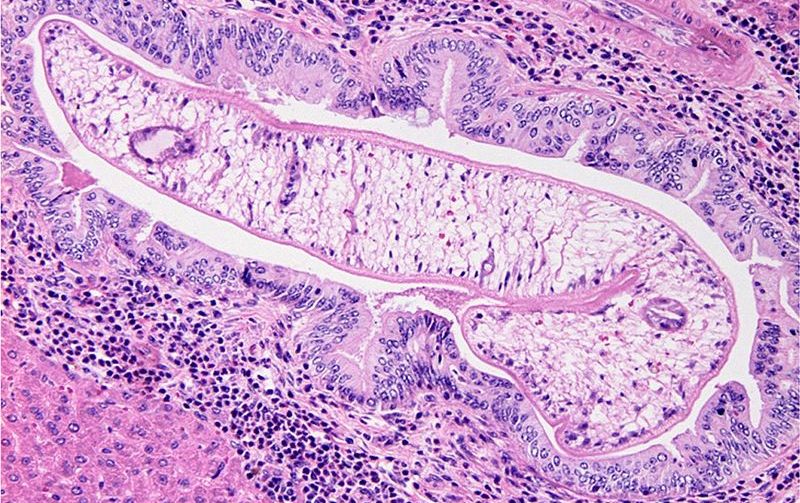

Рис. 1. Закупорка описторхами (Opisthorchis felineus) желчного пузыря.

Острый описторхоз

При диагностике в острой стадии болезни принимаются во внимание клинические симптомы острого аллергоза и данные инструментальных методов обследования (УЗИ, холецистография, КТ, МРТ), свидетельствующие о признаках дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, снижении выделительной функции печени, расширении желчных протоков.

Следует также иметь в виду важную особенность диагностики трематодозов: в острой стадии инвазии, которая может продолжаться в течение нескольких недель или месяцев, яйца паразитами не продуцируются, и копроовоскопия в это время бесполезна!

Наличие возбудителя в острой стадии может быть установлено только косвенно, иммунологическими методами: ИФА (нарастание специфических IgM), реакция энзиммеченных антител.

В поздней фазе отмечается умеренная эозинофилия (5-12%), иногда анемия с нормо- или макробластическим типом кроветворения. Функции печени (белково-синтетическая, пигментная, антитоксическая) при неосложненном описторхозе остаются в норме или незначительно нарушены.

При развитии гепатита, холецистита, холангита отмечается высокая эозинофилия. Появление симптомов желтухи сочетается с повышением уровня щелочной фосфатазы при относительно невысоком увеличении АлАТ.

О вовлечении в процесс поджелудочной железы свидетельствуют повышение содержания глюкозы в сыворотке крови натощак, измененная кривая при сахарной нагрузке, снижение показателей трипсина, амилазы и липазы в дуоденальном содержимом и повышение их содержания в крови, повышение показателей содержания диастазы в моче. У половины больных отмечается снижение кислотности желудочного сока.

Окончательный паразитологический диагноз описторхоза устанавливается при обнаружении в дуоденальном содержимом или в фекалиях яиц описторхов, которые начинают выделяться не ранее чем через 6 недель после заражения.

Дуоденальное зондирование

Исследование дуоденального содержимого необходимо проводить в течение двух часов после его получения, так как при длительном хранении материала в нем происходит лизис яиц. Яйца Opisthorchis felineus обнаруживаются во всех порциях, но особенно в порции «В» и «С». Косвенные признаки инвазии: присутствие лейкоцитов, эпителиальных клеток, слизи, детрита, кристаллов билирубина и холестерина.

При мало интенсивной инвазии накануне зондирования рекомендуется прием 1/2 суточной дозы хлоксила или азинокса, вследствие чего повышается выброс паразитами яиц и возрастает вероятность их обнаружения в фекалиях и дуоденальном содержимом.

При исследовании фекалий необходимо применять методы обогащения (формалин-эфирный, Фюлеборна, Калантарян, метод осаждения Горячева). В случае отрицательного результата исследование фекалий повторяют несколько раз с промежутками 5-7 дней.

Как выглядят яйца описторхов

Яйца Opisthorchis felineus очень мелкие, 26х11 – 32х19 мкм, овальной формы, бледно-желтого цвета, с нежной хорошо очерченной двухконтурной оболочкой, на одном полюсе – крышечка, на другом – бугорок.

Яйца Opisthorchis felineus

Случай диагностики и лечения острого описторхоза

Представляем клинический случай острого описторхоза:

Больная Р., 39 лет, заболела остро, 15-16 января 2008 года, когда появилась слабость, летучие боли в крупных и мелких суставах. Затем стала повышаться температура тела до 38-39 о с ознобом. Больная обратилась в поликлинику по месту жительства, где был выставлен диагноз ОРВИ и назначено лечение. Состояние практически оставалось неизменным: симптоматика сохранялась, а с 11 февраля присоединился сухой кашель. Было назначено обследование:

ОАК: СОЭ 27 мм/ч, эозинофилы – 44%. В формуле крови – без патологии.

Продолжалась терапия десенсибилизирующими, НПВП, симптоматическими средствами – без выраженного эффекта. Состояние больной продолжало ухудшаться, появились боли в правой половине грудной клетки и в правом подреберье. Пациентка неоднократно осматривалась хирургом, однако патологии найдено не было. В последующем больной было проведено дообследование:

УЗИ брюшной полости: печень не увеличена. Очаговые образования в проекции правой доли, неоднородные, анэхогенные диаметром 21х12 мм. Небольшое количество свободной жидкости в брюшной полости (от 20.02).

Самочувствие пациентки продолжало ухудшаться, была вызвана бригада «скорой помощи», которая доставила больную в инфекционное отделение ГКБ № 6 с диагнозом лихорадка неясного генеза.

В стационаре сохранялась лихорадка неправильного типа, боли и тяжесть в правом подреберье. 30.02 повторно проведено УЗИ брюшной полости: огромное поликистозное образование правой доли печени, 20х10 см, с кровоизлиянием под капсулу. Небольшой выпот в правой плевральной полости. 1.03 дежурным врачом на консультацию вызван хирург, после осмотра которого больная переводиться в первое хирургическое отделение.

5.03 – была проведена диагностическая лапаротомия, биопсия печени. В результате выявлено образование, занимающее всю правую долю печени, с кровоизлияниями под капсулу, с границей белого цвета. Высказано подозрение о злокачественном образовании печени. В этот же день консультирована онкологом, клинически диагноз tumor печени. Назначено дообследование, а именно гепатовенография.

12.03 – гепатовенография: субсегментарные, сегментарные венозные ветви деформированы. Между контрастированным краем печени и реберной дугой определяется бессосудистое образование серповидной формы. Дистония правой почки. Получены результаты биопсии печени: фиброзная стенка паразитарной кисты с выраженным хроническим воспалением, кровоизлияниями. Этиологию установить не представляется возможным.

18.03 – операция: лапаротомия, цистэктомия правой доли печени. дренирование брюшной полости. Диагноз очаговое образование правой доли печени (подкапсульная гематома?). Послеоперационный период протекал без осложнений, однако лихорадка и суставной синдром сохранялись.

25.03 – появилась одышка до 25 в покое, боли в правой половине грудной клетки.

26.03 – проведена рентгенография грудной клетки: выявлен выпот в плевральной полости справа до V ребра. Проведена плевральная пункция – получена жидкость соломенного цвета, объемом 100 мл.

28.03 – проведена повторная рентгенография грудной клетки: выпот в плевральной полости справа до III ребра. Проведена повторная пункция – получена жидкость соломенного цвета, объемом 80 мл. Результат биопсии кисты во время операции от 18.03 соответствует предыдущему.

За время пребывания в стационаре обследована:

RW, ВИЧ, маркеры к вирусным гепатитам, кал на яйца глистов 5-кратно – отрицательно.

Суммарные а/т к описторхозу положительные в титре 1:1600.

Р. Видаля, посев крови на гемокультуру, стерильность двух кратно – отрицательно.

Посев плевральной жидкости на флору – отрицательно. ПЦР крови на туберкулез – отрицательно.

Посев мочи на стерильность – Enteroccocus faecalis со среды обогащения (от 8.04.08).

Поскольку длительное время сохранялась лихорадка до высоких цифр, ускоренное СОЭ, проводились оперативные вмешательства, пациентка получала антибактериальную терапию со сменой различных групп препаратов:

С 1.03 по 19.03: цефтриаксон 2 гр/сут, метрогил 200 мл/сут, амикацин 1 гр/сут.

С 19.03: метрогил продолжать, ципрофлоксацин в/в 0,8 гр/сут.

С 20.03 по 27.03: добавлен цефтазидим 2 гр/сут.

С 27.03 по 1.04: амоксиклав 3,6 гр/сут, азитромицин 0,5 гр/сут.

С 1.04 по 7.04: диоксидин 0,5% – 120 мл/сут, флюконазол 150 мг раз в 3 дня.

7.04 после осмотра инфекциониста больная вновь переводится в третье инфекционное отделение. 9.04 повторно осматривается онкологом – данных на злокачественное образование не выявлено. В этот день проводится рентгенография грудной клетки: небольшой выпот в междолевой щели правого легкого, массивные плевральные наложения.

10.04 консультирована пульмонологом, заключение – правосторонний реактивный плеврит. УЗИ брюшной полости (в динамике от 15.04): следы выпота в плевральной полости справа, гепатомегалия. Жидкостное образование правой доли печени 1,6х2 см, без признаков воспаления. Диффузные и протоковые изменения печени и поджелудочной железы.

Динамика биохимических анализов крови:

От 29.02: общий билирубин 12,2; АЛТ 16; АСТ 6,9 (норма до 11 ед.); тимоловая проба 10,8; мочевина 4,7; амилаза 8,6; кетоновые тела 200 мг/л; ПТВ 17 сек.; ПТИ 85%; фибриноген 3,1 г/л.

От 10.04: общий билирубин 3,8; АЛТ 31,5; АСТ 24,4 (норма до 41 ед.); СРБ 60 (норма до 6 мг/л); сиаловые кислоты 268; серомукоид 0,63; общ. белок 62,7 г/л; LE – клетки не обнаружены.

10.04 принято решение о назначении бильтрицида в дозе 3,6 грамма. Проведена дегельминтизация с последующим «слепым» зондированием. Лечение пациентка перенесла хорошо, без побочных эффектов. После лечения самочувствие стало постепенно улучшаться: температура тела с 15.04 снизилась до 37,2 о с ее последующей нормализацией, исчез суставной и астеновегетативный синдром. Динамика ОАК за время пребывания в стационаре:

От 29.02: эр.2,55; НВ=93 г/л; ЦП 1,09; лейкоциты – 7,4; баз. 2%; эоз. 20%: п/я 2%; с/я 46%; лимф 25%; мон 6%; СОЭ 52 мм/ч.

От 17.03: НВ=122 г/л; эоз 15%.

От 11.04: НВ=127 г/л; эоз 24%.

От 16.04: лейк. 11,8; эоз 22%; СОЭ 32 мм/ч.

От 22.04: лейк. 9,3; эоз 26%; СОЭ 23 мм/ч.

Пациентка выписана на 8-й день с нормальной температурой, без жалоб, в удовлетворительном состоянии. Диагноз острый описторхоз с поражением гепато-билиарной системы, тяжелое течение. Осложнение: паразитарная киста правой доли печени. Реактивный правосторонний плеврит.

1. Бронштейн А.М., Малышев Н.А. Гельминтозы органов пищеварения: кишечные нематодозы, трематодозы печени и ларвальные цестодозы (эхинококкозы). Русский медицинский журнал. 2004. 12, № 4. С. 208-211.

2. Ильинских Е.Н. Актуальные вопросы изучения проблемы описторхоза в Сибири. Бюллетень сибирской медицины. 2002. № 1. С. 63-69.

3. Лепехин А.В., Мефодьев В.В., Филатов В.Г., Бужак Н.С. Эпидемиология, клиника и профилактика описторхоза. Томск: Издательство Томского университета, 1992. С. 232.

4. Лобзин Ю.В., Финогенов Ю.П., Крумгольц В.Ф. и др. Практика лабораторных исследований при инфекционных заболеваниях. Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб., 2005. С. 276.

5. Тканевые гельминтозы у взрослых и детей (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика). М.М. Антонов, Л.П. Антыкова, И.В. Бабаченко, В.П. Лаврова. Методические рекомендации. – Санкт-Петербург. 2004. С. 39.

_575.gif)