Чем лечить палочки в мазке у женщин

Бактериальный вагиноз

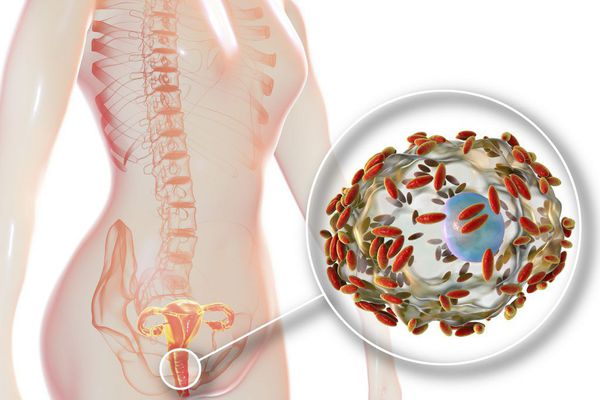

Нормальная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста является одним из показателей здоровья, так как играет большую роль в поддержании микроэкологического статуса. Взаимодействие между представителями нормальной микрофлоры и клетками вагиналь

Нормальная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста является одним из показателей здоровья, так как играет большую роль в поддержании микроэкологического статуса. Взаимодействие между представителями нормальной микрофлоры и клетками вагинального эпителия осуществляется на клеточном и молекулярном уровнях и постоянно контролируется со стороны ряда систем макроорганизма. Результатом этого взаимодействия являются создание и поддержание высокой колонизационной резистентности вагинального эпителия к внедрению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [1–6].

Бактериальный вагиноз выделен из категории неспецифических вагинитов в отдельную нозологическую форму. К нему относят патологические состояния во влагалище, сопровождающиеся нарушениями качественного и количественного состава нормальной микрофлоры и не связанные с бактериальными инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), грибами или простейшими.

Согласно современным представлениям, бактериальный вагиноз — инфекционный невоспалительный синдром полимикробной этиологии, который связан с дисбиозом вагинального биотопа. Нарушение микроэкологии влагалища при бактериальном вагинозе характеризуется резким снижением количества или отсутствием лактобактерий, продуцирующих перекись водорода и увеличением количества Gardnerella vaginalis, грамотрицательных анаэробных бактерий (Bacteroides spp., Mobiluncus spp., Fusobacterium spp., Peptostreptoicoccus spp., M. hominis, U. urealyticum).

Гарднереллы, как и лактобациллы, обладают выраженной способностью к адгезии на поверхности вагинальных эпителиоцитов. Gardnerella vaginalis могут продуцировать токсические биопродукты, к которым относятся муколитические ферменты и гемолизин, являющийся лейкотоксическим фактором. Гемолизин, воздействуя на эритроциты, вызывает образование многочисленных пор в эритроцитарной мембране, а также оказывает влияние на лейкоциты, вызывая их структурные и функциональные нарушения. Этим и объясняется отсутствие существенной лейкоцитарной инфильтрации, т. е. активности лейкоцитов в присутствии Gardnerella vaginalis.

Определенную роль в патогенезе бактериального вагиноза играют представители семейства Mycoplasmataceae — Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum. 70% выделенных штаммов Ureaplasma urealyticum относятся к биовару Parvo, 23,3% — к биовару Т960. Большинство пациенток, у которых была выделена Ureaplasma urealyticum, относящаяся к биовару Parvo, имели в прошлом раннее начало половой жизни, частую смену половых партнеров, наличие одновременно нескольких половых партнеров, большое количество беременностей и абортов, а также сопутствующие гинекологические заболевания и ИППП.

При обследовании половых партнеров пациенток с бактериальным вагинозом морфотипы ассоциированных с бактериальным вагинозом микроорганизмов выявлялись у 25% мужчин, при этом клинические проявления (баланопостит) наблюдались только у 3,1% [2].

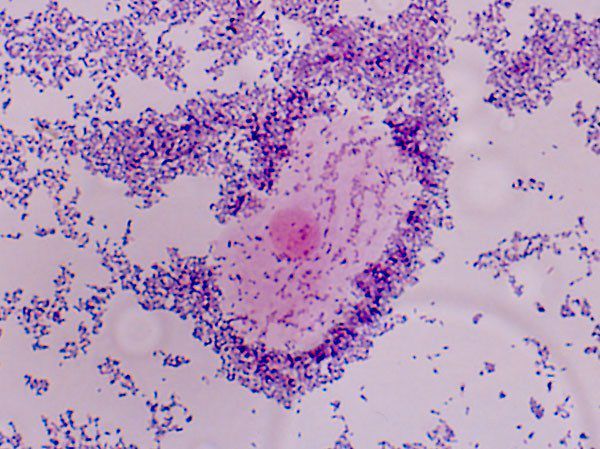

В результате субмикроскопического исследования вагинального экссудата пациенток с бактериальным вагинозом определены структурно-функциональные особенности микробных клеток, участвующих во взаимодействии друг с другом, при этом клетки организма-хозяина представлены преимущественно плоским эпителием. Установлена грамвариабельность Gardnerella vaginalis вне зависимости от характера микробных ассоциаций. Анализ электронограмм продемонстрировал, что структурная организация Gardnerella vaginalis, адгезированных на поверхности эпителиальных клеток, не зависела от сочетания бактериального вагиноза с другими инфекционными агентами.

При сочетании бактериального вагиноза с Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum наблюдали значительное количество микроорганизмов в межклеточном пространстве и бактерий, морфологически идентичных микоплазмам [2].

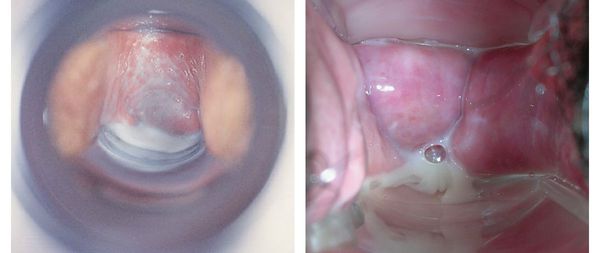

Пациентки предъявляют жалобы на обильные выделения из половых путей белого или серого цвета, часто с неприятным запахом, особенно после полового акта или во время менструации. При длительно текущем процессе выделения приобретают желтовато-зеленую окраску, становятся более густыми, нередко напоминают творожистую массу, обладают свойством пениться; слегка тягучие и липкие, они равномерно распределяются по стенкам влагалища. Количество белей варьирует от умеренных до весьма обильных, составляя в среднем 20 мл в сутки. Жалобы на зуд и дизурические расстройства встречаются редко: они могут совсем отсутствовать или появляться периодически. Эти симптомы обнаруживаются у 16–23% пациенток с нарушениями микрофлоры влагалища. Характерным признаком бактериального вагиноза является отсутствие воспалительного процесса стенок влагалища. Нередко женщины с бактериальным вагинозом жалуются на обильное менструальное кровотечение, боли в низу живота. В то же время у части пациенток какие-либо субъективные ощущения отсутствуют.

Диагностика бактериального вагиноза основана на данных анамнеза, оценке субъективных и объективных симптомов заболевания, результатах лабораторных тестов — микроскопического исследования материала, аминного теста и рН вагинального экссудата [3].

При сборе анамнеза выясняют:

Диагноз бактериального вагиноза устанавливается на основании наличия трех критериев из нижеперечисленных:

Обследование пациентки следует проводить не ранее, чем через 72 ч после последнего полового контакта (без использования презерватива); оно не проводится также во время менструации. В течение 3 нед до обследования женщина не должна получать терапию системными и местнодействующими антибактериальными препаратами [3].

При микроскопическом исследовании нативного и окрашенного по Граму вагинального мазка определяются следующие признаки:

Оценка общей микробной обсемененности вагинального отделяемого проводится по 4-балльной системе — по числу микробных клеток, обнаруживаемых в одном поле зрения при иммерсионной микроскопии:

1 балл (+) — до 10 микробных клеток в поле зрения, незначительное их количество (скудный рост);

2 балла (++) — от 11 до 100 микробных клеток в поле зрения, умеренное их количество;

3 балла (+++) — от 100 до 1000 микробных клеток в поле зрения, большое их количество;

4 балла (++++) — более 1000 микробных клеток в поле зрения, массивное их количество.

Так как Gardnerella vaginalis может быть обнаружена у здоровых женщин, культуральное исследование и ПЦР-диагностику для идентификации Gardnerella vaginalis не проводят. Культуральное исследование проводят при наличии показаний для определения видового и количественного состава вагинального микроценоза и исключения возбудителей ИППП.

При культуральном исследовании могут быть обнаружены изменения, характерные для бактериального вагиноза: общая микробная обсемененность превышает 10 9 КОЕ/мл; при использовании только аэробных условий культивирования рост микроорганизмов отсутствует или наблюдается рост сопутствующих условно-патогенных микроорганизмов (чаще в небольшом титре); полимикробный характер микрофлоры с абсолютным преобладанием облигатно-анаэробных видов и Gardnerella vaginalis; отсутствие роста лактобацилл или резкое снижение их титра ( 4 КОЕ/мл).

На основании проведенных исследований в настоящее время рекомендуется в план ведения пациенток включать:

Целью лечения является уменьшение выраженности клинических симптомов, нормализация лабораторных показателей, предотвращение развития возможных осложнений в период беременности, а также в послеродовом периоде и при выполнении инвазивных гинекологических процедур.

Результаты лабораторных исследований в норме следующие.

Лечение

Основное направление терапии — применение местных или системных антибактериальных препаратов с антианаэробным эффектом.

Показано применение клиндамицина. Препарат является 7-дезоксипроизводным линкомицина, ингибирует синтез белков в микроорганизмах, оказывает бактериостатическое или бактерицидное действие в зависимости от концентрации в макроорганизме и чувствительности микроорганизма. Препарат эффективен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, палочки дифтерии), гарднерелл, микоплазм. Устойчивость микроорганизмов к клиндамицину вырабатывается медленно. При приеме внутрь клиндамицин всасывается лучше, чем линкомицин. После внутримышечного введения максимум его концентрации в крови отмечается через 2–2,5 ч. Препарат хорошо проникает в жидкости и ткани организма, выводится с мочой и желчью. При нарушении функции почек и печени выведение клиндамицина замедляется. При бактериальном вагинозе можно назначать одну из лекарственных форм клиндамицина: крем 2%-ный 5 г в аппликаторе (разовая доза) интравагинально 1 раз в день (на ночь) в течение 6 дней; овули 100 мг интравагинально на ночь в течение 3 дней; капсулы 300 мг внутрь 2 раза/сут в течение 7 дней.

Клиндамицин разрешенн к применению у беременных в виде 2%-го крема 5 г (разовая доза) интравагинально 2 раза/сут в течение 5 дней.

Также при бактериальном вагинозе можно назначать метронидазол. Он обладает широким спектром действия в отношении простейших, подавляет развитие Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и лямблий. В отношении анаэробных бактерий препарат высокоэффективен. Метронидазол хорошо всасывается при приеме внутрь, проникает в органы и ткани, проходит через плаценту и гематоэнцефалический барьер, накапливается в печени. Период полувыведения препарата составляет 8–10 ч, полностью выводится из организма через 1–2 сут после введения. Метронидазол в основном выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов, частично — с калом. При применении метронидазола могут отмечаться потеря аппетита, сухость и неприятный вкус во рту, тошнота, рвота, диарея, головная боль, крапивница, зуд. Эти явления проходят после окончания лечения или отмены препарата. Возможна лейкопения. Препарат противопоказан при беременности и кормлении грудью, нарушениях кроветворения, остром течении заболеваний центральной нервной системы. Во избежание развития тяжелых побочных реакций следует предупреждать пациентов о недопустимости приема алкоголя и содержащих его продуктов как в ходе терапии метронидазолом, так и в течение 24 ч после ее окончания. При бактериальном вагинозе можно применять одну из следующих схем лечения с использованием метронидазола:

Также используют и другие производные метронидазола:

Ранее было проведено сравнительное изучение эффективности местнодействующих пробиотиков. Поскольку не было выявлено достоверных отличий в результатах лечения у пациенток, получавших и не получавших эти средства, в настоящее время их не рекомендуют при лечении бактериального вагиноза [3].

При сочетании бактериального вагиноза с ИППП, одновременно применяют антибактериальные препараты в соответствии с нозологической формой заболевания [2]. При неосложненной гонорейной инфекции назначают цефтриаксон однократно внутримышечно в дозе 250 мг (препарат является цефалоспориновым антибиотиком III поколения; после внутримышечного введения пик концентрации в крови отмечается через 1,5 ч; из организма выводится медленно). При обнаружении хламидий и/или микоплазм показано применение антибиотиков — макролидов, тетрациклинов.

Высокий терапевтический эффект, хорошая переносимость способствовали значительному распространению применения макролидов. Их антимикробный эффект обусловлен нарушением синтеза белка в рибосомах микробной клетки. Как правило, макролиды оказывают бактериостатическое действие, но в высоких концентрациях способны вызывать и бактерицидный эффект. Кроме антибактериального действия, макролиды обладают умеренной иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Представителем III поколения макролидов является джозамицин (Вильпрафен). Этот антибиотик быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), хорошо проникает через биологические мембраны и накапливается в тканях. Максимальная концентрация достигается через 1–2 ч после приема. Через 45 мин после приема дозы 1 г средняя концентрация джозамицина в плазме составляет 2,41 мг/л; связывание с белками плазмы не превышает 15%. Прием препарата с интервалом в 12 ч обеспечивает сохранение эффективной концентрации джозамицина в тканях в течение суток. Равновесное состояние достигается через 2–4 дня регулярного приема. Концентрация джозамицина в полиморфонуклеарных лейкоцитах человека, моноцитах и альвеолярных макрофагах примерно в 20 раз выше, чем в других клетках организма. Препарат биотрансформируется в печени до менее активных метаболитов. Джозамицин выводится главным образом с желчью, выведение же с мочой составляет менее 20%. Препарат назначается по 500 мг 2 раза в день в течение 10 дней.

Из группы тетрациклинов при ИППП наиболее эффективен доксициклин; в последние годы широко применяется Юнидокс Солютаб. Препарат отличается от Доксициклина гидрохлорида нейтральной реакцией, оказывает меньшее раздражающее действие на слизистую оболочку пищеварительного тракта и обладает улучшенными противомикробными и фармакокинетическими свойствами. Юнидокс Солютаб блокирует рибосомальную полимеразу и тормозит синтез белка в микроорганизмах.

Таблетки Юнидокс Солютаб обладают контролируемой растворимостью. Их можно не только принимать внутрь целиком или по частям, но и быстро приготовить из них сироп, суспензию (растворив таблетку в 20 мл воды) или раствор (растворив таблетку в 100 мл воды), которые обладают приятным вкусом. Таблетки растворяются в воде в течение 5–10 с, в биологических жидкостях — в течение 1 мин, превращаясь в равномерную суспензию.

Юнидокс Солютаб всасывается полностью. Биодоступность препарата составляет 95%. Через 2 ч после приема (200 мг в первый день и 100 мг в последующие дни) уровень в сыворотке составляет от 1,5 до 3 мг/мл. Препарат на 80–90% связывается с белками плазмы, хорошо проникает в ткани, накапливается в ретикулоэндотелиальной системе. Период полувыведения составляет 16–18 ч, после приема повторных доз — 22–23 ч.

Ранее были отмечены преимущества, заключающиеся в отсутствии побочных эффектов по типу эзофагитов, встречающихся при применении обычных форм Доксициклина гидрохлорида, способности накапливаться в высоких концентрациях в репродуктивных органах и активно воздействовать на инфекционный агент.

Юнидокс Солютаб назначают в дозе 200 мг в течение 10 дней.

Лабораторный контроль эффективности терапии следует проводить непосредственно по окончании этиотропного лечения: при микроскопии вагинальных мазков, окрашенных по Граму, необходимо констатировать степень эрадикации микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом; при посеве вагинального отделяемого — выявлять случаи колонизации факультативно анаэробными условно-патогенными микроорганизмами.

При сочетании бактериального вагиноза с урогенитальным хламидиозом и/или микоплазмозом лабораторный контроль необходимо повторить через 3 нед по окончании терапии.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

И. В. Хамаганова, доктор медицинских наук, профессор

РГМУ, Москва

Что такое бактериальный вагиноз (дисбактериоз влагалища)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Чурсиной Ю.А., гинеколога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Бактериальный вагиноз — это инфекционное невоспалительное заболевание, при котором во влагалище происходит обильный рост определённых микроорганизмов и резкое снижение молочнокислых бактерий, обладающих защитными свойствами.

Причины бактериального вагиноза весьма разнообразны. К ним можно отнести как банальные нарушения интимной гигиены, так и более сложные ситуации.

К факторам, влияющим на микрофлору и способствующим возникновению болезни можно отнести:

Возможен ли бактериальный вагиноз у мужчин

Бактериальный вагиноз у мужчин невозможен. Однако мужчина может быть носителем инфекции, которая станет причиной бактериального вагиноза у женщины.

Бактериальный вагиноз у ребёнка

Биоценоз микрофлоры ребёнка формируется при прохождении через родовые пути матери. Если мама — носитель возбудителей бактериального вагиноза, то такая же флора будет и у ребёнка. В таком случае у девочки может развиться бактериальный вагиноз.

Влияние вагиноза на процесс зачатия и на беременность

Бактериальный вагиноз связан со следующими заболеваниями: бесплодие, невынашивание беременности, замершие беременности, преждевременные роды, хориоамнионит (инфицирование оболочек плода и жидкости, окружающих ребёнка в утробе матери) и истмико-цервикальная недостаточность (преждевременное открытие шейки матки при беременности). В основе этих заболеваний лежит хронический эндометрит, возникающий под влиянием возбудителей вагиноза.

Симптомы бактериального вагиноза

Основной признак бактериального вагиноза — это обильные жидкие однородные выделения из половых путей с неприятным запахом. Они могут быть серого или белого цвета.

Чувство жжения и зуда также характерны для вагинита — воспалительного процесса во влагалище. От бактериального вагиноза его отличает чувство сухости влагалища, а также покраснение и отёк его оболочки.

Патогенез бактериального вагиноза

У бактериального вагиноза нет одного конкретного возбудителя — он может быть вызван различными микроорганизмами. К наиболее частым причинам вагиноза относят не только упомянутые G.vaginalis, но и фузобактерии, пептострептококки, вейлонеллу, вагинальный атопобиум, а также бактерии Peptoniphilus, Prevotella, P. bivia и M. Mulieris. Чаще всего развитие болезни провоцирует сочетание 2-3 микроорганизмов и более.

Как передаётся бактериальный вагиноз

Классификация и стадии развития бактериального вагиноза

На данный момент какая-либо классификация и разделение на стадии заболевания отсутствуют. Кода в МКБ-10 (Международной классификации болезней), который бы соответствовал диагнозу «Бактериальный вагиноз», тоже нет. Для кодирования данного состояния используются другие коды. Чаще всего его относят к «N86. Другие воспалительные заболевания влагалища», что является неправильным и не всегда корректным.

Ранее использовалась классификация, предложенная Е.Ф. Кира в 1995 году. Согласно ей, выделяли четыре типа вагинального микробиоценоза — совокупности микроорганизмов, обитающих во влагалище:

Сегодня такая классификация не используется из-за значительного расширения познаний о микробиоценозе влагалища и появлении современных методов лабораторной диагностики.

Классификация бактериального вагиноза на основании микроскопического исследования:

Осложнения бактериального вагиноза

Чем опасен бактериальный вагиноз

Диагностика бактериального вагиноза

Диагностика бактериального вагиноза обычно не представляет существенных трудностей. Тем не менее при постановке диагноза часто можно встретить ошибки: как гипердиагностику (когда пациентке приписывается болезнь, которой у неё на самом деле нет), так и гиподиагностику.

Чаще всего правильно определить заболевание удаётся уже при первом обращении женщины к врачу. В таких случаях диагноз ставится на основании характерных жалоб, данных осмотра и Рh-метрии влагалищных выделений. Иногда может понадобится достаточно обширное клинико-лабораторное обследование.

Какие показатели важны для диагностики бактериального вагиноза

В диагностике бактериального вагиноза используются критерии R. Amsel. К ним относятся:

Диагноз «Бактериальный вагиноз» устанавливается при наличии минимум трёх признаков.

Также существует полуколичественная оценка мазков влагалищной жидкости, окрашенных по Граму, по шкале от 0 до 10. Сейчас этот метод практически не используется.

Для лабораторной диагностики бактериального вагиноза применяется метод PCR Real Time в рамках комплексного анализа микрофлоры влагалища. Существует ряд тест-систем, самыми распространёнными из которых являются Фемофлор 16+КВМ и Фемофлор скрин. Данные тест-системы позволяют получить достаточно полное представление об особенностях микробиоценоза влагалища женщины и назначить обоснованное лечение.

К клиническим методам диагностики относят различные экспресс-тесты: Fem-exam, BVBlue, Pip-activity TestCard. Однако все они диагностики широко не применяются в клинической практике. В основном это связано с их недостаточной чувствительностью.

Дифференциальная диагностика с трихомониазом, кандидозом и уреаплазмозом

Лечение бактериального вагиноза

К какому врачу обратиться

Лечением бактериального вагиноза занимается гинеколог.

Когда стоит обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении симптомов бактериального вагиноза: обильных выделениях из половых путей с неприятным запахом, зуде или жжении во влагалище и в области прямой кишки, нарушении мочеиспускания и болезненных ощущениях во время или после полового акта.

Как лечить вагиноз дома. Народные средства от бактериального вагиноза

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — его должен назначать врач, иначе это может негативно сказаться на здоровье женщины.

Чем лечить бактериальный вагиноз

Для устранения бактериального вагиноза используют антисептические средства и различные комбинированные препараты. В настоящее время доказана эффективность двухэтапной схемы лечения бактериального вагиноза: первый этап заключается в применении антисептических средств, а второй — в восстановлении микрофлоры влагалища.

Существует достаточно много как зарубежных, так и российских рекомендаций и схем лечения данного заболевания. В соответствии с Евразийскими клиническими рекомендациями по рациональному применению антимикробных средств в амбулаторной практике, при устранении бактериального вагиноза следует использовать следующие препараты [7] :

Средства терапии первой линии:

Средства терапии второй линии:

Продолжительность и кратность приёма этих средств определяется врачом индивидуально. Кроме того, существует значительное количество комбинированных препаратов.

Эубиотики (пробиотики)

Для восстановления вагинальной микрофлоры могут быть использованы вагинальные капсулы с живыми лактобактериями и гель с молочной кислотой.

Особенности лечения у беременных

В первом триместре беременности не применяют препараты системного действия. Лечение проводят только местно, свечами, например «Клиндацином». Со второго-третьего триместра, помимо местного лечения, можно применять метронидазол и клиндамицин в таблетках.

Питание при бактериальном вагинозе

Соблюдение диеты на течение бактериального вагиноза не влияет. При лечении следует исключить алкоголь, так как применяемые препараты могут замедлить расщепление этилового спирта, в результате чего общее самочувствие ухудшится.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременно начатом лечении в большинстве случаев благоприятный. Иногда возможны рецидивы заболевания. При их возникновении необходим комплексный подход к пациентке, полное клинико-лабораторное обследование и исключение сопутствующих заболеваний, которые могут увеличивать риск повторного появления бактериального вагиноза. Также нужно проконсультироваться по вопросам питания и образа жизни.

В качестве профилактики возникновения бактериального вагиноза прежде всего нужно исключить такие факторы риска, как:

Существенный вклад в развитие и рецидивы заболевания вносят частые смены половых партнёров, тяжёлые сопутствующие заболевания, злоупотребление алкоголем, курение. Всего этого следует избегать.

Немаловажную роль в профилактике играет здоровый образ жизни, адекватная физическая активность и приверженность к правильному питанию — вегетарианская диета и повышенное потребление «быстрых» углеводов увеличивают риск рецидива.

Для предупреждения бактериального вагиноза нужно следовать рекомендациям по интимной гигиене:

Можно ли заниматься сексом при бактериальном вагинозе

Заниматься сексом при бактериальном вагинозе можно, так как он не относится к заболеваниям, передающимся половым путём. Однако бактериальный вагиноз ассоциирован с уреаплазмозом и микоплазмозом, поэтому клинические проявления могут возникнуть и у сексуального партнёра заражённой женщины. Кроме того, бактериальный вагиноз зачастую сопровождается характерным «рыбным» запахом и обильными выделениями, что может стать психологической преградой для полового акта.

Что такое бактериальный вагиноз (дисбактериоз влагалища)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Чурсиной Ю.А., гинеколога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Бактериальный вагиноз — это инфекционное невоспалительное заболевание, при котором во влагалище происходит обильный рост определённых микроорганизмов и резкое снижение молочнокислых бактерий, обладающих защитными свойствами.

Причины бактериального вагиноза весьма разнообразны. К ним можно отнести как банальные нарушения интимной гигиены, так и более сложные ситуации.

К факторам, влияющим на микрофлору и способствующим возникновению болезни можно отнести:

Возможен ли бактериальный вагиноз у мужчин

Бактериальный вагиноз у мужчин невозможен. Однако мужчина может быть носителем инфекции, которая станет причиной бактериального вагиноза у женщины.

Бактериальный вагиноз у ребёнка

Биоценоз микрофлоры ребёнка формируется при прохождении через родовые пути матери. Если мама — носитель возбудителей бактериального вагиноза, то такая же флора будет и у ребёнка. В таком случае у девочки может развиться бактериальный вагиноз.

Влияние вагиноза на процесс зачатия и на беременность

Бактериальный вагиноз связан со следующими заболеваниями: бесплодие, невынашивание беременности, замершие беременности, преждевременные роды, хориоамнионит (инфицирование оболочек плода и жидкости, окружающих ребёнка в утробе матери) и истмико-цервикальная недостаточность (преждевременное открытие шейки матки при беременности). В основе этих заболеваний лежит хронический эндометрит, возникающий под влиянием возбудителей вагиноза.

Симптомы бактериального вагиноза

Основной признак бактериального вагиноза — это обильные жидкие однородные выделения из половых путей с неприятным запахом. Они могут быть серого или белого цвета.

Чувство жжения и зуда также характерны для вагинита — воспалительного процесса во влагалище. От бактериального вагиноза его отличает чувство сухости влагалища, а также покраснение и отёк его оболочки.

Патогенез бактериального вагиноза

У бактериального вагиноза нет одного конкретного возбудителя — он может быть вызван различными микроорганизмами. К наиболее частым причинам вагиноза относят не только упомянутые G.vaginalis, но и фузобактерии, пептострептококки, вейлонеллу, вагинальный атопобиум, а также бактерии Peptoniphilus, Prevotella, P. bivia и M. Mulieris. Чаще всего развитие болезни провоцирует сочетание 2-3 микроорганизмов и более.

Как передаётся бактериальный вагиноз

Классификация и стадии развития бактериального вагиноза

На данный момент какая-либо классификация и разделение на стадии заболевания отсутствуют. Кода в МКБ-10 (Международной классификации болезней), который бы соответствовал диагнозу «Бактериальный вагиноз», тоже нет. Для кодирования данного состояния используются другие коды. Чаще всего его относят к «N86. Другие воспалительные заболевания влагалища», что является неправильным и не всегда корректным.

Ранее использовалась классификация, предложенная Е.Ф. Кира в 1995 году. Согласно ей, выделяли четыре типа вагинального микробиоценоза — совокупности микроорганизмов, обитающих во влагалище:

Сегодня такая классификация не используется из-за значительного расширения познаний о микробиоценозе влагалища и появлении современных методов лабораторной диагностики.

Классификация бактериального вагиноза на основании микроскопического исследования:

Осложнения бактериального вагиноза

Чем опасен бактериальный вагиноз

Диагностика бактериального вагиноза

Диагностика бактериального вагиноза обычно не представляет существенных трудностей. Тем не менее при постановке диагноза часто можно встретить ошибки: как гипердиагностику (когда пациентке приписывается болезнь, которой у неё на самом деле нет), так и гиподиагностику.

Чаще всего правильно определить заболевание удаётся уже при первом обращении женщины к врачу. В таких случаях диагноз ставится на основании характерных жалоб, данных осмотра и Рh-метрии влагалищных выделений. Иногда может понадобится достаточно обширное клинико-лабораторное обследование.

Какие показатели важны для диагностики бактериального вагиноза

В диагностике бактериального вагиноза используются критерии R. Amsel. К ним относятся:

Диагноз «Бактериальный вагиноз» устанавливается при наличии минимум трёх признаков.

Также существует полуколичественная оценка мазков влагалищной жидкости, окрашенных по Граму, по шкале от 0 до 10. Сейчас этот метод практически не используется.

Для лабораторной диагностики бактериального вагиноза применяется метод PCR Real Time в рамках комплексного анализа микрофлоры влагалища. Существует ряд тест-систем, самыми распространёнными из которых являются Фемофлор 16+КВМ и Фемофлор скрин. Данные тест-системы позволяют получить достаточно полное представление об особенностях микробиоценоза влагалища женщины и назначить обоснованное лечение.

К клиническим методам диагностики относят различные экспресс-тесты: Fem-exam, BVBlue, Pip-activity TestCard. Однако все они диагностики широко не применяются в клинической практике. В основном это связано с их недостаточной чувствительностью.

Дифференциальная диагностика с трихомониазом, кандидозом и уреаплазмозом

Лечение бактериального вагиноза

К какому врачу обратиться

Лечением бактериального вагиноза занимается гинеколог.

Когда стоит обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении симптомов бактериального вагиноза: обильных выделениях из половых путей с неприятным запахом, зуде или жжении во влагалище и в области прямой кишки, нарушении мочеиспускания и болезненных ощущениях во время или после полового акта.

Как лечить вагиноз дома. Народные средства от бактериального вагиноза

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — его должен назначать врач, иначе это может негативно сказаться на здоровье женщины.

Чем лечить бактериальный вагиноз

Для устранения бактериального вагиноза используют антисептические средства и различные комбинированные препараты. В настоящее время доказана эффективность двухэтапной схемы лечения бактериального вагиноза: первый этап заключается в применении антисептических средств, а второй — в восстановлении микрофлоры влагалища.

Существует достаточно много как зарубежных, так и российских рекомендаций и схем лечения данного заболевания. В соответствии с Евразийскими клиническими рекомендациями по рациональному применению антимикробных средств в амбулаторной практике, при устранении бактериального вагиноза следует использовать следующие препараты [7] :

Средства терапии первой линии:

Средства терапии второй линии:

Продолжительность и кратность приёма этих средств определяется врачом индивидуально. Кроме того, существует значительное количество комбинированных препаратов.

Эубиотики (пробиотики)

Для восстановления вагинальной микрофлоры могут быть использованы вагинальные капсулы с живыми лактобактериями и гель с молочной кислотой.

Особенности лечения у беременных

В первом триместре беременности не применяют препараты системного действия. Лечение проводят только местно, свечами, например «Клиндацином». Со второго-третьего триместра, помимо местного лечения, можно применять метронидазол и клиндамицин в таблетках.

Питание при бактериальном вагинозе

Соблюдение диеты на течение бактериального вагиноза не влияет. При лечении следует исключить алкоголь, так как применяемые препараты могут замедлить расщепление этилового спирта, в результате чего общее самочувствие ухудшится.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременно начатом лечении в большинстве случаев благоприятный. Иногда возможны рецидивы заболевания. При их возникновении необходим комплексный подход к пациентке, полное клинико-лабораторное обследование и исключение сопутствующих заболеваний, которые могут увеличивать риск повторного появления бактериального вагиноза. Также нужно проконсультироваться по вопросам питания и образа жизни.

В качестве профилактики возникновения бактериального вагиноза прежде всего нужно исключить такие факторы риска, как:

Существенный вклад в развитие и рецидивы заболевания вносят частые смены половых партнёров, тяжёлые сопутствующие заболевания, злоупотребление алкоголем, курение. Всего этого следует избегать.

Немаловажную роль в профилактике играет здоровый образ жизни, адекватная физическая активность и приверженность к правильному питанию — вегетарианская диета и повышенное потребление «быстрых» углеводов увеличивают риск рецидива.

Для предупреждения бактериального вагиноза нужно следовать рекомендациям по интимной гигиене:

Можно ли заниматься сексом при бактериальном вагинозе

Заниматься сексом при бактериальном вагинозе можно, так как он не относится к заболеваниям, передающимся половым путём. Однако бактериальный вагиноз ассоциирован с уреаплазмозом и микоплазмозом, поэтому клинические проявления могут возникнуть и у сексуального партнёра заражённой женщины. Кроме того, бактериальный вагиноз зачастую сопровождается характерным «рыбным» запахом и обильными выделениями, что может стать психологической преградой для полового акта.

Когда кишечная палочка больше не несет пользу, или как бороться с симптомами эшерихиоза

Кишечная палочка — это отдельный вид грамотрицательных микроорганизмов бактериальной природы, который обитает в нижних отделах кишечника и входит в состав нормальной кишечной микробиоты. Все штаммы данного микроорганизма являются безвредными кроме одного серотипа (O157:H7). При попадании в просвет толстого кишечника этот микроорганизм способен вызывать тяжелые пищевые интоксикации, приводя к резкому ухудшению общего состояния и развитию серьезных осложнений. Характер клинических симптомов инфицирования кишечной палочкой напрямую зависит от того, какой из штаммов инфекции попал в пищеварительный тракт.

Симптомы и признаки инфицирования

В зависимости от типа бактерии, которая привела к развитию эшерихиоза, распознать инфицирование можно по таким характерным признакам:

Стандартное лечение кишечной палочки включает в себя прием медикаментов, оказывающих губительное воздействие на микроорганизм, а также препараты для устранения симптомов интоксикации.

Особенности инфицирования у женщин

По статистике, эшерихиозы чаще диагностируются у женщин различного возраста, при этом патогенные серотипы бактерий обнаруживаются в просвете толстого кишечника, во влагалище и мочевыводящих путях. Если говорить о причинах возникновения кишечной палочки в моче, то спровоцировать данное явление могут такие факторы:

Важно помнить, что лечение симптомов кишечной палочки в моче у женщин народными средствами может обернуться развитием тяжёлого инфекционно- воспалительного процесса в области почек и мочевыводящих путей.

Нередко, патогенные штаммы бактерии обнаруживаются в мазке из влагалища у женщин. Если в мазке у женщины обнаружена кишечная палочка, лечение включает не только использование лекарственных средств, но и полный отказ от ношения нижнего белья из синтетических материалов, а также временный отказ от незащищенной интимной близости.

Появление данного микроорганизма в моче у женщин в период вынашивания ребенка, не является редкостью. На этапе беременности, под воздействием гормональных факторов наблюдается снижение общего иммунитета, что создает благоприятные условия для проникновения и размножения болезнетворных микроорганизмов. Если у беременной женщины появились симптомы кишечной палочки в моче, лечение рекомендовано не откладывать, так как эшерихиоз может обернуться тяжелыми последствиями как для её организма, так и для организма развивающегося плода.

Лечение

Для лечения симптомов кишечной палочки у взрослых и детей используются такие группы препаратов:

Для того чтобы пробиотики, содержащие бифидум и лактобактерии, могли эффективно восстановить микрофлору, их приём необходимо сочетать с пребиотиками, которые создают благоприятную среду для размножения полезных бактерий. Высокую результативность при эшерихиозе доказал комбинированный препарат Стимбифид Плюс, который относится к метапребиотикам, и содержит уникальную комбинацию фруктополисахаридов и фруктоолигосахаридов.

Метапребиотик Стимбифид Плюс обеспечивает микрофлору толстого кишечника и влагалища уникальным питанием, чем стимулируют её размножение. На основании полученных результатов клинических исследований, была составлена сравнительная характеристика эффективности Стимбифид Плюс и других препаратов, влияющих на состав кишечной микрофлоры. Метапребиотик доказал свое абсолютное лидерство. Биодобавка Стимбифид Плюс одинаково эффективна для профилактики как эшерихиозов, так и для их других заболеваний.

Как избежать инфицирования

Для того чтобы избежать развития эшерихиозов, рекомендовано соблюдать такие правила:

Беременным женщинам, а также лицам, падающим в группу риска по инфицированию кишечной палочкой, с профилактической целью рекомендовано принимать метапребиотик Стимбифид Плюс в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Что нужно знать о бактериальном вагинозе

Многие женщины сталкиваются с симптомами влагалищного дисбиоза. Обильные выделения, молочно-серого цвета и с неприятным запахом часто путают с «молочницей» и проводят «соответствующее» самолечение.

В большинстве случаев, такая стратегия быстрее навредит, чем поможет, поскольку причиной может быть бактериальный вагиноз (БВ).

Что такое баквагиноз

Согласно официальному определению, это невоспалительное заболевание влагалища, характеризующееся резким снижением или полным отсутствием лактофлоры и её заменой на анаэробные бактерии, среди которых наиболее распространены Gardnerella vaginalis (гарднерелла) и Atopobium vaginae (атопобиум).

У здоровых женщин репродуктивного возраста влагалищный микробиом на 95% представлен лактобактериями. Их способность к кислотообразованию (молочная кислота) и продукции перекиси водорода способствует поддержанию кислого pH и подавлению роста остальных микроорганизмов.

Оставшиеся 5% микрофлоры занимают более 300 видов аэробных и анаэробных микроорганизмов, среди которых:

Факторы риска и симптомы

Колонизация влагалища микрофлорой, связанной с баквагинозом, особенно Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, сопровождается:

Отека и покраснения обычно не наблюдается, что является отличительным признаком от банального вагинита и кандидоза влагалища («молочницы»).

Диагностика

Самым простым, но косвенным, признаком нарушения влагалищной микрофлоры служит повышение pH >4,5. Для проведения такого «анализа» требуются всего лишь тест-полоски для измерения рН, доступные к покупке в любой аптеке. Однако, чтобы выявить возбудителя и начать адекватную терапию такой диагностики, конечно, недостаточно.

Современным и высокоточным методом диагностики влагалищных дисбиозов служит комплексное исследование «Флороценоз».

Этот тест разработан научными специалистами совместно с практикующими клиницистами. И предназначен для определения состава и соотношения нормальной и условно-патогенной флоры влагалища методом ПЦР.

Исследование представлено в 3-х вариантах для различных клинических ситуаций:

Название теста «говорит само за себя», а в результате будет отражено количество:

2. В случае, когда есть подозрения на нарушения более «широкого спектра», к применению рекомендован «Флороценоз», включающий подсчет:

3. При необходимости в дополнительной диагностике ИППП – подходит «Флороценоз – комплексное исследование», включающий в себя подсчет «классического состава» бактерий + выявление ДНК «виновников» ИППП:

Готовность анализов составляет 4-5 дней, а результат можно получить по электронной почте, в личном кабинете на сайте или в любом удобном отделении KDL.

Вагинальная микрофлора

Вагинальная микрофлора (вагинальная флора) – микроорганизмы, которые населяют влагалище. Они являются частью общей человеческой микрофлоры. Количество и тип этой флоры определяет состояние здоровья женщины.

В норме в мазке на микрофлору должны преобладать бактерии рода Лактобациллы (лактобактерии), защищающие от патогенных микроорганизмов. Лактобактерии производят молочную кислоту, которая, как предполагается, препятствует развитию патогенных бактерий (золотистого стафилококка, кишечной палочки и др.). Также они вырабатывают перекись водорода, обладающую широким противомикробным спектром действия, и различные бактериоцины, которые также убивают других бактерий, но имеют более узкое направленное действие.

Правила забора материала для определения бактериальной микрофлоры

Процедура забора биологического образца проходит безболезненно. Доктор вводит гинекологическое зеркало с центральным фиксатором, позволяющее расширить влагалище для осмотра поверхности шейки матки. Материал со стенки половых органов берется специальной щеточкой или ватным тампоном.

В норме, кроме лактобактерий, в мазке допускается присутствие гарднерелл и кандид в малом количестве. При снижении иммунитета патогенные микроорганизмы начинают быстро размножаться, подавляя «молочные» бактерии. Это приводит к нарушению кислотности, что чревато развитием дисбактериоза влагалища, а также гарденелезом и кандидозом.

В мазке на флору оцениваются следующие показатели:

- Клетки плоского эпителия, выстилающего стенки влагалища. В норме они единичные. Большое количество может указывать на воспаление. Отсутствие клеток плоского эпителия может говорить об атрофии слизистой при дефиците женских половых гормонов. Лейкоциты, функция которых обезвреживать возбудителей инфекции. Превышение их нормы (свыше 10 в поле зрения) также говорит о возможном воспалительном процессе; Грамположительные палочки – лактобактерии (лактобациллы) или палочки Додерлейна. Эти микроорганизмы являются основой влагалищной флоры здоровой женщины. Снижение количества лактобацилл указывает на дисбактериоз влагалища и сопровождает большинство инфекционных заболеваний половых органов; Слизь – секрет, выделяемый железами канала шейки матки. В стенках влагалища нет желез, вырабатывающих слизь. В норме количество слизи, выделяемое и впитываемое во влагалище, примерно равно, поэтому слизь обнаруживается лишь в небольших количествах. Увеличение количества слизи (более 5 мл в сутки) может говорить о воспалении в канале шейки матки; «Ключевые» клетки – это клетки плоского эпителия, которые отделились от слизистой и со всех сторон окружены бактериями. Преимущественно гарднереллами. Наличие этих клеток свидетельствует о влагалищном дисбактериозе; Различная флора, которая присутствует во влагалище. Указываются виды бактерий, которые были обнаружены при осмотре мазка под микроскопом. Палочковая флора считается нормой, поскольку лактобактерии имеют форму палочек. Коковая флора является тревожным признаком. Смешанная флора означает, что в мазке большое количество и палочковидных и кокковых микроорганизмов, что бывает при бактериальном вагинозе.

Микрофлора половых путей в различные периоды жизни женщины неодинакова и отражает влияния комплекса факторов внутренней и внешней среды.

Исследование мазка на микрофлору – это важная и быстрая диагностика, позволяющая на ранних стадиях выявить серьезную патологию. Своевременное и правильное лечение позволит избавиться от заболевания, не допуская его перехода в хроническую стадию. Молодым девушка и женщинам, планирующим стать мамой, следует уделить большое внимание репродуктивному здоровью, чтобы в будущем не столкнуться с проблемой зачатия или благополучного вынашивания беременности.

В СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ Вы можете сдать мазок на определение микрофлоры влагалища, а также на онкоцитологию. Наши врачи клинической лабораторной диагностики квалифицированно выполнят анализы, а врачи-гинекологи

Вагинальный кандидоз

Что такое вагинальный кандидоз? Причины заболевания

Вагинальный кандидоз – это заболевание мочеполового тракта воспалительного характера, обусловленное дрожжеподобными грибами рода Candida.

В большинстве случаев причиной вагинального кандидоза является вид Candida Albicans. Он может успешно размножаться в бескислородной среде и особенно хорошо растет на тканях, в которых содержится большое количество гликогена, в том числе на слизистой женских гениталий. В последнее время врачи все чаще обнаруживают других возбудителей рода кандида, но общая частота их встречаемости не превышает 15-30%.

Симптомы вагинального кандидоза

Классическими признаками вагинального кандидоза являются:

Как правило, дискомфорт усиливается во второй половине дня, а у некоторых женщин перед менструацией. Во время гинекологического осмотра врач обнаруживает отечность и покраснение слизистой половых путей, а также специфические белые или желтовато-белые творожистые густые вагинальные выделения.

При осложненном течении заболевания на коже вульвы и слизистых оболочках, задней спайки и перанальной области появляются трещины; при рецидивирующем кандидозном вульвовагините выражены сухость, атрофичность, лихенификация в области поражения, скудные беловатые вагинальные выделения.

Особенности развития заболевания (патогенез)

Грибки из рода Candida постоянно обитают на коже и слизистых человека. При нормальном иммунитете они не вызывают никаких неприятных симптомов, но при его снижении начинается активное размножение возбудителя. При классическом течении воспаление не выходит за пределы слизистых, но при тяжелой форме он может проникать в подлежащие ткани и кровеносные сосуды, распространяясь таким образом по всему организму.

Классификация

Существует несколько типов классификации вагинального кандидоза. В зависимости от особенностей течения выделяют острую и хроническую (рецидивирующую) формы болезни. В первом случае патология характеризуется яркими симптомами и возникает не чаще четырех раз в год. При хронизации симптоматика, как правило, менее выражена, а само заболевание рецидивирует 4 раза в год и чаще.

В зависимости от наличия осложнений выделяют неосложненный и осложненный вагинальный кандидоз. В первом случае процесс протекает относительно легко и достаточно быстро купируется при подборе адекватной терапии. Как правило, он возникает у женщин, не имеющих дополнительных факторов риска (сахарный диабет, иммунодефицитное состояние различного происхождения).

Осложненная форма вагинального кандидоза характеризуется выраженными признаками, негативным образом влияющими на повседневную жизнь пациентки. Как правило воспаление распространяется на наружные половые органы, провоцирует появление язв и трещин. Такая форма часто рецидивирует.

Локализация патологического процесса позволяет выделить три формы заболевания:

Осложнения

Большинство осложнений вагинального кандидоза связано с распространением воспалительного процесса на расположенные рядом органы и ткани и присоединением бактериального воспаления. Оно возникает на фоне резкого снижения местного иммунитета. Наиболее часто пациентки сталкиваются со следующими проблемами:

Помимо распространения инфекции, вагинальный кандидоз может грозить развитием стеноза (сужения) влагалища. Это состояние возникает при хроническом воспалении, которое приводит к разрастанию рубцовой ткани и сужением просвета органа. Это приводит к значительному затруднению половой жизни.

Вагинальный кандидоз очень опасен для беременных, поскольку без лечения не исключено инфицирование плода, что может привести к его гибели.

В послеродовом периоде у женщин возможно развитие кандидозного эндометрита.

Диагностика

Диагностика вагинального кандидоза начинается со сбора жалоб. Гинеколог уточняет, что беспокоит пациентку, когда и при каких обстоятельствах появились конкретные проблемы, а также какие меры принимались для их устранения и с каким эффектом. Уделяется внимание анамнезу: перенесенным заболеваниям (особенно важны воспаления урогенитального тракта, ЗППП), количеству беременностей и родов, количеству половых партнеров и т.п.

Следующий этап диагностики – это осмотр на гинекологическом кресле, в ходе которого врач выявляет характерные изменения: отечность, покраснения, выделения и налет. При нанесении на ткани раствора Люголя на них визуализируются белые точки, напоминающие манку, что является характерным признаком заболевания. Для подтверждения диагноза врач назначает:

При необходимости (например, при рецидивирующем течении заболевания) проводятся тесты на выявление факторов риска: повышенный уровень глюкозы крови, иммунодефицит и т.п.

Лечение вагинального кандидоза

Специфическое лечение, направленное на устранение вагинального кандидоза, проводится только после выявления возбудителя и при наличии у пациентки признаков заболевания. Основой терапии являются специфические противогрибковые средства: нистатин, клотримазол, кетоконазол, флуконазол, нитрофунгин и другие. Конкретный препарат, его доза, кратность приема и длительность курса подбираются в индивидуальном порядке в зависимости от особенностей течения заболевания, наличия сопутствующих патологий и других факторов.

Если речь идет об остром неосложненном процессе, препараты назначаются в местной форме в виде свечей, вагинальных таблеток или кремов. Они вводятся непосредственно в половые пути, где останавливают активное размножение возбудителя.

При наличии осложнений, а также при хроническом течении заболевания используются препараты системного действия в виде таблеток для приема внутрь. Схема применения подбирается в индивидуальном порядке.

До полного устранения проявлений вагинального кандидоза необходимо соблюдать половой покой, чтобы минимизировать травмирование воспаленных стенок половых путей. При хроническом течении необходимо использовать презервативы. Эффективность терапии оценивается через 14 дней после начала лечения.

Прогноз и профилактика

Чтобы полностью вылечить вагинальный кандидоз, необходимо как своевременно обратиться к врачу, так и выполнять все его рекомендации. Противогрибковые препараты продаются в аптеках без рецепта, но самодеятельность в этом случае не только неэффективна, но и опасна. Только специалист может правильно подобрать необходимые средства, определить особенности их приема, а также проконтролировать действие лекарств.

Важно понимать, что намного проще предупредить вагинальный кандидоз, чем лечить его. Чтобы минимизировать риск развития заболевания, необходимо придерживаться следующих правил:

Вагинальный кандидоз – это неприятное заболевание, которое вполне можно предупредить, а при необходимости – быстро вылечить. Главное своевременно обратиться к врачу и выполнять все его рекомендации.