Чем лечить понос у маленьких поросят

Диарея у поросят

Для поросят-сосунов диарея крайне опасна, поскольку может привести к быстрой гибели из-за обезвоживания организма. Диарея – важный симптом целого ряда заболеваний незаразной этиологии (гастриты, энтериты и колиты), а также инфекционных, инвазионных или паразитарных болезней.

Гастриты, энтероколиты незаразной этиологии у поросят могут быть вызваны разными причинами: грязная вода в поилках, плохо переваримые или недоброкачественные корма, испорченные пищевые отходы, поедаемые животными инородные предметы (частички тряпки, камешки, опилки и др.), а также недоедание и переедание, резкая смена корма, ранний отъем от свиноматки. Важную роль в развитии указанных заболеваний играют способствующие (второстепенные) факторы. Так, особый уход нужен поросятам, отстающим в росте и развитии (гипотрофики), поскольку у них отмечается задержка формирования пищеварительной и иммунной системы.

Диарея у поросят может быть спровоцирована плохими санитарными условиями (грязное или холодное помещение), ненадлежащим уходом, отравлениями токсичными веществами (моющие и чистящие средства, инсектициды).

Воспалительные процессы в органах пищеварения развиваются и на фоне нарушения обмена веществ, в том числе гиповитаминозов. К примеру, витамин А обеспечивает нормальное функционирование слизистых оболочек, витамин Д участвует не только в минерализации хрящевой модели скелета, но и в работе иммунной системы.

Серьезную опасность представляют и инфекционные заболевания, протекающие с диарейным синдромом. Они могут быть вызваны бактериями (колибактериоз, сальмонеллез) и вирусами (ротавирусная инфекция, коронавирусный и энтеровирусный гастроэнтерит).

Среди паразитарных болезней свиней, сопровождающихся поражением кишечника, наиболее распространен аскариоз (аскаридоз).

Симптомы очевидны

Основной клинический признак гастроэнтероколитов незаразной этиологии – увеличение частоты испражнений до 5–6 раз и более в сутки. При этом каловые массы жидкие, зеленого или желтого цвета, имеют затхлый или кислый запах. Кожа вокруг анального отверстия и в области промежности испачкана фекалиями. В дальнейшем у поросенка усиливаются признаки обезвоживания: видимые слизистые оболочки становятся суховатыми, кожа – малоэластичной. Шоколадный цвет каловых масс, примеси свернувшейся крови свидетельствуют о наличии желудочного или кишечного кровотечения.

При вирусных гастроэнтеритах симптомы появляются внезапно на фоне хорошего кормления. Отмечается рвота и кратковременное повышение температуры тела на 1–2 о С (нормальная температура у поросят – 39–40 о С, у взрослых свиней – 38–40 о С.). Температуру тела у животных определяют обычным термометром, введя его в прямую кишку.

Гастроэнтериты бактериального происхождения характеризуются выраженной лихорадкой, синюшностью кожи в области ушных раковин, пятачка, подгрудка, живота, паховой области. При этом каловые массы вспененные, зловонные.

В случае аскариоза у животных сначала появляется кашель (личинки паразита мигрируют через легкие), а через 2–3 недели – диарея.

Первая помощь

При появлении у поросят диареи прежде всего следует исключить используемый корм, так как чаще всего понос появляется из-за проблем с кормлением. В первый день еда полностью исключается, разрешено только питье в большом количестве. Это позволит ослабленному кишечнику передохнуть и восстановиться. На следующий день можно предложить больным немного качественного комбикорма, рисовой каши. Отлично справляется с симптомами диареи рисовый отвар, который, обладая обволакивающим свойством, защищает стенки желудка и кишечника.

Важно знать, что при лечении диареи у поросят все вяжущие средства следует давать натощак.

Для заболевших животных нужно подготовить объемную соломенную и обязательно подогретую подстилку. Поросята с удовольствием на нее лягут, к тому же тепло благоприятно воздействует на работу кишечника.

Чтобы восстановить в организме водно-солевой баланс, в первую очередь применяют растворы электролитов с углеводами, поскольку поставить капельницу поросенку практически невозможно. Можно использовать препарат регидрон – дозированный порошок, из которого готовят раствор для перорального применения (1 пакетик х 1 л кипяченой воды). Готовый раствор охлаждают до комнатной температуры, еще раз перемешивают, затем задают животному небольшими порциями в течение 4–10 ч. Рекомендованная доза – 50–100 мл на 1 кг массы. Если под рукой нет данного средства, его можно заменить приготовленным в домашних условиях раствором соли и сахара (по 1 ч. ложке на 1 стакан воды). Помните, что свиньи очень чувствительны к поваренной соли, поэтому ее избыток в растворе может вызвать отравление и погубить поросенка.

Полезны отвары из ромашки, дуба, крапивы. А во избежание интоксикации нужно дать животному адсорбирующие препараты, которые помогут быстро вывести токсины из организма. Отлично с этой ролью справляются самые безопасные для молодого животного лекарства: смекта, полифам, активированный уголь.

Без ветеринара не обойтись

Обязательно вызовите ветеринарного врача, который по состоянию животного установит диагноз и назначит дополнительное лечение, а при необходимости отберет пробы каловых масс для дополнительных исследований.

Антибактериальные препараты (сульфаниламиды, нитрофураны, антибиотики, хинолоны) назначает только ветеринарный врач и исключительно при подозрении на диарею инфекционного происхождения (повышение температуры, пенистые фекалии, цианоз кожи). Как и у человека, то или иное лекарство должно применяться после так называемой «подтитровки» (выделение культуры бактерий из содержимого кишечника больного животного с последующим определением чувствительности этой культуры к антибактериальным препаратам).

Самостоятельное применение антибиотиков и других противомикробных препаратов может привести к таким нежелательным последствиям, как отравление животного из-за неправильной дозировки; развитие дисбактериоза кишечника с последующим ухудшением клинического состояния и, наконец, слабый эффект или его отсутствие. Кроме того, имеющиеся на рынке ветеринарные препараты предназначены для групповых обработок животных, да и большинство антибиотиков отпускаются в аптеках только по рецептам. Именно поэтому необходима помощь ветеринарного врача в выборе лекарства и определении дозировки исходя из клинической картины, возраста и массы поросенка. После антимикробной терапии нужно обязательно провести курс лечения пробиотиком (эти средства есть в ветеринарных аптеках, консультацию по применению можно получить у провизора).

Профилактика

Чтобы предупредить диарейные болезни у поросят, следует соблюдать правила ухода. Это, прежде всего, содержание животных в сухом и чистом помещении, своевременная смена подстилки, поение только чистой водой, кормление в одно и то же время. К тому же корм для маленьких поросят нужно тщательно измельчать, новый – вводить постепенно, небольшими порциями во избежание стрессовой ситуации. А гиповитаминозы и микроэлементозы у животных предупредит максимально разнообразный рацион.

Диарея у поросят – как предупредить опасную болезнь у отъемышей

Большинство свиноводческих хозяйств принимают профилактические меры, чтобы ограничить экономические последствия диареи после отъема, включая безопасные кормовые составы, добавление оксида цинка, использование антибиотиков и кормовых добавок. Активная профилактика путем пероральной вакцинации была недавно добавлена к этому ряду заградительных мер против диареи

Послеродовая диарея является важным кишечным заболеванием, которое возникает в первую неделю после отъема на 3-7 день.

Болезнь характеризуется обезвоживанием, потерей веса и гибелью поросят и считается экономически значимой по причине потери поголовья, изнеможения поросят, замедления роста и больших затрат на лекарства.

На некоторых свиноводческих фермах эпизод диареи может быть отложен до того, как закончится действие приема оксида цинка, что обычно происходит примерно через 14 дней после отъема.

В чем причина заболевания?

Кишечная палочка является наиболее важным патогеном, выявленным в качестве причины диареи после отъема у поросят во всем мире.

Наиболее важными факторами вирулентности являются факторы адгезии, за которыми следуют энтеротоксины. Факторы адгезии позволяют бактериям E.coli прикрепляться к стенке кишечника, в частности, через участки адгезии F4 (K88) и F18. Образующиеся энтеротоксины провоцируют возникновение диареи из-за нарушения электролитного баланса на уровне кишечной стенки. Основываясь на обеих группах факторов вирулентности, кишечная палочка, ассоциированная с диареей после отъема, также идентифицируется как энтеротоксигенная кишечная палочка (ETEC).

Во всем мире отмечается увеличение случаев возникновения поносов после отъема от F4- и F18-ETEC.

Использование современных профилактических и лечебных альтернатив поддерживает поросят, что приводит к уменьшению симптомов диареи после отъема.

Однако такой подход не всегда приводит к оптимальным результатам.

Добавление оксида цинка обеспечивает только временную защиту от роста кишечной палочки в кишечнике, хотя недавние исследования с различными концепциями питания продемонстрировали, что оптимальные характеристики роста не были достигнуты с использованием этого специфического подхода.

Диагноз диареи после отъема может быть выполнен с помощью сочетания типичных клинических признаков (фекальные выделения, поросята, смертность) в зависимости от времени проблемы относительно отлучения от груди. Этот клинический диагноз может быть подтвержден путем вскрытия и последующего бактериологического исследования. Факторы вирулентности могут быть обнаружены с использованием лабораторной методики ПЦР.

Альтернативная вакцинация живыми бактериями

Поиск эффективных профилактических мер против диареи у поросят остаются головной болью как для свиноводов, так и для их консультантов.

Однако, в настоящее время возрастающая проблема устойчивости к антибиотикам и связанное с этим давление на сектор свиноводства, позволяют предположить, что в долгосрочной перспективе нужны альтернативы.

Оксид цинка в настоящее время все еще является популярной практикой борьбы с колибактериозом во многих европейских странах, хотя поросята не используют свой максимальный потенциал роста и развития, получая это вещество.

Живая апатогенная вакцина против кишечной палочки, содержащая 2 разных штамма кишечной палочки, а именно F4 и F18, может обеспечивать местную защиту посредством стимуляции выработки местных антител в тонкой кишке.

Вакцина вводится, по крайней мере, за 7-8 дней до появления клинических проблем у поросят после отъема.

В течение 7 дней после вакцинации у поросят присутствует местная защита от последующего заражения патогенными бактериями E.coli в ранний период после отъема.

Антитела IgA прикрепляются к фимбриям F4 или F18 из проглоченных бактерий E.coli и предотвращают прикрепление этих патогенных бактерий к клеткам кишечника и любую последующую пролиферацию.

В долгосрочной перспективе снижение инфекционного давления на уровне фермы приводит к стабильным клиническим результатам с использованием оральной вакцинации против кишечной палочки с постоянным сокращением использования антибиотиков и отсутствием необходимости в дополнительных профилактических мерах, таких как включение оксида цинка или других альтернатив в диета.

В целом, у привитых поросят отмечали лучший рост, что обеспечивает фермеру четкую отдачу от инвестиций.

Диарея у неонатальных поросят: Причины и основные агенты

Неонатальная диарея это распространенное и зачастую неприятная патология. Сегодня четыре специалиста из разных стран поделятся своими знаниями и мнениями.

В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенные агенты. Следующие статьи будут посвящены превентивным стратегиям со схемами вакцинации, мойки и дезинфекции; профилактическим методам, обратной связи и биобезопасности; влиянию питания свиноматок перед опоросом на данную патологию; и закончим схемой лечения при возникновении вспышки.

Как часто диарея появляется у неонатальных поросят?

Четыре профессора считают, что данная патология, с которой нам приходится сегодня сталкиваться, является чрезвычайно важной.

Относительно частоты возникновения, г-да Акерман, Кантин, Гуедес и Вреге согласны, что данная патология часто встречается на фермах и в последние годы становится более распространенной.

Г-н Кантин особо отмечает, что неонатальная диарея наиболее распространена со 2го по 6-7 день лактации и может поразить 80-90% фермы. В основном она появляется у свинок, частота возникновения доходит до 50%, однако, может наблюдаться и у свиноматок, поросившихся несколько раз – 30-35%, в основном поражаются свиноматки, поросившиеся два и шесть раз. Обычно мы видим водянистую диарею и очень грязных и обезвоженных поросят, которые сбиваются в кучу на теплых матах, как на фото 1 или даже на свиноматке.

Фото 1. У трехдневных поросят наблюдается желтая водянистая диарея;они очень грязные и мокрые. Поросятам холодно, они сбиваются в кучу на теплом мате.

Кантин и Вреге считают, что большинство случаев встречается у свинок.

Наши эксперты особо отмечают многофакторную природу диареи и важность корректной диагностики, которая поможет отличить диарею, связанную с условиями окружающей среды, менеджментом или питанием от диареи, вызванной инфекционными агентами.

Вреге очень образно объясняет идею баланса между инфекционной нагрузкой и профилактическими мерами, связанными с менеджментом, иммунизацией, гигиеной и т.д. Существуют фермы, где диарея отсутствует длительное время, а затем, появляется вновь, при этом каких-либо существенных изменений перед этим не было. Это происходит из-за нарушения данного баланса. В тоже время, существуют фермы, где внедрение лишь нескольких мер помогает избежать диареи, а есть где ее избежать не получается даже при внедрении очень многих профилактических мер. Это происходит потому, что баланс между инфекционной нагрузкой, иммунитетом, генетикой, кормлением, условиями окружающей среды и т.д. является уникальным для каждой фермы.

Какие инфекционные агенты диагностируются чаще всего при этой патологии?

Касательно наиболее распространенных агентов Гуедес отмечает, что основной проблемой при диагностике является этиологический агент, так как обычно на фермах находят смешанные инфекции с по крайней мере двумя агентами. Он выделяет, что чрезвычайно важно не забывать использовать гистопатологию, которая позволяет нам определить тип вызванного поражения и, таким образом, определить основной агент. Эта методика не специфична, но очень чувствительна и может привести нас к диагностике основной проблемы или даже обнаружению повреждений и непосредственной борьбе с вызвавшим ее агентом. Внимание только на обнаруженных агентах, а не на поражении в целом может привести к ошибкам.

Когда мы спросили наших экспертов какие по их опыту агенты, вызывающие диарею, являются основными, то мнения разделились.

Гуедес ставит на первое место Clostridium difficile. Он объясняет: Количество диагноза C. difficile за последние годы сильно увеличился, как при диагностике на фермах, основанной на симптомах и вскрытии, так и при лабораторной диагностике.

Он рассказывает, что Clostridium Perfringens типа А не диагностируется в Бразилии, так как не совсем ясно, как его диагностировать, поэтому если проведены все тесты и нет результатов они считают, что это он.

Г-н Кантин особо отмечает, что обычно присутствует несколько агентов. Ротавирус присутствует практически всегда, говорит он, но во многих случаях контролирования ротавируса недостаточно для решения проблемы. Обычно присутствует второй агент, иногда это E. coli (обычно бета-гемолитический), в других случаях это Clostridium.

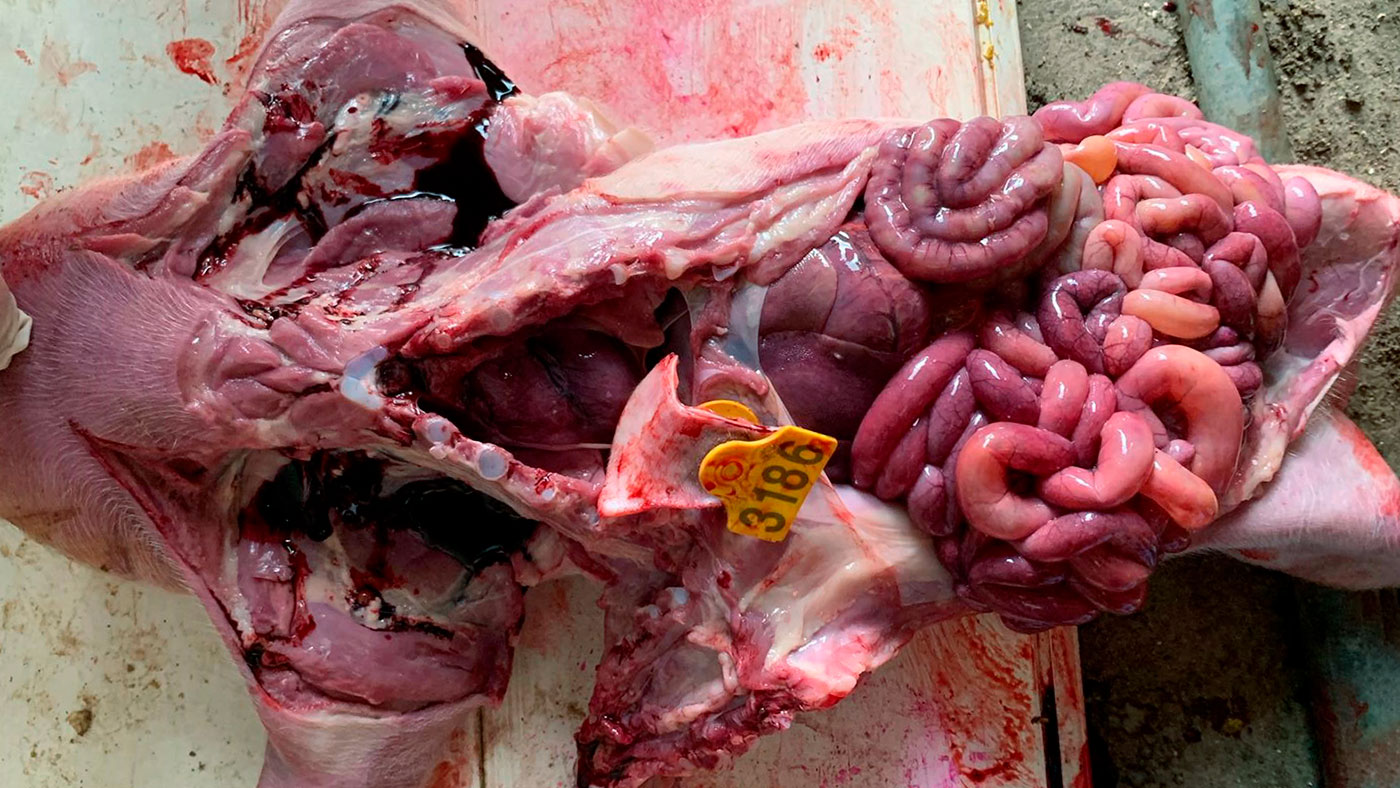

Фото 2: Желудочно-кишечный тракт подсосного поросенка, в котором наблюдается затор в тонком кишечнике и скопление желтой жидкости. В этом случае была диагностирована бета-гемолитическая E.coli.

Он также поднимает еще один важный вопрос: на некоторых фермах с клинической эпизоотической диареей свиней она сохраняется в хронической форме и обнаруживается у поросят в возрасте нескольких дней.

Г-н Акерман без колебания называет Ротавирус основным агентом, особенно А и С как самые распространенные. По его мнению, Ротавирус В также вызывает проблемы, хотя он признает, что другие коллеги не считают, что он играет существенную роль.

На второе место он ставит C. perfringens типа A и C. Difficile . Акерман объясняет, что гемолитический токсин C. perfringens типа A вызывает проблемы, хотя он отмечает, что этот вопрос вызывает дискуссию и среди ветеринаров разных стран нет единого мнения. Тем не менее, широкое распространение коммерческих вакцин означает, что проблемы, вызванные C. perfringens типа C практически отсутствуют. Диарея, вызванная E. Coli также хорошо контролируется профилактической вакцинацией.

Конечно, инфекционный гастроэнтерит, ЭДС или дельта-коронавирус могут вызывать серьезные проблемы, но они появляются в форме эпидемических вспышек и не на постоянной основе. Кокцидоз – тоже является проблемой, которая начала распространяться. Он отмечает, что при дифференциальной диагностике в США не следует забывать о гриппе и вирусе долины Сенека.

Вреге ставит на первое место E.Coli и C. Perfringens типа C. Он объясняет, что C. Perfringens типа A сегодня часто диагностируется, но на его взгляд, он не всегда играет патогенную роль. Случаи Ротавирусов типа А и С также часто встречаются.

В следующей статье мы обсудим превентивные стратегии, которые помогут с ней бороться.

Диарея поросят: сигнал «SOS» от подопечных

О. Семенко, канд.вет.наук, доцент,

Проблема диареи у молодняка сейчас достаточно тривиальна. Но именно такой, обыденный, подход к её диагностике и лечению со стороны ветеринарного специалиста обусловливает увеличение падежа поголовья. В свою очередь, снижение общей резистентности организма при паразитарных заболеваниях животных приводит к возникновению ассоциированных заболеваний, когда на фоне развития паразитарных заболеваний развивается инфекционная патология. И тогда ветеринарные врачи хозяйств начинают бить тревогу, но уже поздно.

Для точности постановки диагноза стоит воспользоваться большим количеством образцов. Специалисты советуют на небольших фермах отбирать пробы от 3 до 5 поросят в гнезде (образцы из одного гнезда можно объединить), а на промышленных комплексах исследуют не менее 5-10 % приплода.

При постановке диагноза учитывают клинические признаки заболевания, эпизоотологические данные, патологоанатомические изменения, однако решающим фактором в постановке диагноза является обнаружение ооцист в пробах фекалий больных животных, которые исследуют методами Фюллеборна, Котельникова или Дарлинга (берут во внимание интенсивность инвазии). Наличие в поле зрения микроскопа только отдельных ооцист свидетельствует о субклиническом течении заболевания или паразитоносительстве.

При патологоанатомическом вскрытии трупов делают соскобы со слизистой оболочки, которые исследуют компрессорным методом на наличие ооцист.

Лечение должно быть эффективным

Экономические убытки заболевание начинает приносить уже при первых симптомах. Животному приходится бороться с инфекцией силой собственного иммунитета. Так что первоочередная подача поросятам электролитов не только поможет при борьбе с болезнью, но и предохранит от обезвоживания организма.

Как распознать болезнь клинически?

Подострая и хроническая формы:

О кокцидиозах детальнее

Экономически самыми убыточными протозоозами для свиноводческих хозяйств являются кокцидиозы: эймериоз и изоспороз.

Особенности этиологии кокцидиозов

| Показатель | Эймериоз | Изоспороз |

|---|---|---|

| Обнаружение клинических симптомов у молодняка в возрасте | С 20-х суток | С 5-х суток |

| Максимальный показатель зараженности у поросят в возрасте | 4-6 мес. | 15-20 суток |

| Выраженная сезонность проявления | Весенне-летний период заболевания | |

| Источник инвазии | Больные животные и паразитоносители (животные старших возрастных групп и взрослые свиньи) | |

| Наиболее восприимчивые к заболеванию животные | Молодняк, в особенности при резком переходе от одного типа кормления к другому или при несбалансирванном рационе | |

| Носители возбудителя | Переболевшие свиньи. Поросята могут заражаться с первых дней жизни от свиноматок через загрязненные фекалиями соски. Возникновению заболевания способствует скученное содержание животных, антисанитарное состояние свинарников. | |

| Возможность повторного заражения | Животные невосприимчивы к повторному заражению (но только к тем видам, которыми было вызвано заболевание). | |

Виды ооцист

Профилактические мероприятия

Одним из первоочередных мероприятий профилактики кокцидиозов является обеспечение животных полноценным сбалансированным рационом и организация надлежащих условий содержания. Так, например, охлаждение поросят замедляет перистальтику кишечника, что делает их более восприимчивыми к кишечным заболеваниям. Потому температура в станке для опоросов в течение первых нескольких дней после рождения должна быть 20-25 о С.

Помещения и выгульные площадки очищают от фекалий и проводят дезинвазию горячим 3-4 % раствором едкого натра, 5 % эмульсией дезонола, 3 % раствором глутарового альдегида.

Помещение должно быть сухим. Для борьбы с влажностью можно использовать сухие стружки для покрытия пола, которые сменяют каждый день. Завезенный в хозяйство ремонтный молодняк выдерживают в карантине с соблюдением всех соответствующих лабораторных исследований и профилактических паразитологических обработок.

В неблагополучных хозяйствах свиноматкам в период супоросности двумя 5-дневными курсами с 3-4-недельным интервалом назначают препараты: Байкокс 5 %, Бровасептол, Бровитакокцид, Тримеразин, Трибрисен, Дитревит-480. Их применяют свиноматкам также в первую декаду после опороса.

Канадский взгляд на проблему

Ученые с Онтарио провели исследования касательно влияния кокцидиозов на поросят. Большинство из них показали, что у больных животных значительно снижаются приросты на пятой неделе после рождения.

Ученые также подчеркнули, что фермы, на которых не используют моющие вещества для очистки станков для опороса, имеют больший риск появления кокцидиозов (на 1,7 %) сравнительно с теми фермами, где их применяют. Однако только обработка дезинфектантами не является гарантией безопасности против появления кокцидиоза в хозяйстве.

Поэтому самыми эффективными методами борьбы является совместная дезинфекция помещения и оборудования с параллельным применением схем для профилактики и лечения животных.

Практические исследования

Ю. Кичилюк, канд. вет. наук, НУБиП Украины:

Кокцидиозы остаются одной из главных паразитологических проблем животноводства. Так, по результатам проведенных исследований в условиях 15 хозяйств северо-западных областей Украины 100 % из них оказались неблагополучными по эймериозу и 94 % по изоспорозу.

Регистрировали эти болезни у животных всех возрастов, но больше всего и с более тяжелым течением поражался молодняк. Смертность от кокцидиозов достигала 30 %, и дальнейшее восстановление стада проходило очень медленно.

Видовой состав эймерий в этих хозяйствах был разнообразный, что объясняется разными условиями содержания и кормления свиней в каждом отдельном хозяйстве.