Чем лечить повреждения века

Заболевания век глаза

Автор:

К многочисленным заболеваниям век относят воспалительные, дегенеративные или атрофические процессы, аномалии нервно-мышечного аппарата, патологии развития, циркуляторные расстройства и опухоли.

Острые инфекционные заболевания глаз

Абсцесс и флегмона — ограниченный или разлитой инфильтративно-гнойный процесс тканей века. Причинами его появления могут стать: фурункул, ячмень, язвенный блефарит, мейбомиит, воспалительный процесс в гайморовых пазухах, ранения века. Среди симптомов, выделяют гиперемию и отечность кожи, болезненность и напряженность участка, возможна флюктуация.

После хирургического или самопроизвольного вскрытия и эвакуации гноя, явления воспаления быстро стихают.

В качестве лечения показаны местные бактерицидные и бактериостатические препараты внутримышечно и местно.

Рожистое воспаление век часто вызывается гемолитическим стрептококком, реже другими микроорганизмами. Воспалительный процесс обычно переходит с соседних отделов лица. Заболевание сопровождается сильной болью, повышением температуры, хемозом конъюнктивы. При своевременном лечении заканчивается благоприятно.

В качестве терапии назначают антибиотики пенициллинового ряда внутримышечно. Применяют мазь стрептонитола, внутрь назначают комплекс витаминов.

Фурункул — это гнойно-некротическое воспаление волосяной фолликулы и окружающих тканей века. Возбудителем заболевания является стафилококк. Воспаление локализуется в области бровей, реже на краю века. Представляет собой плотный болезненный отечный узел. Спустя несколько дней в его центре образуется некротический стержень. Происходит вскрытие с небольшим количеством гноя, грануляция и заживление рубцом.

Лечение комплексное. Назначают антибиотики внутрь или внутримышечно. Кожу вокруг воспаления протирают камфорным спиртом и перекисью водорода. Рекомендуется местное сухое тепло. При абсцедировании фурункула показано его хирургическое вскрытие.

Хронические инфекционные заболевания

Туберкулезная волчанка – это форма туберкулезного тяжелого поражения кожи век. Обычно процесс переходит с соседних областей лица или конъюнктивы. В коже образуются полупрозрачные желтовато-розовые мелкие бугорки. Дефекты заживают с поверхностными и глубокими рубцами. Появляется выворот век, лагофтальм, трихиаз.

Лечение включает общую противотуберкулезную терапию. Применяют десенсибилизирующие средства. При отсутствии осложнений лечение продолжается до 6 мес.

Герпетические заболевания

Герпетический дерматит век обычно протекает как простой герпес или опоясывающий лишай.

При форме простого герпеса, который вызывает фильтрующийся вирус, начало заболевания острое. Кожа лица и век краснеет, появляются прозрачные пузырьки и затем лопаются. Содержимое пузырьков подсыхает, образуя корочки, которые исчезают без следа через 1—2 нед. Заболевание может рецидивировать.

Лечение. Элементы сыпи смазывают раствором бриллиантового зеленого. Корочки обрабатывают оксолиновой мазью или кремом «Зовиракс». Для предупреждения возникновения вторичной инфекции назначают местные препараты с антибиотиками.

Грибковые заболевания

Прорыв инфильтрата оставляет длительно незаживающий свищ, выделяющий гной со сплетениями нитей гриба.

Лечение включает применение антибиотиков и актинолизата. Проведение рентгенотерапии, вскрытие абсцесса с его выскабливанием.

В качестве лечения назначают смазывание очагов поражения раствором бриллиантового зеленого, приготовленным на воде, применение нистатиновой мази и нистатин внутрь.

Процесс может сопровождаться конъюнктивитом или кератоконъюнктивитом. При заживлении появляются рубцы.

При лечении, пораженные участки кожи протирают спиртовым раствором йода или метиленового синего. Внутрь назначают гризеофульвин.

Аллергические заболевания век

Аллергический дерматит — это эритематозно-экссудативное заболевание век, возникающее под воздействием медикаментов-аллергенов или косметических средств. Развивается в течение 6 часов от начала воздействия аллергена. Протекает с нарастающей гиперемией и отеком век, везикулезными или буллезными высыпаниями, которые могут вызывать мацерацию кожи.

При лечении, устраняют предполагаемый аллерген. Применяют кортикостероидные местные препараты (без антибиотиков). Внутрь назначают десенсибилизирующие средства.

Экзема — это воспалительное поражение век, с зудящими высыпаниями эритематозно-везикулезного характера. Как правило, течение хроническое.

Веки гиперемированы, отечны, покрыты мелкими пузырьками. После их вскрытия остается серозный экссудат. Экссудат высыхает в корочки соломенного цвета. Постепенно явления воспаления, восстанавливается роговой слой, кожа приобретает нормальный вид. Длительное течение экземы может приводить к утолщению века и его вывороту, стойкому выпадению ресниц.

Для лечения острой стадии применяют примочки из холодной свинцовой воды и раствора борной кислоты. По мере стихания воспалительной реакции используют мази, с кортикостероидами.

Заболевания мейбомиевых желез

Мейбомит — это воспаление мейбомиевых желез в хряще век. Возникает из-за проникновения в них кокковой флоры. Протекает остро и хронически. При этом наблюдается утолщение края век, его гиперемия. Через конъюнктиву просвечивают увеличенные и утолщенные мейбомиевы железы желтоватого цвета. У ресничного края образуются желтоватые корочки. Секрет мейбомиевых желез при попадании в конъюнктивальную полость, может вызвать хронический конъюнктивит.

Для лечения, смазывают веки спиртом или раствором бриллиантового зеленого. Назначают инстилляции антибиотиков и дексаметазона. Смазывают кожу мазями с антибиотиками. В ряде случаев гнойник вскрывают хирургически.

Халазион — это плотное образование в хряще века, возникающее вследствие хронического воспаления мейбомиевой железы. Возможно одновременное образование нескольких халазионов.

Вначале халязион, это маленький узелок, постепенно увеличивающийся до 5— 6мм или больше. Кожа над ним приподнята, веко несколько деформировано. При надавливании определяется безболезненное плотное образование. Конъюнктива в области образования приподнята, утолщена, гиперемирована. В дальнейшем возможно истончение или прободение конъюнктивы с выделением содержимого халязиона.

При лечении применяют инстилляции эмульсии гидрокортизона, растворов антибиотиков. Назначают мази: гидрокортизоновую, макситрол, а также сухое тепло. Необходимы инъекции в халазион раствора дексаметазона или кеналога. При отсутствии положительного эффекта — хирургическое лечение. Небольшие халазионы, в редких случаях рассасываются самостоятельно.

Обратившись в Московскую Глазную Клинику, каждый пациент может быть уверен, что за результаты лечения будут ответственны одни из лучших российских специалистов. Уверенности в правильном выборе, безусловно, прибавит высокая репутация клиники и тысячи благодарных пациентов. Самое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний глаз и индивидуальный подход к проблемам каждого пациента – гарантия высоких результатов лечения в Московской Глазной Клинике. Мы проводим диагностику и лечение у детей старше 4 лет и взрослых.

Наши врачи, которые решат Ваши проблемы со зрением:

Главный врач клиники, офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. Хирургическое лечение катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Рефракционный хирург, специалист по лазерной коррекции зрения (ЛАСИК, Фемто-ЛАСИК) при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефону в Москве 8 (499) 322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или воспользовавшись ФОРМОЙ ОНЛАЙН ЗАПИСИ.

Механические повреждения глаз

Механические повреждения глаз включают ранения и тупые травмы глазного яблока, его придаточного аппарата и костного ложа. Механические повреждения могут сопровождаться кровоизлияниями в мягкие ткани и структуры глаза, подкожной эмфиземой, выпадением внутриглазных оболочек, воспалением, снижением зрения, размозжением глаза. Диагностика механических повреждений глаз основывается на данных осмотра пострадавшего офтальмохирургом, нейрохирургом, отоларингологом, челюстно-лицевым хирургом; рентгенографии орбиты, биомикроскопии, офтальмоскопии, ультразвуковой эхографии и биометрии, пробы с флюоресцеином и др. Способ лечения механических повреждений глаз зависит от характера и объема травмы, а также развившихся осложнений.

Общие сведения

Ввиду своего поверхностного расположения на лице, глаза чрезвычайно уязвимы к различного рода повреждениям – механическим травмам, ожогам, внедрению инородных тел и пр. Механические повреждения глаз довольно часто влекут за собой осложнения инвалидизирующего характера: ослабление зрения или слепоту, функциональную гибель глазного яблока.

Классификация

В офтальмологии механические повреждения глаз классифицируются по механизму возникновения, локализации, степени тяжести. По механизму травмирующего действия различают ранения, тупые травмы глаза (контузии, сотрясения). В свою очередь, ранения глаза могут быть непроникающими, проникающими и сквозными; неинфицированными и инфицированными; с внедрением или без внедрения инородного тела; с выпадением и без выпадения оболочек глаза.

По локализации повреждений выделяют травмы защитного аппарата глаза (век, орбиты, слезного аппарата), глазного яблока, сочетанные повреждения придатков и внутренних структур глаза, комбинированные механические повреждения глаз и других областей лица.

Степень механических повреждений глаз зависит от вида травмирующего объекта, а также силы и скорости воздействия. По тяжести глазной травмы выделяют:

По обстоятельствам и условиям возникновения механических повреждений глаз различают промышленный, сельскохозяйственный, бытовой, детский и военный травматизм.

Причины

Поверхностные травмы глаза часто происходят при повреждениях век, конъюнктивы или роговой оболочки ногтем, контактной линзой, частями одежды, ветками деревьев.

Тупые механические повреждения глаз могут возникать при ударе по глазному яблоку или лицевому скелету объемным предметом (кулаком, мячом, палкой, камнем и др.), при падении на твердый предмет. Тупые травмы нередко сопровождаются кровоизлияниями в ткани век и глаза, переломами стенок орбиты, контузией глаза. Тупые механические повреждения глаз часто сочетаются с закрытой черепно-мозговой травмой.

Проникающие ранения глаз обусловлены механическим повреждением век или глазного яблока острыми предметами (канцелярскими и столовыми приборами, деревянными, металлическими или стеклянными осколками, проволокой и т. д.). При осколочных ранениях нередко отмечается внедрение инородного тела внутрь глаза.

Симптомы

Тупые травмы глаза

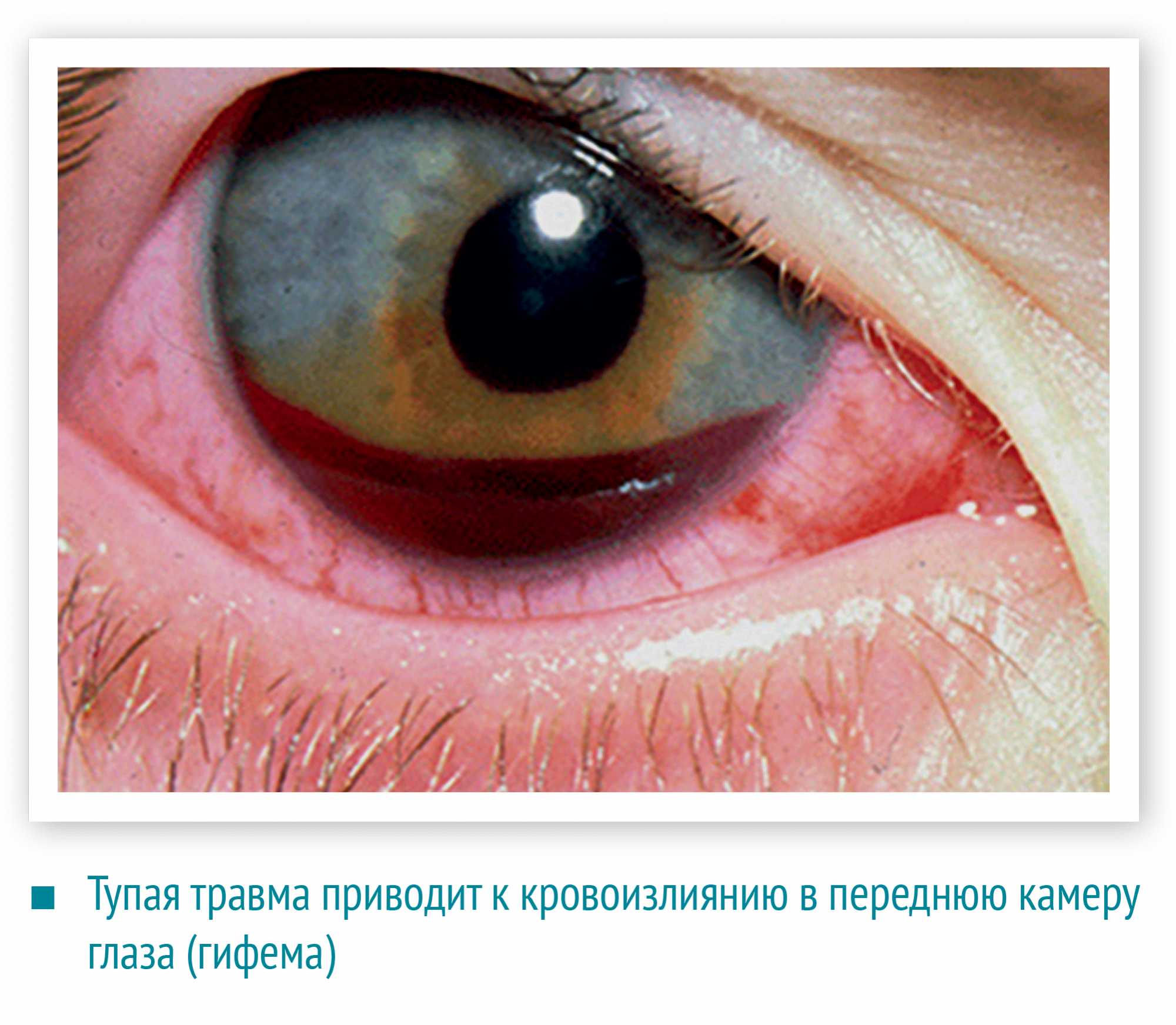

Субъективные ощущения при механических повреждениях глаз не всегда соответствуют реальной тяжести травмы, поэтому при любых глазных травмах необходима консультация офтальмолога. Тупые травмы глаза сопровождаются различного рода кровоизлияниями: гематомами век, ретробульбарными гематомами, субконъюнктивальными геморрагиями, гифемой, кровоизлияниями в радужку, гемофтальмом, преретинальными, ретинальными, субретинальными и субхориоидальными кровоизлияниями.

При контузии радужки может развиться травматический мидриаз, обусловленный парезом сфинктера. При этом утрачивается реакция зрачка на свет, отмечается увеличение диаметра зрачка до 7-10 мм. Субъективно ощущается светобоязнь, понижение остроты зрения. При парезе цилиарной мышцы развивается расстройство аккомодации. Сильные механические удары могут привести к частичному или полному отрыву радужки (иридодиализу), повреждению сосудов радужной оболочки и развитию гифемы – скоплению крови в передней камере глаза.

Механическое повреждение глаза с травмирующим воздействием на хрусталик, как правило, сопровождается его помутнениями различной степени выраженности. При сохранности капсулы хрусталика происходит развитие субкапсулярной катаракты. В случае травмы связочного аппарата, удерживающего хрусталик, может возникнуть сублюксация (подвывих) хрусталика, который приводит к расстройству аккомодации и развитию хрусталикового астигматизма. При тяжелых травмах хрусталика происходит его люксация (вывих) в переднюю камеру, стекловидное тело, под конъюнктиву. Если сместившийся хрусталик затрудняет отток водянистой влаги из передней камеры глаза, может развиться вторичная факотопическая глаукома.

При кровоизлияниях в стекловидное тело (гемофтальме) в дальнейшем может возникать тракционная отслойка сетчатки, атрофия зрительного нерва. Нередко следствием тупого механического повреждения глаза служат разрывы сетчатки. Достаточно часто контузионные травмы глаза приводят к субконъюнктивальным разрывам склеры, для которых характерны гемофтальм, гипотония глазного яблока, отеки век и конъюнктивы, птоз, экзофтальм. В постконтузионном периоде нередко возникают ириты и иридоциклиты.

Ранения глазного яблока

При непроникающих ранениях глазного яблока целостность роговой и склеральной оболочек глаза не нарушается. При этом чаще всего происходит поверхностное повреждение эпителия роговицы, что создает условия для инфицирования – развития травматического кератита, эрозии роговицы. Субъективно непроникающие механические повреждения сопровождаются резкой болью в глазу, слезотечением, светобоязнью. Глубокое проникновение инородных тел в роговичные слои может приводить к рубцеванию и образованию бельма.

К признакам проникающего ранения роговицы и склеры относят: зияющую рану, в которую выпадают радужка, цилиарное или стекловидное тела; наличие отверстия в радужке, наличие внутриглазного инородного тела, гипотонию, гифему, гемофтальм, изменение формы зрачка, помутнение хрусталика, понижение остроты зрения различной степени.

Проникающие механические повреждения глаз опасны не только сами по себе, но и их осложнениями: развитием иридоциклита, нейроретинита, увеита, эндофтальмита, панофтальмита, внутричерепных осложнений и др. Нередко при проникающих ранениях развивается симпатическая офтальмия, характеризующаяся вялотекущим серозным иридоциклитом или невритом зрительного нерва неповрежденного глаза. Симптоматическая офтальмия может развиваться в ближайшем после ранения периоде или спустя месяцы и годы после него. Патология проявляется внезапным снижением остроты зрения здорового глаза, светобоязнью и слезотечением, глубокой конъюнктивальной инъекцией. Симптоматическая офтальмия протекает с рецидивами воспаления и, несмотря на лечение, в половине случаев заканчивается слепотой.

Повреждения орбиты

Травмы орбиты могут сопровождаться повреждением сухожилия верхней косой мышцы, что приводит к косоглазию и диплопии. При переломах стенок глазницы со смещением отломков может увеличиваться либо уменьшаться емкость орбиты, в связи с чем развивается западение (эндофтальм) или выпячивание (экзофтальм) глазного яблока. Травмы орбиты сопровождаются подкожной эмфиземой и крепитацией, затуманиванием зрения, болью, ограничением подвижности глазного яблока. Обычно встречаются тяжелые сочетанные (орбитокраниальные, орбито-синуальные) травмы.

Механические повреждения орбиты и глаза часто заканчиваются внезапной и необратимой слепотой вследствие обширных кровоизлияний в глазное яблоко, разрыва зрительного нерва, разрывов внутренних оболочек и размозжения глаза. Повреждения орбиты опасны развитием вторичной инфекции (флегмоны орбиты), менингита, тромбоза кавернозного синуса, внедрением инородных тел в придаточные пазухи носа.

Диагностика

Распознавание характера и степени тяжести механических повреждений глаз производится с учетом анамнеза, клинической картины травмы и дополнительных исследований. При любых травмах глаза необходимо проведение обзорной рентгенографии орбиты в 2-х проекциях для исключения наличия костных повреждений и внедрения инородного тела.

Обязательным диагностическим этапом при механических повреждениях является осмотр структур глаза с помощью различных методов (офтальмоскопии, биомикроскопии, гониоскопии, диафаноскопии), измерение внутриглазного давления. При выпячивании глазного яблока проводится экзофтальмометрия. При различных нарушениях (глазодвигательных, рефракционных) исследуется состояние конвергенции и рефракции, определяется запас и объем аккомодации. Для выявления повреждений роговицы применяется флюоресцеиновая инстилляционная проба.

Для уточнения характера посттравматических изменений на глазном дне выполняется флюоресцентная ангиография сетчатки. Электрофизиологические исследования (электроокулография, электроретинография, зрительные вызванные потенциалы) в сопоставлении с клиникой и данными ангиографии позволяют судить о состоянии сетчатки и зрительного нерва.

Пациенты с механическими повреждениями глаз должны быть проконсультированы хирургом-офтальмологом, неврологом, нейрохирургом, отоларингологом, челюстно-лицевым хирургом. Дополнительно может потребоваться проведение рентгенографии или КТ черепа и придаточных пазух.

Лечение

Многообразие факторов возникновения механических повреждений глаза, а также различная степень тяжести травмы определяют дифференцированную тактику в каждом конкретном случае.

Поверхностные механические повреждения глаз, как правило, лечатся консервативно с помощью инстилляций антисептических и антибактериальных капель, закладывания мазей. При внедрении осколков производится струйное промывание конъюнктивальной полости, механическое удаление инородных тел с конъюнктивы или роговицы.

При тупых механических повреждениях глаз рекомендуется покой, наложение защитной бинокулярной повязки, инстилляции атропина или пилокарпина под контролем внутриглазного давления. С целью скорейшего рассасывания кровоизлияний могут назначаться аутогемотерапия, электрофорез с йодистым калием, субконъюнктивальные инъекции дионина. Для профилактики инфекционных осложнений назначаются сульфаниламиды и антибиотики.

По показаниям осуществляется хирургическое лечение (экстракция вывихнутого хрусталика с последующей имплантаций ИОЛ в афакичный глаз, наложение швов на склеру, витрэктомия при гемофтальме, энуклеация атрофированного глазного яблока и др.). При необходимости в отсроченном периоде производятся реконструктивные операции: рассечение синехий, пластика радужки, реконструкция переднего отрезка глаза, восстановление иридохрусталиковой диафрагмы.

При постконтузионных отслойках сетчатки осуществляются различные хирургические вмешательства: склеропластика, баллонирование, лазерная коагуляция, введение силикона и др. При развитии посттравматической катаракты обязательно ее удаление одним из принятых методов.

В случае атрофии зрительного нерва производится медикаментозная и аппаратная терапия, направленная на стимуляцию сохранившихся нервных волокон (ультразвуковая терапия, электро- и фонофорез лекарственных веществ, микроволновая терапия, гипербарическая оксигенация, лазеро-, электро- и магнитостимуляция). При факогенной глаукоме требуется проведение антиглаукоматозного хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение травм орбиты осуществляется совместно с отоларингологами, нейрохирургами, хирургами-стоматологами.

Прогноз и профилактика

Неблагоприятными исходами механических повреждений глаз могут быть образование бельма, травматической катаракты, развитие факогенной глаукомы или гипотонии, отслойка сетчатки, сморщивание глазного яблока, снижение зрения и слепота. Прогноз механических повреждений глаз зависит от характера, локализации и тяжести ранения, инфекционных осложнений, своевременности оказания первой помощи и качества последующего лечения.

Профилактика механических повреждений глаза требует соблюдения техники безопасности на производстве, осторожности в быту при обращении с травмоопасными предметами.

Как зеницу ока. Обзор травм глаза

Повреждения органов зрения, увы, встречаются в повседневной жизни достаточно часто. Травматические повреждения глаз занимают лидирующие позиции среди причин слепоты и получения инвалидности.

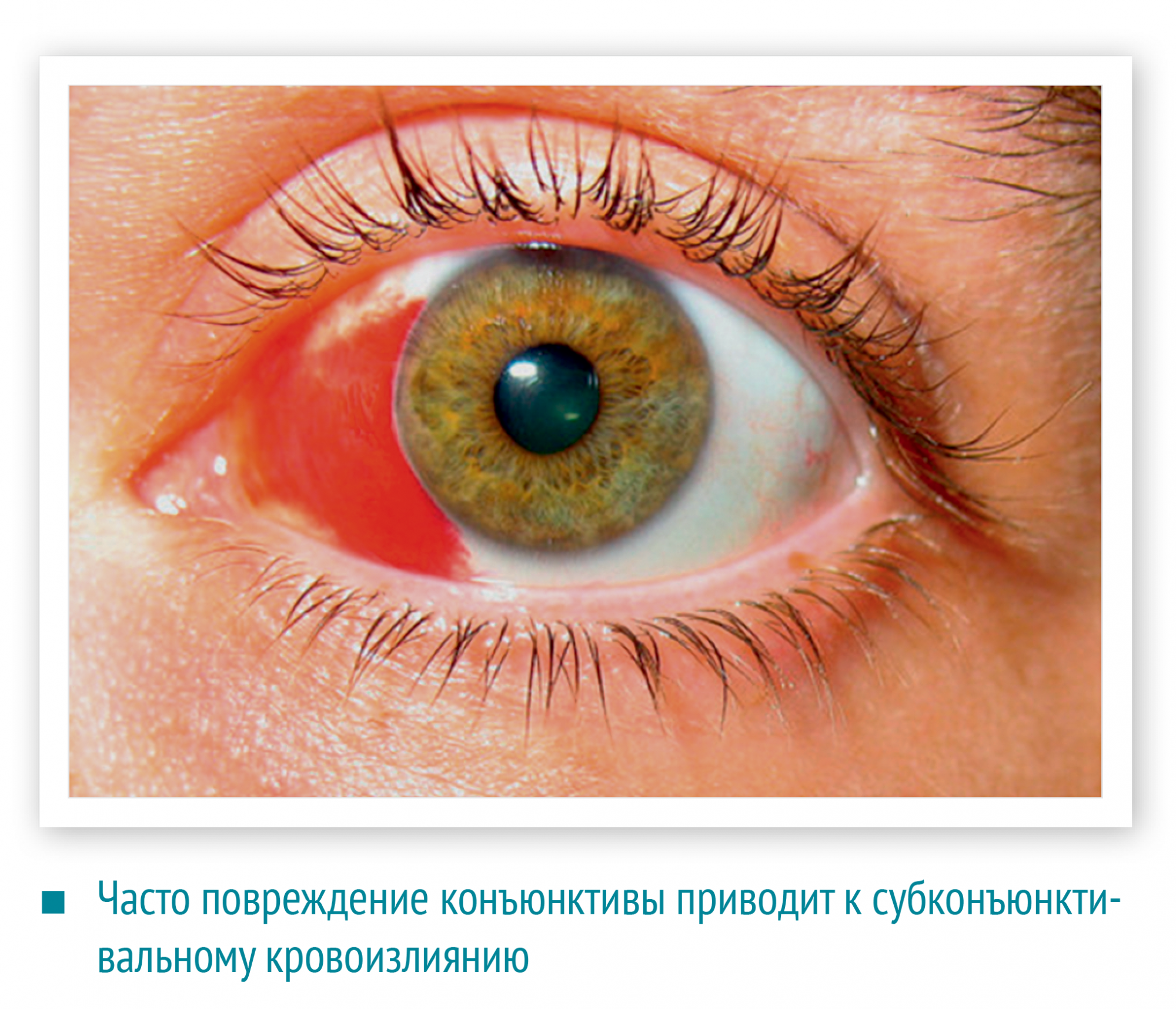

Чаще всего происходят субконъюнктивальные кровоизлияния, незначительные травмы роговицы, век и конъюнктивы. При этом наиболее опасны гифема, кровоизлияния в стекловидное тело и сетчатку глаза. Редко встречаются: разрыв роговицы, травма сетчатки глаза, перелом глазного дна, повреждение зрительного нерва или слезного канала, смещение хрусталика.

Причины травм глаза

Острые травмы часто возникают при повреждении очков или масок, т. е. средств, которые должны защищать. Осколки разбитого стекла или пластика становятся причиной множества проникающих ранений глазного яблока, резаных ран век и лица. Также острые повреждения можно получить от ногтей, веток деревьев, и в некоторых видах спорта, например, баскетболе, водном поло, регби, борьбе.

Тем не менее большинство травм глаза тупые (контузии). Любой объект, летящий с высокой скоростью, может нанести тупую травму. Если предмет большой, часть энергии поглощается окружающими тканями, которые тоже могут быть повреждены (вплоть до перелома носа, скуловой кости).

Травмы глаз и век чаще всего случаются на спортивных соревнованиях (13% всех случаев). Самые травмоопасные в этом отношении виды спорта, по данным статистики Норвегии: футбол (до 35%), хоккей с мячом (13%), сквош (до 11%), гандбол (до 7%). В Шотландии футбол также лидирует (до 33%), затем — сквош (до 30%), хоккей с шайбой (до 10%), теннис (до 10%) и бадминтон (до 8%).

В США первую позицию занимает баскетбол, а пейнтбол идет на втором месте (до 21%). Возможно, реальная опасность этих видов спорта не так высока, а всё дело в их популярности.

Разрывы радужной оболочки по краю зрачка приводят к невозможности его сужения, а разрывы по периферии — к образованию ложного зрачка. Повреждение нервов радужной оболочки вызывает неспособность регулировать поступление света в глаз.

Тупая травма глаза приводит к кровоизлиянию в переднюю камеру глаза (гифема) и стекловидное тело. Гифему видно сразу, это своеобразный маркер серьезного повреждения, при этом орган зрения должен быть обследован офтальмологом.

Ранение век

Поверхностные ранения век повреждают только кожные покровы и мышечный слой, а сквозные ранения повреждают все слои века. Поскольку кожа век отличается большой растяжимостью и рыхлостью подкожной клетчатки, здесь очень рано появляются отек и кровоизлияния. Кожа век становится напряженной, цвет при этом от темно-синего до фиолетового. Возможно распространение отека на веко другого глаза.

Маленькая внешняя рана века может скрывать массивное внутреннее повреждение, требующее незамедлительной помощи офтальмолога.

По виду раны нельзя делать вывод о степени повреждения глубжележащих тканей. Маленькая внешняя рана века может скрывать массивное внутреннее повреждение, требующее незамедлительной помощи офтальмолога.

Если рана расположена вертикально, то края ее зияют вследствие разрыва поперечных мышечных волокон. При ранении века может образоваться подкожная эмфизема. Это говорит о нарушении целостности костей придаточных пазух носа.

Незначительные ранения век заканчиваются благоприятно, но если рана инфицировалась, возможно рубцевание и деформация века.

Если раны века инфицировались, могут образоваться рубцы, а это в свою очередь приводит к рубцовому вывороту века. При повреждении мышцы, поднимающей верхнее веко, может появиться птоз травматического генеза. При подозрении на внедрение инородного тела в ткани век, глазницы или слезных органов нужно провести рентгенографию глазницы.

Лечение

Если рана века небольшая, горизонтально расположенная, то хирургического вмешательства она не требует. Если же рана зияет — хирургическая помощь необходима. При невозможности провести первичную хирургическую обработку своевременно, ее обязательно надо провести позже — даже через несколько дней и при отсутствии признаков нагноения. Обрабатывая раны века, необходимо бережно относиться к поврежденным тканям и не допускать их иссечения. Если ранения век сквозные, то используют ушивание «в два этажа»: «первый» — швы на конъюнктиву и хрящ, а «второй» — швы на кожу века.

Инородное тело конъюнктивы

Инородное тело конъюнктивы (обычно это мелкие частицы земли, угля, камня или металла, песчинки, волоски злаковых растений) может остаться на поверхности или внедриться в нее, нарушив целостность эпителиального покрова, в последнем случае образуется воспалительный инфильтрат.

В клинике преобладают симптомы раздражения глаза: светобоязнь, боль, блефароспазм и, естественно, ощущение присутствия инородного тела. При осмотре или при биомикроскопии можно увидеть инородное тело на конъюнктиве или внутри нее.

Инородное тело может перемещаться вследствие мигательных рефлекторных движений глаза. Часто оно задерживается в бороздке века, на его внутренней поверхности. Тогда при выворачивании века обнаруживается воспалительный инфильтрат с сосочками в центре которого — инородное тело (волосок злаковых растений и т. д.).

Часто повреждение конъюнктивы приводит к субконъюнктивальному кровоизлиянию. Это может произойти из‑за банального растирания глаза. На склере появляется кроваво-красное пятно. Несмотря на «ужасный вид» такое кровоизлияние не опасно: оно рассасывается самостоятельно через две-три недели и не приводит к нарушению зрения. Но иногда за кровавым пятном можно пропустить перфорацию глазного яблока. Поэтому, при малейшем подозрении, пострадавшего следует отправить на осмотр к офтальмологу.

Лечение

При поверхностном расположении чужеродную частицу можно без труда удалить смоченным в дезинфицирующем растворе ватным тампоном. Если произошло внедрение вглубь тканей глаза, нужно закапать в глаз раствор тетракаина (0,5 %), а далее удалить специальной иглой или пинцетом. При невозможности удаления таким способом проводят иссечение участка конъюнктивы вместе с инородной частицей.

Удалять следует крупные осколки угля, камня, стекла, металла, вызывающие сильное раздражение. А мелкие частички песчинок, камня, не вызывающие раздражения, можно не удалять, они «выйдут» сами благодаря мигательным движениям глаза.

Ранения роговицы глаза

Чаще всего ранения роговицы вызваны царапанием ногтем или другим инородным телом, но встречаются и более серьезные повреждения, например, химические ожоги.

Все ранения роговицы делятся на линейные и лоскутные. Они могут быть различной величины и формы. Клинические проявления: слезотечение, светобоязнь, боль в глазу, блефароспазм. Если присоединяется инфекция, то можно обнаружить воспалительную инфильтрацию краев раны.

Для постановки диагноза непрободного ранения роговицы, кроме анамнестических и клинических данных, используют следующий способ: капли раствора флуоресцеина (1%), закапывают в конъюнктивальный мешок с последующим промыванием раствором хлорида натрия (изотоническим). Травмированный участок роговицы приобретет желто-зеленый цвет.

Лечение

Анальгетики при травме роговицы глаза не используют, т.к. это задерживает процесс заживления. Эпителизация происходит в течение нескольких дней без следа. Если повреждение было глубоким, возможно, после заживления останется участок помутнения, снижающий (иногда) остроту зрения. В целом прогноз при травмах роговицы благоприятный.

Инородное тело в роговице глаза

Инородные частицы могут задерживаться на поверхности роговицы или проникать в глубину глазных тканей (чаще металлические частицы). Это зависит от скорости полета, наличия острых углов и зубцов на инородном теле. Проникая в ткань глаза, инородное тело нарушает целостность и вызывает развитие воспалительного инфильтрата, видимого при осмотре в виде ободка. Появляется сосудистая перикорнеальная реакция.

В клинике преобладают: слезотечение, светобоязнь, чувство «соринки в глазу», блефароспазм, боль в глазу. Присутствует конъюнктивальная инъекция. При невозможности удалить — инородное тело роговицы может самостоятельно постепенно отторгнуться путем демаркационного воспаления. При внедрении химикатов возможно осумковывание и развитие гнойного кератита.

Лечение

Предварительно обезболив, нужно удалить инородное тело с роговицы помощью смоченного в борной кислоте (2 %) ватного тампона. При глубоко расположенных частицах применяют копье или желобоватое долото. Мельчайшие частички угля, пороха, песка, камня чаще не удаляют, если они не вызывают болезненных реакций. А вот тела, способные окислиться (сталь, железо, медь, свинец и т. д.), нужно обязательно удалить, иначе они вызовут воспалительную реакцию с образованием инфильтрата. Инородные тела роговицы могут проникать в переднюю камеру глаза, вызывая ее полное опорожнение. В таких случаях обязательно стационарное лечение.

Прогноз при поверхностно расположенных инородных телах роговицы благоприятный — они не оставляют следов. Но извлечение чужеродных частиц из глубоких слоев приводит к помутнению, снижающему остроту зрения.

Гифема

Так называется кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Гифема может появиться в результате травмирования сосудов радужной оболочки. При этом происходит опущение крови на дно передней камеры глаза. Непосредственно видна кровавая полоска в нижних отделах передней камеры. Внешний вид гифемы меняется в зависимости от изменения положения головы пострадавшего. Возможно быстрое рассасывание гифемы, в течение одного-двух дней, но иногда процесс заживления затягивается.

Если размеры гифемы небольшие, острота зрения может не пострадать. Но при любом размере пострадавший должен быть осмотрен офтальмологом.

Лечение

Цель лечения гифемы — предотвратить кровотечение, способное привести к глаукоме с помутнением роговицы. Больному на три-четыре дня прописывают постельный режим. Назначают препараты аминокапроновой кислоты и антифибринолитики. В целом прогноз благоприятный.

Смещение хрусталика

Смещение хрусталика происходит при тупых травмах глаза. Здесь имеет место повреждение цинновой связки, появляется неравномерность передней камеры, что приводит к дрожанию радужной оболочки (иридодонез). Визуально определяется край вывихнутого хрусталика. При офтальмоскопии мы видим как бы два диска зрительного нерва.

Смещение хрусталика сочетается с катарактой травматического генеза, вторичной глаукомой, иридоциклитом. В случае с полным отрывом цинновой связки образуется вывих хрусталика и его смещение в переднюю камеру глаза, а иногда в стекловидное тело. При этом передняя камера глаза углубляется, зрачок суживается. В таких случаях резко появляется иридоциклит и острый приступ глаукомы.

Главный симптом смещения хрусталика — дрожание радужной оболочки, или иридодонез. Дрожание радужки иногда можно увидеть невооруженным глазом. Но лучше это наблюдать в свете щелевой лампы. Но дрожание радужки может быть не всегда. В таких случаях выявить смещение хрусталика помогают такие симптомы, как разная глубина передней и задней камеры глаз вследствие выраженного давления, а также перемещение стекловидного тела кпереди, туда, где опора хрусталика ослаблена.

Подвывихи хрусталика чаще всего появляются в верхнем внутреннем квадранте. В хрусталике при вывихе развиваются дегенеративные процессы с последующим помутнением, а в редких случаях — его полное рассасывание.

Лечение глаза после травмы

Так как при неосложненном смещении хрусталика зрение снижается несущественно, то и лечения не требуется. Но в случае осложнений в результате травмы глаза (помутнение хрусталика, вторичная глаукома) требуется его удаление и замещение на искусственный хрусталик.

Кровоизлияние в стекловидное тело глаза: симптомы и лечение

Удар в область стекловидного тела проявляется кровоизлиянием. Кровь в ретролентальном пространстве стекловидного тела расширяет его, а кровь в орбикулярном пространстве приводит к образованию специфического ободка (полоски), который окружает сзади периферию хрусталика.

Ретролентальное кровоизлияние рассасывается дольше, чем орбикулярное. Иногда незначительные кровоизлияния могут быть незаметны и обнаруживаются позже, когда «спустятся» в нижний отдел передней камеры.

Под гемофтальмом понимают массивное кровоизлияние в стекловидное тело, занимающее значительную часть последнего.

Примерно на третьи сутки после травмы кровь в стекловидном теле подвергается процессу гемолиза с потерей эритроцитами гемоглобина, вследствие чего они становятся бесцветными и позже исчезают. А гемоглобин эритроцитов приобретает вид зерен, которые в последующем поглощаются фагоцитами. Образуется гемосидерин, который оказывает токсическое действие на сетчатку. Иногда кровь полностью не рассасывается и происходит организация сгустка крови с замещением его соединительнотканными швартами.В клинической картине гемофтальма преобладает потеря остроты зрения от состояния светоощущения до полной слепоты. Фокальное освещение и биомикроскопия позволяют увидеть за хрусталиком темно-коричневую зернистую, иногда с красноватым оттенком массу крови, пропитывающую стекловидное тело. Офтальмоскопия показывает отсутствие рефлекса с глазного дна. Позже, при рассасывании сгустка крови, можно наблюдать деформацию стекловидного тела с его разжижением. Гемофтальм необходимо отличать от частичного кровоизлияния в стекловидное тело, которое быстро и полностью рассасывается.

Гемофтальм приводит к развитию дегенеративных процессов в стекловидном теле.

Лечение

При кровоизлиянии в стекловидное тело назначают постельный режим и повязку с холодом на пораженный глаз. Применяют препараты кальция (таблетки, глазные капли и внутримышечные инъекции), гемостатики (викасол). Чтобы ускорить рассасывание кровоизлияния используют гепарин (субконъюнктивально на 1–2 сутки) и ферментные препараты, йодид калия. Лечение гемофтальма: постельный режим с приподнятым головным концом. Используют бинокулярную повязку 2–3 дня. Применяют хлорид кальция, пилокарпин 1% 2 раза в день, глюкозу с аскорбиновой кислотой, подконъюнктивально вводят раствор дицинона (12,5%). Затем, через 2–3 дня применяют рассасывающие препараты: дионин, калия йодид, лидаза. Также показаны кортикостероиды (под конъюнктиву) и фибринолизин. В позднем периоде лечения неплохо помогают ультразвуковая и физиотерапия. Если положительного эффекта от терапии нет, то необходимо провести отсасывание стекловидного тела, а иногда и иссечение его части. Удаленное стекловидное тело замещают луронитом (препаратом гиалуроновой кислоты).

Не нужно забывать о том, что и при соматических заболеваниях (сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания крови, эндокринная патология) возможно развитие гемофтальма. Но при этих заболеваниях гемофтальм занимает незначительную часть стекловидного тела.

Прогноз зависит от площади кровоизлияния. Если кровоизлияние по площади занимает 1/8 стекловидного тела, то оно часто рассасывается. При площади 1/8—1/4 стекловидного тела — образуются шварты, что приводит к отслойке сетчатки. В плане восстановления зрительных функций и сохранения органа при тотальном гемофтальме, когда сгусток крови занимает более ¾ стекловидного тела, прогноз неблагоприятный. В стекловидном теле происходят необратимые деструктивные изменения (организация сгустка крови, образование спаек). Может развиться тракционная отслойка сетчатки и атрофия глазного яблока.

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.