Чем лечить щитовидную железу узлы

Узелок завяжется, узелок развяжется. Насколько опасны узлы щитовидной железы?

На профилактическом УЗИ щитовидной железы доктор сообщил вам, что в ней обнаружен узел.

Что это такое? Насколько он опасен? Что делать дальше?

Об узлах щитовидной железы мы говорим с врачом-терапевтом «Клиника Эксперт Курск» Епишевой Галиной Петровной.

— Галина Петровна, что такое узел в щитовидной железе?

Это часть ткани этого органа, которая ограничена капсулой.

— Какими бывают узлы щитовидной железы?

Если помимо наличия узла железа увеличивается в размерах, то говорят об узловом зобе.

Образование, внутри которого обнаруживается жидкость, называют кистой.

НЕ ЛЮБОЙ УЗЕЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ

Узлы могут иметь доброкачественную и злокачественную природу.

— Любой узел щитовидной железы потенциально опасен? Или существуют узлы, не несущие угрозу здоровью человека?

Не любой узел представляет опасность. Ни их число, ни размеры, ни количество выделяемого гормона сами по себе необязательно указывают на злокачественную природу патологии «здесь и сейчас».

Вместе с тем нужно всегда помнить, что такие узлы нуждаются в диагностическом исследовании.

— По каким причинам возникают узлы в щитовидной железе?

Они могут появляться при недостаточности в рационе (и, соответственно, в организме) йода. Имеет значение наследственная предрасположенность, влияние ионизирующего излучения (особенно восприимчивы к нему дети).

— Узлы щитовидной железы всегда сопровождаются какими-то симптомами? Или человек может не подозревать о том, что в его щитовидной железе есть наличие узла?

Бессимптомные узлы встречаются. Если узел небольшой, нет никаких гормональных нарушений, человек может и не знать о нем.

По мере того, как образование увеличивается, появляются и признаки. Оно становится видимым, может изменяться форма шеи, увеличиваются вены в этой области.

Бывают проявления сдавления соседних анатомических структур. Если узел давит на трахею, отмечается нарушение дыхания. Если на пищевод, может затрудняться глотание, быть попёрхивание. Возможно появление осиплости голоса, ощущения «комка» в горле, инородного тела в области шеи. Воротник рубашки может стать тесным.

Возможно увеличение шейных лимфатических узлов.

БЕССИМПТОМНЫЕ УЗЛЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ.

ЕСЛИ УЗЕЛ НЕБОЛЬШОЙ, НЕТ НИКАКИХ

ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ЧЕЛОВЕК

МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ О НЁМ

Если ткань узла начинает в повышенном количестве выделять гормоны, отмечаются признаки тиреотоксикоза. Среди них снижение массы тела, потливость, сердцебиение, дрожь в руках, теле, изменения со стороны глаз.

— Какую дополнительную диагностику необходимо пройти пациенту, у которого обнаружили узел в щитовидной железе?

Прежде всего, это УЗИ органа. Оно дает информацию о числе, размерах, строении узлов.

Читайте материал по теме: Что выявляет УЗИ щитовидной железы?

Для уточнения характера содержимого, его природы по показаниям выполняется пункция (прокол) и биопсия (забор кусочка ткани) узла. Чаще всего эти манипуляции проводят при размере узлов от 1 см, либо если врача что-то смущает.

Читайте материал по теме: Чем отличаются КТ, МРТ и УЗИ?

Подбор методов исследования осуществляется лечащим врачом в зависимости от конкретной ситуации.

— Если обнаружив во время УЗИ-диагностики узел в щитовидной железе врач отправляет на пункцию, это означает, что у пациента рак?

Нет. Пункция узла выполняется для того, чтобы определить его содержимое и выяснить, идет ли речь об опухоли или каком-то ином процессе.

— От узла щитовидной железы можно избавиться без операции?

Да, консервативное лечение этих образований возможно. Используются препараты гормонов щитовидной железы и йода. Критерии назначения и схемы определяются лечащим врачом в индивидуальном порядке.

За узлами необходимо динамическое наблюдение, регулярное ультразвуковое исследование, контроль уровня гормонов.

— Галина Петровна, в каких случаях узел необходимо удалять хирургическим путём?

Если проводимая консервативная терапия неэффективна, либо узел увеличивается, то удаляется часть железы.

Операция также проводится при фолликулярной аденоме и раке железы.

Если речь идет о кисте, возможно удаление ее содержимого и введение склерозирующего препарата. Если киста большая, редицидивирует, либо имеет тонкостенную фиброзную капсулу, ее удаляют.

ЗА УЗЛАМИ НЕОБХОДИМО ДИНАМИЧЕСКОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ, РЕГУЛЯРНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ГОРМОНОВ

Когда узлов много, они обнаруживаются в обеих половинах щитовидной железы, проводится удаление большей ее части.

— В чём заключается профилактика узлов щитовидной железы?

В рационе должно быть достаточное количество йода (йодированная соль, другие, содержащие йод, продукты). Избегать чрезмерного облучения (в том числе и солнца/ультрафиолета). Уменьшить время пребывания в местах, где есть источники ионизирующего излучения (например, в географических регионах, где имеются залежи или ведется добыча радиоактивных руд).

На приём к врачу-эндокринологу в вашем городе можно записаться здесь

услуга доступна в городах: Борисоглебск, Воронеж, Курск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Тула

Другие материалы по темам:

Епишева Галина Петровна

В 1990 году окончила факультет «Лечебное дело» Курского государственного медицинского университета.

С 1990 по 1991 год проходила интернатуру по специальности «Терапия».

В настоящее время работает врачом-терапевтом в «Клиника Эксперт Курск». Имеет высшую квалификационную категорию. Ведет прием по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 7.

Узловой зоб. Диагностика. Основные принципы лечения

Узловой эутиреоидный зоб

Зобом называют любое увеличение щитовидной железы. Существуют клиническое и морфологическое определения понятия «зоб». С позиции морфолога зоб это любое диффузное или узловое увеличение щитовидной железы, обусловленное избыточным накоплением коллоида в фолликулах (коллоидный зоб), или гиперплазией (увеличением количества клеток) фолликулярного эпителия. С точки зрения клинициста зоб это собирательное понятие, так как этим термином называют различные по происхождению заболевания щитовидной железы гиперпластического, неопластического и воспалительного характера, сопровождающиеся увеличением этого органа. Одной из основных причин увеличения щитовидной железы является дефицит йода в воде и продуктах питания. Клиническое и социальное значений йододефицитных состояний заключается не только в увеличении щитовидной железы и формировании зоба, но и нарушением ее функциональной активности, оказывающем негативное влияние на физическое и умственное развитие людей.

Узловой эутиреоидный зоб – клиническое понятие, объединяющее все очаговые образования в щитовидной железе, имеющие различную морфологическую картину. Узлом щитовидной железы обычно называют образование, выявленное в ней при осмотре и/или пальпации. Подавляющее большинство узловых образований щитовидной железы доброкачественные. Злокачественные образования щитовидной железы составляют 5-8%.

Этиология и патогенез

Общепринята теория, согласно которой дефицит йода или изменения его метаболизма (нарушение всасывания в ЖКТ, либо окисления при генетических дефектах в энзимной системе и др. ) приводят к снижению концентрации тиреоидных гормонов в крови, что по механизму обратной связи приводит к увеличению образования тиреотропного гормона гипофиза, и щитовидная железа подвергается мощной стимуляции. В результате развивается компенсаторная гипертрофия щитовидной железы, способствующая восполнению недостатка тиреоидных гормонов, и в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе наступает временное равновесие. При продолжающем воздействии первичных этиологических факторов такое равновесие быстро нарушается, наступает новая волна тиреотропной стимуляции. В итоге компенсаторный процесс переходит в патологический, и образуется зоб.

Большую роль в патологии щитовидной железы играют и аутоиммунные процессы. Развитие зоба связывают с влиянием ТТГ-подобных факторов, иммуноглобулинов, стимулирующих рост железы, но не влияющих на ее функциональное состояние, а также с образованием тиреоидстимулирующих и тиреоидингибирующих антител.

Узловой эутиреоидный зоб включает в себя следующие морфологические формы:

Узловой коллоидный зоб.

Наиболее частый вариант узлового зоба патогенетически обусловлен дефицитом йода в организме. Коллоидный зоб формируется за счет избыточного накопления коллоида в полости фолликулов и бывает диффузным, а чаще узловым.

Фолликулярная аденома.

В отличие от коллоидного зоба фолликулярная аденома (до 25% случаев узлового зоба) является доброкачественной опухолью из фолликулярного эпителия (А-клеток). Среди фолликулярных аденом выделяют несколько мофологических вариантов: трабекулярная, микрофолликулярная и макрофолликулярная. Аденома развивающаяся приемущественно из В-клеток щитовидной железы, называется В-клеточной аденомой или опухоль из клеток Гюртле-Ашкенази.

Киста щитовидной железы.

Киста представляет собой полостное, заполненное жидкостью образование в ткани щитовидной железы. На долю кист приходится около 5% всех узловых образований щитовидной железы. Истинную кисту от ложной отличает наличие клеток фолликулярного эпителия, выстилающих полость кисты. Выявление кисты при УЗИ не представляет трудностей, тем не менее не позволяет дифференцировать от цистаденомы или цистаденокардиномы.

Гипертрофическая форма аутоиммунного тиреоидита (АИТ).

Аутоиммунный тиреоидит с узлообразованием может протекать как самостоятельно, так и сочетаться с фолликулярной аденомой или раком.

Рак щитовидной железы.

Раки щитовидной железы по морфологическим признакам принято делить на две группы. Это дифференцированный и недифференцированный рак. Они резко отличаются как по своей структуре, так и по клиническому течению. Дифференцированный рак (фолликулярный и папиллярный) встречаются значительно чаще, характеризуются сохранением гистотипических свойств тиреоидной ткани и отличается сравнительно длительным развитием и относительно благоприятным течением. Недифференцированный рак (анапластический) характеризуется выраженными морфологическими признаками тиреоидной атипии и быстропрогрессирующим течением. Промежуточное положение между дифференцированными и недифференцированными раками щитовидной железы по клиническому течению занимает медуллярный рак, происходящий из С-клеток. Все карциномы щитовидной железы идентифицируют согласно классификации TNM Международного противоракового союза (UICC). Т1- размер опухоли не более 1 см; Т2- размер карциномы 1-4 см; Т3- опухоль более 4 см; Т4- каринома с инвазией капсулы железы независимо от размеров. Для дифференцированных форм рака щитовидной железы введен возрастной критерий. При этом, у больных моложе 45 лет независимо от размера опухоли и поражения регионарных лимфоузлов, при отсутствии отдаленных метастазов устанавливают I стадию. При наличии у данной категории больных отдаленных метастазов – относят ко II стадии.

Диагностика узлового зоба

Разделение узловых образований на доброкачественные и злокачественные является кардинальным вопросом диагностики. При сборе анамнеза и осмотре необходимо выявить факторы высокого онкологического риска. К числу неблагоприятных факторов, увеличивающих вероятность наличия карциномы, относятся:

При наличии двух или более факторов риска показано оперативное лечение независимо от результатов дополнительных лабораторных и инструментальных обследований.

УЗИ щитовидной железы

Коллоидные узлы в большинстве случаев определяются как изо- или гипоэхогенные образования обычно овальной формы или реже округлой формы, имеющие четкие, ровные контуры и окруженные гипоэхогенным ободком. При этом в них часто определяются дегенеративные изменения в виде участков сниженной, повышенной эхогенности и кист. В режиме цветного допплеровского картирования (ЦДК) коллоидные узлы, как правило, аваскулярны. На основании нескольких ультразвуковых признаков можно сделать лишь предположение о характере узлового образования.

Аденома в большинстве случаев имеет вид четко очерченного гиперэхогенного образования с гомогенной структурой, окруженной ободком с резко повышенной интенсивностью отраженных эхосигналов. Возможно наличие микрокальцинатов по периферии узла. При ЦДК определяется периферический, перинодулярный кровоток.

Рак щитовидной железы выявляется в виде гипоэхогенного образования, с нечеткими и неровными контурами, с наличием гиперэхогенных включений и микрокальцинатов внутри узла. В ЦДК режиме картируется интранодулярный кровоток.

Радиоизотопное сканирование

Возможности сцинтиграфии в плане дифференциальной диагностики узлового зоба ограничены. Тем не менее, следует отметить, что: до 10% автономно функционирующих («горячих») узлов являются злокачественными. Для «холодных» узлов этот показатель гораздо выше. Поэтому выявление «холодных узлов» при сцинтиграфии определяет лишь «мишень» для последующего ТАБ под контролем УЗИ.

ТАБ под контролем УЗИ

На сегодняшний день имеет решающее значение в плане морфологической верификации любых узловых тиреоидных образований и является обязательным компонентом в протоколе обследования больных с узловым зобом. ТАБ определяет дальнейшую программу ведения пациента и показания для оперативного лечения. Основные ограничения метода связаны с тем, что с его помощью идентифицируются морфологические изменения, происходящие только на уровне клетки. В связи с этим нет возможности оценить наличие инвазии опухолевых клеток в капсулу узла или в сосуды. В таком случае больные направляются на оперативное лечение. Тактика ведения больных с узловыми образованиями щитовидной железы представлена на рис. 18. 1.

Функциональная автономия щитовидной железы (ФА)

Автономия определяется как функционирование фолликулярных клеток щитовидной железы независимое от влияния ТТГ гипофиза. Самым частым клиническим вариантом функциональной автономии щитовидной железы является многоузловой токсический зоб. Для функциональной автономии щитовидной железы характерны два основных критерия:

Патогенез функциональной автономии щитовидной железы

В условиях йодного дефицита щитовидная железа подвержена воздействию комплекса стимулирующих факторов. В результате, у наиболее предрасположенных лиц происходит увеличение щитовидной железы, формируется диффузный эутиреоидный зоб. Отдельные клетки щитовидной железы оказываются более чувствительными к указанным стимулирующим влияниям, благодаря чему получают преимущественный рост. Так формируется узловой и многоузловой эутиреоидный зоб. Отдельные активно делящиеся тиреоциты приобретают способность автономно, то есть вне регулирующих эффектов тиреотропного гормона (ТТГ), продуцировать тиреоидные гормоны. Конечным этапом является развитие узлового и/или многоузлового токсического зоба.

Основным следствием автономии является неконтролируемая секреция тиреоидных гормонов. Уровень этой секреции определяется количеством автономных тиреоидных клеток, их активностью и обеспеченностью йодидом. При достаточно крупных узлах повышенное поступление йодида приводит к увеличению секреции и в конце концов к тиреотоксикозу. Это свидетельствует об отсутствии эффективного ауторегуляторного механизма в таких клетках и объясняет возникновение случаев тиреотоксикоза после увеличения содержания йода в диете.

Узловой токсический зоб является йододефицитным заболеванием, при котором стойкая патологическая гиперпродукция тиреоидных гормонов обусловлена формированием в щитовидной железе автономно функционирующих тиреоцитов. Клиническая картина такого зоба в первую очередь определяется проявлениями тиреотоксикоза со стороны отдельных органов и систем.

Клинические проявления

Синдром поражения сердечно-сосудистой системы

Тахикардия, мерцательная аритмия, развитие дисгормональной миокардиодистрофии («тиреотоксическое сердце»), высокое пульсовое давление. Кардиальные нарушения связаны как с токсическим действием переизбытка гормонов на миокард, так и усиленной работой сердца в связи с возросшими потребностями периферических тканей в кислороде в условиях интенсивного обмена. В результате увеличения УО, МОС и ускорения кровотока повышается систолическое АД, на верхушке сердца и над сонными артериями выслушивается систолический шум. Механизм снижения диастолического АД связан с развитием недостаточности коры надпочечников и недостаточного синтеза глюкокортикоидов – основных регуляторов тонуса сосудистой стенки.

Синдром поражения желез внутренней секреции

Кроме надпочечников часто поражается поджелудочная железа с развитием тиреогенного сахарного диабета. Усиленный распад гликогена с поступлением большого количества глюкозы в кровь заставляет работать железу в напряжении, что в итоге приводит к истощению компенсаторных механизмов и развитию инсулиновой недостаточности. У женщин отмечается дисфункция яичников с нарушением менструального цикла, фиброзно-кистозная мастопатия (тиреотоксическая мастопатия, болезнь Вельяминова). У мужчин может развиться гинекомастия.

Синдром поражения центральной и

периферической нервной системы

Синдром метаболических нарушений

Повышение основного обмена приводит к похуданию при повышенном аппетите, сопровождается субфебрильной температурой тела и мышечной слабостью.

Синдром поражения органов пищеварительной системы

Проявляется неустойчивым стулом со склонностью к диарее, приступами болей в животе, иногда желтухой, связанной с дисфункцией печени.

Глазные симптомы

Симптом Дальримпля – расширение глазной щели с появлением белой полоски склеры между радужкой и верхним веком.

Симптом Греффе – отставние верхнего века от радужки при фиксации взгляда на медленно перемещающемся вниз предмете, при этом между верхним веком и радужкой остается белая полоска склеры. Симптом Кохера – при фиксации взгляда на медленно перемещающемся вверх предмете, между нижним веком и радужкой остается белая полоска склеры. Симптом Штельвага – редкое мигание век. Симптом Мебиуса – потеря способности фиксировать взгляд на близком расстоянии, вследствие слабости приводящих мышц. Фиксированные на предмете глазные яблоки расходятся и занимают исходное положение. Симптом Репнева-Мелехова – «гневный взгляд».

В основе их развития лежит гипертонус мышц глазного яблока и верхнего века вследствие нарушения вегетативной иннервации под влиянием избытка тиреоидных гормонов в крови.

Тиреогенный экзофтальм следует отличать от эндокринной офтальмопатии – аутоиммунного заболевания. При этом поражаются периорбитальные ткани: инфильтрация лимфоцитами, отложение кислых гликозаминов, выделяемых фибробластами, развивается отек и увеличение ретробульбарной клетчатки, миозит и разрастание соединительной ткани в периокулярных мышцах. При этом больные жалуются на боли, двоение, ощущение «песка» в глазах, слезотечение. Различают три стадии эндокринной офтальмопатии:

При тиреотоксикозе также развивается и претибиальная микседема, которая проявляется поражением кожи передней поверхности голени, ее отеком и утолщением, что сопровождается зудом и эритемой.

Отметим, что клиническая картина тиреотоксикоза имеет закономерную возрастную особенность: у молодых людей, у которых, как правило, речь идет о болезни Грейвса, в большинстве случаев имеет место развернутая классическая клиническая картина тиреотоксикоза, тогда как у пожилых пациентов, единственным его проявлением может служить необъяснимый субфебрилитет или суправентрикулярная аритмия, которую обычно связывают с ИБС.

На следующем этапе диагностического поиска у пациентов с клиническими симптомами тиреотоксикоза должен быть подтвержден или отвергнут при гормональном исследовании. Функциональная автономия примерно в 20% случаев развивается при отсутствии отчетливых узловых образований в щитовидной железе (диссеминированная автономия). В то же время болезнь Грейвса может развиваться на фоне предшествующего ей банального эутиреоидного коллоидного зоба. Более специфичным диагностическим методом является сцинтиграфия щитовидной железы: для болезни Грейвса характерно диффузное повышение захвата радиофармпрепарата, при функциональной автономии выявляются «горячие» узлы, либо чередование зон повышенного и пониженного накопления. Нередко оказывается, что в многоузловом зобе наиболее крупные узлы, выявленные при УЗИ, по данным сцинтиграфии оказываются «холодными» или «теплыми», а тиреотоксикоз развивается в результате гиперфункционирования ткани, окружающей узлы.

Ценным исследованием, которое позволяет дифференцировать болезнь Грейвса и функциональную автономию, является определение уровня антител к щитовидной железе. Высокие титры антител к тиреоидной пероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ) встречаются примерно в 80% случаев болезни Грейвса. При функциональной автономии щитовидной железы они в большинстве случаев отсутствуют.

Консервативное лечение

Лечение токсического зоба является весьма трудоемкой и кропотливой задачей для врача. Как уже указывалось, методы лечения болезни Грейвса и различных клинических вариантов функциональной автономии щитовидной железы отличаются. Главное отличие заключается в том, что в случае функциональной автономии щитовидной железы на фоне тиреостатической терапии невозможно достижение стойкой ремиссии тиреотоксикоза; после отмены тиреостатиков он закономерно развивается вновь. Таким образом, лечение функциональной автономии подразумевает хирургическое удаление щитовидной железы или ее деструкцию при помощи радиоактивного йода131. В случае болезни Грейвса у отдельных групп пациентов возможно проведение длительной консервативной терапии, которая при правильном отборе больных в 30-40% случаев приведет к стойкой ремиссии заболевания. Для тиреостатической терапии могут использоваться различные препараты. В нашей стране и в странах Европы наиболее популярны препараты тиамазола (Метизол). Кроме того, могут использоваться препараты пропилтиоурацила, которые наиболее популярны в США. Пропилтиоурацил назначают внутрь по 100-150 мг каждые 6 часов, или тиамазол, по 10-30 мг каждые 8 часов. Через 12 месяцев примерно у 30% больных функция щитовидной железы нормализуется и после отмены препарата сохраняется эутиреоз. По мере восстановления функции щитовидной железы, дозы антитиреоидных средств постепенно уменьшают. Антитиреоидные препараты могут вызывать агранулоцитоз. При уменьшении числа лейкоцитов ниже 4500, а гранулоцитов ниже 45%, следует отменить данные препараты.

При неэффективности тиреостатической терапии в течение года, а так же в случае декомпенсации тиреотоксикоза показано оперативное лечение, после предоперационной подготовки в условиях стационара. Субтотальная резекция щитовидной железы считается операцией выбора более 50 лет и является эффективным способом лечения тиреотоксикоза. Операцию проводят только на фоне удовлетворительного самочувствия пациента. Поэтому в предоперационном периоде необходимо нормализовать уровень тиреоидных гормонов с помощью антитиреоидных препаратов. За 7-10 дней до операции назначают йодиды, чтобы уменьшить кровоснабжение щитовидной железы и увеличить ее плотность. При подготовке больных с тяжелым тиреотоксикозом применяют Бета-адреноблокаторы, механизм действия которых связан не только с уменьшением потребностей миокарда в кислороде, но и с замедлением периферической конверсии Т4 в активный Т3. Назначают пропранолол по 5-40 мг в сутки. Прием препарата продолжают и в течение нескольких суток после операции, так как время полужизни Т4 составляет 7 дней. Применение Бета-адреноблокаторов особенно оправдано в тех случаях, когда больные не переносят антитиреоидные средства.

Источник: Основы клинической хирурги. Практическое руководство, Издание 2-е, переработанное и дополненное Под редакцией профессора Н.А.Кузнецова, Москва, Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,2009

Узлы щитовидной железы

Узлы щитовидной железы

Узел щитовидной железы представляет собой структурно и функционально обособленный участок её ткани, с неизменённой или закономерно преобразованной структурой. Обязательным признаком узла служит его граница. Она может быть более или менее явной (чёткой), т.е. по-разному заметной по всему периметру узла.Количество узлов в щитовидной железе может быть разным. От одного, двух или трёх, до состояния, когда почти всё внутреннее содержимое железы представлено множеством узлов. Любое количество узлов от двух и более принято называть многоузловым процессом или зобом (в случае увеличения).

Клинические признаки узлов

Следует различать узловой процесс и узловой зоб. Узлом или узловым процессом называется очаговое образование, сформированное из части железы и развивающееся без признаков значимого увеличения объёма. Если же объём узла прогрессивно увеличивается, то это состояние принято называть узловым зобом.

Помимо количества, узлы щитовидной железы различаются по величине, отношению к границам железы, стадийности, состоянию, дифференцированности (доброкачественности или злокачественности) и степени функционального напряжения. От этих признаков зависит выбор тактики лечения. Вот почему важно точно оценить признаки каждого узла.

Появление и развитие узлов

Образование узлов в щитовидной железе большинство специалистов объясняют следующей гипотезой. Предполагается, что из специальных клеток путем размножения развивается участок ткани, в который прорастают сосуды и нервы. Источник такого явления достоверно неизвестен. Причиной формирования узлов чаще называют дефицит йода, реже ― множество прочих обстоятельств. Это знание не подтверждено экспериментально, а некоторые факты противоречат такому одностороннему представлению, и указывают на совершенно иную природу узлов.

В Клинике доктора А.В. Ушакова выявлен другой принцип развития узлов. В соответствии с нашими выводами, основанными на теоретическом анализе и практическом наблюдении, доброкачественный узел щитовидной железы, как компенсаторное явление, образуется из уже имеющегося в железе структурно и функционально обособленного участка ткани. Иначе говоря, относительно крупная функционально-структурная единица железы (обычно, долька или совокупность долек), почти автономно контролируемая и регулируемая периферической нервной системой, обеспечиваемая собственной сосудистой сетью, служит исходной основой узлообразования. Стимулом к активизации такого участка железы служат разные причины и факторы, действие которых достаточно для компенсаторного напряжения.

В результате возбуждения нервных клеток, относящихся к определённому сегментарному участку железы, усиливается нервное влияние на этот участок. Вокруг него расширяется сосудистая сеть, что делает заметной часть доли при УЗИ. Это и есть узел.

Таким образом, узел представляет собой не что-либо совершенно новое, а уже существующую часть железы, которая из-за перенапряжения (под влиянием нервных импульсов) проявляет себя, постепенно преобразуется в соответствии с индивидуальными особенностями органа и биологическими законами.

Стадии узлов и течение узлового процесса

Доктором А.В. Ушаковым впервые в мире выделены стадии преобразования узлов. Также впервые они включены в классификацию, а именно, в созданную А.В. Ушаковым «Клиническую классификацию доброкачественных состояний щитовидной железы, 2010-2017».

Зачем необходимо это знание? Стадийность позволяет: 1) прогнозировать изменение узлов, и 2) выбирать более рациональную тактику лечения. Отражение в диагнозе стадии узла позволяет точнее понять клиническую ситуацию, выбрать лучший лечебный путь и избежать «ошибок». Отсутствие в диагнозе этого знания усложняет оценку клинического случая.

Следует различать следующие стадии: развития, истощения (начального умеренного и значительного) и рубцевания. Все стадии развиваются последовательно, переходя одна в другую в одном направлении.

Почти все доброкачественные узлы (малые и средние) во время первой стадии (развития) оказывают полезное действие, интенсивно насыщая организм недостающими ему гормонами. Такие узлы полезны, поэтому их следует сохранять, а не стремиться избавляться от них. Тем не менее, при определённых вариантах узлового процесса (некоторых видах аденом) ткань внутри узлов производит очень мало гормонов. Определить такой вариант узла можно с помощью сцинтиграфии.

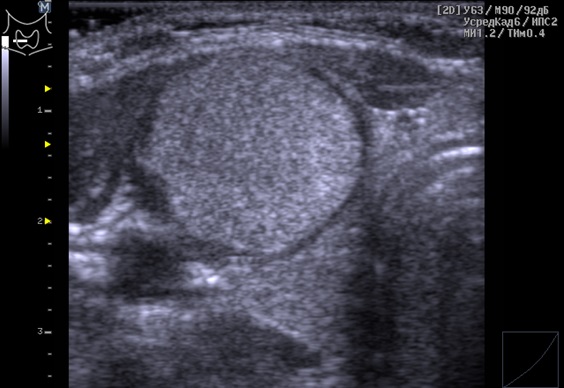

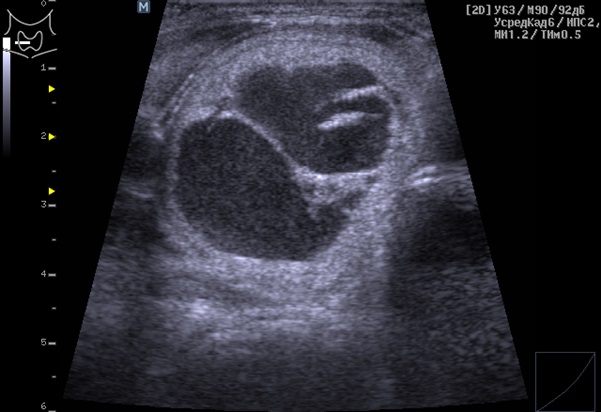

На стадии развития узел имеет почти однородную изоэхогенную ткань (рис 1). На этой стадии скорость развития новых (доброкачественных) клеток в узле превышает скорость их истощения и разрушения.

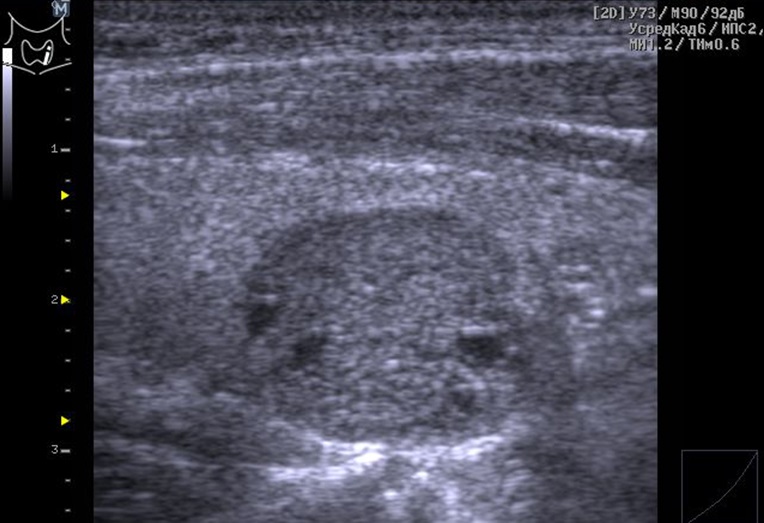

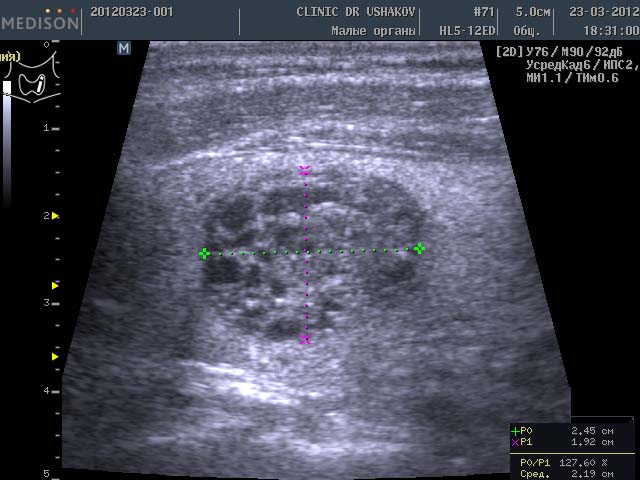

Стадия начального истощения проявляется появлением среди изоэхогенной ткани гипоэхогенных участков (рис 2). Это места истощения и разрушения ткани.

Рисунок 1. Узел щитовидной железы на стадии развития (снимок УЗИ в поперечной плоскости правой доли). Заметен крупной величины узел с чёткой гипоэхогенной границей по всему периметру. Внутри узла наблюдается почти однородная изоэхогенная ткань. |  Рисунок 2 А. Узел щитовидной железы на стадии малого истощения (снимок УЗИ поперечной плоскости левой доли). Заметен средней величины узел в центральной части доли с очень тонкой гипоэхогенной границей по всему периметру. Внутри узла наблюдаются несколько мелких анэхогенных участков. Ткань узла мало гипоэхогенная. |

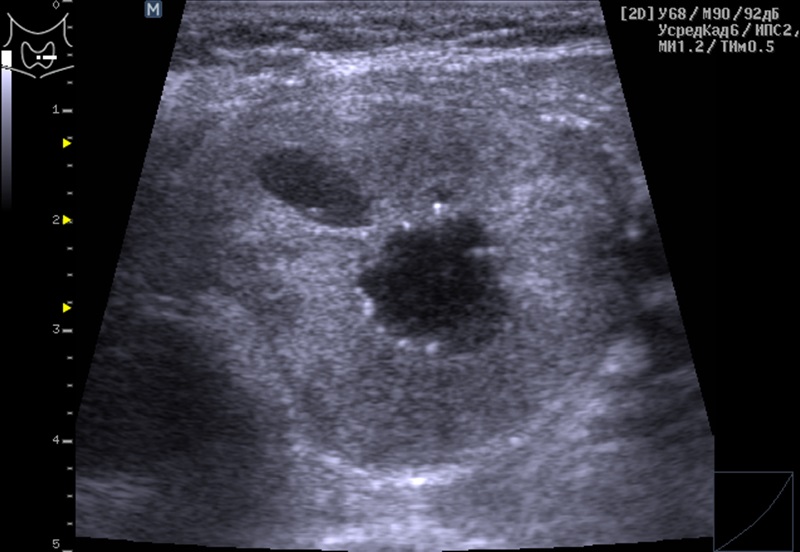

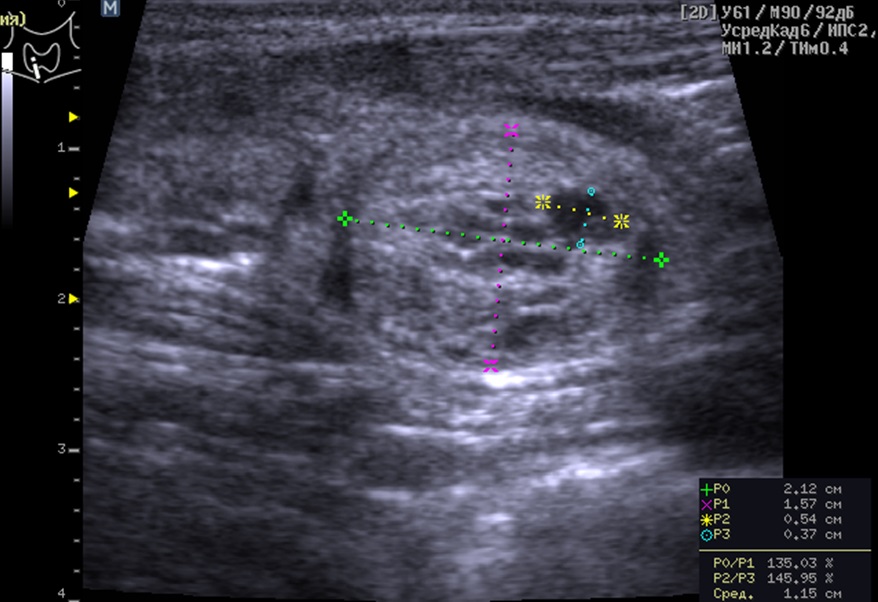

Рисунок 2 Б. Узел щитовидной железы на стадии малого истощения (снимок УЗИ поперечной плоскости левой доли). Заметен крупный узел, занимающий всё поперечное пространство доли, с гипоэхогенной тонкой границей по всему периметру. Внутри узла наблюдаются две малой величины полости в виде анэхогенных участков, характерных для жидкостных кист. Объём кистозный участков значительно меньше остального объёма узла. Ткань узла изоэхогенно- мало гипоэхогенная. |  Рисунок 3. Узел щитовидной железы на стадии умеренного истощения (снимок УЗИ в продольной плоскости; каудальная часть правой доли, проксимальнее центральной оси доли). Средней величины узел с гипоэхогенной тонкой границей по периметру. Внутри узла среди изоэхогенной ткани наблюдается умеренное количество средне- и крупноточечных гипоэхогенных включений (признаки деструкции ткани в сегментах узловой структуры) и зоны мало гипоэхогенной ткани. |

Постепенно их количество увеличивается, а затем уменьшается (рис 3), таким образом узел на стадии умеренного истощения преобразуется и, вместе с тем, начинает уменьшается в объёме. На этой стадии скорость истощения ткани внутри узла начинает всё больше преобладать над скоростью обновления клеток.

В период значительного истощения (рис 4) при кистозном состоянии (для ускорения преобразования узлов) может быть применён простой способ лечения ― аспирация шприцем жидкого содержимого узла, с последующей склеротизацией. Сущность такой манипуляции и пример лечения представлены во 2-м издании книги для пациентов «Восстановление щитовидной железы». Если кистозное содержимое не велико, то его удаление не обязательно.

Рисунок 4 A. Узел щитовидной железы на стадии значительного истощения, в кистозном состоянии (снимок УЗИ в поперечной плоскости правой доли). Заметен крупный узел, занимающий почти всё поперечное пространство доли, с тонкой гипоэхогенной границей по всему периметру. Внутри узла наблюдаются крупные полости с жидкостью в виде анэхогенных участков, разделённых тонкой перегородкой. Объём кистозных участков значительно больше половины объёма узла. |  Рисунок 4 Б. Узел щитовидной железы на стадии значительного истощения (снимок УЗИ в продольной проекции левой доли). Средней величины узел в центральной части левой доли. Среди относительно малого количества изоэхогенной и мало гипоэхогенной ткани содержит множество мелких и средних точечных гипо- и анэхогенных включений (мест деструкции в сегментах узла). |

Кистой называется полость, заполненная жидкостью. Если на стадии истощения узел находится в состоянии кисты, то это не какое-то другое образование, а узел. Поэтому неверно воспринимать узел в состоянии кисты как иное структурное образование. Вместе с тем, существует явление коллоидно-кистозного преобразования, при котором могут формироваться в ткани железы полости с коллоидом (рис. 5 и 6). Это изменение не является узлом. Оно имеет совершенно иной биологический механизм развития.

Рисунок 5. Левая доля щитовидной железы. Солитарная киста у наружного края доли. Это не узел, а коллоидно-кистозное преобразование, называемое специалистами по-разному. Обратите внимание на характерные признаки: четкая граница без контура и внутренний феномен «хвоста кометы» ― белая точка, от которой распространяется белёсая «тень». |  Рисунок 6. Левая доля щитовидной железы. Множественные кисты во всей доле, расположенные диффузно. Это не узлы, а коллоидно-кистозные преобразования. В этом случае также заметны характерные признаки каждой кисты: четкая граница без контура и внутренний феномен «хвоста кометы» ― белая точка, от которой распространяется белёсая «тень». Эти явления, в отличие от настоящих узлов, способны относительно быстро исчезать за счёт естественного «рассасывания» коллоида, без рубцевания. В истинных узлах этот процесс значительно длителен и завершается рубцеванием. |

Часто коллоидно-кистозные явления множественные и могут преобладать в одной из долей щитовидной железы. В отличие от истинных узлов, такие коллоидно-кистозные преобразования способны относительно быстро исчезать (за счет рассасывания коллоида клетками железы). Природная сущность их появления ― компенсаторное перенапряжение органа.

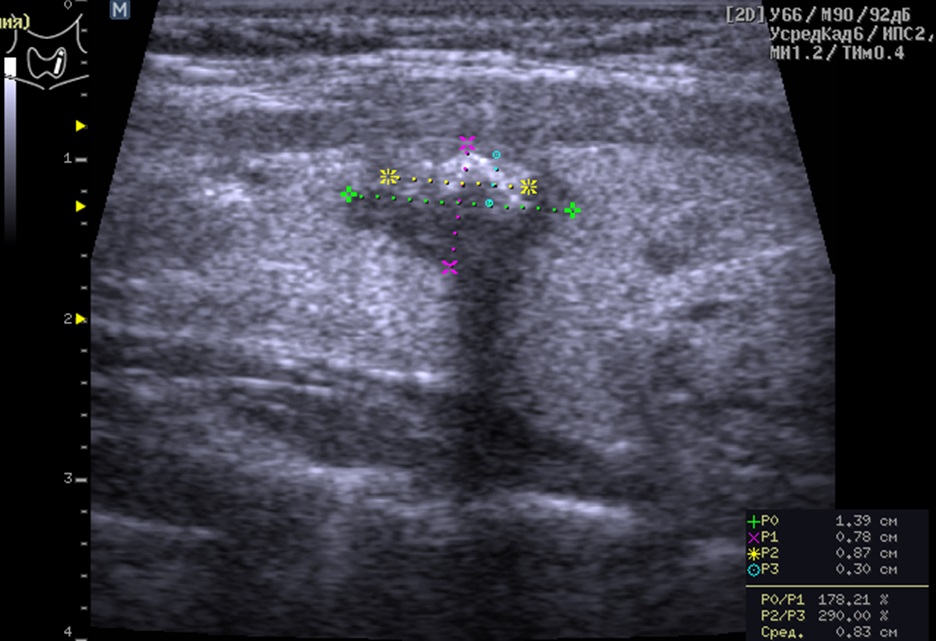

На стадии рубцевания в узле остаётся мало ткани (рис 7). Она интенсивно истощается и замещается соединительной тканью, которая может накапливать кальций. Поэтому на этой стадии не редко появляются кальцинаты.

| Рисунок 7. Узел щитовидной железы на стадии рубцевания (снимок УЗИ в продольной плоскости левой доли). В центре снимка заметен узел, в вентральной части которого определяется гиперэхогенный участок, состоящий из множества мелкоточечных структур, от которого распространяется гипоэхогенная тень (признак кальцинирования соединительнотканных элементов). Величина этого гиперэхогенного участка составляет более третей части объёма узла. |

Не все узлы проходят через состояние кисты. Внутренние процессы в узлах и их состояние зависят от их устройства.

Величина узлов

Различают малые, средние и крупные узлы. Малыми называют узлы, у которых наибольший размер менее 10 мм. К средним по величине узлам обычно относят образования с наибольшим размером до 20-30 мм. Узлы, у которых наибольший размер превышает 30-40 мм, считаются крупными. Крупный узел почти всегда ― аденома. Часть узлов средней величины также являются аденомами. Помните, что величина крупных узлов также может отличаться.

Аденома представляет собой узловое образование с доброкачественным процессом, имеющим признаки относительно интенсивного и преимущественно моноклонального развития, которое называют «аденоматозным» или «аденоматоз». Ведущими признаками аденомы являются: 1) интенсивность развития ткани в узле и 2) образование однотипной ткани. Именно эти два обстоятельства, а также индивидуальные условия образуют морфологическое разнообразие аденом. Сущность этого явления впервые полноценно представлена в монографии А.В. Ушакова «Доброкачественные заболевания щитовидной железы. Клиническая классификация», 2013 г.

Величина узла влияет на выбор тактики лечения и поэтому также должна быть отражена в диагнозе. Кроме того, полноценный клинический диагноз должен включать отношение узла к границам щитовидной железы (то есть информировать о том, занимает ли узел часть доли или всю долю железы). Все эти возможности предоставляет специалистам Клиническая классификация Клиники щитовидной железы доктора А.В. Ушакова. Эта классификация является удобным врачебным инструментом: 1) для понимания закономерностей и возможных вариантов узловых процессов и 2) для полноценного отражения диагностических данных в диагнозе.

Виды узлов

Врачей и пациентов интересует вопрос о вероятности злокачественности узла. Но отношение к вероятности рака различное. Одни пациенты уверены в отсутствии злокачественности, и поэтому не желают проводить дополнительное обследование. Другие очень насторожены и предполагают худшее. Они пытаются узнать о каких-либо диагностических возможностях, способных наиболее достоверно оценить вероятность рака. Между этими полярными группами пациентов существует ещё одна группа ― люди спокойно и уравновешенно относящиеся к событиям в организме.

В настоящее время доступно лишь одно исследование, позволяющее с наибольшей, но не абсолютной степенью достоверности (около 90%), определять вероятность рака. Это цитологическое исследование материала из узла, взятое путём пункционной биопсии, т.е. с помощью иглы, вводимой в узел, куда под отрицательным давлением поступают частички ткани. Прочие диагностические способы (сцинтиграфия, УЗИ, включая эластографию, анализ крови и пр.) служат лишь вспомогательными ориентирами в выявлении рака. Генетическое исследование вероятности рака находится на стадии начального исследования и внедрения.

По заключению экспертов ВОЗ, предлагается проводить пункционную биопсию любых узлов, наибольший размер которых более 10 мм. Эта манипуляция обязательно должна осуществляться под контролем УЗИ! Она малоприятна, как любая инъекция, но безвредна. В некоторых случаях опытный специалист может провести пункционную биопсию при узлах около 7-8 мм.

Отсутствие злокачественности (по данным цитологического исследования) не может восприниматься как предраковое состояние, и являться показанием к операции. Иначе, если нет рака, то нет и соответствующего показания к операции. Надуманная (даже врачом) вероятность озлокачествления не является таким показанием.

TI-RADS в диагностике рака

Цитологическое заключение

В результате тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии (ТИАПБ) получают частички ткани из щитовидной железы, которые наносят на предметное стекло. Затем это стекло рассматривается специалистом под микроскопом. Он оценивает полученный материал и выносит заключение, которое предоставляет в письменном виде в документе «Протокол цитологического исследования».

В этом документе должны быть указаны: подробное описание элементов ткани, выявленных при микроскопии, места изъятия материала, а также вывод в виде «заключения». Одно лишь заключение не позволяет понять морфологической картины (т.е. того, что действительно было определено в полученном из железы материале). Иногда бывает сложно характеризовать наблюдаемые в микроскоп изменения ткани железы как доброкачественные или злокачественные. В таком неясном случае цитопатолог может указать в заключении: «фолликулярная опухоль».

Эта терминологическая фраза указывает на какой-то процесс, который не подтвержден в качестве рака, но, при этом, не может уверено оцениваться как доброкачественный. Понятие «фолликулярная опухоль» весьма неопределённо, в отличие от «фолликулярной карциномы» ― одного из вариантов рака щитовидной железы. Не путайте эти термины! В одном случае с операцией спешить не следует (необходимо по совокупности признаков определиться со степенью вероятности рака), а в другом, напротив, необходимо готовиться к хирургическому удалению злокачественного процесса.

В заключении «Протокола цитологического исследования» может быть указана степень вероятности злокачественности по американской классификации Bathesda. Это предположительная статистическая оценка.

Если материала на предметном стекле недостаточно, специалист может указать это обстоятельство в протоколе в виде слова «неинформативно» или подобного термина. В этом случае уместно повторить пункционную биопсию, но уже в ином месте у другого специалиста, сообщив ему о предыдущей «неудаче».

Основным показанием к пункционной биопсии узлов служит необходимость оценить доброкачественный характер их ткани. Около 96% всех узлов доброкачественные. Аденомам свойственна доброкачественность. Поэтому, если у вас выявлен узел, то не следует избыточно переживать, поскольку рекомендация к пункции имеет превентивно-профилактическую цель.

Лечение

Как уже пояснялось, тактика лечения при узловом процессе зависит от состояния узлов. Прежде всего, с помощью УЗИ и прочих способов необходимо определить клинически важные особенности узла, и лишь затем планировать соответствующее лечение.

Некоторые пациенты оценивают узел как нечто «плохое» и поэтому ориентированы на борьбу с узлом. Они желают «лечить узел», недопонимая ошибочности своего отношения к узловому процессу.

В действительности, появление и закономерное преобразование узла в щитовидной железе является полезным («с точки зрения» организма). Это приспособительно-компенсаторное изменение ткани железы. Узел щитовидной железы представляет собой активизированный участок её ткани, нужный организму для производства необходимого количества гормонов. Поскольку при стрессовых нагрузках требуется больше гормонов щитовидной железы (Т4-св. и Т3-св.), то именно узел служит местом интенсивной продукции таких гормонов.

Если имеется доброкачественный узел малой или средней величины и находится на стадиях развития или истощения, то он полезен организму, и потому не требует удаления или повреждения. При больших узлах также не следует спешить с операцией. Необходимо выяснить индивидуальные клинические особенности, и в соответствии с ними выбирать лечебную тактику.

Хирургическая практика уместна лишь в случае очень больших узлов, оказывающих сдавливающее влияние на другие структуры (следует отличать «смещение» структур от «сдавления»). Но и в таких случаях важно оценить индивидуальные особенности узлового процесса. Также следует рассмотреть возможность оперативного вмешательства при значительных объёмах узлов, при сочетании косметической неудовлетворённости внешним видом и малой гормонообразующей способностью узла. Для уточнения последнего обстоятельства требуется проведение сцинтиграфии щитовидной железы.

В большинстве случаев узлов в щитовидной железе необходимы лечебные мероприятия, направленные на уменьшение стимуляции железы со стороны региональной нервной системы, а также общевосстановительные лечебные мероприятия, позволяющие уменьшить потребность организма в гормонах. Это уместно и необходимо при эутиреозе, это обязательно при гипотиреозе! Именно эта тактика осуществляется в Клинике доктора А.В. Ушакова. Узловой процесс (в т.ч. узловой зоб), сопровождающийся гипертиреозом требует диагностического уточнения источника переизбытка щитовидных гормонов, с последующим выбором соответствующего лечебного направления. Поэтому для диагностики своей клинической ситуации, выбора лечения, выяснения показаний и противопоказаний к лечению можете обращаться к врачам нашей специализированной Клиники.