Чем лечить воспаление конъюнктивального мешка

Что такое дакриоцистит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Иванова Н. В., детского офтальмолога со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

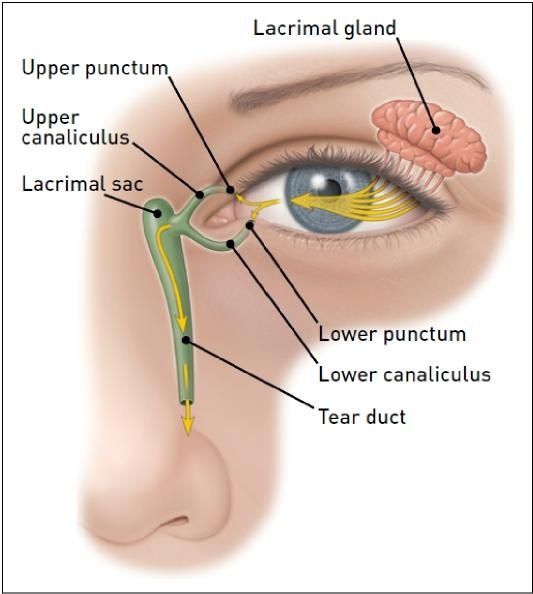

Дакриоцистит (от греч. dakryon — слеза и kystis — пузырь) — это воспаление слезного мешка. Речь идет о патологии, при которой слезоотводящая система перестает функционировать по назначению, и полезные свойства слезы в ней не действуют. В моей практике чаще всего обращения детей первого года жизни.

До сих пор некоторые врачи употребляют термин «врожденный дакриоцистит». Это неверно, потому что ребенок рождается без дакриоцистита, но с аномалией развития, способной привести к возникновению заболевания. Дакриоцистит возникает не всегда и не у всех детей, имеющих такую аномалию. Поэтому правильнее ставить диагноз «дакриоцистит новорожденного». [3]

Как правило, после того, как ребенок начинает дышать самостоятельно, происходит самопроизвольное выталкивание пробки. Но если по каким-то причинам этого не произошло, то слеза вместо того, чтобы уходить в нос, застаивается внутри, в слёзном мешочке, и к этому застою очень часто присоединяется инфекция. Вот так и начинает развиваться острый дакриоцистит.

В 80% случаев заболевание у взрослых связано с индивидуальными анатомическими особенностями строения окончания носослезного протока и сопутствующими заболеваниями носа и околоносовых пазух. 20% случаев связаны с воздействием вредных профессиональных факторов — резкими колебаниями температуры окружающего воздуха, травмами, снижением иммунитета, вирулентностью микрофлоры, сахарным диабетом и др.

Классификация типа окончания носослезного протока по Л. И. Свержевскому (1910) [8]

Как можно заметить, 3 типа окончания протока из 4-х создают предпосылки для потенциальной обструкции слезоотведения в результате патологических процессов в полости носа, сопровождающихся отеком слизистой оболочки носа. К этому предрасполагает и наличие складки слизистой у выхода протока под нижнюю носовую раковину (клапан Hassner) — физиологического сужения вертикального колена слезоотводящих путей. [8] Поэтому очень важно убедить пациента пройти консультацию отоларинголога и в точности выполнить его назначения, для стойкого положительного результата, если имеется хронический дакриоцистит. Исследователи сходятся во мнении, что дакриоцистит возникает в основном из-за наличия патологических процессов в полости носа и околоносовых пазух (гипертрофического, атрофического, катарального и вазомоторного ринитов, деформации носовой перегородки, озены, синуситов, сифилиса, травматических повреждений костей и мягких тканей носа с нарушением носового дыхания, опухолей носа и его пазух и т. д.).

Симптомы дакриоцистита

Симптомы заболевания у взрослых

Основной симптом — это слезостояние, сопровождающееся слезотечением постоянно. Надо учитывать, что у детей после 6 месяцев и у взрослых при первичной жалобе на слезотечение слезные пути могут иметь нормальную проходимость.

Причины этого состояния:

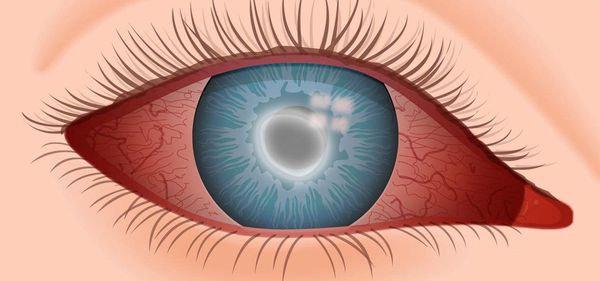

Другой симптом острого и хронического дакриоцистита — это гноевидные выделения из носослёзного канала. Конъюнктива при этом краснеет, воспаляется и отекает, возникает припухлость слёзного мешка. Глазная щель сужается, прикосновения к глазу причиняют боль. Острый дакриоцистит может протекать в форме абсцесса или флегмоны: у больного ухудшается общее состояние, снижается аппетит, повышается температура тела, нарушается сон и болит голова.

Дакриоцистит у новорождённых

У маленьких детей своя особенность. Полноценные слезы у них начинаются со 2-го месяца жизни. Поэтому в первых жалобах отмечается:

Патогенез дакриоцистита

Во внутриутробном периоде слезно-носовой канал закрыт плёнкой у всех детей, чтобы защититься от околоплодных вод. Когда ребенок рождается и делает первый вдох и крик, происходит прорыв этой плёнки, слезно-носовой канал становится проходимым, и по нему уже слёзы вытекают наружу (в нос).

Признаком нарушения слезоотведения становится слезостояние и, как следствие, изменение структуры, снижение качества слезной пленки, ее локальное или полное разрушение. Вызванный этим аварийный выброс рефлекторной слезы дополняет возникший дисбаланс. [7]

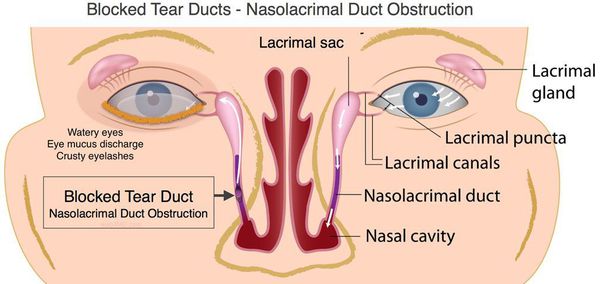

Развитие хронического дакриоцистита всегда становится следствием сужения слезно-носового канала. В результате в слезном мешке задерживается слеза и патогенные микробы и возникает воспаление его слизистой оболочки. Особое место занимает дакриоцистит (риногенный) у взрослых на фоне болезней носа и околоносовых пазух. [8]

Развитие острого дакриоцистита (абсцесс или флегмона слезного мешка) зачастую происходит на почве хронического и представляет собой гнойное воспаление окружающей слезный мешок клетчатки. Дакриоцистит у новорожденных, как правило, возникает из-за сохранения зародышевой пленки, которая закрывает нижний отдел слезно-носового канала. [1] [2]

Классификация и стадии развития дакриоцистита

Классификация по Черкунову Б. Ю. (2001 г.).

I. По течению заболевания:

1. Острый дакриоцистит;

2. Хронический дакриоцистит:

3. Дакриоцистит новорожденных:

II. По этиологическим факторам:

Осложнения дакриоцистита

Если хронический дакриоцистит правильно не лечить, это может привести к растяжению слезного мешка. Воспалительный процесс может перейти в абсцесс или флегмону слезного мешка. В результате может произойти расплавление тканей и развиться септические осложнения в оболочках головного мозга, в том числе гнойный энцефалит или менингит. При этом наблюдается гиперемия кожи, припухлость в области слезного мешка, резкая болезненность. Нередко гиперемия кожи распространяется дальше по типу рожистого воспаления с повышением температуры тела и опуханием регионарных лимфатических узлов. Либо происходит самопроизвольное вскрытие мешка с выходом гноя и образованием фистулы. [1]

Также нелеченые дакриоциститы являются причиной упорного конъюнктивита, что провоцирует возникновение язвы роговицы при поверхностном ее повреждении. [4] Крайне редко острый дакриоцистит возникает не в результате длительного воспаления слезного мешка, а как осложнение острого воспаления придаточных пазух носа.

Диагностика дакриоцистита

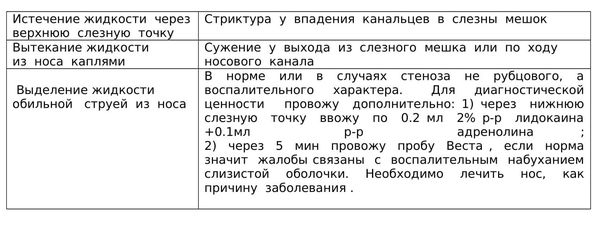

Когда нарушены функции слезоотводящего аппарата, ухудшается или отсутствует отток слезы из конъюнктивальной полости. В этом случае очень важно убедиться в прохождении слезной жидкости в слезный мешок, а из него через носослезный проток под нижнюю носовую раковину. Для этого одной рукой нажимают на кожу нижнемедиальной части нижнего века (область расположения слезного мешка), одновременно с этим другой рукой оттягивают от глаза медиальные отделы обоих век так, чтобы стали доступными осмотру верхняя и нижняя слезные точки, и обращают внимание, выделяется ли из них жидкость. При данном заболевании вы увидите выделения различные по цвету и консистенции. [4]

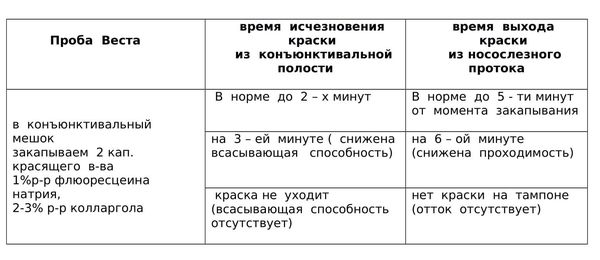

Проба Веста

Для того, чтобы убедиться в том, что механизм слезоотведения изменен, можно осуществить пробу Веста. [4] Она подходит для взрослых.

На практике эта проба очень помогает. Все пациенты не любят, когда их лица касается чужой человек. Они соглашаются посидеть с краской и турундой, при этом охотно делятся своими ощущениями. Однако для малышей 0 – 1 – 2 мес.; 1 – 1.5 года эта диагностика не подходит, приходится ограничиваться только надавливанием на область слезного мешка и анамнезом.

Канальцевая проба

Некоторые коллеги применяют в качестве диагностики «канальцевую пробу» [6] для оценки присасывающей способности канальцев. Конъюнктиву очищают от слизи и гноя. Закапывают 3% р-р колларгола с интервалом в 1 минуту 3 – 4 раза, прося пациента мигать. Отсасывают с конъюнктивы остатки колларгола и надавливают на область слезного мешка. Если через слезные точки в конъюнктиву выступит колларгол, то всасывающая способность их не нарушена, а если колларгола не видно, то это показание к хирургическому лечению. Также пациента просят высморкаться в салфетку, при наличии окрашенной жидкости на ней слезно-носовой канал проходим. Если жидкость не окрашена, есть показания к хирургическому лечению дакриоцистита.

У взрослых, чаще у женщин, при жалобах на постоянное слезотечение часто используется промывание слезного мешка. Это одновременно диагностика и лечение. [1] При этом возможно:

Инстилляционная проба с флюоресцеином

Метод используют, но очень редко. Флюоресцеиновая проба позволяет оценить отток слезы из конъюнктивальной полости. Используют 1 % раствор флюоресцеина или 3 % раствор колларгола. Раствор закапывают в глаз и засекают время, через несколько минут конъюнктивальная полость должна очиститься. Если раствор не исчезает, это означает, что жидкость плохо проходит по слезоотводящим путям.

Рентгенография слезоотводящих каналов

В затруднительных случаях взрослым назначают рентгенографию, КТ, МРТ. В качестве ренгенконтрастного вещества используют жирорастворимые и водорастворимые препараты (Йодолипол и Омнипак).

Рентгенографию слёзных путей поводят в двух проекциях: носоподбородочной и боковой. Чтобы определить проходимость слёзных путей, её повторяют через 10 минут, давая возможность контрастному веществу заполнить слёзный мешок, проникнуть в щели и дивертикулы. Детям исследование проводят под наркозом.

Зондирование и биомикроскопия глаза

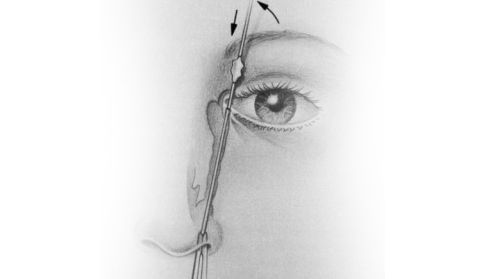

Зондирование позволяет определить проходимость слёзных протоков. Его проводят с помощью зонда Боумена.

Процедура болезненная, поэтому перед обследованием в глаза закапывают анестетик. С помощью биомикроскопии осматривают конъюнктивальную полость и область слёзного мешка.

Как отличить дакриоцистит от конъюнктивита

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, а при дакриоцистите поражается слёзный мешок. Подробнее о признаках и диагностике конъюнктивита можно почитать в статье.

Лечение дакриоцистита

3. экстирпация слезного мешка (удаление слезного мешка);

4. дакриоцисториностомия (образование соустья между слезным мешком и носом);

Массаж в области слёзного мешка

Массаж должен быть точечным и не содержать никаких трений кожи в области слезного мешка. Давление должно производиться на спайку век, за передний гребень слезной ямки, в глубину орбиты. Надавливаний (массаж) за один прием следует проводить 1-2-3. При правильном массаже ребенок непременно реагирует как на неприятные действия. Массаж желательно проводить перед каждым кормлением, 5-6 раз в день, в течение 1–2 недель. Если это малоэффективно, назначают зондирование. Эффективность массажа с полным излечением дакриоцистита у детей грудного возраста до 3-х месяцев достигает 60%, в возрасте 3–6 мес. она снижается до 10%, во второй половине первого года не превышает 2%. [3]

Промывание слезоотводящих путей

Игла вводится в расширенную коническим зондом слезную точку, пока она не упрется в спинку носа, отодвигается немного назад и мешок промывается физиологическим раствором. [6] Из опыта свой практики могу сказать, этот способ лечения дакриоцистита у детей малоэффективен. Лучше проводить зондирование с последующим промыванием.

Хирургическое лечение

При зондировании после расширения слезной точки используется зонд № 1-2 у детей и № 4-5 у взрослых. Движение зонда, начиная со слезной точки, должно быть вначале вертикальным на протяжении около 2 мм, затем зонд поворачивают на 90 градусов для прохождения горизонтальной части канальцев на протяжении около 10 мм. Затем, для прохождения слезно-носового канала, зонд необходимо повернуть опять в вертикальное положение и не спеша «нащупать» вход в слезно-носовой проток.

При правильном введении и положении зонда в слезно-носовом протоке подвижность его в боковых направлениях резко ограничивается, и он жестко упирается в нижний носовой ход. Погрешности могут выражаться в ложных ходах или «недозондировании». Повторное зондирование проводят через 5 – 7 дней. [1] [2] [3] [6]

Со второй половины ХХ века широкое применение имела наружная дакриоцисториностомия. У операции было много недостатков, основной — косметический дефект в виде рубца. Сейчас можно осуществлять эндоскопические операции с внутриносовым доступом:

Физиотерапевтическое лечение

Эффективность физиотерапевтического лечения при дакриоцистите не доказана.

Медикаментозное лечение

Эффективность консервативного метода лечения составляет 10–15 %, его проводят не более 14 дней. Новорождённым можно принимать препарат Витабакт. Он обладает антибактериальной активностью: уничтожает стафилококк, стрептококк, кишечную палочку и хламидии.

После хирургического лечения первые три дня применяют Тобрекс по одной капле три раза в день.

Лечение дакриоцистита у новорождённых

Для лечения младенцев применяют массаж слёзно-носового канала, глазной антисептик (Витабакт) и зондирование с промыванием носослёзного канала.

Народные средства

Экспериментировать с альтернативной терапией опасно: без своевременного и адекватного лечения дакриоцистита могут развиться серьёзные осложнения, например гнойный энцефалит или менингит.

Прогноз. Профилактика

Своевременное посещение врача, диагностирование болезни и правильный курс лечения дакриоцистита помогают достаточно успешно справиться с этим неприятным заболеванием.

Если массаж не помог, то выполняют зондирование — это основной метод лечения. Однако частота рецидивов после него составляет 12–26 %. При зондировании выздоравливают 99,4 % детей в возрасте 1–3 месяцев, старше одного года — 74 %. Полное выздоровление до 1 года возникает в 96,6 % случав, старше одного года — в 85 %.

Чтобы снизить риск дакриоцистита, следует:

За дополнение статьи благодарим Евгению Смотрич — офтальмолога, научного редактора портала «ПроБолезни».

Заболевания слезной железы, слезного мешка и слезных канальцев

Автор:

Практически 6% всех заболеваний глаз приходится на болезни слезных органов. К приобретенным их патологиям принято относить нарушения секреции слезных желез, воспаления и опухоли. Состояниями, требующими неотложного вмешательства, считают острые воспалительные процессы слезопродуцирующих органов и слезоотводящих путей.

Дакриоаденит

Острый дакриоаденит представляет собой воспалительный процесс слезной железы. Он возникает, как осложнение общих инфекционных заболеваний (грипп, ангина, скарлатина, пневмония, эпидемический паротит, брюшной тиф и пр.).

Обычно острый дакриоаденит – состояние одностороннее, хотя встречаются и двусторонние поражения. Процесс начинается остро с возникновения отека и покраснения кожи верхнего века. Наружный угол его вследствие отека опускается и глазная щель приобретает S-образную форму. Отек становится причиной смещения глазного яблока книзу и кнутри, а также ограничения его подвижности кверху и кнаружи. Из-за смещения глазного яблока может возникнуть диплопия. В области проекции пальпебральной зоны слезной железы видна гиперемированная, отечная конъюнктива, что выявляется при легком оттягивании верхнего века. При пальпации наружный отдел верхнего века резко болезнен. Возможно общее недомогание, повышение температуры, головная боль.

Лечение дакриоаденита проводится в стационаре. Назначают сухое тепло – УВЧ и облучение пораженной области ультрафиолетовыми лучами.

Проводят медикаментозную терапию противовоспалительными и антимикробными препаратами: растворами глюкокортикостероидов (дексаметазон); растворами нестероидных противовоспалительных средств (диклофенака натрия, диклоф, индоколлир); растворами антисептиков, антибиотиков и сульфаниламинов (витабакт, мирамистин, сульфацил-натрия, левомицетин). На ночь закладывают антимикробные мази: тетрациклиновую, эритромициновую, хлорамфеникол.

В случае возникновения абсцесса, его вскрывают со стороны кожи века вдоль края над местом наибольшей флюктуации. После вскрытия, устанавливают дренажи с раствором хлорида натрия. Назначают промывания растворами антисептиков (диоксидина, фурацилина, перекиси водорода). В дальнейшем для лучшей регенерации смазывают очистившуюся рану метилурациловой мазью или левомиколем.

Каналикулит

Больные при этом отмечают слезостояние и слезотечение. Слой эпидермиса в области канальцев отечен, гиперемирован, с болезненностью при пальпации. Слезные точки расширены, отечны и гиперемированы. При надавливании на них может появляться слизисто-гнойное либо крошкообразное (при грибковой инфекции) отделяемое.

Лечение каналикулита начинают с удаления содержимого слезных канальцев. Его проводят путем надавливания и последующего промывания конъюнктивальной полости антисептическими растворами (фурацилина, перманганата калия).

При бактериальной инфекции назначают растворы антибиотиков (фторхинолонов), сульфаниламидов, антисептиков, которые закапывают в конъюнктивальный мешок. На ночь за веко закладывают антибактериальные мази.

В случае каналикулита, вызванного патогенными грибами, назначают инстилляции амфотерицина, а также раствора нистатина. На ночь закладывают мази с противогрибковыми веществами (нистатин).

При вирусных каналикулитах назначают растворы антиметаболитов, а также препараты интерферона и интерфероногенов (иоддезоксиуридин, Офтан-ИДУ, полудан, Актипол). Применяют противовирусные препараты (мазь ацикловир, Зовиракс). Также рекомендуется использование оксалиновой, флореналевой или теброфеновой мази на ночь.

В тяжелых случаях прибегают к рассечению слезного канальца и удалению содержимое с обработкой раны в последующем спиртовым раствором йода.

При стенозе, слезоотводящие протоки промывают раствором коллализина.

Дакриоцистит

Дакриоцистититом называют воспаление слезного мешка. Заболевание может протекать как в острой, так и в хронической формах. К хроническим формам дакриоцистита относится простая и эктатический катаральная, эмпиема и флегмона слезного мешка, а также стенозирующий дакриоцистит. Вместе с тем, принято выделять дакриоцистит новорожденных, который может проявляться в простой, эктатически катаральной, гнойной и флегманозной формах.

Острый дакриоцистит, как правило, является обострением хронического дакриоцистита и проявляется гнойным воспалением стенок слезного мешка. В случае вовлечения в процесс воспаления окружающей клетчатки, возможно формирование флегмоны слезного мешка.

Возникновение дакриоцистита обусловлено стенозом носослезного канала, когда в слезном мешке происходит застой слезной жидкости. Это способствует размножению внутри патогенной (чаще стафилококковой и стрептококковой) флоры. Причиной нарушения оттока слезы становится воспаление слизистой носослезного канала, обычно переходящее со слизистой носа. У новорожденных заболевание возникает из-за атрезии (заращения) в носослезном протоке выходного отверстия.

При остром дакриоцистите пациенты отмечают слезотечение, отек, покраснение и острую болезненность внутреннего угла глаза. Осмотр и пальпация слезного мешка, а также прилегающих областей носа и щеки, выявляет отечность и покраснение тканей, их плотность и болезненность. При отеке век, наблюдается сужение глазной щели. В начале заболевания, из слезных точек возможно выделение гноя при надавливании на слезный мешок, канальцевая проба положительная. Нередки: повышение температуры тела, общая слабость и головная боль. Спустя несколько дней происходит размягчение инфильтрата, появляется флюктуация. Как правило, сформировавшийся абсцесс вскрывается самопроизвольно.

Лечение острого дакриоцистита необходимо проводить только в стационаре. В качестве противовоспалительной терапии назначают инъекции антибиотиков и НПВС. До момента флюктуации применяют УВЧ-терапию. Растворы антибиотиков фторхинолонов (ципролоксацин, офлоксацин и пр.), также назначают и конъюнктвально.

При флюктуации, флегмону вскрывают и ставят дренаж с раствором хлорида натрия. Некоторое время раневую поверхность промывают растворами антисептиков. Затем назначают препараты для активации регенерации тканей (метилурациловая мазь, левомеколь).

Дакриоцистит новорожденных начинают лечить толчкообразным массажем слезного мешка сверху вниз. После него, конъктивально закапывают растворы антисептиков. Если эффект отсутствует, выполняют пассивное промывание слезоотводящих путей растворами антисептиков или зондирование слезного канальца боуменовским зондом.

Лечение хронического дакриоцистита – хирургическое, для чего выполняют дакриоцисториностомию (создают новый путь оттока слезы). В послеоперационном периоде системно и местно назначают антибиотики и НПВС.

Обратившись в Московскую Глазную Клинику, каждый пациент может быть уверен, что за результаты лечения будут ответственны одни из лучших российских специалистов. Уверенности в правильном выборе, безусловно, прибавит высокая репутация клиники и тысячи благодарных пациентов. Самое современное оборудование для диагностики и лечения заболеваний глаз и индивидуальный подход к проблемам каждого пациента – гарантия высоких результатов лечения в Московской Глазной Клинике. Мы проводим диагностику и лечение у детей старше 4 лет и взрослых.

Наши врачи, которые решат Ваши проблемы со зрением:

Главный врач клиники, офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. Хирургическое лечение катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Рефракционный хирург, специалист по лазерной коррекции зрения (ЛАСИК, Фемто-ЛАСИК) при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефону в Москве 8 (499) 322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или воспользовавшись ФОРМОЙ ОНЛАЙН ЗАПИСИ.

Что такое конъюнктивит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ахунова А. А., офтальмолога со стажем в 4 года.

Определение болезни. Причины заболевания

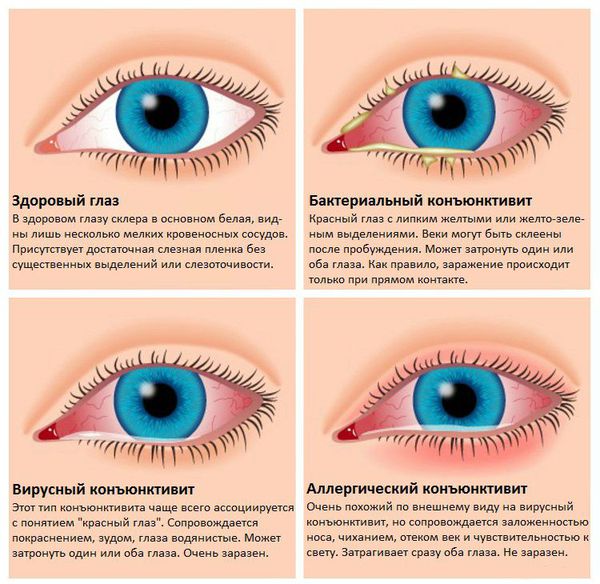

Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией, бактериями, вирусами, травмой или попаданием в глаз инородного тела. Заболевание проявляется отёком, покраснением, водянистыми или гнойными выделениями.

Возбудителями заболевания могут быть:

К факторам риска относятся:

Симптомы конъюнктивита

Основные симптомы заболевания:

Если вовлекается роговица, пациента беспокоит:

Заболевание начинается с одного глаза, потом может перейти на другой. Иногда появляются плёнки серого цвета, которые легко снимаются ватной палочкой. Для каждого вида конъюнктивита характерно своё отделяемое. Водянистое отделяемое типично для вирусных и аллергических конъюнктивитов, гнойное — для воспаления бактериальной природы. Особенности проявлений различных видов заболевания представлены в таблице [1] [2] [18] :

Патогенез конъюнктивита

Поверхностные ткани глаза имеют свою нормальную микрофлору, в которую входят стафилококки, стрептококки и другие микроорганизмы. В норме они находятся в равновесии и не причиняют дискомфорта. К заболеванию приводит снижение барьерных способностей, повышение количества микробов или заселение другими опасными паразитами.

Изменение микрофлоры в конъюнктиве может быть вызвано протиранием глаз грязными руками, износом мягких контактных линз, длительным приёмом местных антибиотиков, воздействием хлора в бассейне при плавании.

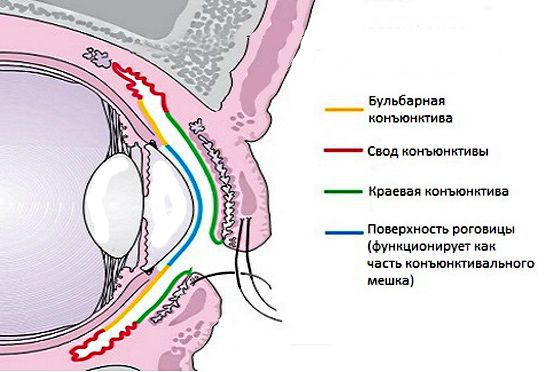

Конъюнктива выполняет защитную, увлажняющую, трофическую и барьерную функции. Нарушение этого барьера может привести к заражению.

Вторичная защита включает иммунные механизмы, осуществляемые сосудистой системой, иммуноглобулинами слёзной плёнки, антибактериальным ферментом лизоцимом, а также ополаскивающим действием слезы при моргании. Конъюнктива, как и любая ткань, отвечает на чужеродное вещество воспалительной реакцией.

Классификация и стадии развития конъюнктивита

По течению различают острый и хронический конъюнктивит.

По патогенному фактору конъюнктивит делят на две большие группы:

1. Инфекционный. Большая часть конъюнктивитов инфекционные, в зависимости от возбудителя они подразделяются на типы:

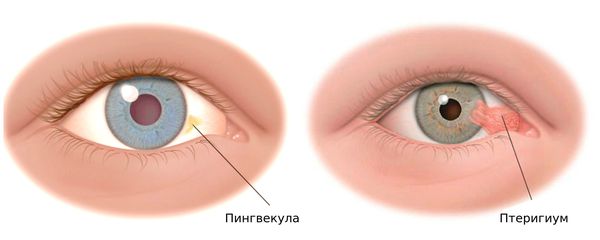

2. Дистрофический. Дистрофический тип включает синдром сухого глаза, пингвекулу (новообразование бело-жёлтого цвета над слизистой конъюнктивы) и птеригиум (нарост ткани конъюнктивы на роговицу).

Конъюнктивит развивается в несколько этапов:

1. Заболевание начинается остро с отёка слизистой. Он проявляется как утолщение и вздутие ткани. Бывает, что слизистая настолько сильно отекает, что выпирает за глазную щель. Цвет отёчной ткани может быть нормальным, но иногда она имеет желтоватый оттенок.

2. Затем, обычно начиная со второго дня, появляется характерное для каждого вида отделяемое (водянистое, слизистое, гнойное). Гнойное отделяемое состоит из белых клеток крови, смешанных со слизью. Слизь с гноем выглядит также, как обычная слизь, за исключением того, что клетки крови придают ей беловатый оттенок. Отделяемое скапливается во время сна и обнаруживается рано утром. После смывания оно появляется снова через 10-15 минут. Вместе с этим опухают веки, они становятся напряжёнными и красными. По утрам веки склеены между собой и раскрываются с трудом, ощущается засоренность глаз. Иногда могут сформироваться плёнки из фибрина. Это вещество выглядит как жёлто-белое отложение, прикреплённое к конъюнктиве. В некоторых случаях снятие плёнки вызывает кровотечение.

3. С четвёртого или пятого дня отёк и краснота уменьшаются, а отделяемое становится скудным.

4. Далее происходит гипертрофия клеток эпителия с образованием многочисленных сосочков и фолликулов, которые можно увидеть при выворачивании век. Сосочки — это маленькие куполообразные узелки, из-за которых конъюнктива выглядит бугристой. Фолликулы — это частички лимфоидной ткани под эпителием. Они встречаются в сочетании с некоторыми специфическими видами воспаления, вызванными в основном хламидиями, аденовирусами, вирусом простого герпеса и токсическими реакциями на лекарственные препараты.

Осложнения конъюнктивита

Осложнения конъюнктивита могут варьироваться от лёгкого раздражения роговицы до тяжёлой потери зрения. Причинами осложнений могут быть:

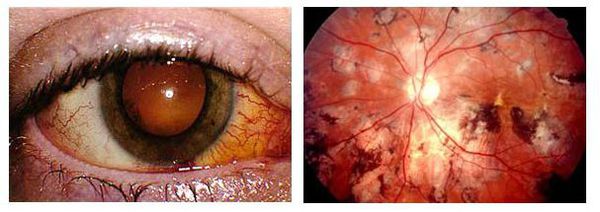

Хронический конъюнктивит является провоцирующим фактором для развития воспаления век. Сопровождается краснотой и утолщением краёв век, жжением и болью, тяжестью век, чувствительностью к свету. Рубцевание конъюнктивы приводит к её укорочению, утолщению и изменению краёв век. Также деформируются контуры век и начинают неправильно расти ресницы, нарушается трофика слизистой с дальнейшим развитием синдрома сухого глаза. Если в процесс вовлекаются внутренние оболочки глаза, развивается иридоциклит — воспаление сосудистой оболочки и сетчатки, которое характеризуется болью, снижением зрения и светобоязнью. Отличительная черта заболевания — это возникновение спаек между зрачком и хрусталиком с возможным развитием вторичной глаукомы (повышение внутриглазного давления с последующей гибелью нервных волокон сетчатки и потерей зрения).

Другим опасным осложнением является хориоретинит — воспаление заднего отдела сосудистой оболочки. Приводит к безболезненному снижению зрения, появлению вспышек света и тёмных пятен перед глазами и искажению предметов.

Диагностика конъюнктивита

Диагностика включает сбор анамнеза, проведение тщательного осмотра с выявлением клинических признаков, лабораторные обследования и дифференциальный диагноз.

1. Определение болезни всегда начинается со сбора анамнеза и включает следующие вопросы:

4. Дифференциальный диагноз проводят со следующими состояниями:

Лечение конъюнктивита

Цель лечения заключается в ликвидации клинического проявления, устранении возбудителя и предотвращении осложнений.

Важное правило лечения — не накладывать повязку. Под повязкой невозможны мигательные движения век, способствующие эвакуации из конъюнктивальной полости гнойного отделяемого. Это создаёт условия для развития микробной флоры и осложнений со стороны роговицы.

Для промывания полости от отделяемого используются растворы антисептиков:

К эффективным антибактериальным препаратам относят:

При кератите возможно применение глазных мазей (колбиоцин, флоксал), которые лучше накладывать на ночь за нижнее веко. В дополнение к антибиотикам, в зависимости от степени выраженности, можно подключать антисептики (окомистин, витабакт).

Противовоспалительная терапия для снятия отёка и уменьшения воспаления включает:

С развитием кератита к препаратам подключаются:

При вирусном конъюнктивите, если не присоединилась вторичная инфекция, вместо антибиотиков назначаются препараты интерферона (офтальмоферон) и мазь ацикловир. Если на слизистой образовалась плёнка, то её следует осторожно удалить ватной палочкой.

Терапия аллергических состояний включает:

Прогноз. Профилактика

При появлении признаков болезни очень важно не заниматься самолечением и придерживаться рекомендаций лечащего врача. Иначе это грозит осложнениями, которые трудно поддаются терапии. При правильно назначенном лечении прогноз благоприятный, заболевание обычно проходит за 1-3 недели. При переходе в хроническую форму необходимо продолжать лечение синдрома сухого глаза. Слишком частые обострения могут привести к рубцеванию ткани.

Гиперемия конъюнктивы: причины, симптомы, лечение

Оглавление

Краснота слизистой оболочки глаза — это гиперемия конъюнктивы глаза. Чаще всего, покраснение вызвано воспалением глазного яблока, которое появляется при переутомлении и носит кратковременный характер. В некоторых случаях оно является симптомом более серьезных заболеваний.

Причины гиперемии конъюнктивы

К воспалительному процессу приводит раздражение глаза, которое длилось много времени. Он бывает острым и хроническим.

Острая гиперемия глазного яблока быстро развивается и имеет несколько форм. Сначала она затрагивает один глаз, постепенно распространяясь на второй. Присутствуют гнойные или слизистые выделения, ткани отекают и мутнеют.

Хроническая форма развивается на протяжении длительного времени. При ней у пациента появляется жжение и зуд, ощущение «песка» в глазах.

Причины острой формы

Причины хронической формы

Основная причина заключается в постоянном раздражении глаз. Его вызывает большое количество пыли или дыма в помещении, частый контакт с ядовитыми испарениями, щелочами или кислотами.

Иногда к хронической гиперемии приводят заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, авитаминоз или глистные инвазии. Микроциркуляцию крови провоцируют болезни придаточных пазух носа.

Виды воспалений

Гиперемия встречается при остром и хроническом воспалении конъюнктивы. Для острого вида характерна краснота глазного яблока и внешнего слоя хряща. При хронической форме краснеет только хрящ в области переходной складки.

Помимо воспаления, гиперемия конъюнктивы классифицируется исходя из степени поражения тканей. При цилиарной форме инфекция распространяется только на оболочку радужки. Сосуды приобретают синюшный оттенок, они практически незаметны. Это информирует врача о распространении поражения на глубокие артерии.

Смешанная форма затрагивает и конъюнктиву, и цилиарное тело. Инфекция распространяется по кровотоку.

Симптомы

Симптоматика зависит от причины покраснения тканей. Общие признаки для всех форм:

Если краснота вызвана конъюнктивитом, у пациента появляется непереносимость яркого света, обильное слезотечение. При активности бактерий в конъюнктивальном мешке образуется гной и зеленоватая слизь. Развивается сухость слизистой, увеличиваются лимфоузлы. Признаки сохраняются несколько недель.

При хронической гиперемии симптоматика развивается постепенно, носит слабо выраженную форму. Пациент быстро устает, его глаза приобретают умеренно красный оттенок.

Диагностика

Диагноз определяет офтальмолог после проведения лабораторной и инструментальной диагностики. С помощью офтальмоскопии он оценивает состояние конъюнктивы, выявляя проблемы с микроциркуляцией глаза. При их наличии сосуды переполняются кровью, лимфатические протоки расширяются, слезная жидкость застаивается в глазах.

Проводится соскоб с оболочки конъюнктивы, забирается гнойное отделяемое при его наличии. Специалист исследует их на наличие инфекции или вирусов, которые могли бы спровоцировать развитие воспаления.

При необходимости врач направляет пациента на анализ крови, который позволяет выявить наличие системных заболеваний.

Лечение

После определения диагноза, врач подбирает методы комплексной терапии. Лечение зависит от причины гиперемии слизистой оболочки глаз. Оно не только устраняет отдельные симптомы, но и позволяет избавиться от первопричины воспаления.

Чаще всего применяются консервативные методы, которые предполагают назначение курса лекарственных препаратов. Он может включать:

Если покраснение тканей вызвано конъюнктивитом, врач назначает глазные капли, в состав которых входят локальные анестетики.

Чтобы уменьшить неприятные ощущения, необходимы глазные инсталляции. Для этого в конъюнктивальный мешок вводят антибактериальные, противовирусные или противоаллергические препараты, составы с сульфаниламидами.

При гиперемии, вызванной сухостью глаз, можно использовать увлажняющие капли, такие как Гилан. В его состав не входят консерванты, поэтому он не вызывает привыкания. После закапывания препарат создает тонкую пленку, которая будет защищать слизистую от пересыхания, появления раздражения и воспаления.

Как правило, терапия проводится в амбулаторных условиях. Пациента могут направить на лечение в стационар при запущенной стадии.

Профилактика

Прогноз

Практически у всех пациентов при своевременной постановке диагноза стоит положительный прогноз лечения. Достаточно при появлении первых признаков обратиться к офтальмологу за консультацией.

Осложнения развиваются в редких случаях. Их может спровоцировать самостоятельное лечение в домашних условиях, особенно при использовании народных рецептов. Многие пациенты для избавления от красоты глаз готовят травяные отвары и настои для промывания и закапывания. Они действительно могут быть эффективными, но только после назначения врача. Их неправильное использование может ухудшить состояние глаз. Помимо этого, народные методы убирают только симптомы, не избавляя пациентов от причины заболевания. Поэтому при внешнем улучшении самочувствия часто развиваются осложнения.

Заключение

Гиперемия конъюнктивы — это симптом, который часто встречается не только при офтальмологических болезнях, но и при функциональных нарушениях других органов.

Лучшим способом избежать покраснения глаз является профилактика. Она предусматривает защиту органов зрения от внешнего воздействия, заботу об иммунной системе и организме в целом. Например, для уменьшения сухости слизистой оболочки подойдут капли Гилан. Чтобы снизить риск инфицирования глаз необходимо придерживаться правил личной гигиены, регулярно мыть руки с антибактериальным мылом.

Лечить покраснение можно только после предварительной консультации врача. Он расскажет, что такое гиперемия и чем она вызвана. Офтальмолог проведет обследование, поставит точный диагноз и подберет наиболее эффективное лечение.

Что такое конъюнктивит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ахунова А. А., офтальмолога со стажем в 4 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией, бактериями, вирусами, травмой или попаданием в глаз инородного тела. Заболевание проявляется отёком, покраснением, водянистыми или гнойными выделениями.

Возбудителями заболевания могут быть:

К факторам риска относятся:

Симптомы конъюнктивита

Основные симптомы заболевания:

Если вовлекается роговица, пациента беспокоит:

Заболевание начинается с одного глаза, потом может перейти на другой. Иногда появляются плёнки серого цвета, которые легко снимаются ватной палочкой. Для каждого вида конъюнктивита характерно своё отделяемое. Водянистое отделяемое типично для вирусных и аллергических конъюнктивитов, гнойное — для воспаления бактериальной природы. Особенности проявлений различных видов заболевания представлены в таблице [1] [2] [18] :

Патогенез конъюнктивита

Поверхностные ткани глаза имеют свою нормальную микрофлору, в которую входят стафилококки, стрептококки и другие микроорганизмы. В норме они находятся в равновесии и не причиняют дискомфорта. К заболеванию приводит снижение барьерных способностей, повышение количества микробов или заселение другими опасными паразитами.

Изменение микрофлоры в конъюнктиве может быть вызвано протиранием глаз грязными руками, износом мягких контактных линз, длительным приёмом местных антибиотиков, воздействием хлора в бассейне при плавании.

Конъюнктива выполняет защитную, увлажняющую, трофическую и барьерную функции. Нарушение этого барьера может привести к заражению.

Вторичная защита включает иммунные механизмы, осуществляемые сосудистой системой, иммуноглобулинами слёзной плёнки, антибактериальным ферментом лизоцимом, а также ополаскивающим действием слезы при моргании. Конъюнктива, как и любая ткань, отвечает на чужеродное вещество воспалительной реакцией.

Классификация и стадии развития конъюнктивита

По течению различают острый и хронический конъюнктивит.

По патогенному фактору конъюнктивит делят на две большие группы:

1. Инфекционный. Большая часть конъюнктивитов инфекционные, в зависимости от возбудителя они подразделяются на типы:

2. Дистрофический. Дистрофический тип включает синдром сухого глаза, пингвекулу (новообразование бело-жёлтого цвета над слизистой конъюнктивы) и птеригиум (нарост ткани конъюнктивы на роговицу).

Конъюнктивит развивается в несколько этапов:

1. Заболевание начинается остро с отёка слизистой. Он проявляется как утолщение и вздутие ткани. Бывает, что слизистая настолько сильно отекает, что выпирает за глазную щель. Цвет отёчной ткани может быть нормальным, но иногда она имеет желтоватый оттенок.

2. Затем, обычно начиная со второго дня, появляется характерное для каждого вида отделяемое (водянистое, слизистое, гнойное). Гнойное отделяемое состоит из белых клеток крови, смешанных со слизью. Слизь с гноем выглядит также, как обычная слизь, за исключением того, что клетки крови придают ей беловатый оттенок. Отделяемое скапливается во время сна и обнаруживается рано утром. После смывания оно появляется снова через 10-15 минут. Вместе с этим опухают веки, они становятся напряжёнными и красными. По утрам веки склеены между собой и раскрываются с трудом, ощущается засоренность глаз. Иногда могут сформироваться плёнки из фибрина. Это вещество выглядит как жёлто-белое отложение, прикреплённое к конъюнктиве. В некоторых случаях снятие плёнки вызывает кровотечение.

3. С четвёртого или пятого дня отёк и краснота уменьшаются, а отделяемое становится скудным.

4. Далее происходит гипертрофия клеток эпителия с образованием многочисленных сосочков и фолликулов, которые можно увидеть при выворачивании век. Сосочки — это маленькие куполообразные узелки, из-за которых конъюнктива выглядит бугристой. Фолликулы — это частички лимфоидной ткани под эпителием. Они встречаются в сочетании с некоторыми специфическими видами воспаления, вызванными в основном хламидиями, аденовирусами, вирусом простого герпеса и токсическими реакциями на лекарственные препараты.

Осложнения конъюнктивита

Осложнения конъюнктивита могут варьироваться от лёгкого раздражения роговицы до тяжёлой потери зрения. Причинами осложнений могут быть:

Хронический конъюнктивит является провоцирующим фактором для развития воспаления век. Сопровождается краснотой и утолщением краёв век, жжением и болью, тяжестью век, чувствительностью к свету. Рубцевание конъюнктивы приводит к её укорочению, утолщению и изменению краёв век. Также деформируются контуры век и начинают неправильно расти ресницы, нарушается трофика слизистой с дальнейшим развитием синдрома сухого глаза. Если в процесс вовлекаются внутренние оболочки глаза, развивается иридоциклит — воспаление сосудистой оболочки и сетчатки, которое характеризуется болью, снижением зрения и светобоязнью. Отличительная черта заболевания — это возникновение спаек между зрачком и хрусталиком с возможным развитием вторичной глаукомы (повышение внутриглазного давления с последующей гибелью нервных волокон сетчатки и потерей зрения).

Другим опасным осложнением является хориоретинит — воспаление заднего отдела сосудистой оболочки. Приводит к безболезненному снижению зрения, появлению вспышек света и тёмных пятен перед глазами и искажению предметов.

Диагностика конъюнктивита

Диагностика включает сбор анамнеза, проведение тщательного осмотра с выявлением клинических признаков, лабораторные обследования и дифференциальный диагноз.

1. Определение болезни всегда начинается со сбора анамнеза и включает следующие вопросы:

4. Дифференциальный диагноз проводят со следующими состояниями:

Лечение конъюнктивита

Цель лечения заключается в ликвидации клинического проявления, устранении возбудителя и предотвращении осложнений.

Важное правило лечения — не накладывать повязку. Под повязкой невозможны мигательные движения век, способствующие эвакуации из конъюнктивальной полости гнойного отделяемого. Это создаёт условия для развития микробной флоры и осложнений со стороны роговицы.

Для промывания полости от отделяемого используются растворы антисептиков:

К эффективным антибактериальным препаратам относят:

При кератите возможно применение глазных мазей (колбиоцин, флоксал), которые лучше накладывать на ночь за нижнее веко. В дополнение к антибиотикам, в зависимости от степени выраженности, можно подключать антисептики (окомистин, витабакт).

Противовоспалительная терапия для снятия отёка и уменьшения воспаления включает:

С развитием кератита к препаратам подключаются:

При вирусном конъюнктивите, если не присоединилась вторичная инфекция, вместо антибиотиков назначаются препараты интерферона (офтальмоферон) и мазь ацикловир. Если на слизистой образовалась плёнка, то её следует осторожно удалить ватной палочкой.

Терапия аллергических состояний включает:

Прогноз. Профилактика

При появлении признаков болезни очень важно не заниматься самолечением и придерживаться рекомендаций лечащего врача. Иначе это грозит осложнениями, которые трудно поддаются терапии. При правильно назначенном лечении прогноз благоприятный, заболевание обычно проходит за 1-3 недели. При переходе в хроническую форму необходимо продолжать лечение синдрома сухого глаза. Слишком частые обострения могут привести к рубцеванию ткани.

Что такое дакриоцистит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Иванова Н. В., детского офтальмолога со стажем в 22 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Дакриоцистит (от греч. dakryon — слеза и kystis — пузырь) — это воспаление слезного мешка. Речь идет о патологии, при которой слезоотводящая система перестает функционировать по назначению, и полезные свойства слезы в ней не действуют. В моей практике чаще всего обращения детей первого года жизни.

До сих пор некоторые врачи употребляют термин «врожденный дакриоцистит». Это неверно, потому что ребенок рождается без дакриоцистита, но с аномалией развития, способной привести к возникновению заболевания. Дакриоцистит возникает не всегда и не у всех детей, имеющих такую аномалию. Поэтому правильнее ставить диагноз «дакриоцистит новорожденного». [3]

Как правило, после того, как ребенок начинает дышать самостоятельно, происходит самопроизвольное выталкивание пробки. Но если по каким-то причинам этого не произошло, то слеза вместо того, чтобы уходить в нос, застаивается внутри, в слёзном мешочке, и к этому застою очень часто присоединяется инфекция. Вот так и начинает развиваться острый дакриоцистит.

В 80% случаев заболевание у взрослых связано с индивидуальными анатомическими особенностями строения окончания носослезного протока и сопутствующими заболеваниями носа и околоносовых пазух. 20% случаев связаны с воздействием вредных профессиональных факторов — резкими колебаниями температуры окружающего воздуха, травмами, снижением иммунитета, вирулентностью микрофлоры, сахарным диабетом и др.

Классификация типа окончания носослезного протока по Л. И. Свержевскому (1910) [8]

Как можно заметить, 3 типа окончания протока из 4-х создают предпосылки для потенциальной обструкции слезоотведения в результате патологических процессов в полости носа, сопровождающихся отеком слизистой оболочки носа. К этому предрасполагает и наличие складки слизистой у выхода протока под нижнюю носовую раковину (клапан Hassner) — физиологического сужения вертикального колена слезоотводящих путей. [8] Поэтому очень важно убедить пациента пройти консультацию отоларинголога и в точности выполнить его назначения, для стойкого положительного результата, если имеется хронический дакриоцистит. Исследователи сходятся во мнении, что дакриоцистит возникает в основном из-за наличия патологических процессов в полости носа и околоносовых пазух (гипертрофического, атрофического, катарального и вазомоторного ринитов, деформации носовой перегородки, озены, синуситов, сифилиса, травматических повреждений костей и мягких тканей носа с нарушением носового дыхания, опухолей носа и его пазух и т. д.).

Симптомы дакриоцистита

Симптомы заболевания у взрослых

Основной симптом — это слезостояние, сопровождающееся слезотечением постоянно. Надо учитывать, что у детей после 6 месяцев и у взрослых при первичной жалобе на слезотечение слезные пути могут иметь нормальную проходимость.

Причины этого состояния:

Другой симптом острого и хронического дакриоцистита — это гноевидные выделения из носослёзного канала. Конъюнктива при этом краснеет, воспаляется и отекает, возникает припухлость слёзного мешка. Глазная щель сужается, прикосновения к глазу причиняют боль. Острый дакриоцистит может протекать в форме абсцесса или флегмоны: у больного ухудшается общее состояние, снижается аппетит, повышается температура тела, нарушается сон и болит голова.

Дакриоцистит у новорождённых

У маленьких детей своя особенность. Полноценные слезы у них начинаются со 2-го месяца жизни. Поэтому в первых жалобах отмечается:

Патогенез дакриоцистита

Во внутриутробном периоде слезно-носовой канал закрыт плёнкой у всех детей, чтобы защититься от околоплодных вод. Когда ребенок рождается и делает первый вдох и крик, происходит прорыв этой плёнки, слезно-носовой канал становится проходимым, и по нему уже слёзы вытекают наружу (в нос).

Признаком нарушения слезоотведения становится слезостояние и, как следствие, изменение структуры, снижение качества слезной пленки, ее локальное или полное разрушение. Вызванный этим аварийный выброс рефлекторной слезы дополняет возникший дисбаланс. [7]

Развитие хронического дакриоцистита всегда становится следствием сужения слезно-носового канала. В результате в слезном мешке задерживается слеза и патогенные микробы и возникает воспаление его слизистой оболочки. Особое место занимает дакриоцистит (риногенный) у взрослых на фоне болезней носа и околоносовых пазух. [8]

Развитие острого дакриоцистита (абсцесс или флегмона слезного мешка) зачастую происходит на почве хронического и представляет собой гнойное воспаление окружающей слезный мешок клетчатки. Дакриоцистит у новорожденных, как правило, возникает из-за сохранения зародышевой пленки, которая закрывает нижний отдел слезно-носового канала. [1] [2]

Классификация и стадии развития дакриоцистита

Классификация по Черкунову Б. Ю. (2001 г.).

I. По течению заболевания:

1. Острый дакриоцистит;

2. Хронический дакриоцистит:

3. Дакриоцистит новорожденных:

II. По этиологическим факторам:

Осложнения дакриоцистита

Если хронический дакриоцистит правильно не лечить, это может привести к растяжению слезного мешка. Воспалительный процесс может перейти в абсцесс или флегмону слезного мешка. В результате может произойти расплавление тканей и развиться септические осложнения в оболочках головного мозга, в том числе гнойный энцефалит или менингит. При этом наблюдается гиперемия кожи, припухлость в области слезного мешка, резкая болезненность. Нередко гиперемия кожи распространяется дальше по типу рожистого воспаления с повышением температуры тела и опуханием регионарных лимфатических узлов. Либо происходит самопроизвольное вскрытие мешка с выходом гноя и образованием фистулы. [1]

Также нелеченые дакриоциститы являются причиной упорного конъюнктивита, что провоцирует возникновение язвы роговицы при поверхностном ее повреждении. [4] Крайне редко острый дакриоцистит возникает не в результате длительного воспаления слезного мешка, а как осложнение острого воспаления придаточных пазух носа.

Диагностика дакриоцистита

Когда нарушены функции слезоотводящего аппарата, ухудшается или отсутствует отток слезы из конъюнктивальной полости. В этом случае очень важно убедиться в прохождении слезной жидкости в слезный мешок, а из него через носослезный проток под нижнюю носовую раковину. Для этого одной рукой нажимают на кожу нижнемедиальной части нижнего века (область расположения слезного мешка), одновременно с этим другой рукой оттягивают от глаза медиальные отделы обоих век так, чтобы стали доступными осмотру верхняя и нижняя слезные точки, и обращают внимание, выделяется ли из них жидкость. При данном заболевании вы увидите выделения различные по цвету и консистенции. [4]

Проба Веста

Для того, чтобы убедиться в том, что механизм слезоотведения изменен, можно осуществить пробу Веста. [4] Она подходит для взрослых.

На практике эта проба очень помогает. Все пациенты не любят, когда их лица касается чужой человек. Они соглашаются посидеть с краской и турундой, при этом охотно делятся своими ощущениями. Однако для малышей 0 – 1 – 2 мес.; 1 – 1.5 года эта диагностика не подходит, приходится ограничиваться только надавливанием на область слезного мешка и анамнезом.

Канальцевая проба

Некоторые коллеги применяют в качестве диагностики «канальцевую пробу» [6] для оценки присасывающей способности канальцев. Конъюнктиву очищают от слизи и гноя. Закапывают 3% р-р колларгола с интервалом в 1 минуту 3 – 4 раза, прося пациента мигать. Отсасывают с конъюнктивы остатки колларгола и надавливают на область слезного мешка. Если через слезные точки в конъюнктиву выступит колларгол, то всасывающая способность их не нарушена, а если колларгола не видно, то это показание к хирургическому лечению. Также пациента просят высморкаться в салфетку, при наличии окрашенной жидкости на ней слезно-носовой канал проходим. Если жидкость не окрашена, есть показания к хирургическому лечению дакриоцистита.

У взрослых, чаще у женщин, при жалобах на постоянное слезотечение часто используется промывание слезного мешка. Это одновременно диагностика и лечение. [1] При этом возможно:

Инстилляционная проба с флюоресцеином

Метод используют, но очень редко. Флюоресцеиновая проба позволяет оценить отток слезы из конъюнктивальной полости. Используют 1 % раствор флюоресцеина или 3 % раствор колларгола. Раствор закапывают в глаз и засекают время, через несколько минут конъюнктивальная полость должна очиститься. Если раствор не исчезает, это означает, что жидкость плохо проходит по слезоотводящим путям.

Рентгенография слезоотводящих каналов

В затруднительных случаях взрослым назначают рентгенографию, КТ, МРТ. В качестве ренгенконтрастного вещества используют жирорастворимые и водорастворимые препараты (Йодолипол и Омнипак).

Рентгенографию слёзных путей поводят в двух проекциях: носоподбородочной и боковой. Чтобы определить проходимость слёзных путей, её повторяют через 10 минут, давая возможность контрастному веществу заполнить слёзный мешок, проникнуть в щели и дивертикулы. Детям исследование проводят под наркозом.

Зондирование и биомикроскопия глаза

Зондирование позволяет определить проходимость слёзных протоков. Его проводят с помощью зонда Боумена.

Процедура болезненная, поэтому перед обследованием в глаза закапывают анестетик. С помощью биомикроскопии осматривают конъюнктивальную полость и область слёзного мешка.

Как отличить дакриоцистит от конъюнктивита

Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, а при дакриоцистите поражается слёзный мешок. Подробнее о признаках и диагностике конъюнктивита можно почитать в статье.

Лечение дакриоцистита

3. экстирпация слезного мешка (удаление слезного мешка);

4. дакриоцисториностомия (образование соустья между слезным мешком и носом);

Массаж в области слёзного мешка

Массаж должен быть точечным и не содержать никаких трений кожи в области слезного мешка. Давление должно производиться на спайку век, за передний гребень слезной ямки, в глубину орбиты. Надавливаний (массаж) за один прием следует проводить 1-2-3. При правильном массаже ребенок непременно реагирует как на неприятные действия. Массаж желательно проводить перед каждым кормлением, 5-6 раз в день, в течение 1–2 недель. Если это малоэффективно, назначают зондирование. Эффективность массажа с полным излечением дакриоцистита у детей грудного возраста до 3-х месяцев достигает 60%, в возрасте 3–6 мес. она снижается до 10%, во второй половине первого года не превышает 2%. [3]

Промывание слезоотводящих путей

Игла вводится в расширенную коническим зондом слезную точку, пока она не упрется в спинку носа, отодвигается немного назад и мешок промывается физиологическим раствором. [6] Из опыта свой практики могу сказать, этот способ лечения дакриоцистита у детей малоэффективен. Лучше проводить зондирование с последующим промыванием.

Хирургическое лечение

При зондировании после расширения слезной точки используется зонд № 1-2 у детей и № 4-5 у взрослых. Движение зонда, начиная со слезной точки, должно быть вначале вертикальным на протяжении около 2 мм, затем зонд поворачивают на 90 градусов для прохождения горизонтальной части канальцев на протяжении около 10 мм. Затем, для прохождения слезно-носового канала, зонд необходимо повернуть опять в вертикальное положение и не спеша «нащупать» вход в слезно-носовой проток.

При правильном введении и положении зонда в слезно-носовом протоке подвижность его в боковых направлениях резко ограничивается, и он жестко упирается в нижний носовой ход. Погрешности могут выражаться в ложных ходах или «недозондировании». Повторное зондирование проводят через 5 – 7 дней. [1] [2] [3] [6]

Со второй половины ХХ века широкое применение имела наружная дакриоцисториностомия. У операции было много недостатков, основной — косметический дефект в виде рубца. Сейчас можно осуществлять эндоскопические операции с внутриносовым доступом:

Физиотерапевтическое лечение

Эффективность физиотерапевтического лечения при дакриоцистите не доказана.

Медикаментозное лечение

Эффективность консервативного метода лечения составляет 10–15 %, его проводят не более 14 дней. Новорождённым можно принимать препарат Витабакт. Он обладает антибактериальной активностью: уничтожает стафилококк, стрептококк, кишечную палочку и хламидии.

После хирургического лечения первые три дня применяют Тобрекс по одной капле три раза в день.

Лечение дакриоцистита у новорождённых

Для лечения младенцев применяют массаж слёзно-носового канала, глазной антисептик (Витабакт) и зондирование с промыванием носослёзного канала.

Народные средства

Экспериментировать с альтернативной терапией опасно: без своевременного и адекватного лечения дакриоцистита могут развиться серьёзные осложнения, например гнойный энцефалит или менингит.

Прогноз. Профилактика

Своевременное посещение врача, диагностирование болезни и правильный курс лечения дакриоцистита помогают достаточно успешно справиться с этим неприятным заболеванием.

Если массаж не помог, то выполняют зондирование — это основной метод лечения. Однако частота рецидивов после него составляет 12–26 %. При зондировании выздоравливают 99,4 % детей в возрасте 1–3 месяцев, старше одного года — 74 %. Полное выздоровление до 1 года возникает в 96,6 % случав, старше одного года — в 85 %.

Чтобы снизить риск дакриоцистита, следует:

За дополнение статьи благодарим Евгению Смотрич — офтальмолога, научного редактора портала «ПроБолезни».