Чем люди стирали раньше

История стирки на Руси

ЧЕМ СТИРАЛИ НА РУСИ

ЩЕЛОК — ДРЕВНИЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

В Древней Руси в каждом доме умели приготовить средство для стирки — щелок. Из печи или костра выметали золу, измельчали ее в порошок и заливали водой. Самой лучшей для стирки считалась зола от сжигания гречневой соломы или стеблей подсолнухов.

Смесь настаивалась несколько дней, потом ее еще раз разбавляли водой и использовали для стирки.

Щелок, он же гидроксид калия, прекрасно отстирывал белье и уничтожал пятна.

МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР

Еще для стирки применяли корень мыльнянки и ягоды бузины. Порошок из высушенного корня мыльнянки заливали водой и настаивали. Полученный настой назывался мыльным корнем. Он давал обильную пену благодаря веществу сапонину, содержащемуся в мыльнянке.

Лучший результат получался от смеси мыльного корня и щелока, она отстирывала не хуже современных стиральных порошков.

КАК СТИРАЛИ НАШИ БАБУШКИ

ПРОЦЕСС СТИРКИ

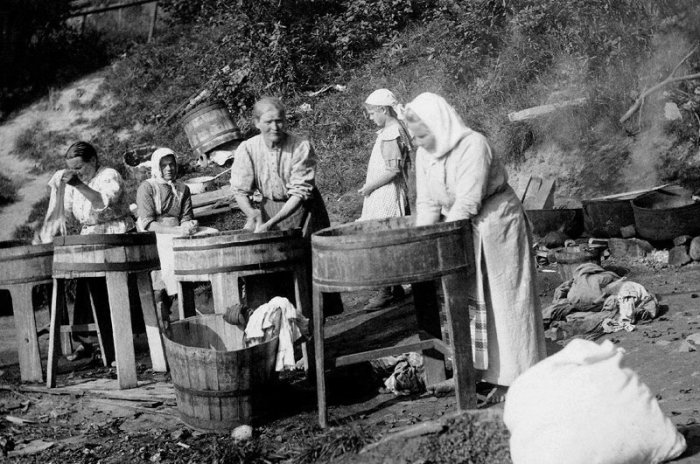

Стирали хозяйки обычно на речке или в доме. Стирать в бане считалось плохой приметой. В дубовую бочку на дно клали раскаленные в печи или на костре камни. Затем заливали воду и заготовленный раствор щелока. Погружали белье в бочку, хорошенько пропаривали и начинали его мять и выбивать специальным вальком-колотушкой.

Вальки были у каждой хозяйки. Их было принято украшать резьбой и дарить девушкам на праздники. Иногда для стирки пользовались вальками попроще, а красивые берегли и держали в доме как украшение.

Затем белье полагалось выбить на досках и повторить стирку в щелоке. Далее переходили к полосканию в реке. Зимой делались проруби во льду или полоскали с мостков.

ОТБЕЛИВАНИЕ ВЕЩЕЙ

Существовали различные рецепты отбеливания белых вещей:

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Жирные пятна хозяйки удаляли мелом. Зеленые пятна от травы — спиртом. Керосином отстирывали кровь. Также керосин использовался для очистки шелковых вещей.

СТИРКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ

Женщины старались не ходить стирать в одиночку. Обычно собирались несколько женщин, шли вместе на речку. Старшие обучали молодых премудростям стирки, шутили, делились советами.

Русские художники не обошли вниманием тему стирки. Благодаря картинам В. Серова «Полоскание белья», А. Смирнова «Лето красное», Х. Платонова «Прачка» мы имеем представление о том, какое место занимала стирка в жизни женщин из русских селений.

Как стирали и гладили в старину на Руси (12 фото)

Предлагаю небольшую экскурсию в прошлое

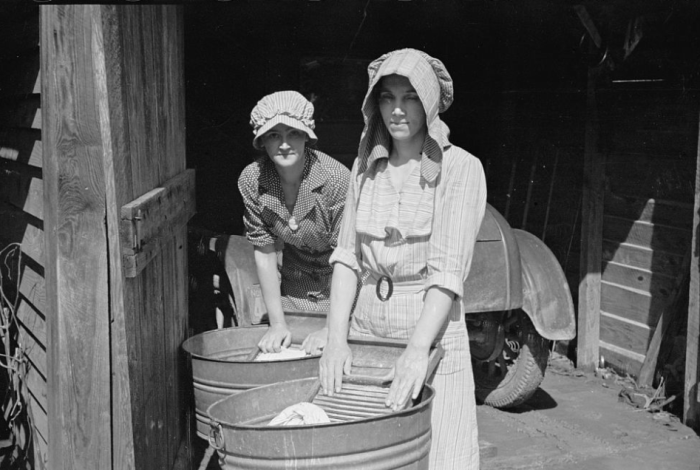

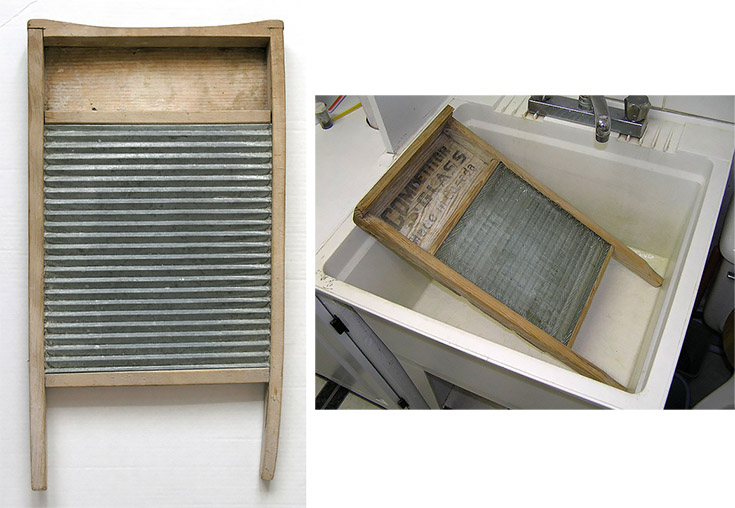

Некоторые еще знают, что такое стиральная доска («у моей бабушки такая в деревне»), но мало кто видел ее в действии. А ведь она появилась только в начале 19 века и больше употреблялась в тесных городских условиях, лишенных простора и близкого соседства озера, реки или ручья.

Предшественниками такой ребристой доски были предметы, один внешний вид которых повергает человека непосвященного в ступор. Но – по порядку.

Чем стирали

Еще сто лет назад хозяйкам не надо было прицениваться к моющим средствам – не было нужды. Для стирки использовались мыльные растворы, которые получали в домашних условиях. Это был щелок и мыльный корень.

Щелок, давший название целому классу химических соединений, щелочам, получали из раствора золы, бесплатно поставлявшейся русской печью ежедневно. Щелок еще называли «бук, буча», а сам процесс стирки – «бученье».

Как и где стирали

Стирать с ним можно было следующим образом – в кадушку с бельем клали мешочек с просеянной золой, заливали водой и кидали туда раскаленные «бучные каменья», чтобы вода кипела. Но можно было получить щелок в виде раствора.

Для этого золу смешивали с водой, настаивали несколько дней и получали мыльный на ощупь раствор – концентрированный настолько, что его приходилось дополнительно разводить водой. Иначе одежда при стирке таким сильным щелоком могла быстрее изнашиваться.

Другой источник средства для стирки, растение мыльнянку (или мыльный корень) мельчили, замачивали, процеживали, и полученным раствором стирали, стараясь весь израсходовать, так как он быстро портился.

Никогда не стирали в бане, это считалось грехом. Бучить белье могли в доме или около бани, а значит, рядом с водоемом. Для стирки использовались чугуны, глиняные корчаги, корыта, ступы, песты, вальки…

Хозяйка замачивала белье, заливая его щелоком, в ведерном, то есть помещавшем в себя ведро воды, чугуне, и ставила в печь. Но не надо представлять себе женщину, мужественно вталкивающую тяжеленный чугун в устье печи – ей в этом помогал ухват и каток.

Если ухват знаком всем, то назначение катка следует объяснить – это специальная гантелеобразная деревянная подставка, по которой ручка ухвата вкатывала тяжелую емкость в жаркое нутро печи. Итог бученья белья – белоснежные скатерти и рубахи из домотканого полотна.

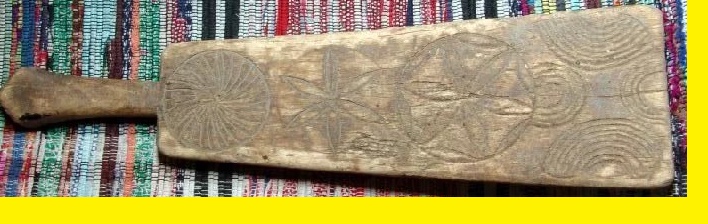

Еще одним орудием для стирки служил ВАЛЕК. Этой небольшой деревянной лопаткой «валяли» или «клепали» выстиранное белье на камне или на доске на берегу. Если ни ступа, ни корыто, ни лохань обычно красотой не отличались, то вальки могли украшаться затейливыми орнаментами.

Красивым резным вальком, расписанным яркой краской, девице жалко было и работать… В Национальном музее есть валек, по которому видно – владелица берегла его и в работу не пускала.

Любая ответственная хозяйка знает: стирка – это еще полдела, надо еще выгладить то, что отбелили заботливые руки.

Чем и как гладили одежду в старину

Рубель и скалка

Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась резьбой.

На Севере любимым приемом резьбы было «рытье», когда поверхность предмета покрывалась зубчатым узором, но могли и просто вырезать орнаменты тонкими контурными линиями. И опять на рубелях часто можно увидеть инициалы и даты – верные признаки того, что это подарок.

Катка белья требовала определенных физических усилий от женщины, но не стоит думать, что приход в деревенские дома металлического утюга сделал процесс глаженья более легким.

Первые утюги

Во-первых, такой утюг в деревенской жизни был вещью дорогой и редкой, и оттого служил зачастую показателем благосостояния (как и самовар, например). Во-вторых, технология глаженья по сравнению с катанием белья рубелем была даже более трудоемкой.

Различали два основных типа утюгов – портняжные и прачечные, хотя в ходу в домах были и те и другие. Портняжный утюг, по сути, был остроносым бруском из чугуна с ручкой.

Его накаляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не обжечься. Такие утюги были самых разных размеров – от совсем небольших, для глажения мелких складок на одежде, до гигантов, поднять которые мог только мужчина.

Портными, как правило, и были мужчины, и работать им приходилось с очень плотными тяжелыми тканями (мне однажды пришлось прошить такое сукно – делать это пришлось, краснея и пыхтя от натуги, да и с риском сломать иглу). И инструменты для глаженья были соответствующие.

Прачечные утюги нагревались иным способом: они были полые внутри и имели подвижную задвижку в широкой части корпуса – туда вкладывалась чугунная тяжелая сердцевина, нагретая на огне.

Еще один вид утюгов, использовавшихся в быту – это углевые или духовые утюги. Верхняя часть корпуса у такого утюга откидывалась, и внутрь закладывались угли.

Остывающие угли хозяйки раздували или разогревали, раскачивая утюг из стороны в сторону. Поэтому важно было еще и не угореть при глажке! Углевой утюг мог быть снабжен трубой и внешним видом больше напоминал допотопный пароход.

Представляя хозяйку, раскачивающую увесистое чугунное сооружение, убеждаешься – сноровка у наших «бабушек» был недюжинная, и сила – тоже. Естественно, современный пластмассово-тефлоновый красавец в разы легче своего чугунного литого предшественника.

Чтобы не быть голословной, я вооружилась безменом и взвесила несколько старинных утюгов в хранилище Национального музея

Самый легкий весил 2,5 килограмма, среднего размера утюги в пределах 4 кг – для нескольких часов глажки цифра внушительная. Ну а самый тяжелый – литой портняжный гигант – заставил безмен жалобно крякнуть и показать 12 килограмм…

Как стирали до изобретения стиральной машины

Во время работы стиральной машины бельё внутри постоянно движется, ткань растягивается и сжимается, сквозь поры проникает вода с моющим средством.

Древние способы стирки построены на том, чтобы создать движение воды и ткани.

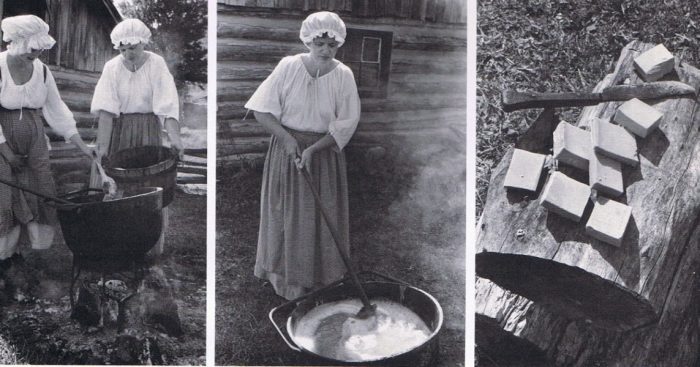

Самый простой древний способ стирки — кипячение. Во время кипения возникает естественное движение воды.

Бельевые вальки

Это бруски из цельного куска древесины с гладкой частью и ручкой. Намыленное бельё складывали на плоскую поверхность и с силой выбивали грязь вальком. После этого бельё полоскали в реке или кадке с водой.

Английские бельевые вальки

Стиральные доски

Стиральные доски — широкие и плоские деревянные пластины с ребристой поверхностью. На них тёрли бельё поперёк зарубок.

В 1833 году Стивен Руст из американского города Манлиуса запатентовал стиральную доску с металлической рифлёной вставкой. Текст патента гласил, что она может быть из «олова, листового железа, меди или цинка».

Читайте про историю химчисток: часть 1 и часть 2

Как стирали белье в древних цивилизациях

С развитием цивилизации люди учились изготавливать самые виды одежды, которую необходимо было чистить и стирать.

Люди изобретали различные способы стирки вещей. Например, моряки просто прикрепляли грязное белье к канату, затем бросали его борт корабля. Пенящаяся струя воды хорошо смывала загрязнения с одежды. Ожидавшие моряков на берегу подруги стирали белье, раскладывая его на камнях, при помощи песка. На протяжении всей истории человечество придумывало способы облегчить эту работу.

Как стирали в ранних цивилизациях

Моющие средства появились в Древнем Египте, где для стирки материи стали использовать соду. Ее привозили с месторождений на западной стороне Нила. Помимо соды, для стирки вещей применяли щелок, который получался при обработке золы водой.

Ученые обнаружили старинный рецепт приготовления мыла цивилизации шумеров. Он был написан на глиняной табличке в 2800 г. до н. э.

Согласно этому документу мыло изготавливали из золы. Ее смешивали с водой, а затем кипятили, постепенно вливая жир. Таким образом вырабатывали мыльный раствор.

Способы стирки вещей в Древней Греции

В Древней Греции стирка вещей напоминала сокровенный ритуал. Чтобы постирать одежу, в глине делали специальные ямы, в которые наливали воду.

Женщины клали в ямы вещи, затем сами спрыгивали туда. Одежду мяли ногами, потом тщательно прополаскивали. В завершении процесса стирки ткани выкладывали на прибрежной гальке, где они омывались прибоем.

Изобретение мыла в Древнем Риме

В древности римляне применяли мочу для очистки вещей. Было замечено, что отстоявшаяся одно-двухнедельная моча при взаимодействии с пропитавшимся в одежду жиром человека образует особое вещество. Оно отлично отмывает белье, сегодня такое средство принято называть жидким аммониевым мылом.

Сначала римляне стирали таким способом: грязные вещи помещали в объемный чан, в который наливали мочу.

Работник залезал в чан, начинал топтать ногами одежу, выжимая из нее грязь. Такая стирка была утомительным и неприятным занятием. По окончании процедуры жидкость сливали. На вещи сыпали валяльную глину, заливали их опять водой. Работник снова начинал их топтать ногами.

Через некоторое время одежду вытаскивали, расстилали на большом плоском камне. Белье выбивали специальными палками, а затем тщательно прополаскивали проточной водой. Чистую одежду вешали на сушильные жерди. Сухие вещи обрабатывали щеткой из шкурки ежа.

Белые ткани растягивали на плетеных устройствах полусферической формы. Их помещали над котлами с горящей серой, испарения которой делали шерстяные ткани особенно блестящими и мягкими. Затем вещи обрабатывали защищающей от загрязнений глиной. Чтобы разгладить, одежу помещали под пресс.

Согласно преданию слово «мыло» (soap) происходит от слова «Сапо» – это название священной горы, на которой приносили жертвоприношения.

При сгорании жертв выделялись жиры, и смешивались с золой в костре. Дождевые воды смывала эти вещества в береговую глину реки Тибр. Римляне, стиравшие одежду в этой реке, приметили, что из-за этого вещества одежда отмывалась существенно лучше.

После этого открытия в Риме началось развитие отдельной ремесленной отрасли – мыловарение.

В Древней Помпее ученые обнаружили мыловарню, где оказались готовые кусочки мыла. Необходимо заметить, что такое мыло было предназначено именно для стирки белья, а не мытья тела. Потому что оно было очень жесткое.

Когда Римская империя перестала существовать, в Европе началась эпоха Средневековья. В это время чистоте одежды перестали уделять должное внимание. Из-за этого мыла стали делать значительно меньше, но рецепты мыловарения сохранились. Его производили частные умельцы.

Как стирали белье в Древней Индии

В Индии в древние времена стирка считалась чисто мужским делом, потому что предоставляла собой очень трудоемкий процесс. В настоящее время в некоторых районах Индии такая традиция сохраняется. Индусы весь день бьют белье о большие камни.

До сих пор во многих странах применяются старинные способы стирки.

Как наши бабушки стирали белье в деревне без стиральных машин и прочих девайсов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Современные хозяйки, особенно молодые девушки, могут и не понять, что значит кипятить белые вещи и зачем вообще это делать. Но если вернуться на пару десятков лет назад, то мы узнаем, что это наиболее эффективный вариант вернуть белым вещам белизну и избавить их от пятен.

Ну а если хорошо вдуматься, то весь процесс стирки в прошлом столетии нам, современным людям со стиральными машинами-автоматами, вообще непонятен. Для нас это тяжелый, сложный труд. А представьте, как с этим занятием справлялись деревенские женщины. Большую стирку того времени можно сравнить разве что с квестом.

Самое первое, что потребуется сделать перед началом стирки, это притащить из озера, если оно недалеко, или колодца воду. Ходить приходилось несколько раз. Наши бабушки считали, что самая лучшая для этой цели вода – дождевая. В ней хорошо мылилось мыло, а еще она «мягкая». На втором этапе подготовки вода грелась. В большинстве случаев делали это на печке в бане. Иногда и кипятильниками пользовались, но это было не всегда безопасно, да и электроэнергии много тратилось.

Дальше процедура знакомая – разбор одежды по цвету и степени загрязнения. Более грязную одежду сначала замачивали, иногда с добавлением щелока в теплой воде.

В определенный временной промежуток щелок считался отличным моющим веществом, причем средство это было универсальным. Использовалось оно не только во время стирки, но и во время купания – им мыли волосы и тело. Производили его из обычной золы из печки. Способы изготовления были разными: холодный и горячий. Щелок в жидком виде делался холодным способом. Полведра воды заливалось обычной холодной водой и затем эту смесь оставляли на три дня. После того, как мыльная вода отстоится, ее сливали, а затем в ней стирали.

Чтобы сделать щелок густым, использовался горячий способ. Зола, залитая водой, кипятилась, после чего фильтровалась, а затем выпаривалась. В итоге оставалось вещество, по консистенции похожее на наше жидкое мыло. Средство было очень концентрированным и сильнодействующим. Если использовать его неосторожно, то можно было даже получить ожог.

Стирали и хозяйственным недорогим мылом. Многие и сегодня помнят большие куски коричневого мыла с не очень приятным запахом. Были они абсолютно у каждой хозяйки. Этим мылом натирали одежду, особенно сильно загрязненную или же натертой на терку стружкой заменяли стиральный порошок.

После замачивания начиналась стирка. Делалось это либо вручную, либо на специальных досках. Были раньше такие ребристые специальные приспособления, которые и сегодня многие вспомнят. Если стирка небольшая, то это было очень удобно. Ну, а когда вещей много, то нередко костяшки на пальцах стирались до крови.

Были и варианты стирки белья ногами. Вещи замачивались в ванне из жести, а затем их начинали топтать ногами. Есть такое слово «прачка». Так вот оно является производным от «прать», что в переводе значит «топтать».

После стирки белье требует отжима. Делали это тоже вручную. Естественно, требовалась большая сила. В некоторых случаях одна хозяйка справиться с задачей не могла, и тогда она просила подмогу. Отжимали одну вещь, например, постельное белье вдвоем.

Нередко белые вещи становились серыми или желтели, поэтому их нужно было отбелить, и делали это с помощью кипячения. Запах во время этой процедуры стоял не самый приятный, да и пар обычно был почти как в парилке.

Полоскание белья – это отдельная тема. Для этого шли на озеро или реку. Погода значения не имела. Даже в проруби деревенские жительницы прополаскивали вещи после стирки. Страшно подумать, как можно в ледяной воде достаточно долго выполаскивать что-то, но так действительно было. Старые белые вещи иногда еще полоскали в воде, в которую добавляли синьку. Цель этого действия заключалась в том, чтобы они имели более свежий вид и не видна была желтизна.

Текстильные изделия повторно отжимались и развешивались на улице на веревках. Чтобы они не улетели от порыва ветра, их фиксировали прищепками. Тогда они были исключительно деревянными. Со временем пружины на них ржавели и эти характерные отметки оставались на выстиранном белье.

Даже в зимний период вещи вывешивали на улице, где они замерзали и становились похожими на листы. Так они могли сохнуть неделю, а когда их заносили в дом, то еще и там досыхали. Зато аромат стоял свежий и неповторимый. Если представить себе всю эту картину, становится понятным, почему взрослые ругали детей за испачканные вещи. Грандиозная стирка в то время была сродни подвигу.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: