Чем меньше частота зондирующего допплеровского сигнала тем

Чем меньше частота зондирующего допплеровского сигнала тем

Кровь содержит большое количество форменных элементов, которые являются мишенями для отражения ультразвука. Измерив сдвиг частоты ультразвука, отраженного от потока форменных элементов крови, можно определить направление движения крови и количественно измерить скорость кровотока по специальной формуле.

Во-первых, частота зондирующего ультразвука имеет важное значение для диапазона измеряемых скоростей кровотока. В дуплексных системах доп-плеровская частота (используется для измерения скорости кровотока) меньше частоты излучаемого ультразвука для получения двухмерной визуализации тканей (В-режим). Например, в датчике с частотой 5 МГц в допплеровском режиме используется частота 4 МГц.

Во-вторых, угол фета между направлением ультразвукового луча и направлением кровотока не должен превышать 20 традусов. Ошибка измерения кровотока при значении угла 0-20 градусов минимальна, но нарастает по мере увеличения угла, а при его значении 90 градусов измерение скорости кровотока становится невозможным. Это диктует необходимость направлять луч при допплеровском исследовании максимально параллельно кровотоку.

В современных сканерах корректное измерение скорости кровотока допускается при значениях угла, близких к 60 градусам. Это становится возможно при использовании дуплексного сканирования, обеспечивающего корректировку скорости кровотока с учетом углозависимой ошибки измерения.

А-режим (A-mode) происходит от английского amplitude. А-режим кодирует интенсивность отраженного эхосигнала в виде амплитуды осцилляции на осциллографе. Чем больше интенсивность отражения, тем больше амплитуда осцилляции. Кроме того, А-режим кодирует расстояние до границы раздела сред, от которой произошло отражение. Режим статический и не имеет временной оси. Фактически отображает интенсивность отражения и расстояние между отражающими структурами и датчиком на данный момент времени. Не позволяет зарегистрировать движение. Применяется в неврологии (эхоэнцефалография), офтальмологии (эхоофтальмометрия), оториноларингологии (синусоскопия).

Наибольшее практическое применение получила эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ). На рисунке схематически показаны основные комплексы эхоэнцефалограммы. Отражение ультразвука от костей черепа формирует на осциллографе (дисплее) так называемые начальный и конечный комплексы. Отражение от срединных структур мозга, в основном от желудочковой системы, дает срединное (М) эхо (от английского middle). Диагностическое значение ЭхоЭГ ограничено скринингом достаточно грубых внутричерепных процессов (опухоль, гематома), вызывающих сдвиг и деформацию М-эхосигнала.

Чем меньше частота зондирующего допплеровского сигнала тем

Импульсно-волновой допплеровский режим (Pulsed Wave Doppler, PWD). Управление положением контрольного объема осуществляется благодаря изменению частоты повторения импульсов (PRF). Увеличение частоты повторения импульсов перемещает контрольный объем на меньшую глубину. Снижение PRF перемещает контрольный объем на большую глубину. Частота повторения импульсов на аппаратах УЗДГ изменяется автоматически при установлении глубины положения контрольного объема в мм при помощи соответствующей клавиши.

Постоянно-волновой допплеровский режим (Continuous Wave Doppler, CWD). Этот режим подразумевает разобщение кристаллов, генерирующих зондирующий ультразвук, и воспринимающих отраженное эхо. Следовательно, постоянно-волновой режим не ограничен высокими скоростями кровотока, т.к. прием ультразвуковых колебаний и их излучение идут постоянно и элайзинг-эффект не возникает. Главный недостаток CWD также связан с постоянным характером работы пьезоэлементов на прием и передачу и заключается в невозможности точной локализации исследуемого кровотока.

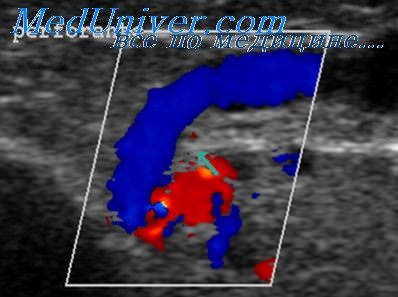

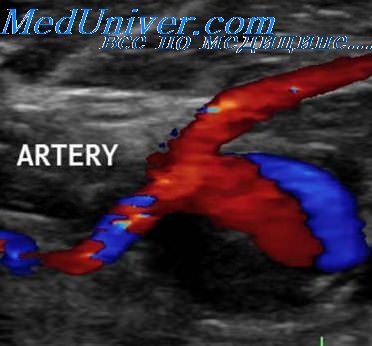

Как и импульсно-волновой допплеровский режим, ЦДК ограничено в представлении высоких скоростей кровотока. При высоких скоростях кровотока достигается предел Найквиста и возникает искажение цветовой карты потока (aliasing) в виде перемешивания красного и синего с преобладанием светлых оттенков.

Энергетическое допплеровское картирование (ЭДК) происходит от английского Power Doppler Imaging (PDI). Технология ЭДК основана на анализе амплитуды ультразвуковых колебаний, отраженных от движущихся объектов. Так как амплитуда эхосигналов несет информацию о мощности (энергии) отраженного ультразвука, то в ЭДК, в отличии от ЦДК, картируется не скорость кровотока, а энергия отраженного от кровотока ультразвука.

Информация представляется на дисплее в виде окрашенного цветом просвета сосуда. Окраска кровотока в ЭДК не зависит от его направления к датчику или от датчика. В отличие от ЦДК энергетическая допплерография мало зависима от угла между ультразвуковым лучом и кровотоком. Это проявляется тем, что ЭДК лучше прокрашивает просвет сосудов при изменении направления их хода, например, артерии Виллизиева круга или патологически извитые артерии (Куликов В.П. и соавт., 1995; 1996). Вследствие особенностей передачи и обработки амплитудного сигнала, по сравнению с частотным, ЭДК более помехоустойчива, чем ЦДК, и более чувствительна к медленным кровотокам. Поэтому именно ЭДК рекомендуется применять для оценки васкуля-ризации органов и органного кровотока.

В некоторых моделях сканеров предусмотрена возможность смешивания информации о кровотоке, получаемой по технологии ЦДК и ЭДК. Соответственно и окрашивание кровотока при этом имеет черты, характерные для ЭДК и ЦДК. Например, в карте ЭДК цветом кодируется направление кровотока. Такой режим обозначают как конвергентный допплер или направленный энергетический допплер.

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКА

а) визуализация органов и тканей на экране прибора;

б) взаимодействие ультразвука с тканями тела человека;

в) прием отраженных сигналов;

г) распространение ультразвуковых волн;

д) серошкальное представление изображения на экране прибора.

003. Акустической переменной является:

004. Скорость распространения ультразвука возрастает, если:

а) плотность среды возрастает;

б) плотность среды уменьшается;

в) упругость возрастает;

г) плотность, упругость возрастает;

д) плотность уменьшается, упругость возрастает.

005. Усредненная скорость распространения ультразвука в мягких тканях составляет:

006. Скорость распространения ультразвука определяется:

007. Длина волны ультразвука с частотой 1 МГц в мягких тканях составляет:

008. Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты:

б) остается неизменной;

009. Наибольшая скорость распространения ультразвука наблюдается в:

010. Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в жидкостях, т.к. они имеют большую:

г) акустическое сопротивление;

д) электрическое сопротивление.

а) поперечная волна;

б) электромагнитная волна;

д) продольная механическая волна.

012. Имея значение скоростей распространения ультразвука и частоты, можно рассчитать:

г) амплитуду и период;

д) период и длину волны.

013. Затухание ультразвукового сигнала включает в себя:

г) рассеивание и поглощение;

д) рассеивание, отражение, поглощение.

014. В мягких тканях коэффициент затухания для частоты 5 МГц составляет:

015. С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях:

б) остается неизменным;

016. Свойства среды, через которую проходит ультразвук, определяет:

017. К допплерографии с использованием постоянной волны относится:

а) продолжительность импульса;

б) частота повторения импульсов;

д) частота и длина волны.

018. В формуле, описывающей параметры волны, отсутствует:

д) скорость распространения.

019. Ультразвук отражается от границы сред, имеющих различия в:

б) акустическом сопротивлении;

в) скорости распространения ультразвука;

д) разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений.

020. При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность отражения зависит от:

а) разницы плотностей;

б) разницы акустических сопротивлений;

в) суммы акустических сопротивлений;

г) и разницы, и суммы акустических сопротивлений;

д) разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений.

021. При возрастании частоты обратное рассеивание:

022. Для того, чтобы рассчитать расстояние до отражателя, нужно знать:

а) затухание, скорость, плотность;

б) затухание, сопротивление;

в) затухание, поглощение;

г) время возвращения сигнала, скорость;

д) плотность, скорость.

023. Ультразвук может быть сфокусирован с помощью:

а) искривленного элемента;

б) искривленного отражателя;

г) фазированной антенной;

д) всего перечисленного.

024. Осевая разрешающая способность определяется:

б) расстоянием до объекта;

г) числом колебаний в импульсе;

д) средой, в которой распространяется ультразвук.

025. Поперечная разрешающая способность определяется:

б) расстоянием до объекта;

г) числом колебаний в импульсе;

026. Проведение ультразвука от датчика в ткани тела человека улучшает:

б) материал, гасящий ультразвуковые колебания;

г) более высокая частота ультразвука;

д) соединительная среда.

027. Осевая разрешающая способность может быть улучшена, главным образом, за счет:

а) улучшения гашения колебания пьезоэлемента;

б) увеличения диаметра пьезоэлемента;

в) уменьшения частоты;

г) уменьшения диаметра пьезоэлемента;

д) использования эффекта Допплера.

028. Если бы отсутствовало поглощение ультразвука тканями тела человека, то не было бы необходимости использовать в приборе:

029. Дистальное псевдоусиление эха вызывается:

а) сильно отражающей структурой;

б) сильно поглощающей структурой;

в) слабо поглощающей структурой;

г) ошибкой в определении скорости;

030. Максимальное Допплеровское смещение наблюдается при значении Допплеровского угла, равного:

031. Частота Допплеровского смещения не зависит от:

б) скорости кровотока;

г) Допплеровского угла;

д) скорости распространения ультразвука.

032. Искажения спектра при Допплерографии не наблюдается, если Допплеровское смещение частоты повторения импульсов:

г) верно все вышеперечисленное;

033. Импульсы, состоящие из 2-3 циклов используются для:

а) импульсного Допплера;

б) непрерывно-волнового Допплера;

в) получения черно-белого изображения;

г) цветного Допплера;

д) верно все вышеперечисленное.

034. Мощность отраженного Допплеровского сигнала пропорциональна:

а) объемному кровотоку;

б) скорости кровотока;

в) Допплеровскому углу;

г) плотности клеточных элементов;

д) верно все вышеперечисленное.

035. Биологическое действие ультразвука:

б) не наблюдается при использовании диагностических приборов

в) не подтверждено при пиковых мощностях, усредненных во времени ниже 100 мВт/кв. см

036. Контроль компенсации (gain):

а) компенсирует нестабильность работы прибора в момент разогрева;

б) компенсирует затухание;

в) уменьшает время обследования больного;

г) все перечисленное неверно

. д) все перечисленное верно.

037. Ультразвуковая волна в среде распространяется в виде:

а) продольных колебаний

б) поперечных колебаний

в) электромагнитных колебаний

г) прямолинейных равномерных колебаний

д) все перечисленное неверно

038. Скорость распространения в воздушной среде по сравнению с мышечной тканью:

в) зависит от частоты ультразвука

г) зависит от мощности ультразвука

039. На сканограммах в проекции исследуемого объекта получено изображение равноудаленных линейных сигналов средней или небольшой интенсивности. Как называется артефакт?

б) артефакт фокусного расстояния

в) артефакт толщины центрального луча

г) артефакт рефлексии

д) артефакт рефракции

040. Артефакт в виде «хвоста кометы» способствует дифференциации:

а) металлических инородных тел от кальцификатов и камней

б) тканевых образований от кальцификатов и камней

в) жидкостных образований от тканевых образований

г) злокачественных и доброкачественных образований

д) все перечисленное неверно

041. Возникновение артефакта в виде «хвоста кометы» обусловлено:

а) крайне высокой плотностью объекта

б) неадекватной частотой работы прибора

в) неадекватным фокусным расстоянием

г) возникновением собственных колебаний в объекте

д) все перечисленное верно

042. Для лучшей визуализации объектов небольшого размера предпочтительно:

а) использовать датчик большой разрешающей способности

б) использовать датчик меньшей разрешающей способности

Допплеровские методы, основы

Допплеровские методы, основы

Ультразвуковые допплеровские методы являются эффективным средством неинвазивного исследования характеристик движения тканей в организме человека и широко применяются в кардиологии и сосудистой диагностике. Рассматриваемые методы бурно развиваются, поэтому терминология в этой области еще не устоялась. Кроме того, конкуренция между фирмами-производителями приводит к тому, что близкие или по сути одинаковые технологии (методики) в разных фирменных руководствах, рекламных проспектах: и даже в научных публикациях имеют разные названия. Для русскоязычного читателя проблема усугубляется тем, что в этой области сформировался определенный англо-американский жаргон, который де-факто приобрел «права гражданства». Например, вместо термина «допплеровская эхография», или «допплерография», обычно употребляется просто «допплер» (‘Doppler’). К сожалению, такой жаргон получил настолько широкое распространение, что сейчас не представляется возможным кардинально улучшить ситуацию. Поэтому и в предыдущих томах данного руководства мы были вынуждены, например, согласиться с использованием термина «энергетический допплер»; по этой же причине мы в дальнейшем будем пользоваться терминами «спектральный допплер» и т.п. При этом читатель, разумеется, должен отдавать себе отчет в том, что «допплер» это не ошибочное написание фамилии Допплер, а сокращенное, точнее жаргонное, обозначение термина «допплеровская эхография».

Можно ввести следующую классификацию допплеровских методов в зависимости от способов получения и отображения информации.

В качестве разновидностей цветовой допплеровской эхографии используются следующие методы:

Приборы, оценивающие скорость кровотока, являются наиболее простыми из допплеровских приборов. В настоящее время они практически не применяются, а метод оценки скорости (средней или максимальной) используется как один из режимов в более совершенных приборах спектральной допплерографии.

Метод допплеровской оценки ЧСС в силу простоты и эффективности находит широкое применение при исследовании ЧСС плода в фетальных мониторах.

Чаще всего в настоящее время применяются методы спектрального допплера и цветового допплеровского картирования.

В ультразвуковых сканерах перечисленные методы, как правило, используются вместе с другими известными методами представления информации, такими как:

Ультразвуковые приборы, в которых используется только режим спектрального допплера и отсутствует В-режим, иногда называют приборами «слепого» допплера.

Ультразвуковые сканеры, в которых наряду с В-режимом применяется спектральный допплер (D-режим), называются дуплексными приборами. Режим отображения на экране сканера одновременно В- и D-эхограмм называется дуплексным режимом В+D.

Если в приборе одновременно применяются режимы В, CFM и D, то такой режим В+CFM+D называется триплексным.

Эффект Допплера

Основой допплеровских методов является эффект Допплера, который состоит в том, что частота колебаний звуковых волн, излучаемых источником (передатчиком) звука, и частота этих же звуковых волн, принимаемых некоторым приемником звука, отличаются если приемник и передатчик движутся друг относительно друга (сближаются или удаляются). Тот же эффект наблюдается, если в приемник поступают сигналы источника звука после отражения движущимся отражателем. Зтот последний случай имеет место при отражении ультразвуковых сигналов от движущихся биологических структур (например, клеточных элементов крови).

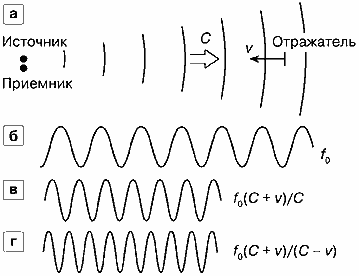

Поясним эффект Допплера на примерах, в которых для простоты будем считать, что источник звука излучает колебания одного тона (одной частоты).

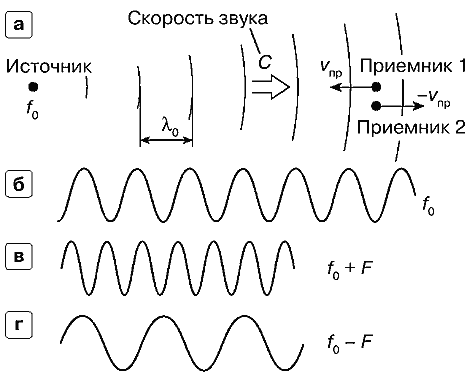

Движущийся приемник звука

Рис. 1. Эффект Допплера при движении приемника,

a — приемник 1 движется к источнику со скоростью vnp, приемник 2 движется от источника со скоростью vпр.

б — колебания, излучаемые источником с частотой f0.

в — колебания в приемнике 1— частота f0+F.

г — колебания в приемнике 2 — частота f0–F.

При движении приемника по направлению к источнику со скоростью vпр (приемник 1 на рис. 1.а) взаимная скорость сближения пиков волн и приемника увеличивается по сравнению со скоростью звука и становится равной С + vпр. Очевидно, что и частота колебаний на входе приемника увеличивается пропорционально росту скорости и становится равной: f = f0(C + vnp)/C=f0 + F

На рис. 1.в показан вид колебания с этой частотой, большей частоты источника на величину дополнительного сдвига частоты

При движении приемника по направлению от источника со скоростью (–vnp) (приемник 2 на рис. 1.а) скорость пиков волн относительно приемника уменьшается по сравнению со скоростью звука и становится равной С–vnp. Частота колебаний на входе приемника в этом случае равна

f = f0(C – vnp)/C = f0 – F

На рис. 1.г показан вид колебания с этой частотой, которая отличается от частоты источника на величину того же частотного сдвига, но с отрицательным знаком.

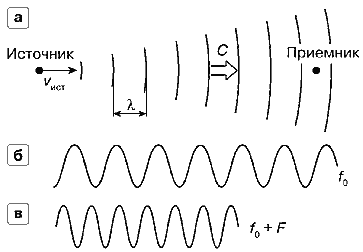

Движущийся источник звука

Рис. 2. Эффект Допплера при движении источника,

На рис. 2.в показан вид колебания на входе приемника с частотой, большей, чем частота источника, на величину частотного сдвига

Если источник движется в противоположном направлении от приемника, тс частота на входе приемника уменьшается:

f = f0C/(C + vист) = f0 – F

где частота сдвига

Движущийся отражатель ультразвука

В медицинских ультразвуковых приборах источник и приемник сигналов объединены в датчике прибора, т.е. излучение и прием сигналов происходит в одном месте. При излучении ультразвука внутрь биологических структур ультразвук отражается и рассеивается на их неоднородностях. Эхо-сигналы, отражаемые в сторону датчика, принимаются находящимся в датчике ультразвуковым преобразователем, который является приемником эхо-сигналов. Если наблюдаемые биологические структуры неподвижны, эхо-сигналы от них не имеют частотного сдвига. В случае же движения биологических структур в эхо-сигналах появляется частотный сдвиг, изменяющий значение частоты эхо-сигнала по сравнению с частотой излучаемого ультразвукового сигнала.

На рис. 3 схематически изображены совмещенные источник и приемник ультразвука и отражатель, движущийся в сторону источника и приемника со скоростью v. Колебания, приходящие от источника на движущийся отражатель, имеют такой же вид, как и в первом рассмотренном нами случае «движущийся приемник звука». Частота колебаний на отражателе

Рис. 3. Эффект Допплера при движении отражателя,

а — источник и приемник совмещены и неподвижны, отражатель движется к ним со скоростью v.

б — колебания источника с частотой f0.

в — колебания, приходящее на отражатель,

г — колебания в приемнике.

Отражая эти колебания в сторону приемника, отражатель выступает в роли источника, поэтому приходящие от него к приемнику колебания имеют частоту

аналогично тому, как это было во втором случае «движущийся источник звука».

В результате частота эхо-сигналов на входе приемника определяется выражением

Очевидно, если отражатель движется в сторону, противоположную от источника и приемника, выражение для частоты на входе приемника изменяется:

Допплеровский сдвиг частоты. Допплеровский угол

В ультразвуковых диагностических приборах определяется не сама частота колебания, поступающего в приемник, а разность этой частоты f и частоты f0 — колебания, излучаемого источником. Эта разность называется допплеровским сдвигом частоты Fд. Для случая движения отражателя в сторону датчика его можно вычислить следующим образом:

Кстати, это требование всегда выполняется в режиме В, где тоже в процессе сканирования периодически излучаются короткие импульсы, правда, в отличие от режима импульсноволнового допплера — в разных направлениях (лучах).

Стремление выполнить требование однозначного измерения глубины в системах импульсноволнового допплера приходит в противоречие с требованием однозначного определения допплеровского сдвига частоты. Об этом подробнее рассказывается ниже.

Сигналы и их спектры

Особенности допплеровских измерений спектра скоростей движения биологических структур довольно трудны для понимания. Вот почему в этом разделе даются некоторые начальные сведения о характеристиках сигналов, использующихся для допплеровских измерений. Эти сведения известны инженерам, участвующим в разработке, производстве и эксплуатации ультразвуковых приборов, но врачи — пользователи аппаратуры с этой информацией знакомы, как правило, недостаточно хорошо.

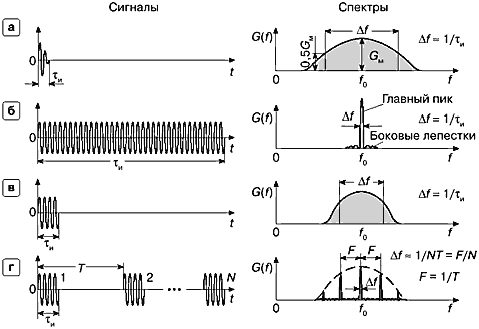

На рис. 23 (слева) представлены основные виды сигналов, используемых в ультразвуковых диагностических системах.

Рис. 23. Вид сигналов, используемых в ультразвуковой диагностике (слева), и соответствующих им амплитудно-частотных спектров (справа).

Сигналы и их спектры связаны между собой преобразованием Фурье,

а — В-режим,

б — CW-режим,

в — PW-режим — одиночный импульс,

г — PW-режим — пачка из N импульсов.

Эти сигналы излучаются датчиками, а получаемые в результате отражения в тканях эхо-сигналы принимаются теми же датчиками и далее усиливаются и преобразуются в системе. Каждый из сигналов может быть представлен в виде суммы синусоидальных (гармонических) колебаний с различными частотами, амплитудами и фазами. Такое представление называется спектром сигнала. Спектр характеризует распределение интенсивности сигнала по частотам, т.е. определяет, какие частотные составляющие представлены больше или меньше в сигнале. Спектр — очень важная характеристика сигнала и связана с временным видом сигнала взаимно-однозначной зависимостью. Если известен вид сигнала, то спектр сигнала может быть вычислен с помощью так называемого преобразования Фурье. И наоборот — зная амплитудно-фазовый спектр, можно определить вид сигнала на оси времени путем вычисления обратного преобразования Фурье. Естественно, принимаемые эхо-сигналы также характеризуются спектром, который может быть вычислен с помощью преобразования Фурье. В допплеровских ультразвуковых системах, предназначенных для оценки спектра скоростей кровотока, принятые эхо-сигналы подвергаются обработке в специальных процессорах, вычисляющих преобразование Фурье, т.е. оценивающих спектр эхо-сигналов. Для ускорения вычислений применяется специальный алгоритм — быстрое преобразование Фурье (БПФ, или FFT — fast fourier transform).

Если длительность пачки равна длительности сигнала в режиме CW, то ширина каждого пика спектра пачечного сигнала в этом случае равна ширине единственного пика спектра сигнала CW. Расстояние F между отдельными пиками на оси частот равно частоте повторения импульсов (PRF).

Уровень отдельных пиков различен и определяется огибающей (пунктирная линия на рис. 23.г), которая в точности повторяет форму спектра одиночного импульса пачки (рис. 23.в).

Измерение спектра частот допплеровского сдвига. Однозначность измерения

Рассмотрев вид сигналов и их спектров, мы можем теперь пояснить, как влияет вид сигнала (или его спектра) на качество измерения спектра частот допплеровского сдвига.

Вычисленный таким образом спектр частот допплеровского сдвига назовем истинным спектром, так как предполагается, что он измерен без всяких ошибок, которые всегда имеются в реальных условиях измерения.

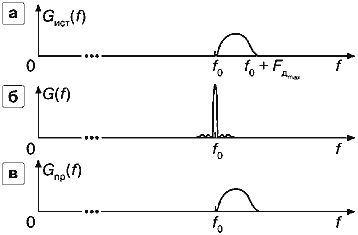

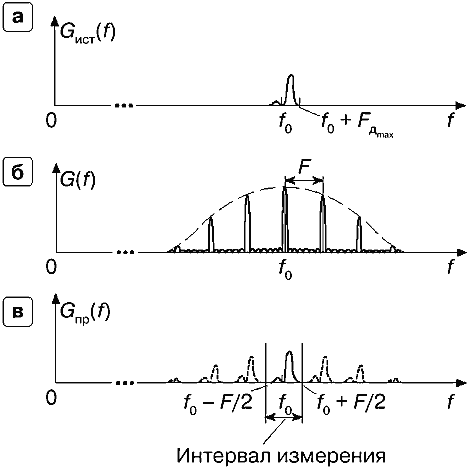

На рис. 24.а дан пример спектра Gист(f) для прямого кровотока.

Рис. 24. Измерение спектра частот допплеровского сдвига в режиме CW.

а — истинный спектр,

б — спектр излучаемого непрерывного сигнала,

в — вид спектра частот, получаемого на выходе приемного тракта (измеряемый спектр) — форма спектра практически повторяет вид истинного спектра частот допплеровского сдвига.

В режиме CW спектр излучаемого сигнала, как уже говорилось, очень узкий (рис. 24.б), т.е. излучается практически одна частота f0. Поэтому спектр частот эхо-сигналов кровотока на выходе датчика очень близок к истинному спектру частот допплеровского сдвига Gист(f). Некоторые отличия могут быть связаны с тем, что приемно-передающий ультразвуковой луч датчика не бесконечно узкий, поэтому принимаются сигналы в некотором объеме сосуда, а не в одном сечении — что может приводить к расширению спектра по сравнению с истинным. Если это расширение незначительно и уровень эхо-сигналов достаточен, чтобы уверенно наблюдать их на фоне мешающих шумов и помех, то измеренный спектр частот допплеровского сдвига практически повторит по форме истинный спектр (рис. 24.в).

Попытка использовать для измерения спектра частот допплеровского сдвига одиночный короткий импульс обречена на неудачу, так как такому импульсу соответствует широкий спектр частот, существенно превышающий по ширине истинный спектр частот допплеровского сдвига (сравним рис. 25.а и 24.а). Спектр частот на выходе приемного тракта в основном повторяет форму спектра излучаемого сигнала (см. рис. 25.б).

Рис. 25. Измерение спектра частот допплеровского сдвига с помощью одиночного короткого импульса (истинный спектр показан на рис. 24а).

а — спектр излучаемого сигнала,

б — спектр частот на выходе приемного тракта — форма спектра почти повторяет форму спектра сигнала и не имеет ничего общего с истинным спектром кровотока.

Физический смысл результата понятен: каждой из частотных составляющих сигнала, а не только частоте f0, соответствует спектр частот допплеровского сдвига, и если просуммировать все эти спектры, то и получим широкий спектр частот, не имеющий почти ничего общего с оцениваемым истинным спектром.

Можно пояснить полученный результат с помощью простой образной аналогии — полагая, что мы желаем нарисовать известный нам истинный спектр частот допплеровского сдвига на рис. 24.а с помощью фломастеров различной толщины.

В случае непрерывноволнового допплера мы для этого имеем тонкий фломастер с шириной линии, равной ширине спектра непрерывного сигнала на рис. 24.б. Поэтому рисунок спектра на рис. 24.б очень похож на истинный спектр.

В случае одиночного импульса фломастер слишком толст (ширина его линии равна ширине спектра сигнала на рис. 25.а) для того, чтобы изобразить тонкий рисунок истинного спектра.

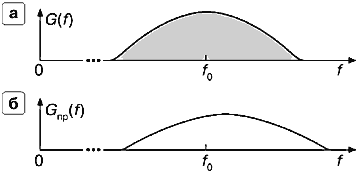

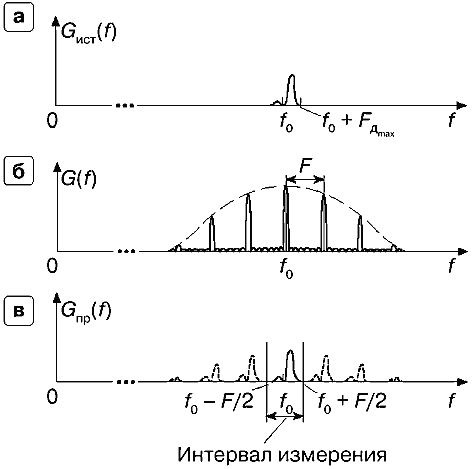

В режиме PW, когда излучается пачечный сигнал, спектр излученного сигнала имеет многопиковый характер и ширина каждого пика очень узкая. Если истинный спектр частот допплеровского сдвига имеет относительно малую ширину (рис. 26.а), так что ширина его не превышает частоты повторения импульсов F (рис. 26.б) — то измерение спектра частот допплеровского сдвига возможно. Измеренный спектр при этом также получается многопиковым (рис. 26.в), хотя соответствует истинному спектру только та часть полученного в результате спектра, которая ограничена определенным интервалом измерения, в пределах от (f0 – F/2) до (f0 + F/2), где F — частота повторения импульсов. На рис. 26.в правильно измеренный спектр показан сплошной линией, а ложные измерения — пунктиром.

Рис. 26. Измерение спектра частот допплеровского сдвига в режиме PW при малой ширине истинного спектра,

а — истинный спектр частот допплеровского сдвига с положительными и отрицательными составляющими,

б — спектр излучаемой пачки импульсов с малой частотой повторения F.

в — полученный спектр на выходе приемника — форма спектра оценивается однозначно в интервале измерения.

Опять поясним физический смысл полученного результата: в отличие от непрерывноволнового допплера, когда излучается практически одна частота f0, при импульсноволновом допплере излучаются, кроме нее, составляющие с частотами f0 + F, f0 – F, f0 + 2F, f0– 2F и т.д. Каждая из этих частот порождает свой спектр частот допплеровского сдвига в соответствии с вышеприведенными соотношениями.

Возвращаясь к аналогии с рисунком фломастером, можно сказать, что в режиме импульсно-волнового допплера мы имеем несколько тонких фломастеров, жестко связанных между собой (гребенку фломастеров). Рисуя центральным из них истинный спектр, мы вынужденно повторяем другими фломастерами ту же картину, но со сдвигом по оси частот вправо и влево.

Появление в этом случае ложных изображений спектра (aliasing-эффект), т.е. возможная неоднозначность измерения спектра частот допплеровского сдвига, является серьезным недостатком, присущим импульсноволновому допплеру.

Интервал однозначного измерения истинного спектра частот допплеровского сдвига ограничен диапазоном (–F/2, +F/2) относительно несущей частоты f0 излучаемого сигнала. Поэтому в режиме PW очень важен правильный выбор F — частоты повторения импульсов излучаемой пачки.

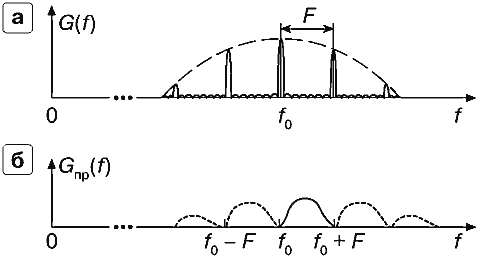

Действительно в примере, приведенном на рис. 26, при малой ширине измеряемого (истинного) спектра, в интервале измерения (–F/2, +F/2) спектр измеряется правильно. Если же ширина истинного спектра выходит за пределы интервала измерения, можно получить совершенно неправильную оценку истинного спектра. На рис. 27 изображен такой случай. Видно, что при ширине спектра, большей, чем частота повторения F, спектр на выходе приемника сильно искажен, так как на истинный спектр накладываются сдвинутые ложные картины того же спектра, т.е. опять имеет место aliasing-эффект. В результате определить истинный спектр невозможно. Это происходит вследствие малой частоты повторения F по сравнению с шириной оцениваемого спектра частот допплеровского сдвига.

Рис. 27. Измерение спектра частот допплеровского сдвига в режиме PW.

a — истинный спектр с большой шириной полосы,

б — спектр излучаемой пачки импульсов с малой частотой повторения F.

в — спектр на выходе приемника — имеет место искажение формы истинного спектра и неопределенность направления кровотока.

Рис. 28. Измерение спектра частот допплеровского сдвига в режиме FW (истинный спектр показан на рис. 27.а).

а — спектр излучаемой пачки импульсов со средней частотой повторения F.

б — спектр на выходе приемника — форма спектра не искажена, имеет место неопределенность направления кровотока.

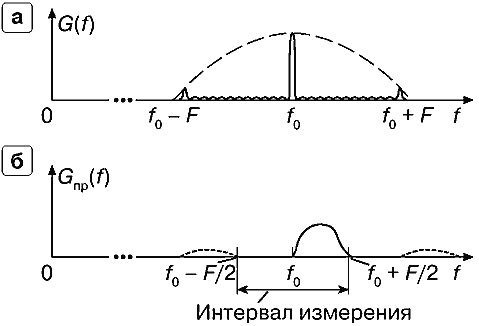

Для того чтобы решить задачу однозначной оценки истинного спектра в этом случае, надо еще более увеличить частоту F, т.е. перейти к высокой частоте повторения импульсов (режим HPRF — high pulse repetition frequency). В этом случае возможно практически однозначное измерение истинного спектра частот допплеровского сдвига (рис. 29).

Рис. 29. Измерение спектра частот допплеровского сдвига в режиме PW (истинный спектр показан на рис. 24.а).

а — спектр излучаемой пачки импульсов с высокой частотой повторения F.

б — спектр на выходе приемника — форма спектра не искажена, в интервале измерения спектр и направление кровотока оцениваются однозначно.

Имея в виду, что Т = 1/F, можно переписать последнее неравенство F