Чем может быть выражено существительное

Существительные как члены предложения

Существительное в роли главных членов предложения

Главными членами в предложении или его основой являются подлежащее и сказуемое. Они тесно связаны друг с другом. Подлежащее отвечает на вопросы именительного падежа: кто или что. Например: «Наступила (что?) осень». «Ученики (кто?) подготовились к уроку». Чаще всего подлежащее выражается именем существительным в именительном падеже. «Густо пошел (что?) снег».

Сказуемое – второй главный член предложения, который, как правило, связан с подлежащим и отвечает на вопросы: что предмет делает, что с ним происходит, кто он такой, каков он? Сказуемые бывают простыми глагольными и составными.

Составное именное сказуемое обычно состоит из глагола-связки и именной части, которая выражает основное лексическое значение сказуемого.

В составном именном сказуемом именная часть также может быть выражена существительным. Например: «Она моя сестра». «Она была моей сестрой». В первом предложении существительное «сестра» стоит в именительном падеже и является сказуемым, а во втором предложении существительное в творительном падеже «сестрой» является именной частью составного сказуемого «была сестрой».

Второстепенные члены предложения, выраженные существительным

Слова, поясняющие в предложении главные и остальные члены, называют второстепенными членами предложения. По грамматическим значениям выделяют дополнение, определение и обстоятельство.

Чаще всего существительное в предложении является дополнением. Это второстепенный член, обозначающий предмет и отвечающий на вопросы косвенных падежей. К примеру: «Еще в школе я выбрала себе (что?) профессию». Существительное «профессию» в этом предложении стоит в винительном падеже и является дополнением.

Другой второстепенный член предложения – определение, обозначая признаки предмета, отвечает на вопросы: какой и чей? Оно также может выражаться существительным или синтаксически цельным словосочетанием (существительного и прилагательного). Например: «Охота (какая?) с собакой прекрасна». Существительное «с собакой» в этом предложении является определением. Или: «В комнату вошла женщина (какая?) высокого роста». Здесь в роли определения выступает неделимое словосочетание «высокого роста».

Обстоятельство отвечает на вопросы: как, почему, когда, отчего? Оно поясняет сказуемое или другие члены предложения и обозначает признак действия или другого признака. Оно также может выражаться существительным. К примеру: «Маша (как?) с любопытством рассматривала книгу». «Три девицы под окном пряли (когда?) поздно вечерком». «От радости (отчего?) она захлопала в ладоши».

Имя существительное – что это за часть речи, какие у него есть постоянные и непостоянные признаки, чем оно является в предложении

Самостоятельная часть речи, обозначает предмет.

Имя существительное – это самостоятельная часть речи. То есть к ней можно задать вопрос и у нее есть лексическое значение. Вопрос к существительному может быть «Кто?», если оно одушевленное, или «Что?», если неодушевленное. Например: (кто?) собака, человек, муха; (что?) дом, счастье, вода.

Если проанализировать все слова, которые мы постоянно употребляем в речи, то 40 % из них – существительные. На втором месте – глаголы, их 26 %.

4 типа существительных по значению

Конкретные. Обозначают предмет, который можно потрогать руками. Например, можно руками потрогать стол, книгу, кошку, окно.

Вещественные. Их тоже можно потрогать, но у них есть две особенности:

Например, вода, бензин, лен, железо. Если я зачерпну стаканом воду, то есть возьму ее часть – свойства этой воды будут такими же, как и свойства всей остальной воды. Если отколю кусок железной руды – у него будут те же свойства, что и у остальной руды.

В этом отличие вещественных от конкретных. Конкретные в принципе не делятся на части. Если у стола отпилить ножку – это будет ножка стола, а не стол.

Абстрактные, или отвлеченные. Их нельзя потрогать руками. Любовь, счастье, совесть, дружба – что это вообще такое?

А что такое небо? Его тоже нельзя потрогать. Оно тоже абстрактное.

Собирательные – они обозначают несколько предметов, которые образуют одно целое. Предметы должны быть одинаковые. Например, студенчество – в нем одни студенты, профессура – одни профессора, листва – только листья.

У собирательных обычно есть особые суффиксы – «-еств-», «-в-» и другие.

Постоянные признаки существительных

Постоянные морфологические признаки – это такие, которые невозможно изменить.

Род – мужской, женский, средний. Каждое существительное принадлежит только к одному из них: стол – мужского рода, парта – женского, солнце – среднего.

Собственное или нарицательное. Собственные – это имена, клички, прозвища. Они применимы к одному-единственному предмету. А вот нарицательные называют несколько одинаковых предметов.

У меня был пес Цыган. Пес – нарицательное, потому что псов полно. А Цыган – собственное, потому что оно называет моего единственного Цыгана. Я человек, меня зовут Алексей. Человек – нарицательное, так как людей полно, а Алексей – собственное, потому что оно называет именно меня.

Да, Алексеев тоже много. Но когда преподаватель мне говорит: «Алексей!» или однокурсницы говорят: «Леш!» – я понимаю, что они обращаются именно ко мне.

Одушевленное или неодушевленное. Это не значит «живое» – «неживое». Неодушевленное – это когда Винительный падеж во множественном числе равен Именительному: вижу столы = стоят столы. Одушевленное – когда Винительный падеж во множественном числе не совпадает с именительным: вижу коров – коровы спят, вижу мужиков – мужики работают.

Про мертвеца и куклу

Мертвец – одушевленное существительное. У него винительный падеж во множественном числе не равен именительному: лежат мертвецы – вижу мертвецов.

Вот видите, мертвецы – не живые, однако одушевленные.

То же самое с куклами: у меня есть куклы – одеваю кукол. Одушевленные, хоть и не живые.

Непостоянные признаки

Эти признаки меняются.

Число. Множественное или единственное: дом – дома, кукла – куклы.

Падеж. Ребенок – именительный, рожать ребенка – родительный, творить с ребенком – творительный.

Запоминалочка падежей

Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Иван – именительный падеж, родил – родительный, девчонку – дательный, велел – винительный, тащить – творительный, пеленку – предложный.

Другие советы по запоминанию падежей есть вот в этом видео. Оно моё, я записывал сам.

В зависимости от контекста существительное может быть в разных числах и падежах.

Начальная форма существительного

Это всегда именительный падеж единственного числа: колдун, веревка, кольцо, печаль.

Ее обязательно надо указывать при морфологическом разборе, чтобы правильно определить постоянные признаки.

Синтаксическая роль

Существительное может быть всеми членами предложения. Смотрите:

Если существительное у вас в предложении является определением, то это определение всегда несогласованное.

Спасибо, что дочитали, надеюсь, не очень устали.

Что такое имя существительное в русском языке?

Имя существительное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

Узнаем, что такое имя существительное в русском языке, определив его общее грамматическое значение и морфологические и синтаксические признаки.

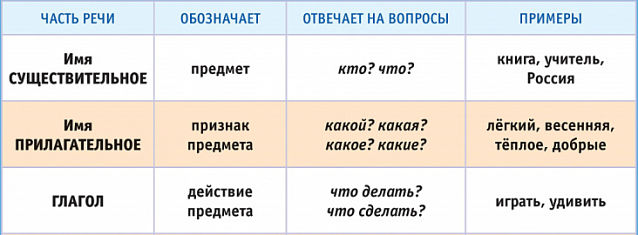

Части речи

Все слова русского языка в соответствии с их общим грамматическим значением и морфологическими признаками распределяются по большим лексико-грамматическим классам, которые называются частями речи.

Части речи делятся на самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, действия, количество и являются членами предложения.

Служебные части речи не имеют лексического значения и не называют ни предметов, ни признаков, ни действий.

В системе частей речи русского языка рассмотрим слова, которые называют предмет.

Существительное как часть речи

Ряд слов русского языка обладают общим грамматическим значением предметности, которое выражается грамматически в формах рода, числа и падежа. Если к такому слову можно задать вопросы кто это? или что это?, значит это имя существительное:

Имена существительные называют

Существительные одушевленные и неодушевленные

Одушевленность/неодушевленность — это постоянный грамматический признак имен существительных.

Одушевленные существительные обозначают нечто живое и отвечают на вопрос кто?

Неодушевленные существительные обозначают предметы и явления неживой природы, растения, совокупность живых существ и отвечают на вопрос что?

Следует понимать, что эта грамматическая категория может не совпадать с различением живого и неживого в природе.

В языке к одушевленным существительным относятся

Собственные и нарицательные имена существительные

По значению имена существительные делятся на собственные и нарицательные.

К собственным именам существительным относятся наименования отдельных предметов, которые выделяются из ряда однородных (имена, отчества, фамилии, географические и астрономические называния, названия литературных и музыкальных произведений, картин, журналов, организаций, исторических событий и т.д.):

Нарицательные существительные являются обобщенными названиями ряда однородных предметов без указания их индивидуальных особенностей.

Лексико-грамматические группы имен существительных

В зависимости от того, какой предмет по значению называют слова этой части речи, выделяют группы существительных:

Конкретные имена существительные называют конкретные предметы и явления действительности.

Они сочетаются с количественными числительными:

Абстрактные (отвлеченные) существительные обозначают действие или признак в отвлечении от его производителя или носителя признака.

Обозначаемые ими понятия нематериальны, их нельзя увидеть, измерить или потрогать. О них можно только размышлять, их можно описать или проанализировать.

Вещественные существительные обозначают вещества, материалы, лекарства, пищевые продукты, химические элементы и соединения и др.

Собирательные существительные обозначают совокупность однородных предметов как единое целое.

Род существительных

Грамматическая категория рода является постоянным признаком существительных.

Слова этой части речи распределены по родам с учётом окончаний в форме именительного падежа единственного числа.

Мужской род

1. существительные с основой на твердый и мягкий согласный и нулевым окончанием

2. некоторые существительные с окончанием -а/я, называющие лиц мужского пола

4. существительное «подмастерье».

Женский род

1. существительные с окончанием -а/я

2. существительные с основой на мягкий согласный и «ж», «ш» с нулевым окончанием

Средний род

1. существительные с окончанием -о/-е

2. существительные на -мя

3. существительное «дитя».

Общий род

1. существительные, называющие людей обоего пола по качествам

2. некоторые имена собственные

У слов, имеющих только форму множественного числа, род не определяется.

Число имен существительных

У имен существительных категория числа является непостоянным морфологическим признаком.

Число является словоизменительной категорией существительных, которая выражается в противопоставлении сопоставимых форм единственного и множественного числа:

Большинство существительных изменяются по числам. Ряд слов этой части речи имеет формы единственного или только множественного числа:

Склонение существительных

Склонение — постоянный признак существительных.

Падеж — это непостоянный признак существительных.

В зависимости от родовой принадлежности и падежных окончаний в русском языке различают три основных типа склонения существительных.

К первому склонению отнесем существительные женского, мужского и общего рода с окончанием -а/-я в форме именительного падежа (страна, юноша, конференция, дядя, егоза, забияка, грязнуля).

Ко второму склонению принадлежат существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием -о/-е в форме именительного падежа (гвоздь, соловей, шило, море)

Третье склонение составляют существительные женского рода с нулевым окончанием (тетрадь, роскошь, мозоль).

Существительные I, II и III склонения имеют следующую систему падежных окончаний.

Десять существительных на -мя (имя, вымя, бремя, время, знамя, семя, племя, стремя, темя, пламя) и слова «путь» и «дитя» являются разносклоняемыми.

Отдельные типы склонения имеют:

Заимствованные слова являются несклоняемыми существительными.

Подытожим рассуждения об имени существительном как части речи и укажем постоянные и непостоянные признаки.

Морфологические признаки имени существительного

I. Общее грамматическое значение предметности. Начальная форма — именительный падеж единственного числа.

Видеоурок

Чем может быть выражено существительное

Имя существительное как часть речи

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

ИС, называя всё живое и неживое в окружающем и мысленном пространстве, разделятся на одушевленные и неодушевленные.

Собственные и нарицательные имена существительные

Падежи имён существительных

Падеж существительного – это морфологический признак. Он выражает грамматическое отношение существительных к другим словам в словосочетаниях и предложениях. Падеж определяет форму существительного, является словоизменительным признаком.

Падежей шесть, один из них – И. п. (кто?/что?) – прямой. Остальные пять – Р. п. (кого?/чего?), Д. п. (кому?/чему?), В. п. (кого?/что?), Т. п. (кем?/чем?), П. п. (о ком?/о чем?) – косвенные.

Склонение имён существительных

Склонение – постоянный признак ИС, определяющий особенность изменения по числам и падежам. ИС склоняются, то есть, изменяются по числам и падежам. Основных склонений три – 1-е, 2-е, 3-е.

1-е склонение

2-е склонение

3-е склонение

Несклоняемые

Разносклоняемые

Адъективное склонение

Существительные общего рода обычно относятся к 1-му склонению либо к несклоняемым словам, хотя могут обозначать лиц мужского и женского пола.

Плакса (он, она) – общий род. Но: доктор Петрова – слово доктор мужского рода, так как 2-е склонение.

Роды имён существительных

Все слова русского языка, употребляющиеся в форме единственного числа, могут относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду.

Род существительных определяется путём подстановки слов:

Существительные общего рода могут обозначать лиц и мужского, и женского пола: мой, моя – плакса.

Число имён существительных

Число – непостоянный признак существительного, который обозначает единичность или множественность.

У существительных два числа: единственное и множественное. В форме И. п. ед. ч. – называет один предмет, в той же форме мн. ч. – два и более предметов: столб – столбы, дом – дома. Число – формообразующая категория, она выражается в окончании слова, в ударении, в чередовании согласных: снег – снега: друг – друзья.

Кроме этого, в русском языке имеется значительное количество ИС, которые не имеют ед. или мн. числа: тряпье, храбрость, серебро; сани, штаны, выборы. Начальная форма данных слов – именительный падеж.

Морфологический разбор имени существительного

Морфологический разбор – целостная характеристика части речи. Разбор ИС предполагает установления значения и части речи слова, его начальной формы, постоянных и непостоянных признаков, синтаксической роли в контексте предложения. Разбор производится по общепринятому плану.

Существительное в предложении: как подчеркивать

Предложения в русском языке состоят из имён существительных, прилагательных, глаголов, наречий и других элементов. Каждое слово в тексте выполняет определённую роль. В рамках морфологического или синтаксического разбора учащимся приходится определять, как подчёркивается имя существительное. Тип и количество линий зависят от того, является ли исследуемое слово главным (подлежащим, сказуемым) или второстепенным (обстоятельством, определением или дополнением).

Главные и второстепенные члены предложения

Чтобы сделать правильные выводы о роли имени существительного (далее — ИС), стоит ориентироваться по совокупности характеристик. Сначала выясняют, какую вопросительную конструкцию можно подставить к слову. В случае с ИС вариантов немного. К нему подходят вопросы «Кто?» и «Что?», а также их вариации в косвенных падежах, которых всего пять.

Имя, стоящее в И. п., выполняет функцию подлежащего или сказуемого. Оба элемента — основные члены предложения. Когда к объекту или предмету подходит вопрос в косвенном падеже, можно быть уверенным, что это дополнение, определение или обстоятельство. В лингвистике их синтаксическая роль является второстепенной.

Разбор лексических конструкций выполняют в таком порядке:

С учётом синтаксической функции, ИС подчёркивается следующим образом:

Во всех случаях для обозначения роли слов используется простой карандаш.

Пример: Как прекрасна природа ясным зимним утром!

Нужно определить синтаксическую роль слова «утром». Подходящее вопросительное слово «Когда?», значит, в этом случае рассматриваемая часть речи играет роль обстоятельства.

Нужно учитывать, что все предложения делятся на двусоставные и односоставные. Ко второму типу относятся те, что состоят из одного главного члена. Это значит, что в них есть либо только подлежащее, либо сказуемое, а остальные слова выполняют второстепенную функцию.

Как определить роль существительного

Чтобы понять, как подчёркивать существительное в словосочетании рядом с прилагательным или глаголом, подставляют вопросы. Если таким способом не получается определить, выясняют, какова роль этого слова. Зачем данная лексическая единица в предложении? Что показывает? Что изменится, если его убрать?

Подлежащее

Этот член подчёркивают одной прямой линией. Он всегда будет ответом на вопросы прямого падежа «Кто?», «Что?». Примеры:

Важно различать существительные, стоящие в именительном и винительном падежах. Во втором варианте неодушевлённое существительное имеет такой же вид, как в И. п., например, «Вижу (что?) лес», но подлежащим не является. Для проверки нужно подставить одушевлённый объект. Пример: Вижу (кого?) мальчика.

Сказуемое

В этой роли существительное может стоять рядом с прилагательным и глаголом, а подчёркивают его двумя прямыми линиями. В этом случае ИС представляет собой часть составного именного сказуемого. В прошедшем и будущем времени слово употребляется с глаголом быть, в настоящем — без него. Примеры:

«Сестра», «подруга» и крестник» — составные сказуемые, именная часть которых выражена ИС.

В составном сказуемом двойными прямыми линиями подчёркиваются и существительное, и глагол.

Дополнение

Если дополнение выражено существительным, его легко обнаружить в простом и сложном предложении. По смыслу существительное привязано к сказуемому, к которое отвечает на «что делает?» и его варианты в разных временах и наклонениях. Примеры:

Дополнения отвечают на вопросы косвенных падежей и подчёркиваются пунктирной линией. Они разъясняют, уточняют и конкретизируют, что сделал объект, о котором идёт речь.

Определение

Определение называет признак предмета. В предложении его функция состоит в том, чтобы показать признак или принадлежность предмета. Примеры с существительными:

В первом случае видно, что существительное стоит рядом с прилагательным и глаголом, а подчёркивают его волнистой линией.

Определение, выраженное именем существительным, обычно стоит в родительном падеже, реже — дублирует грамматическую форму определяемого ИС. Во втором случае его называют приложением. Это разновидность определения и тоже подчёркивается волнистой чертой. Примеры:

Слова «Дон», «подростка» и «васильки» — приложения.

Обстоятельство

Это довольно непростой член предложения, бывает выражен какими угодно частями речи, включая местоимения, числительные, деепричастия, причастия и наречия. Если существительное стоит в одном из косвенных падежей, чаще всего это означает, что оно играет роль обстоятельства. Вопросительные конструкции, которые к нему подходят:

Обстоятельство подчёркивают одной линией, состоящей из тире и точек.

Возможные падежи: родительный, дательный, винительный, творительный, предложный.

Различают 8 разновидностей: обст-во уступки, условия, сравнения, цели, причины, места, образа действия и степени, времени. Примеры:

Таким образом, главное — правильно задать вопрос и выяснить, в каком падеже стоит слово.

Чем могут быть выражено существительное

Имя существительное – что это за часть речи, какие у него есть постоянные и непостоянные признаки, чем оно является в предложении

Имя существительное – это самостоятельная часть речи. То есть к ней можно задать вопрос и у нее есть лексическое значение. Вопрос к существительному может быть «Кто?», если оно одушевленное, или «Что?», если неодушевленное. Например: (кто?) собака, человек, муха; (что?) дом, счастье, вода.

Если проанализировать все слова, которые мы постоянно употребляем в речи, то 40 % из них – существительные. На втором месте – глаголы, их 26 %.

4 типа существительных по значению

Конкретные. Обозначают предмет, который можно потрогать руками. Например, можно руками потрогать стол, книгу, кошку, окно.

Вещественные. Их тоже можно потрогать, но у них есть две особенности:

Например, вода, бензин, лен, железо. Если я зачерпну стаканом воду, то есть возьму ее часть – свойства этой воды будут такими же, как и свойства всей остальной воды. Если отколю кусок железной руды – у него будут те же свойства, что и у остальной руды.

В этом отличие вещественных от конкретных. Конкретные в принципе не делятся на части. Если у стола отпилить ножку – это будет ножка стола, а не стол.

Абстрактные, или отвлеченные. Их нельзя потрогать руками. Любовь, счастье, совесть, дружба – что это вообще такое?

А что такое небо? Его тоже нельзя потрогать. Оно тоже абстрактное.

Собирательные – они обозначают несколько предметов, которые образуют одно целое. Предметы должны быть одинаковые. Например, студенчество – в нем одни студенты, профессура – одни профессора, листва – только листья.

У собирательных обычно есть особые суффиксы – «-еств-», «-в-» и другие.

Постоянные признаки существительных

Постоянные морфологические признаки – это такие, которые невозможно изменить.

Род – мужской, женский, средний. Каждое существительное принадлежит только к одному из них: стол – мужского рода, парта – женского, солнце – среднего.

Собственное или нарицательное. Собственные – это имена, клички, прозвища. Они применимы к одному-единственному предмету. А вот нарицательные называют несколько одинаковых предметов.

У меня был пес Цыган. Пес – нарицательное, потому что псов полно. А Цыган – собственное, потому что оно называет моего единственного Цыгана. Я человек, меня зовут Алексей. Человек – нарицательное, так как людей полно, а Алексей – собственное, потому что оно называет именно меня.

Да, Алексеев тоже много. Но когда преподаватель мне говорит: «Алексей!» или однокурсницы говорят: «Леш!» – я понимаю, что они обращаются именно ко мне.

Одушевленное или неодушевленное. Это не значит «живое» – «неживое». Неодушевленное – это когда Винительный падеж во множественном числе равен Именительному: вижу столы = стоят столы. Одушевленное – когда Винительный падеж во множественном числе не совпадает с именительным: вижу коров – коровы спят, вижу мужиков – мужики работают.

Про мертвеца и куклу

Мертвец – одушевленное существительное. У него винительный падеж во множественном числе не равен именительному: лежат мертвецы – вижу мертвецов.

Вот видите, мертвецы – не живые, однако одушевленные.

То же самое с куклами: у меня есть куклы – одеваю кукол. Одушевленные, хоть и не живые.

Непостоянные признаки

Эти признаки меняются.

Число. Множественное или единственное: дом – дома, кукла – куклы.

Падеж. Ребенок – именительный, рожать ребенка – родительный, творить с ребенком – творительный.

Запоминалочка падежей

Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Иван – именительный падеж, родил – родительный, девчонку – дательный, велел – винительный, тащить – творительный, пеленку – предложный.

Другие советы по запоминанию падежей есть вот в этом видео. Оно моё, я записывал сам.

В зависимости от контекста существительное может быть в разных числах и падежах.

Начальная форма существительного

Это всегда именительный падеж единственного числа: колдун, веревка, кольцо, печаль.

Ее обязательно надо указывать при морфологическом разборе, чтобы правильно определить постоянные признаки.

Синтаксическая роль

Существительное может быть всеми членами предложения. Смотрите:

Если существительное у вас в предложении является определением, то это определение всегда несогласованное.

Существительное, прилагательное, глагол

Существительное, прилагательное, глагол — это самостоятельные части речи русского языка, имеющие характерные морфологические и синтаксические признаки.

Предложение и слова разных частей речи

Чтобы сообщить что-то или узнать о чём-то, мы пользуемся словами. В своей речи говорящий подбирает слова не беспорядочно, а в соответствии с востребованным значением сообщения, причём ставит их в определённую грамматическую форму, необходимую для оформления связного высказывания.

Из слов с определённым значением и в заданной грамматической форме складывается такая единица общения, как предложение.

Какие же слова выражают мысль? О ком говорится в предложении? О котёнке. Смысловым центром предложения является слово «котёнок», к которому зададим вопрос кто?

Рассмотрим другой пример.

В этом предложении говорящий сообщает нам о солнце. К этому слову поставим вопрос что?

Рассмотрим слова, составляющие эти предложения, как части речи русского языка, выяснив их грамматическое значение и морфологические признаки.

Имя существительное

Слова «котёнок» и «солнце» объединены общим значением. Оба слова называют предмет. Это общее грамматическое значение предметности характерно для многих слов русского языка, которые по этому важному признаку объединяются в один класс — самостоятельную часть речи имя существительное.

Итак, существительные, обозначающие живой предмет, отвечают на вопрос кто?

Существительные, которые называют неживые предметы, отвечают на вопрос что?

Слова этой части речи имеют свои характерные признаки. Каждое существительное обладает категорией рода:

Если к имени существительному можно подобрать слова «он», «мой», значит оно находится в форме мужского рода.

Существительные изменяются по числам. Слова, обозначающие один предмет, имеют форму единственного числа. То же слово может обозначать несколько или много предметов, если его поставить в форму множественного числа, изменив в нём окончание.

Понаблюдаем:

Существительное изменяется по падежам, приобретая необходимую грамматическую форму для употребления его в предложении.

Лягушки громко квакают (к чему?) к дождю (д. п.).

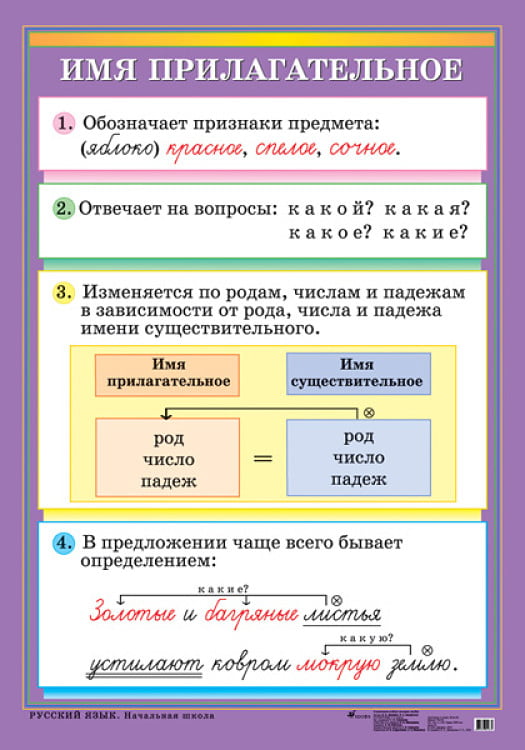

Имя прилагательное

В предложении имя существительное поясняет зависимое от него слово, которое выражает признак предмета. От имени существительного поставим к нему вопрос:

Слова «пушистый», «яркое» имеют общее значение признака. В соответствии с этим значением они принадлежат к самостоятельной части речи, которая в грамматике русского языка называется именем прилагательным.

Имя прилагательное изменяется по родам и числам в зависимости от того, существительное какого рода и числа оно определяет:

Слова этой части речи изменяются по падежам:

Качественные прилагательные характеризуются тем, что имеют краткие формы (темный — тёмен) и степени сравнения, выражающие интенсивность проявления признака:

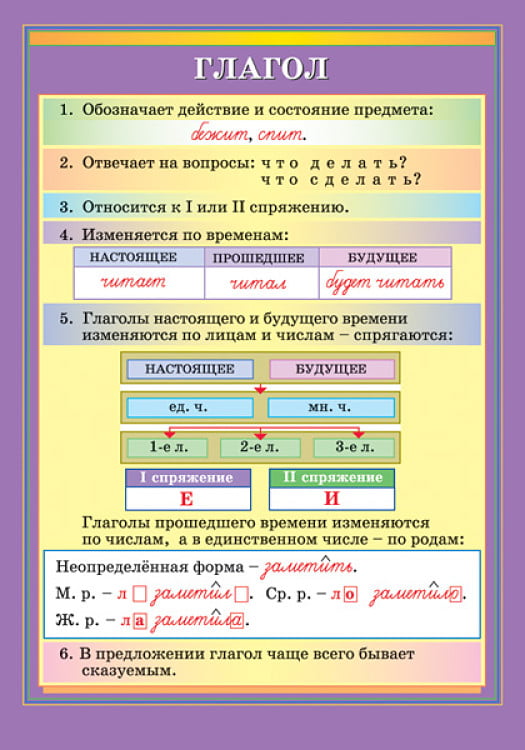

Что такое глагол?

В каждом предложении обязательно есть слово, которое выражает, что происходит с предметом, что о нём говорится.

Способность обозначать действие отличает эти слова от существительных и прилагательных. В русском языке такие слова называют глаголами.

Глагол имеет ряд характерных грамматических признаков: время, лицо, число, род.

Глаголы изменяются по временам. Они могут называть действие, которое совершается в момент речи о нём, то есть сейчас; действие произошло до момента речи (в прошлом) или произойдет после сообщения о нем (в будущем). В связи с периодами протекания действия у глаголов различают настоящее, прошедшее и будущее время:

В формах настоящего и будущего времени глагол имеет категорию лица и числа:

В формах прошедшего времени у глаголов определяется род:

Другие категории глагола (вид, возвратность, спряжение, наклонение) изучаются в старших классах.

Видеоурок «Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. (3 класс)»

Имя существительное как часть речи

Имена существительные одушевленные и неодушевленные

ИС, называя всё живое и неживое в окружающем и мысленном пространстве, разделятся на одушевленные и неодушевленные.

Собственные и нарицательные имена существительные

Падежи имён существительных

Падеж существительного – это морфологический признак. Он выражает грамматическое отношение существительных к другим словам в словосочетаниях и предложениях. Падеж определяет форму существительного, является словоизменительным признаком.

Падежей шесть, один из них – И. п. (кто?/что?) – прямой. Остальные пять – Р. п. (кого?/чего?), Д. п. (кому?/чему?), В. п. (кого?/что?), Т. п. (кем?/чем?), П. п. (о ком?/о чем?) – косвенные.

Склонение имён существительных

Склонение – постоянный признак ИС, определяющий особенность изменения по числам и падежам. ИС склоняются, то есть, изменяются по числам и падежам. Основных склонений три – 1-е, 2-е, 3-е.

1-е склонение

2-е склонение

3-е склонение

Несклоняемые

Разносклоняемые

Адъективное склонение

Существительные общего рода обычно относятся к 1-му склонению либо к несклоняемым словам, хотя могут обозначать лиц мужского и женского пола.

Плакса (он, она) – общий род. Но: доктор Петрова – слово доктор мужского рода, так как 2-е склонение.

Роды имён существительных

Все слова русского языка, употребляющиеся в форме единственного числа, могут относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду.

Род существительных определяется путём подстановки слов:

Существительные общего рода могут обозначать лиц и мужского, и женского пола: мой, моя – плакса.

Число имён существительных

Число – непостоянный признак существительного, который обозначает единичность или множественность.

У существительных два числа: единственное и множественное. В форме И. п. ед. ч. – называет один предмет, в той же форме мн. ч. – два и более предметов: столб – столбы, дом – дома. Число – формообразующая категория, она выражается в окончании слова, в ударении, в чередовании согласных: снег – снега: друг – друзья.

Кроме этого, в русском языке имеется значительное количество ИС, которые не имеют ед. или мн. числа: тряпье, храбрость, серебро; сани, штаны, выборы. Начальная форма данных слов – именительный падеж.

Морфологический разбор имени существительного

Морфологический разбор – целостная характеристика части речи. Разбор ИС предполагает установления значения и части речи слова, его начальной формы, постоянных и непостоянных признаков, синтаксической роли в контексте предложения. Разбор производится по общепринятому плану.