Чем можно фаршировать бекаса

Блюда из бекаса рецепты с фото

Рецепты блюда из бекаса

Рецепт блюда: Бекас жареный ( кулик жареный )

Рецепт: 2 стакана кипятка, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты, 2 ч. ложки соли, 1 ст. ложка сухой мяты, 1 ст. ложка можжевеловых ягод, 5 – 6 бутонов гвоздики, 1 горсть веточек майорана (без зелени), 6 зёрен душистого (ямайского) перца, 1 луковица, 0,5 головки чеснока

Пряности поместить в марлевый мешочек, лук мелко нарезать и вскипятить, затем, пока маринад не остыл, положить мелко нарезанный чеснок, лимонную кислоту, закрыть, дать настояться, затем остудить на холоде. В холодный маринад класть бекаса.

Приготовление жареного кулика или бекаса

Разделка. Приступая к разделке, надо помнить следующее:

2. В русской кухне, в противоположность французской, не используют головки и внутренности дичи.

3. Бекаса не опаливают, как обычную домашнюю птицу (за исключением диких уток), а лишь тщательно ощипывают перо, а мелкий пух и остатки ости удаляют, обтерев птицу мукой. Если и после этого ость вынимается плохо, птицу слегка опрыскивают водкой (если водка хорошая) и поджигают. Такая процедура радикально очищает птицу и значительно улучшает её вкус.

Выбор бекаса. Лучше выбирать молодую и правильно застреленную дичь, т. е. чтобы были прострелены лишь крылья и ножки, а не грудка. Такая дичь называется банкетной. У банкетной дичи мясо и вкуснее, и нежнее, и белее. Молодую дичь распознают по тонкой коже под крылышками. Молодую куропатку можно отличить по перьям: у молодой они на концах остроконечные, у старой – закруглённые. Если под крылышками заметны зеленоватые или синеватые пятна или перо птицы начинает мокнуть – значит дичь несвежая.

БЕКАС, ВАЛЬДШНЕП И КУЛИК

БЕКАС, ВАЛЬДШНЕП И КУЛИК

Это лучшая дичь с темным мясом. Ее по праву можно назвать королевой болот. За приятный запах и нежный вкус мяса, компоненты которого так легко усваиваются, эта дичь столь любима знатоками тонкой кухни, принадлежащим ко всем классам общества. К сожалению, эти птицы перелетные, но их все-таки можно есть три месяца в году. Бекасы на вертеле — это самое изысканное жаркое после фазана. Эту великолепную птицу так высоко ценят, что знатоки отдают ей такие же почести, как великому тибетскому ламе. Жаркое, сбрызнутое добрым соком лимона, с почтением поедается его страстными любителями.

Элеазар Блаз, великий охотник и в то же время великий кулинар, такими словами выражал свое мнение о бекасе:

«Когда бекас жирный — это великолепная дичь. При заморозках он особенно хорош. Его никогда не потрошат.

Растирая бекаса в ступке, делают нежнейшее пюре, а добавив к этому пюре крылышки перепелки, оказываются на вершине кулинарного искусства. Раньше, когда боги спускались на Землю, они питались только этим. Бекаса не следует есть раньше времени, иначе аромат будет неполным, а мясо — без вкуса и запаха. В сальми (рагу из дичи) аромат бекасового мяса прекрасно гармонирует с запахом трюфелей, которые добавляются вместе с другими приправами. Но за покрытым жиром бекасом на вертеле должен наблюдать глаз охотника: пережаренному бекасу грош цена! Но в меру зажаренный бекас, с золотистой жирной корочкой — это одно из самых вкусных и изысканных блюд, которое может когда-нибудь отведать благородный человек. А если он еще и запьет его отличным бургундским вином, то с гордостью может считать себя большим знатоком хорошей еды.

Однажды председатель суда города Авиньона обедал у префекта. Будучи одновременно известным гурманом и бесстрашным охотником, он всегда за едой поистине священнодействовал. Выпив чашечку кофе для лучшего пищеварения, он смаковал уже свой третий стаканчик, который должен был облегчить путь для кофе, как вдруг хозяин спросил у него, понравился ли ему обед. «Да… конечно, — но в этом ответе, казалось, не было уверенности. — Я неплохо пообедал». — «Но ведь «неплохо» не значит «хорошо». — «Да что вы, что вы, я хорошо пообедал». — «Я угадал, господин председатель! Вы сожалеете о тех двух прекрасных бекасах, которые не были разрезаны». — «Пожалуй, я бы съел свою долю». — «Сейчас вам их подадут». — «Как, после кофе? После ликера? Но это ведь невозможно!» — «Нет ничего невозможного для такого желудка, как ваш».

Префект распорядился и тотчас в соседнем кабинете был накрыт маленький столик, подали двух бекасов и счастливый судья съел их».

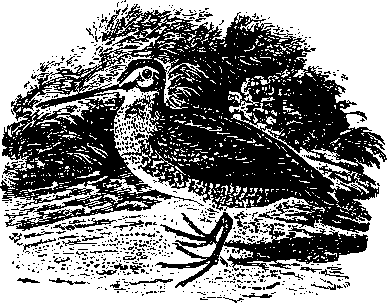

Считается, что бекас не был известен древним. Он размером с перепелку, имеет очень длинный клюв, приятно разнообразное оперение и очень большие глаза. Бекас встречается повсюду в Старом Свете, а также в Америке. Летом он прилетает в Швейцарию, в Савою, в Пиренеи и в Альпы. Его бьют утром на лесных опушках, у него порхающий полет, летает он очень быстро, весьма глуп и, как говорят, видит только в сумерках. Мясо этой птицы с черными лапами великолепно на вкус, как и мясо другой дичи, однако бекас не всем нравится и не всем годится в пищу: его не могут есть люди с больным желудком, с больной печенью и меланхолики. Он подходит тем, кто ведет активный образ жизни. Лучше всего бекас бывает осенью, он больше всего ценится охотниками; вкус и запах этой птицы не нравится охотничьим собакам, которых очень трудно научить приносить хозяину убитого бекаса.

БЕКАС, КУЛИК ИЛИ ВАЛЬДШНЕП НА ВЕРТЕЛЕ. Возьмите четырех бекасов, опалите их, ощипайте, снимите кожу с головы, поднимите лапы и проткните их клювом. Наколите мясо, проткните птиц небольшим вертелом, закрепленным с обоих концов. Под вертелом разложите хлебные корки, в которые будет стекать жир: эти корки должны быть посыпаны молотым перцем и политы молодым растительным маслом и лимонным соком. Жарить бекаса следует примерно полчаса. Подают бекаса на поджаренных вместе с ним хлебных корочках.

ДРУГОЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕКАСОВ НА ВЕРТЕЛЕ. Полностью выпотрошите их со стороны спины и наполовину заполните мелко нарезанным жиром, смешанным с петрушкой, луком-шалотом, луком-татаркой, крупным перцем и солью.

САЛЬМИ ИЗ БЕКАСОВ. Наденьте на вертел трех бекасов, отрежьте ножки и крылышки, поступайте с дичью, как если бы готовили сальми из перепелок, то есть закончите приготовление за четверть часа до подачи на стол. Положите отдельно ножки и крылышки вашей дичи, добавьте к соусу желе от заливного мяса в объеме ложки для снятия жира, поставьте соус в блюде на лед или на только что вынутую из колодца воду, хорошо перемешивайте соус, пока он не загустеет. После этого обмакните в соус поочередно ножки и крылышки бекасов, выложите их на блюдо, полейте остальным соусом, в качестве гарнира используйте гренки, обжаренные в сливочном масле, украсьте блюдо красиво нарезанными кусочками желе.

САЛЬМИ ИЗ БЕКАСОВ ПО-КОРОЛЕВСКИ. «Подготовьте трех бекасов, обложите их кусочками жира, зажарьте на вертеле, дайте остыть, отрежьте ножки и крылышки, снимите кожу, очистите тушки, положите их в кастрюлю с небольшим количеством бульона, поставьте на горячую золу и следите, чтобы бульон не кипел. Нарежьте шесть луковиц-шалот, добавьте немного лимонной цедры, залейте в другой кастрюле шампанским вином, вскипятите, разрежьте тушки бекасов, положите их в кастрюлю, добавьте четыре столовые ложки упаренного бульона или мясного сока, уварите все до половины, процедите ваш соус, положите между ножками и крылышками обжаренные в масле гренки, добавьте к соусу сок лимона» (рецепт господина де Куршана).

САЛЬМИ ИЗ БЕКАСОВ С ВИНОМ. Зажарьте ваших бекасов, разрежьте на куски и поставьте в блюде на жаровню. Посолите, поперчите, добавьте немного лука, стакан белого вина, сливочное масло, посыпьте хлебными крошками или панировочными сухарями и томите на медленном огне десять минут.

САЛЬМИ ИЗ БЕКАСОВ ПО-ОХОТНИЧЬИ. Сняв зажаренных бекасов с вертела, разрежьте их на куски, положите в кастрюлю, куда добавлены потроха, мелко нарезанная печенка, лук-татарка и лук-шалот, белое вино, соль, молотый перец. Доведите до кипения два или три раза и подавайте на стол на поджаренных гренках.

«Господину Александру Дюма, Париж

Относительно Вашего большого труда по кулинарному искусству, Вы спрашиваете, могу ли я дать Вам несколько оригинальных кулинарных рецептов моей страны. Чему я могу научить Вас, великого знатока, уже давно овладевшего и теми немногими сведениями, которые мне позволила приобрести моя молодость. Ничему! При моем невежестве меня привлекает то, что не всегда заслуживает Вашего внимания.

Но тем не менее, вот блюдо, которое у нас очень любят и которое я не встречал ни в одном ресторанном меню, хотя это не означает, что его нельзя найти в каком-нибудь полном сборнике рецептов обычной кухни. На всякий случай, сообщаю Вам этот рецепт в надежде сделать Вам приятное.

БЕКАСЫ В ГОРЯЩЕМ РОМЕ ПО-БАСКОНСКИ. Обработанные соответствующим образом бекасы надеваются на вертел, причем протыкать их следует под крыльями, чтобы не повредить внутренности, и помещаются над достаточно сильным огнем. Мясо этих птиц, как мясо голубей, надо сразу обжечь, чтобы сохранить его аромат.

На поддон под вертелом, куда должен стекать сок, поместите куски хлеба, сильно натертого чесноком. Этот хлеб, как губка, будет впитывать сок из мяса и все, что будет стекать с вашей дичи. У хорошо прожаренных бекасов мясо должно быть красноватым. Их отдают человеку, который умеет их разрезать. Он отрезает ножки и крылышки, а затем маленькой ложкой достает все внутренности и тщательно отыскивает желчный пузырь, чтобы удалить его. Остальные внутренности он разминает вилкой в глубокой миске и намазывает на поджаренный хлеб из поддона, солит, перчит и выливает сверху добрый стакан старого рома. Жидкость поджигают и сразу после этого обычно самый старший из охотников ложкой размешивает горящий ром, чтобы увеличить силу пламени; при этом другой рукой с помощью вилки он берет куски дичи и поочередно проносит каждый из них над голубоватым пламенем.

По завершении этого жертвоприношения делят поджаренный хлеб из поддона на четыре части, каждую часть кладут под четверть птицы и сразу же передают гурманам-знатокам, которые спорят за последние капли этого великолепного соуса.

Для этого блюда второстепенные детали даже важнее главного. Впрочем, это одно из самых изысканных и вкусных блюд.

БЕКАСЫ С ТРЮФЕЛЯМИ. Возьмите бекасов, опалите их, выпотрошите через спинки. До этого вы уже постарались почистить трюфели в количестве, которое определяется количеством ваших бекасов. Позаботьтесь о том, чтобы поджарить трюфели в мелко нарезанном сале с солью, перцем, специями, луком-татаркой и мелко нарезанной зеленью петрушки. Остудите их, мелко нарубите внутренности, смешайте их с трюфелями, заполните этим фаршем тушки ваших бекасов, зашейте спинки, приподнимите тушки, обложите их ломтиками сала и наденьте на вертел или положите в кастрюлю и держите на огне, чтобы он горел сверху и снизу.

БЕКАСЫ НА СКОРУЮ РУКУ. Ощипайте и подготовьте бекасов, положите их в кастрюлю с большим куском сливочного масла, поставьте на сильный огонь, добавьте мелко нарезанный лук, тертый мускатный орех, соль и перец горошками, тушите восемь — десять минут, затем прибавьте сок одного лимона, полстакана белого вина и немного хлебных крошек. Доведите до кипения один или два раза и подавайте на стол.

БЕКАСЫ ПО-ПЕРИГОРСКИ. Возьмите трех бекасов, положите в кастрюлю, покройте ломтиками сала, полейте двумя децилитрами мадеры и четырьмя децилитрами вина «Мирпуа». Варите до готовности, слейте соус и очистите мясо от лежащего на нем сала. Выложите треугольником на блюдо, полейте перигорским соусом на соке из бекасов (рецепт Жюля Гуффе).

ФАРШ ИЗ БЕКАСОВ С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ. Зажарьте на вертеле трех бекасов. Когда они остынут, срежьте мясо, порубите его как можно мельче, предварительно сняв кожу, удалите из каждого бекаса зоб, разотрите кусочки мяса вместе с потрохами. Налейте в кастрюлю стакан шампанского вина (не игристого), добавьте 3–4 мелко нарезанные луковицы и один или два раза доведите до кипения. Затем добавьте четыре половника упаренного испанского соуса, вскипятите, возьмите ваши растертые в ступке тушки и положите в соус. Размешайте полученную массу, не доводя до кипения. Протрите через сито с усилием, соберите все, что получится, положите это пюре в кастрюлю и держите в горячей водяной бане. Нарежьте 7 или 9 ломтиков хлеба равной длины и ширины в форме сердца или кружочками, толщиной в три четверти пальца, обжарьте их в сливочном масле до приобретения приятного цвета. Сделайте с той стороны, которой будете подавать, маленький надрез соответствующей формы, выньте середину, как вы поступили бы с горячим паштетом, положите фарш в соус, хорошенько перемешайте, добавьте кусок (пачку) масла; попробуйте, хорош ли на вкус получившийся фарш, заполните им ваши хрустящие гренки, выложите на блюдо, положите на каждый ломтик хлеба по свежесваренному яйцу в мешочке (без скорлупы) и подавайте на стол.

ТУШЕНОЕ ФИЛЕ ИЗ БЕКАСА. Возьмите 4, 6 или 8 бекасов в зависимости от числа ваших гостей, отделите филейные части, положите их в сотейник с полурастопленным маслом, добавьте соль, перец горошками, розмарин в порошке. В момент подачи на стол пронесите над сильным огнем, соберите горкой, отделите кусочки друг от друга гренками. Влейте стакан белого вина на восемь бекасов, добавьте лавровый лист и одну гвоздику, упарьте. Затем добавьте полстакана белого вина, чашку бульона, пропустите через сито и полейте филе этим соусом.

САЛЬМИ ИЗ ВАЛЬДШНЕПОВ ПО-БЕРНАРДИНСКИ. «Берут четырех вальдшнепов (исходя из величины и числа необходимых кусков), зажаренных на вертеле, но не до готовности. Их разрезают в соответствии с правилами данного искусства, затем режут пополам крылья, бедрышки, желудки и гузки. Эти куски выкладывают на тарелку.

На блюдо, на котором резали бекасов и которое должно быть серебряным, растирают печенки и мелкие кусочки птиц, добавляя сок четырех крупных лимонов и очень тонко обрезанную кожицу одного лимона. Затем на это блюдо выкладывают отрезанные ножки и крылышки, которые были отложены в сторону, посыпают их несколькими щепотками хорошей белой соли и порошком душистых трав (если такого порошка нет, можно взять молотый перец и мускатный орех), две чайные ложки лучшей горчицы и полстакана очень хорошего белого вина. Затем блюдо ставят на спиртовку и содержимое перемешивают, чтобы каждый кусок пропитался жидкостью и не склеился с другими.

Очень важно не дать рагу закипеть. Когда вы приблизитесь к этой стадии нагревания, надо полить некоторые куски филе свежим растительным маслом очень высокого качества. Огонь уменьшают и продолжают перемешивать еще несколько минут. Затем блюдо снимают с огня и сразу подают к столу, передавая по кругу, без всяких церемоний, потому что такое сальми надо есть очень горячим.

Главное при этом — пользоваться своей вилкой, а не пальцами, которые вы рискуете проглотить, если прикоснетесь ими к соусу!» («Альманах гурманов» 1806 г.).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Вальдшнеп с ягодами, запеченный в углях

Вальдшнеп с ягодами, запеченный в углях Ингредиенты2 тушки вальдшнепа, 50 г животного жира, 150 г лесных ягод (любых), 5 г сахара, 5 г соли.Способ приготовленияПредварительно подготовленные тушки вальдшнепов посыпать смесью из соли и сахара, начинить промытыми ягодами,

Жареный вальдшнеп под клюквенным соусом

Жареный вальдшнеп под клюквенным соусом КомпонентыТушка вальдшнепа – 1 шт. Сало свиное – 50–70 г Лимонный сок – 2–3 столовые ложки Можжевеловые ягоды – 4–5 шт. Ягоды клюквы – 250 г Сахар – по вкусу Соль и молотый перец – по вкусуСпособ приготовленияОщипанную и

Вальдшнеп, жаренный с красным вином

Вальдшнеп, жаренный с красным вином Осторожно сдвигают кожу с тушки на шею, не снимая ее полностью. Мясо натирают солью, толчеными можжевеловыми ягодами, обкладывают его очень тонкими ломтиками свиного сала, вновь натягивают кожу и обматывают тушку толстыми нитками.

«Шотландский вальдшнеп»

«Шотландский вальдшнеп» 4 ломтика хлеба, 3 ст. ложки сливочного масла, 3 ч. ложки икорного масла, 3 ст. ложки молока, 2 яйца, 60 г консервированных анчоусов (масло не сливать), щепотка молотого красного перца, веточки петрушки для украшения.Поджарить хлеб и удалить корки.

КУЛИК БОЛОТНЫЙ

КУЛИК БОЛОТНЫЙ Водяная птица, напоминающая кроншнепа. Широко распространена в Египте, где очень ценится за прекрасный вкус своего мяса, которое очень питательно и легко переваривается. Болотные кулики встречаются также на побережьях северных

Перепёлка. org.ua

Поиск по сайту

Русская охотничья кулинария

Возможно, стоит винить в этом эпоху советского дефицита, приучившую нас к «гастрономическому минимализму», но чаще всего – простую неинформированность большинства из нас о наличии в исконной русской культуре своеобразных традиционных рецептов приготовления дичи: от простых до самых замысловатых, способных удовлетворить вкус взыскательных гурманов. Русская охотничья кухня имеет столь же давнюю традицию, что и сама охота.

Вообще мясо употребляли изначально тремя способами – вареным в супах, тушеным или верченым (жареным на вертеле). Наиболее популярными объектами охоты на Руси, по свидетельству Кутепова (автора книги «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси»), являлись две группы охотничьих зверей: промысловые (прельщавшие ценностью своих мехов) и охотничьи (ценных сложностью своей добычи). Именно представители второй группы (кабаны, лоси, олени, дикие козы, зубры и туры) чаще всего и украшали впоследствии княжеский стол. В пищу употреблялось также мясо медведя, зайца.

Крайне своеобразно с точки зрения современного охотника выглядит и список представителей птичьего племени, подававшихся на великокняжеский стол. Немецкий дипломат и путешественник Герберштейн, посетивший Москву в XVI веке, упоминает подачу гостям жареных журавлей.

В «Домострое» сохранились также свидетельства о наличии и более своеобразных блюд из лебедей, цапель (!), уток, гусей, тетеревов, рябчиков, куропаток и …жаворонков, достойной приправой к которым служили шафран, перец, лук, уксус и соль: это лебеди с потрохами лебяжьими, лебеди на меду и шейка лебяжья с шафраном, которая подавалась с жаренными в масле ломтями калачей, журавли и цапли с подливой шафрановой или с пряным зельем, почки заячьи с простой подливой, зайчатина заливная в лапше или с репой, зайчатина в латках (глиняных плошках с прямыми крутыми боками), соленая, верченая и печеная, заячьи пупки, почки и печень, караваи с зайчатиной, заячьи печень и мозг в латках, похлебка тетеревиная или утиная, языки лосиные, тетерева с шафраном, рябчики со сливами, утки с огурцами, гуси с пшеном, мозги лосиные, осердье лосиное крошеное или заливное, лосиные губы и прочее. На бракосочетании царя Алексея Михайловича помимо всего прочего были поданы «папарок лебядиный с шафрановым взваром», «ряб окрошиван под лимоны» и блюдо жаворонков.

Характерным явлением в русской кулинарной традиции было стремление подать дичь целиком – неделимым крупным куском – целым растением, животным или птицей, что объясняет отсутствие исконных русских рецептов котлет, паштетов и прочих блюд из фарша. На пирах, отличавшихся редким роскошеством блюд, могли подать целого запеченного оленя или несколько сотен перепелок на одном подносе. Исключения составляли только внутренности животных, которые как бы обособила уже сама природа. Однако нужно отметить, что мясо, а в особенности дичь, с христианизацией Руси и дальнейшим изменением общественно-политического строя, простым народом в пищу употреблялось довольно редко не только из-за большого числа общих для богатых и бедных постных дней, но и из-за того, что его просто было негде взять: скотину резали редко, так как вся она, за исключением свиней, давала какой-либо дополнительный ценный продукт (молоко, шерсть). Кроме того, среднестатистический крестьянин в средней полосе, как правило, не охотился, и поэтому примеров традиционной охотничьей кулинарии в кухне простого народа почти нет. С XII века православная церковь ввела ряд запретов на мясную пищу: запрещалось есть дичь, пойманную с помощью силков, медвежатину и бельчатину, что еще больше ограничило потребление дичи, поскольку если средневековый крестьянин в Европе браконьерил именно с помощью силков, то наши соотечественники лишались и такой возможности.

Добыча же зверопромышленника большей частью шла на продажу: об этом свидетельствуют хотя бы постоянные ссылки А.А. Черкасова («Записки охотника Восточной Сибири» 1867–1884 годов). На выгоду, которую можно было извлечь из каждого добытого зверя. Та часть мяса, которую охотник оставлял себе, готовилась, как правило, очень незатейливо, по примеру наших предков славян-язычников: вареным в похлебке или жаренным на костре, исходя из принципа «быстро и сытно». Часть добытого мяса коптилась или вялилась, как правило, небольшими кусками.

В Сибири набор дополнялся блюдами, заимствованными у туземных народов: строганиной, жаренным оленьим хвостом и т.п. Традиционное русское кушанье – холодец – также могло приготавливаться из дичи. Еще совсем недавно, описывая быт охотников Приамурья, В.П. Сысоев упоминал праздничное блюдо охотничьего стола: холодец из медвежьих лап. Из-за заимствования западноевропейских кулинарных обычаев и нравов с начала петровской эпохи в обиход вошло множество новых (французских, немецких, шведских) принципов приготовления блюд: использование фарша, голландских сыров в сочетании с солониной и т.д. Под влиянием французского повара МариАнтуана Карема, для которого пригласивший его в Россию Багратион собрал штат лучших крепостных поваров, в русской кухне появились блюда из нарезанного мяса, отбивные, бифштексы, антрекоты, салаты, различные виды закусок (в которые был удачно вписан ряд исконных русских блюд – мясных, грибных, рыбных). Теперь дичь можно было не только жарить на вертеле или томить в печи, но и готовить на плите с духовкой в кастрюлях и сотейниках.

Зайцев по праву можно назвать одним из древнейших объектов охоты. В одном из первых «Кинегетиков» охоту на них описывает греческий историк Ксенофонт, их изображения найдены при раскопках захоронений под Никополем, одна из фресок Софийского собора в Киеве представляет сцену соколиной охоты на зайца. Травлю этих зверьков на охотах Василия Третьего описывает и вышеупомянутый Герберштейн. На протяжении всей истории существования охоты на Руси зайца добывали всеми известными способами: ловили тенетами, капканами, самоловами, травили борзыми, стреляли из ружей, очевидно, не только ради простой потехи и теплой шкурки. Однако употребление зайчатины в пищу отличалось некоторым своеобразием: по свидетельству С. Т. Аксакова, зайцев употребляли не целиком, а только заднюю часть тушки. Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы рецептов. Вот один из них: «В зайце обыкновенно, берется только задняя часть, а голова, грудь и ноги, как жилистые и безвкусные, не употребляются. Охотники хоть и варят из них похлебку с примесью овсяных круп, лука и перца, но нельзя сказать, чтобы это было особенно вкусно» (П.Ф. Симоненко «Образцовая кухня», 1892). Перед приготовлением чаще всего рекомендуется подержать зайца около суток в воде с уксусом или без, тщательно удалить все пленки, нашпиговать салом и готовить далее по одному из выбранных рецептов. Например, «под соусом»: зайца разрезать на куски и замочить с вечера в слабом уксусе. Утром положить в кастрюлю две ложки масла, две ложки муки, влить стакан красного вина и стакан воды, добавить перцу, соли, шпику 1,5 фунта (620 г), несколько шарлоток (луковичек сорта Шарлот), обжаренных в масле, и шампиньонов (10–15 штук). Зайца потушить в этом соусе (при желании предварительно обжарив). Водоплавающая дичь также была в большом почете, ибо «серых уток пострелять» выезжали не только сказочные богатыри, но и вполне исторические персоны: императрицы Елизавета Петровна (предпочитавшая, однако, псовую охоту), Екатерина II (охотившаяся с подхода на лодке, а позднее с ловчими птицами) и многие другие.

Готовить же диких гусей и уток предполагалось так же, как и домашних: гуся – жарить на вертеле, готовить в яблоках с кислой или свежей капустой и без оной, подавать вареным или с гречневой кашей; уток – жареных, с каштанами, с рисом, под соусом, с груздями, каперсами, красным вином, однако их, также как и зайцев, перед приготовлением рекомендовалось положить на 10–12 часов в уксус или маринад. К примеру, «утку с красным вином» можно приготовить из простых и доступных продуктов: на одну утку потребуется около 500 мл бульона, несколько кореньев (петрушка, сельдерей и т.п.), цедра с полутора лимонов и отдельно поллимона, два трюфеля, соль, две ложки муки, стакан красного вина, «10 золотников сухого бульона» (можно просто проигнорировать – кубики не подходят абсолютно). Утку томят в кастрюле, потом вливают стакан мясного бульона, кладут лук, коренья, цедру, трюфели и соль, томят еще полчаса, после чего утку вынимают, разбирают на части, к оставшемуся соусу прибавляют обжаренную докрасна муку с маслом, подливают стакан красного вина и сок из половинки лимона. Части утки кладут в получившийся соус, еще раз хорошенько кипятят и выкладывают на блюдо.

Лесная дичь (глухарь, тетерев, рябчик, голубь, дрозд и вальдшнеп) издавна использовались для приготовления кулинарных шедевров, таких, к примеру, как глухарь жареный, фаршированный, голуби тушеные под соусами, с каштанами, с трюфелями и так далее. Однако известны некоторые нюансы их предварительной подготовки: дабы избежать крайне своеобразного «хвойного» вкуса старого глухаря, рекомендовалось дать тушке «дойти» – выдержать ее два-три дня в холодном месте а затем 10–12 часов подержать в маринаде. Интересен также способ жарки рябчика: его, как и некоторую другую мелкую дичь, включая бекасов, не нашпиговывали через надрезы, а обвязывали шпиком, после чего его можно было просто обжарить в сливочном масле и обсыпать сухарями или же нафаршировать протертой через сито смесью из трех анчоусов, одной ложки масла, ста граммов белого хлеба, молотого перца и мускатного ореха и также пожарить («рябчики по-любительски»).

Состав степной или полевой дичи, употребляемой для приготовления блюд еще в XVIII – XIX веках значительно отличался от теперешнего. Для приготовления блюд использовались не только куропатки, коростеля, перепелки и кроншнепы, но и дрофы, журавли, стрепеты, сивки. К примеру, С.Т. Аксаков считал молодого журавля не только съедобным, но и очень вкусным, наиболее пригодным «для фарша в паштет и для окрошки». Куропатки могли быть приготовлены томлеными в сметане или под соусом из каперсов, лимонов и белого вина.

Совершенно особое отношение у охотников-гурманов XIX века было к так называемым «бекасиным породам»: бекасу, дупелю, вальдшнепу и гаршнепу. Только они благодаря «необыкновенной деликатности своего вкуса» приготавливались непотрошеными. У того же Аксакова мы находим увещевание: «Нет никакого сомнения, что, выкидывая внутренность из птицы, мы выкидываем самые жирные и вкусные части». Он же предполагает особо брезгливым промыть предварительно вынутые из птицы потроха, а потом зашить их обратно, или же «изрубить внутренность птицы и смешать с поджаренным мелко истертым хлебом, с зеленью или какими-нибудь пряностями». Готовить предварительно ощипанную и опаленную птицу предлагалось следующим образом: обернуть тушку шпиком, посолить особым образом: на одной из сторон птицы (непотрошеной) делался надрез, в который засыпалось немного соли и «всовывался» кусочек трюфеля. Далее дичь следовало положить в кастрюлю с растопленным маслом и зажарить «наполовину», после чего влить полчашки бульона и дожарить.

Бекасов предлагалось также просто пожарить под крышкой в сливочном масле и подать, не разрезая, прямо в кастрюле. Для желающих испробовать этот рецепт добавлю от себя, что блюдо легко можно приготовить на костре, но огонь ни в коем случае не должен быть очень сильным, а сливочное масло (так как настоящее сейчас найти крайне сложно) стоит заменить на рафинированное подсолнечное (нерафинированное и оливковое «забивают» запах самого бекаса и портят его тонкий своеобразный вкус). При перевозке и хранении эта дичь теряет большую часть своих вкусовых качеств, поэтому насладиться его вкусом лучше всего сразу после охоты.

В советское время в кулинарных книгах также выделялись разделы, посвященные приготовлению дичи, содержащие ряд общих рекомендаций, однако набор блюд уже значительно упростился. Вниманию читателя, как правило, предлагались три-четыре блюда из зайчатины (а именно спины и задних ног зайца): заяц в сметане, заяц жареный и котлеты из зайца, заяц запеченный; дикая утка и гусь тушеные или жареные, куропатки тушеные, тетерев или глухарь (впрочем, как и все виды мелкой дичи) жареные.

Крупную дичь рекомендовалось готовить как блюда из домашних животных: мясо косули – как баранину, мясо кабана – как свинину. Постепенно количество рецептов сокращалось, и охотничья кулинария из некогда процветающего искусства превратилась в разрозненные практики отдельных ценителей.

Культура приготовления дичи – часть нашей самобытной охотничьей традиции, неразрывно связанная с культурой и историей быта русского народа и потому очень обидно сознавать, что она предается забвению в угоду новомодной экзотике.