Что объединяет философские школы эллинизма кинизм эпикуреизм стоицизм скептицизм

3.4. Философия эпохи эллинизма (эпикуреизм, скептицизму кинизм и стоицизм)

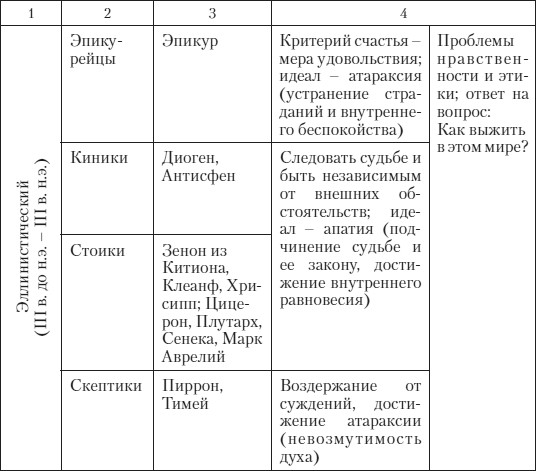

С начала III в. до н. э. в античной философии параллельно существуют несколько школ: последователи Платона (академики) и последователи Аристотеля (перипатетики), а так же эпикурейцы, скептики, киники, стоики, киренаики и др.

Основоположник школы эпикуреизма Эпикур (341–270 гг. до н. э.) был, отчасти, эклектиком, но все звенья его учения были логически соединены в единую концептуальную цепь. В своей философии Эпикур объединяет учение милетцев о сущностях, гераклитово представление о вечном меняющемся мире, идеи пифагорейцев о политической мере (критерии) бытия, сенсуализм Аристотеля и атомизм Демокрита. Основной задачей философии Эпикур считал создание учения о правилах поведения, приводящих человека к счастью. Критерий счастья – мера удовольствия. Удовольствия подразделяются на три вида: природные и необходимые для жизни; природные, но для жизни не необходимые; не необходимые для жизни и не природные. Следует стремиться к первым, избегая остальных. Путь к счастью лежит через занятия философией. Эпикур призывает не откладывать эти занятия в юности и не уставать от них в старости: ведь «никто не может быть недозрелым или перезрелым для здоровья души»[11]. Конечной целью жизни мудрец считал устранение страдания и внутреннего беспокойства – атарксию. Она достигается избавлением от страха перед смертью, предполагает ограничение в потребностях, умеренность в наслаждениях, самоустранение от общественной жизни и государственных дел.

Натурфилософские взгляды Эпикура неотделимы от его этики. Человек свободен в рамках предложенных ему обстоятельств подобно тому, как свободны неделимые частицы, из которых состоят все вещи. Не обладая большой тяжестью, каждый при этом движется по своему собственному криволинейному пути. Идея о самодвижении атомов в природе, из которой вытекает идея свободы выбора человека, представляет собой неординарное дополнение атомистики Демокрита.

Школа скептиков, основанная Пирроном (365–275 гг. до н. э.), главным принципом объявляет принцип воздержания от суждения, от безоговорочного предпочтения одного из двух равносильных или противоречащих друг другу суждений. Желающий достигнуть счастья должен ответить на три вопроса: «Из чего состоят вещи?», «Как мы должны к ним относится?», «Какую пользу мы получим из этого отношения?». Ответить на первый вопрос возможным не представляется, поскольку всякому утверждению может быть всегда противопоставлено противоположное. Из дилеммы вытекает ответ на второй вопрос: следует воздерживаться от однозначных оценок и суждений. Этот вывод, в свою очередь, определяет ответ на третий вопрос: пользой от воздержанности в суждениях будет безмятежное состояние души. Пиррон считал, что окружающие человека вещи совершенно не познаваемы; он отрицал объективное существование добра и зла, не верил в возможность рационального обоснования моральных норм. В вопросах этики школа скептицизма акцентирует вопрос достижения «атараксии» – состояния невозмутимости.

Одна из наиболее известных в античном мире эпохи эллинизма философских школ – киники. Киническая философия в лице своего основателя Антисфена (ок. 450–360 гг. до н. э.) провозгласила тезис о необходимости полной автономии человека (он не должен ни от кого и ни от чего зависеть). Среди киников наиболее известен Диоген из Синопа (ум. ок. 330–320 гг. до н. э.). Завернувшись в лохмотья и переселившись в бочку, Диоген провозгласил себя «гражданином мира»: философ полагал, что человек должен жить в обществе, следуя только своим законам, т. е. не имея общины, дома, отечества. Нравственная позиция кинизма: «без общины, без дома, без отечества» – это, по сути, сознательный выбор асоциального статуса. Именно к кинизму восходит идея «гражданина мира» – парадигма космополитизма. Для кинизма характерен антигедонизм (гедонизм – учение, которое во главу угла ставит удовольствие) и отказ от социальной укорененности. Это объясняет идеал предельного бытового аскетизма киников вплоть до бездомного нищенства, поэтому часто термин киники истолковывают от греческого kinikos – собачий, как собачью жизнь или собачью философию. Латиняне же называли киников циниками.

Школа стоиков, тесно связанная своими идеями с философией киников, была основана Зеноном из Китиона (336–264 гг. до н. э.), которого иногда путают с Зеноном Элейским, автором уже приведенных выше апорий. При создании своей философской системы Зенон использовал идеи Гераклита, Аристотеля, этические взгляды кинической философии. Стоики призывали придерживаться естественной жизни. Душа человеческая у них меняется подобно огню, подчиняется закону космоса. Стоики предполагали, что существует внутренний принцип развития вселенной (разумный мировой Логос), который определяет судьбы природы и человека. В связи с этим человеку необходимо следовать судьбе, чтобы стать независимым от внешних обстоятельств. Живя в соответствии с законами общества, человек достигает внутреннего равновесия (апатии), а путь ее достижения – следование судьбе и долгу. В целом, в отличие от эпикурейской, этика стоиков является этикой долга. Идеи эпикуреизма, скептицизма, стоицизма впоследствии стали неотъемлемой частью западного менталитета.

Религиозно-мистический характер эллинистической философии проявился в учениях неоплатоников и неопифагорейцев. Неоплатонизм сформировался в Римской империи в середине III в. н. э. как противоположность христианству, но впоследствии христианство немало восприняло от философии неоплатонизма. Неоплатонизм представляет собой синтез идей Платона с добавлением логики и толкований Аристотеля, пифагореизма и орфизма, идей халдейских оракулов и египетской религии. Наиболее известными представителями неоплатонизма были Плотин, Порфирий, Ямвлих и Прокл. Основное философское содержание неоплатонизма составляет разработка диалектики платоновской триады: Единое – Ум – Душа.

Существующее устроено иерархически: Единое – Благо, Ум, Душа, Материя. Высшее место в иерархии принадлежит Единому – Благу. Единое существует посредством Ума. Ум есть первообраз всех вещей. Эманация Ума, в свою очередь, приводит к Мировой Душе (Псюхе), которая выражает собой все одушевленное. Душа производит все живые существа, образуются иерархии существ демонических, человеческих, астральных, животных. Образуются умственный и чувственный Космос. Дальнейшая эманация в материю необходима для развития и совершенствования душ, умов и возвращения их к Единому. Задача человека – преодолеть страсти, вожделения, пороки и путем добродетелей, аскетизма, теургии, музыки, поэзии, творчества, стремиться к слиянию с Единым. Добро (Благо) идет сверху, от Единого, зло – снизу, от материи. Зло – не сущее, оно никак не связано с Благом. Человек может избежать зла в той мере, в какой ему удается подняться по лестнице нематериального от Души через Ум к Единому. Этой лестнице соответствует последовательность: чувство – мысль – экстаз. Экстаз включает в себя все богатство мысленного и чувственного. Неоплатоники всюду видели гармонию и красоту, за которые отвечает Единое – Благо. Даже хаос гармоничен. Люди – актеры, они лишь осуществляют, каждый по-своему, сценарий, который заложен в Мировом Уме. Формальным завершением развития античной философии считается указ императора Юстиниана (529 г.), по которому запрещались все языческие философские школы и, в частности, фактически прекращалась деятельность школы неоплатоников.

Специфические черты античной философии.

1. Древнегреческая философия возникает на базе критического переосмысления, рефлексии, мифологического мировоззрения и обыденного («здравый смысл») сознания.

2. Древнегреческая философия зародилась не как область специальных исследований, а в неразрывной связи с научными знаниями – математическими, естественнонаучными, социально-политическими. Только в эллинистическую эпоху некоторые науки обособляются в специальные области исследования. Ранний греческий философ – это одновременно и математик, и астроном, и физик.

3. Если восточная философия тяготела к этико-психологическому (Индия) или этико-политическому (Китай) направлению, к поучениям и наставлениям праведной жизни, то античная мысль у своих истоков была направлена к рационально осмысленному (Логос) объяснению мироздания.

4. Древнегреческая философия связана с активным оформлением понятийного аппарата (категории – язык философии): от чувственно-наглядных образов к словесно оформленным понятиям, к высокому уровню абстракции.

5. Античная философия основана на принципе космоцентризма. Космос для древнего грека – это эталон всякого порядка, гармонии, истины, красоты и смысла. Он противостоит хаосу, бессмыслице. Все существует в Космосе, и кроме него ничего нет. Космос зависит только от самого себя. Основное представление о мире сводится к тому, что это театральная сцена, а люди-актеры, которые появляются на этой сцене-жизни, играют свою роль и уходят. Они приходят с неба и уходят туда же, растворяясь, как капли в море. А Земля – это сцена, где люди исполняют свою роль. Пьесу-жизнь (трагедию или комедию) сочиняет Космос. Философу достаточно знать только одно: он актер и больше ничего. Актер безличностей, он – действующее лицо, маска. Античный человек космологичен, внеличностен.

6. Кроме Космоса ничего нет, поэтому все обычаи, законы и закономерности существуют в недрах Космоса и представляют результат абсолютной необходимости – «ананке». Таким образом, античная культура и в большинстве своем философия, развиваются под знаком фатализма и героизма. Упадок античного общества и зарождение социальных институтов средневекового общества заключается в переориентации античного мышления с рационально-природного мировосприятия («Космос» и рациональный «Логос») на иррационально-сверхприродное мировосприятие (Бог, который вне природы, и вера, которая вне рационального).

7. Античная философия – это первая исторически известная в Европе форма диалектической философии (табл. 3.2). Основа античного философствования – искусство доказательства путем споров с собеседником, путем столкновения противоречивых доводов. Греческий способ мышления сочетает высокий уровень теоретичности с логико-математической строгостью доказательств.

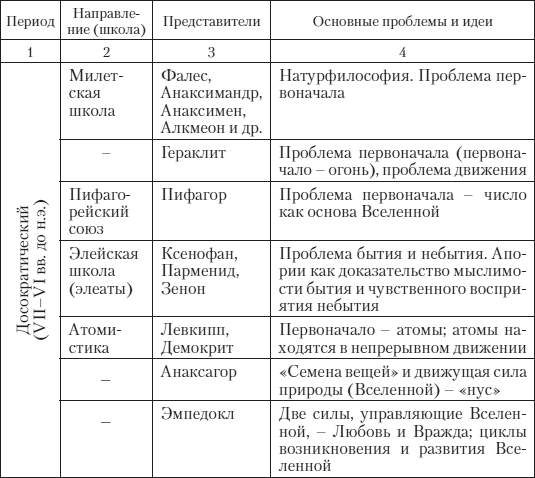

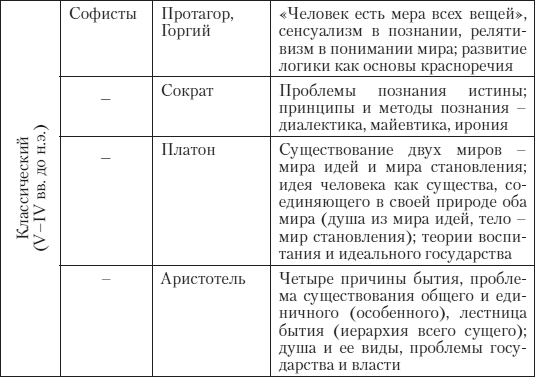

Основные этапы развития античной философии

Вопросы для самоконтроля

1. Как понимали первоначало представители Милетской школы и Гераклит?

2. Каковы характеристики бытия и небытия по Пармениду?

3. Объясните, что стремился доказать Зенон своими апориями?

4. В чем сущность праэволюционной теории Эмпедокла?

5. Как применял Сократ метод майевтики в открытии истины?

6. Как Платон характеризует мир идей и мир становления?

7. Почему на ваш взгляд, Аристотель критиковал своего учителя Платона за несостоятельность теории идей?

8. Как Аристотель понимает основные причины бытия? (Поясните на примере.)

9. Какие идеи можно назвать общими для философии эпохи эллинизма?

10. Почему, на ваш взгляд, выражения «эпикуреец» и «стоик» стали метафорическими в современной культуре?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Философско-этические концепции эллинистического периода античности: кинизм, скептицизм, стоицизм, эпикуреизм.

Термин « эллинизм» обозначает греческий мир после Александра Македонского ( с конца 4 века до н.э.) до завоевания его римлянами( 2 век до н.э.). Это был период гибели греческого полиса и растерянности перед надвигавшейся опасности гибели грека как феномена человека, сформированного полисом, что вызвало к жизни новый тип философствования и способствовало созданию философии, получившей общее название эллинистический, отразивший изменившееся сознание людей.иВместо познания объективного мира и человека эта философия занимается поиском рецептов утешения человека перед лицом новой, опасной для него и его ценностей действительности. Главными разделами такой философии становятся этика и мораль, а спасительными ценностями- скептицизм. Происходит открытие ценности индивида, распространяются космополитические идеалы.

Основными философскими школами в Греции этого периода были эпикуреизм, кинизм, скептицизм и стоицизм.

Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее — это обретение дружбы.

Нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно; и нельзя жить разумно, хорошо и праведно, не живя сладко. У кого чего- нибудь недостает, чтобы жить разумно, хорошо и праведно, тот не может жить сладко.

Случай мало имеет отношение к мудрому: все самое большое и главное устроил для него разум, как устраивает и будет устраивать во все время его жизни.

В теории познания Эпикура существенных два момента: все знание человек получает из ощущений, которые «предвосхищаются» образами. Эпикур развил теорию «образов» Демокрита. Повторил он Демокрита также при изложении принципов натурфилософии, главным моментом которой является тезис о том, что вселенная состоит из тел и пустоты, а тела — либо атомы, либо составлены из них.

Скептицизм Другим направлением эллинистического периода был скептицизм. Его основателем был Пиррон из Элиды (360—270 до н.э.), участник азиатского похода Александра Македонского, работы которого не сохранились, а идеи остались в истории благодаря ученику Тимону, в своих сочинениях реконструировавшему пирронизм.

Пиррон впервые придал систематически законченную форму издавна распространенным в древней Греции сомнениям в познавательной ценности чувственности. «Глаза и уши фальшивые свидетели» (Гераклит), «результы ощущений темных» (Демокрит). В характеристике скептицизма ограничимся оценкой, данной ему вы дающимся советским историком античной философии А.С. Богомоловым.

Скептицизм — течение в эллинистическо-римской философии, отвергающее возможность объективного знания о природных и социальных процессах в их сущности и закономерностях. Отсюда классическое требование «воздержания от суждений» (эпокэ) в теории и невозмутимости и безмятежности (атараксия) в практической деятельности. Название школы произошло от древнегреческого слова скептикос. — ищущий, исследующий, рассматривающий. Так что источником скептицизма было все же стремление к познанию и разочарование в его результатах. Приобретая в философии особое значение, термин скептик противопоставляется слову «догматик». как выражению некритического, «поучительного» философствования. Различают ранний и поздний скептицизм. К позднему относятся труды и идеи Секста Эмпирика (2 в. до н.э.), врача по профессии, попытавшегося объединить скептическую философию с методологией врачей-эмпириков и отстаивавшего этику здравого смысла. В своих работах «Три книги пирроновых положений» и «Против ученых» Секст Эмпирик советует упражняться в умениях, уважать законы и обычаи своей страны. Не сомневаясь в существовании явлений, скептики считали, что только они и обладают достоверностью. Единственным критерием истины скептики считали видимость — «все лишь кажется».

КинизмКинизм — это форма мировоззрения, для которого было характерным тотальное отрицание ценностей, норм, институтов, традиций, законов, идеологии того общества, в условиях которого он появился и существовал Кинизм вырос не на голом месте: о от общепринятых взглядов, киники, пользуясь «негативной филиацией идей», которую называли «перечеканкой монеты», вырабатывали новые идеи, прямо противоположные существующим. Одновременно, восприняв некоторые положения философии софистов, Сократа, идеи Еврипида, они придали им свое новое пони мание и создали систему, позволившую воспринимать кинизм как самостоятельную философскую школу.

Восприняв от предшественников идеи естественного равенства людей, опрощения и бедности, равноправия женщин, космополитизма, внутренней свободы, индивидуализма, киники сами поставили ряд важнейших проблем, долгие столетия волновавших людей. Это свобода мнимая и подлинная, внешняя и внутренняя, исторический детерминизм и свобода выбора, моральная автономия и ответственность личности перед обществом, куль тура и природа, жизнь как деяние, нравственный идеал бедняка, слово и значение, человек и природа, проблема дефиниции, роль науки и многие другие.

Однако эта сторона деятельности киников обычно остается в тени эпатажного поведения представителей кинизма, которые и сами, предпочитая «проповедь действием», говорили, что «добродетель состоит не в словах, а в делах». Основоположником кинизма был ученик Сократа Антисфен (450—360 до н.э.), проповедовавший опрощение жизни.

Свои взгляды он выражал в виде апофтегм — краткого и меткого наставительного изречения (от греч. «говорить напрямик»). Антисфен утверждал, что труд есть благо, ставя в пример из эллинов Геракла, а из варваров — Кира. Это нашло отражение в таких апофтегмах: «Следует домогаться удовольствий, которые идут за трудами, а не перед трудами»; увидев картину, изображающую, как Ахилл прислуживает кентавру Хирону, Антисфен заметил: «Молодец, Ахилл! Ты правильно сделал, что ради образования не отказался даже прислуживать».

Антисфен первый дал дефиницию (определение) понятию: «Понятие есть то, что раскрывает, что есть или чем бывает тот или иной предмет». Несмотря на то, что Антисфена считали выразителем «низовой идеологии», в его апофтегмах дается высокая оценка ума и мышления. Когда один мальчик собирался слушать его и спросил, что для этого нужно приготовить, Антисфен ответил: «Приготовь книжку, да с умом, и перо, да с умом, и до щечки, да с умом». А когда ученик пожаловался, что потерял свои записи, Антисфен сказал: «Надо было хранить их в душе». Отвергая большинство ценностей современного ему общества, Антисфен сохранял при этом большое чувство собственного достоинства: узнав однажды, что Платон дурно о нем отзывается, Антисфен заметил: «Это удел царей: делать хорошее и слышать дурное».

Славу Антисфена превзошел его ученик Диоген (412—323 до н.э.), прославившийся своим эпатажным поведением, едким остроумием и аскетическим образом жизни, вокруг которого слагались легенды. Жизнь сталкивала его со многими великими современниками, такими, как Платон, Демосфен, Евклид, Александр Македонский. Ко всем он относился с язвительным презрением. Диоген своим поведением и высказываниями наиболее адекватно характеризует этику всех киников: эгалитарную, негативную, утилитарную, натуральную, рационалистическую, эвдемонистическую (признающую основой поведения человека стремление к счастью (от греч. «счастье») и максималистскую. Последующие мыслители, высоко ценившие Диогена, такие, как Рабле и Дидро, воспринимали его как идеального мудреца, безгранично свободного и независимого, разящего смехом всякую несправедливость.

Стоицизм Учение стоиков сформировалось в 3-2 вв. Ее основоположником считают Зенона из Китиона (ок. 333—262 до н.э.), создавшего в Афинах философскую школу, прозванную стоической (от того Пестрого Портика, в котором Зенон преподавал свое учение) Рассказывают, что Зенон обратился в оракулу с вопросом: «Как служить наилучшим образом? И тот ответил « Взять пример с покойников». Зенон понял, что это значит, и стал читать древних мыслителей. Стоики понимали философию как изучение и упражнение, приводящее к благополучной добродетельной жизни. Их философия подразделяется на три составные части: логика, физика, этика, не отделимые друг от друга. Этика основана на определенном мировоззрении, логика определяет основания мышления и познания действительности, которое, в свою очередь, обосновывает этическое поведение. Главная составная часть — этика. Добродетель стоики видят в упражнениях разума, порок — в действиях, которыми руководят неразумные страсти. Порок у стоиков — это страсть, игнорирующая разум, неспособность «хорошо думать», в чем и состоит разум. «Страдать», по мнению стоиков, испытывать страсть — не значит быть рабом, но значит — не быть самим собой, быть против самого себя, против собственной натуры, а мыслить — на против, означает навести порядок в собственных страстях. Между пороком и добродетелью, таким образом, не может быть переходов, нет среднего.

Порочным является человек иррациональный, охватывающий тем или иным желанием, например, желанием украсть, неспособный объяснить причины, по которым все происходит. Зенон упрекал юношу в мотовстве, тот оправдывался: «У меня много денег, вот я и много трачу». Зенон ответил: «Так и повар может сказать: «Я пересолил, потому что в солонке было много соли». Добродетельным стоики считают человека, который понимает причины всего, знает природу страстей и способен поставить в надлежащее место, тем самым от них освобождаясь, по крайней мере, частично.

Жизнь рациональная, жизнь в соответствии с разумом, по мнению стоиков

— жизнь естественная. Страсть — это ошибка, это пассивность, рациональность — это власть и это деятельность.

Действительно, считают стоики, натура, сущность всего есть разум (логос), жить в соответствии с натурой означает приспособиться к логосу. И долг мудрого, добродетельного человека состоит в том, чтобы жить по разуму, который требует в том случае, если человек оказывается в условиях, препятствующих разумному поведению, чтобы человек ушел добровольно из жизни, но не был вынужденным жить иррациональным образом.

Б. Рассел говорил, что этика стоиков чем-то напоминает ему зеленый виноград: «Мы не можем быть счастливы, но мы можем быть хорошими, давайте же представим себе, что пока мы добры, неважно, что мы несчастливы ».

Считаемыми таковыми обыденным сознанием: радости и страдания, богатство и бедность среднего человека.

Несвободными стоики считают людей, неспособных мыслить, свободным считается человек, умеющий мыслить и быть адекватным всему происходящему. Свободен тот, кто понимает, кто живет, считая других подобными себе, кто устанавливает с другими рациональные отношения, кто создает все, уважая закон. Живя в согласии со своей природой, такой человек живет в согласии с природой вообще, в согласии с логосом. Отсюда понятно — в каком смысле все люди равны, все способны быть разумными, все братья и потому все граждане единого Государства, единого Города, который является «космосом». Отсюда стоический космополитизм и мотивы естественного права: стоики отмечали, что принципы юстиции и права, их корни находятся не в «договоре», они происходят из разума (или природы), который руководит и запрещает, во всех действиях служит критерием справедливого и несправедливого. Таким образом стоиками было. сформулировано естественное право, полностью рациональное в качестве принципа как морального действия, так и политического порядка.

Абсолютный рационализм стоицизма, ригоризм его моральных принципов оказались очень привлекательными для римской государственности, и не случайно, что из всех философских школ Греции именно стоицизм получил самое широкое распространение и влияние в Римском государстве. Известен случай, когда одному из римских сенаторов во время заседания сообщили о гибели на поле брани его единственного сына, он сказал: «Я всегда знал, что породил смертного». Стоиками были некоторые римские императоры (Марк Аврелий) и многие политические деятели, аргументы стоицизма были предпочтительнее многих других при поддержке как обвинения, так и защиты в римских судах.

Что объединяет философские школы эллинизма кинизм эпикуреизм стоицизм скептицизм

Основные философские школы эпохи эллинизма (скептицизм, стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм)

Эллинистический период античной философии охватывает огромный промежуток времени: с середины IV в. до н.э. (т.е. с возникновения «мира эллинизма», занимающего территории, завоеванные Александром Македонским) и до конца античной эпохи, т.е. до падения Рима в 476 г., захваченного варварами-германцами. Но к этому времени Римская империя уже раскололась на две части — Западную и Восточную (Византию), но и после падения Рима Византия продолжала существовать. Поэтому конец античной философии в целом и эллинистического ее периода в частности обычно связывают с 529 г., когда по указу византийского императора Юстиниана была закрыта последняя языческая философская школа: Академия Платона в Афинах.

В эпоху эллинизма, с одной стороны, продолжалось развитие философских учений предшествующих периодов, а с другой — на базе предшествующих учений или как реакция на них появился целый ряд новых учений.

Во II в. до н.э. Греция была завоевана Римом. При этом завоеванные греки в определенном смысле «покорили» своих завоевателей, оказав громадное влияние на все сферы римской культуры: религию, литературу, архитектуру, изобразительное искусство и т.д. Под влиянием греческой философии начинается развитие римской философии. Но поскольку римляне не создали своих оригинальных учений, хотя и внесли большой вклад в развитие ряда греческих учений, можно говорить о существовании греко-римской философии.

Центральное место в большинстве философских учений эпохи эллинизма заняла этическая проблематика. Цель философии чаще всего понималась как обретение счастья, что возможно только при должном поведении. Однако решить вопрос о том, как должен себя вести человек, можно только понимая, что представляют собой люди и какое место они занимают в мироздании (космосе). Поэтому анализ этических проблем неразрывно был связан с учениями о природе.

Биографические сведения. Пиррон. Время жизни — 360— 270 гг. до н.э.; родился в г. Элида. Учился у софиста Брисона; наибольшее влияние на Пиррона оказал мудрец Анаксарх (друг Александра Македонского). Они оба участвовали в походе Александра и дошли до Индии, где Пиррон общался с индийскими философами

Скептический метод. В основе скептического метода лежит допущение одинаковой достоверности противоречивых суждений. Но в таком случае у нас нет никаких оснований предпочесть одно суждение другому, противоречащему первому. Следовательно, лучший выход из положения состоит в том, чтобы вообще воздерживаться от всяких суждений. Именно это позволяет обрести невозмутимость, что и является целью философии. Последовательная реализация принципа сомнения доходит у него до сомнения и в собственных суждениях.

Как утверждал Секст Эмпирик, скептик на практике следует пути, которому следует мир. Но только скептик при этом не имеет никаких мнений ни об этом пути, ни об этом мире.

Стоицизм. Название школы «стоицизм» («стоики») произошло от названия портика «Стоя» («Пестрый зал») в Афинах, где собирались первые стоики. Школа была основана ок. 300 г. до н.э. Зеноном из Китиона

Философские воззрения. Классификация наук. Стоики делили науки на логику, физику (натурфилософию) и этику, сравнивая их с садом или яйцом. Так, логика — это ограда сада, деревья — физика, а плоды на деревьях — этика; или скорлупа яйца — логика, белок — физика, желток — этика. Логика, устраняя заблуждения, учит мыслить так, как необходимо философу, поэтому необходимо знать логику; жить надо сообразно природе — отсюда необходимо знать физику. Этика — это высшая наука, так как учит нас достойному поведению.

Судьба учения. Стоицизм сыграл существенную роль в развитии философии эллинистического периода. Ряд его идей вошел в неоплатонизм, значительное влияние оказал стоицизм (учение о Логосе и этика) на становление христианской философии, а затем на средневековую мусульманскую философию. Прослеживается и некоторое влияние стоицизма на философию Нового времени: на Декарта, Спинозу и др. В XX в. к стоицизму обратился Делез.

Эпикуреизм — философское направление, названное по имени его основоположника Эпикура. Крупнейший представитель эпикуреизма в римской философии — Тит Лукреций Кар (99—55 гг. до н.э.), поэма которого «О природе вещей» является в настоящее время основным источником сведений об эпикуреизме. Эпикуреизм в целом можно охарактеризовать как атомизм эллинистической эпохи.

Биографические сведения. Эпикур. Время жизни — 342/ 341—270/271 гг. до н.э. Родился на о. Самос в семье афинского переселенца, учителя. С 14 лет начал активно заниматься наукой и философией. В 18 лет приехал в Афины, затем переехал в Малую Азию. В 307 г. до н.э. вернулся в Афины и основал школу «Сад Эпикура».

На воротах школы была надпись: «Странник, здесь тебе будет хорошо; здесь высшее благо — наслаждение».

Девизом Эпикура было: «Проживи незаметно!»

Философия Эпикура представляет собой развитие античного атомизма, но сам Эпикур всегда отрицал влияние Демокрита на свое философское учение и крайне отрицательно отзывался о Демокрите, впрочем, как и о многих других философах.

Основоположником неоплатонизма считается Плотин или его учитель Аммоний.

Основные представители неоплатонизма и их труды:

5) Прокл – «Первоосновы теологии», «О теологии Платона»,

Философские воззрения. В неоплатонизме до предела доведено платоновское противопоставление телесного чувственного мира и сверхчувственного мира. Основное внимание уделяется учению о сверхразумном и сверхбытийном первоначале. Следуя Платону, неоплатоники считали, что исходное первоначало — это Единое = Благо. Оно не постижимо для разума, а постижимо только в состоянии сверхразумного экстаза (с др. греч. «экстаз» — это «смещение», «перемещение», «исступление», «восторг». Философы заимствовали этот термин из религиозных мистерий, и в дальнейшем в философских работах термин приобрел также значения: «выход за пределы житейской реальности», «выход за пределы себя»). О нем нельзя сказать, чем оно является, можно только утверждать, чем оно не является, т.е. к нему применимы только отрицательные определения.

Единое = Благо, как говорит Плотин, «не ведает ни в чем недостатка, довлеет самому себе, ни в чем не нуждается». Единое вневременно, ни к чему не стремится, находится в состоянии вечного покоя. Оно знает само себя, но без процесса познания, так как для него нет перехода от незнания к знанию.

Единое = Благо Плотин сравнивает с Солнцем. И как от Солнца исходит свет, так от Единого = Блага исходит эманация (истечение, излучение), порождающая Бытие = Ум (Нус), содержащий идеи (понятия). Таким образом, Ум, с одной стороны, множественен, так как содержит множество всех идей, а с другой стороны, един. Ум существует вне времени. Он познает сам себя и, мысля свое содержание — идеи, он тем самым творит их. Начинается этот процесс с наиболее общих идей (бытие, движение и покой, тождество и различие), от них происходят все другие.

Распространение эманации за пределы Ума приводит к появлению Мировой души. Она порождает время, и сама существует во времени. Мировая душа — связующее звено между сверхчувственным и чувственным миром, хотя сама она бестелесна. Душа является источником движения для всех телесных объектов. Мировая душа дробится на составляющие, т.е. существует душа неба, души звезд и планет, душа Земли, души животных, растений, человека и т.п.

Угасший свет, исходящий из Единого, ставший тьмой и мраком, и есть материя, образующая чувственный, телесный космос. Он вечен во временном существовании (т.е. существует всегда, когда есть время).

У Ямвлиха и Прокла эта схема значительно усложняется, например у Прокла промежуточное положение между Единым и Умом занимают числа.

Судьба учения. Неоплатонизм более, нежели какое-то иное течение античной философии, оказал влияние на христианство и средневековую христианскую философию как восточную (Афанасий Александрийский, Псевдо-Дионисий, великие капподокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и т.д.), так и западную (Аврелий Августин, Боэций, Эриугена и т.д.). Оказал он влияние и на мусульманских средневековых философов мистического толка, в первую очередь такого течения, как суфизм, и на еврейских философов той же эпохи.

Новая волна интереса к неоплатонизму возникла в эпоху Возрождения (Плифон, Фичино, Бруно и др.). В Новое время можно отметить влияние неоплатонизма на Беркли, а в XIX в. — на романтиков, таких как Шеллинг и Гегель, в XX в. — на Бергсона. Многие идеи неоплатонизма повлияли на русских философов: Вл. Соловьева, Флоренского, Франка, Булгакова, Лосева.