Что обещал пугачев крестьянам

Манифесты Пугачева

Первый манифест был составлен 17 сентября 1773 года, когда Пугачев выступал на Яицкий городок. Автором манифеста являлся казак И. Почиталин. Обращаясь к яицкому казачеству, Пугачев в этом манифесте заявлял, что жалует казаков рекой, землей, травами, денежным жалованием, свинцом, порохом, хлебом, то есть всем тем, чего добивалось казачество. Землями и водами, травами и лесами, законом и волей, игрой и денежным жалованием, пашнями и хлебом жаловал Пугачев башкир и казахов, калмыков и татар. Манифест был переведен на татарский язык и распространялся среди народов Приуралья и Поволжья.

Второй манифест был написан в конце июля 1774 года, когда к восставшим примкнуло много работных людей. Во втором манифесте Пугачев жаловал народ «вольностью и свободою, и вечно казаками», отменял рекрутские наборы, подушную и прочую денежные подати, награждал «владением землями лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку» и освобождением от «прежде чинимых от злодеев дворян и городских мздоимцев-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощением».

а где третий манифест?

Было всего 2 манифеста.

Манифесты были важным пропагандистским шагом, но не дошли до народного сознания. Возможно, щедрые посулы «ампиратора Петра Федоровича» многих радовали, но тревожные ожидания заставляли широкие массы народа занимать выжидательную позицию. Многие не хотели идти за Пугачевым дальше околицы своего села.

Как Емельян Пугачев хотел всех крестьян вольными сделать, а дворян истребить

11 августа 1774 года предводитель самого кровавого в истории России крестьянского восстания обнародовал манифест о вольности крестьянства

Из всех знаменитых крестьянско-казацких восстаний, сотрясавших Россию в XVII–XVIII веках, самым известным и самым страшным стала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Ее нередко называют самой крупной гражданской войной восемнадцатого столетия, и это утверждение недалеко от истины. Только боевые потери восставших и противостоявших им правительственных войск составили не менее 25 000 человек, а точных сведений о потерях среди населения Урала, Поволжья и других областей, охваченных пожаром пугачевского восстания, нет до сих пор — едва ли они были меньшими.

Начавшееся 17 (28 н.ст.) сентября 1773 года восстание под предводительством Емельяна Пугачева достигло своего апогея к лету 1774 года. Именно тогда, чтобы поддержать уставших от войны сторонников Пугачева и расширить поддержку восставших среди крестьян и рабочих, а также среди чувашей, башкир, мордвинов, марийцев и других национальных общин, был обнародован знаменитый Манифест во всенародное известие жителям Пензы и Пензенской провинции. Написанный и оглашенный 11 августа (31 июля ст.ст.) от имени чудом выжившего императора Петра III, за которого выдавал себя Пугачев, этот манифест стал своего рода ответом на екатерининский Манифест о вольности дворянства и провозгласил полное освобождение крестьян от оброков, податей и повинностей, а также о выводе из помещичьей крепости.

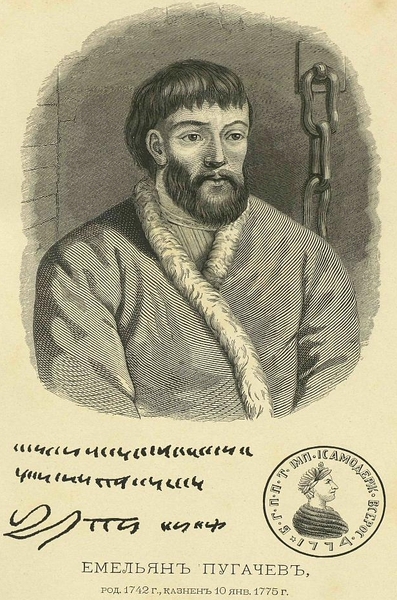

Прижизненный портрет Емельяна Пугачева, писанный с натуры в симбирской тюрьме неизвестным художником. На обороте портрета есть надпись: «Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева»

Казачья мечта о свободе

Полтора столетия спустя после начала пугачевского бунта советские историки обратят внимание на то, что предводитель самой страшной — и последней в истории Российской империи — крестьянской войны родился не где-нибудь, а в станице Зимовеевской. Здесь же, как считается, родился еще один знаменитый казачий атаман и предводитель восстания — Степан Разин. В этом совпадении можно усмотреть закономерность, но если она и есть, то заключается только в вольнолюбивом казачьем духе, который был своего рода топливом почти всех восстаний на Руси в XVII и XVIII веках.

Этот вольный казачий дух и толкнул Емельяна Пугачева, успевшего принять участие в двух войнах — Семилетней 1756-1763 годов и Русско-турецкой 1768-1774 годов — и дослужившегося до первого казачьего офицерского звания «хорунжий», искать лучшей доли на юге, за Тереком. Не получивший официальной отставки по здоровью, Пугачев попытался получить освобождение от казацкой службы другими путями, которые быстро сделали из молодого хорунжего беглого казака, участь которого в России екатерининских времен была незавидной. Трижды Емельян Иванович, казак и сын казака, получал шанс вернуться к нормальной жизни — и трижды не воспользовался им, ведомый мечтой об иной, вольной жизни.

Именно эта мечта и привела его в конечном итоге к яицким казакам, оставшимся едва ли не последними, кто еще не попробовал всерьез бунтовать против императорской власти, постепенно, шаг за шагом, секвестировавшей былые казачьи вольности. Будучи самым отдаленным от центра России (сибирское казачество не в счет, поскольку оно в это время только-только формировалось), Яицкое казачье войско осталось в стороне от восстаний Разина и Булавина, поводом к которым стало уменьшение числа казацких вольностей и расслоение казачества, верхушка которого постепенно превращалась в своеобразную часть русского дворянства. Но к началу 1770-х годов и яицкие казаки почувствовали на себе тяжесть державной длани — и взбунтовались, как до них другие казачьи войска России.

Емельян Пугачев вершит суд. Почтовая открытка 1920-х годов работы художника Гавриила Горелова

Яик бунтует

Первая попытка бунта, предпринятая в 1772 году, очень быстро привела к поражению. Но милосердие, проявленное к зачинщикам бунтовщиков императрицей Екатериной Великой, которая отменила большинство смертных приговоров, было воспринято как проявление слабости власти — и Яицкое войско затаилось в ожидании повода к новому восстанию.

Камешком, который и сорвал лавину казацкого бунта, стал беглый донской казак Емельян Пугачев. Самому ли ему пришла в голову мысль назваться чудом выжившим императором Петром III, или ее кто-то подсказал (в материалах следствия по пугачевскому делу встречаются и та и другая версии), но именно как «амператор Петр Федорович» Пугачев и возглавил взбунтовавшихся казаков.

Выбор предводителя был неслучайным. К началу 1770-х годов в России успел появиться не один самозванец, называвший себя Петром III, поскольку крестьянству очень хотелось верить, что убитый император просто-напросто не успел подписать законы, которые облегчали бы жизнь не только дворянству, но и крепостным. Верили в доброго императора, погубленного дворянами, не желавшими давать всем остальным вольностей, и казаки, прежде всего яицкие, которым в то время приходилось туже всего. Так что появление Пугачева-императора легло на подготовленную почву: ему оставалось лишь позвать казаков и крестьян за собой, обещая им возвращение прежних вольностей и предоставление новых — и бунт начался.

Комендант Яицкого городка Иван Симонов передает Емельяна Пугачева генерал-поручику Александру Суворову, 16 сентября 1774 года. Гравюра 1796 года

Очень быстро к бунтующим казакам, которых поначалу было всего 80 человек, примкнули не только яицкие казаки, но и рабочие уральских заводов и крепостные крестьяне, а затем — башкиры, чуваши, мордвины, марийцы и другие национальности, для которых восстание стало возможностью не только потребовать вольностей, но и противостоять церковному давлению и вернуться к традиционному образу жизни. Если во время осады Оренбурга, ставшей одной из ключевых точек первого этапа восстания, войско пугачевцев насчитывало от 25 до 40 тысяч человек, то к январю 1774 года оно выросло втрое — до 120 тысяч!

Право на свободу и право на убийство

Правда, даже такая численность не спасла восставших от череды поражений, которые они потерпели от правительственных войск зимой и весной 1774 года. Но даже эти поражения не привели к прекращению войны: потеряв немалую часть своего войска, Пугачев, не перестававший рассылать во все стороны указы и манифесты от имени «чудом спасшегося государя-императора Петра Федоровича», взамен сумел серьезно расширить географию бунта. К лету 1774 года им были охвачены не только Урал и Прикамье, но и юг России, и Башкирия, и Поволжье, и даже часть Западной Сибири.

Это стало вторым и последним подъемом пугачевского бунта. Именно в это время Емельян Пугачев и решается обнародовать свой Манифест во всенародное известие жителям Пензы и Пензенской провинции. Несмотря на название, этот документ был, по сути, адресован всех регионам России, охваченным восстанием, и в реальности разошелся куда шире: списки манифеста после подавления бунта обнаруживались в губерниях, до которых пугачевцы не дошли и не могли дойти.

Александр Суворов конвоирует Емельяна Пугачева в Симбирск. Картина художника Татьяны Назаренко «Пугачев», 1980 год

Самым важным пунктом манифеста стало заявление о том, что все крестьяне отныне объявлялись «верноподданными рабами собственной нашей короне», то есть выводились из крепости. Но эта смена статуса была лишь добавлением к самому главному пункту манифеста, который награждал крестьян «древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою». Тем самым «амператор Петр III» превращал все крестьянское сословие в свободных людей, а староверам к тому же возвращал и право на свободу вероисповедания (староверами было большинство яицких казаков, и этот пункт не мог не появиться в документе). Кроме предоставления личной свободы, манифест объявлял об освобождении крестьян от «рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей», а также передавал им во владение все угодья «без покупки и без оброку».

Но манифест не только предоставлял крестьянам свободу пользоваться всей землей, до которой могли дотянуться их руки, — он еще и давал им свободу действий в отношении дворянства, причем действий далеко не человеколюбивых. Пугачевский документ прямо призывал «противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами». Пугачевцы и до появления манифеста беспощадно вели себя с дворянством и офицерством, но теперь все эти бесчинства становились как бы легитимными, коль скоро вводились в обязанность указом самого «амператора». Истребление дворян становилось главной целью восставших, по достижении которой, как говорилось в пугачевском манифесте, «всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет».

Емельян Пугачев в Бутырской тюрьме в Москве. Гравюра художника Лаврентия Серякова по рисунку неизвестного художника XVIII века. В нижнем правом углу — рисунок печати Емельяна Пугачева как «императора Петра Федоровича»

От поражения до казни

Пензенский манифест стал кульминацией всего пугачевского бунта: вскоре после его обнародования среди казацких старшин, постепенно замещавших былых сподвижников Пугачева, погибавших один за другим, начал зреть заговор. Яицкие казаки, принимавшие на себя основную тяжесть военного противостояния с правительственными войсками, устали от войны, а присоединявшиеся к восставшим крестьяне в большинстве своем, как и в ходе прежних крестьянских бунтов, стремились к грабежам и мести своим помещикам, но не к участию в боевых действиях.

Потерпев очередное поражение под стенами Царицына, войско Пугачева, таявшее буквально на глазах, повернуло на восток, к Яику — искать спасения в родных местах. Но для «амператора Петра Федоровича» этот путь стал дорогой к смерти. 8 сентября казацкие полковники, договорившиеся пленить Пугачева в обмен на помилование, сумели связать предводителя бунта и передать в руки правосудия. 15 сентября 1774 года Емельян Пугачев был доставлен в Яицкий городок, откуда в изготовленной специально для него тесной клетке под конвоем генерал-поручика Александра Суворова, сыгравшего немалую роль в подавлении бунта, отправился в Симбирск.

В ноябре 1774 года Емельян Пугачев через Казань и Самару был доставлен в Москву, но только 31 декабря предстал перед судом, собравшимся в Тронном зале Кремлевского дворца (в Петербург смутьяна решили не везти). После формального допроса судьи вынесли смертный приговор: четвертование. Своим указом Екатерина Великая заменила эту болезненную казнь на более гуманное отсечение головы, которой Пугачев и лишился 10 января 1775 года на Болотной площади.

«Казнь Емельки Пугачева в Москве 10 января 1775 года». Литография из серии «Эпизоды из русской истории», 1868 год, литографическая мастерская А.Руднева

Как Емельян Пугачев хотел всех крестьян вольными сделать, а дворян истребить

Автор: Антон Трофимов

11 августа 1774 года предводитель самого кровавого в истории России крестьянского восстания обнародовал манифест о вольности крестьянства

Из всех знаменитых крестьянско-казацких восстаний, сотрясавших Россию в XVII–XVIII веках, самым известным и самым страшным стала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Ее нередко называют самой крупной гражданской войной восемнадцатого столетия, и это утверждение недалеко от истины. Только боевые потери восставших и противостоявших им правительственных войск составили не менее 25 000 человек, а точных сведений о потерях среди населения Урала, Поволжья и других областей, охваченных пожаром пугачевского восстания, нет до сих пор — едва ли они были меньшими.

Начавшееся 17 (28 н.ст.) сентября 1773 года восстание под предводительством Емельяна Пугачева достигло своего апогея к лету 1774 года. Именно тогда, чтобы поддержать уставших от войны сторонников Пугачева и расширить поддержку восставших среди крестьян и рабочих, а также среди чувашей, башкир, мордвинов, марийцев и других национальных общин, был обнародован знаменитый Манифест во всенародное известие жителям Пензы и Пензенской провинции. Написанный и оглашенный 11 августа (31 июля ст.

Прижизненный портрет Емельяна Пугачева, писанный с натуры в симбирской тюрьме неизвестным художником. На обороте портрета есть надпись: «Подлинное изображение бунтовщика и обманщика Емельки Пугачева»

Казачья мечта о свободе

Полтора столетия спустя после начала пугачевского бунта советские историки обратят внимание на то, что предводитель самой страшной — и последней в истории Российской империи — крестьянской войны родился не где-нибудь, а в станице Зимовеевской. Здесь же, как считается, родился еще один знаменитый казачий атаман и предводитель восстания — Степан Разин. В этом совпадении можно усмотреть закономерность, но если она и есть, то заключается только в вольнолюбивом казачьем духе, который был своего рода топливом почти всех восстаний на Руси в XVII и XVIII веках.

Этот вольный казачий дух и толкнул Емельяна Пугачева, успевшего принять участие в двух войнах — Семилетней 1756-1763 годов и Русско-турецкой 1768-1774 годов — и дослужившегося до первого казачьего офицерского звания «хорунжий», искать лучшей доли на юге, за Тереком. Не получивший официальной отставки по здоровью, Пугачев попытался получить освобождение от казацкой службы другими путями, которые быстро сделали из молодого хорунжего беглого казака, участь которого в России екатерининских времен была незавидной. Трижды Емельян Иванович, казак и сын казака, получал шанс вернуться к нормальной жизни — и трижды не воспользовался им, ведомый мечтой об иной, вольной жизни.

Именно эта мечта и привела его в конечном итоге к яицким казакам, оставшимся едва ли не последними, кто еще не попробовал всерьез бунтовать против императорской власти, постепенно, шаг за шагом, секвестировавшей былые казачьи вольности. Будучи самым отдаленным от центра России (сибирское казачество не в счет, поскольку оно в это время только-только формировалось), Яицкое казачье войско осталось в стороне от восстаний Разина и Булавина, поводом к которым стало уменьшение числа казацких вольностей и расслоение казачества, верхушка которого постепенно превращалась в своеобразную часть русского дворянства. Но к началу 1770-х годов и яицкие казаки почувствовали на себе тяжесть державной длани — и взбунтовались, как до них другие казачьи войска России.

Емельян Пугачев вершит суд. Почтовая открытка 1920-х годов работы художника Гавриила Горелова

Яик бунтует

Первая попытка бунта, предпринятая в 1772 году, очень быстро привела к поражению. Но милосердие, проявленное к зачинщикам бунтовщиков императрицей Екатериной Великой, которая отменила большинство смертных приговоров, было воспринято как проявление слабости власти — и Яицкое войско затаилось в ожидании повода к новому восстанию.

Камешком, который и сорвал лавину казацкого бунта, стал беглый донской казак Емельян Пугачев. Самому ли ему пришла в голову мысль назваться чудом выжившим императором Петром III, или ее кто-то подсказал (в материалах следствия по пугачевскому делу встречаются и та и другая версии), но именно как «амператор Петр Федорович» Пугачев и возглавил взбунтовавшихся казаков.

Выбор предводителя был неслучайным. К началу 1770-х годов в России успел появиться не один самозванец, называвший себя Петром III, поскольку крестьянству очень хотелось верить, что убитый император просто-напросто не успел подписать законы, которые облегчали бы жизнь не только дворянству, но и крепостным. Верили в доброго императора, погубленного дворянами, не желавшими давать всем остальным вольностей, и казаки, прежде всего яицкие, которым в то время приходилось туже всего. Так что появление Пугачева-императора легло на подготовленную почву: ему оставалось лишь позвать казаков и крестьян за собой, обещая им возвращение прежних вольностей и предоставление новых — и бунт начался.

Комендант Яицкого городка Иван Симонов передает Емельяна Пугачева генерал-поручику Александру Суворову, 16 сентября 1774 года. Гравюра 1796 года

Очень быстро к бунтующим казакам, которых поначалу было всего 80 человек, примкнули не только яицкие казаки, но и рабочие уральских заводов и крепостные крестьяне, а затем — башкиры, чуваши, мордвины, марийцы и другие национальности, для которых восстание стало возможностью не только потребовать вольностей, но и противостоять церковному давлению и вернуться к традиционному образу жизни. Если во время осады Оренбурга, ставшей одной из ключевых точек первого этапа восстания, войско пугачевцев насчитывало от 25 до 40 тысяч человек, то к январю 1774 года оно выросло втрое — до 120 тысяч!

Право на свободу и право на убийство

Правда, даже такая численность не спасла восставших от череды поражений, которые они потерпели от правительственных войск зимой и весной 1774 года. Но даже эти поражения не привели к прекращению войны: потеряв немалую часть своего войска, Пугачев, не перестававший рассылать во все стороны указы и манифесты от имени «чудом спасшегося государя-императора Петра Федоровича», взамен сумел серьезно расширить географию бунта. К лету 1774 года им были охвачены не только Урал и Прикамье, но и юг России, и Башкирия, и Поволжье, и даже часть Западной Сибири.

Это стало вторым и последним подъемом пугачевского бунта. Именно в это время Емельян Пугачев и решается обнародовать свой Манифест во всенародное известие жителям Пензы и Пензенской провинции. Несмотря на название, этот документ был, по сути, адресован всех регионам России, охваченным восстанием, и в реальности разошелся куда шире: списки манифеста после подавления бунта обнаруживались в губерниях, до которых пугачевцы не дошли и не могли дойти.

Александр Суворов конвоирует Емельяна Пугачева в Симбирск. Картина художника Татьяны Назаренко «Пугачев», 1980 год

Самым важным пунктом манифеста стало заявление о том, что все крестьяне отныне объявлялись «верноподданными рабами собственной нашей короне», то есть выводились из крепости. Но эта смена статуса была лишь добавлением к самому главному пункту манифеста, который награждал крестьян «древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою». Тем самым «амператор Петр III» превращал все крестьянское сословие в свободных людей, а староверам к тому же возвращал и право на свободу вероисповедания (староверами было большинство яицких казаков, и этот пункт не мог не появиться в документе). Кроме предоставления личной свободы, манифест объявлял об освобождении крестьян от «рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей», а также передавал им во владение все угодья «без покупки и без оброку».

Но манифест не только предоставлял крестьянам свободу пользоваться всей землей, до которой могли дотянуться их руки, — он еще и давал им свободу действий в отношении дворянства, причем действий далеко не человеколюбивых. Пугачевский документ прямо призывал «противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами». Пугачевцы и до появления манифеста беспощадно вели себя с дворянством и офицерством, но теперь все эти бесчинства становились как бы легитимными, коль скоро вводились в обязанность указом самого «амператора». Истребление дворян становилось главной целью восставших, по достижении которой, как говорилось в пугачевском манифесте, «всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет».

Емельян Пугачев в Бутырской тюрьме в Москве. Гравюра художника Лаврентия Серякова по рисунку неизвестного художника XVIII века. В нижнем правом углу — рисунок печати Емельяна Пугачева как «императора Петра Федоровича»

От поражения до казни

Пензенский манифест стал кульминацией всего пугачевского бунта: вскоре после его обнародования среди казацких старшин, постепенно замещавших былых сподвижников Пугачева, погибавших один за другим, начал зреть заговор. Яицкие казаки, принимавшие на себя основную тяжесть военного противостояния с правительственными войсками, устали от войны, а присоединявшиеся к восставшим крестьяне в большинстве своем, как и в ходе прежних крестьянских бунтов, стремились к грабежам и мести своим помещикам, но не к участию в боевых действиях.

Потерпев очередное поражение под стенами Царицына, войско Пугачева, таявшее буквально на глазах, повернуло на восток, к Яику — искать спасения в родных местах. Но для «амператора Петра Федоровича» этот путь стал дорогой к смерти. 8 сентября казацкие полковники, договорившиеся пленить Пугачева в обмен на помилование, сумели связать предводителя бунта и передать в руки правосудия. 15 сентября 1774 года Емельян Пугачев был доставлен в Яицкий городок, откуда в изготовленной специально для него тесной клетке под конвоем генерал-поручика Александра Суворова, сыгравшего немалую роль в подавлении бунта, отправился в Симбирск.

В ноябре 1774 года Емельян Пугачев через Казань и Самару был доставлен в Москву, но только 31 декабря предстал перед судом, собравшимся в Тронном зале Кремлевского дворца (в Петербург смутьяна решили не везти). После формального допроса судьи вынесли смертный приговор: четвертование. Своим указом Екатерина Великая заменила эту болезненную казнь на более гуманное отсечение головы, которой Пугачев и лишился 10 января 1775 года на Болотной площади.

«Казнь Емельки Пугачева в Москве 10 января 1775 года». Литография из серии «Эпизоды из русской истории», 1868 год, литографическая мастерская А.Руднева

Емельян Пугачев — вождь крестьянской войны

К чему же стремился восставший трудовой люд? О чем мечтало мятежное крестьянство? К чему призывал его Емельян Иванович Пугачев?

Зная нужды и горести всей «черни бедной», к каждой из ее групп Пугачев обращался с особыми лозунгами и указами. Казаков он жаловал не только рекой Яиком со всеми ее угодьями и богатствами, но тем, в чем нуждались казаки: хлебом, порохом, свинцом, деньгами, «старой верой» и казацкими вольностями. Он обещал, что «яицких казаков будет производить в первое достоинство» и они станут в России «первыми людьми».

Он обещал калмыкам, башкирам и казахам («киргизцам») все их земли и угодья, государево жалованье, вечную вольность.

Обращаясь к крестьянам, Пугачев жаловал их землями и угодьями, волей, освобождал от власти помещиков, которых он призывал истреблять от каких-бы то ни было обязанностей по отношению к государству, обещал им вольную казацкую жизнь.

К различного рода категориям рабочего люда он не обращался с особыми манифестами — их устраивали «прямые крестьянские выгоды», т. е. те же самые лозунги о земле и воле, с которыми Пугачев адресовался к крестьянству вообще. И это вполне понятно, так как в те времена «работные люди» по своему положению мало чем отличались от массы бесправного, «низшего», «черного» сословия, каким было крепостное крестьянство. И в то же время работа на заводе плечом к плечу, совместная борьба за свои права, за улучшение условий труда и жизни, организующая роль работ обусловили особую стойкость и организованность заводских рабочих, о которых власти говорили, что «они были всех прочих крестьян к самозванцу усерднее».

Все это, зная затаенные мечты «черни бедной», обещал ей «набеглый царь» — казак Зимовейской станицы Емельян Иванович Пугачев.

Пугачев был отважен, решителен, храбр. Это отмечали и друзья, и враги. Даже Екатерина II вынуждена была признать, что он — «человек чрезвычайно смелый и решительный». Соратники Пугачева склоняли голову перед его отвагой, все поражались его «смелости и проворству». Пугачев всегда был «сам на переди, не мало не опасался стрельбы ни из пушек, ни из ружей». Когда ему советовали быть осторожней и поберечь свою жизнь, он, усмехаясь, говорил: «Пушка царя не убьет! Где это видно, чтоб пушка царя убила». Но храбрость эта не была безрассудна — в бою он «всегда надевал на себя платье худое, для того, чтобы его не признали».

Пугачев был превосходным артиллеристом. По свидетельству пугачевцев, он лучше всех знал, и «как в порядке артиллерию содержать», и как «правильно палить из пушек». Он очень часто сам наводил орудия на цель и «указывал всегда сам канонерам».

Среди орудий «злодейского литья», как называли орудия, отлитые по указу Пугачева, были «единороги» — длинные гаубицы с конической камерой, и «секретные гаубицы» с овальным сечением ствола, предназначавшиеся для стрельбы картечью. Эти орудия копировали лучшие системы артиллерии регулярной армии.

В суровую снежную зиму 1773/74 г. Пугачев распорядился поставить орудия на сани или лафеты с полозьями, что сделало его артиллерию очень подвижной, и она проходила там, где тяжелые пушки регулярной армии увязали в снегу, Когда наступила весна, он позаботился об изготовлении летних лафетов на колесах.

Пугачевцы владели искусством навесной стрельбы. При обороне артиллеристы повстанческого войска использовали мешки с песком, устраивали снежные валы, укрепляли подступы рогатками, укрывали орудия в лощинах, использовали маскировку. На поле боя быстро и умело маневрировали, меняли огневые позиции и стреляли «не так, как бы от мужиков ожидать должно было». Пугачев показал себя хорошим минером. По его указанию производились подкопы и закладывались мины при осаде Яицкого городка.

Лихой казак Пугачев великолепно владел ружьем, саблей, пикой. На постоянно устраиваемых в Берде учениях и соревнованиях в стрельбе и скачках он на всем скаку на предельном расстоянии пробивал пулей из ружья набитую сеном кольчугу или попадал в шапку, поднятую на пике.

Не случайно, отправляя в подарок Денису Давыдову свою «Историю Пугачевского бунта», Пушкин писал знаменитому поэту-партизану, герою Отечественной войны 1812 г.:

Вот мой Пугач — при первом взгляде,

Он виден: плут, казак прямой!

В передовом твоем отряде

Урядник был бы он лихой.

Но Пугачев не просто лихой казак-рубака, герой Семилетней и Русско-турецкой войн, получивший за храбрость первый казачий офицерский чин хорунжего. Он — предводитель крестьянской войны. В организации Государственной военной коллегии восставших, на которую были возложены все функции правительства и главного штаба поднявшегося на борьбу народа, в создании Главной армии с ее довольно сложной и стройной структурой, со знаменами и наградными знаками, с жалованьем и различными формами набора в войско, в создании власти на местах и, наконец, в пропаганде самих идей восстания, изложенных в многочисленных манифестах и именных указах самого «Третьего императора», в указах, письмах и обращениях его полковников и атаманов, поднявших к восстанию народные массы от Гурьева до Екатеринбурга, — во всем этом немалая заслуга принадлежит самому Пугачеву.

В своей ставке в Берде Пугачев завел порядки, напоминающие регулярную армию, все время заставляя войска «делать учения, особенно артиллерийские». Подъем и отбой производились в одно и то же время выстрелом из «вестовой» пушки. Тревогу объявляли звоном набатного колокола. Из Берды направлялись многочисленные казацкие разъезды, имевшие свои «заставы» и «станции». Лагерь пугачевцев в Берде был окружен караулами, пикетами и дозорами. Правда, не было ни пароля, ни лозунга, и, если окликнутые произносили магическое слово «казаки», их пропускали беспрепятственно. Пугачев, его Государственная военная коллегия и полковники стремились укрепить дисциплину, пресечь дезертирство, наладить раздачу жалованья, набор «охочих людей» в войско. При Пугачеве находился «дежурный» — яицкий казак Яким Давилин. Караул состоял только из яицких казаков. «Непременный караул», т. е. личную охрану Пугачева, составляли 25 яицких казаков, именовавшихся гвардией. Позже «гвардионцев» насчитывалось около 50 человек. Пугачев обещал дать гвардии особую форму — пошить кафтаны из зеленого сукна.

Пугачев на следствии подчеркнул, что к тому времени «надежных в его полке», т. е. яицких казаков, оставалось мало, а остальные «оробеют и разбегутся». Пугачев ошибся — выдали его именно яицкие казаки, а не «мужики», — последних в его войске уже не было.

Пугачев обладал живым и веселым характером. Любил шутку, крепкое словцо, песню. Предание говорит, что Устинья Кузнецова тем и остановила на себе выбор Пугачева, что сложила о нем песню, которую и исполнила на смотринах. «Песня была такая жалостная, все насчет него, как он страдал за правду и как бог незримо за добро его навел на добрых людей, которые рады жизни свои за него положить». Народное предание говорит о том, что Пугачев будто бы очень любил песню:

Не шуми мати, зеленая дубравушка,

Не мешай, ты, думу думать добру молодцу,

Как заутро добру молодцу во допрос идти

Перед грозного судью, самого царя.

Среди пугачевцев была популярна песня-поговорка:

Ходи браво, гляди прямо,

Говори, что вольны мы.

«Яицкие казаки певали песню», составленную ими в честь Пугачева, величая его «государем». Любил Пугачев и музыку и часто слушал игру на скрипке.

Пугачев умел говорить хорошо, живо и убедительно, пересыпая речь поговорками. Говорил он на наречии донских казаков: «робята», «здеся», «сюды», «откель ты?», «погоди трохи» и т. д. Пугачев легко и быстро возбуждался, был вспыльчив и отходчив, обладал живым умом, склонным к фантазиям, которым он сам начинал верить.

Пугачев обладал завидной физической силой, здоровьем и выносливостью. Он мог по двое суток не сходить с седла, стойко переносить холод и жару, голод и жажду. Ходил он легко и быстро. Любил лошадей и хорошую конскую сбрую. Одевая на себя дорогое платье, делал это отнюдь не из щегольства, но прежде всего потому, что «императору» не пригоже было ходить в простом, обычном казачьем одеянии.

А.С. Пушкин, ездивший на Урал собирать пугачевский фольклор, много общавшийся с казаками и казачками, знавшими и видевшими Пугачева, в «Капитанской дочке» со слов очевидцев грозных событий крестьянской войны дал такое описание Пугачева: «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волосы были острижены в кружок. » Когда П.И. Чайковский хотел написать музыку к задуманной им опере «Капитанская дочка», он опасался вмешательства цензуры, ибо писать по Пушкину, давшему объективную и благожелательную характеристику Пугачеву, это означало вывести Пугачева «удивительно симпатичным. »

В 17 верстах от Черного Яра с двумя сотнями яицких казаков, с первой женой и сыном (дочери попали в плен) Пугачев вплавь переправился на степной левый берег Волги. Он не пал духом и предлагал казакам уйти к терским или запорожским казакам, к калмыкам, в Сибирь или за море «подымать орды» и продолжать борьбу. Казаки наотрез отказывались, заявляя, что в чужие земли не пойдут и звали на Яик, где оставались их семьи и дома. Среди казаков зрел заговор. Душой заговора являлись Творогов, Чумаков, Железнов, Федульев, Бурнов. Они совсем не думали о простом народе и «чернь содержали в презрении». Их мечты стать «первым сословием в государстве» развеялись, как дым. Надо было думать о собственном спасении, а сделать это было можно путем выдачи Пугачева.

14 сентября заговорщики явились на Бударинский форпост и сдали Пугачева с рук на руки сотнику Харчеву. В ночь на 15 сентября Пугачева доставили в Яицкий городок, а через день капитан Маврин начал допрос Пугачева. Оттуда в специальной железной клетке, под охраной воинских частей с артиллерией, Пугачева повезли в Симбирск, куда он был доставлен 1 октября. Через день в Симбирск приехал командовавший войсками, действовавшими против Пугачева, граф Панин. «Как смел ты, ворон, назваться государем?» — с яростью спросил Пугачева его «усмиритель». «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то еще летает», — бросил ему в ответ Пугачев. Панин набросился на Пугачева, избил его, и вырвал клок бороды. В ноябре Пугачева привезли в Москву и посадили на цепь в Монетном дворе в Охотном ряду. Начались новые допросы. Здоровье Пугачева уже было подорвано пытками, которым он подвергался в Яицком городке и Симбирске. Опасаясь, что Пугачев умрет до того, как от него «выведают» все, Екатерина II отдала приказ, чтобы во время допросов проявляли «возможную осторожность». 31 декабря Пугачев предстал перед судом, а 9 января был вынесен приговор: «Учинить смертную казнь, а именно: четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и наложить на колеса, а после на тех же местах сжечь».

Вместе с Пугачевым казнили Перфильева, повесили Шигаева, Подурова и Торнова. Предатели Чумаков, Творогов, Федульев и другие получили «высочайшее помилованье» и были высланы на жительство в Лифляндскую губернию.

В старую крепость Кексгольма сослали семью Пугачева: Софью, Трофима, Аграфену, Христину и вторую жену Устинью Кузнецову. Отсюда они уже не вышли.

На народ обрушились страшные репрессии. Тысячи людей погибли в тюрьмах, под кнутом, тысячи убиты карательными войсками, подвергнуты тяжелым наказаниям, сосланы. Волжское казачество ликвидировали и перевели на Кавказ, разгромили Запорожскую Сечь. Реку Яик переименовали в Урал, яицкое казачество в уральское, станицу Зимовейскую в Потемкинскую.

Дворянская реакция торжествовала.

В исследованиях, посвященных Крестьянской войне 1773—1775 гг., часто ставится вопрос об ошибках Пугачева.

Но правомерна ли сама постановка вопроса в такой плоскости? Не были ли так называемые ошибки Пугачева результатом и объективных условий, в которых развертывалась крестьянская война, и ее особенностей?

Екатерина II и ее окружение считали осаду Оренбурга «счастьем» для себя. Следовательно, для Пугачева осада Оренбурга была «несчастьем»? Но можно ли представить себе яицких казаков, которые удержались бы от соблазна взять ненавистный Оренбург?

Осаду Яицкого городка, также потребовавшую много времени и сил и отвлекшую внимание от Оренбурга, тоже принято считать тактической ошибкой Пугачева. Пугачевский полковник Тимофей Подуров на следствии говорил, что если бы Пугачев «не привязался к Яику, то, конечно, бы взял он Оренбург». Но как иначе могли поступить яицкие казаки, для которых полковник Симонов, укрывавшийся в самом центре Яицкого казачества, был воплощением зла?

Пугачев и пугачевцы не умели превращать тактические успехи в стратегические, но в. том-то и специфика крестьянской войны, что в силу своей стихийности, неорганизованности или, в лучшем случае, слабой организованности, в силу ограниченности кругозора и рядовых участников, и руководителей восстания крестьянская война не может завершиться победой крестьянства, т. е. стратегической победой до тех пор, пока борьбу крестьян не возглавит пролетариат.

Можно ставить в вину Пугачеву то, что он «привязался» к Оренбургу, «оплошал», уйдя из-под Оренбурга к Яицкому городку, «прообедал» Корфа, прорвавшегося в осажденный Оренбург, но все эти «вины» Пугачева естественны для военачальника крестьянской войны.

Особенности, свойственные крестьянской войне, обусловили колебания Пугачева, отразившиеся на его планах ведения войны. Ближайшей целью Пугачева был Оренбург, но вслед за Оренбургом он намеревался овладеть Казанью, Москвой, Петербургом и, наконец, «всем царством». Яицкие казаки заставили его заняться осадой крепости Яицкого городка.

«Воцариться» Пугачев собирался в Москве, но когда после боев в районе Казани он смог выйти на дорогу к Москве, Пугачев говорил: «Не пришло еще мое время». А как раз в Москве и под Москвой «чернь бедная» ждала пугачевцев! Отказываясь идти на Москву, Пугачев учел и голод, надвигавшийся на Поволжье, и мятежное прошлое родного ему Дона, на который он рассчитывал. Эти колебания понятны и естественны. В последние дни крестьянской войны Пугачев снова стал говорить об уходе. Он собирался уйти то на Эмбу, то в Сибирь, то в Сечь, то к калмыкам, то «за море». И эти метания тоже обусловлены самим ходом крестьянской войны. И именно поэтому, несмотря на «ошибки» и колебания Пугачева, мы воздаем должное прежде всего его заслугам перед трудовым народом России, которому он отдал весь свой самобытный талант, весь жар своего сердца, всю свою яркую жизнь.

Тяжкое бремя руководства крестьянской войной достойно делили с ее вождем — Пугачевым его верные боевые соратники — бригадиры, полковники, атаманы народного войска.

Среди многочисленных предводителей войска мятежников выделяются руководители Главной армии Пугачева и предводители отдельных отрядов. Прежде всего следует назвать пугачевского атамана и походного войска полковника, Яицкого казака из «войсковой», «непослушной стороны» Ивана Никифоровича Зарубина-Чику. Лихой наездник и хороший организатор, чей лагерь в Чесноковке под Уфой копировал пугачевскую Берду, прямой и несгибаемый, беззаветно служивший восставшему народу и его вождю, Зарубин-Чика был «любимцем и первым пособником Пугачева». Он мужественно перенес испытания одиночного заключения, повергнув своих палачей в изумление твердостью и силой духа. Царский полководец П.С. Потемкин писал Екатерине II, что Зарубин сидел в страшной темноте, где ничего не было видно, кроме иконы с горящей лампадой. Три дня увещевал его Потемкин, «но ничего истинного найти не мог».

Во главе восставших башкир сражался мужественный батыр и поэт двадцатилетний Салават Юлаев, чьи песни и память о котором башкирский народ сохранил и по сей день. До последней минуты оставался верен Пугачеву и другой предводитель башкир — образованный, широко известный среди повстанцев «главный полковник» Кинзя Арсланов.

Тяжелую жизнь, полную горя и испытаний, прошел «над заводскими крестьянами полковник», работный человек, не раз бежавший с каторги Афанасий Тимофеевич Соколов-Хлопуша, один из виднейших полководцев крестьянской войны и верный соратник Пугачева.

В одном ряду с Хлопушей стоит Иван Наумович Белобородов, сын заводского крестьянина, затем рабочий, солдат, наконец, мелкий торговец. Человек исключительной выдержки и прекрасный организатор, скромный, честный, отзывчивый, преданный до конца делу восстания и очень популярный в народе, Белобородов был выдающимся атаманом мятежного войска. Он поздно научился грамоте, но это не помешало его письмам и обращениям носить характер образцов народной мудрости, ясной и простой народной речи. «Главный атаман и походный полковник» Белобородов умел сплотить людей, подчинить их одной цели — разгрому классового врага, превратить толпы восставшей «черни» в дисциплинированные отряды.

Иван Никифорович Грязнов, строгий и требовательный к себе и к другим, из отдельных разобщенных отрядов создавал «войско», боролся с недисциплинированностью в рядах восставших, с проявлением национальной вражды. Его обращения, представляющие выражение социальных чаяний народа, сочетающихся с «книжностью», навеянной наивными представлениями о добре и зле в духе христианского учения, выразительны и четки. Грязнов является не только одним из выдающихся военачальников и руководителей «мятежного крестьянства», но и одним из идейных вождей, идеологов крестьянской войны, чьи воззвания по силе и яркости, по своей убежденности не уступают манифестам самого «Третьего императора» — Пугачева.

Среди предводителей восставшего народа выделяется Иван Степанович Трофимов (он же Алексей Дубровский), вольнонаемный рабочий Златоустовского завода. Дубровский, о котором П.И. Панин писал Екатерине II, что «он был всех умнее», начал борьбу за волю в башкирском отряде и завершил свой путь секретарем пугачевской Государственной военной коллегии.

«Главный российского и азиатского войска предводитель» Иван Степанович Кузнецов, действовавший в районе Кунгура и Красноуфимска, автор замечательных «увещеваний» и «наставлений», преисполненных народной мудрости и красноречия, переплетающихся с христианскими нравоучениями, четких и ясных «приказаний», также является одним из выдающихся вождей крестьянской войны.

Среди пугачевских полковников выделялся своей силой и энергией украинец Василий Журба. Придя на Слободскую Украину, он свято хранил пугачевское знамя и портрет «Петра Федоровича» и, скрываясь по деревням, призывал русских и украинских крестьян продолжать борьбу.

Немалую роль в начале крестьянской войны сыграл атаман ставропольского калмыцкого казачьего войска Федор Дербетев, возглавивший восставших православных калмыков. Он действовал смело и решительно в Ставрополь-Самарском крае, помогал Пугачеву под Оренбургом.

Григорий Туманов, крепостной крестьянин Воскресенского завода, пугачевский атаман, с мая 1774 г. назначенный секретарем Государственной военной коллегии восставших, смелый, деятельный и умный, хорошо знавший и «российскую грамоту» и татарский язык, во гремя боевых действий под Челябинском был «вящще Грязнова предводителем» и «Пугачеву важным сообщником».

Яицкий казак Максим Шигаев, главный «словесный судья», казначей и интендант, был фактическим руководителем Военной коллегии восставших. Он был «замысловатее и любимее» многих других у Пугачева, который нередко «следовал его советам». Шигаев был при Пугачеве «первенствующая особа». Среди полковников и атаманов повстанческого войска выделялись своей храбростью русские Петр Евсевьев (Евстигнеев), Илья Арапов, Федор Калабин (Шмота), братья Иван и Алексей Ивановы, Яков Иванов, Иван Иванов (Родионов), украинцы Каменский и Утвенко, татарин Мясогут Гумеров, мещеряки (мищари) Бахтиар Канкаев и Канзафар Усаев, чуваш Негей, казах («киргизец») Сейдалы-султан и множество «пугачей» различных национальностей и вероисповедания.

Чем объяснить поражение крестьянской войны 1773—1775 гг.? Несмотря на то, что по сравнению с другими крестьянскими войнами в России — восстаниями Болотникова, Разина, Булавина, — крестьянская война под предводительством Пугачева характеризуется определенными элементами организованности, все же и этой войне были присущи черты, характерные для крестьянских войн, — аморфность, неорганизованность выступлений крестьян, представлявших собой основную движущую силу восстания Пугачева.

По образному выражению К. Маркса, крестьянин — «картофелина», и собрать крестьян воедино, в «мешок с картофелем» не смогли ни казаки, имевшие свою стройную военную организацию, ни горнозаводские рабочие, сами мало чем отличавшиеся от крестьян. В распоряжении помещиков, правительства находились огромная государственная машина, первоклассная регулярная армия, деньги, полицейский аппарат, сословная организация дворянства и вековой опыт управления государством и подчинения народных масс.

Восстание Пугачева завершилось поражением народных масс и торжеством дворянской реакции, предоставлением дворянству Жалованной грамотой особых прав и привилегий, превративших дворянство в сословие, имеющее все права и никаких обязанностей по отношению к государству.

Удары, нанесенные правительством Яицкому, волжскому, донскому и запорожскому казачеству, политика «кнута и пряника» по отношению к казакам сделали свое дело — казаки постепенно превращались в привилегированное военное сословие, верных слуг царизма и из застрельщиков народных восстаний становились их душителями.

В памяти простых русских людей: крестьян, «работных», «всей черни бедной», в памяти татарских, чувашских, мордовских крестьян Пугачев — «добрый», «ласковый до крестьян», «радельный до мужиков». Он бился «за нужду народную», «народу давал много льгот и свободы». Пугачев — «Солнце Красное», «батюшка», «атаманушка», «добрый молодец». К народу он добр и щедр и страшен только для бояр-дворян, заводчиков и чиновников. Пугачев их «бьет и вешает». Горнозаводские рабочие Урала запомнили грозные годы, когда «Из Уралечка пышет пламечко», когда простой работный люд

«На литейном на заводе

Не пьет милый, не гуляет,

Медны трубы выливает

Емельяну помогает».

Когда Пугачев уходил с Урала, «вся земля дрогнула» и даже уральские реки «изменили свои русла и потекли вслед за ним». Когда погиб Пугачев, — «спокинул нас родной батюшка», «закатилось Солнце Красное». Но память о нем осталась. Запомнил народ и Ивана Белобородова — атамана Белую Бороду, и Чику-Зарубина — Захара Чернышева и Салавата Юлаева — богатыря и поэта.

Запомнил народ «Пугачев год», и долгое время русские и чуваши, башкиры и татары «ведут от него летосчисление». В памяти народных масс навсегда запечатлелись яркие вспышки классовой борьбы, когда «на слом» крепостнической системы поднимались их деды, прадеды, добывая себе землю и волю. Память о разницах и пугачевцах вдохновляла крестьян, вселяла жгучую ненависть к барам, отправившим на казнь «удалого молодца» «атамана Стеньку Разина» и «батюшку Емельяна Пугачева».

После поражения Крестьянской войны 1773—1775 гг. правительство стремилось искоренить самую память о Пугачеве и пугачевцах.

И поскольку в фольклоре воспевались «воители храбрые», вышедшие из народных масс и вставшие во главе их в годы восстания, боровшиеся за такую жизнь, когда «ни барской плетки», «ни дворян, ни купцов даже званья не останется», то, естественно, все эти песни и «сказы» были по «серьезному делу» и выступали как «тайные» и говорить их «с опаской надо», да и «не всякому можно». Но фольклор сохранял в крестьянах память о борьбе за волю в годы «набеглого царя» и делал их непримиримее, смелее. В этом заключается величайшее историческое значение восстания Пугачева. Оно имело огромное значение в развитии общественно-политической мысли в России.

Крестьянская война 1773—1775 гг. оказала большое влияние на развитие передовой общественно-политической мысли. Радищев и декабристы, «певец декабристов» Пушкин, революционные демократы Герцен, Огарев, Белинский, Чернышевский, Добролюбов отдавали должное и мятежному крестьянству и его вождю — Емельяну Пугачеву.

Исключительно большое внимание классовой борьбе крестьян в крепостной России уделял В.И. Ленин. Проблема классовой борьбы крестьянства заинтересовала В.И. Ленина в связи с разработкой им вопроса о союзе пролетариата и крестьянства в грядущей революции.

Естественно, что в связи с этим В.И. Ленин подверг тщательному анализу все формы, виды и проявления классовой борьбы крестьян в дореформенной крепостной России, в том числе и крестьянские войны.

В.И. Ленин указывает, что восстание Пугачева стоит в ряду тех событий, которые в конечном итоге вынудили верхи крепостной России, пусть по-феодальному, по-помещичьи, решить крестьянский вопрос и отменить крепостное право.

Память о великой крестьянской войне, возглавляемой Емельяном Ивановичем Пугачевым, жила и в последующих поколениях борцов за народное дело.

В прославленной дивизии Чапаева, сражавшейся на полях гражданской войны, был Первый полк имени Емельяна Пугачева, впоследствии развернутый в Пугачевскую бригаду.

В годы Великой Отечественной войны имя Емельяна Пугачева носили отряды действовавших в тылу врага советских партизан. В чехословацком городе Гуменне высится обелиск в память капитана Советской Армии «Алеши Пугачева» (Емельянова), командира партизанского отряда имени Емельяна Пугачева, а в Пражском музее антифашистских борцов хранится знамя «Пугачевского» отряда». В Музеях революции в Москве и Ленинграде, в краевых музеях бережно хранятся реликвии, связанные с восстанием Пугачева. Тема крестьянской войны широко представлена в изобразительном искусстве, музыке, художественной литературе. Советские художники М.И. Авилов, С.В. Герасимов, П.П. Соколов-Скаля и другие посвятили ряд своих полотен Пугачеву и пугачевцам. Видное место в советском изобразительном искусстве заняли иллюстрации А. Бенуа, Н. Фаворского, А. Пластова, М. Нестерова и других к «Капитанской дочке» А.С. Пушкина.

С успехом шли на театральной сцене посвященные Пугачеву спектакли по произведениям С. Есенина, К. Тренева, М. Коваля. В собрании Госфильмофонда хранятся киноленты «Емельян Пугачев» О. Форш и П. Петрова-Бытова, «Салават Юлаев» Степана Злобина и Я. Протазанова, «Капитанская дочка» по сценарию Н. Коварского и др.

Образ Пугачева и его соратников Хлопуши, Салавата Юлаева и других запечатлели в своих исторических романах Вячеслав Шишков («Емельян Пугачев»), Ольга Форш («Казанская помещица»), Степан Злобин («Салават Юлаев»), Евгений Федоров («Каменный пояс»), М. Зуев-Ордынец («Хлопушин поиск»).

Исторические романы и фильмы, музыкальные произведения, картины и иллюстрации, капитальные исследования и научно-популярная литература свидетельствуют о неослабевающем интересе советских людей к Крестьянской войне 1773—1775 гг. и ее выдающемуся вождю Емельяну Ивановичу Пугачеву.

Примечания

1. В И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 29—30.

2. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 80.

3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 345.

4. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 17.

5. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 40.

6. В.Д. Бонч-Бруевич. В.И. Ленин об устном народном творчестве. — «Советская этнография», 1954, № 4, стр. 118.

7. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. М., Госполитиздат, 1948, стр. 256.

8. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 210—211.

9. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 7, стр. 194.

10. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 306; т. 6, стр. 311.

11. См. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 228—229; т. 20, стр. 174.

12. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 77.

13. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 31.

14. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 211.

15. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 79.

16. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 333—334.

17. «Литературная газета», 1972, 15 ноября,

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |

©2007—2021. «Емельян Пугачев. История Крестьянской войны (1773—1775)»

Все материалы на сайте только для использования в некоммерческих целях. Все права принадлежат правообладателям и защищены законом.