Что обеспечивает восходящий ток веществ

Проводящие ткани

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, превышающую массу самого сфагнума во 20-25 раз. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевязочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

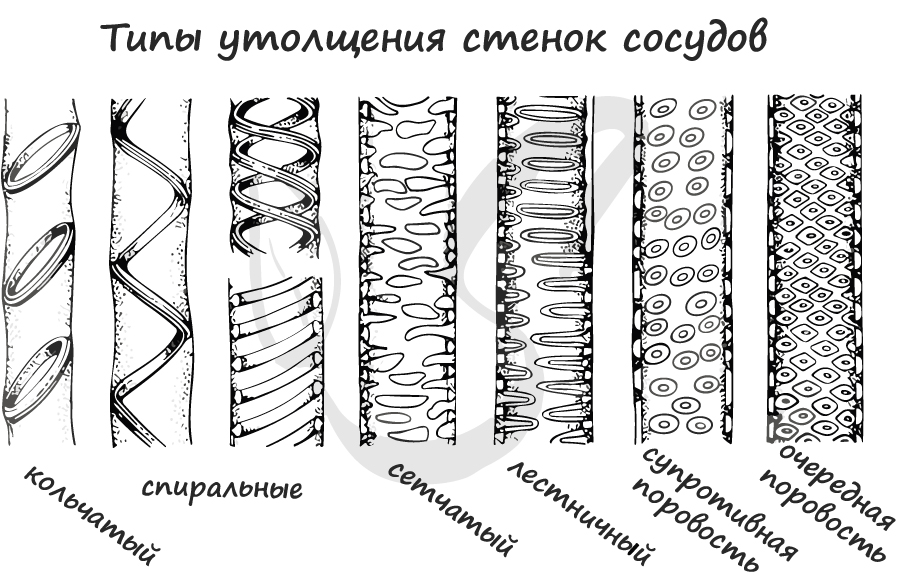

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток «члеников» в единый «сосуд». Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

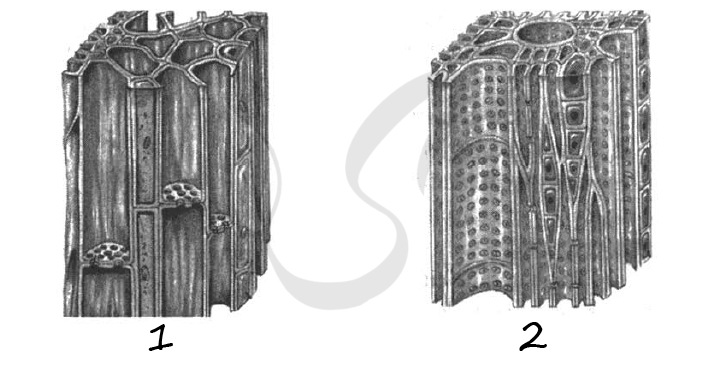

Жилка

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

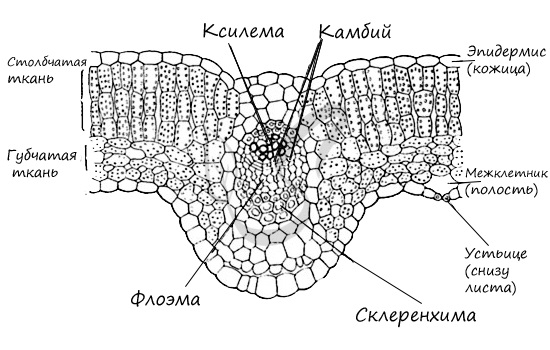

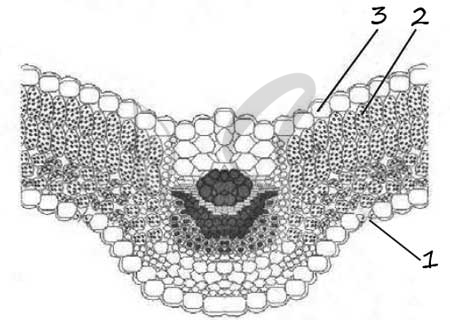

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Транспорт веществ, газообмен, выделение

Восходящий ток воды и минеральных веществ

Восходяший ток — ток воды и растворенных в ней минеральных веществ от корня растения через его стебель к листьям и другим органам; это ток «вверх».

Вода из почвы поступает в тело растений путем всасывания клетками корня (главным образом в области кончика корня, где имеется множество мелких корневых волосков) за счет осмоса и (иногда) активного переноса.

Из корневых волосков вода по клеткам корня перемещается к центральному цилиндру: либо по цитоплазме клеток через специальные органеллы, обеспечивающие межклеточные цитоплазматические контакты у растений — плазмодесмы (симпластный путь); либо через вакуоли (вакуолярный путь); либо диффузией по оболочкам между клетками (апопластный путь).

Проникновение воды в центральный цилиндр регулируется слоем эндодермы — ткани, расположенной на границе первичной коры и центрального цилиндра и содержащей водонепроницаемое вещество суберин. Центральный цилиндр содержит проводящую ткань — ксилему, по которой вода поднимается вверх к листьям.

Минеральные соли проникают в корневые волоски и затем поступают в клетки коры и центрального цилиндра путем диффузии и активного переноса.

Растения не имеют никакого «насосного» механизма для передвижения веществ, что резко отличает их от животных с развитой сердечно-сосудистой системой. Вода в растении перемещается из областей с большей концентрацией ее молекул в области с меньшей концентрацией молекул.

В листьях в сухую погоду вода диффундирует наружу через устьица и испаряется (процесс транспирации; испарение воды происходит также с наружных клеток эпидермиса листьев и зеленых стеблей через покрывающий их восковой налет — кутикулу, а у листопадных растений после сбрасывания листьев — через чечевички). Испарение воды приводит к уменьшению концентрации ее молекул в листьях растений. В корнях же растений во влажной почве концентрация этих молекул велика. В результате разности концентраций молекул возникает ток молекул воды от корня к листьям. Вместе с током воды перемещаются растворенные в ней минеральные вещества. Этот восходящий ток воды и минеральных веществ осуществляется по ксилеме, содержащей транспортные трахеиды или сосуды и находящейся обычно во внутренних частях многочисленных пучков проводящих тканей, идущих от корня через стебель к листьям.

Растворенные в воде вещества, достигнув места назначения (верхушечной или пазушной меристемы, молодого листа, развивающегося цветка, плода и т.п.), «выделяются» из ксилемы на тончайших концах ее жилок и затем поступают в клетки путем диффузии и активного поглощения.

Нисходящий ток органических веществ

Нисходящий ток — ток органических веществ, прежде всего продуктов фотосинтеза, от листьев к другим органам растения.

Транспортировка органических веществ по телу растения осуществляется по флоэме — проводящей ткани, состоящей из ситовидных клеток и клеток-спутниц, а также клеток механической и основной ткани, и находящейся обычно в наружных слоях проводящих пучков. Передвижение веществ по флоэме осуществляется путем активного переноса; необходимая для этого энергия вырабатывается молекулами АТФ, содержащимися в клетках-спутницах.

Органические вещества по флоэме транспортируются не только вниз, но и вверх, т.е. в двух направлениях. Это отличает флоэму от ксилемы, по которой вещества передвигаются только вверх.

Кроме органических веществ, по флоэме в различной форме переносятся азот и сера (в форме аминокислот), фосфор (в виде фосфорилированных сахаров и ионов неорганического фосфата), калий (в виде ионов), витамины, ростовые вещества, вирусы, поступившие через листья из воздуха химические вещества и т.д.

Газообмен у высших растений

Специализированная дыхательная система у высших растений отсутствует.

Водные растения для дыхания используют растворенный в воде кислород, накапливают и хранят его в специальной основной ткани — аэренхиме.

В тело наземных растений кислород поступает из воздуха через устьица в эпидермисе листьев и зеленых стеблей, диффузно через ризодерму корня, а также через чечевички и трещины в коре на одревесневших стеблях и корнях. Захваченный растением газообразный кислород перемещается по межклетникам, постепенно растворяясь в воде, содержащейся в клеточных оболочках. В растворенном виде кислород перемещается вместе с водой либо по плазмодесмам из клетки в клетку (симпластный путь), либо по оболочкам клеток (апопластный путь), затем диффундируя вместе с водой внутрь клеток, где и потребляется.

Кислород, выделяемый в процессе фотосинтеза в клетках, содержащих хлорофилл, может сразу же потребляться митохондриями.

Диоксид углерода поступает из воздуха через устьица, затем по межклетникам доходит до клеток, где осуществляется процесс фотосинтеза, и проникает внутрь этих клеток путем диффузии. К фотосинтезирующим клеткам стебля диоксид углерода может также проникать через чечевички.

Выделение у высших растений

Растения синтезируют все необходимые им органические вещества ровно в том количестве, сколько необходимо для потребления в данный момент. Поэтому у растений нет специальной выделительной системы, как у животных.

Избыток диоксида углерода из клеток путем диффузии поступает в межклеточное пространство и через устьица, чечевички или трещины в корке выводится в окружающую среду. Через устьица и чечевички осуществляется также испарение воды и выделенных в межклетники спиртов, альдегидов, терпенов.

Многие органические отходы метаболизма и избыток некоторых минеральных солей, поглощаемых растениями, откладываются у растений в отмерших тканях (например, в древесине) и

Биология. 6 класс

Конспект урока

Урок 7. Передвижение веществ у растений

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

Проводящая ткань – вид тканей растений, служащих для передвижения по организму растворённых питательных веществ. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами и ситовидными трубками).

Сосуды (трахеи) – длинные трубки, образованные одним рядом мёртвых клеток со сквозными отверстиями на поперечных стенках, по которым происходит передвижение веществ из корней в другие органы растений (восходящий ток веществ).

Ситовидные трубки – удлинённые живые клетки, по которым органические вещества передвигаются из листьев в другие органы растений (нисходящий ток веществ).

*Луб – проводящая ткань растений, в состав которой входят ситовидные трубки и другие виды клеток.

*Древесина – проводящая ткань растений, состоящая из сосудов и других видов клеток.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Теоретический материал для самостоятельного изучения

На сегодняшнем уроке мы продолжим изучение процессов жизнедеятельности живых организмов и познакомимся с тем, как осуществляется транспорт веществ.

Вы уже знаете, что в живых организмах происходят сложные процессы, в результате которых образуются разнообразные вещества. Обычно эти вещества могут передвигаться внутри клетки от одного органоида к другому или же между клетками одного организма, переходя от одной клетки к другой.

Вода с минеральными веществами поступает в растение из почвы через корневые волоски. Затем по клеткам коры этот раствор поступает в сосуды проводящей ткани, которые находятся в центральном цилиндре корня. Сосуды – это длинные трубки, которые образуются из многих клеток, поперечные стенки между которыми разрушаются, а внутреннее содержимое отмирает. Таким образом, сосуды – мертвые проводящие элементы. По сосудам, благодаря действию ряда факторов, вода и растворённые в ней вещества передвигаются по стеблю к листьям. Это направление движения растворов получило название восходящий поток веществ.

Органические вещества транспортируются от листьев по стеблю в направлении корневой системы. Передвижение этих веществ происходит сначала по ситовидным трубкам листа, а потом стебля. Ситовидные трубки – это живые клетки, поперечные стенки которых имеют много отверстий и похожи на сито. Отсюда и название этих проводящих элементов. Поток органических веществ по ситовидным трубкам от листа ко всем органам называют нисходящим.

Таким образом, восходящий поток обеспечивает транспорт неорганических веществ по сосудам, а нисходящий поток – транспорт органических веществ по ситовидным трубкам.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Закончите фразу.

Передвижение веществ в растении обеспечивает____________________.

В образовании органических веществ принимает участие__________________.

Правильный вариант ответа:

Передвижение веществ в растении обеспечивает проводящая ткань.

В образовании органических веществ принимает участие фотосинтезирующая ткань.

Разбор типового контрольного задания

Задание 2. Заполните таблицу.

Поливаем растения правильно

Как не следует поливать растения

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

Тест по теме Проводящие ткани

2363. Найдите три ошибки в тексте «Растительные ткани». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 5:

2) Клетки первичной образовательной ткани имеют следующую локализацию: конус нарастания побега, зона деления корня, основание листовой пластинки, междоузлия злаковых растения. Образовательная ткань обеспечивает рост органов в длину, а клетки вторичной образовательной ткани локализуются между древесиной и лубом, обеспечивают рост стебля и корня в толщину

4) В группу основных тканей включаются: ассимиляционная (хлоренхима), водоносная, запасающая, воздухоносная (аэренхима)

5) Проводящая ткань бывает двух типов: древесина (ксилема) и луб (флоэма)

А) обеспечивают нисходящий ток растворов органических веществ

Б) входят в состав древесины

В) многоклеточные полые трубки

Г) обеспечивают восходящий ток растворов минеральных веществ

Д) вертикальные ряды живых клеток без ядер

Е) входят в состав луба

Верный ответ: 122211

1) выделение продуктов обмена веществ

2) нисходящий ток органических веществ

3) восходящий ток воды и минеральных веществ

4) между корой и древесиной

5) ситовидные трубки

6) образовательная ткань

7) кора

8) сердцевина

Тест по теме Проводящие ткани

2363. Найдите три ошибки в тексте «Растительные ткани». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

Ошибки допущены в предложениях 2, 4, 5:

2) Клетки первичной образовательной ткани имеют следующую локализацию: конус нарастания побега, зона деления корня, основание листовой пластинки, междоузлия злаковых растения. Образовательная ткань обеспечивает рост органов в длину, а клетки вторичной образовательной ткани локализуются между древесиной и лубом, обеспечивают рост стебля и корня в толщину

4) В группу основных тканей включаются: ассимиляционная (хлоренхима), водоносная, запасающая, воздухоносная (аэренхима)

5) Проводящая ткань бывает двух типов: древесина (ксилема) и луб (флоэма)

А) обеспечивают нисходящий ток растворов органических веществ

Б) входят в состав древесины

В) многоклеточные полые трубки

Г) обеспечивают восходящий ток растворов минеральных веществ

Д) вертикальные ряды живых клеток без ядер

Е) входят в состав луба

Верный ответ: 122211

1) выделение продуктов обмена веществ

2) нисходящий ток органических веществ

3) восходящий ток воды и минеральных веществ

4) между корой и древесиной

5) ситовидные трубки

6) образовательная ткань

7) кора

8) сердцевина