Что образуется при сгорании дизельного топлива

Разрушители легенд. Смесеобразование и сгорание в дизельном двигателе. Часть №1. Смесеобразование.

Как ни странно это прозвучит, но дизель работает не на обеднённой, а на обогащённой смеси …

Я, как и все, хотел написать «СМЕСИ», но это неправильный и даже вредный термин. Термин, который СРАЗУ очень сильно запутывает всё вИдение процессов, происходящих в дизельном двигателе. Потому я и начну свой опус именно с этого вопроса.

Для сжигания 1 кг бензина или 1 кг керосина или 1 кг пропана или 1 кг бутана или 1кг многих прочих углеводородов требуется около 15 кг воздуха. Для сжигания 1 кг дизельного топлива требуются те же самые 15 кг воздуха. Теплотворная способность всех этих топлив тоже практически не отличается.

Почему же дизельному двигателю требуется в разы большее количество воздуха, чем бензинке?

Потому что дизель работает не на СМЕСИ и это нужно чётко понимать.

Хотя СМЕСЬ в камере сгорания дизельного двигателя, конечно же, присутствует. Но!

Топливо подаётся в камеру сгорания В ЖИДКОМ ВИДЕ через распылитель в виде тумана.

Пыли. Аэрозоли. Взвеси. Суспензии. Мельчайших капелек. Назовите как хотите, но это не СМЕСЬ!

СМЕСЬ — это всё таки нечто более-менее однородное. Нечто, УЖЕ смешанное. Сладкий чай — это смесь. Гомогенная смесь. Если сахар бросили на дно стакана и чай не размешивали — на дне стакана какое-то время будет колыхаться густой сироп — получится та самая «гетерогенная»(неоднородная) смесь. Но чай, в который падает кусок сахара — нихрена не смесь вообще!

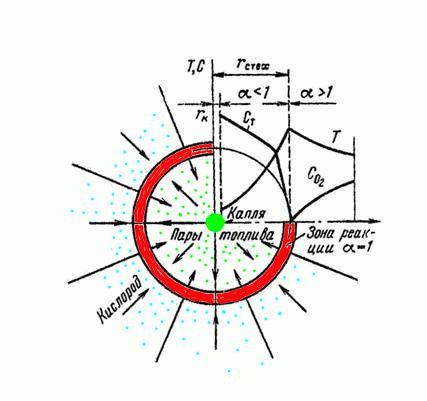

В дизеле реальная СМЕСЬ начинает образовываться ВОКРУГ КАЖДОЙ мельчайшей частицы топлива сразу же после распыления топлива форсункой. У поверхности капельки СМЕСЬ будет очень богатой. Чем дальше от поверхности капельки — тем смесь будет беднее. Где-то посередине между этими двумя крайностями концентрация СМЕСИ будет около- и стехиометрической. В области этой довольно тоненькой СФЕРЫ и находятся наиболее благоприятные условия и для САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ и для СГОРАНИЯ. И именно здесь и ТОЛЬКО ЗДЕСЬ и будет происходить ВСЁ сгорание СМЕСИ топлива и… и чего? воздуха?

На первом этапе — да, воздуха. Но сразу после первого этапа СМЕСЬ начинает представлять из себя ТАКОЕ, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести…:

Давайте посмотрим ПОДРОБНЕЕ как НА САМОМ ДЕЛЕ происходит сгорание солярки в дизельном двигателе:

Гореть не умеют ни жидкие, ни, тем более, твёрдые вещества. Мало того — гореть не умеют даже отдельные молекулы топлива, которые находятся в таки обнаруженной нами СМЕСИ. В фактическом процессе сгорания участвуют только кирпичики(радикалы) знакомых нам элементов. Потому сразу после образования вокруг капельки топлива сферы стехиометрического состава СМЕСИ процесса горения не возникает. Сразу после испарения молекула углеводородного топлива начинает стремительно нагреваться и оттого разваливаться на части. Грубо говоря — на атомы водорода и углерода. Водород чрезвычайно активный элемент и он начинает взаимодействовать с кислородом воздуха первым. Даже это взаимодействие — чрезвычайно сложный и не быстрый процесс. Можете посмотреть на него поподробнее, если интересно:

Главное в другом. Каждое такое взаимодействие — это кроме молекулы воды ещё и хорошая порция энергии. По мере нагрева таких взаимодействий становится всё больше — выделяющаяся энергия перестаёт успевать рассеиваться в пространстве и начнёт ускорять рядом идущие взаимодействия и температура СМЕСИ вокруг капельки топлива начнёт нарастать ЛАВИНООБРАЗНО. В этот момент и начнётся знакомое нам горение с выделением лучистой энергии и прочими другими сопутствующими эффектами… Кислорода много. Топлива много. Всё замечательно перемешано. Температура высокая и растёт. Давление высокое и растёт. Начинает гореть даже углерод. Вся зона околостехиометрического соотношения вокруг капельки топлива разом воспламеняется. Нечто типа взрыва сверхновой звезды:

В «научно»-популярной литературе пишется, что температура скачком повышается до 2000 градусов. Какие нафиг 2000 градусов?! В серьёзных трудах утверждается, что азот более-менее интенсивно начинает окисляться при температурах выше 2500 градусов. В дизеле окислов азота образуется страшное количество, как и сажи(судя по всему азот окисляется СНАРУЖИ сферы пламени где много кислорода, а сажа образуется ИЗНУТРИ этой сферы, где много углерода, но кислорода почти нет), но подавляющая часть окислов азота при понижении температуры опять восстанавливается до азота. Потому, скорее всего, температура в зонах богатой смеси, где и происходит реальное сгорание, взлетает намного выше 3000 градусов. Потому и сажевые частицы излучают так много лучистой энергии. Давление взлетает до небес…

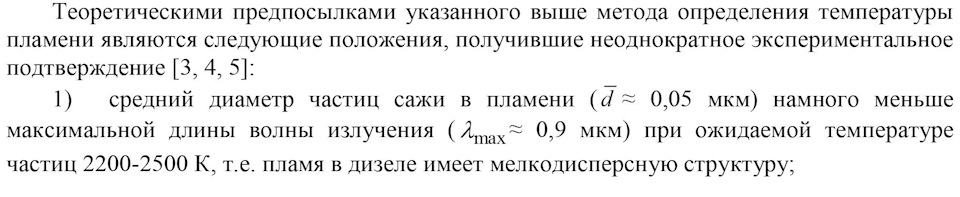

Цитата из умной книжки:

Т.е. всё сгорание происходит ЛОКАЛЬНО. В ОЧЕНЬ ограниченных, фактически ИЗОЛИРОВАННЫХ зонах.

Согласно исследованиям — температуру больше 2600К имеет всего около 0,2% массы рабочего тела в камере сгорания, больше 2400К – около 2%, больше 2200К – 22%, больше 2000К – 27%, больше 1700К — 28%, остальная часть рабочего тела (около 20%) — никогда не разогреется даже до 1700К…

Из-за такой изолированности тепло относительно слабо передаётся стенкам камеры сгорания.

Вернёмся на мгновение из микромира в макромир. Пока первая капелька впрыснутого топлива готовилась к взрыву(самовоспламенению) форсунка продолжала впрыскивать в камеру сгорания тысячи других капелек, каждая из которых тоже тут же начинала готовится к взрыву — нагреваться, испаряться и образовывать СМЕСЬ. Но как только самовоспламеняется СМЕСЬ вокруг первой капельки — энергии её взрыва хватает на детонацию и воспламенение СМЕСИ вокруг других капелек. Фактически одномоментно воспламеняется ВСЯ образовавшаяся в камере сгорания СМЕСЬ. Хотя правильнее будет сказать так — «ВСЕ образовавшиеся в камере сгорания СМЕСИ» — ведь все эти СМЕСИ изолированы и находятся на расстоянии друг от друга… почти как звёзды в космосе…

Так или иначе — возникает та самая дизельная детонация(взрывное горение) из-за которого дизель и стукатит. Хорошо, что пригодной к сгоранию СМЕСИ к моменту самовоспламенения образуется не так уж и много…

Дальнейшее СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ будет происходить в условиях страшного дефицита кислорода. И сгорание соответственно происходит совсем не так, как это описывается в литературе.

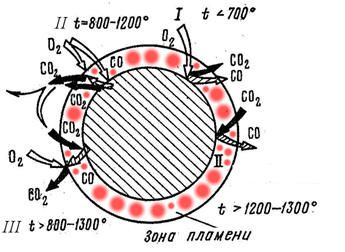

Возвращаемся в микромир. За то время пока мы отлучались зона околостехиометрического соотношения топлива и воздуха вокруг капельки уже вся выгорела. Ни топлива, ни кислорода в ней не осталось. Только продукты сгорания, разогретые до очень высоких температур — вода, углекислота, да щепотка окислов азота… С внешней поверхности этой РАСКАЛЁННОЙ, но ВЫЗЖЕННОЙ зоны начинают ДИФФУНДИРОВАТЬ молекулы воздуха с большим количеством свободного кислорода. Изнутри начинает подниматься та каша, что образовалась из углеводородов топлива в процессе сильного нагрева и сжатия — радикалы водорода и радикалы различных СОЕДИНЕНИЙ углерода. Скорость дальнейшего СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ и сгорания будет определяться скоростью поступления атомов кислорода извне и атомов топлива изнутри.

Весь свободный водород, образующийся в результате температурного разложения продолжающих испаряться углеводородов, даже в условиях сильного дефицита кислорода потихоньку-полегоньку, но начинает НЕОБРАТИМО сгорать по мере взаимодействия с кислородом. Водород очень уж активное вещество. Сгорание его идёт в очень широких стехиометрических и температурных пределах. Скорость его диффузии чрезвычайно высока и сопоставима со скоростью теплопереноса. Для сгорания двум атомам водорода(мы с Томарой ходим парой) достаточно одного атома кислорода. Потому на время все реакции окисления углерода фактически останавливаются… С углеродом начинается очень нехорошая и очень длинная история с образованием и преобразованием всяких формальдегидов, гидроксилов и всяческой другой заразы… Крекинг, гомолиз, пиролиз и много других страшных слов… По мере того как атомы водорода потихоньку сваливают из молекулы углеводорода в условиях дефицита кислорода она, эта самая молекула топлива потихоньку вырождается в молекулу… графита. Да-да. Выделяющиеся в результате пиролиза атомы углерода имеют четыре свободные связи, отдельно не существуют и в зонах недостатка кислорода соединяются между собой, образуя твёрдые кристаллы графита – мельчайшие частицы сажи размером 0,3-0,4 мкм. Сравнительно недавно было обнаружено, что в хорошо нам известной копоти присутствует и большое количество шарообразных молекул, состоящих из 60 и более(до 400) атомов углерода и, иногда, и из 24 и более атомов воды — их назвали фуллеренами, а открытие этой новой формы углерода было ознаменовано присуждением в 1996 году Нобелевской премии по химии. Таких частиц образуется в дизеле неимоверное количество. Но страшный чёрный дым, который извергает дизель при перегрузке, содержит всего около 1% сажевых частиц, образовавшихся в процессе сгорания дизельного топлива — подавляющая часть образовавшихся частиц сажи сгорает в процессе догорания топлива, когда весь свободный водород уже иссякает и перестаёт перехватывать кислород под носом у углерода, каждому атому которого для полного счастия сгорания необходимо СРАЗУ аж ДВА атома кислорода… По иронии судьбы к этому времени почти весь углерод находится в состоянии раскалённой «алмазной» пыли. Начинаются танцы, подобные сгоранию водорода, но намного более сложные и многоходовые, а потому намного более длительные…

А атомов свободного кислорода меж тем остаётся всё меньше и меньше…

Пока тянется этот химический полонез начинает опускаться поршень двигателя и давление(а следовательно и температура) начинают падать. Расстояние между атомами увеличивается, энергия рассеивается в пространстве, скорость атомов падает — реакции начинают стремительно замедляться. За счёт того, что частички сажи чрезвычайно раскалены — они умудряются ещё долго реагировать с кислородом, если тот таки встретится им на пути, но по мере опускания поршня вниз толку от этого догорания становится всё меньше, а вреда всё больше. Температура в камере сгорания — не самоцель, она нужна только для двух задач — вначале максимально ПОЛНО спалить ВСЁ топливо(вытащить ВСЮ энергию) и максимально разогреть РАБОЧЕЕ ТЕЛО(всё содержимое камеры сгорания) чтобы получить максимальное ДАВЛЕНИЕ(тот самый крутящий момент) газов.

Высокая степень РАСШИРЕНИЯ(не сжатия!) дизельного двигателя позволяет полнее преобразовать энергию расширяющихся от нагрева газов в механическую РАБОТУ. Именно поэтому температура выхлопных газов дизеля заметно ниже температуры выхлопа бензинки, притом что максимальная температура сгорания топлива выше у дизеля…

Чёта меня понесло в сторону.

Углерод выгодно сжигать полностью не только с точки зрения экологических норм — при сгорании 1 атома углерода образуется в 3 раза больше энергии, чем при сгорании 1 атома водорода! Недожиг углерода(сажи) очень заметно влияет на энергетический баланс в камере сгорания, а соответственно и на мощность и на расход двигателя любой конструкции и косвенно указывает на проблемы с организацией процессов сгорания. К тому же сажа — это очень компактные кристаллы, а углекислота — это газ, который уже и сам по себе создаёт дополнительное давление на поршень…

Вот для того, чтобы сжечь МАКСИМАЛЬНОЕ количество УГЛЕРОДА и применяют в дизеле избыток воздуха. Как по мне — так эта фраза тоже насквозь лживая и не отражающая сути. А суть в данном случае такова — и в дизеле и в бензинке равного литража на режиме НОМИНАЛЬНОЙ (максимальной) мощности количество воздуха в камере сгорания практически ОДИНАКОВО! НО.

В дизеле невозможно эффективно сжечь столько топлива, столько можно сжечь в бензинке равного литража — НЕ УСПЕВАЕТ дизельное топливо связать ВЕСЬ КИСЛОРОД воздуха за время сгорания — потому в дизеле до четверти(!) кислорода воздуха вылетает в трубу даже на максимальной мощности(когда дизель уже вовсю дымит). Потому дизельным выхлопом можно спокойно дышать длительное время(не верьте сказкам про дизельные душегубки фашистов), в отличие от выхлопа бензинок, где свободного кислорода практически нет. Потому МАКСИМАЛЬНАЯ ЛИТРОВАЯ мощность атмосферного дизеля меньше МАКСИМАЛЬНОЙ ЛИТРОВОЙ мощности атмосферной же бензинки на ОДИНАКОВЫХ оборотах на те самые 25%. Плюс-минус.

Прямовпрысковый дизель имеет эффективные обороты до 3000-3500 оборотов, вихрекамерник — до 4000 с небольшим, а самая захудалая бензинка легко крутится до 6000. Только за счёт этой разницы в максимальных оборотах бензинка уже на треть мощнее дизеля. Потому МАКСИМАЛЬНАЯ паспортная МОЩНОСТЬ бензинки В РАЗЫ превышает МАКСИМАЛЬНУЮ паспортную МОЩНОСТЬ дизеля.

Мало того. Поскольку с конца 80-ых годов дизелестроители сферы легкового транспорта активно боролись с окислами азота, то почти ВСЕ дизеля 80-ых, 90-ых и начала 2000-ых имеют затянутый впрыск топлива, поздний УОПТ, гипертрофированный ЕГР и несоразмерно высокий расход топлива на мощностных режимах. Сколько-нибудь продолжительно работать с максимальной паспортной мощностью эти дизеля не в состоянии уже прямо с завода из-за перегрева камеры сгорания и поршневой. Пробежные эти дизеля мрут как мухи уже при длительных 2\3 максимальной ПАСПОРТНОЙ мощности…

P.S.

Ну и напоследок ещё немного про макромир камеры сгорания дизельного двигателя.

Для полноты картины.

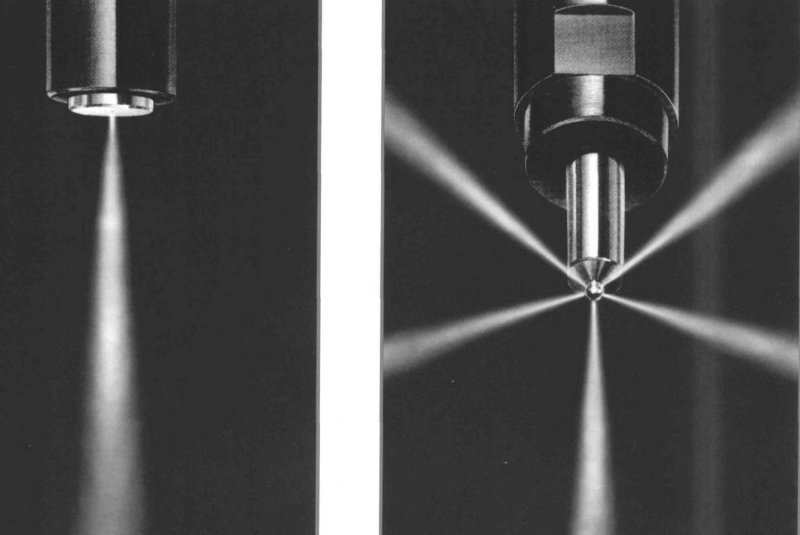

На вихрекамерных дизелях форсунка формирует один факел. У прямовпрысковых дизелей форсунка формирует 4-8 факелов:

Не обращайте внимания на размеры факелов на вышеприведённых фотографиях — они сняты в обычных комнатных условиях. При высоком давлении в камере сгорания реального двигателя дальнобойность факела не превышает сантиметра — топливо практически никогда не попадает на стенки камеры сгорания ни вихрекамерника, ни прямовпрыскового дизеля — именно поэтому это дизеля с ОБЪЁМНЫМ смесеобразованием:

За пределами ФАКЕЛА топлива практически нет и никогда за время впрыска НЕ БУДЕТ! Равномерно распределить частички топлива во ВСЁМ воздухе, находящемся в камере сгорания дизеля не возможно за то короткое время, что отводится на смесеобразование и сгорание. Как ни завихряй воздух в камере сгорания — довольно значительные объёмы воздуха к топливному факелу за время сгорания топлива так никогда и не приблизятся и кислород передать не смогут. При наличии колоссального ОБЩЕГО ИЗБЫТКА кислорода в камере сгорания дизельного двигателя — каждая КОНКРЕТНАЯ частичка топлива при окончании сгорания испытывает СТРАШНЫЙ ДЕФИЦИТ кислорода и буквально захлёбывается продуктами своего сгорания.

Дизельное топливо – что это такое (часть 1)

Запись заблокировали в БЖ, под лозунгом что отношения к машине не имеет, так что начну осваивать блог.

После того как я опубликовал статью про бензин (часть 1, 2, 3, 4 и 4.1) ко мне часто обращались дизельные собратья с просьбой написать что-то подобное для них. Схватка с ленью закончилась моей победой ;)) Некоторые вещи освещать не стал, т.к. это будет интересно только технологам на НПЗ, а не покупателям на АЗС. Ну что – поехали, сначала как обычно теория.

В отличие от двигателей с искровым зажиганием в дизелях происходит самовоспламенение топлива при его впрыскивании в камеру сгорания двигателя. В цилиндр двигателя сначала всасывается воздух, который затем сжимается. К моменту подачи топлива в камеру сгорания давление воздуха в ней составляет: в двигателях без наддува 10-18 атм, а при наддуве 20–30 атм. Затем в цилиндр через форсунки впрыскивается топливо, которое испаряется и самовоспламеняется. Температура воздуха для надежного самовоспламенения топлива в момент начала подачи топлива должна составлять 500—600 °С. Для достижения такой температуры воздуха степень сжатия должна быть значительно выше, чем у двигателей с искровым зажиганием, и достигать 16–17, а в некоторых случаях и 23 раз.

Благодаря тому, что в дизель засасывается не горючая смесь, а воздух, степень сжатия можно доводить до 23, что гораздо выше, чем в бензиновых двигателях. Вследствие этого температура отработанных газов дизеля (600–700°С) ниже, чем отработанных газов бензиновых собратьев (800–1100°С), поэтому меньше тепла уходит с газами, что делает дизель более экономичным. Высокая степень сжатия, необходимая для воспламенения топлива, является основным фактором, определяющим топливную экономичность дизелей, которая на 30–40 % выше, чем у двигателей с искровым зажиганием.

Дизельные топлива – это нефтяные фракции, выкипающие в пределах 180–360 °С. Применяется дизтопливо в дизелях и газотурбинных судовых энергетических установках. Различают 2 подгруппы: для быстроотходных дизелей с частотой вращения 1000 об/мин и более (дистиллятное маловязкое из керосино-газойлевых фракций прямой перегонки с добавлением не более 20 % продуктов каталитического крекинга) и для средне- (500—1000 об/мин) и малооборотных (ниже 500 об/мин) дизелей (смесь из прямогонных остаточных и среднедистиллятных фракций с добавлением продуктов термокаталитических процессов), так называемое моторное топливо.

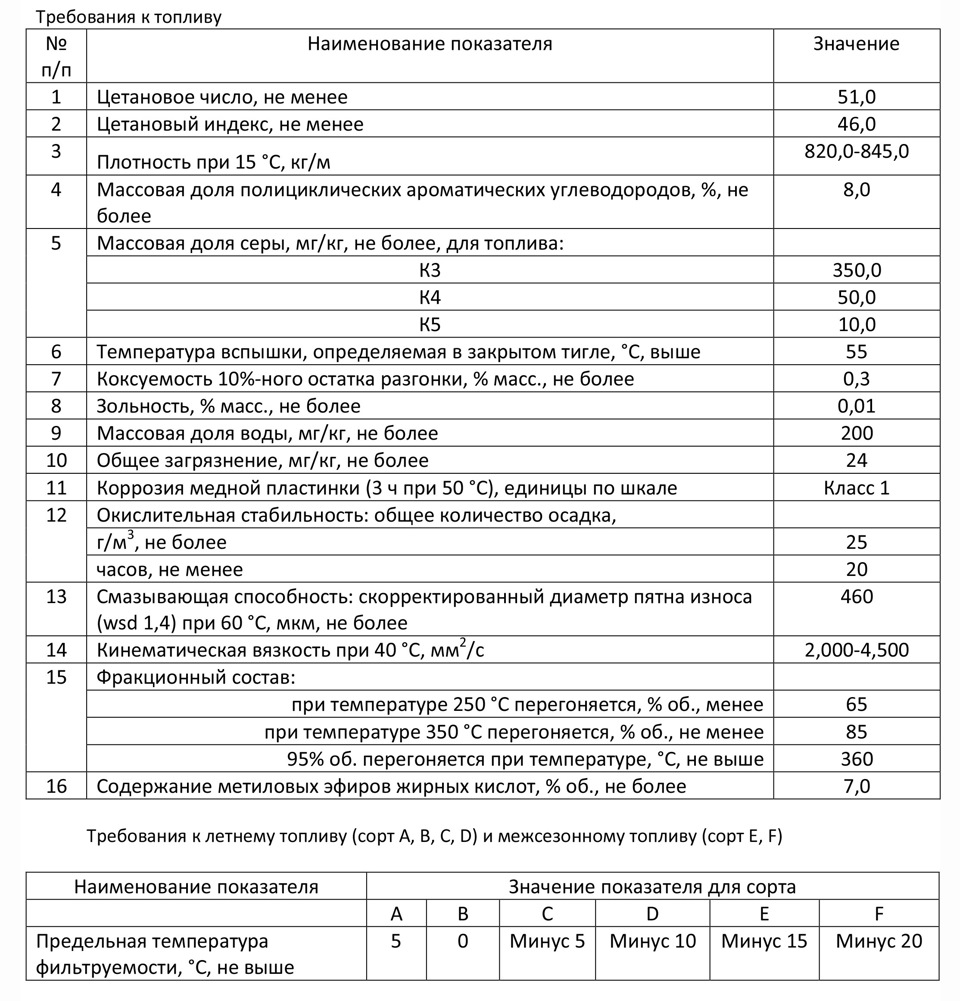

В соответствии с физико-химическими свойствами, эксплуатационными характеристиками и условиями применения топлива подразделяют на летнее (Л), межсезонное (Е), зимнее (З) и арктическое (А). Это по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия.

К летнему топливу относят топливо сортов А, В, С, D.

К межсезонному топливу относят топливо сортов Е, F.

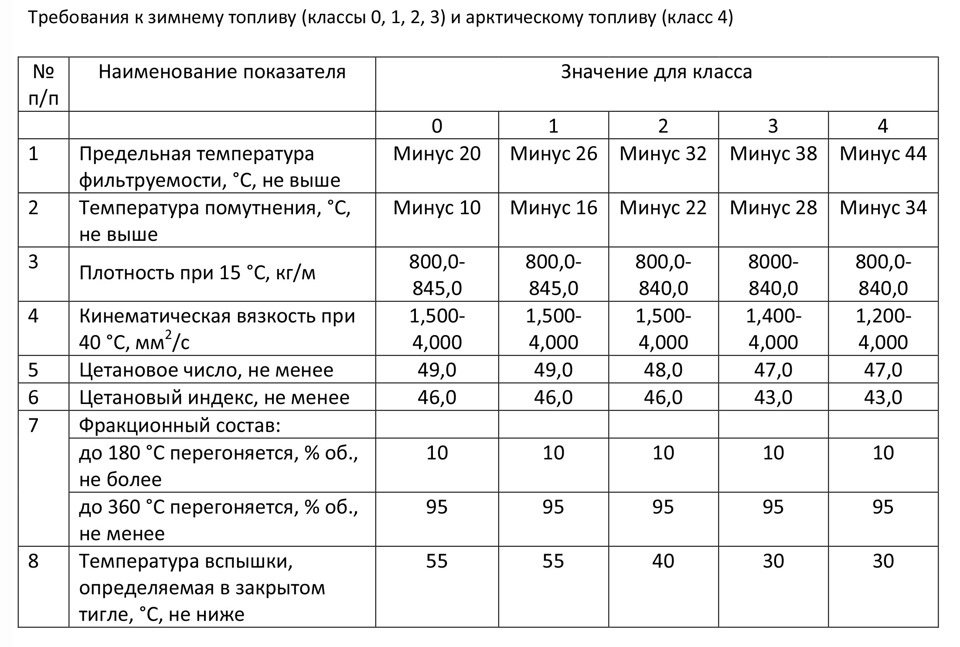

К зимнему топливу относят топливо классов 0, 1, 2, 3.

К арктическому топливу относят топливо класса 4.

Обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, расположенных через дефис:

— ДТ — дизельное топливо;

— Л (Е, З, А) — условия применения;

— К2, К3, К4, К5 — экологический класс топлива.

Допускается выпуск в оборот топлива экологических классов:

К3 — содержание серы не более 350 мг/кг;

К4 — содержание серы не более 50 мг/кг;

К5 — содержание серы не более 10 мг/кг.

По технологии из дистиллятов дизельных топлив при получении марок З и А глубоко извлекаются (до 95% от потенциала) нормальные алканы С12-С20 с целью понижения температуры застывания топлива и получения при этом ценного продукта для нефтехимии – жидкого парафина. Это ведет к значительному понижению цетанового числа топлива (до 35-38). Для его корректировки в дизельные топлива вводится присадки, но об этом чуть позже.

Цетановое число и склонность топлива к самовоспламенению.

Воспламенение топлива в дизеле – сложный и многостадийный процесс. Поскольку посторонних источников воспламенения топлива дизель не имеет, то важнейшим показателем дизельного топлива является склонность его к самовоспламенению. Топливо при впрыскивании в камеру сгорания воспламеняется не сразу. Всегда происходит определенная задержка воспламенения. Чем она меньше, тем более плавно идет процесс сгорания, а, следовательно, двигатель испытывает меньшие динамические нагрузки, работает мягко, без стуков.

Определение ЦЧ производится на установках ИТ9-ЗМ или ИТД-69 (ГОСТ 3122), основным агрегатом которых является одноцилиндровый предкамерный дизель рабочим объемом 652 см3 и переменной степенью сжатия. В качестве эталонных топлив используют два индивидуальных углеводорода – цетан (нормальный гексадекан C16H34) и α-метилнафталин (ароматический углеводород C11H10). Цетан обладает высокой склонностью к самовоспламенению (имеет малую задержку самовоспламенения), и его воспламеняемость условно принята за 100 ед., α-метилнафталин, наоборот, имеет большую задержку самовоспламенения, его воспламеняемость принята за 0. Составляя смеси цетана и α-метилнафталина в объемных процентах, можно получить топливо с ЦЧ от 0 до 100. ЦЧ определяют методом совпадения вспышек.

ЦЧ современных топлив для быстроходных дизелей должно быть не менее 45, для топлив среднеоборотных и малооборотных дизелей ЦЧ не нормируется.

Значение ЦЧ топлив для быстроходных двигателей важно знать потому, что этот показатель достаточно полно характеризует период задержки воспламенения, от которого зависит скорость нарастания давления в цилиндре, а, следовательно, и жесткость работы дизеля. Внешне это проявляется стуками, повышенной вибрацией, ухудшением топливной экономичности и дымным выпуском.

При малой задержке воспламенения основная масса впрыскиваемого топлива сгорает по мере его поступления в камеру сгорания. В этих условиях процесс сгорания топлива зависит от способа его подачи и, следовательно, может быть управляемым. При большой задержке первые порции поданного топлива не воспламеняются, топливо накапливается в камере сгорания, а потом сразу сгорает в очень короткий промежуток времени, вызывая быстрое повышение давления, которое резко воздействует на поршень. Максимальное тепловыделение при этом начинается в период расширения, в результате чего топливная экономичность ухудшается, происходит неполное сгорание топлива, в отработавших газах появляется дым.

При прочих равных условиях решающим фактором, определяющим склонность топлива к самовоспламенению, является его групповой и индивидуальный химические составы. Наибольшей склонностью к самовоспламенению обладают нормальные алканы, причем, чем больше молекулярная масса такого алкана, тем лучшей самовоспламеняемостью он обладает и, следовательно, более высоким ЦЧ. При одинаковом числе атомов углерода по мере разветвления структуры ЦЧ снижается. В порядке убывания ЦЧ углеводороды располагаются в следующем порядке: алканы, циклоалканы, ароматические углеводороды. Чем выше температура кипения топлива, тем выше цетановое число, и эта зависимость носит почти линейный характер, лишь для отдельных фракций цетановое число может снижаться, что объясняется их углеводородным составом.

От ЦЧ зависят и пусковые свойства топлива. Чем оно меньше, тем хуже пусковые свойства. Применение топлив с цетановым чистом менее 40 приводит к жесткой работе двигателя. Чрезмерное увеличение ЦЧ (более 55), несогласованное с его испаряемостью, также нецелесообразно, так как при этом очаги рано воспламенившегося топлива встречаются с еще неиспарившимся топливом, что приводит к вялому, неполному сгоранию и, следовательно, к ухудшению топливной экономичности двигателя при одновременном увеличении дымности отработавших газов.

Ниже приведены данные по влиянию цетанового числа на время запуска двигателя:

Цетановое число… … 53… … 38

Время запуска, с … … 3… …45-50

Для современных дизелей вполне достаточно ЦЧ топлива, равное 45; для быстроходных/высокооборотистых дизелей (с частотой вращения 5000–6000 об/мин) нужны топлива с более высокими ЦЧ. Так европейский стандарт EN 590:2009 регламентирует значение ЦЧ на уровне не ниже 51 для летнего ДТ и 47 для арктического. Как уже упоминалось ранее цетановое число и низкотемпературные свойства топлива это взаимосвязанные величины: чем лучше низкотемпературные свойства топлива, тем ниже его цетановое число.

За рубежом для оценки воспламеняемости дизельных топлив наряду с цетановым числом используют расчетный дизельный индекс. Для расчета дизельного индекса используется номограмма (ASTM D 976).

Дизельный (Цетановый) индекс для конкретного топлива определяется по значениям плотности при 15оС и температуре выкипания 50% топлива. Этот показатель нормируется и для отечественных топлив при их поставке на экспорт.

Между дизельным индексом и цетановым числом топлива существует такая зависимость:

Дизельный индекс… … …20… …30… … 40… … 50… … 62… … 70 … … 80

Цетановое число… … … 30… …35… … 40… … 45 … …55… … 60 … … 80

Коррозионное воздействие дизельного топлива на двигатель и топливоподающую аппаратуру.

Основной причиной коррозионного воздействия дизельных топлив на металлы являются содержащиеся в них серы. Под серой здесь понимается содержание сернистых соединений — меркаптанов (R-SH), сульфидов (R-S-R), дисульфидов (R-S-S-R), тиофенов, тиофанов и др., а не элементарная сера как таковая; R — углеводородный радикал. Содержание серы в нефти находится в пределах от 0,15 % (легкие нефти Сибири), 1,5 % (нефть Urals) до 5-7 % (тяжёлые битуминозные нефти). В отличие от бензинов в дизельном топливе допускается содержание небольшого количества меркаптановой серы, которая относится к ее активным соединениям. Для топлив, применяемых в средне- и малооборотных двигателях, предельная норма содержания серы повышается до 1,5, а иногда и до 3 %. По последним нормативам Европы допустимое содержание серы в дизельном топливе не более 0,001 % (10 ppm). Понижение содержания серы в ДТ, как правило, приводит к уменьшению его смазывающих свойств, поэтому для ДТ с ультранизким содержанием серы обязательным условием является наличие антифрикционных или смазывающих присадок.

В двигателе возможны два механизма действия соединений серы, влияющих на интенсивность коррозии и коррозионного износа:

1) высокотемпературный механизм, действующий в полости цилиндра, где происходит газовая коррозия, которую вызывают образующиеся при сгорании топлив сернистый и серный ангидриды (SO2 и SO3). Коррозионное воздействие SO3 в несколько раз больше, чем SO2;

2) низкотемпературный механизм действия, обусловленный образованием сернистой и серной кислот, которые накапливаются в масле и в низкотемпературных отложениях (шламе).

Использование топлив с высоким содержанием серы допустимо только с одновременным использованием масел со специальными присадками, уменьшающими вредное воздействие серы на двигатель.

Высокую эффективность нейтрализации коррозионного воздействия соединений серы обеспечивают также специальные присадки, вводимые непосредственно в дизельное топливо. Их действие основано или на химической нейтрализации агрессивных продуктов непосредственно в цилиндре двигателя, или на образовании защитных пленок на зеркале цилиндров и поршневых кольцах.

Содержание серы в дизтопливе оценивается по коррозии медной пластинки.

Наряду с серой коррозионное воздействие на металлы оказывают и содержащиеся в топливе водонерастворимые нафтеновые кислоты, количественно оцениваемые показателем кислотности топлива. По действовавшим нормам ГОСТ 305-82 кислотность дизельных топлив не должна была превышать 5 мг КОН на 100 мл топлива. В новом ГОСТ 32511-2013, который гармонизировали с европейским EN 590:2009, данный показатель отсутствует.

Кислотность топлива влияет не только на изнашивание деталей топливной аппаратуры и цилиндропоршневой группы двигателя. Установлена связь кислотности с количеством нагара и закоксованностью распылителей форсунок. Действие нафтеновых кислот при этом аналогично действию соединений серы.

Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в дизельных топливах, как и в бензинах, не допускается. Контроль за этим ведут индикацией водной вытяжки топлива на нейтральность, но опять же в новом ГОСТ 32511-2013 об этом ни слова.

Влияние свойств дизельного топлива на образование нагара.

Образование нагара на деталях двигателя, омываемых горячими газами, ухудшает его экономические и мощностные показатели. В реальных условиях существует равновесное состояние, при котором количества образующегося и выгорающего нагара становятся равными, и его рост на поверхности камеры сгорания, на распылителях форсунок и в других местах прекращается. Основное влияние на равновесное состояние оказывает режим работы двигателя. Чем больше нагрузка двигателя и выше его температурный режим, тем при более тонком слое нагара устанавливается его равновесное состояние. При определенных условиях нагар может почти полностью выгорать и вновь образовываться и т.д. Интенсивность образования нагара зависит от многих факторов, в том числе и от свойств топлива.

Влияние серы на образование нагара связано с более интенсивным процессом окислительной полимеризации углеводородов в присутствии соединений серы, в том числе продуктов ее сгорания.

Присутствие в топливе смол также увеличивает нагар. Смолы в топливе являются вредными примесями, и их количество строго ограничивается стандартом. В зависимости от марки дизельного топлива содержание смол не должно превышать 30–50 мг на 100 мл топлива.

Анализы нагара, образовавшегося в камере сгорания дизелей, показали, что в нем, кроме органических соединений, имеется негорючий компонент – зола, которая вызывает абразивное изнашивание деталей двигателя, так как в ней содержатся частицы высокой твердости.

Для ограничения и контроля негорючих компонентов в стандарты введен показатель зольности, которая в дизельных топливах не должна превышать 0,01 %. Методика определения зольности состоит в выпаривании навески топлива, а затем прокаливании ее в фарфоровом тигле, массу которого предварительно определяют на аналитических весах. В результате все органические компоненты топлива выгорают, и в тигле остается негорючая зола. Масса золы, отнесенная к массе навески топлива и выраженная в процентах, называется зольностью топлива.

Таким образом, чем больше в топливе серы, смол, золы, тем сильнее при прочих равных условиях следует опасаться образования нагара в зоне поршневых колец и на распылителях форсунок. Увеличение содержания в топливе ароматических и непредельных углеводородов (алкенов и алкадиенов), а также утяжеление фракционного состава тоже усиливают образование нагара.

Температура вспышки ограничивает содержание в топливе наиболее легких фракций и характеризует его огнеопасность. Температура вспышки — это та наименьшая температура, до которой нужно нагреть дизельное топливо в закрытом тигле, чтобы его пары образовали с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Температура вспышки должна быть не ниже 35°С для всех марок дизельного топлива.

Вязкость и плотность.

Вязкость и плотность топлив во многом определяют процессы испарения и смесеобразования в дизелях. С их увеличением растет диаметр капель, и ухудшаются условия сгорания, в результате чего увеличивается расход топлива и дымность отработанных газов. Вязкость топлива влияет на наполнение и утечки топлива через зазоры плунжерных пар.

При работе на маловязких топливах увеличивается износ деталей топливных насосов, что требует применения в их составе противоизносных присадок. Вязкость топлива зависит от его углеводородного состава, в связи с чем варьируется в широких пределах.

Химическая стабильность.

В эксплуатационных условиях наибольший вред приносит присутствие в дизельном топливе смол. Основную часть смол составляют примеси, остающиеся после очистки нефтяных дистиллятов. Но также как и в случае с бензином большую роль играет химическая стабильность топлива. Химическая стабильность дизельного топлива — это способность противостоять окислительным процессам, протекающим при хранении. Эта проблема возникла с углублением переработки нефти и вовлечением в состав товарного дизельного топлива среднедистиллятных фракций вторичной переработки нефти, таких, как легкого газойля каталитического крекинга, висбрекинга, коксования. Последние обогащены ненасыщенными углеводородами, включая диолефины и дициклоолефины, а также содержат значительное количество сернистых, азотистых и смолистых соединений. Наличие гетероатомных соединений, особенно в сочетании с ненасыщенными углеводородами, способствует их окислительной полимеризации и поликонденсации, тем самым влияя на образование смол и осадков, что в свою очередь влияет не только на фильтрационные свойства, но и повышает склонность к нагарообразованию. Самыми сильными промоторами смоло- и осадкообразования являются азотистые и сернистые соединения.

Поэтому количество непредельных углеводородов в дизельном топливе контролируется с помощью так называемого йодного числа. Йодное число представляет собой количество йода, реагирующее в определенных условиях с испытуемым топливом. Йодное число пропорционально содержанию непредельных углеводородов, в связи с чем в товарных дизельных топливах его величина не должна превышать 6 г йода на 100 г топлива. В старом ГОСТ 305-82 был такой показатель и его контролировали, но сейчас его упразднили заменив на «Окислительная стабильность: общее количество осадка в г/м3».

Присадки, улучшающие показатели дизельных топлив

Показатели качества дизельного топлива определяются в основном составом исходного сырья (нефти), а также способом получения топлив, включая метод и качество его очистки.

Вместе с тем непрерывно возрастающая потребность в топливе и ограниченность сырьевых ресурсов заставляют искать другие методы повышения качества дизельных топлив, не зависящие от качества исходного сырья и способов его переработки. Одним из методов улучшения показателей качества дизельного топлива является использование присадок, воздействующих на химические и физические процессы, происходящие в топливе.

При необходимости в дизельные топлива вводят следующие присадки (в скобках указано примерное массовое содержание присадок в топливе):

1) повышающие ЦЧ (0,25–0,2 %);

2) противодымные – уменьшающие дымность отработавших газов (0,25–0,5%);

3) антиокислительные – повышающие термоокислительную стойкость топлив (0,001–0,1 %);

4) депрессорные – понижающие температуру застывания топлива (0,01–2,0 %);

5) антикоррозионные – понижающие коррозионную агрессивность топлив (0,0008–0,005 %);

6) биоцидные – подавляющие размножение микроорганизмов (0,05–0,5 %);

7) многофункциональные (0,01–0,5 %).

Рассмотрим механизм действия некоторых присадок. Установлено, что соединения типа алкилнитратов RCH2ONO3 или RCH2ONO, перекисные соединения RCH2OOH, тионитраты RSNO и ряд других способствуют увеличению ЦЧ топлива. Полагают, что при разложении этих присадок образуются соединения, способствующие более энергичному развитию цепных предпламенных реакций, сокращающих тем самым период задержки воспламенения. Для азотсодержащих присадок такими соединениями могут быть оксиды азота.

В качестве присадки, увеличивающей ЦЧ дизельных топлив, применяют изопропилнитрат (СН3)2CONO3. Так, введение 1 % изопропилнитрата повышает цетановое число дизельного топлива на 10…13 ед., в связи с чем он используется для улучшения воспламеняемости и пусковых свойств зимних арктических дизельных топлив, получаемых с помощью каталитического крекинга. Присадки, увеличивающие ЦЧ, одновременно улучшают и пусковые свойства топлива, но вводят их в крайне ограниченных количествах для повышения цетанового числа на 3-5 пункта, так как при этом понижается температура вспышки и повышается коксуемость топлива.

Противодымные присадки, улучшая сгорание топлива и снижая в отработавших газах содержание сажи, могут в значительной степени отодвинуть предел дымления дизелей. Изучение природы возникновения сажи и ее влияния на окружающую среду показало, что очаги ее образования начинают возникать еще в предпламенных процессах в локальных областях, в которых содержание кислорода недостаточно для эффективных окислительных процессов. В этих областях начинается частичная дегидрогенизация, сопровождаемая крекингом и образованием микрочастичек сажи. В дальнейшем, при более интенсивном развитии процесса сгорания, часть образовавшихся микрочастиц сажи, попадая в очаги пламени, выгорает, а оставшиеся частицы в результате высокой турбулентности газов равномерно распределяются в них, образуя так называемый дым. Присутствие сажи в отработавших газах резко увеличивает уровень их токсичности.

Ослабить интенсивность образования дыма можно, или повысив интенсивность выгорания микрочастиц сажи, или снижая интенсивность их образования. Современные противодымные присадки содержат кальций, барий, марганец и ряд других элементов. Наиболее эффективные противодымные присадки содержат соединения бария, которые в свою очередь усиливают нагарообразование в камере сгорания и в зоне поршневых колец. Поэтому оценивая противодымный эффект присадки, необходимо учитывать и ее влияние на интенсивность образования нагара.

При добавлении барийсодержащих присадок к дизельным топливам содержание сажи в отработавших газах может быть уменьшено на 70…90 %, а выбросы в атмосферу канцерогенных веществ – на 60…80 %. Бариевые присадки не изменяют мощностные и экономические показатели дизеля и существенно не влияют на износ деталей топливной аппаратуры. Наибольшее применение эти присадки нашли при работе дизелей в шахтах, карьерах и других трудновентилируемых местах.

Больше текста в один пост не помещается идем к части 2, но вопросы можно задавать по мере прочтения :))