Что образуется в результате столкновения литосферных плит

Теория тектоники плит: выяснилось, как на самом деле устроена поверхность Земли

Ранее считалось, что поверхность Земли статичная и жесткая. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов. Что об этом известно?

Читайте «Хайтек» в

Из чего состоит поверхность Земли?

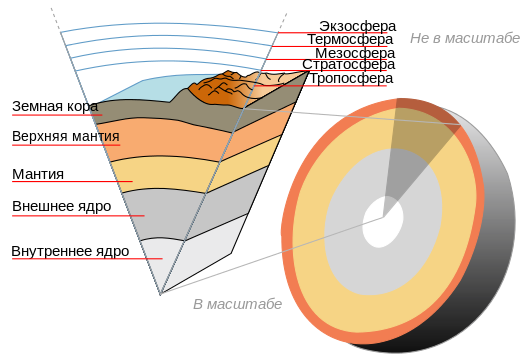

Недра Земли можно делить на слои по их механическим (в частности реологическим) или химическим свойствам. По механическим свойствам выделяют литосферу, астеносферу, мезосферу, внешнее ядро и внутреннее ядро. По химическим свойствам Землю можно разделить на земную кору, верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро.

Центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2 900 км.

Мантия Земли простирается до глубины 2 890 км, что делает ее самым толстым слоем Земли. Давление в нижней мантии составляет около 140 ГПа (1,4·10 6 атм).

Мантия состоит из силикатных пород, богатых железом и магнием по отношению к вышележащей коре. Высокие температуры в мантии делают силикатный материал достаточно пластичным, чтобы могла существовать конвекция вещества в мантии, выходящего на поверхность через разломы в тектонических плитах.

Толщина земной коры может быть от 5 до 70 км в глубину от поверхности. Самые тонкие части океанической коры, которые лежат в основе океанических бассейнов (5–10 км), состоят из плотной железо-магниевой силикатной породы, такой как базальт.

В нашем материале речь пойдет в верхней части строения Земли: о литосферных плитах.

Как устроены литосферные плиты?

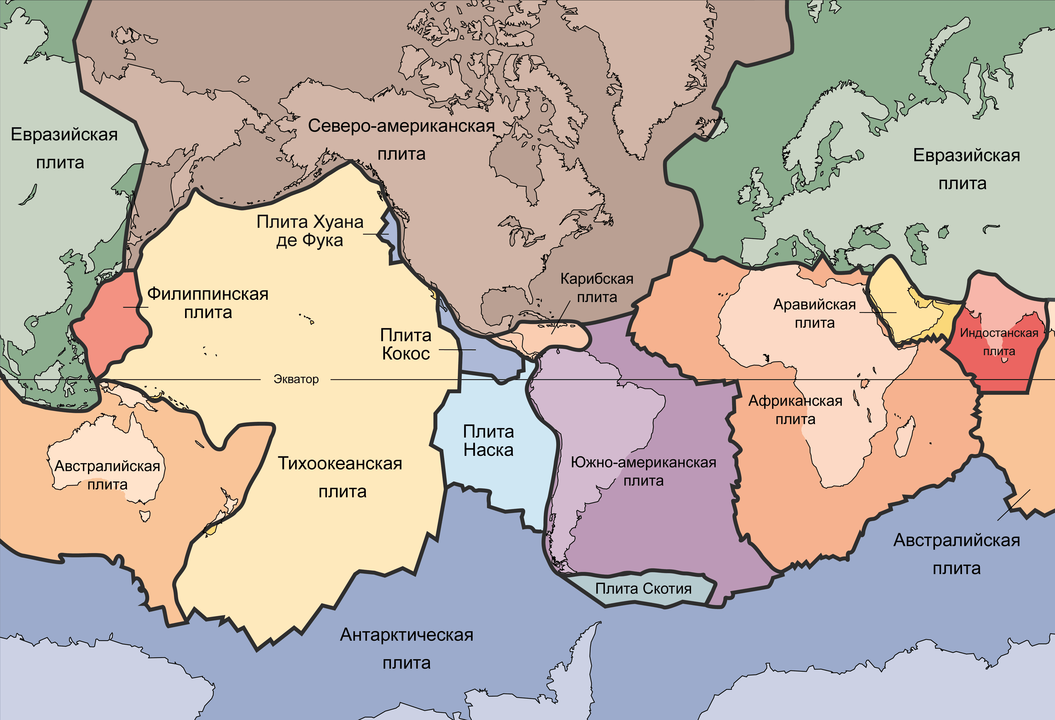

Существует два принципиально разных вида земной коры — кора континентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены исключительно океанической корой, другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору океаническую.

Суммарная мощность (толщина литосферы) океанической литосферы меняется в пределах от 2–3 км в районе рифтовых зон океанов до 80–90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 200–220 км.

Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины внешнего ядра.

С другой стороны, разделение земной коры на плиты неоднозначно, и по мере накопления геологических знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются несуществующими. Поэтому очертания меняются со временем и в этом смысле. Особенно это касается малых плит, в отношении которых геологами предложено множество кинематических реконструкций, зачастую взаимно исключающих друг друга.

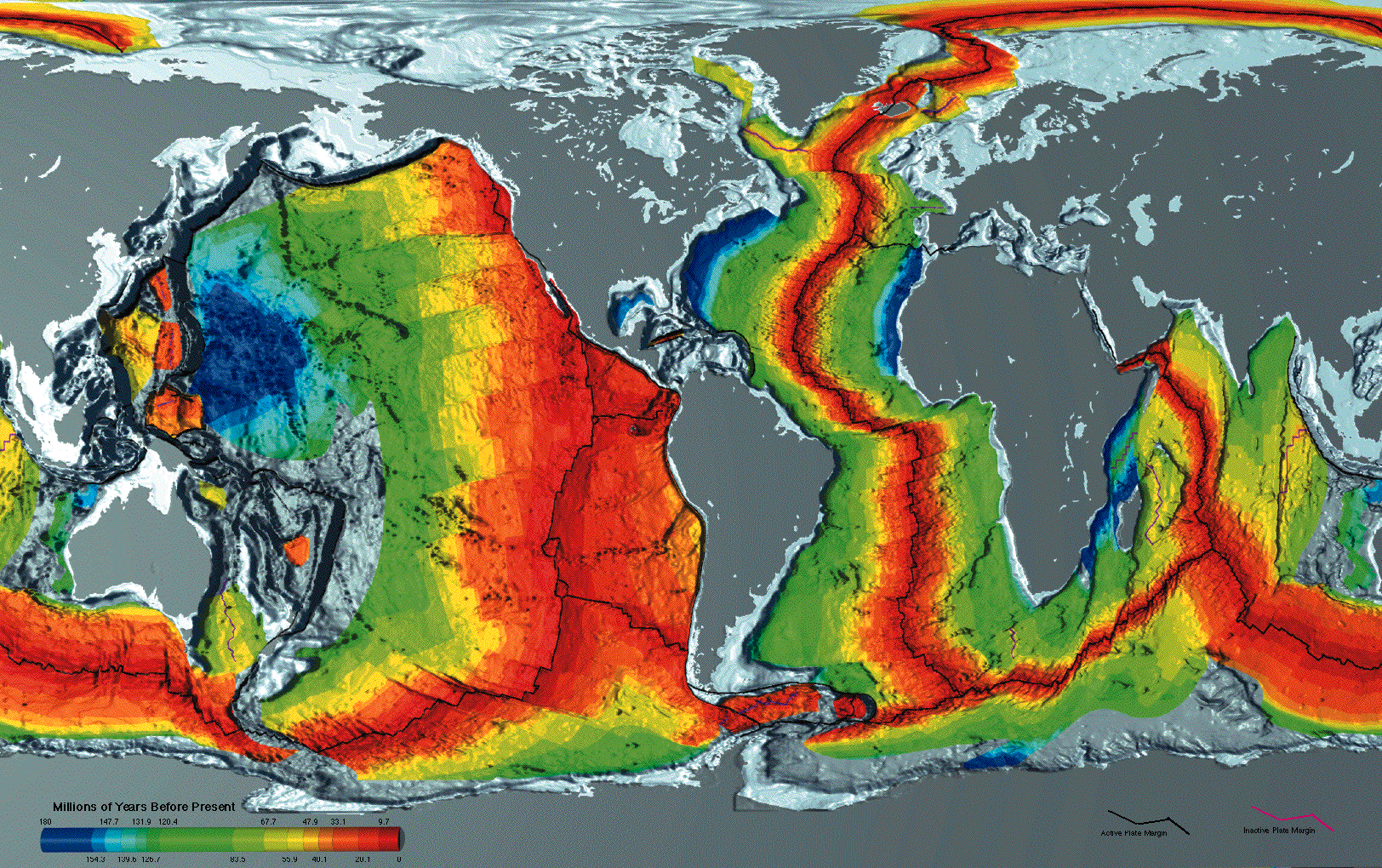

Скорость горизонтального движения литосферных плит в наше время варьируется от 1 до 6 см в год (скорость раздвигания плит — от 2 до 12 см в год). Скорость раздвигания плит от Срединно-Атлантического хребта в северной части его составляет 2,3 см в год, а в южной части — 4 см в год.

Наиболее быстро раздвигаются плиты вблизи Восточно-Тихоокеанского хребта у острова Пасхи — их скорость 18 см в год. Медленнее всего раздвигаются плиты в Аденском заливе и Красном море — со скоростью 1–1,5 см в год.

Типы столкновений литосферных плит:

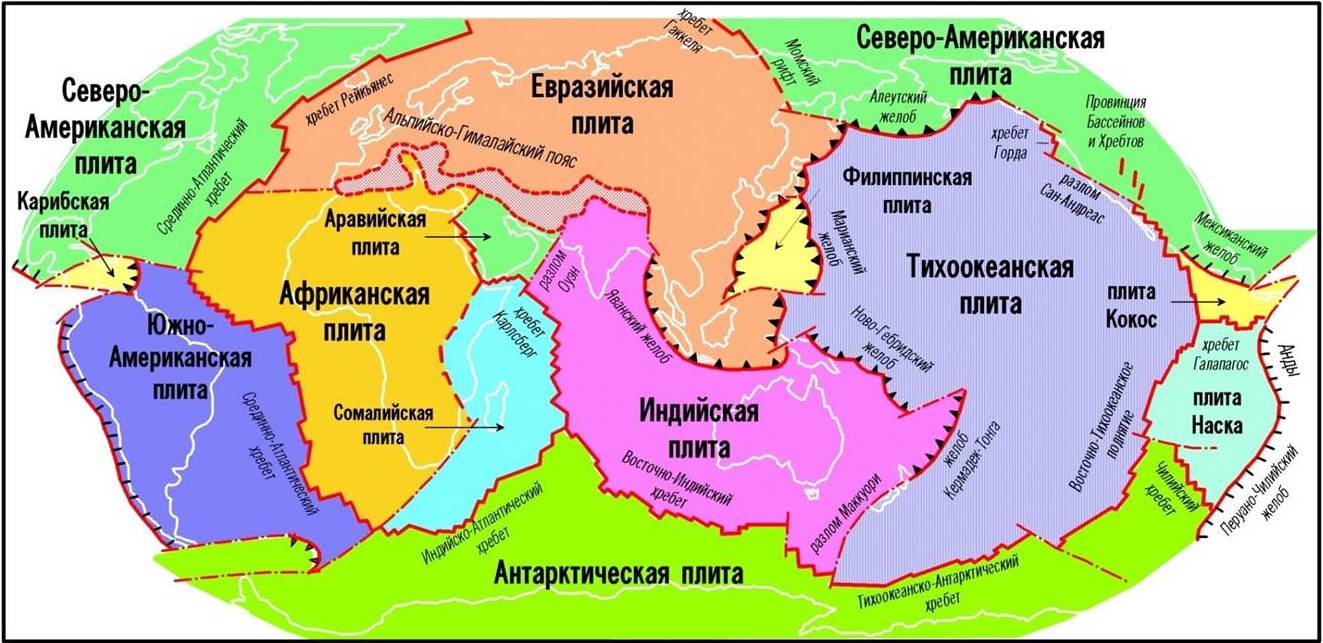

Граница столкновения проходит между океанической и континентальной плитой. Плита с океанической корой подвигается под континентальную плиту. Примеры столкновения: плита Наска с Южноамериканской плитой и плита Кокос с Североамериканской плитой.

Одна из плит подвигается под другую — ту, на которой находится группа островов. Примеры столкновения: Североамериканская плита с Охотской плитой, с Амурской плитой, с Филиппинской плитой, с Индо-Австралийской плитой; Южноамериканская плита с Карибской плитой.

Тип столкновения, когда ни одна из плит не уступает другой и они обе образуют горы. Примеры: Индостанская плита с Евразийской плитой.

Как двигаются литосферные плиты?

Согласно современному научному подходу к движению плит, земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, которые находятся в постоянном движении относительно друг друга.

При этом в зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а старая поглощается в зонах субдукции.

Тепловая конвекция в веществе мантии возникает как эффективный механизм передачи тепловой энергии из ядра Земли и представляет собой конвективные ячейки размером до нескольких тысяч километров. Над восходящими потоками мантийного вещества, то есть горячими и менее плотными, располагаются зоны спрединга океанского дна.

Нисходящие струи остывшего и более плотного мантийного вещества увлекают за собой литосферные плиты в зонах субдукции. Движение плит осуществляется за счет вязкого сцепления вещества верхней мантии, находящегося в конвективном движении, с неровной подошвой литосферы.

Современные движения литосферных плит фиксируются несколькими методами, самыми распространенными из которых являются методы космической геодезии. Современные GPS-приемники способны фиксировать перемещения плит с точностью до долей миллиметра в год.

Последствия движения литосферных плит также можно наблюдать в сейсмодислокациях — нарушениях сплошности горных пород, возникающих в результате землетрясений, которые, в свою очередь, являются следствием мгновенного снятия напряжений в земной коре.

Известный пример сейсмодислокации — забор на ферме в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско, разделенный на две части, сдвинутые вдоль разлома Сан-Андреас относительно друг друга на несколько метров.

Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера

Более 90% поверхности Земли в современную эпоху покрыто восьмью крупнейшими литосферными плитами:

Что ученые узнали о теории тектоники плит?

Ученый Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета США уверен, что поверхность Земли нельзя считать статичной, ведь она постоянно взволнована. Более того, по мнению специалиста, тектоника действует правильно, расставляя все на свои места. Разломы земной коры также являются результатом взаимодействия подземных плит.

На протяжении веков наука считала, что поверхность Земли, ее крайний слой статичен и жесток. Он не движется и не изменяется. Однако появившаяся теория тектоники плит изменила все понимание почвенного образования. Она явно указывает на постоянное движение поверхности планеты. И доказательством тому служат землетрясения, извержения вулканов, образование гор и вулканических бассейнов.

Все эти события так или иначе связаны с горячими недрами Земли. Все знакомые нам пейзажи, которые есть на планете, являются продуктами эонного цикла, в которого планета занята постоянным усовершенствованием себя.

Тектоника плит сегодня описывает весь внешний слой Земли. Он занимает толщину около 100 км и разбивается на своеобразные паззлы из плит породы, несущей континенты и морское дно. При этом пластины, образующиеся в процессе этого движения, опускаются вглубь планеты. Этот цикл, как заявляют ученые, создает многие геологические чудеса, но он же является и причиной многих стихийных бедствий на нашей планете.

Он связывает между собой многие несовместимые вещи: спрединг морского дна и магнитные полосы в местах формирования землетрясений и горных хребтов. Геодинамик Брэдфорд Фоули из Пенсильванского университета считает, что тектоника плит действует правильным образом, поскольку она все расставляет на свои места.

А потому теория кажется не просто убедительной, а реальной. Поверхность Земли нельзя считать неподвижной. Она постоянно взволнованная и беспокойная. Образуемые разломы — это тоже результат взаимодействия тектонических плит. Они подтверждают идею дрейфующих континентов, которая считается необычной.

Какое будущее у науки тектоники?

Несмотря на кажущуюся простоту и изящность, по мере накопления новых данных концепция тектоники литосферных плит непрерывно развивается.

Одним из актуальных вопросов современной тектоники и геодинамики остается объяснение причин внутриплитного магматизма и магматизма горячих точек, в результате которого возникают цепочки океанических островов, например, Гавайи или супервулканы вроде Йеллоустонского, а также крупные магматические провинции, скажем, Сибирские траппы и траппы плато Декан в Индии.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины внутриплитного магматизма, является концепция мантийных плюмов — струй горячего мантийного вещества, поднимающихся с границы ядро — мантия и являющихся источником избыточного (по сравнению со средним для мантии значением) тепла, которое инициирует выплавление огромных объемов магмы.

В случае излияния на поверхность континента или океанского дна эти расплавы, по составу соответствующие базальтам, формируют крупные изверженные провинции.

Если при подъеме к поверхности земли плюм упирается в океанскую кору, то он прожигает ее, в результате чего формируются вулканические острова — подводные вулканы, вершины которых возвышаются над поверхностью океана, или крупные океанские базальтовые плато вроде плато Онтонг-Джава в Тихом океане.

Литосферные плиты и современный рельеф

В результате вдоль границы литосферных плит формируются высокие горные хребты, такие, как Гималаи, Альпы, Кавказ и многие други (рис. 23).

Еще интереснее происходит столкновение участков материковой океанической земной коры. Представьте, с одной стороны — мощная тяжелая материковая кора, с другой — тонкая и пластичная океаническая. И вот они сошлись. Океаническая земная кора, которая тоньше материковой почти в 10 раз, не выдерживает возникающего при столкновении давления и «подныривает» под материковую земную кору. Она опускаете все ниже, пока не достигает мантии, где и переплавляется в магму. Материковая же земная кора, наползая на нее, изгибается и образует складки (рис. 24). Таким образом, в результате образуются две совершенно разные формы рельефа. На краю материка поднимаются высокие горные хребты которые называют береговыми, а в океане, в непосредственной близости от берегов, возникает глубоководный желоб. Найдите такое место на карте. Подскажем, что искать нужно в районе Южной Америки.

Столкновение двух участков океанической земной коры — явление довольно редкое. Наблюдать его можно лишь в западной части Тихого океана. Результат такого столкновения: одна литосферная плита «подныривает» под другую, а та, в свою очередь, изгибается складкой. В результате формируются глубоководный желоб и подводный горный хребет. Вершины этого хребта выступают над поверхностью воды в виде цепочки вулканических островов. Эти цепочки называют островными дугами. Найдите на карте Марианские острова. Видите дугу? А рядом с ней темно-синюю полоску? Это Марианский желоб — самое глубокое место Мирового океана.

Обратите внимание, как интересно связаны между собой процессы, происходящие в зонах растяжения и сжатия земной коры. В зонах растяжения постоянно формируется новая земная кора. Но ведь земной шар при этом не увеличивается в размерах. Куда же исчезает «ЛИШНЯЯ» земная кора? Она частично превращается в складки земной поверхности, а частично погружается обратно в мантию (рис. 25). И то и другое происходит в зонах сжатия.

Параллельное движение литосферных плит

Еще одним вариантом контакта между литосферными плитами является параллельное их движение. Так как в этом случае не происходит взаимного давления плит друг на друга, никаких неровностей на поверхности Земли не формируется, но зато происходит другое. Меняется форма объектов, расположенных на поверхности. Поэтому-то такой вариант контакта называют трансформным разломом, то есть меняющим форму. Трансформных разломов не так много на нашей планете, но они есть. Самый заметный из них — это разлом Сан-Андреас на крайнем западе Северной Америки. Мы о нем еще поговорим в теме «Северная Америка».

Литосферные плиты и жизнь людей

Процессы, происходящие на границах литосферных плит, грандиозны. Они формируют облик поверхности планеты. В результате этих процессов меняется форма материков, да и их количество тоже.

Появляются неровности, горы, равнины, впадины,острова и т.д, без которых пейзажи нашей планеты были бы слишком однообразны и унылы. Но процессы, связанные с движением литосферных плит, протекают крайне медленно и очень долго: на протяжении десятков миллионов лет! Человек не может собственными глазами оценить их последствия. Волнует ли нас информация о появлении нового моря, если это море возникнет не раньше чем через 100 млн лет? Наверное, нет. Так, может быть, нас вообще не должны интересовать все эти литосферные плиты, которые сталкиваются и раздвигаются? Должны! Еще как должны. Почему? Да потому, что это только на словах все получается так легко: одна плита подныривает, другая выгибается. Ведь речь идет не о листочках бумаги. Изгибаются слои горных пород толщиной десятки километров!

Это сопровождается образованием разломов земной коры, возникающих на разных глубинах в литосфере. А именно с их возникновением связаны очаги землетрясений.

В декабре 2004 г., в канун Нового года, сильнейшее землетрясение на дне Индийского океана породило гигантскую волну — цунами, которая смыла все с побережий нескольких стран, разрушила сотни населенных пунктов, погубив почти полмиллиона человек! К счастью, такие ужасные катастрофы случаются редко. Но менее сильные, хотя и не менее опасные землетрясения происходят гораздо чаще. Прибавьте к землетрясениям еще и извержения вулканов, которые тоже порой приводят к страшным последствиям.

Что образуется в результате столкновения литосферных плит

Литосферные плиты – крупные жесткие блоки литосферы Земли, ограниченные сейсмически и тектонически активными зонами разломов.

Более 90 % поверхности Земли покрыто 13-ю крупнейшими литосферными плитами.

Первым гипотезу о дрейфе материков (т.е. горизонтальном движении земной коры) выдвинул в начале ХХ века А. Вегенер. На ее основе создана теория литосферных пли т. Согласно этой теории, литосфера не является монолитом, а состоит из крупных и мелких плит, «плавающих» на астеносфере. Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами — это самые «беспокойные» области планеты.

Срединно-океанические хребты

Рифт – огромный разлом в земной коре, образующийся при ее горизонтальном растяжении (т. е. там, где расходятся потоки тепла и вещества). В рифтах происходит излияние магмы, возникают новые разломы, горсты, грабены. Формируются срединно-океанические хребты.

Срединно-океанические хребты – мощные подводные горные сооружения в пределах дна океана, занимающие чаще всего срединное положение. Близ срединно-океанических хребтов происходит раздвижение литосферных плит и возникает молодая базальтовая океаническая кора. Процесс сопровождается интенсивным вулканизмом и высокой сейсмичностью.

Континентальными рифтовыми зонами являются, например, Восточно-Африканская рифтовая система, Байкальская система рифтов. Рифты, так же как и срединно-океанические хребты, характеризуются сейсмической активностью и вулканизмом.

Тектоника литосферных плит

Тектоника плит – гипотеза, предполагающая, что литосфера разбита на крупные плиты, которые перемещаются по мантии в горизонтальном направлении. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты раздвигаются и наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр Земли; в глубоководных желобах одна плита подвигается под другую и поглощается мантией. В местах столкновения плит образуются складчатые сооружения.

Плиты, как правило, разделены глубокими разломами и перемещаются по вязкому слою мантии относительно друг друга со скоростью 2—3 см в год. В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. При взаимодействии континентальной и океанической плит плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой, в результате образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Движение литосферных плит связано с перемещением вещества в мантии. В отдельных частях мантии существуют мощные потоки тепла и вещества, поднимающегося из его глубин к поверхности планеты.

Теория тектоники плит объясняет возникновение землетрясений, вулканическую деятельность и процессы горообразования, по большей части приуроченные к границам плит.

Основные положения тектоники литосферных плит:

Значение тектоники плит. Тектоника плит связала различные науки о Земле, дала им предсказательную силу. Перемещения плит не играют определяющей роли в климатических изменениях, но могут быть важным дополнительным фактором, «подталкивающим» их.

Автор: NikitaKovtunSlyudyanka — собственная работа, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103450071

Тектоническая структура

Земная кора разделяется на устойчивые (платформы) и подвижные участки (складчатые области — геосинклинали). Геосинклинальные области и платформы — главнейшие тектонические структуры, находящие отчетливое выражение в современном рельефе.

Геосинклинали — подвижные линейно вытянутые области земной коры, характеризующиеся разнонаправленными тектоническими движениями высокой интенсивности, энергичными явлениями магматизма, включая вулканизм, частыми и сильными землетрясениями.

На ранней стадии развития в них наблюдаются общее погружение и накопление мощных толщ горных пород. На средней стадии, когда в геосинклиналях накапливается толща осадочно-вулканических пород мощностью 8-15 км, процессы погружения сменяются постепенным поднятием, осадочные породы подвергаются складкообразованию, а на больших глубинах — метаморфизации, по трещинам и разрывам, пронизывающим их, внедряется и застывает магма. В позднюю стадию развития на месте геосинклинали под влиянием общего поднятия поверхности возникают высокие складчатые горы, увенчанные активными вулканами; впадины заполняются континентальными отложениями, мощность которых может достигать 10 км и более.

Пройдя геосинклинальный цикл развития, земная кора утолщается, становится устойчивой и жесткой, не способной к новому складкообразованию. Геосинклиналь переходит в иной качественный блок земной коры — платформу.

Платформа (от франц. plat — плоский и forme — форма) — крупная (несколько тыс. км в поперечнике), относительно устойчивая часть земной коры, характеризующаяся очень низкой степенью сейсмичности.

Платформа имеет двухэтажное строение. Нижний этаж — фундамент — это древняя геосинклинальная область — образован метаморфизованными породами, верхний — чехол — морскими осадочными отложениями небольшой мощности, что свидетельствует о небольшой амплитуде колебательных движений.

Возраст платформ различен и определяется по времени становления фундамента. Наиболее древними являются платформы, фундамент которых образован смятыми в складки кристаллическими породами докембрия.

Фундамент более молодых платформ образован в периоды байкальской, каледонской или герцинской складчатости. Области мезозойской складчатости не принято называть платформами, хотя они и являются таковыми на сравнительно раннем этапе развития.

В рельефе платформам соответствуют равнины. Однако некоторые платформы испытали серьезную перестройку, выразившуюся в общем поднятии, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга. Так возникли складчато-глыбовые горы, примером которых могут служить горы Тянь-Шань, где возрождение горного рельефа произошло во время альпийского орогенеза.

На протяжении всей геологической истории в континентальной земной коре происходило наращивание площади платформ и сокращение геосинклинальных зон.

Распространение и возраст платформ и геосинклиналей показывается на тектонической карте (карте строения земной коры).

Вы смотрели конспект по географии «Литосферные плиты. Тектоника литосферных плит». Выберите дальнейшее действие:

Зоны субдукции и столкновения литосферных плит

Зоны субдукции и столкновения литосферных плит

Введение

Субдукционные зоны, прошлые и современные и их связь с зонами столкновения литосферных плит являются домами больших золотых гидротермальных рудных месторождений. Это обусловлено:

Образованием окисленной магмы, которая богатая Au

Хлор, содержащийся в магмах способствует золоту транспортироваться в гидротермальные системы

Структуры расширения способствуют фокусированию магматизма и последующей гидротермальной деятельности

Подъём приводит к обнажению месторождений

Известково-щелочные породы, типичные для зон субдукции, ассоциируются со большинством месторождений, но их калиевые эквиваленты образуются в результате столкновений субдукционных зон, которые связаны с самыми богатыми месторождениями.

Активные (современные) субдукционные зоны могут легко идентифицироваться по проявлениям активного вулканизма и сейсмичности. Более тщательная интерпретация требуется для идентификации зон столкновения плит. Чтобы оценить перспективность их, требуется чтобы они были поднятыми и эродированными или найдены их древние эродированные эквиваленты. Поиск древние эквивалентов требует определения линейных известково-щелочных поясов, или, что более благоприятно, калиевых известково-щелочных изверженных пород.

Месторождения, расположенные в этих поясах в неровностях расширения в сдвиговых разломах, образуются в результате косой (наклонной) субдукции или коллизии (столкновения литосферных плит под углом друг к другу) и в последнем случае особенно с пересечением с реверсивными (обратно падающими) разломами.

Подъём не только обнажает рудную минерализацию, но может телескопировать (наложить) эпитермальные системы на порфировые месторождения, чтобы образовались большие эпитермальные месторождения. Этот процесс также достигается секторными обрушениями вулканов, перекрывающих одновозрастные порфировые системы.

1. Глобальный тектонический контроль магматизма, связанного с рудной минерализацией

Как уже ранее обсуждалось, большие богатые золотом гидротермальные месторождения порфирового и эпитермального типов встречаются в ассоциации с субдукционными зонами и зонами столкновения плит, гдг субдуционная зона погружается (рис.1). Предполагается, что это связано с химическим составом летучих компонентов в магмах, формируемые в этих условиях. Краткий обзор процессов генерации таких магм несомненно полезен.

В субдукционных зонах плита океанической коры погружается под другую тектоническую плиту (рис.2). Поскольку плита погружается, то она нагревается и сдавливается, приводя к выделению летучих компонентов (дегазации). Летучие состоят из компонентов, которые находятся в поровых гидротермах и содержащиеся в органическом материале морских осадках и заключенных в гидротермальных минералах, образовавшихся в результате реакций морской воды с изверженными породами океанической коры

Дегазация происходит на глубине, где погружающаяся плита, располагается под мантийной частью выше лежащей плиты, которая называется мантийным клином. Восходящие струи летучих метаморфизуют мантийный клин. Мантийный клин присоединяется к опускающейся слябе, таким образом, он волочится вниз за погружающейся плитой. Когда метаморфизованный мантийный клин достигает глубины примерно 100км, то он частично плавится вследствие разложения амфиболов.

Эта магма затем движется к поверхности, взаимодействует с корой и ранее существовавшими магматическими очагами, затем или образует интрузии, или извергается на поверхность. Эти породы имеют известково-щелочной состав.

Масс балансовый бюджет воды показывает, что большее количество воды попадает в субдукционные зоны с опускающейся слябой, чем выходит с вулканической и гидротермальной деятельностью. Остающаяся вода задерживается в метасоматической мантии. Количество метасоматизированной мантии, следовательно, должно со временем увеличиваться. По мере того как она увеличивается, то увеличивается образование магм, которые связаны с порфировой и эпитермальной минерализацией. Этим процессом можно объяснить, в сочетании с уменьшением вероятности эродирования, преобладания молодых месторождений этого типа.

Когда столкновение плит происходит, или там где опускающаяся сляба крутопадающая, то погружающаяся сляба и сопряженная с ней метасоматизированная мантия могут разложиться и образовать «сталлед» (остановленную) слябу (рис.3). Метасоматизированная мантия может уже производить частичное плавление с разложением амфибола, но так как она погружается в более горячую часть мантии, то флогопит будет разлагаться и в дальнейшем будет формироваться парцильный расплав с калием и хлором (отмечаем, что флогопит, привнесенный в мантию в ксенолитах, возвращался из калиевых пород в островной цепи Лихир). Эти расплавы затем поднимались вверх, взаимодействуют с корой и ранее существовавшими магматическими очагами, находящиеся в разном состоянии, и затем образовывали интрузии или извергались в виде калиевых известково-щелочных пород на некотором расстоянии от первичного желоба.

Следствием формирования магм из мантийного клина в условиях окисления является то, что золото содержащие сульфиды в мантии (которые в целом являются более богатыми золотом, чем кора) разрушаются, обогащая расплав золотом. По мере миграции в коре золото содержащие сульфидные кумуляты не могут формироваться и золотом обогащенные расплавы могут размещаться на малых глубинах в земной коре. Эти расплавы также содержат золото транспортирующий лигант хлор, способствует золоту переноситься из расплава в гидротермальную систему. Калиевые магмы содержат самые высокие концентрации хлора и с ними связаны самые богатые золотые месторождения. Также отмечается, что такие месторождения богаты теллуром.

Калиевые известково-щелочные породы также образуются в нормальных субдукционных зонах, где они обычно находятся дальше от желоба, чем известково-щелочные дуги, как, например, гора Муриа на Острове Ява в Индонезии и г. Араиат на о. Лусон на Филиппинах. Где имеется большой угол и высокая скорость субдукции, могут частично перекрываться две группы пород. Калиевые интрузии поздней стадии и высокие концентрации теллуридов в Багио на Филиппинах могли образоваться таким путём.

Оказалось, что крутизна зон субдукции благоприятна для окисленных богатых золотом расплавов, так как здесь больше морских осадков, которые содержат карбонатный материал и, следовательно, их количество уменьшается, так как они могут оставаться в желобе при крутом падении и не являться частью опускающейся плиты. Очевидно, что этот процесс является ответственным за золотую порфировую минерализацию Лусона и ясно почему г. Пинатубо, являющаяся частью той же дуги ответственной за золотую порфировую минерализацию, извергала богатый сульфатами материал (Imaietal. 1997).

2. Региональные следствия столкновения плит и их крутизны наклона

Сталкивающаяся плита может быть континентальной, сложенной континентальными образованиями (террейнами) или океанической плитой. Её реальный состав не важен, как раз, потому что её внезапная остановка субдукции приводит к образованию сталлед слябы. Столкновение также может быть причиной подъёма.

Столкновение океанического плато с зоной субдукции.

Первым примером этого является столкновение плато Онтонг Ява с островной дугой Новой Гвинеи, которое сформировало цепь островов Лихир-Фени-Табар с золотым эпитермальным месторождением мирового класса Ладолам. Такое же столкновение плато-дуга также обусловило калиевый вулканизм Фиджи, связанный с главной золотой минрализацией Емперор и Cu-Au порфировой минерализацией в других местах.

Столковения континетальной плиты с зоной субдукции.

Первым примером такой тектонической ситуации является коллизия Австралии с Новой Гвинеей. Она сформировала цепь проявлений калиевых изверженных пород пересекующую остров Новая Гвинея, который постепенно становится более эродированным к западу. Сильно эродированные Cu-Au профиры и связанные с ними скарны обнажаются в западной Ирианской Яве. Порфирово/скарновое месторождение Ок Теди располагается на западе Папуа Новая Гвинея (ПНГ). Мезотермальное месторождение Поргера находится на востоке рядом с мезотермальным месторождением горы Каре. Далее на восток на продолжении цепи располагаются калиевые вулканы (один из которых содержит ангидрит в продуктах своих извержений, что свидетельствует о присутствии окисленного расплава), которые предположительно являются не эродированными эквивалентами калиевых интрузий, непосредственно связанных с рудной минерализацией на западе. Австралия также сталкивается с дугой Банда, которая испытывает поднятие, в связи с чем происходит обнажение ранее существовавшей рудной минерализации, как, например, Бату Хийау и Лерокис.

3. Крутопадающие субдукционные зоны

Этот механизм использовался для объяснения образования больших золотых месторождений, ассоциирующихся с калиевыми изверженными породами в континентальных структурах Америки, таких как Бингхам (Sillitoe 1997) и не может быть применим к юго-западной Пасифике.

Столкновение континентальных террейнов с зонами субдукции.

Хорошим примером этого случая являются Филиппины, где континентальный террейн Палаван-Миндоро столкнулся с субдукционной зоной Манильского желоба (тренча) и разбил её на часть западного Лусона и тренч Негрос. Возможно это событие привело к формированию крутизны субдукции в Манильской зоне и к завершению субдуцирования и обратной направленности субдукции начавшейся сейчас на востоке Лусона. Это привело к наклонению дуг и образование главных активных геотермальных полей на этих изгибах (Мак-Бан на севере (Лусон) и Палинпинон на юге на Негрос) свидетельствует о формировании основной проницаемости структур. Этот процесс вызвал локальное поднятие и обнажение минерализации, представленной эпитермальной золотой минерализацией Масбате и золотоносной брекчиевой трубкой Булаван на юге Негрос.

В настоящее время эта ситуация происходит море Молукка, где столконвение происходит почти параллельно и происходит поднятие дуг Сангихе и Талауд, обнажающее рудную минерализацию. Коллизия дуга-дуга в правых углах происходит между дугами Сулу и Котобато, также приводящая к подъёму и обнажению рудной минерализации.

4. Локальный тектонизм и проницаемость

Проницаемость в локальном масштабе обсуждалось детально в главе 3.3.1 Главные сдвиговые разломы.

Где субдукция или коллизия косые большая часть латеральной подвижки, переданная на верхнюю плиту, приводит к образованию сдвиговых разломов. Филиппинский разлом и Суматрский разлом являются первостепенными примерами таких зон субдукции. Остров Новая Гвинея рассекается сдвигами ССВ простирания, которые рассматриваются в качестве мест локализации малоглубинного магматизма и рудной минерализации (HenleyandEtheridge 1995). Подвижки по таким разломам не всегда сдвиговые и они могут иметь эшелонно срезающий эффект разломообразования в некоторых местах, которые важны при подъёме и обнажении рудной минерализации. Однако, более важным является создание расширяющихся выступов (Sibson 1989) вдоль эти разломов. Они образуются там, где имеются изменения направлений главного разлома и их расщепление для образования субпараллельных разломов, подвижки по которым формируют поперечные) разломы и оперяющие растяжения между ними. Эти локальные образования высокой проницаемости и могут быть местами повторяющихся интрузий, образования диатрем и развития гидротермальных систем, которые могут вмещать эпитермальные месторождения лоу-сульфидейшн.

5. Нормальное и реверсное разломообразование

Имелась общая точка зрения, что структуры, вмещающие жильную рудную минерализацию, являются нормальные разломы, в основном, потому что нормальные разломы образуются в местах локализации полей напряжений и, следовательно, считалось, что они имеют большую проницаемость, чем другие типы разломов. Это явилось сверх упрощением.

Так, например, недавние работы на руднике Емперор показали, что здесь рудная минерализация связана с «флатмейкс», т.е. с реверсными разломами с малыми углами падений, что согласуется с тектоникой столкновения районов с преобладающей во времени рудной минерализацией. Оказалось, что пересечения реверсных разломов с малыми углами и сдвигов в Новой Гвинее, особенно перспективны (HenleyandEtheridge 1995). Жила Емперор, главная рудоносная структура рудника Голден Кросс в Новой Зеландии, как недавно установлено, также связана с реверсным разломом.

6. Тектонизм и поднятие

Это обсуждалось раньше с точки зрения изучения зон коллизии и разломов типа «ножницы», где основную роль подъёма заключается в обнажении рудной минерализации, которая обычно предшествовала подъёму. Однако, минерализация может также происходить во время поднятия, формирующего главные гидрологические изменения, приводящие к множественности фаз рудообразования и увеличению вертикального интервала рудопроявления. Предполагалось, что этот процесс происходит в Багио на Филиппинах (гидротермальная система ещё не полностью прекратила свою активность). Где эрозия согласуется со скоростью подъёма, этот процесс также способствует телескопированию эпитермальной минерализации на порфировую минерализацию. Результатом этого бывает то, что порфировое месторождение действует в качестве богатого источника металлов (первичной рудой), из которого может образоваться богатое эпитермальное месторождение. Первоклассным примером этого является месторождение Лепанто на Филиппинах (Arribasetal. 1995).

7. Нерегиональный тектонизм

Другим механизмом, который телескопирует эпитермальное месторождение на порфировую рудную минерализацию, является секторное обрушение вулканической постройки. Секторное обрушение, по существу, является очень большим оползнем и обычно происходит в вулканических толщах, которые не имеют малоглубинных даек. Историческим примером может служить Сан Хеленс. Вулканические толщи могут быть ослаблены гидротермальными изменениями и присутствием гидротермальных глин в обломочных потоках может способствовать их подвижности. Следовательно, там где образуются мало глубинные интрузии и они выделяют летучие компоненты, которые изменяют вулканические образования, может произойти ослабление конструкции постройки и произойдет секторное обрушение. Если интрузия значительно затвердела, то она не взрывается, при этом меньшая давление, и может образоваться малоглубинная эпитермальная система. Если в течение процесса твердения происходило образование порфировой минерализации, то она могла давать первичные руды для эпитермального месторождения с повышением конценрированности рудных элементов. Предполагается, что этот процесс был главным фактором в формировании месторождения Ладолам на острове Лихир (Sillitoe 1994a).