Что образуют клетки эпителиальной ткани

Эпителиальная ткань: функции, виды, строение

Содержание:

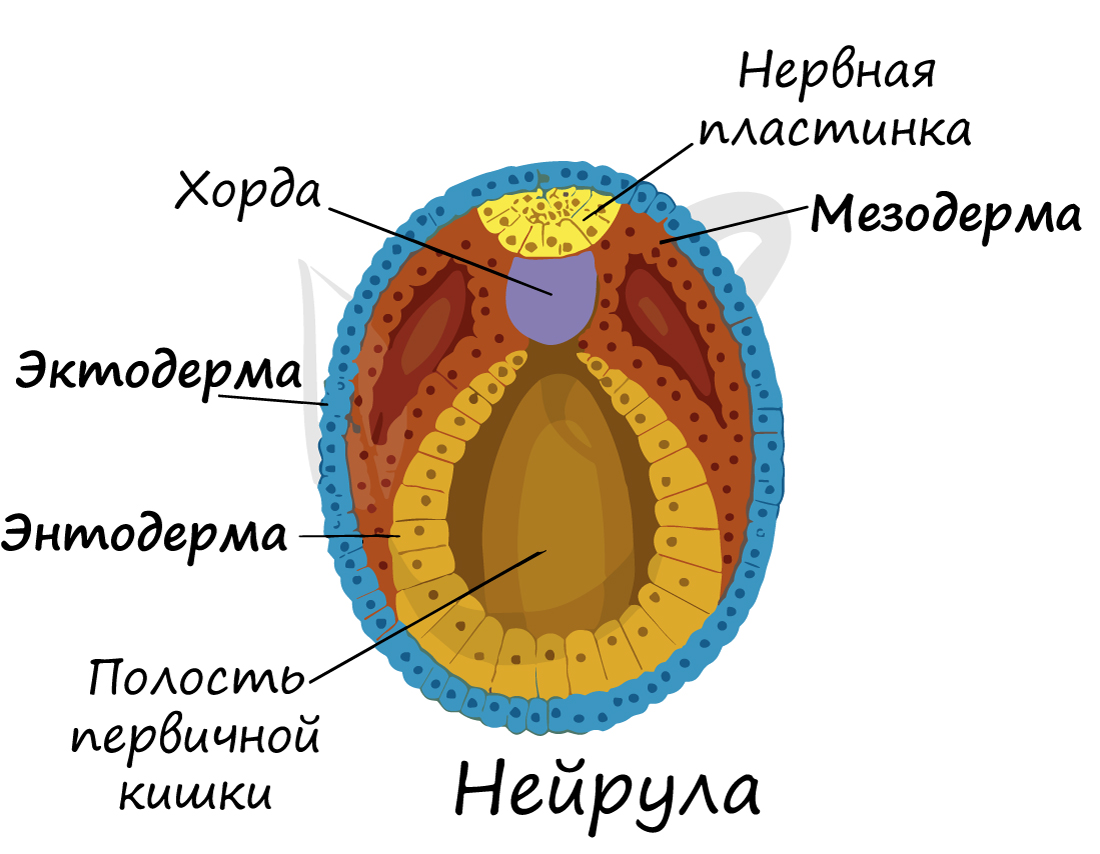

Эпителий (эпителиальная ткань) – одна из 4 тканей живых организмов, имеющая присущие только ей особенности строения, жизнедеятельности, развития, которые отличают ее от других совокупностей клеток и неклеточных структур (тканей). Эпителий отличается небольшими размерами, но выполняет важные функции в органах. Располагается он на границе внутренних и внешних сред. Развивается из трех зародышевых листков, что обуславливает разновидности его строения и выполняемые функции.

Строение эпителия и особенности функции базальной мембраны

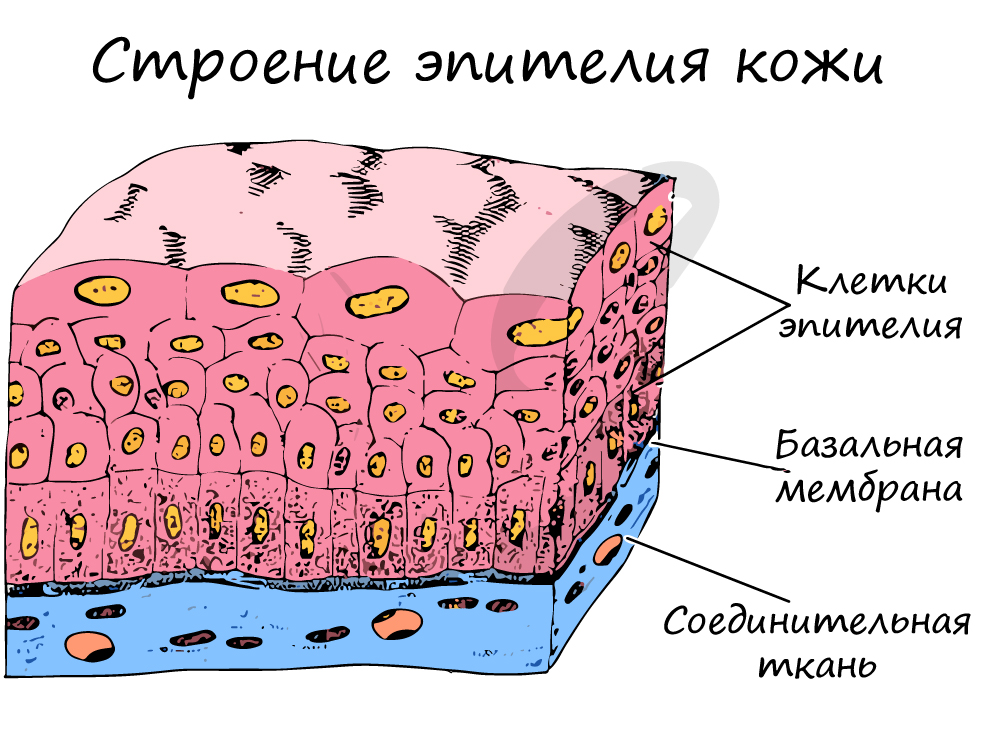

Эпителий состоит из эпителиоцитов – клеток, плотно соединяющихся между собой и формирующих сплошной пласт. Они всегда располагаются на белково-полисахаридном слое (базальной мембране), под которым находится рыхлая соединительная ткань. В эпителии отсутствуют сосуды, их роль в снабжении ткани играет базальная мембрана. Именно через нее эпителий получает питание из сосудов соединительной ткани.

Базальная мембрана эпителия связывает его с нижерасположенной соединительной тканью. Состоит она из 2 слоев, отличающихся количеством гликопротеинов, белков, протеогликанов. Первый слой – светлая полоса, состоящая из ионов кальция, второй – темная полоса, включающая фибриллярные соединения.

Базальная мембрана выполняет несколько функций:

| Функции базальной мембраны | |

| Регенеративная или морфогенетическая | Обеспечение быстрого восстановления эпителия. |

| Барьерная | |

| Трофическая | Осуществление питания эпителия. |

Взаимодействие базальной мембраны и эпителиальной ткани способствует слаженной работе организма.

Характеристика эпителия, выполняемые им функции

Эпителий отличается от других тканей организма особенностями строения, развития, жизнедеятельности.

Эпителий относится к пограничным тканям, так как он располагается на поверхности органов и тела. Поэтому основная его функция – защита подлежащих тканей от проникновения вредных веществ. Помимо этого он выполняет секреторную, барьерную, рецепторную функции. Через него активно идут обменные процессы. В некоторых органах эпителиальная ткань выделяет секрет.

Нарушение целостности эпителиального слоя ведет к ослаблению его защитных функций, проникновению патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья организма.

Виды эпителия, их признаки и свойства, классификация

Среди эпителиальных тканей различают:

Эпителиальные ткани различаются по своему строению и выполняемым функциям. Выделяют следующие виды эпителия:

Морфологическая классификация эпителия основана на различиях в форме клеток и количестве слоев.

Клетки наружного слоя могут быть плоскими, кубическими, цилиндрическими. Иногда они плотно прилегают друг к другу, в некоторых случаях между ними имеются узкие ходы, по которым циркулирует тканевая жидкость.

По количеству клеточных слоев эпителий бывает однослойным и многослойным.

Однослойный

Разделяется на многорядную, у которой клеточные ядра располагаются на разном уровне от базальной мембраны. И однорядную, у всех клеток которой ядра находятся на одном уровне.

Однослойный плоский эпителий состоит из тонкого клеточного пласта, с микроскопическими ворсинками на поверхности. Клетки могут быть с одним, двумя, тремя ядрами. Из однослойного плоского эпителия состоит мезотелий плевры, брюшины.

Однослойный цилиндрический эпителий бывает трех видов:

Однослойный кубический образован клетками одинаковыми по высоте и ширине. Им выстланы выводящие протоки желез, канальцы нефронов.

Многорядный однослойный эпителий находится в дыхательных путях, и обеспечивают правильное функционирование всех органов дыхания. Ткань включает реснитчатые, эндокринные, вставочные, бокалообразные клетки. Совместная работа клеток помогает защищать органы дыхания от проникновения пыли, вирусов, продуцируют гормоны для местной регуляции.

Многослойный

Бывает ороговевающим и неороговевающим.

Неороговевающий находится в прямой кишке, роговице.

Слои образованы следующими клетками:

Ороговевающий эпителий покрывает всю кожу снаружи.

Включает следующие слои:

Выделяют в классификации переходный эпителий, который локализуется в мочевом пузыре, почках, мочевыводящем канале. Состоит он из базального, покровного, промежуточного слоев. Особенностями клеток переходного эпителия является свойство менять свою форму в зависимости от состояния стенок органа. Они могут становиться грушевидными или сплющиваться.

Существует классификация эпителия по происхождению. Согласно ей эпителиальную ткань разделяют на 6 разновидностей. Каждый из видов занимает собственное место в организме.

| Название ткани | Особенности |

| Ангиодермальная | Развивается из эндотелия (мезенхимы), находится в лимфо- и кровеносных сосудах, выстилая их. |

| Почечная | Локализуется в почечных канальцах. |

| Кожная | Развивается из эктодермы, располагается в ротовой полости, роговице, пищеводе. |

| Эпендимоглиальная | Выстилает мозговые полости, формируется из нервной трубки. |

| Целомическая | Формирует серозные оболочки, развивается из вентральной мезодермы. |

| Кишечная | Выстилает толстую и тонкую кишку, желудок. |

Эпителиальная ткань, несмотря на свои небольшие размеры, выполняет в организме важные функции. Любые нарушения ее целостности грозят серьезными последствиями.

Эпителиальные ткани

Анатомия

Гистология

Отлично зная анатомию и гистологию, вы легко сможете отличить патологическое состояние органа от здорового, будете понимать механизмы развития многих болезней. Приглашаю вас совершить увлекательное путешествие по человеческому организму, в путь! 🙂

Группы тканей

Все ткани делятся на четыре морфофункциональные группы:

Эти группы (кроме нервной ткани) подразделяют на те или иные виды тканей.

Эпителиальные ткани (эпителии)

Классификация

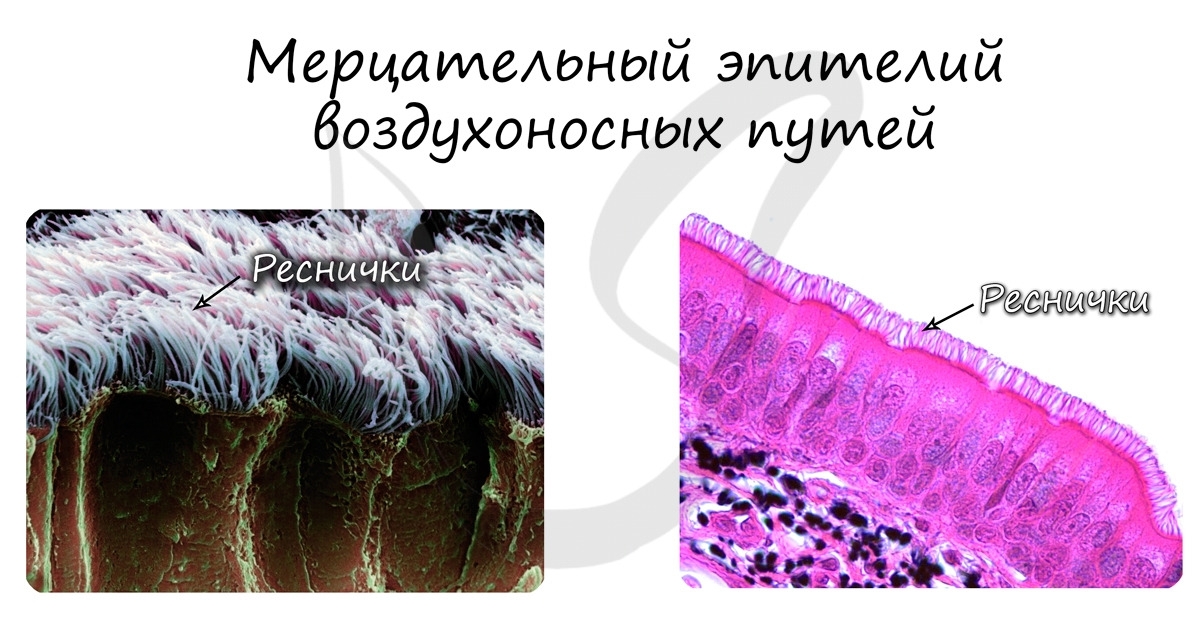

Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути. На поверхности клеток данного эпителия расположены реснички, движения которых создают ток жидкости, направленный наружу, в сторону ноздрей.

Известен факт, что с течением длительного времени у курильщиков эти реснички отмирают, образуются участки «лысой слизистой», что затрудняет отток пылевых частиц, слизи из легких. В результате развиваются воспалительные заболевания бронхов, возникает кашель курильщика, практически неизлечимый, так как реснички не восстанавливаются.

Функции эпителиев

Эпителии отделяют внутреннюю среду от внешней, создают барьер, защищают организм от проникновения в него инфекционных агентов: бактерий, вирусов, простейших.

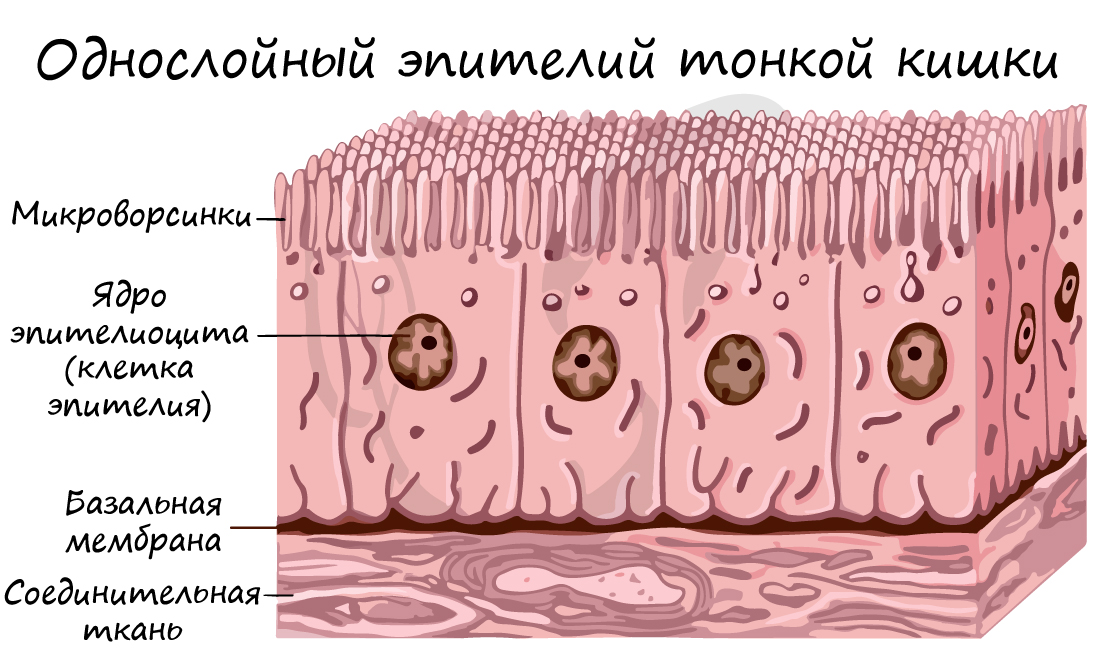

Через эпителий тонкой кишки всасываются необходимые организму питательные вещества. В то же время через эпителий из организма удаляются продукты обмена веществ.

Эта функция принадлежит железистому эпителию, который располагается в железах внутренней и внешней секреции. Железы могут секретировать гормоны, ферменты.

Происхождение эпителия

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что образуют клетки эпителиальной ткани

Эпителиальная ткань

Те части тела у животных и человека, которые граничат с внешней средой и внутренними полостями, одеты тканью из тесно прилежащих одна к другой клеток; эта ткань и получила название эпителиальной * (покровной ткани). Строение ее весьма разнообразно.

Через эпителий происходят обменные реакции между организмом и внешней средой (питание, дыхание, выделение); кроме того, он является структурой, несущей защитную (барьерную) функцию.

Эпителиальная ткань у высокоорганизованных многоклеточных организмов состоит из клеток, находящихся на высокой ступени развития (дифференцировки) и стойко сохраняющих свою тканевую специфичность. Эпителиальные клетки обладают значительной регенеративной (восстановительной) способностью. По своему происхождению эпителиальные ткани образуются из трех зародышевых листков.

Эпителий же энтодермального происхождения всегда, как правило, однослойный; он выстилает изнутри полость кишечника. Основными функциями энтодермального эпителия являются процессы всасывания (резорбции) и секреции. Имеет большое значение также и защитная их функция, так например, тончайший слой из одного только ряда клеток в кишечнике является надежной защитой против проникания через кишечную стенку каких-либо микроорганизмов.

Эпителии мезодермального происхождения могут быть нескольких, отличающихся очень сильно по функции и структуре видов; они являются производными различных участков мезодермы. Все они однослойны. К этому типу эпителиев относятся: эпителий почечных канальцев, эпителий серозных оболочек и эпителий половых желез.

При культивировании эпителия вне организма или пересадках его он обычно стойко сохраняет свои характерные черты, как, например, рост мощным пластом или тонкими тяжами, наклонность выстилать какую-нибудь поверхность.

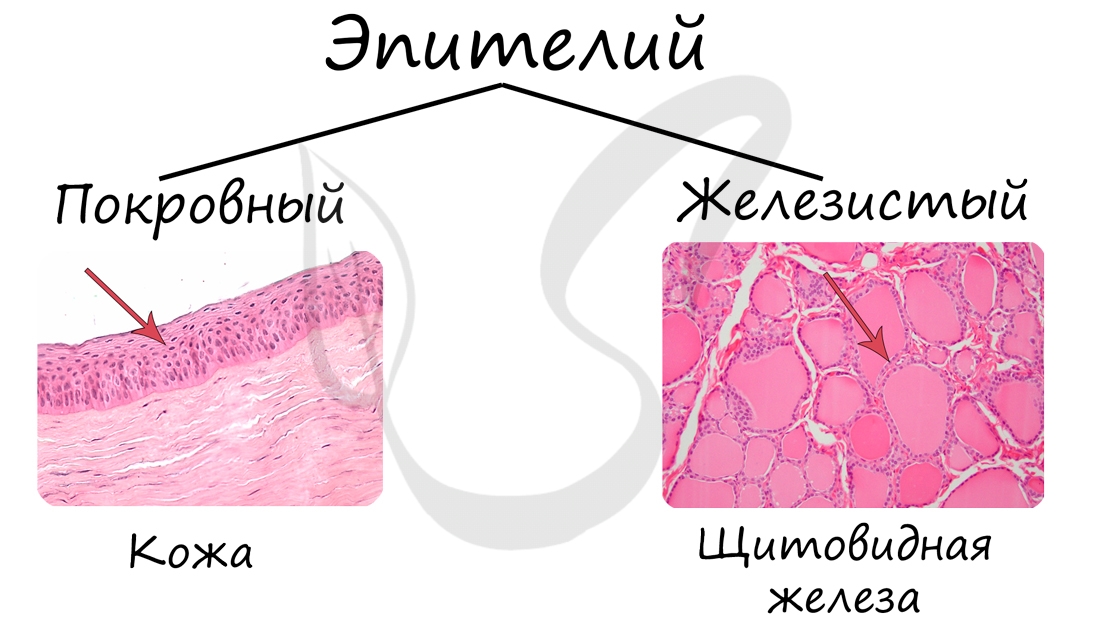

Эпителиальную ткань обычно принято разделять на две большие группы: покровный эпителий и железистый эпителий. Покровный эпителий по расположению и форме клеток бывает однослойным и многослойным; каждый из этих видов может быть эпителием плоским, кубическим и призматическим (последний называют также цилиндрическим) (см. рис. 17б).

Покровный эпителий (рис. 15). В однослойных покровных эпителиях все клетки расположены на соединительнотканной мембране. Сильное уплощение клеток однослойного эпителия, как правило, связано с большим повышением проницаемости, как, например, в плоском эпителии легочных пузырьков (альвеол), серозных полостей и др. В некоторых местах (легочные альвеолы, поверхностные клетки кожи) клетки частью теряют даже свои ядра и превращаются в очень тонкие пластинки.

Очевидно, потребовалось сочетание различных воздействий для возникновения эпителиальных покровов, состоящих из многих клеточных слоев (многослойные эпителии). Причиной, например, могли послужить повторные механические и химические раздражения и необходимость предохранения тканей от высыхания в таких местах, как кожа, ротовая полость, пищевод, влагалище, нижние мочевые пути. Между прочим, у всех низших типов животных нет многослойного эпителия. Это говорит о том, что исторически он образовался позднее.

Эпителиальная ткань, за небольшим исключением, не обладает собственными кровеносными сосудами, и обмен веществ в эпителии происходит только посредством циркулирующей лимфы; поэтому требуется возможно большее увеличение поверхности соприкосновения клеток с подлежащим слоем, который пропитан тканевыми соками, попадающими сюда из кровеносных сосудов подэпителиального слоя.

Свободная поверхность эпителиев может иметь весьма разнообразное строение. В эпителиальной ткани, вероятно, более чем во всякой другой, проявляется свойство клеток приспосабливаться к условиям существования. Здесь необходимо указать на важнейшую роль, которую играют защитные приспособления эпителиальных клеток. В зависимости от особых функций каждого эпителия защитные образования имеют различную форму. Если одновременно требуется большая проницаемость и защита от механических повреждений, то образуется более уплотненная кутикулярная каемка, пронизанная порами и резко отграниченная от протоплазмы (например, эпителий тонких кишок). Через поры в этой каемке отростки протоплазмы могут выходить наружу и втягиваться обратно. К защитным приспособлениям нужно отнести также реснички или жгутики, располагающиеся на свободной поверхности эпителиальных клеток (например, ресничный эпителий дыхательных путей), которые могут совершать мерцательные движения.

Однослойный покровный эпителий выстилает стенки замкнутых внутренних полостей тела, стенки дыхательных путей и органов пищеварения, стенки конечных канальцев, семявыносящих протоков, яйцеводов и матки. Его клетки расположены в один слой; по форме, как указано выше в схеме, однослойный эпителий делится на плоский, кубический и призматический.

Многослойный покровный эпителий состоит из нескольких слоев клеток, расположенных один над другим. Он также бывает плоским, кубическим и призматическим. Многослойный эпителий менее проницаем для воды и растворенных в ней веществ, чем однослойный. Поверхностные клетки этого эпителия уплощаются и в конце концов превращаются в тонкие пластинки. В поверхностных же слоях многослойных эпителиев вследствие их большего удаления от глубокого питающего слоя и худших условий питания непрерывно идут процессы дегенерации, гибели клеток этих слоев и замещение новыми, поднимающимися из глубоких слоев эпителия, где происходит энергичное размножение клеток. В слюне, моче и выделениях влагалища, например, всегда можно найти уже отмершие плоские клетки. Приспособляясь к существованию в соприкосновении с воздухом, когда неизбежны высыхание и разного рода механические воздействия, плоские клетки преобразуются в роговое вещество. Эти процессы приводят и к образованию специфических производных эпителия (например, волосы, ногти, перья и т. д.).

Пласт многослойного плоского эпителия располагается на соединительнотканной основе (основной перепонке). Клетки самого глубокого слоя обычно призматические. Дальше по направлению к поверхности клетки делаются все более плоскими, теряют ядро, превращаются в мертвые ороговевшие пластинки и слущиваются. Глубокий слой призматических клеток является живым ростковым слоем, его клетки непрерывно размножаются и постепенно смещаются к поверхности, претерпевая указанные выше изменения.

Клетки многослойного плоского эпителия тесно прилегают одна к другой и соединяются протоплазматическими отростками, образуя сплошной пласт. Но между ними все же остаются узенькие щели, по которым циркулирует тканевая жидкость. Только плоские клетки верхних слоев соединяются совсем плотно, без промежутков.

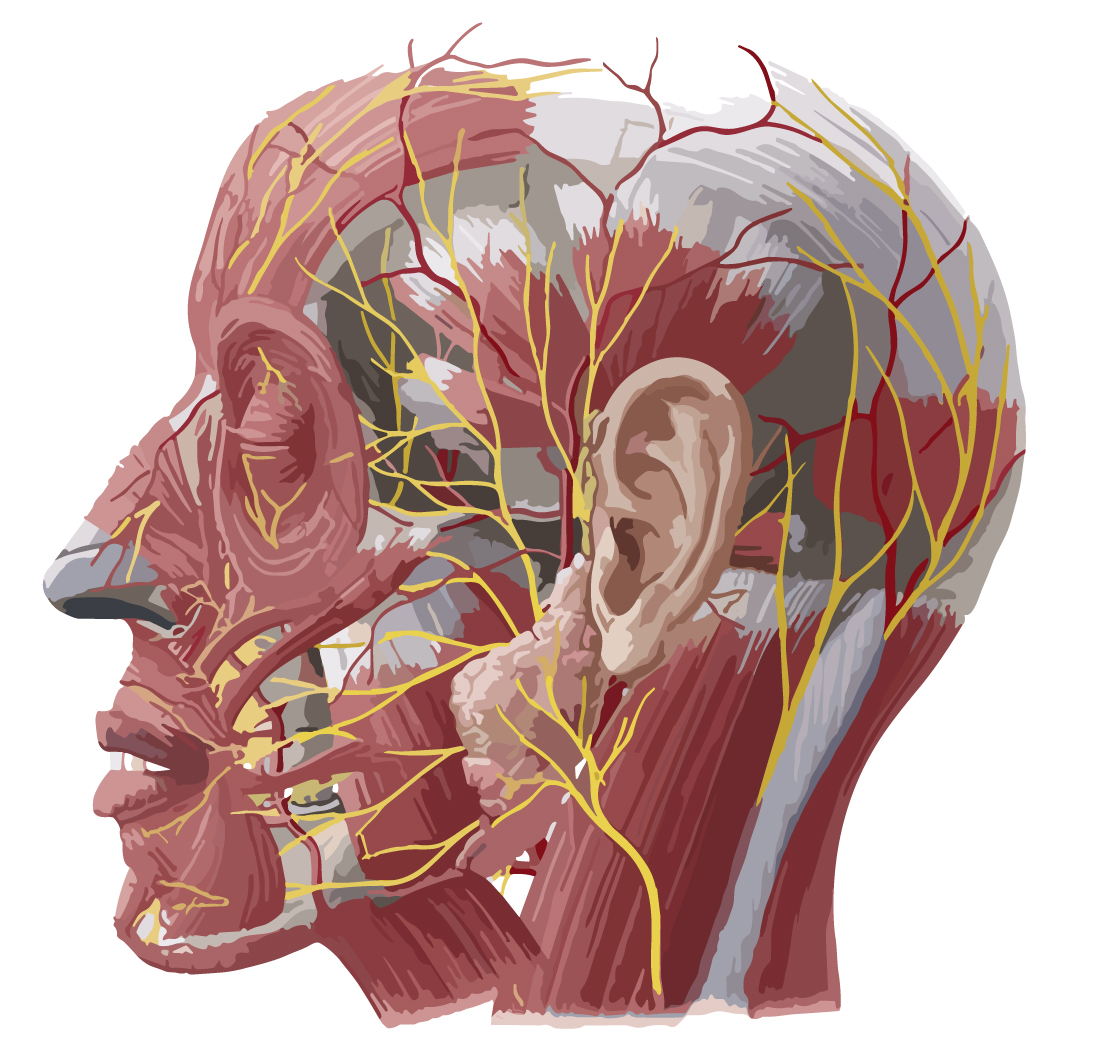

Эпителиальные клетки покровного эпителия частично обладают способностью воспринимать внешние раздражения. По-видимому, первоначально этой способностью обладали все эпителиальные клетки, но затем произошла специализация отдельных клеток и возникли разнообразные новые структуры. Такие высокоспециализированные клетки можно назвать чувствительными. Многие из воспринимающих раздражение эпителиальных клеток, по-видимому, приняли участие в образовании рецепторных аппаратов кожи.

Поверхностные клетки многослойного призматического эпителия дыхательных путей имеют мерцательные реснички, и, таким образом, он здесь является многослойным мерцательным.

Одноклеточные железы больше распространены у низших, животных, у человека же и млекопитающих они встречаются только в кишечном тракте и органах дыхания. Среди обычных эпителиальных клеток призматического эпителия встречаются клетки особого свойства, расположенные поодиночке. В протоплазме этих клеток постепенно накопляется слизистый секрет, заполняющий большую часть клетки, а протоплазма с ядром оттесняется к основанию, в результате чего клетка принимает вид наполненного бокала. В конце концов верхний край клетки лопается и слизистый тягучий секрет изливается наружу. Эти клетки, получившие название бокаловидных, представляют собой одноклеточные железы. Слизистый секрет бокаловидных клеток делает влажным эпителий дыхательных путей и предохраняет его от высыхания, а кишечные стенки делает скользкими, что облегчает продвижение пищевых масс.

Железы многоклеточные имеют большое распространение в теле человека. Они представляют собой уже не только ткань, а целые органы, так как в их образовании принимают участие, кроме эпителиальной, и другие ткани. Но главную и основную часть железы составляет эпителий. Некоторые из этих желез достигают весьма больших размеров, как, например, печень. Железы развиваются обычно из покровного эпителия и, погружаясь в глубжележащие слои тканей, образуют трубки или мешочки; они остаются связанными с покровом выводным протоком, по которому продукты их выделения изливаются на поверхность тела или в полость какого-либо органа.

В противоположность железам внутренней секреции железы, выделяющие свой секрет через выводные протоки, называются открытыми, или экзокринными, железами, т. е. железами внешней секреции (слюнные железы, потовые, молочные и др.).

Альвеолярная железа представляет собой пузырек с горлышком. К этому виду желез принадлежат мелкие сальные железы.

Между типичными трубчатыми и альвеолярными железами существует переходная форма желез, у которых в концевых отделах трубчатых железистых ходов имеются альвеолярные расширения просвета. Такие железы называются трубчато-альвеолярными (молочные железы и др.).

Железы принято еще разделять на простые и сложные. Простая трубчатая железа имеет форму неразветвленной трубки со слепым концом. К этому типу желез принадлежит большинство потовых желез кожи, железы наружного слухового прохода, выделяющие ушную серу, часть желез дна желудка и либеркюновы железы кишечника.

Трубчатые и альвеолярные железы, имеющие развитую систему разветвлений и боковых выростов, называются сложными трубчатыми (слизистые железы рта, подъязычная, частично подчелюстные, серозные железы языка, почки, семенники, печень) или сложными альвеолярными (крупные сальные и мейбомиевы железы). Следующая схема (рис. 17а) дает понятие о формах желез.

Рис. 17а. Схема форм желез

В большинстве желез, главным образом крупных, по крайней мере видимых простым глазом, окружающая соединительная ткань образует оболочку, от которой внутрь железы отходят перегородки, разделяющие железу на отдельные дольки или комплексы железистой ткани. По соединительнотканным перегородкам проходят кровеносные сосуды и нервы. Железы снабжены кровеносными сосудами значительно обильнее, чем другие, не выделяющие секрета слои эпителия. Кровеносные сосуды здесь всюду подходят вплотную к эпителиальным клеткам, от которых бывают отделены лишь тончайшей мембраной. Выводные протоки желез большей частью выстланы простым (нежелезистым) эпителием.

Рис. 17б. Классификация эпителиальных тканей

Что образуют клетки эпителиальной ткани

Эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань, выстилающая поверхность тела или органов, представляет пласт клеток, расположенных на базальной мембране. Через эту мембрану происходит питание эпителиальной ткани, так как она лишена собственных кровеносных сосудов. Особенностью эпителиальной ткани является малое содержание межклеточного вещества, представленного преимущественно базальной мембраной, состоящей из основного вещества с небольшим количеством тонких волокон.

В организме человека много разновидностей эпителиальной ткани, отличающихся не только своим происхождением, но и строением, и функциональными особенностями.

Подразделение эпителия (рис. 2) на однослойный и многослойный основано на отношении его клеток к базальной мембране. Если все клетки прилежат к мембране, то эпителий называется однослойным. В тех случаях, когда с базальной мембраной связан только один слой клеток, а остальные слои к ней не прилежат, эпителий называется многослойным. В каждой из этих двух групп эпителия выделяют несколько разновидностей, отличающихся по форме клеток и другими признаками.

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) выстилает поверхность серозных оболочек полости брюшины, плевры и перикарда. Благодаря наличию такого эпителия (мезотелия) поверхность листков серозной оболочки очень гладкая и легко скользит при движении органов, Через мезотелий происходит интенсивный обмен между серозной жидкостью, имеющейся в полостях брюшины, плевры и перикарда, и кровью, протекающей в сосудах серозной оболочки.

Однослойный кубический эпителий выстилает канальцы почек, протоки многих желез я мелкие бронхи.

Однослойный цилиндрический эпителий имеет слизистая оболочка желудка, кишечника, матки и некоторых других органов; он входит также в состав части канальцев почки. Этот эпителий в тонком кишечнике снабжен микроворсинками, образующими всасывающую каемку, и поэтому называется каемчатым. Среди клеток эпителия встречаются бокаловидные, являющиеся железами, выделяющими слизь. Эпителиальные клетки матки и маточных труб снабжены ресничками.

Однослойный многорядный реснитчатый (мерцательный) эпителий. Клетки этого эпителия имеют различную длину, поэтому их ядра лежат на разных уровнях, т. е. в несколько рядов. Свободные концы клеток снабжены ресничками. Такой эпителий выстилает слизистую оболочку воздухоносных путей (полость носа, гортань, трехея, бронхи) и некоторые отделы половой системы.

Многослойный плоский эпителий покрывает поверхность кожи, выстилает полость рта, пищевода, роговицу глаза, органы выделительно :л системы. Он представляет собой сравнительно толстый пласт, состоящий из многих слоев эпителиальных клеток, из которых только самый глубокий прилежит к базальной мембране. Многослойность эпителия определяет его защитную функцию. Различают три вида этого эпителия: ороговевающий, неороговевающий и переходный.

Ороговевающий эпителий образует поверхностный слой кожи и называется эпидермисом. Этот вид эпителия состоит из большого количества слоев клеток различной формы и разного функционального назначения. По морфофункциональному признаку все клетки эпидермиса подразделяются на пять слоев (рис. 3): базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой.

В многоклеточных железах выделяют два отдела: секреторный, клетки которого синтезируют и выделяют секрет, и выводной проток, выстланный клетками, обычно не имеющими секреторной функции.