Что общее между объективным и субъективным идеализмом

В чем суть идеализма в философии и его разновидностей (субъективный и объективный)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В жизни мы употребляем слово идеализм, когда хотим намекнуть, что кто-то нацепил розовые очки и видит мир в слишком уж радужных красках.

Ну или про стремление человека к идеалам, высоконравственному образу жизни. В общем, все это касается идеалистов — особой породы людей, верящих в реальность идеала.

«Идеалист — это человек, который заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает отсюда, что и суп из нее вкуснее».

Генри Луис Менкен, американский журналист

И если с идеализмом блаженных идеалистов все более-менее ясно, то с идеализмом в философии возникает затык.

Проблема в том, что это понятие у философов имеет другой корень — не ИДЕАЛ, как у наивных мечтателей, а ИДЕЮ, то есть дух или сознание (это как?).

При рождении слова произошло недоразумение, вероломная буква пробралась в суффикс, и вместо законного идеизма мы получили путаницу между двух понятий, одно из которых к тому же означает основополагающее философское направление.

В этой статье мы ответим на вопросы, что такое идеализм в философии, когда это течение зародилось, как развивалось и влияло на мыслителей разных поколений.

Идеализм — это.

ИДЕАЛИЗМ (фр. idealisme от греч. ιδέα — идея) — это направление в философии, объединяющее множество учений, которые так или иначе утверждают, что сознание первично, а материя вторична.

Глобально все философские течения разделены на два лагеря — идеализм и материализм. В зависимости от ответа на главный вопрос философии «Что первично — дух или материя?», мыслитель считается материалистом или идеалистом (помним, что речь не о человеке в розовых очках, бредящем идеалом).

Это противостояние чем-то напоминает вечную дилемму курицы и яйца, однозначное решение которой есть только у палеонтологов, утверждающих, что яйцо первично.

Тема идеализма звучала еще на заре рождения философии в древнем мире, а вот сам термин появился только в XVIII веке, когда немецкий мыслитель Готфрид Лейбниц развел философов по две стороны баррикад.

Материалисты отталкиваются от учения Эпикура с его «ничто не происходит из несуществующего, и ничто не переходит в несуществующее», а идеалисты — от философии Платона с его «эйдосами».

Идеализм — это способ понимания мира, во многом противоположный материализму (что это?), но есть еще и третья правда — дуализм, т.е. попытка объединить и примирить оба взгляда на действительность.

Философы-идеалисты считают, что дух определяет бытие. Иными словами, сознание, мышление, идеи формируют не только человеческое мировоззрение, но и саму реальность.

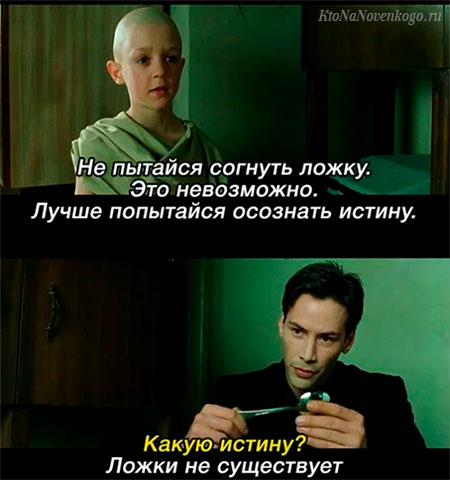

Если перенести рассуждения об идеализме на современную почву, то на ум приходит самый философский фильм всех времен и народов «Матрица», снятый братьями Вачовски в 1999 году и наделавший много шума.

В «Матрице» намешано много философских учений, библейских сюжетов, отсылок к древнегреческим мыслителям, но, пожалуй, момент, ближе всего подобравшийся к сути идеализма, это эпизод с ложкой, которой на самом деле не существует.

Идеализм неоднороден по своей структуре. Выделяют два глобальных направления — объективный и субъективный идеализм, в рамках которых рождалось множество ответвлений.

Объективный идеализм

Объективный идеализм отделяет котлеты от мух. Он признает, что существует объективная реальность и человеческое сознание, но на них влияет некий всеобщий разум, высшая идея.

Называться высшая идея может по-разному — логос, Бог, космический разум, абсолютный дух. Собственно, это форма идеализма самая древняя, она зародилась еще в мифах (это что?) и религии, где мир создает кто-то могущественный и сильный.

Яркими представителями объективного идеализма являются философы из разных эпох.

Согласно учению Платона материальный мир непостоянен и изменчив, поэтому в основе всего сущего лежат «эйдосы» — идеи, образы, являющиеся сущностью предметов.

Материальный мир — это отражение идеи, воплощенное в материи. Идеальный мир — это некий высший мир, где собраны все бессмертные и неубиваемые «эйдосы».

Душа человека — это тоже идея, которая после смерти тела прямиком отправляется к своим собратьям в высший мир прообразов вещей.

Например, дерево — это материальное воплощение идеи дерева, деревья вырастают и погибают, но образ остается неизменным.

Фома Аквинский — основоположник томизма в философии, который позже стал фундаментом официальной доктрины Ватикана.

Признает существование как объективной материальной действительности (esse in re), так и нематериального мира: субстанций, идеальных сущностей (essentiae, substantiae).

Бог — это совершенная форма, в ней нет ни грамма материи. В Боге заключается абсолютная истина, смысл всех вещей. Если человек сначала видит вещь, а потом думает о ней, то мысль Бога предшествует вещам, т.к. все вещи это и есть идеи Бога.

Мир состоит из бесчисленного множества мельчайших субстанций, которые Лейбниц называет монадами. Монады нематериальны и имеют три уровня развития — высший, средний и низший. Соединяясь, они образуют тела в соответствии с предустановленной гармонией — программой, заложенной Богом.

Учение Гегеля об абсолютной идее — это кульминация философии объективного идеализма.

Абсолютная идея признается мыслителем первопричиной бытия, единственно существующей реальностью, способной к самосознанию.

Человек — носитель абсолютной идеи, его сознание — часть мирового духа. В каждом человеке безличный мировой дух приобретает волю.

«Все разумное действительно, а все действительное разумно», — главный вывод Гегеля, смысл которого в том, что материя и идея не противоречат друг другу.

Материя имеет идею, а идея — материальное воплощение.

Субъективный идеализм

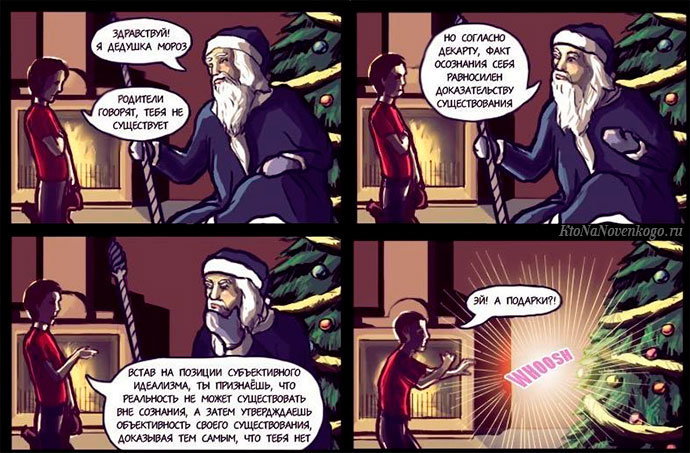

Субъективный идеализм напирает на то, что все мы загружены в матрицу. Иначе говоря, никакой объективной реальности не существует, а есть только человеческое сознание, которое и рождает реальность.

Крайняя форма такого мировоззрения — солипсизм (от лат. solus – единственный, ipse – сам). Правда, не все субъективные идеалисты были столь категоричны, чтобы полностью отрицать существование внешнего мира.

Первая робкая попытка сформулировать что-то похожее на субъективный идеализм возникла в V веке до н.э., когда Протагор из Абдеры, яркий представитель софистов, выдал в эфир знаменитую фразу:

«Человек есть мера всех вещей».

Спустя 2300 лет британские философы Джордж Беркли и Дэвид Юм развили эту мысль в полноценное философское учение.

Когда мы не ощущаем мир, он перестает для нас существовать. Это похоже на то, как прячется маленький ребенок, закрывая ладонями лицо или зажмуриваясь.

Все качества предметов вторичны и зависят от нашего восприятия. Отсюда тезис (это как?) «Существовать — значит, быть воспринимаемым».

Беркли не пошел до самого конца в утверждении, что мир перестает существовать, как только мы отворачиваемся, он изящно выкрутился из сложного положения.

Реальность здесь и сейчас воспринимает не только человек, но и всевидящий Бог, а это объясняет, почему вещи продолжают существовать, пока мы отвлекаемся на что-то другое.

Мы вообще не можем знать, существует ли материальный мир, поэтому следует сконцентрироваться на изучении природы человека, считал Дэвид Юм. Познание начинается с опыта, но опыт связан только с нашим восприятием.

Чувственное восприятие мира, по мысли Юма, это поток впечатлений и идей. По этим причинам знание не может быть достоверным.

Философ придерживался позиций скептицизма, поэтому считал, что проблема бытия и духа неразрешима.

Взгляды Беркли и Юма повлияли на философию Иммануила Канта и Иоганна Готлиба Фихте.

Заключение

В современной философии идеализм представлен разными направлениями: экзистенциализмом (это что?), интуитивизмом, неопозитивизмом и проч.

Но провести четкую грань между материалистическими и идеалистическими взглядами часто невозможно.

Надо сказать, что споры о первичности духа и материи ведутся до сих пор, победитель пока не определен, да и вряд ли в этом споре есть победитель.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (5)

Материализм, субъективный идеализм, объективный идеализм, Бог и религия. Получается, что мы толком о нашем бытии ничего не знает, и только очерчиваем круг гипотез, которые нам более по душе.

Согласитесь, если посадить рядом человека верующего и атеиста, или материалиста и идеалиста, то ни в чем друг друга они не убедят. Когда это начинаешь понимать, то становится не по себе.

Моя бабушка учила мою маму, а мама учила меня смотреть на всё сквозь розовые очки. Обе умерли под 90 лет.

Философия идеализма — это просто неумение смотреть в лицо фактам и воспринимать реальность такой, какая она есть.

Идеализм имеет под собой основание, потому что давно известно — сознание человека влияет на то, что происходит в его жизни. И если кто-то мыслит в целом негативно, то. в жизни таких людей и будет больше негатива, чем у тех кто настроен позитивно.

С учётом того, что человек появился через миллиарды лет после большого взрыва, то в нашей вселенной первична материя.

Объективный и субъективный идеализм. Идеалистические системы в истории философии.

Идеализм – противоположное материализму направление в философии, утверждающее первичность духовного, идеального начала над материей, природой, веществом. Все идеалисты едины в том, что материальное не обладает самостоятельным, независимым от идеального первоначала бытием. Материя рассматривается как инобытие первичного духовного начала. Идеалисты полагают, что материя возникает лишь как отражение идеального начала или как результат его деятельности. Однако, когда встаёт вопрос о природе этого первичного идеального начала, среди идеалистов начинаются разногласия, разделившие идеализм на два направления: объективный идеализм и субъективный идеализм.[1]

Объективным идеализмом считается учение, утверждающее, что мир является результатом деятельности существующего объективно (независимо от человеческого сознания) идеального первоначала. Для обозначения этого первоначала могут использоваться такие термины как «космический разум», «мировой дух», «абсолютная идея» и др. Мир возникает на одном из этапов развития этого идеального первоначала. Следует заметить, что объективный идеализм по своим исходным установкам близок к религиозному мировоззрению, где таким началом, создавшим всю реальность, признаётся Бог, которому не свойственна материальность. Условно объективно-идеалистические учения могут быть разделены на религиозные и нерелигиозные, но даже в нерелигиозных учениях объективного идеализма (Г. Гегель) сохраняется в скрытой форме связь с религиозным мировоззрением. Наиболее значительными представителями идеализма в истории философии были Платон, Аврелий Августин, Фома Аквинский, Г. Гегель, В. С. Соловьёв.

1] Необходимо чётко уяснить значение терминов «объективный» и «субъективный». Объективным мы называем существующее независимо от сознания человека; субъективное – зависящее от сознания человека, определяемое сознанием субъекта.

Философия Аристотеля

1. Аристотель(384 — 322, гг. до н. э.) — древнегреческий философ классического периода, ученик Платона, воспитатель Александра Македонского.

В своей философской деятельности Аристотель прошел три основных этапа:

«Органон», «Физика», «Механика», «Метафизика», «О душе», «История животных», «Никомахова этика», «Риторика», «Политика», «Афинская политая», «Поэтика».

2. Философию Аристотель делил на три вида:

• теоретическую, изучающую проблемы бытия, различных сфер бытия, происхождения всего сущего, причины различных явлений (получила название «первичная философия»);

Считается, что фактически Аристотелем как четвертая часть философии была выделена логика.

3. Рассматривая проблему бытия, Аристотель выступил с критикой философии Платона,согласно которой окружающий мир делился на «мир вещей» и «мир чистых (бестелесных) идей», и «мир вещей» в целом, как и каждая вещь в отдельности, являлся лишь материальным отображением соответствующей «чистой идеи».

Аристотель дает свою трактовку данной проблемы:

• не существует «чистых идей», не связанных с окружающей действительностью, отображением которых являются все вещи и предметы материального мира;

• существуют только единичные и конкретно определенные веши;

4. Поскольку бытие не есть «чистые идеи» («эйдосы») и их материальное отражение («вещи»), возникает вопрос: что такое бытие?

Дать ответ на этот вопрос (что такое бытие) Аристотель пытается через высказывания о бытие,то есть черезкатегории(в переводе с древнегреческого — высказывания).

Аристотель выделяет 10 категорий,которые отвечают на поставленный вопрос (о бытии), причем одна из категорий говорит о том, что такое бытие, а 9 остальных дают его характеристики. Данными категориями являются:

• сущность (субстанция); • количество; • качество; • отношение;• место;

• время; • положение; • состояние; • действие; • страдание.

Иначе говоря, по Аристотелю, бытие— это сущность (субстанция), обладающая свойствами количества, качества, места, времени, отношения, положения, состояния, действия, страдания.

Человек, как правило, способен воспринимать лишь свойства бытия, но не его сущность. Также согласно Аристотелю категории — это высшее отражение и обобщение окружающей действительности, без которых немыслимо само бытие.

5.Важное место в философии Аристотеля занимаютпроблемы материи.

По Аристотелю, материя— это потенция, ограниченная формой (например, медный шар — это медь, ограниченная шарообразностью, и т. д.).

Касаясь данной проблемы, философ также приходит к выводам о том, что:

• все сущее на Земле обладает потенцией (собственно материей) и формой;

• изменение хотя бы одного из этих качеств (либо материи, либо формы) приводит к изменению сущности самого предмета;

• реальность — это последовательность перехода от материи к форме и от формы к материи;

• потенция (материал) есть пассивное начало, форма — активное;

• высшей формой всего сущего является Бог, имеющий бытие

6.Носителем сознания, поАристотелю, являетсядуша.

Философ выделяет три уровня души:

Являясь носителем сознания, душа также ведает функциями организма.

Растительная душа отвечает за функции питания, роста и размножения. Этими же функциями (питание, рост, размножение) ведает и животная душа, однако благодаря ей организм дополняется функциями ощущения и желания. И только разумная (человеческая) душа, охватывая все вышеперечисленные функции, ведает еще и функциями рассуждения и мышления. Именно это выделяет человека из всего окружающего мира.

Аристотель материалистически подходит к проблеме человека. Он считает, что человек:

• по биологической сущности является одним из видов высокоорганизованных животных;

• отличается от животных наличием мышления и разума;

• имеет врожденную склонность жить вместе с себе подобными (то есть жить в коллективе).

Регулирующим механизмом общества (защита от врагов, поддержание внутреннего порядка, содействие экономике и т.д.) является государство.

7. Аристотель выделяет шесть типов государства:

• охлократия (власть толпы, крайняя демократия);

• полития (смесь умеренной олигархии и умеренной демократии).

Подобно Платону Аристотель разделяет «дурные» формы государства (тирания, крайняя олигархия и охлократия) и «хорошие» (монархия, аристократия и полития).

Наилучшей формой государства, по Аристотелю, является полития — совокупность умеренной олигархии и умеренной демократии, государство «среднего класса» (идеал Аристотеля).

8. Историческое значение философии Аристотеляв том, что он:

• внес существенные коррективы в ряд положений философии Платона, критикуя учение о «чистых идеях»;

• дал материалистическую трактовку происхождения мира и человека;

• выделил 10 философских категорий;

• дал определение бытия через категории;

• определил сущность материи;

• внес существенный вклад в развитие логики (дал понятие дедуктивного метода — от частного к общему, обосновал систему силлогизмов — вывода из двух и более посылок заключения).

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 1593; Нарушение авторского права страницы

Субъективный и объективный идеализм

Суть онтологической проблемы заключается, прежде всего, в ответе на вопрос о сущности бытия (реальности, действительности).

С глубокой древности в философии было выделено два типа реальности: материальная и духовная (нематериальная) К материальной реальности (иные ее названия – объективная реальность, материя, природа и т.п.) относили все, что находится вне нашего сознания, во внешнем материальном мире. К духовной реальности (другие названия: идеальная реальность, сознание, душа и пр.) причисляли содержание нашего внутреннего мира (наши ощущения, мысли, желания и пр.).

Вопрос о соотношении этих двух реальностей («что первично: дух или материя?) оказался настолько важен, что получил название «основного вопроса философии» (Ф. Энгельс). Вопрос об онтологической «первичности» или «вторичности» духовного и материального означает: что является первоосновой, причиной, а что – следствием, порожденным и обусловленным этой причиной?

Сложность онтологической проблемы заключается в том, что явления духовной реальности даны нам непосредственно. Мы осознаем свои мысли, чувства, желания без помощи органов чувств или каких либо приборов. А процессы и явления внешнего мира (объективной реальности) известны нам только благодаря нашим ощущениям и восприятиям, которые сами по себе являются частью нашего сознания. Закономерно возникает вопрос: обладают ли окружающие нас предметы самостоятельным существованием или внешний мир есть порождение нашего сознания (то есть, опять: что первично?).

На этот вопрос возможны три принципиально различных ответа, породившие три основных онтологических направления в философии:

1) материализм: внешний мир, окружающая нас действительность представляют собой объективную реальность, существующую независимо от сознания: наша Вселенная, природа сформировались естественным путем задолго до появления человека и могут существовать без него;

2) субъективный идеализм: внешний мир существует только благодаря нашему субъективному сознанию и является продуктом его деятельности, иллюзией;

Субъективный идеализм составляет мировоззренческую основу подавляющего большинства индийских религиозно-философских концепций, полагающих, что внешний мир – это «майя» (в переводе с санскрита – иллюзия). В западноевропейской философии родоначальником субъективного идеализма считается английский мыслитель Джордж Беркли (1685 – 1753), трактующий предметы внешнего мира как «комплексы ощущений».

Последовательно проведенная логика субъективного идеализма может привести к солипсизму (лат. solus – единственный, ipse – сам) – парадоксальному выводу о том, что не только мир, но и другие люди являются порождением сознания одного-единственного существующего мыслящего субъекта. Поэтому философы данного направления обычно допускали существование сверхиндивидуального, божественного сознания как источника наших ощущений.

Несмотря на идейную целостность материализма как онтологического учения, в истории философии существовало несколько его разновидностей.

Исторические формы материализма:

Древний материализм; его часто называют «наивным» или «стихийным», так как в нем материалистический взгляд на мир представлялся чем-то само собой разумеющимся; теоретическое обоснование его, в силу неразвитости науки, почти отсутствовало. Материалисты древности опирались, главным образом, на житейские наблюдения, здравый смысл и обыденный опыт людей. Выдающимися философами-материалистами этого типа были древнегреческие мыслители: Фалес (ок. 652 – ок. 547 гг. до н.э.), Гераклит Эфесский (ок. 520 – ок. 460 гг. до н.э.), Демокрит (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.).

«Механистический» материализм Нового времени. Название обусловлено тем, что философы-материалисты этой эпохи стремились опираться в своих выводах на механику, которая занимала лидирующее положение в науке XYII-XYIII вв. Поэтому среди мыслителей сложилось убеждение, что научное объяснение мира (человека, природы и общества) возможно только при помощи законов и принципов механики. Наиболее крупными представителями этой формы материализма были: Д. Дидро (1713 – 1784), П. Гольбах (1723 – 1789) и другие французские просветители XYIII века.

«Вульгарный» материализм (лат. vulgaris – простой, обыкновенный), основатели которого немецкие мыслители, врачи-физиологи XIX века (Бюхнер, Фохт, Молешотт) упрощали проблему сущности сознания, сводили все мыслительные процессы к их физиологической основе. Они считали, что мозг так же выделяет мысль, как, например, печень – желчь; полагали, что содержание наших мыслей зависит от химического состава пищи, объясняя, например, рабство колониальных народов употреблением преимущественно растительных продуктов.

Антропологический материализм – специфическая разновидность материализма, которую разработал в XIX веке представитель немецкой классической философии Л. Фейербах (1804 – 1872), рассматривавший человека как центральную философскую проблему и одновременно исходный пункт своей материалистической философии.

Диалектический материализм – философия, которую разработали немецкие мыслители К. Маркс (1818 – 1883), Ф. Энгельс (1820 – 1895) и их последователи. Особенностью этой формы материализма было, во-первых, соединение материализма с диалектикой – методологией познания, требующей изучать явления в их изменчивости, противоречивости и взаимосвязи и, во-вторых, распространение идей диалектического материализма на область общественных явлений и исторический процесс («исторический материализм»).

Необходимо отметить, что хотя материализм и идеализм как противоположные онтологические учения возникли более двух с половиной тысячелетий назад, термины для их обозначения лишь в начале XYII века ввел в употребление немецкий мыслитель Г. Лейбниц (1646-1716).

Помимо материализма и идеализма как основных онтологических направлений в философии, существуют и другие онтологические концепции – пантеизм, дуализм, плюрализм.

От пантеизма следует отличать близкий ему по смыслу панентеизм(«все в боге») – учение, согласно которому не Бог «растворен» в природе, а наоборот: мир пребывает в Боге как основе и творце мироздания. Термин «панентеизм» был введен немецким философом-идеалистом К. Краузе (1781-18320), для названия своей концепции, по которой мир – создание Бога и, одновременно, способ его проявления; мир покоится в Боге, но не сливается с ним полностью и т.п. Не составляет труда заметить идейную близость этого типа онтологии к объективному идеализму. Элементы панентеизма усматривают в философии Г. Гегеля и в ряде других религиозно-идеалистических учений.

Для материализма, идеализма и пантеизма (панентеизма) общим является признание в мире только одной субстанции, одной первоосновы всех многообразных явлений действительности. Такой тип онтологии в философии получил название «монизм» (греч. monos – один, единственный). Философский монизм в решении проблемы количества субстанций в мире противостоит дуализму и плюрализму.

Дуализм (лат.dualis – двойственный) утверждает, что материя и дух – это две равноправные, не сводимые друг к другу и независимые друг от друга субстанции.Термин был введен немецким философом Х. Вольфом (1679-1754). На позициях философского онтологического дуализма стоял видный мыслитель Нового времени Р. Декарт (1596 – 1650).

Однако, понятие «дуализм» применяют не только в онтологии, но и в других учениях, утверждающих равноправие двух противоположных начал (напр., добро и зло, Бог и Дьявол в средневековых дуалистических ересях), а также для обозначения двойственности, непоследовательности мыслителя в решении какого-либо вопроса. Так, в частности, можно говорить о гносеологическом дуализме И. Канта, допускающего познание феноменального мира («мира явлений») и одновременно отрицающего возможность познания их сущности («вещи-в-себе»).

Сегодня термин «плюрализм» широко применяется в социально-политическом познании, как один из фундаментальных принципов устройства правового общества (плюрализм мнений, политический, экономический, культурный плюрализм и пр.).

Из вышеизложенного следует, что, несмотря на множественность онтологических теорий, большинство из них имеют либо материалистическую, либо идеалистическую направленность, что и позволяет считать именно материализм и идеализм базовыми концепциями онтологии.