Что общего между крайней необходимостью и необходимой обороной

Сходства, различия необходимой обороны и крайней необходимости.

Крайняя необходимость имеет ряд сходных моментов с необходимой обороной, их сближается социальная значимость, цели соответствующих действий их основания, одновременно с тем они отличаются друг от друга.

Статья 39 УК РФ характеризует крайнею необходимость следующим образом: действие совершенное в состоянии крайней необходимости является неприступными. Однако действия совершённые в состоянии крайней необходимости наиболее спорны с социальной или даже моральной точки зрения. При крайней необходимости происходит столкновение двух защищаемых законом интересов, из которых, предпочтения отдается большему за счет причинения вреда меньшему благу и этим вторым может оказаться человеческая жизнь. Сложность заключается в том, что эти отношения или интересы защищены законом одинаково и за их нарушение должна наступить ответственность.

Одним из важных сходств является понятие превышения пределов необходимой обороны и крайней необходимости, то есть защита правомерна только тогда, когда в процессе её осуществления не было превышения её пределов. Однако законодатель делает поправку, что превышением пределов защиты является только умышленные действия совершённые в процессе таковой защиты.

При крайней необходимости вред причиняется интересам, в равной степени охраняемым не только уголовным законом, но и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации. Во время осуществления акта необходимой обороны посягающей, то есть преступник выходит на это время из под охраны закона и вновь возвращается под охрану закона только после окончания необходимой обороны. Необходимая оборона не является преступной, если причиненный вред меньше, равен или даже несколько больше предотвращённого. В данном случае обороняющемуся лицу не нужно заботится о причинении вреда посягающему, однако необходимо учитывать возможность превышении пределов необходимой обороны.

При крайней необходимости предотвращаемый вред всегда должен быть меньше причиняемого. Действуя в условиях крайней необходимости, лицо должно отдавать себе, отчет в том, что вред, который он причиняет другим, охраняемым законам интересам, должен быть меньше вреда предотвращаемого. В ч.3 ст. 37 УК РФ указано, что лицо имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратится за помощью к другим лицам или органам власти.

Вред при крайней необходимости должен быть причинен третьим лицам. К ним относятся граждане и юридические лица, а также государство и общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, не причастные к созданию обстановке крайней необходимости, и интересами которых, однако, причиняется вред при спасении другого охраняемого интереса.[12]

Ситуация крайней необходимости довольно часто возникает в процессе осуществления медицинской деятельности. Например, нередко врач поставлен перед выбором: кому в первую очередь оказывать медицинскую помощь при проблемах с лекарственными средствами, медицинской техникой, квалифицированным персоналом и т.д. В отечественном дореволюционном праве считалось с читалось возможным спасение собственной жизни за счет жизни другого человека при крайней необходимости. Так Н. С. Таганцев писал: «Я бесспорно, могу лишить жизни другого человека, спасая себя.[13] Следовательно актом крайней необходимости признавалось причинение не только меньшего вреда по сравнению с предотвращенным, но и равному предотвращенному. Профессор М. Д. Шаргородский говоря об условиях правомерности причинения вреда при крайней необходимости применительно к трансплантации органов и тканей человека писал: «. разобравши» донора на части, можно спасти жизнь не одному, а нескольким лицам, а сточки зрения существующего решения вопроса о крайней необходимости это следует признать правомерным, так как ценой жизни одного спасается жизнь нескольких людей.[14] Однако он считал подобный подход не приемлемым: жизнь человека не может быть принесена в жертву даже для достижения цели спасения нескольких людей.

В соответствии с действующим уголовным законодательством и с точки зрения института крайней необходимости, не устанавливающих запрет на умышленное причинение смерти одному человеку для спасения нескольких и тем более множества людей, использование органов и тканей донора для спасения жизни нескольких сотен реципиентов не только правомерно, но и общественно полезно. Следовательно любой из нас может быть принесен в жертву для спасения нескольких человек, которым трансплантация жизненно необходима. В связи с этим С. С. Тихонова выступила с предложением дополнить статью 39 УК РФ со следующим содержанием: «Причинение вреда здоровью и жизни человека в состоянии крайней необходимости, совершённая в целях изъятия органов и тканей потерпевшего, не исключает преступного деяния».[15]

Из выше сказанного можно сделать вывод, что необходимая оборона и крайняя необходимость относятся к обстоятельствам исключающим преступность деяния, в этом отношении они совпадают, но при этом отличаются друг от друга, в том плане, что необходимая оборона направлена на защиту от преступного посягательства, тогда как крайняя необходимость направлена на защиту охраняемых законом интересов, путем причинения меньшего вреда, для избегания большего.

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 1392 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Советы юриста. Правовые документы.

Необходимая оборона и крайняя необходимость

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) и крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) относятся к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, а, следовательно, действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости не влекут уголовной ответственности и наказания. Тем не менее, существует достаточно тонкая грань между необходимой обороной и действиями, рассматриваемыми как превышение ее пределов, между крайней необходимостью и превышением пределов крайней необходимости. Кратко рассмотрим основные моменты: что такое необходимая оборона, каковы ее пределы, что такое крайняя необходимость и ее отличие от необходимой обороны.

Для оценки того, являются ли определенные действия необходимой обороной или нет, как правило необходимо установить наличие определенных обстоятельств, которые можно объединить в две группы: обстоятельства, относящиеся к посягательству и обстоятельства, относящиеся к защите.

Посягательство должно быть наличным, т.е. иметь место в действительности. Кроме того, посягательство должно быть общественно опасным. Например, некий человек, угрожая ножом, требует от вас отдать деньги. Состояние необходимой обороны начинается с момента начала посягательства и заканчивается в момент его окончания, т.е. когда посягающее лицо явно отказалось от своих намерений, обратилось в бегство, перестало осуществлять свои преступные намерения, обезоружено и т.д.

В отношении момента окончания состояния необходимой обороны, следует отметить, что при определенных обстоятельствах, оно может продолжаться и после фактического окончания посягательства. Но в этом случае, например, должно быть установлено, что обороняющийся, исходя из обстановки не смог определить, что посягательство уже прекратилось. А сделать это довольно сложно.

Поэтому нужно иметь в виду, что действия будут считаться необходимой обороной, если они совершены в период с фактического начала посягательства и до момента окончания посягательства.

Также необходимо отметить, что состояние необходимой обороны возникает и в тех случаях, когда обороняющийся имел возможность избежать нападения, например, убежать, обратиться к помощи других лиц, к правоохранительным органам и т.д. Это следует из ч.3 ст. 37 УК РФ. Кроме того, состояние необходимой обороны возникает и тогда, когда лицо защищает не себя, а других лиц, т.е. посягательство направлено не на него, а на кого-то другого. Например, мужчина, увидев, что некие лица явно пристают к девушке и угрожают ей физической расправой, вступается за нее.

В отношении обстоятельств, относящихся к защите.

Действия обороняющегося должны быть направлены на посягающее лицо или лиц (т.е. на того, кто нападает). Кроме того, указанные действия должны находиться в определенной соразмерности с действиями посягающего.

Безусловно, самым важным является вопрос соразмерности. Здесь необходимо учитывать два момента. Во-первых, если посягательство направлено на жизнь, здоровье обороняющегося или другого лица, или если есть реальная угроза такого посягательства, применение любого насилия в ответ может быть правомерным.

Если же посягательство направлено на другие ценности, например имущество, то нельзя совершать действия явно не соответствующие характеру посягательства. Например, лицо, обнаружив, что ему в карман залез вор-карманник, бьет его ножом. Или обнаружив, что некие лица забрались на садовый участок с целью украсть урожай, владелец участка стреляет из ружья и причиняет вред здоровью посягавших.

Нужно отметить, что необходимая оборона допускает причинение вреда нападающему больше, чем вред, который он может причинить обороняющемуся. Главное, чтобы ответный вред не был явно несоразмерным посягательству.

Безусловно, разнообразие жизненных ситуаций огромно. Бывают случаи, когда нападение происходит настолько быстро и неожиданно, что обороняющийся не может адекватно оценить степень опасности нападения. В этом случае действия обороняющегося могут быть расценены как необходимая оборона.

В отношении превышения пределов необходимой обороны нужно отметить, что действия, выходящие за рамки, изложенные выше, являются превышением необходимой обороны. Ответственность за такие действия предусмотрена например ст. 108 и 114 УК РФ. Нужно сказать, что уголовно наказываются только умышленные действия, превышающие пределы необходимой обороны. Т.е. обороняющийся действовал сознательно, допускал, что причиняет вред, явно несоразмерный посягательству и желал наступления этого вреда. Т.е. здесь можно говорить о желании осуществить своего рода расправу над нападавшим. Такие действия, как говорилось выше, являются уголовно наказуемыми.

Статья 39 УК РФ устанавливает, что не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

В отличие он необходимой обороны, когда возникает ситуация нападения одного лица на другое, при крайней необходимости опасность личности, ее правам или охраняемым интересам общества или государства возникает из-за, например, воздействия стихийных бедствий (ураганов, землетрясений, наводнений и т.п.), в результате аварий, транспортных происшествий, несчастных случаев, нападений животных и т.п. В некоторых случаях опасность может возникать и из-за противоправных действий третьих лиц. Например, для предотвращения развития пожара осуществляется проникновение в чужие квартиры и наносится вред имуществу. Или человек, везущий рожающую жену в роддом, у которого сломалась машина, берет чужую машину без согласия владельца и т.п.

Для того, чтобы действия могли быть расценены как крайняя необходимость, опасность, угрожающая личности, ее правам должна быть наличной, т.е. иметь место в действительности. Причинение вреда для предотвращения опасности, которая гипотетически может возникнуть в будущем, в качестве крайней необходимости не рассматривается. Кроме того, опасность должна быть реальной (а не кажущейся), т.е. реально угрожать личности и ее правам.

Для того, чтобы соответствующее причинение вреда в состоянии крайней необходимости было признано правомерным, необходимо, чтобы средства, которыми устраняется опасность были единственно возможными в сложившейся ситуации. Например, в случае ситуации с доставлением больного в больницу, если была реальная возможность вызвать скорую помощь, которая могла подъехать быстро, но человек вместо этого захватывает чужую машину, ситуации крайней необходимости не будет. Если же то же самое случилось на какой-нибудь загородной дороге, куда скорая помощь объективно будет ехать долго, то захват чужой машины может быть расценен как крайняя необходимость.

Для квалификации действий как крайней необходимости, нужно, чтобы соответствующие действия совершались именно в момент, когда наличествовала опасность, не раньше и не позже.

Важным моментом для квалификации действий как крайней необходимости, является соответствие причиненного вреда характеру опасности. При крайней необходимости причиненный вред ни при каких условиях не может быть равен или больше вреду предотвращенному (в отличие от необходимой обороны, при которой это допускается).

Например, никогда нельзя предотвращать опасность собственной жизни за счет жизни другого человека. Или уничтожать чужое имущество по стоимости и значению большее, чем имущество спасаемое.

Действия, превышающие пределы крайней необходимости влекут уголовную ответственность только если эти действия совершались умышленно.

Уголовный кодекс не содержит специальных статей об ответственности за действия, совершенные при превышении пределов крайней необходимости. В этом случае лицо привлекается к ответственности по тем статьям уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за соответствующие действия. Однако превышение пределов крайней необходимости рассматривается как обстоятельство, смягчающее ответственность.

Также необходимо отметить, что даже если причинение вреда будет признано крайней необходимостью и не будет влечь уголовной ответственности, с причинителя вреда может быть взыскано возмещение в порядке гражданского судопроизводства (ст. 1067 ГК РФ).

Отличительные особенности понятий «крайняя необходимость», «необходимая оборона», «причинения вреда при задержании преступника»

Общие черты крайней необходимости, необходимой обороны и причинения вреда во время задержания преступника

У необходимой обороны и крайней необходимости, а также у причинения вреда во время задержания лица, которое совершило незаконное действие, очень много общих аспектов. Их объединяет не только, что это способы гражданской самозащиты, иными словами граница самозащиты в виде правомерного поведения, но и их законодательный анализ в качестве обстоятельств, которые исключают преступный характер действия, а также социальная важность и основания правомерной деятельности, то есть факт наличия опасности для правоохраняемых интересов. Следует отметить, что данные понятия имеют и единый метод защиты правоохраняемых интересов, под которым понимается причинение определенного вреда. Также сходство отмечается в предмете, характеристиках соразмерности определенных действий и свойств превышения. Уголовная ответственность совершения данных деяний наступает только в ситуациях, когда вред причинен умышленно.

Важно отметить, что крайняя необходимость в виде самостоятельного способа гражданской самозащиты существенно отличается от двух иных ее способов, благодаря которым она становится самостоятельным уголовно-правовым институтом.

Основная разница между крайней необходимостью, необходимой обороной и причинением вреда во время задержания преступника

Ключевая разница между крайней необходимостью и другими указанными способами гражданской самозащиты заключается в следующем:

Отличия крайней необходимости, необходимой обороны и причинения вреда во время задержания преступника

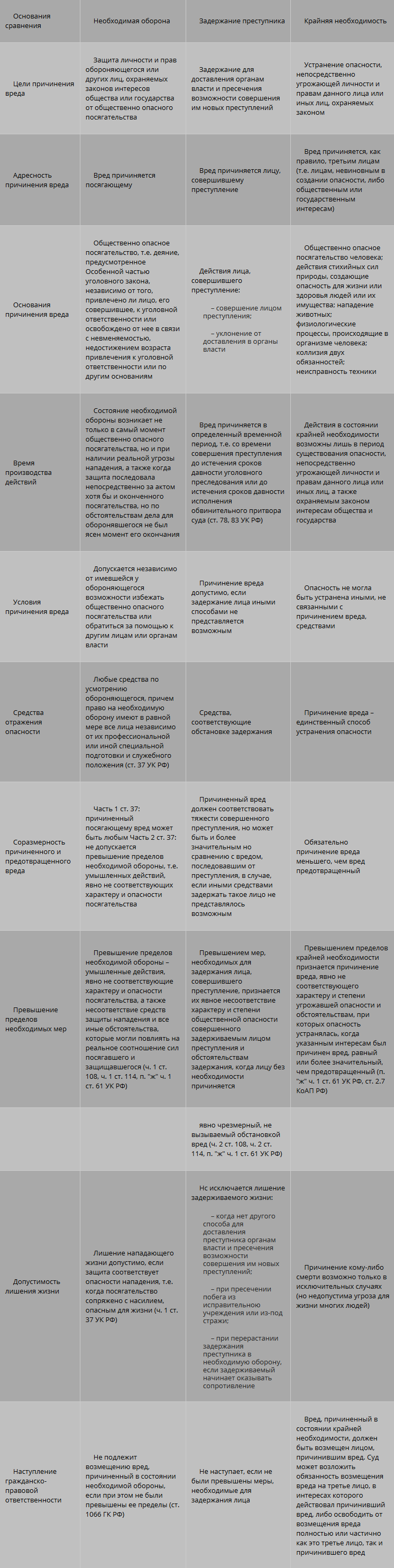

Более цельную картину сравнения данных отличий можно рассмотреть в таблице, в которой подробно рассмотрим, чем отличается необходимая оборона от крайней необходимости, а также от причинение вреда во время задержания:

Рисунок 1. Сравнительные признаки трех видов обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренных уголовным правом

Общие черты и различия крайней необходимости и необходимой обороны

Здравия, друзья! Давно не писал заметок на интересные темы и вот такой вопрос мне наконец-то встретился. В юридической практике встречаются преступные деяния, которые уголовного или иного наказания не предусматривают. Речь идет о необходимой самообороне и крайней необходимости.

Такие обстоятельства даже не расцениваются как преступное деяние, а считаются действиями вынужденного характера. Более того, в уголовном праве есть специальные нормы, регламентирующие подобные случаи. Я расскажу вам о том, какие статьи отвечают за подобные действия и какие виды наказаний могут быть предусмотрены. Чем отличаются и чем похожи данные понятия.

Определение терминов

Для дальнейшего обсуждения данной темы стоит обратить внимание на определение понятий. В законодательстве даны четкие определения, которые звучат так:

Обращение к самообороне при подобных обстоятельствах не будет считаться преступлением.

Основные положения законодательства по вопросу

В статье 37 УК РФ указано, что освобождение от ответственности за причиненный вред предусмотрено для нападающего лица, если пострадавший посягал на жизнь или здоровье виновного лица. Таким образом, действия обвиняемого лица будут считаться правомерными и называться необходимой самообороной или крайней необходимостью.

Фактически, речь пойдет о таких обстоятельствах, в которые попадает субъект и когда он вправе использовать все необходимые действия для своей защиты. Помимо подробного описания в статье УК РФ самообороны, есть еще и другие пункты, которые предусматривают освобождение ответственного лица от ответственности, когда опасности подвергаются государственный и общественный интересы, а обстоятельства не могут быть ликвидированы другим способом. Существенным моментом является то, что защищающийся гражданин не должен превышать пределы крайней необходимости. Если это произошло, то к уголовной ответственности он будет привлечен.

Схожие и различные черты крайней необходимости и необходимой обороны

Указанные понятия применяются в одной сфере, а значит, имеют массу схожих черт. В качестве общих характеристик можно указать:

Отличия крайней необходимости от необходимой обороны также существуют и описаны в действующем законодательстве. Звучат данные тезисы следующим образом:

Схожих черт и различий у этих двух понятий немало. От правильной интерпретации действий защищающегося будет определяться степень наказания и необходимость привлечения к ответственности. Чтобы доказать отсутствие умышленных действий, стоит учитывать указанные моменты. Некоторые подробности по теме можно узнать из видео:

Ключевые признаки деяний

Все действия со стороны защищающегося лица являются правоохранительными. Они становятся таковыми, если субъект допустил нарушение. Все допустимые действия, оговоренные законодательством, всегда носят односторонний характер.

Важным моментом является то, что, если нарушение допущено, обращаться за помощью к уполномоченным сотрудникам не требуется. В этой связи, действия защищающегося – это не просто правоохранительные, но и оперативные. Кроме указанных моментов, каждый гражданин должен понимать, что любые его действия могут быть оспорены в судебной инстанции.

Вместо итогов

Завершая написанное, можно подвести итоги и сделать такие выводы:

Необходимая оборона и крайняя необходимость: сходство и различия

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Суть и понятие, сходства и различия, превышение пределов необходимой обороны и крайней необходимости. Уголовно-правовая ответственность при превышении пределов необходимой обороны и крайней необходимости.

| Рубрика | Государство и право |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 26.11.2010 |

| Размер файла | 54,1 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Министерство образования РФ

Байкальский Государственный Университет Экономики и Права.

Филиал в г. Братске.

по дисциплине «Уголовное право»

Необходимая оборона и крайняя необходимость: сходство и различия

Алябышев Антон Андреевич

доцент Попова Наталья Петровна

ГЛАВА 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

1.1 Сущность и понятие необходимой обороны

1.2 Сущность и понятие крайней необходимости

ГЛАВА 2. Сходства необходимой обороны и крайней необходимости

ГЛАВА 3. Различия необходимой обороны и крайней необходимости

ГЛАВА 4. Уголовно-правовая ответственность при превышении пределов необходимой обороны и крайней необходимости

4.1 Превышение пределов необходимой обороны

4.2 Превышение пределов крайней необходимости

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов

В Уголовном Кодексе, принятом Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 1996 года и введенном в действие с 1 января 1997 года в Общей части предусматриваются обстоятельства, исключающие преступность деяния (Глава 8). В данной курсовой работе будут рассмотрены только два таких обстоятельства. Я рассматривал сходства и различия необходимой обороны и крайней необходимости.

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, важнейшими функциями необходимой обороны и крайней необходимости в условиях становления в России гражданского общества и правового демократического государства. Являясь элементом правовой системы, необходимая оборона способствует блокированию правонарушений и преступлений, служит гарантией законности, стабильности и правопорядка.

К сожалению, в России преступления совершаются повсеместно, и пока правоохранительные органы не могут обеспечить достаточную защиту своих граждан. Именно поэтому в УК РФ 1997 г. прописаны обстоятельства, исключающие преступность деяния, в частности, необходимая оборона и крайняя необходимость. Законодатель дает возможность человеку самостоятельно защищать свою жизнь и имущество, а также жизнь и имущество других лиц от неправомерного посягательства и при этом не нести ответственности за причинение вреда посягающему, и устранять опасность, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества и государства.

В Конституции Российской Федерации в ст. 45 сказано, что:

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Таким образом, эти права закреплены в Конституции РФ и любой человек может использовать данное ему право.

Естественно, что вред, причиненный в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, вряд ли будет признан общественно опасным (если не было превышение его пределов). Законодательное закрепление такой нормы как необходимая оборона дает возможность потерпевшему самостоятельно защищать законные общественные и личные интересы.

Целью данной курсовой работы является дать понятие необходимой обороны и крайней необходимости, выявить сходства и различия, а также определить уголовно-правовую ответственность при превышении пределов необходимой обороны и крайней необходимости.

ГЛАВА 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

1.1 Сущность и понятие необходимой обороны

Под необходимой обороной понимается правомерная защита от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. Каждый человек имеет право на защиту своих прав и законных интересов, прав и законных интересов других лиц, общества и государства от общественно опасного посягательства. Право на необходимую оборону вытекает из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь.

Необходимая оборона является обстоятельством, исключающим общественную опасность и противоправность, а, следовательно, преступность и наказуемость действий обороняющегося. Эти действия, хотя формально и подпадают (по внешним признакам) под признаки, предусмотренные уголовным законом деяния, на самом деле являются общественно полезными, поскольку служат интересам предотвращения и пресечения преступлений.

К общественным интересам, которые можно защищать путем причинения вреда посягающему, относятся общественный порядок, общественная безопасность. Стало быть, можно обороняться от хулиганских действий, от бандитизма, актов терроризма. К государственным интересам, подлежащим защите, относится государственная собственность, неприкосновенность границ, военная тайна. В этой связи возможна оборона от хищений, незаконного перехода границы и др.

Осуществление акта необходимой обороны со стороны этих лиц является их служебным долгом.

Необходимая оборона допустима и против незаконных действий должностных лиц, посягающих путем злоупотребления служебным положением на законные права и интересы граждан. Речь идет о заведомом, явном произволе. Если же действия должностного лица по форме, внешне соответствуют законным требованиям, то насильственное сопротивление, как правило, не может быть оправдано.

Защита же общественных отношений может осуществляется самыми разнообразными путями. С учетом этого в теоретическом плане необходимую оборону можно определить как защиту от посягательства путем причинения вреда посягающему, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны.

Необходимо подчеркнуть, что цель необходимой обороны заключается в защите охраняемых законом интересов, а причинение в процессе ее осуществления вреда посягающему носит вынужденный характер, порождается совершением с его стороны общественно опасного деяния.

Предоставление законом гражданам права на необходимую оборону является важным фактором их вовлечения в борьбу с общественно опасными, как правило, преступными посягательствами, воспитания граждан в духе товарищеской взаимопомощи и нетерпимости к нарушениям правопорядка.

Так как необходимая оборона может быть связана с известным риском для обороняющегося, закон не возлагает на граждан ее обязательное осуществление. При наличии к тому возможности граждане должны прибегать к необходимой обороне в силу предписания морали, которая поощряет защиту охраняемых законом интересов.

На основании ч. 3 ст. 37 УК РФ лицо имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Возможность избежать посягательства может выразиться в наличии условий вырваться, убежать, закрыться в помещении, создать другие препятствия для посягающего. Такая возможность сохраняется, когда лицо, подвергшееся посягательству, может использовать телефон для сообщения в милицию о нападении или приготовлении к нему либо обратиться к родственникам, соседям, знакомым, прохожим за помощью, вмешательство которых может остановить посягательство.

Для большинства граждан возможность осуществления необходимой обороны является их личным правом. Уклонение или отказ от использования этого права может вести лишь к моральному осуждению.

Основанием для необходимой обороны могут быть многие преступления, прежде всего посягательства на жизнь (убийство), здоровье, половую свободу, собственность. Им становятся отдельные административные проступки. Действие, предусмотренное законом, не обязательно должно иметь состав преступления. В частности, действия невменяемых, малолетних, создающих опасность причинения вреда, служат основанием для необходимой обороны.

Однако не каждое преступление служит основанием для необходимой обороны. Его не образуют неосторожные преступления, преступления, совершенные путем бездействия (халатность, неоказание помощи больному), и те умышленные преступления, которые немедленно и неотвратимо не влекут причинения вреда.

Требуется также, чтобы посягательство было наличным, т.е. уже начавшимся, но еще не прекращенным. Началом посягательства считается покушение на него. Предполагаемое посягательство не дает основания для необходимой обороны. Если посягательство окончено, то оборонительные действия недопустимы.

Необходимая оборона состоит в причинении вреда только посягающему. Вред может быть физическим и имущественным. Физический вред, например, состоит в лишении жизни посягающего.

Вред может выражаться и в ущербе здоровью. Например, Ш. в сквере напал на женщину С. и пытался ее изнасиловать. В борьбе С. откусила нос Ш., чем причинила тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимости обезображивания лица.

Имущественный вред при обороне может состоять в повреждении дорогостоящей одежды, в убийстве породистой собаки, используемой в качестве орудия нападения, в повреждении автомобиля и т.д.

Признаки необходимой обороны:

3. Соразмерность обороны.

Оборона признается своевременной, если она осуществлена в период от начала посягательства до его окончания. Нельзя обороняться, если посягательство окончено, если посягающий приведен в такое состояние, при котором он уже не представляет опасности. Правда, возможны случаи, когда обороняющийся в пылу борьбы, под влиянием душевного волнения, вызванного нападением, не заметил того, что посягающий прекратил общественно опасные действия, и продолжил оборону. Вопрос об ответственности за несвоевременную оборону решается в зависимости от наличия вины. Считается, что несвоевременная оборона по причине волнения является невиновной или может быть неосторожной, что исключает ответственность.

Необходимая оборона не является преступлением, если не было допущено превышение ее пределов. Под ними признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. В законе четко указано, что превышением пределов необходимой обороны являются только умышленные действия.

При превышении пределов необходимой обороны должно быть явное несоответствие защищаемых интересов и причиненного вреда. Характер посягательства зависит от блага, которому причинен вред: жизни, здоровью, собственности, свободам. Кроме того, требуется, чтобы этот явно несоответствующий вред был причинен умышленно.

1.2 Сущность и понятие крайней необходимости

Согласно ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

Анализ данной статьи показывает, что крайняя необходимость тех или иных действий правомерна, то есть исключает общественную опасность и противоправность деяния, лишь при наличии определенных условий, которые в совокупности характеризуют деяние как лишенное признаков преступления.

Состояние крайней необходимости возникает там, где сталкиваются два охраняемых законом интереса и сохранение одного (более важного) достигается принесением в жертву другого (менее важного). Лицо, оказавшееся в состоянии крайней необходимости, из двух зол выбирает меньшее и путем сознательного нарушения одного из интересов спасает другой, более важный по своему значению. Именно поэтому действия, совершаемые в состоянии крайней необходимости, полезны для общества, они правомерны и морально оправданы.

Условия правомерности акта крайней необходимости принято подразделять на относящиеся к грозящей опасности и к защите от нее. Опасность, исходящая из различных источников, должна:

1. Угрожать личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства.

3. Быть действительной (реальной).

4. Ее нельзя устранить другими средствами, не связанными с причинением вреда интересам третьих лиц.

Источники грозящей опасности при крайней необходимости могут быть самыми разнообразными. К числу их следует отнести: общественно опасное поведение людей (виновное и невиновное), к такому поведению можно отнести паникера, физиологические и патологические процессы, происходящие в организме человека (болезнь, голод и т.д.), стихийные силы природы (пожар, наводнение, ураган, землетрясение, горные лавины и др.), действие источников опасности, неисправность различных механизмов, нападение животных и прочее.

Например, сажая самолет «на брюхо» при не выпускающихся шасси, лётчик действует в состоянии крайней необходимости, поскольку в случае катастрофы самолета, вред будет гораздо значительней (как и человеческие жертвы, так и материальный ущерб), чем в случае посадки в условиях внештатной ситуации.

Другой пример наличия крайней необходимости. Ранение человека, которого необходимо срочно доставить в больницу.

Правомерно в этих условиях использовать личную автомашину третьего лица без согласия хозяина или даже вопреки его несогласия, если иной возможности в этот момент для спасения раненного нет.

Наличная опасность, то есть непосредственно угрожающая причинением существенного вреда индивидуальным или общественным интересам. Наличность опасности означает, что она возникла, существует и еще не миновала. Как уже миновавшая, так и лишь возможная в будущем опасность не могут породить состояния крайней необходимости.

Опасность должна быть действительной, то есть она должна непосредственно угрожать, а не быть плодом чьего-то вымысла.

Как уже отмечалось выше, на определенные категории лиц возложены специальные обязанности по борьбе с теми или иными опасностями. Наличие опасности, угрожающей их жизни, здоровью и другим личным интересам, в большинстве таких случаев не является основанием для оправдания состоянием крайней необходимости уклонения от выполнения своего служебного долга. Это относится к ситуациям задержания опасных преступников сотрудниками милиции. Выполнению военнослужащими боевого приказа и т. п.

Как уже отмечалось, существуют также условия правомерности акта крайней необходимости, относящиеся к защите от грозящей опасности:

1. Защита направлена на охрану интересов личности, общества и государства.

2. Вред при крайней необходимости причиняется не лицам, создавшим опасность, а третьим лицам (посторонним).

3. Защита должна быть своевременной.

4. Защита не должна превышать пределов необходимости. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть не менее значительным, чем вред предотвращенный.

В тех случаях, когда имеет место провокация крайней необходимости, то есть искусственное создание опасности в качестве повода для умышленного совершения преступления, ответственность наступает на общих основаниях (как за умышленное создание соответствующей опасности, если эти действия образуют конкретный состав преступления, так и за умышленное причинение вреда правоохраняемым интересам в процессе ее устранения).

Защита должна быть своевременной. Она должна соответствовать во времени грозящей опасности.

Защита не должна превышать пределов необходимости. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости. Должен быть менее значительным, чем вред предотвращаемый. Причинение вреда, равное тому, который мог наступить, или вреда большего, не может быть оправдано состоянием крайней необходимости. В частности, нельзя спасать одно благо за счет причинения вреда равноценному благу (например, спасать свою жизнь за счет жизни другого человека).

В законе нет указания на то, чтобы причиняемый вред был наименьшим из всех возможных, этот вред лишь должен быть менее значительным по сравнению с предотвращаемым вредом. Однако в законе есть указание, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен.

На мой взгляд, такое положение вещей неправильно и здесь налицо несовершенство нашего законодательства. Ведь во имя спасения человека или других интересов может быть причинен довольно существенный вред, например материальный. Перспектива его возмещения может оттолкнуть человека от выполнения каких-либо действий направленных на устранение угрожающей опасности.

ГЛАВА 2 Сходства необходимой обороны и крайней необходимости

Главным сходством, по моему мнению, является то, что уголовный закон официально разрешает причинить какой-либо вред чьим-то интересам или человеку с целью сохранения интересов или здоровья (жизни) другого лица. Но при этом закон указывает конкретные условия при которых можно причинять чему-либо или кому-либо вред. Таким образом, даже лишение жизни другого человека не будет являться преступлением, если были соблюдены все условия правомерности защиты или действий при крайней необходимости.

При необходимой обороне тоже происходит выбор между большим и меньшим злом. Я думаю, что никто не осудит человека, когда он совершит убийство с целью спасения своей или чужой жизни. В данном случае, совершая убийство, не только спасает чью-то жизнь, но восстанавливает социальную справедливость, ведь он отражает опасное для жизни посягательство.

Таким образом, при использовании и необходимой обороны, и крайней необходимости нарушается одни, охраняемые законом интересы, с целью предотвращения причинения вреда другим, охраняемым законом, интересам.

Уголовный закон позволяет использовать право на необходимую оборону и крайнюю необходимость всем гражданам, однако он не обязывает использовать это право и за отказ от использования этого права не влечет никакой уголовной ответственности.

В то же время на некоторых людей законом возложена правовая обязанность использовать это право в соответствующих ситуациях. Такая обязанность лежит на работники пожарной охраны, военнослужащих, сотрудниках милиции, других подразделений органов внутренних дел, и др. профессиональная деятельность таких работников связана с ситуациями, в которых они обязаны защитить чьи-то интересы, а также и свои собственные.

Если рассматривать сходство необходимой обороны и крайней необходимости со стороны признаков, которые им присущи, то в том и другом случае общим признаком является наличность посягательства или опасности. Данный признак понимает под наличностью опасности или посягательства то, что опасность должна возникнуть, существовать и еще не окончится. Как оконченное, так и лишь возможное в будущем посягательство не может вызвать состояния необходимой обороны, то же правило действует и по отношению к крайней необходимости.

Еще одним общим признаком является действительность реальность посягательства или опасности. Другими словами, угроза причинения вреда должна существовать не только в воображении обороняющегося или действующего в состоянии крайней необходимости, но и в объективной действительности.

Как сказано в статьях 37 и 39 УК РФ действия в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости могут осуществляться не только в своих интересах, но и в интересах другого лица, а также охраняемых законом интересах общества и государства.

Защита, как при необходимой обороне, так и при крайней необходимости должна совпадать по времени с общественно опасным посягательством или с грозящей опасностью. Пределы осуществления права на защиту определяется во времени начальным и конечным моментом самого посягательства, при крайней необходимости моментом начала опасности и моментом ее окончания. Преждевременная или запоздалая защита не имеет ничего общего с рассматриваемыми обстоятельствами, исключающими преступность деяния.

Одним из самых важных сходств является понятие превышения пределов необходимой обороны и крайней необходимости. Защита правомерна только тогда, когда в процессе её осуществления не были превышены её пределы. Однако, законодатель делает поправку, что превышением пределов защиты являются только умышленные действия, совершенные в процессе таковой защиты.

Действия, совершенные и в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости являются всегда правомерными, если при этом не были превышены пределы защиты от посягательства (опасности).

Даже если превышены пределы защиты от опасности (посягательства), то это все равно считается смягчающим обстоятельством на что прямо указано в пункте «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ («Обстоятельства, исключающие преступность деяния»).

ГЛАВА 3 Различия необходимой обороны и крайней необходимости

Крайняя необходимость имеет ряд сходных моментов с необходимой обороной. Их сближают социальная значимость, цели соответствующих действий и основания этих действий. Вместе с тем они существенно отличаются друг от друга.

Источником опасности, создающей по уголовному праву состояние крайней необходимости, выступают, в отличие от необходимой обороны, не только действия человека. Эти источники могут быть самыми разнообразными Наумов А. В. практика приминения Уголовного Кодекса Российской Федерации. :

1. Действия сил природы, различных стихий (огонь, вода и т.д.), то есть объективные процессы, происходящие в природе, например землетрясение, наводнение, ураганы, горные лавины, снегопады и т.д., которые создают опасность для жизни и здоровья людей, их имущества.

2. Нападение животных.

3. Неисправность различных механизмов (например, транспортных средств).

4. Физиологические, патологические процессы (болезнь, состояние голода и т.д.), если, например, человек, заблудившийся в тайге, спасаясь от голода, убивает дикое животное или птицу, на которых охотиться вообще запрещено.

5. Коллизия двух опасностей (свидетель, вызванный в суд для дачи показаний, остается с тяжелобольным родственником, оказывая тому необходимую помощь).

При необходимой обороне вред причиняется только посягающему и только человеку.

При крайней необходимости, как правило, лицу, не связанному с созданием опасности другой личности, его правам, государственным и общественным интересам.

При крайней необходимости вред причиняется интересам, в равной степени охраняемых не только уголовным законом, но и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Во время осуществления акта необходимой обороны посягающий, то есть преступник, выходит на это время из под охраны закона и вновь возвращается под охрану под охрану закона только после окончания необходимой обороны.

Необходимая оборона непреступна, если вред причиненный меньше, равен или даже несколько больше предотвращенного. В данном случае обороняющемуся лицу не нужно заботится о причиненном вреде посягающему, однако не надо забывать о превышении пределов необходимой обороны.

При крайней необходимости причиненный вред должен быть всегда меньше, чем предотвращенный. Действуя в условиях крайней необходимости, лицо должно отдавать себе, отчет в том, что вред, который он причиняет другим, охраняемым законом интересам, должен быть меньше вреда предотвращаемого.

Необходимая оборона допускается и тогда, когда обороняющийся имел возможность защитить государственные, общественные и личные интересы, не прибегая к причинению вреда посягающему. В ч.3 ст. 37 УК РФ сказано, что право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратится за помощью к другим лицам или органам власти.

Состояние крайней необходимости исключается, ели устранение опасности было возможным без причинения вреда третьим лицам. На это прямо указывается в ч. 1 ст. 39 УК РФ «…опасность не могла быть устранена иными средствами…» То есть состояние крайней необходимости будет только тогда правомерно, когда причинение вреда одним охраняемым законом интересам, во имя спасения других (более значимых) интересов будет являться действительно крайним случаем в сложившейся ситуации.

Если необходимая оборона помогает бороться с преступностью и воспитывать в обществе нетерпимость к преступным элементам, а также желание защищать свои и чужие интересы, в том числе и интересы государства, то крайняя необходимость вынуждает человека причинять вред вследствие действия каких-либо природных сил, механизмов, а также физического и психического состояния человека.

Еще одним важным отличием является вопрос о возмещении причиненного вреда. Как было сказано выше, вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит, а вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит возмещению, если суд не примет иного решения.

Особенная часть УФ РФ не содержит специальных норм, предусматривающих ответственность за превышение пределов крайней необходимости, аналогичных тем, которые предусмотрены в ст. 108, 114 УК РФ. А, значит, ответственность за превышение пределов крайней необходимости будет по соответствующим статьям Особенной части, но со ссылкой на пункт «ж» ст. 61 УК РФ (Обстоятельства, смягчающие наказание).

В уголовном праве советского периода стала доминировать та точка зрения, согласно которой спасение собственной жизни за счет жизни другого человека нельзя считать актом крайней необходимости, а следует рассматривать как грубейшее нарушение норм морали, как причинение равного вреда, не исключавшего уголовной ответственности. Актом крайней необходимости стало признаваться причинение меньшего вреда по сравнению с вредом предотвращаемым.

Однако, он считал подобный подход неприемлемым: жизнь человека не может быть принесена в жертву даже для достижения цели спасения нескольких людей.

Острая потребность в органах и тканях человека для трансплантации не должна порождать самого состояния крайней необходимости. В УК РФ предусматривается уголовная ответственность за данное преступление до 20 лет лишения свободы (п. «м» части 2 ст. 105 УК РФ).

ГЛАВА 4 Уголовно-правовая ответственность при превышении пределов необходимой обороны и крайней необходимости

Согласно ч.2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Поскольку в законе не раскрыто содержание понятия «посягательство», его характер и опасность, в литературе высказано суждение, что превышение пределов необходимой обороны является оценочной категорией, зависящей от усмотрения суда. В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 года, назвал следующие виды превышения пределов необходимой обороны:

3. Причинение тяжкого вреда при мнимой обороне, недопустимого в условиях отражения действительного посягательства.

Например, при оскорблении человека на улице он причиняет обидчику тяжкие телесные повреждения.

В данном случае совершенно очевидна несоразмерность средств и методов защиты характеру и опасности посягательства. При выборе средств и методов защиты принимается во внимание главным образом ценность охраняемого объекта.

Интенсивность, как одна из важнейших характеристик посягательства, является реальным выражением и воплощением вовне целей и намерений субъекта.

Принципиальное значение имеет положение закона о том, что «право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения» (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Тем самым, сделана попытка уравнять в правах при осуществлении акта необходимой обороны частных лиц и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, к которым на практике всегда предъявлялись в этом отношении повышенные требования.

В тех же случаях, когда в ситуации необходимой обороны должностные лица правоохранительных и контролирующих органов превышают ее пределы, ответственность должна наступать именно за эксцесс обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ или ч. 1 ст. 144), а не за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Важным моментом, без учета которого нельзя правильно решить вопрос о пределах обороны в конкретном случае, является установление реального соотношения сил посягающего и обороняющегося, характеристики личности посягающего, психического состояния обороняющегося.

Пленум Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14 обратил внимание на данное обстоятельство, указав, что «в случаях душевного волнения, вызванного нападением, его внезапностью, обороняющийся не всегда в состоянии точно взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства защиты, что естественно, может иногда повлечь и более тяжкие последствия, за которые он не может нести ответственность». Следовательно, вред, причиненный посягающему в процессе необходимой обороны в ряде случаев может превышать тот вред, которым угрожало общественно опасное посягательство.

Пленум Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14 в своем постановлении указал, что если обороняющийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии внезапно сильно возникшего волнения, действия виновного подлежит квалифицировать по статье 105 или статье 111 УК РСФСР 1960 года (убийство при превышении пределов необходимой обороны или тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны). Однако следует помнить, что внезапно возникшее сильное волнение (физиологический аффект) бывает разным по содержанию: страх, ужас, гнев, ненависть и т. д.

Аффект страха является реакцией самозащиты. Он возникает от опасности посягательства, которая воспринимается как угрожающая наиболее важным благам (например, жизни). Оценка опасности может быть преувеличенной, то есть ошибочной. В этом случае допущенное превышение пределов необходимой обороны не может считаться умышленным. Если же посягательство вызвало аффект гнева или ненависти, то совершенное под его влиянием преступление, как не связанное с защитой, следует квалифицировать по ст. ст. 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта), 113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта) УК РФ.