Что означает басня осел и соловей

Анализ басни «Осел и соловей»

Осел увидел Соловья И говорит ему: “Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище. Хотел бы очень я Сам посудить, твое услышав пенье, Велико ль подлинно твое уменье?” Тут Соловей являть свое искусство стал: Защелкал, засвистал На тысячу ладов, тянул, переливался; То нежно он ослабевал И томной вдалеке свирелью отдавался, То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало все тогда Любимцу и певцу Авроры: Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, И прилегли стада. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался И только иногда, Внимая Соловью, пастушке улыбался. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом: “Изрядно,- говорит,- сказать неложно, Тебя без скуки слушать можно; А жаль, что незнаком Ты с нашим петухом; Еще б ты боле навострился, Когда бы у него немножко поучился”. Услыша суд такой, мой бедный Соловей Вспорхнул и – полетел за тридевять полей. Избави, бог, и нас от этаких судей.

Краткое содержание

Осел узнал, что соловей был большим мастером петь. Он попросил соловья продемонстрировать собственное мастерство. Соловей начал красиво петь. Его пением заслушались все. Осел хоть и похвалил певца, но дал совет для улучшения собственного таланта взять уроки у петуха во дворе.

Мораль

Анализ басни

История создания

В 1811 г. в «Чтении в Беседе любителей русского слова» была опубликована басня И. А. Крылова «Осел и соловей». Об истории ее написания В. Кеневич рассказал следующий случай. Крылова пригласил к себе «какой-то вельможа» (вероятно, граф Разумовский, либо князь А. Н. Голицын) с просьбой прочитать свои басни. Баснописец сделал это с большим артистизмом, надеясь на похвальный отзыв. Вельможа сдержанно поблагодарил Крылова, спросив при этом: «… почему вы не переводите так, как Ив. Ив. Дмитриев?». Вернувшись домой, раздосадованный поэт описал эту сцену в новой басне.

Иллюстрация художника М. Гужавина

Смысл названия

Основная тема

Основная тема произведения — насмешка над мнимыми ценителями поэзии.

Крылова не следует упрекать в выглядящем самонадеянно сравнении своего творчества с чудесным пением Соловья. Поэт по достоинству оценивал свои басни, вошедшие в золотой фонд русской литературы.

Не менее точным является и сравнение неблагодарного вельможи с Ослом. Не придав особого значения творчеству приглашенного им самим автора, он упоминает И. И. Дмитриева. Этот поэт вместе с Карамзиным стоял у истоков русской поэзии, оставил очень богатое литературное наследство, включающее стихотворения, сказки, басни и другие произведения. Однако вельможу больше привлекает творчество Дмитриева в качестве переводчика. Именно отсутствием переводов он попрекает Крылова.

Крылов сравнивает переводы с кукареканьем. Они обладают определенной ценностью, но все же не могут считаться проявлением истинного таланта.

Проблематика

В незатейливой на первый взгляд басне заложена очень серьезная проблема, ставшая актуальной в России еще с правления Петра I: преклонение высшего общества перед европейским искусством в ущерб национальному.

В России уже давно появились свои талантливые поэты (Соловьи), но их судьи (Ослы) до сих пор отдают предпочтение античным и западным произведениям. Они считают, что лучший вид деятельности для национальных творцов — перевод классических образцов поэзии.

Композиция басни последовательная: основная часть и финальный нравоучительный вывод автора.

Чему учит автор

Огорченный от посещения вельможи Крылов страстно желает, чтобы в среде высшего общества появились люди, способные по достоинству оценить национальную поэзию. Избавление от невежественных судей — необходимое условие для развития всей русской литературы и искусства.

Урок литературы в 6 классе «Крылов. Осел и соловей»

Читать текст онлайн

Осел увидел Соловья И говорит ему: «Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище. Хотел бы очень я Сам посудить, твое услышав пенье, Велико ль подлинно твое уменье?» Тут Соловей являть свое искусство стал: Защелкал, засвистал На тысячу ладов, тянул, переливался; То нежно он ослабевал И томной вдалеке свирелью отдавался, То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало все тогда Любимцу и певцу Авроры; Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, И прилегли стада Чуть-чуть дыша, пастух им любовался И только иногда, Внимая Соловью, пастушке улыбался. Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом, «Изрядно, — говорит, — сказать неложно, Тебя без скуки слушать можно; А жаль, что незнаком Ты с нашим петухом; Еще б ты боле навострился, Когда бы у него немножко поучился», Услыша суд такой, мой бедный Соловей Вспорхнул — и полетел за тридевять полей. Избави бог и нас от этаких судей.

Автобиографичность текста

То, что описанная тематика важна для писателя, доказывает тот факт, что сказка-басня была написана им сразу после произошедшего в жизни реального события. Оно настолько впечатлило Крылова, что он за один вечер излил на бумаге свою обиду в лучшей форме, на которую был способен, — в стихотворном произведении.

На светском приеме Крылов, который был знаменит прежде всего как переводчик произведений Лафонтена, прочитал вслух несколько своих текстов. Он сделал это мастерски, публика пришла в восторг. Однако один из присутствующих не сдержался и позволил себе критику Крылова, сравнив его с еще одним баснописцем тех лет, Дмитриевым, популярным, но не столь талантливым. Автора настолько задела эта критика, что, вернувшись домой, он написал текст, полный ярости и желчи. В этом и заключается описание автобиографической первоосновы произведения.

Басня написана Крыловым на тему, которая волновала ему. Суть произведения и его совет талантливым людям — не стоит обращать внимания на критику бездарностей. Крылов сам столкнулся с этой проблемой и прекрасно понимал, каково негативное влияние критики от неучей. Они лишают одаренных мастеров веры в себя, приводят к тому, что выдающиеся произведения искусства начинают оцениваться не с позиции художественных достоинств, а с точки зрения понятности и доступности.

Вот как можно изложить кратко анализ произведения, его главную мысль, мораль, особенности выражения и передачи образной системы.

Анализ басни Осёл и соловей, герои басни

Главными героями басни являются осел и соловей. Басня начинается прямо с развития событий. Каждый из героев выступает показателем противоположных качеств.

Соловей – это прекрасно поющая птица. Его пение нравится всем. Голос ему дан природой. В виде соловья Крылов показывает человека, мастера своего дела. Соловей гордится своим голосом, ведь каждый, кто услышит его пение, тот высоко ценит его талант. Крылов хорошо подобрал слова для описания обстановки вокруг соловья, а также реакции других животных. У осла же наоборот, нет ни слуха, ни голоса. Несмотря на это он считает, что вправе оценивать талант соловья. Из – за того, что он не имеет музыкального слуха, он говорит, что даже петух бы спел лучше. Сравнив соловья и петуха это еще больше дает нам убедиться насколько осел глуп. Этим он обижает соловья, ведь его пением восхищаются все. Сопоставив соловья и петуха, осел тем самым, показывает, что не имеет никакого представления о настоящем искусстве пения.

В роли осла, наоборот, человек, не имеющий понятия об этом ремесле. Несмотря на то, что осел, ничего не понимает в пении, он говорит соловью, что тот плохо поет. Часто такое случается и среди людей. Человек, ничего не понимающий в профессии указывает мастеру, что и как делать. В данной басне осел поставлен как невежда.

Смысл басни в том, что часто не разбирающиеся в какой – то профессии люди дают советы мастерам. Они критикуют и указывают, что они что – то делают неправильно. Но ведь реальную критику может давать такой же профессионал, как и этот человек. В данном случае профессионал – это соловей. И критику давать могут только такие же соловьи, как и он.

Автор высмеивает неуважение осла к соловью. Он дает понять, что нельзя судить кого – то, если сам в этом не разбираешься. Но ведь здесь говориться не только о них, а также и об обычных людях. В повседневной жизни у людей случается то же самое.

Прежде чем судить кого – то нужно подумать, а умеешь ли ты сам это делать. Если человек не имеет понятия об этом ремесле, то и судить об этом он тоже не может.

Для этого потребуется доказать, что осуждающий человек не может сделать что – то подобно профессионалу. В данном случае, если бы соловей попросил осла спеть также, то тот, естественно бы не смог. Таким образом, он бы и смог доказать, что осел не вправе судить его пение.

Краткое содержание

Анализ стихотворения «Осел и соловей» следует начинать с обрисовки сюжетной канвы, описания событий, о которых говорит баснописец. Основные события выглядят следующим образом:

Так выглядит краткое содержание небольшого, но очень емкого и образного текста. Главных героев два.

Они вынесены в название, именно на их противостоянии и строится басня. Сюжет линейный, что в целом характерно для басенного творчества.

Басня Ларчик

Случается нередко нам

Где стоит только догадаться За дело просто взяться.

К кому-то принесли от мастера Ларец. Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался; Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом, Так; он и без замка; А я берусь открыть; да, да, уверен в этом; Не смейтесь так исподтишка! Я отыщу секрет и Ларчик вам открою: В механике и я чего-нибудь да стою». Вот за Ларец принялся он: Вертит его со всех сторон И голову свою ломает; То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной Качает головой; Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается: «Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвется. Потел, потел; но, наконец, устал, От Ларчика отстал И, как открыть его, никак не догадался: А Ларчик просто открывался.

Вариант 3

Произведение представляет собой краткий иронический рассказ, именуемый по жанровой направленности басней, основной тематикой которой становится изображение в насмешливом виде мнимых ценителей поэтического творчества.

Главными персонажами басни являются Соловей, символизирующий творческого, талантливого человека, и Осел, представленный в образе самонадеянного и бестолкового вельможи.

Композиционная структура произведения является последовательной, состоящей из основной части и финального нравоучительного авторского вывода.

Сюжетная линия басни представляет собой историю о встрече Соловья, являющегося большим певческим мастером, с Ослом, решившим лично убедиться в необычайном таланте певчей птицы. Соловьиное пение поражает всех присутствующих, однако Осел, возомнивший себя более грамотным в певческой науке и скромно похваливший Соловья, назидательно делает ему внушение о необходимости прохождения дальнейшего обучения у дворового петуха.

Моральная идея басни состоит в невозможности признания истинным талантом искусства кукареканья.

Смысловая нагрузка басни отражается в подчеркивании автором невежественности высокопоставленных чиновников, стремящихся руководить вещами, в которых ничего не смыслят, критикующих и дающих советы тем, кто в этом не нуждается. Тем самым поэт иллюстрирует негативные человеческие черты характера в виде глупости, ограниченности, высокомерия, самоуверенности, раздутого самомнения.

Басня раскрывает авторский замысел при помощи средств художественной выразительности в виде метафор и сравнений, заключающийся в необходимости дальнейшего развития национального литературного творчества при условии появления людей, разбирающихся во всех сферах искусства, а также скорого избавления от невежественных, необразованных тупиц, пытающихся принимать судьбоносные решения.

Басня Листы и корни читать

В прекрасный летний день, Бросая по долине тень, Листы на дереве с зефирами шептали, Хвалились густотой, зеленостью своей И вот как о себе зефирам толковали: «Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, Раскидисто и величаво? Что б было в нем без нас? Ну, право, Хвалить себя мы можем без греха! Не мы ль от зноя пастуха И странника в тени прохладной укрываем? Не мы ль красивостью своей Плясать сюда пастушек привлекаем? У нас же раннею и позднею зарей Насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами Почти не расстаетесь с нами». «Примолвить можно бы спасибо тут и нам»,- Им голос отвечал из-под земли смиренно. «Кто смеет говорить столь нагло и надменно! Вы кто такие там, Что дерзко так считаться с нами стали?» — Листы, по дереву шумя, залепетали. «Мы те,- Им снизу отвечали,- Которые, здесь роясь в темноте, Питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час! Да только помните ту разницу меж нас: Что с новою весной лист новый народится, А если корень иссушится,- Не станет дерева, ни вас».

Басня Ларчик — анализ

«Ларчик» — это знаковое для великого баснописца произведение. Анализ басни Крылова Ларчик обычно начинается с конца, с фразы «А ларчик просто открывался». Этими словами Крылов говорит, что не стоит слишком усложнять поставленные задачи, не попробовав решить их самым простым способом.

Но в данном контексте немалое значение имеют и длительные потуги опытного мастера, нелепые подсказки публики. Это — олицетворение попыток понимания самого Крылова. Писатель утверждает, что не нужно тщательно подбирать ключ к его басням — чаще всего, он лежит прямо на поверхности!

Есть и другой вариант прочтения этого произведения. Писатель так и не дал читателю конкретно понять — как именно был открыт ларец? Из этого вытекает еще одна мораль басни Крылова Ларчик — единственно верного решения не имеет ни одна проблема, каждое дело требует особенного подхода. Читатель сам должен понять — действительно ли ларчик не имел замка, или механик просто не смог его найти.

Конфликт

Современники рассказали, что вдохновил поэта к созданию произведения случай из его жизни. Высокопоставленный вельможа, выслушав артистичное исполнение Крыловым басен, похвалил сочинителя, однако пожурил его за то, что тот не берет пример с другого автора (писавшего гораздо слабее, чем Крылов). Выплеснув в басне свою обиду, Иван Андреевич все же сумел создать иллюстрацию типичного разногласия между бесспорно талантливым творцом и несведущим, но самоуверенным критиком. Конфликт обречен быть вечным. Его многократная проекция в нашу жизнь свершилась с наступлением времен, когда «кухарка стала править государством». Творцам, испытавшим минуты мучительного недоумения, когда влиятельные лица снисходительно похлопывали их по плечу, говоря откровенные глупости об их произведениях, отрадно увидеть аллегорическое изображение этой коллизии таким, как его представляет басня «Осел и Соловей».

История создания баснри Осёл и Соловей

Эта басня была написана И. А. Крыловым в 1811 году. О том, какой случай лёг в основу её сюжета, рассказал один из критиков.

Один вельможа, решив познакомиться с Крыловым и оказать ему покровительство, пригласил его к себе в гости и там попросил прочитать две-три басенки. Крылов согласился и артистически прочитал несколько басен, в том числе одну, заимствованную из Лафонтена. Вельможа выслушал их благосклонно и глубокомысленно сказал: «Это хорошо; но почему вы не переводите так, как Иван Иванович Дмитриев?» — «Не умею», — скромно отвечал поэт. Тем разговор и кончился. Возвратясь домой, задетый за живое баснописец написал басню «Осёл и Соловей».

Современники восхищались мастерством Крылова-рассказчика в этой басне. Они отмечали изумительную «естественность в изображении характеров». Например, Осёл-невежда, ничего не понимающий в искусстве, убедительно передаёт мнения других и с их слов фамильярно захваливает певца, обращая к нему слова «дружище» и «мастерище». Ему хочется встать на одну доску с прославившимся певцом. Но вместе с тем он полон самомнения и желает сам судить о пении Соловья. Но так как Осёл в баснях всегда глуп и в искусстве, тем более в музыке, ничего не понимает, то читатель предугадывает его суждение. На этом ожидании держится интерес басни. Наконец, современники восхищались и тем, как Крылов сумел передать пение Соловья. Они считали, что никто из прежних баснописцев и даже лирических поэтов не смог в такой живописной и выразительной форме описать пение Соловья, которое напоминало целый «мелодический концерт». Это произошло и потому, что Крылов был наделён необычайно богатым воображением, и потому, что он сам был неплохой музыкант. Баснописец передал пение Соловья изобретательным сочетанием разнообразных глаголов, изображающих мелодические голосовые колена, которые выделывает Соловей. Искусство Соловья производит чудесное действие на всех, кто его услышал, внося успокоение в природу и в жизнь людей. «В богатом своём воображении, — писал другой критик, — он нашёл ещё прелестную картину, которая увенчивает изображение и довершает очарование, произведённое пением Соловья»:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, И прилегли стада. Чуть-чуть дыша, пастух им любовался И только иногда, Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Итак, читатель знает, сколь чарующе пение Соловья, и ждёт суда Осла, но «суд» сразу обличает в нём напыщенного невежду.

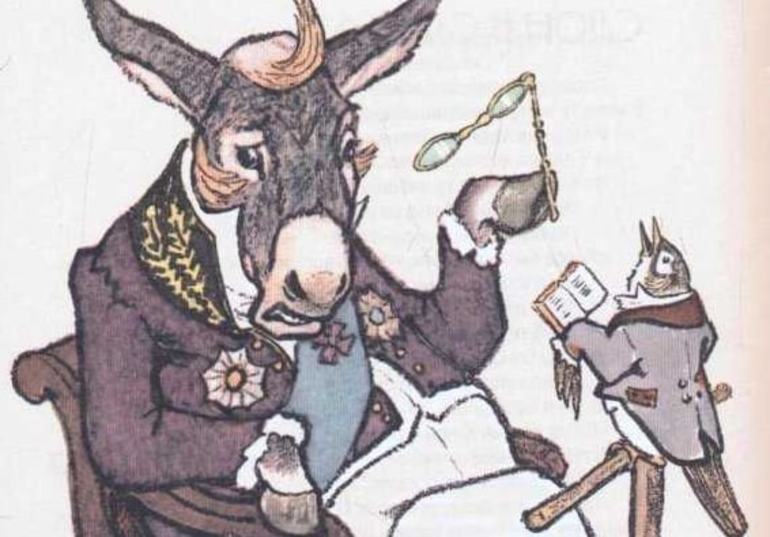

Художественные средства

Автор щедро использует для изображения характеров, стиля речи героев, описания нелепости ситуации. Прежде всего в ход идет противопоставление. Осел, олицетворение упрямства и глупости, контрастирует с Соловьем — символом вдохновения и поэзии. Грубоватая речь Осла сразу же выявляет его неотесанную и амбициозную натуру. Он обращается к Соловью по-простецки: дружище, мастерище… Осел слыхал о прелестном пении Соловья, но сомневается: «…велико ль подлинно… умение?» Ответ Соловья — райское пение — приводит всё вокруг в восторг. Существительному «уменье», которое употребил Осел, противопоставляется искусство, явленное Соловьем.

Автор предлагает каскад усиливающих друг друга глаголов, передавая неповторимо прекрасную трель: «защелкал», «засвистал», «переливался», «тянул», «нежно ослабевал», «свирелью отдавался», «дробью рассыпался». Басня «Осел и Соловей» рисует полную гармонию, которая возникает в природе и в душах людей от песни Соловья. Недаром автор здесь использует высокую лексику: любимцу всё внимало, затихло, стада прилегли. Ощущается пасторальный мотив. Повествование достигает кульминации, когда пастушок слушает Соловья «чуть-чуть дыша». Едва песня смолкает, Осел бросает свою тяжеловесную оценку: «Изрядно!» Крылов умножает сатирический эффект, описывая, как реагирует на трепетное искусство певца «глубокомысленный» критик: тупо «уставясь в землю лбом». Ему Соловья всего-то «без скуки слушать можно». И конечно, он мнит себя большим ценителем, поэтому считает, что его долг — поучать. Осел важно замечает, вставляя сюда просторечное словечко «навострился», что Соловей пел бы лучше, если бы у петуха «немного поучился». Мораль басни «Осел и Соловей» выражена в короткой и емкой фразе: «Избави, Бог, и нас от этаких судей». И в самом деле, фальшивый ослиный авторитет — большая помеха на пути искусства, призванного облагораживать жизнь.

Мораль басни «Осел и Соловей» Крылова, анализ, суть, смысл

|

| «Осел и соловей». Рисунок М. М. Гужавина |

Басня «Осел и Соловей» Крылова была написана до 28 февраля 1811 г. и в том же году впервые опубликована в журнале «Чтение в Беседе любителей русского слова» (кн. I).

В этой статье представлена мораль басни «Осел и Соловей» Крылова: анализ, суть, смысл произведения.

Мораль басни «Осел и Соловей» Крылова (анализ, суть, смысл)

Мораль басни «Осел и Соловей» заключается в том, что невежественные люди нередко судят о вещах, в которых ничего не понимают; самоуверенные невежды смело критикуют и дают советы там, где их мнение мало интересно.

В этой басне Крылов высмеивает такие человеческие недостатки, как глупость, ограниченность, высокомерие, раздутое самомнение, самоуверенность.

|

| «Осел и Соловей». Иллюстрация И. А. Иванова |

Сам Крылов поясняет мораль басни в ее последней строке:

«В обществе встречаются различные пороки и недостатки. Писатели очень часто в своих произведениях указывают на эти недостатки и смеются над ними. В данном рассказе писатель выставляет нам также людские недостатки: часто встречаются люди, которые самоуверенно, с видом знатока судят о делах и предметах, не имя о них ни малейшего понятия; таких-то людей Крылов и желал изобразить.» (А. С. Павлов, «Русская хрестоматия с выводами по теории словесности, разборами и задачами. «, Москва, изд-ль Н. В. Любенков, 1880 г.)

«Не одобряя суемудрия и ученого педантизма, он [Крылов] в то же время осмеивает невежд, пренебрежительно относящихся к «жемчужным зернам» истинного знания, их недоброжелательство, неблагодарность к науке и искусству, их злословие, невежественный суд и неумелое, хотя под час и ретивое вмешательство в дела, в которых нужны еще знания и просвещенный ум.» (о баснях «Свинья», «Свинья под Дубом», «Осел и Соловей», «Голик») (Г. К. Дорофеев, «Воспитательное значение басен И.А. Крылова», Тифлис, 1895 г.)

«. Невежество само по себе еще не так смешно, когда оно бывает скромно и когда невежда не старается выказать себя, берясь за дело, которое не по его разуму. За то заслуживает невежда жестокой насмешки, когда он, не понимая дела, берется о нем рассуждать и вкривь и вкось, толкуя при этом такой вздор, что уши вянут и высказывая тем свое полнейшее невежество. Такие наглядные примеры приведены в баснях «Осел и Соловей» и «Петух и Жемчужное Зерно».» («И. А. Крылов и его басни», составитель Кирюков, СПб, ред. журн. «Досуг и дело», 1886 г.)

«Нам неоднократно случалось слышать от разных лиц, в том числе и от В. Т. Плаксина, имевшего возможность узнать истину из ближайших источников, конечно устных, следующий рассказ о происшествии, подавшем повод к сочинению этой басни. — Какой-то вельможа. просил прочитать две-три басенки. Крылов артистически прочитал несколько басен, в том числе одну, заимствованную у Ла Фонтена.

Вельможа выслушал их благосклонно и глубокомысленно сказал: «Это хорошо; но почему вы не переводите так, как Ив. Ив. Дмитриев?» — «Не умею», скромно отвечал поэт. Тем разговор и кончился. Возвратись домой, задетый за живое баснописец вылил свою желчь в басне «Осел и Соловей».» (В. Ф. Кеневич, Из «Библиографических и исторических примечаний к басням Крылова»)

Такова мораль басни «Осел и Соловей» Крылова: анализ, суть, смысл произведения и т.д.

Краткое содержание

Анализ стихотворения «Осел и соловей» следует начинать с обрисовки сюжетной канвы, описания событий, о которых говорит баснописец. Основные события выглядят следующим образом:

Так выглядит краткое содержание небольшого, но очень емкого и образного текста. Главных героев два.

Они вынесены в название, именно на их противостоянии и строится басня. Сюжет линейный, что в целом характерно для басенного творчества.

Основной конфликт

Анализ басни «Осел и Соловей» в 6 классе следует начать с определения темы и основной мысли. Автор описывает встречу двух персонажей, за образами животных угадываются человеческие типажи. Соловей — это творческая личность, наделенная талантом, умением радовать публику, дарить ей эстетическое наслаждение.

Осел — невежественный и неблагодарный критик, неспособный к восприятию прекрасного. Своими грубыми комментариями и сравнением с бездарным, но громкоголосым Петухом он наносит музыканту оскорбление, больно ранит его.

Такими были многие современники Крылова. Неспособные понять художественное произведение, они начинают ругать его создателя, поучать. От подобных критиков стоит держаться подальше, их оценка — субъективная и несправедливая попытка подчеркнуть собственную значимость. Соловей — это образ не только музыканта, но любого деятеля искусства, деяния которого не были по достоинству оценены современниками.

Смысл текста в том, что даже самое выдающееся произведение неизбежно будет осуждаться только из-за того, что публика в силу своей ограниченности и узколобости не сможет по достоинству оценить его и понять.

При написании сочинения по тексту важно указать, что люди, подобные басенному Ослу, встречаются и в наше время.

Авторский замысел и уроки

Делать басни «Осел и Соловей» анализ необходимо с учетом того, какие уроки дает Крылов своим читателям. Основная мысль произведения в том, что невежество порой настолько уверенно в себе, что, не понимая прекрасного, критикует его. Об объективности речи не идет.

Осел — воплощение скудоумия и ограниченности. Он смешон своей грубостью и глупостью, искусство для него — пустой звук, он и ему подобные способны оценить исключительно предметы материального мира. Такая примитивная позиция высмеивается Крыловым. Рассматривая, чему учит басня «Осел и Соловей», нужно выделить следующие пункты:

Такой является основная характеристика авторских идей, которые мастерски излагает Крылов в своем небольшом по размеру произведении.

Баснописец высмеивает невежество и глупость, делится с читателем размышлениями о том, что его герой Осел является средоточием порока не потому, что глуп, а потому, что своими словами оскорбляет талантливого Соловья.

Автобиографичность текста

То, что описанная тематика важна для писателя, доказывает тот факт, что сказка-басня была написана им сразу после произошедшего в жизни реального события. Оно настолько впечатлило Крылова, что он за один вечер излил на бумаге свою обиду в лучшей форме, на которую был способен, — в стихотворном произведении.

На светском приеме Крылов, который был знаменит прежде всего как переводчик произведений Лафонтена, прочитал вслух несколько своих текстов. Он сделал это мастерски, публика пришла в восторг. Однако один из присутствующих не сдержался и позволил себе критику Крылова, сравнив его с еще одним баснописцем тех лет, Дмитриевым, популярным, но не столь талантливым. Автора настолько задела эта критика, что, вернувшись домой, он написал текст, полный ярости и желчи. В этом и заключается описание автобиографической первоосновы произведения.

Басня написана Крыловым на тему, которая волновала ему. Суть произведения и его совет талантливым людям — не стоит обращать внимания на критику бездарностей. Крылов сам столкнулся с этой проблемой и прекрасно понимал, каково негативное влияние критики от неучей. Они лишают одаренных мастеров веры в себя, приводят к тому, что выдающиеся произведения искусства начинают оцениваться не с позиции художественных достоинств, а с точки зрения понятности и доступности.

Вот как можно изложить кратко анализ произведения, его главную мысль, мораль, особенности выражения и передачи образной системы.