Что означает бинарное название вида

Бинарное название

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии). Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно совершенно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения. По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

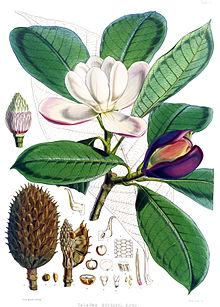

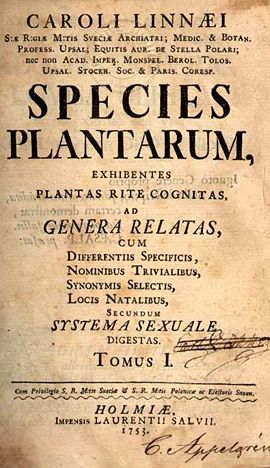

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) или Rosa canina Linnaeus, 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращенную ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжен названием, данным согласно определенным правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753).

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путем добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений, полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов. Некоторые из них состояли всего из двух слов, но сходство с биномиальной номенклатурой было лишь поверхностным. Это было связано с тем, что концепция рангов систематических категорий и представления о необходимой связи между процедурами классификации и именования получили распространение только в конце XVII столетия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августа Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчиненных категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применен принцип один род — одно название. Согласно этому принципу названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitае specifісае). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [1]

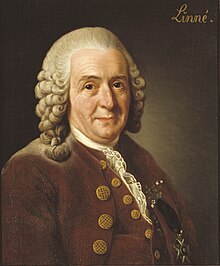

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определенными трудностями. Во-первых, они были длинными, во вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов, их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим, в отчетах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращенные наименования. Сначала такие сокращенные наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х гг. они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

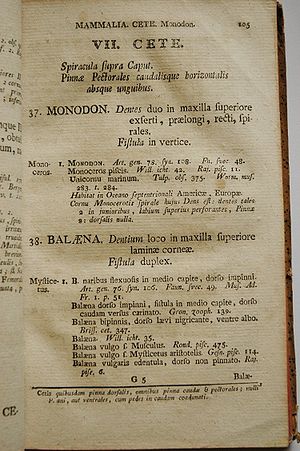

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [2]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—60-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британской ассоциацией содействия науке (BAAS) в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодификации правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической номенклатуры». Позже, в начале XX века на их основе были разработаны международные кодексы зоологической и ботанической номенклатуры (а во второй половине XX века специальные кодексы номенклатуры бактерий и вирусов). Во всех этих кодексах научным названием вида считается биномиальное название, состоящее из имени рода и того, что было изобретено Линнеем и его учениками как nomen triviale. [3]

Бинарная номенклатура

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклатура — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена), состоящего из сочетания двух названий или имен: имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии). Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно совершенно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения. По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) или Rosa canina Linnaeus, 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращенную ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжен названием, данным согласно определенным правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753).

Возникновение биномиальной номенклатуры

Полиномиальные названия

Биномиальная номенклатура в том виде, в котором она применяется в наше время, сложилась во второй половине XVIII — начале XIX вв. До этого использовались довольно длинные многословные, или полиномиальные названия.

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путем добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений, полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов. Некоторые из них состояли всего из двух слов, но сходство с биномиальной номенклатурой было лишь поверхностным. Это было связано с тем, что концепция рангов систематических категорий и представления о необходимой связи между процедурами классификации и именования получили распространение только в конце XVII столетия.

Лишь в работах Жозефа Питтона де Турнефора (1694) и Августа Бахмана (Ривинуса) (1690-е гг.) была введена сложная система соподчиненных категорий (в частности, были обособлены категории рода и вида в более-менее современном понимании) и впервые применен принцип один род — одно название. Согласно этому принципу названия всех растений, относимых к одному роду, следовало начинать с одного и того же слова или устойчивого словосочетания — имени рода. Имена видов должны были образовываться при помощи добавления к имени рода более или менее многословных видовых отличий (так называемых differenitае specifісае). Поскольку differenita specifica имела диагностическое значение, в ней не было надобности, если род не подразделялся на виды. Название в таких случаях состояло только из имени рода без добавления видового отличия. [1]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia

Использование многословных названий на практике было связано с определенными трудностями. Во-первых, они были длинными, во вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов, их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим, в отчетах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращенные наименования. Сначала такие сокращенные наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х гг. они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [2]

Первые номенклатурные кодексы

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными кодексами, появившимися в 1840—60-х гг. Необходимость разработки кодексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

Первые номенклатурные правила были разработаны в Англии и приняты на заседании Британской ассоциацией содействия науке (BAAS) в 1842 г. Наиболее деятельное участие в их разработке принял Хьюго Теодор Стриклэнд, английский натуралист, геолог и орнитолог. В ботанике попытку кодификации правил предпринял Альфонс Декандоль, опубликовавший в 1867 г. «Законы ботанической номенклатуры». Позже, в начале XX века на их основе были разработаны международные кодексы зоологической и ботанической номенклатуры (а во второй половине XX века специальные кодексы номенклатуры бактерий и вирусов). Во всех этих кодексах научным названием вида считается биномиальное название, состоящее из имени рода и того, что было изобретено Линнеем и его учениками как nomen triviale. [3]

Бинарное название

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная номенклату́ра — принятый в биологической систематике способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена) на латыни, состоящего из сочетания двух названий (имён): имени рода и имени вида (согласно терминологии, принятой в зоологической номенклатуре) или имени рода и видового эпитета (согласно ботанической терминологии).

Имя рода всегда пишется с большой буквы, имя вида (видовой эпитет) — всегда с маленькой (даже если происходит от имени собственного). В тексте биномен, как правило, пишется курсивом. Имя вида (видовой эпитет) не следует приводить отдельно от имени рода, поскольку без имени рода оно лишено смысла. В некоторых случаях допускается сокращение имени рода до одной буквы или стандартного сокращения.

По установившейся в России традиции, в зоологической литературе получило распространение словосочетание биномиальная номенклатура (от англ. binomial ), а в ботанической — бинарная, или биноминальная номенклатура (от лат. binominalis ).

Содержание

Примеры [ | ]

Например, в научных названиях Papilio machaon Linnaeus, 1758 (махаона) и Rosa canina L., 1753 (шиповника), первое слово — имя рода, к которому принадлежат эти виды, а второе слово — имя вида или видовой эпитет. После биномена нередко помещают сокращённую ссылку на работу, в которой данный вид был впервые описан в научной литературе и снабжён названием, данным согласно определённым правилам. В нашем случае это ссылки на работы Карла Линнея: десятое издание Systema naturae (1758) и Species plantarum (1753), при этом можно обратить внимание на то, что в зоологии и ботанике иногда применяются различные обозначения для одного и того же учёного.

Возникновение биномиальной номенклатуры [ | ]

Полиномиальные названия [ | ]

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами (преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путём добавления эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений полиномиалы росли, доходя порой до полутора десятков слов.

Так, к примеру, один из мхов назывался Muscus capillaceus aphyllos capitulo crasso bivalvi, то есть Мох в виде волоса, безлистный, с утолщённой двустворчатой головкой. Такое название говорило о виде больше, чем его нынешнее наименование — Буксбаумия безлистная ( Buxbaumia aphylla ): в нём содержались все основные определительные признаки вида.

Ранние концепции рода и вида [ | ]

Карл Линней: возникновение nomina trivialia [ | ]

Если не знаешь названий, теряется и познание вещей.

Карл Линней

Использование многословных названий на практике было связано с определёнными трудностями. Во-первых, они были длинными, во-вторых, они были подвержены изменениям: при добавлении в род новых видов их следовало пересматривать, чтобы они могли сохранять свои диагностические функции. В связи с этим в отчётах о путешествиях и «экономических» исследованиях о хозяйственном применении растений и животных Линней и его ученики использовали сокращённые наименования. Сначала такие сокращённые наименования состояли из имени рода и номера вида, согласно сочинениям Линнея Flora suecica или Fauna suecica. С середины 1740-х годов они начали экспериментировать с использованием так называемых тривиальных названий (лат. nomina trivialia ). Впервые они появились в указателе к описанию путешествия на Эланд и Готланд (1745) и затем в Pan Svecicus (каталог растений Швеции с указанием того, какие виды домашнего скота ими питаются) (1749).

В работах Линнея и его ближайших последователей nomina trivialia располагались на полях страницы. Обычай помещать nomen triviale непосредственно за именем рода, как это делается в настоящее время, сложился только к концу XVIII — началу XIX вв. [9]

Первые номенклатурные ексы [ | ]

Практика применения биноменов была закреплена первыми номенклатурными ексами, появившимися в 1840—1860-х гг. Необходимость разработки ексов, регулирующих образование новых названий и применение старых, была связана с нараставшим номенклатурным хаосом. При увеличении числа авторов, недостаточной интенсивности научной коммуникации и ослаблении дисциплинирующего влияния устаревших сочинений Линнея, не соответствовавших номенклатурным практикам того времени, количество новых названий начало нарастать лавинообразно.

СОДЕРЖАНИЕ

Источник

Имя состоит из двух словообразовательных элементов: би- ( латинский префикс, означающий «два») и именного (буквально «имя»). В средневековой латыни родственное слово биномиум использовалось для обозначения одного термина в биномиальном выражении в математике. Слово nomen (множественное число nomina) означает «имя» на латыни.

История

Ценить

Проблемы

Биномиальная номенклатура видов приводит к тому, что когда вид перемещается из одного рода в другой, иногда необходимо также изменить конкретное название или эпитет. Это может произойти из-за того, что конкретное название уже используется в новом роде, или из-за согласования пола с новым родом, если конкретный эпитет является прилагательным, изменяющим название рода. Некоторые биологи выступали за объединение названия рода и специфического эпитета в одно недвусмысленное название или за использование одночленов (используемых в номенклатуре рангов выше видов).

Поскольку названия родов уникальны только в пределах номенклатурного кода, два или более видов могут иметь одно и то же название рода и даже один и тот же бином, если они встречаются в разных царствах. Произошло не менее 1240 случаев дублирования названий родов (в основном между зоологией и ботаникой).

Связь с классификацией и таксономией

Таксономия включает как номенклатуру, так и классификацию. Его первые этапы (иногда называемые « альфа-таксономией ») связаны с поиском, описанием и наименованием видов живых или ископаемых организмов. Таким образом, биномиальная номенклатура является важной частью таксономии, поскольку это система, в которой названы виды. Таксономистов также интересует классификация, включая ее принципы, процедуры и правила.

Получение биномиальных имен

Вторая часть названия, определяющая вид в пределах рода, также грамматически трактуется как латинское слово. Он может иметь одну из нескольких форм:

В то время как первая часть биномиального имени должна быть уникальной в рамках каждого номенклатурного кода, вторая часть довольно часто используется в двух или более родах (как показано на примерах hodgsonii выше). Полное биномиальное имя должно быть уникальным в пределах каждого кода.

Различия в обращении с личными именами

Написание биномиальных имен

При использовании с общим названием научное название часто следует в скобках, хотя это зависит от публикации. Например, «Домовой воробей ( Passer domesticus ) сокращается в Европе».

Аббревиатура « cf. » (то есть « присваивать» по-латыни) используется для сравнения особей / таксонов с известными / описанными видами. Условные обозначения использования слова «ср.» квалификатор различаются. В палеонтологии его обычно используют, когда идентификация не подтверждена. Например, « Corvus cf. nasicus » использовалось для обозначения «ископаемой птицы, похожей на кубинскую ворону, но определенно не идентифицированной как этот вид». В статьях по молекулярной систематике «ср.» может использоваться для обозначения одного или нескольких неописанных видов, предположительно связанных с описанными видами. Например, в статье, описывающей филогению мелких донных пресноводных рыб, называемых дартерами, пять неописанных предполагаемых видов (Ozark, Sheltowee, Wildcat, Ihiyo и Mamequit darters), отмеченных яркими брачными самцами с характерными цветными узорами, были названы » Etheostoma cf. spectabile «, потому что они рассматривались как родственники, но отличные от Etheostoma Spectabile (оранжево-морская змея). Эта точка зрения была подтверждена в той или иной степени анализом ДНК. Несколько неформальное использование названий таксонов с уточняющими сокращениями называется открытой номенклатурой и не подлежит строгим кодам использования.

В некоторых контекстах символ кинжала («†») может использоваться до или после биномиального названия, чтобы указать, что вид вымер.

Орган власти

Прочие звания

Видовое название

Вид (лат. species ) — таксономическая, систематическая единица, группа особей с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно распространённая в пределах определённого ареала и сходно изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды. Вид — реально существующая генетически неделимая единица живого мира, основная структурная единица в системе организмов, качественный этап эволюции жизни.

Содержание

Долгое время считалось, что любой вид — это закрытая генетическая система, то есть между генофондами двух видов нет обмена генами. Это утверждение верно для большинства видов, однако из него есть исключения. Так, к примеру, львы и тигры могут иметь общее потомство (лигры и тиграны), самки которого плодовиты — могут рожать как от тигров, так и львов. В неволе скрещиваются и многие другие виды, которые в природных условиях не скрещиваются из-за географической или репродуктивной изоляции. Скрещивание (гибридизация) между разными видами может происходить и в природных условиях, особенно при антропогенных нарушениях среды обитания, нарушающих экологические механизмы изоляции. Особенно часто гибридизуются в природе растения. Заметный процент видов высших растений имеет гибридогенное происхождение — они образовались при гибридизации в результате частичного или полного слияния родительских видов.

Один вид можно отделить от другого по пяти основным признакам.

Каждый вид представляет собой генетически замкнутую систему, репродуктивную изолированную от других видов.

В связи с неодинаковыми условиями среды особи одного вида в пределах ареала распадаются на более мелкие единицы — популяции. Реально вид существует именно в виде популяций.

Виды бывают монотипическими — со слабо дифференцированной внутренней структурой, они характерны для эндемиков. Политипические виды отличаются сложной внутривидовой структурой.

Внутри видов могут быть выделены подвиды — географически или экологически обособленные части вида, особи которых под влиянием факторов среды в процессе эволюции приобрели устойчивые морфофизиологические особенности, отличающие их от других частей этого вида. В природе особи разных подвидов одного вида могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство.

Вид представляет собой важнейшую таксономическую категорию не только для систематики, но и для всей биологии вообще…

К сожалению, вид, как, впрочем, и все другие таксономические категории, с трудом поддаётся сколько-нибудь точному логическому определению. Очень трудно, в частности, дать такое определение вида, которое одинаково хорошо подходило как к растениям, размножающимся половым путём, так и к растениям, размножающимся бесполым путём. В одном случае вид представляет собой систему популяций, а в другом случае он есть система клонов.

Название вида

Научное название вида биномиально, то есть состоит из двух слов: названия рода, к которому принадлежит данный вид, и второго слова, называемого в ботанике видовым эпитетом, а в зоологии — видовым названием. Первое слово — существительное в единственном числе; второе — либо прилагательное в именительном падеже, согласованное в роде (мужском, женском или среднем) с родовым названием, либо существительное в родительном падеже. Первое слово пишется с заглавной буквы, второе — со строчной.

Иногда используются также записи для обозначения неопределённых таксонов в ранге вида: