Что означает блокатор кальциевых каналов

Индивидуальный подход к лечению пациентов с АГ и коморбидной патологией: роль блокаторов кальциевых каналов

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

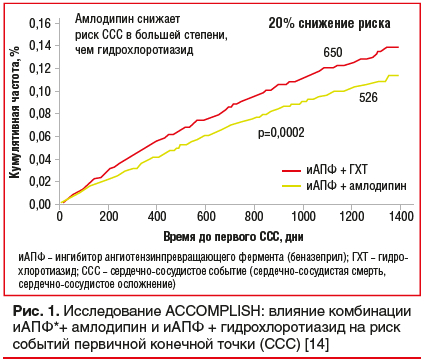

Контроль АД является основным механизмом коррекции артериальной гипертонии (АГ) — одного из главных и независимых факторов сердечно-сосудистого риска. Согласно современным клиническим рекомендациям для контроля АД или поддержания его на целевом уровне арсенал практикующего врача включает 5 классов антигипертензивных лекарственных средств первой линии, в т. ч. блокаторы кальциевых каналов (БКК). Рациональная комбинация антигипертензивных лекарственных препаратов увеличивает степень снижения АД намного сильнее, чем повышение дозы одного препарата. В то же время в ряде клинических ситуаций рекомендуется монотерапия АГ (у пациентов с низким риском с АГ 1-й степени, у которых систолическое АД 2 ) — ингибитора АПФ беназеприла с амлодипином либо с тиазидным диуретиком гидрохлоротиазидом [14]. Было показано, что перевод больных на фиксированную комбинацию лекарственных средств сопровождался существенным улучшением контроля АД, а через 3 года исследование досрочно завершилось в связи с получением доказательств более высокой эффективности комбинации амлодипина с ингибитором АПФ — достоверное снижение на 20% риска развития событий первичной конечной точки по сравнению с группой получавших комбинацию ингибитора АПФ с гидрохлоротиазидом (рис. 1). Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что комбинация амлодипина с ингибиторами АПФ имеет хорошие перспективы для широкого применения в клинической практике, особенно в лечении больных АГ в сочетании с ИБС.

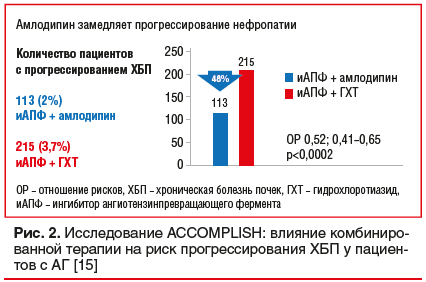

На рисунке 2 показаны преимущества комбинации ингибитора АПФ и амлодипина в снижении скорости прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) по сравнению с комбинацией ингибитора АПФ и диуретика у пациентов с АГ [15]. Следует также отметить, что при использовании комбинации амлодипина и ингибиторов АПФ достигается не только улучшение контроля АД, но и уменьшение частоты возникновения побочных эффектов, в частности отеков голеней, характерных для дигидропиридиновых антагонистов кальция.

В клинических исследованиях PREVENT и CAMELOT было доказано вазопротективное и антиатеросклеротическое действие амлодипина [16, 17]. В 3-летнем рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании PREVENT изучалось влияние длительного приема оригинального амлодипина на клинические исходы и атеросклеротическое поражение сонных и коронарных артерий (по данным коронарной ангиографии и УЗИ сонных артерий) у 825 больных ИБС [16]. За время исследования в группе больных, принимавших амлодипин, не выявлено существенного влияния на прогрессирование атеросклеротического процесса в коронарных артериях по данным коронарной ангиографии. В то же время на фоне приема амлодипина отмечено достоверное замедление прогрессирования толщины стенок сонных артерий и снижение частоты случаев нестабильной стенокардии на 33% и потребности в реваскуляризации миокарда на 43%.

В исследовании CAMELOT ингибитор АПФ эналаприл сравнивался с БКК оригинальным амлодипином и плацебо в снижении риска кардиальных событий у 1991 больного с ангиографически доказанной ИБС и исходно нормальным уровнем АД (129/78 мм рт. ст.). В течение 2 лет наблюдения частота событий первичной конечной точки (комбинация основных сердечно-сосудистых событий) достоверно уменьшилась на фоне терапии амлодипином, в основном за счет уменьшения частоты госпитализаций по поводу прогрессирования стенокардии (ОР 0,69, 95% ДИ 0,54–0,088; р 60 лет около 60%, а после 75 лет — около 75% [1]. Полученные в клинических исследованиях доказательства свидетельствуют о том, что антигипертензивная терапия и в пожилом возрасте способствует снижению риска сердечно-сосудистых событий и смертности [19–22] и, как правило, хорошо переносится. Тем не менее у пожилых больных чаще выявляются сопутствующие состояния и заболевания, в т. ч. нарушение функции почек, периферический атеросклероз сосудов, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и постуральная гипотензия, которые могут ухудшиться на фоне приема некоторых антигипертензивных препаратов. Пожилые пациенты также нередко принимают другие лекарственные препараты, которые могут отрицательно взаимодействовать с антигипертензивными средствами.

Как уже отмечалось ранее, лечение очень пожилых пациентов следует начинать с монотерапии [1, 2, 22]. Если показана комбинированная терапия, то ее всегда следует начинать с минимальных доз препаратов. Клиницисту необходимо учитывать, что не следует назначать таким пациентам петлевые диуретики и α-адреноблокаторы (если они не требуются по другим показаниям), поскольку их назначение ассоциировано с внезапными падениями и травмами [23, 24]. Необходимо также часто оценивать функцию почек для исключения нарастания уровня креатинина и снижения СКФ на фоне нарушения перфузии почек в результате снижения АД. При проведении терапии систолическое АД следует снижать до значений 130–139 мм рт. ст., а ДАД — до 2 следует заменить тиазидный диуретик на петлевой.

Повышенное АД — это хорошо установленный фактор риска развития хронической сердечной недостаточности (ХСН), которая в свою очередь значительно ухудшает прогноз. Наряду с модификацией образа жизни пациентам с АГ и ХСН рекомендуется назначение ингибиторов АПФ или БРА, ББ и диуретиков. Для более эффективного контроля симптомов сердечной недостаточности рекомендуется переход с тиазидных диуретиков на петлевые. Препараты группы верапамила противопоказаны для назначения пациентам с ХСН, а амлодипин может быть назначен для улучшения контроля АД, т. к. не влияет отрицательно на течение сердечной недостаточности.

Ишемический или геморрагический инсульт является одним из наиболее частых осложнений нелеченой или неконтролируемой АГ. Адекватный контроль АД проявляется в снижении риска развития в первую очередь геморрагического инсульта, частота которого значительно меньше в странах с эффективным лечением АГ. Для достижения целевого уровня АД (у всех пациентов Литература

Только для зарегистрированных пользователей

Обзор таблеток от повышенного давления нового поколения

Частое повышение показателей артериального давления (АД) – причина развития серьезных заболеваний (инсульт, инфаркт миокарда и пр.). Гипертоническая болезнь в России диагностируется у каждого третьего человека преклонного возраста. Для борьбы с гипертонией многим пациентам приходится принимать препараты на протяжении всей жизни, чтобы исключить осложнения.

Современные фармакологические компании предлагают большой выбор лекарственных средств, эффективных при гипертонии. Если не знаете, как выбрать таблетки от повышенного давления, ознакомьтесь с рейтингом, представленным ниже. В ТОП вошли лучшие медикаменты с учетом эффективности, стоимости и отзывов.

Классификация препаратов от повышенного давления

Причины гипертонии

Когда нужно вызвать врача на дом при повышении давления?

Общепринятые показатели АД – 120/80. Параметры могут незначительно варьировать в зависимости от времени суток, физической активности и возраста человека.

Таблица – Показатели артериального давления и рекомендации

Лекарства от высокого давления для пожилых

Артериальное давление считается одним из главных показателей состояния организма, так как оно отражает работу сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной системы, почек, кроветворения. Повышение давления может быть эпизодическим или стойким. Универсальных лекарств от высокого давления у пожилых людей не бывает — препараты должны назначаться врачом, с учетом клинической картины и индивидуальных особенностей пациента.

первичной, когда она высокое давление является ведущим симптомом;

вторичной, когда она сопровождает заболевания почек, эндокринной и нервной системы. В этом случае повышенное давление — один из симптомов.

Гипертония относится к числу хронических заболеваний, которые могут прогрессировать, поэтому требует постоянной терапии. Чтобы поддерживать давление в пределах нормы, нужен хороший препарат. Выбрать его можно только после диагностики, по рекомендациям специалиста.

Причины повышенного давления у пожилых

почек и надпочечников;

стенозе (коарктации) аорты и атеросклерозе.

Факторами риска считаются также употребление большого количества соли, нервные перегрузки, наследственность, вредные привычки.

Пациентам старше 60 лет рекомендуется обращаться к врачу, если есть хотя бы один из следующих симптомов:

головная боль, локализованная в области затылка и сопровождающаяся головокружением;

чувствительность к перемене погоды;

повышенная утомляемость, общая слабость, нарушения памяти;

ощущение удушья, боли в груди;

повторяющиеся приступы тошноты.

Виды препаратов

Лекарства от повышенного давления для пожилых людей можно разделить на:

Антагонисты кальция

Артериальные сосуды сохраняют тонус в норме, благодаря ионам кальция. Средства с их содержанием способствуют расслаблению сосудистых стенок, из-за чего снижается артериальное давление. Из побочных действий отмечается учащенное сердцебиение, периодическое головокружение.

Дилтиазем

Препарат назначается при диагностировании серьезных патологий сердца, вызванных прогрессирующей гипертонией.

наличие артериальной гипертензии;

профилактические меры при загрудинных болях (приступы стенокардии);

предупреждение развития аритмии, представленной наджелудочковыми пароксизмами, экстрасистолией, трепетаниями и мерцаниями предсердий.

Газета «Новости медицины и фармации» Кардиология (274) 2009 (тематический номер)

Вернуться к номеру

Блокаторы кальциевых каналов: механизмы действия, классификация, показания и противопоказания к применению

Авторы: И.В. Давыдова, Н.А. Перепельченко, Л.В. Клименко, Кафедра кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев

Версия для печати

По современным представлениям, антагонисты кальция — это большая и достаточно неоднородная по химической структуре группа лекарственных препаратов, объединяемых одним общим свойством — конкурентным антагонизмом в отношении потенциалзависимых кальциевых каналов клеточных мембран. Антагонисты кальция действуют на L-тип, или медленные кальциевые каналы, поэтому эту группу лекарственных средств более точно называют «блокаторы медленных кальциевых каналов» или «блокаторы кальциевых каналов» (БКК). Антагонисты кальция применяются в кардиологии более 30 лет. Широкому использованию их в клинической практике способствовали высокая антиишемическая и антиангинальная эффективность, а также хорошая переносимость, установленные в ходе крупных клинических исследований. Приоритет открытия соединений, селективно блокирующих направленный внутрь клетки ток ионов кальция, принадлежит A. Fleckenstein (1964 г.). Им же впервые был предложен в 1969 г. термин «антагонисты кальция» для обозначения фармакологических свойств препаратов, которые обладали одновременно коронарным вазодилатирующим и отрицательным инотропным эффектом [22]. Действие этих препаратов на миокард очень напоминало признаки дефицита кальция, описанные Ringer в 1882 г. [33]. Первый представитель БКК — верапамил был синтезирован 21 мая 1959 г. доктором Ferdinand Dengel — это произошло на 10 лет раньше, чем появился термин «антагонисты кальция». В 1963 г. начато использование верапамила в клинике для лечения стенокардии. В 70-е годы прошлого века были созданы и начали применяться в клинике два других представителя БКК — нифедипин и дилтиазем. С этого времени БКК заняли прочные позиции в кардиологической практике. В течение последних нескольких лет происходит активное увеличение арсенала применяемых препаратов этого класса. Совершенствуются формы существовавших ранее препаратов, синтезируются новые химические соединения, пересматриваются показания для их применения.

Механизм действия блокаторов кальциевых каналов: связь с клиническим применением

Широкое внедрение в клиническую практику БКК привело к детальному изучению кальциевого гомеостаза. Было выявлено, что ионизированный Са 2+ принимает участие в регуляции большинства внутриклеточных процессов (автоматизм клеток синусового узла, сокращение и расслабление миокарда, инкреция, деление и рост клеток), имеет связывающее значение между экзогенными факторами и регуляторными внутриклеточными механизмами.

В основе регуляции физиологического ответа клеток сердечно-сосудистой системы лежит различная проницаемость клеточных мембран для ионов Na, K, Ca. Мембрана контролирует перемещение этих ионов с помощью ионных насосов (например, для Na, K и др.), ионного обмена (в частности, обмен Na на ионы Са) и селективных ионных каналов (для ионов Nа, К или Са). Последние открываются в ответ на трансмембранную разность потенциалов или при связывании агонистов с рецепторами. Показано, что каждую секунду через один канал в клетку может поступать до 10 млн ионов [32]. Ионы кальция поступают в цитоплазму с помощью всех описанных механизмов. Однако ответственными за процесс «возбуждение — сокращение» и основное действие БКК являются потенциалзависимые кальциевые каналы, которые открываются при деполяризации клеточной мембраны [26]. Кальциевые каналы — это макромолекулярные белки, которые как бы «рассекают» мембраны клеток. По этим каналам происходит движение ионов кальция внутрь клетки миофибриллы и из клетки наружу.

Кальциевые каналы имеют следующие особенности: каждый канал пропускает около 30 000 ионов кальция в 1 с; селективность каналов относительна, так как по ним поступают также ионы натрия, бария, стронция, водорода; диаметр пор каналов 0,3–0,5 нм; вход ионов кальция по каналам после деполяризации клеточной мембраны происходит медленнее, чем вход ионов натрия, поэтому потенциалзависимые кальциевые каналы называют медленными в отличие от быстрых натриевых каналов [24]. Функция каналов изменяется под влиянием различных неорганических (ионы кобальта, марганца, никеля) и органических ингибиторов (лекарственные препараты — ингибиторы кальциевых каналов). Выделяют шесть типов потенциалзависимых кальциевых каналов [35]. Наиболее важными в сердечно-сосудистой системе являются L- и Т-типы [16]. Каналы Т- и L-типов обнаружены в миокарде, гладкой мускулатуре сосудов. Т-каналы быстро инактивируются, и ток кальция через них незначителен. L-каналы инактивируются медленно, через них в клетку проникает большая часть внеклеточного кальция. L-каналы чувствительны к действию БКК, Т- и N-каналы не имеют рецепторов для антагонистов кальция.

Ток ионов кальция через L-каналы формирует плато потенциала действия [27]. В синусовом узле (СУ) ионы кальция принимают участие в обеспечении функции водителя ритма, в атриовентрикулярном (АВ) соединении регулируют проведение возбуждения [25]. В гладкомышечной ткани каналы L-типа необходимы для электромеханического сопряжения процессов возбуждения и сокращения [10]. Блокирование медленных каналов БКК препятствует поступлению ионов Са 2+ в клетку и угнетает или полностью блокирует сокращение без существенного влияния на потенциал действия, то есть возбуждение разобщается с сокращением [15].

Т-тип каналов обнаружен в ГМК сосудов, включая коронарные, почечные и мозговые, но практически отсутствует в КМЦ взрослых. Т-каналы выявляются лишь при гипертрофии миокарда или пролиферации ГМК сосудистой стенки [23, 26]. Т-тип кальциевых каналов был обнаружен и в таких возбудимых тканях, как нейросекреторные клетки, иннервирующие вазомоторные центры в стволе мозга, корковый и мозговой слои надпочечников, юкстагломерулярный аппарат почек [24]. Подобно L-типу, каналы Т-типа открываются при деполяризации мембраны. Однако величина мембранного потенциала, при которой открываются Т-каналы, значительно меньше, чем потенциал, открывающий L-каналы, они одинаково проницаемы для ионов Са 2+ и Ва 2+ и быстро инактивируются [36]. В гладкой мускулатуре Т-каналы играют роль в поддержании сосудистого тонуса. Кроме того, Т-каналы играют важную роль в пейсмейкерной активности СУ и проведении импульса [38]. Каналы N-типа имеются только в мембранах нейронов.

Количество кальция и кинетика его проникновения в цитозольное пространство обусловливают скорость и силу сокращения кардиомиоцитов, а кинетика диссоциации кальция с регуляторными белками — скорость расслабления в диастолу. В терапевтических дозах БКК не вызывают полной блокады кальциевых каналов, так как это несовместимо с жизнью, а только нормализуют трансмембранный ток кальция, который увеличен при патологических состояниях. Необходимо отметить, что каждый БКК имеет «персональный» локус фиксации [21]. БКК блокируют поступление кальция в клетку, снижая превращение связанной с фосфатами энергии в механическую работу, и уменьшают таким образом способность мышечного волокна (миокардиального или в сосудах) развивать механическое напряжение. Результатом перечисленного является расслабление мышечного волокна, что обусловливает появление на органном уровне целого ряда явлений. Так, действие БКК на стенку коронарных артерий ведет к их расширению (вазодилатационный эффект), а влияние на периферические артерии — к снижению системного артериального давления (АД) (за счет уменьшения периферического сопротивления). Перегрузка кардиомиоцитов ионами кальция в значительной степени ответственна за повреждение митохондрий в ишемизированном миокарде. Снижение количества кальция, поступающего к сократительной системе, приводит к уменьшению расщепления АТФ, расхода энергии на сокращение и потребности миокарда в кислороде. В условиях ишемии и гипоксии БКК, предотвращая перегрузку кальцием, оказывают защитное действие на миокард — предупреждают функциональные и структурные повреждения кардиомиоцитов. Эти свойства БКК уменьшают неблагоприятные последствия ишемии миокарда, восстанавливают нарушенный баланс между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. Блокирование кальциевого поступления в тромбоциты угнетает их агрегацию. Имеются также данные и об антиатеросклеротическом действии БКК. Другие экстракардиальные эффекты БКК — снижение давления в легочной артерии в сочетании с дилатацией бронхов, воздействие на мозговое кровообращение; несколько особняком стоят антиаритмические свойства.

Таким образом, основными эффектами БКК являются следующие [4]:

1. БКК влияют на трансмембранный вход Са по медленным каналам в кардиомиоциты при возбуждении. Это уменьшает Са-зависимое расщепление АТФ, силу сокращения миокарда и потребность сокращающегося сердца в кислороде.

2. БКК снижают тонус гладкой мускулатуры стенки сосудов, зависящий от ионов Са, и устраняют (предупреждают) их спастическое сокращение. Дилатация системных сосудов, преимущественно артериол, снижает сопротивление в большом круге кровообращения и уменьшает постнагрузку на сердце.

3. БКК увеличивают коронарный кровоток в ишемизированных участках с помощью уменьшения коронароспазма и сокращения, а также посредством вазодилатации коллатерального ложа.

4. Снижение поступления Са в клетки синоатриального и атриовентрикулярного узлов замедляет частоту спонтанных возбуждений нормального водителя ритма сердца, а также скорость атриовентрикулярного проведения. Большинство БКК угнетают эктопический автоматизм участка поврежденного миокарда.

5. Снижают агрегацию тромбоцитов и образование тромбоксана.

6. Ограничивают перекисное окисление липидов, что предупреждает образование свободных радикалов.

7. Проявляют антиатерогенные свойства; на ранних стадиях атеросклероза препятствуют образованию новых атеросклеротических бляшек; тормозят стенозирование коронарных артерий, подавляя пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки.

Классификация блокаторов кальциевых каналов

В 1987 году Комитет экспертов ВОЗ разделил БКК на две группы — селективные и неселективные, выделив среди них 6 классов в зависимости от химической структуры.

К селективным БКК отнесены следующие три класса:

1. Фенилалкиламины (верапамил и его производные).

2. Дигидропиридины (нифедипин и его производные).

3. Бензотиазепины (дилтиазем и его производные).

Тканевая селективность в действии указанных классов БКК проявляется в том, что они не действуют на скелетные мышцы, мышцы бронхов, трахеи и кишечника, а также на нервную ткань. Поэтому для них не характерно развитие соответствующих побочных реакций и отрицательное влияние на качество жизни. Этим они выгодно отличаются от β-блокаторов [12, 13].

В 1996 году Т. Toyo-Oka и W. Nayler рекомендовали классификацию БКК, в которой была отображена эволюция создания этих лекарственных препаратов (табл. 1). В основу данной классификации положено следующее:

1) химическая структура, от которой зависят фармакологические эффекты препарата. Так, например, дигидропиридины больше воздействуют на гладкую мускулатуру сосудов и практически не влияют на миокард и проводящую систему сердца. А фенилалкиламины (верапамил), напротив, оказывают большее влияние на миокард, функции синусового и атриовентрикулярного узлов, чем на гладкую мускулатуру сосудов;

2) фармакокинетика.

Лекарственные формы антагонистов кальция пролонгированного действия подразделяются на две подгруппы: к подгруппе IIa относят препараты, продление эффекта которых осуществляется за счет помещения препарата в специальную таблетку или капсулу, обеспечивающую замедленное высвобождение препарата. К подгруппе IIb относят препараты, продление эффекта которых осуществляется за счет способности более длительно циркулировать в крови [19].

В 1997 г Б.А. Сидоренко и соавт. [14] рекомендовали современную классификацию БКК, в которой учитывались возможность этих препаратов влиять на L-, Т- и R-типы кальциевых каналов и наличие дополнительных свойств (табл. 2).

Очень важной для клинициста является классификация БКК, разделяющая все препараты на две большие подгруппы, исходя из их влияния на тонус симпатической нервной системы. Первая подгруппа — так называемые замедляющие пульс антагонисты кальция (или недигидропиридиновые антагонисты кальция). К ним фактически относятся два препарата — верапамил и дилтиазем. Вторая подгруппа — увеличивающие пульс антагонисты кальция, или дигидропиридины [1].

Общая характеристика блокаторов кальциевых каналов

К первому поколению блокаторов кальциевых каналов относятся нифедипин, верапамил и дилтиазем. Все эти препараты были получены в 60-х годах ХХ века и сохраняют свое значение до настоящего времени (их называют препаратами I поколения или препаратами-прототипами). Три основных препарата этой группы существенно отличаются по химическому строению, местам связывания на кальциевых каналах, а также по тканевой сосудистой специфичности.

Так, избирательность дигидропиридиновых БКК нифедипина и амлодипина в отношении сосудов в 10 раз, фелодипина и исрадипина — в 100, а нисолдипина — в 1000 раз больше, чем в отношении миокарда, по сравнению с верапамилом и дилтиаземом [7]. Дигидропиридиновые БКК обладают менее выраженным кардиодепрессивным действием и не влияют на синусовый и АВ-узел. Снижение постнагрузки и коронарная вазодилатация наиболее выражены в этой группе. Короткодействующий нифедипин используется сегодня в основном для купирования гипертонических кризов, в то время как другие пролонгированные формы нифедипина в числе других БКК рекомендуются для длительного лечения больных ИБС и артериальной гипертензией.

Производные дифенилалкиламина (группа верапамила) и бензотиазепина (группа дилтиазема) оказывают влияние как на сосуды, так и на сердце. Они угнетают автоматизм синусового узла, удлиняют атриовентрикулярную проводимость, повышают рефрактерность атриовентрикулярного соединения, снижают сократимость миокарда, уменьшают периферическое сосудистое сопротивление и предупреждают спазм коронарных артерий. Препараты этих групп снижают ЧСС, для верапамила более характерен отрицательный инотропный эффект [9]. Недигидропиридиновые БКК описываются как обладающие частотнозависимым эффектом: чем более часто открываются кальциевые каналы, тем лучше проникновение недигидропиридиновых БКК к местам связывания [10]. Это объясняет их влияние на ткани АВ-узла при пароксизмальных тахикардиях. Таким образом, БКК группы верапамила и дилтиазема обладают антиангинальным, антиаритмическим и гипотензивным действием.

Однако кратковременность действия препаратов-прототипов требовала многократного их приема в течение суток, что создавало известные неудобства больным. Прием БКК короткого действия сопровождался большим размахом терапевтической концентрации препаратов в плазме, вызывающим «пики» и «спады», что приводило к неустойчивости вазодилатирующего эффекта и сопровождалось рефлекторной нейрогуморальной активацией. В результате наблюдалось повышение вариабельности (колебаний) АД и частоты сердечных сокращений, а суточная кривая АД напоминала зубья пилы.

Эти моменты заслуживают особого внимания, так как тахикардия и вариабельность АД являются независимыми факторами риска прогрессирования осложнений артериальной гипертензии. Кроме того, при применении БКК I поколения у пожилых пациентов может реализоваться их прямое отрицательное инотропное действие с последующим угнетением функции миокарда [12].

Вероятно, эти обстоятельства и обусловили поиски возможностей создания препаратов-прототипов пролонгированного действия, что могло бы привести к однократному, максимум двукратному приему препарата. Это стремление привело к созданию в 80-х годах XX века антагонистов кальция II поколения, которые обладают большей продолжительностью действия, хорошей переносимостью, тканевой специфичностью, селективностью.

На сегодняшний день в группе БКК — производных дигидропиридина — современные пролонгированные лекарственные формы практически полностью вытеснили короткодействующие препараты I поколения.

Препараты нового поколения представляют собой различные лекарственные формы:

— с замедленным высвобождением — retard или slow-release (в виде таблеток и капсул);

— с двухфазным высвобождением (rapid-retard);

— терапевтические системы 24-часового действия (система GITS).

БКК II поколения отличаются улучшенным фармакокинетическим профилем и более высокой вазоселективностью. По сравнению с препаратами I поколения для них характерны более продолжительный период полувыведения (для БКК I поколения Т1/2 составляет 4–6 ч, II поколения — 12–24 ч), большая продолжительность действия, более плавное нарастание концентрации препарата в плазме крови (отсутствие пикообразного изменения концентрации), более отсроченное начало действия и время появления максимального эффекта. В практическом плане это обусловливает тот факт, что БКК II поколения лишены многих побочных эффектов препаратов I поколения, прежде всего связанных с рефлекторной активацией симпатоадреналовой системы, а также имеют более удобный для пациента режим дозирования (1–2 раза в сутки). Препараты нифедипина пролонгированного действия расширяют основные коронарные артерии и артериолы (в том числе в ишемизированных участках миокарда) и предотвращают развитие спазма коронарных артерий. Таким образом, препараты нифедипина улучшают снабжение миокарда кислородом при уменьшении потребности в нем, что позволяет применять их при лечении стенокардии [9, 32]. Выраженная вазодилатация на фоне приема нифедипина обусловлена не только блокадой кальциевых каналов, но и стимуляцией высвобождения эндотелиальными клетками оксида азота, который является мощным природным вазодилататором; она также связана с усилением высвобождения брадикинина [21].

Некоторые новые БКК имеют лучшие свойства, чем препараты-прототипы. Так, галлапамил имеет более продолжительное действие, чем верапамил. Производный бензотиазепина клентиазем в 4 раза сильнее, чем дилтиазем, и его антиангинальный эффект более длительный. Более выраженная вазоселективность выявлена среди производных 1-4-дигидропиридиновых (фелодипин → амлодипин → нифедипин). Препарат нимодипин имеет более высокую чувствительность к мозговым артериям, нисолдипин — к коронарным артериям, фелодипин одинаково воздействует на коронарные сосуды и периферические артерии. Среди БКК с другой химической структурой заслуживает внимания монатепил, поскольку этот препарат имеет свойства α1-адреноблокатора с выраженными вазодилатирующими эффектами и четким гиполипидемическим и антисклеротическим действием. К положительным характеристикам БКК II поколения относят и новые дополнительные свойства, например антиагрегантная активность в отношении тромбоцитов (трапидил).

Однако фармакокинетические и фармакодинамические характеристики БКК II поколения были еще далеки от идеала. Для некоторых препаратов имелись проблемы высокой биодоступности. История клинического внедрения БКК была несколько омрачена опытом применения мибефрадила, представителя новой подгруппы селективных блокаторов Т-каналов, который, обладая высокой антигипертензивной активностью, был изъят из клинического применения из-за многочисленных случаев взаимодействия с другими препаратами.

Несмотря на то что с появлением БКК II поколения связан несомненный прогресс в эффективности и безопасности, актуальной проблемой было создание более совершенных препаратов. Требованием к БКК III генерации стало равномерное высвобождение активного вещества на фоне равномерно выраженного (включая ранние утренние часы) и более продолжительного действия. При разработке новых препаратов стояли задачи улучшения органопротективных характеристик, а также безопасности в группе высокого риска и при взаимодействии с другими широко применяемыми препаратами.

В настоящее время в группу БКК III поколения входят три препарата из группы производных дигидропиридина — амлодипин, лацидипин и лерканидипин (табл. 1). От других представителей класса они отличаются уникальным способом взаимодействия с высокоаффинными специфическими связывающими участками в комплексах кальциевых каналов и большой продолжительностью действия. Эталонным препаратом дигидропиридиновых БКК III поколения абсолютное большинство исследователей считают амлодипин, который отличается высокой эффективностью, минимальным для представителей своего класса количеством побочных эффектов, сверхдлительным действием (на протяжении более 24 ч).

Вышеуказанные характеристики БКК III поколения определяют постепенное начало и длительное антигипертензивное действие. Эти свойства являются важнейшими характеристиками, поскольку считаются необходимыми для оптимальной антигипертензивной терапии. Опытом клинического применения подтверждена высокая значимость отношения (коэффициента) остаточного эффекта к максимальному, а также незначительных колебаний артериального давления при однократном (в течение суток) приеме препаратов.

Синтезирован единственный левовращающий изомер амлодипина — S-амлодипин, который сохраняет все позитивные эффекты на сердечно-сосудистую систему рацемической формы амлодипина, но в очень незначительном количестве случаев вызывает неблагоприятные побочные эффекты в виде периферических отеков. Кроме этого, имеется еще один позитивный эффект препарата в виде меньшей метаболической нагрузки на печень, потому что нет необходимости метаболизировать ненужный R-изомер. Было показано, что новая форма препарата обладает высокой клинической эффективностью при половинной дозе в сравнении с рацемической формой амлодипина.

Кроме синтетических БКК, используются препараты растительного происхождения. Так, тетрандрин и транминон долгое время применяются в китайской народной медицине для лечения коронарной недостаточности.

Фармакокинетика и фармакодинамика блокаторов кальциевых каналов

БКК активно связываются с белками и в разной степени подвергаются эффекту первого прохождения. Их биодоступность варьирует в широких пределах — от 20 до 90 % [2]. Данные о фармакокинетике БКК различных групп приведены в табл. 3.

Новые лекарственные формы (табл. 4) обеспечивают постоянную концентрацию препарата в крови и длительное действие. Фармакокинетика некоторых БКК зависит от возраста больных и сопутствующей патологии. Клиренс нифедипина, верапамила, дилтиазема, амлодипина и фелодипина может снижаться у лиц старших возрастных групп [5, 6].

Основные фармакологические эффекты БКК представлены в табл. 5. Все БКК уменьшают постнагрузку. Снижение системного сосудистого сопротивления и среднего давления в аорте после приема нифедипина выражено значительно больше, чем после верапамила и дилтиазема, и сопровождается существенным увеличением частоты сердечных сокращений. Соответственно степени уменьшения постнагрузки увеличиваются фракция изгнания, сердечный и ударный индекс левого желудочка.

БКК отчетливо улучшают диастолическую функцию левого желудочка, особенно связанную с ишемией миокарда [8]. Существует несколько гипотез, объясняющих предупреждение дисфункции левого желудочка у больных ИБС под влиянием верапамила и дилтиазема. Эти БКК могут уменьшать распространенность хронической ишемии миокарда, увеличивая коронарный кровоток за счет прямого влияния на гладкую мускулатуру сосудистой стенки или усиления коллатерального кровотока. Такой механизм наиболее вероятен у тех больных, у которых ишемия в большей степени связана с вазоконстрикторными реакциями сосудов, чем с фиксированной обструкцией.

Другим механизмом предупреждения ишемической дисфункции левого желудочка является улучшение фазы релаксации за счет уменьшения постнагрузки. Это приводит к снижению напряжения миокарда и уменьшению потребности его в кислороде. Наконец, прямой эффект БКК при улучшении диастолической функции может быть обеспечен за счет подавления сократительной активности миокарда и, таким образом, сохранения АТФ в сердечной мышце. Уменьшение потребности в АТФ прямо коррелирует со снижением тока кальция через медленные каналы в ранних стадиях ишемии миокарда. Такая возможность предполагается лишь для верапамила и дилтиазема, поскольку нифедипин увеличивает сократимость миокарда [35].

Следовательно, БКК обладают кардиопротекторным эффектом, который реализуется через улучшение перфузии миокарда, уменьшение потребности миокарда в кислороде, уменьшение образования свободных радикалов и перегрузки кардиомиоцитов ионами кальция, что приводит к регрессированию гипертрофии и клинического повреждения миокарда левого желудочка.

Эффекты блокаторов кальциевых каналов на реноваскулярную гемодинамику

БКК имеют позитивное влияние на почечную гемодинамику. Они улучшают почечное кровообращение, несмотря на снижение перфузионного давления в результате нормализации артериального давления. Этот эффект реализуется путем прямого действия на сосудистый тонус и непрямого — блокирование вазоконстрикторного действия эндотелина-1 и ангиотензина II. БКК улучшают натрийурез, практически не изменяют уровни К – и Mg 2+ плазмы крови [31].

Некоторым БКК свойственно антисклеротическое действие на почечную паренхиму. Этот эффект реализуется путем торможения влияния фактора роста, уменьшения пролиферации фибробластов. Среди БКК антисклеротическим действием обладают лерканидипин, фелодипин и дилтиазем. Продолжительное применение БКК (особенно лерканидипина и дилтиазема) уменьшает протеинурию. Так, в исследовании DIAL была показана способность лерканидипина снижать альбуминурию, которая на сегодняшний день не доказана для других дигидропиридиновых производных.

В последние годы установлено, что производные бензотиазепина длительного действия обнаруживают больший антипротеинурический эффект, чем дигидропиридиновые производные. Дилтиазем успешно используется у диализных больных, особенно в сочетании с ИАПФ. Применение дилтиазема может продлить выживание трансплантированной почки [35].

Метаболические и плейотропные свойства блокаторов кальциевых каналов

БКК являются метаболически нейтральными, что проявляется в отсутствии влияния на пуриновый, углеводный, липидный и электролитный обмены. Кроме того, БКК имеют и другие позитивные вспомогательные эффекты [22]. Они улучшают реологические свойства крови, снижают агрегацию тромбоцитов, тормозят прогрессирование атеросклероза благодаря улучшению эндотелиальной дисфункции (уменьшение влияния эндотелина-1 и улучшение эндотелийзависимого расслабления).

Показания для назначения блокаторов кальциевых каналов в кардиологической практике

Чаще эти лекарственные препараты используются в лечении артериальных гипертензий и ишемической болезни сердца. БКК, кроме амлодипина, лерканидипина и фелодипина, не используются в лечении сердечной недостаточности, поскольку имеют негативное влияние на инотропную функцию сердца. Получены данные, подтверждающие возможность использования малых доз дилтиазема у больных дилатационной кардиомиопатией с фракцией выброса 50 %, то есть в случаях диастолической дисфункции левого желудочка. Но в лечении сердечной недостаточности БКК широко не используются.

Сочетание ИБС или АГ с СД также выводит БКК на первый план при определении приоритетных направлений современной терапии [3]. Выбор БКК как средства первого ряда в данной ситуации определяется наличием у больных СД большинства зарегистрированных показаний к применению этих препаратов: средняя и старшая возрастные группы, изолированная систолическая гипертензия, дислипидемия, поражение паренхимы почек, обструктивные расстройства периферического кровообращения. Наконец, использование БКК при таком сочетании позволяет избежать полипрагмазии и повысить приверженность пациента к лечению.

В лечении ИБС рекомендуют применять недигидропиридиновые БКК и дигидропиридины III поколения [9]. Однако недигидропиридиновые производные (верапамил, дилтиазем) имеют недостаточную продолжительность действия и не всегда прогнозируемую фармакодинамику. К тому же дигидропиридиновые производные по способности расширять коронарные сосуды достоверно превосходят верапамил и дилтиазем. Кроме того, они практически не оказывают никакого влияния на вегетативный статус, метаболически нейтральны, что дает им несомненные преимущества при выборе лекарственного средства для больных СД [8].

У больных суправентрикулярными тахикардиями (АВ-узловые реципрокные, ортодромные тахикардии) верапамил и дилтиазем являются препаратами выбора для купирования пароксизмов (90 % эффективности). У больных с фибрилляцией и трепетанием предсердий эти БКК влияют на АВ-проводимость, уменьшают частоту сердечных сокращений, что оказывает позитивное действие на сердечную гемодинамику.

При комбинации БКК с другими лекарственными препаратами необходимо помнить, что верапамил повышает концентрацию дигоксина на 50–70 %, в то время как другие БКК не влияют на фармакокинетику сердечных гликозидов. Верапамил (в меньшей степени дилтиазем) в комбинации с β-блокаторами оказывает синергический эффект на контрактильную способность миокарда, проводящую систему сердца и функцию синусового узла. Кроме того, необходимо помнить, что верапамил в комбинации с дизопирамидом усиливают негативный инотропный эффект, свойственный этим препаратам, поэтому такое сочетание считается опасным. Также усиливаются проаритмогенные свойства антиаритмических препаратов [38].

В каких случаях врач должен назначать блокаторов кальциевых каналов?

БКК назначаются:

— при монотерапии или комбинированной терапии артериальной гипертензии;

— изолированной систолической гипертензии у лиц преклонного возраста;

— АГ и наличии сопутствующих состояний (сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевание почек, подагра, дислипопротеинемия);

— ИБС: стабильная стенокардия напряжения, вазоспастическая стенокардия;

— ИБС с наджелудочковыми нарушениями ритма;

— ИМ без зубца Q (дилтиазем);

— ИБС при наличии сопутствующих состояний (сахарный диабет, бронхиальная астма, подагра, язвенная болезнь желудка, дислипопротеинемия);

— ИБС в комбинации с артериальной гипертензией;

— купирование пароксизмов суправентрикулярных тахикардий (тахикардии с узким QRS-комплексом Список литературы

1. Белоусов Ю.Б., Моисеев B.C., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и терапия: Руководство для врачей. — М.: Универсум паблишинг, 2000. — С. 97-110; 150-2.

2. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Антагонисты кальция пролонгированного действия и сердечно-сосудистая заболеваемость: Новые данные доказательной медицины // Кардиология. — 2001. — 4. — С. 87-93.

3. Князькова И.И. Современное состояние проблемы клинического применения антагонистов кальция дигидропиридинового ряда // http://www.provisor.com.ua/archive/1999/N13/antagony.htm

4. Кукес В.Г., Фисенко B.П. Клиническая фармакология блокаторов медленных кальциевых каналов. — М.: Ремедиум, 2003.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. — М.: ГЭОТАР-Медицина, 2000; 133-45, 166-7.

6. Кукес В.Г., Остроумова О.Д., Стародубцев А.К. Антагонисты кальция: современные аспекты применения в кардиологии // Consilium medicum. — № 11.

7. Кулешова Э.В. Антагонисты кальция и их роль при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы // Вестник аритмологии. — 1999. —№ 11. — С. 28-34.

8. Лупанов В.П. Антагонисты кальция в лечении больных хронической ИБС // Лечащий врач. — 2006. — № 9.

9. Мазур Н.А. Основные различия между тремя классами антагонистов кальция // Русский медицинский журнал.

11. Маколкин В.И. Антагонисты кальция — препараты выбора при лечении АГ // Русский медицинский журнал. — 2007.

12. Марцевич С.Ю. Место антагонистов кальция в современной кардиологии // Лечащий врач. — 2001. — 7.

13. Марцевич С.Ю. Роль антагонистов кальция в современном лечении сердечно-сосудистых заболеваний // Русский медицинский журнал. — 2003. — 11. — 539-541.

14. Сидоренко Б.А., Преображенский Д.В. Антагонисты кальция. — М.: АОЗТ «Информатик», 1999.

15. Сперелакис Н. Медленные каналы и их роль в поступлении ионов кальция // Физиология и патофизиология сердца / Под ред. Н. Сперелакиса. — М., 1990. — 241 с.

16. Bean B.P. Classes of calcium channels in vertebrate cells // Ann. Rev. Physiol. — 1989. — 51. — 367-3.

17. Catterall W.A. Structure and function of voltage-sensitive ion channel // Science. — 1988. — 242. — 50-60.

18. Coetzee W.A. Cannel-mediated calcium current in thе heart // Clinical use of calcium channel antagonist drugs / Ed. by L.H. Opie. — 2nd ed. — Boston: Dordrecht; London: Kluwer Acad. Publishers, 1990.

19. Epstain M. Calcium antagonists in clinical medicine // Lipincot. — 1998.

20. Fabiato A. Calcium-induced release of calcium from the cardiac sarcoplasmic reticulum // Am. J. Physiol. — 1983. — 245. — C1-C14.

21. Ferrari R. Major difference among three classes of calcium antagonists // Eur. J. Cardiol. — 1997. — 18 (Suppl. A). — A56-A70.

23. Gray G. et al. Effects of calcium channel blockade on the aortic intima in spontaneously hypertensive rats // Hypertension. — 1993. — 22. — 569-576.

24. Hermsmeyer K., Mishra S., Miyagama K., Minshall R. Physiologic relevance of T-type calcium-ion channels: potential indications for T-type calcium antagonists // Clin. Ther. — 1997. — 19 (Suppl. A). — 18-26.

25. Katz A.M. Physiology of the heart. — 2 nd ed. — New York: Raven Press, 1992.

26. Katz A.M. Cardiac ion channels // N. Engl. J. Med. 1993. — 328. — 1244-1251.

27. Katz A.M. Protein families that mediated Ca 2+ signaling in the cardiovascular system // Am. J. Cardiol. — 1996. — 78 (suppl. 9A). — 2-6.

28. Katz A. Calcium channel diversity in the cardiovascular system // J. Am. Coll. Cardiol. — 1996. — 28. — 522-529.

29. Nargeot J., Lory P., Richard S. Molecular basis on the diversity of calcium channels in cardiovascular tissues // Eur. J. Cardiol. — 1997. — Vol. 18 (Suppl. A). — A15-A26.

30. Opie L.N. // Eur. J. Cardiol. — 1997. — Vol. 18 (Suppl. A). — Р. A71-79.

31. Osterrieder W., Holck M. In vitro pharmacologic profile of Ro 40-5967, a novel Ca 2+ channel blocker with potent vasodilator but weak inotropic action // J. Cardiovasc. Pharmacol. 1989. — 13. — 754-759.

32. Reuter H. et al. Properties of single calcium channels in cardiac cell culture // Nature. — 1982. — Vol. 297. — Р. 501-540.

33. Ringer S. A further contribution regarding the influence of the different constituents of the blood on the contraction of the heart // J. Physiol. Lond. — 1882. — 4. — 29-42.

34. Toshima H., Koga Y., Nagata H., Toyomasu K., Itaya K. et al. Comparative effects of oral diltiazem and verapamil in the treatment of hypertrophic cardiomiopathy. Double-blind crossover study // Japanese Heart J. — 1986. — 27. — 701-715.

35. Triggle D. Sites, mechanism of action, and differentiation of calcium channels antagonists // Am. J. Hypertens. — 1991. — 4. — 422S-429S.

36. Tsien R., Ellinor P., Horne W. Molecular diversity of voltage-dependent Ca 2+ channels // Trends Pharmacol. Sci. — 1991. — 12. — 349-354.

37. Varadi G., Mori Y., Mikala G., Schwartz A. Molecular determinants of Ca 2+ channel function and drug action // Trends Pharmacol. Sci. — 1995. — 16. — 43-49.

38. Zhou Z., Lipsius S. T-type calcium current in latent pacemaker cells isolated from cat right atrium // J. Moll. Cell. Cardiol. — 1994. — 26. — 1211-1219.

2009/13/1.png)

2009/13/2.png)

2009/13/3.png)

2009/13/4.png)

2009/13/5.png)