Что означает дефектограмма сигналов всех каналов показанная на рисунке сдо

дефектограмма

дефектограмма

Изображение результатов контроля на дисплее или твердом носителе, позволяющее судить о наличии, расположении, размерах и других параметрах выявленных дефектов.

[ Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г. ]

дефектограмма

Изображение индикаторного рисунка дефектов материала объекта контроля или контрольного образца на фотографии либо зафиксированное в слое лака, липкой ленты или другого носителя

[ Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г. ]

Тематики

Смотреть что такое «дефектограмма» в других словарях:

Дефектограмма — запись сигнала дефектоскопа в зависимости от текущей координаты контролируемого изделия относительно начальной точки, представляемая на бумажном, магнитном или электронном носителе … Российская энциклопедия по охране труда

Дефектограмма — запись сигналов дефектоскопа в зависимости от текущей координаты каната относительно начальной точки, представляемая на бумажном, магнитном или электронном носителе. Источник: РД 03 348 00: Методические указания по магнитной дефектоскопии… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РД 03-348-00: Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов — Терминология РД 03 348 00: Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов: Дефект каната каждое отдельное несоответствие каната требованиям, приведенным в рабочей или нормативной документации. Определения термина из разных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов. Книга 2. Расшифровка дефектограмм

Вторая книга двухтомника посвящена особенностям анализа сигналов, получаемых при ультразвуковом и магнитном контроле рельсов съемными и мобильными средствами дефектоскопии. Рассмотрен процесс формирования сигналов при контроле зон основного металла, болтовых и сварных стыков рельсов. Приведены характерные признаки сигналов от разнообразных дефектов в головке, шейке и подошве рельсов.

Дана информация по всем средствам дефектоскопии, эксплуатируемым на сети ОАО «РЖД». Впервые подробно проанализированы сигналы контроля со сложных участков (стрелочные переводы, рельсы с поверхностными повреждениями). В конце книги рассмотрены вопросы автоматизации расшифровки дефектограмм, и дан ответ, по какой причине эта задача в настоящее время не решена в полном объеме.

Пособие адресовано инженерно-техническим работникам дистанций пути и Центров по расшифровке дефектограмм Дирекций инфраструктуры; руководителям железнодорожных подразделений, отвечающих за безопасность движения поездов; студентам отраслевых ВУЗов и колледжей.

Оглавление

Введение

1. Формирование сигналов на развертке типа В от конструктивных отражателей рельсового пути

1.1. Сигналы на бездефектных участках рельсового пути

1.2. Формирование сигналов при озвучивании зоны бездефектного болтового стыка прямым (а = 0°) преобразователем

1.3. Формирование сигналов при озвучивании зоны болтового стыка наклонными (а = 45°) преобразователями

1.4. Формирование сигналов при озвучивании зоны болтового стыка двумя встречно-направленными наклонными преобразователями по схеме «V»

1.5. Формирование сигналов при озвучивании головки рельсов в зоне болтового стыка наклонными преобразователями

1.5.1. Сигналы контроля головки рельсов преобразователями с углом ввода а = 70° (эхо-метод)

1.5.2. Сигналы контроля головки рельсов наклонными преобразователями, реализующими эхо-метод (схема «Змейка»)

1.5.3. Отображение сигналов контроля головки рельсов схемой прозвучивания «РОМБ»

1.5.4. Сигналы контроля головки рельсов наклонными преобразователями, реализующими зеркальный метод

1.6. Сигналы магнитного канала в зоне болтовых стыков

1.7. Дефектограмма болтового стыка при многоканальном контроле

1.8. Формирование сигналов в зоне сварных стыков рельсов

2. Отображение сигналов контроля рельсов многоканальных дефектоскопах

2.1. Комплекс эксплуатируемых съемных и мобильных средств дефектоскопии

2.2. Цифровые съемные дефектоскопы первого поколения

2.2.1. Двухниточный ультразвуковой дефектоскоп АВИКОН-01МР с регистратором РИ-01

2.2.2. Двухниточный ультразвуковой дефектоскоп РДМ-2 с регистраторами РСД-Т и УР-ЗР

2.2.3. Двухниточный ультразвуковой дефектоскоп АДС-02

2.3. Цифровые съемные дефектоскопы второго поколения

2.3.1. Двухниточный ультразвуковой дефектоскоп АВИКОН-11

2.3.2. Двухниточный ультразвуковой дефектоскоп РДМ-22 (-23)

2.3.3. Двухниточный дефектоскоп АВИКОН-14 на базе колесных ультразвуковых преобразователей

2.3.4. Однониточный дефектоскоп-штанга АВИКОН-15

2.4. Мобильные средства контроля

2.4.1. Совмещенный вагон-дефектоскоп с дефектоскопическим комплексом АВИКОН-ОЗМ

2.4.2. Мобильные средства на базе аппаратуры ЭХО-КОМПЛЕКС с регистрирующей системой КРУЗ-М

2.4.3. Вагон-дефектоскоп с аппаратурой ЭХО-КОМПЛЕКС-2

2.4.4. Вагон-дефектоскоп с аппаратурой Г10ИСК-2000М

2.4.5. Вагон-дефектоскоп на базе аппаратно-программного комплекса РДМ-15К

2.5. Обзор основных параметров дефектоскопических средств

3. Формирование сигналов на развертке типа В от дефектов в головке рельсов

3.1. Поперечные трещины в головке рельсов (дефекты II группы)

3.1.1. Озвучивание поперечных трещин преобразователями с углом а = 70°

3.1.2. Озвучивание поперечных трещин по схеме «Змейка»

3.1.3. Озвучивание поперечных трещин по схеме «РОМБ»

3.1.4. Озвучивание поперечных трещин зеркальным методом

3.1.5. Возможные сигналы преобразователей с углом а = 45° от поперечных трещин в головке рельсов

3.1.6. Возможные сигналы прямого (а = 0°) преобразователя от поперечных трещин в головке рельсов

3.1.7. Обнаружение дефектов магнитным методом

3.1.8. Примеры реальных сигналов от поперечных трещин в головке рельсов

3.2. Продольные трещины в головке рельсов (дефекты III группы)

3.2.1. Обнаружение расслоений в головке прямым (а = 0°) преобразователем

3.2.2. Возможные сигналы от расслоений в головке, принятые наклонными преобразователями

3.2.3. Примеры реальных сигналов от дефектов кода 30Г

3.2.4. Обнаружение расслоений в головке в зоне болтовых стыков

3.2.5. Реакция магнитного канала на продольные расслоения в головке рельсов

3.2.6. Обнаружение дефектов кода 38.1 в зоне приварки рельсовых соединителей

4. Формирование сигналов от дефектов в шейке и в подошве рельсов

4.1. Обнаружение трещин от болтовых отверстий (код дефектов 53.1)

4.1.1. Озвучивание дефектов кода 53.1 наклонными преобразователями

4.1.2. Озвучивание дефектов кода 53.1 прямым (а = 0°) преобразователем

4.1.3. Обнаружение «сложных» трещин в болтовых отверстиях

4.1.4. Обнаружение дефектов кода 53.1 «У»-образной схемой прозвучивания

4.1.5. Примеры реальных сигналов от дефектов кода 53.1

4.1.6. Ложные отражения и мешающие сигналы в зоне болтовых стыков рельсов

4.2. Сигналы от продольных трещин в зоне сопряжения шейки и головки рельсов (код дефектов 52.1-2)

4.3. Трещины в шейке рельсов от механических повреждений и дефекты в зоне сварных стыков (дефекты кодов 55 и 56.3-4)

4.4. Сигналы от трещин в подошве рельсов (дефекты VI группы)

4.4.1. Поперечные трещины подошвы кодов 69 и 66.3-4

4.4.2.Локализация участков пути с коррозионным повреждением подошвы рельсов

5. Анализ сигналов на сложных участках рельсового пути

5.1. Формирование сигналов в зоне стрелочных переводов

5.2. Сигналы от дефектов в элементах стрелочных переводов

5.3. Дополнительные возможности анализа дефектограмм и мешающие факторы

5.3.1. Использование амплитудной огибающей донных сигналов

5.3.2. Определение глубины залегания дефектов зеркально-теневым методом при наклонном вводе ультразвуковых колебаний

5.3.3. Анализ сигналов от повреждений на поверхности катания рельсов

5.3.4. Контроленепригодные участки рельсов

5.3.5. Помехи и мешающие сигналы в ультразвуковых каналах

6. К вопросу об автоматизации обработки дефектограмм

6.1. Опыт автоматизации обработки сигналов в зарубежных системах контроля рельсов

6.2. Основные этапы обработки сигналов сплошного контроля рельсов

6.3. Использование «утраченной» информации для совершенствования систем обработки

Приложение 1. Принятые сокращения

Приложение 2. Обозначения

Приложение 3. Некоторые понятия и определения

Литература

Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы

Любая физическая величина по характеру изменения ее значения может быть постоянной (если она имеет только одно фиксированное значение), дискретной (если она может иметь два или более фиксированных значений), или аналоговой (если она может иметь бесчисленное множество значений). Все эти величины могут быть преобразованы в цифровую форму.

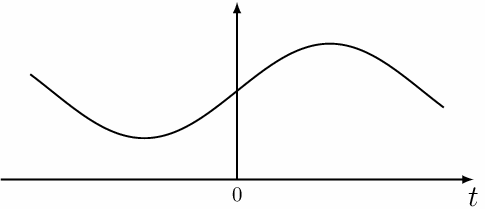

Аналоговым называется такой сигнал, который может быть представлен непрерывной линией из множества значений, определенных в каждый момент времени относительно временной оси.

Значения аналогового сигнала произвольны в каждый момент времени, поэтому он может быть в принципе представлен как некая непрерывная функция (зависящая от времени как от переменной) либо как кусочно-непрерывная функция времени.

Аналоговым сигналом можно назвать, например, звуковой сигнал, генерируемый обмоткой электромагнитного микрофона или ламповым акустическим усилителем, поскольку такой сигнал непрерывен и его значения (напряжение или ток) сильно отличаются друг от друга в каждый момент времени.

На приведенном ниже рисунке изображен пример подобного рода аналогового сигнала.

Аналоговые величины могу иметь бесконечное множество значений в определенных пределах. Они непрерывны и их значения не могут изменяться скачками.

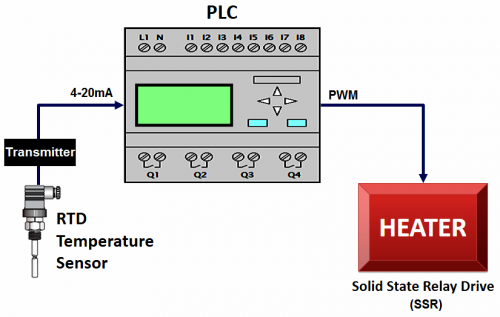

Пример аналогового сигнала: термопара передает в аналоговом виде значение температуры в программируемый логический контроллер, который управляет с помощью твердотельного реле температурой в электрической печи.

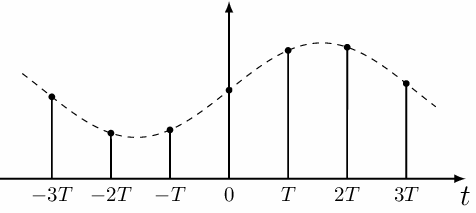

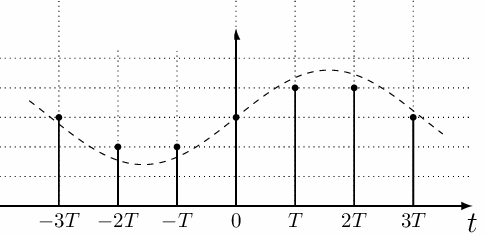

Если некий сигнал принимает произвольные значения лишь в отдельные моменты времени, то такой сигнал называют дискретным. Чаще всего на практике применяются дискретные сигналы, распределенные по равномерной временной решетке, шаг которой называется интервалом дискретизации.

Дискретный сигнал принимает определенные не нулевые значения лишь в моменты дискретизации, то есть он является не непрерывным в отличие от аналогового сигнала. Если из звукового сигнала вырезать небольшие кусочки определенного размера через равные интервалы, такой сигнал можно будет назвать дискретным.

Ниже приведен пример формирования подобного дискретного сигнала с интервалом дискретизации Т. Обратите внимание, что квантуется лишь интервал дискретизации, но не сами значения сигнала.

Дискретные сигналы имеют два и более фиксированных значений (количество их значений всегда выражается целыми числами).

Когда дискретный сигнал принимает только какие-то фиксированные значения (которые могут быть расположены по сетке с определенным шагом), такие что они могут быть представлены как количество квантовых величин, такой дискретный сигнал называется цифровым. То есть цифровой сигнал — это такой дискретный сигнал, который квантован не только по промежуткам времени, но и по уровню.

Практически дискретные и цифровые сигналы в ряде задач отождествляются, и могут быть легко заданы в форме отсчетов с помощью вычислительного устройства.

На рисунке приведен пример формирования цифрового сигнала на базе аналогового. Обратите внимание, что значения цифрового сигнала не могут принимать промежуточных значений, а только определенные — целое количество вертикальных шагов сетки.

Цифровой сигнал легко записывается и перезаписывается в память вычислительных устройств, просто считывается и копируется без потери точности, тогда как перезапись аналогового сигнала всегда сопряжена с утратой некоторой, пусть и незначительной, части информации.

Обработка цифровых сигналов позволяет получать устройства с очень высокими характеристиками благодаря выполнению вычислительных операций совершенно без потерь качества, либо с пренебрежимо малыми потерями.

В силу этих достоинств, именно цифровые сигналы повсеместно распространены сегодня в системах хранения и обработки данных. Вся современная память — цифровая. Аналоговые носители информации (такие как пленочные кассеты и т.д.) давно ушли в прошлое.

Аналоговый и цифровой приборы для измерения напряжения:

Но даже у цифровых сигналов есть свои недостатки. Их невозможно передать напрямую как есть, ибо передача обычно реализуется посредством непрерывных электромагнитных волн. Поэтому при передаче и приеме цифровых сигналов необходимо прибегать к дополнительной модуляции и аналого-цифровому преобразованию. Меньший динамический диапазон цифровых сигналов (отношение наибольшего значения к наименьшему), обусловленный квантованностью значений по сетке, является еще одним их недостатком.

Существуют и такие области, где аналоговые сигналы незаменимы. Например аналоговый звук никогда не сравнится с цифровым, поэтому ламповые усилители и пластинки до сих пор не выходят из моды, несмотря на обилие цифровых форматов записи звука с самой высокой частотой дискретизации.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Что означает дефектограмма сигналов всех каналов показанная на рисунке сдо

Первичные сигналов

2.1 Общие характеристики сигналов

Первичные сигналы, соответствующие сообщениям различной природы, представляют собой случайные процессы. Поэтому напомним некоторые понятия и определения из теории случайных процессов и теории информации, которые будут использованы в дальнейшем.

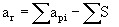

Среднее значение M[c(t)]=c(t) случайного процесса определяется выражением

Формула 2.1

Средняя мощность случайного процесса:

Формула 2.2

Среднеквадратическое значение случайного процесса:

Формула 2.3

Дисперсия случайного процесса, являющаяся мерой разброса его значений около среднего, определяется формулой

Формула 2.4

Связь между значениями случайного процесса в различные моменты времени описывается корреляционной функцией:

Формула 2.5

Свойство эргодичности состоит в том, что средние по множеству с вероятностью «единица» равны средним по времени, взятым для любой реализации. Обозначая усреднение по времени, взятым для любой реализации. Обозначая усреднение по времени волнистой линией сверху, свойство эргодичности можно записать в виде

Формула 2.6

Формула 2.7

Формула 2.8

Мощность, заключенную в конечной полосе частот между

Формула 2.9

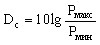

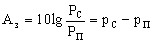

Мгновенная мощность сигналов связи может принимать различные значения в широких пределах. Чтобы охарактеризовать эти пределы, вводят понятия динамического диапазона и пик-фактора сигналов. Динамический диапазон сигнала в децибелах определяется выражением

Формула 2.10

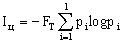

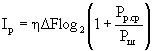

Пик-фактором сигнала Q называется отношение его максимальной мощности к средней. В логарифмических единицах

Формула 2.11

В некоторых случаях динамический диапазон и пик-фактор определяются не в логарифмических, а в абсолютных единицах (в «разах»).

Формула 2.12

Формула 2.13

Формула (2.13) дает оценку сверху информационной содержательности цифрового сигнала.

.

Подставляя это выражение в формулу (2.13) вместо l, найдем

Формула 2.14

Формула (2.14) дает оценку сверху количеству информации, содержащейся в аналоговом сигнале.

2.2 Логарифмические единицы

Уровнем передачи называется логарифмическое отношение мощности, напряжения и тока в измеряемой точке цепи к мощности, напряжению и току, которые приняты за исходные:

Формула 2.15

Формула 2.16

Формула 2.17

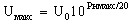

Абсолютным называется такой уровень передачи, когда за исходные величины приняты Р0=1 мВт, U0=0,775 В и I0=1,29 мА.

Измерительным называется абсолютный уровень в рассматриваемой точке системы (канала), если в начале этой системы (на входе канала) включен нормальный генератор. Нормальным называется генератор с ЭДС, равной 1550 мВ, и внутренним активным сопротивлением, равным 600 Ом. Частота тока нормального генератора может быть любой, однако, на практике, если нет специальной оговорки, частоту считают равной 800 Гц. Если входное сопротивление канала активно и равно 600 Ом, то при подключении нормального генератора на входе канала оказывается абсолютный нулевой уровень мощности, тока и напряжения.

Формула 2.18

Формула 2.19

От логарифмических единиц (уровней в децибелах) легко перейти к абсолютным (мощности, напряжению, току) по очевидным формулам:

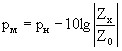

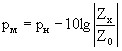

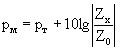

Для определения затухания сигнала, вносимого узлом, линией, или усиления усилителя необходимо измерить уровни передачи на их входе и выходе. Разность уровней определяет затухание в цепи

или усиление усилителя

Эти величины можно определить также расчетным путем, если известны мощности, напряжения или токи на входе и выходе устройства.

При передаче сигналов по каналам связи имеют место потери энергии в пассивных четырехполюсниках или ее увеличение в активных четырехполюсниках. Чтобы охарактеризовать изменение энергии сигнала в различных четырехполюсниках, образующих каналы связи, вводится понятие рабочего затухания и рабочего усиления. Рабочее затухание измеряется в децибелах и определяется по формуле

Формула 2.23

Формула 2.24

здесь величины Рг и Р2 имеют тот же смысл, что в формуле (2.23).

Формула 2.25

Соотношение между уровнями на входе и выходе канала определяется его остаточным затуханием, которое представляет собой рабочее затухание, определенное в условиях замыкания входа и выхода канала на активные сопротивления нагрузки, соответствующие номинальным значениям входного и выходного сопротивлений канала. Остаточное затухание равно разности между суммой всех рабочих затуханий, имеющихся в канале, и суммой всех рабочих усилений:

Формула 2.26

2.3 Телефонные (речевые) сигналы

Высокое качество передачи телефонного сигнала характеризуется уровнем громкости, разборчивостью, естественным звучанием голоса, низким уровнем помех. Эти факторы определяют требования к физическим характеристикам речевого сигнала и телефонного канала.

Основными параметрами телефонного сигнала являются:

Формула 2.27

2.4 Сигналы звукового вещания

Частотный спектр сигнала вещания расположен в полосе частот 15..20000 Гц. При передаче как телефонного сигнала, так и сигналов вещания полоса частот ограничивается. Для достаточно высокого качества (каналы вещания первого класса) эффективная полоса частот должна составлять 0,05..10 кГц с амплитудно-частотными искажениями не более 4,3 дБ на краях по отношению к остаточному затуханию на частоте 0,05 кГц и 8 мс на частоте 10 кГц по отношению к минимальной величине времени распространения, для безукоризненного воспроизведения программ вещания (каналы высшего класса) 0,03. 15 кГц.

Подставляя в формулу (2.12) (

2.5 Факсимильный сигнал

Факсимильной связью называется передача неподвижных изображений (рисунков, чертежей, фотографий, текстов, газетных полос и та далее) по каналам электрической связи. Факсимильный сигнал формируется методом построчный развертки. Частотный спектр первичного факсимильного сигнала определяется характером передаваемого изображения, скоростью развертки и размерами сканирующего пятна. Для параметров факсимильных аппаратов, рекомендованных МСЭ-Т, верхняя частота сигнала может составлять 732, 1100 и 1465 Гц. Динамический диапазон сигнала составляет около 25 дБ, пик-фактор равен 4,5 дБ при 16 градациях яркости (l = 16).

На рисунке 2.3 показан один из возможных способов технической реализации электрооптического анализа и синтеза изображений.

Бланк с передаваемым изображением накладывается на барабан Б передающего факсимильного аппарата. На поверхность изображения проектируется яркое пятно, перемещающее вдоль оси барабана. При вращении барабана на светлое пятно по винтовой линии обегает его поверхность, осуществляя развертку изображения. Отраженный световой поток воздействует на фотоэлемент ФЭ, в результате чего в его цепи появляется изменяющийся во времени ток iс(t), мгновенное значение которого определяется оптической плотностью (отражающей способностью) элементов изображения.

В приемной части факсимильного аппарата принятый сигнал подается на безынерционную газосветовую лампу ГЛ, интенсивность свечения которой пропорциональна мгновенному значению сигнала. Пучок света от этой лампы фокусируется на поверхность барабана приемного аппарата. На барабане закреплена светочувствительная бумага; он вращается синхронно и синфазно с барабаном передатчика. Световое пятно от ГЛ перемещается вдоль оси барабана так же, как и в передатчике. В результате после проявления получается копия передаваемого изображения.

Частотный спектр первичного факсимильного сигнала определяется характером передаваемого изображения, скоростью развертки и размерами анализирующего пятна. Максимальную частоту рисунка первичного факсимильного сигнала fрис можно рассчитать, пологая, что оригинал представляет собой чередующиеся черные и белые полосы, перпендикулярные направлению развертки, причем ширина этих полос равна ширине анализирующего пятна. В этом случае

Формула 2.28

Информационную содержательность факсимильного сигнала определим по формуле (2.12), полагая l = 2 для штрихового изображения, l = 16 для полутонового изображения и Fт = 2fрис. В результате расчетов получим: Iфакс = 2,93 * 10 3 бит/с, для штрихового изображения и N=120 об/мин; Iфакс = 11,7 *10 3 бит/с для полутонового изображения и N = 120 об/мин.

Наличие помех в канале приводит к появлению точек и загрязнений на воспроизводимом изображении. Качество связи оказывается удовлетворительным, если разность между максимальными уровнями факсимильного сигнала и помехи составляет приблизительно 35 дБ.

2.6 Телевизионный сигнал

Во время смены строк и кадров развертывающий луч приемной трубки должен быть погашен. Также необходимо осуществить синхронизацию лучей приемной и передающей трубок. Таким образом, кроме сигнала изображения необходимо передавать вспомогательные управляющие импульсы (гасящие и синхронизирующие). Электрический сигнал, включающий в себя сигнал изображения и управляющие импульсы, называется полным телевизионным сигналом.

Спектр телевизионного сигнала (видеосигнала) зависит от характера передаваемого изображения, но структура спектра определяется в основном разверткой. Анализ показывает, что спектр телевизионного сигнала характеризуется наличием «сгустков» энергии в областях «окружающих» гармоники частоты строк Fс = 15 625 Гц. На рисунке 2.4 показан вид спектра видеосигнала, полученного при развертке неподвижного изображения.

Отношение сигнал/помеха определяется как отношение размаха сигнала изображения к действующему напряжению помехи на выходе взвешивающего фильтра. Согласно рекомендации МСЭ-Т защищенность телевизионного сигнала от взвешенной флуктуационной помехи должна быть не хуже 57 дБ. Для невзвешенной помехи с равномерным спектром защищенность должна быть не хуже 48 дБ. При таком отношении сигнал/помеха глаз различает на экране кинескопа около 100 градаций яркости.

Исходя из этого, а также считая, что все градации яркости равновероятны, определим динамический диапазон, пик-фактор и информационную содержательность телевизионного сигнала:

2.7 Телеграфные сигналы и сигналы передачи данных

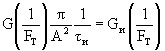

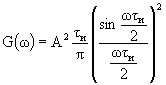

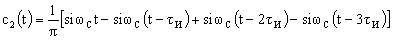

Вероятность появления положительных р(+А) и отрицательных p(-А) импульсов, а также статистические связи между импульсами определяются свойствами источника информации. Часто р(+А) = p(-А) = 0,5 и импульсы последовательности статистически независимы. Энергетический спектр такого сигнала определяется выражением:

Формула 2.29

Подставляя в формулу (2.29)

График нормированного энергетического спектра телеграфного сигнала показан на рисунке 2.6.

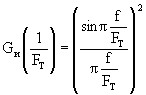

Определим минимальную полосу частот

Пусть на вход идеального фильтра низкой частоты с частотной характеристикой

подается последовательность из двух прямоугольных импульсов, показанных на рисунке 2.7. Найдем сигнал на выходе фильтра при различных значениях частоты среза

Формула 2.31

где

Формула 2.32

Известно, что сигнал на выходе идеального фильтра с частотной характеристикой (2.30) при подаче на его вход единичного скачка (2.32) определяется выражением

Формула 2.33

где

Формула 2.34

Если частотные характеристики канала связи приближаются к характеристикам идеального фильтра низкой частоты, то эффективная полоса частот двоичного сигнала составляет (F = 0,5 Fт.

При наличии частотных искажений в реальных каналах приходится несколько расширить полосу частот, отводимую для передачи импульсных сигналов. Часто принимают

Контрольные вопросы

Примеры решения задач

Пример 1

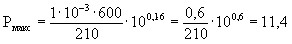

Зная максимальный, минимальный и средний уровень по напряжению, определить динамический диапазон системы и пик-фактор, если уровни, которые известны, являются абсолютными, и найти максимальную мощность, выделенную на нагрузке Rн.

pн мин = 2 дБ; pн макс = 6 дБ; pн ср = 4 дБ; Rн = 210 Ом.

Решение:

Динамический диапазон определяет отношение наибольшей мощности к наименьшей и выражается формулой:

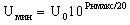

А так как даны максимальный pн макс и минимальный рн мин абсолютные уровни по напряжению, которые соответственно определяются формулами:

рн мах = 20 lg (Uмакс/U0), дБ

рн мин = 20 lg (Uмин/U0), дБ

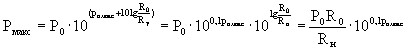

Максимальную мощность, которая выделится на нагрузке можно определить из формулы абсолютного уровня по мощности:

Связь между уровнем по мощности и уровнем по напряжению выражается формулой:

Мощность будет максимальной, если будет приложено максимальное напряжение, а следовательно, и уровень.

Подставим данное выражение в формулу для мощности, определим Рмакс.

Ответ: D = 4 дБ; Q = 2 дБ; Рмакс =11,4 мВт.

Пример 2

Определить какое количество информации содержится в цифровом сигнале, если известны две величины:

Изобразить такой сигнал во временной области.

Решение:

m

Пример 3

Определить допустимое затухание сигнала между микрофоном и телефоном, а также максимальную длину связи без включения усилителей в линию. Средняя мощность на выходе микрофона рм = 1мВт. Чувствительность телефона, то есть мощность сигнала, от которой он может работать, рт = 0,001 мВт.

Решение:

Определяем уровень на выходе микрофона

Уровень на входе телефона

Отсюда допустимое затухание сигнала между микрофоном и телефоном

Затухание одного километра линии называется коэффициентом затухания

lmax = Адоп/

Коэффициент затухания зависит от частоты, материала и диаметра проводов цепи, окружающей температуры и метеорологических условий. Если фактическая длина линии больше чем lmax, то в цепь необходимо включить усилители. Каждый из них должен компенсировать затухание предшествующего участка линии.

Пример 4

Решение:

Определим остаточное затухание сигнала по формуле:

Для этого необходимо найти уровень передачи на выходе цепочки.

Переведем мощность на входе в уровень передачи

1мВт = 10lg(1мВт/1мВт) = 0 дБ,

Подставляя уровень передачи на выходе цепочки в формулу для определения остаточного затухания, получим: