Что означает духовная нищета

Православная Жизнь

Нищета духовная — разве это хорошо? Лучше ведь быть духовно богатыми!

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»

Разбираемся с понятием и ищем аналогии

Многим людям довольно сложно разобраться в том, что такое «духовная нищета». Мы привыкли, что нужно стремиться к интеллектуальному или духовному богатству, образованности, широкому кругозору. Что же значит — быть нищим духом? Святые отцы предлагают провести аналогию с нищими, которых мы видим вокруг себя: это люди, просящие подаяния, они не проживут без помощи других, не надеются на собственные силы и зависят от милости окружающих. В духовном плане нищий духом человек зависит от Бога и Его милости. Он знает, что все его духовные дары — от Бога.

Если человек пристально посмотрит на себя, то обнаружит, что часто его поступки бывают неискренними. Казалось бы, делаем доброе дело, но в сердце закрадывается желание благодарности, уважения, похвалы. Это происходит потому, что мы не обладаем теми достоинствами, которыми изначально по замыслу Создателя должен обладать человек. Ощущая свою нищету, понимая, что так не должно быть, что нужно быть иными, мы просим у Бога недостающие добродетели. В этом и заключается нищета духа.

Нищета духа — это дар?

Это не дар. Мы должны стяжать нищету духа. По сути, в этом и состоит наша духовная жизнь. Чтобы понять, что такое нищета духа, нужно рассмотреть её противоположность — гордость, когда человек считает себя самодостаточным, добродетельным, духовно богатым, имеющим заслуженную славу. Наблюдательный человек знает, что ум, слава, красота, достаток — это чаще всего преходящие вещи. Красивые теряют свою красоту, умные с возрастом глупеют, облечённые славой болеют и превращаются в свою же противоположность. Духовный человек может впасть в прелесть — считать себя духоносным старцем, вести за собой якобы в Царствие Небесное учеников и почитателей. Все добродетели очень зыбки.

Как только мы начинаем пристально рассматривать качества своей души, образ своих мыслей и поступков, то вдруг обнаруживаем, что, по сути, не обладаем ни добродетелями, ни святостью, ни всеми теми духовными дарованиями, которые нам так нравятся и которые мы ценим. Особенно это заметно, когда удаётся встретить человека действительно смиренного и нищего духом. Нам с ним очень легко и приятно, потому что он не превозносится, умеет по-настоящему любить, считает себя ниже других и никого не осуждает за слова и поступки. Он снисходителен, кроток и добр. В Священном Писании и Предании Церкви мы видим множество примеров тому, что все святые, которые были награждены дарами Духа Святого и могли исцелять, чудотворить, молиться, прежде стяжали нищету духа. Они испрашивали её у Бога, и Он по Своей любви им её даровал.

Наши ориентиры

Кому мы с большим желанием подадим милостыню: тому, кто нас обманывает, или тому, кто на самом деле беден и нуждается в нашей помощи? Конечно же, вторым. Так и Господь: Он с великой радостью и быстротой помогает тем, кто искренне считает себя нищим духовно. Вспомним патриарха Авраама, который был родоначальником всех верующих, пророков Моисея и Давида — это были люди особых природных дарований, но они стяжали благодатные дары через великое смирение.

Вот, к примеру, слова царя Давида: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (Пс. 21:7). В этом ряду — и Владычица наша Богородица, Которая сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38), и Сам Господь, Который говорил: «Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29) — и взошёл на Крест, когда Его оплёвывали, били, ругали, издевались. Он со смирением и кротостью принял всё, что надлежало исполнить, всё, ради чего Он был послан на землю. В этих примерах — наши ориентиры и наша опора.

Как стяжать нищету духа?

Должны ли мы всё время себя бичевать и унижать, чтобы обрести нищету духовную? Нет, это делать не обязательно, иначе может произойти так, что внешне будем выставлять себя смиренномудрыми и нищими духом, а в душе — гордиться и тщеславиться этими «добродетелями».

Чтобы обрести нищету духа, нужно всегда избегать славы, превозношения, благодарностей. Стараться поступать с теми, кто выше нас по социальному положению, с кротостью, с теми, кто равен нам — с братолюбием, с теми, кто ниже — со снисхождением. По этим индикаторам можно понять, каково наше духовное состояние, преуспели ли мы в смирении, которое можно считать синонимом нищеты духа. Благодаря им можно определить точку духовного развития, на которой мы находимся. А чтобы перейти на более высокий уровень, Господь оставил нам свои таинства. Глядя на высочайшие ориентиры в лице подвижников нашей веры, мы можем каяться и исправляться. В таинствах Господь дарует нам Свою благодать и ей восполняет всё недостающее нам. Главное — иметь смирение и просить у Него помощи.

Нищета духа невозможна без искренности перед Богом

Мы должны понимать, что к идеалу можем только стремиться. Святые отцы говорят, что достичь его не получится, и это нормально: чем выше поднимается человек в своём духовном развитии, тем лучше видит своё несовершенство. С другой стороны, Господь порой попускает падения, причём даже тем людям, которые имели определённые духовные дары. Человек, даже стяжавший какие-то добродетели, всё равно остаётся изменяемым, он не занимает духовную высоту раз и навсегда. Мудрые отцы нашей Церкви это знали.

Преподобный Макарий Великий рассказал историю о том, как один старец, обладающий даром исцеления, помогал больным тем, что просто возлагал на них руки. Слава о нём пошла великая, и он почувствовал, что погибает, потому что слава стала ему приятной. Как человек, имеющий нищету духа, он попросил у Господа, чтобы в него вселился бес. Бог попустил это, старец стал бесноватым, его даже заковали в цепи. Слава его была разрушена, но сам он исцелился, после чего продолжил своё духовное восхождение.

Мы должны понимать, что смиренномудрие и смирение — понятия разные. Смиренномудрие — это когда мы понимаем, как нужно правильно жить и поступать, а смирение — это практика. Чаще всего мы не имеем смирения, просто побуждаем себя к правильным поступкам, но оступаемся, каемся, идём дальше. Искренность перед Богом в том и состоит, чтобы адекватно оценивать себя и свои поступки. Чем объективнее и мудрее мы подходим к этому, тем больше видим своих грехов и меньше — добродетелей. Осознаём, что есть попытки их стяжать, есть добрые устремления, а достижений мало. Порой мы пытаемся обнять весь мир, берёмся за неподъёмную ношу, под которой у нас тут же подкашиваются колени — потому что оценили себя выше тех достоинств, которые у нас имеются. Но в этом есть свои плюсы: таким образом происходит стяжание нищеты духа.

Итак, подытожим: чтобы стяжать нищету духа, надо всегда иметь перед собой духовные эталоны — Христа, Пресвятую Богородицу, апостолов, святых. Нужно знать, что мешает нам быть похожими на них: это могут быть слава, самолюбие, гордыня — всё, что идёт в ущерб нашей духовной красоте. Наконец, следует определить добродетели, в которых надо возрастать. На этом пути очень помогут труды святых отцов. Поскольку заповеди блаженства — это основание всех добродетелей, то таких трудов очень много. Каждый, кто хочет в них разобраться или изучить более детально, найдёт подходящие для его ума и сердца. Надо начать читать, и если зацепило, если не хочется закрыть книгу — значит, это то, что нужно.

Кто такие нищие духом?

Кто такие нищие духом?

Можно ли сказать, что христианство оправдывает нищету?

Первое, что нужно сказать: ни Библия, ни христианство нищету не оправдывают. Ап. Павел совершенно конкретно пишет: «кто не работает, тот пусть и не ест». Сам Павел, будучи Апостолом Христовым, проводя жизнь в молитве, религиозных размышлениях и проповеди, не имея свободной минуты, тем не менее зарабатывал себе на жизнь шитьем палаток. Это была его наследственная профессия, которую он получил от родителей. Но порицание тунеядства – заслуга не Ап. Павла и не учителей христианства. Ветхий Завет однозначно утверждает: если ты работаешь, ты не умрешь с голоду. Если ты богобоязнен и трудолюбив, Бог будет с тобой, ты не будешь испытывать экономической нужды. Помните, как начинается Псалтирь: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» И далее говорится: такой муж «. будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1, 1-3). Или другой пример, также из Псалтири. Это 111-й псалом (стихи 1-3): «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Обратим внимание на последнее предложение!

Но совершенно другая тема – нищета духовная. С экономической нищетой она не имеет ничего общего.

Итак, «нищие духом». С ними мы встречаемся и в Новом Завете: «блаженны нищие духом ибо тех есть Царство Небесное», и в Ветхом Завете. Вернее будет сказать, что «нищета духовная» – это ветхозаветное определение. И сразу скажем, что под нищими здесь имеются в виду не бедные люди, бродяги или неудачники, не те, кто валяется в лохмотьях на улице, дыша перегаром и прося подаяние.

Слово «нищие» – специфический религиозный термин, который означает род людей, ждущих Спасителя. Бедность, прекрасно известная Древнему миру, в ветхозаветном богословии переосмысляется как категория нравственная, душевная. Бедняки духа, про которых читаем и в псалмах, и у пророков, – иного рода. Это бедняки духа, бедняки благодати. Это люди, которые просят Бога сойти к ним, спасти их. Прочитайте псалмы 9 – 10, здесь как раз речь идет о таких нищих.

Или, вот, псалом 13: «Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного… Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. (Вы говорите)»Кто даст с Сиона спасение Израилю!» Когда Господь возвратит пленение народа Своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль».

В последних двух стихах псалма мы читаем, что безбожные нечестивцы смеются над упованием нищих: «Господь упование их». Для таковых бедняков выход из их бедственного положения – не несколько запотевших в руке медных монет, не кусок лепешки или кувшин вина. Бог – их надежда и их радость. Бог, Который, как надеялись эти люди, придет и изменит мир, Который уничтожит нечестивцев и злодеев.

Бог слушает не тех, у кого пустой карман, но тех, кто ищет Царство Божие, тоскует по Богу, чает Божией милости и помощи. «Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ, – воспевает псалмопевец. – Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою» (Пс. 85, 1-4). Нам важно, что здесь как раз нищета ставится в прямую связь с нравственностью, богобоязненностью человека.

Когда в третьем столетии до Рождества Христова переводчики переводят с древнееврейского на греческий Библию, они еврейское «анавим» (бедняки) переводят и как «неимущие», «нуждающиеся», и как кроткие, смиренные сердцем, чающие спасения.

И в нашем сегодняшнем переводе Библии часто слово «нищие» переводится как «смиренные, кроткие». Например, псалом 9, ст. 38: «Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твое». В еврейском оригинале здесь стоит нищие, но перевели это слово как смиренные.

Те, кто истинно молится, духовно совершенствуется, получил в Библии конкретное наименование бедняков Господних, нищих. Они «убогие, смиренные» Бога Яхве (Пс. 73, 19; 149, 4), они предмет Его благосклонной любви.

Говоря о наступлении мессианской эры, несущей прощение грехов и осуществление всех иудейских чаяний, пророк Исаия восклицает: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих» (Ис. 49, 13). Здесь страдальцев (анавим) правильней перевести как нищих.

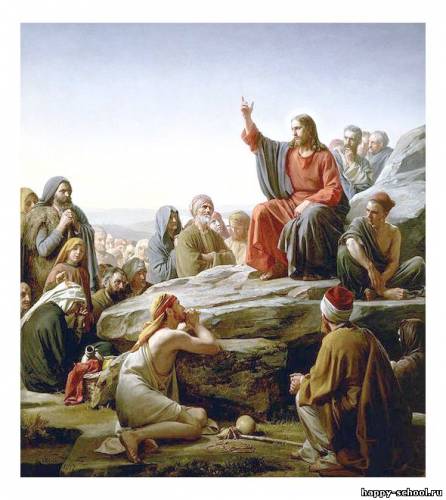

И, конечно, совершенно в русле Ветхого Завета, но по-новому, по-новозаветному, тема «нищих» звучит в Евангелиях. Да, и в Евангелии мы встречаемся с «нищими». Когда Спаситель восходит на некую гору и проповедует о Блаженствах: «Блаженные нищии духом, яко тех есть Царство небесное», – Он говорит об этих нищих, об анавим, бедняках Господних.

Практически вся Нагорная проповедь продолжает мысль, что чаяния этих нищих, кротких, смиренных – наконец вознаграждены. Пришел Мессия. («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» и т.д.)

Об этих нищих Спаситель говорит и в других местах. Так, когда посаженный в тюрьму и ожидающий смерти Иоанн Креститель посылает своих учеников к Иисусу узнать: «Тот ли Он, Кому надлежит прийти», или вышла ошибка и Мессией будет кто-то другой, – Спаситель прямо не отвечает. Спаситель не отвечает: «Я Мессия», он говорит: «пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвыет воскресают, и нищие благовествуют». Последнюю фразу: «нищие благовествуют», правильнее перевести «нищим благовествуется»!

Какие они, эти «анавим», «бедняки Господни» или, как перевели в нашем переводе: «нищие духом». Они как дети. Дети не мыслят жизни без родителей… Нищие духом – те, кто всю свою жизнь ставит в тесную зависимость от Бога. Это те, кто без Бога не может жить и дышать.

Собственно, если мы вчитаемся в новозаветный текст, мы увидим, что Нагорная проповедь говорит нам, какими должны быть эти «нищие духом»: Это бедные, открывающие Богу свою израненную душу (Мф. 5.4), обращающие к Богу жажду добра (алчущие и жаждущие правды) (ст. 6), это доверяющие Богу в испытаниях и преследованиях (ст. 10), это кроткие (ст. 5), милосердные (ст. 7), простые и искренние (ст. 8), это приносящие мир (миротворцы – ст. 9). Таким образом, «нищие духом» – это те, кто старается походить на Христа, кто такие же, как Он. Им, этим искренним людям, принадлежит «Царство Небесное», с ними Бог»…

И последнее, о чем невозможно не упомянуть. Когда к галилейской Девушке, Которую отныне будет прославлять все человечество, явился Архангел с сообщением, что Она станет Матерью Спасителя, Та восклицает, «Величит душа Моя Господа… что призрел Он на смирение рабы Своей» (Лк. 1, 46). Слово смирение – в оригинале анавим: на нищету!

Пресвятая Дева – одна из них, из этих бедняков Божиих, из людей, напряженно и с надеждой вглядывавшихся в будущее.

Нищета духовная

Смотреть что такое «Нищета духовная» в других словарях:

Нищета духовная — (Мат.5:3 ). Мы ничего своего не имеем, но имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго не можем сделать без Божией помощи и благодати, и потому должны вменять себя за ничто и во всем прибегать к милосердию Божию. Кратко, по изъяснению… … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

НИЩЕТА — НИЩЕТА, ы, жен. 1. Крайняя бедность. Впасть в нищету. 2. перен. Убожество (чувств, мыслей) (книжн.). Духовная н. 3. собир. Нищие люди. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

нищета — ы, ж. 1. Крайняя бедность, нужда. Жить в нищете. 2. Скудость, убожество (чувств, мыслей и т.п.). Душевная, духовная н. Н. содержания. Н. идеи. 3. собир. Нищие люди … Энциклопедический словарь

Духовная нищета — ♦ (ENG spiritual poverty) термин, определяемый нек рыми либеральными теологами (см. Либеральная теология) как полная доступность Господу и признание того, что человек не имеет других средств к существованию, кроме воли Бога. Это отрицает… … Вестминстерский словарь теологических терминов

нищета — ы/, ж. 1) Крайняя бедность, нужда. Жить в нищете. 2) Скудость, убожество (чувств, мыслей и т.п.) Душевная, духовная нищета/. Нищета/ содержания. Нищета/ идеи. 3) собир. Нищие люди … Словарь многих выражений

Духовная нищета — самоуничижение, отказ от гордости, служение Духу Святому, чуждый плотских потребностей, смирение духа, сокрушение о свих грехах … Краткий церковнославянский словарь

Нищита духовная — духовное убеждение в том, что наша жизнь и все наши духовные и телесные блага (жизнь, здоровье, силы, душевные способности, знание, богатство и всякие житейские блага) все это есть дар Творца Бога: без небесной помощи невозможно приобретение ни… … Краткий церковнославянский словарь

ДОБРОДЕТЕЛЬ — фундаментальная философско богословская категория, обозначающая ценностно значимый аспект духовно нравственного совершенства человека. Слово «Д.», появившееся, вероятно, как калька с греч. термина καλοποιΐα (Lexikon zur Byzantinischen Gräzität /… … Православная энциклопедия

Гермоген Сперанский — (в миру Георгий Прокопьевич; в семинарии называвшийся также Успенским и Федоровским) архимандрит Московского Спасо Андроникова монастыря, сын причетника (впоследствии священника) с. Федоровского Коломенского уезда, родился 26 ноября 1778 г. и… … Большая биографическая энциклопедия

spiritual poverty — Духовная нищета … Вестминстерский словарь теологических терминов

Нищие духом

|

Нагорная проповедь Христа – средоточие христианства – веры, которая, по слову апостола Павла, «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие».

«Блаженны нищие духом». Ложность или неточность толкования этой заповеди и в самом деле способна обратиться и «безумием», и «соблазном». Для людей, далеких от Церкви, слова о «нищих духом» звучат скандально: если христианство – религия слабых и убогих, а я не таков, значит, правильно, что я не христианин. Внутри церковной общины ложно понятый идеал духовной нищеты время от времени вызывает безумие в виде так называемой «концепции спасения через грех»: не согрешишь – не покаешься; не покаешься – не спасешься; следовательно, не согрешишь – не спасешься.

Между тем, уже простой философский анализ понятия духовной нищеты оказывается вполне достаточным для его ясного определения. Этот анализ состоит в различении нищеты и бедности: бедный – это тот, кто не имеет лишнего; нищий – тот, у кого нет даже необходимого. Нищий не в состоянии покрыть и неотменимые «нулевые» потребности – в питье, пище, лекарствах, защите от непогоды. Бедный живет скромно, но покойно – нищий беспокойно и нескромно умирает. Именно поэтому его имя – жажда, его бытие – борьба и молитва. Инстинкт самосохранения угасающей жизни действует помимо воли, преодолевает иннертность, ленность и сопротивление личного достоинства, заставляя искать необходимое – то, чем можно восполнить роковую недостаточность быта, а в случае духовной нищеты – ущербность бытия.

Нищим в этом смысле может назвать себя и банкир, обнаруживший, что его расходы неумолимо превысили доходы во время кризиса. Жаждущим может оказаться и великий художник, убедившийся в том, что его полотна не запечатлели и десятой доли его вдохновения.

Духовная нищета – это присутствие в структурах человеческого бытия некоторого незаполненного сосуда: такова женщина, еще не ставшая женой и матерью; таков праведник, обнаруживший в своем житии не наполненный любовью закон; таков спартанец из числа трехсот, отправленный в Спарту с донесением от царя Леонида и потому упустивший возможность героически погибнуть в блистательной и трагичной битве при Фермопилах.

Древнегреческий философ Аристотель утверждал, что «природа не терпит пустоты» и стремится ее заполнить. Принято полагать, что под «нищими духом» подразумеваются слабые. Но духовная нищета на языке динамики – это, наоборот, потенция, или сила, то есть причина всякого движения.

Во-первых, это сила, производящая культурообразующее движение. Ни духовно бедные архангельские рыбаки-односельчане, ни духовно богатые дворянские дети Москвы не поняли Ломоносова, пешком пришедшего из Архангельска в столицу, в Славяно-греко-латинскую академию. Никому из них, самодостаточных и статичных, не суждено было вдохновенно дерзать в науке и основывать первый русский университет. Понять ту страсть к познанию, которая двигала первым русским академиком до самой смерти, может лишь тот, кто и сам стоял перед величием Истины, ощущая собственную ущербность и нищету.

Во-вторых, это сила, инициирующая движение к Богу. Нищий духом, о котором говорит Евангелие, – это человек, чья духовная жажда не утоляется ничем земным – ни трагедией театра, ни духом музыки. Духовная нищета – это потребность, перед которой пасует и рационализирующая сложность науки, и художественная фантазия литературы, и даже утешающая мудрость философии. По неисчерпаемости собственной духовной жажды человек догадывается о том, что он микрокосм, то есть образ Того, Кого «и небеса не могут вместить». Неисчерпаемость жажды ничем земным заставляет искать небесного и достигать горних сфер. Это тонко подмечено Пушкиным в стихотворении пророк:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

«Духовная жажда» – выражение нищеты – становится непременным условием «явления серафима». И усердно молящийся может замирать в недоумении: почему молитвы не исполняются? Неужели Всеблагой и Всемогущий Бог не хочет или не может дать просимое? Но затруднение возникает не у дарителя, а у просителя: дар есть, он предложен, но человеку оказывается не в чем его унести. Поэтому действительно «блаженны» те, у кого есть ничем не заполненный сосуд – они и в самом деле могут «горы передвигать». Таким образом, духовная нищета оказывается самой сутью веры.

Сторонникам «спасения через грех» стоит отметить, что молитва евангельского мытаря исполнилась не потому, что он «угодил» Богу своими грехами, но потому, что он собственную духовную бедность смог пережить как нищету. Духовное же богатство фарисея переполнило его, создало иллюзию личной онтологической завершенности и полноты, лишив возможности совершить чудо молитвой.

Врачи указывают на хороший аппетит как на один из основных признаков здоровья. Утрата способности жаждать оказывается внешним отражением патологии – так духовно болен фарисей с переполняющим его чувством сытости. Сотворив человеческую душу по образу Своему, Бог создал бытие, комплементарное только Себе, могущее быть до конца наполненным только божественной Бесконечностью и Полнотой. Потому, оторванный от Создателя человек, способный наполняться до сытости зрелищами, театром, литературой, искусствами, наукой или пустыми развлечениями, изменяет собственной природе. Он фальшив, болен, неправилен.

Духовную нищету было бы неправильно отождествлять с личной слабостью характера, а ее носителей – с маргиналами. Вне зависимости от количества талантов и добродетели, богатства и социального успеха, нищие духом – это всего лишь подлинные люди, способные ощущать свою несамодостаточность перед лицом божественного совершенства. Эта нищета выражается в силе жажды, с которой душа ищет упокоения в своем Создателе, до поры утешаясь творением культуры, словно великой Песней о Потерянном Рае.

Нищие духом

Пожалуй, ни одно другое место из Нагорной проповеди не нуждается сегодня в более тщательном комментировании, чем это. Многие современные читатели Евангелия, готовые благожелательно принять «новую мораль» Нагорной проповеди и искренне любующиеся красотами ее афоризмов, испытывают почти болевое ощущение при соприкосновении с первой заповедью Блаженств. Они предпочли бы вычеркнуть ее из Евангелия. Каждое время находит в Евангелии свои излюбленные места, и каждое время стремится в этой же Книге что-то обойти молчанием или, напротив, заслонить слишком сложными и обильными толкованиями.

фото Анатолия Данилова

Но Сам Христос не дает никакого толкования своим заповедям, не поясняет Он и этого образа — духовной нищеты. Обратим внимание и на то, что те, к кому обращается Христос в Нагорной проповеди, называются в Евангелии от Матфея (ohlos), то есть «толпа», «простолюдины».

Это ключевое слово — нищие духом. У Луки в греческом оригинале стоит в большинстве списков просто нищие. Возможно, что изначально так и было в проповеди Христа, и лишь затем — для пояснения этого выражения людям, для которых смысл слов Христа уже переставал быть прозрачным, например, обратившимся язычникам — было добавлено духом. Собственно, слово духом здесь вспомогательное, как бы сугубо служебное. Оно играет приблизительно ту же роль, что в иконографии крылья у ангелов. Крылья — знак отрицания плоти, материальности, видимости, буквальности: хотя ангел и изображается в виде человека, юноши, крыло подсказывает, что это лишь некая неизбежная условность, а на самом деле телесность ангелам не присуща.

Также и добавление слова духом сделано, чтобы сразу отсечь ненужные толкования: речь не идет о нищих как о социально-экономической группе. Подсказка Матфея заставляет присмотреться к самому слову нищие как термину, имеющему свое собственное духовно-религиозное содержание, то есть входящему в ветхозаветную религиозную традицию.

Уже в начале Евангелия мы видим, как тесно связано оно с чаяниями и надеждами тех нищих, блаженство которых будет возвещено в Проповеди на горе. Вернемся, однако, к смыслам, встающим за выражением нищие Бога. Если ударение со слова нищие передвигается на Бога, то и само выражение начинает означать «верные Бога», «Богом избранные в Свой удел». Не случайно Христос благодарит Отца за приход к Нему анавим: «славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лк 10:21). И здесь мы видим, что при таком прочтении анавим становится синонимом «остатка Израиля», Израиля вообще. Вспомним, что в пророческой литературе остаток Израиля — это те, кто в любых испытаниях остается верен Яхве.

Источник: PhotoSight.ru. Автор: Evgeniy Kash

Через всю Священную историю проходит образ разделения. Шестоднев являет нам картину последовательных разделений, через которые оформляется мироздание: разделение неба и земли, света и тьмы, дня и ночи, воды, которая под твердью, и воды, которая над твердью (Быт 1:7), моря и суши, выхождение из земли жизни и, наконец, вычленение человека из мира живого. Делится пространство, делится и время (суббота). Миру предстоит некоторый трудный рост, который не может быть свершен сразу и совместно. Из народов земли выделяется Израиль, но и самому Израилю предстоит пройти через внутреннее разделение. Здесь все — движение, и если массивность препятствует росту — тяжеловесный балласт отодвигают в сторону. «Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне» (Соф 3:11-12).

Мир Библии ценит ясность и оформленность. Безликая всерастворенность не прельщает его. Пока человеку ясно, зачем он призван в мир — он будет отстаивать свою правду. Если же его поразит склероз — он, конечно, станет «терпим». И перед чтением очередного текста на тему об «углублении Рерихами христианства» небесполезно задуматься: а что было бы, если бы пророки Ветхого Завета увлеклись поисками «экуменического» консенсуса с Финикией и Вавилоном? В общем, нравится это современному миру или нет, но библейская тема остатка имеет явный привкус определенности, которая так не по душе сторонникам синкретизма.

Итак, можно сказать, что нищие духом — это вся Церковь Христова. Нищие — остаток Израиля — Церковь. «Бог избрал немудрое мира… не бедных ли мира избрал Бог?» (1 Кор 1:27; Иак 2:5). В устах апостолов это было отнюдь не самобичеванием и самоуничижением. Отождествление себя с «нищими» и «бедными» имело очень высокий смысл в еврейской среде I в. «Собрания убогих Твоих не забудь навсегда» (Пс 73:19) — вот прошение Церкви к своему Создателю.

Не на свое скромное происхождение намекали апостолы, тем более, что автор Послания к коринфянам не был ни рыбаком, ни бедняком, ни простецом. Для знающих язык Библии эти слова звучали, напротив, как утверждение высочайшего происхождения: «мы — нищие Превысшего Бога; отныне мы — Его служители и избранники, а не Израиль по плоти».

Подготовлен же был такой переход всей традицией пророческой проповеди — вплоть до проповеди «величайшего из пророков», у которого остаток Израиля уже и «израильством» своим не гордится. На грани Ветхого и Нового Заветов мы видим, что для подлинных анавим даже преимущественное положение Израиля перед нелицеприятным судом Божиим как бы упраздняется: “не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму” (Мф 3:9).

Однако для понимания Нагорной проповеди надо вспомнить, что выражение нищие Израиля имело еще один, очень важный смысловой оттенок. Связанное с остатком Израиля, оно было пронизано острым эсхатологическим ожиданием. Еще раз напомним слова Давида: «Он ИЗБАВИТ нищего, вопиющего» (Пс 71:12). И сам этот псалом эсхатологичен по своему содержанию и говорит о пришествии Царства, которое пребудет, «доколе пребывает солнце» (Пс 71:17).

Нищие Израиля — это «чающие утешения Израилева» (ср. Лк 2:25), обращенные всеми своими помыслами к восстановлению правды и обновлению мира. Ап. Павел, говоря о таком ожидании, употребляет однажды очень выразительное слово — apokarasokia, означающее «стояние с вытянутой вперед головою» (символ ожидания; пристальный взгляд, устремленный вдаль), «ибо тварь с надеждою apokarasokia ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8:19).

Такая всепоглощающая надежда и была у нищих Израиля. Более того, она составляла как бы сущность их духовной жизни, и нельзя было сказать нищий, не сказав тем самым — «чающий».

Значит, обещать нищим блаженство — это ни больше ни меньше как возвестить им приход «Дня Господня». Именно это и составило главное содержание Нагорной проповеди. Не «новая мораль», а осуществление эсхатологии. Главный предмет проповеди Христа всегда — Он Сам. О чем бы Он ни говорил, Он подводит к пониманию того, что главное — в Нем Самом как в Воплотившемся Сыне Божием и Господе.

Заповеди Блаженств не связаны между собою жесткой логической связью, хотя такая точка зрения распространена в поздней экзегетической литературе. Они связаны гораздо более цельно — через общий подразумеваемый центр: все они соотнесены с пророчеством Исайи и через него — с возвещением Дня Господня, который меняет, перевертывает порядок мира сего и воистину «низлагает сильных с престолов и возносит смиренных». В слушателях Христа они одна за другой пробуждали одну и ту же невероятную мысль: День пришел!

Да, главная мысль Нагорной проповеди — эсхатологическое Царство уже пришло, уже посреди нас. «Достигло до вас Царствие Божие» (Мф 12:28).

После того как провозглашение Блаженств возвестило пришествие нового эона, в Нагорной проповеди, в теснейшей связи с этим, следуют рассуждения о законе.

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф 5:17-18).

В истории христианства на эти слова нередко ссылались ересиархи для доказательства необходимости соблюдения Ветхого Закона. На деле же именно эти слова в контексте Нагорной проповеди кладут конец «эону закона». Да, «не нарушить пришел Я, но исполнить». Но исполненное, т.е. наполненное, есть полнота, «потому что конец закона — Христос» (Рим 10:4). «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота…» Но в том-то и дело, что с тех пор, как «Слово стало плотью» — «небо» и «земля» прешли. Более не существует их ветхозаветной противопоставленности; «земля», материальность, «плотяность» от воплощения Небесного Царя перестают быть преградой к Богообщению: «се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их ибо прежнее прошло» (Откр 21:3-4).

«Прежнее прошло» — пришло другое время, другой эон, когда Бог обитает с нами. Естественно, что закон прежнего эона, раздельной жизни Бога и людей («Был Бог — и были люди» — так описывал ветхозаветную ситуацию Карл Барт) преходит вместе с прежним противостоянием неба и земли.

Далее Христос дает новый закон — и чтобы раскрыть слушающим необходимость и своевременность нового закона, перед этим, в проповедях Блаженств, Он и возвещает им конец эры закона. Не только Павел — любой иудей того времени мог сказать, что «закон был для нас детоводителем [11] ко Христу» (Гал 3:24). Собственно, предощущение временности, преходящести закона, его служебности — лишь до Христа — срастворено Ветхому Завету. Вопрос, разделивший Павла и его учителей-фарисеев, как и всех христиан и иудеев, лишь в том, кто именно Христос: Иисус из Назарета или кто-то, еще не пришедший.

Отменяя закон Моисея и давая вместо него Свой закон, Иисус еще раз приоткрывает Свою тайну перед слушателями. Когда Спаситель говорил: а Я говорю вам, — первый вопрос, рождавшийся у слушателей, был вопрос о Нем Самом: кто Сей, что учил их, как власть имеющий? (Мф 7:29)

Снова, как и при разборе заповедей Блаженств, мы видим, что и в этой части Нагорной проповеди главным, хотя и прикровенным, предметом проповеди является тайна Богочеловеческой Личности Иисуса.

«Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным» (Сир 3:19). Тайны, открываемые смиренным, у ап. Павла сводятся к одной-единственной: «тайне, которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол 1:27). Главная «тайна» христианства — Христос в вас. И получается, что в Нагорной проповеди

Христос говорил «неучам» о самом «тайном» и самом главном в христианстве.

И эта тайна есть уже не нечто, а Некто. В качестве живой Тайны она может открываться лишь сама, и открывается лишь тем, кто с замиранием сердца, в напряжении и даже надрыве всех своих сил алчет и жаждет Правды.

А суть потом является сама —

Но лишь когда сама того захочет…

И в этом — все своеобразие религиозного познания. Как живой диалог, оно непредсказуемо и непланируемо. Познаваемое здесь не может быть объектом манипуляций экспериментатора. Объект познания не во власти познающего. Напротив, лишь к тем, кто заранее готов предать себя в руки ожидаемой Истины, Она придет сама. Лишь если при первом соприкосновении с Ней человек заранее говорит в сердце своем: «о, если бы это оказалось правдой — я буду Тебе служить, но Ты отвори мое сердце для Себя», — лишь тогда он услышит ответ.

Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали: как читать Евангелие, как слушать Слово Божие. Можно сказать теперь: лишь нищие духом, лишь готовые отдать себя в служение Истине познают ее. Лишь те, кто видит в Евангелии живое Слово, а не мертвый текст, который можно препарировать согласно своим вкусам, могут понять эту Весть. Познать тайну Христа значит дать Ему действовать в себе. И поэтому вера есть именно дело. Более того, она оказывается единственно возможным и единственно нужным делом. «Что нам делать, чтобы творить дела Божии? …вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин 6:28-29). Понимание библейскими авторами веры как дела, как активного движения (а не как пассивного согласия) хорошо видно из сопоставления двух апостольских текстов. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев. » — вопрошает ап.Иаков (Иак 2:21,25). А Павел, приводя те же примеры Священной истории, говорит не о деле, а о вере — «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака… Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными» (Евр 11:17,31).

Но в целом с выходом Евангелия за пределы иудейской среды библейский смысл выражения нищие духом ослабел. Акценты оказались переставлены, и вместо анавим толкователями стало подставляться «смиренные». Смирение же в позднейшей аскетической литературе — это прежде всего размышления о своем месте перед Богом, связанные с переживанием своего недостоинства: я ничего не имею, я ничего не заслужил, я ничего не могу, я недостоин своего призвания христианина. При всей духовной и психологической правдивости этого понимания, надо заметить, что духовная нищета в Библии ориентирована иначе и лишена благочестивого эгоцентризма. Быть смиренным в Библии означает не столько низко думать о себе, сколько достойно помышлять о Боге, уметь не смешивать Сущего с любыми идолами и избирать единственно возможные пути служения Ему. Это означает иметь всю нужду в Боге, ожидая от Него не суда за свои недостоинства, а спасения от своих немощей и от погибели. Это значит не превращать Всевышнего в слугу своих частных и земных интересов (национальных, государственных, семейных и т.п.), а быть готовым оставить даже самое по-человечески дорогое, если путь Господа ведет дальше. Главное в смирении и нищете ветхозаветного праведника — это вопль к Богу: «открой мне волю Твою и дай мне силы ее исполнить». Главная забота смиренного и послушного — это активное согласование своей воли с волей Божией. «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2:20).

Это — главная тайна христианства. И если говорить о «новой морали» Нагорной проповеди, то она вся будет лишь вытекать из этой тайны. Она действительно новая, и новизна ее гораздо глубже, нежели замена одного ряда заповедей другим.

В Законе заповеди — преимущественно внешние. Они предписывают: «делай» или «не делай». Это в подлинном смысле закон, регулирующий внешние, социально значимые поступки человека. Христос же говорит уже не о делах, а о более глубинном первичном уровне. Он обращается не к тому, что человек делает, а к тому, что он есть. Отсюда — забота о чистоте даже тайных помыслов (Мф 5:28) и сердца (Мф 5:8), о всецелой чистоте человека (Мф 5:29-30).

Вместо делай Ветхого Завета Новый Завет говорит будь! «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). И «блаженства» — это внутреннее состояние духа, устроение духовной жизни. Это мы видели на примере духовной нищеты. Еще более очевидно это из того, что блаженны плачущие, кроткие, алчущие правды, милостивые, чистые сердцем.

«Блажен» — по-еврейски ашре. В библейском контексте это слово часто получает оттенок «быть спасенным». Таким образом, утверждение блаженства нищих не является просто прославлением их. Ашре ани («блажен нищий») означает, что сама мечта анавим исполнилась: они мечтали о том Дне, когда Яхве будет жить со своим народом — и вот поистине с нами Бог. Остаток Израиля со времен пророка Осии знал, что пришествие Бога к нему потребует его собственного преображения и переплавки. О том, какими должны стать эти процессы, до каких невероятных пределов должны раздвинуть они эгоцентрический мирок «ветхого человека», и говорят последующие поучения Спасителя. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5:20).

Но масштабы, в которых праведность Христовых учеников должна превзойти праведность книжников и фарисеев, совершенно невероятны. И понятно, что неоднократно среди слушателей Христа зарождался ропот. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?» (Ин 6:60)

В Нагорной проповеди Христос лишь начинает приоткрывать тайну Своего учения, всю полноту которого Он раскроет апостолам на Тайной Вечере. «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. без Меня не можете делать ничего» (Ин 15:4-5).

Лишь непосредственное, евхаристическое соединение со Христом, буквально — причастие Ему, делает возможным исполнение Его новых заповедей.

В Нагорной проповеди это еще лишь едва-едва приоткрывается — через удивительный максимализм требований. Этот максимализм как раз и призван вызвать удивление (любить врагов своих — но как? не заботиться о завтрашнем дне — как. ) и чувство собственного бессилия в достижении новой праведности. Но там, где человек понял свое бессилие, свою нищету, там он уже готов к тому, чтобы принять помощь свыше. Где человек чувствует необходимость спасения, туда может прийти Спаситель.

Св. вмч. Георгий Победоносец

Вот почему приход Благой Вести, даруемой человеку, начинается с ублажения нищих духом — тех, кто в Господе имеет надежду и от Него надеется принять силу и спасение.

И когда мы понимаем это, мы еще более приближаемся к пониманию того, что же значит нищий духом. Это — самый духовно богатый человек на свете, ибо в его душу, раскрытую горнему миру, входит величайшее, премирное сокровище — Христос. Вот конец Нагорной проповеди: «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф 7:24-25). И вот та же самая тема о словах Иисуса, исполнении их и о созидаемом тем самым доме — в конце Его проповеди на Тайной Вечери: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14:23).

В Ветхом Завете вполне ясно уже возвещалось, что лишь пришествие Бога в сердце человека может заставить его забыть все былые несчастья: «Уготовал еси благостию твоею, Боже, нищему пришествие Твое в сердце его» (Пс 67:11). Собственно, у Бога только два места обитания: «Я живу на высоте небес и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис 57:15).

И все же одно дело — утешающее помазание Духа, что ощущается в глубине сокрушенного сердца, и другое — мессианское время, когда мир становится уже неотторжим от Бога…

Протодиакон Андрей Кураев

Эсхатологичность Евангелия светла. Нынешний страх перед Пришествием Господа чужд духу древней Церкви. Апокалипсис кончается призывом надежды: «ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:20). И проповедь Христа о грядущем конце мира кончается также неожиданным светом: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21:28).

[1] Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Издание преемников А.П.Лопухина. Петербург, 1907.

[2] Анавим — мн. число от ани.

[3] Жак Лев. Великие учители молитвы. Брюссель, 1986,. с. 76.

[4] Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М., 1880, с. 67.

[5] Вообще в истории Церкви — как и в истории человечества в целом — это скорее правило, чем исключение: апостол Павел, проповедовавший язычникам, испытал враждебность властей, единомышленников, даже христиан из иудеев; казалось, он остался в полном одиночестве и был казнен — и выяснилось что победил.

[6] Цит. по: Жак Лев. Великие учители молитвы, с. 76.

[7] Ср. знаменитый эпизод «торга» Авраама с Богом (Быт 18), когда праотец получает обещание, что Содом будет пощажен, если там найдется хотя бы десять праведников; таковых, однако, не оказалось.

[8] Отметим, что и проповедь Христа, предшествовавшая Нагорной проповеди, была экзегезой именно этого места книги Исайи — Лк 4:18.

[9] Это и понятно — страдание, если оно очищает сердце, а не разрушает его, делает человека более чутким к страданиям и к радостям других людей. Страдание сокрушает гордыню, а гордыня и есть та стена, которой человек отделяет себя от других.

[10] Л. Буйе. Библия и Евангелие. Париж, 1988, с. 151.

[11] Детоводитель (греч. педагог) — тот служитель, который сопровождал детей до места учения, но сам отнюдь не преподавал.

[12] Минуций Феликс. Октавий, 36; 3-5 // Богословские труды, 22., М., 1985, с. 162.

[13] Св. Климент Римский. 1 Кор. // Ранние отцы Церкви. Брюссель, 1988, с. 52.

[14] Преп. Макарий Египетский, там же, с. 105.

[15] См. св. Григорий Нисский. О блаженствах. Слово 3. // Творения. ч. 2. М., 1981.

[17] В.С. Соловьев. Соч., т. 2. М., 1988, с. 303-304.