Что означает индекс карновского 90 процентов

Индекс Карновского

Качество жизни – это ряд параметров, отражающих измерение течения жизни в период развития заболевания и его лечения с оценкой физического, психологического состояния, функциональных способностей и социальных отношений.

Качество жизни – это функция, динамическое состояние, изменяющееся во времени. Поэтому оцениваться его нужно на определенном протяжении, как меняющийся параметр, зависящий от классификации и течения заболевания, системы оказания медицинской помощи и процесса лечения.

Введению понятия «качество жизни» способствовала оценка статуса больного по шкале Карновского (1949 г.).

Методы оценки состояния онкологических пациентов. Индекс Карновского

Общее функциональное состояние больных оценивают, применяя индекс Карновского (0-100%). Шкала дает возможность определить эффективность предоперационной подготовки и лечения в целом.

Оценка состояния больного с применением индекса Карновского:

100 балов: физическая активность больного в норме, специальный уход не требуется;

90 балов: имеются легкие симптомы заболевания;

80 балов: симптомы заболевания выражены умеренно;

70 балов: физическая активность больного ограничена, но сохраняется его полная независимость;

60 балов: изредка больной нуждается в помощи;

50 балов: больному необходимо обслуживание медицинского персонала;

40 балов: больной не может вести самостоятельный образ жизни, необходим специальный уход;

30 балов: больному необходима госпитализация, он прикован к постели;

20 балов: требуется поддерживающая терапия и госпитализация;

10 балов: умирающий больной;

Понятие индекс Карновского является широко используемым для оценки функционального состояния пациента. Оно было введено А. Карновским в 1949 году в статье, опубликованной изначально как глава книги про оценку химиотерапевтических агентов, под редакцией Колина M. Маклеода. Эта книга подводит итоги симпозиума в Нью-Йорке в 1948 году.

Индекс Карновского описывает функциональное состояние пациента по одиннадцатибальной шкале в соотношении с процентными значениями в пределах от 100% (без признаков заболевания, никаких симптомов) до 0% (смерть).

В течение многих лет индекс Карновского был важным инструментом в медицинской практике. В клинических испытаниях методика оценки используется в качестве критериев отбора (возрастных или половых) и для стратификации подгрупп в тестовых группах пациентов. Индекс Карновского также зарекомендовал себя как прогнозирующий фактор при лечении различных опухолевых образований. При оценке индекса Карновского возникают вопросы касательно его объективности и обоснованности.

Выводы о результативности химиотерапии A. Карновский сделал в первые дни исследования действия препаратов. Он констатировал, что всякий раз, когда химиотерапевтическое средство сумело облегчить симптомы заболевания, это приводит к субъективности оценок, что оно оказывает эффективное воздействие на пациента. Лечащий врач, однако, должен опираться на объективные показатели для оценки эффективности лекарственного средства.

В ответ на это А.Карновский разработал критерии, которые и сегодня остаются актуальными для оценки воздействия химиотерапии:

лабораторные параметры (например, анемия);

Карновский представил общее состояние, описывающее способность пациента вести свою нормальную деятельность и работу, или его необходимость в определенном количестве ухода, или его зависимость от постоянной медицинской помощи в целях продолжения жизни.

Влияние оценки по индексу Карновского на выживаемость

В последние тридцать лет различные исследования показали прогностическую ценность индекса Карновского при различных видах раковых заболеваний. Шкала является искусственной конструкцией, которая измеряет способность организма функционировать. Важное значение для выживания оказывает не индекс Карновского, а стадия течения болезни и сопутствующие заболевания, а также их влияние на жизнеспособность пациента. Заболевание может привести, к примеру, к нарушениям нормальной функции отдельных органов или их систем, специфическим расстройствам, которые ограничивают независимость пациента и его самодостаточность.

Симптомы, вызванные заболеванием, оцениваются и взвешиваются упрощенно по шкале Карновского, в соответствии с их влиянием на функциональную активность пациента.

Выводы, что индекс Карновского измеряет жизнеспособность конкретного пациента, ошибочны. Например, один стабильный метастаз в головной мозг способен лишить независимости пациента, даже если организм в целом остается практически не подвержен влиянию опухоли, что приводит к длительной выживаемости пациента несмотря на значительно сниженный индекс Карновского. В противоположность этому, второй пациент в ходе основного заболевания может быстро погибнуть из-за метастазов в печени с последующей печеночной недостаточностью, несмотря на то, что незадолго до смерти он обладал сравнительно высокой степенью автономии. Этот пример иллюстрирует, что жизнеспособность пациента зависит от многих факторов, кроме как индекса Карновского: возраста, пола, молекулярных генетических маркеров и т.д.

Индекс Карновского в оценке качества жизни

Важность индекса Карновского в качестве инструмента для оценки качества жизни является регулярно обсуждаемой темой. Качество жизни определяется как восприятие индивидом своего положения в жизни в контексте культуры и ценности системы, в которой они живут, и по отношению к своей цели, ожиданиям, стандартам и проблемам. Использование индекса Карновского как измерителя качества жизни продолжает оставаться спорной темой, так как очевидно, что можно охватить лишь ограниченный аспект более широкой концепции. Индекс Карновского применим, в первую очередь, в оценке общего физического качества жизни.

Ложным является заключение, что шкала Карновского является адекватной мерой качества жизни. Вероятно, выводы сделаны на основании того факта, что потеря функции или утрата независимости пациента воспринимается по отдельности, влияя тем самым на процессы болезни.

Задача объективной оценки качества жизни в первую очередь ставится при проведении многочисленных международных исследований. С целью оптимальной оценки и стандартизации изучения изменения качества жизни создаются новые методики. Сегодня качество жизни, как правило, оценивают с помощью комплексных оценочных анкет.

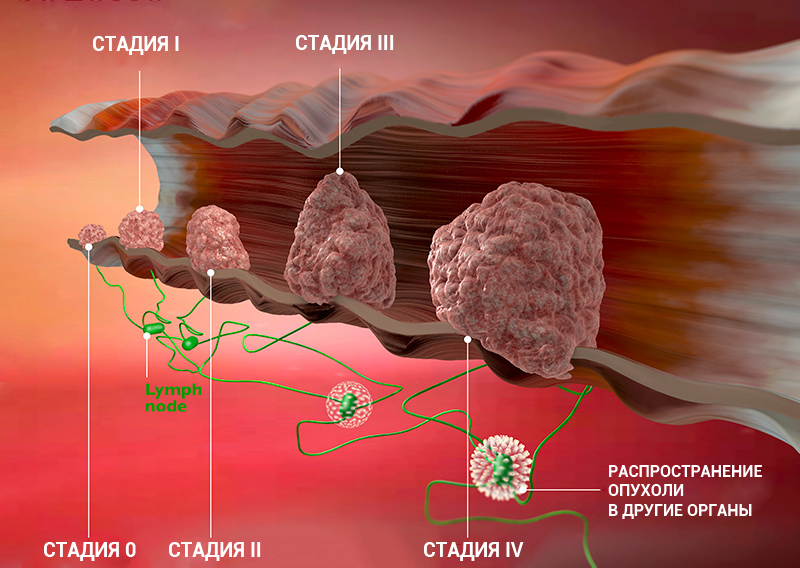

Стадии рака: классификация онкологических заболеваний

Стадия онкологического заболевания дает информацию о том, насколько велика опухоль и распространилась ли она по организму. Это помогает врачам определять прогноз пациента и план лечения.

С помощью врача-онколога, резидента Высшей школы онкологии Сергея Югая разбираемся, как врачи устанавливают стадии рака и что каждая из них означает.

На что влияет стадия онкологического заболевания?

Стадирование нужно, чтобы спрогнозировать, какие у пациента шансы на выздоровление, а также чтобы определить, какой метод лечения будет наиболее эффективен в конкретном случае, — поясняет Сергей Югай.

Все начинается с медицинского осмотра и обследований — УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и других методов в зависимости от вида рака. Затем врач берет кусочек опухоли — биопсию или удаляет опухоль целиком во время операции, а после отправляет материал на гистологический анализ, чтобы поставить диагноз.

Стадии рака по TNM-классификации

Стадии онкологического процесса описывают разными способами — это зависит от вида опухоли. Один из самых распространенных способов — стадирование с помощью TNM-классификации.

Т характеризует первичную опухоль, ее размеры и вовлечение окружающих структур в опухолевый рост, например, прорастание в стенку кишки или желудка. N говорит о наличии в лимфоузлах метастазов и количестве пораженных лимфоузлов, а М — о наличии отдаленных метастазов (во внутренних органах, костях, ЦНС или лимфоузлах, которые расположены далеко от первичной опухоли), — объясняет Сергей Югай.

Индекс Т принимает значения от 0 до 4. 0 означает, что первичная опухоль не обнаружена, 1 — опухоль маленькая, а 4 — опухоль проросла в прилегающие ткани. Таким образом, чем больше цифра рядом с Т, тем ситуация сложнее. При некоторых видах рака N принимает значение 0 или 1, при других — 0, 1 или 2, а иногда — 0, 1, 2 и 3. 0 означает, что опухоль не проникла в ближайшие лимфоузлы, а 3 — что поражено множество лимфоузлов. M0 показывает, что метастазов нет, а 1 — что метастазы есть.

Онкологи выставляют стадию по TNM клинически — до операции или когда операция не планируется и патоморфологически — при изучении удаленной во время операции опухоли, — объясняет Сергей.

Клиническая стадия обозначается буквой «c», например, cT2. Патоморфологическая — буквой «p», например, pN1.

От правильной стадии зависит тактика лечения. Например, пациент — мужчина с раком желудка и стадией cT1N0M0. Это значит, что опухоль прорастает в слизистую и подслизистый слой стенки желудка. В этом случае пациенту показана операция. Если же стадия выше (cT2N1M0, например), то есть опухоль пациента прорастает в мышечный слой, и есть метастазы в лимфоузлах, то может понадобиться химиотерапия перед операцией, которая позволит улучшить результаты лечения, — добавляет Сергей.

Стадию рака могут обозначать с помощью цифр — 0, I, II, III, IV. Что это значит?

Клинические стадии (0, I, II, III, IV) тесно связаны с системой TNM. Как правило, одна клиническая стадия включает в себя несколько вариантов стадирования по TNM. Эти варианты характеризуются схожими прогнозом и подходом к лечению. Например, стадии T1N3M0, T2N3M0, T3N2M0 рака легкого объединяются в IIIВ стадию, так как при любой из этих ситуаций пациент будет иметь примерно одинаковый прогноз и тактику лечения. В этом конкретном примере необходима химиолучевая терапия, а не операция, — комментирует Сергей Югай.

Меняется ли стадия после лечения, при прогрессировании заболевания?

Нет, стадия выставляется один раз. Но есть нюансы:

Например, мы хотим посмотреть, как опухоль ответила на лечение, чтобы понять, можно ли делать операцию. После лечения опухоль уменьшилась, и мы добавляем к стадии новые данные. При прогрессировании опухолевого процесса первоначальная стадия также остается прежней, но, к сожалению, прогноз будет менее благоприятный. Например, у человека II стадия рака желудка. Он прооперирован, и прогноз у него хороший. Через 2 года врачи обнаруживают у пациента метастазы в легких. Стадия остается II, но рак у пациента уже метастатический, что очень усложняет положение, — говорит Сергей.

Бывает, что люди сравнивают свою ситуацию с историями других пациентов. Если речь идет о разных онкологических заболеваниях, то такие сравнения некорректны — это заболевания с разными прогнозами и схемами лечения:

Например, с нейроэндокринным раком поджелудочной железы люди могут жить десятилетиями, а при метастатической стадии рака поджелудочной железы — полгода или год, — объясняет врач-онколог.

Что может повлиять на прогноз людей с одинаковой стадией и одним видом рака?

Сергей Югай выделяет три фактора:

Расшифровка показателей коагулограммы крови

Многие из нас не раз слышали от врача — у вас слишком густая кровь. Или наоборот: надо же, ваша кровь совсем не сворачивается. Что делать, чтобы узнать показатели собственного гемостаза, расшифровать их и оценить возможности свёртывающей системы крови? Сдайте коагулограмму, скажет врач-терапевт. И будет прав, и не прав.

Какую информацию даёт показатель АЧТВ?

Активированное частичное тромбопластиновое время — один из самых часто назначаемых анализов крови на гемостаз. Считается, что этот анализ должен оценить эффективность внутреннего пути свертывания. С помощью различных реагентов и сложных реакций в пробирке стимулируют процесс свёртывания крови. Благодаря этому выявляется возможный дефицит факторов свёртывания, участвующих во внутреннем пути, а также наличие вероятных ингибиторов. В норме АЧТВ составляет 24−35 секунд. Укорочение более чем на 5 секунд свидетельствует о гиперкоагуляции. Ускорение более чем на 5 секунд — о гипокоагуляции. Однако врачи крайне редко сталкиваются с выходом АЧТВ за нормальные пределы, если речь не идёт о серьезно больных пациентах в тяжелом состоянии. Поэтому показатель всё реже используется как скрининговый.

Что показывает анализ крови на содержание протромбина (протромбин по Квику, протромбиновый индекс или ПТИ)?

В отличие от предыдущего, этот показатель оценивает состояние внешней системы гемостаза. Снижение показателя свидетельствует о тяжёлом дефиците 2,5,7,10 факторов свёртывания, либо постоянной терапии антикоагулянтами на основе 4-гидроксикумарина (фенилин, варфарин). Эти препараты назначают для разжижения крови при наличии в анамнезе венозных тромбозов, тромбоэмболии лёгочной артерии, постоянной форме мерцательной аритмии, а также при наличии механических протезов клапанов сердца.

Сегодня наиболее часто используется протромбиновый индекс (ПТИ), в норме он составляет 70−130 процентов, но при терапии антикоагулянтами может снижаться до 20−30 процентов.

Что означает международное нормализованное отношение (МНО) и зачем назначают этот анализ?

Показатель МНО более 4.5 опасен развитием внутренних кровотечений и требует временной отмены антикоагулянтной терапии. Для самоконтроля за МНО многие пациенты, которым нужна длительная или пожизненная терапия непрямыми антикоагулянтами, приобретают коагулочек — портативный прибор для домашнего использования, работающий по аналогии с глюкометром.

Что показывает анализ на фибриноген?

Фибриноген — белок-предшественник фибрина, составляющего основу кровяного сгустка. По международной классификации он считается первым фактором свёртывания, относится к белкам и синтезируется в печени. Содержание фибрина в крови увеличивается при воспалительных процессах, во время беременности, инсульте и инфаркте, онкологических заболеваниях, приёме оральных контрацептивов. Доказано — чем выше уровень фибриногена плазмы крови, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижается — при тяжелых заболеваниях печени (гепатитах, жировом гепатозе, циррозе), сопровождающихся печёночной недостаточностью, при дефиците витаминов С и В12, укусах змеями. Норма фибриногена составляет 2,0−4,0 грамма. Минимальная концентрация для формирования кровяного сгустка — 0,5 г.

Зачем назначают анализ на антитромбин III?

Риск тромбозов значительно повышается при снижении уровня антитромбина III до 50% от нормы. Норма этого анализа крови на гемостаз колеблется в диапазоне 71−115%.

Коагулограмма, с одной стороны, позволяет оценить состояние свёртывающей системы крови, с другой — налицо отсутствие «универсальных» скрининговых показателей, а имеющиеся слишком часто зависят от различных состояний организма (диета, прием лекарств, воспаление, заболевания), которые искажают результаты тестов. Анализ максимально эффективен для оценки лечения прямыми (гепарин) и непрямыми (фенилин, варфарин) антикоагулянтами, а также оценки свёртывающей системы крови у людей, страдающих серьезными заболеваниями, которые проходят лечение в стационаре. Расшифровка гемостаза сложна даже для врача, поэтому представленные материалы носят ознакомительный характер, а заключение по анализу должен делать специалист.

Качество моделей шкал уровня сознания, функционального состояния и общесоматической тяжести у пациентов с последствиями повреждения головного мозга в отделениях интенсивной терапии и реабилитации

Полный текст

Аннотация

Обоснование. Применение шкал оценок уровня сознания, функционального и общесоматического статуса для отделений реабилитации и интенсивной терапии статистически и клинически недостаточно обосновано.

Цель исследования — обосновать типовую схему клинического применения шкал уровня сознания, общесоматического и функционального статуса пациентов с последствиями повреждения головного мозга различной этиологии.

Методы. Одноцентровое проспективное, ретроспективное исследование, в которое включены 118 пациентов с повреждением головного мозга различной этиологии на 20–50-е сут после нарушения сознания. В группах пациентов, находящихся в коме, вегетативном статусе, состоянии минимального сознания и состоянии ясного сознания, проведен анализ статистического качества следующих клинических шкал: шкал сознания (шкала ком Глазго GCS; шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов FOUR; пересмотренная шкала восстановления после комы CRS-R; шкала выхода из ком Глазго GOS; расширенная шкала выхода из ком Глазго GOSE; шкала сознания и взаимодействия с окружающей средой Ранчос Лос Амигос RLAS); шкал функционального состояния (шкала инвалидности DRS; модифицированная шкала Рэнкина mRS; индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела ADL; шкала функциональной независимости FIM; индекс Карновского; индекс мобильности Ривермид RMI; шкала самооценки бытовых возможностей повседневной жизни Мертон и Саттон); шкал общесоматической тяжести (оценка мультиорганной дисфункции по шкалам APACHE II и APACHE IV; шкала упрощенной оценки физиологических расстройств SAPS II; шкала динамической оценки органной недостаточности SOFA). Функциональное состояние автономной нервной системы регистрировали по параметрам вариабельности ритма сердца путем пятиминутной записи RR-интервалов электрокардиограммы.

Результаты. Выделены 4 группы пациентов, находящихся в состоянии комы, вегетативного статуса, минимального и ясного сознания. У 67/118 (56,8%) пациентов после повреждения головного мозга в результате черепно-мозговой травмы, аноксии, острого нарушения мозгового кровообращения параметры функциональной активности автономной нервной системы находились в зоне патологических (симпатическая/парасимпатическая гиперактивность) значений. Проявления симпатической/парасимпатической гиперактивности прогрессивно снижаются — от пациентов, находящихся в состоянии комы, до пациентов в ясном сознании.

Заключение. Различные шкалы уровня сознания, функциональной и общесоматической тяжести пациентов с последствиями повреждения головного мозга объективно отличаются между собой клинической значимостью в градации кома–вегетативный статус–минимальное сознание–ясное сознание.

Ключевые слова

Полный текст

Список сокращений

АНС — автономная нервная система

ВРС — вариабельность ритма сердца

ADL (Barthel Activities of Daily Living Index) — индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела

APACHE II, APACHE IV (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) — оценка мультиорганной дисфункции

CRS-R (Coma Recovery Scale-Revised) — пересмотренная шкала восстановления после комы

DRS (the Disability Rating Scale) — шкала инвалидности для оценки динамики социальной реинтеграции

FIM (Functional Independence Measure) — шкала функциональной независимости с оценкой двигательных и интеллектуальных функций

FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) — шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов

GCS (Glasgow Coma Scale) — шкала ком Глазго

GOS (Glasgow Outcome Scale) — шкала выхода из ком Глазго

GOSE (Glasgow Outcome Scale Extended) — расширенная шкала выхода из ком Глазго

Karnovsky Index — индекс Карновского

mRS (Modified Rankin Scale) — модифицированная шкала Рэнкина

RLAS (the Rancho Los Amigos Scale; Rancho Los Amigos, Национальный реабилитационный центр, Калифорния, США) — шкала сознания и взаимодействия с окружающей средой, или шкала Ранчос Лос Амигос

RMI (Rivermead Mobility Index) — индекс мобильности Ривермид

SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) — упрощенная шкала оценки физиологических расстройств II

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) — динамическая оценка органной недостаточности

Обоснование

В настоящее время для оценки сознания, функционального и общесоматического статуса у пациентов с повреждением головного мозга травматического и нетравматического генеза используются многочисленные оценочные клинические шкалы и индексы [1–3]. Однако до сих пор оценка качества прогноза и дифференцированный подход к применению оценочных шкал и индексов для отделений реабилитации и интенсивной терапии статистически и клинически недостаточно обоснованы.

Цель исследования — разработка и обоснование типовой схемы клинического применения шкал уровня сознания, общесоматического и функционального статуса пациентов с последствиями повреждения головного мозга различной этиологии.

Методы

Дизайн исследования

Одноцентровое ретроспективное и проспективное исследование, выполненное на 20–50-е сут у пациентов после черепно-мозговой травмы или патологии головного мозга нетравматического генеза (аноксическое повреждение; последствия оперативных вмешательств и острых нарушений мозгового кровообращения).

Критерии соответствия

Критерии включения: пациенты после черепно-мозговой травмы, острого нарушения мозгового кровообращения, аноксического повреждения головного мозга, осложнений нейрохирургических операций давностью от 20 до 60 сут.

Критерии невключения: массивное кровотечение, септическое состояние, острая почечная и печеночная недостаточность, пациенты с постоянной формой мерцательной аритмии ввиду особенностей записи вариабельности ритма сердца.

Условия проведения

В исследовании в режиме сплошной выборки приняли участие пациенты, госпитализированные в отделения анестезиологии и реаниматологии и нейрореабилитации стационара ФГБНУ ФНКЦ РР (Москва).

Продолжительность исследования

Исследование проводили в 2019 г. Пациентов обследовали от момента поступления и на протяжении 60 сут интенсивной терапии и реабилитации.

Описание медицинского вмешательства

Пациенты были разделены на 4 группы по следующим качественным клиническим компонентам:

Для отнесения пациента в ту или иную группу (кома; вегетативное состояние; минимальное сознание или ясное сознание) должны иметься все указанные клинические критерии [4, 5].

В группах пациентов, находящихся в коме, вегетативном состоянии, состоянии минимального сознания и состоянии ясного сознания, проведен анализ качества диагностической модели клинических шкал:

— шкала ком Глазго (Glasgow Coma Scale, GCS): наименьший и наибольший уровень сознания — 3 и 15 баллов соответственно;

— шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов (Full Outline of UnResponsiveness, FOUR): наименьший и наибольший уровень сознания — 0 и 16 баллов соответственно;

— пересмотренная шкала восстановления после комы (Coma Recovery Scale-Revised, CRS-R): наименьший и наибольший уровень — 0 и 23 балла соответственно;

— шкала выхода из ком Глазго (Glasgow Outcome Scale, GOS): наименьшее и наибольшее значение — 1 и 5 баллов соответственно;

— расширенная шкала выхода из ком Глазго (Glasgow Outcome Scale Extended, GOSE): наименьшее и наибольшее значение — 1 и 8 баллов соответственно;

— шкала сознания и взаимодействия с окружающей средой — шкала Ранчос Лос Амигос (the Rancho Los Amigos Scale, RLAS; Rancho Los Amigos, Национальный реабилитационный центр, Калифорния, США): минимальное и максимальное значение (уровень) — 1 и 10 баллов соответственно;

— шкала инвалидности (the Disability Rating Scale, DRS) для оценки динамики социальной реинтеграции: минимальное и максимальное значение — 0 (отсутствие инвалидности) и 29 (экстремальный вегетативный уровень) баллов соответственно;

— модифицированная шкала Рэнкина (Modified Rankin Scale, mRS): минимальное и максимальное значение — 0 (нет симптомов нарушения жизнедеятельности) и 6 (летальный исход) баллов соответственно;

— индекс активности повседневной жизнедеятельности Бартела (Barthel Activities of Daily Living Index, ADL): наименьшее и наибольшее значение — 0 и 120 баллов соответственно;

— шкала функциональной независимости (Functional Independence Measure, FIM) с оценкой двигательных и интеллектуальных функций: минимальное и максимальное значение — 18 и 126 баллов соответственно;

— оценка функционального состояния по индексу Карновского (Karnovsky Index): минимальное и максимальное значение — 0 и 100% соответственно;

— индекс мобильности Ривермид (Rivermead Mobility Index, RMI): минимальное и максимальное значение — 1 и 15 баллов соответственно;

— шкала самооценки бытовых возможностей повседневной жизни Мертон и Саттон (Великобритания) для оценки уровня бытовой и социальной адаптации (использование туалета, умывание, принятие ванны, одевание, прием и приготовление пищи, вождение автомобиля): минимальное и максимальное значение — 0 и 59 баллов соответственно;

— оценка мультиорганной дисфункции по шкалам APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) и APACHE IV: минимальное и максимальное значение — 0 и 71 балл и 0 и 150 баллов соответственно;

— упрощенная шкала оценки физиологических расстройств II (Simplified Acute Physiology Score, SAPS II): минимальное и максимальное значение — 0 и 163 балла соответственно;

— динамическая оценка органной недостаточности (Sequential Organ Failure Assessment, SOFA): минимальное и максимальное значение — 0 и 24 балла соответственно.

Выполнена оценка функционального состояния автономной нервной системы (АНС) как важнейшей системы поддержания гомеостаза в критических состояниях на основе регистрации электрофизиологических показателей вариабельности ритма сердца (ВРС):

Симпатическая гиперактивность, норма или парасимпатическая гиперактивность в указанных пределах верифицируются как минимум при 3 из 5 параметров ВРС.

Исходы исследования

Основной исход исследования. Различия статистической значимости шкал уровня сознания функционального состояния, общесоматической тяжести в градации кома–вегетативный статус–состояние минимального сознания–ясное сознание обусловливают их применение в отделениях интенсивной терапии или нейрореабилитации.

Дополнительные исходы исследования. Частота патологических изменений со стороны функционального состояния автономной нервной системы достоверно нарастает в группах пациентов от нормального уровня сознания до состояния минимального сознания, вегетативного статуса и комы, где основным вариантом патологии является симпатическая гиперактивность.

Анализ в подгруппах

1-я группа (n=11) — пациенты в состоянии комы: 6 мужчин, 5 женщин, средний возраст 57±1,8 года. По нозологии пациенты распределились следующим образом: последствия черепно-мозговой травмы — 3; последствия острого нарушения мозгового кровообращения — 1; последствия аноксического повреждения головного мозга — 2; последствия субарахноидального кровоизлияния — 4; последствия удаления опухоли и артериовенозной мальформации головного мозга — 1.

2-я группа (n=41) — пациенты в вегетативном состоянии: 17 мужчин, 24 женщины, средний возраст 43,8±2,8 года. По нозологии пациенты распределились следующим образом: последствия черепно-мозговой травмы — 14; последствия острого нарушения мозгового кровообращения — 6; последствия аноксического повреждения головного мозга — 15; последствия субарахноидального кровоизлияния — 5; последствия удаления опухоли и артериовенозной мальформации головного мозга — 1.

3-я группа (n=40) — пациенты в состоянии минимального сознания: 12 мужчин, 28 женщин, средний возраст 47,4±2,9 года. По нозологии пациенты распределились следующим образом: последствия черепно-мозговой травмы — 15; последствия острого нарушения мозгового кровообращения — 10; последствия аноксического повреждения головного мозга — 3; последствия субарахноидального кровоизлияния — 8; последствия удаления опухоли и артериовенозной мальформации головного мозга — 4.

4-я группа (n=26) — пациенты в состоянии ясного сознания: 20 мужчин, 6 женщин, средний возраст 51,5±2,8 года. По нозологии пациенты распределились следующим образом: последствия черепно-мозговой травмы — 12; последствия острого нарушения мозгового кровообращения — 7; последствия аноксического повреждения головного мозга — 2; последствия субарахноидального кровоизлияния — 3; последствия удаления опухоли и артериовенозной мальформации головного мозга — 2.

Методы регистрации исходов

Сравнительная и динамическая оценка клинических данных и исходов лечения проведена в группах от момента поступления и на протяжении 60 сут интенсивной терапии и реабилитации.

Автономная дисфункция — наличие симпатической/парасимпатической гиперактивности по параметрам вариабельности ритма сердца. Норма функционального состояния автономной нервной системы — норма показателей вариабельности ритма сердца.

Автономная дисфункция/уровень сознания: за автономную дисфункцию принималось наличие или отсутствие симпатической/парасимпатической гиперактивности; за низкий уровень сознания принималось наличие комы и вегетативного статуса, за высокий уровень сознания — минимальное или ясное сознание.

Автономная дисфункция/тяжесть общесоматической патологии по шкале SOFA: за автономную дисфункцию принималось наличие или отсутствие симпатической/парасимпатической гиперактивности, низкий уровень общесоматической тяжести устанавливался при ≤2 баллах, высокий — при ≥3.

Автономная дисфункция/степень нарушения функционального статуса по шкале DRS: за автономную дисфункцию принималось наличие или отсутствие симпатической/парасимпатической гиперактивности, низкий уровень расстройства функционального статуса признавался при ≤16 баллах, высокий уровень функциональных расстройств и тяжелая инвалидизация — при ≥17.

Чувствительность — истинно позитивная частота наличия заболевания или более тяжелой патологии; специфичность — истинно негативная частота отсутствия заболевания или менее тяжелое клиническое состояние.

Этическая экспертиза

Исследование одобрено Комитетом по этике ФНКЦ РР (протокол № 1/19/7 от 27 мая 2019).

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки. Нулевая гипотеза оценивалась с применением критериев Пирсона (хи-квадрат, χ2), анализа дисперсий выборок (ANalysis Of VAriance, ANOVA). Определение качества изученных шкал и их предсказательной ценности проведено на основе ROC-анализа (receiver operator characteristic — рабочая характеристика приемника).

Методы статистического анализа данных. Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием программы MedCalc Software, версия 18.10.2.

Результаты

Объекты (участники) исследования

В исследование включены 118 пациентов, из них мужчин 71, женщин 47, средний возраст 47,9±3,7 года. Наибольшее число участников было в возрасте 50–59 лет. По нозологии пациенты распределились следующим образом: последствия черепно-мозговой травмы — у 43; последствия острого нарушения мозгового кровообращения — у 24; последствия аноксического повреждения головного мозга — у 22; последствия субарахноидального кровоизлияния — у 20; последствия удаления опухоли и артериовенозной мальформации головного мозга — у 9.

Основные результаты исследования

Полученные параметры шкал уровня сознания, функционального статуса и тяжести общесоматической патологии представлены в табл. 1.

Таблица 1. Параметрические показатели шкал уровня сознания, функционального и общесоматического статуса в исследуемых группах пациентов, M±m