Что означает инфляция снижается

Как считают инфляцию

И почему всегда кажется, что статистики не правы

Но верится с трудом: например, бензин за год подорожал почти на 10%. Мы разобрались, как рассчитывают инфляцию, что влияет на рост цен и можно ли верить Росстату.

Что такое инфляция

Когда денег у населения и на счетах компаний больше, чем товаров на прилавках и складах, начинает расти спрос и продавцы повышают цены. В результате деньги обесцениваются: на ту же сумму спустя некоторое время можно купить меньше товаров. Общий прирост цен — это и есть инфляция. В России этот показатель считает Росстат. На языке статистиков его называют индексом потребительских цен.

Фактически сейчас в стране существует два вида денег: наличные — купюры и монеты; а также безнал, который находится на счетах государства и банков. Все денежное обращение в России контролирует Центральный банк. Если там считают, что стране нужно больше денег, то Центробанк заказывает на Гознаке больше наличных и параллельно с этим снижает ключевую ставку — процент, под который государство кредитует коммерческие банки.

Бывает такое, что цены не растут, а падают. Этот процесс называется дефляцией. Но ничего хорошего в дефляции нет: производить товары становится невыгодно и экономика замедляется. Самый известный кризис, происходивший на фоне дефляции, — Великая депрессия в Америке тридцатых годов. Идеальная ситуация для экономического роста в стране — небольшая инфляция 1—2%.

Как Росстат считает инфляцию

Для расчета инфляции статистики используют потребительскую корзину. В ее состав входит около семисот товаров и услуг: от хлеба, круп и овощей до бытовой техники и автомобилей. Ежемесячно статистики во всех регионах страны отслеживают цены на эти товары и услуги в магазинах, на рынках и напрямую у производителей, а потом выводят среднее значение по стране.

Методология расчета инфляции РосстатаDOCX, 307 КБ

Состав потребительской корзины статистики меняют ежегодно, изучая реальные расходы российских семей. В 2018 году 37,5% расходов россиян приходилось на продукты питания, 35,2% — на непродовольственные товары, 27,3% — на услуги. Внутри этих трех категорий распределяются траты на отдельные товары.

Список товаров для расчета инфляции, приказ РосстатаPDF, 738 КБ

Например, по данным статистиков, 9,3% расходов приходится на мясо, 9,9% — на коммунальные услуги, 1,5% — на образование. В состав корзины включены и крупные покупки: путешествия, стройматериалы, компьютеры.

Пересматривают состав корзины и ее структуру еще и потому, что на прилавках появляются новые товары, а на какие-то вещи россияне начинают тратить больше. Например, в 2006 году бензин занимал 2% в составе потребительской корзины, а в 2018 уже 4%. А цены на смартфоны 12 лет назад не учитывались вообще.

Кроме этой большой потребительской корзины Росстат отдельно считает изменение базового индекса потребительских цен. Это набор из 83 товаров, цены на которые меньше всего зависят от внезапных изменений экономической ситуации или сезона: например, мясные продукты, хлебобулочные изделия, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте. Изменение стоимости такой базовой потребительской корзины статистики используют при расчете еженедельной инфляции.

Есть и третья потребительская корзина — с минимальным набором товаров, в которую входят 33 продукта питания. Изменение цен на минимальный набор используют при расчете прожиточного минимума.

Что влияет на инфляцию

На рост цен влияет целый комплекс факторов, в том числе ситуация на мировых рынках и внутренняя политика государства. Вот некоторые из причин инфляции.

Погода — в плохой год аграрии соберут маленький урожай, и, как следствие, стоимость продуктов вырастет.

Большие военные расходы — все деньги уходят военным заводам, а предприятия, которые выпускают гражданскую продукцию, вынуждены снижать объемы.

Развитие инфраструктуры — между двумя регионами построили дорогу, усилилась конкуренция, а предприниматели, подстраиваясь под новые условия, снижают цены.

Колебания курсов валют — из-за этого растут цены у производителей, закупающих сырье и оборудование за рубежом. Сырье дорожает — растут себестоимость и конечная цена товара.

Тарифы — в цене большинства товаров заложены расходы на транспортировку по железной дороге, платежи за тепло и электроэнергию. И железнодорожники, и энергетики обычно монополии. Как только они повышают тарифы, это сразу же сказывается на ценах на почти все товары.

Экономические прогнозы — в Центробанке даже используют специальный термин «инфляционные ожидания». И эти ожидания могут ускорять или замедлять инфляцию.

Например, если какой-то эксперт заявит на главном канале страны, что возможен резкий рост цен, то зрители побегут в магазины скупать товары впрок. На фоне ажиотажного спроса вырастут цены. Если производители будут ждать высокой инфляции, то они начнут заранее поднимать стоимость своих товаров. В итоге само ожидание роста цен станет причиной этого роста.

Государство регулирует инфляцию, ограничивая количество денег в экономике. Этим занимается Центробанк. Его главный инструмент — ключевая ставка. Если Центробанк снижает ключевую ставку, банки могут выдавать кредиты людям и предпринимателям под низкий процент, ведь им самим деньги обходятся дешево. Параллельно с этим ставки по вкладам падают — привлекать депозиты у граждан становится невыгодно, ведь проще занять у государства.

В итоге количество денег в экономике растет: все берут дешевые кредиты, активно тратят накопления, так как класть их на депозиты нет смысла. Спрос растет, а вслед за ним и цены. Инфляция повышается.

Чтобы снизить инфляцию, Центробанк, наоборот, повышает ключевую ставку. Тогда банки занимают не у государства, а у населения, повышая ставки по вкладам. Люди перестают тратить и начинают копить. Проценты по кредитам растут. Денег в экономике становится меньше, инфляция снижается.

Почему кажется, что Росстат не прав

Среднестатистический потребитель, портрет которого рисует Росстат, собирая продуктовую корзину, — абстрактный персонаж. У каждой российской семьи своя уникальная корзина, которая не совпадает со статистической. Например, бедные люди большую часть доходов тратят на еду, в то время как продукты питания занимают всего 37,5% от официальной корзины.

Кроме того, показатель инфляции отличается в разных регионах. Например, в ноябре 2018 года в Брянской области цены, по данным Росстата, выросли на 0,9%, а в Ямало-Ненецком округе, наоборот, снизились на 0,2%. В целом же по стране стоимость продуктовой корзины увеличилась на 0,5%. Но не считать общероссийскую инфляцию нельзя: государству важно понимать, что происходит с экономикой в целом и получается ли регулировать цены в стране.

Опросы ВЦИОМа показывают, что последние 14 лет больше половины россиян считают, что в стране очень высокая инфляция. Например, в марте 2018 года, по данным Центробанка, большинство населения считало, что инфляция в России составляет 9,2%. По официальной информации, этот показатель составлял 2,35%. В Центробанке считают, что так происходит из-за того, что мы просто привыкли жить в стране с высокой инфляцией.

Кто еще считает инфляцию в России

Кроме Росстата изменение цен в отечественных магазинах считают еще несколько организаций.

X5 Retail Group совместно с Росстатом рассчитывает индекс «Пятерочки», основываясь на ценах на продукты в своей торговой сети. Компания отслеживает цены только на 33 товара, входящих в минимальный набор Росстата. Индекс «Пятерочки» практически совпадает с официальной инфляцией.

Индекс-дефлятор «Ромир» показывает, как ежемесячно меняются расходы среднестатистической российской семьи на потребительскую корзину

Чаще всего данные «Ромира» и Росстата расходятся: например, в сентябре 2018 месячная инфляция по Росстату составила 0,16%, а «Ромир» зафиксировал дефляцию в 0,33%.

Ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского университета в 2008 году запустили проект «Миллиард цен». Исследователи ежедневно собирают цены на товары в интернет-магазинах 70 стран, в том числе и в России, чтобы отслеживать инфляцию.

До 2016 года индекс инфляции «Миллиарда цен» публиковался в открытом доступе и совпадал с данными Росстата. Сейчас авторы проекта предоставляют информацию только за деньги.

Верить ли официальным данным

В 2017 году Центр макроэкономических исследований Сбербанка выпустил доклад, посвященный методам, которые использует Росстат для расчета инфляции. Авторы признали, что в целом статистики придерживаются международных стандартов, но есть и недостатки.

Например, Росстат не учитывает цены в сельской местности, рынок аренды жилья и не принимает во внимание скидки. Если бы статистики использовали данные, которые продавцы передают в налоговую при помощи кассовой техники, мониторинг цен был бы точнее. Но почти все альтернативные расчеты инфляции в России не сильно отличаются от официальных данных, поэтому в принципе данные Росстата отражают действительность.

Что такое инфляция

Это общий прирост цен в стране в течение длительного периода. Когда говорят об инфляции, часто подразумевают обесценивание денег: за одну и ту же сумму спустя какое-то время можно купить меньше товаров. При инфляции не обязательно повышается стоимость всех товаров, некоторые могут даже подешеветь, но в целом уровень цен в стране растет.

В зависимости от роли, которую играет государство в экономике, выделяют два вида инфляции.

Открытая инфляция бывает в странах с рыночной экономикой. Деньги обесцениваются, цены растут, а уровень жизни падает. Государство регулирует инфляцию и снижает доступность денег для экономики — повышает налоги, ключевую ставку и т. д.

Скрытая инфляция возникает, когда государство жестко регулирует цены. Такие запреты приводят к дефициту товаров, так как издержки производителей растут и они вынуждены снижать объемы производства. Из-за увеличения себестоимости и невозможности компенсировать растущие затраты страдает качество товаров.

Существует классификация, которая привязана к темпу прироста стоимости.

Умеренная инфляция — до 10% в год. Низкие темпы прироста благотворно сказываются на экономике: растет оборот денежной массы, дешевеют кредиты, инвесторы вкладывают в новые производства. Деньги быстро обесцениваются, их выгоднее тратить, а не копить.

Например, в 2020 году инфляция в США составила 1,36%. Американская экономика считается в этом плане одной из самых стабильных в мире: правительство жестко контролирует бюджетные расходы, цены практически не растут, а производство ориентировано не только на покупателей внутри страны, но и на экспорт.

Галопирующая инфляция — до 50% в год. Кризисная ситуация для экономики: деньги обесцениваются быстро, банкам становится невыгодно выдавать кредиты. Хранить деньги на депозитах и вовсе нет смысла, поэтому население предпочитает тратить накопления. Спрос растет, а это снова приводит к повышению цен.

С инфляцией в десятки процентов столкнулись россияне после кризиса 1998 года. В 1999 цены выросли на 36,5%, в 2000 — на 20,2%, в 2001 — на 18,5%. В то время производство практически не развивалось: сырье и оборудование резко подорожали, а банки давали кредиты бизнесу в лучшем случае под 40—50% годовых.

Гиперинфляция — до десятков тысяч процентов в год. Такое происходит, когда объем импорта превышает объем экспорта и государство печатает все новые деньги, пытаясь остановить отток капитала. Население и предприятия переходят к натуральному обмену, так как цены даже за один день могут вырасти в разы.

Причины

Большинство причин так или иначе связано с количеством и доступностью денег для экономики. Такие факторы называют монетарными. Инфляция ускоряется, когда свободных денег в экономике становится больше.

Вот почему это может происходить:

На обесценивание денег влияют и немонетарные факторы — не связанные с их количеством в обороте:

Таких немонетарных факторов тоже много.

Цены зависят даже от того, как сами граждане оценивают инфляцию. Экономисты используют термин инфляционные ожидания — когда покупатели постоянно ждут роста цен, закупаются впрок и создают ажиотажный спрос, из-за которого действительно увеличивается стоимость товаров. Тогда производители прогнозируют высокую инфляцию, начинают заранее поднимать цены, чтобы компенсировать будущие издержки.

Составляющие

Обесценивание денег происходит по двум причинам: из-за инфляции спроса и издержек.

Инфляция спроса появляется, когда объем зарабатываемых населением денег выше стоимости произведенных всеми этими людьми товаров и услуг. Доходы растут, но тратить заработанное не на что, так как товаров попросту не хватает. В результате цены начинают расти, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Инфляция предложения начинается, когда увеличивается себестоимость товаров и услуг — например, из-за роста тарифов. Чтобы сохранить рентабельность, производители повышают цены.

Измерение

В России инфляцию считает Росстат. Для этого каждый месяц статистики смотрят, как меняются цены на товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. Потребительская корзина — это набор из примерно 700 товаров и услуг, начиная от продуктов питания и заканчивая смартфонами и автомобилями.

Методология расчета инфляции РосстатаDOCX, 307 КБ

Структура потребительской корзины россиян, РосстатPDF, 6,54 МБ

Изменение цен наблюдают во всех регионах, а потом высчитывают средний показатель инфляции по стране. Похожую методику расчета используют и статистики в других странах.

Последствия

Умеренная инфляция нужна для развития экономики: если цены не растут или даже падают, производить новые товары становится невыгодно.

Инфляция в России

СССР был государством с административной экономикой, инфляция в стране проявлялась в дефиците товаров, в том числе и первой необходимости. Официально данные об инфляции власти не публиковали, а независимых оценок не было. Например, величину прироста цен в конце восьмидесятых в СССР разные исследователи оценивают от 0,9 до 13%. Официальную информацию о динамике цен в России начали публиковать с 1991 года.

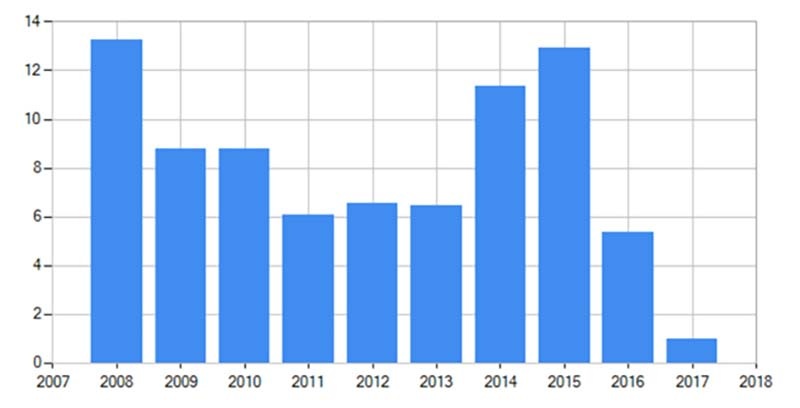

Какой уровень инфляции в России

Сильнее всего цены росли в начале девяностых. Пикового значения инфляция достигла в 1992 году — 2600%. В 2009 году, впервые в истории современной России статистики зафиксировали инфляцию в стране ниже 10% — она составила 8,8%. Самый низкий показатель за последние 30 лет наблюдался в 2017 году — 2,5%. В 2020 году, по данным Росстата, цены выросли на 4,9%.

Какой должна быть инфляция в России

В Центробанке ставят цель достигнуть уровня инфляции 4% в год. Экономисты считают, что это позволит промышленности развиваться, не будет мешать банкам выдавать дешевые кредиты, а людям и предприятиям — брать их.

Чем опасна высокая инфляция

Высокая инфляция мешает планировать расходы: проще сразу все тратить, чем копить. Государство не может обеспечивать малоимущих и пенсионеров достойными социальными выплатами, потому что индексация пособий не успевает за ростом цен. Усиливается социальное расслоение общества.

Владельцы предприятий не могут прогнозировать продажи, поэтому объемы производства падают. Растут процентные ставки по кредитам. Торговать становится выгоднее, чем производить: оборот капитала в посредничестве выше, а значит, и прибыль тоже. Экономика не развивается.

Можно ли заморозить цены, чтобы они не росли

Если заставить предприятия и магазины не повышать цены, но разрешить расти массе денег в стране, возникнет скрытая инфляция. Население начнет активно тратить, а это приведет к дефициту. Снизится качество товаров: чтобы удерживать невыгодные для себя цены, производители будут жертвовать качеством.

Кто и как сдерживает цены

Государство пытается регулировать инфляцию. Если нужно ее ускорить, Гознак печатает больше денег. Одновременно с этим Центробанк снижает ключевую ставку — процент, под который государство дает займы коммерческим банкам. Они, в свою очередь, могут кредитовать по низкой ставке население и предпринимателей.

Доклад о денежно-кредитной политике в России, ЦентробанкPDF, 3,7 МБ

В это же время снижаются и ставки по вкладам: банкам выгоднее занимать у государства, чем привлекать вклады у населения. Люди перестают копить и начинают тратить. Оборот денег растет, а вместе с ним — спрос и цены на товары.

Если нужно замедлить инфляцию, Гознак печатает меньше денег, а ЦБ повышает ключевую ставку. Банки занимают не у государства, а привлекают граждан открывать вклады. Люди перестают тратить и несут деньги на депозиты. Ставки по кредитам растут. Оборот денег снижается, падают цены и спрос на товары.

Уровень инфляции и ее виды

В экономической теории существует немало определений этого понятия, но все они сводятся к тому, что инфляционные процессы выражены в переизбытке в рамках обращения денежной массы, и как следствие, неконтролируемого роста стоимости товаров на рынке. Таким образом, поясняя, что такое инфляция простым языком – это наращение денежной массы в обращении, и как следствие, обесценивание денег. Последнее происходит по причине того, что не каждая монета имеет фактическое золотое обеспечение.

Впервые о влиянии инфляционных процессов на развитие процессов экономических, и вообще о таком феномене, как инфляция финансисты и рыночные аналитики заговорили в начале прошлого столетия. Соответственно, инфляция – это сравнительно новый показатель развитости экономических процессов.

В рамках экономических процессов современности называть инфляцию сугубо экономическим явлением сложно, с учетом факторов ее формирования, есть основания относить ее к категории социально-экономического и даже политического плана. В этой связи нередко применяется термин «инфляционные ожидания». Он соотносится с настроем людей на возникновение инфляции. Если такие настроения в народных массах присутствуют, рост инфляции неизбежен. Инфляция в России на протяжении многих периодов развивалась именно по этому принципу. Характерна взаимосвязь таких явлений, как инфляция и безработица.

Как рассчитывается инфляция

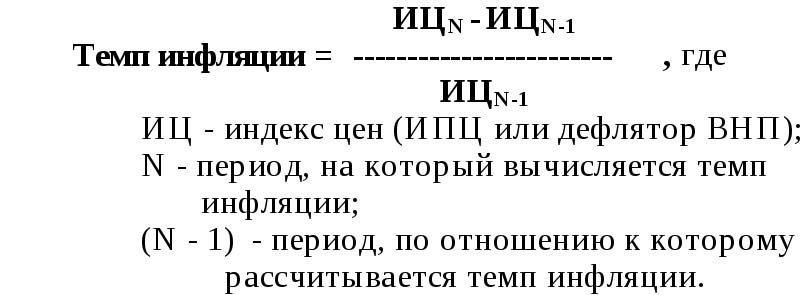

Инфляция – это специфический процесс в экономике, при котором происходит обесценивание денег. Рассчитывается инфляция по формуле, в которой основным показателем будет индекс потребительских цен (ИПЦ). Выглядеть формула инфляции будет таким образом:

Такую формулу можно использовать для самостоятельного определения данного параметра. Также зная индекс цен, можно рассчитать данный параметр, используя калькулятор инфляции онлайн.

Косвенно при определении инфляции, а также анализе ее влияния на экономику учитывается целый ряд дополнительных коэффициентов, среди которых:

Предпосылки, причины и факторы инфляции

Свидетельствует о начале формирования инфляционных процессов растущая стоимость – увеличение/рост цен товаров и первичных услуг. Рост цен можно определить и как первичную предпосылку инфляционных процессов, а также и как последствие.

Достаточно сложны к разграничению факторы и причины инфляции. Так, ряд экономических явлений, в период формирования первых инфляционных процессов, выступавшие в качестве факторов, с течением времени плавно трансформировались в основные причины. Среди них можно выделить следующие:

В нашей современности возникли и другие причины инфляции:

Расширение причинного спектра позволяет делать вывод о том, что существенно изменилась и сущность инфляции.

Виды и категории инфляции

Исходя из темпов развития инфляционных процессов, можно выделить следующие виды инфляции:

Все выше описанные разновидности следует отнести к так называемой подавленной инфляции. Для них характерно внешне стабильные цены, если государственное управление на это влияет. Растущий товарный дефицит со снижением их качества стремительно понижает стоимостное состояние денег.

Сейчас разберемся с теми категориями, которые принято относить к открытой инфляции:

Появился еще одна разновидность – агфляция или аграрная. Термин впервые был применен специалистами, работающими в инвесткорпорации Goldman Sachs. Оно предназначено, чтобы обозначить выросшие ценовые показатели на продукты этого сектора. Развитие общества дает основу для формирования новых типов процессов инфляционного характера. Объяснить это можно тем, что наличность теряет свою актуальность, уступая место альтернативным средствам расчета и платежа.

Последствия инфляционных процессов

Уровень инфляции и экономика – это прямо пропорционально развивающиеся величины. Именно тяжкие последствия, которые оставляет инфляция как явление в экономическом и социальном состоянии общества, заставили экономистов обратить на нее пристальное внимание, а также изучать и контролировать показатели инфляции.

На практике наблюдается несколько форм последствий инфляционных процессов:

Что такое инфляция, или Почему деньги обесцениваются

Инфляция — это одна из причин, почему богатым не стоит завидовать. Ведь чем больше у тебя накоплений, тем больше ты теряешь из года в год, особенно если хранишь деньги под подушкой. Что же такое инфляция и как лучше уберечь свои деньги от обесценивания — такие вот у нас взрослые темы пошли.

Определение инфляции

Инфляция — это снижение покупательной способности денег на фоне роста цен на товары и услуги.

Покупательная способность — это показатель, определяющий способность денег покрыть стоимость определённого количества товаров и услуг.

Если говорить простыми словами, то из-за инфляции за одну и ту же сумму денег мы со временем можем заплатить за меньшее количество товаров и услуг. То есть деньги теряют свою ценность.

Например, если раньше за 100 рублей можно было купить 2 упаковки сливочного масла, то теперь на такую же сумму можно купить только одну. Из-за инфляции ваши деньги стали в два раза дешевле. Неприятным фактом ещё и является то, что зарплаты и пенсии показывают незначительный рост на фоне инфляции, а значит, население автоматически становится беднее.

Не всякое повышение цен — это инфляция. Например, сезонный рост цен на продукты питания, различные колебания цен, включая краткосрочные взлёты и падения, не считаются инфляцией. О ней говорят в том случае, если цены стабильно растут, и этот рост касается большинства товаров и услуг.

Что такое дефляция

У инфляции есть антипод, называемый дефляцией, то есть когда цены постепенно снижаются. Это явление наблюдается гораздо реже, чем инфляция, и в меньших масштабах. Такими «успехами» могут похвастаться очень немногие страны. Среди развитых стран дефляция характерна, например, для Японии.

Но дефляция не так хороша, как кажется. Постепенно снижающиеся цены приводят к тому, что люди не заинтересованы создавать спрос: зачем тратится сегодня, если завтра можно на те же деньги купить больше? Из-за низкого спроса и уменьшения прибыли производители вынуждены сокращать рабочие места и урезать зарплату, что приводит к бедности и безработице. И это только один из примеров негативной стороны дефляции.

Почему инфляция существует

Причин, почему всё дорожает, очень много, но всё сводится к тому, что в экономике появляется много свободных денег. Из-за чего это может происходить:

Какая инфляция является нормой, а какая нет

Важный показатель — это интенсивность роста инфляции, то есть сколько процентов она прибавляет в год.

Россия и большинство развитых стран иногда впритык, но укладываются в эти 10%, даже с учётом коронакризиса.

Если инфляция сохраняется длительное время, то это называется хронической инфляцией. Если при этом происходит одновременное падение производства, то этот вид называется стагфляцией. В случае резкого роста цен только на продукты питания говорят о такой форме, как агфляция.

Скрытая инфляция

С открытой всё понятно — это когда можно наблюдать постепенный рост цен.

Подавленная (или скрытая) — это такая инфляция, при которой цены не растут, но купить тот или иной товар сложнее, потому что полки зачастую пустуют. Чаще всего это связано с вмешательством государства, которое пытается искусственно сдержать цены, а производители просто не могут потянуть производство, потому что им это стало невыгодно.

Из-за сдержанной цены спрос на продукцию растет, что может вызвать дефицит. Такая ситуация наблюдалась в СССР. Это называется инфляцией спроса.

Производители могут пойти на хитрости и удешевить производство своей продукции, что скажется на ухудшении её качества. При этом цены на такую продукцию могут не измениться или расти медленными темпами. Похожая ситуация наблюдается в современной России. В СССР это было невозможно из-за строгого контроля качества товаров и требований соответствия нормам ГОСТ, в связи с чем и развивалась инфляция спроса.

Чем плоха скрытая инфляция

Рост цен на продукты и товары — это лишь видимая часть айсберга, который символизирует нынешнюю ситуацию с инфляцией в стране. Снижение качества товаров и услуг — важная негативная тенденция последних лет. Например, покупатели отмечают уменьшение веса одних и тех же продуктов (хлеба, молока и т. д.), ухудшение вкусовых качеств, активное использование дешевых жиров вместо молочных, больше разбавленных водой продуктов и т. д. Все это ведёт к уменьшению пищевой ценности и пользы для здоровья от того же набора продуктов.

Как государство борется с высокой инфляцией

Для этого ведётся антиинфляционная политика — это комплекс мер, направленных на регулирование роста цен. Эта политика делится на следующие типы:

Какая инфляция в России

За последние годы наблюдается относительно умеренный рост инфляции. По данным Росстата, имеем такие цифры:

Динамика роста в 2020-м и 2021-м связана с дополнительными тратами бюджета на выплаты и компенсации, необходимость которых возникла из-за пандемии. Кроме того, это связано с продолжительными «каникулами» в 2020-м, когда производство останавливалось, а потребители продолжали получать доход, то есть на руках появилось больше денег, чем обычно.

Если говорить о 2014-2015 годах, то тут причины в санкционной политике, которая оказала влияние на экономику России.

В Центробанке считают, что оптимальной для России будет инфляция 4%.

Официальные данные занижены?

Несмотря на достаточно оптимистичные данные от Росстата, население может ощущать более высокую инфляцию по следующим причинам:

Как защитить сбережения от инфляции

Если у вас есть сумма денег, которая не будет потрачена в ближайшее время, то нужно понимать, что она постепенно обесценивается.

Скажем, ваши 10 000 рублей при инфляции 5% через год будут иметь ценность в 9 500 рублей (если утрировать). А значит деньги не должны просто так лежать, а преумножаться хотя бы на процент инфляции.

Заключение

Официальная инфляция в России относительно невелика, но неравномерна по годам и видам продукции. Важную роль в формировании нынешней ситуации в России играет так называемая скрытая инфляция. Все это вместе с другими негативными тенденциями ведёт к постепенному ухудшению качества жизни в России.