Что означает комбинированный дефект по классификации е и гаврилова

Классификация дефектов зубных рядов

С потерей некоторого количества зубов, от одного до четырнадцати на одной челюсти, происходят патологические изменения зубного ряда. Эти изменения проявляются весьма разнообразными клиническими проявлениями, которые зависят от количества отсутствующих и оставшихся зубов, от их функции, их расположения в зубному ряду, характера прикуса, состояния их твердых тканей и комплекса тканей их окружающих (пародонта).

Основные жалобы, которые предъявляет пациент в зависимости от того или иного дефекта, относящегося к конкретной групповой принадлежности зубов:

Для выбора оптимальной ортопедической конструкции для замещения дефектов зубных рядов, эти дефекты пытались хоть как-то систематизировать и классифицировать. Но важно отметить, что универсальной классификации, описывающей все имеющиеся признаки отсутствия зубов, в природе не существует до сей поры.

1,2,3 класс имеют подклассы. Дефект зубного ряда относят к меньшему по разряду классу, если в одном и том же зубному ряду имеется несколько дефектов разной локализации.

Следует отметить, что все вышеуказанные классификации не учитывают целый ряд важных факторов, такие, например, как состояние пародонта, соотношение зубных рядов верхней и нижней челюстей в целом. И множество других важных нюансов. Поэтому лишь определение того, к какому классу дефекта относится тот или иной клинический случай, еще не гарантирует успех лечения (например, протезирования металлокерамикой). Только применение комплексной диагностики и всестороннего анализа проблемы, может обеспечить уверенность в точности планирования и реализации успешного лечения.

Дефекты зубных рядов

Причины, способствующие развитию дефектов зубных рядов

Дефекты зубных рядов возникают вследствие:

Классификация дефектов зубных рядов

Существует несколько видов классификации. В основном стоматологи пользуются тремя из них:

а) зубной ряд с односторонними концевыми дефектами;

б) зубной ряд с двухсторонними концевыми дефектами.

а) количество отсутствующих единиц не превышает трех;

б) количество отсутствующих единиц составляет три и более.

Симптомы и последствия дефектов зубных рядов

Дефекты зубных рядов проявляются:

Диагностика дефектов зубных рядов

Удаление одной или более зубных единиц предполагает консультацию стоматолога и врача-ортодонта, особенно, когда речь идет о переднем отделе зубного ряда. Несвоевременное исправление дефекта не лучшим образом отражается на состоянии рядом стоящих зубов.

Как правило, визуального осмотра вполне достаточно для определения метода исправления дефекта. В некоторых случаях может понадобиться рентгенография.

Способы устранения дефектов зубных рядов

Единственный способ устранения имеющегося дефекта состоит в протезировании.

Виды протезирования:

Большим разнообразием методов и материалов отличается съемное и частично-съемное зубное протезирование.

Протезы бывают:

Несъемное протезирование представляется:

Врач-ортодонт предложит метод, исходя из размера, а также характера дефекта зубного ряда.

Профилактические меры помогут сохранить зубы в хорошем состоянии до почтенного возраста. Этому способствуют ежедневные гигиенические процедуры, профилактические осмотры у стоматолога, своевременное устранение образовавшихся дефектов.

2019 © Хорошая стоматология — сеть стоматологических клиник.

Стоматологические услуги около м. Верхние Лихоборы, м. Митино, м. Тушинская, м. Речной вокзал, м. Отрадное, м. Щелковская

Данная страница носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой.

Дефекты зубных рядов

В разном возрасте могут возникать аномалии, которые приводят к неправильному формированию рядов жевательных органов. Это проявляется в ненормальном положении резцов, клыков, моляров, в их отсутствии. Также, нарушение выражается в том, что зубы сдвигаются, перекручиваются, наблюдаются патологии смыкания челюстей. Зачастую, у одного больного диагностируется несколько аномалий одновременно. Определение: дефекты зубных рядов – это патология, когда дуга теряет целостность, так как отсутствует несколько или один жевательный орган, а также нарушен прикус и расположение единиц.

Чтобы избежать серьезных проблем и осложнений, нужно постоянно проводить профилактические мероприятия, своевременно устранять провоцирующие факторы, лечиться у профессиональных стоматологов. Чем раньше обратиться к дантисту, тем легче и быстрее пройдет терапия.

Классификация

Еще в позапрошлом столетии многие врачи принимали участие в разработке и упорядочении основных видов аномалий зубных рядов. Ведь классификация дает возможность точно и быстро определить форму болезни, характер отклонений, подобрать оптимальную терапию. Если пациент обратится в частную стоматологическую клинику, ему окажут профессиональную помощь квалифицированные дантисты.

В современной медицине используется несколько типологий болезни. Все системы имеют как положительные стороны, так и недочеты. Зато, любая систематизация облегчает понимание сложностей в клинической картине. К примеру, А.И. Бетельман делит аномалии на 2 класса, в каждом из которых выделяет еще подклассы. Аномалии могут локализоваться на нижней или верхней челюсти, являться комбинированными, включенными, концевыми. По протяженности они делятся на большие (потеря больше шести единиц), средние (от 4 до 5 органов), малые (1-3 единицы).

Системы Кеннеди и Гаврилова имеют свои отличия. По Кеннеди принято разделять аномалии на 4 класса. Хотя разработка оригинальна, она обширная. Если в любой системе указано, что передние дуги имеют патологии, значит, поражены резцы и клыки. Аномалии дистальные или концевые – это поражение премоляров и моляров. Включенные патологии могут захватывать все части дуги.

По Кеннеди

Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди, включающая четыре группы поражений, к первой относит дуги, у которых имеется двусторонний концевой изъян. Во второй класс включены дуги, имеющие односторонние концевые изъяны, в третий – включенные аномалии бокового отдела, в четвертый – включенные аномалии переднего отдела. Кроме того, каждая группа, кроме последней, разделена на подклассы. Система разработана в 20-е годы 20 века.

По утверждению Кеннеди (американского дентального хирурга), если в ряду несколько аномальных явлений, которые относятся к разным группам, изъян следует относить к тому, что меньше по порядку. В таких случаях учитываются дополнения Апплегате. Некоторые особенности:

При первом классе патологии предполагается протезная конструкция с лабильным креплением. Основная структура протеза при втором классе изъянов — палатинальная фиксация конструкции. Съемные мостовидные конструкции устанавливаются пациентам с третьей группой аномалий. Протезы имеют опорные кламмеры. Ортодонтическая конструкция при четвертом виде патологии тоже съемная, мостовидная с кламмерными опорами.

По Гаврилову

Классификация дефектов зубных рядов по Гаврилову отличается от предыдущей системы. Ее особенностью является то, что он отнес челюсти с некоторыми сохранившимися единицами в отдельную группу. Аномалии поделены на четыре класса.

Е.И. Гаврилов еще в 60-е годы прошлого столетия предложил различать такие изъяны, как включенные патологии боковых отделов челюсти. Подготовительные работы и способы протезирования таких аномалий имеют определенные аспекты.

По Эйхнеру

Популярностью пользуются также системы Оксмана, Жулева и других ученых. Особенно выделяется среди них классификация по Эйхнеру. Он применил принцип, который утверждает, что в ряду есть 4 зоны защиты. В них входят премолярные единицы и молярные жевательные органы справа и слева. Все эти органы удерживают межальвеолярную высоту. Поэтому, автор разделил ряды на 3 класса в зависимости от того, сколько сохранилось защитных зон у пациента. Классы он обозначил буквами А, В и С.

Другими словами, Эйхнер утверждал, первый класс состоит из дуг, имеющих зубы-антагонисты во всех зонах, второй – только на некоторых участках, причем, как на одном, так и на нескольких. Особенностью третьего класса является потеря антагонистов на всех 3-х участках.

Причины

Потерю жевательных органов могут спровоцировать много факторов, к примеру, отсутствие зубов-антагонистов. Этот и другие недостатки появляются по причине:

Основная методика лечения – протезирование зубов. Ортопедический аппарат помогает пациенту полноценно пережевывать пищу, улучшить качество жизни.

Симптомы

У пациентов с нарушением непрерывности ряда перегружаются отдельные группы жевательных органов, нарушается жевательная функция, а также дикция, неправильно работает височно-нижнечелюстной суставный узел. Если терапия отсутствует, развивается вторичное деформирование прикуса, при котором серьезно страдают жевательные мышцы. Если отсутствие фронтальных единиц негативно отражается на внешности, то концевой дефект зубного ряда приводит к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Постепенно формируются такие группы единиц:

От неравномерной нагрузки начинается смещение дуги в целом или резцов, а также происходит деформирование окклюзионных зон. Иногда диагностируются апраксии речи, возможна неполная атрофия костной ткани. В дальнейшем сильнее сдвигаются участки с высокой нагрузкой от нормальной оси. При потере единиц часто уменьшается межальвеолярное расстояние, а также укорачивается нижняя часть лица, появляются морщины, западают мягкие ткани, формируются складки на коже. Эстетические изъяны и неправильная речь приводят к нежеланию больного общаться с окружающими.

Диагностика

Чтобы успешно лечить пациентов, следует провести тщательное обследование. При появлении начальных признаков больным нужно обратиться к врачу-дантисту. Он осмотрит полость рта, оценит состояние десен и жевательных органов. При необходимости пациент будет направлен на дополнительные исследования. По показаниям назначается инструментальная диагностика. Если нужна консультация эндокринолога, терапевта, гастроэнтеролога, больной направляется к этим специалистам. Консультирование ортодонта важно для составления схемы коррекции и протезирования.

Как правило, патология имеет специфическую выраженность, поэтому она диагностируется при визуальном первичном осмотре. Установление провоцирующих факторов требует, чаще всего, дополнительных диагностических процедур. С целью постановки окончательного диагноза, а также определения терапевтических методов, врачи могут направить больного на рентгенографию. Она позволит получить полную информацию и составить правильный план лечения.

Лечение

Предварительное лечение пациента, перед тем как будет проведена имплантация зубов, включает в себя санацию ротовой полости и специальные терапевтические мероприятия. Патологию поможет исправить мостовидный протез, пластиночное или дуговое протезирование. В зависимости от размеров и характера аномалий, применяются различные виды конструкций:

Большинство клиентов отмечают, что современные конструкции и системы удобны, практичны, долговечны, прочны. Занимаются протезированием врачи-ортодонты. Качественные материалы позволяют добиться высоких эстетических результатов. После подборки конструкций выполняется санация, удаление сильно пораженных коронок и корней. Обязательно проводится профессиональная чистка полости рта, удаление налета и камня, терапия кариоза.

Опорные единицы препарируются, после этого делается челюстной слепок. По нему в лаборатории создаются искусственные коронки, подбирается их цвет. Окончательный протез делается после примерки. Его фиксируют цементом. Съемные конструкции делают методом литьевой прессовки. После этого они проходят полимеризацию. Когда отсутствует целая группа единиц, а пациент не соглашается на препарирование, применяют частично съемные системы. Нейлоновые конструкции решают небольшие патологии, значительные аномалии, проблему адентии. Керамика – это популярный материал для протезирования фронтальной группы зубов.

Очень важны профилактические мероприятия. Следует постоянно соблюдать правила гигиены ротовой полости, систематически проходить осмотры у дантиста, чтобы оперативно устранять образовавшиеся патологии. Устранить дефекты зубных рядов на начальной стадии легче. Это поможет предотвратить тяжелые осложнения.

e-Stomatology.ru

Официальный сайт Ст оматологической А ссоциации Р оссии

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 12, 2004

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Стародубов В.И. 16 сентября 2004 г. |

ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ

ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ

(ЧАСТИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ АДЕНТИЯ)

VI. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) является одним из самых распространенных заболеваний: по данным Всемирной организации здравоохранения, ею страдают до 75% населения в различных регионах земного шара [13].

В нашей стране в общей структуре оказания медицинской помощи больным в лечебно-про филактических учреждениях стоматологического профиля это заболевание составляет от 40 до 75% и встречается во всех возрастных группах пациентов [9, 13, 19].

Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) непосредственным образом влияет на качество жизни пациента. Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) обусловливает нарушение, вплоть до полной утраты, жизненно важной функции организма — пережевывания пищи, что сказывается на процессах пищеварения и поступления в организм необходимых питательных веществ, а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта воспалительного характера.

Не менее серьезными являются последствия частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) для социального статуса пациентов: нарушения артикуляции и дикции сказываются на коммуникационных способностях пациента, эти нарушения, одновременно с изменениями внешности вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии жевательных мышц, могут обусловить изменения психоэмоционального состояния, вплоть до нарушений психики.

Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) является также одной из причин развития специфических осложнений в че-люстно-лицевой области, таких, как феномен Попова-Годона, дисфункции височно-нижнече-люстных суставов и соответствующего болевого синдрома.

Несвоевременное восстановление целостности зубных рядов при их частичном отсутствии (частичной вторичной адентии) обусловливает развитие таких функциональных нарушений, как перегрузка пародонта оставшихся зубов, развитие патологической стираемости, нарушения биомеханики зубочелюстной системы.

Несвоевременное и/или некачественное лечение частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) ведет к развитию таких заболеваний зубочелюстной системы, как болезни пародонта, в отдаленной перспективе — к полной утрате зубов — полной вторичной адентии обеих челюстей.

Понятие «потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления зубов или локализованного пародонтита» (К08.1 по МКБ-С — Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ-10) и такие термины, как «частичная вторичная адентия» и «частичное отсутствие зубов» (в отличие от адентии — нарушения развития и прорезывания зубов — К 00.0), по сути являются синонимами и применяются как в отношении каждой из челюстей, так и к обеим челюстям. Синонимом терминов «частичное отсутствие зубов» и «частичная вторичная адентия» является также понятие дефекта зубного ряда, означающего отсутствие одного или нескольких зубов.

Частичное отсутствие зубов (частичную вторичную адентию) следует отличать от первичной адентии, при которой дефект зубного ряда развился вследствие отсутствия или гибели зачатков постоянных зубов.

Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) является следствием кариеса и его осложнений, удаления зубов и/или утраты вследствие несчастного случая (травмы), заболеваний пародонта и т.д.

Кариес в нашей стране является одним из самых распространенных заболеваний. Его распространенность у взрослого населения в возрасте от 35 лет и старше составляет 98—99%. Показатели развития осложнений кариеса также высокие: процент удалений в возрастной группе старше 35—44 лет составляет 5,5, а в следующей возрастной группе — 17,29% [33]. В структуре стоматологической помощи по обращаемости больные пульпитом, который, как правило, является следствием нелеченного кариеса, составляют 28—30% [32].

Заболеваемость пародонта в возрастной группе 35—44 лет составляет 86% [31].

Данные заболевания при несвоевременном и некачественном лечении могут привести к спонтанной утрате зубов вследствие патологических процессов в тканях пародонта воспалительного и/или дистрофического характера, к удалению не подлежащих лечению зубов и/или их корней при глубоком кариесе, пульпите и периодонтите.

Несвоевременное ортопедическое лечение частичной вторичной адентии, в свою очередь, обусловливает развитие осложнений в челюст-но-лицевой области и височно-нижнечелюстном суставе, а также усугубляет процесс утраты зубов.

Главным признаком частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) считается отсутствие в зубном ряду от одного до пятнадцати зубов на одной из челюстей [8, 35].

Клиническая картина характеризуется отсутствием одного или нескольких зубов при наличии одного или нескольких естественных зубов или их корней. Проявления частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) зависят от топографии дефектов и количества отсутствующих зубов и отличаются многообразием.

Особенностью данной патологии является отсутствие у пациентов болевого синдрома. При отсутствии одного или двух, а иногда и нескольких зубов больные нередко не ощущают дискомфорта и не обращаются к врачу.

Частичное отсутствие даже одного зуба в любой функционально ориентированной группе зубов может привести к развитию феномена Попова- Годона, прямого или отраженного травматических узлов, в результате чего развивается воспаление в десневом крае, деструкция костной ткани и развитие патологических карманов, в первую очередь, в области зубов, ограничивающих дефект.

При отсутствии одного или нескольких фронтальных зубов на верхней челюсти клиническая картина характеризуется симптомом «западе-ния» верхней губы. При значительном отсутствии боковых зубов отмечается «западение» мягких тканей щек, губ.

При отсутствии даже одного фронтального зуба на верхней и/или нижней челюсти может наблюдаться нарушение дикции.

Частичное отсутствие зубов на обеих челюстях без сохранения антагонирующих пар зубов в каждой функционально ориентированной группе зубов приводит к снижению высоты нижнего отдела лица, нередко к развитию ангулярных хейлитов («заеды»), патологии височно-нижне-челюстного сустава, изменениям конфигурации лица, выраженным носогубным и подбородочной складкам, опущению углов рта.

Частичное отсутствие жевательных зубов обусловливает нарушения функции жевания, больные жалуются на плохое пережевывание пищи.

Иногда значительная частичная адентия сопровождается привычным подвывихом или вывихом височно-нижнечелюстного сустава.

После утраты или удаления зубов происходит атрофия периодонтальных связок на соответствующих участках челюстей, при утрате более двух зубов постепенно развивается атрофия самих альвеолярных отростков, прогрессирующая с течением времени.

Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия) является необратимым процессом. Восстановление целостности зубных рядов возможно только ортопедическими методами лечения с помощью несъемных и/или съемных конструкций зубных протезов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЧНОГО

ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ (ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ)

В клинической практике не выделяют частичное отсутствие зубов (частичную вторичную адентию) верхней челюсти и нижней челюсти. Принципы классификации одинаковы для обеих челюстей.

Наибольшее распространение и практическое применение получила классификация частичной вторичной адентии (дефектов зубных рядов) по Кеннеди [8, 14, 17].

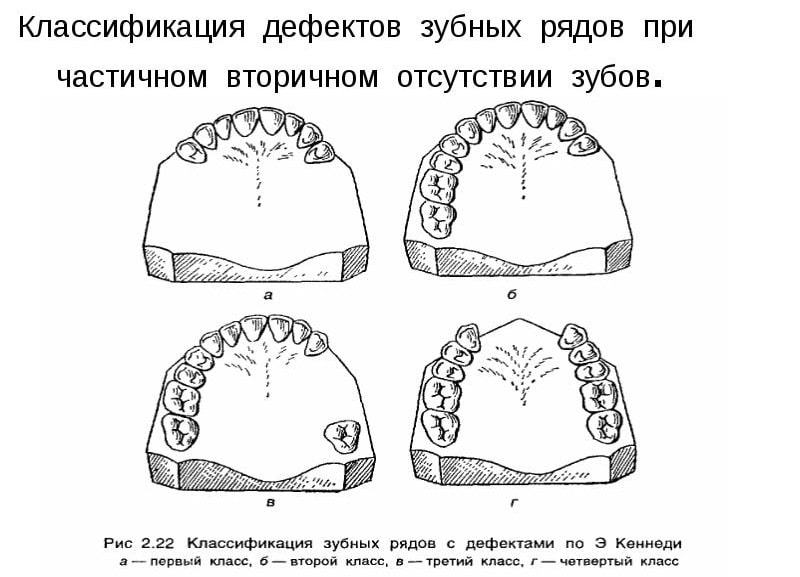

В данной классификации выделяется четыре класса:

1.Двусторонний дистально неограниченный дефект (концевой дефект).

2.Односторонний дистально неограничен ный дефект (концевой дефект).

3.Односторонний дистально ограниченный дефект (включенный дефект).

4.Отсутствие передних зубов (дефект во фронтальном отделе) (включенный дефект).

Каждый класс имеет ряд подклассов. При клиническом применении классификации Кеннеди врач редко встречается с «чистыми» классами, гораздо чаще наблюдаются варианты подклассов и/или сочетание дефектов различных классов и подклассов.

Другой известной классификацией дефектов зубных рядов является классификация Е.И. Гав-рилова [8]. В ней выделяется четыре группы дефектов:

1. Концевые односторонние и двусторонние.

2. Включенные (боковые — односторонние, двусторонние и передние).

3. Комбинированные.

4. Челюсти с одиночно сохранившимися зубами.

Близка к этой классификации классификация дефектов Вильда [17, 54], в которой выделяются следующие основные категории (классы) частичной вторичной адентии:

1. Односторонний или двусторонний концевой дефект зубного ряда.

2. Один или несколько включенных дефектов.

3. Сочетание концевого (концевых) и включенного (включенных) дефектов зубного ряда.

В последние годы, в связи с важностью оценки функционального состояния зубных рядов при частичной вторичной адентии, все чаще используются модификации по Вильду [17, 54].

При определении моделей пациентов с учетом функционального состояния зубного ряда и возможности восстановления утраченных функций, которая зависит от топографии и количества оставшихся зубов, удобнее взять за основу принцип, заложенный в классификациях Е.И. Гаврилова и Вильда.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЧАСТИЧНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ

(ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ)

Диагностика частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) производится путем клинического осмотра, сбора анамнеза и клинического обследования. Диагностика направлена на исключение факторов, которые препятствуют немедленному началу протезирования. Такими факторами могут быть наличие:

— не санированных зубов;

— не удаленных корней под слизистой оболочкой;

— экзостозов;

— опухолеподобных заболеваний;

— воспалительных процессов;

— заболеваний и поражений слизистой оболочки полости рта.

При диагностике необходимо учитывать результаты клинического и рентгенологического исследований имеющихся зубов, в особенности планируемых под опоры, включая их пародон-тальный статус, а также общее и функциональное состояние зубочелюстной системы.

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЧАСТИЧНОГО ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ

(ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ)

Основные принципы ортопедического лечения частичной вторичной адентии:

1. При планировании ортопедического лечения приоритетным должно быть сохранение оставшихся зубов.

2. Каждый зуб, планируемый под опору протеза, необходимо оценить с точки зрения перспектив состояния твердых тканей, пульпы, периапикальных тканей, пародонта. В зависимости от результатов этой оценки опора определяется как надежная, сомнительная или неудовлетворительная. Под опоры следует применять, в первую очередь, надежные зубы. Сохранение зуба в значительной мере зависит от его стратегической важности в качестве опоры протеза, а также от соотношения трудоемкости и стоимости лечебных мероприятий, необходимых для его сохранения и достижения результата.

3. Нельзя начинать протезирование без под готовительных мероприятий, если таковые не обходимы.

4. Не каждый дефект зубного ряда требует протезирования. Протезирование до полной комплектности зубных рядов не является обязательным. Решающую роль играют индивидуальные особенности зубочелюстной системы пациента.

5. Ортопедические конструкции должны обеспечивать возможности оптимальной гигиены полости рта.

6. При изготовлении несъемных мостовидных протезов предпочтительными являются конструкции небольшой протяженности. Следует избегать конструкций большой протяженности, связывающих в единый блок несколько функционально ориентированных групп зубов.

Расширение масштабов протезирования оправдано лишь в условиях, когда это решение является единственной возможностью обеспечить оптимальное индивидуальное функционирование зубочелюстной системы.

7. Плохая гигиена полости рта пациента является относительным противопоказанием к несъемному протезированию.

8. Чем хуже пациент выполняет врачебные рекомендации и идет на сотрудничество с врачом, тем проще должна быть ортопедическая конструкция [51].

Цель лечения больных с частичной вторичной адентией включает одновременное решение нескольких задач:

— восстановление достаточной функциональной способности зубочелюстной системы;

— предупреждение развития патологических процессов и осложнений;

— повышение качества жизни пациентов;

— предупреждение или устранение негативных психоэмоциональных последствий, связанных с отсутствием зубов.

Изготовление протезов не показано, если имеющийся протез еще функционален или если его функцию можно восстановить (например, починка, перебазировка).

Изготовление протеза включает: обследование, планирование, подготовку к протезированию и все мероприятия по изготовлению и фиксации протеза, в том числе устранение недостатков и контроль. Сюда относятся также инструктирование и обучение пациента уходу за протезом и полостью рта.

Врач стоматолог-ортопед должен определить особенности протезирования в зависимости от анатомического (с учетом топографии дефектов зубных рядов), физиологического, патологического и гигиенического состояния зубочелюстной системы пациента.

При выборе между одинаково эффективными видами протезов врач должен руководствоваться показателями экономичности. В случаях, когда невозможно немедленно начать и завершить в запланированные сроки лечение, показано применение временных протезов, в том числе съемных или несъемных иммедиат-протезов. Можно применять только те материалы, инструменты, оборудование, системы (например, имплантационные), средства профилактики и лечения, которые допущены к применению Минздравом России, клинически апробированы, безопасность которых доказана и подтверждена клинически опытом. При подтвержденной аллергической реакции тканей полости рта на материал протеза следует провести тесты и выбрать тот материал, который показал себя как переносимый.

При планировании и проведении ортопедического лечения необходимо учитывать состояние здоровья, соматический статус, хронические заболевания пациента.

Важнейшим этапом лечения является подготовка зубочелюстной системы к протезированию.

Протезирование должно проводиться после следующих мероприятий:

— должна быть проведена полная санация полости рта (следует обращать внимание на зубы с повышенной чувствительностью);

— должна быть проверена целесообразность сохранения зубов, пораженных кариесом и другими заболеваниями (рентгенологический и

электроодонтометрический контроль), в том числе запломбированных, зубов с поражениями пародонта и т. д., при планировании их в качестве опорных;

— депульпированные зубы должны иметь корни, запломбированные до верхушки (рентгенологический контроль);

— должно быть проведено необходимое лечение при заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта;

— при подозрении на патологические процессы в зубах и челюстных костях необходимо провести рентгенологическое исследование;

— зубы и корни, не подлежащие сохранению, должны быть удалены.

Если на рентгеновском снимке обнаруживается патологический процесс, его следует устранить до изготовления постоянной ортопедической конструкции. Любое лечение в рамках устранения заболеваний полости рта, препятствующих постоянному протезированию, должно быть завершено полностью.

При невозможности полного устранения патологических процессов, в первую очередь в периа-пикальных тканях, при протезировании должна учитываться возможность последующего хирургического вмешательства. В таких случаях необходим рентгенологический контроль, не позже чем через 9 месяцев [38].

Изготовление протеза на челюсть при частичной вторичной адентии включает: препарирование зубов, слепки (оттиски) с обеих челюстей, изготовление диагностических и рабочих моделей, определение центрального соотношения челюстей, проверку конструкции протеза, наложение, примерку, припасовку, установку, фиксацию, отдаленный контроль и коррекции.

При лечении частичного отсутствия зубов (частичной вторичной адентии) применяются несъемные мостовидные протезы, консольные несъемные протезы, одиночные коронки на зубы, частичные съемные пластиночные и бюгель-ные протезы.

Мостовидные протезы, как правило, показаны, если:

— отсутствует до 4-х резцов, но жевательная функция обеспечена естественными зубами, или уже имеющимися мостовидными протезами;

— в области боковых зубов на одной стороне челюсти отсутствует не более 3-х зубов и зубной ряд можно восстановить с помощью мостовидного протеза с опорами с обеих сторон;

— мостовидный протез будет служить для фиксации съемного протеза [51]. Таким образом, мостовидные протезы изготавливаются с опорой на естественные зубы с двух сторон (за исключением консольных).

Мостовидные протезы не показаны:

— при недостаточной способности пародонта выдерживать нагрузку и таких общих соматических заболеваниях, которые неблагоприятно влияют на ткани пародонта;

— если рентгеновский снимок опорного зуба указывает на патологический процесс, который не удается купировать.

При замещении отсутствующих моляров тело мостовидного протеза следует изготавливать с широким промывом (около 1 мм), не прилегающим к слизистой оболочке. В других участках челюстей тело мостовидного протеза не должно прилегать к слизистой оболочке (под телом мостовидного протеза должен свободно проходить кончик стоматологического зонда). Необходимо отметить, что понятие «касательная» промежуточная часть мостовидного протеза относится к визуальному впечатлению, на деле должно обеспечиваться расстояние между телом протеза и слизистой, достаточное для свободного промыва.

При применении цельнолитых металлокера-мических и металлопластмассовых мостовид-ных протезов и коронок всегда проводится изготовление «гирлянды» с оральной стороны. Коронки с облицовкой и фасетки в мостовидных протезах на верхней челюсти делают лишь до 5-го зуба включительно, на нижней — до 4-го включительно. Облицовки жевательных поверхностей боковых зубов в принципе не показаны.

Коронки показаны:

— для сохранения зуба, если этого нельзя добиться другими методами на длительный срок;

— для защиты зуба от повреждения протезом;

— для опоры протеза;

— для изменения соотношения челюстей при протезировании [51].

Искусственные штампованные и цельнолитые коронки при частичной вторичной адентии могут применяться для покрытия опорных зубов при изготовлении съемных частичных пластиночных протезов и бюгельных протезов.

При изготовлении искусственных цельнолитых коронок применяют четыре вида препарирования, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также рекомендуемые показания (табл. 1).

Таблица 1

Клинические особенности различных форм препарирования культей зубов под коронки

| Форма препарирования | Преимущества | Недостатки | Соответствующий вид протеза |

| Тангенциальное (без уступа) | Максимальное сохранение твердых тканей зуба, простота в выполнении, меньшая по размеру щель между краем коронки и культей зуба в случае неточности формы препарирования или ошибках при цементировании | Отсутствие четкой границы препарирования, риск избыточного сошлифовывания твердых тканей, больший риск травмы десневого края | Цельнолитые коронки (без облицовки), металлокерами-ческие и металлопластмас-совые коронки с оральной и вестибулярной гирляндой |

| С полукруглым уступом | Четкая граница препарирования хорошее распределение слепочных, моделировочных и фиксирующих материалов относительно щадящий метод для твердых тканей | Относительная сложность выполнения проблемы с ретенцией протеза при короткой клинической коронке риск развития осложнений (рецессия десны) при избыточно выпуклой облицовке в зоне десневого края | Цельнолитые металлопласт-массовые и металлокерами-ческие коронки |

| Препарирование с прямоугольным циркулярнымуступом | Четкая граница препарирования возможность добиться оптимальной эстетики благодаря достаточному месту небольшая опасность избыточного сошлифовы-ва-ния в пришеечной области | Большая потеря твердых тканей опасность повреждения пульпы большая по размеру цементируемая щель при неточности формы препарирования или ошибках при цементировании | Фарфоровые (жакетные) коронки и полукоронки метал-локерамические коронки с обжигаемой плечевой массой |

| Препарирование с уступом-скосом под углом 135° | Четкая граница препарирования, небольшая опасность избыточного сошлифовывания в пришеечной области, меньшая по размеру щель между краем коронки и культей зуба в случае неточности формы препарирования или ошибках при цементировании | Сложность выполнения, потеря твердых тканей | Металлокерамические и ме-таллопластмассовые коронки, в особенности на фронтальные зубы |

При частичном отсутствии зубов при невозможности изготовить несъемную мостовидную конструкцию, как правило, следует изготавливать цельнолитые бюгельные протезы. При этом необходимо учитывать состояние пародонталь-ных тканей и принципы гигиены.

По мере утраты зубов и увеличения протяженности беззубого участка альвеолярного отростка (дефекта зубного ряда) расширяются показания к применению съемных пластиночных протезов.

При частичном отсутствии зубов при невозможности перераспределения нагрузки на пародонт опорных зубов, как правило, показаны частичные съемные пластиночные протезы из пластмассы без сложных опорно-удерживаю-щих элементов.

Применение комбинированных (сочетайных) протезов показано, если при использовании необходимых соединительных элементов и достаточном количестве сохранившихся опорных зубов можно добиться функционально более благоприятной фиксации и стабилизации, чем с помощью бюгельного протеза с кламмерной фиксацией или частичного съемного пластиночного протеза.

Такие соединительные элементы, как штанговые (балочные) системы, телескопические коронки и аттачмены, можно использовать только при условии равномерного распределения нагрузки на сохранившиеся опорные зубы.

При отсутствии строгих специфических показаний к протезированию с использованием дентальных имплантатов данный вид лечения может применяться только по настоянию пациента на основании соответствующего договора.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ

(ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ)

Лечение пациентов с частичной вторичной адентией проводится в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля, а также в отделениях ортопедической стоматологии. Как правило, лечение проводится в амбулаторно-поликлинических условиях.

Оказание помощи больным с частичной вторичной адентией осуществляется врачами стоматологами-ортопедами. В процессе оказания помощи принимает участие средний медицинский персонал, в том числе зубные техники.