Что означает костюм кавказца

Зачем кавказским мужчинам и казакам нужны были ЭТИ нашивки? (ФОТО)

Томас Тхайцук/Sputnik; russiainphoto.ru

Представитель лакцев, коренного народа Северного Кавказа (преимущественно Дагестана)

В советское время в массовой культуре эти небольшие кармашки ассоциировались, конечно, с Балбесом из «Кавказской пленницы». В комедии есть известный эпизод в ресторане, где герои обговаривают похищение невесты. Балбес в исполнении Юрия Никулина достает из нашивок своего псевдокавказского наряда папиросу и что-то вроде прикуривателя.

Юрий Никулин в роли Балбеса

Руководители Горской республики (между 1917-1920)

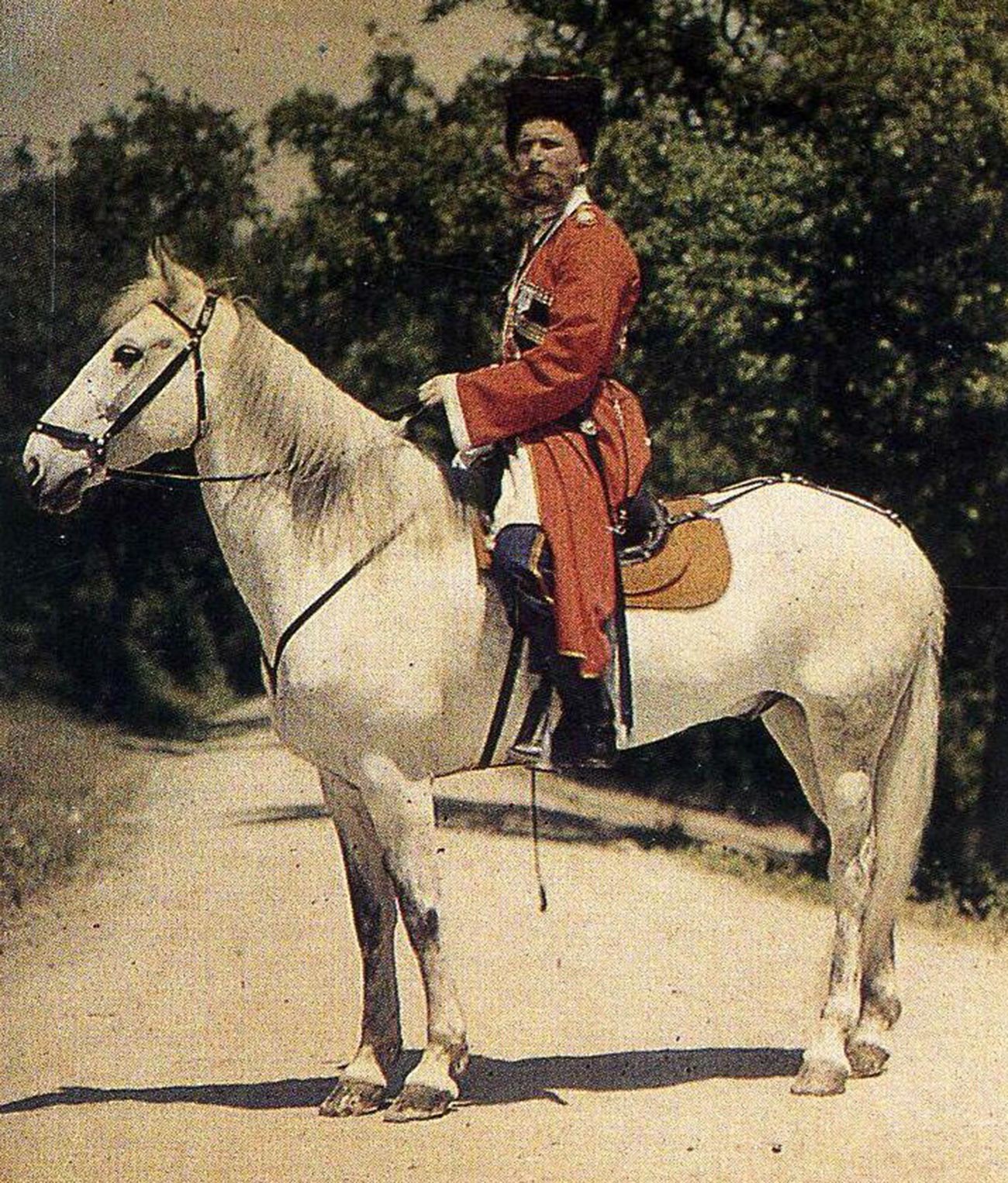

Мужчина в черкеске с газырями демонстрирует коня, которого хочет продать, 1900-ые

Казак императорского конвоя, 1910-13

Особенным роскошеством считались газыри с серебряными наболдашниками. Кстати, в черкеске с газырями любил красоваться и Николай II, но в его костюме это была исключительно декоративная деталь.

Николай II в форме Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка

Самым известным казаком и обладателем газырей (после Балбеса) был барон Врангель, генерал царской армии, а затем один из предводителей антибольшевистского Белого движения, в котором казаки играли не последнюю роль. Повседневной военной формой Врангеля был черный кафтан с нашитыми на нее газырями. За специфический наряд его даже прозвали черным бароном. Была у него и белая, парадная форма с газырями.

Кубанские казаки на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в форме образца 1936 года

Alexander Kiyan (CC BY-SA 3.0)

Сейчас черкеску с газырями можно часто увидеть на исполнителях народных танцев.

Встречаем по одежке: что носили на Кавказе

Определить семейное положение, понять, из какой семьи человек и даже его профессию, раньше можно было по одежде. Читать наряд, как книгу, могли и народы Дагестана несмотря на то, что костюмов здесь было великое множество — как и национальностей. Сегодня старинные наряды выставлены в Национальном музее Дагестана им. А. Тахо-Годи и специалисты продолжают их изучать.

О традиционных нарядах нескольких дагестанских народностей мы расспросили научного сотрудника музея, специалиста по народным костюмам Разитту Гаджиханову.

Фото: Евгений Костин

Мужской костюм: все для удобства джигита

Традиционные мужские костюмы мало отличались у разных народностей Дагестана, да и вообще Северного Кавказа. Это были, как правило, рубаха, штаны, бешмет, черкеска, башлык и папаха.

— Бешмет — это одежда типа кафтанчика, прикрывающая бедра, с длинным рукавом и воротником-стойкой. Его надевали под черкеску. Позднее у нательных рубах появился такой же воротник-стойка, как у бешмета, и надевать под черкеску стали кавказские рубахи, — рассказывает Разитта Гаджиханова.

Черкеска, пожалуй, самый известный элемент одежды горцев. Она завершала образ воина.

— Даже после революции, когда некоторые горцы эмигрировали во Францию, жившие на чужбине дагестанцы имели черкеску. Это была отличительная особенность эмигрантов. Популярна черкеска была и в царской армии. Носили их и те, кто служил на Кавказе, в том числе Лермонтов и Толстой, — поясняет этнограф.

Шили черкеску из более плотной ткани, чем остальную одежду. Кроили ее свободной, чтобы было удобно садиться на коня.

Некоторые народы Дагестана, например кумыки, имели собственный фасон черкески — с дополнительной вытачкой. Этот прием позволял подчеркнуть статность фигуры и ширину плеч мужчины.

— Длина черкески могла быть разной. Молодые носили короче, взрослые — длиннее, — говорит Гаджиханова. — В какой-то период была мода на очень длинные, их надевали зажиточные люди.

На груди располагалась газырница — приспособление для хранения пороха.

Фото: Евгений Костин

Традиционный мужской костюм

— «Хазыр» в переводе с турецкого «готовый». Это были полые трубочки из дерева или из кости. Накрывались они чаще всего серебряным наконечником. Одной порции пороха хватало на один заряд, — говорит этнограф.

Еще один характерный элемент мужского военного костюма — это башлык, капюшон. В холодную и ветреную погоду его надевали поверх папахи, закрывая шею. А молодые ребята с помощью шнурка прикрепляли башлык к нарядной одежде в качестве украшения. В танце этот летящий капюшон придавал особенную динамику движению.

Папах же у горцев было несколько — на разные случаи жизни.

— Каракулевую носили по праздникам. А в будни попроще. Высота головного убора говорила о состоятельности хозяина: чем выше, тем богаче, — объясняет Разитта Гаджиханова.

Верхней одеждой горцам служила знаменитая бурка. Она была обязательна в военных походах и как атрибут чабанов.

Обувь изначально была вязаной и кожаной. Последняя делалась из цельного куска кожи. Позднее появились сапоги без каблука — ичиги, а затем и с каблуком, на подошве, особенно во время Кавказской войны.

Существовала и особая культура ношения одежды. Ту же папаху, к примеру, было неприлично надеть набок. Так могли поступить только молодые мужчины. А когда мужчина выходил за ворота дома, он обязательно подпоясывался.

— Я смотрела на День Конституции на наших мужчин, так вот у них отсутствует культура ношения костюма, как у наших предков (по настоянию экс-главы республики Рамазана Абдулатипова чиновники надевали в День конституции Дагестана национальные наряды. — Ред.). Извините, если пояс живот поддерживает, он не на своем месте… Даже полный мужчина должен был подтягивать фигуру.

А вот женских традиционных нарядов в Дагестане было так много, что, по признанию самих этнографов, вряд ли кто сможет назвать точное их число — только головных уборов, чохто, существуют десятки. Общим для всех было правило: молодые девушки носили одежду ярких цветов, женщины постарше — приглушенных и темных. А вот различия существовали даже в пределах одного села. В Кубачи, к примеру, по узору на носочках можно было определить, к какому роду принадлежит девушка.

Фото: Евгений Костин

Для «Это Кавказ» Разитта Гаджиханова рассказала о трех женских костюмах: андийки, лезгинки и кумычки.

Костюм андийки: рога, монеты и узкие штаны

Андийцы — этнос, проживающий в горном Ботлихском районе Дагестана, который иногда причисляют к аварцам — создатели одного из самых удивительных женских нарядов. Головной убор у горянок здесь необычной формы — рогообразный.

— Он встречается также в Ботлихе, но немного отличается шириной. А больше нигде такого нет. — поясняет Разитта Гаджиханова. — Этот элемент остался еще с языческих времен — бык считался священным животным, а корова — символом плодородия.

Головной убор в виде полумесяца набивали шерстью или ватой и носили «рогами» вниз. Высота его могла доходить до 20 сантиметров. Шили это чохто из нескольких деталей: та, что в центре, была из парчи или шелка яркого цвета, по бокам — красная бязь или ситец. Такая конструкция на голове делала осанку женщины особенно статной, а походку плавной.

— Поверх головного убора накидывали покрывало, а не платок — они появились позднее. Так женщины одевались во многих аварских районах. Праздничные покрывала были белыми, а повседневные — темных цветов, — показывает этнограф.

Основной одеждой у всех горянок независимо от места проживания были нательная рубаха, туникообразное платье-рубаха свободного покроя и штаны.

— Штанишки были обязательным элементом любого костюма. У андиек — неширокие, узкие и даже на резиночке, или заправлялись в обувь, — объясняет специалист по народным костюмам.

Манжеты рукавов верхнего платья и подол украшали вышивкой из золотых и серебряных нитей, в основном использовали растительные мотивы. На нарядную одежду пришивали монетки, кольца, цепи. Считалось, что серебро служит оберегом.

Кавказская черкеска. Не просто обмундирование

Кавказская черкеска — это не просто военное обмундирование или повседневная функциональная одежда. Это настоящий образ жизни, определённая философия, демонстрация приверженности к древней традиции. Надевая черкеску, мужчина солидаризируется с историей целого региона, целого пласта истории российской державы. Черкеска была для мужчины второй кожей. Именно поэтому, когда её время ушло, казалось, будто с военного сословия, особенно на Кавказе, содрали кожу.

Происхождение черкески и её «классический» вид

Восточные корни черкески подчёркнуты тем, что в могильниках, исследованных советскими археологами, костюмы, напоминающие черкеску, были сшиты из иранских и согдийских тканей. Впрочем, встречались образцы черкесок, созданные из китайских и византийских тканей.

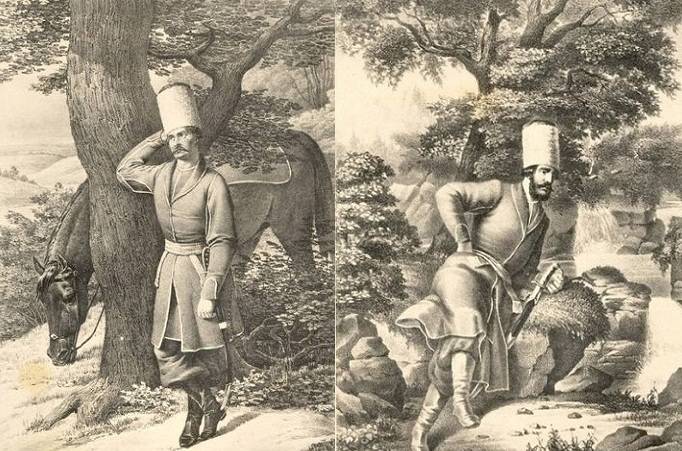

При этом происходила своеобразная эволюция черкески, поэтому самые старинные её образцы порой напоминали общеизвестный кафтан весьма отдалённо. К тому же черкески быстро распространились по всему Кавказу, приобретая у каждого народа свои особенности. В 1841-м году художник Григорий Григорьевич Гагарин отправился на Кавказ, но в качестве военнослужащего, будучи прикомандированным к экспедиции генерала князя Александра Чернышёва. Несмотря на военные действия, Гагарин составил множество портретов местного населения в национальной одежде. Мы можем увидеть, что у кабардинца черкеска оранжевая, у черкеса серая, длиной по колено и с ярко-зелеными газырями, у натухайца низ платья словно намеренно порван, а у азербайджанца рукава разрезаны до плеча и свисают вдоль туловища.

Не менее интересны изыскания польского писателя и археолога Яна Потоцкого, который посетил Кавказ в начале 19-го века и оставил своеобразные зарисовки о той поездке, правда, менее изящные, нежели портреты Гагарина. Осетин у него изображен в короткой черкеске без выреза на груди, а ее борта были стянуты тремя парами завязок. Ингуш одет в черкеску с воротником-стойкой, а чеченцы изображены в коротких до колена черкесках с узкими рукавами.

Однако вернёмся к хорошо знакомой нам «классической» черкеске. На адыгском языке черкеску называют «цый». Она представляет собой распашной вид верхней мужской одежды, надеваемый поверх бешмета (стёганый, глухо застёгнутый полукафтан, плотно обхватывающий грудь и талию). Черкеска обладала особым кроем, который и характеризовал её уникальность, функциональность и статный внешний вид одетого в неё мужчину.

Плотно облегающая верхняя часть черкески плавно расширялась к низу за счет притачных по линии талии боковых трапециевидных клиньев. Спинка и средняя часть переда, цельнокроеные с нижней частью, сужались к талии и расширялись к низу. По спинке на линии талии делали утолщения, поддерживающие от сползания пояс. Спущенная линия плеча, свободный крой у рукава создавали комфорт и не стесняли всадника в движении, особенно во время боя. Черкеска шилась без воротника с глубоким V-образным вырезом на груди. Застёгивалась черкеска на петли и пуговицы.

Особенной частью черкески, которая и отличала её от многих других видов кафтанов, было наличие газырниц. По линии груди с двух сторон зеркально располагались газырницы для футляров с порохом — газырей (хьазыр). Они чаще всего были костяными. В них располагалась конкретная мера пороха и пуля. Парадные газыри делали из серебра, но, конечно, не всем это было по карману. Собственно говоря, и вся черкеска должна была подчёркивать статус своего хозяина. В зависимости от её длины, качества и цвета материала можно было легко понять социальное положение владельца.

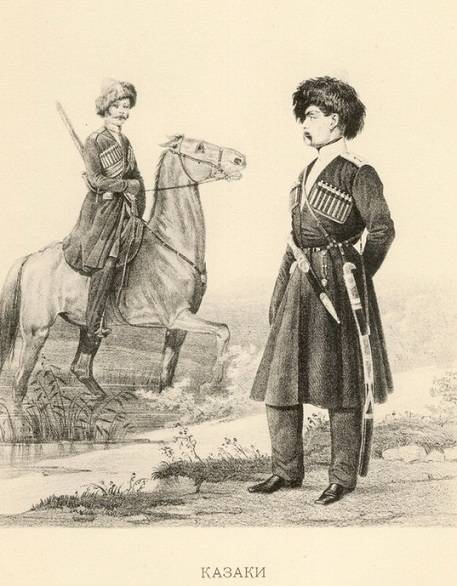

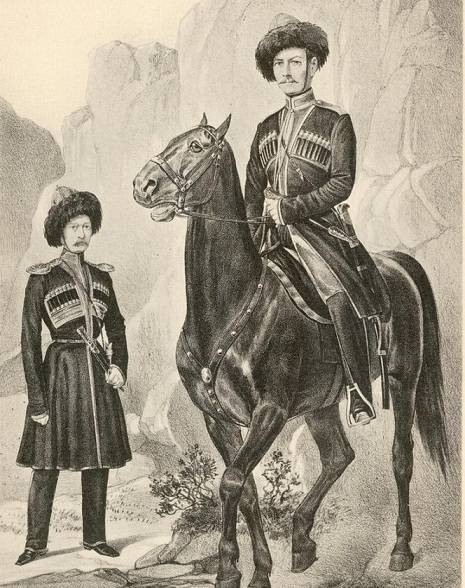

Казацкие черкески

Однако далеко не всё так просто, как кажется на первый взгляд. На столетия ранее известной нам черкески в истории появляется чекмень. Его описывают как верхнюю мужскую одежду из черного или коричневого сукна домашней выработки длиною до середины голени. В области груди чекмень туго обтягивал фигуру, книзу от линии талии расширялся за счет сборок или клиньев, лежащих мягкими складками. Чекмень застёгивался чуть ниже груди на крючки или петли и пуговицы. Ничего не напоминает?

Главное же, на карачаево-балкарском языке черкеску называют «чепкен», на кумыкском – «чепген», а на ногайском – «шепкен». Таким образом, разница между чекменем и черкеской несколько расплывается.

Более того, глубокие отношения между Кабардой и Россией завязались задолго до замирения Кавказа. На службу русскому царю охотно шли многие знатные представители Кавказа с правом ношения привычной им одежды. Уже в 16-м веке в стольном граде Москве купцы с Кавказа напропалую торговали чекменями, а основными клиентами были как раз казаки. И среди ассортимента чекменей кавказских купцов особенно в ходу были «чекмени черкесского покроя». Таким образом, вполне можно рассудить, что словосочетание «черкесского покроя» — прямое указание на то, что сам чекмень воспринимался как общепринятая одежда, которая, возможно, была заимствована с весьма древней поры.

В 1817 году появляется один из первых документов, регламентирующих ношение черкески в качестве униформы кавказских казаков. Черкеска должна была быть пошита из тёмно-синего сукна. На груди же, как водится, размещалась газырница на 16 пистолетных патронов. Спустя чуть более десяти лет командующий войсками Кавказской линии генерал-лейтенант Георгий Арсеньевич Эммануэль и вовсе установил всем казачьим полкам кордонной линии однообразное обмундирование и снаряжение «черкесского образца».

С тех пор эволюция черкески началась в самих войсках. Появилась необходимость регламентирования ношения её не только казаками, но и армейскими солдатами и даже офицерами – столь популярна была черкеска. Уже с 1830-го года всем полкам Кавказской линии полагалось иметь целых две черкески: одна парадная, обозначаемая часто как мундир, а другая повседневная, походная. Цвет используемой ткани же зависел от полка, в котором служил офицер или рядовой. Бытовали тёмно-синие черкески, коричневые, серые, бордовые и даже белые.

Случались и некоторые откровенно комичные ситуации. Во вновь сформированных полках молодые командиры с целью унификации и экономии предписывали иметь просторные черкески, чтобы их можно было надеть на полушубок в особо холодное время, а в тёплые сезоны носить её же. Выглядел этот мешок откровенно смешно, не считая того, что терял свою функциональность. Периодические возмущения казаков такими нововведениями в конце концов вынудили командование разрешить вместо полушубков иметь ватный бешмет.

К концу 19-го века и вовсе появился исключительно зимний вариант черкески – черкеска, отороченная чёрной овчиной. Примерно в это же время получили распространение так называемые бекирки, т. е. черкески на меху с закрытой грудью и высоким воротником.

Непосредственно на Кавказе бекирки появились с лёгкой руки Бекира Тургиева. И, конечно, на груди бекирки располагались газыри.

Черкеска сдаёт боевые позиции

Но прогресс неумолим и жесток ко всему сущему, что выпадает из разряда необходимости. К началу 20-го века война в корне изменилась благодаря новым технологиям. Невиданная ранее артиллерийская мощь загнала людей в траншеи, заставив ползать в грязи, рыть ходы в земле и пытаться максимально слиться с местностью. Последнему способствовала в том числе и авиация. Черкеска утрачивала все свои функциональные свойства.

Во-первых, черкеска была необычайно заметна, что в условиях новой войны, в которой ценилась скрытность, было огромным минусом. Во-вторых, длинные полы мешали при ходьбе и ещё более мешали при ползании. В-третьих, газыри потеряли свою первоначальную ценность.

После Русско-японской войны в Кавказском казачестве развернулась острая дискуссия по поводу обмундирования. При этом нашлось большое количество ярых противников замены черкески. Апологеты старинной формы были по-казачьи патриархальны, а также опасались, что нововведения будут осуществлены за их счёт. Споры порой переходили все разумные пределы на грани бунта. Нередко казаки трактовали замену черкески как дискриминацию всего казачества, мол, «сегодня за черкеской, а завтра за нами придут». Был вынужденно найден временный компромисс, т.к. на стороне апологетов черкески был сам государь император, любивший носить черкеску.

Командование приказало шить черкески только из сукна защитного цвета, так же, как и бешметы. На эти цели интендантствам отвели определённое количество материи. Однако эти полумеры не возымели должного эффекта. Война диктовала свои аргументы. Но казачество, которое располагало исключительным правом повседневного ношения черкески в качестве знака своей принадлежности к воинскому сословию, противилось всеми силами любым реформам. Далеко не все полки удалось на время войны перевести на ношение рубах защитного цвета с карманами вместо газырей, также с разрешением носить кинжал на поясе.

Так или иначе, но кровавый водоворот начала прошлого века вытравил черкеску. Легендарная форма оставила свои боевые позиции, но до сих пор осталась отличительным знаком как казачества, так и народов Кавказа.

Зачем джигиту «папиросы» на груди: что за странный элемент одежды и для чего он нужен

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Помните добротную старую советскому комедию «Кавказская пленница»? Там в нескольких сценах герой Юрия Никулина – «Балбес» носил кафтан с этими самыми кармашками в которые как раз и были вложены папиросы. Правда, не нужно думать, что настоящие джигиты так и делали. В фильме Леонида Гайдая подобное оформление «Балбеса» носила сатирический характер, как бы указывая на то, что этот авантюрист только притворяется джигитом и даже не знает для чего на самом деле нужны кармашки на кавказском мужском платье.

Так вот называются эти кармашки «газырница» или «хазырница». Происходит название от арабского слова «газырь» (ну, или «хазыр»), что переводится на русский язык как «готовый». Под странным названием скрывается подготовленный ряженый заряд. Таким образом несложно догадаться, что если газырь – это, по сути, боеприпас, то газырница является всего-навсего патронташем для удобной переноски патронов. Своеобразная джигитская «разгрузка» для боеприпасов из позапрошлого века.

Идея кавказских джигитов, сражавшихся друг с другом и с «имперцами», показалась крайне удачной и самим военным России. Очень скоро у кавказцев переняли данный элемент снаряжения в первую очередь казаки, которые расселялись на фронтире для контроля границ. Более того, в армии Империи служило немало выходцев с Кавказа, а потому распространение моды и на местную одежду, и на газырницы было лишь вопросом времени. Носили газыри даже русские императоры, достаточно посмотреть на фотографии Николая II.

Постепенно из вещей исключительно утилитарных и газыри, и газырницы превратились еще и в вещь декоративную. Воинская традиция наложила сильнейший отпечаток на культуру местных народов. Очень быстро газырницы стали частью традиционного и национального мужского костюма. Для региона ничего удивительного в этом не было, ведь каждый мужчина, джигит, обязан быть воином. Само собой, в декоративных газырях никакого пороха нет. Чаще всего это украшения, сделанные из металла, дерева и кости. Зачастую «парадные» газыри имеют красивые колпачки, покрытые узорами.

Если хочется узнать еще больше секретов с Кавказа, то стоит почитать про то, как пожарить чебуреки без летящих во все стороны брызг масла.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Кавказский национальный костюм – это стильно и красиво

Многовековая история народов Кавказа, неразрывно связанная с борьбой за свободу, независимость и сохранение идентичности нашла свое отражение в мужском и женском кавказском национальном костюме. В нем – особенности жизни горцев, диктовавшие создание одежды, которая была бы максимально удобной и комфортной как для воина-джигита, так и для охотника, пастуха или странника, отправлявшегося в путешествие верхом на коне.

Особенности мужского костюма

Именно поэтому пришедшим сюда казакам, пришлась по вкусу красивая и удобная одежда горцев. В XIX веке кавказский национальный костюм был в моде, и считалось особым шиком появиться в нем на званом балу, на охоте, на поле сражения.

Он стал предметом восхищения и гордости. А тем, кому посчастливилось его носить, отдавали должное практичности к природным и бытовым особенностям жизни.

Несколько слов – о черкеске

Отличия были и в цвете народных кавказских костюмов, однако яркая цветовая гамма была неуместна и даже считалась неприличной. Преобладающими были черный, коричневый, серый – соответствующие натуральному цвету и не подвергавшиеся окраске.

Особо следует сказать о белых черкесках. Их могли носить только старейшины, мудрейшие люди рода, пользующиеся почтением окружающих.

Выбрать черкеску, без которой нельзя представить настоящий кавказский костюм, можно в интернет-магазине Али Аскерова. Здесь также можно купить рубашку, шаровары, знаменитые ичиги для танцев из натуральной козлиной кожи.

Газыри – обязательный атрибут

Позднее, когда нужда в военных действиях отпала, газырницами просто украшали кавказский мужской костюм, а газыри изготавливались украшенными серебром, с великолепной отделкой чернением, орнаментами по металлу.

В интернет-магазине Али Аскерова представлено несколько видов этого украшения для мужского национального кавказского костюма, изготовленных из качественного материала нового поколения и украшенного крышечками из латуни, мельхиора и серебра с нанесенным на них традиционным кавказским орнаментом.

Доброе слово о бурке и папахе

Чем удобна бурка?

Она защищала в бою воина от ранений и нередко спасала ему жизнь. В дальних походах или в сложных погодных условиях укрывала своего владельца и его коня от палящего солнца или проливного дождя.

Многие утверждают, что с помощью бурки возможно было излечиться от простудных заболеваний. С этим многие согласятся, ведь изготавливается она из валяной овечьей шерсти, сохраняет тепло и ее полезные свойства. И хотя ей на смену пришли куртки из синтетических тканей, старики-кавказцы и пастухи в высокогорных селениях отдают предпочтение именно ей, теплой и удобной.

В интернет-магазине на сайте kavkazsuvenir.ru можно купить национальный кавказский костюм, приобрести бурки из натуральной шерсти. Принимаются заказы на изготовление детских и взрослых изделий для коллективов народного танца.

Традиции ношения папахи

Не забыта она и сегодня: изготовленная из высококачественного каракуля, является атрибутом высшего комсостава в армии, начиная с полковника. Наиболее почетным гостям Кавказа местные жители преподносят ее в качестве подарка.

Традиционный свадебный наряд

Платье невесты должно было подчеркнуть ее скромность и чистоту: не допускались одеяния, где открыты плечи, руки, обязателен был головной убор.

Время внесло свои коррективы: сегодня можно увидеть невесту, одетую по-европейски. Однако в большинстве республик мастерицы научились совмещать современные тенденции и вековые традиции, которые особенно ярко демонстрирует женский свадебный наряд.

Многие девушки не прочь надеть платье, выполненное в народном стиле. Оно привлекает своей оригинальностью, изяществом и благородством. Такие изделия, как правило, отличаются особым шиком, утонченностью форм, богатством, красотой отделки и украшений. В нем нередко используется шитье золотыми и серебряными нитями. Великолепием и тонкостью работы отличаются головные традиционные уборы, которые делают невесту еще прелестнее.

Женский костюм – это красиво

У каждой республики – он свой, но каждый – прекрасен, и придает своей владелице самобытность и неповторимость. Как правило, его составляющей частью является платок, особым образом оформляющийся и скрывающий не только волосы, но и женскую шею. Посмотреть, как выглядит костюм кавказской девушки можно на фото.

Настоящий женский кавказский национальный костюм сегодня чаще можно увидеть на сцене, во время выступления танцевальных коллективов народного танца.

Танец – душа народа

Визитной карточкой Кавказа стала лезгинка. И только жители этого сурового и красивого края способны передать напор, силу и красоту этого танца. Мужчины, исполняющие ее, поистине творят чудеса и способны привести в восторг любую аудиторию.

Мужчины, исполняющие этот танец, покоряют своей порывистостью, мужеством и, одновременно, изяществом. Строгое одеяние, своеобразный головной убор джигита, исполняющего танец, способны рассказать о его храбрости, уверенности в себе, готовности отстоять честь и достоинство. Купить кавказский костюм для лезгинки можно на сайте Али Аскерова.

Народные традиции живы, они продолжаются в современных тенденциях, умело сочетая традиционные мотивы и веяния современной моды. Кавказский национальный костюм – это стильно и красиво.