Что означает личная жизнь

Значение словосочетания «личная жизнь»

В древности люди осознавали свою жизнь как частицу жизни большего сообщества, чаще всего по причинам, утверждаемым мифами, которые заставляли подчиняться богам, быть верным культуре и традициям. Эти люди часто не определяли свою личную жизнь как совокупность принятых решений, а навязанные обществом правила, а себя описывали, чаще всего, как часть группы, чаще всего делая акцент на членство и роли в обществе (племени, церкви или нации).

личная жизнь

1. индивидуальное личное развитие каждого отдельно взятого человека; сама жизнь такого человека. ◆ ― У каждого из нас есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому. Чехов, «Именины», 1888 г. ◆ Личная жизнь выпала ему крайне неудачная, переполненная обманутыми надеждами, неосуществившимися мечтами и всякого рода лишениями. И. И. Иванов, «Островский», 1898 г. (цитата из НКРЯ) ◆ ― А ему какое дело до моей личной жизни? ― сказал Новиков. Василий Гроссман, «Жизнь и судьба, часть 2», 1960 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: перемахивать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Для чего нужна семья: что она значит, почему важна в жизни человека

Каждый нуждается в поддержке, любви, домашнем уюте. Именно поэтому так важно найти и полюбить надежного партнера, который не покинет вас в трудную минуту, и постепенно, не торопясь, развивать с ним семейные отношения. В этой статье я расскажу вам кратко, для чего нужна человеку семья.

Что обозначает это слово

Крепкий семейный союз – это не просто единица общественности, а небольшое государство со своими законами и ценностями. Он является самым ценным в жизни каждой личности.

Семья – это место, где все зарождаются, воспитываются, приобретают навыки, узнают традиции и ценностные ориентиры, получают образование, обретают добродетель, человечность, вежливость. В прохождении всех этих стадий нам помогают родители. Они играют самую важную роль в нашей жизни. Также на нашу самореализацию влияют братья и сестры. Если они старше, мы чувствуем себя защищенными, они помогают лучше понять, как устроен окружающий мир и как себя вести, чтобы выстроить конструктивный диалог с людьми.

Младшие братья и сестры зарождают в нас искренние чувства, руководствуясь которыми, мы начинаем проявлять заботу, опеку, доброту, помощь, сострадание и теплоту. Такое слово несет великий смысл в душе каждого.

Зачем нужна крепкая семья: что это такое в жизни человека

Если мужчина или женщина стремятся выстроить нормальные семейные отношения или усовершенствовать уже имеющиеся, необходимо точно определить функции родственного союза:

Почему семья является важной жизненной целью человека: в чем проявляется важность

Если в школе нас учат различным дисциплинам, которые помогут в будущем построить карьеру и стать перспективной личностью, то дома родители дают нам воспитание, полезные привычки, установки и заботу, которой так не хватает во взрослой жизни. Какие важные действия выполняет семья:

Значение родственного круга

Как бы над вами ни издевалась судьба, какие бы проблемы у вас ни были, за поддержкой всегда можно обратиться к близким людям. Они разделят с вами все невзгоды и поражения.

12 вещей, которые делают тебя цельной, сформировавшейся личностью

Не существует какого-то определенного возраста, когда можно с уверенностью сказать, что человек сформировался как личность. Цельность и зрелость — это не про состояние тела, а про состояние ума. Часто человек считает себя взрослым, хотя на самом деле он далек от этого состояния. Прежде чем делать выводы, попробуй проанализировать, сколько из перечисленных ниже вещей есть у тебя.

1. Умение контролировать эмоциональное состояние

Умение контролировать свои эмоции — это, наверное, один из самых важных навыков, который не раз поможет тебе в жизни. От твоего самоконтроля могут зависеть отношения с близкими людьми, личная жизнь, карьера, физическое и психическое здоровье и так далее. Умение контролировать свое эмоциональное состояние включает в себя сдержанность, конструктивное вымещение негативных эмоций, умение не позволять своим чувствам брать верх над здравым смыслом при принятии важных решений.

2. Умение брать на себя ответственность

Важно понимать, что только ты несешь ответственность за свои действия или бездействие. Любое решение, принятое тобой, имеет определенные последствия, за которые в ответе лишь ты один.

Умение брать на себя эту ответственность, не пытаясь переложить ее на окружающих, — показатель того, что ты взрослый не только на основании цифры, указанной в паспорте. Не вини в своих ошибках и проступках кого-то другого — контроль над ситуацией всегда в твоих руках.

3. Сформированные принципы

Некоторые люди зависят от чужого мнения. С одной стороны, это неплохо: ты всегда можешь найти компромисс и сохранить хорошие отношения. Но если копнуть глубже — такая зависимость приносит больше негатива: ты пытаешься вписаться в какие-то рамки, быть похожим на окружающих, следовать за мнением большинства. Всё это лишает тебя твоего собственного мнения, принципов и ценностей.

Сформировавшаяся личность понимает, что она уникальна. Такой человек будет честен в первую очередь с самим собой — он будет действовать в соответствии со своими взглядами на жизнь.

4. Умение откладывать удовольствие

Все мы время от времени предстаем перед непростым выбором. Мы можем вложить честно заработанные 100 тысяч в свой отпуск, полетев в Турцию на неделю, или же в собственный бизнес. Это простой пример, но он может многое рассказать о человеке.

Умение откладывать удовлетворение открывает для тебя новые возможности. Потратив вечер не на просмотр сериала, а на саморазвитие, ты инвестируешь в себя. И твои инвестиции обязательно вернутся в многократном объеме.

5. Отсутствие предубеждений

Твое видение окружающего мира могут сильно ограничивать предрассудки. Сформировавшаяся личность не будет слепо верить в собственную правоту. Такой человек будет прислушиваться к словам других людей, смотреть на ситуацию с разных точек зрения и задаваться вопросом: «Передо мной полная картина или я что-то упускаю?» Зрелый человек способен даже принять непривычное для себя убеждение, если собеседник приведет сильные аргументы.

6. Надежда только на собственные силы

Приятно знать, что в случае беды тебя сможет поддержать твоя родня, друзья или любимый человек. Но куда приятнее и безопаснее в любых ситуациях надеяться исключительно на собственные силы. Взрослая жизнь подразумевает именно такой подход — справляться с проблемами самостоятельно, обращаясь к близким людям только в исключительных случаях.

7. Умение правильно расставлять приоритеты

Семья, друзья, работа, отдых, удовольствия, саморазвитие — зрелому человеку важно научиться правильно расставлять приоритеты. Без этого будет крайне сложно успевать уделять внимание всем сферам жизни. Сформировавшаяся личность понимает, что зацикливаться на чём-то одном неправильно, так как полноценная жизнь должна охватывать и общение, и карьеру, и хобби в равной степени.

8. Умение разрешать конфликты

Умение разрешать конфликты на самом деле достаточно сложно постичь. Ты должен искать компромиссы в спорах, понимать, о чём говорит твой собеседник, уметь смотреть на ситуацию с чужой точки зрения, находить выход из конфликтной ситуации, не давать волю личной неприязни к человеку и так далее.

То, как ты подходишь к решению конфликтов, может многое рассказать о твоей личности. Зрелый человек разговаривает спокойно, понимает, что любой может ошибиться, не опускается до оскорблений и не обвиняет своего оппонента.

9. Стремление к самосовершенствованию

Зрелый человек понимает, насколько важно самосовершенствование. В твоей жизни никогда не настанет тот момент, когда ты сможешь с уверенностью сказать, что достиг идеала во всём, чем занимаешься. Время идет, знания устаревают — ты сталкиваешься с ситуациями, в которых тебе будет не хватать опыта. Это совершенно нормально. Просто стремись становиться лучше и узнавать больше.

10. Понимание причинно-следственных связей

Одна из самых важных вещей, которую понимает сформировавшаяся личность: любое действие имеет определенные последствия. То, что ты делал или не делал сегодня, обязательно отразится на тебе завтра. И исключений в этом правиле нет. Так что зрелый человек всегда думает о возможных последствиях.

11. Готовность упорно трудиться

С опытом приходит осознание, что ничего не дается просто так. Чтобы достичь успеха, ты должен быть готов к долгому и тяжелому труду. Исполнение твоих мечтаний и достижение поставленных целей целиком и полностью зависят от количества усилий, которые ты готов вложить. Вот это по-настоящему взрослый подход к жизни.

12. Эмпатия

Эмпатия — это умение осознанно сопереживать окружающим людям, понимая, что они чувствуют. Другими словами, ты можешь поставить себя на место собеседника и прийти к выводу, как вести себя в ним или что ему говорить в конкретной ситуации.

Эмпатия повышает эффективность коммуникации с окружающими людьми, ведь ты всегда будешь знать, какой подход использовать в общении с человеком.

12 типов личных границ, которые мы должны выставлять в общении с окружающими

Все знают о необходимости выстраивать личные границы в общении с окружающими людьми. Но вряд ли кто-то сможет перечислить все составляющие этого понятия. Личные границы — это нечто большее, чем умение отстаивать своё мнение и избегать ответов на неудобные вопросы. Мы составили список типов личных границ, которые каждый из нас должен выставлять в общении с другими людьми.

1. Эмоциональные границы

Мы должны быть на страже своего эмоционального состояния: не давать окружающим нас влиять на него, управлять нашими чувствами, манипулировать нами. Наши эмоции — это наша ответственность. Мы сами позволяем нарушать установленные нами границы, когда ведёмся на провокации и обвиняем других людей в своих реакциях на их слова и поступки. Зрелый человек никогда не станет отвечать негативом на негатив, раздражаться в ответ на пассивно-агрессивное поведение и перекладывать с себя ответственность за своё самочувствие.

2. Временные границы

Любому взрослому человеку необходимо уметь устанавливать временные границы. Мы не должны тратить своё время на то, что нам неинтересно, что отвлекает нас от куда более важных дел и не приносит нам пользу или удовольствие. Мы не должны позволять окружающим тратить наше время, использовать его в корыстных целях. Мы не обязаны прощать постоянные опоздания, мучиться из-за того, чтобы решить чужие проблемы.

3. Границы стандартов

Если мы привыкли жить определённым образом, трудиться на хорошей работе, получать высокую зарплату, арендовать удобную квартиру и т. д. — мы не должны позволять кому-то занижать наши стандарты. Большая ошибка, которую совершают многие люди, заключается в том, что они идут на жертвы ради других. Они отказываются от своих потребностей и ожиданий, чтобы человек мог чувствовать себя комфортно рядом с ними.

Не стоит отказываться от того, к чему мы привыкли, только чтобы потешить чужое эго и впустить в свою жизнь того, кто не собирается меняться ради нас.

4. Границы личной жизни

Личная жизнь потому и называется личной, что её следует держать её в тайне от окружающих или хотя бы не делиться всеми её подробностями. С кем мы живём, с кем спим, какие проблемы мы решаем в отношениях, что происходит в нашей семье — всё это нельзя рассказывать всем подряд. Эту информацию мы имеем право оставлять при себе либо рассказывать только близким — в том объёме, который для нас комфортен.

Важно дать понять окружающим, что не собираемся обсуждать с ними свою личную жизнь, даже если для них такое поведение в порядке вещей.

5. Границы убеждений

У каждого из нас есть определённые убеждения, которые мы должны отстаивать. Даже если окружающие критикуют нас за это, осуждают наши взгляды и ценности, высмеивают их. Мы не должны идти против себя из-за кого-то или чего-то. Наши убеждения должны меняться с получением нового опыта, новых знаний, с течением времени, но никак не искусственно, не из-за страха не угодить кому-либо или выглядеть идиотом.

6. Физические границы

Многие не любят обниматься, не хотят делить с кем либо свою жилплощадь, вступать с кем-то в интимные отношения. Это личное решение каждого, основанное на чувствах, знаниях и опыте, и оно должно уважаться окружающими. Нужно отстаивать свои физические границы, дорожить своим личным пространством, не позволять нарушать его кому-либо без нашего согласия.

7. Личностные границы

Взрослый и самодостаточный человек должен знать, кто он такой. Он не должен пытаться менять себя из-за того, что кто-то раскритиковал его интересы, ценности, убеждения. Мы должны отстаивать свои личностные границы, отказываться идти на компромисс, если кого-то не устраивает наш стиль одежды, любимая еда, профессиональная деятельность и другие вещи, которые нам дороги. Все эти вещи — это и есть наша личность, которую мы формировали годами. Разве разумно отказываться от самого себя, если ты не нравишься кому-то другому?

8. Границы свободы действий

Наша свобода действий должна быть ограничена только законом и нашими внутренними убеждениями. Всё остальное: стереотипы, мнение окружающих, традиции, чужой негативный опыт и т. д. — не должно влиять на наши решения. То, во что мы вкладываем силы, что нас мотивирует, вдохновляет, помогает нам раскрыть свой внутренний потенциал, безусловно, важно. И мы не должны давать кому-то право посягать на на это.

9. Психологические границы

Мы обязаны ставить в приоритет наше психическое здоровье. Мы имеет право обращаться за поддержкой близких или профессиональный помощью, при этом следует быть внимательнее к своему состоянию, отвлекаться от тревожных мыслей, вовремя распознавать симптомы психических заболеваний. Ещё важнее установить психологические границы в общении с окружающими людьми. Если кто-то пытается манипулировать нашими чувствами, постоянно критикует нас, вмешивается в нашу жизнь, давит на нас при принятии важных решений — необходимо ограничить общение с таким человеком.

10. Профессиональные границы

Необходимо уважать себя и по достоинству оценивать свои профессиональные навыки. Мы не должны соглашаться на низкую зарплату, если уверены, что отлично справляемся со своими обязанностями; не должны игнорировать выпады со стороны начальства и коллег, мириться с хамским отношением, необходимостью сверхурочной работы без оплаты, отсутствием возможностей для развития. Важно установить профессиональные границы и тщательно следить за тем, чтобы их никто не нарушал.

11. Финансовые границы

Взрослый человек не должен отчитываться окружающим о том, сколько он получает и куда он тратит деньги. Он не обязан оказывать финансовую помощь родственникам или друзьям, занимать кому-либо деньги, обеспечивать кого-то при отсутствии желания и возможностей. Наш кошелёк должен быть только под нашим контролем.

12. Сексуальные границы

Мы не должны позволять окружающим нарушать наши сексуальные границы. Нам стоит отказаться от небезопасных связей, не пытаться через собственный дискомфорт доставить кому-то удовольствие, не соглашаться на меньшее, не стараться соответствовать чужому идеалу. Это важно не только для построения здоровых отношений, но и для поддержания стабильной самооценки.

Статья 152.2 ГК РФ: о новых правилах охраны частной жизни

Не остались без внимания законодателя и правила охраны и защиты частной жизни гражданина. Глава 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита» была дополнена статьей 152.2 «Охрана частной жизни гражданина», вступившей в силу с 1 октября 2013 года.

Рассмотрим основные новшества в сфере защиты и охраны частной жизни граждан, которые были внесены статьей 152.2 ГК РФ.

Информация под запретом

Новая редакция ГК РФ установила, что сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина без его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено законом.

Право на неприкосновенность частной жизни входит в состав основных прав человека и гражданина и закреплено в Конституции РФ 1993 года. В какой-то мере оно находило свое отражение в законах еще с середины 90-х годов — например, было установлено, что неприкосновенность частной жизни должна быть сохранена при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 5 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), при проведении проверочных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне (ст. 23 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне») и т. д.

Однако детально вопросы защиты частной жизни и статуса информации о гражданине стали получать разрешение в законодательстве лишь с середины 2000-х годов. К примеру, в один день, 27 июля 2006 года, были приняты Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», закрепивший в качестве одного из принципов неприкосновенность частной жизни, а также Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», установивший общий запрет на обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных. А наряду со ст. 152.2 ГК РФ 1 октября 2013 года вступило в силу еще одно нововведение — теперь граждане и организации вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда вследствие распространения не только порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, но и любой информации о себе, не соответствующей действительности (п. 10 ст. 152 ГК РФ).

Правило, аналогичное закрепленному статьей 152.2 ГК РФ, введено в российскую практику впервые, однако в законодательстве западных стран (Германия, Франция, Швейцария и т. д.) оно существует достаточно долго. Один из основных вопросов, который сразу возникает перед правоприменителем, заключается в содержании понятия частной жизни. ГК РФ расшифровывает, что к информации о частной жизни относятся, в частности, сведения о происхождении гражданина, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни, но оставляет этот перечень открытым.

Более подробно термин «частная жизнь» раскрыл КС РФ в одном из своих определений, указав, что право на неприкосновенность частной жизни означает возможность контролировать информацию о самом себе и препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. В понятие «частная жизнь», подытоживает Суд, включается та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер (определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»).

Но и это определение не отвечает на принципиальный для практики вопрос: кто определяет границы частной жизни гражданина — он сам либо такие границы определены объективно? В первом случае возможности для применения ст. 152.2 ГК РФ будут практически неограниченными, что способно создать самую разнообразную и противоречивую судебную практику. Кстати, КС РФ рассматривает частную жизнь именно в таком понимании — в определении, вынесенном в июне 2012 года, он подчеркнул, что лишь само лицо вправе определить, какие именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне (определение КС РФ от 28 июня 2012 № 1253-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Исключения из правила

Из запрета на сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина есть и некоторые исключения. Так, эти действия не будут являться запрещенными, если они осуществлялись в государственных, общественных или иных публичных интересах (п. 2 ст. 152.2 ГК РФ). Иными словами, нововведение не отразится на деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений, которым необходимо обрабатывать информацию о гражданах в силу специфики своей работы. Правда, это не освобождает их от обязанности соблюдать законодательство о персональных данных.

Что же касается общественных и публичных интересов, то, скорее всего, их критерии предстоит выработать судам. В наибольшей степени это затронет деятельность СМИ, освещающих тем или иным образом поведение чиновников и просто известных людей, а также события их жизни. Именно печатным и интернет-изданиям, телеканалам и радиостанциям предстоит доказывать, что конкретные фотографии или записи были сделаны не просто для удовлетворения любопытства аудитории СМИ, а в интересах всего общества.

Кстати, сразу возникает вопрос о гласности судебных заседаний. С одной стороны, в соответствии со ст. 10 ГПК РФ, разбирательство дел во всех судах по общему правилу является открытым (исключения составляют такие случаи, как необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни граждан и т.д.). На практике суд объявляет о закрытом режиме судебного заседания после удовлетворения ходатайства участника судебного разбирательства — например, по делам об усыновлении или удочерении, в том числе совершеннолетних (ст. 139 Семейного кодекса РФ). А судебное заседание, в рамках которого предполагается изучение переписки или телеграфных сообщений гражданина, может иметь открытый характер только после получения согласия этого гражданина (ст. 182 ГПК РФ).

Кроме того, не попадает под запрет действия с информацией в том случае, если ранее она уже стала общедоступной, либо была распространена самим гражданином либо по его воле.

Частные случаи

Отдельно оговаривается обязанность сторон обязательства сохранять в тайне ставшую известной им при возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной жизни гражданина. При этом гражданин может как быть стороной этого обязательства, так и являться третьим лицом (например, при заключении обязательства в пользу третьего лица — в этом случае третье лицо приобретает право требования к должнику). Если раньше отдельные законы указывали в определенных случаях на недопустимость разглашения информации о стороне договора, придавая такой информации статус профессиональной тайны (банковская, адвокатская, нотариальная, врачебная и т. д.), то теперь это правило приобрело универсальный характер. Исключение составляют лишь случаи, когда возможность разглашения информации о сторонах предусмотрена соглашением между ними (п. 2 ст. 152.2 ГК РФ).

Защита информации о частной жизни

Способы защиты неимущественных благ, к которым относится и неприкосновенность частной жизни, установлены в ст. 150 ГК РФ. В частности, пострадавший гражданин может обратиться в суд с требованием о признании факта нарушения его личного неимущественного права и опубликовании решения суда. Право на неприкосновенность частной жизни можно защищать также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения этого права. Наконец, возможно и применение общих способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).

Помимо гражданско-правовой ответственности за вторжение в частную жизнь, нарушитель может понести и уголовную ответственность. Так, в соответствии со ст. 137 УК РФ, незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ карается штрафом в размере до 200 тыс. руб. либо обязательными, исправительными или принудительными работами либо арестом (на срок до четырех месяцев) или лишением свободы (на срок до двух лет). Еще серьезнее наказание за те же деяния, совершенные с использованием служебного положения. Учитывая, что за одно деяние могут быть наложены меры ответственности различного характера, одно и то же нарушение может повлечь и возбуждение уголовного дела по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», и применение гражданско-правовой ответственности.

Меры по защите частной жизни гражданина можно встретить не только в ГК РФ, но и в административном, трудовом, уголовном и других отраслях законодательства. Наиболее комплексно вопросы сбора, хранения, распространения и использования информации о частной жизни регулирует Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных). Посмотрим, какие основные различия в порядке и методах защиты частной жизни существуют между ст. 152.2 ГК РФ и Законом о персональных данных.

Таблица 1. Сравнительный анализ правил охраны частной жизни гражданина, установленных ст. 152.2 ГК РФ и Законом о персональных данных

Предмет регулирования

Ст. 152.2 ГК РФ

Закон о персональных данных

Субъекты, на которых распространяется требование по защите частной жизни гражданина

Неопределенный круг лиц

Операторы (органы государственной власти и местного самоуправления, юридические и физические лица, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных с использованием средств автоматизации*) (ч. 1 ст. 1, ст. 3)

Частная жизнь, в частности сведения о происхождении гражданина, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ)

Более широкий объект защиты — под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (ст. 2).

Вместе с тем, установлены ограничения на обработку персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни (ст. 10)

Согласие гражданина на операции с информацией о его частной жизни

Требуется согласие гражданина, за исключением действий в государственных или публичных целях, а также если информация ранее стала общедоступной или была раскрыта самим гражданином либо по его воле (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ)

Требуется согласие гражданина (п. 1 ч. 1 ст. 6), за исключением обработки данных для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение его согласия невозможно (п. 6 ч. 1 ст. 6)

Форма согласия на обработку информации

Любая форма, позволяющая определить факт получения согласия, а в установленных законом случаях — только письменная форма (ст. 9)

Какие действия в отношении информации о частной жизни гражданина находятся под запретом в случае несоблюдения требований закона

Сбор, хранение, распространение, использование (п. 1 ст. 152 ГК РФ)

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (ст. 3)

Сфера действия правил об использовании информации о частной жизни

1. Административные правоотношения (например, оказание государственных и муниципальных услуг).

2. Гражданские правоотношения в том случае, если обработка данных происходит с использованием средств автоматизации* (например, ведение клиентской базы банком, страховой организацией и т. д.).

3. Трудовые отношения (гл. 14 ТК РФ)

Последствия нарушения правил обращения с информацией о частной жизни

1. Гражданин вправе вправе обратиться в суд с требованием об удалении информации, а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации экземпляров содержащих ее материальных носителей (п. 4 ст. 152.2 ГК РФ)

2. Гражданин вправе требовать возмещения морального вреда (абз. 2 п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).

3. Защита права на частную жизнь может осуществляться путем признания судом факта нарушения личного неимущественного права и опубликования такого решения, а также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо (п. 2 ст. 150).

4. Наступает административная ответственность (ст. 13.11 КоАП РФ)

1. Наступает установленная законодательством ответственность за нарушение Закона о персональных данных (ст. 137 УК РФ, ст. 272 УК РФ).

2. Причиненный субъекту персональных данных моральный вред подлежит возмещению независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных убытков (ст. 24).

*Операции с персональными данными, проводимые без использования средств автоматизации, при наличии определенных условий также будут попадать под действие Закона персональных данных. Под такими условиями понимается обработка персональных данных, которая позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях данных, и (или) доступ к таким данным (ч. 1 ст. 1 Закона о персональных данных).

Как видно из таблицы, сфера применения ст. 152.2 ГК РФ намного шире, чем возможности использования Закона о персональных данных. Последний рассчитан в основном на деятельность государственных и муниципальных органов, а также частных лиц, обрабатывающих персональные данные с использованием средств автоматизации — например, ведение баз данных в банках, call-центрах, страховых компаниях, медицинских организациях и т. д. При этом деятельность по обработке персональных данных осуществляется систематически, о чем свидетельствует, в частности, закрепленная обязанность оператора уведомить Роскомнадзор о начале такой деятельности (ст. 22 Закона о персональных данных). Статья 152.2 ГК РФ таких ограничений не устанавливает и поэтому распространяет свое действие на все способы и виды использования информации о частной жизни гражданина, в том числе единичного характера.

Тайна частной жизни гражданина охраняется и другими законами, действовавшими до принятия ст. 152.2 ГК РФ — к примеру, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» устанавливает, что при размещении текстов судебных решений в Интернете из них исключаются персональные данные, кроме фамилий и инициалов участвующих в деле сторон, судей, секретарей и т.д. Вместо персональных данных используются инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса (ч. 3 ст. 15). Действительно, в последнее время тексты решений судов, размещаемых в Интернете и справочных правовых системах, не содержат персональных данных — из них исключаются сведения о датах, суммах, адресах и прочих обстоятельствах дела.

Что скажете?

Резко против инициативы о включении в ГК РФ статьи 152.2 еще на стадии законопроекта выступила ОП РФ. По мнению экспертов, нормы ст. 152.2 ГК РФ нарушают положения Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», в соответствии с которыми журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию. При этом аналитики ОП РФ отметили, что перечень сведений составляющих «частную жизнь» гражданина неоправданно широк и не является исчерпывающим. «Неясность формулировок приведет к тому, что публикация практически любого редакционного материала СМИ может повлечь за собой риск быть признанной нарушением закона», — подытоживают специалисты ОП РФ.

Критично по поводу нововведения высказались и иные профессиональные объединения — Альянс независимых региональных издателей, Ассоциация независимых операторов связи и т. д. Правозащитные организации новые правила также не устроили — по мнению борцов за права человека, нововведение ограничивает общественную инициативу по противодействии коррупции и прочим правонарушениям.

Дата проведения опроса: 14-20 октября 2013 года

Место проведения опроса: Россия, все округа

Размер выборки: 432 респондента

Прогнозы реализации новых норм о защите частной жизни

Вопрос, который вызовет наибольшие затруднения на практике, заключается даже не столько в содержании понятия «частная жизнь», сколько в определении цели использования соответствующей информации. Иными словами, не всегда легко будет доказать, что лицо, нарушившее неприкосновенность чьей-либо частной жизни, действовало исходя из государственных, общественных или публичных интересов.

Практика западных судов для того, чтобы облегчить понимание этой группы интересов, выработала такие понятия, как «частные фигуры» и «публичные фигуры«. При этом презюмируется, что объем частной жизни последних несколько меньше по сравнению с первой категорией лиц.

Примером может служить судебное разбирательство, инициированное принцессой Каролиной фон Ганновер, дочерью покойного князя Монако Ренье III, и ее мужем принцем Эрнстом Августом фон Ганновер. Они оспаривали серию публикаций с использованием их фотографий в ряде немецких журналов. На одной из фотографий принцесса была запечатлена верхом на лошади, на других — с детьми, на платном пляже, с известным актером в ресторане, на велосипеде, совершающей покупки в магазине и т. д.

Земельный суд Гамбурга и Федеральный Верховный суд при рассмотрении этого дела подчеркнули, что все фотографии были сделаны в общественных местах, а заявитель как значимая фигура современной истории должна терпимо относиться к публикациям такого рода. Правда, Федеральный Верховный суд поддержал принцессу в отношении одного из снимков (в ресторане с известным актером), поскольку было объективно очевидно, что они хотели остаться в одиночестве, выбрав дальний угол внутреннего дворика ресторана.

Федеральный Конституционный суд Германии также занял аналогичную позицию. Так, в отношении материала о состоянии здоровья князя Ренье, сопровождавшегося фотографиями принцессы и ее мужа на отдыхе, Суд подчеркнул, что неудовлетворительное состояние здоровья правящего князя представляло вопрос общего интереса, и пресса имела право сообщать о том, как его дети сочетают обязательство семейной солидарности с законными потребностями их права на уважение личной жизни (в том числе с желанием отправиться на отдых).

Общественность имеет правомерный интерес в возможности судить, в какой мере поведение персон, зачастую считающихся кумирами или примерами для подражания, в частной жизни, с одной стороны, и их поведение на официальных мероприятиях, с другой стороны, соответствуют друг другу (Постановление ЕСПЧ от 24.06.2004 «Дело «Фон Ганновер (Принцесса Ганноверская) (Von Hannover) против Германии» (жалоба № 59320/00))

Один из важных выводов ЕСПЧ по этому делу заключается в том, что необходимо различать факты, способные внести вклад в обсуждение в демократическом обществе, и обнародование подробностей частной жизни лица. Тогда как в первом случае пресса исполняет необходимую роль «сторожевого пса» в демократическом обществе, внося свой вклад в предоставление информации и идей, представляющих общественный интерес, во втором случае пресса не исполняет такой роли.

Спорным является и новый способ защиты от незаконного вторжения в частную жизнь. В соответствии с п. 4 ст. 152.2 ГК РФ, гражданин, чье право на неприкосновенность частной жизни было нарушено, вправе требовать изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих соответствующую информацию, если прочие меры не позволяют удалить информацию. Это положение вызвало серьезное возмущение представителей печатных изданий, которые опасаются изъятия в определенных случаях всего тиража газеты, журнала и т. п.

Помимо ощутимого материального ущерба, который способна нанести эта мера, часто указывают и на ее неэффективность. К примеру, Альянс независимых региональных издателей в своем открытом письме к к Президенту РФ и Председателю Госдумы отмечает: «Распространение средства массовой информации первично, если оно уже распространено, то изъять его уже не представляется возможным». Обращает на себя внимание и долгая процедура принятия и вступления в силу судебного решения — обычно это занимает несколько месяцев, а изъятие тиража наиболее результативно сразу после его выпуска.

Кстати, аналогичная мера мера защиты с 1 октября 2013 года предусмотрена и в отношении права гражданина на его изображение (п. 2 ст. 151.1 ГК РФ). Отметим, что п. 2 ст. 151.1 ГК РФ упоминает также об удалении изображения из Интернета, в отличие от ч. 4 ст. 152.2 ГК РФ.

Можно спрогнозировать, что занимающиеся расследованиями журналисты вряд ли пойдут по пути получения предварительного согласия гражданина на публикацию сведений, относящихся к его частной жизни. Кстати, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных, при обработке персональных данных журналисты и не обязаны получать согласие гражданина, если публикация не нарушает его права.

Будет интересно понаблюдать за складывающейся по вопросу применения ст. 152.2 ГК РФ судебной практикой и хочется надеяться, что она сумеет достичь баланса между публичными и частными интересами.

Документы по теме:

Новости по теме:

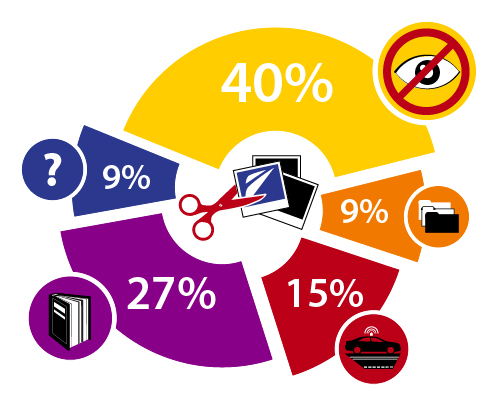

Инфографика:

Неприкосновенность частной жизни каждого гражданина в России охраняется целым рядом законов. С 1 октября 2013 года это право также защищается и ст. 152.2 ГК РФ. Какая информация подпадает под действие новой нормы ГК РФ, какие сведения и тайны относятся к частной жизни, какими способами вы можете их защитить, а также, что грозит нарушителям неприкосновенности вашей частной жизни, узнайте из нашей инфографики.