Что означает неравенство история

1.1. Эволюция взглядов на природу неравенства людей

Неравенство – это условия, при которых люди имеют не равный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть и престиж (Н. Смелзер). Неравенство существует во всех обществах, даже в самых примитивных и имевших место при общинном строе. Антропологи выявили некоторую степень неравенства во всех «дописьменных» обществах. Статус членов общества определяется присущими ему ценностями: красотой, смелостью, глубиной религиозных знаний. В более крупных и сложных обществах неравенство проявляется отчетливее.

Хотя все социологи признают, что неравенство широко распространено в обществе, они по-разному определяют его сущность и причины. Существует несколько противоположных взглядов [12].

Теории функционализма: поощрение самых лучших.

Одно из самых первых объяснений неравенства было предложено Э. Дюркгеймом. В работе «О разделении общественного труда» (1893) он сделал вывод, что во всех обществах одни виды деятельности считаются более важны ми, чем другие. В одном обществе высоко ценится достижение религиозного спасения, что было характерно для пуритан в колониальные времена. Другое общество может считать социальной ценностью материальное богатство. Все функции общества: закон, религия, семья, труд и т. д. – могут образовать иерархию в соответствии с тем, насколько высоко они ценятся.

Второй аспект теории Дюркгейма состоит в утверждении, что люди в разной мере талантливы – некоторые из них больше одарены, чем другие. При обучении эти различия усиливаются. Дюркгейм считал, что в процветающем обществе самые талантливые должны выполнять наиболее важные функции. Для привлечения лучших и одаренных общество должно способствовать социальному вознаграждению их заслуг.

В 1954 г. К. Дэвис и У. Мур опубликовали теорию, разработанную на основе концепции Дюркгейма. Подобно Дюркгейму, они считали, что неравенство помогает обществу обеспечить такие условия, в которых самые важные виды деятельности выполняют наиболее умелые. В примитивных обществах воины и целители обычно имеют самый высокий статус; в более сложных обществах, как правило, высоко ценятся инженеры и врачи. Самые важные виды деятельности различаются в зависимости от особенностей социальной системы. Должности, которые существенны в одном обществе, могут быть ненужными для другого. Однако некоторые функции остаются основными для всех обществ. К ним относятся религия, управление, а в более сложных обществах – технология.

Религиозная деятельность является ведущей, поскольку на ее основе формируются общие убеждения и ценности. Поскольку эта функция очень важна, религиозные деятели обычно вознаграждаются в большей мере, чем рядовые члены общества. Речь не обязательно идет о финансовом вознаграждении, ведь многие представители духовенства или религиозных орденов получают не так уж и много денег; социальной наградой становятся признание и уважение. Управление – еще одна ключевая социальная функция. Правители обладают значительно большей властью, чем те, кем они правят. Для правящего слоя усиление власти – награда, но они часто становятся обладателями и более весомой до ли богатства, их престиж выше, чем у других людей.

Согласно Дэвису и Муру, еще одной ведущей сферой деятельности является технология. Поскольку этот вид деятельности требует длительной и тщательной подготовки, общество должно предоставлять специалистам технического профиля большие материальные блага, чтобы стимулировать стремление людей предпринимать усилия в этом направлении.

Теории конфликта: защита привилегий власти. Сторонники теории конфликта не согласны с представлением, что неравенство – естественный способ обеспечения выживания общества. Они не только указывают на недостатки функционалистских подходов, но и утверждают, что функционализм не более чем попытка оправдать статус-кво. По их мнению, именно в этом заключается сущность неравенства: оно является результатом такого положения, когда люди, под чьим контролем находятся общественные ценности (главным образом богатство и власть), имеют возможность извлекать для себя выгоды.

Многие идеи по проблеме социального неравенства почерпнуты из марксистской теории стратификации и класса. Согласно этой теории, человеческую историю можно разделить на периоды в зависимости от того, каким образом осуществляет ся производство товаров, – он назвал это способом производства. В период феодализма основным способом производства было сельское хозяйство: дворянин владел землей, а его под данные ее возделывали. В капиталистический период владельцы предприятий платят своим работникам, которые используют заработанные деньги для покупки товаров и услуг по своему желанию и потребностям.

Способ производства определяет экономическую организацию каждой формации. К. Маркс считал экономическую организацию основным аспектом жизни общества. В нее входят технология, разделение труда и, самое главное, отношения, складывающиеся между людьми в системе производства. Эти отношения играют ключевую роль в марксистской концепции классов.

По утверждению К. Маркса, при любом типе экономической организации есть господствующий класс, который владеет средствами производства (фабриками, сырьем и т. д.) и осуществляет над ними контроль. Благодаря экономической власти господствующий класс решает судьбу тех, кто на него работает. В феодальном обществе дворяне осуществляют контроль над крепостными, в капиталистическом обществе буржуазия (владельцы средств производства) – над пролетариатом (рабочими).

К. Маркс утверждал также, что история – последовательность перемен, при которых одна классовая система (например, феодализм) преобразуется в другую (например, капитализм). В ходе преобразования на новом этапе развития сохраняются некоторые черты предыдущего этапа. Например, в Англии в период капитализма аристократия продолжала владеть землей, это было наследие феодальной эпохи. Маркс признавал и существование раз деления внутри основных классов например буржуазии: так, владельцы магазинов и купцы по своему положению в социальной иерархии отличаются от владельцев важнейших средств производства (фабрик и земли). Наконец, Маркс учитывал существование люмпен-пролетариата – преступников, наркоманов и т. п., полностью выброшенных из общества.

Согласно учению К. Маркса, сущность взаимоотношений между господствующими и эксплуатируемыми классами состоит в том, что правящий класс эксплуатирует трудящийся класс. Форма этой эксплуатации зависит от способа производства. При капитализме владельцы собственности покупают труд рабочих. Именно трудом рабочих из сырья создается продукт. Когда этот продукт продается, владельцы собственности получают прибыль, так как его можно продать дороже, чем стоит само производство. Маркс подчеркивал, что прибавочная стоимость создается рабочими.

Как следует из его выводов, в конечном итоге рабочие поймут, что прибавочная стоимость поступает в карманы владельцев средств производства, а не в их собственные. Осмыслив это, они увидят, что подвергаются эксплуатации, и это приведет к неизбежному глубокому конфликту между рабочими и собственниками. Маркс предсказывал, что по мере развития капитализма буржуазия будет становиться богаче, а пролетариат – беднее. Конфликт усилится, и это приведет к революции. Революция станет всемирной, что приведет к свержению капитализма и переходу к социализму.

Предсказание Маркса не сбылось: капитализм не привел к результатам, которые он предполагал. Во-первых, произошло значительное расслоение внутри пролетариата. В экономике заметно увеличилась сфера услуг; являясь наемными работниками, люди из этой сферы не обязательно идентифицируют себя с рабочим классом. Д. Гаглиани (1981) вы сказал предположение, что работники, не занятые физическим трудом («белые воротнички»), – от секретарей до инженеров – заинтересованы в союзе с капиталистами, т. к. за политическую поддержку хозяева платят им более высокую заработную плату, чем работникам физического труда. Ослабление теории Маркса было связано также с тем, что правительство и сами капиталисты стали больше учитывать нужды и требования рабочих.

Другие критики приняли основные принципы теории Маркса, но поставили под сомнение идею о том, что экономическая организация является главной причиной конфликта между классами. В своем исследовании деятельности профсоюзов и политических партий конца XIX – начала XX в. Р. Микельс (1959) доказал, что олигархия (власть немногих) складывается в любом случае, если численность организации превышает определенную величину (скажем, возрастает от 1000 до 10 000 человек). Эту теорию называют «железным законом олигархии». Тенденция к концентрации власти обусловлена главным образом структурой организации. Огромное количество людей, составляющих организацию, не может обсуждать вопрос, чтобы начать действовать. Они возлагают ответственность за это на нескольких лидеров, власть которых возрастает.

Этот «железный закон» характерен для организации всей социальной жизни, а не только экономики. Р. Дарендорф (1959) утверждает, что классовый конфликт определяется характером власти. Он вызван не экономическими отношения ми между начальством и подчиненными, скорее его главной причиной является власть одних над другими. Не только власть предпринимателей над рабочими создает основу конфликта; последний может возникнуть в любой организации, где существуют начальники и подчиненные.

Теория Вебера: богатство – престиж – власть. М. Вебер (1922–1970), писавший свои научные труды через несколько десятилетий после Маркса, выделил три основных компонента неравенства. Он считал их взаимосвязанными и все же в существенных отношениях независимыми. Первый компонент – имущественное неравенство. Богатство означает нечто большее, чем просто заработная плата; богатые зачастую вообще не работают, однако получают большие доходы за счет собственности, капиталовложений, недвижимости или акций и ценных бумаг. Вебер указывал, что представители разных социальных классов – крестьяне, рабочие, купцы имеют неодинаковые возможности для получения доходов и приобретения товаров.

Однако М. Вебер, чувствуя, что не все дело в богатстве, выявил второй компонент неравенства – группы людей, которые в раз ной мере пользуются почетом и уважением и имеют неодинаковый престиж. Так, он ввел понятие статусных групп.

М. Вебер отметил и третий фактор стратификации. Речь идет о власти, по своей сущности имеющей политический характер. Подразумевается способность человека или группы проводить в жизнь планы, пред принимать действия или вести определенную политику даже вопреки возражениям со стороны других людей и групп. М. Вебер учитывал важную роль политических партий и групп, объединенных общими интересами, в формировании системы власти в обществе.

Теория Уорнера: класс и репутация. Согласно представленным выше теориям, неравенство, или стратификация, – это результат конкретных экономических и социальных условий. Противоположная точка зрения изложена в уникальной стратификационной концепции – репутационной теории У. Ллойда Уорнера (Уорнер, Лунт, 1941). В 30-е и 40-е годы прошлого века Уорнер провел подробное исследование клас совой системы в поселенческой общине, которую назвал «Янки-Сити».

Анализ этой системы осуществлялся на основе высказываний членов общины друг о друге. Таким образом, люди сами определяли классовую принадлежность тех или иных жите лей. Это именно «репутационная» теория, поскольку Уорнер определял классовую принадлежность людей исходя из оценки их статуса другими членами общности, т. е. их репутации.

Уорнер выявил шесть различных классов в «Янки-Сити»:

1) высший высший класс – включает богатых людей, но самое главное – их «знатное» происхождение;

2) нижний высший класс – сюда входили люди высокого достатка, но они не были выходцами из аристократических семей; многие из них, лишь недавно разбогатев, стремились выставить напоказ свою одежду, драгоценности и автомобили;

3) высший слой среднего класса – состоял из высокообразованных лиц, занятых интеллектуальным трудом, и деловых людей, имеющих высокие доходы: врачей, юристов, владельцев капитала;

4) низший средний класс – канцелярские служащие и другие «белые воротнички» (секретари, банковские кассиры, делопроизводители);

5) высший слой низшего класса – «синие воротнички»: заводские рабочие и прочие работники физического труда;

6) низший слой низшего класса – самые бедные и отверженные члены общности, сходные с люмпен-пролетариатом, о котором писал К. Маркс.

Теория Треймана. Помимо Уорнера, были и другие исследователи стратификации, сосредоточившие внимание на анализе престижа, но они характеризовали престиж исходя из отношения людей к определенным профессиям. В 1977 г. Дональд Дж. Трейман, проанализировав 85 исследований ученых из 53 стран о профессиональном престиже, сделал вывод, что оценки престижа очень похожи во всем мире. Опираясь на результаты своего анализа, Трейман разработал теорию, объясняющую, почему эти оценки так подобны. Теория Треймана состоит из четырех основных утверждений.

Второе положение теории Треймана заключается в том, что в условиях специализированного разделения труда некоторые люди в большей мере владеют материальными ресурса ми и контролируют их использование, чем другие. То есть в результате специализированного разделения труда складываются различные степени власти: например, врачи имеют более высокую квалификацию и обладают большей властью, чем рабочие на сборочном конвейере, кроме того, они имеют более высокий заработок и владеют большей собственностью.

Третье утверждение теории Треймана фиксирует привилегии для тех, кто в любом обществе обладает властью. Люди, занимающие высокое положение, часто имеют весьма заметное политическое влияние, которое они могут использовать в своих интересах.

Четвертое положение теории Треймана является следствием трех предыдущих. Поскольку власть и привилегии всюду ценятся, то и связанные с ними профессии считаются престижными.

В теории Треймана сочетаются элементы нескольких других концепций. Как у Дэвиса и Мура, здесь сделан упор на различие степеней важности разных профессий, вместе с тем здесь нашла отражение точка зрения Маркса, подчеркивавшего роль разделения труда. Исследуя соотношение между властью, привилегиями и престижем, Трейман использовал аспекты «репутационной теории» Уорнера. Единственный элемент стратификации, который ему не удалось объяснить, – вопрос о том, каким образом группы, обладающие властью, способны сохранять свои преимущества.

Во всех представленных теориях имеют место разные подходы к предмету социального неравенства. Взгляды исследователей расходятся в том, что является главным компонентом неравенства – богатство, власть или престиж, и каковы основные причины неравенства. Самые резкие различия обнаруживаются между подходом Дэвиса – Мура и теорией конфликтов. Дэвис и Мур считают неравенство следствием нормального развития общества; сторонники конфликтологического подхода – результатом корыстных уловок влиятельных групп, стремящихся сохранить статус-кво. Однако при тщательном анализе обнаруживается: есть основания полагать, что теории эти не являются взаимоисключающими, что в любом данном обществе система стратификации вполне может складываться в результате сочетания разных социальных сил [12].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Что означает неравенство история

УРОК 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

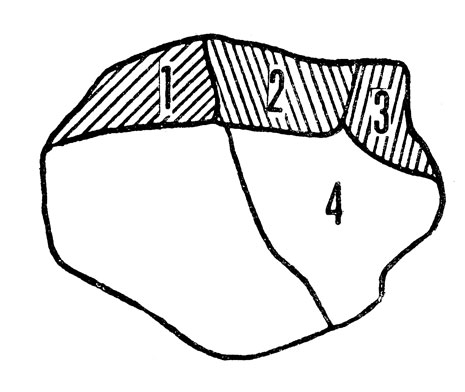

На уроке начинается формирование представления о процессе возникновения неравенства, эксплуатации и классов (см. пособие, схему 1).

А. 1. Составьте рассказ о работе первобытных земледельцев. Учитель напоминает, что ответ должен представлять собой придуманный учеником рассказ (желательно от первого лица), в котором упоминаются орудия труда древнейших земледельцев и виды работ по выращиванию зерна. Нередко учащиеся произвольно меняют характер задания: вместо творческого рассказа о том, как был выращен хлеб, они по памяти воспроизводят рассказ учителя о том, как было открыто земледелие. Учитель стремится разбудить фантазию учащихся, предложив начало рассказа («Я вышел на поляну и увидел мужчин, они напряженно работали. »). Он побуждает «увидеть» описываемую картину в деталях.

Ученик (рассказывает). Мужчины каменными топорами рубили деревья. Затем они.

Учитель (перебивает). Не торопись, ведь ты удивлен: ты никогда не видел подобных топоров! Как же они выглядят? Как ими работают?

Учитель. А как? Где взяли огонь?

Ученик придумывает достоверную ситуацию с факелом, зажженным от общего очага в поселке.

2. Вы знаете, что первобытные люди научились делать глиняную посуду, прясть и ткать. Рассмотрите рис. 3 (стр. 23) и опишите устройство ткацкого станка. Как делали ткань? В чем значение изобретения станка?

Б. 1. Как возникли скотоводство и земледелие? 2. Расскажите о возникновении гончарного ремесла, прядения и ткачества. 3. Объясните, что такое племя и как оно управлялось.

План изучения: 1. Предпосылки распада родовой общины. 2. От родовой общины к общине соседской. 3. Возникновение неравенства. 4. Религиозные верования в период возникновения неравенства.

Отмечается, что наряду с медными орудиями люди долгое время продолжали использовать каменные: полностью заменить камень медь все же не могла.

Об изобретении упряжного пахотного орудия путем усовершенствования мотыги ( Представление о том, что древнейшее упряжное пахотное орудие возникло в результате усовершенствования мотыги, является гипотезой разделяемой не всеми современными учеными (см.: Краснов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия, гл. 4, а также подстрочное примечание 2 на стр. 19 пособия)), о роли пахотных орудий в земледелии учащиеся могут узнать из объяснительного чтения учебника (§5, п. 2). В дополнение учитель может рассказать об интересном опыте, поставленном советским ученым С. А. Семеновым. Были изготовлены точные модели древней мотыги и древнего плуга. Каждым из этих орудий нужно было разрыхлить участок земли одного и того же размера. Оказалось, что с помощью плуга и лошади требуемую работу можно выполнить в 50 раз быстрее! Таковы огромные преимущества вспахивания земли перед рыхлением ее мотыгой ( См.: Семенов С. А. Происхождение земледелия. Л., 1974, с. 225).

В обобщении отмечается, что применение металлических орудий, пахота на быках привели к тому, что у людей стало больше хлеба, овощей, мяса и молока; роль земледелия и скотоводства в хозяйстве значительно выросла. Постепенно эти занятия становятся главными.

2. Теперь уже не было необходимости всей общине трудиться сообща. Поэтому род делится на отдельные семьи, каждая из которых начинает вести самостоятельное хозяйство. Происходит раздел родового имущества: орудий труда, домашних животных. Земля продолжает оставаться имуществом всей общины, но и ее делят на участки, которые переходят в пользование семей. Последнюю мысль целесообразно иллюстрировать меловой схемой (см. пособие, рис. 5). Нарисовав условную территорию общинного поля, учитель рассказывает:

Рис. 5. Раздел земли в общине. Meловой рисунок

На этом работа со схемой временно прекращается.

Община из родовой постепенно превратилась в соседскую, где семьи были связаны между собой не родственными, а соседскими отношениями. Членов соседской общины называют крестьянами-общинниками. Люди продолжали жить общинами потому, что в борьбе с природой нередкъ необходим был совместный труд (по осушению болот, вырубке леса и кустарников).

Тогда учитель может возразить, что родовые старейшины и вожди, самые опытные и мудрые среди родичей, все же имели некоторые основания получить большую долю, чем другие. Но, захватив больший участок лучшей земли, большее число голов скота, племенной вождь стремился передать свои богатства по наследству сыну. А сын у него, что вполне возможно, бездарный и ленивый: он не заслужил ни этих богатств, ни права руководить племенем! Однако после смерти отца он наследовал его имущество и положение в племени: становился не только богачом, но и племенным вождем.

Завершая объяснение, учитель повторяет главную мысль урока: равенство между людьми постепенно исчезло, среди общинников появились бедные и богатые, знатные и незнатные. Учитель может отметить, что неравенство между людьми впервые возникло в тех районах, где земледелие стало главным занятием.

4. Вопрос либо раскрывается учителем, который указывает на то новое, что появилось в религиозных верованиях (поклонение солнцу, дождю и другим силам природы, от которых зависит урожай; вера в богов, жертвоприношения им), либо изучается путем объяснительного чтения, либо задается на дом без объяснения.

В конце урока можно познакомить класс с обобщением учебника: «Распад общего хозяйства рода и возникновение неравенства между людьми вели первобытнообщинный строй к гибели» (стр. 27).

Домашнее задание: § 5. Вопросы 1, 2, 4 к § 5.

Социальное неравенство

Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей.

В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.

Выполняя качественно неравные условия труда, в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди иногда оказываются заняты экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности.

Основными механизмами социального неравенства являются отношения собственности, власти (господства и подчинения), социального (т.е. социально закрепленного и иерархизированного) разделения труда, а также неконтролируемая, стихийная социальная дифференциация. Эти механизмы преимущественно связаны с особенностями рыночной экономики, с неизбежной конкуренцией (в т.ч. на рынке труда) и безработицей. Социальное неравенство воспринимается и переживается многими людьми (прежде всего безработными, экономическими мигрантами, теми, кто оказывается у черты или за чертой бедности) как проявление несправедливости. Социальное неравенство, имущественное расслоение общества, как правило, ведут к росту социальной напряженности, особенно в переходный период. Именно это характерно в настоящее время для России. [источник не указан 407 дней]

Основными принципами проведения социальной политики являются:

Возникновение социального неравенства

Вы будете перенаправлены на Автор24

История социального неравенства

История неравенства в социуме насчитывает не сотни, а тысячи лет с момента своего возникновения.

Дискуссии о данном процессе, его содержании и критериях возникновения также имеют очень давнюю историю. Проблематика неравенства с учетом ценностей традиционного общества появляется в трудах таких известных философов, как Аристотель, Платон и Тацит. Они рассматривали его в пределах той социальной реальности в которой существовали. Но даже в те времена особой властью обладали люди, чья деятельность была связана со знаниями. За советом к ним обращались правители, поскольку их мировоззрение могло помочь в решении многих государственных проблем.

С течением времени социальное неравенство сохранялось на любом этапе исторического развития, но отличались лишь источники возникновения.

Уже в 19-20 веках в качестве основной причины социального неравенства Герберт Спенсер отмечал завоевания. Таким образом, победитель становился обладателем всей власти, а проигравшие занимали низшие слои общества.

По мере развития взглядов и теорий одной из самых влиятельных оказалась идея о разделении труда как самом главном источнике социального неравенства. Данная идея была предложена Карлом Марксом. Он рассматривал разделение труда не как подчинение одних людей другим, а как фактор владения природными ресурсами, что вызывает профессиональную специализацию каждого гражданина. Именно эти идеи и это разделение предшествовало образованию в дальнейшем частной собственности и классов.

Возникновение неравенства по М. Веберу

Позднее, в противовес Карлу Марксу другой исследователь – Макс Вебер, вывел свою типологию классов, чье возникновение повлияло на становление социального неравенства:

Готовые работы на аналогичную тему

Таким образом, у Вебера возникновение неравенства заключается в экономическом аспекте стратификации. Кроме того, он выделяет такие элементы, как власть и престиж, которые наряду с властью являются тремя отдельными взаимодействующими факторами, лежащими в основе любой социальной иерархии или классового деления.

Социальное неравенство и современность

На сегодняшний день возникновение социального неравенства рассматривается в связи с историческими процессами. Нельзя сказать, что все вышеперечисленные идеи и концепции не соответствуют той действительности, которая главенствует сегодня, но различия все же имеются.

Объектом исследования многих социологов сегодня стал феномен бедности. Так как сам термин «бедность» употребляется крайне редко, то исследователи предпочитают заменять его на понятие «малообеспеченность».

Таким образом, социальное неравенство опирается на сравнение доходов. Причем, больший интерес представляют исследования не высшего класса (элиты), а низшего. Изучаются тенденции в следующих областях:

Помимо этих факторов, возникновение социального неравенства объясняется также таким явлением, как депривация.

Депривация – это любое состояние, которое порождает у индивида или социальной группы ощущение собственной обездоленности, неполноценности в сравнении с другими социальными группами.

Выделяют несколько видов депривации: