Что означает отцы и дети

В чем смысл романа «Отцы и дети»

Чаще всего, название произведения, является ключом к его содержанию и пониманию. Так происходит и с романом И. С. Тургенева «Отцы и дети». Всего два простых слова, но столько вместивших в себя понятия, разделившие героев на два противоположных лагеря. Такое простое название раскрывает суть романа «Отцы и дети» в сложной проблематике.

Главная проблематика романа

В своем произведении автор не только поднимает проблему столкновения двух противоположных поколений, но и пытается найти решение, указать вход из создавшегося положения. Противостояние двух лагерей можно рассматривать как борьбу между старым и новым, радикалами и либералами, между демократизмом и аристократизмом, целеустремленностью и растерянностью.

Автор считает, что настала пора перемен и в романе пытается показать. На смену старым представителям дворянского строя идут молодые и беспокойные, ищущие и борющиеся. Старый строй уже изжил себя, но новый еще не сформировался, не появился и смысл романа «Отцы и дети» ясно указывает на неспособность общества жить ни по-старому, ни по-новому. Это время, своего рода, переходное, граница эпох.

Новое общество

Представителем нового поколения является Базаров. Именно ему отводится основная роль, которая создает конфликт романа «Отцы и дети». Он представляет целую плеяду молодых людей, которые приняли за веру форму полного отрицания. Они отрицают все старое, но на смену этому старому ничего не приносят.

Очень ярко конфликтующее мировоззрение показано между Павлом Кирсановым и Евгением Базаровым. Прямолинейность и грубость против манер и изысканности. Образы романа «Отцы и дети» многогранны и противоречивы. Но, четко обозначенная Базаровым система его ценностей, не делает его счастливым. Он сам обозначил свое предназначение для общества: ломать старое. А вот как строить новое на разрушенном фундаменте идей и взглядов – то уже не его дело.

Рассматривается проблема эмансипации. Автор показывает это как возможную альтернативу патриархального строя. Но вот только женский образ эмансипе дан неприглядный, совершенно отличающийся от обычной тургеневской девушки. И, опять-таки, сделано это не случайно, а с четким намерением показать, что перед тем, как разрушить что-то устоявшееся, необходимо найти ему замену. Если этого не происходит, то и перемены не удаются, даже то, что однозначно предназначалось для положительного решения проблемы, может измениться в другое русло и стать резко отрицательным явлением.

Роман «Отцы и дети» актуален и сегодня, характеристика героев в нем, своеобразное тому подтверждение. Это произведение собрало в себе самое большое количество проблем, которые ставит автор перед своим поколением. Но и на сегодняшний день многие вопросы тургеневского романа не нашли ответа.

Смысл названия романа Отцы и Дети Тургенева

Роман под названием «Отцы и дети» поднимает животрепещущие темы, которые касаются каждого поколения. Люди рождаются в определенных столетиях, где существуют свои порядки, законы и нормы. С годами все меняется и приобретает другие формы. Родители, выросшие во времена твердых моральных принципов, не могут понять своих детей. Ведь дети выросли в другое время, когда стали зарождаться и процветать новые течения.

Родителям сложно понять своих детей, потому что они научены другим взглядам. Современная концепция повергает их в шок. Они даже воспринимать не хотят новые учения. Для них это несусветная глупость, как для молодого поколения старые принципы. Молодежи не понятно то, что было раньше. Они считают, что воззрения взрослых устарели и совершенно несовместимы с современной жизнью.

Общество отцов – это взрослые люди, имеющие прочный фундамент. Они прекрасно понимают, что такое причинно-следственная связь и пытаются объяснить это юношам. Однако, они не хотят прислушиваться ко взрослым. Мечтают только об одном: познать мир самостоятельно. Взрослые знают, что такое любовь, как можно построить крепкую семью. Они пытаются передать эти драгоценные знания своим детям, но не могут. Потому что те не способны слышать. У юношей есть свои идеалы и примеры для подражания.

Общество детей – юноши, молодые максималисты. Они думают, что отцы глупые и наивные. Даже не думают к ним прислушиваться, имеют свою правду и доказывают ее на каждом шагу. Критикуют любое действие взрослым, ставя все оплошности на вид. Чем очень раздражают старших, которые умудренные жизнью предупреждают об опасности подобного поведения.

Евгений Базаров носитель и основоположник нигилизма. Новое течение моментально захватило молодежь, которая стала активно продвигать идеи Базарова. Отцы пытались образумить детей, предупреждали, что разрушение моральных и культурных ценностей ведет к краху. К сожалению, никто не хотел к ним прислушиваться. В ответ были только упреки в непонимании и незнании устроения современного мира.

Проблема романа – конфликт поколений, который более чем актуален и на сей день. Родители и дети зачастую не могут найти компромисс. Все упорно стоят на своем и уверены в своей правоте. Мало кто задумывается о том, кому нужна эта правота. Ведь она разрушает отношения, из которых уходит теплота, доверие и любовь. На смену этим качествам приходят озлобленность, конфликтность и недовольство.

2 вариант

Произведение «Отцы и дети» затрагивает жизненные проблемы, которые имеют отношение к каждому поколению. Люди появляются в конкретное время, где есть собственные устои, заповеди и порядки. По прошествии лет все изменяется и появляются новые определения и понятия. Отец и мать, появившиеся в эпоху жестких нравственных взглядов, не способны понять собственных отпрысков. Поскольку детвора выросла в иной период времени, когда начали возникать и расцветать незнакомые для родителей процессы.

Старое поколение не может понять собственных отпрысков, так как они обучены новым порядкам. Новые представления вводят их в ступор. Они даже слышать не желают этого. Для них это невообразимая чушь, как для молодежи прошлые убеждения. Молодому поколению не ясно то, что было прежде. Они полагают, что взгляды старших отжили свое и абсолютно не подходят к нынешней действительности.

Евгений Базаров распространитель и родоначальник скептического отношения. Свежее направление мгновенно охватило молодых людей, которые стали энергично внедрять концепции Базарова. Родители хотели заставить образумиться отпрысков, предостерегали, что уничтожение нравственных и культурных традиций приведет к концу. К несчастью, ни одна живая душа не слушала их. На это были лишь обвинения в отсутствии понимания и в неведении как устроена сегодняшняя действительность.

Также читают:

Картинка к сочинению Смысл названия романа Отцы и Дети

Популярные сегодня темы

В своём произведении Гоголь, используя незатейливый сюжет, высмеивает чиновников уездного города. Они вместо заботы о благе горожан, погрязли во взяточничестве и воровстве. Один из них – судья Аммос Фёдорович Ляпкин – Тяпкин.

Прохор Ильич внешне может показаться неуклюжим человеком, но на самом деле это вызвано его военной карьерой и немолодым возрастом. Тимохин достаточно подтянутый, стройный мужчина.

В середине комнаты изображена молодая красивая женщина. Она сидит спиной к окну и держит на руках младенца. Ее малыш крепкий и розовощекий, он радостно улыбается. Большие глаза широко раскрыты

В произведении Н.В.Гоголя «Мертвые души» Павел Иванович Чичиков является главным героем.

«Повесть о настоящем человеке» была написана в 1946 году военным журналистом Борисом Николаевичем Полевым и основана на реальных событиях. Это не просто рассказ о летчике-истребителе,

«Отцы и дети» И. С. Тургенева: если бы молодость знала, если бы старость могла

Большинство творений И.С.Тургенева отражают политические события, происходящие в российском государстве. В известном романе писателя Отцы и дети смысл произведения заключен в отображении наболевших проблем общества.

Критики по-разному трактуют замысел автора. Чтобы составить свое мнение о смысле романа «Отцы и дети», нужно детальнее углубиться в суть описываемых событий.

Краткое содержание

Краткое изложение книги «Отцы и дети» даст лучшее понимание смысла повествования.

История, описываемая в книге, начинается весной 1859 года. Место действия – российская глубинка.

К сведению! Замысел книги родился у Тургенева в Англии, работал писатель над романом в Париже, завершил – в России. Работа над романом заняла 2 года – с 1860 по 1862.

В романе Отцы и дети смысл повествования раскрывается постепенно на протяжении 28 глав.

Главы 1-7

Николай Петрович Кирсанов едет встречать возвращающегося с учебы сына Аркадия с приятелем Евгением Базаровым. По дороге Николай Петрович смущенно признается сыну в том, что живет с крестьянкой Фенечкой.

В имении Кирсановых Базарова знакомят с братом хозяина Павлом Петровичем. Аркадий, познакомившись с Феней, узнает о существовании сводного брата.

Утром, пока Базаров осматривает окрестности, Аркадий описывает родным приятеля, рассказывая о его нигилистических взглядах, отрицании любви, религии, искусства.

Во время завтрака между вернувшимся с прогулки Базаровым и Павлом Петровичем вспыхивает спор. Становится заметна неприязнь собеседников друг к другу.

Главы 8-14

Прошло 2 недели. Все это время между Базаровым и Павлом Петровичем не утихают споры о нигилистах, аристократах.

Евгений и Аркадий отправляются в город навестить знакомых помещиков. Молодых людей приглашают на бал к губернатору, где они знакомятся с княгиней Анной Одинцовой. Княгиня приглашает приятелей к себе.

Главы 15-21

Приехав к Одинцовой, друзья знакомятся с сестрой Анны – Екатериной Локтевой. Аркадию нравится Одинцова, но княгиня симпатизирует Базарову, вызывая у Кирсанова ревность.

У Базарова возникают глубокие чувства к Анне. Но, несмотря на то, что Евгений ей не безразличен, Анна отвергает его.

Приятели покидают имение Одинцовой, отправившись к родителям Базарова. Старики безмерно рады любимому сыну. Но Евгений не собирается оставаться надолго, уехав через 3 дня.

Главы 21-28

Вновь поселившись у Кирсановых, Евгений занимается опытами. Аркадий помогает отцу управлять имением.

Аркадий решает навестить Одинцовых. Базаров сближается с Феней, Однажды, оставшись с ней наедине, целует девушку. Это видит Павел Петрович и устраивает дуэль с Евгением. Базаров ранит Павла Петровича в руку, затем уезжает домой, по дороге заехав в Никольское.

Аркадий, находящийся у Одинцовой и влюбившийся в Катю, просит ее руки у Анны Сергеевны. Приехавший Базаров рассказывает о дуэли, упрекая друга в том, что тот не годится для серьезных дел.

Вернувшись к родителям, Базаров вместе с отцом лечит больных. Во время врачебной практики нигилист заражается тифом. Зная, что умрет, Евгений посылает за Одинцовой, желая попрощаться с любимой. Врач, привезенной Анной, бессилен, Базаров умирает.

Эпилог

Через полгода Аркадий женится на Кате, Николай Петрович – на Фене. Павел Петрович покидает Россию, уехав в Германию. Анна Сергеевна выходит замуж. Лишь родители Базарова постоянно навещают могилу сына, молясь и вспоминая о нем.

Объяснение сюжета

В романе Тургенева «Отцы и дети» смысл названия носит двойственный характер. Отцы и дети символизируют не только непонимание между родителями и детьми, но и борьбу двух мировоззрений.

Смысл конфликта двух поколений – разность интересов, ценностей, неспособность принять чужие взгляды, идеалы.

Помимо темы противостояния поколений, автор поднимает вопросы:

Но основной смысл романа Тургенева – рождение нового явления в обществе – нигилизма, ставящего под сомнение существующие государственные устои. Базаров в глазах автора не только нигилист, но и революционер, новатор, отличающийся новыми идеями, стремлениями.

К сведению! В образе Базарова Тургенев воплотил черты разночинцев-демократов того времени: Белинского, Герцена, Добролюбова, Спешнева, Бакунина.

Роман писался во время «переходного периода». Мир стоял на пороге изменений. Но время таких людей, как Базаров, еще не пришло. Для них нет места в обществе, они лишние.

В чем суть концовки

В романе Отцы и дети смысл финала напрямую связан с проблематикой, затронутой автором.

Если в начале романа Базаров предстает циником, отрицающим моральные устои, то к концу повествования юношу начинают терзать сомнения, противоречия. Влюбившись, герой меняет свое отношение к чувству, казавшемуся ему всего лишь физиологией.

Разочарован он и своим отношением к крестьянам. Оказалось, что от мужиков он также далек, как от аристократов. Перед лицом смерти нигилист вдруг понимает, насколько важны для него родители, семья.

Таким образом, главный смысл произведения отцы и дети – показать насколько теория противоречит реальной жизни. И только неизбежность смерти дала возможность герою понять истинные ценности.

Проблема поколений – тема вечная. На фоне исторических событий она лишь усугубляется. Поэтому смысл романа Тургенева «Отцы и дети» продемонстрировать, насколько этот конфликт естественен. Ведь только прожив жизнь и испытав определенные трудности, дети приходят к взаимопониманию с отцами.

7 секретов «Отцов и детей»

Почему роман Тургенева начинается 20 мая 1859 года? Откуда автор заимствовал воззрения Базарова? Почему нам рассказывают про роковую влюбленность Павла Петровича и кольцо со сфинксом? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске рубрики про секреты великих книг

1. Тайна первой фразы романа

В первой фразе «Отцов и детей» Тургенев точно называет дату начала действия романа:

«— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим…»

2. Тайна комплексов Базарова

Главный герой романа Базаров рассказывает другу Аркадию и читателям о своем происхождении:

«— Хороша герцогиня, — возразил Аркадий, — с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой. — Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук… Ведь ты знаешь, что я внук дьячка.

— Как Сперанский, — прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы».

В подготовительных материалах к роману генеалогия Базарова была обозначена еще более развернуто: «сын доктора, который сам был сын попа». Почему Тургенев дал герою именно такое социальное происхождение?

Это решение глубоко закономерно: оно типично для биографий многих врачей XIX века. Лекарская профессия воспринималась как недостойная дворянина. Как правило, врачами в годы становились дети духовенства (мелкого и среднего). Выпускники духовных семинарий часто шли на медицинские факультеты по разным причинам — кто из желания служить простому народу, кто по квоте правительства, специально рекрутировавшего семинаристов на пустовавшие недобора места на медицинских факультетах. Отец Базарова, Василий Иванович, «сильный был латинист», т. е. хорошо успевал в свое время по латинскому, очевидно благодаря семинарской выучке, но потом служил в армии и выбился в дворяне.

Однако с происхождением Базарова-старшего и отношением к нему его сына в романе не все так просто. Исследователи установили, что в разговоре о себе Базаров самоиронично использует аристократическое именование «лекарь», глядя на себя со стороны, в то время как другие герои романа называют эту профессию «доктор» (или «дохтур»). Все это дает основания заподозрить Базарова в комплексе социальной неполноценности, который, судя по намекам Тургенева, заставляет героя все время возвращаться к этой теме и болезненно обыгрывать ее в разговорах с дворянами Кирсановыми. Цельность личности Базарова оказывается, таким образом, под сомнением.

3. Тайна имени Базарова

Евгений Базаров сообщает Аркадию, что у него день ангела:

«— Поздравь меня, — воскликнул вдруг Базаров, — сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, — прибавил он, понизив голос… — Ну, подождут, что за важность!»

Однако недавно исследователи выяснили, что слова Базарова не соответствуют действительности: 22 июня отмечается день памяти священномученика Евсевия Самосатского, а Евгения — зимой и в марте. Что это — ложь Базарова или недосмотр автора?

Наиболее правдоподобное объяснение этой неувязке — случайная ошибка Тургенева, который, вероятно, проверил по месяцеслову за 1858 и 1859 годы, где под датой 22 июня был ошибочно указан день Евгения Самосатского, причем в алфавитном списке святых в конце около Евсевия стояла дата 22 июня. Другая версия — что Базаров был крещен как Евсевий, но набожные родители звали его Енюшей (Женей) — кажется неубедительной.

4. Тайна сфинкса

Тургенев рассказывает нам биографию Павла Петровича, и в частности говорит о его роковой страсти к некой княгине Р. Влюбленный подарил княгине кольцо со сфинксом — символом загадочности; княгиня умирает и перед смертью возвращает подарок:

«…он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка».

И все-таки — в чем разгадка сфинкса? Чтобы ответить на этот вопрос, зададим его сначала чуть шире: зачем вообще Тургеневу понадобился сам сюжет с прошлой влюбленностью Павла Петровича?

Дело в том, что, рассказывая историю Павла Петровича и Базарова параллельно, сталкивая героев-антагонистов, Тургенев намекает, что сталкиваются они не только потому, что принадлежат к двум разным поколениям и двум конфликтующим политическим лагерям, но еще и потому, что в них много общего. Они двойники, их характеры «зазеркалены» с помощью целой системы дублетных мотивов: оба следуют жестким жизненным принципам, у обоих происходят любовные неудачи, обернувшиеся психологической травмой, оба бросают любовные взгляды на Фенечку и, наконец, оба поклоняются фетишу — каждый своему.

Фетиш Павла Петровича — это идеал роковой и с «загадочным взглядом» Нелли Р. Хотя она перечеркнула сфинкса, дав поклоннику понять, что «загадки» нет, Павел Петрович никакого урока из этого не извлек. Он не избавился от страсти к мертвой княгине, продолжая искать ее образ в женщинах, и непостижимым образом нашел его в Фенечке.

Базаров, штудирующий анатомию глаза, в «загадочный взгляд» не верит, но поклоняется иному фетишу — вере в свою полезность для русского мужика, который на самом деле его не понимает и принимает за «шута горохового». Хотя в романе слово «сфинкс» не вложено в уста Базарова, его отношение к народу передано через другое витиеватое сравнение с мистическими персонажами готических романов Анны Ратклифф: «Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает». В 1862 году в письме Павлу Анненкову Тургенев уже напрямую уподобил русский народ «сфинксу», а в 1878 году даже сочинил стихотворение в прозе «Сфинкс» — ровно об этом.

5. Тайна мировоззрения Базарова

Нигилист Базаров размышляет:

«А я думаю: я вот лежу здесь под стогом… Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет… А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, хочет тоже… Что за безобразие! Что за пустяки!»

Все хорошо помнят материалистические взгляды Базарова: герой отрицает романтизм, религию, напирает на приоритет ощущений и рефлексов, советует Николаю Петровичу прочесть модную тогда книгу «Материя и сила». Но что нигилистического в его мыслях под стогом?!

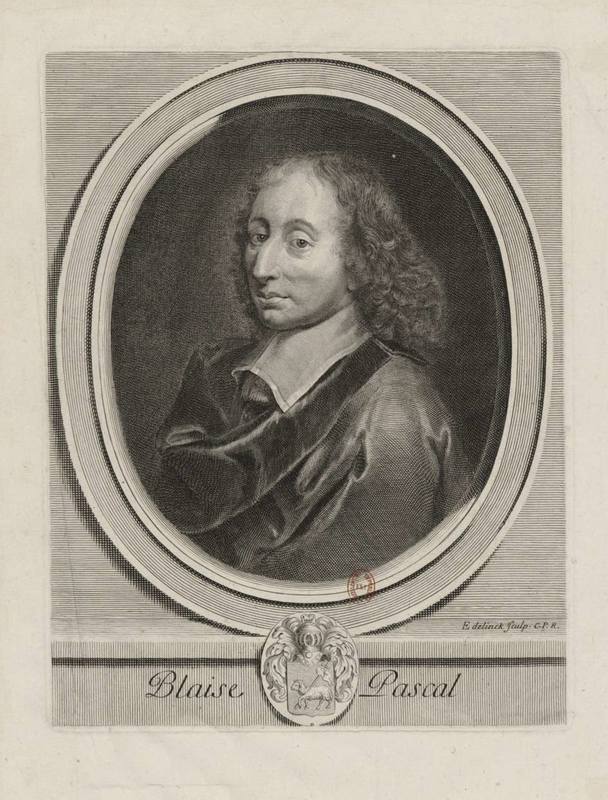

Материалистические воззрения героя Тургенев заимствовал из статей Чернышевского, Добролюбова и отчасти Белинского. Но исследователи установили, что у его размышлений под стогом — совсем иной источник: это скептическая философия Блеза Паскаля (которым писатель восхищался). Прочувствованный монолог Базарова восходит к следующему отрывку из «Мыслей» Паскаля:

«Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мной следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом… Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть…» Цитируется в переводе П. Д. Первова 1888 года.

Оказывается, что, описывая воззрения Базарова, Тургенев подмешивал к материализму Чернышевского — Добролюбова еще и совсем иную философию из почтенной европейской традиции. Очевидно, что этим и другими философствованиями Базаров после вспышки страсти к Одинцовой отчасти опровергает сам себя — свое полное отрицание духовной и метафизической стороны жизни.

6. Тайна бреда Базарова

Базаров умирает, и его предсмертные слова прерывает бред:

«Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…»

При чем тут лес? Понятно, что в бреду и не такое скажешь, но это бред не настоящий, а литературный — значит, должна быть разгадка.

И вот она: лес в бреду Базарова — из его же собственных предыдущих слов. В XVI главе в споре с Одинцовой герой красноречиво отстаивает, как ему кажется, научный, правильный взгляд на человека, в котором индивидуальная психика теперь не играет никакой роли:

«…Изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой».

Круг замыкается: лес, состоящий из множества деревьев, превращается в символ не просто отдельно взятого человека (Одинцовой или Павла Петровича), который оказывает герою сопротивление, но и бездонной человеческой психики, подсознания, какие Базаров силится, но не может постичь, потому что не понимает, зачем их изучать по отдельности. Именно поэтому перед смертью Тургенев заставляет его снова видеть лес — этот символ непознаваемости чужой души. Ведь и по русской пословице, чужая душа — темный лес.

7. Тайна смерти Базарова

Базаров умирает от тифозного заражения:

«Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно… ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался».

Почему Базаров умирает именно так? Эта запоминающаяся деталь открывает пути к ответу на один из главных вопросов для тургеневедов — кто именно был прототипом Базарова. Ответов на этот вопрос несколько, и многие из прототипов связаны с врачеванием и борьбой с эпидемиями.

После выхода романа в 1862 году Тургенев обмолвился об одном из прототипов — провинциальном докторе Дмитриеве, случайном попутчике, который рассказывал писателю в вагоне поезда Петербург — Москва о новом средстве борьбы с сибирской язвой. Очень скоро Тургенев узнал, что Дмитриев умер, что, очевидно, повлияло на складывание финала романа со смертью героя.

Споры об иных прототипах главного героя не утихали более ста лет, пока в 1984 году Патрик Уоддингтон не опубликовал хранившуюся в частном парижском архиве записную книжку Тургенева с подготовительными материалами к роману. Оказалось, что, задумывая главного героя летом 1860 года, Тургенев держал в уме «смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского». Если черты известного критика Николая Добролюбова современники разглядели сразу и сломали на этот счет много копий, упрекая писателя в злой иронии по отношению к умершему в 1861 году автору статьи «Темное царство», то о других упомянутых персонах никто не догадывался. Иван Васильевич Павлов, врач, литератор, знакомец и сосед Тургенева по Спасскому-Лутовинову, был остер на язык и славился своими резкими суждениями о литературе, что и пригодилось писателю. Наконец, Василий Григорьевич Преображенский, молодой земский доктор и сын управляющего имениями брата писателя, мог запомниться Тургеневу своей самоотверженной борьбой с холерой, которая разразилась в соседнем со Спасским уезде в 1855 году и приводила писателя в ужас.

Наконец, сама фамилия Базаров была в конце годов на слуху — в Туле профессором Духовной академии был Иоанн Григорьевич Базаров, а его сын, Иоанн Иоаннович, с 1844 года был священником русской церкви по Франкфурте-на-Майне и духовником дочери одного из великих князей. В 1869 году Тургенев лично с ним познакомился в Штутгарте.