Что означает понятие человек в истории

Кто такой человек: теории происхождения, отличия от животных и потребности

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. На протяжении всего существования человеческого вида люди пытаются ответить на вопросы: «кто такой человек», «откуда он появился и для чего».

В связи с этим родилось множество теорий как в научном, так и в эзотерическом контексте. Какая из них верная, каждый решает сам.

Определение человека — кто это такой

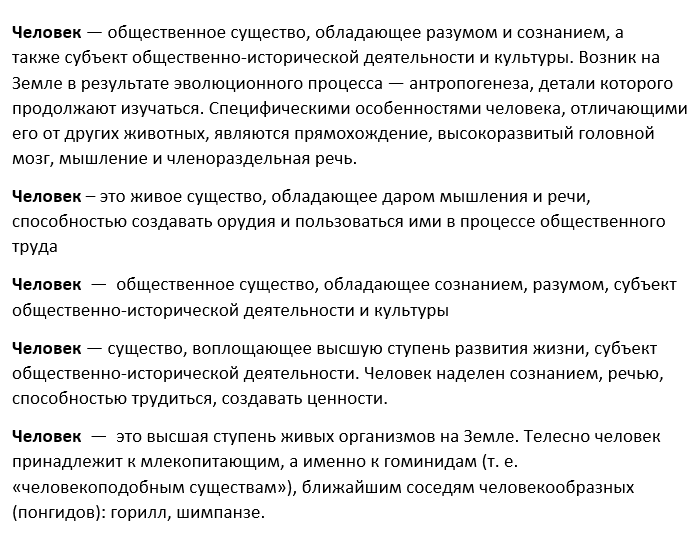

Итак, мы принадлежим к роду «Homo Sapiens», что в переводе означает «человек разумный». Существуют различные определения человека, из них самое часто встречающееся следующее:

Человек – это робот биологического типа, являющийся венцом исторической эволюции. Социальное существо, наделенное разумом, речью и психическими возможностями, стоящее по своему развитию выше всего живого на земле.

Но оно вовсе не единственное. Дело в том, что в каждой области знаний есть свое определение (в философии, в обществознании, в социологии, в биологии, в антропологии).

Вот еще несколько определений, которые в общих чертах позволяют сформировать понимание кто есть такой человек:

В следующем видеоролике приводится очень познавательный диалог, который наглядно демонстрирует всю глубину (сложность) понятия «человек»:

Лично мое мнение таково: познать самих себя нам не дано по определению (целостная система понять саму себя не может). Но можно изучать этот вопрос и узнавать больше о том, чем мы отличаемся от животных, откуда мы появились, почему мы так себя ведем и так далее.

Теории происхождения человека

Определенного ответа на вопрос о происхождении человека нет: мнения по этому поводу разделились, и каждый верит в свою версию, удобную для понимания. На сегодняшний день есть три основные теории возникновения людей на планете Земля:

Последнему тоже стало в какой-то момент одиноко и он попросил творца создать ему еще одного человека. Так появилась Ева. Ну, а дальше вы знаете. Они согрешили и были изгнаны из Рая, стали жить своей жизнью и рожать детей. Поэтому эти двое считаются родителями всего человечества, а все люди – братьями и сестрами.

Есть же такое мнение, что за нами наблюдают инопланетяне? Смотрят, как человек живет и развивается (но в последнее время деградирует), ждут пока мы до конца эволюционируем, чтобы признаться нам, что люди – всего лишь эксперимент.

Последние, в свою очередь, считаются нашими близкими родственниками, ведь, по мнению Дарвина, человек разумный (homo sapiens) произошел именно от них. Превращение обезьяны в разумное существо началось в том момент, когда она взяла в руки палку – первое орудие труда, чтобы достать ею плод, висящий на дереве.

Если говорить более научным языком, то эволюция началась благодаря трудовой деятельности, развивающей психические способности. Действия заставляют думать, а значит, развивать мозг.

Чем человек отличается от животного

Чтобы понять отличия между человеком и животным, нужно обратить внимание на такие вещи:

В этом плане животным везет: отсутствие осознанности избавляет их от кучи переживаний и психических расстройств. В отличие от людей.

Если говорить коротко, то человек в отличие от животных ходит на двух ногах, умеет трудиться, создавать нечто новое, мыслить, говорить, чувствовать и имеет широкий спектр потребностей, мотивирующих его к развитию.

Основные потребности человека

Потребность человека – это некое психическое состояние, вызывающее чувство дискомфорта. Другим словом – нужда, толкающая на определенные действия, ее удовлетворяющие.

Потребности можно разделить на осознанные (чувство голода) и не осознаваемые. Последние отличаются тем, что человек не знает чего хочет, но испытывает негативные эмоции.

Существует много различных классификаций потребностей, но самая популярная из них принадлежит Абрахаму Маслоу – американскому ученому. Он расположил их от самых низших, биологических нужд до высших, духовных:

Первые две потребности считаются низшими. Они нужны нам просто для того, чтобы существовать как биологическому виду, индивиду, организму.

Последние три уже характеризуют личность, которая хочет расти, осознает свою уникальность и хочет ее развивать. Это высшие потребности.

Но нужно помнить, что высшие потребности не появятся у человека, если низшие останутся неудовлетворенными. Грубо говоря, вы явно не сможете думать о саморазвитии и любви на пустой желудок.

А.Маслоу говорил о том, что чем выше «по рангу» потребности, которые испытывает индивид (что это такое?), тем более он активен в обществе и тем здоровее его личность в психическом плане.

Насколько человек разумный

Можно считать себя, кем угодно – обезьяной, слезшей с дерева, душой, живущей в телесной оболочке или потомком инопланетян, но открытым остается один вопрос: а так ли разумен человек, как об этом пишут и говорят?

Несомненно, именно человек является двигателем прогресса, но вместе с этим он уничтожает себя продуктами своей же деятельности. Придуманные некогда товарно-денежные отношения часто лишают его разума, толкая на поступки, нарушающие права человека (что это?), а иногда и лишающие жизни. Такое не совершают даже бездумные животные.

Падение нравственности и морали в погоне за удовлетворением своих низменных желаний свидетельствуют также об упадке уровня осознанности. Кстати, ненасытность этих желаний и рождает прогресс (вы купили десятый Айфон, но ваша удовлетворенность продлится недолго, так как скоро выйдет новая версия).

Зачем в деревне интернет, если там никогда не было света и газа? Зачем что-то строить на Марсе (лететь к черту на кулички, тратя бешеные деньги), если в Африке нет чистой воды, и от этого гибнут люди? А ГМОшные продукты? Надоел обычный человеческий облик и хочется третью ногу? Таких вопросов на самом деле очень много. И именно они заставляют задуматься о разумности людей.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (7)

Автор откровенно насмехается над теологической теорией происхождения человека, — «. сначала он сотворил землю, природные стихии и животных, затем ему стало скучно и бог сотворил Адама», называет ее фантастичной когда говорил о более фантастичной теории палеовизита.

Что это за определение в котором человек именуется биологическим роботом? Робот — это искусственно созданная машина, человек же появился в результате долгой эволюции, прошёл путь от простейшей бактерии и поумнев первым, завоевал планету.

Есть разные версии происхождения человека. Конечно, хочется верить, что мы создания Господа, а не эволюционировавшие обезьяны 🙂

В начале про теории того от куда произошли люди, «Богу стало скучно» и Он сотворил человека это крайне неверное представление о мотивах Творца. У Бога была и остаётся четкая прописанная цель сотворения человека «для Славы Своей». Но человек может явить Славу Творца только через усыновление. Как сын являет славу родителей через свои поступки, которые говорят о том что родители хорошо воспитали сына, так и каждый из людей, через усыновление Богом, может явить своей жизнью Славу Творца, Который через усыновление становится Отцом а не Творцом для человека.

Человек разумны,(животное) стал таим, какой он есть, благодаря огню,огонь и есть источник умственного развитья человеческого ума, и способность творить всего чего мы достигли, из всех живих существ, только он один может с огнем обращаться без страха, хотя возможно так было не всегда, он победил сначала в себе страх, а уж потом, победил и огонь.

Всё просто. Я давно догадывался кто есть человек или люди. А сейчас осознал окончательно. Мы люди есть как и все существа во вселенной, неважно похожий ты на обезьяну, собаку или жабу, это второй вопрос.

Если откинуть в сторону все эти предположения и схожести с кем то, то человек или люди все или кошки и собаки и все остальные — мы просто создатели и разрушители и то и другое. Нет такого существа во вселенной который хоть раз не разрушил что то или не создал, хотя бы в мыслях.

Мы все и то и другое и нам не дано выбрать что то одно, возможно потому что Бог и Дьявол если существуют и создали вселенную и миры точно такие же создатели и разрушители. Или может один создаёт, второй для разрушения придумывает что то опасное для равновесия вселенной. Видимо вселенная не безгранична, и у них Нет такой возможности, чтобы давать всем только расширяться и размножаться и постоянно жить.

Но Бог с Дьяволом придумали вселенную для того чтобы очень долгое время она существовала. Разница во времени. Мы создаём на 100 лет себе подобных, или строение на 500 лет. А Бог создаёт на миллиарды миллиардолетий. И мы всё таки ему подобны, как возможно и все существа во вселенной.

Другой вопрос если Бога Нет и Дьявола тоже. Тогда мы просто появились по природе, но это не отнимает у нас возможность создавать. И всё таки я склонен верить, что это всё создавалось разумным существом и всё было продуманно до мелочей, иначе не было бы спокойствия а был бы только ХАОС. Разве сама вселенная могла просчитать всё до таких мелочей? Я думаю Нет.

3. ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕК» И УРОКИ ЭТОЙ ИСТОРИИ

3. ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕК» И УРОКИ ЭТОЙ ИСТОРИИ

О «человеке» каждый имеет более или менее отчетливое представление. Человеческое существо резко отличается от всякого другого, и отличить его от всех других не так уж сложно.

Но не так легко образовать понятие, которое выражало бы самую суть его специфической природы.

Уже первая попытка выработать теоретически продуманное определение понятия «человек» (мы имеем в виду определение гениального Аристотеля, согласно которому человек есть «животное политическое») абсолютно необъяснима с помощью пресловутого абстрактного тождества. Более того, принцип этот здесь самым явным образом нарушается и игнорируется. Элементарный анализ аристотелевского определения показывает, что сама операция «отвлечения общего» предполагает какое-то иное, более глубоко запрятанное соображение, на основании которого Аристотель вообще принимает во внимание лишь нетрудящегося гражданина города-республики. Для Аристотеля лишь этот гражданин есть «человек». Только его способ существования расценивается как «человеческий».

Иными словами, сама операция «отвлечения общего» предполагает, что предварительно, на каком-то ином основании, очерчен круг единичных явлений, от которых затем отвлекается «общее». Современному читателю не нужно объяснять, что это за основание. Важно лишь, что это основание выработано вовсе не согласно закону абстрактного тождества, а в его нарушение, и зависит от гораздо более сложных мотивов, носящих отнюдь не формальный характер.

И если посчитать, что Аристотель в данном случае внес в науку «антинаучные» соображения, нарушив в угоду «классовых интересов» интересы «чистой науки», выражаемой якобы принципом абстрактного тождества всех людей друг другу, то пришлось бы посчитать за более «объективных» теоретиков идеологов раннего христианства. Эти и раба считали «человеком» и пытались выработать понятие о человеке, обнимающее всех людей без изъятия. В их определении принцип абстрактного тождества был соблюден, но от этого их «обобщение» отнюдь не представляло собой шаг вперед по сравнению с определением Аристотеля. Скорее наоборот. И уж, конечно, их абстракция «человека» не перестала зависеть от «вненаучных» мотивов. И здесь поэтому вовсе не принцип «тождества», а какой-то совсем иной принцип обусловил тот факт, что в «понятии» были указаны именно такие, а не иные «признаки».

Этого вполне достаточно, чтобы показать, что процесс образования понятия на самом деле всегда определяется вовсе не принципом абстрактного тождества, а совсем иными законами, которые формальная логика вообще не желает считать законами развития логического познания, законами процесса образования понятия, его изменения, его эволюции в истории мысли.

Это и есть законы диалектического развития познания, которые осуществляются во всеобщем ходе познания независимо от того, признают их законами «логики» или не признают. Это обстоятельство установил впервые диалектик Гегель, определив их как законы «разума», как подлинные законы, по которым протекает рождение и развитие понятий.

Факты, которые мы привели, показывают пока лишь, что принципа абстрактного тождества попросту недостаточно, чтобы в соответствии с ним объяснить или образовать «понятие».

Как бы не различались между собой многократные попытки выработать «всеобщее понятие» относительно «сущности человека», как бы не различались методы, с помощью которых это понятие старались выработать, и результаты, полученные с их помощью, все они отягощены одним предрассудком метафизического мышления. И этот предрассудок, без сознательного преодоления которого было невозможно придти к действительному понятию «сущности человека», заключался в том представлении, что пресловутая «сущность» может и должна быть обнаружена в ряду тех абстрактно общих черт, которыми обладает каждый представитель человеческого рода, взятый порознь. И Локк, и Гельвеций, и Кант, и Фейербах одинаково полагали, что задача в конце концов сводится к тому, чтобы выделить «абстракт, присущий каждому индивиду», чтобы в ряду этих общих каждому единичному человеку «признаков» обнаружить такой из них, который выражает «сущность» каждого человека.

Лишь Маркс и Энгельс впервые поняли, что ложна как раз эта методологическая установка и что «сущность человека» бесполезно искать среди абстрактно общих каждому индивиду определений по той причине, что она вовсе не там находится.

Нетрудно заметить, что такая логическая установка переворачивает на голову все традиционные представления об отношении абстрактного к конкретному и предполагает диалектический характер отношения «общего» к «единичному».

Эти две проблемы (абстрактное-конкретное и общее-единичное) в данном пункте переплетаются между собой органически. Рассмотрим это обстоятельство повнимательнее.

Читайте также

1. Человек и история

1. Человек и история Человек в истории существует в двух основных ипостасях — как ее «предпосылка» и одновременно как ее «результат». И понять человека, его прошлое, настоящее, а в какой-то степени и будущее, его эволюцию и мотивы деятельности, равно как и понять историю,

I. История философии истории

I. История философии истории Хотя нас главным образом интересует современное положение философии истории, однако для надлежащего его понимания мы необходимо должны обратиться к обозрению прежних эпох, в которых оно коренится или которым оно противоречит.В XVIII веке, в

3. Развитие понятия «философия истории»

3. Развитие понятия «философия истории» Итак, придумав термин “философия истории”, Вольтер, а вместе с ним и другие представители классического рационализма XVIII века, по существу, лишили историю ее философии, сведя философию истории к философии естествознания. Но, если

Уроки истории этики

Уроки истории этики Швейцер исходит из убеждения, что среди сил, формирующих действительность, нравственность является самой первой. Соответственно «история этической мысли — наиболее глубинный слой всемирной истории» (с. 103). В ней надо искать интеллектуальные корни

2. Неясность понятия «человек»

2. Неясность понятия «человек» Понятие «человек» является типичным примером содержательно неясного понятия. Неточность этого понятия, т. е. круг тех объектов, к которым оно применимо, совершенно незначительна, если она вообще существует. Круг людей резко очерчен.

8. Человек и история

8. Человек и история Понимание человека как в его сложившихся к настоящему моменту признаках и свойствах, так и в представлениях, характерных для русской религиозной философии, возможно лишь в пределах исторического подхода.Данное обстоятельство, в его постоянно

Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса

Человек и история в экзистенциальной философии Карла Ясперса Вступая в последнее десятилетие XX века и подводя итоги столетнего философского развитие, мы можем, мне думается, среди наиболее выдающихся мыслителей, назвать немецкого философа Карла Ясперса.Карл Ясперс

3. История и философия истории

3. История и философия истории Понятие историиТермин «история» имеет свой общенаучный смысл, который означает последовательную смену состояний любого объекта, способного развиваться во времени. В этом значении слова, не содержащем ничего специфически общественного, мы

2. Разъяснения, необходимые для определения понятия истории философии

2. Разъяснения, необходимые для определения понятия истории философии Указанное уже выше положение, что существует лишь одна истина, еще абстрактно и формально. В более же глубоком смысле исходным пунктом, конечной целью философии является познание, что эта единая истина

3. Выводы относительно понятия истории философии

3. Выводы относительно понятия истории философии Философия, таким образом, есть развивающаяся система, и такова также история философии; это – тот основной пункт, то основное понятие, которое выяснит нам даваемое мною изложение этой истории. Чтобы пояснить это положение,

Глава первая Основные предпосылки и понятия философии истории

Глава первая Основные предпосылки и понятия философии истории 1 Философия истории определяется тремя основными своими задачами. – Во-первых, она исследует первоначала исторического бытия, которые вместе с тем являются и основными началами исторического знания,

Уроки Истории.

Уроки Истории. Мысль о том, что Историю не обманешь (не «выпрыгнешь на ходу», не «перескочишь» через ее вехи), все более утверждается в нашей жизни. Увы, лишь после того, как российское общество, все мы не раз и очень жестоко поплатились за пренебрежение исторической

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ МАТЕРИИ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ МАТЕРИИ Понятие материи — зародилось во времена древней Греции. Причём произошло это — не одним махом, а постепенно. Понятие: материя — было не простым для изобретения, хоть нам оно и кажется, на первый взгляд, простым (т. к. оно для нас

История и философия истории

История и философия истории Философия истории представляет собой философскую интерпретацию исторического процесса. Элементы философского осмысления истории содержались еще в античных философии и историографии. В средние века философское исследование истории не

Человек как личность в историческом процессе

Итак – что есть история? Я определил бы историю как непрерывную цепь событий, происходящих во времени, осмысливаемых и фиксируемых человеком. Историю можно определить также и как накопление человеческим обществом опыта, необходимым условием чего является объективный анализ событий и практическое применение полученного опыта. Является ли человек в этом процессе инертной составляющей, одним из множества винтиков механизма или же он есть главнейшая движущая сила исторического процесса и главное действующее лицо? Уже то, что осмысление исторического процесса является исключительно прерогативой человека, говорит о его главенствующей роли. Сразу же нужно оговориться, что большинство людей слишком мало стремится осмысливать исторические события и тем более – учиться на них, предоставляя это право узкому кругу лиц – историкам, археологам и другим представителям ученого сообщества. Человеку вполне достаточно того, что он имеет некое представление (часто – смутное) о некогда происходивших событиях и уже на основании этого он может считать себя интеллектуалом; многие при этом предпочитают обходиться вообще без какого-либо знания о прошлом, не говоря о его осмыслении.

Но действительно ли история творится людьми или они лишь просто атрибут этого процесса, некая декорация к спектаклю? Вопрос, на самом деле, сложный. История – это события, происходящие во времени, время же течет независимо от человека. Что бы ни делал человек (общество), это никак не влияет на ход времени. История как наука лишь только фиксирует события и имена, и она равнодушна к личности, но история оживает в нас самих, когда она передается нам как память и как опыт прежних поколений и неопровержимо то, что наши поступки сегодня несомненно определяют ход будущих событий, которым еще только предстоит быть вписанными в историю.

Для того, чтобы в полной мере осознать смысл исторического процесса, необходимо ответить на важнейший вопрос – конечна ли история или же она должна восприниматься нами как путь бесконечного развития человечества? Без ответа на этот вопрос невозможно определить значимость личности человека и его роль – не в общих, отвлеченных понятиях, а применительно к сегодняшней ситуации. Вопрос может ставиться только таким образом – «Что значу именно я и какова моя роль? Каков смысл моего существования? Кто я есть и зачем я?».

Материализм может рассматривать историю только как бесконечный процесс, в противном случае вся материалистическая философия теряет под собой основу, идеи гуманизма и рационализма так же становятся несостоятельными; найти оправдание своему существованию материализм может только в бесконечности истории, в никогда не завершающемся прогрессе. Но даже с точки зрения логики бесконечный прогресс – это полный абсурд и утопия, бессмысленность. Как можно вообще представить себе бесконечное развитие? Бесконечный прогресс науки и техники требует все новых и новых научных открытий и технических достижений, независимо от того, на какой вершине своих достижений этот прогресс будет находиться в любой отрезок времени, пусть даже и через миллион лет. Но, вместе с тем, бесконечный ход истории требует и бесконечного развития человеческого общества, прежде всего – в сфере социальной. Бесконечное совершенствование взаимоотношений людей друг с другом, сосуществование различных человеческих этносов, культур в конечном итоге должно привести к соединению в один этнос и одну, общую для всех, культуру; всё многообразие религий или должны будут быть полностью отвергнуты, или же трансформироваться в одну суперрелигию, основой для которой неизбежно должна будет стать всё та же материалистическая философия. В бесконечно развивающемся обществе неизбежно должна быть отвергнута сама идея существования высшего Начала – Бога и Божьего откровения, потому что бесконечно развивающийся человек сам неминуемо должен будет достичь состояния божества и здесь идея бесконечного прогресса должна будет столкнуться с неразрешимым парадоксом – достигнув совершенства, человек уже не сможет развиваться дальше, потому что совершенство есть Идеал, не требующий дальнейшего развития, а это означает, что так или иначе, но прогресс в какой то момент должен затормозиться из-за того, что дальше уже просто некуда будет развиваться, потому что идея развития будет требовать от человека превращения его из существа материального в нематериальное – не ограниченное никакими возможностями и пространством, так же как и временем (у Айзека Азимова в его «Академии» описывается подобный сценарий развития общества) – стоит ли говорить о том, насколько абсурдны такие идеи? В действительности же мы, живя в сугубо материалистическом обществе, живем только лишь сегодняшним днем и сегодняшними проблемами. Материализм противоречит сам себе, потому что, провозглашая идею бесконечного развития, принуждает нас при этом жить только лишь ради выживания в настоящем при постоянном страхе за свое будущее – не за то будущее, которое настанет после нас, а всего лишь за завтрашний день, который из-за наличия в мире проблем и угрозы полного ядерного уничтожения, может и не наступить (О каком бесконечном прогрессе может идти речь, когда мир постоянно живет в предчувствии неминуемой всеобщей катастрофы!). Мы не живем мыслью о том, что будет через тысячу лет после нас и каким будет общество, когда нас уже не будет. Нам важно то, как мы живем сейчас и каким сейчас является наше общество, и при этом мы видим, что будущее мира вообще мало заботит кого-либо из тех, кто этим миром управляет – они хотят властвовать именно сегодня и подстраивают всё человечество под идею своего всевластия.

Человека как личность определяет то, что он является носителем образа Бога в мире, этого Бога отвергающем. Общество, отвергающее Бога будет стремиться иметь над личностью власть деспотическую, добиваясь от нее отказа от ее права на внутреннюю, духовную свободу, предлагая взамен свободы, не имеющие никакого отношения к внутренней свободе человека. Свобода, предлагаемая извне, не есть свобода – это просто разрешение делать что-либо, но при такой свободе человек не перестает быть рабом. Непрерывный прогресс не замечает человека как личность, да это и не нужно – человек, присутствующий в этом прогрессе лишь ничтожную долю бесконечности, должен исполнить свою роль всего лишь как инструмент, винтик всеобщего механизма, который со временем легко может быть заменен другим. Человек должен сделать свое дело и уйти, и при этом никто не заметит и не оценит того, что он делает, как не оценивает человечество труда отдельного клерка, рабочего фабрики или земледельца. В обществе бесконечно развивающегося рационализма человек не может быть кем-либо, быть личностью – он может представлять из себя лишь усредненное «нечто», лишенное осознания себя как личностного «я» и превращенное в безликое «мы». Бесконечный прогресс не может иметь цели – она теряется где-то в бесконечности будущего и, по сути, цель не только никогда не сможет быть достигнута, но не может быть и обозначена – вот почему идея бесконечного прогресса является бессмысленной утопией и абсурдом.

Исторический процесс только тогда может иметь смысл, когда он имеет высшую цель, осознаваемую и достигаемую обществом равных в своей значимости (но не в положении) друг для друга личностей. Когда общество имеет только лишь ничтожную часть своих членов как обладающих реальной ценностью по сравнению с другими членами общества, в силу своего высокого общественного положения и интеллектуальной полезности, то цели для этого общества будет устанавливать именно это меньшинство и в результате всё общество в целом будет трудиться для того, чтобы своих целей достигали только единицы, причем не в неопределенном будущем, а сейчас, остальные же автоматически переходят в разряд расходного материала. Существование общества, живущего ради блага единиц вообще теряет какой-либо смысл, потому что само оно остается бесцельным и человек в таком обществе неизбежно должен ощущать бессмысленность своего существования, нацеленного исключительно на выживание без присутствия какой-либо высшей идеи и цели. У нас есть новые научные открытия, но нет прогресса в развитии межобщественных, межгосударственных отношений и его нет в отношениях человека с человеком – несмотря на все научные открытия и технический прогресс современное общество не прогрессирует, а деградирует, прежде всего – в отношении духовном и нравственном. Для всеобщего прогресса необходимы объединенные усилия всего человечества, но именно это для нашего общества и недостижимо.

Весь исторический процесс только тогда обретает смысл, когда он мыслится не как бесконечная череда событий и действий человека, направленных на улучшение своего бытия, а как имеющий свое конечное завершение вне времени и пространства в Боге. Только при такой постановке вопроса личность каждого отдельного человека обретает непреходящую ценность, а его жизнь – осмысленность и цель.

Если история конечна, то тогда перед всеми нами встает два вопроса: «Какова цель существования человечества в целом и человека как личности?» и «Что будет после завершения истории?». Если человек пришел в мир из небытия, то и уйти он должен также в небытие, в пустоту – при такой постановке вопроса наше существование лишается вообще какого-либо смысла и целью жизни каждого человека может быть только одно – взять от этой жизни как можно больше, пока он жив и при этом не должны иметь значения никакие нравственные критерии, поскольку жизнь человека при этом должна определяться только его же собственным эго. Общество для него – всего лишь арена, где он борется за свое существование в соответствии с теорией естественного отбора, где наибольшими благами пользуется сильнейший. Именно рационализм должен занимать в таком обществе главенствующее положение, духовность же вообще теряет всякий смысл и не является не то, чтобы необходимой, но становится даже излишней, поскольку она не соответствует идеям рационализма.

Современная наука пытается представить историю – особенно ее начало – как цепь случайных событий, непостижимым образом слившихся в совершенную гармонию. Всё существующее произошло из ничего; химические соединения каким-то образом породили белковые, появилась (одна-единственная!) первая живая клетка, из которой впоследствии и развилось всё существующее ныне многообразие мира, в том числе и человек. Всё, исходящее из ничего, гораздо труднее признать, чем всё, исходящее из единого Источника, высшего Разума, о чем свидетельствует предельно разумное устроение материального и животного мира, а также и самого человека, как наиболее совершенного из всех творений.

Отношение общества, во главе которого стоит государственная власть, к отдельному человеку как к личности, так же, как и собственная самооценка человека, напрямую зависят от осознания того, что есть человек – или он творение высшего Разума, или же продукт эволюции. Если он – творение Бога, то это определяет и более ответственное отношение человека к самому себе, к поиску смысла своего существования и своего предназначения, так как Бог не творит что-либо бесцельно и, конечно же, как Творец, Он имеет неотъемлемое право на отношение человека к Себе как к Творцу, как к высшему Эталону добра, любви и принципов нравственности. Творческое начало в человеке должно осознаваться и самим человеком, и обществом, как его богоподобие – именно так должно культивироваться в обществе осознание человеческой личности как высшего приоритета, где личность стоит неизмеримо выше самого общества и является для этого общества не средством достижения благ, а их целью. Повторяю – целью всяких благ должно быть не общество, а отдельная личность, в противном случае общество формирует из себя стадо, состоящее из среднестатистических серых единиц, а не из личностей высшего порядка.

Если следовать теории эволюционного развития человека, то такая теория не может приниматься как что-либо заслуживающее внимания, так как, в таком случае, как уже было сказано выше, придется признать, что эволюционный процесс должен длиться бесконечно, что само по себе абсурд – бесконечным не может быть вообще какое-либо развитие – и такое развитие должно было бы привести к тому, что человек в конечном итоге должен все-таки достичь состояния совершенства и сам стать Богом, но здесь-то и выявляется наглядное противоречие материалистического воззрения – общество стремится к тому, чтобы человек стал Богом, но при этом отвергает Бога, который уже есть. Да и невозможно развитие человека и общества в плане социальном и интеллектуальном без развития в плане духовно-нравственном – достижение материального благополучия при полном отвержении духовно-нравственных принципов есть ни что иное, как деградация, а не развитие.

Жизнь отдельного человека – тоже своего рода исторический процесс, длящийся от рождения до смерти, но история одной человеческой жизни ничтожно мала в сравнении с общемировой историей, хотя для самого человека именно его жизнь является для него намного важнее, чем история всего мироздания. Почему-то человек не наполняется глубоким осознанием важности мировой истории и происходящих в ней событий настолько, чтобы считать свое собственное существование ничего не значащим в сравнении с процессами, происходящими в мире. Для человека гораздо важнее этапы его собственной жизни, чем этапы мировой истории – его память отмечает, как он первый раз пошел в школу, когда он обрел семью, рождение детей, этапы карьеры – всё это для него гораздо важнее, чем государственный переворот, совершившийся где-то в другой стране или цунами, обрушившееся на какой-либо остров на краю света. Почему так происходит и почему мы не проникаемся важностью событий глобальных так, как проникаемся событиями, пусть и не такими грандиозными, но происходящими в нашей собственной жизни и имеющими непосредственное отношение не к кому-либо другому, а к нам лично?

В идеале человеческое общество должно быть обществом людей, духовно свободных, осознающих смысл и цель своей собственной короткой земной истории, а это означало бы, что для такого общества главным приоритетом должна стать ценность для общества каждой человеческой личности, где всё совершается исключительно в её интересах, а не в интересах безликого общества, которые в большинстве своем интересам отдельной личности противоречат, так как эти интересы игнорируются ради достижения целей, не соответствующих высшему предназначению человека. Но мы живем не в таком обществе, где главенствующее положение занимали бы духовно-нравственные принципы, напротив – мы живем в обществе, эти принципы отвергающем ради рационализма; мы живем не в обществе свободы, но в обществе необходимости – а значит, в обществе, являющимся для отдельной личности диктатором, где личность не цель, а средство; человек принуждается обществом делать то, что противоречит принципам духовной свободы – вот почему современное общество стремится обезличить человека, усреднить его, окрасить его в серый цвет, общий для всех – быть отличным от остальных является преступлением против общества, воспринявшем только те ценности, которые способствуют обезличиванию человека.

Человек как личность для рационализированного материалистического общества является проблемой, поскольку личность всегда претендует на право, которым общество/государство имеет склонность пренебрегать. Понятие же неотъемлемого права личности на что-либо исходит не от желаний человеческого эго: «Дайте мне то, что я хочу, потому что вы обязаны мне это дать!», а из осознания человеком своего неотъемлемого права на духовную свободу, достоинство, уважение, соблюдение его интересов, право на значимость человека для общества как личности, а не как безличного «я». Недопустимо подавление личности обществом в угоду эфемерному «общественному благу». Общество не только должно признать право личности на духовную свободу, но и определить для себя эту свободу как наиважнейший из приоритетов, несмотря на то, что цели, которые общество ставит перед собой, всегда имеют социальную направленность, в то время как цель жизни человека как личности должна иметь духовную природу. В то же самое время общество, не ставящее перед собой цели духовно-нравственного порядка, творит историю, оторванную от действительности и обреченную закончиться тупиком. Никогда общество не должно достигать поставленных перед собой целей (если они есть) за счет страданий людей. Никакая цель не может оправдана страданием даже одного человека и сравниться с ценностью одной человеческой жизни.

Исходя из вышесказанного значение каждой отдельной человеческой личности обретает свою непреходящую значимость и без осознания этой значимости человеческое общество превращается ни во что иное, как в стадо скотов и не более того.

Именно сегодня, когда пишутся самые свежие страницы истории, значимость отдельной личности сводится на нет из-за доминирования сугубо материалистической, потребительской идеологии, в которой нет места человеку как носителю высшей идеи, нравственности и добра, носителю образа Божия, потому что высокие идеи не порождаются рациональной философией, предоставившей человечеству нового бога – бога материального достатка. Но важно понимать, что этому богу нужны и свои обряды и эти обряды, ввиду полного отсутствия духовного начала в самом материализме, имеют вакхическую природу; его сущности более соответствуют античные оргии и пляски, сатурналии и бесстыдные демонические празднества, чем поклонение Богу и выказывание Ему благодарности за все, что имеет человек в этой жизни.

Материалистические воззрения не объективны по отношению к личности – для материалиста личность – это нечто размытое, служащее некой общей, никогда до конца не сформированной, идее, которая не конкретна и которая видит в сытости и спокойствии всего стада благополучие каждого, не принимая того, что отдельная личность может быть и не удовлетворена всеобщей сытостью и благополучием, потому что человек как личность ищет личностных отношений с высшей Реальностью, находя в этом свое собственное, личное удовлетворение и именно это возвышает его над скотским довольством опосредствованного общества ни к чему не стремящихся особей.

«Я принадлежу к людям, которые взбунтовались против исторического процесса, потому что он убивает личность, не замечает личности и не для личности происходит. История должна кончиться, потому что в ее пределах неразрешима проблема личности… Но мы объективируем самый конец истории и представляем его себе в историческом времени. Это и есть парадокс времени, который создает величайшую трудность в толковании апокалипсиса. В историческом времени нельзя мыслить конец истории, он может быть лишь по ту сторону исторического времени. Конец истории не есть историческое событие. Конец времени не есть событие во времени. Конец мира произойдет не в будущем, которое есть часть нашего разорванного времени. Конец мира есть конец времени. Времени больше не будет. Время есть знак падшести мира. Конец мира есть преодоление времени космического и исторического, времени объективированного, он происходит во времени экзистенциальном. И конец всегда близок, мы переживаем его потрясение. Мы наиболее прорываемся к концу в катастрофические минуты нашей жизни и жизни исторической, в войнах и революциях, в творческом экстазе, но и в близости к смерти…» (Н.А.Бердяев «Самопознание»).