Что означает понятие сензитивный период

Сензитивный период

Известный своей авторской методикой раннего развития итальянский педагог Мария Монтессори выделяла следующие сензитивные периоды развития:

Примечания

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Сензитивный период» в других словарях:

Сензитивный период — [лат. sensus чувство, ощущение] период онтогенетического развития, в течение которого организм обладает повышенной чувствительностью к определенного рода воздействиям внешней среды и оказывается, как физиологически, так и психологически, готов к… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД — 1. См. критический период. 2. Свободно определяемый период времени, в течение которого организм чувствителен к определенным формам стимуляции, и физиологически и психологически готов к усвоению определенных реакций или определенного типа знания.… … Толковый словарь по психологии

Сензитивный период (сензитивность) — (отлат. sensus чувство, ощущение) характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода… … Словарь-справочник по педагогической психологии

Сензитивный период (сензитивность) — (отлат. sensus чувство, ощущение) характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода… … Словарь по педагогической психологии

сензитивный возраст — (от лат. sensibilitas чувствительный) этап возрастного развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких либо видов деятельности, формирования определенных психических функций. Понятие введено М. Монтессори для обозначения… … Дефектология. Словарь-справочник

Сензитивный (сенситивный) период — (лат. sensitivus – чувствительный) – 1. см. Критический период; 2. свободно определяемый период времени, в течение которого организм оказывается чувствительным к определённым формам стимуляции, и физиологически и психологически готов к усвоению… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Сензитивный возраст — (лат. – чувствительный) – это возрастной период, который создаются оптимальные психо физиологические и биологические возможности организма для развития каких либо новых сторон, качеств, состояний психической деятельности. Это наиболее… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД — Биологически определенный период времени, в течение которого организм оптимально готов к усвоению определенных реакций. Наиболее известный пример – критический период для импринтинга У определенных видов уток, который представляет собой несколько … Толковый словарь по психологии

Критический период — Термин этологии, обозначающий жестко определенный и решающий период на раннем этапе развития организма, когда он способен учиться конкретным вещам, необходимым для его выживания в будущем (например, держаться рядом с родитслями). Термин чаще… … Большая психологическая энциклопедия

ВОЗРАСТ — период развития человека, характеризуемый совокупностью специфич. закономерностей формирования организма и личности. В. представляет собой качественно особый этап, к рому свойствен ряд изменений, определяющих своеобразие структуры личности на… … Российская педагогическая энциклопедия

Сензитивные периоды развития

Время на чтение: 4 мин

Согласитесь, ничего непонятно. Обратимся к дополнительным источникам, а именно к тому, что писала об этом Мария Монтессори.

Итак, сензитивными называют периоды особой восприимчивости детей к тем или иным видам деятельности и к способам эмоционального реагирования, поведения и т. д. То есть, по сути, ребенок никогда уже не будет учиться чему-либо с такой легкостью, как в соответствующий этому навыку сензитивный период. Главная задача родителей – наблюдать за своим чадом, поскольку сензитивные периоды одновременно и универсальны, и индивидуальны. Важно поймать правильный момент.

Зачем нужны знания о сензитивных периодах развития малыша?

Все просто: чтобы подготовить соответствующую среду и дать ребенку возможность своевременно упражнять свои органы чувств, навыки социальной жизни, речи и т. д. Все дело в том, что сензитивные периоды длятся определенное время и проходят безвозвратно, вернуть их нельзя.

Родители не могут никак повлиять на сам сензитивный период, зато они в состоянии:

Сензитивные периоды развития универсальны, то есть возникают в ходе развития всех детей, независимо от расы, национальности, темпов развития, геополитических, культурных различий и т. д.

Сензитивные периоды развития индивидуальны, если речь заходит о времени их возникновения и длительности у конкретного ребенка. Биологический возраст может не соответствовать психологическому.

Сензитивный период развития речи

Длится в среднем от 0 до 6 лет.

В возрасте до года: Дети учатся подражать звукам.

В возрасте около 1 года: Кроха сознательно выговаривает первое слово; впервые в его жизни происходит словесное выражение мысли.

В возрасте около 1.5 лет: Малыш начинает выражать свои чувства, желания. Важно понимать, что ребенок в состоянии воспринимать грамматические нормы языка и способен грамматически точно сформулировать предложение.

Что это значит?

Наконец, в возрасте около 6 лет ребенок готов и хочет учиться читать.

Если ребенку приходится делать что-либо вне рамок соответствующего сензитивного периода, то есть под принуждением (учиться читать, писать и проч.), то к результату он приходит позже или не приходит вовсе.

Сензитивный период восприятия порядка.

Этот сензитивный период подробно не описан нигде, кроме работ Марии Монтессори: «Истинная сущность разума состоит в придании порядка хаотичным впечатлениям, исходящим от окружающего мира».

Очень важно, чтобы в жизни ребенка в возрасте от 0 до 3 лет сопутствовал внешний распорядок. От того, насколько упорядочена окружающая среда в этот период, зависит его внутреннее спокойствие в дальнейшей жизни – порядок в его мыслях, поступках.

Сензитивный период сенсорного развития

Он длится примерно от 0 до 5.5 лет.

В разные периоды времени наиболее эффективно развивается то или иное чувство. У ребенка должна быть свобода выбора, чтобы он мог сам решить, чем он хочет заниматься, что ему нужно именно сейчас.

Сензитивный период восприятия маленьких предметов

Длится в среднем от 1.5 до 2.5 лет.

Ребенок так и тянется к мелким предметам, ему нравится играть с пуговицами, горошинами, крупами. Почему? Потому что он начинает осознавать, что мир состоит из мелких частей. Вот была чашка и вот она разбилась на маленькие кусочки, а те могут разбиться на еще более мелкие. Задача родителей в этот период направить деятельность ребенка в правильное русло и предоставить ему безопасную возможность (под наблюдением) оперировать с мелкими предметами: нанизать бусины на нитки и шнурки, перебирать крупы, делать аппликации из пуговиц и т.д.

Сензитивный период развития движений и действий

Длится в среднем от 1 года до 4 лет.

Задача родителей удовлетворять потребность ребенка в движении. Малоактивный образ жизни попросту вредит развитию ребенка. Затормаживает его.

Сензитивный период развития социальных навыков

В возрасте от 2.5 до 6 лет ребенок начинает активно интересоваться формами вежливого поведения.

Это время, когда ребенку необходимо помочь научиться культурным формам общения, чтобы он чувствовал себя уверенным, находясь в обществе самых разных людей.

Сензитивный период — это ограниченный промежуток времени, в течение которого человек отличается большей восприимчивостью конкретных сигналов, чем в другие периоды жизни.

Как видите, на самом деле ничего сложного. Вы все это и сами интуитивно чувствовали и знали. Просто теперь у вас есть подтверждение того, что вы все делаете правильно, ведь вы наблюдаете за своим ребенком и даете ему развиваться согласно его природе.

Сензитивные периоды

Один лишь раз.

Значимость сензитивных периодов в развитии ребенка.

Развитие мозга ребенка можно сравнить с постройкой дома, в которой все этапы происходят строго по порядку. Нельзя начать воздвигать стены пока нет фундамента. Если на каком-то из этапов произошла неудача, то это станет препятствием для нового этапа, и он будет отложен или весь процесс вообще остановится.

Понятие сензитивный период впервые введено Х. Де Фризом. Вслед за ним М. Монтессори выделила в качестве сензитивных периодов важные периоды детского развития, в течение которых ребёнок особенно чувствителен к определённым видам раздражителей или взаимодействий и может легко приобретать определённые способности (речь, различение сенсорных стимулов, моделирование окружающей среды и т. п.). После того, как «чувствительный период» для конкретной способности прошёл, усвоение её потребует от ребёнка гораздо бо́льших усилий. Согласно утверждениям М. Монтессори, сензитивные периоды свойственны всем детям в любой стране, и в то же время они индивидуализированы, т. к. у каждого ребёнка свой темп развития.

Знать особенности этих периодов развития особенно важно, поскольку преждевременное или запоздалое обучение тому или иному виду деятельности окажется в итоге не вполне результативным, затруднительным и даже в отдельных случаях может неблагоприятно сказаться на развитии психики ребенка. Такие периоды имеют определенную продолжительность и уходят безвозвратно, поэтому если момент упущен, то ничего уже не исправить. Напротив, понимание сензитивности поможет родителям и специалистам построить процесс обучения и развития таким образом, чтобы малыши с удовольствием и легкостью постигали материал.

На данный момент выделяются следующие сензитивные периоды дошкольного возраста.

| Сензитивные периоды | Возраст | Особенности сензитивного периода |

| Период восприятия порядка | от 0 до 3 лет | Это лучшее время приучить ребенка к порядку. Основные сферы порядка: в окружающей среде; во времени и последовательности событий (запускаются “внутренние часы” ребенка); во взаимодействии со взрослыми. Помочь ребенку разобраться в хаосе мира может, прежде всего, внешний порядок. Значение порядка не переоценить – внешний порядок обуславливает появление внутреннего (порядок в мыслях, чувствах, движениях). Родителям в этот период важно разработать для малыша четкий режим дня, который он должен соблюдать. В младенческом возрасте (до 4,5 месяцев) малыши уже воспринимают речь и нередко пытаются повернуться в сторону ее источника. Если же родители такового не наблюдают, велик риск, что у ребенка могут быть проблемы со слухом, – следует показать его специалисту. До года малыши стремятся воспроизводить ранее услышанные звуки, то есть подражать. В это время для младенца большое значение имеет эмоциональное общение с матерью. Нередко дети выстраивают собственные звуковые ряды, произнося один звук-подражание вслед за другим. Примерно в год ребенок произносит первое слово. В 1,5 года малыш начинает выражать в речи чувства и желания, поэтому от родителей требуется не коверкать слова, а говорить с ним правильным языком, показывать пример. В 2-3 года дети часто ведут беседы сами с собой, проговаривая собственные мысли. Если до трех лет ребенок не получил первые представления о человеческой речи, то в дальнейшем научиться говорить ему будет крайне сложно, а порой уже и невозможно. 3-4 года – период активного пополнения лексикона, поэтому маме или педагогу следует заниматься с ребенком, рассказывать о явлениях природы, временах года, животных и птицах, бытовых предметах и пр. Это поможет малышу узнавать и запоминать новые слова, расширяя свой словарный запас. После трех лет ребенка можно начать понемногу обучать буквам (точнее, формировать образ буквы). Для этой цели можно лепить буквы из пластилина, складывать их из проволоки или веревки, писать на рассыпанной по тарелке манке, доставать из мешочка, угадывая букву. В 4,5–5 лет ребенок уже способен начать изучение письма. Он без проблем напишет печатными буквами собственное имя, с удовольствием будет заниматься счетом, поэтому родители могут приступить к соответствующим урокам, которые понемногу помогут подготовиться к начальной школе. Очень важно делать все это в игровой форме. 5 лет – оптимальный возраст для начала обучения чтению. Иногда дети, которые обучались письму, сами, интуитивно, начинают читать, хотя никто их этому не учил, – такова особенность периода. |

| Развитие социальных навыков | От 2,5 до 6 | В это время ребенок очень хорошо обучается вежливому общению со взрослыми и с ровесниками, поэтому родители могут научить его уверенно чувствовать себя в обществе с наибольшей эффективностью. Следует объяснить малышу: как надо здороваться и прощаться; как обратиться за помощью; как можно вежливо попросить другого ребенка не мешать, как благодарить за помощь и пр. |

Понимание теории сензитивности очень важно в процессе воспитания, т.к. дает возможность родителям действовать «заодно» с самой природой, обучая малыша тому или иному действию в тот момент, когда он к этому полностью готов. Именно так процесс пройдет с наибольшей пользой для дошкольника.

Что такое сензитивные периоды развития ребёнка

Зная про сензитивные периоды, любой родитель сумеет создать благоприятные условия для развития своего малыша. Это значит, что он получит максимум возможностей для реализации потенциала в первые годы жизни. Будет с интересом и удовольствием осваивать новые навыки, а взрослые перестанут переживать, что упускают что-то важное.

Что такое сензитивные периоды развития

Сензитивные периоды развития — это временные отрезки особой чувствительности ребёнка к формированию определённых навыков.

Сензитивные периоды — движущие силы в развитии ребёнка в первые шесть лет жизни. Родитель не может насильственно ускорить это развитие, но может создать среду, которая поддержит его. Плохие материальные и психологические условия препятствуют качеству развития — при ограничениях навыки формируются с искажениями или они не формируются вовсе.

Так, лучшее время для освоения речи и движений — до 3 лет. Если лишить ребёнка этого возраста возможности слышать человеческую речь, то позже он освоит её с очень большими искажениями. Или не освоит вовсе. Наиболее яркими примерами игнорирования сензитивных периодов могут служить дети-маугли, которые воспитывались среди животных. Они не использовали человеческую речь до шести лет, поэтому и в дальнейшем не могли научиться говорить. А их движения были больше на движения животных, нежели человеческие.

Рассмотрим на примере, как можно поддержать или ограничить развитие навыка. Малыш в 3 года снова и снова пытается забраться на лестницу. Он ставит для себя задачу и готов подниматься и спускаться часами напролёт. Это стремление не случайно, ведь в возрасте до 4,5 лет (в сензитивный период развития движений) активно формируется ходьба, и ребёнок учится достаточно высоко поднимать ноги. Благодаря этому он начинает ходить уверенней, не раскачивается и не шаркает ногами.

Чтобы помочь ребёнку научиться подниматься и спускаться по ступенькам, взрослый может водить его на площадки с лестницами или установить дома спортивный уголок с лесенкой. Но одновременно взрослый может и помешать: например, постоянно держать малыша на руках или в коляске, снимать с лестницы и уводить с площадки. Это, вероятнее всего, будет злить ребёнка и провоцировать капризы.

Детьми движет внутренняя сила, которая заставляет снова и снова совершать необходимые для развития действия. Именно поэтому малыш будет стремиться на лестницу. Если мы ограничим перемещение по лестнице, то долгое время его походка будет неуверенной, шаркающей и раскачивающейся. А при благоприятных условиях он быстро освоит нужный навык.

Мозг ребёнка подобен прожектору, который выхватывает из окружающей среды то, что ему необходимо для эффективного развития в данный момент.

Как учёные узнали о сензитивных периодах

В начале XX века голландский биолог Хьюго Де Фриз исследовал процесс превращения гусеницы в бабочку. Он обнаружил, что гусеница, рождённая у корней веток дерева, стремится к свету — на концах веток она находит наиболее тонкие и молодые листочки для еды. Когда эта потребность у гусеницы удовлетворена, чувствительность к свету падает, а потом постепенно исчезает. И гусеница превращается в бабочку.

Эта теория стала популярна в научном сообществе и проявилась в концепциях различных учёных. В том числе она повлияла на работы Марии Монтессори в Европе и Льва Семёновича Выготского в России. Они считали, что то же самое происходит и с детьми — они переживают аналогичные трансформации во время своего развития.

Идея существования периодов, благоприятных для определённых трансформаций и развития, укрепилась у Марии Монтессори, когда она стала изучать труды французского врача Жан Поля Гаспара Итара. Он известен как воспитатель так называемого аверонского дикаря — мальчика 12 лет, который до этого времени был полностью изолирован от людей. Мальчик жил и воспитывался в среде животных, поэтому передвигался и общался непривычными способами.

Гаспар Итар был уверен, что, если создать условия и заниматься, то ребёнок научится говорить. Мальчик действительно приобрёл какие-то навыки, но нормального для своего возраста уровня развития так и не достиг, не смог научиться говорить.

Монтессори предположила, что для развития речи существует оптимальный возраст, и если этот возраст упущен, то речь не развивается. Как это и произошло с мальчиком Гаспара Итара.

Во времена Марии Монтессори и Л. С. Выготского не было доказательств существования сензитивных периодов. Учёные сделали свои выводы на основе наблюдений за детьми и оказались правы. Недаром их считают гениями педагогической и психологической мысли.

В 1996 г. были получены первые научные доказательства существования сензитивных периодов развития. Нейробиологи обнаружили, что в определённое время у детей одни нейроны становятся более активными, нежели другие. В моменты активности эти нейроны объединяются в нейронные ансамбли, которые отвечают за интерес и стремление ребёнка к определённым видам деятельности.

Через какое-то время ансамбли перегруппировываются: некоторые нейроны выключаются, начинают образовываться другие нейронные связи и создаются новые. Мозг выбирает — вот эти связи я сейчас поддержу, а эти — нет. Во время перегруппировки нейронных ансамблей малыша резко перестаёт интересовать то, чем он ещё вчера был очень увлечён. Зато возникает интерес к другим вещам.

Учёные назвали такие промежутки времени «окнами возможностей», или сензитивными периодами развития.

Вот характерные особенности сензитивных периодов развития:

Зачем родителям знать о сензитивных периодах

Знания о том, что такое сензитивные периоды, меняют подход к воспитанию и помогают лучше понимать своего малыша. А в идеале — создавать оптимальные условия для его развития.

Мы говорим про разумное развитие — следование за темпами своего ребёнка, за его природными особенностями. Каждому навыку — своё время, а попытки ускорить развитие приводят к фрустрации малыша. Всему своё время, и это время может быть упущено, если мы навязываем несвоевременные занятия. Очень хорошая аналогия последствий таких действий приведена в мультфильме «Гагарин».

Режиссёр Алексей Харитиди, студия Pilot

Благодаря знаниям о сензитивных периодах родителю становится понятно, почему ребёнок непрерывно повторяет одну и ту же деятельность. Например, научился открывать и закрывать дверь — и теперь до бесконечности закрывает и открывает. Почему устраивает истерику при смене привычного распорядка дня или когда его отрывают от деятельности. Почему малыш всё тянет в рот и перемещается без остановки. Почему указывает на предметы и по многу раз требует услышать их названия.

Психологические потребности человека в сензитивные периоды можно сравнить с желанием утолить голод. Когда мы голодны, нам нужно поесть, а все остальные потребности отходят на второй план.

Голод можно утолить разными способами:

Если же еды нет вообще, то мы будем сначала испытывать терпимый дискомфорт, а потом и страдания. Эти страдания усугубятся, если перед нами будет стоять полный стол еды, но мы не сможем её получить. Протянем к ней руку, а нас ударят по руке: «Отойди, это брать нельзя!» И вместо еды предложат мультфильм или раскраску: «Сиди тихо, не делай это, не трогай то»

Подобная аналогия позволяет нам понять состояние ребёнка, когда у него есть какое-то внутреннее стремление и жажда деятельности. А окружающая среда либо предоставляет ему возможность удовлетворить эту потребность, либо препятствует и направляет его на что-то другое. И он будет испытывать страх, агрессию, печаль или гнев.

Основные сензитивные периоды

У учёных до сих пор нет единого мнения, сколько окон возможностей открывается перед ребёнком. Мария Монтессори не выделила чёткого списка, поэтому в работах последователей указаны четыре, пять, шесть и даже двенадцать.

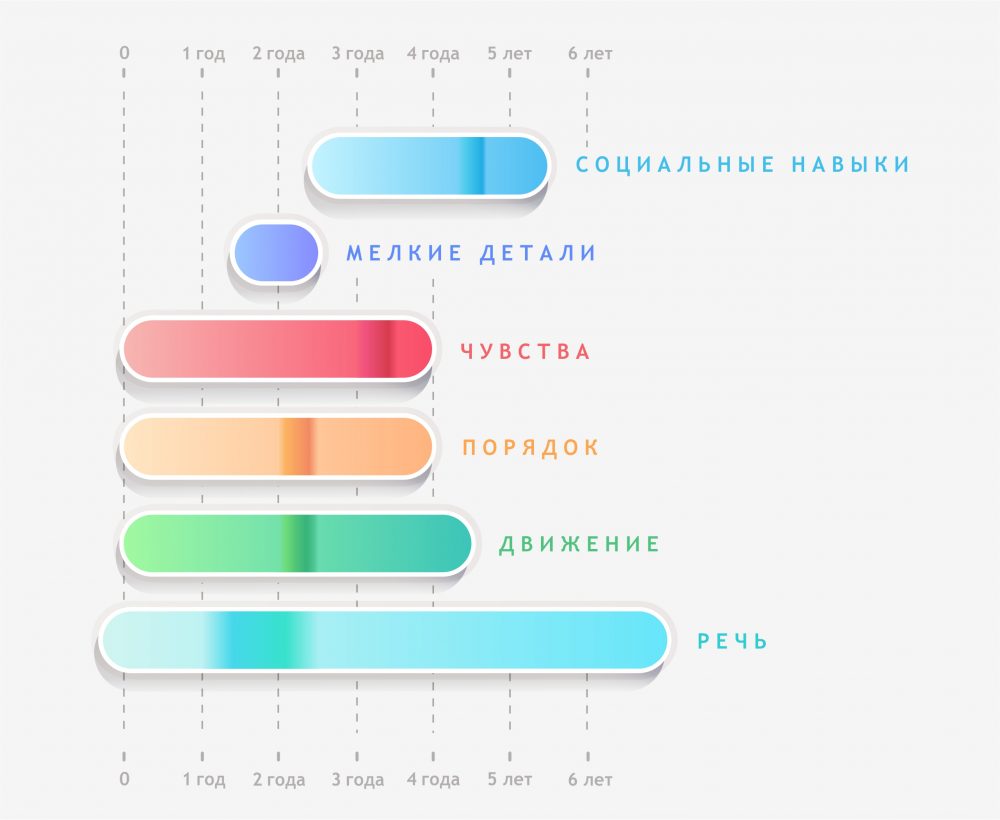

Мы рассмотрим шесть сензитивных периодов:

Таблица сензитивных периодов. Затемнённые участки показывают примерные пики проявления

Восприятие порядка

Длится от рождения до 4 лет, наивысшая интенсивность приходится на 2–2,5 года.

Беспорядок дезорганизует малышей и приводит к стрессу. Более того, в неупорядоченной среде у них не формируется устойчивого представления о мире как о чём-то базовом и безопасном. Порядок служит опорой, а хаос приводит к повышенной тревожности, неуверенности, капризам и истерикам.

Порядок — это стабильность и безопасность.

Малышу необходим порядок в трёх сферах:

Порядок в окружающей среде. Важно, чтобы ребёнок мог найти одну и ту же вещь на одном и том же месте, это помогает ему разобраться в назначении предметов. Он начинает понимать, что посуда используется для еды, а игрушки — для игры. Что после прогулки мы разуваемся в прихожей, а едим — за столом. Должен быть свой уголок для развивающих занятий и место для сна.

В моей практике был критический случай, когда к семье с двухлетней девочкой приехал дедушка. Дедушку поселили в комнату внучки, а внучку — к родителям. Внезапно малышка стала проявлять вспышки агрессии — она раскидывала предметы, пыталась укусить других детей в саду, проявляла аутоагрессию: падала, ударялась об углы мебели.

Был случай, когда она дома разбила лоб и пришлось его зашивать. Такое поведение объяснялось тем, что девочка была в сензитивном периоде восприятия порядка. Я посоветовала родителям переселить дедушку в их комнату, а малышку вернуть в свою. После возврата к привычному укладу у девочки прекратились вспышки агрессии и травматизм. Постепенно она вернулась в привычное состояние.

Ближе к двум годам, в «разгар» сензитивного периода порядка, малыш проявляет особенно сильную настойчивость к соблюдению привычного для него порядка. Он сам пытается вернуть предметы на место и возмущается, если вы при чтении решили сократить знакомую историю: «Нет! Сначала мальчик позвал кота!»

Порядок во времени. Для малыша очень важна последовательность в событиях — чтобы всё происходило одинаково изо дня в день. Например, чтобы он ложился спать в одно и то же время, после одних и тех же ритуалов. Поэтому взрослым необходимо контролировать режим дня ребёнка.

Кроме чувства безопасности, порядок во времени поможет малышу осознать свой ритм дня — запустит ход внутренних биологических часов, на которые проще всего опираться в раннем детстве.

Порядок в поведении взрослых по отношению к ребёнку. Это значит, что все члены семьи одинаково реагируют на одни и те же поступки детей. Если мама запрещает есть перед телевизором, то этой стратегии придерживаются и папа, и дедушка с бабушкой.

Когда взрослые требуют разное, то малышу очень сложно приспособиться. С возрастом он начнёт этим пользоваться, лавируя между родителями, но это не сформирует у него чувство безопасности и защищённости. Скорее, это научит его лгать и он будет очень легко манипулировать мамой или папой.

Одним из наиболее интересных проявлений сензитивного периода порядка выступает то, что дети всё время проверяют границы. Они часто нарушают какое-либо правило и смотрят, как на это реагируют члены семьи. Родители могут истолковать это как проявление вредности или плохого характера. На самом деле это не так. Он делает это не из вредности, а чтобы убедиться, что правило осталось неизменным. Он как бы подтверждает для себя, что да, правило существует, оно постоянно, среда безопасна.

Если родитель начинает менять правила и идти на попятную, это вызывает ещё больше беспокойства малыша. Он начинает проверять границы всё дальше и дальше, нарушая одно правило за другим. И в итоге его поведение становится неуправляемым.

Рассмотрим пример, когда малыш всегда мыл руки перед едой, а в один прекрасный день отказался это делать. Маме следует в этой ситуации спокойно напомнить о правиле и настоять на своём. Важный ключ — тон должен быть спокойным. Но малыш лишается возможности сесть за стол с грязными руками. Он может устроить истерику, пытаться взять еду грязными руками, но родителям важно спокойно повторить правило и успокоить малыша.

Правило не должно измениться из-за истерики. Если сиюминутное желание удовлетворено из-за истерики, значит, истерика — это способ получить, что захотелось. Способ, который выматывает не только вас, но и малыша. Хотя он вроде бы добивается цели, спокойствия он не чувствует, так как непостоянство правил его нервирует. В этом случае истерики только усилятся. А если проявить твёрдость в соблюдении правила, то уже на следующий день малыш пойдёт и спокойно вымоет руки перед едой — он понял, что это правило нерушимо и порядок в его жизни восстановлен. Такое поведение мамы покажет, что потребности учитываются.

Развитие движений

Этот сензитивный период развития ребёнка длится от рождения до 4,5 лет, пик приходится на 2–2,5 года.

Ребёнок проходит колоссальный путь в развитии движений: в первый месяц жизни он с трудом приподнимает головку, а уже через год пытается сделать первый шаг и закинуть мячик в корзину.

Развитие движений и действий проходит по заданной биологической программе. Освоение движений идёт сверху вниз: сначала начинает активно действовать голова, потом плечи, туловище и последними подключаются ноги. То есть дети сначала учатся держать голову, затем переворачиваются с бока на бок, затем садятся и т. д.

Мы не можем насильно ускорить двигательное развитие малыша, ведь для любого нового действия должна созреть соответствующая биологическая база. Поэтому ничего нельзя делать за него. То есть мы не вкладываем малышу в руку игрушку, не переворачиваем насильно, не помогаем ползать или ходить — мы ждём, когда созреют биологические механизмы и он будет готов сам совершить движение.

Все движения ребёнок должен делать сам: сам начинать ходить, сам садиться и пользоваться ложкой. Тогда он учится тому, к чему готов. Если взрослый начинает совершать за него какие-то движения или помогает ему, малыш оказывается в зависимом положении и получает искажённый посыл. Когда мама водит за руки, то даёт информацию, что тот может ходить сам, но это не так. Плюс малыш в это время должен ползать, а его водят за руку.

Если перенаправлять интерес на другую деятельность, то можно вызвать нарушения или отставание в развитии.

Есть дети, которые не ползают. Это часто связано с ограничением пространства — когда ребёнка помещают в манеж или ходунки или постоянно носят на руках. И тем самым забирают возможности для развития естественного движения в соответствующий сензитивный период. Из-за этого нарушается формирование межполушарных связей и задерживается процесс ходьбы. А позднее могут возникать трудности с координацией сложных движений, требующих согласованности от обеих рук.

Если развитие происходит несвоевременно, могут быть сложности и с мелкой моторикой. Как в случаях, когда школьник не может налить чай в чашку, постоянно его разливает. Или испытывает сложности с тем, чтобы научиться держать ручку. Ограничение моторной активности в нужное время приводит к серьёзным последствиям в развитии не только моторики, но и интеллекта.

Мы можем создать условия для лучшего освоения навыков. Когда мы знаем о сензитивных периодах, следуем за естественным темпом своего ребёнка, убираем препятствия и предлагаем возможности — тогда он получает лучшие условия для развития.

Например, малыш начинает карабкаться по наклонным поверхностям, поднимается и спускается много раз. Мы можем ограничить его движение и перенаправить на другое занятие, тем самым создав препятствие для освоения навыка. А можем дать возможности — поставить в комнату треугольник Пиклер или накидать подушек, чтобы он мог освоить новый навык и усовершенствовать его.

Развитие речи

Этот сензитивный период охватывает период с 7 месяцев внутриутробного развития до 9 лет, пик приходится на 1–2,5.

Включает в себя несколько подпериодов:

Развитие речи до года. В младенчестве закладываются основные предпосылки для формирования речи на более поздних этапах. Ребёнок знакомится со словесными формами, начинает понимать речь и повторять звуки, накапливает содержательную часть речи и связи с теми, кто заботится о нём.

Ребёнку очень важно установить глубокие эмоциональные связи с близкими людьми. Сам контакт служит важным условием для развития речи — именно значимый взрослый вводит детей в мир языка. Речь развивается только через коммуникации со взрослым и для коммуникации с ним. Если в сензитивный период развития речи малыш лишён общения или оно каким-то образом затруднено, речь развиваться не будет.

Для развития речи без нарушений нужны принимающий и слушающий человек, его грамотная речь и уважительное отношение к детской речи.

Контакт с родителем создаёт состояние свободы, раскованности, комфорта, в результате чего у малыша возникает непроизвольная вокализация. Непосредственное общение и внимательное взаимодействие со взрослым также помогает развитию артикуляции и стимулирует к дальнейшей самостоятельной речи. Аудио- и видеозаписи лишены эмоциональной вовлечённости во взаимодействие, поэтому не работают.

Важна заинтересованность мамы или папы в общении с ребёнком. Когда взрослый внимательно слушает, у малыша формируется слуховое сосредоточение, и он тоже учится слушать окружающих людей. Специалисты уверены, что только такое поведение ведёт к реализации сензитивного периода развития речи.

К концу года малыш понимает названия большинства своих игрушек, знает названия предметов, с которыми взаимодействует, понимает глаголы простых действий — пить, ходить, лежать, спать. Внешне он совершенно точно воспроизводит речевое общение, хотя никакого содержания в его лепете нет. Но взрослый без труда понимает, что хочет сказать его малыш.

Вскоре появляются отдельные слова: например, «няй-няй» (дай), «аф-аф» (собака), «ам-ам» (кушать). В активном словаре может быть от 4 до 15 слов, а пассивный словарь примерно в три раза больше.

С 1 до 3 лет происходит много важных изменений: прямохождение и речь становятся основными стимулами для дальнейшего развития. Ребёнок скачкообразно переходит на совершенно новый этап. С этого возраста деятельность малыша усложняется, возникает стремление к содержательному общению по поводу различных предметов.

Речь отражает опыт взаимодействия ребёнка с окружающим миром. То есть он называет те предметы, тех людей и те действия, с которыми сталкивался. В этом возрасте формируется активное слушание литературных произведений, рассказов других людей. Благодаря этому малыш расширяет свой словарный запас.

Для этого периода очень важно слышать грамотную речь и полные слова. Не стоит использовать уменьшительно-ласкательные формы, сюсюкать и говорить словоформами ребёнка. Важна грамотная речь и правильное согласование слов в предложении.

Какую речь услышит ребёнок, настолько грамотно будет говорить.

В этом возрасте дети способны овладеть двумя, тремя и даже более языками. Но они должны общаться с носителями этих языков. Если изучение второго языка предлагается в виде механических занятий, не связанных с его реальной жизнью, то этот язык не будет освоен. Более того, такая практика может привести к путанице при освоении родной речи.

Развитие речи от 3 до 6 лет. К 3 годам ребёнок уже понимает все основные вопросы, которые к нему обращены: «кто», «где», «как»; чуть позже — «зачем» и «почему».

Речь начинает выполнять функцию планирования деятельности. Если трёхлетка сначала построил башню и констатирует факт: «Я построил башню», то вскоре он скажет: «А сейчас я буду строить башню», — и начинает строить башню.

В период от 3,5 до 4 лет с помощью речи ребёнок уже решает свои задачи — он может попросить другого ребёнка дать ему карандаш или закрыть дверь, чтобы не идти самому. Также у него возникает интерес к звукам и буквам. И если этот интерес поддержать, то к 5 годам человек начинает спонтанно писать отдельные слова и без принуждения учиться читать. А потом так же непринуждённо осваивает грамматические нормы языка. Именно к этому ведёт вся логика речевого развития.

Восприятие мелких деталей

Это самый короткий сензитивный период, он длится с 1,5 до 2,5 лет.

Со стороны может показаться, что это незначительный и даже опасный период — малыш постоянно выискивает мелкие предметы: пуговицы, травинки, хлебные крошки. Он буквально заворожён ими. Ребёнок даже может бросить на пол стакан и с удовольствием наблюдать, как тот разлетается на мелкие кусочки. Он долгое время сосредоточенно собирает с пола или земли почти невидимые соринки или букашек и с гордостью показывает взрослым.

Этот интерес к маленьким предметам связан с развитием способности выделять детали в целостной картине восприятия. Он приведёт к освоению пинцентного захвата, который поможет при шитье, застёгивании пуговиц, письме и в других тонких движениях.

Важно предоставить ребёнку как можно больше возможностей для реализации интереса (но обязательно под присмотром).

Во время сензитивного периода восприятия мелких предметов ребёнок подмечает мельчайшие детали на картинах. И здесь на помощь родителям приходят виммельбухи — книги-гляделки с множеством мелких изображений.

Развитие и утончение чувств

Этот сензитивный период охватывает возраст от рождения до 4 лет, пик проявляется в 3–3,5.

Чувства — это посредники, с помощью которых ребёнок вступает в контакт с окружающей средой. Они вызывают образование нейронных связей, ответственных за сенсорное восприятие. Малыш начинает правильно интерпретировать и классифицировать сенсорные сигналы: перец горький, а мёд сладкий; пуфик мягкий, а стол жёсткий.

К чувствам мы относим зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и проприоцепцию. Мария Монтессори выделяла ещё стереогностическое чувство: оно складывается из ощущений пальцев — когда мы закрываем глаза, ощупываем предмет и узнаём его.

Ребёнок обладает почти всеми чувствами уже в момент рождения, но в первые годы жизни он постоянно развивает и утончает восприятие. На пике периода он внезапно начинает активно прислушиваться и принюхиваться, пытается извлекать звуки из всех предметов, норовит понюхать каждый цветочек.

Что делать, чтобы не упустить этот сензитивный период? Постарайтесь обогатить пространство чувственными стимулами — предметами разных материалов, форм, запахов, вкусов, свойств, узоров и естественных цветов. Слушайте разные мелодии и звуки природы, ходите на концерты классической музыки, организуйте уголок с музыкальными инструментами. Предлагайте ребёнку пробовать разные вкусы и запахи, узнавать их с закрытыми глазами.

Такое разнообразие поможет ему получить много сенсорных впечатлений и лучше разобраться в устройстве окружающего мира.

Освоение социальных навыков и норм

Начинается в 2,5 года, пик приходится на 4,5, заканчивается к 5,5.

Ребёнок с рождения впитывает культурные нормы. Но во время сензитивного периода он особенно легко осваивает правила общения с окружающими: учится здороваться, прощаться, высказывать просьбу, знакомиться, вести себя за столом и в общественных местах, дарить и принимать подарки, поздравлять с праздниками, не бить других детей и не кусаться.

Большинство правил дети усваивают, подражая родителям. Видят, как мама здоровается с продавцами и соседями и тоже начинают здороваться. Мама вежливо общается с папой, и они учатся вежливости: «Мама, подай, пожалуйста, хлеб».

Некоторые правила мы прививаем намеренно при возникновении неприемлемой ситуации: «Говори тише. Соседи снизу уже спят, ты можешь их разбудить. Давай почитаем книжку?»

В Монтессори-группах мы проводим специальные уроки вежливости — дети с помощью педагогов проигрывают сценки, как вести себя в разных ситуациях. Такие уроки можно проводить и в семье.

Пример урока вежливости:

Если ребёнок забыл о правиле — вы можете вернуться к уроку. Постарайтесь обойтись без комментариев, а просто напомните: «Я уверена, ты знаешь, как надо делать, но сейчас ты забыл. Такое случается, постарайся запомнить».

До 2,5 лет малыш хоть и выражает радость при виде других детей, но всё же предпочитает играть самостоятельно. Дошкольный интерес к другим детям усиливается — трёхлетка уже хочет общаться с ними, дружить, делать что-то вместе. Поэтому в это время важно дать как можно больше возможностей общения с другими детьми: в саду или на площадке у дома. Так он сможет усвоить нормы общения не только с отдельными детьми, но и в группе, научится договариваться и решать конфликты.

Как определить сензитивные периоды у своего ребёнка

Сензитивные периоды протекают плавно, они незаметно начинаются и так же незаметно заканчиваются, поэтому определить длительность, точное начало и конец практически невозможно. Но вот на пике их проявления очень яркие: ребёнок необычайно настойчив в выборе деятельности и активно ищет нужные предметы для её организации.

Вот основные признаки наступления пика сензитивного периода.

У ребёнка возникает непреодолимая тяга к какой-то деятельности или предметам. Как когда он везде ищет буквы: обращает внимание на вывески в магазинах, находит заглавные буквы в книгах, задаёт вопросы типа «А это какая буква?», просит назвать каждую букву. Такое внимание показывает нам, что он в сензитивном периоде развития языка (а именно — чтения).

Ребёнок повторяет одну и ту же деятельность много раз, с огромным энтузиазмом, энергией, усердием. Когда учится вставать, то держится за какой-то предмет в комнате, подтягивается, встаёт, снова падает, может удариться и заплакать. Но потом какая-то неведомая сила заставляет его снова и снова вставать. Таким образом он учится стоять, а затем и ходить. Такое активное движение говорит нам, что начался сензитивный период перемещения — уверенного самостоятельного стояния в пространстве и ходьбы в последующем.

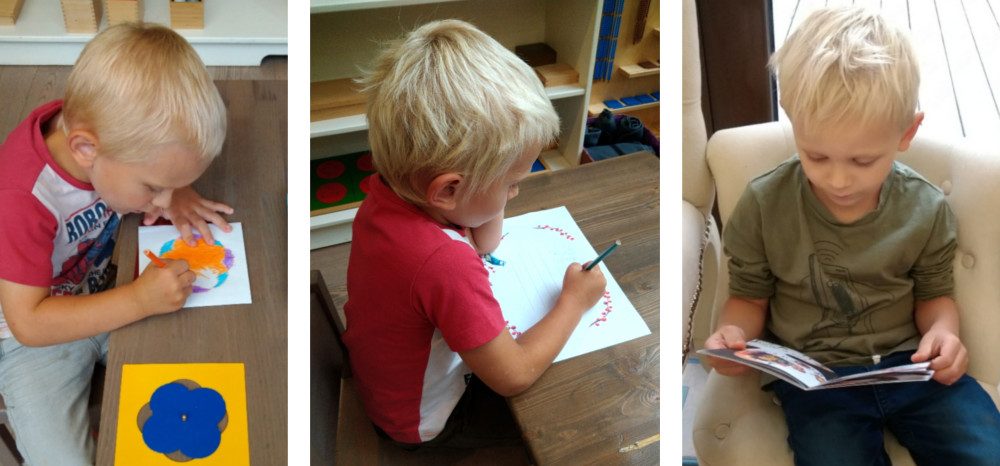

Деятельность очень насыщенная и продолжительная, но она не приводит ребёнка к усталости и апатии. Наоборот, его активность возрастает, он становится всё более и более настойчивым, может заниматься каким-то делом часами. Дошкольники много рисуют, некоторые создают в год около тысячи рисунков. Причём рисуют они каждый день и подолгу. Таким образом ребёнок неосознанно готовит руку к письму.

Взрослые могут быть недовольны, что ребёнок столько времени проводит за рисованием. Кажется, что лучше бы он занялся чем-то более полезным: учил буквы, считал, писал и т. д. Его могут отвести на занятия по подготовке к школе, где предложат прописывать буквы. Но в результате такой подход демотивирует по отношению к письму.

Если в момент деятельности ребёнка прерывают или мешают его деятельности, он проявляет крайнее недовольство. Это стресс, когда малыш увлечён и кто-то его позвал или прервал. Он не почувствует удовлетворения от результата своих усилий, поэтому в процессе прерывания может вести себя совершенно неадекватно.

Иногда родители неуважительно относятся к детской деятельности, считая, что она не так важна, как их дела. Неосведомлённый взрослый может полагать, что ребёнок занимается какими-то незначительными вещами и его можно остановить в любой момент.

Например, так происходит, когда съезжает с горки один раз, другой, третий и родители считают, что они лучше знают, сколько раз достаточно для него: «Хватит уже кататься, иди в песочнице поиграй». Другое дело, когда действительно пора уходить — тогда можно заранее предупредить: «Скатись с горки три раза, и мы пойдём домой».

Удовольствие и радость, которые появляются у ребёнка после выполнения деятельности. Несмотря на длительность занятия, на которое он может потратить несколько часов, в конце ребёнок абсолютно не испытывает усталости, а сияет от радости. Часто он может принести вам результат своей деятельности — показать рисунок или аппликацию.

Ребёнок в сензитивном периоде легко учится, получает знания и навыки. Ни в какой другой отрезок времени это так быстро и просто не происходит.

Если ребёнок учится ходить в сензитивный период, то он осваивает этот навык очень быстро, за пару месяцев. Сначала он ползает, а затем встаёт, делает шаги с опорой и начинает ходить самостоятельно. Но если ребёнка носили долго на руках или помещали в ходунки, то его мышцы не окрепнут для ходьбы, и это может существенно отодвинуть первые шаги.

После удовлетворения потребности у ребёнка возникает полное равнодушие к тому, что его ещё так недавно привлекало. В период около 2 лет у ребёнка возникает период максимального усилия. Ребёнку постоянно хочется носить перед собой тяжести. Природа предусмотрела этот период для того, чтобы тяжести научили ребёнка балансировать в пространстве во время ходьбы.

Ребёнок хватает предметы, которые взрослым кажутся тяжёлыми, близкими к весу ребёнка, и с радостью и лёгкостью носит эти предметы. Как только этот период проходит, ребёнок начинает ходить уверено, его тело приобретает в пространстве чёткое вертикальное положение, интерес к переносу тяжестей у ребёнка резко пропадает. И уже если вы предложите ему принести что-то тяжёлое, он откажется.

Что делать, если окна возможностей уже закрылись

Если сензитивные периоды уже упущены, мы не сможем их вернуть. Поэтому остаётся только смириться, что не было знаний и мы не смогли уделить внимание важному в развитии своего малыша.

Но не стоит отчаиваться или винить себя, дети не такие уж хрупкие — они гибкие, сильные и стойкие. Присмотритесь, ведь прямо сейчас ребёнок демонстрирует свой новый интерес. Поэтому можно сосредоточиться на том, чтобы предоставить как можно больше возможностей для реализации текущих потребностей.

Упущенные навыки можно прививать постепенно. Начались с дошкольником конфликты по поводу порядка — придётся набраться терпения и постоянно напоминать ребёнку о необходимости убирать за собой. Пропустили этап ползания — можно будет наверстать играми в лабиринтах или скалолазанием. У ребёнка это не будет вызывать особой радости и интереса, ему понадобится приложить больше усилий, но навыки он усвоит. Пусть и не так идеально, как в сензитивном периоде.

В статье мы подробно рассмотрели, что такое сензитивные периоды и как знания о них помогают создавать лучшие условия для развития детей. Никогда у ребёнка не будет настолько благоприятных возможностей для освоения новых навыков, как в эти периоды — ведь в них сосредоточены все потребности физического и психического развития. Если же мы их упускаем, то они уходят безвозвратно.

Когда мы видим потребности своего малыша, отзываемся на них и улучшаем среду, то уходят капризы, истерики и нытьё. Настаёт время положительных эмоций: радости, гордости от успехов, увлечённости. Мы не встречаем проблем и трудностей. Ведь теперь наш ребёнок занят действительно важными занятиями, которыми интересуется на пике своей восприимчивости.

Коротко о главном

Материал подготовлен по курсу Монтессори-педагога и к. п. н. В. Н. Могилёвой «Сензитивные периоды развития ребёнка»

Фото Анны Ефремовой, Марии Лучаниновой, Ольги Горевой, Татьяны Харченко и из нашего Монтессори-центра «Отрада»

Инфографика Ирины Козиной

Мини-курсы для родителей от 199 руб.

Рекомендации, разборы ситуаций и проверенные практики от экспертов