Что означает преломление шпаги над головой

Голову иметь надо: как в России впервые отменили смертную казнь

Ровно 275 лет назад, 18 (7 по старому стилю) мая 1744 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ, согласно которому смертные приговоры впредь выносить на местах запрещалось, а дела нужно было пересылать в столицу для высочайшего рассмотрения. А поскольку в дальнейшем ни один приговор так и не был ею подписан, можно сказать, что в этот день дочь Петра Великого ввела мораторий на смертную казнь, который не только продолжался до конца ее правления, но и стал началом принципиально иной правовой культуры в России.

На миру и казнь красна

Отношение к публичным казням и жестоким телесным наказаниям в Европе до начала XIX века (а где-то и значительно позже) сильно отличалось от современного. В условиях, когда большинство людей редко ели досыта, держать татей в тюрьме на государственном обеспечении было противоестественно, поэтому наказания были физическими, причем весьма изощренными — били кнутом, сжигали и «коптили», сажали на кол, колесовали, четвертовали, вырывали ноздри и язык, отрезали уши и носы, рубили руки, клеймили каленым железом и т.д. Публичные изуверства были частью общественной жизни, одним из излюбленных развлечений горожан и в то же время служили неким назиданием всем, кто вздумает нарушать закон.

Россия на общеевропейском фоне выделялась даже некоторым гуманизмом. Соборное уложение 1649 года имело в своем составе 60 статей, предусматривавших смертную казнь в многообразных формах (для сравнения: по английскому «кровавому кодексу», статутам XVII–XVIII веков, на плаху могли отправить более чем за 200 преступлений, включая воровство из лавок и карманные кражи).

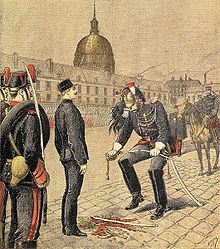

Когда Петр I прорубил окно в Европу, к «цивилизованному» уровню было приведено и количество караемых смертью деликтов. Согласно Воинскому уставу 1716 года, таковых насчитывалось уже 123, способы предусматривались самые разные: от обыкновенного расстрела (аркебузирования) и повешения до залития в горло металла и подвешивания за ребро на крюке. Также у просвещенных европейцев позаимствовали наказание шпицрутенами, а также специальные «политические казни»: преломление шпаги над головой, или шельмование.

При Екатерине I, Петре II и Анне ситуация мало изменилась, хотя считается, что именно эпоха Анны Иоанновны и Бирона отмечена особой жестокостью в наказаниях и массовым их применением.

Двадцать лет без эшафота

С воцарением в 1741 году Елизаветы Петровны казни прекратились. Даже для главных противников императрицы — графа Остермана, фельдмаршала Миниха и обер-гофмаршала Левенвольде — вынесенные смертные приговоры заменили ссылкой в Сибирь. Однако никаких законодательных ограничений на смертную казнь не было, просто Елизавета не подписывала приговоры, а власти «на местах», привыкшие внимательно смотреть за «сигналами» из столицы, тоже вдруг стали гуманнее. Хотя в провинциях казни еще случались. Так продолжалось два года.

Лишь 7 мая (18 по новому стилю) 1744 года вышел указ, который официально именовался «О присылке в Сенат списков о колодниках, приговоренных к смертной казни, или политической смерти о неисполнении над ними приговора прежде Сенатского указа» (пунктуация оригинала сохранена):

(ПСЗРИ. Том 12, стр. 114, документ 8944)

Интересно, что в Полном собрании законов Российской империи этот указ опубликован между двумя указами от 17 мая, что дало основание некоторым исследователям предположить, что и он тоже был подписан не седьмого, а 17-го, но единичка где-то потерялась. Впрочем, на дистанции в 275 лет этот спор выглядит не слишком принципиальным.

Императрица Елизавета Петровна

Это, конечно, не означало, что осужденные были освобождены от наказания — они продолжали томиться в застенках, ожидая участи. Тюрьмы были переполнены. Лишь через 10 лет, 30 сентября 1754 года, вышел указ с разъяснениями, что же делать с предварительно осужденными преступниками: жестоко наказывать кнутом, вырывать ноздри, клеймить словом «вор» на лбу, после чего отправлять в Сибирь или иные места каторги.

При дворе и среди чиновников «на местах» поведение императрицы вызывало удивление и недоумение. Многие опасались, что фактическая отмена смертной казни может привести к всплеску преступности, которая и так была явлением совсем не редким. В некоторых частях страны местные власти всё же прибегали к «высшей мере», например, доподлинно известны такие случаи в Ревеле (сейчас Таллин) и Запорожской Сечи. По этому поводу киевский генерал-губернатор Михаил Иванович Леонтьев доносил в Сенат, что вопреки изданному указу в Запорожье повесили двух казаков, участвовавших в грабительстве и разгромивших дом польского еврея-арендатора Шмолла. Наказания для чиновников-ослушников не последовало, но в 1746 и 1749 годах уже конкретно для этих земель выходили повторные указы, подтверждавшие необходимость пересылки смертных приговоров в столицу.

С 1754 года при Сенате работала созданная по инициативе Петра Шувалова кодификационная комиссия. Ей было предложено написать проект уложения в четырех частях: «о суде», «о различных состояниях подданных», «о движимом и недвижимом имении», «о казнях, наказаниях и штрафах». Через год были готовы две, наиболее проработанные с точки зрения членов комиссии части — «судная» и «криминальная». Сенат их одобрил и представил на утверждение государыни. Однако из-за того, что в них фигурировала смертная казнь, Елизавета их не подписала.

Императорский обет

Первым причины решения императрицы покончить со смертной казнью объяснил историк и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов. Он родился в 1733 году и был младшим современником Елизаветы. Как представитель старинной знати князь имел возможность общаться с ближайшими к императрице придворными, а будучи в екатерининские времена сенатором и действительным тайным советником, имел доступ к документам и архивам, так что в отношении событий середины XVIII века есть смыл ему доверять. Так вот, описывая дворцовый переворот 1741 года, Щербатов приводит интересный нюанс: «Она при шествии своем принять всероссийский престол, пред образом Спаса Нерукотворенного обещалась, что если взойдет на прародительский престол, то во всё царствование свое повелением ее никто смертной казни предан не будет».

Известно, что Елизавета Петровна, несмотря на несколько легкомысленную репутацию и любовь к развлечениям, была человеком чрезвычайно набожным. Она ежедневно стояла долгие службы и регулярно совершала паломничества в различные древние монастыри — Саввино-Сторожевский, Новоиерусалимский, Киево-Печерский и т.д. Императрица опекала Троице-Сергиев монастырь, при ней ставший лаврой, заложила Андреевскую церковь в Киеве и Смольный монастырь в столице. Видимо, данный при перевороте обет был очень важен для Елизаветы.

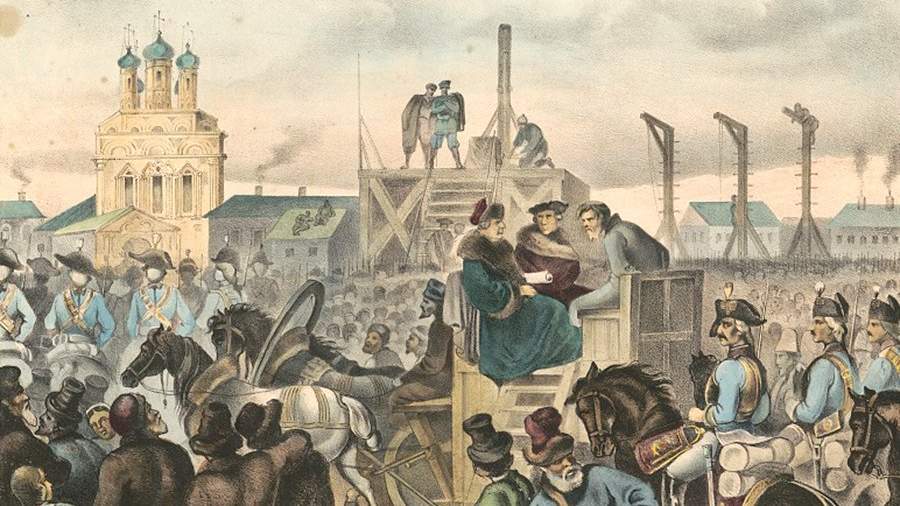

«Казнь Пугачева». Гравюра с картины А.И. Шарлеманя. Середина XIX века

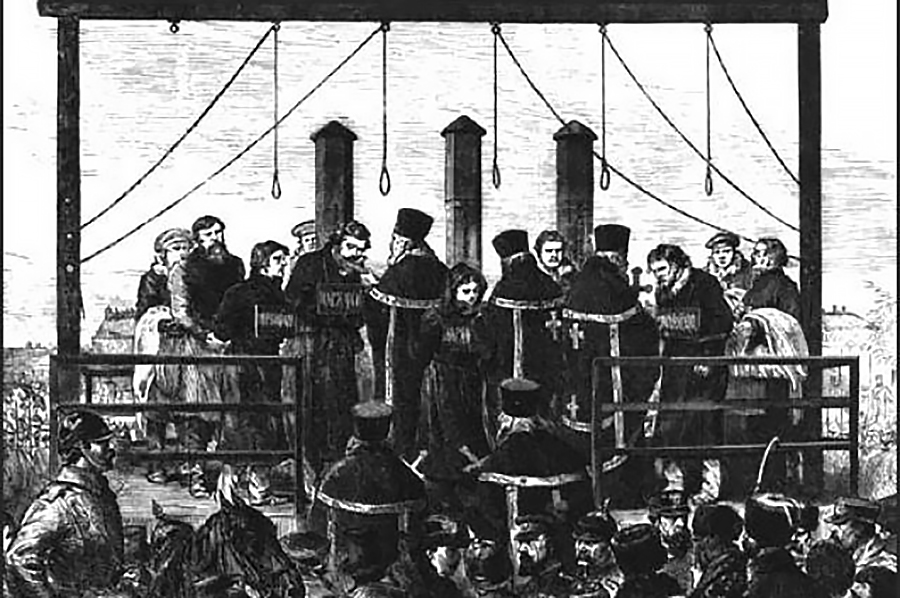

Павел Петрович не казнил никого, а за 24 года правления его сына Александра было приведено в действие лишь 24 смертных приговора. Почти все были вынесены военно-полевыми судами в отношении предателей, сотрудничавших с врагом во время войны 1812 года. Начало правления Николая было омрачено восстанием декабристов — открытого вооруженного мятежа против правящего режима. К смерти были приговорены 36 человек, но император утвердил казни только пятерых руководителей восстания, причем четвертование было заменено повешением. Тут-то и выяснилось, что в стране нет профессионалов-палачей, способных грамотно организовать процедуру, — трое осужденных сорвались с петель, и их пришлось вешать повторно. Всего же за 30 лет правления Николая I были казнены 40 человек, а при его сыне и внуке — еще 44, в том числе убийцы Александра II. Лишь при Николае II, особенно после событий 1905–1907 годов, число казней существенно увеличилось. Впрочем, это меркнет на фоне того, что началось после 1917 года.

Шельмование

Смотреть что такое «Шельмование» в других словарях:

шельмование — обговаривание, опозоривание Словарь русских синонимов. шельмование сущ., кол во синонимов: 2 • обговаривание (9) • … Словарь синонимов

ШЕЛЬМОВАНИЕ — (от нем. schelmen шельмовать, объявлять подлецом) в русском праве 1716 1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Введено Воинским артикулом Петра /в 1716 г. Процедура Ш. включала следующие… … Юридический словарь

ШЕЛЬМОВАНИЕ — в русском праве в 1716 1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и… … Большой Энциклопедический словарь

шельмование — ШЕЛЬМОВАТЬ, мую, муешь; ованный; несов., кого что. Позорить, бесчестить. Ш. чьё н. честное имя. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ШЕЛЬМОВАНИЕ — ШЕЛЬМОВАНИЕ, в русском праве в 1716 66 вид позорящего наказания для дворян, приговорённых к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением… … Русская история

Шельмование — в русском праве в 1716 1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и… … Политология. Словарь.

ШЕЛЬМОВАНИЕ — в России в 1716 1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Ш. введено Воинским уставом Петра I в 1716 г., перешло затем в практику общегражданских судов. Процедура Ш. заключалась в преломлении… … Юридическая энциклопедия

шельмование — см. Шельмовать. * * * шельмование в русском праве в 1716 66 вид позорящего наказания для дворян, приговорённых к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги.… … Энциклопедический словарь

Шельмование — см. Вне закона … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ШЕЛЬМОВАНИЕ — в России в 1716 1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Ш. введено Воинским уставом Петра I в 1716 г., перешло затем в практику общегражданских судов. Процедура Ш. заключалась в преломлении… … Энциклопедический словарь экономики и права

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ (от нем. schelmen — шельмовать, объявлять подлецом) — в русском праве 1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Введено Воинским артикулом Петра /в 1716 г. Процедура Ш. включала следующие действия: имя преступника прибивалось к виселице, палач над коленопреклоненным преступником ломал шпагу, и его объявляли вором (шельмой). Преступник предавался церковной анафеме и объявлялся вне закона. Это наказание предусматривалось в 11 случаях. В дальнейшем Ш. было заменено лишением всех прав состояния.

Смотреть что такое ШЕЛЬМОВАНИЕ в других словарях:

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

(от нем. schelmen — шельмовать, объявлять подлецом) в России в 1716—66 вид позорящего наказания для дворян, осуждённых на смертную казнь или веч. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

шельмование 1. ср. устар. Процесс действия по знач. глаг.: шельмовать (1*). 2. ср. разг. Процесс действия по знач. глаг.: шельмовать (2*).

ШЕЛЬМОВАНИЕ

шельмование с. ист.public dishonour; (перен.) defamation

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Шельмование — см. Вне закона.

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Шелом Шевелина Шевалье Шваль Шань Шанель Шамиль Шаль Шало Шале Ошва Оним Омела Оман Олин Олим Олива Олень Олеин Овин Овилан Овен Овал Ноша Ном Ноль Нолева Новь Нло Ниша Нимало Нил Нива Немо Нельма Нель Неелов Невма Неваш Нева Намол Налим Налив Налево Нал Навь Мошна Монашие Мольва Моль Моление Молвь Молва Мление Мишень Мишель Миша Мио Минь Мина Мильон Милон Милованье Мило Милан Мила Меш Мень Мена Мель Мелон Мелево Мел Машон Машин Маш Мао Манилов Мание Ман Мало Малин Мали Лье Ломание Лом Лов Лион Линь Лина Лимон Лиман Лима Ливень Ливан Леша Леон Лень Лениво Лена Лен Левша Лев Лань Ион Иомен Иол Иов Инь Ильм Илона Иена Иван Енол Ение Емшан Ель Елена Еле Елань Евмен Евина Ева Вошь Вонь Вона Вон Волна Волин Волан Вол Воин Внеш Вне Внаем Вмал Вишенье Виола Винол Вино Вильшан Вильно Вилен Вие Виан Вешание Веш Вено Вена Велень Вано Ваниль Валом Валин Вале Вал Аон Аним Шелон Шельма Шельмование Амьен Шема Амон Амилен Шило Алиев Алеш Ален Авил Шлам Шлем Шмель Авель Шмон Шмонал Шов Шмелев Аил Алин Шинель Шина Шилов Амвон Амил Амин Шив. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

1) Орфографическая запись слова: шельмование2) Ударение в слове: шельмов`ание3) Деление слова на слоги (перенос слова): шельмование4) Фонетическая тран. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Шельмование в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объяв. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Rzeczownik шельмование n Potoczny szkalowanie odczas. n Historyczny szelmowanie odczas. n zniesławienie odczas. n

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ, в русском праве в 1716-66 вид позорящего наказания для дворян, приговорённых к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявл. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

в русском праве в 1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. д. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав. Позже было заменено «лишением всех прав состояния». смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Ударение в слове: шельмов`аниеУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: шельмов`ание

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ, в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав.

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ, в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением дворянства и сословных прав. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

(2 с), Пр. о шельмова/нииСинонимы: обговаривание, опозоривание

ШЕЛЬМОВАНИЕ

1. kelmiks kuulutamine2. laimamine3. teotamine4. tõrvamine

ШЕЛЬМОВАНИЕ

сущ. ср. родадействие/процессшельмування

ШЕЛЬМОВАНИЕ

шельмова’ние, шельмова’ния, шельмова’ния, шельмова’ний, шельмова’нию, шельмова’ниям, шельмова’ние, шельмова’ния, шельмова’нием, шельмова’ниями, шельмова’нии, шельмова’ниях. смотреть

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

с. разг.difamación f

ШЕЛЬМОВАНИЕ

ШЕЛЬМОВАНИЕ

с.diffamation fСинонимы: обговаривание, опозоривание

ШЕЛЬМОВАНИЕ

с. denigrazione f, diffamazione f Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: обговаривание, опозоривание

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Гражданская казнь

Гражда́нская казнь в Российской империи и других странах — один из видов позорящего наказания в XVIII—XIX веков. Её обряд состоял в публичном унижении наказуемого с преломлением шпаги над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, родительских и пр.)

Известные личности, подвергнутые гражданской казни

Источники

|

Полезное

Смотреть что такое «Гражданская казнь» в других словарях:

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ — в России XVIII XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов,сословных привилегий,прав собственности, родительских и т.д.) … Юридический словарь

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ — в России 18 19 вв. вид позорящего наказания для дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, родительских и т. д.) … Большой Энциклопедический словарь

Гражданская казнь — в России XVIII XIX вв. вид публичного наказания (обычно для дворян), состоящий в том, что осужденного привязывали к позорному столбу и в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности и т.п.) ломали над его… … Энциклопедия права

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ — в России XVIII XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, родительских и т.д. «. ко… … Юридическая энциклопедия

гражданская казнь — в России XVIII XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Осуждённого привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собственности, родительских и т. д.). * * *… … Энциклопедический словарь

гражданская казнь — в России XVIII XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Осужденного привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак лишения всех прав состояния (чинов,сословных привилегий,прав собственности, родительских и т.д.). * * * в… … Большой юридический словарь

Гражданская казнь — в XVIII XIX вв. вид позорящего наказания для дворян. Лишение всех прав состояния … Краткий словарь историко-правовых терминов

гражданская казнь — В России 18 19 вв.: публичное наказание государственного преступника дворянина, лишение его всех прав состояния (преступника привязывали к позорному столбу и ломали над головой шпагу) … Словарь многих выражений

КАЗНЬ ГРАЖДАНСКАЯ — ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ … Юридическая энциклопедия

Что такое Нимб над головой?

На всех иконах Иисуса Христа, Богоматери и святых, вокруг их головы изображен светящийся диск. Мы знаем, что это сияние называют нимбом, но что оно собою представляет, объяснить можем с трудом. Что такое нимб над головой? Для чего он нужен? Может ли появиться у человека? Давайте разбираться по порядку.

Значение нимба с религиозной точки зрения

Нимб – это многозначный священный символ. На иконах изображается в виде светлого круга вокруг головы. Нимб это образ вечности, святости и божественной благодати.

На иконах Христа, внутри нимба изображен крест – главный религиозный символ христианства. Также на нимбе можно увидеть три буквы «ό ώ ν», которые в переводе с греческого означают «Сущий». Нимбы бывают разного цвета и форм. На образах можно увидеть круглые, квадратные, треугольные и даже шестиугольные ореолы. У каждого из них есть свое сакральное значение.

В иконописи очень серьезно подходили к выбору цвета. Со временем установилась символика, передающая через цвета определенный смысл образа. Так золотое и белое сияние означало райскую, божественную благодать; голубой нимб – связь с Небом и духовным миром ангелов; зеленое сияние – знак вечной жизни; красный ореол – символ мученической жертвы и Воскрешения.

Сущность нимба в науке

Ученые уже давно смогли доказать миру существование человеческой ауры. По-сути это биополе, которое защищает наше тело от внешней, негативной энергии. Аура в точности отражает наше внутреннее состояние. Все наши мысли, чувства, духовное и физическое здоровье объединяются в единую энергетическую оболочку. Верхняя часть, в частности голова, имеет защиту в виде ореола (нимба).

Чем сильнее у человека аура, тем легче ему противостоять негативным внешним факторам. Сюда можно отнести атаки энергетических вампиров и других людей, пытающихся влезть в личное пространство и нарушить внутренний духовный баланс. Аура может иметь форму кокона, перевернутого гриба или груши. В первом случае человек наиболее защищен. Две другие формы работают не в полную силу. Энергетический слой покрывает человеческое тело лишь частично, тем самым оголяя уязвимости.

Все наши мысли и действия мгновенно отражаются на ауре. Чем больше мы будем работать над своим духовным развитием, тем сильнее будет наше биополе и нимб сможет проявиться.

Что такое Нимб в эзотерике?

Давайте посмотрим как интерпретирует это понятие эзотерика.

Современные духовные целители уверяют, что нимб над головой не всегда является символом божественной святости. Прежде всего, сияющий ореол означает духовную чистоту и позитивную энергию. Таким образом, можно сделать вывод, что солнечная корона может проявиться у каждого из нас.

Человек представляет собой сложную энергетическую структуру. Люди умеющие генерировать внутреннюю чистую энергию, ощущают себя свободно и счастливо. Они находятся в гармонии с собой и окружающим миром. Такие люди излучают доброту и благодать. Они упорно работают над своим духовным развитием, и каждый день становятся на шаг ближе к истинному, божественному совершенству.

Нимб над головой представляет собой мощный сгусток энергии. После молитвы или длительной медитации человек чувствует сильный духовный подъем. Именно в этот момент может проявляться огненный шар с сияющей энергией. Важно понимать, что одной молитвы недостаточно. Нимб это не просто выход энергии, а проявление внутренней чистоты, веры и святости.

Человек должен пройти долгий духовный путь. Это чрезвычайно трудная работа, которая под силу лишь немногим. Нужно забыть о личных благах и потребностях. Все что нужно человеку – вера. Абсолютно не важно, какую религию вы исповедуете. Имеют значение лишь те догматы, которым вы следуете.

Увидеть сияющее гало могут те люди, которые открыли в себе астральное зрение. Прежде всего, это духовные целители, священники и наставники, служащие Богу и высшему добру.

Как видим, нимб это не просто символ на иконах. Светящийся ореол является частью человеческой ауры и в некоторых случаях может даже становиться видимым для окружающих людей.