Что означает причастие в православии

Таинство причащения.

Часть 2. Последовательность и символическое значение литургии

|

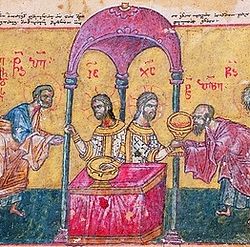

| Причащение апостолов. Миниатюра из греко-груз. рукописи XV в. |

Порядок совершения полной (то есть не преждеосвященной) литургии таков. Вначале приготовляется вещество для совершения евхаристии. Затем верующие готовятся к таинству. И, наконец, совершается само таинство освящение святых даров и причащение верующих. Божественная литургия, таким образом, состоит из трех частей: проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных.

Слово это греческое и в переводе означает принесение. В древности члены первохристианской общины сами приносили перед литургиейвсе нужное для таинства: хлеб и вино. Хлеб, употребляемый при совершении литургии имеет название просфоры, что значит приношение, опять же в знак того, что раньше хлебы были приносимы христианами на литургию. В православной Церкви евхаристия совершается на просфорах, приготовленных из квасного (дрожжевого) теста.

Для проскомидии употребляется пять просфор в память о чудесном насыщении Христом пяти тысяч человек.

Для причащения употребляется одна просфора (агничная). Ибо и Господь причастил апостолов, преломив и раздав один хлеб. Святой апостол Павел пишет: «Один хлеб, и мы многие – одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10: 17). Агнец раздробляется после приложениясвятых даров и им причащаются священнослужители и все готовившиеся к причастию.

Вино при совершении литургии употребляется красное, виноградное, так как оно напоминает цвет крови. Вино смешивается с небольшим количеством воды в знак того, что из прободенного ребра Спасителя истекла кровь и вода.

Проскомидия совершается в самом начале литургии, в алтаре во время чтения чтецом часов. Возглас «Благословен Бог наш», предваряющий чтение третьего часа является также начальным возгласом проскомидии.

Проскомидия очень важная часть Божественной литургии и приготовление даров для освящения имеет глубокое символическое значение.

Проскомидия совершается на четырехугольном столе, который стоит слева от престола и называется жертвенник.

Из агничной просфоры священник специальным ножом, называемым копие вырезает середину в форме куба, эта часть просфоры имеет название агнец, в знак того, что Господь, как Непорочный Агнец был заклан за наши грехи. С нижней части агнец надрезается крестообразно, со словами: «Жрется (приносится в жертву) агнец Божий вземляй грехи мира, за мирской живот (жизнь) и спасение». Священник копием прободает правую сторону агнца, произнося слова: «Един от воин копием ребра Ему прободе и абие (тотчас) изыде кровь и вода; и видевый свидетельствова и истинно есть свидетельство его» (Ин. 19: 34). С этими словами вливается в потир (святую чашу) вино, смешанное с водой.

Приготовление даров на проскомидии имеет несколько значений. Тут вспоминается рождение Спасителя, пришествие Его в мир и, конечно же, голгофская жертва на Кресте, а также погребение.

Приготовленный агнец и частицы, вынутые из четырех других просфор, символизируют всю полноту Церкви небесной и земной. После приготовления агнца он полагается на специальном блюде – дискосе.

Священник из второй просфоры, на которой изображается Матерь Божия, вынимает треугольную частицу в честь Пресвятой Богородицы и полагает ее по правую сторону от агнца.

Из третьей просфоры вынимаются частицы в честь Иоанна Предтечи, пророков апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, родителей Богородицы – праведных Иоакима и Анны и того святителя, чья литургия совершается.

Из двух следующих просфор вынимаются частицы за живых и усопших православных христиан.

В алтарь на проскомидию верующими подаются записки о здравии и о упокоении. За людей, чьи имена содержатся в записках, также вынимаются частицы.

Все частицы полагаются в определенном порядке на дискосе. Священник, покадив, ставит на дискосе над агнцем и частицами звездицу. Это две металлические дуги, соединенные в виде креста. Дискос знаменует и Вифлеемскую пещеру и Голгофу, звездица – звезду над пещерой и крест. Священник кадит специальные покровы и полагает их поверх дискоса и потира в знак того, что Христа положили во гробе и повили Его тело пеленами, но эти пелены также символизируют пелены рождественские.

Значение поминовения на проскомидии

В конце Божественной литургии, после причащения верующих, священник ссыпает частицы, вынутые из просфор на проскомидии, в святую чашу со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих».

Поминовение на проскомидии, изъятие частиц о здравии и о упокоении, а потом погружение их в потир – высшее поминовение в Церкви. За поминавшихся на проскомидии совершается бескровная жертва, они тоже участвуют в литургии.

У мощей святителя Феодосия Черниговского нес послушание иеромонах Алексий (ныне он прославлен как местночтимый святой), будущий старец Голосеевского скита Киево-Печерской лавры. Как-то он утомился и задремал у раки. Во сне ему явился святитель Феодосий и благодарил за труды. Он просил помянуть на литургии его родителей иерея Никиту и Марию. Когда иеромонах Алексий спросил святого, как он может просить молитв священника, когда сам стоит пред престолом Божиим, святитель Феодосий ответил: «Приношение на литургии сильнее моих молитв».

Вторая часть литургии называется литургия оглашенных. В древности люди, чтобы принять святое крещение, проходили весьма длительную подготовку. Они изучали основы веры, ходили в церковь, но молиться на литургии они могли только до определенного момента службы. Перед перенесением даров с жертвенника на престол оглашенные, а также кающиеся, отлученные за тяжелые грехи от причастия, должны были выйти в притвор храма.

После возгласа священника: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков», хор поет: «Аминь» (что значит истинно так). Произносится мирная, или великая, ектения. Начинается она словами: «Миром Господу помолимся». Слово «миром» обозначает не призыв молиться «всем миром», вместе (хотя молитва на литургии всегда общая соборная), а говорит нам о том, что мы должны совершать моление в мире, примирившись с ближними, только тогда Господь примет наши молитвы.

Мирная ектения охватывает как бы все сферы нашего бытия. Мы молимся о мире всего мира, о святых церквях, о храме, где совершается служба, о епископах, пресвитерах, диаконах, о стране нашей, властях и воинах ее, о благорастворении воздухов и изобилии земных плодов, необходимых для пропитания. Здесь мы также просим у Бога помочь всем путешествующим, больным и находящимся в плену.

Литургия – это общее дело, и молитва на ней совершается соборно, то есть всем верующим народом «едиными устами и единым сердцем». «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20), – говорит нам Господь. И по уставу священник не может совершать литургию один, с ним должен молиться хотя бы один человек.

После великой ектении поются псалмы, называемые антифонами, так как их положено петь на двух клиросах попеременно, то есть антифонно. Псалмы пророка Давида входили в состав ветхозаветного богослужения и составляли значительную часть песнопений в службе первохристианской. После второго антифона всегда поется песнопение: «Единородный Сыне…» о пришествии в мир Христа Спасителя, Его вочеловечении и искупительной жертве.

Во время пения евангельских заповедей блаженства из Нагорной проповеди Христа, открываются царские врата и совершается малый вход, или вход с Евангелием. Священник или диакон, возвышая Евангелие, знаменуя им в царских вратах крест и возглашает: «Премудрость! Прости!» В переводе с греческого прости – значит прямо. Это говорится, как напоминание нам о том, что нужно быть внимательными в молитве, стоять прямо. Также здесь говорится о той премудрости, которую несет нам Божественное Евангелие и проповедь Господа, ибо Евангелие, выносится из алтаря в знамение того, что Христос вышел на проповедь и несет благую весть миру.

После пения тропарей, посвященных празднику, данному дню или святым дня и храма, поется Трисвятое: «Святый Боже…». В Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху и Пасхальную седмицу, в день Святой Троицы, а также в субботу Лазареву и Великую, вместо Трисвятого поется: «Елицы (которые) во Христа крестистеся (крестились), во Христа облекостеся (облеклись). Аллилуия». В древности оглашенные принимали крещение традиционно в дни этих праздников.

В праздник Воздвижения Креста Господня и неделю Крестопоклонную Великого поста вместо Трисвятого поется: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Далее следуют положенные в этот день чтения из посланий святых апостолов или Деяний апостольских и Евангелия.

К внимательному чтению Апостолаи Евангелия нас готовят возгласы «Вонмем» и «Премудрость прости, услышим святого Евангелия».

После евангельского чтения следует сугубая (усиленная) ектения, на которой кроме различных молений о священноначалии, властях, воинстве и всех верующих происходит поименное поминовение тех, кто подал свои записки на литургию. Их имена возглашают священнослужители, и весь народ вместе с ними молится о здравии и спасении рабов Божиих, «всех зде ныне поминаемых».

Во время сугубой ектении священник разворачивает на престоле святой антиминс. Это прямоугольный плат с изображением положения во гроб Спасителя. Он всегда находится на престоле и на нем служится Божественная литургия. В антиминс вшиты мощи святых. В древней Церкви первые христиане служили литургию на гробах мучеников, как это было, например, в римских катакомбах, где хоронили казненных мучителями христиан.

После произнесенной сугубой ектении следует ектения об умерших. Во время нее мы молимся о всех преждепочивших отцах, братьях и сестрах наших, просим у Бога прощения их вольных и невольных грехов и водворения их в небесных обителях, где упокояются все праведные.

Далее следует ектения об оглашенных. У некоторых прихожан эта часть службы вызывает недоумение. Действительно, той практики оглашения, подготовки к крещению, которая была в древней Церкви, сейчас нет. Сегодня мы, как правило, крестим людей после одной-двух бесед. Но все-таки оглашенные, готовящиеся принять православную веру, есть и сейчас. Немало людей, еще не принявших крещение, тянутся, идут к Церкви. О них мы и молимся, чтобы Господь укрепил их благое намерение, открыл им Свое «Евангелие правды» и присоединил к «святой соборной и апостольской Церкви».

Недавно я крестил одного своего родственника, который много лет готовился принять крещение, но все как-то не мог решиться. Притом он подошел к вопросу изучения Православия весьма основательно: прочел весь Ветхий и Новый Завет, немало духовной литературы, выучил «Символ веры» и «Отче наш». И вот, в возрасте более 70 лет наконец принял святое крещение.

В наше время много людей, крещенных когда-то в детстве родителями или бабушками, но совершенно не просвещенных. И о том, чтобы Господь «огласил их словом истины» и привел в ограду церковную, и нужно молиться на этой ектении.

После слов «оглашенные изыдите» готовящиеся к крещению и кающиеся выходили из храма, ибо начиналась самая главная часть Божественной литургии. При этих словах мы должны особенно внимательно заглянуть в нашу душу, изгнать из нее все обиды и вражду на наших ближних, а также все житейские пустые помышления, чтобы с полным вниманием и благоговением молиться за литургией верных.

Эта часть службы начинается после призыва оглашенным удалиться из храма. Далее следуют две кратких ектении, и хор начинает петь Херувимскую песнь. Если переложить ее на русский язык, она будет читаться так: «Мы, таинственно изображая херувимов и воспевая Животворящей Троице трисвятую песнь, отложим теперь попечение о всем житейском, чтобы воспринять Царя всех, Которого окружают ангельские силы. Хвалите Бога!».

В этой песне упоминается, что Господь окружен ангельскими воинствами, непрестанно прославляющими Его. И на Божественной литургии молятся не только священнослужители и прихожане. Вместе с Церковью земной литургию совершает Церковь небесная.

Во время Херувимской песни совершается перенесение приготовленных для освящения даров с жертвенника на престол. Перенесение это называется Великий вход. Священник с диаконом переносят дары, выйдя из алтаря северными (левыми) дверями. Остановившись на амвоне перед царскими вратами, они, обратившись лицом к верующим, поминают святейшего патриарха, митрополитов, архиепископов, епископов, священство, всех труждающихся и молящихся в храме сем.

Ектения, следующая после перенесения даров, называется просительной и готовит верующих к самой важной части литургии – освящению честных даров.

Перед пением всем народом Символа веры диакон возглашает: «Двери, двери! Премудростию вонмем!» Эти слова напоминали в древности привратникам, что начинается самая главная и торжественная часть службы, поэтому они должны следить за дверями храма, дабы входящие не нарушили благочиния. Нам же это напоминание о том, что надо закрыть двери своего ума от посторонних помыслов.

Как правило, все молящиеся поют Символ веры, исповедуя свою веру в важнейшие догматы Православной Церкви.

Часто приходится сталкиваться с тем, что крестные – восприемники при таинстве крещения – не могут прочесть Символ веры. Это происходит оттого, что люди не читают утренних молитв (в их состав входит Символ веры) и редко ходят к литургии. Ведь в храме каждую Божественную литургию весь народ едиными устами исповедует свою веру и знает это песнопение наизусть.

После возгласа: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити» (что значит: таинство евхаристии – святое возношение – нужно приносить со страхом Божиим, с благоговением и особой внимательностью), начинается евхаристический канон. Песнопение «Милость мира, жертву хваления» является ответом на только что прозвучавший призыв.

Возгласы священника чередуются с пением хора. Священник читает во время пения евхаристические тайносовершительные молитвы. Остановимся на основных, самых главных молитвах евхаристического канона.

Со слов священника «Благодарим Господа!» начинается подготовка к освящению, претворению честных даров. Иерей читает благодарственную евхаристическую молитву. В ней прославляются благодеяния Божии, наипаче искупление человеческого рода, мы благодарим Господа за то, что Он принимает от нас Бескровную жертву в таинстве евхаристии, хотя Ему предстоят и служат чины ангельские, прославляющие Его, «победную песнь поющее, вопиюще, взывающее и глаголюще». Эти слова молитвы священник произносит в полный голос, как возглас.

Продолжая евхаристические молитвы, священник произносит вслух слова Спасителя на Тайной вечери: «Примите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». При этом он указывает на дискос с агнцем. Затем, указуя на святую чашу: «Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя нового завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов».

После этого священник произносит возглас, исполненный глубокого богословского смысла: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Мы дерзаем приносить Богу сии дары от Его творений (хлеба и вина), принося бескровную жертву о всех чадах Церкви и за все благодеяния от Него нам оказанные.

Во время пения «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим…» происходит освящение, претворение приготовленных хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Священник молится, готовится к этому великому моменту, читая тропарь 3-го часа. Затем знаменует святой агнец со словами: «И сотвори убо хлеб сей – честное тело Христа Твоего». И благословляет вино, произнося: «А еже в чаши сей – честную кровь Христа твоего». И знаменует дискос с агнцем и святую чашу со словами: «Приложив Духом Твоим Святым». Священнослужители делают земной поклон перед святыми дарами. Святые дары приносятся как бескровная жертва за всех и за вся без исключения, за всех святых и за Матерь Божию, о чем говорится в возгласе священника, который является окончанием священнической молитвы: «Изрядно (в особенности) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». В ответ на этот возглас поется песнопение, посвященное Матери Божией – «Достойно есть». (На Пасху и в двунадесятые праздники до отдания поется другое богородичное песнопение, именуемое задостойник).

Далее следует ектения, которая готовит верующих к причащению и содержит также обычные прошения просительной ектении. После ектении и возгласа священника поется (чаще всего всем народом) молитва Господня – «Отче наш».

Когда апостолы попросили Христа научить их молиться, Он дал им эту молитву. И в ней мы просим обо всем необходимом для жизни: о том, чтобы на все была воля Божия, о хлебе насущном (и, конечно же, о том, чтобы Господь сподобил нас принять хлеб небесный – тело Его), о прощении наших грехов, и о том, чтобы Господь помог нам преодолеть все искушения и избавил нас от козней дьявола.

Возглас священника «Святая святым» говорит нам о том, что к святым тайнам нужно приступать в чистоте, освятив себя молитвой, постом и очистившись в таинстве покаяния.

О подготовке к таинству причащения подробно говорится в главе «Как готовиться в причастию».

В алтаре священнослужители раздробляют святой агнец, причащаются сами и готовят дары для причастия верующих. После этого царские врата открываются, и диакон выносит святую чашу со словами: «Со страхом Божиим и верою приступите». Отворение царских врат знаменует собой открытие гроба Господня, а вынос святых даров – явление Господа по Его воскресении.

Священник читает молитву святителя Иоанна Златоуста перед святым причащением: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз…». И люди молятся, внимая смиренной молитве святителя Иоанна, осознавая свое недостоинство и преклоняясь пред величием преподаваемой святыни. Молитва заканчивается словами: «…ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь».

Причащающийся недостойно, без веры, сокрушения сердечного, имея в сердце злобу и обиду на ближнего, уподобляется Иуде-предателю, который был одним из двенадцати учеников, присутствовал на Тайной вечери, а потом пошел и предал Учителя.

Все, кто готовились к причастию и получили разрешение от священника, причащаются святых Христовых таин. После этого священник уносит святую чашу в алтарь.

Затем иерей осеняет молящихся святой чашей со словами «Всегда, ныне и присно и во веки веков» и переносит ее на жертвенник. Молящимся в последний раз являются святые дары, что знаменует собой последнее явление Спасителя ученикам и вознесение Его на небо.

Диакон произносит краткую благодарственную ектению.

В конце литургии священник говорит отпуст. В отпусте обычно вспоминаются Божия Матерь, святитель, чья литургия совершалась, святые храма и дня.

Все молящиеся целуют святой крест, который дает им священник.

После литургии обычно читаются благодарственные молитвы по святом причащении. Если они не читаются в храме, все причастившиеся читают их, вернувшись домой.

Причастие

Прича́стие (греч. κοινωνία (кинониа) — приобщение; μετάληψις — принятие) (Евхаристия – от греч. Εὐχαριστία (евхаристиа) — благодарение) — таинство, в котором хлеб и вино прелагаются в истинное Тело и истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа, после чего верующие потребляют их во оставление грехов и в Жизнь Вечную.

В ранней Церкви причащение также называлось словом «кинония», (общение), т.е. общение людей с Богом и в Боге, т.е. пребывание в Его любви и благодати.

Сам Спаситель сказал: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в Последний день» ( Ин.6:54 ). Этими словами Господь указал на необходимость для всех христиан теснейшего соединения с Ним в Таинстве Причастия.

Что такое Причастие?

протоиерей Евгений Горячев

Ведущая. Что же такое – Причастие? Это Таинство? Обряд? Священнодействие? Магия или колдовство?

Отец Евгений. Хороший вопрос. Церковь разговаривает до какой-то степени на очень понятном всем людям языке, но – до какого-то момента. После этого момента начинается язык условностей, язык иконный, язык священный. Термин «Причастие», так же как и синонимы: Евхаристия, Святые Дары, Тело и Кровь Христовы, относятся именно к этому. Возвращаясь к Вашему вопросу, я бы сказал, что, конечно, в истории, людьми, не находящимися внутри ритуального круга, то есть теми, кто это воспринимал изнутри, будучи церковными, Таинство Евхаристии воспринималось и как обряд, и как магия, и как колдовство. Знаменитый роман Л.Н. Толстого «Воскресение» прямо указывает на то, что это что-то варварское: «Они едят своего Бога». Это что-то, связанное с язычеством, с какой-то такой инфернальной древностью, это не может воспринять современный человек. Но Церковь относится к этому, конечно, не так, как об этом думают люди внешние, а с некоторых времен Толстой сделался внешним по отношению к Церкви, а воспринимают это так, как об этом учат и Священное Писание, и традиция, и Установитель этого Таинства Господь Иисус Христос. Я уже произнес это слово – «таинство». Церковь воспринимает это как нечто таинственное, которое мы не можем до конца объяснить, а просто делимся опытом переживания в этом священнодействии каждого христианина, который вбирает в себя Святые Дары. Если совсем коротко, то я бы сказал, что Таинства отличаются от других заповедей Божьих тем, что они не говорят об этике, но о мистике. Даны они нам именно для того, чтобы этика сделалась реальной, не абстракцией, на которую мы смотрим и говорим: «Да, это красиво, да, это правильно, но исполнить я это не могу». Все, наверное, помнят фреску Сикстинской капеллы «Сотворение Адама», где Божественная рука тянется навстречу руке человеческой. Так вот, я бы сказал так: Таинства, в том числе и Причастие, даны Богом для того, чтобы наша человеческая немощь получила поддержку в Божественной крепости. Бог из вечности протягивает свою руку с тем, чтобы поддержать немощную руку человека. И все Церковные Таинства, начиная с Крещения и заканчивая Венчанием и Соборованием – они обращены именно к этому. Бог поддерживает нас, в том числе и через Таинство Евхаристии.

Ведущая. Что значит «Тело и Кровь»? Это что – людоедство?

О. Евгений. Восприниматься это может так, если исходить из лингвистического контекста, но если мы обращаемся к Библейской истории, то видим, что Тот, кто установил это Таинство, Господь наш Иисус Христос, отсылает слушателей к древнейшему Библейскому сюжету: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб, который Я вам дам будет для вас в жизнь вечную». «Подавай нам такой хлеб каждый день», – сказали иудеи. «Я – хлеб, сошедший с небес, – говорит Господь Иисус Христос, – кто будет вкушать Тело и пить мою Кровь, тот будет иметь жизнь в себе». Звучат эти термины: Тело и Кровь, но всякий раз, когда мы вкушаем мясо, неважно чье: свинина, говядина, оленина, крольчатина – мы всегда вкушаем мертвую отдельность. А на Тайной Вечере не мертвый, но живой Христос указал на хлеб и сказал: «Это Тело мое». Не мертвый, но живой Христос указал на чашу с вином и сказал: «Это Кровь моя». В чем суть Таинства? Неизъяснимым для человека способом весь целый живой Христос соединился с этим хлебом и с этим вином, поэтому мы причащаемся не мертвой отдельности, а целого живого Христа.

Ведущая. Все же почему – Причастие?

О. Евгений. Действительно, это очень интересно. При-частие. Мы видим в этом слове как бы две стороны: приставку и, собственно, сам корень «часть», то есть мы приобщаемся к чему-то, становимся частями чего-то большего. Апостол Павел сказал: «Разве вы не знаете, что вы сотелесники Христу?» Что это значит? В обычном порядке закономерностей мы вкушаем с тем, чтобы то, что мы съели, сделалось нами. Если человек не очень разборчив в количестве съеденного, то можно на весах отследить на сколько он поправился после того как посидел за столом. В Церковном Таинстве порядок закономерностей прямо противоположен. Не пища становится нами, а мы становимся тем, к чему мы приобщаемся. Поэтому мы и говорим: «Причастие», мы становимся частью чего-то большего.

Ведущая. Все ли могут причащаться?

О. Евгений. Конечно, да, но для этого необходимо соблюсти несколько условий. Конечно, человек должен быть крещен, потому что пропуском, простите уж за этот образ, к участию в мистической жизни Церкви, пропуском к остальным Таинствам, является именно крещение. Некрещеного человека Церковь к Таинству допустить не может, потому что это будет насилие над ним. Если он не выказал своего желания быть христианином, предлагать ему чисто христианское времяпровождение, духовную мистику – это будет нарушением его свободы. Но, даже если человек крещен в детстве, но потерял веру или воспринимает Причастие как магический обряд, или у него какие-то другие на этот счет мотивы и соображения, то тогда Церковь напоминает, что Причастие в этом случае может не только не облагородить и исцелить человека, но может быть ему во вред. Кстати, Иуда, участник Тайной Вечери тоже причастился, и о нем сказано, что «с этим куском вошел в него сатана». Почему? Величайшая святыня, которая должна и облагородить, и преобразить, и исцелить, вместе с тем становится для Иуды путем к худшей жизни. Потому что в своем сердце он уже нес желание предать Спасителя. Священник, выходя с евхаристической чашей, произносит всегда одни и те же слова: «Со страхом Божиим и верою приступите». С верой, что это действительно Тело и Кровь Христа. И со страхом, потому что можно причаститься не в улучшение, не в исцеление, а в суд и во осуждение.

Что касается действительности, то здесь, мне кажется, христианская традиция разделилась на два неодинаковых лагеря, а православие пошло посередине между ними. Протестанты стали говорить, что Причастие надо воспринимать как некий символ, за которым не стоит никакой реальности, как условность. Говорит же Христос о себе в Евангелии как о двери, мы же не воспринимаем его как дверь. Говорит о лозе, это не значит, что Он – виноградная ветвь. Так и Причастие – это условность и не более того. Есть другая крайность, которая воспринимает это как натурализм гипертрофированной формы: это – мясо и кровь. В этом случае, действительно, правомочно говорить об антропофагии, это людоедство в чистом виде. Как я уже говорил, православие выбирает срединный путь, который не дерзает говорить, что это только символ. Это – символ, но за этим символом стоит реальность. И не дерзает говорить о натурализме, потому что в этом случае мы причащаемся мертвой отдельности. Повторяю: живой Христос входит в человека с тем, чтобы его преобразить, но все зависит от того, в каком состоянии души человек причащается. Причаститься может каждый человек, если он крещен, а вот плоды этого Причастия зависят от нравственной составляющей у каждого конкретного человека.

Ведущая. Если человек крещен и верит в истинность Святых Даров, нужно ли соблюдать какие-то дополнительные условия, чтобы причаститься?

О. Евгений. Совершенно верно, такие условия нужны. Если человек крещен, и если при этом он не сомневается, что это Тело и Кровь Христовы, Святые Дары, все-таки Церковь требует от него дополнительной подготовки. Она заключается в посещении богослужения, чтении Священного Писания, наконец, в посте. Зачем это нужно? Когда мы садимся за обычный стол, в лучшем случае читаем короткую молитву, а в худшем – просто крестимся и вкушаем пищу, ничего более. Но дело в том, что как бы ни были связаны по своей субстанциональной форме Святые Дары и любые другие продукты, это пища, в конечном итоге. Мы все-таки говорим, что это особая пища, а раз она особая, то наша подготовка к ней выражается в том, что мы настраиваем свою душу на определенный лад. Ведь тело и душа очень тесно связаны. Мы причащаемся с тем, чтобы получить результат в душе, но до того как мы причащаемся, мы воздействуем на свое тело и на свою душу, для того чтобы Святые Дары вызвали необходимый отзвук. Не в том плане, что это какая-то магия: вычитал столько-то молитв или попостился и тогда благодать воздействия Святых Даров будет такой-то, а сделал меньше – будет меньше. Нет, но потому что мы доказываем Богу — как, скажем, доказываем невесте свою любовь, больной матери свою заботу – мы доказываем Богу, что мы трепещем перед этим Таинством. Мы боимся осквернить тот дар, который Бог нам дал, своим недостоинством. Хотя, конечно, болезненное восприятие темы недостоинства не должно уводить нас в ту область, где человек из-за псевдоблагочестия вообще не причащается. Я думаю так, что если воспринимаешь Причастие как лекарство, то человек, подходя к чаше, держит в своем уме одну простую мысль: «Я не достоин, Господи, сделай меня достойным».

Ведущая. Как часто нужно причащаться?

О. Евгений. Если говорить о церковно-юридической стороне, то если человек молится, старается исполнять заповеди, читает Священное Писание, делает добрые дела, но при этом не причащается, то речь идет только о большей или меньшей степени отпадения его от церковной полноты. Потому что Господь сказал: «Если не будете причащаться, то не будете иметь в себе Моей жизни». Если говорить о технической стороне дела, то, мне кажется, что это настроение, о котором я сказал, желание встретиться с Богом, встретиться для того чтобы исполнить заповедь и получить обновление – оно должно быть помножено на внутреннее самодисциплинирующее отношение…

Духовно-просветительский телепроект «Слово»

Патриарх Кирилл:

Причащайтесь Тела и Крови Господней. Существуют разные предрассудки относительно того, как часто нужно причащаться. Некоторые говорят: раз в год, некоторые — четыре раза в год. Это все не находит никакого подтверждения ни в учении Спасителя, ни в учении Церкви, ни в каноническом порядке церковной жизни.

игумен Пётр (Мещеринов):

Евангелие благовествует нам слова Христа: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком ( Ин.10:10 ). Я есмъ путь и истина и жизнь ( Ин.14:6 ). Господь, желая приобщить нас Себе, дать нам эту «жизнь с избытком», избрал для этого не какой-нибудь мыслительно-интеллектуальный или эстетически-культурный способ, а способ наипростейший, наиестественнейший для человека – через вкушение.

Как пища входит в нас и растворяется в нас, проникает до последней клеточки нашего организма, так и Господь захотел до самой нашей последней молекулы проникнуть в нас, соединиться с нами, приобщиться нам, чтобы и мы до конца приобщились Ему.

Ум человеческий отказывается и не в силах понять страшную глубину этого действия Божия; воистину, это любовь Христова, которая превосходит всякое разумение (см. Еф.3:19 ).

священник Александр Торик:

Необходимо отметить, что в отдельных случаях, обычно за маловерие священника или молящихся, Господь допускает совершиться чуду – хлебу и вину стать реальными человеческими плотью и кровью (подобные случаи даже предусмотрены в священническом «Служебнике» в инструкции для священников, называемой «Известие учительное», в разделе о непредвиденных случаях).

Обычно, по прошествии некоторого времени, плоть и кровь вновь приобретают вид хлеба и вина, но известно исключение: в Италии в городе Ланчано уже много веков хранятся обладающие чудесными свойствами Плоть и Кровь, в которые преложились хлеб и вино на Божественной Литургии (см. на сайте).

святой Алексий Мечёв († 1923):

«Причащайтесь чаще и не говорите, что недостойны. Если ты так будешь говорить, то никогда не будешь причащаться, потому что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на земле есть хотя бы один человек, достойный причащения Святых Таин? Никто этого не достоин, а если мы все-таки причащаемся, то лишь по особому милосердию Божию. Не мы созданы для причастия, а причастие для нас. Именно мы, грешные, недостойные, слабые, более чем кто-либо нуждаемся в этом спасительном источнике… Я вас причащаю часто, я исхожу из того, чтобы вас приобщить ко Господу, чтобы вы почувствовали, как это хорошо – пребывать со Христом».

святой праведный Иоанн Кронштадтский:

Бедствие для души — долго не причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть страстями и грехами, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Таинству Причастия.

игумен Силуан (Туманов):

Нельзя часто причащаться, говорят, а то привыкаешь. Так, может, это неплохо — привыкнуть к хорошему?

Насчёт привыкания к святыне – если вдруг кажется, что действительно есть такая опасность, надо усиливаться в осмыслении святыни и в том, чтобы готовиться к встрече с ней, вот и всё. Встреча происходит не ради результата, а ради Христа. Чувства в этом смысле вещь очень ненадежная. Поэтому не чувствуешь – может, оно и к лучшему… Многие православные ведь говорят, что чувства нередко могут сыграть с тобой дурную шутку, и ты начинаешь всё видеть в каком-то искаженном свете – это называется духовной прелестью. И уже перестаешь видеть правду, а видишь одни чувства.

священник Антоний

архимандрит Рафаил (Карелин):

Священник причащается на каждой литургии, однако, по словам святителя Иоанна Златоуста («Толкование на Книгу Деяния апостолов»), он не имеет преимуществ перед мирянином в принятии Святых Тайн. Профессионального причастия Церковь не знает; священнослужитель подходит к Святой Чаше как член Церкви, без каких-либо привилегий. Духовник может не допустить прихожанина до Причастия только в особых случаях: если тот недостаточно подготовлен, пренебрегает молитвенным правилом или же обращает Причастие в повод для духовной гордости. Некоторые люди по нераскаянным грехам не должны быть допущены до Причастия и одного раза в году, а другие, считающие Причастие самым главным в своей жизни, могут причащаться всегда на литургии, в соответствии с подготовленностью к этому Таинству.

Архиепископ Амвросий (Ермаков):

Достижением лукавого стало то, что ему удалось исказить наше отношение к Божественному Причащению, к принятию Бога в Таинстве Святой Евхаристии. Хлеб насущный, ежедневное пропитание, лекарство от страсти, нерадения, от греховных наклонностей и духовных болезней мы превратили в роскошь. Христиане приступают к Святому Причащению крайне редко. Еще есть немало храмов, где не причащают совсем на Рождество и на Пасху, где сами священнослужители создают препятствия верующим к их соединению со Христом в таинстве Евхаристии, где бытует печально ошибочное мнение, что причащаться часто – чуть ли не грех, и можно лишь в посты, и тогда это спасительно.

Но разве можно любить и не стремиться к встрече и единению? А если не любишь, что смогут дать эти несколько причащений в год, если в жизни не дышишь ожиданием встречи с Богом и желанием причаститься Его Божественных Даров.

В конечном итоге причастие из животворного Таинства, совершаемого для всей христианской общины, нередко становится неким чином, на который приходят попеть, почитать, постоять, а когда Христос приглашает: “Приимите, ядите, Сие есть Тело мое”, “Пийте от Нея вси! Сия есть Кровь моя Нового Завета, яже за вы, и за многия изливаемая”, и Церковь приглашает: “Со страхом Божиим и верою приступите”, делают вид, что не замечают, не слышат… Но если Христос не для вас, кто тогда вы? Чьи? Разве Христовы?

преподобный Варсонофий Оптинский:

Вот ты завтра хочешь приобщиться Святым Тайнам Христовым; не говори: я завтра буду приобщаться, а говори: если Господь сподобит приобщиться мне, грешному. Иначе бойся говорить.

Вот какой был случай у вас, в Петербурге. Жил на Сергиевской улице очень богатый купец. Вся жизнь его была — сплошная свадьба, и в продолжение 17 лет не приобщался он Святых Тайн. Вдруг он почувствовал приближение смерти и испугался. Тотчас же послал своего слугу к священнику сказать, чтобы он пришел приобщить больного. Когда батюшка пришел и позвонил, то открыл ему дверь сам хозяин. Батюшка знал о его безумной жизни, разгневался и сказал, зачем он так насмехается над Святыми Дарами, и хотел уходить. Тогда купец со слезами на глазах стал умолять батюшку зайти к нему, грешному, и исповедать его, так как он чувствует приближение смерти. Батюшка наконец уступил его просьбе, и он с великим сокрушением в сердце рассказал ему всю свою жизнь. Батюшка дал ему разрешение грехов и хотел его приобщить, но тут произошло нечто необычайное: вдруг рот у купца сжался, и купец не мог его открыть, как он ни силился. Тогда он схватил долото и молоток и стал выбивать себе зубы, но рот сомкнулся окончательно. Мало-помалу силы его ослабели, и он скончался. «Так, — заметил Старец, — Господь дал ему возможность очиститься от грехов, может быть, за молитвы матери, но не соединился с ним»…

Кого священник может не допустить до Причастия?

Тех, чьи прегрешения попадают под Церковные каноны, запрещающие причащаться. Основанием для запрещения в причащении на определённый срок может быть тяжкий грех (блуд, убийство, воровство, колдовство, отречение от Христа, явная ересь и т.п.), или совершенно несовместимое с причащением нравственное состояние (например, отказ от примирения с раскаявшимся обидчиком).

протоиерей Олег Стеняев:

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем ( 1Кор.11:28–29 ).

«Рассуждение о Теле Господнем» и есть призыв к тому, чтобы, приступая к Чаше, христианин вспоминал о Тайной Вечери, крестных страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, как и Сам Господь сказал: Сие творите в Мое воспоминание ( Лк.22:19 ).

Кроме того, «рассуждение о Теле Господнем» — это вся Литургия с её последованием, молитвами, песнопениями, ектениями. Сама она включает в себя рассказ о Жизни нашего Спасителя — от Рождения до Смерти, Воскресения и Вознесения. Порядок литургического богослужения готовит пришедшего человека к самому важному — к апогею всей жизни, а именно: к Евхаристии и Причастию. Ведь рассуждение выражается в слове или в некоторых действиях, которые порождают мысленные образы, ассоциации. И все это дает нам литургия, чтобы христианин подходил к Чаше осознанно, понимая, что он вкушает Тело и Кровь Самого Христа.