Что означает система баскачества

Значение слова «баскачество»

баска́чество

1. истор. административная система, созданная монголо-татарами в завоеванных ими землях, наряду с местной системой власти

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова растирка (существительное):

Синонимы к слову «баскачество»

Предложения со словом «баскачество»

Понятия, связанные со словом «баскачество»

Отправить комментарий

Предложения со словом «баскачество»

Не имея возможности содержать постоянные контингенты военных и чиновников на огромной территории и столкнувшись с организованным сопротивлением населения, монголы к концу XIII в. вынуждены были отказаться от практики баскачества и доверить сбор дани русским князьям.

Синонимы к слову «баскачество»

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Баскак

Баска́к (тюркск.) — представитель монгольского хана в завоёванных землях. С тюркским термином «баскак» связаны и, вероятно, тождественны ему монгольский даругачи (даруга) и персидский шихнэ.

Содержание

Этимология. Баскак/даругачи

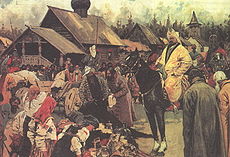

Баскачество на Руси

Термин «баскак» в ярлыках золотоордынских ханов не употреблялся (единственный случай — ярлык Менгу-Тимура от 1267 г.), чиновника с его функциями называли «даруга» («дорога» в ярлыках Тюляка, Тайдулы).

На Руси баскачество сформировалось в 1250—1260-х годах. В каждое княжество назначался особый баскак. «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире. Баскаки контролировали местные власти, в XIII—XIV веках собирали с русских земель дань Золотой Орде. Также баскаки вели учёт населения в завоёванных землях. В распоряжении баскаков могли быть большие вооружённые отряды для обеспечения своевременного сбора дани.

В 1262 году восстания против уплаты дани были в Суздале, Ярославле и Ростове. В 1327 году произошло Тверское восстание. Впоследствии баскаки превратились в послов Золотой Орды.

На Кавказе

Примечания

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Баскак» в других словарях:

БАСКАК — (монг.). У монголов, сборщик податей в покоренных ими странах. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. БАСКАК монг. Сборщик податей, назначавшийся монголами в покоренных ими странах. Объяснение 25000… … Словарь иностранных слов русского языка

БАСКАК — муж., ·стар. татарский пристав для сбора податей и надзора за исполнением ханских повелений. | На Вятке, баскак муж. баскачиха жен. доныне смелый, бойкий, или наглый, дерзкий человек. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

баскак — военачальник, сборщик Словарь русских синонимов. баскак сущ., кол во синонимов: 3 • военачальник (21) • … Словарь синонимов

БАСКАК — название татарских чиновников, обязанных вести счет населения и собирать дань в покоренных странах (в т.ч. на русских землях в XIII XV вв.) … Юридический словарь

БАСКАК — (тюрк.) представитель монгольского хана в завоеванных землях (на Руси во 2 й пол. 13 нач. 14 вв.), контролировал местные власти … Большой Энциклопедический словарь

БАСКАК — БАСКАК, баскака, муж. (тат. basqaq) (ист.). При татарском иге представитель ханской власти и сборщик дани. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Баскак — р. см. Семиречье Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия

Баскак — (тюрк.) представитель монгольского хана, ведавший сбором дани, учетом населения и контролем над действиями местных властей. Баскаки имели военные отряды, с помощью которых подавляли выступления покоренного населения против монголо татарского ига … Политология. Словарь.

баскак — а; м. [тат. баскак]. Ист. Во времена татаро монгольского ига на Руси в 13 15 вв.: представитель ханской власти и сборщик дани. * * * баскак (тюрк.), представитель монгольского хана в завоёванных землях (на Руси во второй половине XIII начале… … Энциклопедический словарь

Баскак — по ханским ярлыкам, татарский чиновник, считавшийся по своему административному положению выше князей и полководцев; назначением его было перечисление народа и сбор податей в покоренных странах. По этимологическому производству баскак, равно как… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Русь и Золотая Орда

Система баскачества, формы взимаемой монголо-татарами дани и другие повинности русского народа. Ханская традиция утверждения русских князей на княжение посредством раздачи ярлыков. Влияние татаро-монгольского ига на дальнейшую судьбу русского государства.

| Рубрика | История и исторические личности |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 21.11.2013 |

| Размер файла | 45,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Реферат по истории

Русь и Золотая Орда

1. Русь и Орда: организация властвования

2. Влияние татаро-монгольского ига на дальнейшую судьбу русского государства

Список использованной литературы

Особенный интерес для историков и для нас в частности, представляют вопросы: какова суть системы властвования монголов на Руси, каким образом складывались отношения между монгольскими ханами и русскими князьями и, наконец, какую роль сыграло монголо-татарское иго в истории русского государства.

Интерес к этим вопросам обострился у публицистов в 90-е годы. Попытки обосновать причины нашего отставания подтолкнули разных политических деятелей к историческим экскурсам. Просчеты советских экономической и политической систем, конечно, трудно объяснить 250-летним монгольским игом. Но с другой стороны, как удобно говорить, что в нынешнем положении виноваты не мы, а далекие предки, не сумевшие отстоять свою независимость.

Кроме того, сейчас перед Россией как в 13 веке стоит проблема выбора направления, ориентации: Восток или Запад.

Исходя из актуальности данной темы, мы выбрали ее для исследования в нашей работе, целью которой будет на основе анализа литературы, публицистики и источников максимально раскрыть схему взаимоотношений Руси и Золотой Орды в период монголо-татарского ига, а также выяснить степень его влияния.

Проблема отношений Руси и Золотой Орды, безусловно, многокомпанентна. Отсюда следующая структура нашей работы. В первой главе «Русь и Золотая Орда: организация властвования» мы расскажем о системе баскачества, о формах и объеме взимаемой монголо-татарами дани, о других повинностях русского народа, а также о ханской традиции утверждать русских князей на княжение посредством раздачи ярлыков. Во второй главе «Влияние монголо-татарского ига на дальнейшую судьбу русского государства», выделив несколько сфер жизни русского государства (экономика, административное устройство, культура), выясним, насколько сказалось влияние ордынского ига.

Проблема роли монгольского 250-летнего гнета в русской истории обсуждалась многими историками в течение последних двух столетий.

Историк 18 века Болтин писал: «Татары, завоевав удельные княжества одно по одному, наложили на порабощенных дани, оставили для взыскания сел своих баскаков и по городам войска, сами возвратилися восвояси. При владычестве их управляемы были русскими теми же законами, кои до владения их имели… Нравы, платья, язык, названия людей и стран осталися те же, какие были прежде…» Тем самым Болтин хотел сказать, что разорение и опустошение Руси было не так велико и повсеместно, если сравнивать оное с великими завоеваниями римлян.

Иначе подходит к оценке явления Карамзин Н.М. Он считает, что монголо-татарское иго «ниспровергло» Россию, отбросив ее на несколько столетий назад в своем развитии. Результаты ига Карамзин видел, в первую очередь, в пресечении правовых свобод и ожесточении нравов. Также он считал, что с монгольским игом связаны особенности национального характера русского человека. «Мы выучились низким хитростям рабства»,- пишет он. Но в то же время Карамзин является автором фразы: «Москва обязана своим величием ханам». Другими словами, по мнению историка, монголо-татарское иго способствовало преодолению феодальной раздробленности в Древней Руси.

С.М. Соловьев не придает большого значения татарской власти как явлению, вошедшему в историю России со стороны. Соловьев не выделяет даже какой-либо особый период, связанный с господством монголов на Руси. Он готов даже поставить знак равенства между русско-татарскими и русско-половецкими отношениями.

Н. Костомаров подчеркивал значение татар в процессе образования единого государства. Он говорил, что рабство, общее для всех, созданное татарами. (Н.Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» называл такое рабство «коллективным», когда угнетатель жил вдалеке, а не среди покоренного народа), дало единство раздробленной на уделы стране.

Бывший ученик С.М. Соловьева и его преемник на кафедре русской истории Московского Университета В.О. Ключевский сделал небольшие общие замечания о важности политики ханов в объединении Руси, но в других отношениях мало уделил внимания монголам.

Четверть века назад роль монголов в русской истории еще раз рассмотрел филолог князь Н.Трубецкой. Он пришел к выводу, что истоки Московского государства невозможно правильно понять, не принимая во внимание политические и нравственные принципы, на которых была построена монгольская империя.

В.А. Рязановский и Греков Б.Д. вернулись к позиции С.М. Соловьева. В.А. Рязановский свел к минимуму значение монгольского ига для Руси. Греков Б.Д. сформулировал свою точку зрения следующим образом: «Русское государство во главе с Москвой было создано не при помощи татар, а в процессе тяжелой борьбы русского народа против ига Золотой Орды». Очевидно, Греков Б.Д отрицает какое-либо позитивное влияние монгольских институтов на русские и, тем не менее, признает значительность монгольского воздействия на развитие Руси, даже если оно было чисто негативным. баскачество дань иго ярлык

Таким образом, к настоящему времени в историографии сформировались две точки зрения на ордынское иго. Первая, традиционная, утверждает, что для Руси оно было большим бедствием. Эта концепция берет свое начало от древнерусских летописей («Повесть о разорении Батыем Рязани», Лаврентьевская, Ипатьевская, Тверская летописи и др.)

Ярким представителем этого направления в советской историографии является Каргалов В.В. Он полагает, что татаро-монгольское иго само по себе трагическое для русского народа явление, ставшее причиной отставания Руси от других стран, затормозившее ее развитие почти на два с половиной века. Оно нанесло тяжелый урон культуре, населению страны, привело к значительному ухудшению международного положения русских княжеств, а также имело страшные последствия для экономического и политического развития Древней Руси.

Таким образом, вопрос татаро-монгольского нашествия и его роли в русской истории дает повод для споров еще не одного поколения историков.

1. Русь и Золотая орда: организация властвования

В декабре 1237г. полчища азиатских кочевников, руководимых монгольской династией Чингизидов, вторглись в пределы Рязанского княжества. Завоевав его, они обрушились на другие княжества, и в 1242 году установили свою власть над русскими землями.

Домонгольская Русь (ее географическое понятие) ограничивалась у современников Батыева нашествия сравнительно небольшой южной территорией, включавшей Киев, Чернигов Перяславль Южный и ряд других более мелких городов. Только после монголо-татарского завоевания, фактически уничтожившего южнорусские княжества, название «Русь» переносится на земли, лежавшие в междуречье Оки и Волги, и закрепится за ними.

В 30-е годы 13 века, накануне нашествия, Русь делилась на множество суверенных княжеств, иногда связанных военно-политическими договорами, иногда вассальной зависимостью. В общей сложности территории Древней Руси насчитывалось 18 крупных государственных образований, а если считать с вассальными княжествами, то около 30. При отсутствии политического единства, при неполном подчинении младших князей-вассалов старшим князьям, не было и единства военного. Поэтому монгольским ханам со своей великой армией, считавшейся наилучшей военной организацией мира в то время, не составило большого труда подчинить русские княжества и опутать их сложной административной системой.

Чтобы как можно более четко поддерживать систему властвования, ханы вживляли элементы монгольской администрации на завоеванной территории. Цель ее была двойственной: обеспечивать армию рекрутами и собирать налоги для поддержания государства и императорской семьи.

Хотя русские князья и оставались при власти, их административные полномочия, как вассалов хана, были ограничены, поскольку ханы назначали своих собственных чиновников для вербовки воинов и сбора налогов. В завоеванных ими землях монголы спешили определить платежеспособность населения, проводя его перепись. Первую перепись в Западной Руси провели еще в 1245г., последнюю в Восточной Руси в 1274-1275гг. После этого монголы больше не прибегали к всеобщей переписи, используя данные предыдущих переписей в качестве основы для налогообложения.

В рескрипте Тайдулы митрополиту Феогносту упоминаются три категории даруг: волостные, городские и деревенские. Их имена следуют после упоминания о «князьях улусов». Русский перевод в этом месте, как и в ряде других, не вполне ясен, и, возможно, что под князьями подразумеваются даруги более высокого ранга. О существовании даруг высшего ранга мы также узнаем из русских летописей. Т.о., можно заключить, что во главе каждого численного района любого уровня находился даруга.

Налоговый инспектор, ответственный за Великое княжество Владимирское, назывался «великим баскаком». Каждый баскак имел в своем распоряжении небольшой отряд монгольских и тюркских солдат, вокруг которого он должен был создать мобильное воинское подразделение для сохранения порядка и дисциплины в районе. В связи с этим следует заметить, что, хотя большую часть рекрутировавшихся русских воинов периодически отправляли в Золотую Орду и Китай, часть из них удерживалась для местных нужд. Каждому баскаковскому подразделению отводилось постоянное жилье, которое со временем становилось процветающим поселением. Следы таких поселений сохранились в русской топонимике. Целый ряд городов и деревень, носящие название Баскаки или Баскаково, расположены в различных районах Руси на территории прежних тем (форма множественного числа слова «тьма»).

Когда войска баскаков оказывались не в состоянии справиться с такими затруднениями, как бунты населения, русские князья обязаны были поддержать их, используя войска, находившиеся в их распоряжении.

Так, Плано Карпини писал, что «люди собираются на войну со всякой земли державы татар», «и вот что татары требуют от них (покоренных народов), чтобы они шли с ними в войске против всякого человека когда им угодно». В первые десятилетия после нашествия монголов пленных воинов использовали с особенной жестокостью. В донесении венгерского францисканца Иоганки епископу Перуджи (1238) читаем: «годных для битвы воинов и поселян они, вооружившие, посылают против воли в бой впереди себя… если даже они хорошо сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о них нет никакой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляются татарами». Сходную картину рисует и Плано Карпини: «… и эти пленники будут первыми в строю. Если они плохо сражаются, то будут ими убиты, а если хорошо, то татары удерживают их посулами и льстивыми речами… а после того, как могут быть уверенными на их счет, что они не уйдут, обращают их в злосчастнейших рабов… И, таким образом, вместе с людьми побежденной области они разоряют другую землю». Вероятно, в 15 веке принудительное привлечение русских воинов сменилось наемничеством. Наемники получали жалованье и свою долю добычи. Л.Н. Гумилев считал, что в 13 веке это были люди, «не ужившиеся с князьями дома Рюриковичей, предпочитавшие военную карьеру в войсках, руководимых баскаками. Там им была открыта дорога к богатству и чинам».

Существовало две основных разновидности налогов: 1) прямые налоги с населения сельских районов; 2) городские налоги. Основной прямой налог назывался данью. В основе его была десятина. Первоначально, монголы требовали десятую часть «со всего». В их первом приказании (1237г.) люди и лошади были упомянуты особо. Несомненно, скот и продукты сельского хозяйства также подлежали десятине. После восстания в Новгороде в 1259г. был введен сверхналог (туска) как карательная мера. Предположительно, что он также собирался в натуральном виде. Хотя после этого случая взимание этого налога больше не повторилось, и основой дани продолжала оставаться десятина. Со временем количество десятины было упорядочено, и дань выплачивалась в серебре, а не натуральным продуктом. В Новгороде в 14 и 15 веках, сбор налога, соответствовавшего дани, назывался «черным cбором». Первоначально, должно быть, его платили шкурами черных куниц. Такие платежи назывались «черными», в отличие от платежей «белым» серебром. Однако во времена правления Василия Второго «черный сбор» определялся в серебряных гривнах.

И еще один налог в ярлыках называется пошлиной. Некоторые исследователи (И.Березин, Б.Шпулер) толкуют его в терминах монгольской системы налогообложения в Золотой Орде и других частях Монгольской империи как калан. В самом прямом смысле калан (тюркское слово) является налогом на землю; но это слово употреблялось в более широком значении с дополнительным смысловым оттенком «подчинение», «порабощение». Следует здесь заметить, что в Западной Руси в монгольский и послемонгольский период существовала категория царских рабов, которые назывались каланными. Тогда, если мы допустим, что «пошлина» соотносится с «налогом», мы сможем толковать ее как денежную плату вместо обязанности работать в качестве каланного. Однако четко не установлена идентичность «пошлины» и «калана».

Вдобавок к постоянным налогам ханы сохраняли за собой право требовать дополнительный налог. Известный как запрос, он упоминается в ярлыках, а иногда и в летописях.

Общая сумма, которую каждый великий князь должен был выплатить хану, называлась «выходом». Хотя свидетельства о размерах ордынской дани несистематичны, относятся к разным периодам и разным княжествам, тем не менее, они дают общее представление о средствах, безвозвратно перетекавших из русских земель в Золотую Орду. Так, в конце 14 века платежи с Московского княжества и присоединенных к нему княжеств: Дмитровского, Галицкого (Галич Костромской), великого княжества Владимирского, составляли пять тысяч рублей в год. С одного Московского княжества собирали одну тысячу рублей выхода.

В начале 15 века с территории бывшего Нижегородского княжества (без суздальской его части) собиралось полторы тысячи рублей дани. Неизвестны размеры выхода с Рязанского, Тверского, Ростовского, Ярославского, Белозерского, Юрьевского, Суздальского, Смоленского княжеств. По-видимому, общая сумма ордынской дани с русских земель составляла не менее пятнадцати тысяч рублей в год. Хотя есть и другие сведения. Например, что общая цифра для Восточной Руси, исключая Великий Новгород, равнялось тогда ста сорока пяти тысячам рублей.

Чтобы понять, много это или мало, используем некоторые сведения, правда, относящиеся к 15 веку. В первой половине 15 века, четыре достаточно крупных села в плодородном суздальском ополье стоили пятьсот рублей. Волость Лужа (по-видимому, с городом Лужей) стоила семьсот восемьдесят рублей. Даже если взять первый вариант за истинный, то с трудом можно осознать, тот объем взимаемой оплаты в течение около двухсот пятидесяти лет.

Что означала ордынская дань для простого человека? Прямых свидетельств на сей счет нет. Можно воспользоваться лишь некоторыми косвенными доказательствами.

В 1384 г. московский летописец, переживший взятие в 1384 году Москвы и ряда других городов Тохтамышем, записал, что «была великая дань тяжкая по всему княжению великому, всякому без отдатка, со всякой деревни по полтине». На эти деньги можно было купить не менее десяти овец. Деревни в конце 14 века состояли из одного-трех дворов. Следовательно, одна семья должна была продать, самое малое, трех баранов, чтобы внести требуемую подать. Для крестьянского хозяйства это было ощутимой потерей. По свидетельству 1389 года, с московской волости Заячков, лежавшей в плодородной юго-западной части Московского княжества, взималось двадцать два рубля ордынского выхода. Согласно одной грамоте 1371 года, в Заячкове проживало сто шестьдесят семей. Следовательно, каждая семья должна была платить Орде около 0,14 руб. в год. На эти же деньги можно было купить около трехсот килограммов зерна. При средних урожаях в те времена в 2,5-3 центнера с гектара пашни, становится очевидным, что размер уплачиваемой Орде дани равнялся примерно одной десятой части урожая. В сочетании с другими повинностями дань становилась обременительной.

Впрочем, размеры ордынского выхода несколько колебались, не всегда он и выплачивался. Московский великий князь Дмитрий Иванович не платил дани со своих владений в 1361-1371 гг. и в 1374-1380 гг. Его сын, Василий, пользуясь раздорами в Орде, не отправлял туда выхода в 1396-1409 г., Иван Третий в 1479 г. отказался платить дань хану Большой Орды Ахмату, чем вызвал его безуспешный поход на русские земли в 1480 году.

Временные перерывы в уплате дани вовсе не означали отмену податей с населения. Собранные средства оставались у князей. Княжеские договорные грамоты и завещательные распоряжения второй половины 14 в. и 15 в. пестрят указаниями на условия распределения между князьями ордынской дани. Дмитрий Донской и его двоюродный брат, серпуховский князь Владимир Андреевич делят между собой собранный ордынский выход с Московского княжества в 1389 году: «А если нас Бог избавит, освободит от Орды, тогда мне две доли, а тебе третья». Внуки этих князей, великий князь Василий Темный и серпуховско-боровской князь Василий Ярославович, в середине 15 века заключают между собой соглашение, согласно которому «если переменит Бог Орду, а не будешь, господине, давати Орде, и тебе, господине, брать дань со своей отчины себе, а мне, господине, со своего удела брать дань себе». Хотя принцип распределения ордынской дани между князьями в 15 в. изменился (теперь каждый князь мог сам собирать дань в своих владениях), неизменным оставалось главное: ежегодный сбор дани в обычных условиях выплачивали Орде, а при благоприятных обстоятельствах накапливался в княжеских сокровищницах.

Вплоть до второй половины 15 в. монгольские посольства забирали «выход».

По ходу изучения материала по данной главе мы пришли к следующим выводам. Татаро-монголы не ставили перед собой задачи включения Руси в свою империю. Речь шла только о подчинении и получении дани, а потому сам характер внутренних отношений на Руси оставался в значительной степени нетронутым завоевателями.

В результате, подданство русских князей выражалось в форме раздачи ханами им ярлыков на княжение. Русские князья были также ограничены в административных полномочиях, поскольку из Орды назначались собственные чиновники для вербовки воинов и сбора дани.

Для более успешного и скорого управления завоеванной страной, монголы применили тот же принцип деления населения, что и в своей армии. Каждому району соответствовала определенная сеть административных чиновников. Выход состоял из нескольких видов налогов, основным из которых являлась дань.

В 15 веке институт баскачества был упразднен. Выход стали собирать сами князья.

2. Влияние татаро-монгольского ига на дальнейшую историческую судьбу русского государства

Власть московского царя, идеологическая и фактическая, была несравнимо больше, чем власть его суздальских предшественников (в Суздальской земле монархический элемент был наиболее сильным). Хотя в 16 веке наблюдался рост монархических институтов по всему европейскому континенту, нигде этот процесс не шел так быстро и глубоко, как в Восточной Руси. Англичанин Дж. Флетчер, посетивший Москву в 16 веке, пришел к заключению, что «государство и форма его правления чисто тираническая, поскольку во всем исходит из интересов князя, при этом в совершенно откровенной и варварской манере».

Не менее резок контраст между до и пост монгольскими периодами в области социальных отношений. Самые основы московского общества были не такими, как в Киевский период.

Из этого краткого сравнительного анализа характерных черт государства и общества Киевской и Московской Руси становится ясно. Что пропасть между этими двумя режимами была огромна. Совершенно очевидно, что такая перемена не могла произойти за одну ночь. В самом деле, процесс трансформации свободного общества в общество обязательной повинности начался во время монгольского периода до середины 17 века.

Вопрос для нас теперь состоит в том, какова роль монголов в этом процессе. Чтобы выяснить это, мы должны кратко рассмотреть изменения, которые произошли в русской национальной экономике, политике, социальной организации за монгольский период.

Массовое разграбление и уничтожение собственности и жизни на Руси во время монгольского нашествия 1237-1240 годов было ошеломляющим ударом, который нарушил нормальное течение экономической и политической жизни. Трудно точно оценить потери русских, но, вне всяких сомнений, они были колоссальны, и, если мы включим в это число огромные толпы людей, мужчин и женщин, уведенных монголами в рабство, они вряд ли составляли меньше 10% от общего населения.

Больше всего в этой катастрофе пострадали города. Такие старые центры русской цивилизации, как Киев, Чернигов, Перяславль, Рязань, Суздаль, несколько более молодой Владимир суздальский, а также некоторые другие города, были полностью разрушены, а первые три из вышеперечисленных потеряли свое былое значение на несколько столетий.

В конце 50-х годов археологами было установлено, что во Владимиро-Суздальском княжестве, в Черниговских землях, Рязанско-Муромском крае из 157 поселений, датируемых домонгольским временем, более 110 (т.е. более двух третей) прекратили свое существование в 13 в. На многих обнаружены следы пожарищ. Лишь кое-где хозяйственная жизнь возобновилась через 200-300 лет. На территориях Смоленского княжества, которые почти не затронуло нашествие, численность поселений в 13 в. сократилась на треть.

Монгольская политика забирать искусных мастеров и квалифицированных ремесленников на службу к хану накладывала новое бремя даже на те города, которые не постигло физическое разрушение в первый период завоевания. К великому хану посылалась квота лучших русских ювелиров и ремесленников.

В результате монгольских завоеваний роль рабского труда значительно возросла. Основная масса русских, попадавших в Золотую Орду, становилась рабами. Кого же предпочитали брать в плен завоеватели? Так Плано Карпини, итальянский монах-францисканец, посланный к монголам с грамотой от папы Иннокентия Четвертого в 1245 году, сообщает в своих записках, что при взятии осажденного города «татары спрашиваю, кто из них (жителей) ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором». О том же повествуется и в другом месте: «В земле Саррацинов и других, в среде которых они являются как бы господами, они забирают лучших ремесленников и приставляют их ко всем своим делам. Другие же ремесленники платят им дань от своего занятия».

Сельское хозяйство было меньше затронуто монгольским нашествием, чем промышленные ремесла. В тех частях Южной Руси, которые находились под непосредственным контролем монголов, они сами поощряли возделывание зерновых (просо, пшеница) для нужд своей армии и администрации. В других частях Руси именно сельское население выплачивало основную часть дани, собираемой монголами или для монголов, поэтому они не были заинтересованы в снижении продуктивности сельского хозяйства. Та же ситуация была и в отношении охотничьего промысла и рыболовства. Выплавка железа и добычи соли также не уменьшилась особенно, поскольку большая часть поверхностных залежей железной руды и соли находилась на новгородской территории и в северной части Великого княжества Владимирского, то есть они находились за пределами непосредственной досягаемости монголов.

Развитие сельского хозяйства в центральной и северной частях страны являлось одним из следствий миграции населения в первый период монгольского господства в районы, казавшиеся наиболее безопасными от набегов, такие как окрестности Москвы и Твери. Также быстро заселялись северо-восточные части Великого княжества Владимирского, преимущественно районы Костромы и Галича. С ростом населения все больше и больше лесов расчищалось под пашню.

Только при Менгу Тимуре, благодаря его свободной торговой политике, русские купцы получили шанс на участие в торговле с Западом. Новгород поддерживал оживленную и выгодную торговлю с Генуей. Москва и Тверь торговали с Новгородом и Псковом, также с Литвой и Польшей, а через них с Богемией и Германией.

Если говорить о политическом влиянии со стороны Золотой Орды во время татаро-монгольского ига, то можно с уверенностью сказать, что традиционные взаимоотношения между монархией, демократией и аристократией, как тремя элементами власти, были совершенно разрушены монгольским нашествием. Прежнее равновесие их исчезло.

Одним из подтверждений этому может служить постепенное сокращение власти вече (одного из главных демократических институтов) и последующее его исчезновение. Князьям и боярам удалось приспособиться к требованиям завоевателей и установить с ними относительный мир. Горожане же и ремесленники особенно, вскипали негодованием при каждом очередном ограничении, вводимом новыми правителями. Поэтому монголы, со своей стороны, были полны решимости подавить сопротивление городов и ликвидировать вече как политический институт. Для этого, по всей видимости, они склонили русских князей к сотрудничеству, поскольку те сами опасались революционных тенденций вече в городах.

Совместными усилиями монголы и князья предотвратили общее распространение городских волнений во второй половине 13 в. и подавляли разгоравшиеся время от времени восстания. Власть вече, таким образом, резко сократилась, а к середине 14 в. оно прекратило нормальную деятельность в большинстве городов Восточной Руси и не может рассматриваться как элемент правления. «Само слово «вече» стало синонимом мятежа».

Боярский совет представлял в своем лице аристократический элемент власти. Несмотря на все свое влияние на ход государственных дел и рост собственных земельных владений, московскому боярству не удалось за монгольский период точно определить свои политические права. Какие факторы помешали им создать твердые конституционные гарантии работы их совета? Главным из них, по нашему мнению, было существование высшей монгольской власти. Поскольку власть русских князей, включая великого князя московского, исходила от ханского ярлыка, князь всегда мог обратиться к хану за помощью против внутренней оппозиции. Другим ограничением потенциальных политических устремлений бояр являлось отношение низших слоев, горожан. Несмотря на упадок вече как института, горожане, тем не менее, оставались элементом в русской политике. От них можно было ожидать яростного противодействия установлению аристократического строя любого рода. Хотя великий князь постоянно срывал их преждевременные попытки восстать против монголов, народ не выступал против княжеской власти в принципе, поскольку в великом князе, как главе вооруженных сил, они видели единственного лидера, способного в будущем возглавить успешную национальную борьбу с монголами. Простые люди тоже с подозрительностью относились к боярам как к группе, и не доверяли им. В любом случае, с точки зрения народа, князь представлял из себя меньшее зло, чем бояре.

С другой стороны, в Орде русские князья усваивали новые, неизвестные на Руси формы политического общения («бить челом»). Понятие абсолютной, деспотической власти, с которой русские были знакомы лишь теоретически, на примере Византии, вошло в политическую культуру Руси на примере ордынского хана. Ослабление городов создавало возможность для князей самим претендовать на такую же власть и подобное выражение чувств подданных.

Под влиянием специфически азиатских правовых форм и способов наказания, у русских развивалось традиционное родоплеменное представление о карающей власти общества и ограниченности княжеского права наказывать людей.

В условиях ига исчезло представление о необходимости баланса прав и обязанностей. Обязанности по отношению к татаро-монголам использовались независимо от того, давало ли это какие-нибудь права. Это коренным образом расходилось с сословной моралью Запада, где обязанности были следствием определенных прав, предоставленных человеку. В России ценность власти стала выше, чем ценность права. Историк Б.Д. Греков по этому поводу говорил:»Нашествие татар впервые познакомило русских княжения с властью, с которой нельзя входить в соглашение, которой надо подчиняться безусловно». Власть подчиняла себе понятия права, собственности, чести, достоинства.

В то же время происходит ограничение прав женщин, характерное для восточного патриархального общества. Если на Западе процветал средневековый культ женщин, рыцарский обычай поклоняться Прекрасной Даме, то на Руси девушек запирали в высокие терема, оберегали от общения с мужчинами, замужние женщины должны были определенным образом одеваться (обязательно носить платок), были ограничены в имущественных правах, в быту.

Зависимость от монголо-татар, широкие торговые и политические связи с Золотой Ордой и другими восточными дворами приводил к бракам русских князей с татарскими «царевнами», стремлению подражать обычаям ханского двора. Все это порождало заимствование восточных обычаев, распространяющихся от верхов общества до низов.

Например, русские князья переняли у ханов роскошь в одежде и убранстве дома. Многие специалисты говорят о восточных чертах русского искусства после 15 в. в многоцветной узорчатой керамике, в богатой орнаментом резьбе по кости, в элементах архитектуры, в майолике и др. Даже существует такое мнение, что известная шапка Мономаха имеет ордынское происхождение.

Проблема заимствования элементов золотоордынского искусства может послужить темой для следующего нашего исследования, а мы пока продолжим начатое.

Следствием влияния татаро-монгольского ига могут служить и новые черты ментальности в характере русского человека. Кроме того, в русский язык прочно вошли новые слова татарского происхождения (ямщик, например), пословицы (Незваный гость хуже татарина) или выражения (Как Мамай прошел).

Итак, как мы видим, в традиционную схему ига как перманентной борьбы с «погаными татарами», плохо укладываются факты проникновения различных ордынских традиций на Русь.

Несмотря на всю свою «преемственность», с другой стороны, Древняя Русь фактически была разорена после Батыева нашествия, а затем, вследствие татаро-монгольского ига истощена экономически. Уводились в плен талантливые ремесленники и мастера, в результате чего была прервано развитие лучших производственных традиций, разорялись города от сбора непомерной дани и т.д. Еще потом долгое время русское государство не в состоянии было оправиться от причиненного ему ущерба.

В то же время не стоит забывать о хотя и немногих, но положительных сторонах татаро-монгольского ига. Культура Киевской Руси изначально складывалась из славянских, скандинавских, финских, балтийских, иранских и тюркских элементов. Так почему же Золотая Орда должна отличаться от всех других? Надо признать, что и она оставила свой след в искусстве нашего государства.

На основании избранной нами темы мы постарались несколько по-новому взглянуть на проблему, показав в своей работе как отрицательные черты и явления, так и положительные. Мы попытались не отходить все же от традиционной оценки татаро-монгольского ига, но решили несколько обновить ее новыми исследованиями по данной теме.

Итак, степень влияния монгольского нашествия и ордынского ига на русскую историю, безусловно, велика, на неравномерна в отношении различных аспектов жизни страны.