Что означает в ппфп термин прикладность ответ на тест

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с требованиями и особенностями данной профессии.

Основное назначение профессионально-прикладной физической подготовки — направленное развитие и поддержание на оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к которым предъявляют повышенные требования конкретная профессиональная деятельность, а также выработка функциональной устойчивости организма к условиям этой деятельности и формирование прикладных двигательных умений и навыков, преимущественно необходимых в связи с особыми внешними условиями труда.

Многочисленные научные данные показывают, что Профессионально-прикладная физическая подготовка существенно влияет на повышение качества профессионального обучения и сокращение сроков овладения трудовыми навыками, создание предпосылок для устойчивой и высокой работоспособности, что тем самым увеличивает надежность человеческого звена в системе «человек — машина». Профессионально-прикладная физическая подготовка также повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям производственной среды и снижает заболеваемость, способствует профессиональному долголетию кадрового состава работников.

Все сказанное свидетельствует о том, что в профессионально-прикладной физической подготовке наиболее конкретно воплощается один из важнейших принципов педагогической системы — принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности.

Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования и часто очень высокие к его физическим и психическим качествам, прикладным навыкам. В связи с чем возникает необходимость профилирования процесса физического воспитания при подготовке молодежи к труду, сочетания общей физической подготовки со специализированной профессионально-прикладной физической подготовкой.

Следует подчеркнуть, что общая физическая подготовка создает основные предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно проявляясь в ней через такие факторы физической работоспособности, как состояние здоровья, уровень физического развития, уровень аэробной и анаэробной мощности функциональных систем организма, силы и мышечной выносливости и др. Поэтому ОФП служит основой Профессионально-прикладной физической подготовки.

Задачи и содержание любого вида профессионально-прикладной физической подготовки могут быть определены, если известны объективные требования профессии к человеку. Вот почему научно-теоретическое обоснование ППФП, прежде всего, связано с изучением факторов профессиональной деятельности и ее условий, преимущественно обуславливающих требования к физической и другим сторонам прикладной подготовленности человека (к определенным двигательным и психическим качествам, функциональной устойчивости организма к внешним воздействиям, овладения прикладными умениями, навыками и связанными с ними знаниями).

К таким факторам относят следующие (Б. И. Загорский, 1984):

— особенности информационного обеспечения деятельности;

— характер основных рабочих движений;

— особые внешние условия деятельности.

Трудовая деятельность человека основывается на постоянном приеме и анализе информации о выполняемых действиях и внешней среде. Прием этой информации связан с преобладающей загрузкой определенных анализаторов (зрительного, слухового, двигательного и др.) и сопряжен с такими психическими процессами, как внимание, память, оперативное мышление, нервно-эмоциональное напряжение и пр. Причем особенности психических процессов во многом зависят от характера, объема поступающей информации и условий ее восприятия человеком при трудовых действиях. Имеется в виду модальность, виды, интенсивность сигналов и изменение их интенсивности, количество поступающей информации в единицу времени; условия восприятия (лимит времени, восприятие при движении объекта или субъекта труда, при помехах и пр.).

Изучая указанные признаки, степень выраженности их (критические значения) в конкретной профессиональной деятельности (например, операторов, водителей автотранспорта), возможно установить ее специфические требования к психическим и двигательным качествам человека.

Другим определяющим объективным фактором Профессионально-прикладной физической подготовки является характер рабочих движений. Выделение его основывается на анализе структуры двигательной деятельности в процессе труда. В трудовых действиях посредством их двигательных компонентов — рабочих движений происходит преобразование предмета труда через орудия труда и достигается поставленная цель. Причем многим видам деятельности присуща повторяемость действий, так как многократно выполняется одна и та же трудовая задача. Вследствие этого рабочие движения в своей массе стереотипны и в то же время качественно разнообразны.

Своеобразие рабочих движений в конкретной профессиональной деятельности и обуславливает ее специфические психофизиологические воздействия на организм. Правомерно поэтому выделить понятие «характер основных рабочих движений». Под ним подразумевается совокупность наиболее выраженных (преобладающих) особенностей основных рабочих движений в трудовых действиях, составляющих содержание данной профессиональной деятельности. Указанную совокупность моторных особенностей трудовых действий возможно описать, указав тип движений (нажимные, ударные, вращательные и пр.), особенности согласованности и последовательности движений рук, ног, туловища и прочие характеристики, а также представить в количественных показателях (пространственных, временных и динамических параметрах).

Специфические требования профессии к физической подготовленности человека вызываются также особыми внешними условиями деятельности. Под ними подразумевается сопутствующее действие факторов, усложняющих осуществление трудового процесса и при некоторых видах работ, требующих владения прикладными двигательными умениями и навыками.

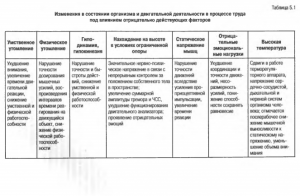

Неблагоприятные внешние условия, включая и производственные (гипокинезия, неудобная рабочая поза, нагревающий микроклимат, укачивание и пр.), вызывают дополнительное напряжение функций организма и ухудшают параметры рабочих движений. В табл. 5.1. представлены некоторые данные об изменениях в состоянии организма и двигательной деятельности в процессе труда под влиянием различных отрицательно действующих факторов.

Воздействие некоторых факторов среды на человека носит экстремальный характер. В подобных условиях профессиональная деятельность протекает на фоне эмоциональных напряжений и иных стрессовых явлений, требует мобилизации функциональных резервов организма.

В процессе многолетней трудовой деятельности формируется профессиональный тип личности, характеризующийся определенными чертами и ценностными ориентациями, специфической структурой психических и физических качеств.

Изучение специфических прикладных требований профессии к человеку позволяет выявить эти значимые и определенные для каждого вида трудовой деятельности качества, прикладные навыки, умения и знания. В структуре профессиональных способностей выделяют основные и дополнительные. Основные способности те, без которых данная деятельность не может эффективно выполняться и которые не могут компенсироваться другими способностями данной структуры.

Дополнительные способности — существенные, но не обязательные и которые могут заменяться другими компонентами.

Учет этих научных положений имеет принципиальное значение для теории и практики Профессионально-прикладной физической подготовки, как в плане индивидуализации учебного процесса, так и в плане сосредоточения внимания на воспитании, прежде всего, ведущих для данной профессии способностей. От уровня их развития в большей степени зависит профессиональная работоспособность.

Для характеристики различных видов труда чаще всего используются понятия его физической тяжести и нервно-психической напряженности. При этом под физической тяжестью труда понимают суммарный объем физических усилий за время работы. Нервно-психической напряженностью труда называют степень эмоциональной нагрузки при выполнении работы.

Примерами преимущественно физического труда являются профессии горняков, сталеваров и других, трудовые действия которых сопряжены со значительными мышечными усилиями. К преимущественно физическому труду относится также спортивная деятельность в подавляющем числе видов спорта, особенно в легкой атлетике, велогонках, тяжелой атлетике, лыжном спорте и др.

Примерами преимущественно умственного труда являются профессии счетных работников, операторов ЭВМ и программистов, ученых, творческих работников и других, производственная деятельность которых позволяет полностью или частично исключить компонент физического труда.

С развитием техники непосредственно на различные механизмы все более перекладываются тяжелые производственные операции, человеку же все чаще остаются функции управления и контроля. С развитием автоматизированного производства физические нагрузки на человека в процессе труда постоянно уменьшаются. Однако доля физического труда вспомогательных рабочих, техников по наладке, регулировке, монтажу, ремонту оборудования еще достаточно велика. Кроме этого, развитие автоматики, комплексной механизации, электроники, робототехники требует устойчивости человека к психическим напряжениям, быстрого восприятия, осмысливания большого потока информации о ходе производства.

Для измерения объема и мощности выполняемой физической работы применяются различные количественные меры: масса поднятого груза, пройденный путь, время, затраченное на работу, и др. Предложены и внедряются более точные, научно обоснованные специальные способы определения проделанной человеком работы, его физической работоспособности. Для этого измеряются ЧСС или суммарные пульсовые показатели, потребление кислорода организмом за единицу времени и за весь период работы, энергетические затраты на данную работу (в ккал, кДж) и др. Полученные с помощью этих методов результаты позволяют судить о тяжести физического труда. Его условно делят на очень легкий, легкий, средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый. Например, очень легкий труд характеризуется незначительным общим суточным расходом энергии, лишь на немного (на 500 ккал и меньше) превышающим средние величины основного обмена (около 2300 ккал в сутки), а ЧСС не поднимается, как правило, выше 80 уд./мин. В отличие от этого очень тяжелый физический труд требует предельного суточного расхода энергии — от 4000 до 6000 ккал, а в отдельных случаях и больше. ЧСС возрастает при этом до максимальных значений 180-200 уд./мин. Понятно, что такую работу могут выполнять только хорошо тренированные люди, да и то непродолжительное время.

Если тяжесть физического труда измерить и оценить относительно легко, то гораздо труднее измерить и классифицировать эмоционально-психическую напряженность умственного труда. Здесь не применимы прямые способы, которые используются при измерении физической работы. Лишь измерение ЧСС, определение расхода энергии за единицу времени и некоторые другие косвенные показатели могут дать приблизительную оценку этой напряженности. К примеру, известно, что летчик-испытатель за один час полета на новой машине часто теряет от 3 до 4 кг массы тела, а его пульс в критических ситуациях поднимается до 200 уд./мин. Доля же физического труда при этом относительно невелика.

Смешанные виды труда (в современном производстве таких подавляющее большинство) предъявляют к организму человека различные требования в зависимости от преобладания компонентов физической тяжести или нервно-психической напряженности. К смешанным видам труда относится преимущественно и труд специалистов среднего звена — выпускников средних специальных учебных заведений.

Задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Профессионально-прикладная физическая подготовка призвана адаптировать, готовить человека не вообще к труду, а к избранному виду трудовой деятельности. Поэтому ее задачи можно назвать специфическими и направленность их определяется требованиями конкретной профессии.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в процессе ППФП обеспечивается наряду со специфическим тренировочным эффектом в известной степени и генерализованный эффект. Параллельно происходит общее укрепление организма и здоровья человека, повышается уровень его всестороннего физического развития.

Всестороннее воспитание физических способностей и систематическое обогащение фонда двигательных умений и навыков гарантируют общие предпосылки продуктивности любой деятельности, в том числе и профессиональной.

Задачи профессионально-прикладной физической подготовки обобщенно можно сформулировать следующим образом:

— направленное развитие физических способностей, специфических для избранной профессиональной деятельности;

— воспитание профессионально важных для данной деятельности психических качеств (волевые, оперативного мышления, внимания, эмоциональной устойчивости, быстроты восприятия и др.);

— формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков (связанных с особыми внешними условиями будущей трудовой деятельности, сенсорных навыков);

— повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному воздействию факторов специфических условий трудовой деятельности (гипокинезия, высокая и низкая температура и перепады температуры окружающей среды, нахождение на большой высоте, укачивание, действие токсических веществ и др.);

— сообщение специальных знаний для успешного освоения обучаемыми практического раздела ППФП и применения приобретенных умений, навыков и качеств в трудовой деятельности.

Перечисленные педагогические задачи должны быть конкретизированы с учетом особенностей изучаемой профессии. Не все из указанных задач профессионально-прикладной физической подготовки будут также предусматриваться, ибо это определяется конкретной спецификой профессии. Выполнение задач должно обеспечивать необходимый уровень профессионально-прикладной физической подготовленности.

Демонстрационный вариант теста в учебном году для руководителей физического воспитания НПО и СПО (ПУ, профессиональных лицеев, колледжей и техникумов), предлагаемый для установления соответствия уровня квалификации (первой и высшей)

Демонстрационный вариант теста в учебном году для руководителей физического воспитания НПО и СПО

(ПУ, профессиональных лицеев, колледжей и техникумов),

предлагаемый для установления соответствия уровня квалификации (первой и высшей)

Выберите из четырех один правильный ответ.

1.Цель обучения на этапе начального разучивания техники двигательного действия:

А) сформировать у ученика основы техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих чертах;

Б) завершить формирование двигательного умения;

В) детализированно освоить и закрепить технику изучаемого двигательного действия;

Г) достижение слитности и стабильности выполнения фаз и частей техники изучаемого двигательного действия.

2.Важнейшей задачей физического образования является:

А) научить учащихся пользоваться приобретенными знаниями;

Б) овладение техникой двигательного действия и ее дальнейшее совершенствование;

В) воспитание физических качеств;

Г) пропаганда здорового образа жизни.

3.Согласно распоряжения Правительства РФ от 2002 г. создано общественное государственное физкультурно-спортивное объединение:

4.В каком году Правительство СССР приняло решение о создании спортивного общества «Трудовые резервы»?

5.Какие виды спорта предпочтительны машинистам башенных кранов?

6.Сущность методов строго регламентированного упражнения заключается в том, что:

А) каждое упражнение направлено одновременного на совершенствование техники движения и на развитие физических способностей;

Б) они являются следующим звеном между запроектированной целью и конечным результатом физического воспитания;

В) они определяют строгую организацию занятий физическими упражнениями;

Г) каждое упражнение выполняется в заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой.

7.Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что техника двигательного действия:

А) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических усилий;

Б) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических усилий;

В) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих факторов (помехоустойчивость);

Г) выполняется в строго заданной форме с точно обусловленной нагрузкой.

8.Что означает в ППФП термин «прикладность»:

А) подчеркивает сугубо утилитарную профилированность части физической культуры применительно к основной жизни человека;

Б) особенность информированного обеспечения деятельности;

В) направленность развития физических способностей, специфических для избранной профессиональной деятельности;

Г) ключевые профессионально значимые физические качества двигательного умения и навыков.

9.Научное обоснование специфического содержания и методов ППФП может быть дано с позиций:

А) успешного освоения обучаемыми практического раздела ППФП;

Б) учения адаптации организма человека и теории переноса тренированности;

В) профессионально значимых психических качеств и способностей человека;

Г) двигательной активности и физической нагрузки и ее направленности.

10.Изменения в состоянии организма и двигательной деятельности в процессе труда под влиянием отрицательно действующих факторов при физическом утомлении:

А) сдвиги в работе терморегуляторного аппарата, напряжение сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма человека;

Б) ухудшение точности координации движений, понижение способности сохранять равновесие;

В) значительное нервно-психическое напряжение в связи с непрерывным контролем за положением собственного тела в пространстве;

Г) нарушение точности дозирования мышечных усилий, воспроизведения интервалов времени реагирования на движущийся объект, снижение физической работоспособности.

11.Педагогическая технология – это:

А) основанное на общих принципах описание педагогической деятельности в определенных условиях для достижения определенной цели;

Б) систематичное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса;

В) упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение цели;

Г) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные.

12.Укажите правильную последовательность разработки основных документов планирования по физическому воспитанию в учреждениях НПО и СПО:

А) план-конспект урока – поурочный рабочий (тематический) план на полугодие – годовой план-график учебного процесса;

Б) годовой план-график учебного процесса – поурочный рабочий (тематический) план на полугодие – план-конспект урока;

В) план-конспект урока – план физкультурно-массовой и спортивной работы во внеурочное время – план физкультурно-оздоровительных мероприятий;

Г) годовой план-график учебного процесса – план физкультурно-оздоровительных мероприятий – план педагогического контроля и учета.

13.В сфере физического воспитания разрабатывается вся рабочая документация по планированию, исходя из отправных, официальных документов:

А) общего плана работы по физическому воспитанию и годового плана-графика учебного процесса;

Б) учебного плана образовательного учреждения и государственной программы по физическому воспитанию;

В) поурочного (рабочего) плана и плана-конспекта урока;

Г) плана физкультурно-массовых мероприятий в режиме учебного дня и плана физкультурно-массовой и спортивной работы во внеурочное время.

14.Отношение времени, используемого непосредственно на двигательную деятельность учащихся, к общей продолжительности урока называется:

А) индексом физической нагрузки;

Б) интенсивностью физической нагрузки;

В) моторной плотностью урока;

Г) общей плотностью урока.

15.Укажите основное назначение ориентиров (предметных регуляторов) на уроках физической культуры:

А) воспитание волевых качеств;

Б) создание оптимальной плотности урока;

В) дозирование физических нагрузок;

Г) создание правильных мышечно-двигательных ощущений.

16.Укажите среди нижеприведенных основную форму организации занятий физическими упражнениями с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья:

А) физкультурно-двигательные мероприятия в режиме учебного дня;

Б) ежедневные занятия в группах ОФП;

В) урок физической культуры;

Г) индивидуальные занятия различными физическими упражнениями в домашних условиях.

17.По особенностям организации занимающихся и способам руководства ими занятия по физическому воспитанию подразделяются на две группы:

А) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия;

Б) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями;

В) занятия, проводимые преподавателем (тренером) и самими занимающимися (самостоятельно);

Г) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями.

18.Выберите из перечисленных ниже прямой способ изменения выносливости:

А) время бега на достаточно длинную дистанцию ( метров);

Б) время бега с заданной скоростью (например, 60, 70, 80 или 90 % от максимальной) до начала ее снижения;

В) предельное время педалирования на велоэргометре с заданной мощностью;

Г) время восстановления частоты сердечных сокращений до исходного уровня после стандартной нагрузки.

19.Совокупность методологических и организационно-методических установок, определяющих подбор, компановку и порядок задействования воспитательного инструментария, называется:

Б) техникой воспитания;

В) технологией воспитательной деятельности;

Г) воспитательными приемами.

20.Планирование в физическом воспитании – это:

А) заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ;

Б) предварительная разработка и определение на предстоящую деятельность целевых установок и задач, содержания и методики форм организации и методов учебно-воспитательного процесса с конкретным контингентом занимающихся;

В) упорядоченная деятельность преподавателя (тренера) по реализации цели обучения, обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний, двигательных умений и навыков;

Г) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необходимой формы для наилучшей реализации поставленной цели.

21.Педагогический контроль в физическом воспитании – это:

А) система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок;

Б) прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, точное определение его результатов;

В) правильное (по установленным критериям) оценивание знаний, двигательных умений и навыков;

Г) целенаправленное, одинаковое для всех занимающихся обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять изучаемые характеристики педагогического процесса.

22.Физическое воспитание в системе НПО и СПО осуществляется на протяжении:

А) первого года обучения;

Б) первого и второго годов обучения;

В) второго и третьего годов обучения;

Г) всего периода обучения.

23.Укажите основную цель проведения физкультминуток и физкультпауз на общеобразовательных занятиях:

А) повышение уровня физической подготовленности;

Б) снятие утомления, повышение продуктивности умственной или физической работы, предупреждение нарушения осанки;

В) укрепление здоровья и совершенствование культуры движений;

Г) содействие улучшению физического развития.

24.Хороший тренировочный эффект в физическом воспитании учащихся с ослабленным здоровьем дают двигательные режимы при ЧСС:

Спортивная электронная библиотека

Сейчас: журналов – 3298, газет – 7023, книг – 547

Популярное

Олимпийский вестник Юга России

Вестник Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России «Русская зима»

Мир дзюдо

PRO Баскет

Вин Чунь. Техника первого уровня

Категория трудности

Новая энциклопедия бодибилдинга. Книга 5. Здоровье, питание и диета

Мотопутешествия: Книга искателя приключений

Ищи борьбу всюду

Диагностика готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий

Анализ результатов экспериментальной работы по подготовке будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий

Как убивали омский волейбол

Чемпионат Европы 2016 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Спортивные сооружения в эпоху Нового времени

Прикладность физической культуры: понятийные основы и их конкретизация в современных условиях

Доктор педагогических наук, профессор Л.П.Матвеев, В.П.Полянский Российская государственная академия физической культуры

Ключевые слова: физическая культура, прикладность, профессионально-прикладная физическая подготовка, производственная физическая культура, профессионально-прикладная физическая культура, определение понятия, совершенствование теоретико-методических основ, труд, профессиональная деятельность.

Предварительные замечания. Перспективы развития физической культуры в изменяющемся мире не могут не заботить специалистов и всех понимающих ее значимость для индивида и общества. Размышления на этот счет в отечественных публикациях все чаще содержат тревожные ноты, вызванные деструктивными процессами в сфере культуры, которые обусловлены известными социально-экономическими причинами кризисного характера, ставшими особенно ощутимыми в последнее десятилетие жизни нашего общества [5, 9, 13, 17]. В такой ситуации особенно важно не упускать из виду магистральные тенденции развития культуры, в том числе физической. Затронем в этой связи одно из основных направлений функционирования и развития физической культуры, выраженное в ее прикладности.

В широком смысле под «прикладностью» физической культуры подразумевается так или иначе издавна обнаруженный факт ее пригодности и незаурядной полезности в деле подготовки индивида к жизненной практике и оптимизации его дееспособности применительно к требованиям избранной основной деятельности. Конкретнее говоря, основу такой прикладности составляет действенность факторов физической культуры (физических упражнений и других) в качестве средств интегративного увеличения функциональных возможностей организма и создания богатого индивидуального фонда жизненно важных двигательных умений и навыков. Благодаря переносу этого эффекта систематической физкультурной деятельности за ее пределы она оказывается полезной для освоения и повышения результативности ряда иных видов деятельности, в том числе трудовой.

В целом понятие прикладности физической культуры (и в узком, и в широком смысле) получило основательную объективизацию и наполнение в социокультурном, социально-экономическом, биосоциальном, методическом и других аспектах. Кроме прочего оно отобразило распространенную практику включения этой отрасли культуры в систему социальных факторов, прямо или косвенно обеспечивающих качественное функционирование производительных сил общества и его обороноспособность. По отношению к сфере труда такая прикладность физической культуры имеет исторически непреходящий характер, поскольку труд был, есть и будет основой человеческого существования.

О состоянии и перспективах совершенствования профессионально-прикладной физической культуры. К началу организационного оформления прикладной физической культуры в нашей стране можно отнести появление в 20-х годах столетия таких ее форм, как физическая подготовка в рамках Всевобуча и пролеткультовская «трудовая» гимнастика. Создавшиеся тогда научно-исследовательские коллективы и лаборатории по проблемам физической культуры и спорта были призваны обеспечить научное обоснование, определить наиболее рациональные направления процесса использования физической культуры для нужд народного хозяйства и обороны. Естественно, что в годы войны физическая культура носила по большей части военно-прикладной характер, а в послевоенные годы активно развивавшаяся структура прикладной физической культуры все более приобретала профессионально-прикладную направленность. Оформление основ социальной структуры ведущих форм-направлений профессионально-прикладной физической культуры (ППФК) в основном произошло к 60-м годам. На период конца 60-х, 70-х и на начало 80-х годов приходится наибольшее число научных работ по прикладной тематике. В это время в программы физического воспитания включается раздел «Профессионально-прикладная физическая подготовка», также активно развивается физическая культура на производстве.

Автоматизация, кибернетизация и компьютеризация производственных процессов настолько радикально меняют роль и место «рабочей силы» в производстве, что она перестает быть энергетическим источником производства и становится силой регулирующей, направляющей, управляющей. Соответственно возрастают требования к интеллектуальным способностям, знаниям и умениям работников производства. Их трудовые функции существенно изменяются и там, где труд остается пока преимущественно или в значительной мере физическим. В таких сферах труда тотальные затраты мышечных усилий все больше уступают место относительно локальным, тонко скоординированным двигательным действиям и микродвижениям, возрастают требования к экстренной переработке большого объема сенсорной информации (как, например, у операторов, работающих на многосигнальных пультах) и скоротечным психомоторным реакциям.

В интересующем нас аспекте отметим далее, что, по имеющимся данным, современным труженикам производства приходится из-за обновления технической базы производства постоянно пополнять свои знания, которые устаревают примерно через 10 лет [29], или на 10-25% в течение года [16], а нередко вообще менять специальность, в среднем 3-5 раз за период трудовой деятельности [33].

Вместе с тем представляется необходимым обеспечить позитивные изменения в сложившихся ранее элементах содержания и формах организации производственно-прикладной физической культуры с учетом рассмотренных тенденций изменения трудовых процессов и условий труда. В этом отношении перед специалистами выдвигаются кроме других следующие проблемы:

Во-первых, четко определить, как должно измениться соотношение непосредственной и косвенной прикладности физической культуры в сфере труда. Тенденция прогрессирующего убывания доли значительных мышечных усилий в ряде видов профессионального труда во многих (но не во всех!) случаях уменьшает вероятность прямого «переноса» эффекта занятий физическими упражнениями на сферу профессиональной деятельности («переноса» двигательных навыков и избирательных сдвигов в развитии физических качеств). Но это не исключает здесь возможностей иного «переноса», который выражается в том, что общее повышение уровня функциональных возможностей организма, упрочение здоровья, возрастание сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, достигаемые посредством использования факторов физической культуры, положительно сказывается на любом виде профессиональной деятельности и на последствиях ее воздействия на исполнителя. Предстоит конкретно определить соотношения факторов общей и специальной физической подготовки, потребные для оптимизации различных типов профессиональной деятельности на современном этапе и в перспективе. При этом, по всей вероятности, во многих случаях необходимо будет существенное увеличение «удельного веса» общей физической подготовки как фактора интегративного обеспечения общей дееспособности, упрочения здоровья и расширения предпосылок для освоения изменяющихся форм профессиональной деятельности. Иначе говоря, в этом отношении ППФП, очевидно, будет сближаться с общей физической подготовкой.

Во-вторых, детально определить, чем конкретно следует обогатить содержание профессионально-прикладной физической культуры, с тем чтобы увеличить ее значимость в формировании у каждого знаний и умений, необходимых для самостоятельного использования ее ценностей с целью увеличения эффективности профессиональной деятельности, предотвращения и нивелирования вероятного отрицательного воздействия производственных нагрузок и условий труда на общее состояние, дееспособность и здоровье индивида. То есть речь идет о необходимости углубленной разработки и внедрения конкретных физкультур-но-образовательных программ, профилированных по типам профессионального труда (опыт их разработки мы намереваемся обсудить в отдельной публикации). Очевидно, настало время вместо программ ППФП ввести более емкие программы профессионально-прикладной физической культуры, имеющие расширенное культурно-образовательное и жизненно-прикладное значение.

В-третьих, выработать для внесения в трудовое законодательство и законодательство по физической культуре твердые гарантии по всеобщему физкультурному образованию и направленному использованию факторов физической культуры для оптимизации условий труда, предусмотреть жесткие санкции против подрывающих эти гарантии частных предпринимателей и государственных чиновников.

Поступила в редакцию 13.12.95

Помимо статей, в нашей спортивной библиотеке вы можете найти много других полезных материалов: спортивную периодику (газеты и журналы), книги о спорте, биографию интересующего вас спортсмена или тренера, словарь спортивных терминов, а также многое другое.