Что означает взаимодополняемость экономик соседних стран

Тема 9. Международная экономическая интеграция

1. Понятие международной экономической интеграции.

2. Предпосылки, задачи и уровни международной экономической интеграции.

3. Западноевропейская экономическая интеграция. Современная система институтов ЕС.

4. Североамериканское соглашение о свободной торговле и другие формы реализации процесса международной экономической интеграции.

5. Место России в международной экономической интеграции. Экономическая интеграция России и стран-членов СНГ.

Экономическая интеграция(лат. Integratio – целый) – это процесс взаимопроникновения, срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей на микро- и макроуровнях.

На микроуровне, т.е. на корпоративном уровне, отдельные компании разных стран вступают в прямые хозяйственные связи, способствующие реальному переплетению национальных экономик. Особую роль здесь играют транснациональные корпорации.

На макроуровне, т.е. на уровне межгосударственных (межправительственных) соглашений, возникает общая стратегия экономического и политического развития стран, основанная на выработке общих правил перемещения товаров и услуг, капитала, рабочей силы. Реальная интеграция представляет собой сочетание рыночных (стихийных) механизмов формирования единого экономического пространства с целенаправленными действиями государства.

Причины и предпосылки интеграционных процессов

Интеграционные процессы охватывают прежде всего страны, территориально входящие в один регион. Экономическое объединение стран означает формирование региональных экономических блоков — регионализацию мировой экономики. Как правило, необходимо не только географическое соседство, но и сходство хозяйственное, культурно-религиозное, этническое.

1. Одинаковый уровень социально-экономического развития.Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно одинаковый уровень экономического развития, совместимость хозяйственных механизмов, социально-экономическая и правовая однородность (гомогенность). Основные макроэкономические показатели – ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, безработицы, процентных ставок, уровень производительности труда и заработной платы – не должны существенно различаться. Именно поэтому наиболее эффективной является интеграция экономически развитых стран. Объединение бедных или богатых и бедных стран не позволяет осуществлять совместные проекты на паритетных (равных) основаниях.

2. Взаимодополняемость экономик соседних стран.Второй по значимости предпосылкой является взаимодополняемость экономик соседних стран. Она проявляется прежде всего в разнообразии структур экспорта интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми товарами, не могут реально интегрироваться.

3. Наличие политической воли.Третья предпосылка – наличие политической воли, лидеров, разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне.

К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный эффект, когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в экономический блок. То же относится к «эффекту домино» — чем больше стран входят в интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную торговлю, тем больше трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их к интеграции.

Интенсивность интеграционных связей принято измерять такими показателями, как:

· доля внутрирегионального экспорта или импорта (товарооборота) к совокупному ВНП региона (в %);

· доля внутрирегионального товарооборота к совокупному внешнеторговому обороту интегрированных стран (в %);

· объем взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри интеграционной группы по сравнению с ПИИ стран-членов в третьи страны (в %);

· количество и масштаб слияний и поглощений компаний (СиПов) внутри группы и вне ее.

Этапы международной экономической интеграции стран

Экономическая интеграция может осуществляться вширь и вглубь.

Расширение характеризует количественную сторону процесса — число стран группы. Углубление интеграции — качественная характеристика. Она показывает тесноту взаимосвязи, уровень объединения стран.

Экономическая интеграция осуществляется постепенно от простых к более сложным формам. Прединтеграционной фазой считается фаза преференциальной торговли, когда соседние страны предоставляют друг другу преференции (льготы), упрощающие торговлю между ними по сравнению с другими странами. Такая льгота может состоять в снижении таможенного тарифа, снижении или отмене квотирования товаров, упрощении таможенных формальностей.

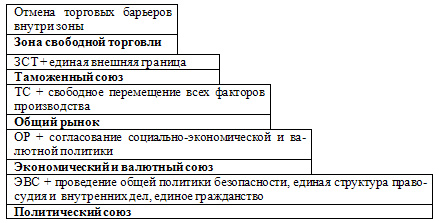

Различают пять форм (этапов) интеграции:

1. Зона свободной торговли (ЗСТ) — отмена тарифных и нетарифных ограничений для перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой страной-участницей собственной внешнеторговой политики по отношению к третьим странам. На этой стадии интеграции находятся ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН.

2. Таможенный союз (ТС) — наряду с функциями ЗСТ проводится единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам, формируется единая внешняя граница (например, МЕРКОСУР).

3. Общий рынок (ОР) — наряду с функциями ТС беспрепятственно осуществляется трансграничное перемещение всех факторов производства (капитал и рабочая сила). Формируются наднациональные законодательные, исполнительные и судебные структуры. Осуществляется унификация национальных законодательств.

4. Экономический и валютный союз (ЭВС) — наряду с функциями ОР происходит согласование социально-экономической и валютной политики. Осуществляется экономическая конвергенция (сближение) стран союза, вводится единая валюта.

5. Политический союз — наряду с функциями ЭВС осуществляется переход к общей политике безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вводится единое гражданство.

Предложенная схема иллюстрирует этапы углубления (зрелости) экономической интеграции между странами:

Указанные выше теоретические модели интеграции на практике оказываются более размытыми и разнообразными. Например, в АТЭС, которое позиционирует себя прежде всего как зона свободной торговли, предполагается свободное движение инвестиций. То же относится к странам — членам НАФТА, где на этапе зоны свободной торговли предполагается либерализация в сфере услуг и капиталовложений, гармонизация в области защиты окружающей среды и другие элементы, характерные для более высокого уровня объединения.

Роль международной экономической интеграции для стран

Канадские ученые Дж. Вайнер и Дж. Мид выявили статические и динамические эффекты, возникающие вследствие экономической интеграции.

К статическим эффектам, возникающим вскоре после вступления страны в союз, относят:

· эффект создания торговли или расширение внутрирегиональной торговли;

· эффект отклонения торговли или сокращение торговых операций с третьими странами, даже если издержки производства и обращения в этих третьих странах ниже, чем внутри союза.

К динамическим эффектам, возникающим постепенно в ходе развития интеграционных процессов, относят:

· расширение рынка страны, входящей в группу, и обусловленный этим рост масштабов производства, а значит, и сокращение издержек на единицу продукции;

· развитие инфраструктуры стран-участниц;

· постепенное поднятие уровня жизни населения, особенно в экономически более слабых странах, и другие эффекты.

Причины и предпосылки интеграционных процессов

Интеграционные процессы охватывают прежде всего страны, территориально входящие в один регион. Экономическое объединение стран означает формирование региональных экономических блоков – регионализацию мировой экономики. Как правило, необходимо не только географическое соседство, но и сходство хозяйственное, культурно-религиозное, этническое.

1. Близость уровня социально-экономического развития стран.

Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно одинаковый уровень экономического развития, совместимость хозяйственных механизмов, социально-экономическая и правовая однородность (гомогенность). Основные макроэкономические показатели – ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, безработицы, процентных ставок, уровень производительности труда и заработной платы – не должны существенно различаться.

Именно поэтому наиболее эффективной является интеграция экономически развитых стран. Объединение бедных или богатых и бедных стран не позволяет осуществлять совместные проекты на паритетных (равных) основаниях.

2. Взаимодополняемость экономик соседних стран

Взаимодополняемость экономик соседних стран проявляется прежде всего в разнообразии структур экспорта интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми товарами, не могут реально интегрироваться.

3. Наличие политической воли, лидеров, разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне.

4. Развитая инфраструктура для перемещения производственных факторов.

5. Общность решаемых макроэкономических задач.

6. Географическая близость интегрирующих стран.

К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный эффект, когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в экономический блок. То же относится к «эффекту домино» – чем больше стран входят в интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную торговлю, тем больше трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их к интеграции.

Влияние интеграционных процессов на национальную экономику может иметь как положительный, так и отрицательный характер.

Основными преимуществами интеграции для национальных хозяйств являются:

1. Расширение масштабов рынка, которое повышает скорость оборота капитала благодаря эффекту увеличения предложения, что имеет особенно большое значение для малых и средних стран, национальный рынок которых ограничен.

2. Развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры стран-участниц, которое снижает накладные расходы.

3. Возрастание авторитета и престижа члена интеграционного блока, что обеспечивает ему лучшие позиции в ходе различного рода торгово-экономических переговоров.

4. Ускорение темпов информационно-технологического обмена, содействующего снижению себестоимости, повышению качества и конкурентоспособности экспортной продукции.

5. Увеличение миграционного оборота между странами, позволяющего урегулировать многие социально экономические проблемы.

Среди наиболее очевидных негативных последствий интеграции необходимо выделить:

1) отток ресурсов из стран с более слабой экономикой в пользу сильнейших партнеров – это может привести к появлению «застойных, отсталых зон» внутри группировки;

2) возрастание роли ТНК и национальных монополий, как результат слияния и заключения негласных картельных соглашений между компаниями, которые ограничивают здоровую рыночную конкуренцию;

3) формирование значительных издержек, связанных с функционированием бюрократических институтов интеграционного блока, о чем свидетельствует опыт ЕС.

Интенсивность интеграционных связей принято измерять такими показателями, как:

1) доля внутрирегионального экспорта или импорта (товарооборота) к совокупному ВНП региона (в %);

2) доля внутрирегионального товарооборота к совокупному внешнеторговому обороту интегрированных стран (в %);

3) объем взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) внутри интеграционной группы по сравнению с ПИИ стран-членов в третьи страны (в %);

4) количество и масштаб слияний и поглощений компаний (СиПов) внутри группы и вне ее.

Взаимодополняемость экономик соседних стран

Второй по значимости предпосылкой является взаимодополняемость экономик соседних стран. Она проявляется прежде всего в разнообразии структур экспорта интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми товарами, не могут реально интегрироваться.

Наличие политической воли

Третья предпосылка — наличие политической воли, лидеров, разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне.

К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный эффект, когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в экономический блок. То же относится к «эффекту домино» — чем больше стран входят в интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную торговлю, тем больше трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их к интеграции.

Функции международного кредита.

Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и уплаты процентов.[1]

Роль международного кредита

Международный кредит играет двойную роль в развитии производства: положительную и отрицательную. С одной стороны, кредит обеспечивает непрерывность воспроизводства и его расширение. Он способствует интернационализации производства и обмена, углублению международного разделения труда. С другой стороны, международный кредит усиливает диспропорции общественного воспроизводства, стимулируя скачкообразное расширение прибыльных отраслей, сдерживает развитие отраслей, в которые не привлекаются иностранные заемные средства.

Функции международного кредита

Перераспределение ссудного капитала между странами мира для обеспечения расширенного воспроизводства, выравнивая национальную прибыль в среднюю.

Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов путем использования кредитных средств (тратт, векселей, чеков, переводов и др.), развития и ускорения безналичных платежей.

Ускорение концентрации и централизации капитала благодаря использованию иностранных кредитов.

Регулирование экономики.

Международные торговые расчеты.

Международные расчёты, расчёты по международным торговым операциям — форма международных валютно-кредитных отношений. Представляет собой совокупность различных форм и методов расчёта по торгово-экономическим операциям между контрагентами из разных стран.

Международные торговые расчеты – это расчеты юридических и физических лиц, являющихся резидентами одной страны с юридическими и физическими лицами, являющихся резидентами других государств, за приобретенные (проданные) им товары, услуги, выполненные работы.

Особенности международных расчетов:

► регулируются не только национальным законодательством, но и международными правилами, обычаями

► осуществляются в разных валютах, поэтому на их эффективность оказывает влияние динамика валютных курсов;

► являются объектом унификации;

► как правило, имеют документарный характер;

►предполагают активное участие в расчетах коммерческих банков – резидентов и нерезидентов;

► осуществляется в условиях введения и использования отдельными странами валютных ограничений.

Мировая практика международной торговли выработала и применяет следующие основные формы международных расчётов:

Банковский перевод. Представляет собой платную услугу банка, предоставляемую на основе договора, заключённого банком с клиентом. Основным документом по данной форме расчёта выступает платёжное поручение клиента. В платежном поручении клиент указывают сумму в соответствующей валюте, которую он поручает банку перевести на счёт своего торгового партнёра.

Инкассо. Представляет собой операцию банка по взысканию с должника клиента на основании предоставленных клиентом финансовых и/или торговых документов определённой денежной суммы в соответствующей валюте. Сумма долга, наименование должника, его местонахождение, платёжные реквизиты содержатся в предоставляемых банку клиентом документах. Выполняя поручение по взысканию с должника в пользу клиента соответствующих денежных средств, банк направляет для оплаты соответствующие документы, на основании которых производится оплата долга. Основным документом по операции в форме инкассо является инкассовое поручение, которое подписывает клиент банка, прикладывая необходимые документы. Расчёты в форме инкассо осуществляются в соответствии с Унифицированными правилами по инкассо.

Открытый счёт. Представляет форму расчётов между партнёрами, когда экспортёр отгружает товар импортёру и открывает счёт на покупателя, занося сумму задолженности в дебет счёта. При поступлении платежа за поставленный товар задолженность закрывается[4]. Данная форма расчётов применяется в расчётах между постоянными партнёрами, имеющими высокий уровень доверия друг другу.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

На микроуровне, т.е. на корпоративном уровне, отдельные компании разных стран вступают в прямые хозяйственные связи, способствующие реальному переплетению национальных экономик. Особую роль здесь играют транснациональные корпорации.

На макроуровне, т.е. на уровне межгосударственных (межправительственных) соглашений, возникает общая стратегия экономического и политического развития стран, основанная на выработке общих правил перемещения товаров и услуг, капитала, рабочей силы. Реальная интеграция представляет собой сочетание рыночных (стихийных) механизмов формирования единого экономического пространства с целенаправленными действиями государства [2].

Процесс интеграции обычно начинается с либерализации взаимной торговли, устранения ограничений в движении товаров, затем услуг, капиталов и постепенно при соответствующих условиях и заинтересованности стран-партнеров ведет к единому экономическому, правовому, информационному пространству в рамках региона. Формируется новое качество международных экономических отношений.[3]

Интеграционные процессы охватывают прежде всего страны, территориально входящие в один регион. Экономическое объединение стран означает формирование региональных экономических блоков — регионализацию мировой экономики. Как правило, необходимо не только географическое соседство, но и сходство хозяйственное, культурно-религиозное, этническое.

Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно одинаковый уровень экономического развития, совместимость хозяйственных механизмов, социально-экономическая и правовая однородность (гомогенность). Основные макроэкономические показатели — ВВП на душу населения, темпы роста ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, безработицы, процентных ставок, уровень производительности труда и заработной платы — не должны существенно различаться. Именно поэтому наиболее эффективной является интеграция экономически развитых стран. Объединение бедных или богатых и бедных стран не позволяет осуществлять совместные проекты на паритетных (равных) основаниях.

Второй по значимости предпосылкой является взаимодополняемость экономик соседних стран. Она проявляется прежде всего в разнообразии структур экспорта интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми товарами, не могут реально интегрироваться.

Третья предпосылка — наличие политической воли, лидеров, разрабатывающих и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне.

К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный эффект, когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в экономический блок. То же относится к «эффекту домино» — чем больше стран входят в интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную торговлю, тем больше трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их к интеграции [2].

Экономическая интеграция в современной экономике осуществляется одновременно на нескольких уровнях. В некоторых случаях сотрудничество между странами осуществляется в форме создания свободной торговой зоны, общего рынка, таможенного союза, экономического союза между странами. Это может быть также форма полной экономической интеграции. Предполагается, что любая форма интеграции обеспечивает оптимальное разделение труда между странами и способствует повышению уровня благосостояния. Формы интеграции развиваются поэтапно и могут быть обусловлены влиянием не только экономических, но и политических факторов[5].

Выделяются следующие формы экономической интеграции:

1. Зона свободной торговли. Данная форма интеграции предполагает отмену тарифных и нетарифных ограничений для перемещения товаров внутри зоны при сохранении каждой страной-участницей собственной внешнеторговой политики по отношению к третьим странам. В условиях зоны свободной торговли страны добровольно отказываются от защиты своих национальных рынков только в отношениях со своими партнерами по данному объединению, а по отношению к третьим странам они выступают не коллективно, а индивидуально, т.е. сохраняют своей экономический суверенитет. Такой вид интеграции применяется странами ЕАСТ, НАФТА и другими интеграционными группировками

2. Специфическим видом региональной интеграции выступает таможенный союз. В рамках этого интеграционного объединения внешнеторговые связи его членов с третьими странами определяются коллективно. Так, участники Союза возводят совместно единый тарифный барьер против третьих стран. Это дает возможность более надежно защитить формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом участники данного интеграционного объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета. Подобный вариант интеграции первоначально осуществлялся в рамках Европейского Союза западноевропейских стран [4].

3. Общий рынок. При такой форме интеграции наряду с функциями таможенного союза беспрепятственно осуществляется трансграничное перемещение всех факторов производства (капитал и рабочая сила). Формируются наднациональные законодательные, исполнительные и судебные структуры. Осуществляется унификация национальных законодательств [3].

4. Экономический и валютный союз. Помимо функций общего рынка при такой форме экономической интеграции происходит согласование социально-экономической и валютной политики. Осуществляется экономическая конвергенция (сближение) стран союза, вводится единая валюта.

5. Политический союз или полная интеграция. Здесь наряду с функциями экономического и валютного союза осуществляется переход к общей политике безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вводится единое гражданство.

Таможенный союз

Таможенный союз – это союз группы государств против третьих стран. Его основная цель – защита рынков стран-участниц. Этому способствует единый таможенный барьер, единство на переговорах с другими партнерами на мировой арене. Таможенный союз закладывает прочный экономический, правовой и институциональный фундамент для более высокой ступени интеграции.

На ранних этапах существования рыночной экономики производственные и технологические возможности национальных экономик являются ограниченными и не позволяют международным потокам товаров достигать значительного объема. На этом историческом этапе во внешнеторговой политике стран объективно доминирует жесткий протекционизм.

Постепенно, с развитием мировой экономики, товарооборот между государствами увеличивается и ускоряется, появляется осознание внешней торговли как положительного явления для отдельно взятых стран, что приводит к постепенному снижению протекционистских барьеров. Данная тенденция на глобальном уровне была впервые закреплена в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в 1947 г. С этого времени многосторонняя либерализация международной торговли понимается как одна из важных задач, решение которой является целью политического взаимодействия между государствами. Параллельно процессу либерализации торговли в глобальном масштабе, сохраняется феномен создания региональных торговых объединений, что может восприниматься как альтернативный путь развития международных экономических отношений, который приводит, в конечном итоге, либо к возникновению замкнутости стран в рамках объединения, либо к поддержке многосторонней либерализации в новом формате. Региональные торговые объединения принимают различные формы, одна из которых – таможенный союз. Учитывая, что данная форма взаимодействия государств предполагает создание единого таможенного пространства и единого тарифа, она довольно часто критикуется как усиливающая протекционистские барьеры в данном регионе мира. Тем не менее, отдельные примеры создания таможенных союзов, в частности ЕС, воспринимаются как положительные явления. Неоднозначность оценок и значительная роль таможенных союзов в мировой экономике послужили стимулами для создания соответствующей теоретической базы для анализа таких объединений. Естественно, что в рамках анализа необходимо учитывать как экономические, так и политические аспекты региональных интеграционных процессов, так как данные процессы не являются чисто экономическими [5].

Мировой опыт свидетельствует, что таможенные союзы создают благоприятные условия для развития торговли, производства, способствуют укреплению не только экономических, но и политических связей государств, которые объединены общими экономическими интересами. Европейский союз, достигший высокого уровня экономической и политической интеграции, имеет в своей основе таможенный союз. Создание большинства таможенных союзов развивающихся стран нельзя считать полностью завершенным в силу сохраняющихся исключений из режима свободной торговли, неполного охвата товарной номенклатуры общим внешним тарифом, применения нетарифных мер регулирования внешней торговлей, отсутствия гармонизации инструментов торговой политики и др. В таможенных союзах развивающихся стран, в отличие от ЕС, не были созданы наднациональные органы управления; руководство объединениями осуществляется на межправительственном уровне [6].

По своей сути таможенный союз близок к зоне свободной торговли, то есть группе стран, отменяющей между собой таможенные тарифы, при этом отличаясь общим для всех участников таможенным тарифом по отношению к третьим странам. Зоны свободной торговли и таможенные союзы, имея множество схожих черт на практике, в теории часто объединяются как подтипы преференциальных торговых соглашений, в том числе, и для моделирования эффектов создания таких объединений на экономические и политические параметры государств-участников и их «внешних» партнеров [5].