Что означает завет помоги просящему

Толкования Священного Писания

Содержание

Толкования на Мф. 5:42

Свт. Василий Великий

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Слова эти зовут нас к общительности и дружелюбию, к тому, что согласно с природой. Человек – существо общественное и общежительное. А при общежитии и взаимном сопребывании необходима щедрость для поддержки нуждающегося. Просящему у тебя дай. Он хочет, чтобы ты по любви в простоте своей был открыт для просящих, разумом же судил о [степени] их нужды. Из книги Деяний, [на примере] людей, искусно достигавших цели благочестия, мы учимся, каким образом можно это исполнить. Все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду (Деян 4:34,35). Многие, выходя за грань необходимого, попрошайничают ради торгашества или распутства, посему сбор денег должны были проводить те, кому доверялась забота о бедных, дабы средства распределялись умело и рачительно, сообразно нужде каждого. И больным часто бывает потребно вино, однако не всякий способен определить, когда его надо давать, в каком количестве и какого качества. Для того, чтобы назначить вино, нужен врач. Точно так же не все могут с пользой распределять средства для помощи нуждающимся. Щедрая благотворительность отнюдь не приносит пользу тем, кто сочиняет плаксивые песни для обмана женщин, кто выставляет телесные увечья и раны как повод для стяжательства. Потраченное на них пойдет им во зло. Надо ничтожным даянием отражать их лай; являть же сочувствие и братолюбие должно к тем, кто научился терпеливо переносить нужду; о таковых сказано: Алкал Я, и вы дали Мне есть (Мф 25:35) и так далее и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Последнее повеление согласуется с предыдущим. Бедняк, когда просит здесь, просит у тебя взаймы, указывая тебе на Богатого, Который на небесах отдаст тебе долг за него. Милующий бедного взаймы дает Богу (Притч 19:17). Порукой долга служит Царство Небесное.

Беседы на псалмы. Беседа на псалом четырнадцатый.

Свт. Иоанн Златоуст

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Этими словами Спаситель требует меньшего, нежели прежними, но не удивляйся этому. Спаситель обыкновенно так делает: Он всегда к великому присоединяет малое. Если же слова эти и малы в сравнении с первыми, пусть, однако, внимают им те, которые берут чужое, а собственное имущество раздают блудницам, и таким образом возжигают для себя сугубый огонь чрез неправедный прибыток и пагубное расточение. Предписывая здесь давать в заем, Спаситель разумеет не отдачу денег в рост, но простое одолжение. А в другом месте требует еще большего, говоря, чтобы мы давали и тем, от кого не надеемся получить.

Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 18-я.

Блаж. Иероним Стридонский

Ст. 42-43 Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»

Если мы будем понимать это, как сказанное только о милостыне, то для большинства бедняков эта заповедь неисполнима, да и для богачей, если они будут раздавать всегда, невозможно всегда делать это. Посему впоследствии апостолам подается благо милостыни, т. е. учителям подаются заповеди, чтобы они, получив даром, даром и раздавали (Мф. 10:8). Сокровище (pecunia) этого рода никогда не истощается; наоборот, чем более оно раздается, тем более оно увеличивается; и, хотя источник и орошает находящиеся около него нивы, но вода в нем никогда не иссякает.

Толкование на Евангелие от Матфея.

Прп. Нил Синайский

Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Говоришь, что безмерно печалишься и сетуешь о том, что нет у тебя богатства, которое мог бы ты расточать каждому нуждающемуся. А я тебе сказываю, что таковая заповедь вовсе не того требует от не имеющего у себя денег. Но есть в душе твоей какие-нибудь не стоящие похвалы сосуды и имущества, сие-то умоляю тебя расточать и бросать благодушно. А это: раздражительность, упорство, зависть, прекословие, тщеславие, возмутительность, пышность, многословие, жестокость, заискивание, любопытство, непокорность.

Письма на разные темы. Монаху Проклу.

Прп. Паисий Святогорец

Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся

— Геронда, если человек не нуждается, но только притворяется таким, то надо ли ему помогать?

— Стало быть, Геронда, сколько надо давать?

— Столько, чтобы тебя потом не грызла совесть. Необходимо рассуждение. Не надо давать сто, а потом расстраиваться, что не дал пятьдесят. Требуется особое внимание, если человек имеет любовь со многим вдохновением, энтузиазмом. В таком случае следует маленько притормаживать свою любовь и энтузиазм, чтобы после не раскаиваться в том, что, дескать, много дал тому несчастному, а надо было дать меньше, и вот самому теперь приходится сидеть с пустыми руками. Потихонечку такой человек приобретет опыт и будет давать милостыню в соответствии с тем самоотвержением, которое у него есть.

— Геронда, а когда претензии просящего чрезмерны, надо ли их удовлетворять?

— Здесь требуется рассудительность и еще раз рассудительность…

…В Конице был один пьяница, имевший семью. Я давал ему какие-то деньги. Некоторые узнали, что я помогал этому несчастному (он сам им об этом рассказывал), и сказали мне: «Не надо давать ему денег, он пьет». Сам он говорил мне: «Дай мне для моих детей», и я, когда давал ему милостыню, говорил: «Возьми это для твоих детей». Я знал, что он пьет, но знал и то, что мои слова немножко помогут ему: он будет продолжать пьянствовать, но и о детях своих маленько будет думать. Если бы я не давал ему денег, то он мучил бы свою жену, потому что забирал бы тогда те деньги, которые она зарабатывала (а она, бедная, ходила горбатилась по чужим домам), пропивал бы их, а дети страдали бы еще больше. Однако, когда я говорил ему: «Возьми это для твоих детей», он вспоминал маленько и о своих детях. Понятно? Мне было за него больно, он видел это, и в нем начиналась внутренняя работа. Многие исправились подобным образом А некоторые, обличаемые впоследствии совестью, возвращали и деньги. Своей логикой мы не даем работать Христу. Если вы хотите быть евангелистами (но, конечно, не протестантами), то учитесь истинному Евангелию уже сейчас.

Слова. Том II. Духовное пробуждение.

Блаж. Феофилакт Болгарский

Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Враг ли, друг ли или неверный просит у тебя денег или другой помощи. В займы же, говорит, не с ростом, но просто для пользы ближнего, ибо и во время закона давать в займы без процентов.

Толкование на Евангелие от Матфея.

Евфимий Зигабен

Просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе заяти не отврати

Просящему у тебя дай

Когда Он стоял, уча на ровном месте, то сказал яснее: всякому же просящему у тебя дай, как написал Лука (6,34). Притом, повелевает не различать достойного от недостойного. Какой бы он ни был, он нуждается в том, чего просит. И Бог все необходимое для поддержания жизни равно предоставил всем людям, добрым и злым, верным и неверным.

и хотящаго от тебе заяти не отврати

Теперь повелел занимать без росту, а когда учил, как сказано выше, на ровном месте, то повелел не требовать назад и того, что дано взаймы. Если, говорит, взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то какая вам за то благодарность (Лк. 6, 30). Но то, что находится в настоящем месте, относится к несовершенным, а то, что у Луки, – к более совершенным.

Толкование Евангелия от Матфея.

Еп. Михаил (Лузин)

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Хотящего занять… не отвращайся. Общий смысл тот же. «Взаймы давай не с ростом, но простой заем для пользы ближнего» (Феофилакт). «А в другом месте требует Спаситель еще большего, говоря, чтобы мы давали и тем, от коих не надеемся получить» (Златоуст).

Толковое Евангелие.

Анонимный комментарий

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Прот. Иоанн Бухарев

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Толкование на Евангелие от Матфея.

Лопухин А.П.

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Троицкие листки

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Троицкие листки. №801-1050.

Митр. Иларион (Алфеев)

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

Эта заповедь почти дословно повторяется в Проповеди на равнине из Евангелия от Луки (Лк. 6:30), где она вкраплена в поучение, совпадающее с шестой антитезой Нагорной проповеди. Однако к тексту, который мы читаем у Матфея, у Луки добавлены следующие слова: И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы… взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая… Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:34-36).

Если придерживаться гипотезы, согласно которой Матфей и Лука пользовались общим источником, который Лука сокращал, не вполне понятно, почему у Матфея отсутствуют слова, присутствующие у Луки. Также неясно, почему окончание приведенной цитаты у Луки отличается от параллельного места у Матфея: Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Термин «милосердный» (οικτιρμων) отличается от термина «совершенный» (τελειος) значительно большей конкретностью.

Слова «просящему у тебя дай» являются общим правилом, которое может относиться к любым просьбам. Что же касается слов «и от хотящего занять у тебя не отвращайся», то они относятся к более частной ситуации, которая в Нагорной проповеди остается без дальнейших разъяснений. В Проповеди на равнине у Луки мы получаем разъяснения, свидетельствующие о том, что Иисус и здесь обновляет основополагающие принципы Моисеева законодательства. В законе говорится о прощении, которое «состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего». Однако такое прощение производится раз в семь лет и не распространяется на иноземцев (Втор. 15:1-3). Иисус превращает частное предписание закона в универсальный принцип.

Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга II.

«Ибо всякий просящий получает. »

Продолжая излагать мысль, начатую в предыдущих словах, Иисус Христос сказал: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» ( Матф.7:8 ). Как нужно понимать эти слова?

Разбираемые слова являются продолжением высказанной ранее мысли о том, что если человек просит, ищет, стучит (добивается), то такой человек достигнет исполнения своей благочестивой цели. Просящий получит, ищущий найдет, а стучащему отворят. Этими словами Спаситель предлагает Своим последователям и ученикам быть настойчивыми в достижении Богоугодной цели. Но не только одна настойчивость, сама по себе, обеспечит человеку благоприятный результат. Успех в делах человек получит только при помощи Божьей. А для этого нужно обращаться в молитве к Богу с просьбой о даровании успеха. Об этом ясно сказано в 7-м стихе «просите, и дано будет вам» после вашей просьбы и совершения добрых дел.

Как видим, в разбираемых словах указана конкретная причина того, когда просящий и ищущий достигает поставленной благородной цели, а стучащему отворят. Тогда, когда с просящим, ищущим и стучащим будет Господь и Его Всемогущее содействие. А для того, чтобы человек мог иметь помощь Божью в своих делах, он должен признавать Господа Богом, за помощью к Которому обратился. Признание Господа выражается в том, что человек не на словах, а на деле воплощает в свою жизнь учение Господне, делая добрые дела и в своей жизни исполняя заповеди Господни.

Поэтому всем людям Спаситель советует, прежде всего, искать Царство Небесное, и обещает «просите, и дано будет вам». Потому что люди, ищущие Царства Небесного, идут путем добра, путем исполнения заповедей Божьих.

Таким образом, в 7-м стихе ясно сказано, кому обещана и будет предоставлена помощь Божья. Не всем людям, а только тем, кто обращается к Богу со своими богоугодными просьбами через молитвы. Кто ищет идеалы Божьи в окружающей жизни. Кто стучит в двери, олицетворяющие собой трудности и препятствия, продолжая свое нравственное совершенствование и духовное развитие через стремление к Богу. Тому человеку, который будет обращаться к Богу для осуществления злых просьб и намерений, Господь не ответит. Злодею, который ищет способ осуществления греха, Господь не поможет. Грешника, который, преодолевая препятствия, проявляет настойчивость (стучит в дверь) в осуществлении зла, Господь не поддержит. Потому что Господь Бог является воплощением Добра, Разума и Света, и помогает только тем людям, которые осуществляют служение Богу в виде совершения добрых дел. «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» ( Иак.4:3 ). «И будет Господь с добрым» ( 2Пар.19:11 ). «Очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)» ( 1Пет.3:12 ).

Поэтому понимание слов 8-го стиха о том, что «всякий просящий получает» исполнение своей любой просьбы, неверно. Учитывая философско-нравственную суть учения Христова и суммируя различные изречения и эпизоды из всей Библии, можно сказать о том, что Господь греховных просьб не исполняет и злодеям не помогает. Так грешников Господь наказывает, а праведникам помогает. «Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром» ( Притч.13:22 ). Зато к людям добродетельным Господь относится как к любимым детям. Добрые люди могут с детской наивностью, без утайки, как своему отцу, искренне рассказать Богу обо всех своих потребностях и желаниях. И Господь Бог, применяя Свое Всемогущество, выполнит все добродетельные просьбы таких людей. Господь Бог и без наших просьб знает обо всех наших чаяниях и нуждах. Однако Бог дает нам возможность обращаться к Нему с нашими просьбами в наших молитвах для того, чтобы мы своими обращениями показали, что мы не забываем Бога, что мы чтим Его, как нашего Отца Небесного, что верим в Его Всемогущество и заботу о нас. Бог специально предоставил человеку возможность обращаться к Нему с просьбами и молитвами, потому что такое обращение показывает наше отношение к Богу, то, на чьей мы стороне, добра или зла, добровольно проявляя при этом нашу свободу воли. У людей, исповедывающих учение Христово, воплощающих в свою жизнь заповеди Божии и обращающихся за исполнением своих просьб к Отцу Небесному во имя Христово, появляется прекрасная возможность, при которой их просьбы и молитвы будут непременно исполнены. Это происходит, потому что Бог-Отец очень высоко чтит имя Иисуса Христа и с радостью удовлетворит все наши добродетельные просьбы, возносимые во имя Христово.

Таким образом, мы, христиане, имеем счастье и возможность просить о своих нуждах через Иисуса Христа и быть услышанными Богом-Отцом. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю» ( Иоан.14:13 ). Если же человек исповедует учение Иисуса Христа, и является Его последователем, то он, как истинный христианин, не допустит греховных просьб, не будет искать пути к осуществлению греха.

Как видим и с этой точки зрения, когда Господь удовлетворяет просьбы людей во имя Христово, Он будет исполнять такие просьбы, которые не противоречат учению Господа, Иисуса Христа. То есть добродетельные просьбы. Именно таким людям Господь и дает Свое Благословение, помощь и поддержку в их делах, направленных на поиск путей для осуществления добра. Истинным христианам и принадлежат все дары Бога, Властелина неба и земли. Эти дары настолько драгоценны и вечны, что были выкуплены для нас Бесценной кровью Спасителя. Эти дары и могут быть получены теми людьми, которые приходят к Богу чистосердечно и искренне, с раскрытой душой, как дети. Ведь обращаясь к Богу со своими просьбами в молитвах, мы тем самым и признаем себя, Его детьми, а Его – Отцом нашим Небесным. А, признавая Бога своим Отцом Небесным, мы не только надеемся на Его милосердие и помощь, но и считаемся с Его Святой волей и подчиняемся ей. Потому просьбы наши не должны противоречить воле Отца Небесного, выраженной в законах Божиих, а должны служить исполнению Божьей воли и законов Всевышнего, так как исполнение воли Божьей всегда направлено во благо самого человека. То есть и в этом случае, наши просьбы не должны быть связаны с грехом, а должны быть скромны и добродетельны. Поэтому только добродетельные безгрешные просьбы и искания поддерживает Бог и помогает их осуществлять.

Из всего сказанного видно, что под просящим, ищущим и стучащим (добивающимся чего-либо) подразумевается не любой человек, а добропорядочный христианин. И исполнение просьб «дано будет» не всем, а добрым людям. А также Божья помощь просящим, ищущим и стучащим, будет оказана не всем, а добропорядочным и благочестивым людям. И будут исполнены молитвы и просьбы не все, а только добродетельные и безгрешные, содержание которых согласуется с Христовым учением.

Как помогать ближнему?

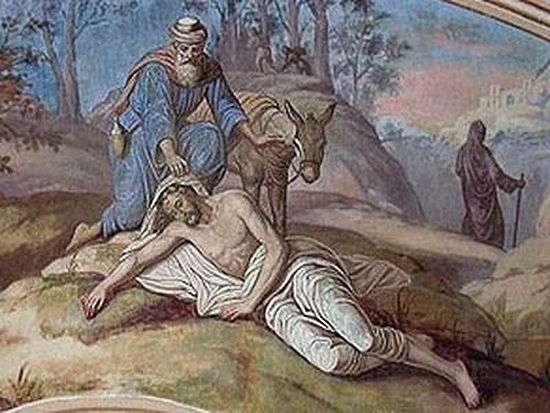

В ответ на вопрос законника: «Кто мой ближний?» (Лк. 10, 29) – Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине, завершая ее призывом: «И ты поступай так же» (Лк. 10, 37). Эта притча дает нам прекрасный образец отношения к другим людям, однако мы, оказываясь в конкретных жизненных обстоятельствах, часто бываем неготовыми поступать по слову Спаситель.

В Ветхом завете понятие «ближний» было жестко ограничено определенными признаками, которые объединяли лишь некоторую часть людей, отсекая остальных. Для иудеев ближними были лишь единоверцы. Христос принес людям совершенно новое понимание слова «ближний». Однако, несмотря на то, что уже более двух тысяч лет это знание живет в человечестве, все же повсюду проникает разделение, диктующее разное отношение к окружающим нас людям. Например, члены семьи — «ближние» друг для друга по признаку единой крови, а жители одного города или страны, особенно старожилы, признают ближними только коренных жителей этого города или соотечественников, а остальных считают «понаехавшими».

Даже в наших храмах прихожане разделяют всех на «своих» и «чужих»: к первым приветливы, а вторым не особенно рады. Ведь они всего лишь «захожане» — такое специальное наименование придумано для «чужаков». Этого не должно быть среди православных христиан. Нам надо не только знать, но и своим поведением исповедовать, что ближний — это любой человек, который в данный момент нуждается в нашей помощи, независимо от степени родства, национальности, образования, веры, возраста, уровня доходов, нашего к нему отношения и всего остального.

Согласно прикровенному толкованию притчи, под израненным путником подразумеваемся все мы, потомки Адама, рождающиеся с поврежденной природой. Город Иерусалим, из которого вышел путник, символизирует собой Небесный град — рай, который человек покинул после грехопадения. По пути он был избит и обокраден разбойниками — падшими духами, позавидовавшими той прекрасной участи, которую Бог уготовал человеку. Помочь себе избитый до полусмерти человек уже не мог. Не оказали ему помощь ни священник, ни левит — закон, данный Богом через Моисея, и священство, установленное в роде Аарона. Наконец, к беспомощному страдальцу под видом милосердного самарянина пришел Сам Господь, Который спас человека от вечной смерти и рабства дьяволу.

С тех пор все верующие во Христа должны «поступать так же», то есть творить добро тому, кто нуждается в нем «здесь и сейчас». Однако признаемся честно: если речь идет о добром деле, которое не доставляет особых хлопот, каждый из нас с удовольствием его сделает. Можно раздать мелочь на паперти или перевести старушку через дорогу и с удовлетворением почувствовать себя добрым и отзывчивым. Если же помощь ближнему требует от нас самоотдачи, лишений, усилий над собой, то возникают внутренние преткновения. Мы задумываемся, стоит ли помогать именно этому человеку? Как отдавать другим, когда даже на свою семью средств не хватает? Эти и другие подобные вопросы оправданны, потому что не всегда понятно, как теоретическое знание евангельских заповедей применять на практике. В таком случае полезен совет духовно мудрого человека, который может оценить ситуацию со стороны. Святой Иоанн Кронштадтский говорил, что «надо нудить себя на пользу ближним во славу Божию». Он и сам поступал так даже в мелочах. И нам полезно приучатся, начиная с малого, преодолевать себя ради блага ближнего.

В притче добрый самарянин помогает избитому человеку по собственной инициативе, поскольку лежащий на дороге просить о помощи уже не может. И вокруг каждого из нас есть люди, которым живется очень тяжело. Чтобы мы увидели их бедственное положение, им не обязательно на наших глазах проливать слезы или умолять нас о помощи. Мы просто должны быть внимательнее к окружающим. Мне рассказывали о женщине, которая живет в небольшом калужском селе, работает библиотекарем и за свой труд получает десять тысяч рублей. Вот она постоянно стоит перед выбором: потратить эти деньги на скромное питание, купить лекарства или заплатить за газ (отопление), что очень недешево. А многие ли знают о ее трудностях? Всем нам надо стараться, несмотря на перегруженность делами и обязанностями, интересоваться жизнью окружающих, узнавать их беды и нужды и включать помощь ближним в свою повседневную жизнь.

Однако, желая поддержать другого, человек обычно решает дилемму: ждать, когда его попросят о помощи, или предложить ее самому? Ведь жизнь коротка и, как говорил еще в XIX веке московский врач Феодор Гааз, надо «спешить делать добро». Но порой трудно решиться предложить свое содействие из опасения обидеть или даже унизить человека, особенно, зная его характер и понимая, что он будет категорически отказываться. И все же в большинстве случаев наша помощь будет нелишней. Однозначного рецепта, согласно которому всегда и везде стоит вмешиваться и помогать, не существует. Случается и так, что, желая помочь, мы переоцениваем свои возможности и, уже обнадежив человека, не исполняем обещанного, подобно строителю, который не рассчитал своих сил и бросил начатое недоделанным (см. Лк. 14, 28—30).

К помощи другим людям надо всегда подходить с рассуждением и для того, чтобы оказанная помощь не стала «медвежьей услугой»: когда человек искренне желал помочь, но в результате оказалось, что лучше бы он этого не делал. К примеру, наблюдая, мягко говоря, ненадлежащее воспитание ребенка матерью-одиночкой, ее соседи понимают, что та и сама пропадает, и малыша губит. Самарянин подобрал человека, которого разбойники изувечили физически, а здесь ситуация еще хуже: мать губит душу своего ребенка. Чем здесь помочь? Вмешаться не получится — мать вряд ли прислушается к словам посторонних. Тем не менее, прежде чем прибегать к радикальным мерам: вызывать полицию, лишать ее родительских прав, надо серьезно подумать о последствиях, чтобы не получилось еще хуже. Можно попробовать иные меры: поискать организацию или людей, которые занимаются подобными проблемами, посоветоваться с психологами, священниками, сообща подумать, как можно помочь ребенку и его матери. Предпринимая какие-то действия, надо всегда стараться не просто «что-нибудь сделать», а принести пользу, изменить ситуацию к лучшему.

Всему надо учиться. Это относится и к помощи людям. Если не упражняться в этой добродетели, то невозможно взрастить в себе великодушие и умение тактично, от всего сердца делиться с другими тем, что у нас есть. Это могут быть не только материальные средства, но и профессиональные навыки, и душевное тепло, забота, оптимизм – именно то, что дано Богом конкретно каждому из нас для помощи ближнему.

«Просящему у тебя дай. »

Свои поучения о непротивлении злу Иисус Христос поясняет примерами о подставлении второй щеки, об отдавании рубашки и одежды, о том, что нужно идти не одно, а два поприща и завершает фразой: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся» ( Матф.5:42 ).

В древнееврейском государстве существовал закон, предписывающий евреям с заботой и вниманием относиться к ближним своим, в том числе и к тем, которые стали нищими. Имущему человеку надлежало проявлять заботу о нищих и не отказывать им в помощи. Однако евреи по жестокосердию своему очень часто нарушали этот закон и не исполняли этого гуманного морально-нравственного долга. Такое поведение евреев было обусловлено не только их жестокосердием, но и их эгоизмом, непомерной жадностью, стремлением удовлетворять только свои желания и обогащаться. Таким поведением древние евреи нарушали заповедь о любви к ближнему и заповедь о сострадании и заботливом отношении к нищим.

А между тем закон, данный евреям Богом через Моисея, обращенный к заскорузлой совести евреев, провозглашает: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается» ( Втор.15:7–8 ).

Иисус Христос видел, что евреи не выполняют этого закона о сострадании и помощи нищим, а наоборот ожесточили сердца свои даже против не нищих своих ближних. Поэтому в Нагорной проповеди Иисус Христос вновь напомнил евреям об этом древнем морально-нравственном законе, провозгласив «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся». Этими словами Иисус Христос осудил поведение тех евреев, которые имеют что дать нищим, могут занять в долг нуждающимся, но от излишков своих не подают даже милостыню по жестокосердию своему, и не занимают в долг никому.

Эти слова Иисуса Христа о том, чтобы дать просящему и хотящему, продолжают развивать мысль о непротивлении злому. Указав на то, что зло можно победить добром, в этих словах Иисус Христос под злом как раз и подразумевает жестокосердие евреев, связанное с тем, что они не дают просящему и отворачиваются от хотящего занять. А победить это зло жестокосердия евреев можно проявлением доброты в виде щедрости, сострадания и помощи к просящему нищему и человеку хотящему занять.

Как видим и в этом случае, как и в примерах со второй щекой, рубашкой, поприщем, нам Иисус Христос опять показал виновного человека. Вина такого человека состоит в том, что он, имея что дать, не помогает нищему, и имея возможность занять, отворачивается, то есть не занимает просящему. Как и в предыдущих примерах, связанных со щекой, рубашкой и поприщем, так и в этом разбираемом случае Иисус Христос указывает виновному человеку на путь исправления его вины, который заключается в том, чтобы давать просящим нищим и занимать хотящим (то есть желающим) у него занять.

Тем, что человек будет давать нищему и занимать просящему, он не только исправит свою вину, связанную с не проявлением заботы и помощи к нищим и просящим, но и исполнит заповедь любви к ближним и выполнит заповедь о проявлении сострадания к неимущим людям, тем самым совершив доброе богоугодное дело. К тому же, подавая просящему и не отказывая желающему занять, состоятельный человек, совершая добрый поступок в виде милосердия и заботы, не будет побежден злом жадности, жестокосердия, но победит зло любовью к ближнему своему.

Тем, что состоятельный человек не будет проявлять злобу, нетерпимость, агрессию и раздражительность к тем людям, которые у него просят и хотят занять, данный человек не будет противиться злому, то есть своим злым чувствам и мыслям, вызванным приходом просящих и желающих занять. А тем действием, что состоятельный человек даст просящему и займет хотящему (желающему занять), данный человек совершит добрый, богоугодный поступок, проявив щедрость и великодушие, сострадание и заботу о нищем и нуждающемся. Этим поступком данный человек не даст победить себя злу (так как сумеет заглушить в себе злые чувства жадности, жестокосердия и раздражительности в адрес просящих и хотящих людей). Но совершением доброго поступка в виде щедрости и заботы о нищих победит зло добром.

Именно такой путь победы добра над злом и именно такой способ исправления вины в виде жадности и рекомендовал в данном рассматриваемом случае Иисус Христос, когда посоветовал просящему дать, а от хотящего занять не отворачиваться.

Слова Иисуса Христа «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся» подвергались различным комментариям. Так, например, Августин Блаженный говорил о том, что не всякую просьбу нужно исполнять ссылаясь на то, что Иосиф не обязан был исполнять любовные требования жены Пантефрия, или Сусанна не должна была уступать иудейским старцам в исполнении их просьб, связанных с любовными домогательствами. Анализируя слова Иисуса Христа о просящем и хотящем с точки зрения, предложенной Августином Блаженным, нужно признать его правоту. Действительно, не каждая просьба подлежит удовлетворению.

Под словом «просящему» нужно подразумевать любого человека, который обратился с просьбой. В этом случае Иисус Христос никаких ограничений не дает. Говоря о том, что «просящему у тебя дай» Иисус Христос не заканчивает своей мысли словами «дай буквально все, о чем просящий не попросит». А это значит, что Иисус Христос предоставляет право дающему человеку самому выбирать, каждому ли просящему следует давать и сколько нужно давать. В таком случае дающий человек и должен нести ответственность за то, для какого дела, доброго или злого, просящий использует данное ему. Поэтому нельзя давать или занимать деньги тому, кто хочет воспользоваться ими во зло, или для удовлетворения своих порочных потребностей.

Очень часто бывают просьбы, которые грешно просить, преступно исполнять, а посему полезно в них отказать. Например, в просьбе пьянице на выпивку и т.п. Повеление Спасителя «просящему у тебя дай» прежде всего нужно рассматривать в том смысле, что просящему нужно давать не то, что он просит (с учетом существования греховных просьб) а то, что полезно для просящего. Поэтому, если человек отпустил от себя алкоголика, дав ему конкретный рецепт как избавиться от пьянства (но не дав ему денег на выпивку), то в этом случае просящий получил то, что ему нужнее более всего, хотя и не получил просимых денег для удовлетворения своего порока.

Подтверждением правоты этой мысли является пример, когда к Иисусу Христу подошел «Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» ( Лук.12:13–15 ). Как видим в данном случае Иисус Христос не разделил имения, то есть не стал удовлетворять просьбу, но дал просителю совет, который для просящего был нужнее и полезней удовлетворения его просьбы.

В Ветхом завете существовало правило, которое повторил Иисус Христос, тоже рекомендовав давать просящему или хотящему занять, с учетом потребностей просящего и давать то, в чем он нуждается, а не то что просит. «Дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается» ( Втор.15:7–8 ). Иными словами нужно давать «смотря по его нужде», учитывая пределы потребностей просящего. То есть давать для удовлетворения определенного количества запросов. Например, человек нуждается в деньгах (еде, питье). Это предмет нужды. А количество нужды и составляет количество денег (еды, питья). А под словами «в чем он нуждается» подразумевается не количество нужды как в вышеуказанной фразе, а предмет нужды. Например, человек нуждается в еде, питье, деньгах. Однако рассуждения о том, что дающий, просящему и хотящему должен давать только на доброе дело, и что дающий ответственен за то, куда пойдут средства, которые он дал, и что дающий должен давать просящим то, что им полезно, а не то, что они порой просят, ни в коей мере не отменяют заповедь Христа о совершении подаяния. Многие дающие не хотят подавать нищему, потому что видят в нем лентяя, пьяницу, не желающего работать, или потому что не знают с какой целью будут использованы их подаяния (на выпивку и т.д.). В таком случае пусть совесть подскажет подающему, нужно ли подавать конкретно данному просящему.

Поэтому, чтобы избежать сомнений и укоров совести, нужно в каждой отдельной ситуации мысленно вставать на место просящего, посострадать ему. То есть попытаться проникнуться его страданиями и постараться понять его желания и нужды, и оценить что для просящего является благом, а что нет. Для этой цели нужно прочесть молитву в которой попросить Бога чтобы Он вразумил дающего и дал возможность разобраться в этой ситуации. И если нужды просящего, вам покажутся достойными внимания, а его просьбы не будут нарушать заповедей Божьих, то эти просьбы стоит удовлетворить как свои собственные, проявляя заботу о ближнем, исполняя долг милосердия и сострадания не во вред, а в пользу просящего.

Скептики могут, возражая, задать такой вопрос: а если человек, у которого просят, не может удовлетворить просимого, так как у него нет такой возможности, хоть он и осознает просьбу безгрешной. Как нужно поступить в этом случае. Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно обратиться к словам Иисуса Христа и повнимательней их прочесть. Спаситель рассматривает как раз именно ту ситуацию когда человек, у которого просят, может удовлетворить просьбу. Ведь не может дать и занять тот, у кого нет такой возможности. Иначе бы Иисус Христос не говорил «просящему у тебя дай и от хотящего занять не отворачивайся». Эти слова Иисуса Христа процитированы по Евангелию Матфея ( Матф.5:42 ). Эти же слова Спасителя Евангелист Лука пересказывает несколько в ином виде, добавляя к ним новую мысль. «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» ( Лук.6:30 ). Как видим, Евангелист Лука указывает на то, что Иисус Христос рекомендовал оказывать людям помощь безвозмездно. «Взаймы давайте, не ожидая ничего» ( Лук.6:35 ).

Чтобы понять слова Иисуса Христа и рассуждения Святителя Иоанна Златоуста о том, почему надо давать просящему безвозмездно, нужно знать слова Бога о том, что человек, «благотворящий бедному, дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» ( Притч.19:17 ). Эти слова нужно понимать так, что человек дает кому-либо взаймы по воле Божьей. В одном случае Воля Божия проявляется как перст судьбы, и в этой ситуации даже злодей, вопреки своему злому характеру, помогает бедному бессознательно, под влиянием сил, осуществляющих предначертанное Богом. В другом случае человек, соблюдая закон Божий, исполняя волю Божью чтобы творить добрые дела и чтобы выполнять заповеди о любви и сострадании к ближнему, дает взаймы просящему и не отворачивается от хотящего. Но в обоих случаях человек, дающий ближнему, то есть «благотворящий бедному» в конечном счете дает взаймы Богу, так как за всем в мире стоит Господь Бог.

Именно с этой точки зрения и нужно понимать слова из Библии: человек «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» ( Притч.19:17 ). Поэтому именно благотворительность, как одно из богоугодных дел, является совершением доброго, бескорыстного поступка, приносящего радость человеку и награду от Бога за совершение доброго дела. «Радость человеку – благотворительность его» ( Притч.19:22 ). За щедрость, бескорыстие и благотворительность, проявленные человеком к ближнему, Господь «воздаст ему за благодеяние его» ( Притч.17:19 ). Помогая бедному, человеку служит Богу тем, что выполняет Божью заповедь о любви к ближнему и творит добро. За этот поступок бескорыстной помощи бедному, Господь одарит человека добром. Вот как об этом говорится в текстах Ветхого Завета. «Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его» ( Пс. 40:2–4 ).

В Новом завете также подтверждается мысль о благодеяниях Бога человеку за помощь нищему. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» ( Матф.10:42 ). Это надо помнить и учитывать. В Новом Завете также повторяется мысль о том, что человек, помогающий нищим, служит Богу тем, что делает добрый богоугодный поступок. Иисус Христос так говорит об этом: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» ( Матф.25:40 ).

Из всего вышесказанного становится ясно, что человек, исполняя заповедь Божью, должен давать взаймы и помогать бедным не надеясь за это на благодарность. «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность» (Лука 6,34). Поэтому в жизни получается так, что когда человек кому-то делает пользу в ожидании за это получить выгоду, похвалу, благодарность или добро, то чаще всего в ответ получает не благодарность, как плату за не бескорыстие. Так пусть будут бескорыстны люди в совершении добра и пусть не остановит их в этом деле человеческая неблагодарность, часто возникающая в ответ.

Так пусть же люди, научась совершать бескорыстное добро, не вменяют себе это в заслугу, потому что это является нравственным законом жизни, повелением Божьим и исполнением Его заповедей. Пусть же люди, могущие помочь просящим, не упускают возможности сотворить бескорыстное добро, чтобы ещё и ещё раз исполнить заповедь любви к ближнему, заповедь сострадания и бескорыстия. Так спешите делать добро ближним так же бескорыстно как дарит его нам Господь Бог!!